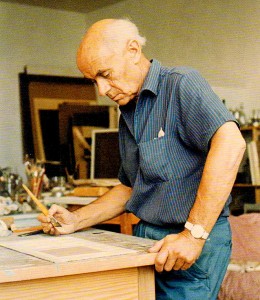

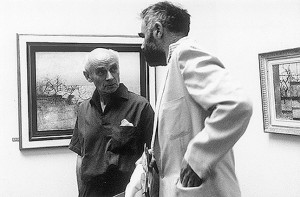

「ベン・ニコルソン画像」

1920年代には、戦争中に引き起こされた破壊への反動として科学の進歩に対する漠然とした恐れがあった。また同じように、文明化を肯定する見方への反感と、「失われた」文化を探査する人類学者の仕事への関心の高まりがあった。イギリス絵画、文学のなかには、戦前期を潔白だとの見方で見直そうとする傾向をもった例がいくらもある。消滅の危険にあると危ぶまれている「プリミティヴ」な生活は、簡潔さ、純真さ、罪のなさゆえに道徳的に善いものとして描かれていた。古代であろうと現代であろうと「プリミティヴ」な人間は本能に従い、それゆえに正直に行動するという神話が流布していた。彼の手から生まれるものは、部族的な彫刻であれ、教育に則らない海景画であれ、真正の声で直接語りかけてくる偽りのない努力の賜物であった。たとえば≪1928(ピル湾)≫や《1928(ピル清一月光)≫といった1920年代後半のニコルソンの風景画には、神話や童話の気味を帯びた太古の雰囲気があるが、それも理由がないわけではない。ウイニフレツドは、彼らの住んだあたり一帯を「南国の葉が繁る、眠れる森の美女の国」[16]と書いている。

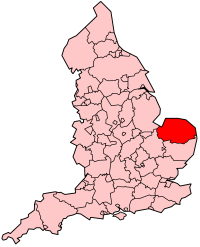

1930年のウッドの死、1931年のバーバラ・ヘップワースとの出会い、それがニコルソンのこの段階に急激な終わりをもたらした。第三子アンドリューの誕生直後、彼は招きに応じてジョン・スキービング、バーバラ・ヘップワースとともにノーフォークで休日を過ごした。

ノーフォーク

ノーフォーク

招かれた客は他にもヘンリー・ムーアやアイヴォン・ヒチエンスらがいた。ヒチエンスは「セヴン・アンド・ファイヴ・ソサエティ」の会員時代から知っていたが、ムーアについてはほとんど知り合いではなかった。ニコルソンはチエルシーに拠点を置いていたが、ムーア、スキービング、ヒチエンスは、ハムステッド派に属して、比較的若く活発なグループをなしていた。ニコルソンはウィニフレツドにムーアと会ったことがとくに刺激的だったと報告している。

ヘップワースとスキーピングの結婚はうまくいかず、スキーピングは、休暇用別荘に長く滞在しなかった。その代わりニコルソンが予定していたよりも長く留まり、ヘップワースとの恋愛が始まる。それは結局、彼女のスキーピングとの離婚、ニコルソンのウイニフレツドとの結婚解消、そして1938年のニコルソンとヘップワースの結婚ということに落ち着いた。ニコルソンの生活にヘップワースが入つてきたことで彼の仕事には新しい局面が印されていく。ウイニフレツドが彼を父の影響から切り離す手助けをしたように、ヘップワースはウイニフレツドの影響を断つことになった。ウイニフレツドの芸術の中心にあった絵づくりの素朴な方法と豊かな色遣いは放棄され、それに代わって、とくにブラックとピカソのキュビスムに深く影響を受けた、もっと地味で知的な画法を用いはじめる。そしてニコルソンの方法は、次第に彫刻的なものともなっていく。

■ユートピアの夢

ウィニフレツドとの破綻より前に、ニコルソンの画歴はすでに飛躍を始めていた。1930年と31年にロンドンで個展を開き、セヴン・アンド・ファイヴ・ソサエティを通して若い作家たちに強い影響力を及ぼすようにになっていた。一方で、ハムステッドは、すでに名の出た、あるいはこれからの作家たち・・・ムーア、ヘップワース、ヒチェンス、ナッシュら、それにほどなく批評家のハーバート・リードが加わる・・・が拠点とした地区で、同時に新しい重要な収集家・・・H.S.・イード、マーガレット・ガーディナー、ハンス・フランクフォートーが集まった。ニコルソンはパークヒル・ロードに、ついでその通りの角あたりにあるモール・ステュティオに引っ越し、モダニズムのスタイル展開させるのに有利な環境を手に入れた。

またウィニフレッドが子どもたちを連れてパリに引っ越したこ重要であった。ニコルソンは自分の家族と接触を保つためにでの時間も確保し、ウイニフレツドを通じてか、またS.W.ヘイター、ジュリアン・トレヴリアンといった国外のイギリス人作家に自己帯するかして、重要な作家たちと幅広く会って交友を広めた。そのなかには、ピカソ、ブラック、ジャコメッティ、アルプ、ブランクーシ、リオン、エルバン、カンジンスキー、ミロ、モンドリアンといった人々がおり、彼らと会ったり、アトリエを訪ねたりすると、次にには彼が彼らをヘップワースに紹介した。ニコルソンが1932年にパリ行った頃、ブラックとピカソが彼のもっとも敬愛する作家であった。1938年にウィニフレツドがパリを離れた頃にはモンドリアンを支持するようになっており、ニコルソンとウィニフレツドはこのオランダ人を促(うなが・早くするようせきたてる。)してパリからロンドンに向かわせた。[17]

ニコルソンが信奉していたものの変化は、作品のうちに跡づけられる。

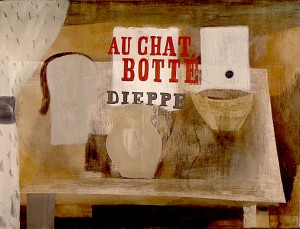

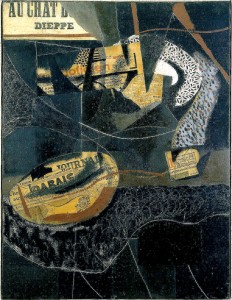

左図≪1932(長靴をはいた猫亭〔オー・シヤ・ボッテ〕)≫[不出]、右図《1932(ティエツプの旅館一平目亭)≫

それに

≪1932(ジュルナル・ド・ルーアン)≫

≪1932(ジュルナル・ド・ルーアン)≫

は、ブラックとピカソに負っているものをあからさまに示している。これらの作品は、1920年代中頃のブラックたちの静物画ばがノでなく、彼らのもっと早い時期の、絵画表面の平坦さを強調する文字を取りこんだキュビスム絵画やパピエ・コレをも思わせる。その年の復活祭にヘップワースと南フランスに旅したのを記念した

≪1933(サン・レミープロヴァンス)≫[cat.no.23]

≪1933(サン・レミープロヴァンス)≫[cat.no.23]

は、ピカソがマリー=テレーズを描いた左図 ボワジュルーの作品(fig10)

にほとんど直接応じるものであるし、絵具の表面に線を刻みこんだブラックのギリシア風の作品についても同様に参考にしている。パリやプロヴァンスで手にした新聞を切り抜いて作った同じ年のニコルソンのコラージュは、これらの作品から無理なく展開していった。画面の凹凸が実際にも視覚的にも微妙に変化し、時間も空間も分断するこうしたコラージュは、ニコルソンの中心的な関心である少しあとのレリーフ制作を予めいくらか感じさせる。1932-33年のニコルソンの絵画に対する態度は、1923年のパターンに倣っている。つまり、彼がもっとも思い入れを強くした作家の興味をもった側面を消化し、自分の必要に合わせながら、その作家のスタイルや作品を通して自分の方法をつくっていくというわけである。美術学校の正式な教育を十分に受けていないことの有利さのひとつは、ニコルソンがつねに直接見たものに感受性を開放できていたことである。しかし、1933年も終わりになる頃には、もうピカソもブラックも彼の注意を引かなかつた。ニコルソンはもつと若い作家のグループと交友を始める。彼らの関心は、形象よりも抽象に、シュルレアリスムより幾何学的抽象にあった。彼らは、とくにエリオン、エルバン、モンドリアン、それに「抽象=創造」のメンバーで、1933年にニコルソンとヘップワースをメンバーに加わるよう勧誘したグループである。ニコルソンは1932年、33年の静物画に表明していた主題を伝達する新たな手段を開発していたが、彼らとの友情はニコルソンの芸術の進路を変えていくことになった。とくにエリオンは、長い議論を通じて、また彼自身とフアン・ドゥースブルフの「アール・コンクレ」誌への寄稿論文を通じて、ニコルソンに理論的な基礎を提供した。いまや空間が問題の鍵であつた。fig.10とから気がついたことではあるが、ニコルソンはこの空間への関心を≪長靴をはいた猫亭≫にさかのぽって跡づけた。 空間を構築することについては、デイエツプのとある店のショー ウインドーをもとに描いた若い頃の絵で、その一端を説明できる。とはいっても当時は、空間について何か意識的な考えがあってその絵を描いたわけではなく、ただ単に構想を豊かにする足がかりとなる主題としてショーウインドーを使っただけである。 店の名は「長靴をはいた猫亭」で、この名前が私の子ども時代の童話と連なる一連の思いを始動させた。それにフランスにいて、私のフランス生活はちよつと怪しげなものだったので、この言葉自体も抽象的な性質をもっていた。けれど大事なことは、この名前がガラス窓にとても好ましい赤い字で刷られていたことで・・・それが最初の平面となり・・・私がのぞきこむと私の背後にあるものが窓に映り・・・それは二番目の平面となる・・・一方ではテーブル上の物たちがガラス窓越しにバレエのようなものをやりだして、絵の眼、あるいは絵の生命となっていく・・・それが第三の平面をつくる。これら三つの平面と、それに従属するすべての平面は、互換性があるので、どれが現実でどれが非現実の面なのか、何が映っていて何が映ったものでないのかわからない。それに、いまではわきまえているが、そのことである種の空間、その中で生きることもできる想像上の世界がつくりだされるのだ。[18]

この絵では現実と見かけの混交が主要なテーマになっているが、それと同じように注目しておきたいのは、絵画空間に対するニコルソンの考え方である。なぜならこの作品には、1933年12月につくりはじめられるレリーフ彫りの萌芽が見られるからである。《長靴をはいた猫亭≫を制作したときニコルソンはこれを抽象と考えていた。しかし、それは言葉の意味をその当時の彼なりに理解していたうえのことにすぎなかつた。つまり、抽象絵画とは、抽象化されたイメージ、ないしは現実から抜きだしたイメージを描くものと考えていたのである。現実界に対応するものをもたない幾何学的抽象は、そのの気晴らしは、他からの影響と自分の状況とが混じり合った結果だったのだろう。

だが、ニコルソンのスタイルが次第に純真素朴になったことについては、人類学や子どもの美術への関心など、もっと広い文脈のなかで見ていかなければならない。何年ものあいだアンリ・ルソーを賞賛していたり、ニコルソンの風景のなかにときおり見出される人間に似た樹木を描いたフアン・ゴッホを賛美していたりもするが、それだけでは、ニコルソンのスタイルの変化を説明できない。時点では彼の語彙に含まれていなかつた。だが、1933年12月になると、幾何学的抽象が彼の語彙の中心となつた。

ニコルソンはつねに、作品の表面を擦り、刻み、引っ掻いて、自然の力で摩滅した外見をほどこすことに興味をもっていた。彼は自分の絵を物のように扱ったが、この物としての性質こそ、ウォリスの仕事で感嘆した点であり、

《1933(ギター)≫

《1933(ギター)≫

のような作品で自分も試みようとしたことである。この作品は、彼のアトリエの写真(p.72)を見ると、本物のギターが壁に立てかけてあるかのように暖炉の上に立てられている。さらに彼はリノカット制作に凝りはじめ、リノリウムの表面を彫ることを楽しんだ。ついには、その頃までにはロンドンのアトリエを共有していたヘップワースの傍らにいたことで、彫ることそれ自体を始めるようになった。画材を使って描かれたイメージをつくりだすよりも画材を彫ることのほうに、つまり画材に直接働きかけることには、何かもっと「リアル」なものがある。その時期、ムーアとヘップワースは、木や石に直接彫りつける仕事をしていた

(fig.11)。

(fig.11)。

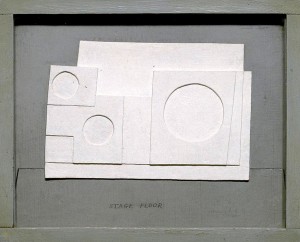

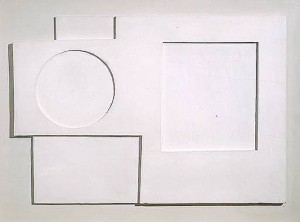

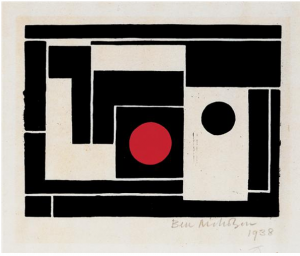

<ボードに彫り込んでに描く作品群>

ムーアは、自分が彫つている元の材料を偽ることなく尊重することに、本来的に一層の本当らしさがあるのだという考え方を押し進めていた。ニコルソンの方法はそれと同じ道筋に沿うものだった。土色に塗られた彼の最初のレリーフ何点かを、彼はフリーハンドで直接彫りこんだ。それらは、円盤形、窪み、膨らみを用いる点で、コールダー、ジャコメッティ、ミロの作品と関連があるように見える・・・1932−33年頃のニコルソンのシュルレアリスムとの戯れは忘れてはならない・・・が、ムーアやヘップワースとの関連も注目に値するものだろう。ハムステッドで互いに近隣に住んでいた彼らのあいだのやりとりには留意しなければならない。たとえば1936年、ムーアは自分の彫刻作品(例としては≪四角い形≫など)にニコルソンの作品から人物の顔立ちを取り入れている。

1930年代中頃、ニコルソンは、静物画を描く活動とレリーフを彫る活動を分けて、ひとつの展覧会にこの二種の仕事を一緒に並べるのを断つていた。1934年のユニットワンは、1930年代にその二っを一緒に陳列した最後の機会だった。[19] ポール・ナッシュの構想で生まれたユニットワンは、美術作家と建築家の親善を図る展覧会を目的にした団体である。ナッシュの考えは、メイヤー画廊を拠点にしてグループをつくることにあり、画廊とともにモダン・アートと建築に対する一般の敵意に立ち向かい、商業的な成功のための条件づくりをしようというものであつた。バウハウスをモデルとし、美術作家と建築家は相互に支援し合い、モダンであつてかつイギリス的であることが可能なのだと証明しようとした。グループは1年と続かなかった。けっして結束力の強い一団(ユニット)ではなく、メンバーにはシュルレアリストも抽象画家もいれば、当時はその二つのあいだを揺れ動いていたニコルソンのような作家もいたが、新しい世代の作家たちに世間の耳目を集めさせるという目的には役立った。さらに重要なのは、ユニット・ワンに参加したことによってニコルソンが建築界の注意を引いたことである。

ニコルソンはしばしばエネルギーを注入するようにして原色の赤を描き入れたが、最初のレリーフでは、彩色は寡黙であった。しかし、1934年になると対比的な色遣いを捨て白一色にした。

白は、建築家たちがコンクリートと板ガラスで造るハイ=テクの建築の内部にも外部にも使用した典型的なモダニズムの色であつた。ニコル1ンの子どもたちは、パリを訪れた折に、ニコルソンがよく新しいモダニズム建築を見て回ったことを思い出している。ハムステッドでは彼は、ヘップワースと住んでいた所から見える曲がり角付近に建っていたウェルズ・コーツの設計したイソコン・ローン・ロードのアパートをほめていた。1930年のストックホルムでの展覧会以後、モダニズム建築が、アーツ・アンド・クラフツ以来のイギリスの伝統に取って代わりはじめ、オデオン座のアール・デコ様式に対抗するものとして立ちあがった。とはいえ、モダニズムあるいはニコルソン自身に、アーツ・アンド・クラフツ運動に負っているところが見られないわけではない。彼の初期作品の額縁を何点か瞥見(べっけん・ちらりと見る)すると、この運動への共感を示す、彫りこんだ装飾細工がほどこされている。さらに早い時期のレリーフは、手造りの性質が重要な要素となってして、この19世紀の美学に完全に寄り添っている。

ユニットワンには、前進を考えて協力するための種を共に幡(ま)こうとの趣旨で美術作家と建築家が集まった。建築家たちはニルソンのレリーフに空間の建築的な連接を見出したために、レスー・マーティンなどを含めた何人かがニコルソンの作品を収集するようになる。レリーフに見られる四角と円は、同じ要素が使われる建築平面図と通じ合っていた。ホワイト・レリーフにある平面(変化は、モダニズム建築のファサードのこまごました細工のない透明な窓やスクリーンで仕切る間仕切りのない部屋の開放的な空間を思い起こさせる。さらには、同じ時に制作していた、外界と(関連を断った絵画−そこでは、たとえば

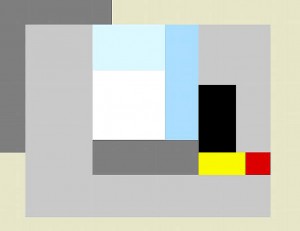

左図 ≪1936(絵画 カドミウムレッド、レモン色、セルリアン・ブルー)≫右図や≪1937(プ画)≫

左図 ≪1936(絵画 カドミウムレッド、レモン色、セルリアン・ブルー)≫右図や≪1937(プ画)≫

のように、しばしば強い色が使われている一に建築家たちは、空間をつくりだすためのく構成的な〉色遣いを認ていた。並べ置いた色が織りなす空間の凹凸は、限られた区域空間を感じられるようにする建築家たちの方法に示唆を与えるもであった。

ホワイトレリーフは、空間と光についての建築上の一般的な心を明かす一方、機械の美学と装飾の回避への当時の関心を反映している。一番早い時期のレリーフに見られる円はフリーハンドで描かれているが、1年のうちにニコルソンはもつと機械的な感をもたせようと定規とコンパスを使って幾何学図形を表すようにった。しかしながら、ニコルソンの作品には、画面は自然の不完さと手造りの感じが保たれ、曖昧さが残っている。表面をあばたにしたり、ときにはでこぼこに塗ったりして、彼は、あたかも大量生産の特徴を自分なりのものとし、そこに手造りの特徴と性格を付与ていこうとしたようである。

ホワイト・レリーフはモダニズムの住居の理想的な補完物である。実際、1936年にダンカン・ミラー社で開かれた「モダニズム部屋のためのモダニズム絵画」と題された展覧会でそのいくつかが展示された。また、「トランジション」誌に発表され、ついで「サークル」誌に再掲された論文でル・コルビュジェはこう書いている。

われわれはますます重大な時代を迎えつつあると、私は信じている。もはやわれわれには何かを別の何かにつぎはぎするなどできない。近代の純粋な改革精神は、美術作品が建築の潜在的な力と正確に一致して自らの十全な価値を発揮できる国有の正 しい場をつくりだす、数学的な室内をもった有機体としての建築となって表れるだろう。[21]

ル・コルビュジェは、美術が表面的な贅沢品としてあるのではなく、美術と建築が等価で補い合うものになる統合された室内空間を擁護した。同時代のイギリスの評論家ヒュー・ゴードン・ポーテウスは、ニコルソンと同時代のジェフリー・ティブルを批評して、ル・コルビュジェの趣旨を繰り返している。

正しくデザインされた住居の内部に掛けられた絵がいったい適正であるかどうかと問われると、論議は分かれる。それは単に、われわれの身についた長いあいだ変わらない習慣の問題を引こすにぎない。確かなことと言えば、絵らしい絵が鋼鉄とガラス製の「家具」を備えた〈居住機械〉の住居にぴったり合うのは非常にむずかしいということだけだ。どうせ絵を所有するなら抽象のほうがいい。[22]

ポール・ナッシュは、ホワイトレリーフが壁に沈みこんだほうがいいと述べた[23]が、ニコルソンは、それを額装して、作品を支える建築物と区別し、周囲に吸収されてしまうことを避けるよう注意を払った。彼の作品は建築的ではあるが、建築ではないのである。彼がレリーフを額に入れた方法は、それ以前のやり方と異なっている。早い時期ではしばしば比較的かさぼる重い額縁を使い、額の角は斜めに切って接ぎ合わせてある。それに対してこのときは、かんなをかけた木材を灰色か白に塗り、角を直角に留めた額縁にしている。額に収めることが、作品自体と同じように切り詰められて幾何学的になり、モダニズムの住居のモダンな室内に完全に合うだけでなく、1934年にニコルソンが最初にレリーフを展示したメイヤー画廊の新しくデザインされた空間にも適合した。メイヤー画廊は、白い壁とガラス張りの店構えをもっていて、ニコルソンの新しい芸術と理想的に補い合うものだった。

美術作家と建築家は相携え、自分たちの連携によって人々が調和のとれた生活を送れる、光に溢れ衛生的で秩序正しい居住環境をつくりだすことができると信じて、新しい世界を建設しつつあった。モダニズムは社会変革の力であり、そこから提示される調和あるさまざまな形態は、調和ある生活を促すはずだった。健康センターの建設、スラムの一掃、グリーンライン・バスに乗つて行〈田園への日帰り旅行の人気、それらは健康に対して人々が新たな関心と責任をもったことを証明している。したがって、批評家のある者にとって、ニコルソンのホワイト・レリーフが「防腐剤」[24」と見えたことも偶然の一致とは言えない。

健康と新しい構成主義の芸術とのつながりは、1930年代中頃までに結成されるこうしたグループの作家たちから広く肯定された。「セルクル・エ・カレ」誌の第2号で、ジャン・ゴランは、「セルクル・エ・カレ」に参加している作家たちは「新時代の健康的な勢力」だと提言しているし、ライヴァル誌である「アール・コンクレ」にはフアン・ドゥースブルフが同様の見解を述べている。

われわれには、ぬかるみにしか見えない。そしてぬかるみのなか に、ひきがえるや微生物は生きている。ぬかるみのなかで楽しむがいい。 われわれはそこから立ちあがりたい。真実の至高の頂きに向かつて。そこでは大気は純粋だから、金属の肺でしか耐えられない。

純粋さと真実の平衡が、幾何学的抽象とその支脈、構成主義を支える。フアン・ドゥースブルフのような構成主義の信奉者たちは、微生物的なシュルレアリスムをその対極にあるものと考えていた。1937年の「サークル 構成主義芸術の国際的概観」の出版は、両大戦間のこうしたユートピア思想の頂点をなした。レスリー・マーティン、ナウム・ガボ、そしてベン・ニコルソンが共同して、このユートピアの一環となる生活として何があるか進んで取り組むように、美術作家、建築家、振付師、科学者、歴史家らに誘いかけていった。それはナチスによって閉鎖されたバウハウスの精神を拡張したものであった。10年以上のあいだ、現代のモダニズム芸術は、芸術のための芸術であり、社会とのつながりを断っていると指摘して批評家たちは、芸術と生活の分離を嘆いていた。また、芸術は、本質的に社会への関わりよりも様式的な方法によって特徴づけられるとも主張した。芸術がモダニズムの住居にうまく組みこめることを示すためにつくられた作品も、見事なデザインでしかないことを確認させたにすぎないとした。彼らは、自分たちの考えるところとは逆に、構成主義の狙いが、そのときの社会的政治的問題と深く関わつていることをほとんど理解していなかった。ニコルソンやガボのような作家の、ユートピアを目指す視覚的作品や言葉による発言は、大陸を覆ったファシズムに対抗するものと見るべきであろう。皮肉にも、ファシストもモダニズム建築家も古典文化に拠り所を求めた。ル・コルビュジェが古代ギリシア建築に強い関心を抱いたのに対し、ファシストの建築家はローマ帝国に関心を向けた。モダニズム建築が視覚的にも物理的にも軽快であるのに比して、ファシズム建築はいかめしく威圧的である。「サークル」は新しい生活様式と新しい社会条件創出を目指した政治的な宣言であつた。

「サークル」はまた、ニコルソンの、国際的前衛運動での立場をはっきり示している。彼は、原稿を依頼し図版を用意するにあたって大陸の作家たちとのあらゆるつながりを活用し、彼らもてきばきと応じてくれた。「サークル」誌は、イギリスの抽象美術−そこに含まれる作家の何人かは新たに加わつたか、あまり身を入れていない者だった−を促進する道具ともなり、シュルレアリスムに対抗する手段ともなったが、一方では、ロンドンがモダニズムの重要な中心であることを示す結果をもたらした。しかしながら、1934年以来、ファシズムから逃れてイギリスに流入する人々の数は増えていたのに、皮肉にも「サークル」が出版されたのと時を同じくして、前衛の主要メンバー何人かは、さらに西、アメリカ合衆国へと旅立っていった。モホイ=ナジ、マルセル・ブロイヤー、ヴァルター・グロピウスらは、誰もが「サークル」の寄稿者であつたのに、ファシズムからの逃避を続け、モンドリアンは、1940年に彼らのあとを追つた。

ガボやモンドリアンのような作家がロンドンにやつて来たということは、なんといっても、ニコルソンがセヴン・アンド・ファイヴ・ソサエティやユニットワン、あるいはニコリート・グレイが企画した

「抽象と具象」展

「抽象と具象」展

などの展覧会を通じてつくつたモダニズムの環境と、ニコルソン自身が広く示した歓迎の意のおかげであつた。1936年にイングランドを巡回した「抽象と具象」展は、∃ ̄ロツパのモダニズム抽象美術の主だった実践者何人かとイギリス人でそれを実践している者を一緒に集めていた。その点では、イギリス作家の部門がフランス美術の区域を補完していた、フライ企画の「第2回後期印象派」展と同じように組織されていた。ただ「抽象と具象」展では、イギリスと大陸とのあいだに分け隔てがなかったのが違っている。グレイは、アレクサンダー・コールダー、セザール・ドメラ、ナウム・ガボ、アルベルト・ジヤコメツテイ、ジャン・エリオン\ヴァシリー・カンテインスキー、ジョアン・ミロ、ラースロー・モホイ=ナジ、ピ工卜・モンドリアンを、イギリスの同志、バーバラ・ヘップワース、アイリーン・ホールティング、アーサー・ジャクソン、ヘンリー・ムーア、ジョン・パイパー、それにニコルソンと一緒に並べたが、その選抜にあたって、主な助言者となつたのは、ニコルソン自身であった。ヘップワース、ムーア、ニコルソンを除くと、イギリスの作家たちは比較的知られておらず、目立った経歴もほとんどなかつた。

大抵のイギリス人作家があまり注目を集めることなく終わつたのに対し、ニコルソンは非常に首尾よく大陸のアヴァン=ギャルドに自分をはめこんだ。彼が出品した展覧会を数え挙げるとそれが明らかになる。「抽象=創造」展(1934年、パリ)、「テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ」展(1935年、ルツェルン)、「キュビスムと抽象美術」展(1936年、ニューヨーク)、「現代美術展」(1936年、テネリエ)、「抽象美術」展(1938年、アムステルダム)。これらの展覧会でニコルソンは、幾何学的抽象を実践した主だったヨーロッパの作家と発表の場をともにした。また、「カイエ・タール」、「ガセータ・デ・アルテ」、「20世紀」といった・・・ヨーロッパの雑誌に取りあげられたことも、彼がモダニズムの主流のなかに位置づけられたことを示している。

幾何学的抽象は、1930年代後半のニコルソンの主要な関心であつたが、彼はそれでもやはり静物も描きつづけた。静物主題への取組みは、空間への新たな取組み方で特色づけられる。

左図≪193−36年(静物・・ギリシア風景)≫右図≪1932−40(静物)≫

左図≪193−36年(静物・・ギリシア風景)≫右図≪1932−40(静物)≫

といった作品では、平tに塗られた表面が擦られ、パネルのように見える一方、テーブル(面やその上の品々に影をつける方法で、3次元が暗示される。≡間の深さの感じは、以前のどの静物画よりもこの作品のほうが明日になっている。さらに少しのちの≪1932−40(静物)≫[cat.no.46]は、重々しい陰影が、奥行きを強調するどころか、表面の平坦さ:強めているように思える。≪静物−ギリシア風景≫のテーフリレ面フ多少自律性をもっていたのに対し、≪1932−40(静物)≫では、テーブルの上面の左側に沿って引かれた影の線でつくられた段差、一るいは空間の奥行きの錯覚が、重なり合う影で打ち消されて、テブルと背景がつなげられている。

これらの作品に共通しているのは、歴史感覚、もつと言えば考古学的感覚である。両作品とも、最終的には塗り直され、以前の作と合体したことを示す複数の制作年をもっている。絵具の表面をとの表面にまで削っているので、もとの作品の名残りが透けて見るようになった。この時問差の感覚が、これらの作品の重要な特徴となる。過去が現在のなかに存在しているという考え、ないし時の刻印がここにはある。ニコルソンはこれらの作品でついに、」風景を抽象と合体させつつあると見ることもできる。両作とも土色色調を用いて、ホワイトレリーフや、

≪1935(絵画)≫

≪1935(絵画)≫

1936年と37年の純然たる形を使った幾何学的抽象の2点のよな作品がもつ都会的な作風とは鮮やかな対照を見せている。