■ケーテ・コルヴィッツ

■ケーテ・コルヴィッツ

Gudrun Fritsch

苦悩に満ちたケーテ・コルヴィッツの人生の人間的側面よりは、すぐれた芸術的能力、作品の卓越した美学性に主眼をおきたいと思います。とはいえその高潔さと人間性とは私たちにとって手本とすべき姿です。芸術性と人間性の両方を視野に入れることが望ましいことはいうまでもありません。

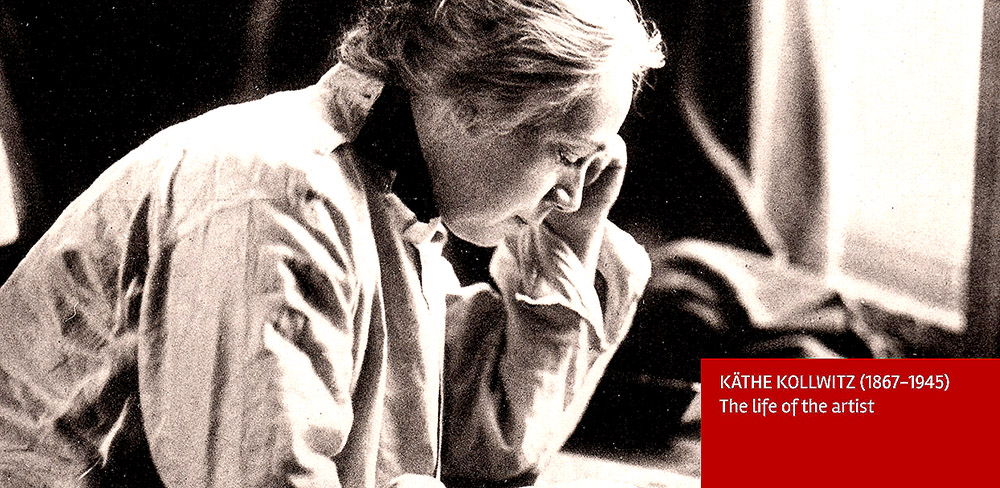

ケーテ・コルヴィッツ(旧姓シュミット)は1867年7月8日、ケーニヒスべルクに生まれた。4歳になった1871年は、ドイツ帝国が発足し、ベルサイユでヴィルヘルムー世のドイツ皇帝即位が全世界に知らしめられた年であった。1914年8月1日に第一次世界大戦が勃発し、その年の10月、次男ペーターが戦死した。このときコルヴィッツは47歳で、ベルリンに暮らし始めてから23年がたっていた。1918年(51歳)、戦争が革命へとなだれ込み、1919年、皇帝ヴィルヘルムニ世が退位してワイマール共和国が成立したとき、コルヴィッツは51歳だった。66歳になった1933年には、ドイツ初の民主主義の崩壊が決定的となり、1月30日のヒトラーの首相就任とともに第三帝国である国家社会主義党(ナチ党)の独裁へと急速に進んでいった。1939年、72歳のときに第二次世界大戦が勃発し、1942年には初孫が戦死した。そして1945年4月22日(77歳)、第二次世界大戦の終結を見ることなくドレスデン近郊のモーリブノブルクでその生涯を閉じた。

こうした事実からだけでも、彼女の人生がいかに波乱に満ちていたかがわかる。これらに正面から向き合ったコルヴィッツの人生には、その時々の出来事が反映されている。そしてその痕跡は今日にいたってもまだ、良かれ悪しかれドイツという国の歴史と性質や、人々の精神的状況の中に見出せる。コルヴィッツの伝記は教育があってリベラルで、進歩的な考えを持っていた当時のドイツ市民の運命と、彼らが受けた影響の典型例として読むことができる。1943年(75歳)、コルヴィッツの芸術を敵視する国家社会主義支持者から意見を求められて、「芸術家というものは、多かれ少なかれその時代の子なのです。自分自身の発達時期が社会主義の初期の時期にあたったのであればなおさら。私の発達時期も社会主義初期の時期にありました」と述べている。

ベルリンのケーテ・コルヴィッツ美術館(私立)のコレクションの前に立つとき、私たちは彼女のこのような人生に思いをはせる。この美術館の展示品のほとんどがその多様なライフワークで占められている。美術館の創立者であるハンス・ペルス・ロイスデンはコルヴイッツの素描、版画、彫塑に魅了され、そのコレクションがこの美術館の収蔵品の基礎となった。1968年以後、多くの重要な収集が個人の手で行われ、この美術館に長期貸し出しという形で提供されている。今回日本で展示される作品はいずれも選りすぐった作品ばかりであり、さまぎまなテーマで選ばれている。以下にそれらのテーマについて述べていこう。

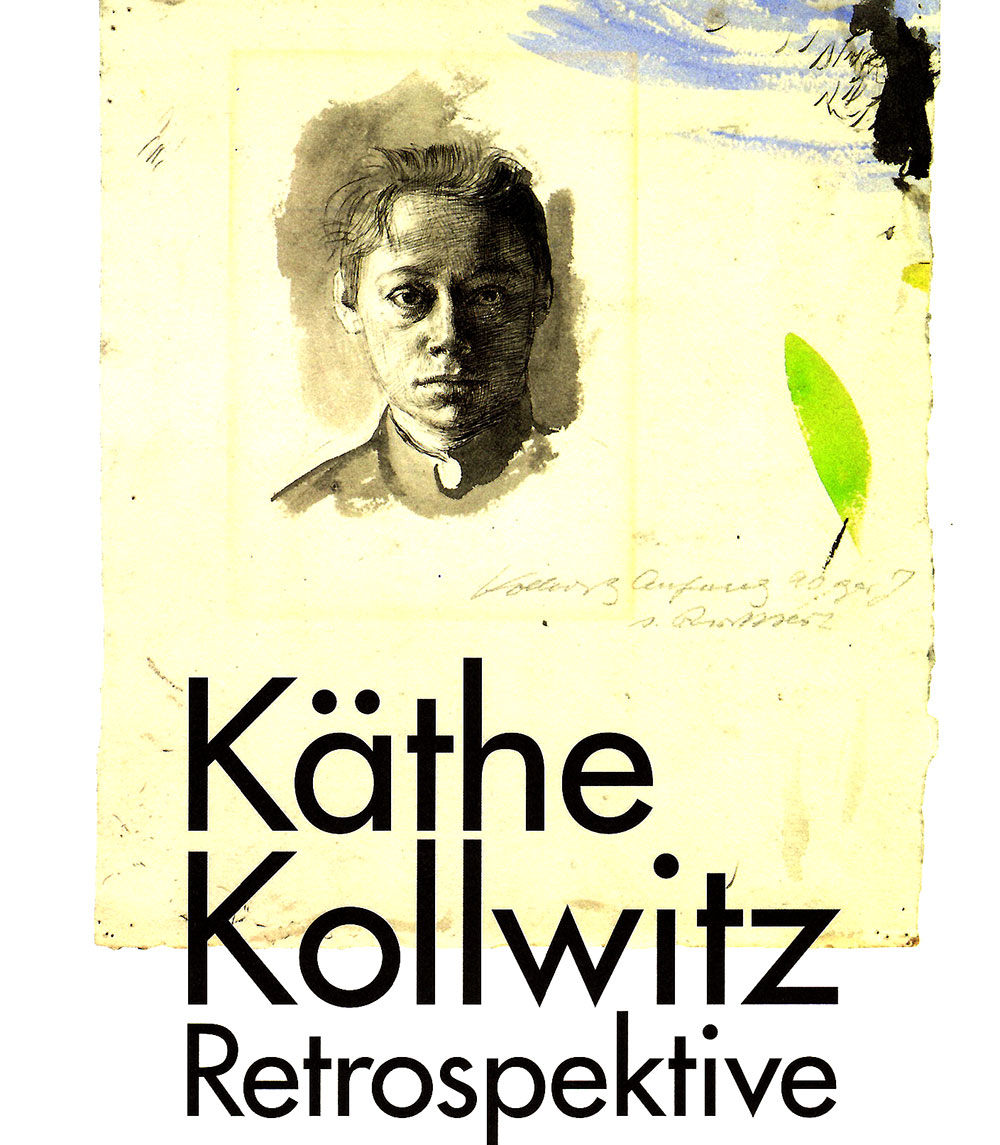

■自画像

コルヴィッツは「人はあらゆる物事に熱心に興味をもって生きるべきだ」という信念どおりに生き、自分のありのままの姿を自画像に写し取った。彼女ほど自分自身の顔と熱心に取り組んだ美術家はそう多くはない。そのため「女性版レンブラント」と称されることもある。

生涯にわたってほぼ毎年のように描いた100点以上の自画像から、今回の日本展には重要なものが選ばれている。彼女が残した膨大な数の自らの観察記録は、「私は何者なのか」という昔ながらの根源的な問いに対する答えの探求ととらえることができる。彼女が書き記した数々の人生の記録の中でもこの問いは繰り返し現れる。この自己探求の姿勢は、自分の顔を描く際に、つとめて客観的であろうとする冷静さ、無慈悲さともー致している。一連の自画像にはもう一つの動機もある。それは、普段は押し殺しているが、体から力が抜けるほどの陰鬱な感情を、絵に閉じ込めることで克服したいという強い望みである。

1890、91、93年頃制作の自画像(上段図左・右)や素描≪バルコニーの女性自画像》(1892−94年頃)のような初期の自画像には、写真でいえばスナップショットのような特徴がある。それはプライベートな情景で、自然で直接的な表現であり、その場の一瞬の空気をとらえたものだ。

しかし後の時代になると、彼女の自画像には豊かな人間性が現れてくる。表情の一つ一つに個人生活の労苦や喜びの経験が反映されているだけでなく、人生にはつきものの、人間にとっての本質的な苦痛と喜びが表現されている。だから私たちはその顔に自分自身を重ねることができるのだ。

彼女は1867年、東プロイセンのケーニヒスベルク(現在のロシア領カリーニングラード)で、左官屋の親方である父カール・シュミット、母ケーテ・ループの間に生まれた。彼女は父の仕事場にいた職人から絵や銅版画を学び、父は17歳になった彼女をベルリンへ絵の勉強に行かせた。この時期、彼女はマックス・クリンガーなどベルリン分離派の画家・版画家たちの影響を強く受けた。彼女は学業を終えケーニヒスベルクに戻ったが、再びより芸術的な環境を求めミュンヘンに向かい、フランス印象派絵画などの影響を受ける一方、版画やスケッチが自分に向いていると考えるようになる。1890年、彼女はケーニヒスベルクに戻り、港で働く女性たちの活動的な姿を版画に描くようになった。

1891年24歳、兄の友人で健康保険医のカール・コルヴィッツと結婚した彼女はベルリンの貧民街に移った。彼女は生涯描き続けた自画像に取り組む一方、スラムに住む彼女の周りの住民たちや夫の患者たちに強い印象を受け、貧困や苦しみを描くようになる。

彼女は1897年に、ゲアハルト・ハウプトマン作の下層階級の人々を描いた戯曲『織匠』(Die Weber、1892年)を見た印象から制作した最初の版画連作『織匠』(織工の蜂起)を発表し、一躍脚光を浴びる。批評家からは絶賛を浴びたが、当時の芸術家のパトロンたちにとっては難しい題材であった。彼女はベルリンの『大展覧会(Große Kunstausstellung)』で金メダルにノミネートされたが、皇帝ヴィルヘルム2世は授賞に対する許可を与えなかった。

その後彼女はドイツ農民戦争を題材にした連作『農民戦争』(1908年・41歳)上図で評価され、版画に加えて彫刻も手がけるようになったが、1914年47歳、第一次世界大戦の開戦一週間後に末息子のペーターが戦死した。社会全体に開戦への熱気が高まる中で息子のハンスとペーターが兵士に志願した際、彼女は止めるどころかむしろ後押ししてしまったこともあり、彼女は長い間悲しみにさいなまれた。

戦後、彼女はペーターの戦死を基にした木版画による連作『戦争』(1920年)や労働者を題材にした『プロレタリアート』(1925年)を発表する一方、息子の死後17年間にわたり彫刻『両親』の制作を続け、1932年にベルギー・フランデレンのRoggevelde にあるドイツ軍戦没兵士墓地に設置された。後に、ペーターの葬られた墓地は近くのVlodslo に移転し、彫刻も移転している。彼女はその他、激戦地だったベルギー・ランゲマルク(Langemarck)の墓地のために四人の黙祷する兵士の像を制作している。

1933年、ナチ党の権力掌握とともに「退廃芸術」の排斥が始まった。彼女も反ナチス的な作家とされ、芸術院会員や教授職から去るように強制された。彼女は最後の版画連作『死』および、母と死んだ息子を題材にした彫刻『ピエタ』(1937年)を制作するものの、1930年代後半以後は展覧会開催や作品制作など芸術家としての活動を禁じられた。宣伝省は人気のあった彼女の作品を『退廃芸術展』では展示しなかったものの、逆にいくつかの作品をナチスのプロパガンダとして利用している。彼女の夫は1940年に病死し、孫のペーター(長男ハンスの息子)は東部戦線で1942年に戦死した。

1943年、彼女はベルリン空襲で住宅やデッサンの多くを失い、ザクセン王子エルンスト・ハインリヒの招きで、ベルリンからドレスデン近郊の町・モーリッツブルクに疎開し、モーリッツブルク城のそばのリューデンホーフという屋敷に住んだ。彼女は制作を禁じられた後もひそかに制作を続けており、最末期の作品には子供たちを腕の下に抱えて守り、睨みつける母親を描いた1941年の『種を粉に挽いてはならない』という版画作品がある。1945年4月22日、第二次世界大戦終結のわずか前、彼女は世を去った。

▶︎博物館の歴史のハイライト

0.jpg)

9.jpg)