■没後30年の香月泰男展

安井雄一郎

30年の歳月 香月泰男が1974年(昭和49)に急逝して30年が過ぎた。この30年間に企画された大規模な回顧展は、このたびの展覧会を含めて7回。5年に1度強の頻度である。この回数は個人作家の回顧展としてはきわめて稀なケースに属するのではないだろうか。

いま没後20年にあたる1994年(平成6年)前後のころを思いかえしている。香月泰男がそこで生まれ、生涯のほとんどを過ごした彼の郷里、山口県三隅町に町立の香月美術館が開館したのが93年10月。没後20年に1年早いオープンだったが、その後2ケ月のあいだに2万人の入館者を記録して話題になった。

年あけて没後20年の記念行事は、3月の命日に合わせて山口県立美術館の「シベリア・シリーズ」展からはじまった。さらにこの年から翌年にかけて愛知県美術館、下関市立美術館、横浜そごう美術館を巡回する大回顧展(日本経済新聞社)が開催され、それが終わると山梨県立美術館で「シベリヤ・シリーズ」展が開催された。 その後、没後25年にあたる1999年(平成11)には笠間日動美術館で回顧展が開催されたほか、婦美子夫人の『夫の右手』(求龍堂)などの本も刊行された。

2000年3月には品川能正の戯曲「KAZUKIここが私の地球」が東京で初公演され、地方発のミュージカル「地球へ…」(作:前川和雄、横臥振り付け:REIKO)の初演がその翌年の11月。この2つは、香月が展覧会、テレビ、出版物などのメディア以外で取り扱われた最初のものだった。

ついで没後30年をひかえた2003年は、評伝『香月泰男〜戦場に行った絵具箱〜』(平松達夫・海鳥社)、『香月泰男のおもちゃ箱』(谷川俊太郎編・新潮社)、『香月泰男の絵手紙』(小池邦夫編・二玄社)など、翌年の重要な出版物を予告するような意義探い本が相次いで刊行された。

中国新聞が日曜版でシベリア・シリーズを1点ずつ紹介する連載を企画したのもこの年。秋には日本経済新聞が日曜版の連載企画「美の美」で香月泰男をとりあげた。

そして没後30年にあたる今年は、このように朝日新聞社とNHK主催の全国6館を巡回する大回顧展が開催されるばかりではなく、前年の連載分を単行本化したシベリア・シリーズの画文集が中国新聞社から、またいのち待望の『香月泰男画集一生命の讃歌』が小学館から刊行されることになつている。とくに後者の画集は700点余の作品を収録するもので、個人画集としては恐らくこれまで類例のない画期的な内容になっている。

こうして過去をふりかえってみると、香月泰男に対する関心は、亡くなって以後の歳月に比例して確実に高くなってきていることが分かる。生前有名だった画家が、亡くなると評価が一転し、ついには忘れられていくケースが多いなかで、これはきわめて稀な現象であると言っていいだろう。香月人気を支えるものここでなぜそうなのかと問いをたててみても、即答は難しい。だが、少なくとも言えることは、香月人気の原因は、画業はもちろんのことだが、彼自身の人間的魅力もまた深く関係していることだろう。

たとえば、作家としての人間的魅力に好感を覚えていた人びとのなかには小林秀雄もいた。郡司勝義がそのことを書いている。

山陰方面への旅先の宿で、郡司は小林に「今日は…時間がなくなってしまったんですが、実は長門の三隅には香月泰男という画家がいて、ここから一歩も出ようとしない、半日ほど余裕があったら、ちょっと失礼して伺ってみようと思っていたんですが」と話しかける。それをうけて小林は次のように語ったという。「香月さんには会ってきたかったなあ、残念だったなあ。

日本芸術大賞のとき(=1969年)、土方(定一)さんに、あの人の絵を見せられて感動したんだ、もう一も二もなく授賞に賛成したよ。ただ、シベリア抑留の絵ばかり描いているんだっていうんだ。お祝いの席でちょっと会っただけだった、もう一度会ってみたい何かを持っている人だね、十分でも三十分でもよいから会ってきたかったなあ。

高度経済成長をおしすすめた戦後社会は、おそらく明治維新のとき以上にさまざまな意味で中央集権化が強化された時代だった。とくに昭和30〜40年代は、地方から多くの若い頭脳と労働力が中央へと吸収され、地方は過疎化がすすみ、「社会力」のみならず自信も失っていった。まさにそんな「中央」の時代が続いていたころ、その風潮に逆行するかのように、彼は、都会を嫌い、田舎を賛美した。

以下、このたびの展覧会解説を兼ねて香月泰男の制作の跡をたどりながらその画業の意味などについて考えていきたい。

■ 初期 東京美術学校時代から下関時代前期まで

香月善男の画業がはじまるのは、東京美術学校(現東京贅術大学)時尺からである。香月が地元の旧制大津中学(現県立大津高校)をへて東京美術学校に入学するのは1931年(昭和6・20歳)。藤島武二教室に進学するが.在学中に魅(ひ)かれたのは梅原龍三郎だった。34年23歳に梅原の主宰する第9回国面会に出品した《雪降りの山陰風景》が初入選する。梅原と福島繁太郎両者による責任推薦によるものだった。これが画壇デビュー作となるとともに、福島、梅原の知遇をえる遠因ともなる。

1936年(昭和11・25歳)、美校卒業後、旧制北海道庁立倶知安中学(現北海道立具知安高校)での美術教師の職を得るが、1938年(昭和13・27歳)には下関高等女学校現山口県立下関南高校)への赴任が決まり帰郷。この年、世話をする人があって結婚する。27歳の香月は、この結婚で新生活をスタートさせるとともに、召集する43年32歳までに3人の子供にも恵まれる。

この間、1939年(昭和14・28歳)には第14回国展に出品した《犬》<少年〉で国画奨学賞、第3回新文展で《兎》が特選、また翌年には第l5回国展の<棚と壷》《枯カンナ》で同人に推挙されるとともに佐分賞を受賞するなど画壇でも着実に地歩をかためていった。下関時たふ胡作の上でも生活の上でもそれまでにない充実期だったにちがいない。

このたびの展覧会では、この下関時代の前半期まで、つまり1940年ころまでを作風の面から画業の初期(第Ⅰ期)としている。

この時期の作品をモチーフからみていくと、彼の制作に一貫する特徴である身近なものを描くという傾向はすでに美校時代から始まっている。たとえば、画壇デビュー作となった美校在学中の《雪降りの山陰風景》は、郷里の実景を描いたものであるし、卒業制作の《二人座像》は一見すると「青の時代」のピカソを連想させるものの、モチーフ自体は夏休みの帰省時に従兄弟たちと海で遊んだときの写真をもとに描いている。そのほかゴッホ風のタッチで描いた風景習作は実景は特定できないが恐らく彼にとって身近な風景だった可能性が強い。

このようにモチーフ傾向には一貫性があるのに対して、様式面からみると多様である。しかも、ある作品はゴッホ風、ある作品は前田寛治調、梅原龍三郎調と明らかにそれと指摘できるほど特定の画家の様式を直に反映しているところに香月の習作期の作品の特徴がみられる。そこから考えると、単なる受身の影響というよりもスタイル研究の記録といった趣があり、意識的な作家選択による様式研究といった印象が強い。自分が描きたいモチーフをどのような表現様式で描くかという1点において他の画家の様式への関心があったようにも考えられるからで、その関心を反映させたのがそれらの作品だったと見られるからである。

こうした習作期の作品のなかで独自の造形感覚の萌芽がみられる作品としては、美校在学中の《雪降りの山陰風景》や次の北海道時代の≪風景》などがある。平面性、装飾性、斬新な構成感覚などを特徴とするこの方向は、ついで下関時代前期の文展特選の《兎》(1939年)へとつながっていく。この《兎》、それに翌年の紀元2600年奉祝展に入選した《石と壷》や国展出品作の《門・石垣》あたりまでで香月泰男のその後の画業を大きく決定づける方向ができていることが分かる。

どのような方向か。≪兎》からみていきたい。この絵について彼は、「学校内の兎舎を宕生して檻の中の兎三態を陰影を用ひず色の濃淡、線の方向だけで遠近を現し全然何ものにも拘泥することなくナイフでもって奔放大勝なタッチを試みました。檻の直線に配して兎の曲線を強調したつもりで…」と語っている。

身近な生活周辺にモチーフを求める傾向ではこの絵も例外ではないが、それより重要なのは、「陰影を用ひず色の濃淡、線の方向だけで遠近を現し」たと語っている点である。これはルネサンスいらいの伝統的西洋画の線遠近法を用いない奥行き表現を試みたということである。「奥行き」表現に線的遠近法に代わる香月的奥行き表現を工夫した背景には、兎の3つの姿態が示すようにキュビスムへの関心がうかがえる。キュビスムヘの関心がいつ頃、どのような事情において芽生えたかについては香月自身が直接言及したものは見られないが、キュビスムに近づいた理由は以下のような事情から説明できなくはない。

香月の場合、画面の平面化がはじまるのは浮世絵に着想を得て描いた<雪降りの山陰風景》あたりからだが、色面を組み合わせて構成するこの方法では当然なことに奥行きは犠牲にせざるを得ない。そこから生じる画面の平板化をどうすれば避けられるかで行き詰まり(北海道時代のスランプとはこのことをさすか)、そこからの打開に何らかのヒントを与えたのがキュビスムではなかったのだろうか。イリュージョニズム(錯視)に基づく線遠近法の空間表現を否定したキュビスムもやはり同様の問題につきあたり、それを面の濃淡と配置とによって解決しているからである。このあたりの問題についてはもっと詳しく検討すべきだが、いずれにしても、<兎》で得た成果は、戦後に連続するlつの出発点になっていく。

<尾花》は日本の四季に由来する点でモチーフとしても日本的だが、そればかりではない。暗い背景に琳派の秋草図を連想させる細かな陰刻線がほどこされており、表現においても古美術への関心をうかがわせる。これは松も同様だろう。

このように表現方法、モチーフ選択の両面において香月の作画方法にはっきりした問題意識が現われてきた背景には、福島繁太郎の存在があったと考えられる。二人の助言と自らの制作による造形思考によって彼は、浮世絵からキュビスムヘ、キュビスムから日本の古美術へと回帰しながら画業の骨格を形成していったと考えられるのである。

■ 中期 下関時代後期から戦後、大津高校教師時代が始まるころまで

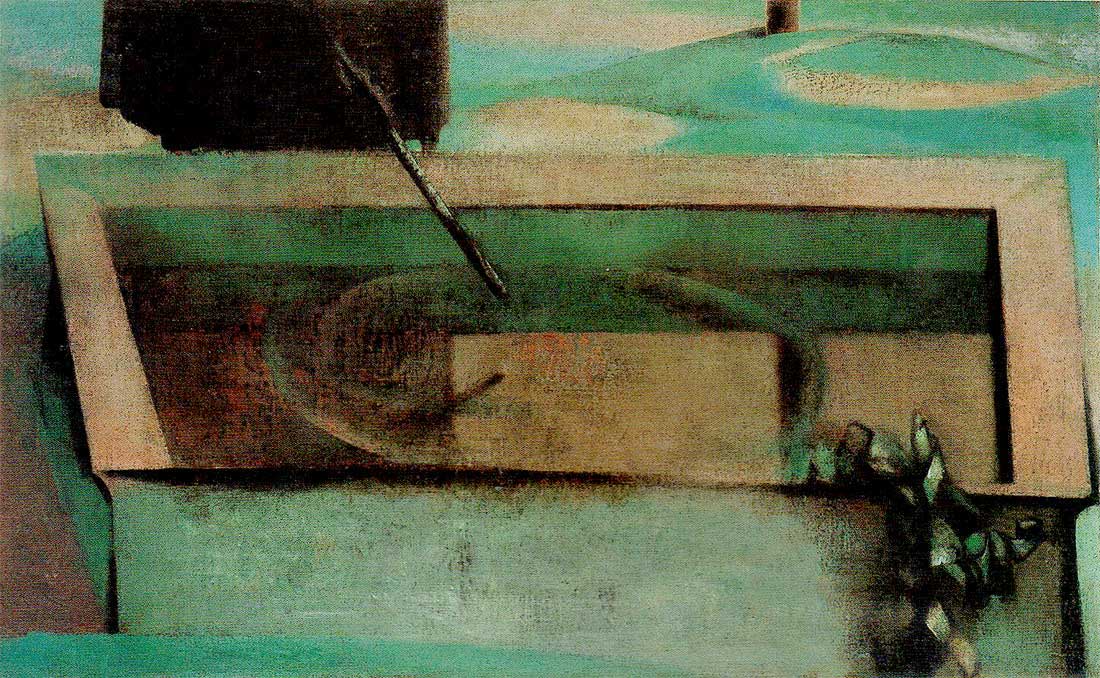

香月泰男が50号の大作を描きはじめるのは、先にあげた1940年の《石と壷≫が最初だが、この作品は、これまでみてきた初期とこれからみていく中期の仲介的位置にある作品といっていい。このころから文展向けには50号の大作が描かれるようになる。画風も一変し、緑、茶系の色調で一種瞑想的叙情的雰囲気を醸し出すような画面作りがみられるようになるのである。ここではこれを中期様式とよぶ。

時期的にみれば、中期様式が始まるのは、1941年(昭和16)ころからである。その後、香月は43年に応召(召集に応じて軍務につくこと)する。1月に山口西部第4連隊に入営したのち4月には本召集に切り替えられ、旧満州(現中国東北部)に動員された。配属先は、ソ満国境に近いハイラル市の第19野戦貨物廠。ここで敗戦までの2年間を過ごす〕その後、シベリアに2年間抑留されたのち1947年に復員帰国した。復員と同時に戦前つとめていた下関高等女学校に復職。ついで48年に郷里に近い深川高等女学校に転勤するが、翌年の学制改革で同校が香月の母校、旧制大津中学に統合され、新制大津高等学校となると、そこに移った。以後、三隅町の生家が、亡くなる1974年まで制作の拠点になっていく。画業の中期(第Ⅱ期)はこの大津高校に転勤した翌年の1950年頃まで続いている。

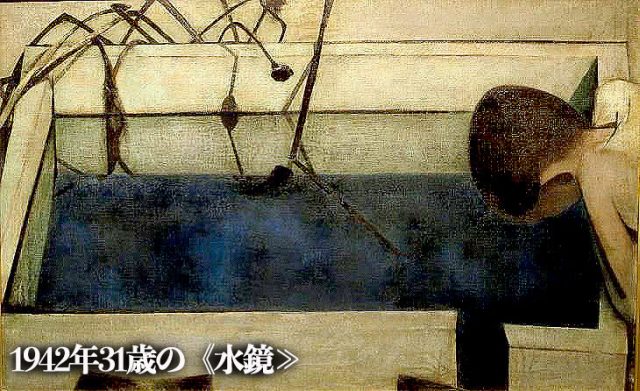

中期様式は、大作では1941年30歳の<釣り床》あたりから始まり、42年の《水鏡》、43年<波紋〉へと続いて、戦後に継続していくが、その特徴はほぼ戦中期の上記の3作で出尽くしているといっていい。《釣り床》から見ていく。

《釣り床》では坊主頭をした裸の少年が釣り床(ハンモックのこと)に揺られている。海水パンツらしきものをはいているので、海でひと泳ぎしたあと少年が午睡(ひるね)している情景を描いたものだろう。左手には夏枯れした植物がみえる。これは香月が好きだったカンナかダリアだろう。けだるい晩夏の午後のイメージであり、描かれた叙情詩とでもいいたくなるような日本の四季の風物詩的イメージを醸し出している。

画面構成をみていくと、少年では「面」を、植物では「線」を強調し、しかもこの大きく対立しあうふたつのモチーフを画面の前面に大きく配置している。そこから生まれる構図上の不均衡は、見る者にこの画面をより強く印象づける。また、背中向きの少年は眠っているのか、考えごとをしているのか。見えない顔はそんな風に見る例の想像力を刺激する。

続く1942年31歳の《水鏡≫では水槽の深みを凝視する少年を、また翌年の《波紋》では防火水槽の水面を棒でつついて波紋をつくる女学生を描いている。3点は《釣り床≫と≪水鏡≫の少年が、≪波紋≫では女学生に代わっている以外は画面の構成要素はほぼ変わらない。

ただ人物(面)と枯れた植物(線)の関係は、《釣り床≫で並置だったものが、後続する2点では画面左上から右下にむけての対角線の両端に置かれている。ここの配置で構図はより不安定な印象を強める。また《釣り床〉で後ろ向きに描かれた少年は≪水鏡≫では横顔で、また《波紋>では女学生のスカートの一部だけを描いている。狙いは《釣り床》とおなじ発想に由来するものだろう。表現したいものを直接「見せる」のではなく、その断片や一部を描いてその全体を「暗示する」という方法である。このようにモチーフを極力限定しながらも、その数少ないモチーフの「形」の処理に見る側の想像力を挑発するさまざまな仕掛けをしかけていることが連作に共通する特徴といっていい。こうした造形的工夫が、沈んだ色調と相乗して画面に奥行きと幅を与えており、これは中期様式に一貫した画面の傾向となっている。

ところで、1941年の≪釣り床≫で初出する少年のモチーフは、戦後にもしばしば登場する。この一連の少年像が、長男の誕生(1939年)を契機にした彼自身の少年時代の回想から生まれたものだと仮定すれば、その制作方法は、回想性、連作性という点において、のちのシベリア連作の制作方法を連想させるものがある。つまり、シベリア・シリーズの原型となったもののひとつはすでに戦前に始まっているということである。

「西洋人が描かないような題材」という、先にみた香月的モチーフの追求からみれば、確かに過去の自分自身の回想から得られたモチーフは他の誰れのものでもない彼自身のものだろう。このあたりの問題も後日の課題として、ここでは指摘するだけにとどめておきたい。

では、応召前の3作は復員後の作品にどのように継続されているだろうか。復員直後の≪雨〈牛〉≫をみてみよう。この作品は、戦中2年間駐屯したハイラル時代の思い出からホロンパイル大草原に降る雨の借景を描いている。ここでは色調の変化を除けば画面の構成要素はほとんど変わっていない。

絵をみていくと、画面左下に見える二筋の線は、車の轍(わだち)の跡。この線をうけて画面右上すれすれのところを横に走る線は地平線だろうか。つぎにこちらを見返る蒙古犬が左手やや奥のほうに、また右手前にはその夫を反転したポーズで蒙古牛が描かれている。左上から右下にかけての脊角線の両極に犬と牛の主要モチーフを置く構図は、すでに《波紋)にもみられるが、ここでは更に画想を進め、轍の跡と地平線で「線」を、犬と牛で「面」を互いに呼応させて強調する一方、これらを対角線のそれぞれ両端に置くことで画面中央を大きく抜いている。この大きく抜いた中央の空白部に大草原の無限の広がりを暗示的に表現することが狙いだったのだろう。実に計算された画面構成である。

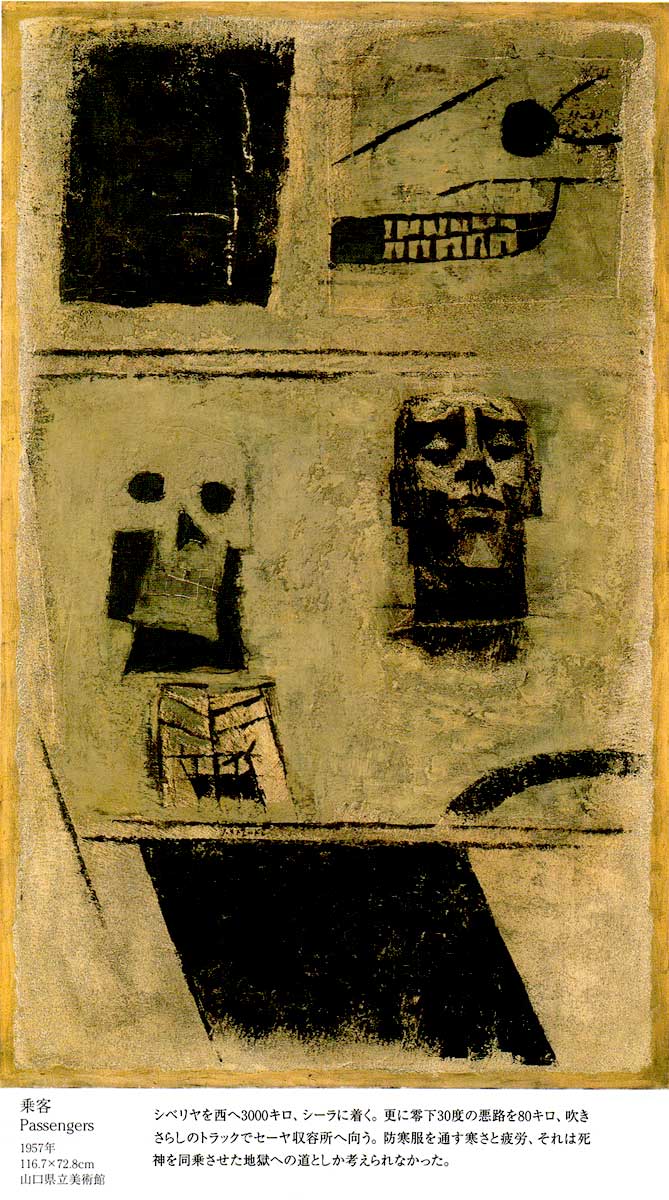

翌年の<埋葬>も構図的には大きな変化は見られない。この普は、シベリア抑留中でも最も悲惨な境遇を強いられたセーヤ収容所での体験を描いたものだが、「死」というテーマ自体はこれまで無かったちのの、モチーフの造形処理には遠くは戦前に制作した一連の少年少女の連作を、近くは前年の《雨〈牛〉》を踏まえている。すなわち、<波紋≫でみた枯れた植物に代わる蔓状の植物を深く掘られた墓穴の右縁に、死者の遺骸を整える半裸の人物を左側に配し、その両者の挟まれた中央を大きく抜いている。こうした空間の取り方は《雨〈牛〉≫のそれに近い。

このように戦中最後の<波紋>と復員直後の《雨〈牛〉≫の間には、従軍・抑留という4年間の制作の中断期があったものの戦後の制作は様式的にはほとんど戦前をひきついだところから再開していることが分かる。ではモチーフからみるとどうだろうか。復員後しばらくの制作で注目されるのは、戦後の作品が「大陸」(従軍・抑留)モチーフの絵画化から始まっていることである。「大陸」モチーフの絵画化といっても、正確にいえば大陸時代に制作したか、あるいは構想をねった「作品」を記憶から蘇らせて描くという「再制作」的なパターンによる絵画化である。

すでにみた≪雨〈牛〉≫と《埋葬>がそうであり、その他に《朝≫≪風≫《休憩≫などもそうした制作パターンで描かれたものと考えられる。だが、この種の再制作的な制作パターンは、結局は着手して2年ほど続いたあと《埋葬>あたりで終わる。後述するように再制作的パターンで「大陸」体験の絵画化を進めていくことに限界を感じたのか、戦前の叙情的様式は「大陸」体験の絵画化には余りにもそぐわなかったからだろう。

その間には身辺モチーフも復活する。この時期の身辺モチーフの中心は戦前から続く少年や少女で、牛や花との組み合わせで描かれたこれらの作品群は、土方定一が「逆光のファンタジー」とよんだきわめて純度の高い一連の叙情的表現で頂点に達する。

一方、「大陸」モチーフの絵画化のほうは、この復活した身辺モチーフと表裏一体をなしながら、かつて描いた「絵」の再制作的な制作パターンから「大陸」体験の記憶そのものからモチーフを汲み上げる制作パターンヘと変化していく。その間の推移がうかがえるのが、次の過渡期の作品である。

■ Ⅲ 過渡期 大津高校教師時代から渡欧後しばらくまで

中期の様式に新しい傾向がみられるようになるのは、1950年代に人つてからである。このころから香月芸術の集大成ともいうべき後期様式の確立までの時期を第㈽期(過渡期)とよぶ。「過渡期」とは、作品の評価に関わる名称ではなく、要するに「移行期」の意味で使っている。 まず事跡面からみていくと、1949年(昭和24)に大津高校に転勤した香月泰男は、生家からの通勤が可能になったことを反映してか、これまでに倍加した旺盛な制作活動をみせるようになる。この年から福島繁太郎が銀座に開設したフォルム画廊での定期個展が始まり、これは年1回の貴重な新作発表の場となり、亡くなる前年まで継続した。

また、47年からは国展では毎回50号の大作を発表するようになり、そのほかに新聞社主催の招待展、さらにピッツバーグ現代日本美術展、サロン・ド・メ展などの国外展に出品するなど1950年代は対外的にも香月の存在を強くアピールした時期となっている。その背後に福島繁太郎の存在があったのは言うまでもない。

やがてその福島の強い勧めでヨーロッパ遊学を決断し、1956年(昭和31)に渡欧。パリを本拠に半年をイタリア、スペイン、スイスなどを回り、なかでも福島に伴われニースにピカソを訪ねたり、ロマネスクやゴシックの中世絵画や彫刻に強く印象づけられて帰国した。過渡期(移行期)は、この間の、戦前の叙情的様式が香月芸術の一層の独自さがあらわれる後期様式(シベリア様式)へと大きく変貌していく時期をいい、年代的には1950年から57年の渡欧後しばらくまでがそれに相当する。

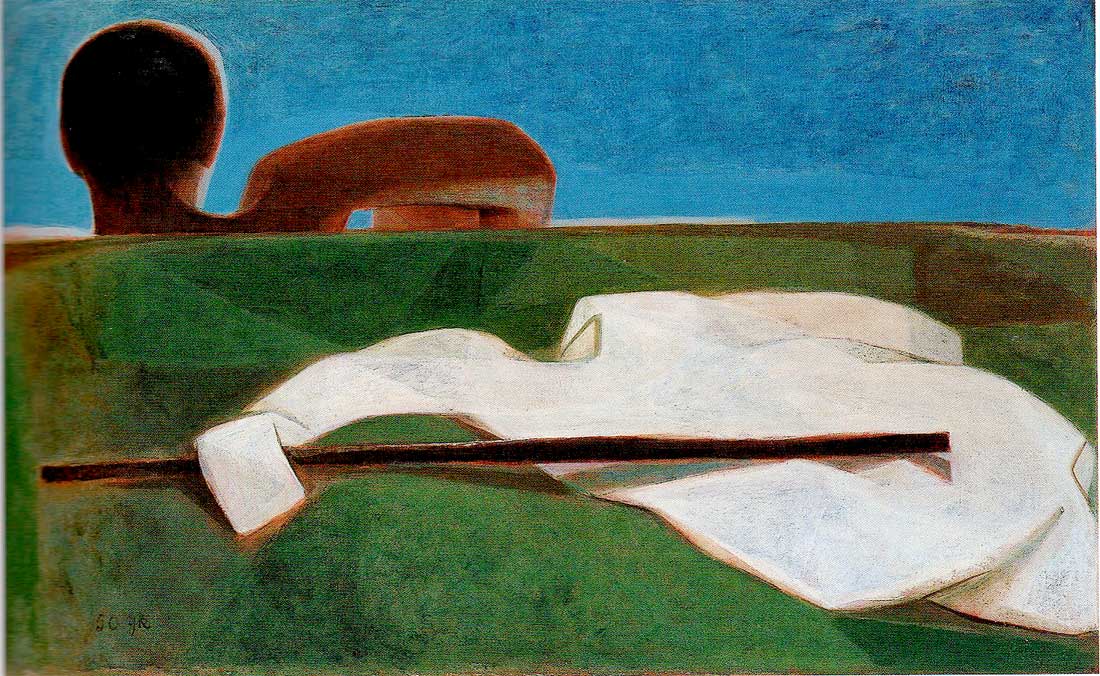

まず1950年の《草上≫からみていく。この絵は1940年の《石と壷》が初期と中期の仲介的位置にあったように、中期と過渡期の仲介的な位置にある作品で、海辺に寝そべる少年を描いている。地平線を高くとり、左上に背中を向けた裸の坊主頭の少年が描かれ、事前にはシャツと棒が無造作に置かれている。少年のモチーフは戦前にひきつづいて復員後も数年のあいだ描かれているが、この作品はそのなかでももっとも「形」が抽象化された作品といっていい。画面の抽象化は、あらたな様式をもとめる過程での第一歩だったように思われる。

このころを境に香月の制作に変化が現れる。知人にあてた書簡にも次のような文面が見られ、新たな展開を模索している状況がうかがえる。「私の仕事も次ぎの飛躍の為か汗身泥であります。一進一退こう迄苦しいことを一生涯続けなくてはならぬものかと思へば情けなくも感ずる日がありますが体は至極元気であります故他事乍ら御休心下さい」一体に《草上≫を描いたあとあたりから香月が制作上の迷いに直面したらしいことは、いくつかの資料から推測できる。

ひとつは、1951年10月27日付の朝日新聞にのせた「絵画の体質」というエッセイである。「西欧的絵画の体質を我々日本の油絵画家は体得しなければ本物だとは言えないものか、又それを最上のものの如く考え信じ珍重しなければならぬものか」 また同じ1951年の3月21日の日付のあるスケッチ帖のメモには、「毎日が死の前日である。あるが儘(まま)を書く努力にはも早、あるが儘は存在しない。平面の上に立体を描く努力よりは、平面を平面として生かす努力の方が余程困難である」といった書き付けがみられる。

前掲の文は西洋絵画の体質のなかから生みだされた油彩技法をもって植物的体質の日本人がなにごとかを語らねばならないことのディレンマ、後にあげたメモは表現スタイル上の迷いを伝えている。とくに後者は、この時期の作風の変化をみるうえで注目すべき資料である。

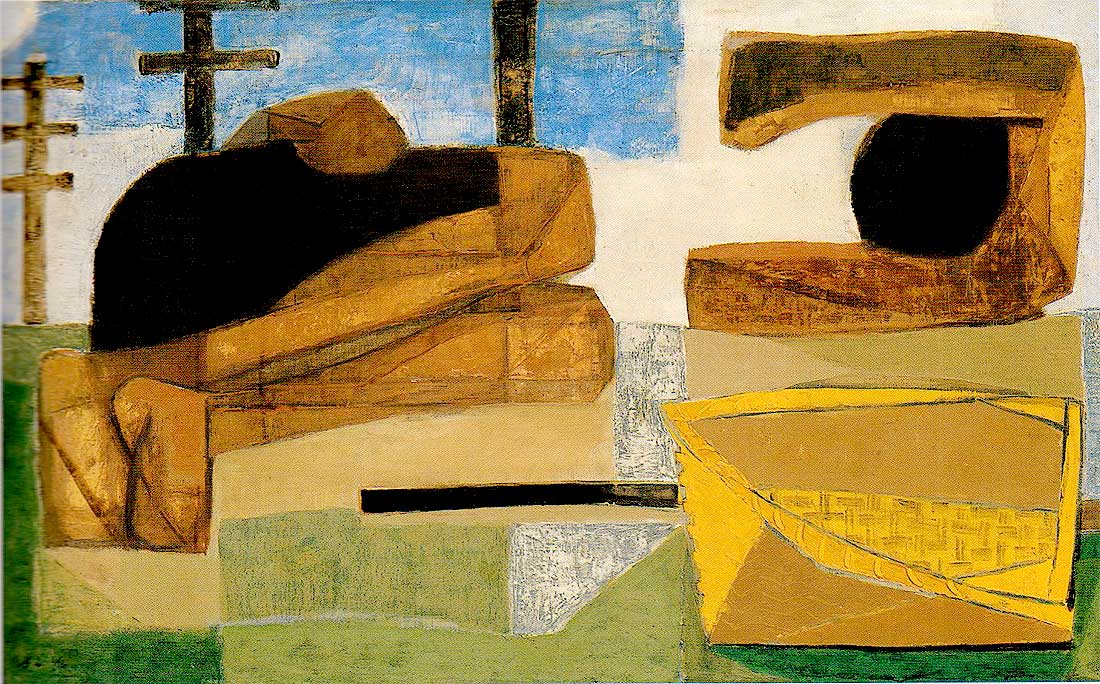

この走り書きに関連して注意をひくのは、このころかつての美校卒業制作のテーマ、すなわち《二人座像≫のテーマが再びとりあげられていることである。《人と箱≫(1951年)、≪休憩≫などがそれで、これらは《二人座像≫にみられるふたりの人物の組み合わせに平面構成化をとりいれたものである。だとすると、「平面の上に立体を描く努力」は《二人座像》を、また「平面を平面として生かす努力」は《人と箱≫あたりに始まる画面の変化をさして言ったことばとも解釈できる。

《休憩》をみてみよう。この絵では、前面にふたりの少年がねそべり、一方は頭をみせ、他方は逆に足もとから描かれている。手の位置をのぞけばひとりの人物のポーズを頭からと足もとから描いたのをそのまま並置したような、キュビスム的処理になっている。手前にカゴと棒がみえるので、農作業の途中でふたりの少年がしばらく休息をとっている情景なのかも知れない。電柱は、これが路上近くであることを示している。

《草上〉あたりからはじまる「形」の抽象化は、よりいっそう進み、青系や朱を主調にした色調から茶系へと色調の変化がみられるのも、このころからの作品の特徴となるが、それ以上の新しい変化は、対象を文節化(分割する ・ パートに分ける)することで画面に一層の平面化が進んでいることである。これは戦前におけるキュビスムヘの関心が復活した様子をうかがわせる。

香月がキュビスム研究へと再びひかれていった理由は、さきほどあげたメモ書きからみれば、「平面を平面として活かす」ことに関係がありそうであり、また1952年12月ころのものと思われる次のようなスケッチ帖のメモと併せて考えれば、それが絵画表現におけるリアリズムの問題に関係していたらしいことが想像できる。次のような書き付けである。「実在感とは、そこに生命を待ったものがあると言うことだ。在るように見えると言うことではない、重量感と言うことは作者の人間重量のことである。デッサンとは作者の教養のことだ」

このあたりを要約すれば次のようになるだろうか。 そもそも「平面に立体を描く」営みとは、所詮は「在るように見える」みせかけの現実を描くにすぎない。こう意識したとき生まれるのは、「あるが儘を書く」ようにみせて実は「あるが儘」ではない(ルネサンス以後の)イリュージョニズム絵画なるもの、言いかえれば、これまで自明としてきた「仮象としてのパースペクティプをもつ西洋絵画的空間」を前提にした彼の絵画制作の方法そのものへの疑惑である。このあたりに当時、彼が直面していた迷いの核心があったように想像される。この転機を促したのは、シベリア体験の絵画化という問題ではなかっただろうか。

復員後さっそく着手された「大陸」モチーフの絵画化が、1948年の《埋葬≫あたりを最後に中断したことはすでに述べた。その際、大陸で構想をねった「絵」の記憶をほり起こして「再制作的」なやり方で制作する方法そのものに行き詰まったことを中断の理由としてあげたが、これにはふたつの側面がある。

ひとつは様式である。シベリア抑留中も彼は絵を構想する際、中期の抒情的様式でイメージを練り上げただろう。中断のきっかけとなったと考えられる〈埋葬〉も、当然なことに様式は叙情的中期様式で描かれた。亡き戦友を悼み、鎮魂する思いから、できるだけ暖かい色を使いたかったと書いているが、実際そう想って描いてみた絵はその背景をなすシベリアでの現実と大きくかけ離れていた。その齟齬感に中断の原因があつたと考えられるのが理由の第1点である。

もうひとつは、大陸時代に構想したか、あるいは実際に制作した過去の「絵」の記憶を思い出して描いても、それは過去(従軍・抑留時代)の「制作活動」の絵画化ではあれ、実際の従軍とシベリア抑留体験の絵画化ではない。そのように自覚したのではないかと考えられるのが理由の第2点である。

こうした自覚を契機として「画家」だった自分の「制作活動」の記憶ではなく、その基層にまだ意味づけされることなく内在する「兵」としての、シベリア捕虜」としての「生活史」の記憶を蘇らせることを彼は選んだのではないか。その蘇った記憶の心象を表現するための様式が「実在感」のある絵の模索だったのでないか。そのように考えられるのである。

では、「生命をもったもの」が「在るように見える」絵ではなく、「そこに生命をもったもの」がある絵はどうすれば得られるのか(傍点安井)。その解決の糸口を「平面を平面として生かす」方法に求めて模索していた状記が想像されるのである。それはそれまでの方法より「余程困難」だった。

一体にこのころの香月は絵画のリアリズムの問題に関わる言葉を多く残している。それらのメモや文章は、自分のそれまでの絵を解体し、その頃点にまで立ち戻って絵を組み立て直す作業がはじまったことを示唆するものであり、戦後の香月が自己の絵画をどのような思索から立ち上げていったかを示唆するものだろう。またその際、戦前と同様に、ここでもキュビスム研究が解決のための拠りどころとなっていることは注目される。

結局、彼はこの「平面化」の方向で独自な様式を確立することになるが、それをみるまえに香月のなかで「在るように見える」絵がどのように実在感」のある絵に向かって変化していったか、その途上での試みをしめす作例のひとつをみておきたい。1954年の《牡牛≫である。

この絵で描かれているのは、1頭の黒牛である。一見して分かるのはその牛くらいだが、よくみると画面の下部には敷石がみえ、牛の足はその敷石からほぼ半分くらいのところまで濃く描かれている。これはその部分が水面下にあることを示している。つまり、牛は水につかっているのである。日の光の反射する水面は水底を映さず表面だけが白く光り、逆に、かげった部分からは透明な水底がみえる。こうした情景は日射しのつよい初夏から夏にかけての農村ではどこでも見かけられた情景だった。おそらく彼は散歩の途中かでこんな情景を目にして、水底が日の光の加減でさまざまな模様をつくる面白さを絵にしてみる気になったのかも知れない。水底にはもうひとつの影が敷石に落ちているが、これは画面には描かれていないもう1頭の牛の存在を暗示する。

ところで、水を描いた作品では戦中期最後の作品になった<波紋>があるが、≪波紋》と《牡牛≫では決定的な変化がみられる。前者では水槽に張られた「水」をその透明感を活かしていかにも「水」であるかのように描くのに対して、後者では石垣でできた午の水飲み場の、水底に映る陰影や光線の屈折を利用しながら「水」そのものを表現しようとする工夫の跡がみられる。要するにルネッサンスいらいのイリュージョニズム(錯視)に基づく表現に頼らず、モチーフの物質感やその周辺の光、空気などを活かした造形処理で絵のリアリティを追求している様子がうかがえるのである。

では、こうした方向性に基づいて絵はどのように展開していったか。

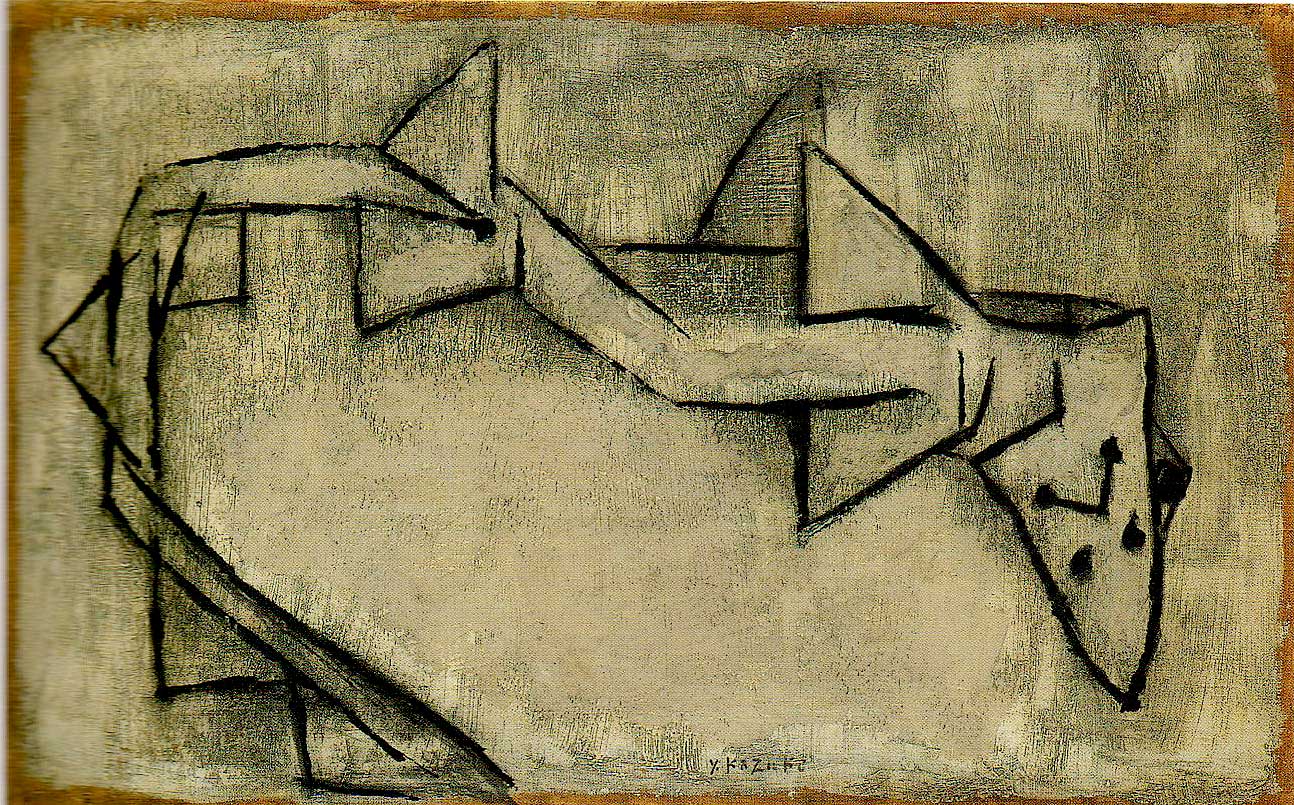

まず平面化の試みからみていくと、先にあげたメモから、1951年ではまだ「余程困難」だったこの試みは、彼自身の意識では、53年の《ペンキ職人≫から軌道にのったものと見える。それを示唆するのは、この作品を第l作としてそれまで使われていた「yk」サインが「y・kazuki」に変化していることである(y.kazukiは、それ以降は没年までつづく)。サインの変更は、彼が作品制作におけるひとつの方向性について確信をつかんだことを示唆する。またそれまで描かれてきた少年が、ここでは青年に変化していることも新たな展開を示すものとして注目される。こうした変化に反映されるように、この作品はそれまでの様式からの脱皮の第1歩をしるすものだったと理解していい。

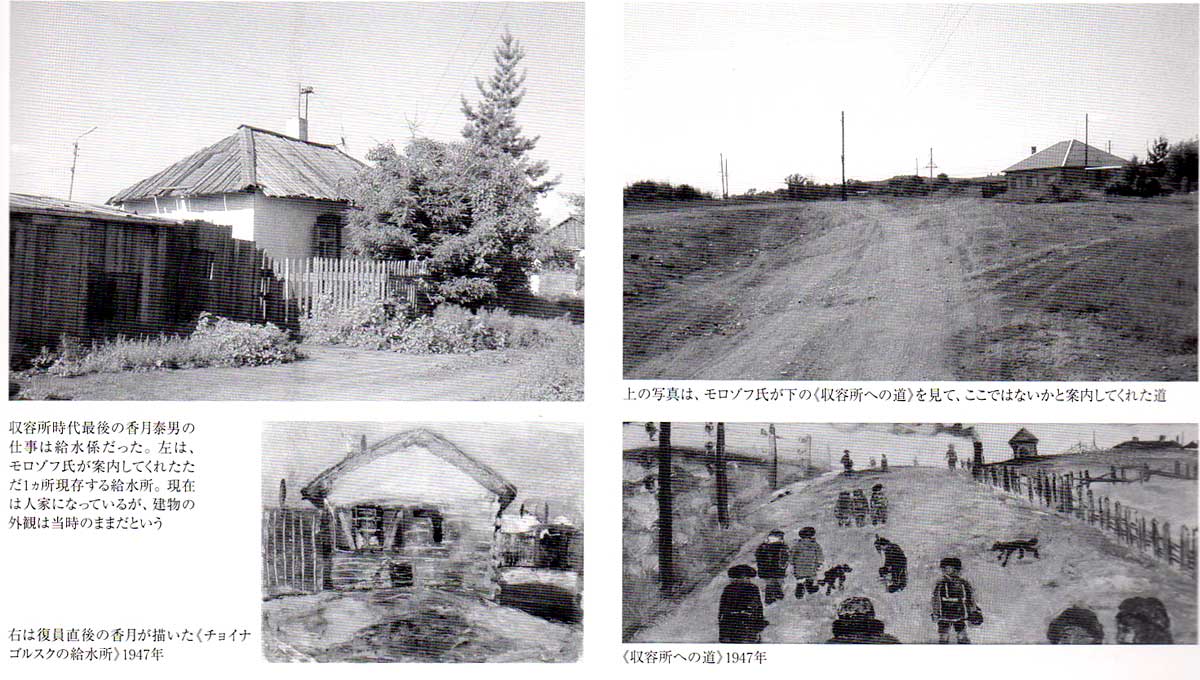

それはまた同時に《埋葬》いらい絶えていた「大陸」モチーフの再開を示すものでもあった。当時の新聞によると《ペンキ職人≫はチェルノゴルスタ時代の石灰塗り作業を思い出して描いた絵であり、またその翌年の《鳩と青年≫は、「戦争への憎悪による『平和への願望』」がモチーフだったことが分かるからである。

ただ、このころの制作には「平面を平面として生かす」方向が、転機以前とは逆な意味で内容と形式との齟齬を生みだし、戦争体験の絵画化を試みながらもまだ確信のいくイメージ、すなわち、その内容を満たす確信のいくイメージをつかみかねている様子がうかがえる。

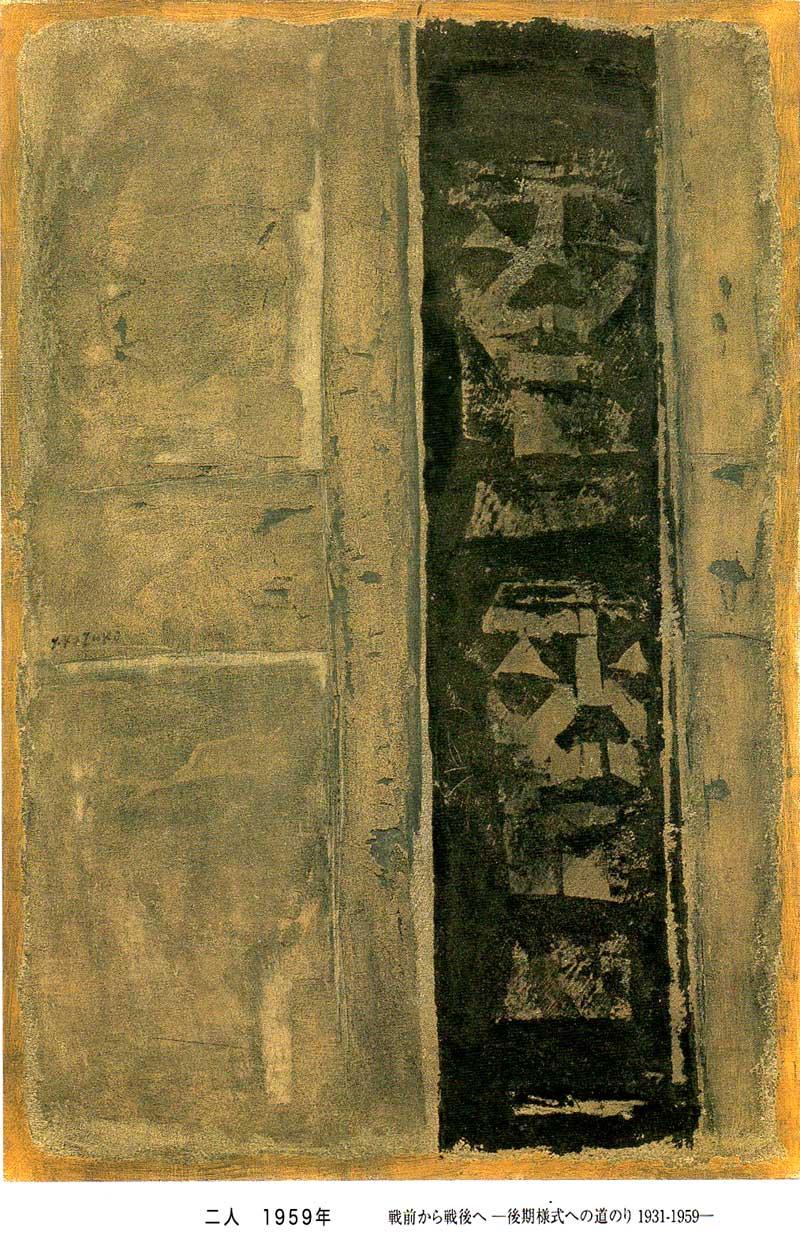

しかし、それも1958年の《告別≫、《奇術≫をへて翌年の《北へ西へ≫においてパターン化したフォルムへと変容をとげ、後期様式の重要な要素に転化していくのである。

しかも、《北へ西へ≫は、香月自身が書いているように、はじめて彼自身の「顔」の表現を確立した点でも画期的な出来事だった。この中間表情を呈するパターン化された顔は、以後、すべてのシベリア作品に見られるようになる。この作品に加え同じ59年に制作された《1945》、≪ダモイ≫の3点をもって後期様式はほぼ確立したといっていい。

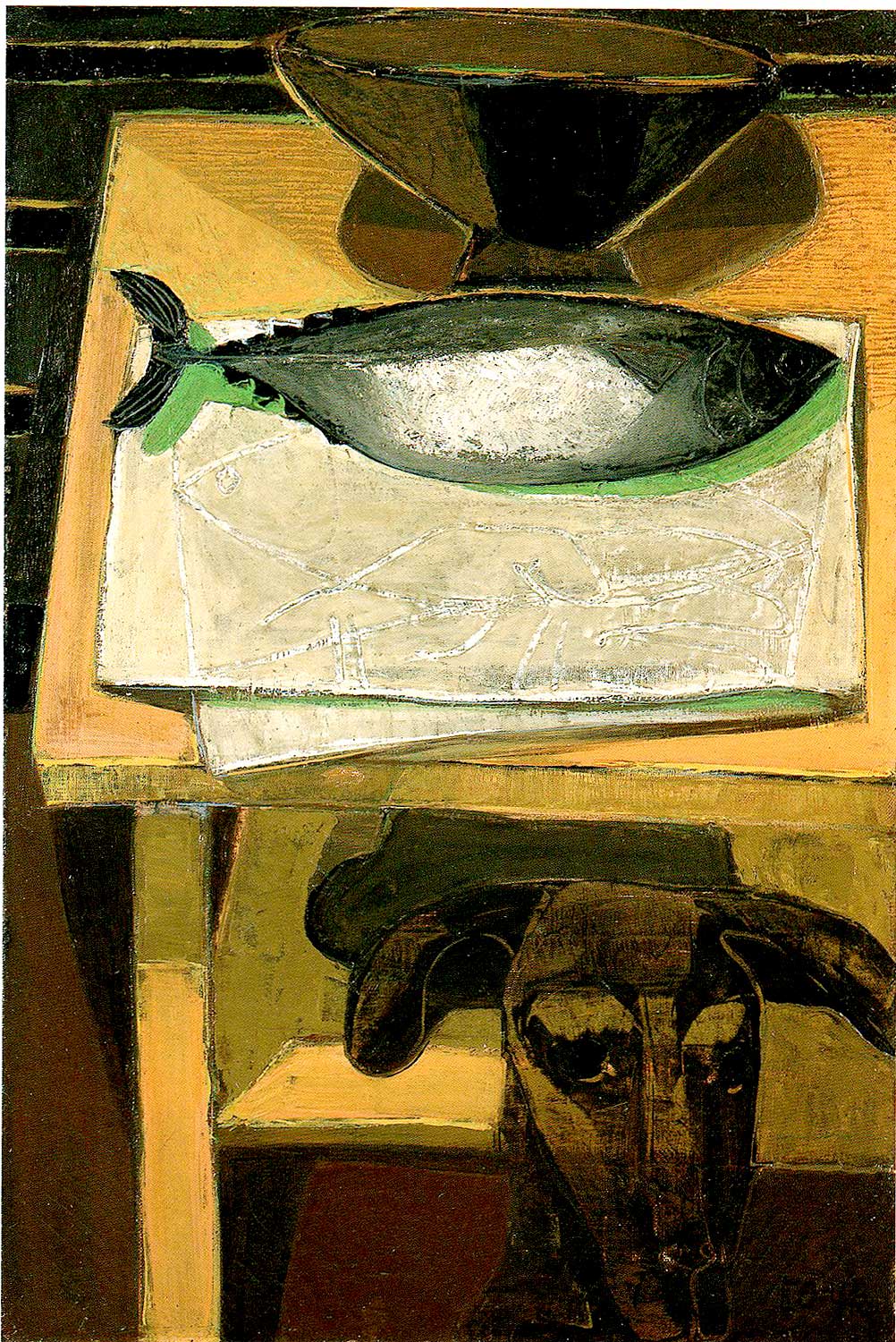

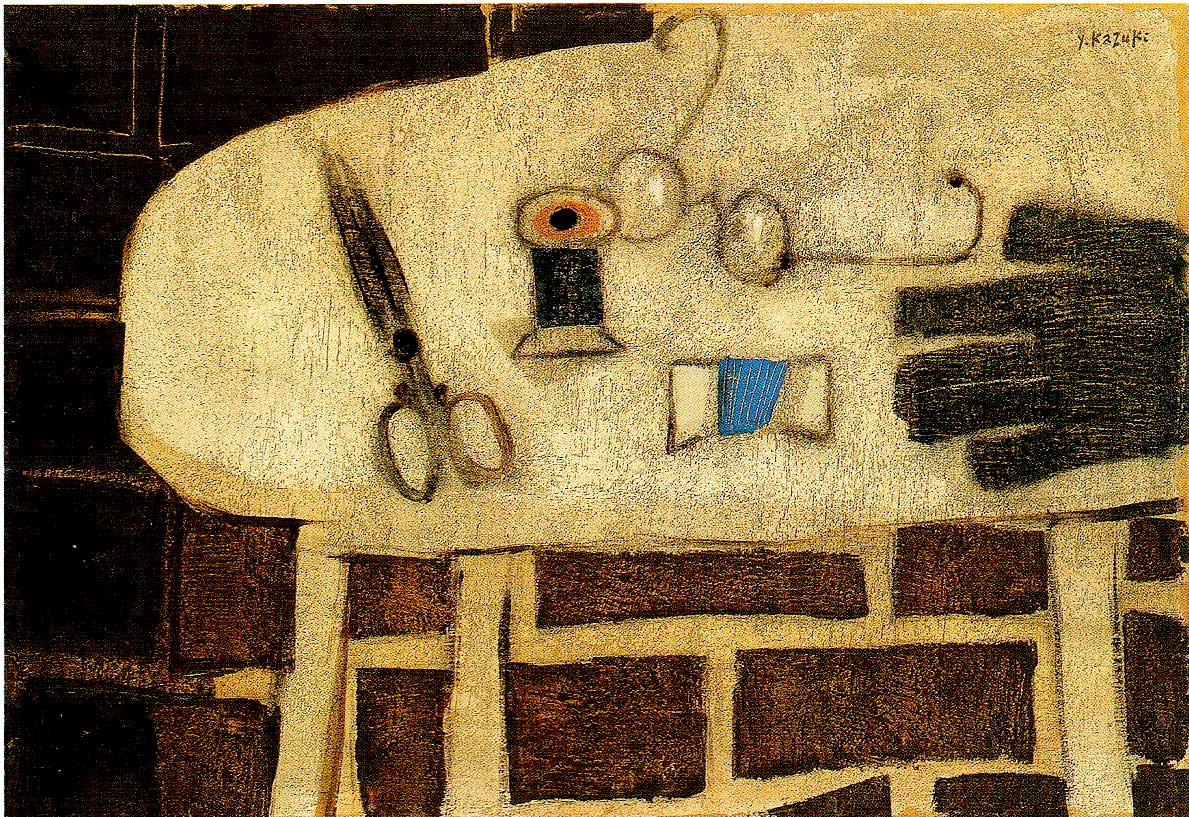

また、マチエールにも変化が現れる。油絵具に混ぜたものを試みるようになるのである。彼がこうした試みに着手したのは1950年代初期である。53年に「私がいま使っているのは油はターレンス、絵具はニュートン(イギリス)かルフラン(フランス)画布はニュートン(イギリス)で、この他に雲母、岩絵具、金泥、木炭などそのときどきの作画上の都合で使っています。それからブラックのように絵具に砂をまぜて使うのはきらい、ガサガサするから雲母を入れますよ。…」とあるのが、当時の制作事情を語っている)。ちなみに《仕事場の隅≫には砂が使われ、ブラックの複製が画中画として描かれている。また《鱶(ふか・大形のサメ)≫も砂を使っている。ブラックへの関心が普通以上のものだったことを物語るものだろう。

結局、こうした試みから木炭と方解末(岩胡粉)がのこり、マチエール研究はしだいに独自な絵肌をもつ黒へと集中していく。そして、日本画の材料である方解石の結晶粉末を絵具に混ぜて下地をつくり、その上に木炭粉の黒でモチーフを描いていく方法が生まれる。そのマチエールを大作での表現で確立したのが1958年ごろである。「…僕の今のテクニックは昨年の夏ごろから偶然に発見したやつですわ。木炭はカシとかナラなんか普通に火ばちで使っているやつでね、それを画面の上に押しつけて行くために修正がきかない、だから構図を決定するのに時間がかかる」。

画面に数字などの文字がみられるようになるのも新しい試みとして注目される。数字の書き込みはすでに1952年(昭和27)の≪仕事場≫に初出し、その後《ペンキ職人≫、≪曳船≫(1964年)、《机の上≫などにつづいているが、この時期の使用例については、すべては制作年を表示する数字である。しかし、この試みは、のちのシベリア作品では出来事の時間や場所をしめす記号へと展開し、体験のふかさ、切実さを伝える象徴記号として重要な絵画的要素になっていく。

いずれもキュビスムヘの接近からはじまったと思われる試みだが、後期様式のみえざる骨格へと質的に変容をとげていることが分かる。

この間に、「仮象としてのパースペクティブを持った西洋的絵画空間」は、ほとんど彼の画面から消え、代わって「人物であれ静物であれ、何もない空間や壁や背景であれ、すべてが等質の色面として扱われている。…そこに描かれたすべてのものに空間的、質的な差はなく、等質の面の並列もしくは重なりとして描かれた画面が得られている。すなわち、<石と壷》(1940年)で香月が語った「西洋」を意識し、「西洋」的表現によらない表現をもとめる志向性は、こうした独特の表現様式となってlつの到達点に達しているのである。次にみる後期様式である。

ところで、以上は大作に現われる変化をたどったものだが、この間で興味深いのは、こうした変化は実は50号以下の作品ではもっと早くからはじまっていることである。たとえば後期様式のマチエールは1956年の 《火箸≫、《蛸牛(カタツムリ)≫(100)ではすでにほぼ完成していることが分かる。

これが50号の大作で現れるのは58年の《告別≫、《奇術≫とする。小品での試行の成果が大作に移されるというやり方で制作が進められたためだろう。その試行の主なモチーフとなったのが、1950年ころにはじまる台所モチーフ(88〜)である。

台所モチーフについて福島慶子は次のように回想している。「…シベリヤから帰ってすぐに画面が黒くなったわけではなく、かなり長い間、台所道具をたくさんかいていた。肉挽き、包丁、野菜篭の中に野菜のころがっている所、コーヒー挽き、そういったものを非常に熱心にかいていた。何か興味をひくものがあると、それをトコトンまで追求していく人であった。それで私は、『あなたは動物屋かと思っていたら、今度は台所の仕入れ屋にかわったの?』と笑ったものである。…」。

文中に『あなたは動物屋かと思っていたら』とあるのは、戦前戦後にかけて香月が猫、犬、牛など身近な動物を好んで描いていたのを揶揄(やゆ・冗談を言ったりいたずらをしたりして,相手を困らせたり,怒らせたりして楽しむ)してそう呼んだのだろう。

また福島栄太郎は書いている。「香月君は、片田舎の慎しやかな生活にぢっと腰を据え、生活の中に詩を感じて制作してゐる。台所用具や食べ物が、しばしば画材になってゐる。厨房の詩人と云はれる所以である。生活の中に画材を求めるから、当然にその芸術は、日本的民族的である。しかも田舎生活にも関はらず、東京に居る者より遥かに国際的の空気を吸い、近代のエスプリ(精神、知性、才気)を捕えてゐる。約二十年程前、日本で初めてキュービズムの本質を悟ったのも彼であつた。キュービズムを骨子として、彼の画境は時代と共に移って来た。」

■ Ⅳ 後期 渡欧復しばらくから没年まで

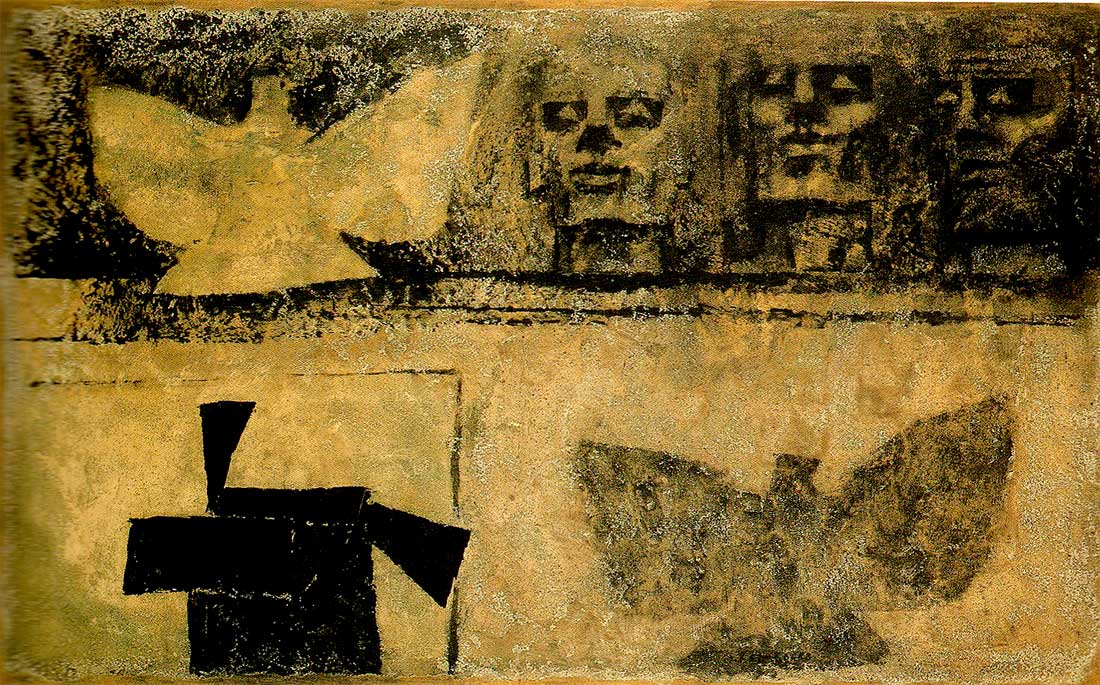

香月芸術の集大成ともいえる後期様式は1959年(昭和34)あたりからはじまっている。過渡期をへて彼が創始した様式は、方解末と木炭粉によるマチエール、黒と黄土色によるモノクロームに近い色彩、厳格な造形処理、カンヴァス周縁部の余白といったすべての造形要素に他礼をみない独自さが認められる。こうした後期様式の確立をきっかけにしてシベリア連作は加速度的な展開をみせていくのである。

もとめていた様式を得て、シベリア制作に確信をもった香月は、残された人生をシリーズの完成に専念するべく、その翌年には大津高校を退職。以後、亡くなるまでシベリアを描き続けた。またその一方で郷里の自然や生活を描いた。このように生涯の最後の15年間の画業は、大きく分類してシベリア連作と身辺モチーフのふたつのテーマに収斂していく。それを彼は、「制作のほとんどのモチーフを追憶の中(=シベリア回想と、家から二、三分の距離より望見されるもの(=身辺モチーフ)にしか求めていない。」といった言葉で語っている。

60年代に入ってモチーフが二極化していった背景には、シベリア連作で衰争の悲惨さを描きながら郷里を表現することで平和であることの喜びを描きあげるというテーマ性の自覚がより明確になってきたことがあったと考えられる。

ところで、香月が最終的に到達した後期様式では、画面は基本的には3つの絵具の層からなっている。第一層めは、イエローオーカーを薄く塗った下地である。ついで周辺に「余白」を残しながらその上に日本画の画材である方解末をまぜたイエローオーカーを塗り重ねる。これが第二層。そして第三層はモチーフを描く部分で、これには木炭の粉を油で練りあげた黒の絵具をペインティングナイフでこすりつけるようなやり方で造形していったとも、あるいはあらかじめモチーフを黒の油絵具で造形し、その上に木炭粉を置いていったとも言われているが、関係者の証言は一致しない。この木炭粉の使用については、先の引用に「木炭・・を画面の上に押しつけて行く」という発言もあることから、当初はさまざまなやり方を試みたことが想像される。したがって上記のいずれも真実だろうが、のちになると絵具の上に炭の粉末をふるいおとした後、ペインティングナイフで塗り広げる方法に落ち着いたようである。いずれにしても、黒を主体にしたモノクロームに近い色調と油絵具のテリを消したマチエール(絵肌)が特徴である。このマチエールによる様式は、その枠内では多少の変化がみられるものの基本的には亡くなる1974年まで続いた

一方、表現方法についてはシベリア・シリーズと身辺モチーフでは表現が異なる。シベリア連作で最も特徴的なのは、群像、単独の人物像のいずれにも共通する一種パターン化された表現である。たとえば顔は、説明的な要素をできるだけ削りとり、象徴化、抽象化され、脱個性化、いってしまえば一種の中間表情をみせるようになる(たとえば、作品「北へ西へ」)。

では、こうした様式を通して彼は何を求めていたのだろうか。これまでの繰り返しになるが、それは以下のことばに要約されるようなものだったと思われる。

「東洋画と西洋画のちがいの一つは、余白にあると思う。東洋画に独特の余白の存在は、カッチリ描きこまれた西洋画のバックとちがって、なんとも融通無碍(考え方や行動にとらわれるところがなく、自由であること)なものである。西洋画のバックには一つの解釈しかないが、東洋画の余白は見る人次第で、どうにでもなる」

香月泰男の絵画が論じられるたびに必ず引用されてきた言葉だが、この言葉を念頭において彼の絵を初期からみていけば確かにその全体をこの間題意識が通底していることが理解される。

(山口県立美術館学芸専門監)

(山口県立美術館学芸専門監)

-640x795.jpg)