■正倉院美術館

■正倉院美術館

▶️正倉院と正倉院宝物

奈良市の東、若草山の麓に、聖武天皇の発願により752年に開眼した東大寺大仏(毘盧舎那仏・びるしゃなぶつ)は、その後、二度も被災するが、人々の協カを得て再建され、同じところに鎮座している。奈良の人々が親しみを込めてよぶ大仏さんの西北300mのところには、同じ頃に東大寺の倉として建造された正倉院正倉がある。

かつて正倉は大事な品物を収納する倉を意味し、大寺院や中央・地方の官庁にも置かれ、その一郭を正倉院とよんでいた。しかし、やがて各地の正倉は次第に姿を消し、正倉あるいは正倉院は東大寺の倉、あるいはその一郭のみを指す固有名詞となった。

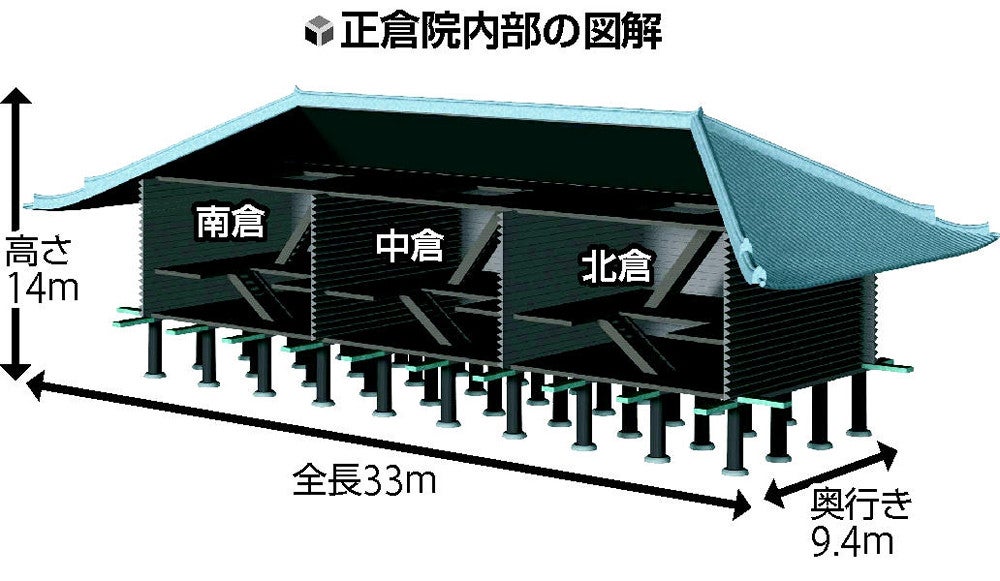

正倉院正倉は南北33m、東西9.4m、総高14m(床下2.7m)の総檜造で、建立されてから1250余年を経ている。

南北に細長い宝庫は、北から北倉、中倉、南倉の三室に分かれ、出入り口は各倉とも東に面した一カ所のみで、各倉は独立しており往来できない。屋根は創建時から瓦葺きで、南北二つの倉は、一辺30㎝の槍の三角材を組み合わせて積み上げた校倉造、中倉は幅30㎝の枚を上から順次落とし込んで積み重ねた坂道で、ともに釘を使っていない。

正倉に近づいてみると、校木や板木はささくれ、1250年の星霜を経たと実感できるが、宝庫の内側の木は、つい先ほど削ったかと錯覚するほど、経年変化を感じさせない。三倉の内部はともに上下二層に分かれ、各倉ともに天井裏に通じる大きな梯子がかかっている。踏み込みの狭い奈良時代からのものである。

この倉庫が注目されるのは、世界最大最古の木造倉庫であるだけでなく、その倉の収蔵物が、世界の宝物というにふさわしいためである。

▶︎正倉院宝物のはじまリ

正倉院の三倉には奈良時代以束の宝物をおよそ9000点収納している。

正倉院宝物の原点ともなったのが、天平勝宝八歳(756)5月2日に56歳で崩御した聖武夫皇の遺愛の品々と光明皇后にゆかりの品々が東大寺に献納されたことである。最初の献納は同年6月21日。この時を含め、都合5度にわたり、献納の趣旨や品目を書き上げた献物帳とともに宝物が北倉に納められた。五通の文書は「東大寺献物帳」とよばれ、それぞれに通称がある。

①『国家珍宝帳』・・・天平勝宝八歳六月l日に献納された聖武天皇にゆかりの宝物大官数十点の献物帳。そのうち約四分の一が現存する。

②『種々薬帳』・・・①と同日、光明皇后にゆかりの薬物60種を献納した目録。献物帳所載の薬物は40種残る。献物帳外の薬物も20種が伝わる。

③『虜風花髭等帳』・・・①②と同年7月26日に、聖武夫皇ゆかりの屏風や花柄の毛氈(もうせん)などを献納したときの献物帳。屏風は現存しない。花氈は60枚献納された。現在は北倉に枚、中倉に六枚の花藍が伝わるが、献物帳記載のものとする説には異論がある。ほかに献物帳記載の宝物として、繍線鞋(ぬいせんがい)が八南中四両、銀薫炉などが伝わる。

毛氈・・・断熱性、保温性、クッション 性に優れ、茶道の茶席や寺院の廊下などに和風カーペットとして広く使用されています。また、赤い色の毛氈は緋毛氈(ひもうせん)とも言います。尚、正倉院には奈良時代に唐から輸入された日本最古の模様入りの花氈(かせん)が伝えられています。普段使いのカーペットではありませんが、古くから日本で使用され、現在もその機能性から歴史性のある場所で見ることができます。

④『大小王真跡帳』・・・二年後の天平宝字(ほうじ)2年6月1日、聖武天皇愛玩の書を献納したときの献物帳。献納品は現存しない。

⑤『藤原公真跡(しんせき)屏風帳』・・・④と同年10月1日、光明皇后の父、藤原不比等の真 跡を献納したときの献物帳。献納品は現存しない。

▶️北倉・中倉・南倉の特色

北倉に納められたものは、聖武天皇の手許に集められた当時の超1級品で、ペルシアやインドからシルクロードを経て伝わったもの、あるいは中国や朝鮮で作られたものなど、海を渡って日本に伝わったものがある。また、このほかにも、献上時期は明確でないが、天皇や皇后が生前に使っていたものが北倉に納められている。

中倉には、東大寺大仏の開眼会(かいげんえ)をはじめ、東大寺で挙行された諸儀式用品、聖武天皇の崩御当日・葬送・七七忌・1周忌に用いられた法要関係品、さらに東大寺の子院に伝来の什器類などが納められている。

天皇直筆の封紙によって封印された勅封の倉。現在は、西宝庫内の各室の入口が勅封となっている。

中倉には、東大寺造営の宮司に関係する文具や写経疎開係文書、東大寺の造営に関係する文書が納められている。また、東大寺の儀式関係用品の1部、由緒がはっきりしないが、大量の武器武具も納められている。

北倉の宝物は奈良時代中期、つまり八世紀頃のもので、南倉や中倉の品々も、ほとんどは奈良時代中期のものである。

▶︎宝物を守るしくみと人々

三倉の宝物の重要性は、宝物献納時から深く認識されており、各倉の扉の開閉は厳しく管理されていた。北倉の宝物を拝見・利用する場合には天皇の許可を必要とし、鎌倉時代未ごろには、勅封といって、天皇が自署された封を宝庫の扉の錠に取りつけるようになった。

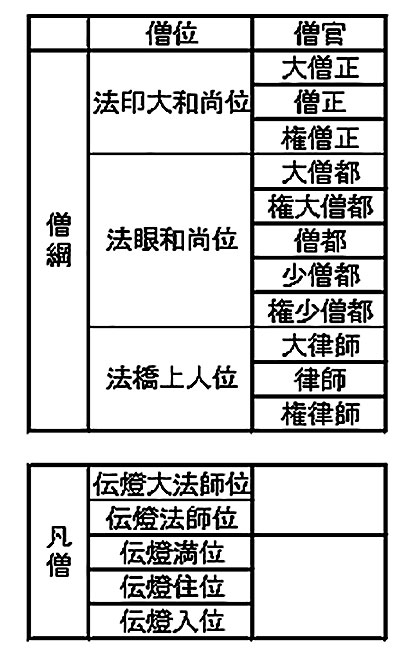

南倉は奈良時代以来、僧侶の管理機関である僧綱(そうごう)や東大寺三綱(さんごう)の管理下にあり、僧綱の封が施されていた。中倉は当初は綱封であったが、平安時代末には北倉と同じ扱いになった。明治に入ると、正倉院は政府の管理下に置かれ、明治八年(1875)、南倉も勅封となった。

宝物を守るのに多くの人々の尽力があった。とくに名前は伝わらないが、鎌倉時代の建長6年(1254)、北倉に落雷があったとき、宝庫に飛び込み消火に当たった人がいた。今でも宝庫に残る焦げ跡を思い起こすだけでぞっとする。

辛堰(からびつ)の役割も見逃せない。いずれも被せ蓋(かぶせぶた)で、蓋を閉じると光も風も通さない密封状態になるが、辛櫃内の湿度は年間を通じて70%と一定している。これが宝物を安定的に伝えるために貢献していたのである。

▶︎現代の宝庫で続く管理と研究・修理

現在は正倉のすぐ南の東西に、それぞれ鉄筋コンクリート造りで空調の効いた東宝庫と西宝庫が建設され、正倉に収納されていた宝物はすべて、そこに移され保管されている。宝物の収納は昭和37年(1962)にできた西宝庫が中心で、庫内は北中南の三倉、それぞれ独立した上下二層の六室に分かれ、かつての正倉と同じ配置で収納され、六室の属それぞれに勅封が施されている。東宝庫には、染織品や未整理の宝物の1部、あるいは調査・修理を要する宝物などを1時保管している。明治27年(1894)に 皇室に献納された、東大寺尊勝院の経蔵「聖語蔵(しょうごぞう)」に納められていた経巻も東宝庫に収納されている。

宝物の中には、経年による破損、退色により、本束の姿を留めないものもある。江戸時代にすでに宝物の修理や模造が行われているが、明治27、28年頃に宮内省に設置の御物整理掛(ぎょぶつせいりがかり)において組織的に進められるようになった。近年では電子顕微鏡などを駆使して研究・修理を行い、各分野の人間国宝クラスの専門家による復元模造を行っている。

例年秋に奈良では正倉院展が開催される。期間限定の展示であるが、国の内外から多くの人々が訪れ、国際色豊かな文化を鑑賞し、奈良時代の人々の息吹を感じ取っている。宝物を将来に永く伝えていくことが、私たちの務めといえるだろう。

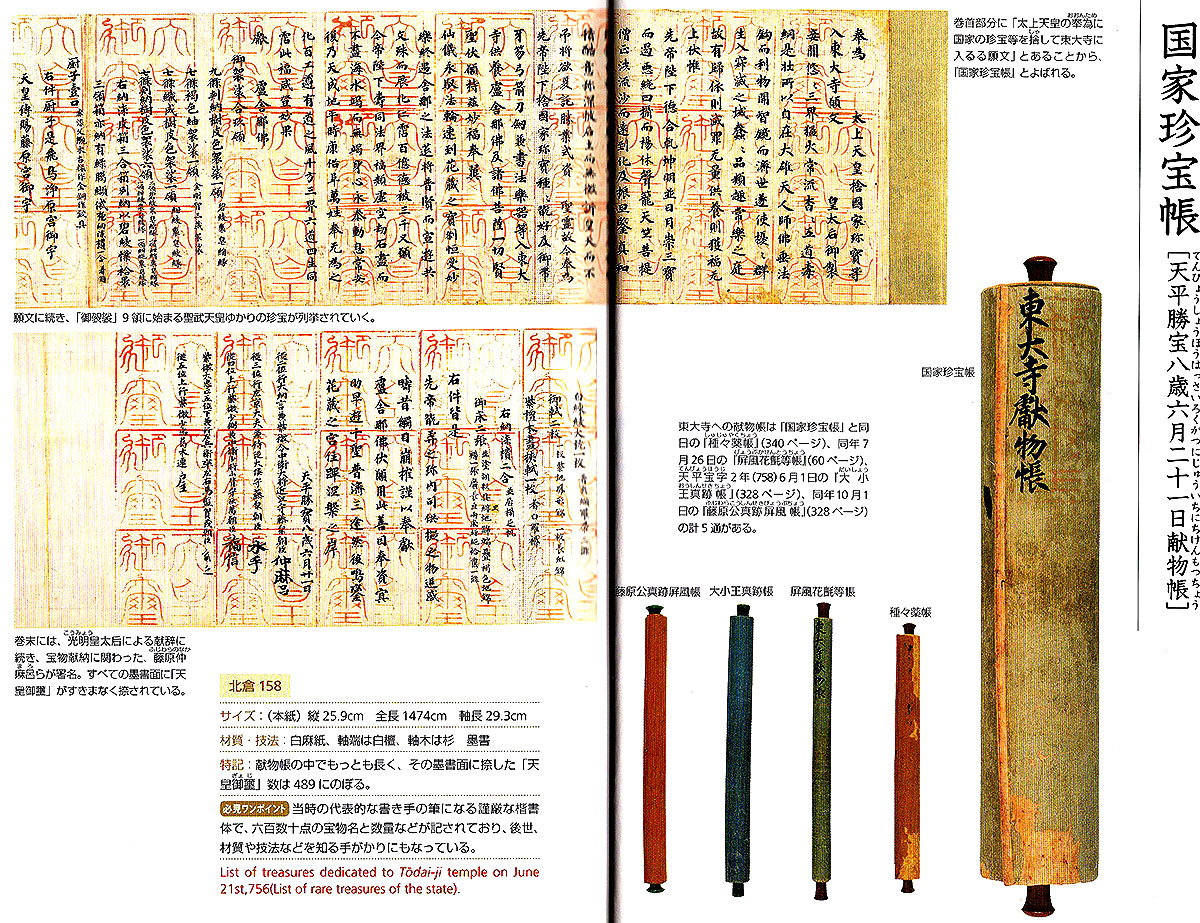

■国家珍宝帳 [天平勝宝8歳6月21日献物帳]

▶️正倉院宝物の献物帳の筆頭

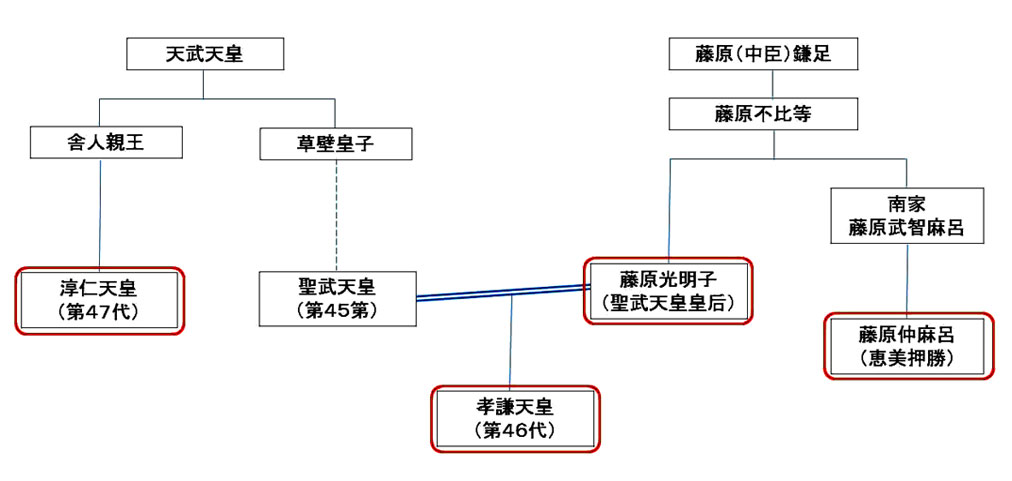

天平勝宝8歳(756)6月21日、聖武天皇の77忌に、光明皇太后が夫帝の追善供養として遺愛の品を東大寺大仏に献納したのが正倉院宝物の始まりである。その後も数度、光明皇太后は天皇にゆかりの品を献納しているが、今、正倉院はそれらの献納品の目録を記した献物帳を五通伝えている。その筆頭にあるのが七七忌の日付の入った献物帳で、冒頭に「太上天皇の奉為(おおんため)に国家の珍宝等を捨(しゃ)して東大寺に入るる願文 皇太后御製」とあることから『国家珍宝帳』とよばれている。

『国家珍宝帳』は巻物で、緑色の麻紙(まし)を褾紙(ひょうし・保護紙)とし、に墨書で「東大寺献物帳」とある。その文字の上に、「天皇御璽(ぎょじ)」の朱有印がひとつ捺されている。用紙は白麻紙(はくまし)というが、麻で作った紙というよりも上質の紙という意味で、中国・唐で作った紙のようだという。その上質紙を18張貼り継ぎ、1巻の長さは1474㎝、縦25.9㎝で、現存する献物帳の中では最長である。

冒頭には宝物献納の趣旨を述べた願文があり、ついで六百数十点の宝物を列挙する。宝物名の下には、数量・法量・形状などを記し、その後、ふたたび光明皇太后は宝物献納の趣旨を記し、最後に皇太后に奉事する宮司、紫微中台(しびちゅうだい)の長官藤原仲麻呂と同台の官人、天皇に仕える侍従らが署名している。献物帳の筆者は不明であるが、欧陽詢風(おうようじんぷう)の謹厳な楷書で、当代の代表的書き手の筆になるものと考えられる。文書全体に、縦に三段、横に163列、合わせて489顆(か)の「天皇御璽」を捺す。

『国家珍宝帳』に所載の宝物は六百数十点であるが、今そのすべてが伝わっているわけではない。しかし現存の宝物を見ると、聖武天皇着用の御袈裟をはじめ、仏具、装身具、武器武具、文房具、障壁具、楽器、蟄戯具など、その種類は多岐にわたっている。本帳に記載されている宝物名の中には、「斑貝鞊䪁御帯」のように、研究者でもl度には理解できないような厄介なものがあるが、「螺鈿紫檀琵琶」のように、「紫檀材をベースに、螺鈿で装飾した琵琶」のように材質・捜法などのわかるものが多く、正倉院宝物の材質・捜法等の多様性をうかがい知ることのできるものが多い。 (米田雄介)

■銀平脱合子(ぎんへいだつのごうす)/棊子(きし)

▶️円形容器の側面の力−ブは巻胎技法で製作

銀平脱合子は棊子(碁石)を入れる容器で、四種類の棊子と共に4口伝わる。『国家珍宝帳』に「銀平脱合子四合各納棊子」の記載があり、どちらも8世紀のものと考えられる。百済の義慈王が藤原鎌足に寄贈した赤漆文欟木御厨子(せきしつかんぼくのずし・現存せず)に納められていたもののひとつとされる。

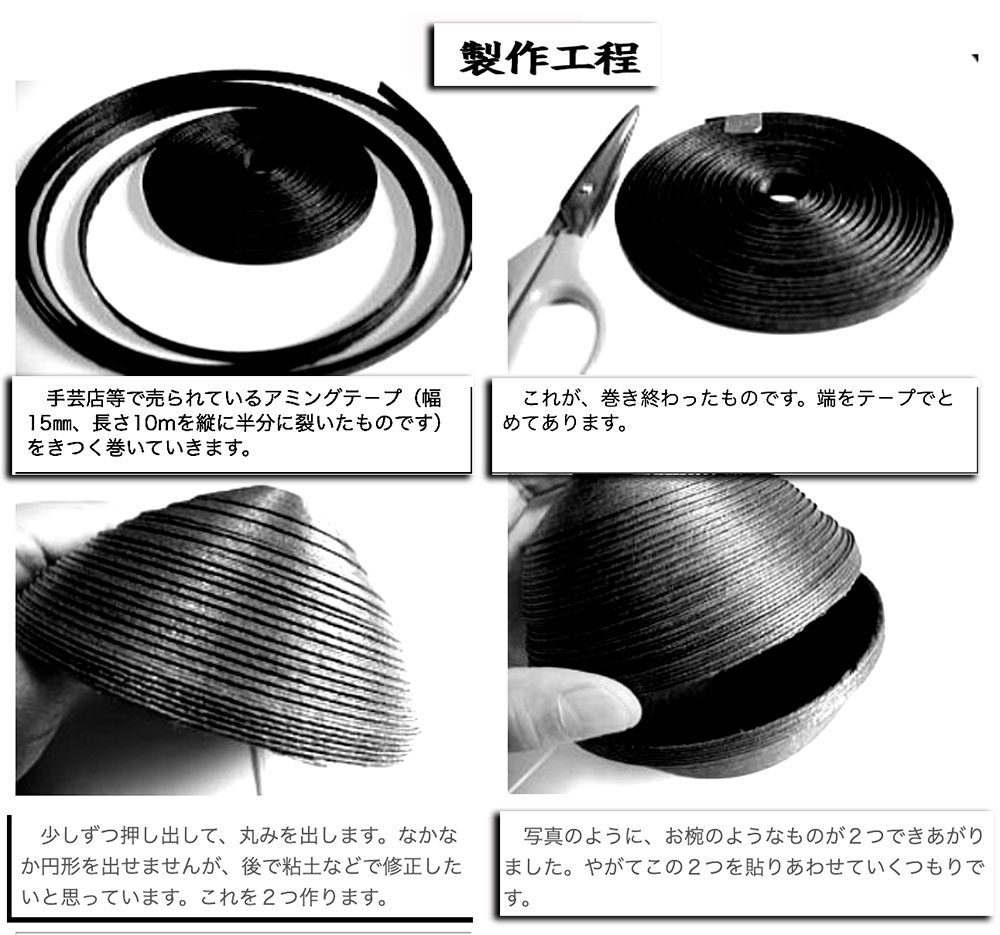

合子(ごうす)は田口とも木製黒漆塗、印寵喜連りの円形容器で、表面には銀平脱で文様が表されている。素地はすべて檜様の針葉樹であり、構造は曲物技法の1種である巻胎で作られている。いずれも、蓋天板および身底板を柾目取りした一枚枚で作り、側面および蓋天板・身底板に至る曲面部分は、薄くて幅の狭いテープ状にした材を巻き重ねて成形している。(動画・巻胎技法の作り方)

▶️銀平脱の技法で表したのはペルシア風の文様

文様を表すのに用いた平脱とは、中国盛唐期に全盛を極めた漆芸技法である。木地全面に布着せを施して下地を作り、その上に文様に切った金属の薄板を貼る。次に、文様上も含めて、全面に漆を塗る。その漆が乾固した後、最後に金属板の上に被る漆を除去して文様を露出させるもので、漆地の部分が光沢のある塗り立て仕上げとなるところに特徴がある。かつては平文と称される技法と同じと考えられていたが、平文は研ぎ出して文様を露出させ、漆地の部分が蝋色仕上げとなることから、技法的に異なるものと考えられる。

銀の薄板で表した文様は、いずれもぺルシア起源の構図である。4ロのうち3ロが、中央に樹葉をくわえた二羽の鳥を配しており、その周囲に連珠文を帯状に廻(めぐ)らせる。これらは、上面の文様が細部に至るまでまったく同じで、共通の下絵を用いたか、あるいは銀の薄板を何枚か重ねて裁断した可能性が考えられる。残る一口は、背中に宝珠を乗せた象を中央に置き、足元の山岳よりのびた草花がそれを囲むもので、これも周囲に連珠文を帯状に廻らせている。

この合子に使用されている銀の薄板はわずか0.1㎜に満たないほどの厚みで、文様の細部には蹴彫(けりぼり)が施されている。蹴彫線が強く凹んでいることから、銀の薄板を器胎に貼り付けた後に蹴彫を施したものと思われる。

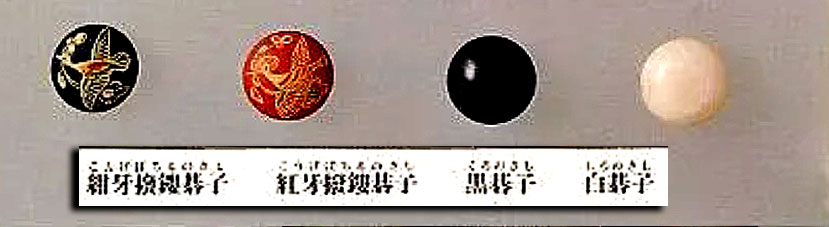

▶️色や素材の違う四種類の棊子

これらの合子(ごうす)に分納されていた棊子(きし)は、四種ある。そのうち紅と紺の棊子は象牙製で、一対のものと考えられる。それらは表面を染料で染めた後、撥(は)ね彫りで文様を表す撥鏤(ばちる)技法によって表裏に花喰鳥(はなくいどり)を表現する。また、もう一対は白と黒の石を加工したもので、前者は石英、後者は蛇紋岩である。黒石のみ両面の頂を平らに加エしてあるが、他はすべて両面を甲丸に仕上げている。

これらの棊子は、延暦12年(793)の曝涼使解(ばくりょうしのげ)に全部で600枚あったと記されている。現産、紅は132枚、紺は120枚、白は145枚、黒は119枚しか伝わっていない。『国家珍宝帳』には双六子(すごろくし)として白と黒の石のコマが記載されており、それらと混ざってしまった可能性がある。また、永享元年(1429)に足利義教(よしのり)が正倉院宝物を拝観した際、棊子黒2、紅1を拝領したという記録もあり、その他にもいくつか持ち出されたものがあるのかもしれない。

2対とも木画紫檀棊局に付属する碁石と考えられているが、そこで述べられているように撥鏤製のものにはほとんど摩滅が見られない。

(山片唯華子)

▶️予想外の軽さ、容量は約一升五合

漆胡瓶は黒漆塗りのぺルシア風水差し、あるいは葡萄酒などを入れたボトルに当たるものである。器体は760gと見た目よりは遠かに軽い。実際何も入っていない宝物はふわりと持ち上がる。

この宝物は、『国家珍宝帳』に「漆胡瓶一口 銀平脱花鳥形銀細連繋鳥頭蓋 愛三升半」と記されている。

「漆」は漆塗りのことをいい、「胡」は8世紀にはペルシア地方を指す語として用いられていた。「瓶」は水差しなどの入れ物をいう。『国家珍宝帳』の文章を直訳すれば「漆塗りのペルシア風の水差し1ロ、文様は銀平脱で花鳥文を表し、鳥の頭をかたどった蓋は銀の細い鎖につながり、容量は三升五合である」と、その全容が手に取るようにわかる。しかしここにいう三升五合は奈良時代の容量単位で計られたもので、現在の単位に換算すれば、約一升五合に当たる。かつてここに粟粒を入れて計測されたことがあったが、正にその升目に合致した。奈良時代の一升は現代の約4合3勺に相当するのである。

▶️銀平脱の技法で広々とした草原を表現した文様

この胡瓶は、唐の都長安からはるばるわが国にもたらされた品に違いない。それは、中国唐代のことを記した『資治通鑑(しじつがん)』、『新唐書(しんとうじょ)』、『安禄山事蹟』、『酉陽雑爼(ゆうようざっそ)』、『太真外伝(たいしんがいでん)』等の中に「平脱」の文字が散見されることから、この字句を冠した作品はすべて唐製であると考えてよいのではないかと思料している。そして、聖武天皇や光明皇后が幾度となく手を添えられたのかと思うと、限りないロマンにひたれる。

器体の全面に広々とした草原を表し、そこには鹿や羊が選び、蝶や小鳥が舞っている。取っ手と台の立ち上がりの側面とリング部には幾何学的な花菱文を巡らしている。

薄い銀板を文様に切り透かし、漆地に塗り込め、文様の上の漆塗膜を卦ぎ取ったこの装飾披法を、当時「平脱」とよんだことは、前述の『国家珍宝帳』の注記とともに、無事に伝えられてきた現宝物の観察結果からも知ることができたのである。

▶️胎は薄い板を巻き上げて作られている

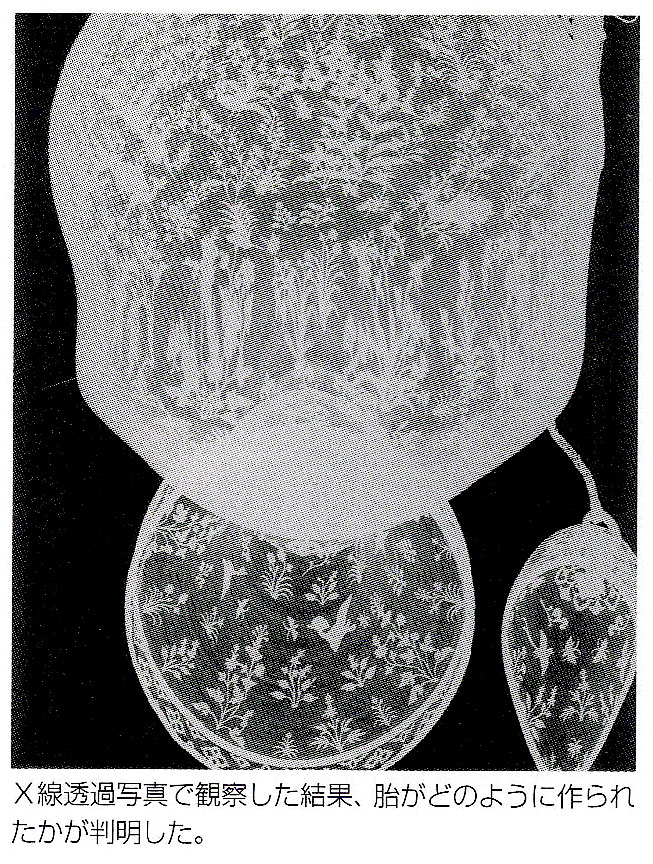

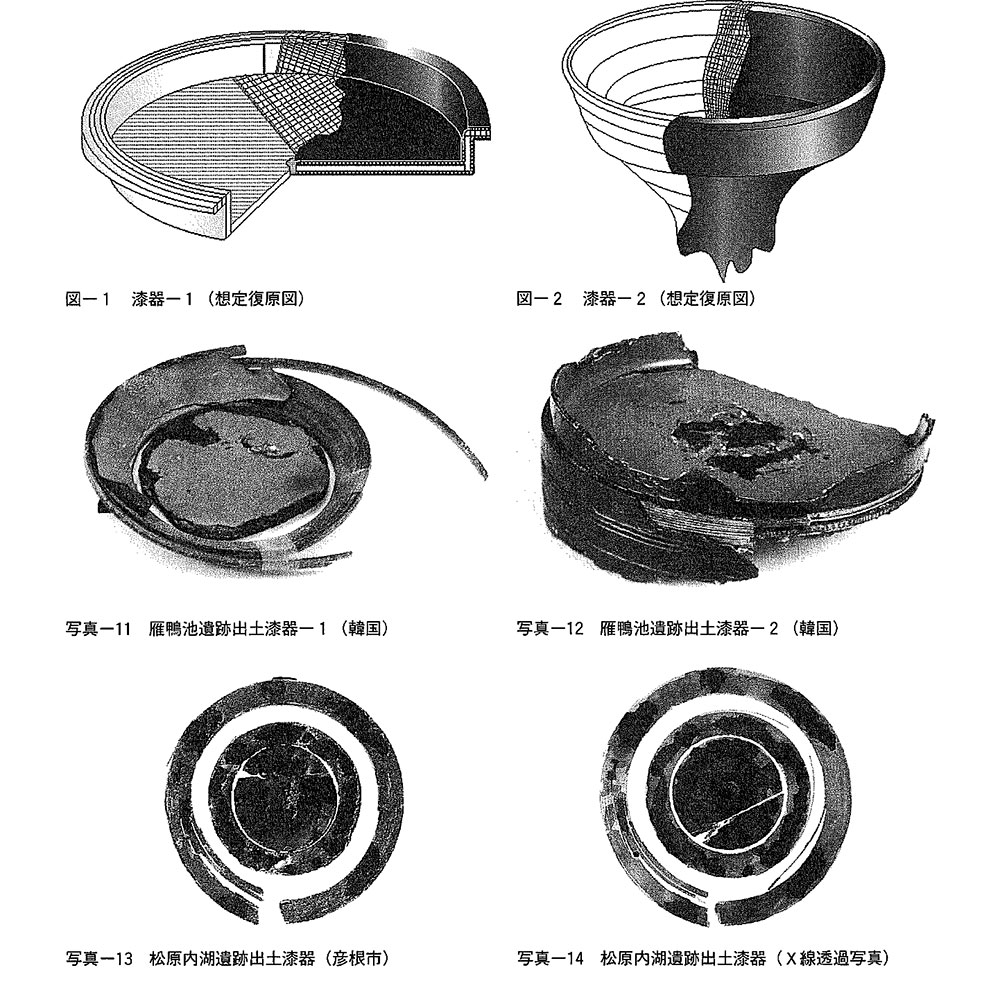

以前、この容器の胎は藍胎(漆を塗った素地が竹籠)であるといわれていたが、X線透過写真観察の結果、幅の狭い薄板を、巻き上げか輪積みによって成形された、いわゆる「巻胎」であることが判明した。その後の調査により、正倉院の宝物中に、この技法による漆工品の類品が合わせて11点あることがわかった。

その1、2を紹介すれば、聖武天皇の愛玩の品、銀平脱合子(ぎんへいだつのごうす・碁石の容器、碁笥・ごけ)や、冠の容器である、漆冠笥(かんむりばこ)などがあげられる。その多くは、円形の合子類で蓋や身の曲面部をこの巻胎技法を応用して成形している。

X線透過写真(上右図)で観察した結果、胎がどのように作られたかが判明した。正倉院以外には、やはり同時代の作であろうと思われるものが国内で二点、国外でも数点確認されている。現在のところ8世紀以前のものには作例がない。

巻胎は、9世紀以降の中国には漆器素地としておびただしい遺物を見、また、タイのチェンマイ辺りでは現在も盛んに作られる漆器の素地に見ることができるが、わが国には奈良時代以降の伝承はない。

しかし、これとは別系統の工芸品に、ブナコ細工というものがある。昭和31年、弘前市にある青森県工業試験場創案という。ブナ材をテープ状に加工し、中心部よリコイル巻き加工されるもので、タイなどで製作されているように周縁部より中心部に向けて巻き上げるのとは逆向きの巻き上げ加工法である。

その発生時期、おかれた環境、時間、伝統などそれぞれに異なるが、おおまかに見て、素地作成の発想はまったく軌を一にするというのも不思議なことである。そして、正倉院に伝わる漆胡瓶はその中でも歴史的にもっとも古く、由緒正しい作例である。

.jpg)