■イッテンの教授法

■イッテンの教授法

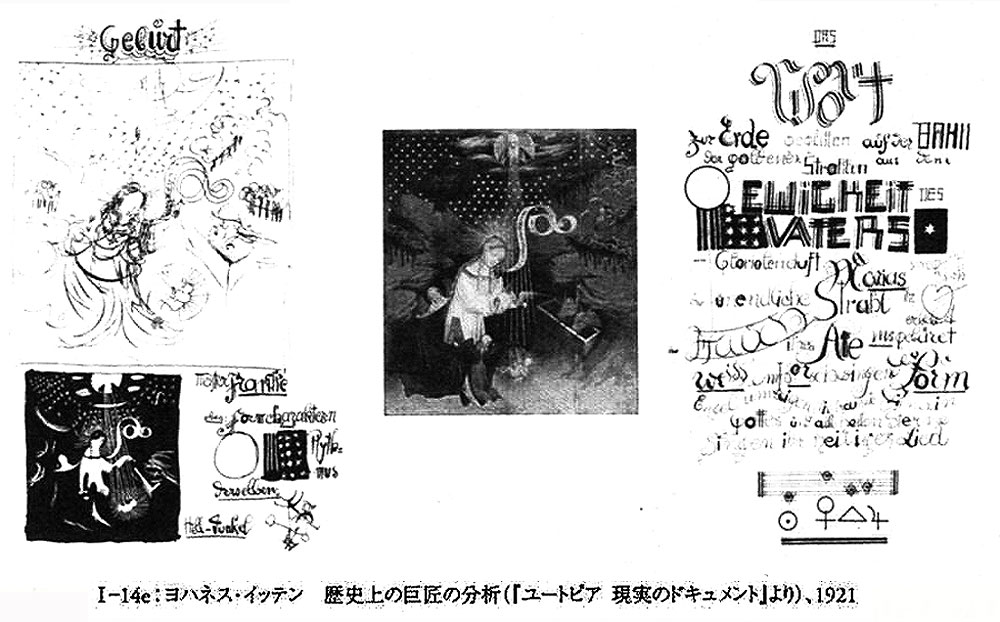

イッテンの教授法のうちでコントラスト論に劣らず重要なのが、中近世の巨匠が残した作品を分析することである。美術史上の作品への取り組みは一色彩論やコントラスト論の端緒と同様・・・シュトウットガルト時代に遡る。彼はそこで、ヘルツェルによる分析法を知るようになったのである。1917年、イッテンは日記に書く。「人間の歴史はすなわち人間である。美術の歴史はすなわち美術である。過去の美点をよく理解しなければ、同時代の美点を享受することなどできはしない」。とはいえ、作品分析で彼が重視したのは、美術史的な観点であるよりかは、むしろそれとは全く別のふたつの点だった。すなわち、作品の「本質」と構成要素である。「作品分析を行うことで、絵画平面の秩序構成に対する意識、またリズムやテクスチュアの感覚が研ぎ澄まされる」と述べる一方で、イッテンは生徒たちに、分析が「アカデミックな模写」に堕してしまわぬよう、強く戒めた。

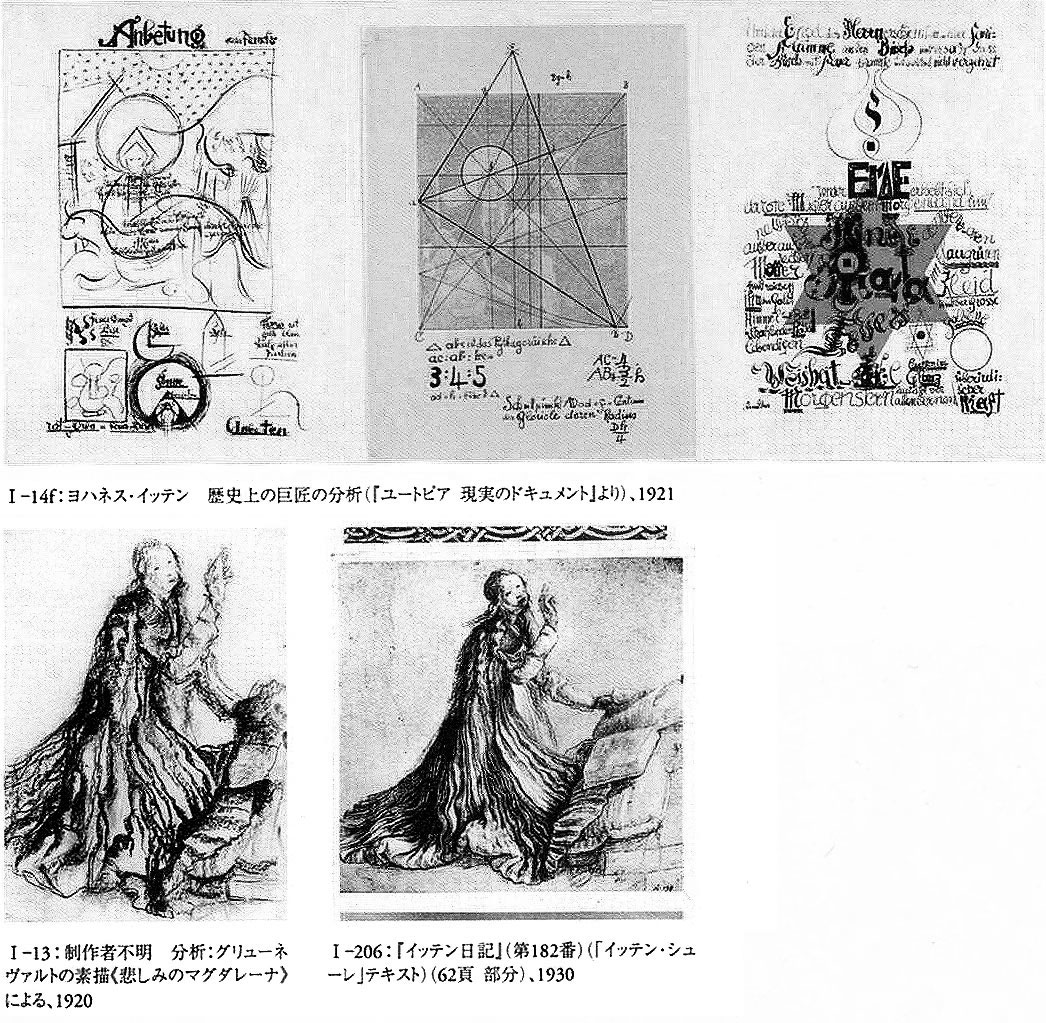

ワイマールバウハウスでイッテンが行った作品分析の授業では、作品の感情を捉えてそこに自らを同調させ、その作品を体験する、ということに力点が置かれた。イッテンの授業でのひとこまを目撃したオスカー・シュレンマーは1921年、教室という特別な空間の中で情動レヴュルが高まりをみせる現象について、手紙で伝えている。イッテンはワイマールに「分析」を持ち込んだ。スライドを投影する。そこから、生徒は何らかの「本質」を写し取ることを求められる。たいていは運動、軸線、曲線。続けて彼はゴシックの人物像を見せる。その次はグリューネヴァルトの祭壇画の、嘆きのマグダレーナだ。たいそう込み入ったものから本質を抽出しようと、生徒らは懸命に骨を折る。イッテンは彼らの試行錯誤を見やる。と、一喝。『君たちに芸術的感受性というものがあったなら、この崇高な悲嘆の表現を前にして、世界が泣いているのを前にして、描いてなどいられないはずだ。うずくまってただ涙に暮れるしかないはずだ』。言い捨てるやドアをばたんと閉める」。

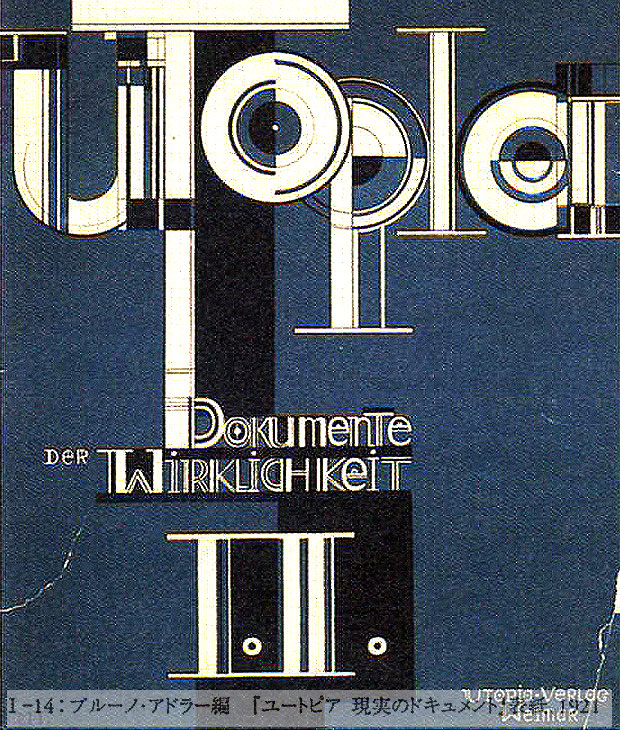

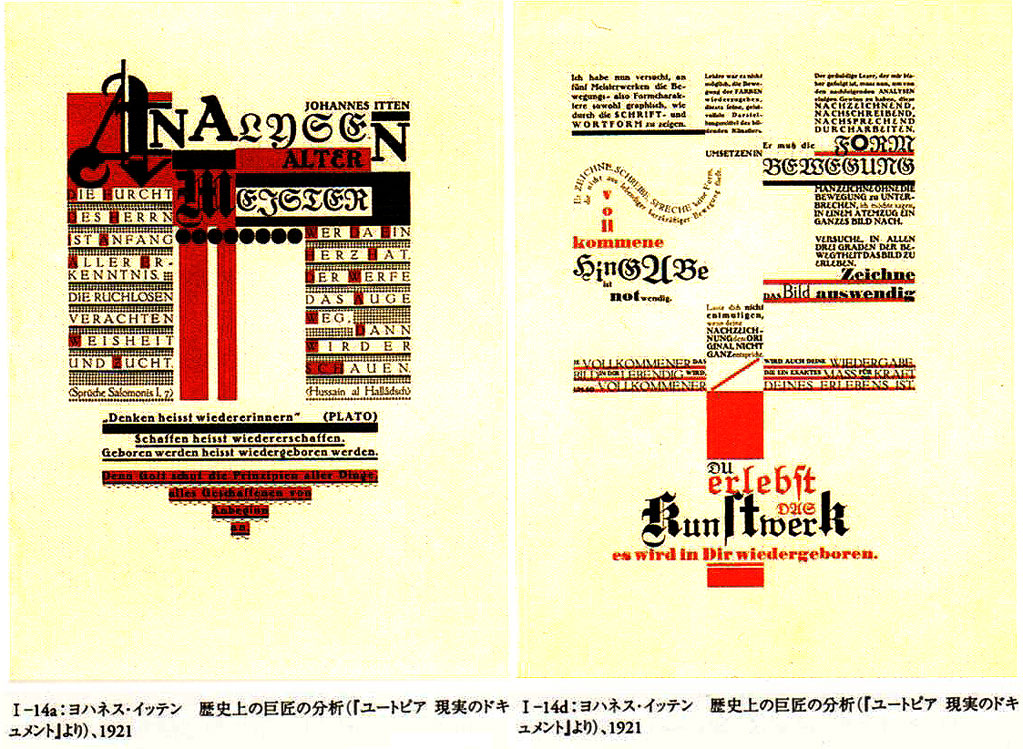

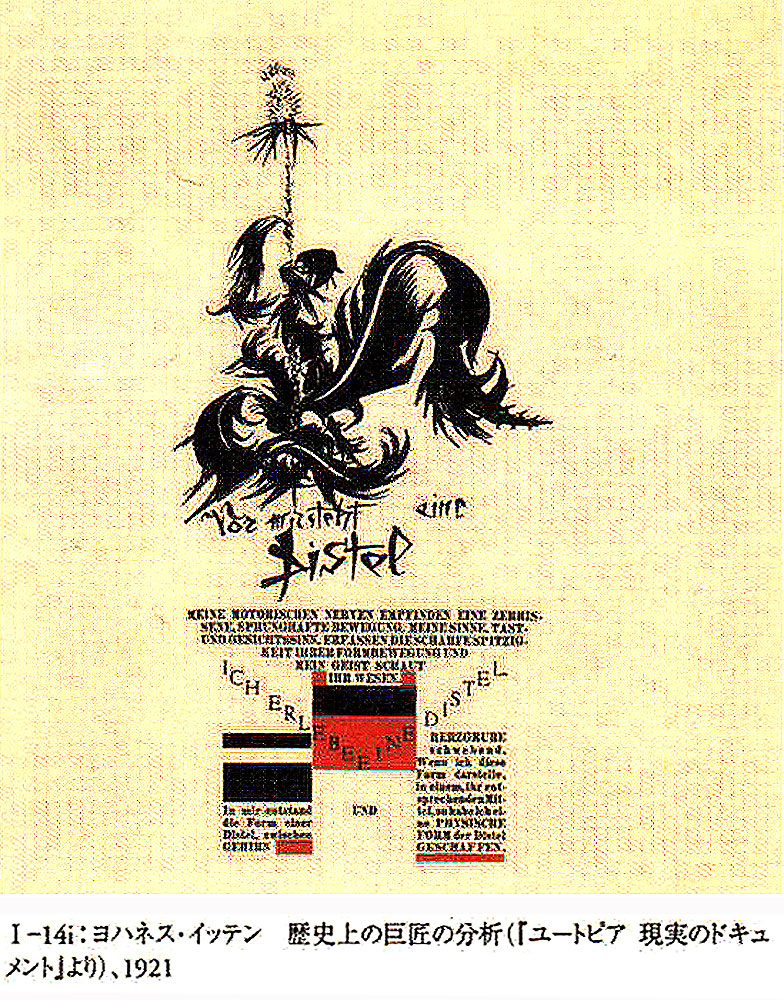

1921年に刊行されたバウハウスの出版物『ユートピア』で、イッテンは自ら図と文字をレイアウトして彼の芸術論を造形化し、芸術作品の体験へと読者を誘っている。読者はそこで、ただ読むだけでなく実際に手を動かすことを求められる。「手本を見ずに記憶で描いてみること−そうすれば君はその作品を体験し、作品は君のうちに再生するだろう」

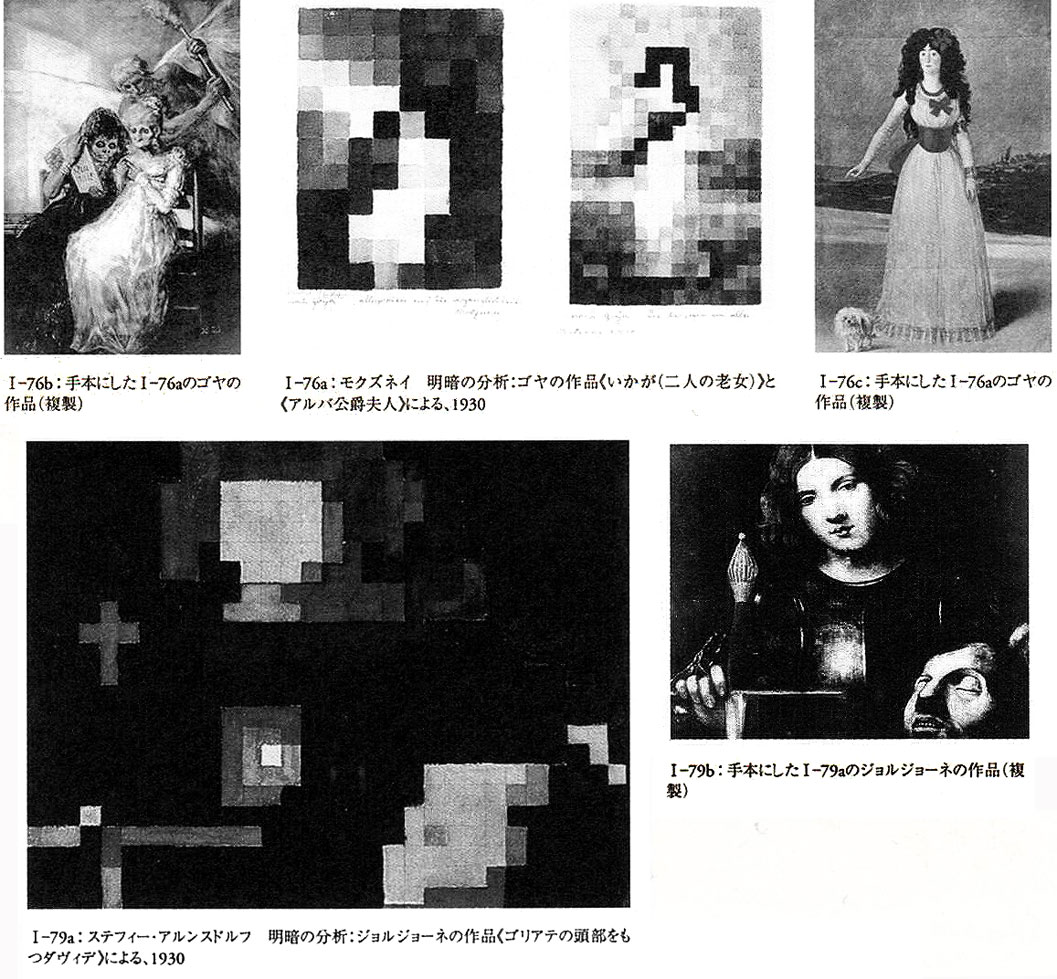

この本ではしかし、感情やリズムに即した作品把握ばかりではなく、幾何学的・空間的・立体的な構造、構図法や明暗のコントラストといった合理的な観点から作品を精厳に分析する例もみられる。ベルリンに移った後も、イッテンは引き続き作品分析の授業を行っている。イッテン・シューレに学んだフリッツ・ブリルは、50年後も当時の授業をよく覚えていた。「イッテンの『歴史上の巨匠の分析』の講座は、新たな実験的領域を拓くものだった。形態、リズム、遠近法、線、色彩、明暗価値といった様々な要素を、素描により分析する。すると、グリューネヴァルト、デューラー、アルトドルファー、グレコら、過去の巨匠たちの作品を驚嘆すべきものにしている効果の源泉、たいていの場合は間接的に作用しているその原因が、明らかになってくるのだった」。作品をその感情に即して把握するという方法は、ワイマール時代には分析の中心を占めていたのだが、ベルリンではもはやそれほど強く前面には出てこなくなったようだ。巨匠の作品を分析するための教材として、シュトウットガルト時代やウィーン時代には、画家の作品集やモノグラフが用いられた(註152)。加えて、遅くともウィーン時代には、壁にスライドを投影するようになり、さらにべルリンでは、授業の目的に適った美術館や展覧会を見に出かける、といったことも行われた。『イッテン日記』によれば、自論を説明するため、イッテン自身の作品が授業で取り上げられ、分析にかけられることもあった。

■体験へと方向づけられた方法

■共感あるいは表出研究

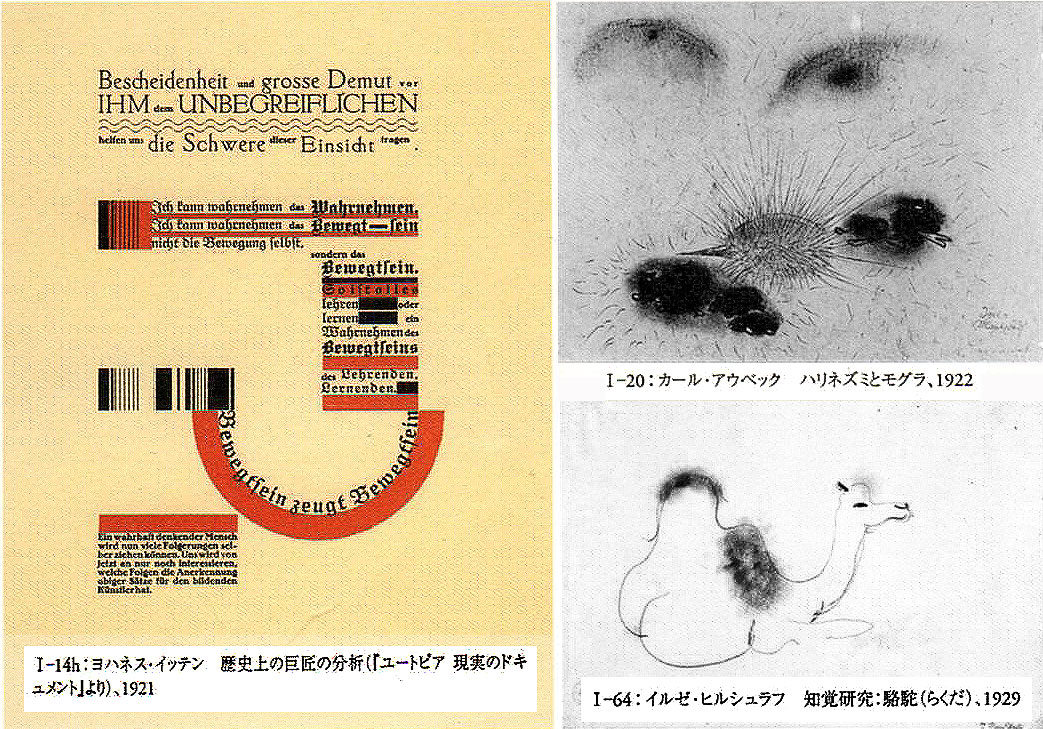

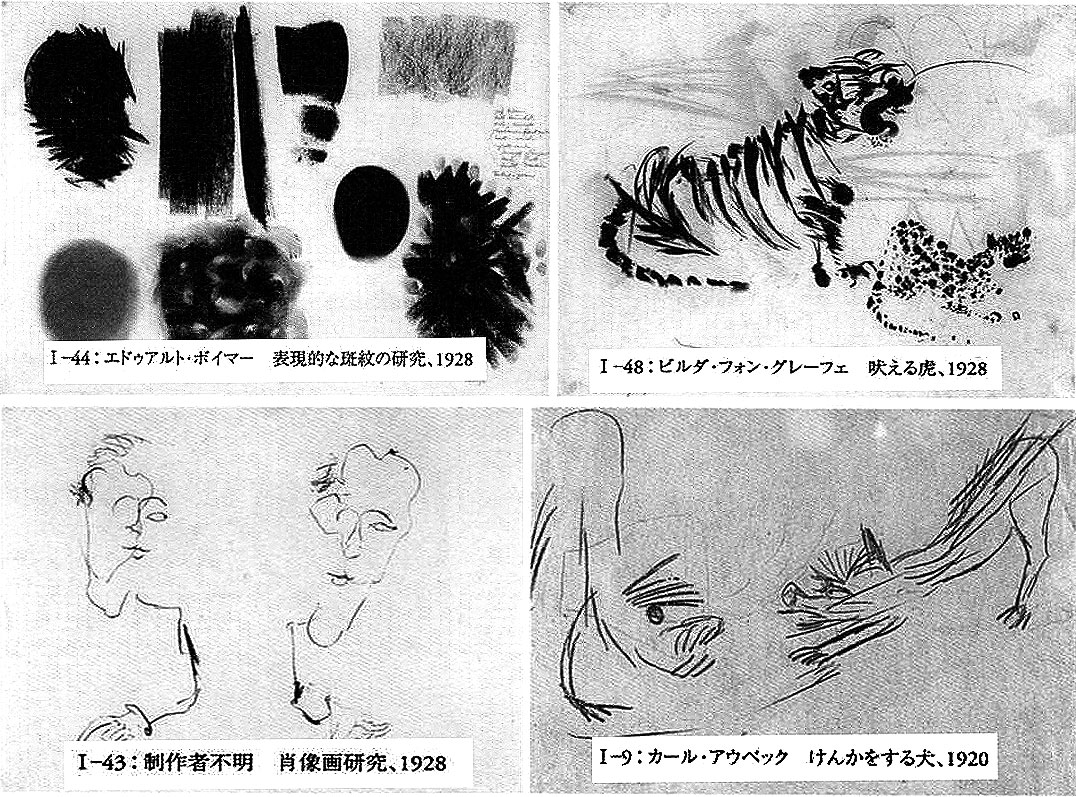

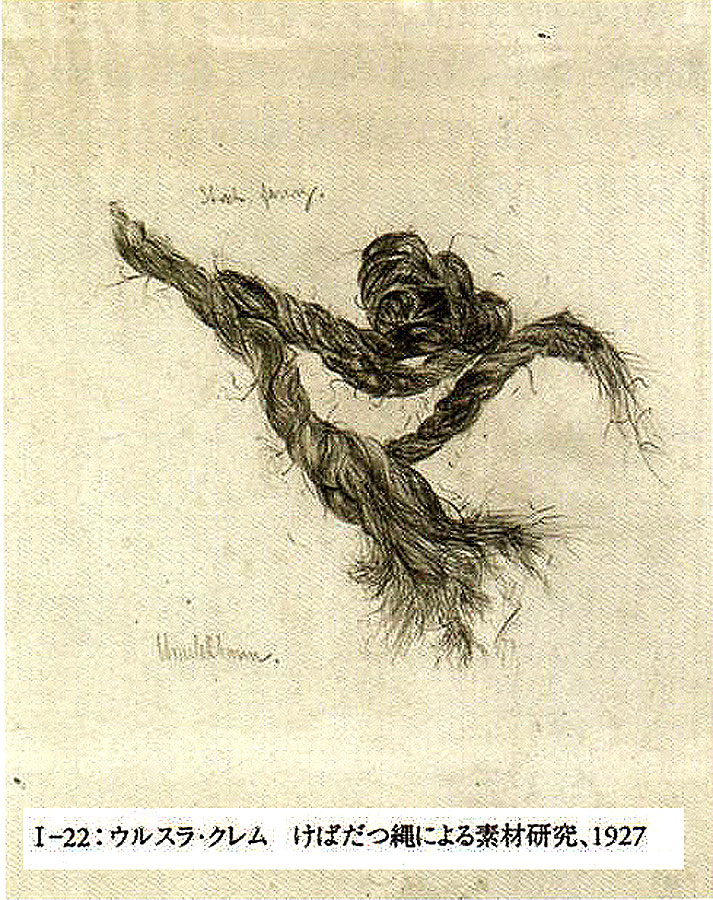

生徒の表現力をたかめる練習として、イッテンは動植物などの対象をそれ固有の特性に応じて描きあげさせた。そうした特性を把握するためにイッテンがまず最初にさせたのは、対象に手で触れてみることだった。ワイマール・バウハウスで行われたイッテンの授業の成果のうち、最も有名なもののひとつは、グンタ・シュテルツルが1920年にアザミを描いた習作だろう。

アザミのモチーフを、イッテンはすでにウィーン時代に取り上げるようになり、のちのちまで授業で用い続けた。彼がこの植物を好んだのは、それが、描くのにだと思えたからである。「表出。生徒が表出的形態を見出すように駆り立てる。例えばオーストラリアの蜘蛛の、毒々しさ、不気味さを描かせて」。こう述べられた1917年ウィーンの時点では、表出のための適切な方法はまだ模索の段階にあったとしても、その1年後にはアザミが使われるに至っている。「アザミの本質について。生徒にアザミを描かせる。もちろん、程度の差はあれみなきちんと描く。そこで。そして今度は生徒に、実際にアザミに刺されることを求める。痛み、尖り、鋭さ、とげとげしさ。アザミから感知したものを、生徒は純粋な運動感覚として、紙の上に再現する。生徒はアザミの本質を感じ取り、かたちにする」。・・・「とりわけ、同じ線を5回から10回、繰り返し重ねて描いた場合。尖った感じがわれわれのうちで強まれば強まるほど、それだけ断固として表出的に、線は刺すような鋭い形態としてはっきりとその姿を現すようになってくる」。

アザミのモチーフを、イッテンはすでにウィーン時代に取り上げるようになり、のちのちまで授業で用い続けた。彼がこの植物を好んだのは、それが、描くのにだと思えたからである。「表出。生徒が表出的形態を見出すように駆り立てる。例えばオーストラリアの蜘蛛の、毒々しさ、不気味さを描かせて」。こう述べられた1917年ウィーンの時点では、表出のための適切な方法はまだ模索の段階にあったとしても、その1年後にはアザミが使われるに至っている。「アザミの本質について。生徒にアザミを描かせる。もちろん、程度の差はあれみなきちんと描く。そこで。そして今度は生徒に、実際にアザミに刺されることを求める。痛み、尖り、鋭さ、とげとげしさ。アザミから感知したものを、生徒は純粋な運動感覚として、紙の上に再現する。生徒はアザミの本質を感じ取り、かたちにする」。・・・「とりわけ、同じ線を5回から10回、繰り返し重ねて描いた場合。尖った感じがわれわれのうちで強まれば強まるほど、それだけ断固として表出的に、線は刺すような鋭い形態としてはっきりとその姿を現すようになってくる」。

アザミのモチーフを、イッテンはすでにウィーン時代に取り上げるようになり、のちのちまで授業で用い続けた。彼がこの植物を好んだのは、それが、描くのに不可欠の内的な「動き」を呼び起こす格好の素材だと思えたからである。「表出。生徒が表出的形態を見出すように駆り立てる。例えばオーストラリアの蜘蛛の、毒々しさ、不気味さを描かせて」。こう述べられた1917年ウィーンの時点では、表出のための適切な方法はまだ模索の段階にあったとしても、その1年後にはアザミが使われるに至っている。「アザミの本質について。生徒にアザミを描かせる。もちろん、程度の差はあれみなきちんと描く。そこでデューラーの≪十字架を担うキリスト》を見せる(アザミ=苦痛のモチーフ)。そして今度は生徒に、実際にアザミに刺されることを求める。痛み、尖り、鋭さ、とげとげしさ。アザミから感知したものを、生徒は純粋な運動感覚として、紙の上に再現する。生徒はアザミの本質を感じ取り、かたちにする」。・・・「とりわけ、同じ線を5回から10回、繰り返し重ねて描いた場合。尖った感じがわれわれのうちで強まれば強まるほど、それだけ断固として表出的に、線は刺すような鋭い形態としてはっきりとその姿を現すようになってくる」。

『ユートピア』の中でも、イッテンはアザミの例を挙げ、感情、運動、形態、芸術的表現の関係を説いている。ここでイッテンは「動き」を、身体のレヴェル、霊魂のレヴェル、精神のレヴェルの3段階に区別している。第3の段階において、対象はその本質に従って知覚され共感される。

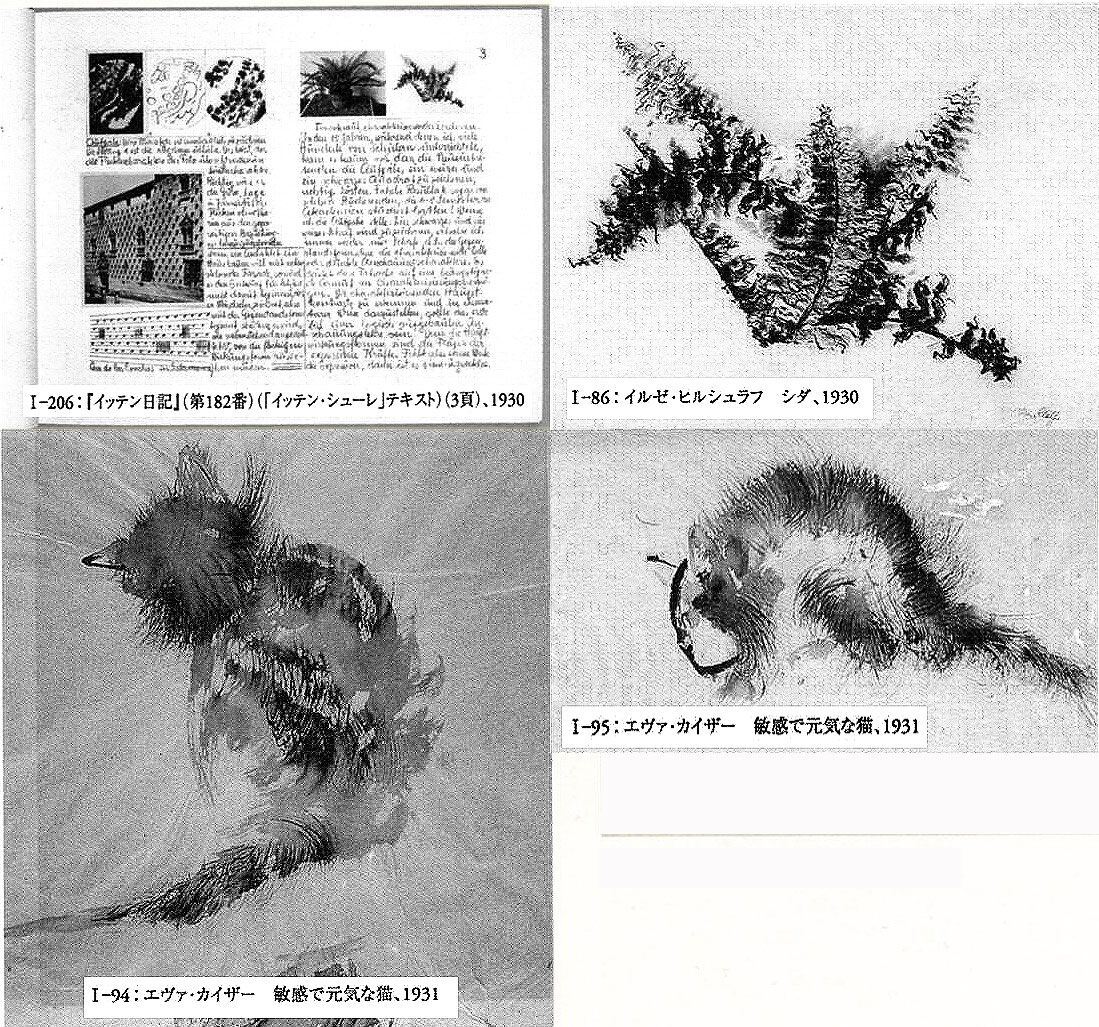

表現力を伸ばすために、あるモチーフ、例えばシダを長時 間観察したのちに記憶で描いたり、あるいはヴァイオリンを 予備スケッチなしでいきなり形態速記する、といった課題も 行われた。「1週間のあいだ、毎朝50分かけて実物を見がらシダのデッサンを行う。最後の日、シダを挿した瓶は取 り去られる。そして15分間のうちに、記憶だけを頼りにして 一気にシダを描き出す」。精神を集中させて対象を 内面化するために、ときには眼を閉じて素描するという試み もなされた。「瞑想デッサンは、形態を頭の中にイメージす る能力、集中力、そして内面的消化を促進する」。

あるものの姿を総体的に捉え、創造力のはたらく圏域に置く。それを感覚に映じた像として主観的に活性化し、同時に、持続的な集中力をもって客観化する。生徒はそうした術を学ばねばならない。そこに創造的営為の泉は湧く。・・・ヨハネス・イッテン、1930年(42歳)

■感情・運動研究

単なる模写を脱して表現力をたかめるいまひとつの方法は、目的のはっきりとしたテーマに沿って確立されたものだ。つまり、運動する対象を形に表すことである。犬や馬や鳥たちは自然そのままの姿ではなく、それらと結び付いた特定の感情や運動の相のもとに措かれる。運動の適切な描写を可能にする処方箋として、イッテンは19う0年、バランスの重心移動について書き記している。「流動性のある物質を動かしてみると波が起こる。波線とは、流動体が抽象化された姿であり、運動性の端的な表現なのである。では競馬を措こうと思ったとしよう。そう、そのいちばんの特徴となる形態を、われわれはすでに手中にしている」。

対象が呼び起こす心の動きを描写するため、イッテンの教室では、実際にデッサンに取りかかる前、描かれるべき感情を演じてみる、という練習が行われた。現存する作品、≪吠える虎》(ト48)の作者であるビルダ・フォン・グレーフェは、授業を回想してこう述べている。「今度の課題はこうでした。吠える虎一記憶に基づいて。まずは教室中みなが吠える、唸る。そうするうち、しまいにわたしは虎の気持ちになっていました。だから、そのとき電光石火のように措きなぐった速記の作品は、いま見ても色越せていないのです」。

演習は一貫して、眼の運動と手の運動とをシンクロさせる、というH的に資するものだった。そうすることで、何ものにも妨げられず内的な運動を紙の上に定着することが可能となったのである。また、斑紋を用いて様々な表現形態を生み出す練習も行われた。

■日本の墨画

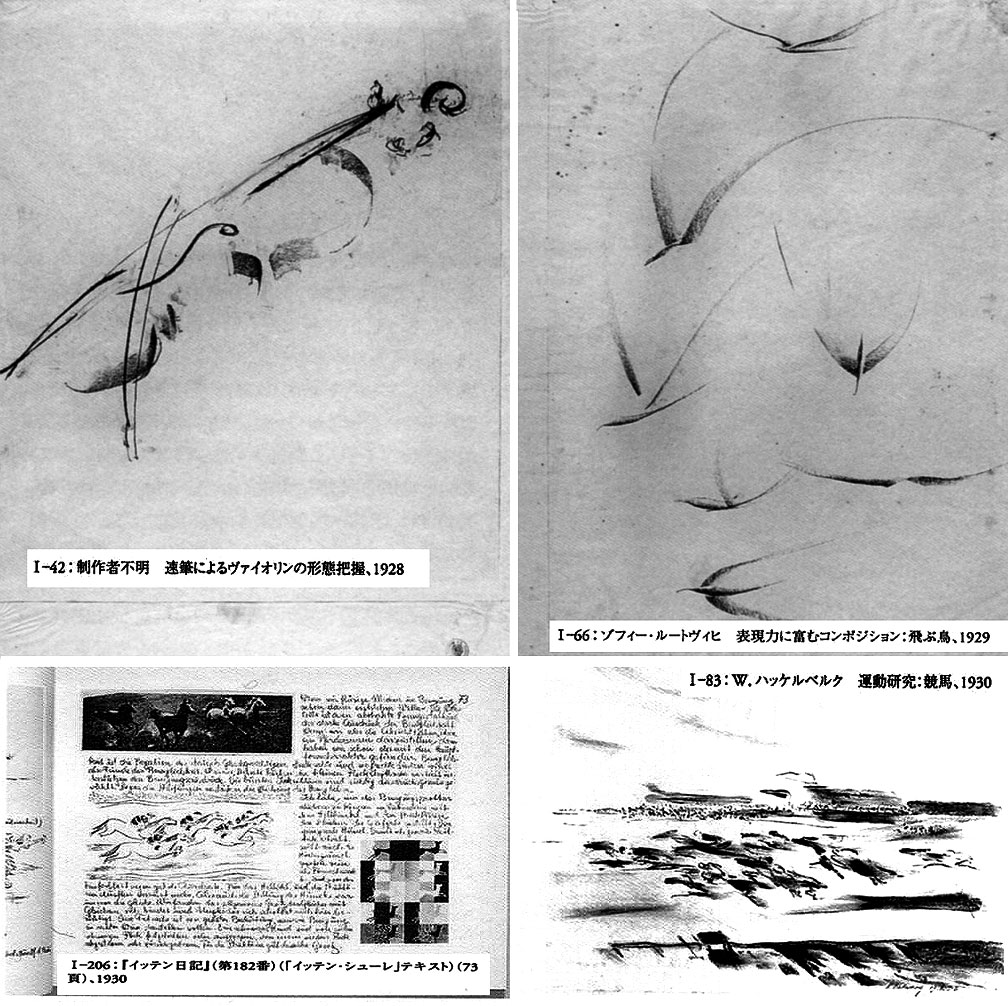

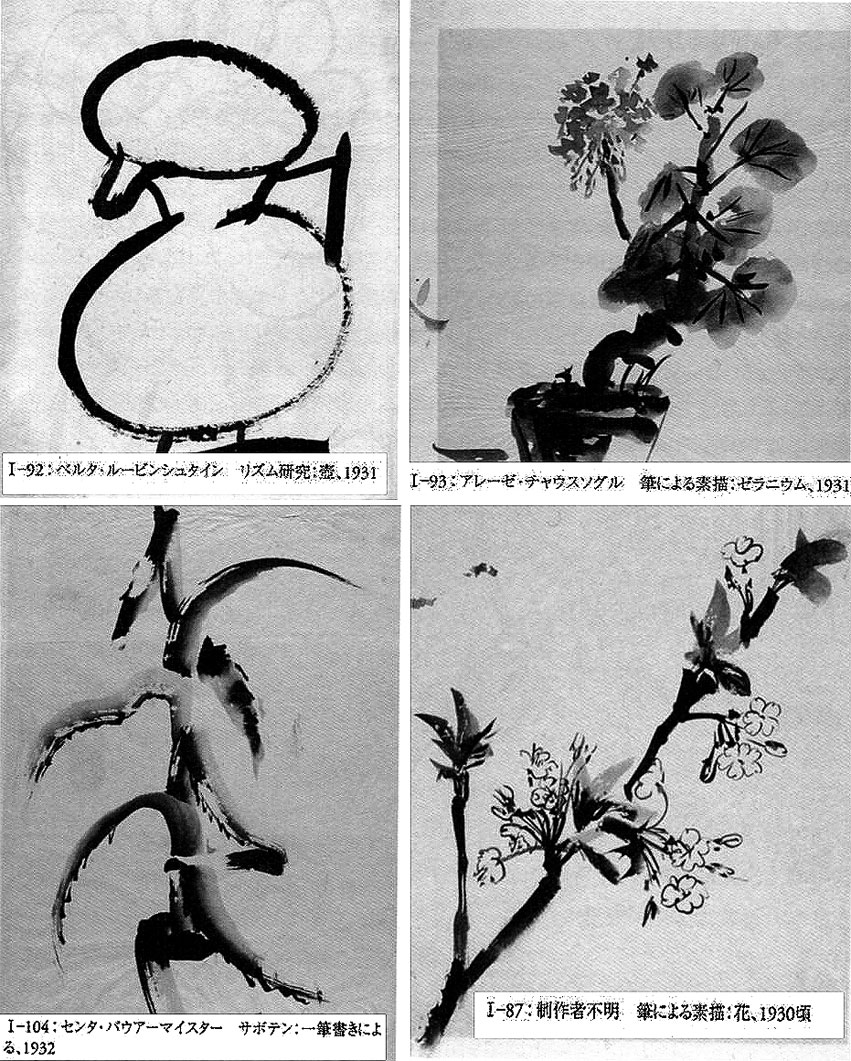

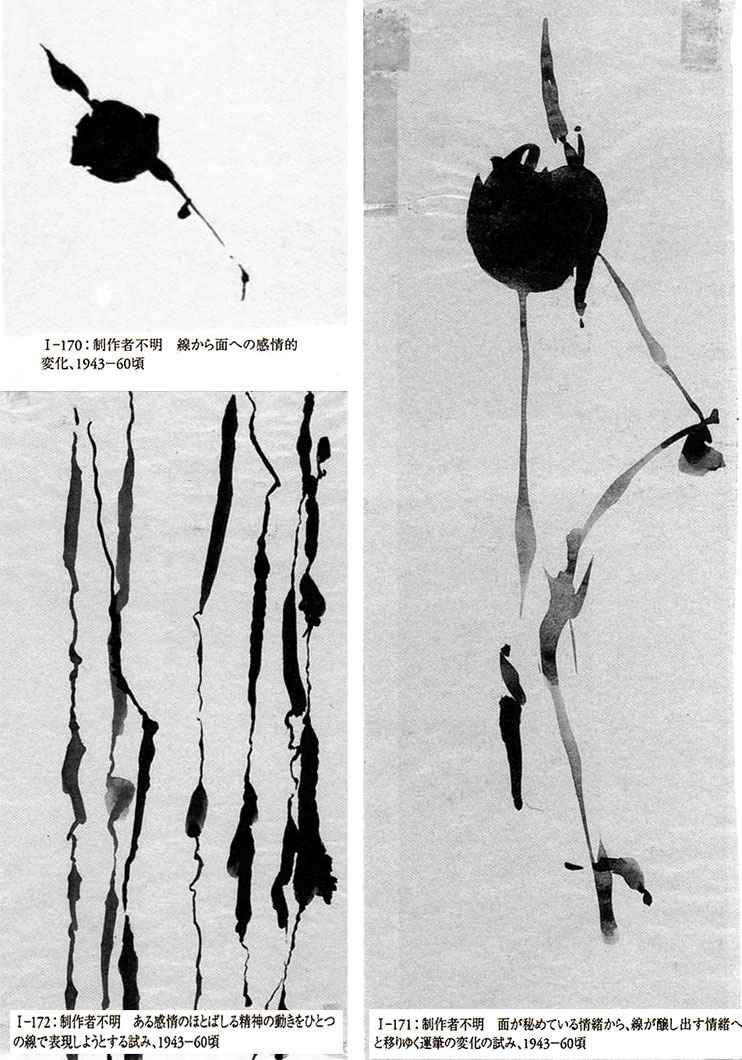

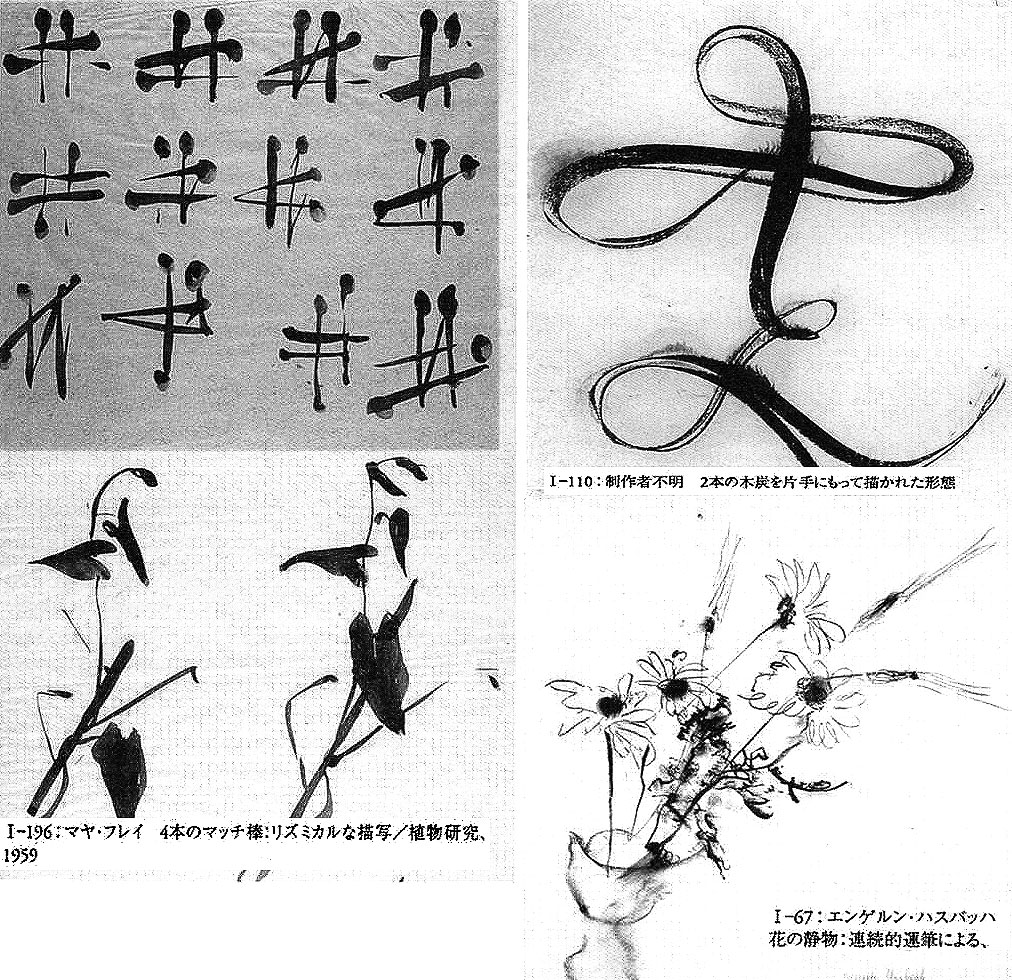

表出的な描写の練習を行うにあたり、イッテンが重視したのは、「細かな手の動きにも敏感に反応する」画材を用いることだった。ウィーンやワイマールで使われたのは、主として木炭だった。これに加えて遅くともベルリン時代には、日本の墨画にならい、筆による練習が定期的に行われるようなる。内面からもたらされる繊細な筆の動き、それは、幾多の練習を重ねて獲得された「オートマティスム」の直接的な表現を可能にするものだった。素早さという墨画の性質は彼にとって、「一瞬のうちに永遠を捉える」ことを意味した。1933年の講演原稿「線の発生」は、墨画についてのイッテンの考えを伝えてくれる。「墨を含んだ筆の動きによって、紙の上に線が生じる。線の性質・・・幅、速さ、重さ(筆圧)、長さ、方向など、様々な表現の発生に伴って線は立ち現れる。線の際立った特質・・・描かれた線は感覚を表出する。太い線、細い線、強い線、弱い線、固い線、やわらかい線、乾いた線、湿った線、濃い線、薄い線、等々」。

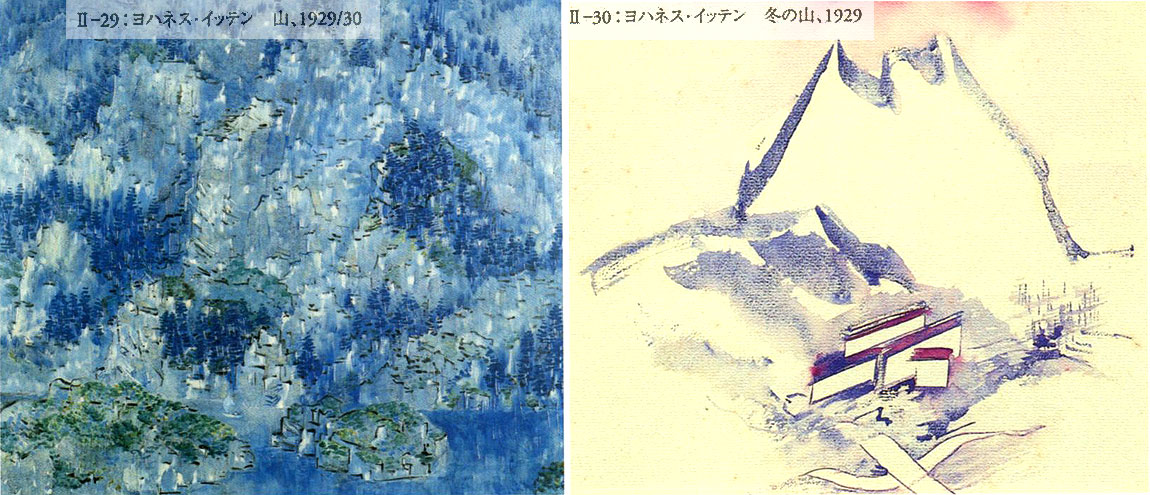

イッテン・シューレの要項に「筆を用いた中国・日本式の素描」という項目が現れるのは、1933年になってからのことである。それは、リズムに基づくダイナミックな造形、というカテゴリーの中に含まれていた(註168)。けれども、1931年の生徒作品を見ると、すでに2年前からこうした練習が行われていたことが分かる。それに先立つ1929年、ベルリンの日本大使館で絵画制作の実演披露が行われた際、イッテンは有名な日本の画家、竹久夢二と知り合っている。イッテンはのちに夢二をベルリンのイッテン・シューレに招き、講習をしてもらうことになるのだが、このときの実演披露にはイッテン自身、霊感を受けたようだ。というのは、1929/30年の油彩《山》とその習作、またとりわけ1931年の自作で、イッテンは筆を用いた素描に集中的に取り組んでいるからである。

同じ年、イッテン・シューレでは、墨と水彩による生徒作品が多数描かれており、それらはモチーフ、テーマの点で、イッテン自身の作品とたいへん似通っている。これらの生徒作品で重要だったのは、即興的な形態の中に、その対象、その瓶、その植物、その花の本質を描写することだった。1931年の9月にイッテンは書き留めている。「筆による素描。途絶えることのないリズムに乗って造形するのだ!最初に生徒は、「流れ」の中で、簡潔な形態を描かねばならない。そしてその次には眼を閉じて素描を行う。壷。単純な形をした壷をひとつ、リズムに乗って描いてみる。壷の要素・・・胴、立体性、ヴォリューム、彫塑性、開口部の丸さ、均一な厚みをもった縁、注ぎ口。壷をその本質に従って描き出そうとするなら、壷というこの対象を成り立たせる原理、そして各部の形態を貫く原理を、すべて感じ取り、その上で表現を見出さねばならない。素描は、間断なき運動から形作られねばならない。

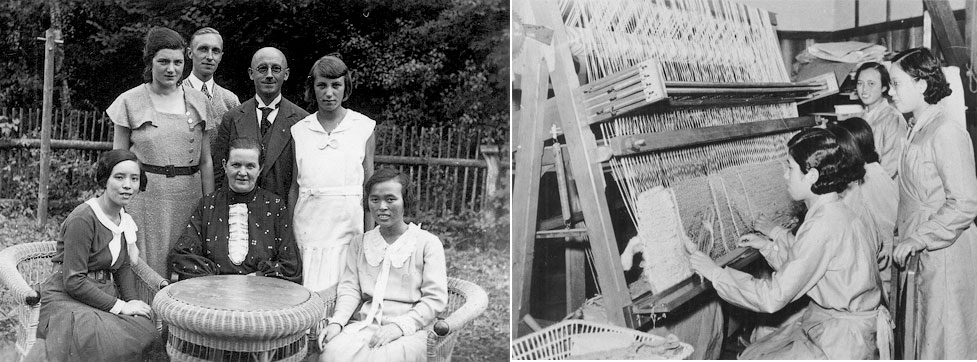

翌年、日本とのさらなる接触があった。ふたりの留学生、山室光子と笹川和子(自由学園)が日本からイッテン・シューレを訪れ、ほどなくその教えを日本へと持ち帰ったのである。1950年代の半ば、チューリヒ織物専門学校での授業と自作との双方で、イソテンは再び日本絵画の運筆に立ち返っている。ここでの授業では、対象を描写するのではなく、感情の起伏を示す線や、線から斑紋へと転ずる動きが、墨を用いて練習された。自作の中にもこれに極めて近いモチーフがみられる。60年代になると彼は、書を思わせるリズミカルな素描を正方形の色面グリッドに結び付け、そこにコントラストを生み出す、という作品をたびたび試みた。同じ頃、イッテンの「色彩の芸術」が日本語に翻訳されている。

■リズム研究

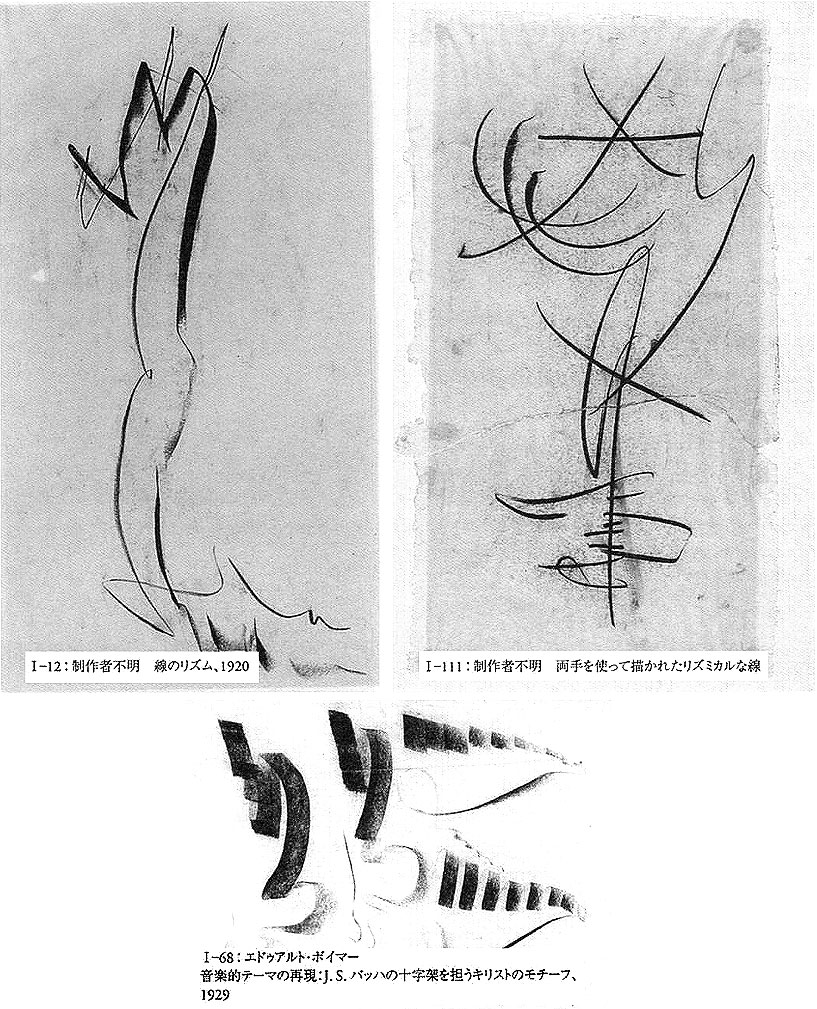

毎朝の体操と呼吸練習、また表出研究や墨画研究と緊密に結び付くものに、リズムの練習がある。「呼吸をコントロールすることは大いに役立つ。措かれるべき形態に具わるリズムと呼吸のリズムとを平行関係に置けば、瞬時にして、形態のもつ表出力がわれわれを捉えるだろう。音楽を演奏させ、その間できるだけ長いこと息を吐き続けてみれば、さらに重要なことがはっきりと分かるようになる。呼吸のうちには生命の鍵が潜んでいる。

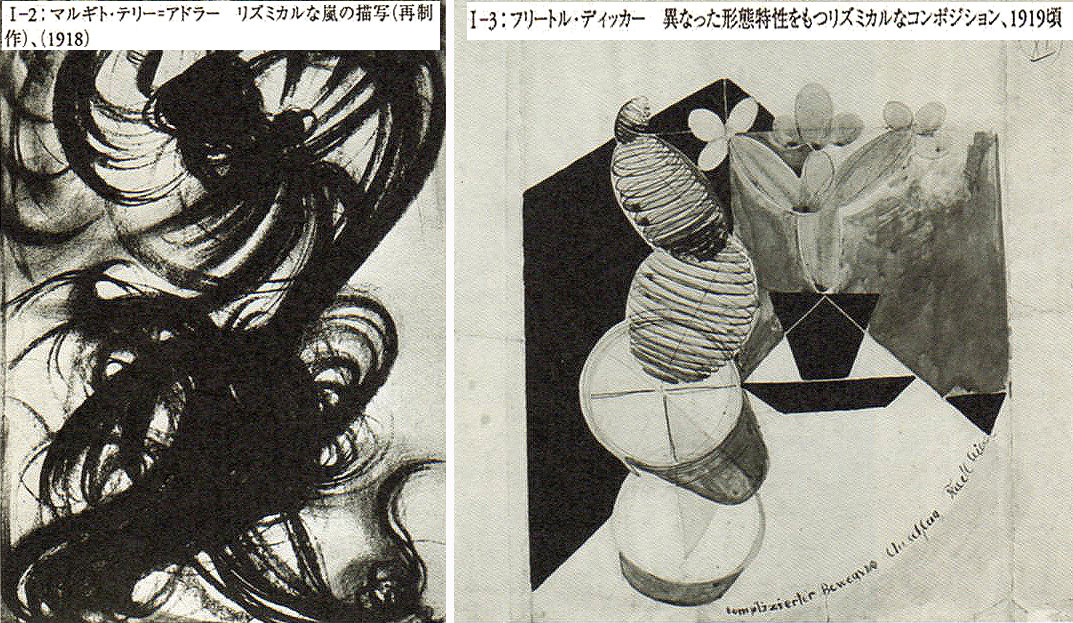

様々な分野にまたがるリズム練習について、それが初期バウハウスでどのように行われていたか、当時は生徒であったグンタ・シュテルツルが臨場感ある記述を残している。彼女は1919年、イッテンの最初の授業の様子を日記に詳しく青いた。「では始めよう。今日はバウハウスヘ行った最初の日だ。イッテンー彼のおかげで大事なことが分かり出した。秘密が、大きな連関が見え始めたト。彼の最初の一言は、リズムについてのものだった。はじめに生徒は、自分の手を、使える状態に作り上げねばならない。指をしなやかにする。ちょうどピアニストが指の練習をするように、われわれも指を訓練する。この最初の段階ですでに、われわれはリズムの生じる源、円の無限運動を感じ取る。指先に発した運動が手首にあふれ、肘を抜け肩を抜けて心臓こ至る。素描とは、見たものを再現することではない。そうではなく、外的刺激によって(むろん内的刺激によっても)感じ取られたものを全身で送らせることだ。それは外に現われ、何らかの芸術的な造形に、あるいは脈動する生命そのものになる。次に運動が分析される。それは必然的に斑紋の分析へとつながる。

黒と白、最も暗い部分と最も明るい部分は、つねに二義的なものに過ぎない。最初に限に入ってくるのは決まって、様々な明暗の階調がもたらすリズムなのだ。それが平面を空間化する。当然、いわゆる余白もまた、感知されるべき形態だ。そこにも同様にリズムがある。すでにウィーン時代から、イッテンは生徒に繰り返しリズムの訓練を課した。その方法は多種多様を極める。リズム筆記。

黒と白、最も暗い部分と最も明るい部分は、つねに二義的なものに過ぎない。最初に限に入ってくるのは決まって、様々な明暗の階調がもたらすリズムなのだ。それが平面を空間化する。当然、いわゆる余白もまた、感知されるべき形態だ。そこにも同様にリズムがある。すでにウィーン時代から、イッテンは生徒に繰り返しリズムの訓練を課した。その方法は多種多様を極める。リズム筆記。

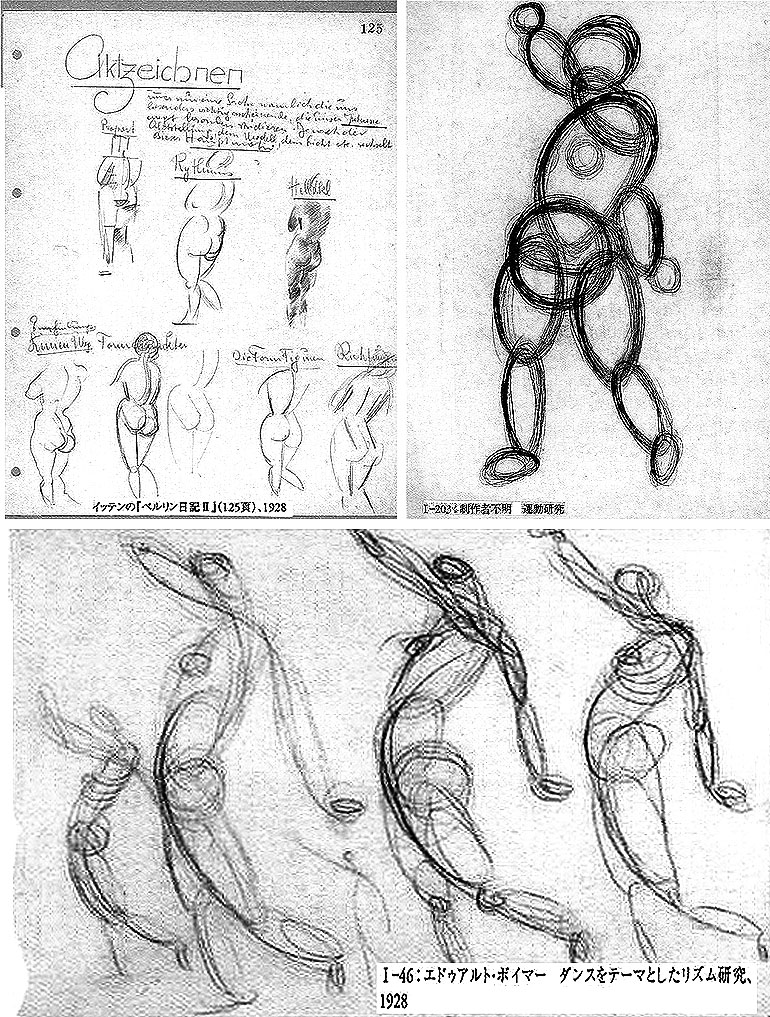

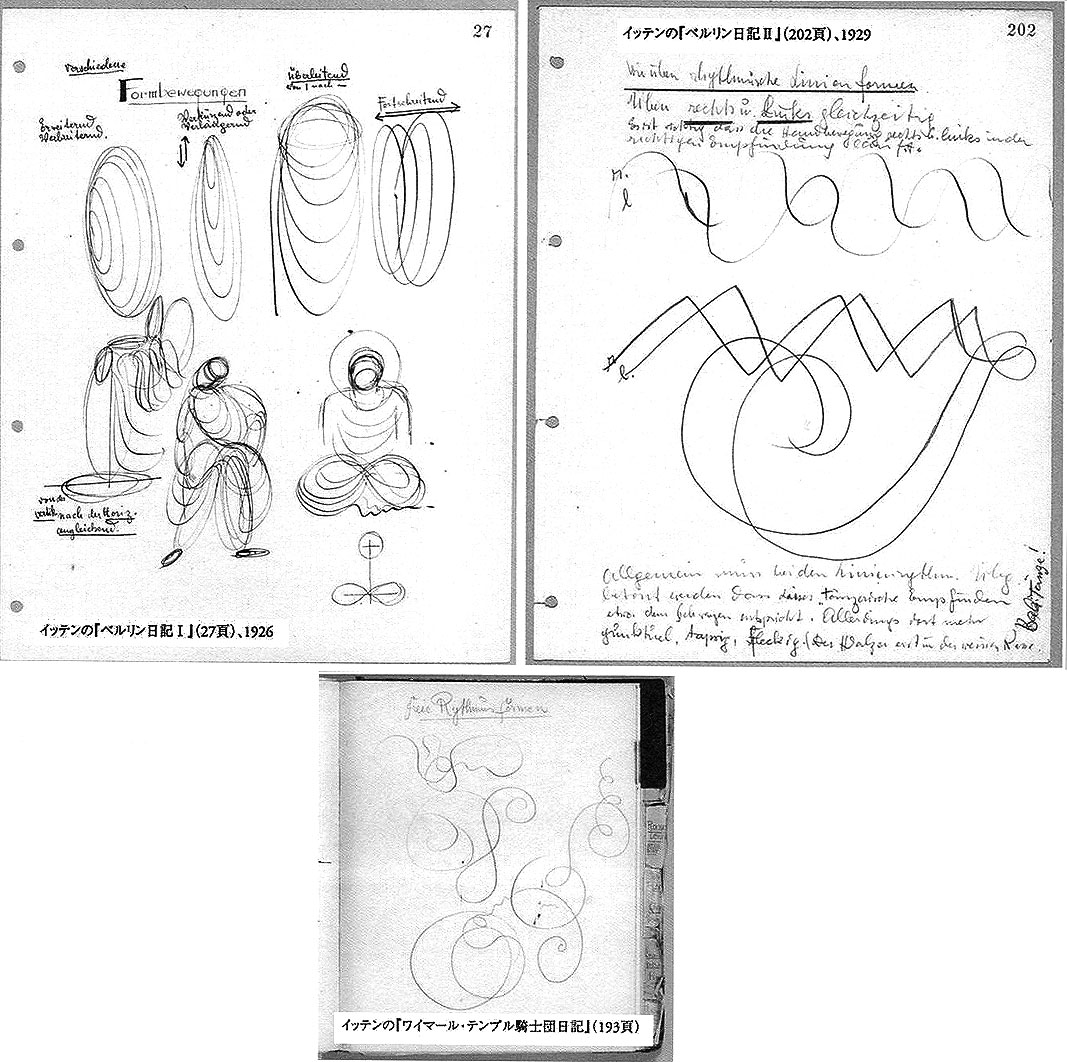

速筆の線描によるリズム・スケッチ。片手に木炭を2本持ち、振り動かしてひとつの形態を描く練習。両手を使ってリズミカルに平行線を引く練習。運動・反対運動を線で描く練習。嵐や自由コンポジションといったテーマをリズムに置き換える練習。リズミカルにデザインされたポスターもまた、こうした練習から生まれた成果だったのだろう。あるいは、マッチの形を四っ、四拍のリズムで間を置かずに墨で描く、といったことも行われた。また別の授業では、ヨハン・セバスチャンバッハが十字架を担うキリスを題材に書いた曲など、音楽作品のリズムを絵画化する試みもなされている。裸体や人物像の習作では、たびたび運動とダンスにテーマが絞られた。同様のことが彼自身の作品の場合にも当てはまる。それ以外にも、イッテンの作品や著作には、リズムヘの取り組みが顕著に認められる。例えば、繰り返しかたちを変えて描かれた渦巻、8の字の印の分析などである。「流れるような性質は、リズムの決定的なメルクマール(指標とか目印)である」。そうイッテンは述べている。

裸体デッサンでも、自然を忠実に描写するというアカデミーの伝統は破られた。イッテンが眼目としたのは、多くの場合、典型的な表現形態を見出すこと、そして人物の内的運動であった。「今日は、リズムに基づく裸体デッサンを勉強しよう。わたしが数をかぞえている間、裸体の全身を円運動で描くこと」。イッテンは裸体を、リズムの表現のみならず、明暗のコントラストによって描かせたり、構造的に描かせたりもした。裸体人物像とはひとつのシンフォニーだ。形態要素、色調、プロポーション、線、凹凸、硬軟などによって、それは織りなされている」。

「リズム。線、斑紋、色彩、アクセントによる、流れるような上下・強弱の運動。その至上の表現が円である。円において、リズミカルな流れは途切れることなく、限りなき速さ、あるいは限りなき緩やかさとなる。造形芸術家として、リズミカルな造形がもたらす生動感の奥義を知りたいと願うなら、初歩的な練習から始めてみるのがよい。

1.固定したリズム/2.右へ左へと押し進むリズム/3.二重丸または「8」ないし「∞」のカーブ/4.アクセントづけられた「8」の形態/5.押し進められた「8」/6.結ばれた輪/この練習の作用はとても強力なので、あまり長くやり過ぎぬよう、注意すべきである」