■三十三観音の先手観音像・戦中・戦後の継続修理

■三十三観音の先手観音像・戦中・戦後の継続修理

三十三間堂の千手観音像は建立当初の平安仏(長寛2年(1164))と、再興時(文永3年(1266))までに造られた鎌倉仏とで構成される。昭和の大修理は、これら観音像の脱落部材を本体に取り付け、不足分を補充し、光背・台座を調えることであった。千一体もあるから1年50体の計画だったが、結局、21ヶ年かかった。戦局が厳しくても、あるいは戦後の混乱期にあっても、修理が中断されずに続いたことは特記すべきことだろう。

昭和20年(1945)奈良美術院は閉鎖されたが、岡倉天心の構想した修理の考え方は、京都の三十三間堂の修理現場に引き継がれている。

▶︎戦時下および戦後まもない仏像の修理

戦時下では、若者は兵隊にとられ、修理現場では老技術者だけで細々と国宝の修理が続いていた。物資が減少し、修理の上で必要な木材や漆等が不足し、また質の低下も危ぶまれた。金属類の統制は釘、鍵にまで及び、金箔は使用許可の手続きが煩わしく、入手も遅れ、不便さをなんとか遣り繰りしたという。

私が帰国して、最も感激したことは、この老人達が、修理を続けてきたことと、日本があれ程の惨敗をしている最中でも国から補助金を出して、国宝修理を続けさせていたことである。(西村公朝)

▶︎摺仏千手観音立像・像内納入品

三十三間堂の千体千手観音像はの像内にあった摺仏。三十三間堂の千体千手観音像は平安時代の創建時長寛2年(1164)と鎌倉時代の復興期(1251〜66)の二つの時期の仏像が混在している(長寛分は214体)。納入された摺仏(仏教版画)も平安・鎌倉の二種があり、本図(8-8・8-9)は鎌倉時代のものである。大型の光背を背負った千手観音の左右に脊属の二十八部衆、上方左右に雷神・風神を配す。『別尊雑記』巻十七の「唐本千手観音菩薩及二十八部衆」の図像に酷似している。

■戦中戦後も継続して行われた修理・三十三間堂の千手観音像

昭和10年(1935)明珍恒男が美術院主事(二代)に就任し、新納忠之介から美術院を引き継いだ。二年後の昭和12年(1937)妙法院三十三間堂の千体仏の修理が開始された。しかし、昭和15年(1940)三月、明珍恒男が急逝した(享年57歳)。

明珍恒男は長野県小諸町の出身。明治31年(1898)、同村光雲に師事して彫刻の道を学び、のち東京美術学校を明治36年(1903)に卒業すると同時に、日本美術院に入って奈良県に派遣され、それから30数年全国各地の国宝の仏像の修理に尽力した。美術院の修理は現地修理であり、班を構成して、それぞれ、修理が必要な国宝仏像のある寺院に派遣された。トップに立った明珍恒男は美術院のスタッフ2、30人を率いていた。同じ年(昭和15)に新納忠之介が再び美術院代表の地位に就いた(当時72歳)。

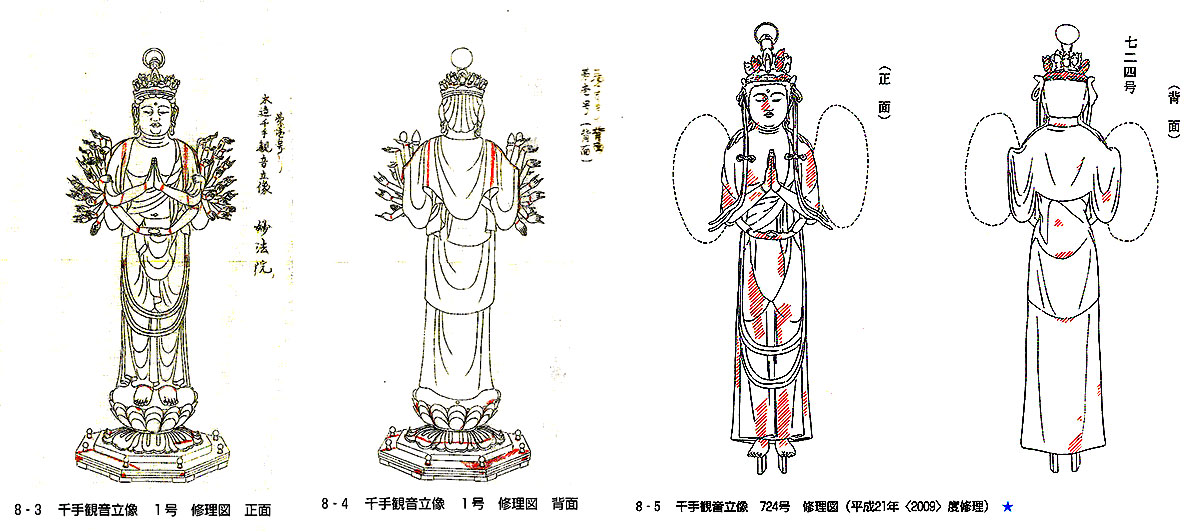

▶︎三十三間堂の千手観音立像

表題の仏像は建立当初の平安仏(長寛2年(1164))と、再興時(文永3年(1266))までに造られた鎌倉仏とで構成されている。千手観音像は1001体もあるから修理は長期になり、昭和11年(1936)から始まり、1年五50体、合計20年の修理計画のもとで行われた。戦時下の昭和19年(1944)までは計画通りに実施されたが、実際は昭和31年(1956)までの21年を要した。

1001体の千手観音像は着工の前年、昭和10年(1935)四月に、古社寺保存法に替わる国宝保存法(昭和4年(1929)公布)に基づいて国宝指定された。その当時、千手観音の群像は破損状態が相当に大きく、本体から散落した諸部材は取り集められて箱詰され、本堂中尊像須弥壇床下に格納されていた。収蔵の状態は目を蔽(おお)わしめるものがあった。後に整理・調査されたところでは仏手約400個、頭上面が約500個、天衣の一部約500個、持物約400個、台座の一部約3000個であった。このほかに散逸した部材も多く、仏手のみでの総数は約一割五分に達した。その他の部材も総数を数え挙げるのは容易でない状態であったという。昭和の修理は欠損個所を補う方向で行われた。

ところで、戦時下にあっても、いわゆる仏像修理の国家予算がなくなることがなかった。このことは仏像修理百年の歴史を考えるのにあたり、特筆すべきことだろう。戦争は国家の大事であるが、「国宝も大切」という気概で、修理技術者は仕事に励んだという。戦局が厳しくなった頃は、国宝疎開にも現場の修理技術者は関わった。同僚の応召も避けられず、修理工房は奉公の場として、手勢少なく守られたと国宝鑑査官であった丸尾彰三郎は記している(修理報告書・1957)。若者は兵隊にとられ、老技術者だけで細々と国宝の修理が続いていた。戦時下のこの修理について丸尾彰三郎は次のように述懐している。

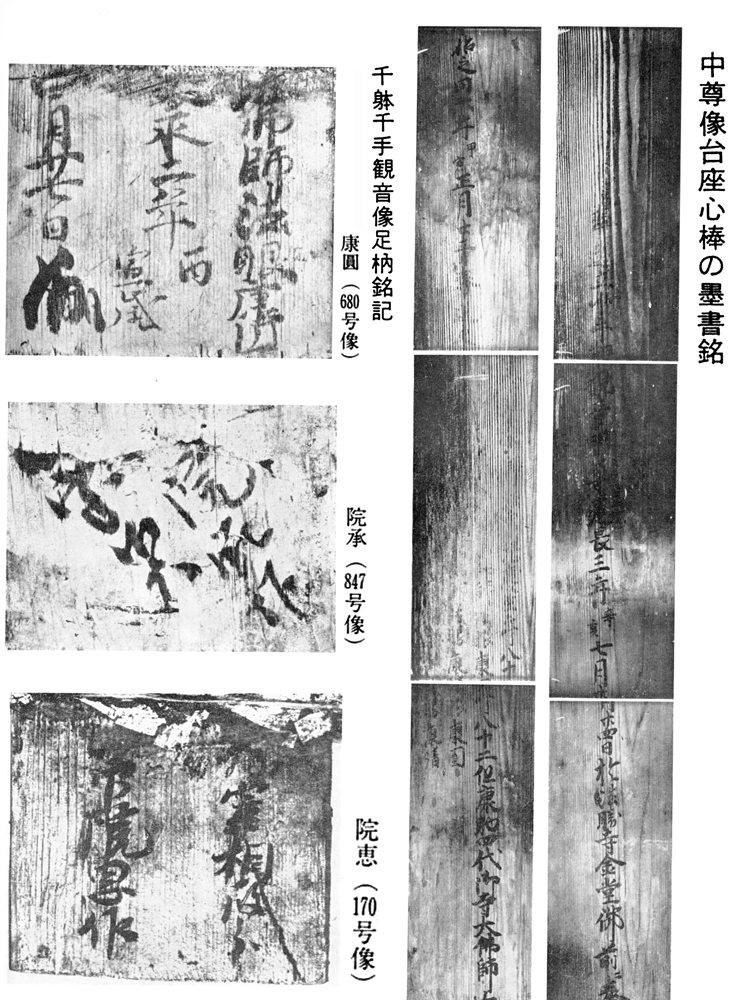

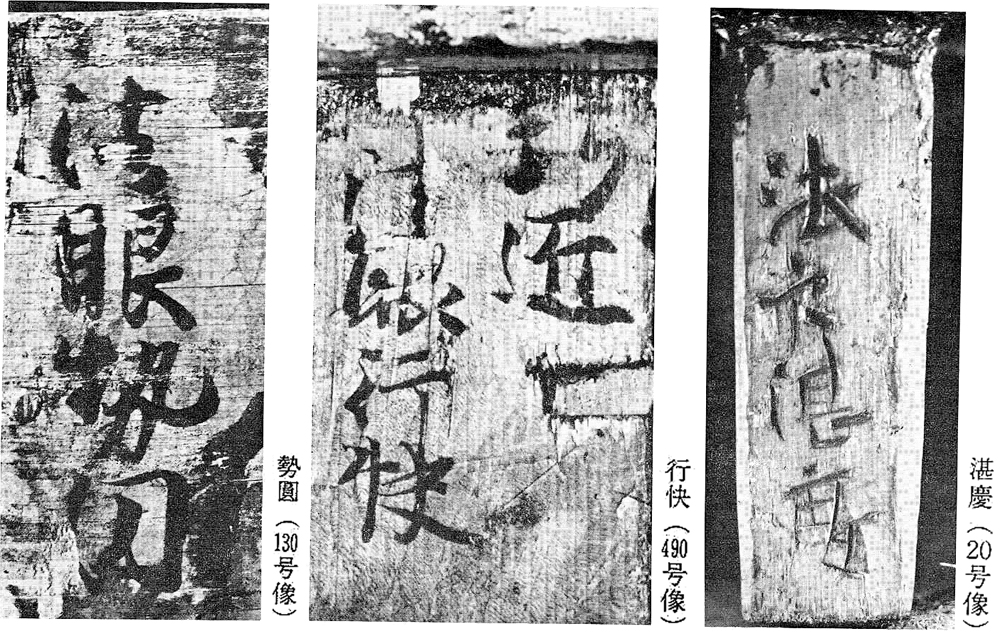

建長再興のおりの千体仏は、その足柄に担当した仏師の名をあるいは刻み、あるいは記したものがすくなくない。丸尾彰三郎氏の修理報告書には再興像中制作銘のあるもの約250体をあげておられる。

それに加へて、所謂、物資の減少のことから、修理技術上に必要な木材、漆等の不足、それ等のものの〝貫の奮落、他にも、金吊類出帆制のことは釘、錠のことに及び、金箔は使用許可の煩多な手続きをとつて、それも、必要な時を遥か遅れて人手される不便を遣り繰りしつつ、辛うじて、代用箔を使用することから、免れたが、このことは修理担当の技術者の身辺にも及んだ。(修理報告書・1957)

昭和20年(1945)8月の敗戦を迎え、その年の修理は二十体に減少したが、仏像の修理は、前に述べたように妙法院の千手観音像だけだった。

私が帰国して、最も感激したことは、この老人達が、修理を続けてきたことと、日本があれ程の惨敗をしている最中でも国から補助金を出して、国宝修理を続けさせていたことである。(西村・1969)

修理は三十三間堂の仏像の修理を除いて休業状態になったので、この年、77歳になっていた新納忠之介は現場から身を引くことにし、また経済難から奈良美術院(水門町)の事務所を処分した。ここに、新約忠之介主宰の美術院は閉鎖されたのだが、しかし、京都の三十三間堂の仏像修理は途絶えることなく行われた。小野寺久幸美術院常務理事(五代目所長)の談によると、三十三間堂の修理現場が結果的に、奈良に事務所があった美術院の伝統を引き継いだのだといわれる。

GHQの占領下にあった昭和21年(1946)も修理は中断せず、五十体には程遠い数であるものの、十五体の修理が行われた。数が減ったのは国庫補助金の削減、寺の財政事情のためである。

この頃の文化財修理の実態がどのようなよじのであったのか、戦後史を検証する上でも興味深いものがある。昭和22年(1947)以降は毎年50体の修理計画が立てられ、計画的な修理が復活し、さらに9年間続いた。最後の昭和31年度(1956)に26体が修理されて、21年目にして1001体の観音像の修理が完了した。挿図5は同年、三十三間堂前で振られた記念写真と思われる(西村公朝調査ノートに拠る)。

この修理のことが、細々ながら、絶えず行はれたことが、この際での大きな功績として経験された。

と最後まで見守ってきた丸尾彰三郎は述懐する。また戦後の社会が混乱し、ほとんど修理の仕事がなくなったこの時期に、奈良美術院の活動が停止されても、京都で三十三間堂の仏像修理が恒常的に続いていたことは、修理技術者たちにとっては修理という使命感を強く自覚するものであって、「美術院国宝修理所」という修理者集団の崩壊が食い止められたと、美術院の先輩たちは語っている。

長期にわたったこの修理は、修理責任者も三代にわたり交替した。すでに述べたように、二代目明珍恒男の急逝のあと、後任は新納忠之介が再びあたり、戦後は現場主任の榊本義春が責任者であった。

▶︎(附)財団法人美術院の発足

ここで戦後の修理技術者たちの動向について記しておく。昭和22年(1947)から昭和30年(1955)の間は、これまでの奈良美術院の修理技術を継承する職員たちが三グループに分かれ、それぞれ現地修理を実施している。榊本義春を主任とする三十三間堂国宝修理所、白石義雄グループ(奈良)、および白石宗雄と藤田直三グループ(東京)である。

昭和30年(1955)一つの団体となるように、三十三間堂の修理現場が抱えていた仕事に、他のグループの修理技術者が結集した。この集団が現在の美術院の基礎をなすものとなった。代表は榊本義春であり、昭和32、33年(1957、5人)の頃からは「美術院国宝修理所」の名称が使用され、所長(4代目)に榊本義春が就任した。三十三間堂の千体仏の修理が完成すると、昭和32年(1957)美術院国宝修理所の事務所を隣接の妙法院境内に移した。昭和34年(1959)西村公朝が四代目の美術院所長に就任した。同時に辻本干也が副所長となり、これを補佐した。昭和38年(1964)事務所を妙法院から京都国立博物館構内に移転した。

昭和43年(1968)任意団体であった美術院国宝修理所は、文部省所管の「財団法人美術院」として法人化された。その年は新たに文化庁が設置され、文化財保護委員会の業務が文化庁へ移行される時であった。美術院は、組織の形態や名称がいくつかの変遷を経てきたものの、修理技術者たちは、岡倉天心が構想した日本美術院第二部、及びいわゆる奈良美術院の伝統を継承してきたものである(藤本青一・2006)。国の指定になつた仏像または神像、あるいは大型の工芸品を中心とする木造の文化財の修理は、今日まで一貫して美術院が行ってきている。

昭和五十年(一九七五)小野寺久幸が五代目所長に就任した。昭和五十一年(一九七六)、美術院が長年にわたり築いて来た「木造彫刻修理」の技術が公式に注目されて、国の「選定保存技術」に第一号として選定されることになり、美術院はその保持団体に認定された。平成十二年(二〇〇〇)からは藤本青一が六代目の所長となり、現在に至っている(挿図6)。

■修理委員会を組織して行われた修理・法隆寺中門の仁王像

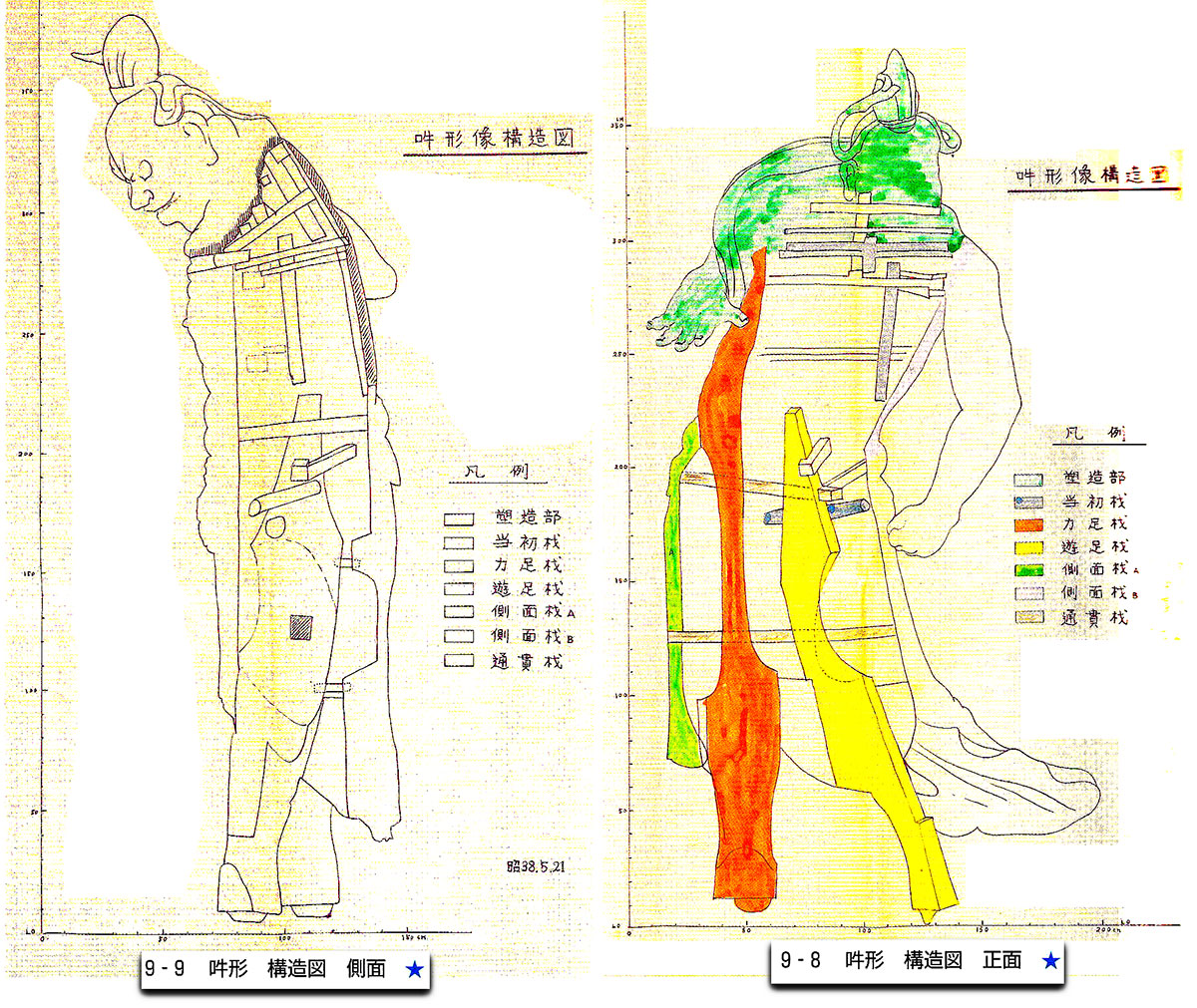

中門の仁王像・修復作業期間・昭和36〜39年(1961〜64)は奈良時代の塑像の大作であり(像高は阿形が379.9㎝、畔形が378.5㎝)、他に現存例がない。五重塔の塔本塑像とともに和銅4年(711)に造られたことが分かっている。向かって右に阿形像、左に吽形形像が配され、ともに頭部と上半身を大きく前にかがめ、左右相称形となるように腰を外側に強く引き、内側の足を前に踏み出して立っている。激しい両腕の身振りや、近くを脱んで身構える姿態の表現は力が充実しており、このような力感表現は中国の盛唐彫刻の影響を受けている。

中門の仁王像(金剛力士像)は奈良時代の塑造の大作で和銅四年(711)に造られたが、これまでに大きな修理が数回行われて来た。吽形は頭部の一部や体部などが木彫にかわり、阿形は像内の心木の折損という構造上の問題を抱えていた。前屈(まえかが)みの上半身がより前傾していたのである。そのため従来の伝統技法に加え、像内を合成樹脂で補強するという、これまでにはない新しい考え方にもとづく修理方法が採用された。

飛鳥白鳳時代の仏教伽藍で尉二王像は始め中門に、後に南大門に置かれ、奈良時代の中門は二天像が安置された。和銅4年(711)五重塔の塑像と同時期に造られた本像は、中門安置の古い伝統を踏襲している。向かって右に阿形像、左に畔形像が配されるが、ともに頭部と上半身を大きく前に屈め、左右相称形となるように腰を夕順りに強く引き、内側の足を前に踏み出して立っている。激しい両腕の身振りや、近 くをぐっと睨んで身構える姿態の表現は力の充実が感じられ、盛唐彫刻にみる力感表現に通じるものがある。

吽形像は中世、休部の塑土が崩れ落ち、倒壊寸前であったと推測され、大永3〜5年(1523〜25)下半身と左腕が、阿形像に倣って木彫で補作された。休部材はスギ材、左手はクスノキ材製。この時に像内に妙法蓮華経八巻が納められた。奥書には以上の経緯や施主、修理仏師らの名が記されている。畔形像の塑造の箇所は、 頭部、上半身半ば、右手および右肩にかかる天衣である。

さて本像は塑造という脆弱な材料で造られ、また風雨を直接受ける環境に安置されていたから、損傷を受け易く、これまで大きな修理が何度か行われてきた。吽形像の現状は頭部、上半身半ば、右手および右肩にかかる天衣だけが塑造であり、他は室町時代(16世紀)に木造に替わっている。阿形像も次節で述べるようしんぎに、心木の折損という構造上の問題を抱えて来た。したがって本像の近代修理を理解するためには、まず、これまでの修理の歴史を振り返っておく必要がある。そこで、ここでは塑造特有の心木の構造に触れながら、大修理となつた阿形像の修理の歴史を中心に次に述べる。

▶︎第一度の修理

阿形像の構造は

①上半身の中心を通る一本の心木と、

②両脚にあたる二本の心木が基本であり(ともに榧・かや・材製)、躰部(たいぶ・からだ)は木舞(こまい・縦横に組んだ竹や細木)の上に塑土を盛って造られている。その後、時期不明だが、

①の心木が腰あたりで折損する程の大きな事故に遭い、塑土の大半も落下損傷した。事故の原因は天災による転倒破壊が想定されている。この時の補修が第一回目であり、時期は奈良末期と推定される。主な修理は、塑土の残存部をもとにして、心木構造の根本的な補強にあったと考えられる。すなわち、折れた①の心木を挟むように、檜の角材や副木(そえぎ)で補強し(図9-1 構造模型)、②の心木二本も同様の角材で前後を挟むように組んでいる。両手の心木を取り付けるため、①の心木に貫を通すように、角の心木を取り付けた。これらに木舞や小枝を組み、あるいは巻いて、当初の土とは違う新しい塑土で彫刻面を造り直した。この時に使われた心木の補強材は回廊の軒裏材のような、古代建築部材の転用を思わせるものであったと報告されている。これらのことによつて第1度目の修理が8世紀末と推定されている。つまり、均整のとれた肢体と達しい筋骨を表わす阿形像の姿は、第1度の大改修後の表現と推定されるのである。また吽形像の左の顔は、忿怒の感情表現が露わになる奈良末期の天王像の表現に通じることも注目される。

▶︎江戸時代までの修理

その後の修理の歴史を略述すると、吽形像は中世、塑土が崩れたため、大永3〜5年(1523〜25)にかけて下半身と左腕が阿形像に倣って木彫(杉材)に替わり、顔の右半分も木彫で補作された。

阿形像は①の心木の折損が後々まで致命傷となり、次第に腰回りに亀裂が入り、割れが全面に廻るなどの損傷が進行し、江戸時代、宝永2年(1705)大規模な補修が施された。中古の補修土はすべて取り除かれた上で、全身の表層を漆喰混じりの塑土で上塗りしたと考えられている。仕上げは布貼・錆下地・彩色(朱沙)とした。

▶︎近代の修理

次に近代以降の修理について述べる。本像は明治42年(1909)に国宝となり、大正3年(1914)修理が行われた。大きな補修箇所を記すと、阿形像では両足首を新しく補ったこと、吽形像では右顔面の補修部を修整したことであるが、構造の根本的な弱点の補強にまで至らなかった。

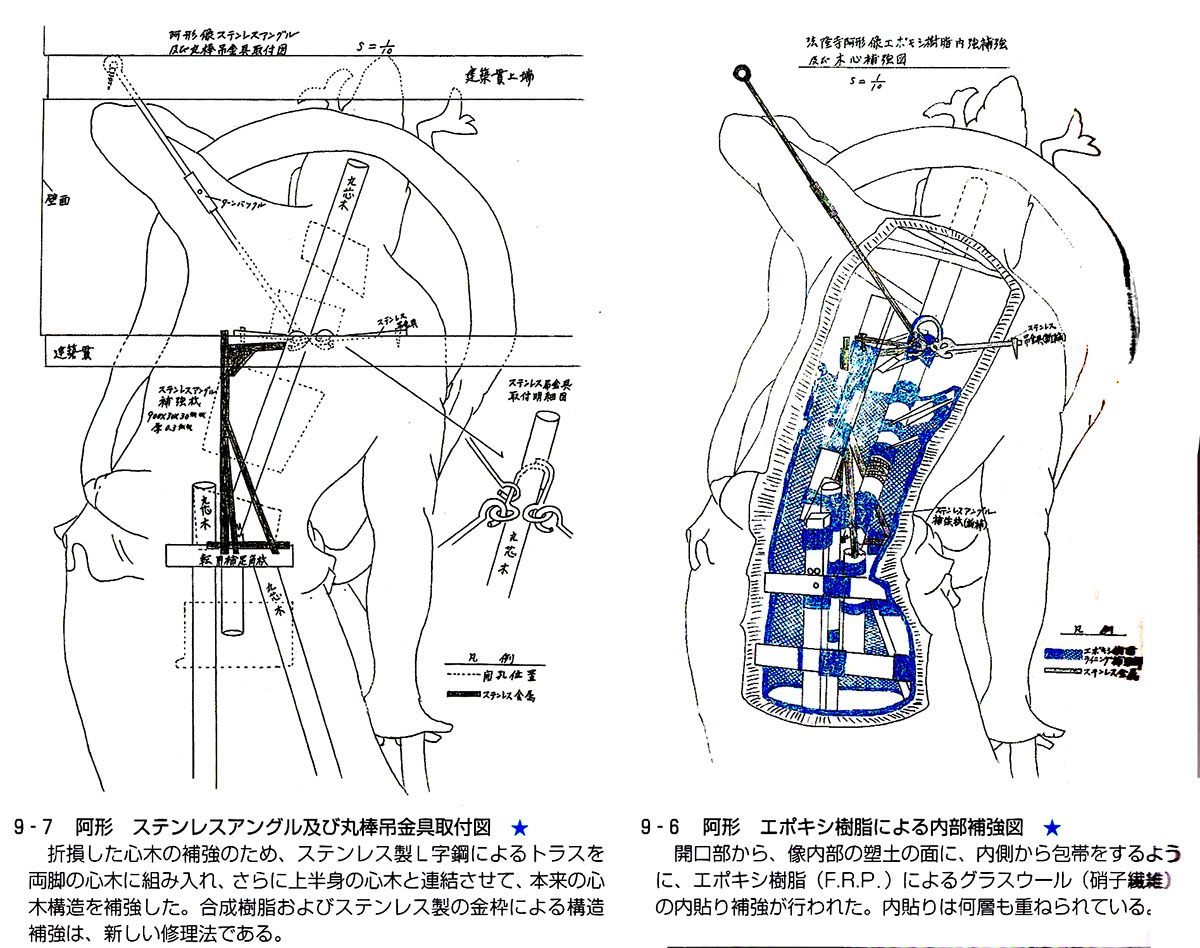

さて昭和36年(1961)から始まった本像の修理は、3年を要して昭和40年(1965)に竣工した。修理を進めていく上で修理委員会が設置され、保存科学的な観点と伝統技術の考え方とを併せ用いた修理方針が検討された。本修理は、畔形像の左腕(木彫)の虫蝕被害調査に端を発したものであったが、調査が進むにつれて、これまで述べてきた阿形像の心木の折損の問題が、この時にはじめて顕在化したのである。阿形像の腰回りが亀裂・破損していること、前屈みの上半身がより前傾したようにみえること、像内の心木が折損していること、という致命的な構造上の欠陥が科学的機器を用いた調査および像内調査によって順次確認されたのであった。従ってこの仁王像の修理は非常に難しい修理となった。本稿では、その内の阿形像について次に述べる。

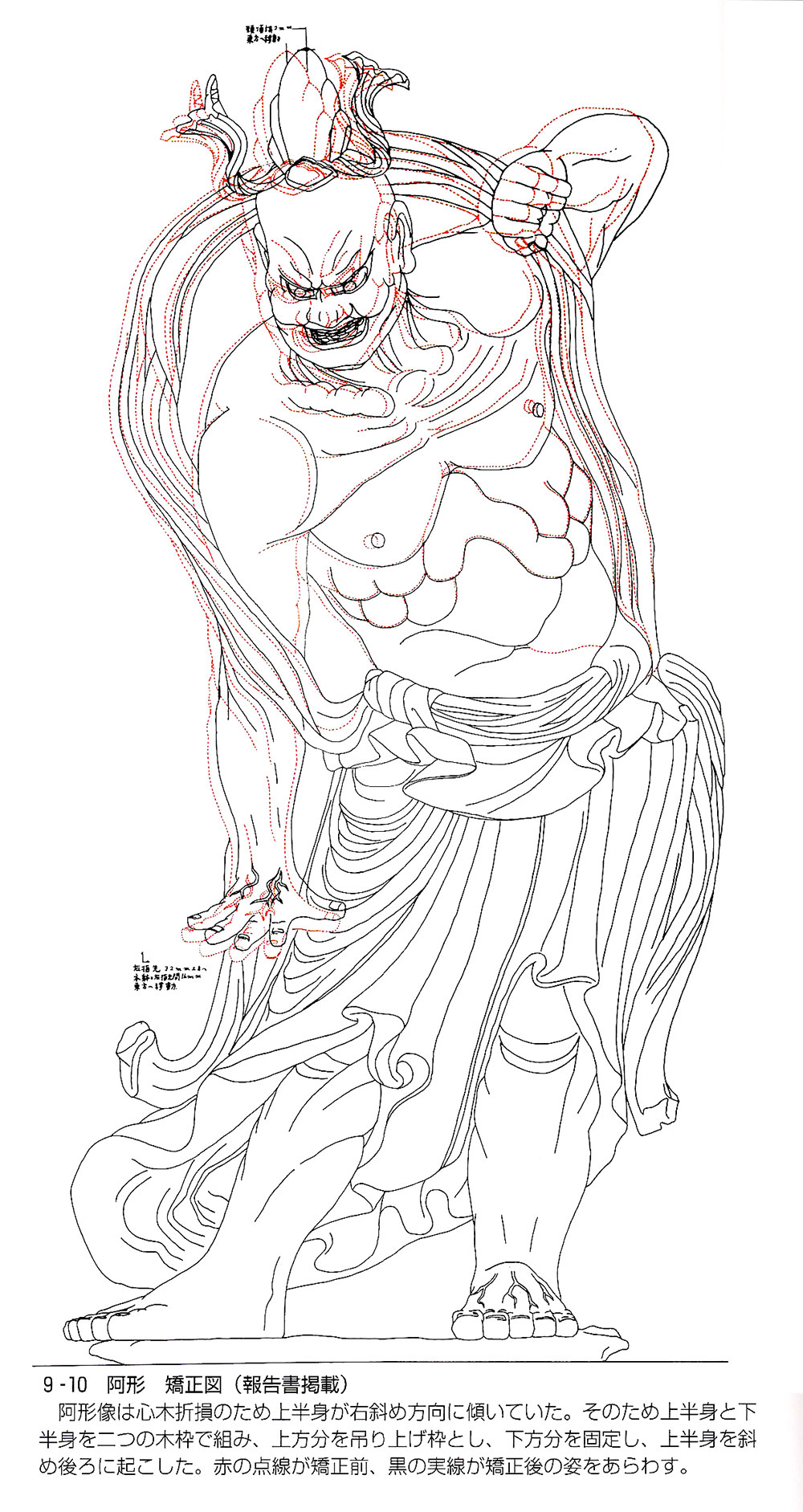

▶︎上半身の矯正

阿形像は中心の心木が折損しているため、現状、上半身が右斜め前に傾いていた。そのため左腰脇に亀裂開口(2.5㎝)が生じ、右手指先が3㎝以上下がり、尊容をはなはだ害していた。この胴回りの傾きを直すために、修理委員会では慎重に審議が進められ、次のような矯正の処置を講じることにした。上半身と下半身を二つの木枠で組み、それぞれの重量が分散するように、上半身に取り付けた木枠を吊り上げ枠とし、下半身のそれを固定枠とした。そしてこの吊り上げ粋が操り人形のように、上下・前後・左右に動かすことが出来るようにして、上半身を斜め後ろに起こしていくのである。この作業は昭和38年(1963)8月21日から23日であったと記録される。その結果、頭頂で北へ9.3㎝、東(向かって右)へ58.5㎝移動した(図9-10)。左腰脇の亀裂が塞がり、下がっていた右手指先も元へ戻った。この矯正は江戸時代(宝永2年(1705))の修理時に近い形状であるといわれる(辻本干也「修理工事」 (『修理工事報告書』所収)・1965)。

▶︎像内の補強

阿形像の内部状況を正しく把握するため、像の背面を三カ所開口して調査したところ、上半身を支える主要心木が中心から折損している事実が確認された。内部構造が意外に複雑であるので、4分の1の内部構造模型(図9・1)が製作されている。委員会では構造補強の具体的方法と合成樹脂の使用方法とが検討された。まず開口部から像内部の塑土の面に、内側から包帯をするように、エポキシ樹脂(F.R.P.)によるグラスウール(硝子繊維)の内貼り補強が行われた(図9・6)。内貼りは何層も重ねられた。施工に当たっては、東洋陶器茅ヶ崎工場に現場主任の辻本干也(副所長)が出向し、樹脂の使用方法を直接見聞かつ実習している。

また折損した心木補強のため、ステンレス製1字鋼によるトラスを両脚の心木に組み入れ、上半身の主要心木と連結して、強度を持たせるようにした(図9・7)。 塑像の内部(空洞部)を合成樹脂等で補強し、また折損した心木にステンレスのアングル(金属枠)で補強する施工方法は、これまでにはない新しい考え方に基づく修理法と言えるだろう。(挿図7 法隆寺中門仁王像 像内補強工事 作業 )

.jpg)