美術院の歴史(岡倉天心の研究・修理の実践)

■総 説

■総 説

■仏像修理100年・・・美術院の歴史とともに

鈴木 喜博

▶︎はじめに

仏像は信仰の心で造られ、同じく信仰の力ですべて修理されている。このことは仏像を拝し、あるいは、これを観る者にとって何の疑念もないところである。数百年も前に造られた仏像は自然の朽損や人為的被害などを被ってきたのが一般的であり、いまに遺(のこ)る仏像の多くには、厚い信仰心のもとで何度か修復されてきた歴史がある。ところが、神仏分離が行われた明治元年(1868)以降の日本では、神社では境内から仏像が取り払われ、神仏混淆の信仰が排除されたので、損壊を被りながらも滅失の危機を免れた仏像(本地仏など)が幸いに近隣の寺院や講の会所に遷(うつ)されたとしても、それを信仰のもとで修理するのはなかなか難しかった。それから百年余り、今日まで緊急避難のまま無住の寺院ないし集会所に遺る仏像は少なくない。また寺院の方も明治四年(1871)の上知令(あげちれい・じょうちれい)によって田畑が没収されてしまったから、以前のように十分な維持管理は望めず、修理の時期を迎えていた仏堂や仏像があったとしても、経済的理由で修理できない状況にあった。

【上知令】天保の改革の法令の一。江戸・大坂の近隣にある大名・旗本の領地を返上させて幕領に編入し、代地を与えようとしたもの。多くの反対を受け、実施されないまま撤回された。明治4年(1871)1月5日に太政官布告として達せられた、寺社領地の没収令。各藩が版籍奉還を実施したのに対し、寺社だけが私有地を保有しているのは「不相当」であるとして、寺社境内以外の土地を上知すると命じた。これにあわせて同5年には、寺社に対して現石高の二割五分を禄米として支給することとしたが、同八年には境内地を祭典や法会に必要な範囲に限定して他はすべて上知、禄米も同17年に廃止された。すでに慶応元年(1856)には鹿児島藩が寺院領を没収しており、廃仏毀釈においても寺院領の没収がみられていたが、この上知令の結果、天台宗、真言宗、臨済宗、浄土宗は特に大きな痛手を受けた。一方浄土真宗や日蓮宗、曹洞宗への影響力は小さかったといわれている。

江戸時代の封建社会や価値観が崩壊し、近代国家としての新しい体制が敷かれた明治時代の日本では、仏像に限らないことだが、貴重な文化遺産が失われていく事態に直面したのである。このような中で仏像を含む古美術品が海外に流出するといった問題も新たに生じていた。

日本美術が海を越えて欧米などに渡った時期は大きく三つあるとしている。①オランダ人が蒔絵漆器や磁器を欧州に多数もたらした一七世紀半ばから一九世紀半ば②日本が開国した一九世紀半ばから第二次世界大戦終了まで③終戦から現在に至るまで本書は主に、②を中心に論述を進め、③も少し語られている。日本美術が最も大量に海外に流出した時期は、明治維新以降で、その背景には、経済環境の激変により大名やその家臣が古美術や道具類を処分したこと。政府による神仏分離政策も古美術品に大きな影響を及ぼしたこと。さらに著者が面白く指摘しているのが、新政府の要職に就いた薩長土肥の武士が有する文化的程度が決して高くなかったことも古美術品にとって不幸だった。いわゆる田舎侍の彼らは、たとえ趣味人の者でも文人画以外にはとんと無関心だった、としていること。「どのような人物がどのような経緯から日本美術に惚れ込み、どのような作品を日本から海外へ持ち出したのか。また、国宝級の名作が海外へ流出することに日本人はどう対応したのか。本書はその一端にふれるものである」九人の外国人を大きく取り上げている。「ブラキオポッド=腕足類」の採取を目的として来日し、大森貝塚を発見、『日本その日その日』の著作も残しているエドワード・モースは陶器を。そのモースから東京大学の哲学教師の招聘を依頼され(後に美術行政官に転身)、日本にやってきたアーネスト・フェノロサは、主に絵画などを。モースに導かれ来日し、大の親日家となったウィリアム・スタージス・ビゲローは、刀剣、漆器などを中心とした四万点を超える日本美術を蒐集した。この三人のコレクションが、ボストン美術館の日本美術コレクションの基礎となっているという。

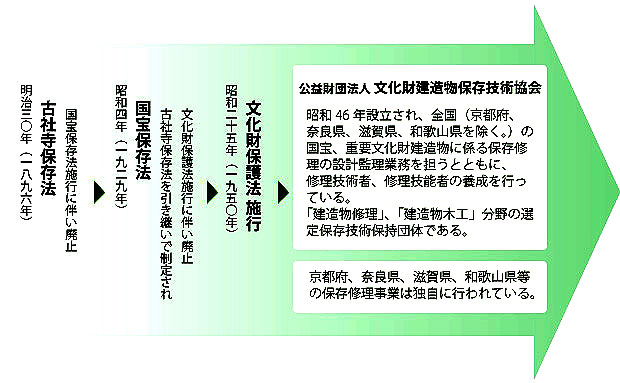

このような文化遺産の危機的状況を打開するため、明治21年(1888)から臨時全国宝物取調局による宝物調査が始まり、その成果が明治30年(1897)の古社寺保存法の制定に発展した。損壊したままの建造物および仏像を含む美術工芸品の貴重な文化遺産に対して、修理費の多くを国が補助するという制度である。翌年(1898)から国の主導による修理が始まった。

そこには修理の対象となつた国宝(古社寺保存法に拠る)宝物に対して、従来からの信仰心とともに、日本文化の大切な宝物を守るという新しい文化財保護の理念が加えられていることに注意されよう。いわゆる文化財修理の始まりである。それから歳月が過ぎて、2010年まで百十年余り、仏像の修理は継続して行われて来た。その間、戦争を挟んで国の体制が大変革し、科学技術の急速な進歩によって社会や文化が大きく変容して来たとはいえ、仏像の修理は信仰心とともに、日本の文化遺産を守るという高い理想を掲げて途絶えることなく続いている。戦時下にあっても、戦後の混乱期にあっても、仏像は国宝を修理するという名のもとで中断することがなかった。戦後六十年余りを経た今日、文化財保護法および文化財保護条例が整備ないし改訂されるたびに、文化財保護という価値観がより明確となり、修理された仏像もまた、他の修復文化財とともに、日本文化を形成する文化遺産としての価値がますます高くなつている。

このような仏像の修理の歴史は「修理文化」といってよいほどに、その内容が多彩である。修理中の新発見も蓄積されて、学術的にもその内容は豊富である。そこで百年をひとつの区切りとして、仏像修理の歴史を展覧会という手法で振り返ってみることにした次第である。特にここで断っておくことは、これまでの修理文化の歴史のなかで、特に記録に名を留めておくべき修理の中から、十件余りを選んで展示を構成していることである。また最近の大きな修理は現在進行形の性格を持っていることでもあり、展示の対象として歴史的にとらえることは時機尚早と考え、正面からこれを取り扱うことがないように配慮した。そのため、それを補完する意味で、奈良国立博物館の文化財保存修理所で行われた二つの仏像の修理を取り上げ、現在の修理を紹介することにした次第である。

▶︎古社寺保存法

明治30年(1897)に制定された古社寺保存法は、それまでの内務省と宮内省によって行われていた文化遺産の保護の政策を統一化した性格を持つといわれる(文化財保護委員会・1960)。これによって建物は特別保護建造物、仏像等の美術工芸品は国宝(旧国宝)に指定されたのである。

標題の法律の第一条には「古社寺にして其建造物及宝物類を修理すること能はざるものは保存金の下付を内務大臣に出願することを得」とうたい、保存金(国庫補助金)による修理保存を第一義にあげている。このような背景には、明治の風雲に遭遇して破壊的変動を受けた文化遺産の数は想像する以上のものがあったのではないかと指摘されている(西川杏太郎・1981)。

修理の補助は申請制であり、内務大臣はこれを古社寺保存会に諮問し、「歴史の証徴、由緒の特殊、又は製作の優秀」の価値基準でそれぞれ審査され、修理に値する建造物および宝物類(美術工芸品)が選ばれた。その後、修理費の積算および保存金の交付を経てから修理が始まるという制度であった。最初(明治30年(1897)12月)ほ国宝指定が155件。これらのうち五十数件の修理が議決された(1898年三月)。修理物件は奈良県と和歌山県の二県に限られ、彫刻では東大寺法華堂の諸仏、法隆寺の救世観音・百済観音など、工芸品では法隆寺金堂天蓋、中宮寺の天寿国繍帳、および和歌山・熊野速玉大社の古神宝類一括などであった。総工費は6318円余(円以下の端数は余と表記する)、国の保存金は5054円余。補助率80%、自己負担20%の国庫補助事業である。このような修理制度は、昭和4年(1929)の国宝保存法制定まで約三十年間にわたり存続し、さらに新法に受け継がれた。

▶︎日本美術院第二部

古社寺保存法にもとづく仏像の修理を行ったのは日本美術院であった。日本美術院は明治31年(1898)7月に岡倉天心が創設したもので、当初は内規によると、研究部と製作部からなる。前者は「青年会員ノ指導及成績展覧ニ係ル事業」、後者は「平常製作及依嘱製作ニ係ル事業」をそれぞれ担当したが、これらとは別に宝物修繕を担当する部門があり、そこに東京美術学校助教授を解職された新納忠之介が配属されたのである(この項、美術院新納義雄.平山圭両氏のご教示による)。この宝物修繕部門が後述するように、明治39年(1906)の組織改正で日本美術院第二部となったのである。

岡倉天心(一人六二〜一九一三)は明治十七年(一八八四)から政府主管の古美術品の調査を行っており、明治十九年(一八八六)にはフェノロサとともに渡欧して海外の美術界の現状を見聞していた。先に述べた明治二十一年(一人八八)設置の臨時全国宝物取調局の委員の一人であり、古美術保存に大きな功績を残して来た著名な人物であを。

新約忠之介(一八六八〜一九五四)は鹿児島県の人。明治二十七年(∵八九四)東京美術学校彫刻科を卒業後、翌年同校助教授となり、新作の彫刻家を志していたが、東京美術学校による中尊寺金色堂の仏像修理(明治三十年(∵八九七))に際して工事主任として携わり、美術学校の卒業生を率いて無事竣工したという実績があった。

■ 近代修理の始まり

■ 近代修理の始まり

文化財の修理は原状絶韓修理が基本である。仏像の場合、歴史的にかつ芸術的に価値の高いオリジナルの表現がそのまま保たれるように、慎重に修理するという姿勢が大切である。欠けて失われたところは補わないのが原則である。ただし、そのままにしておくと損傷が広がる場合、あるいは構造上の問題がある場合、積極的に補修・復原している。修理箇所は本来の姿を損なわないように、かつ信仰上の観点からも十分に配慮して仕上げられる。

▶︎修理は和歌山から始まった

岡倉天心が構想した日本美術院の修理は明治31年(1898)、和歌山県から始まった。古社寺保存法にもとづく近代的修理の最初の組織的な修理事業であつた。対象となったのは高野山、護国院(紀三井寺)、道成寺、熊野速玉大社などの十九社寺である。最初は東京美術学校のスタッフに依頼する予定であったが、同年3月から4月にかけて東京美術学校で内紛があったので、天心の構想のもとで始められようとした仏像の修理は少し複雑な経緯をたどった。この騒動で岡倉天心は美術学校の校長を辞職する。天心排斥に抗議した教授・助教授らは学校当局から解雇された。新納忠之介[にいろ ちゅうのすけ、1869年(明治元年) – 1954年(昭和29年)]もこのグループにいた。7月、岡倉天心によって日本美術院が創立される。新納忠之介は解雇された教授たちとともにこれに加わった。そのような騒動の渦中に、新納忠之介は三名の東京美術学校の卒業生ととも和歌山県古社寺修繕出張事業に派遣されたのである。古社寺保存法による仏像の近代的修理の始まりであった。

なお菅原大三郎が行った大正七年(1918)の美術院新年の挨拶(控え)には、近代修 理の始まりを前年明治30年(1897)に行った中尊寺の仏像修理としている(菅原安雄1981)。この見解は、中尊寺の仏像の修理に参加したメンバーが東京美術学校の出身であり(新納忠之介、飛田徳太郎、菅原大三郎)、そのグ〜−プがそのまま和歌山の修理に引き継がれたという修理者側の経験によるものである。一般に制度として修理費の経費の大半を国の保存金で賄われるという修理が近代修理の始まりとすれば、やはり和歌山県が最初である。

この和歌山の仏像の修理については、『紀伊毎日新聞』等を引いて考証した新納義雄美術院総務顧問の論考があり(新納・2005)、これを参考にして、彼らの動向を少し紹介しよう。新納忠之介ら一行は同年八月四日、高野山金剛峯寺以下の仏像の修理に着手した。修理は運慶作の不動堂八大童子像(八躯)を含む四件である。九月下旬に護国院(紀三井寺)、十月下旬に道成寺、十一月中旬に熊野速玉大社に移動し、それぞれの仏像ないし神像を修理した。

(挿図1)は和歌山県の修理を無事に終えた時の記念写真(新納家所蔵)であり、裏面の書入れによって主任新納忠之介、技手増田有信(明治27年(1894)卒業)、副主任菅原大三郎(同29年卒業)、技手天岡均一(同30年卒業)が派遣メンバーであったことが分かる。翌年一月、日本美術院長の岡倉天心の指示があり、二月、高村光雲(彫刻)と閑保之助(工芸)らが修理監督として和歌山県に派遣され、新納忠之介とともにそれぞれ竣工確認した後、和歌山県に検査結果を報告し、修理事業が完了した。この時の修理物件で今日よく指摘されるのは能野速玉(はやたま)大社の御神体である。損傷が著しく、将来においても損傷移行の恐れがあると判断され、欠損箇所を大きく補つて復元修理された。「古社寺保存会」で決まった事業費は4151円余(修理費総額は彫刻に限らず、仏画・経典のほかに古神宝も含む)であった。

先に記した奈良県の修理分(1267円余)は今回中止となり、開始は明治34年(1901)東大寺法華堂の修理まで延びた。

▶︎美術学校と競合

明治三十二年(一人九九)に決定された修理では十九社寺のうち大阪府、滋賀県、広島県の国宝修理は、東京美術学校が請け負った。全体の二割であり、研究生の実地練習のためという理由が伝わっている。同年七月に新納忠之介が内務省の古社寺保存計画調査の嘱託となったのは、そのような点を踏まえているようであり、翌年、新納は双方の技術者を指揮した。

明治34年(1901)、仏像の修理は日本美術院に集中する。静岡(伊豆山神社)、神奈川(杉本寺、明月院、円応寺、建長寺など)、岐阜(新長谷寺)、香川(観音寺、善通寺など)、愛媛(太宝寺)などの現地修理が記録されている。鎌倉地方の仏像は、その後関東大震災で壊滅的打撃を受けるが、これについては後述する。

この年の九月、日本美術院長の岡倉天心と東京美術学校長の正木直彦との間で協議がもたれ、双方は和解して何人かは院の正員および学校の教授を兼ねることになった。新納忠之介は日本美術院正員にとどまった。

▶︎仏像の修理

以上のような経過をたどりながら、仏像の近代の修理が始まったのだが、それでは初期の仏像の修理はどのような内容であったのだろうか。このことについて、歴代の美術院所長二人の言葉を引いておく。

古社寺保存法に依る第一号の修理として着手したのが、高野山の仏像修理であった。しかし、今日のわれわれから見れば、この当時の修理は、いわば保存修理技術のテスト期間であったと思う。(中略)。(新納先生は‥筆者加注)仏師としての経験もなく、どこから、どのような法によって、手をつけてよいか迷ったことであろう。しかも、その物が日本の宝として指定され、保存を目的とする最初の修理として、国民の注目のもとに行うことは、如何に心痛したかを察するものである。(改行‥筆者注)そこで新納先生は奈良に事務所を設立すると同時に、奈良在住の寺出入の仏師、当時の名人といわれた漆工、木工、金工や、模造師達を集め、その人達の技術を結集しながら、むしろその技術を整理する法をとったようである。(西村公朝・一九六九)

従来の信仰による修理とは異なる、古社寺保存法による仏像の修理は、当初どのように進めるべきか難儀をしたに違いない。マニュアルがあるわけでもなく、手探りの状態であった。損傷の程度、状態も千差万別であり、その都度方針を見極めながら行ったと思われる。

(小野寺久幸・2004)。

■近代修理の始まり(日本美術院の修理の指針)

■東大寺法華堂の諸仏

東大寺法華堂は建物の修理が明治34年(1901)の春から始まり、堂内の諸仏の修理は同年11月から着工した。修理期間は2年。岡倉天心(覚三)が総監督者、副監督が高村光雲、主任が新納忠之介である。

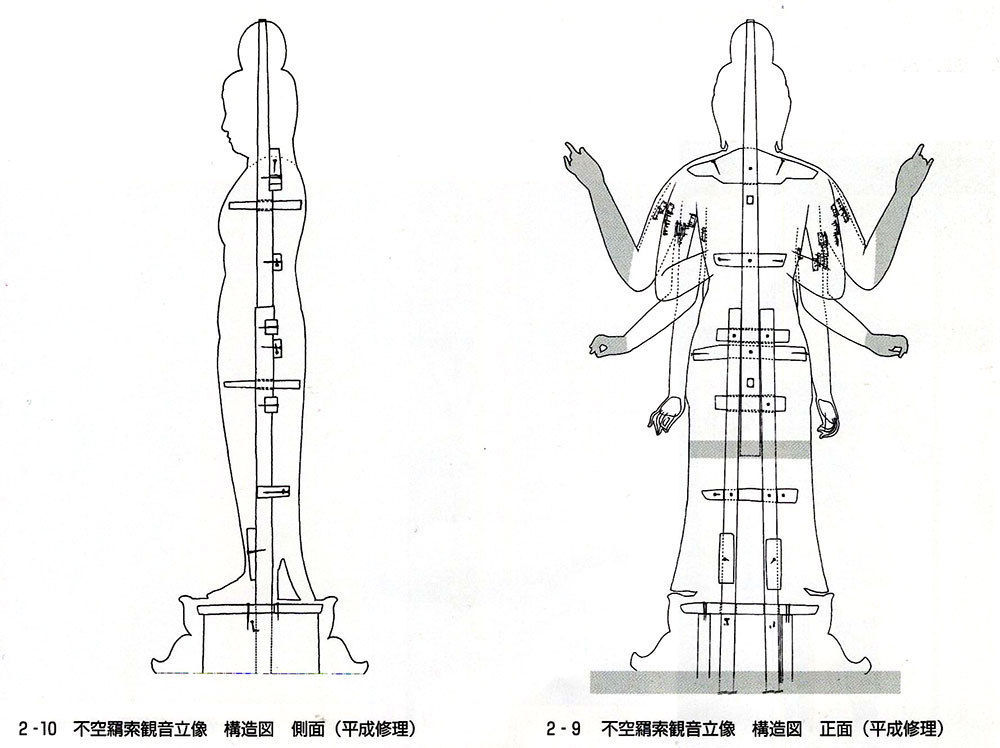

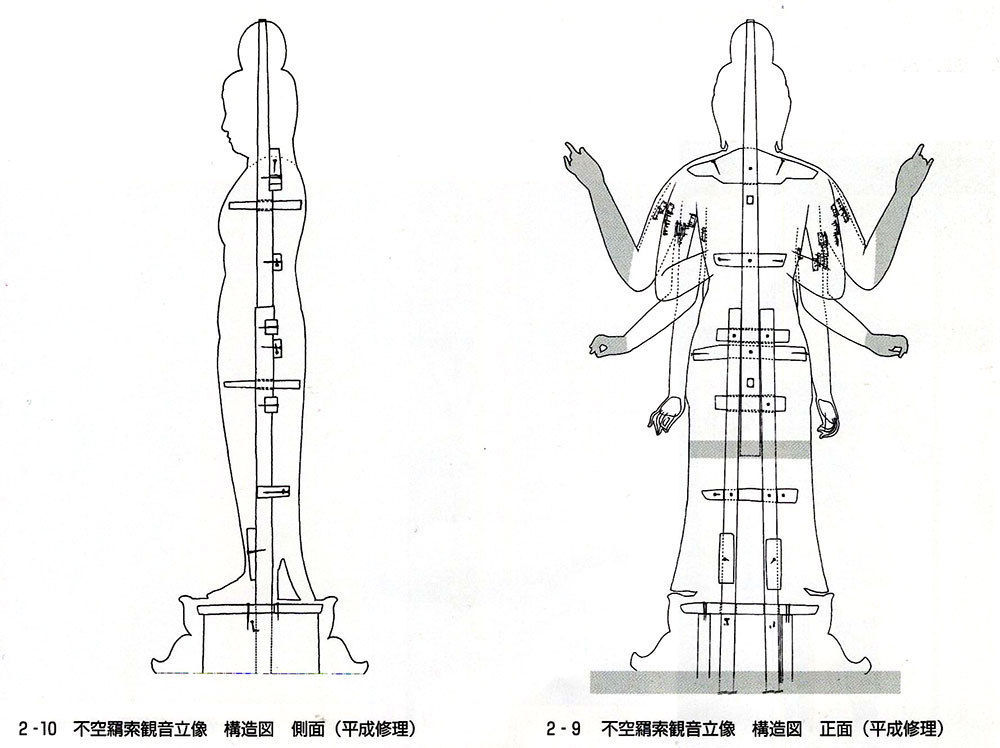

本尊の不空箱索観音像は奈良時代(盛期)の仏像の代表作である。内陣須弥壇上の八角二重基壇の上にあり、像高は362㎝。台座から光背までは6m(光背高488.5蓮華座総高122 宝冠総高882)。人の高さをはるかに超えた巨像である。脱括乾漆造の品質や構造がいかに脆弱であったかは、今日よく知られているが、しかし、明治の修理ではまだ仏像を研究する人も少なく、特に乾漆造や塑造の仏像は木の仏像からみれば特殊な事例であり、これをよく知る人はさらに少ない。1200年以上前の奈良時代の仏像であるから、遺品の数も非常に少ない。修理するにしても容易には解体修理できないことから内部構造も不明で、修理のための仏像移動の場合、乾漆・塑造等の強度の面は未知数であり、取り扱いに十分な注意が必要である。

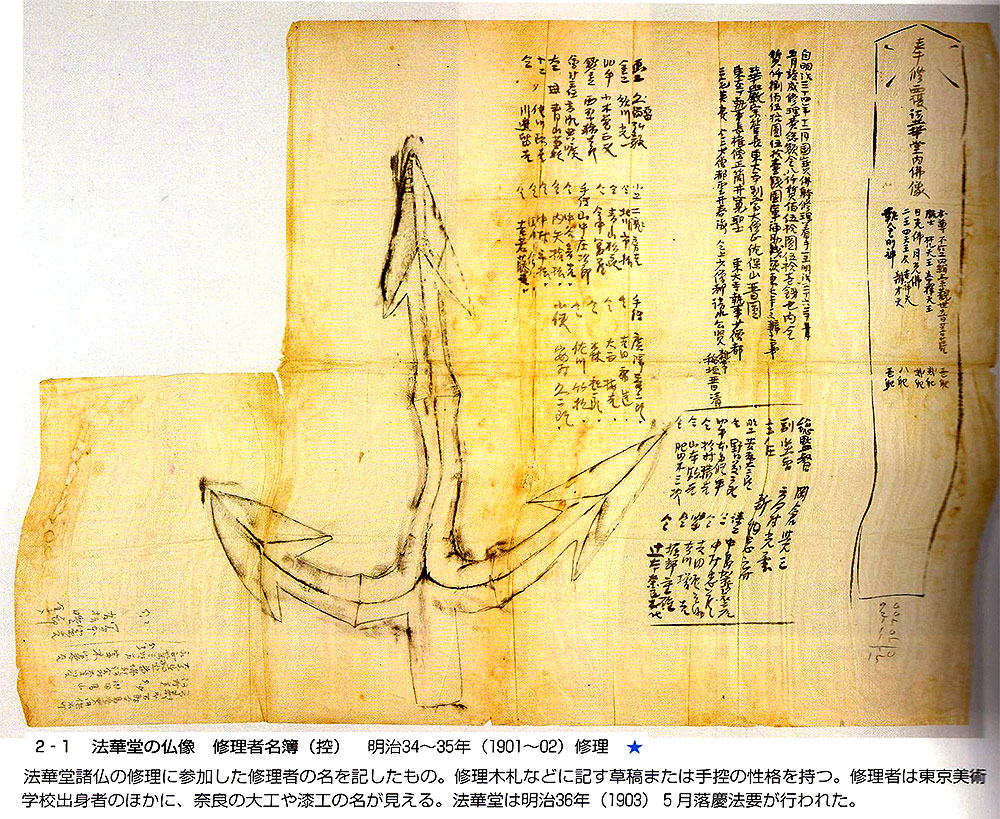

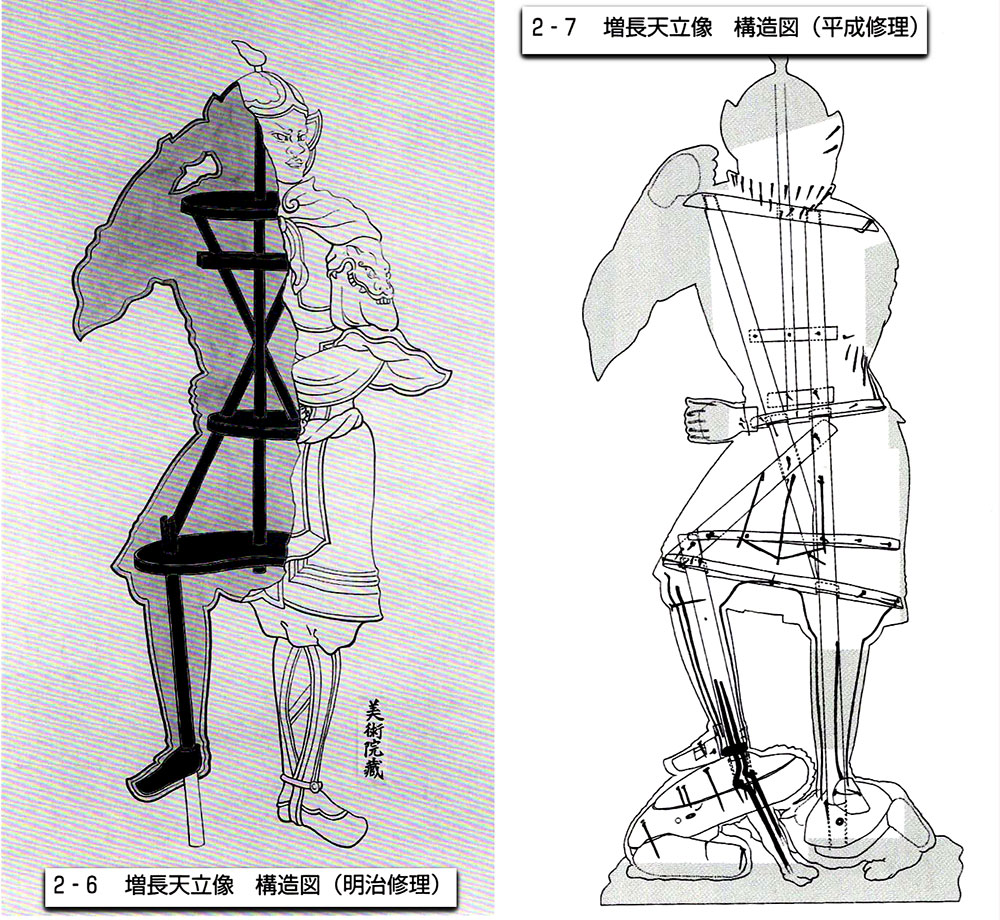

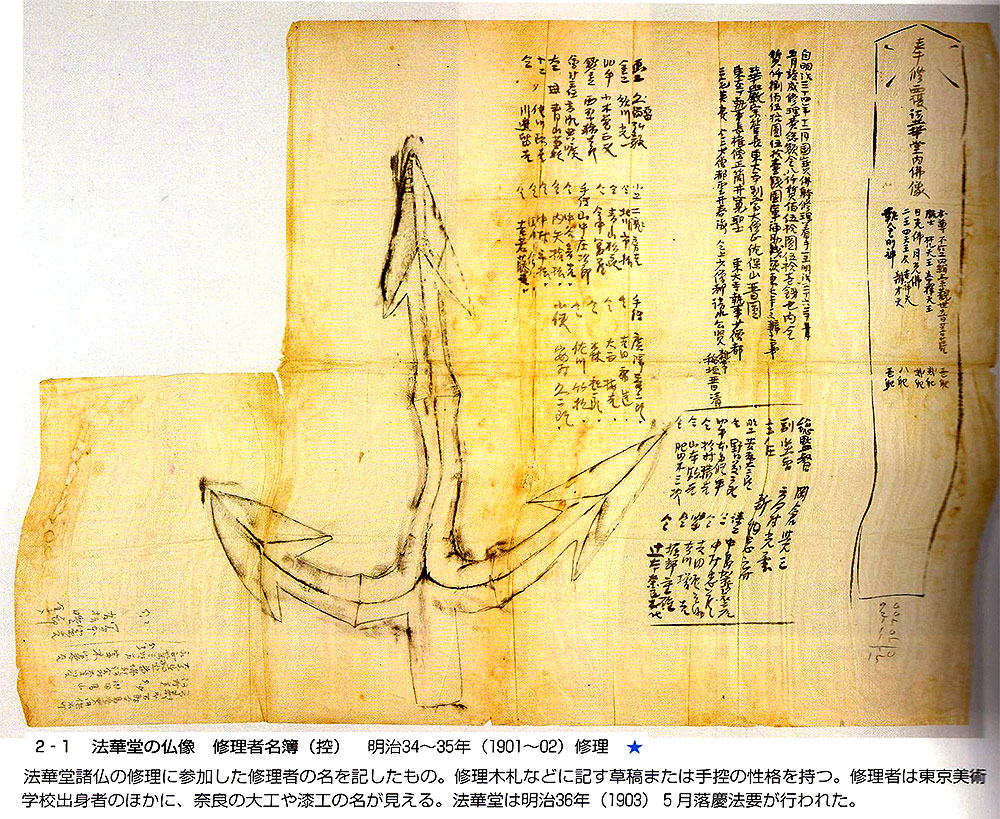

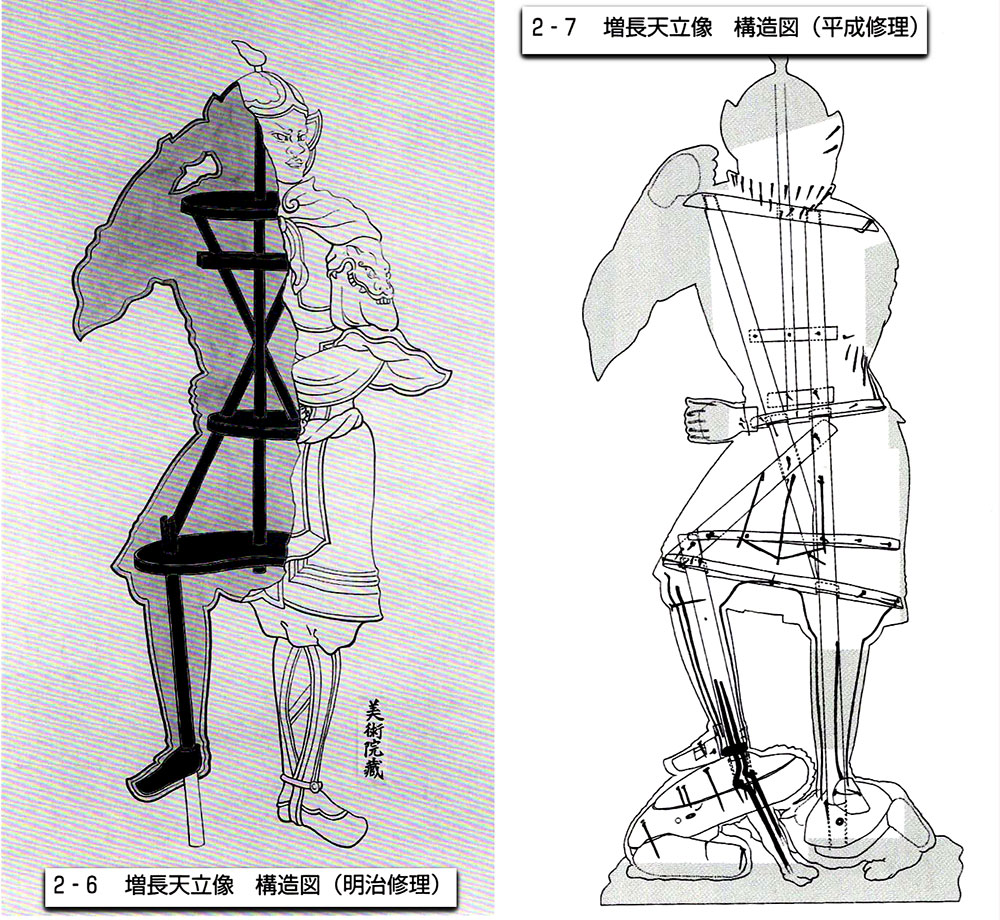

多聞天像の構造を図示したもので、掛幅仕立てになる。他に増長天像の心木構造図も作成された。このような構造図は損傷箇所をもとに作成されたのであり、学術的価値の高い資料として当時から注目されている。

発足して四年目の日本美術院の技術者にとっては大変困難な仕事であることは明らかであった。美術学校の卒業生だけでは経験不足を認めざるを得ず、奈良在住の職人の参加を求めている(後述)。東京の新聞は法華堂諸仏の修理の無謀さを攻撃したという。新約の談話を引く。

発足して四年目の日本美術院の技術者にとっては大変困難な仕事であることは明らかであった。美術学校の卒業生だけでは経験不足を認めざるを得ず、奈良在住の職人の参加を求めている(後述)。東京の新聞は法華堂諸仏の修理の無謀さを攻撃したという。新約の談話を引く。

どうして手をつけてよいやら、どうすればうまく行くのやらまるで見当がつかない。そこ でまづ本堂内に床を張り、ぢっと坐りこんで、ああでもないかうでもないと三カ月の間考へこんだものだ。(略)。まだ、24歳の若ゾウだ。東大寺のお坊さんたちも不審さうな顔つきで、全くさうだ、顔色にありあり現れてゐたネ。(新納忠之介談・1949・50)。

▶︎研究と修理

ところで、新約がこの難しい修理に取り組むことになったのは、岡倉天心の薦めによるものであったことは広く知られている。今後の日本美術院の修理の指針を示す箇所もあるので、長文になるものの、次に引く。

これより先岡倉(天心)先生は、私に相談したいことがあるから来てくれ、と言はれるの で出かけて行くと、奈良の東大寺の仏像補修をやって呉れないか、との事である。私如き 全くの無経験の者にはむづかしいので、お引受は出来ない由を申し上げると、先生は矢庭 にむづかしい事をやるのが研究家の仕事ではないか。古社寺保存は研究するのが眼目で ある。決して職人になってはいけない。従って貴殿らにやって貰ふものは研究的なもので なくてはいかぬ、との御言葉であった。私は之に対して色々研究した結果、若しうまく出 来なかった場合、私は二度と奈良の地は踏まれないと危ふんだので、思い余って、

「先生は、私を殺すつもりですか」

と、苦し紛れの悲鳴をあげてしまった。すると先生はいとも厳粛な面持で、私の苦しい言葉を抑圧するかのやうに、「無論、さうだ。芸術の上では貴方を殺す積りだ。」と、矢庭に一喝されたのである。私はこの先生の強い言葉がギクッと肛の底まで徹する思ひだった。と、私はもうこの世の中に生きてゐる以上、仕事をする以上、死を覚悟して当たらねばならぬ。死より外に強いものはないのだ、と拳を握りしめて決心した。

「先生、行きます。奈良に行って死にます。」

「おう、死んでくれ。芸術のために死んでくれ。」先生の声は力強く尾を引いた。私の胸は張り裂けるばかりであった。(新約忠之介談・1941)付記 これと同じ話が別に「奈良の美術院」(1942)に載る。

平成10(1998)年度に竣工した法華堂諸仏の修理は剥落止めが主な仕事であったが、この時に内部構造の確認のため一部Ⅹ線透過撮影が行われた。近年、このフィルムをデジタル画像化し、美術院は独自にこれらの像の心木構造の図化を行った。それらと明治の図面を比べると、今回の図面の精度の高さに驚く。まさに岡倉天心がいう研究・修理の実践である。

さて、このなかで注目されるのは天心の語りである。繰り返すと、「古社寺保存は研究するのが眼目である。決して職人になってはいけない。従って貴殿らにやつて貰ふものは研究的なものでなくてはいかぬ」という言葉である。この「研究して、修理する」という姿勢は、今日の文化財修理の考え方と軌を一にするものであり、およそ百年前、岡倉天心がすでに語っていたことがここでは重要である。当時、初期修理の出発点から「宝物の修理」の方向性が定められていたのである。従来、信仰の対象としてとらえられてきた仏像を、諸外国の美術にも優る仏教文化遺産として新たなる評価を与え、徹底した調査と研究を行うこと、そのこと自体が優れた修理につながるという考え方が(小野寺久幸/2004)、岡倉天心の構想であったのである。今日の文化財修理の基本的理念のひとつである。

不空箱索開音立像の構造はこれまでまったく分からなかったが、美術院作成の本図によって一案が提示された。2本の心木が台座から腰まで伸び、それより頭頂にいたる1本の心木を挟む構造である。左右前後の構造材は棚板状のものではなく、木枠を像内に廻したものとみられている。平成22年磨からの修理の際、梱包移動で大いに参考とされるだろう。

▶︎法華堂本尊の修理

新納忠之介が法華堂修理に際して十分に時間をかけたという研究・工夫とは、前に述べたように本尊の移動であった(新納忠之介談・1942)。本尊自身は3m62㎝もある大きな仏像だから、移動は最も困難な仕事であった。その段取りを記すと、本尊の台座の高さまで床を張り、御本体を一旦つりあげてから横に寝かせた。これには、大工の使うセビの車を、台座の下に四角い盤を作って組み入れ、更にこのセビから四方に縄を張り渡して倒れないようにして、徐々に仏体を挙げ、脚下の心棒を抜いた(新納忠之介談・1946『奈良の本』所収1952)。

砂糖を量る時などに使ふ和風の手秤のやうな大きい釣台を作つて吊り出したのであるが、 なにしろ1200年も経た乾漆や塑造の仏たちだから、どの程度の力に堪へるものやら見当がつかず、吊り出したものを徐々に横倒しにしたんだが、案外しっかりしてゐて心配したほどでもなかったのは何よりだった。(新納息之介談・1949−50)

また別の回顧談では、本体に直接に縄でも掛けたら千年の霊像を砕いてしまうはずだったと述懐する。

現在美術院が所蔵する新柄忠之介資料には、多聞天像の構造を図示したもの一幅(図2・2)が伝わっている(他に増長天像の心木構造図(図2・6〉も作成されたが、原本はいまのところ所在不明)。おそらくこのような構造図は損傷箇所をもとに作成されたものと思われる。このような構造図解が学術的に価値の高いものとなり、美術史研究者に引用されて多くの美術書に掲載されてきたことは記憶すべきことであろう。

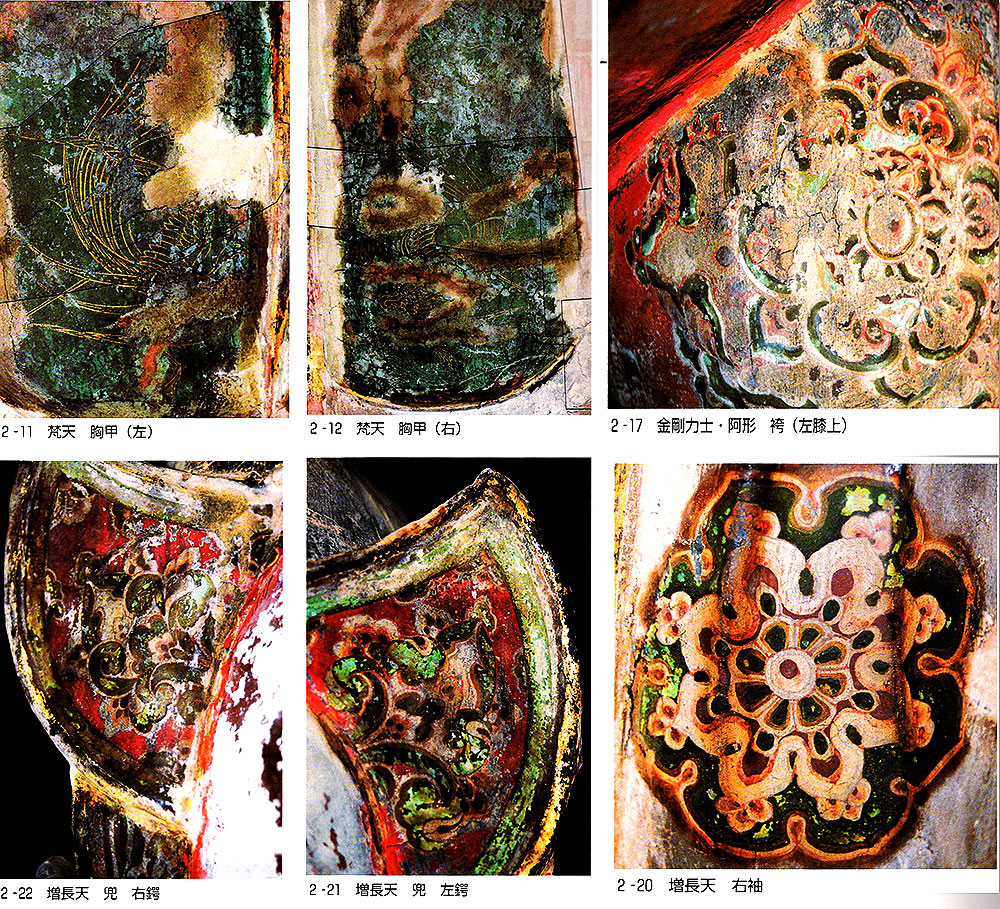

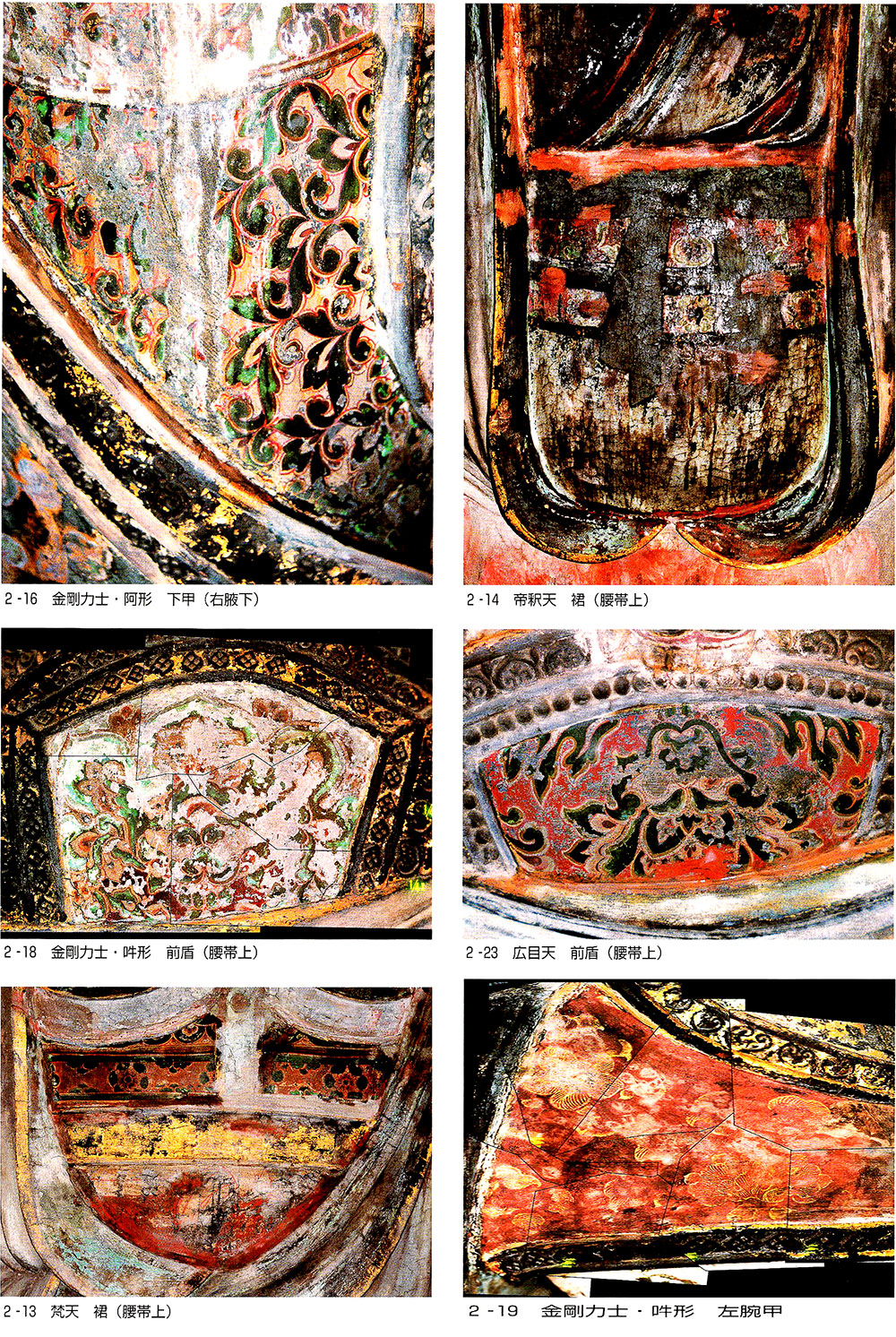

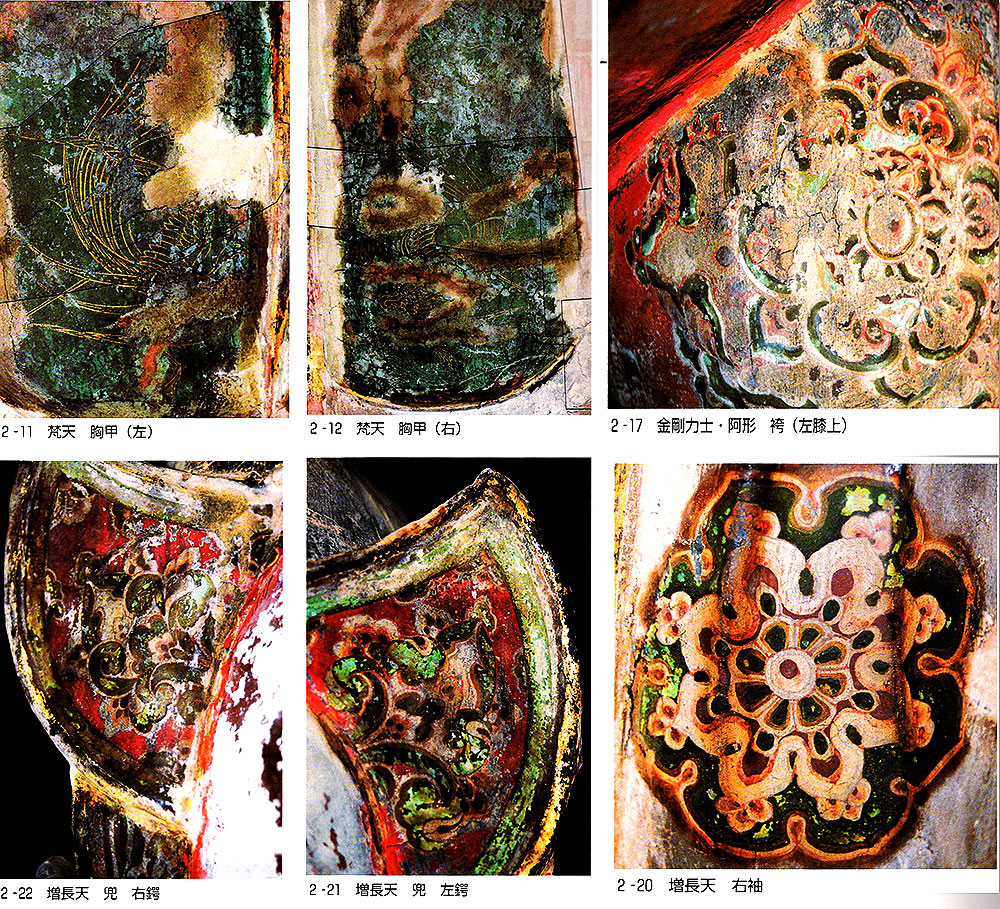

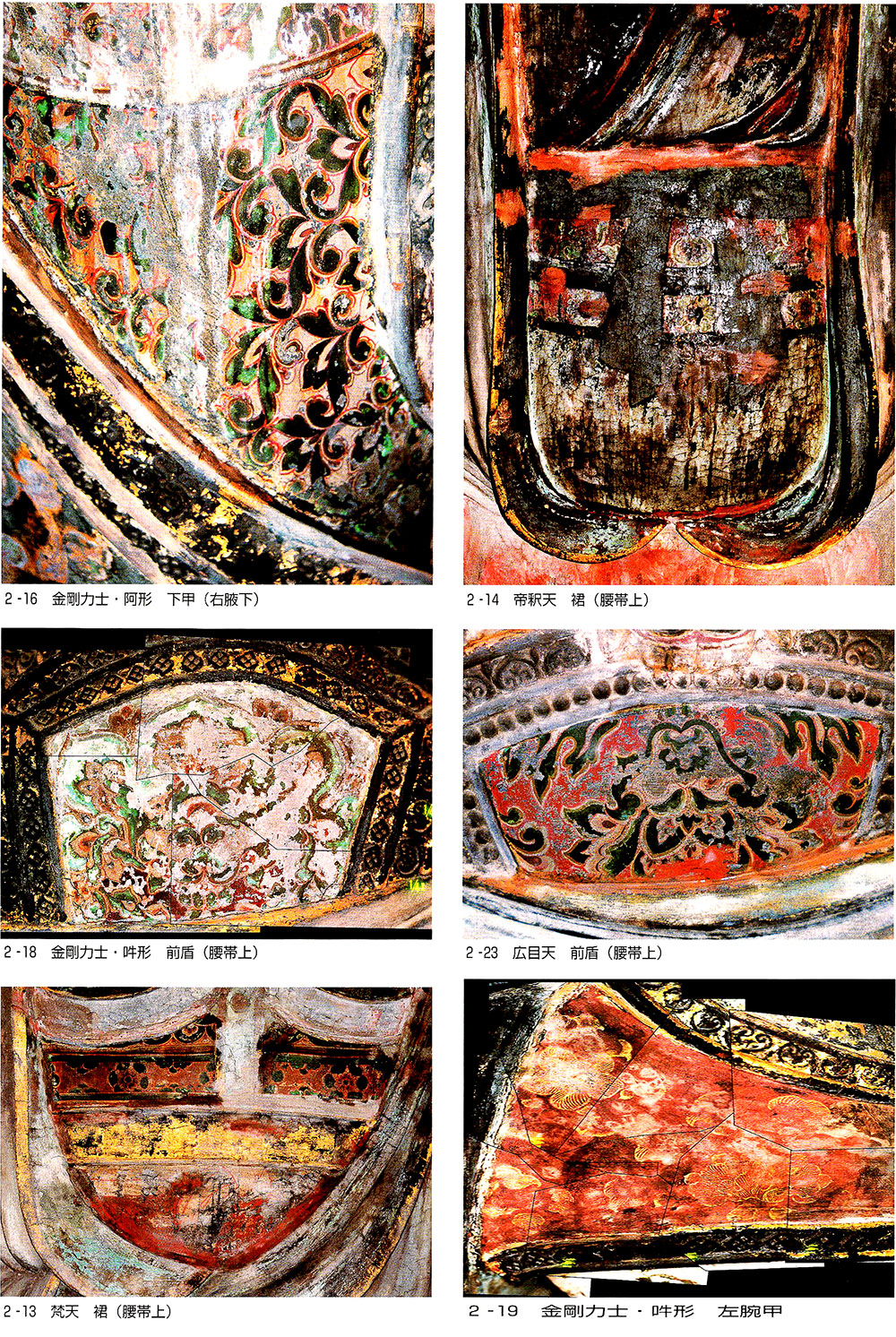

▶︎法華堂諸仏の彩色文様

彩色剥落止めの際、ふのり(布海苔)の水溶液が乾燥するまでの間、通常では目視しにくい彩色文様が鮮やかに浮かび上がることがある。本図はその記録写真。

ところで、平成8〜10年(1996〜98)法華堂の諸仏が彩色の剥落止めを中 甜心として約百年ぶりに修理されたが、その際、内部構造の確認のため一部Ⅹ線透視撮影が行われた。その後、十年ほど過ぎて美術院は独自にこれらのⅩ線フイルムをデジタル画像化し、像内の心木構造の図化を試みた。その成果は2010年から再び始まる法華堂諸仏の大修理に生かされることになった。たとえば増長天像の明治および平成作成の二つの心木構造図(図2・6・7)を比較すると、今日の修理図解の精度の高さに驚くとともに、百年前に岡倉天心が述べた「研究して修理する」の実践が今日まで正しく継承されていることが実感される。今日までに修理者たちが研鐙を積んできた仏像の理解の深さに敬意を表したいと思う。このことについて、後に小野寺久幸(第五代美術院所長)は「岡倉天心から継承した古美術保存の精神」と題して次の文章を記しているので次に引く。

ところで、平成8〜10年(1996〜98)法華堂の諸仏が彩色の剥落止めを中 甜心として約百年ぶりに修理されたが、その際、内部構造の確認のため一部Ⅹ線透視撮影が行われた。その後、十年ほど過ぎて美術院は独自にこれらのⅩ線フイルムをデジタル画像化し、像内の心木構造の図化を試みた。その成果は2010年から再び始まる法華堂諸仏の大修理に生かされることになった。たとえば増長天像の明治および平成作成の二つの心木構造図(図2・6・7)を比較すると、今日の修理図解の精度の高さに驚くとともに、百年前に岡倉天心が述べた「研究して修理する」の実践が今日まで正しく継承されていることが実感される。今日までに修理者たちが研鐙を積んできた仏像の理解の深さに敬意を表したいと思う。このことについて、後に小野寺久幸(第五代美術院所長)は「岡倉天心から継承した古美術保存の精神」と題して次の文章を記しているので次に引く。

新納先生をはじめとする諸先輩方の努力の甲斐あって修理法なるものが出来上がった。 今日我々が行っている修理は「普通修理法」とよんでいる。文化財の修理は、単に保存に 耐える処置を施すことだけが目的ではなく、十分な調査が要求される。多くの場合には修 理時でなければ調査できない箇所があるからで、調査・修理で得た知見を正確に記録す ることこそが、将来に保存のうえにも重要なのである。(小野寺久幸・2004)

さて本尊の不空箱索観音像は解体したとされるが、どの程度であったか、今のところ奈良国立博物館所蔵の新納資料(日本美術院及び奈良美術院仏像修理記録類‥明治33〜昭和19年(1900〜1944)。後述するように、新納忠之介家の旧蔵の美術院資料であるので、本稿では新納資料と呼ぶ)には記録がない。新納談話によると、麻布付きの乾漆片を糸で縫い、その糸の太さは一寸釘位のものであったという。像の中心に木骨を入れ、乾漆片をこの木骨にあわせて縫ひ合わせるが、木骨との縫合せはない。本尊の手足や光背も全部締め直したと語っている(新納忠之介談・1946出版は1952)。

法華堂の諸仏は明治36年(1903)5月、竣工記念の法要が営まれ、日本美術院長岡倉天心が出席し、新納忠之介が報告文を読み上げた。現場主任を加えた36名のスタッフがこの大修理に参加したことが報告されている。

彫工二、同助手四、漆工三、同助手三、画工一、金工一、同助手▲一、鋳金工一、大工棟梁一、小工六、手伝棟梁一二、合計三十六名。(『日本美術』二九〇三)

(新納資料)は法華堂諸仏の修理竣工を木札に記した時の控え(ないし草稿)であり、参加したスタッフ一同の名が記されている。中心となった技術者は八名であり、そのうち五名が東京美術学校を卒業した者であった(新納忠之介、菅原大三郎、野口藤三郎、中島袈裟彦、西原猪太郎)。ほかに地元の大工や漆工の名が見える。

美術院の技術家は初めには天岡均∴松原源蔵、菅原大三郎、細谷三郎などの諸君があり、

■総 説

■総 説