第3章 さまざまな墓制

■両墓制の習俗

■両墓制の習俗

森 謙二

▶︎両墓制とは

屋敷墓が生者と死者の共住を意味しているとするならば、その対極にあるのが、「両墓制」の習俗である。なぜならば、両墓別のもとでは埋葬地がムラの外に設けられ、生者と死者の居住空間を分離するからである。

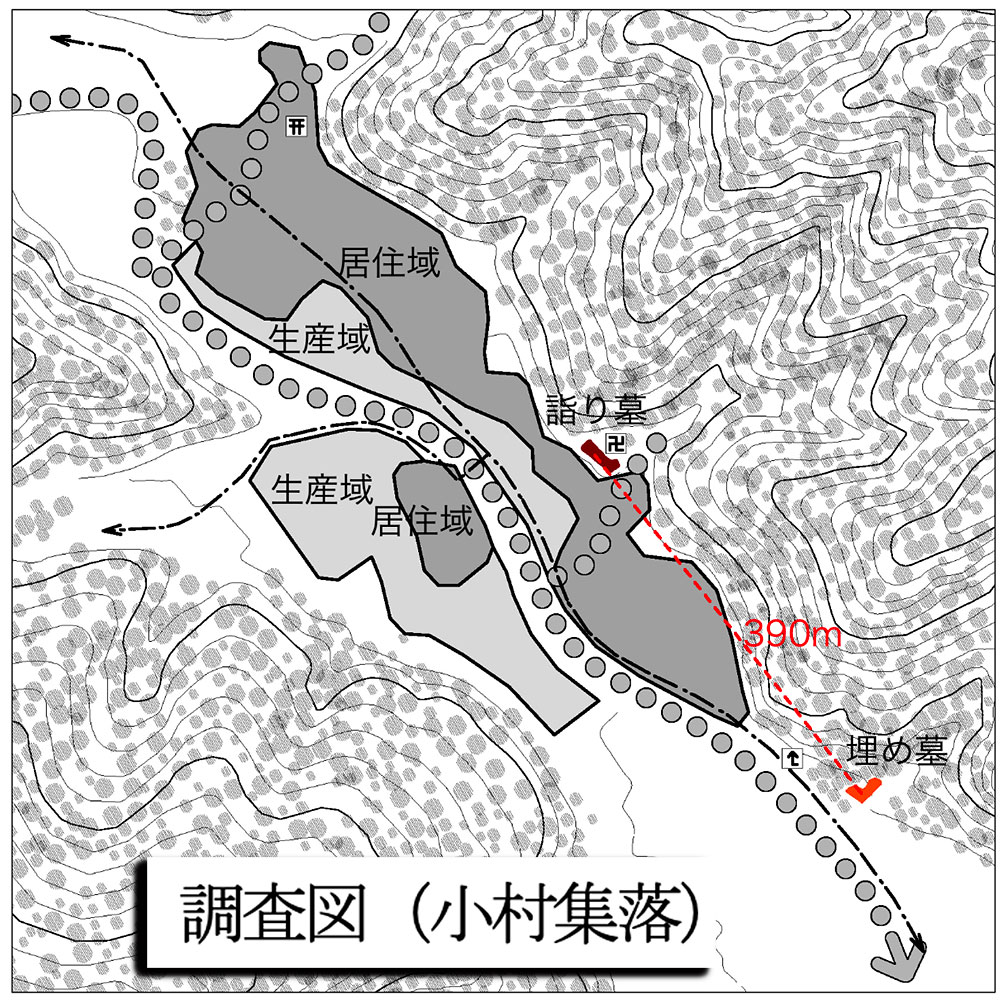

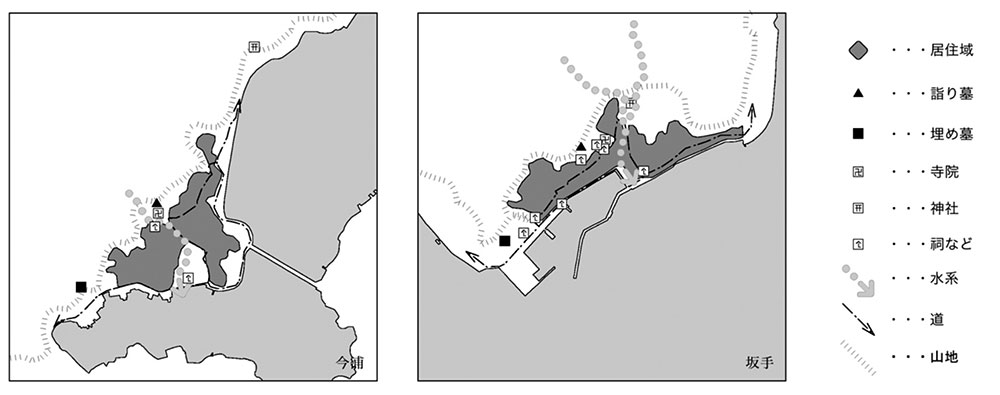

両墓制とは、遺体の埋葬地と墓参のための地を分ける日本の墓制習俗の一つである。遺体を埋葬する墓地と詣いるための墓地を一つずつ作る葬制で、一故人に対し二つの墓を作ることから両墓制と呼ばれる。遺体の埋葬墓地のことを埋め墓、墓参のための墓地を詣り墓と言う。 基本的に一般民衆の墓を対象にし、その成立、展開は近世期以降である。

両墓制は、埋葬地(=死体を埋葬する墓地。一般的に「埋墓」と呼ばれる)と石塔を建てる墓地(一般的に「詣墓(まいりばか)」と呼ばれる)が離れて設けられる墓制である。この両墓制については、民俗学のなかでもっとも議論が集中した問題であるにもかかわらず、必ずしも共通した理解があるわけではない。

両墓制は、柳田国男が一九二九(昭和四)年に発表した「葬制の沿革について」 のなかでその問題を提示し、民俗学者の大間知篤三((おおまち とくぞう、1900年(明治33年) – 1970年(昭和45年))によってこの墓別に「両墓制」という名称が与えられた。

両墓制は近畿地方を中心に分布し、東北地方や九州地方ではほとんどみることができない。

また、二言で「両墓制」といっても、その形態は多様であり、しばしば埋葬地と石塔を建てる墓地が隣接し、同一墓地内でこの二つの墓地が区分されている場合にも(隣接両墓制)と称して、両墓別の範疇でとらえることもあるが、あまり建設的な概念の設定とは言えないであろう。要は、二つの墓。地がいかなる理由で設けられ、それぞれがどのような意味をもっているかである。

▶︎何が問題とされてきたか

両墓別の通説的な見解は、埋葬地は死穢(しえ)の場であり、それを忌避(きひ)して別に祭地(=霊魂祭祀のための清浄な場)を設けたというものである。

通説は、肉体(=死骸)と霊魂の分離を前提として、「死骸=穢れ=埋墓(うめばか)」と「霊魂=浄霊=祭地=詣墓(まいりばか)」という枠組みのなかで二つの墓地を位置づけ、古くは祭地には石塔はなかったが、中世末から近世の初期にかけて石塔が建てられるようになり、現在の両墓制の形態になつたとするものである。このような考え方は、柳田国男から大間知篤三、そして最上孝敬へ受け継がれていく。

この通説に新しい解釈を加えたのが、民族学者の国分直一である。国分は奄美・琉球列島および本土太平洋沿岸地域に点々と分布する洗骨習俗に注目し、この洗骨習俗の伝統を引くものとして両墓制をとらえたのである。国分は次のように述べた。

本来は清められた全遺骨を移葬したものが、頭骨と四肢骨、或は頭骨を移葬するようになり、略化が進み、墓の土、白い円石を運ぶようになり、遂には何ものをも移葬しないままの詣墓が出現する。(「日本及びわが南島における葬制上の諸問題」 『民族学研究』 二十七巻二号)

つまり、洗骨改葬の習俗の移葬略化した形態が両墓制であるというのである。両墓制と洗骨習俗の関係は、すでに柳田の「葬制の沿革について」でも指摘されていたが、国分はそれを理論的に体系化した

これにたいして、民俗学者の原田敏明の両墓制についての理解は、通説のコンテキストとはまったく異なった側面をもつ。原田によれば、死者にたいする恐怖や穢れから死者を村境の外に捨てるかのように埋葬した場所が埋墓なのであり、それとは関係なしに死者尊重の考えから、仏教信仰に基づいて礼拝供養するために建てられたものが詣墓なのであるとした。そして、詣墓について次のようにいう。

両墓制でいう詣墓は古くから庶民の間ではもちろんのこと、上層の社会においても無いことであった。それが庶民の間であるようになったのは、決して早いことではない。そして来世思想の浸透によって、また家の観念が発展して祖先に対する礼拝供養が普及してからのことで、よほど新しい現象であった「)(『宗教と民俗」)

彼の理論の特徴とするところは、死者を捨てるように埋葬した埋墓と祭祀の対象となる詣墓の創設には一定の時間的ずれがあり、詣墓の創設は近世もよほど後期のことで、仏教思想の浸透による死者尊重の観念の形成、家の観念の発展による祖先祭祀の普及によるとされている点である。

このような理解は、両墓制を一つの連続した葬墓制ととらえる考え方からは区別されることになる。つまり、原田は、異なった二つの要因が異なった二つの墓地をつくりあげたことを主張しているのである。

氏神は、日本において、同じ地域に住む人々が共同で祀る神道の神のこと。同じ氏神の周辺に住み、その神を信仰する者同士を氏子という。現在では、鎮守ともほぼ同じ意味で扱われることが多い。氏神を祀る神社のことを氏社という。

原田の主張の背景には、遺骸と霊魂の分離を前提として、霊魂の祖霊化から氏神信仰へと展開する日本の固有信仰論(=柳田民俗学)への批判が内在している。

祖霊(それい)とは、先祖(家族または親族の祖先)の霊魂である。 英語(事実上の現代国際共通語)では “ancestor spirits (日本語音写例:アンセスター スピリッツ)” などという。

というのは、通説のなかで展開された死穢(しえ)の肉体と清浄な霊魂という概念装置は、祖霊化した霊魂を神社(氏神)で祀っているという氏神信仰論や、戦死者の霊魂を靖国神社で祀るという枠組みを、日本古来の祭祀のあり方として正当化する役割を果たしてきたからである。

したがって、原田敏明の両墓制についての理解は、柳田の日本の固有信仰論の再検討を迫るものであったといえる。なぜならば、原田の枠組みのなかには、人が死ぬとしだいに清浄な祖霊になるという観念が欠如しているのであり、祖霊(祖先)を祀るということは仏教思想の影響に基づいた新しい現象なのである。

原田の見解は、すでに述べた土井卓治が、石塔建立の目的を祭祀ではなく、追善供養を目的としたものであることを強調するとき、また田中久夫が、遺体遺棄の習俗を強調するときにも(『祖先祭祀の研究』)、それが受け継がれてきているように思う。そして、最近では、新谷尚紀がその視点を若干ずらしながらもこの原田の見解を継承している。

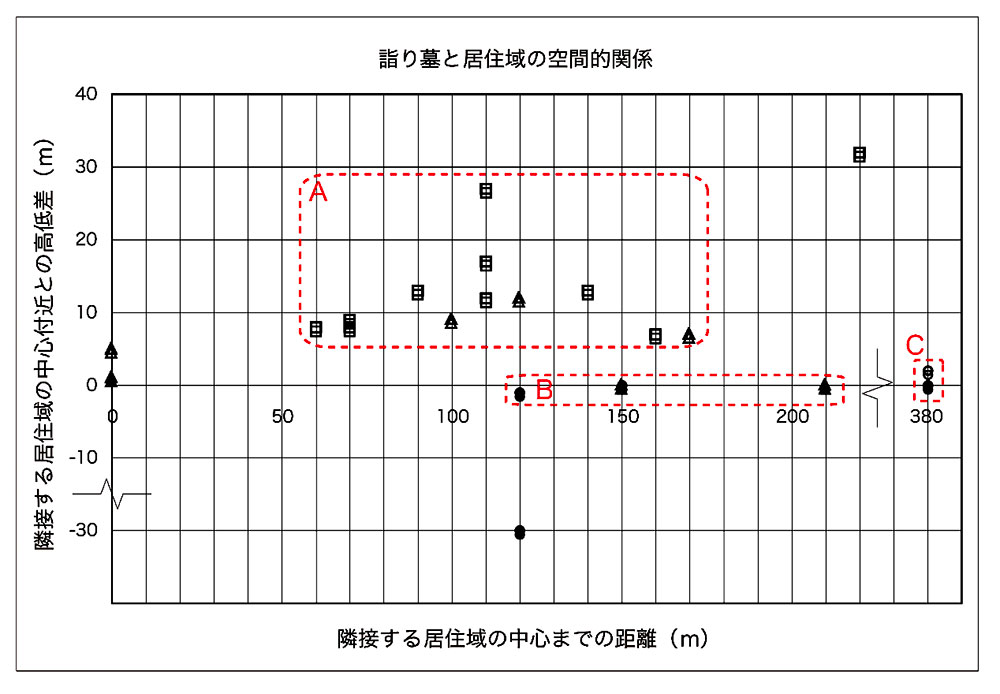

新谷が両墓制の数多くの事例の調査をつうじて明らかにしていることは、ハカ(=埋葬墓地)をムラ(=集落)から遠く離れた場所に設けるということ、つまり強い死穢の観念があってはじめて両墓制が成立する前提が形成されるということである。

さらに、石塔墓をどのように受容するかはそれぞれのムラの状況によって異なり、多様な形態がみられるとする。石塔の立地は、ハカ(埋葬墓地)、テラ、ムラ(イエ)の吸引力と反発力の組み合わせによって、多様な形態を示すのだとする (「両墓制と他界観」)。

ここでも両墓制を、埋葬墓地と石塔のある非埋葬墓地を一つの連続した葬墓制としてとらえる考えは希薄であり、この二つの墓地を死骸と霊魂の分離という枠組みのなかで統合しようとする観念はみえてこない。

このように最近の両墓別についての理解は、原田の枠組みに沿ったものが多い。私もまた異なつた二つの要因が二つの墓地を形成するという原田の理解に賛成しよう。すなわち、ムラの外に埋葬地(=埋墓を設けるのは死穢を拒絶する要因がそのムラの内部においてあるのであり、詣墓を設けるのは外部から死者供養の思想がもたらされたからであると。

Top

■両墓制の習俗

■両墓制の習俗 ■両墓制の習俗

■両墓制の習俗