■大辻清司のアトリエ訪問ルポルタージム

■大辻清司のアトリエ訪問ルポルタージム

大日方欣一(九州産業大学教授)

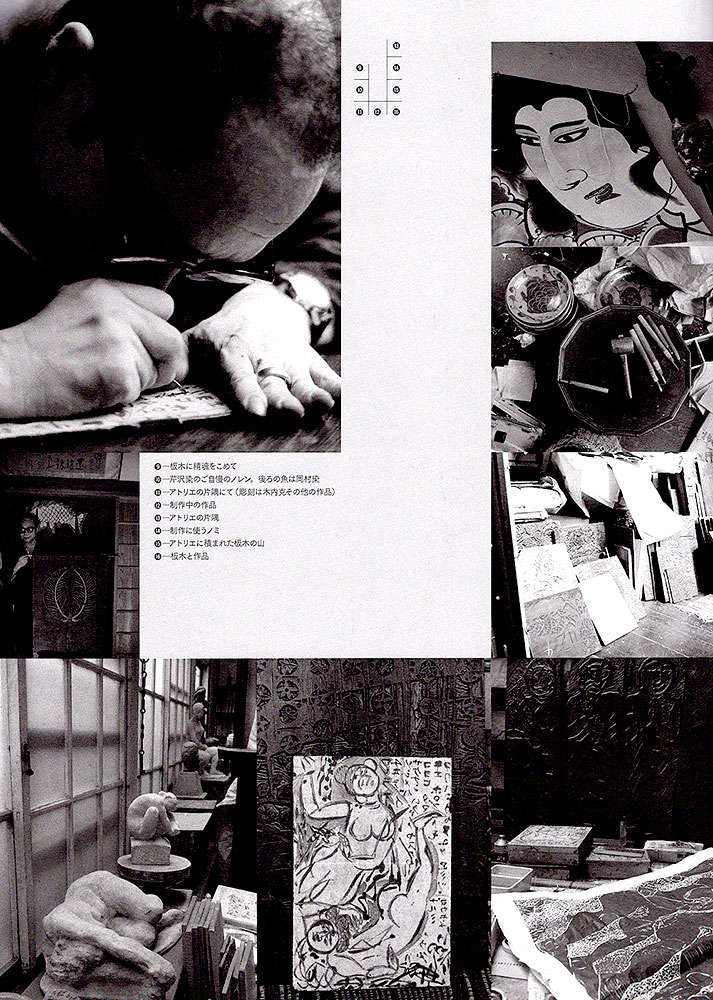

大辻清司は、芸術家の探究と制作、日々の営みの場であるアトリエ空間に、格別ゆかりの深い写真家といえるのではないかと思う。

大辻 清司(おおつじ きよじ、1921年-2001年)とは、日本の写真家。 東京に生まれ、 1942年に東京写真専門学校に学ぶ。 写真スタジオでの仕事、雑誌(『家庭文化』など) のための写真など、主として商業写真の分野で活躍。

大辻の初期の傑作に、《オブジェ》や《美術家の肖像》(いずれも1950年制侃・といった画家阿部展也のアトリエ内を舞台とし、阿部と共同制作した一連のメード作品があることはよく知られているだろう。壮年期の代表的なシリーズ作品〈大辻清司実験室〉(1975年)では、代々木上原にある大辻自らのアトリエを現場として、そこに見出すさまざまな小さなモノたちの語らいをスナップした。また、私淑していた詩人・批評家瀧口修造が1979年に没した後、瀧口のアトリエ(書斎)とそこに残された無数のオブジ工を撮ることに情熱を傾注している(fig.1)。

大辻清司は、アトリエの奥へ沈潜することを好み、アトリエの時間を愛する写真家だった。

1954年、大辻は雑誌『美術手帖』の「訪問・二人の作家」というページを担当する写真家の一人に起用される。これは、各号2本ずつ写真入りの作家訪問のルポルタージュ(テキストはいつも顔ぶれの違う美術評論家、美術家、小説家らが執筆した)を載せていく企画で、1953年6月号からスタートし、先行して土門拳、藤本四八、矢田旦正寿らが写真撮影を担当していた。例えば、大辻が初めてこの企画に参加し、インダストリアルデザイナーの「剣持勇」を訪ねた1954年4月号の別ページでは、藤本が洋画家「辻永」を訪ねた。あるいは、大辻が彫刻家・民族誌家「土方久功」のアトリエを撮った同年6月号なら、土門撮影による日本画家「吉岡堅二」のルポルタージュを併載するといった具合に。

この年いっぱい続いた連載をつうじ、写真担当として登場の多かった土門、大辻それぞれの取り組みを較べると、幾つかはっきりした違いが認められるだろう。まず、土門の「訪問」先がアーティストの自宅及びアトリエ内にほぼ限定され、そこでの人と空間を捉えることに徹しているのに対し、大辻の「訪問」するカメラアイは、アトリエをあくまでも中心としつつも、そこからどこかへ踏み出ていくことがよくある。アーティスト本人と連れ立ち、アトリエとその外にひろがる空間を行き来する。誌面に配列した写真から感じられるステップの踏み方が明らかに違うのである。

1954年10月号、グラフィックデザイナー「原弘」の回では、銀座松坂屋で開催された第4回日本宣伝美術会展(日宣美展)での、まだ作品搬入の真最中と見られる会場に立つ野球帽にラフな作業着姿で、タバコで一服つけている原のポートレイトから始めている。次いで、原が戦時中も離れず住み続けたという新宿区の同潤会江戸川アパートの生活感漂う外貌、そしてアパート内の創造の現場へ、壁一面を資料で埋め尽くした書斎兼アトリエの内景へとまなざしをすすめていく。また、同年12月号、洋画家「佐伯米子」の回も、アトリエ外の空間、当時京橋にあった東京国立近代美術館の展示室でのポートレイトをまず冒頭に置く。壁に架かる佐伯祐三の若き日の自画像をアウトフォーカスで捉え、追憶的な距離感をもって出現したこの画中画と対話する存在(祐三のまなざしを彼女は見返しておらず\むしろ決然と外の広がりへ日を向けているようだが)として米子夫人を撮影し、このポートレイトに続くページでは、主人公佐伯米子の姿はささやかな一枚のカットで陰翳に包まれなかば隠れ気味に現れるのみ、むしろ“主のいないアトリエ”の家具、道具類、窓辺や本の景色をたどっ ひとけた一群の写真たちのアンサンブルが、誌上に親密な“人気”をかもし出している(fig.2)。

土門拳の「訪問」でもアトリエに見出すモノの写真はたびたび織り込まれたが、モノの扱いに関しても大辻のそれは、土門とだいぶ違っているようだ。1954年9月号によって比較してみるなら、土門が撮影した洋画家「難波田龍起」の訪問ルポの中にみられる、照明をしっかりあて即物的に描写されたモノの写真は、画家が描いたキャンバス上の絵画、立体作品、装帳仕事など、どれもがアトリエで仕上がった成果物のドキュメントといえる。これに対し、同号掲載の大辻撮影による彫刻家「山本常一」のルポに溢れるモノたちは、未完成の途中の状態にある造形物だったり\あるいは山本が飼育するさまざまな鳥たち\また、野鳥の骨であったり、彼が蒐集するパイプや土俗的な仮面であったりと多様である。成果物ではなく、むしろ造形の源泉としてのモノたちのにぎわいにレンズを向けるのだ。

「訪問・二人の作家」というタイトルでの連載が終了した後も\大辻は『美術手帖』で「森田元子」(1955年5月号)、「山本丘人」(同8月号)\「脇田和」(1956年3月号)といったアトリエ訪問取材を辛がけていく。こうした取材では\ルポルタージュの本文の執筆者と同行することが多く、同じ時代を生きる小説家、詩人\批評家らとじかに交流し触発しあう機会をたびたび持った。『芸術新潮』の嘱託カメラマンとなる1956年3月以降も\大辻はアトリエ訪問のルポを続け、そこでも言葉を用いる多彩なクリエーターたちと出遭う。

『芸術新潮』の嘱託カメラマンだったという期間を、裏づけをもって明確に示すのは難しいが、1956年3月から1960年はじめ頃までが\ほぼそれに該当するだろう0同誌上で大辻が受けもった仕事は多岐にわたり、本目録シリーズ「大辻清司アーカイブフイルムコレクション』の第1巻「舞台芸術」で跡づけた演劇やダンス等のドキュメント群もその一分野に含まれる。近い将来まとめる予定の「建築」というカテゴリーでも、同誌のためその時期に相当な件数の取材をしているし、また1957年8月号の特集「ストロンチュウム・90」(邦正美\武智鉄二\横山泰三\吉田謙苦ら)のように、特定のテーマのもと、力を籠め、他のアーティストと誌上で実験的な共同制作のセッションを行なったケースも興味深い。

同時進行するそれらの取り組みの中で、撮影者の署名が扉ページにひときわ太字で示され、雑誌メディアでの大辻の代表的な仕事として当時から比較的よく知られてきたのが、アトリエ訪問のルポルタージュだっただろう。

『芸術新潮』での大辻によるアトリエ訪問ルポは、1956年8月号「棟方志功の人と芸術」(アトリエでの撮影のほかに日本民芸館大広間での棟方、柳宗悦、徳川夢声の座談シーンを追ったシ“クエンスも素晴らしい)、11月号「特集・林武(林武人と芸術)」(林がアトリエで描きつつあった作品〈野外夫人〉の制作過程に密着しつつ、同時に大辻のカメラアイは東京藝術大学の教室、独立美術協会展の審査会場、日劇ミュージックホールへも悠々と巡回していく)。

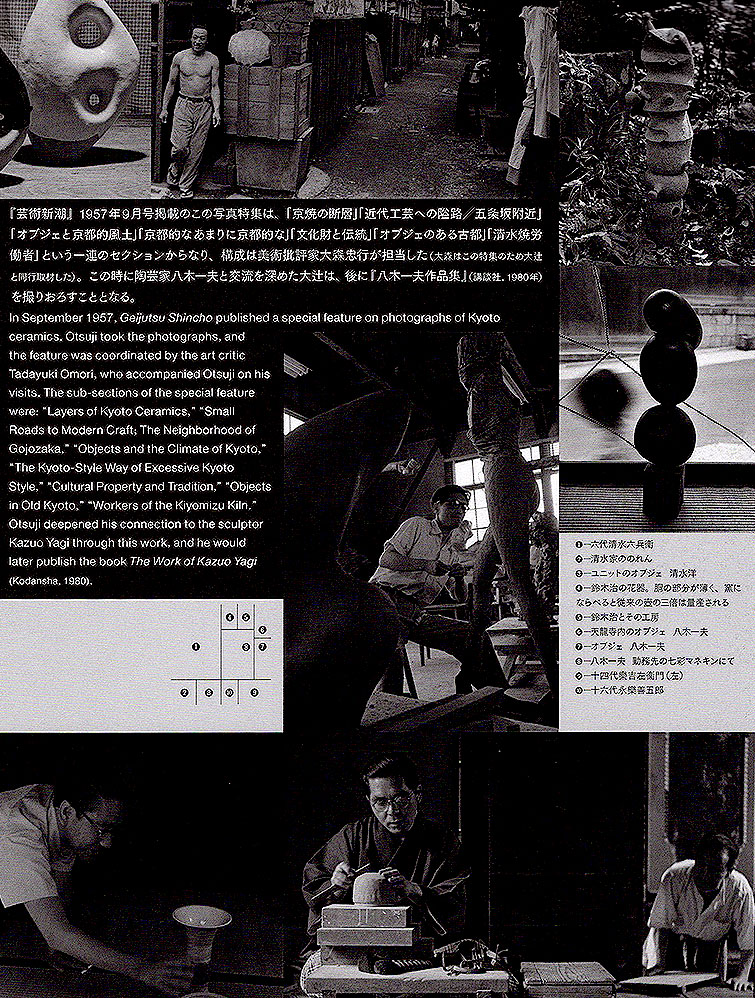

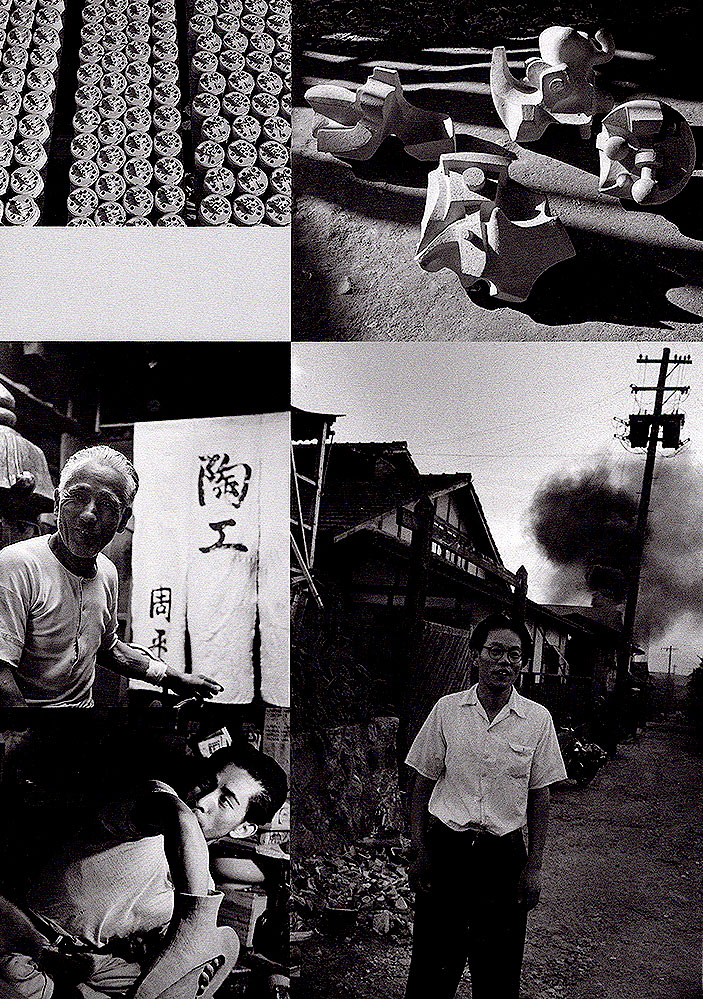

1957年9月号「京都の陶芸:伝統と前衛を観る」(評論家大森忠行が同行取払大代清水六兵衛/洋、八木一州/一夫など父子二代の陶芸家を大きくとり上げた)といった、それぞれ一冊の本にまとめるべき内容の厚みをもつ力篇を経て、1958年の連載「現代を担う人」、さらに1959年の連載「明日を創る人」へ続いた。

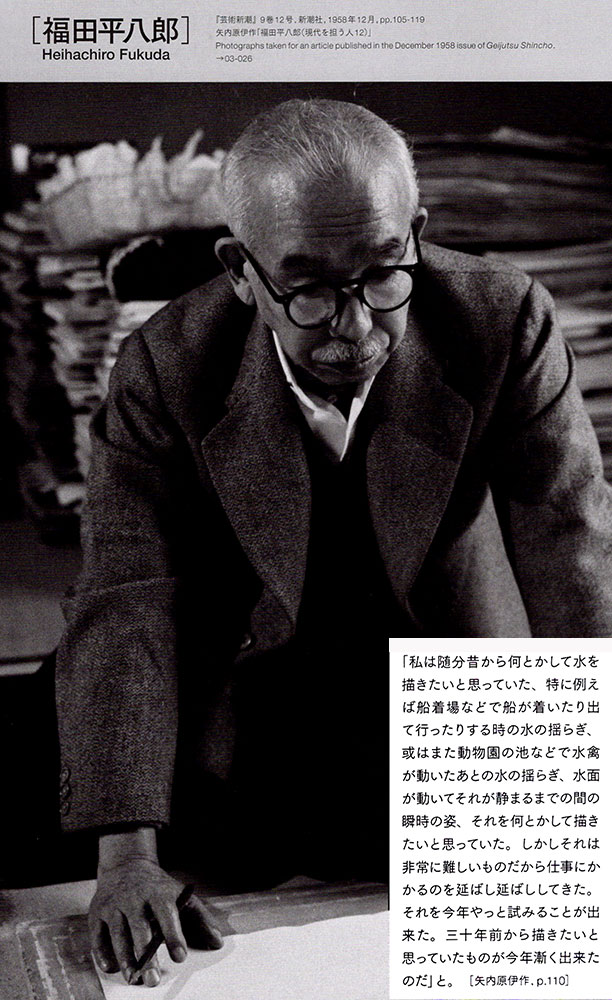

扉ページに原色版のカラーで作品一点の図版を掲状2ページ目にあたる裏面にモノクロの作者近影をレイアウトし、続く本文ページとあわせ16ページ前後で構成する、というフォーマットで始められた1958年の「現代を担う人」の連載は、通年12回のうち11回を大辻が写真を担当。登場してくるのは1月号「高山辰雄」(1912年生)から12月号「福田平八郎」(1892年生)までいずれも画家で、大辻より一世代かそれ以上年長の実力者たちだった(同様のフォーマットによる翌年の連載「明日を創る人」では、大辻の同世代の美術家たちが登場する)。

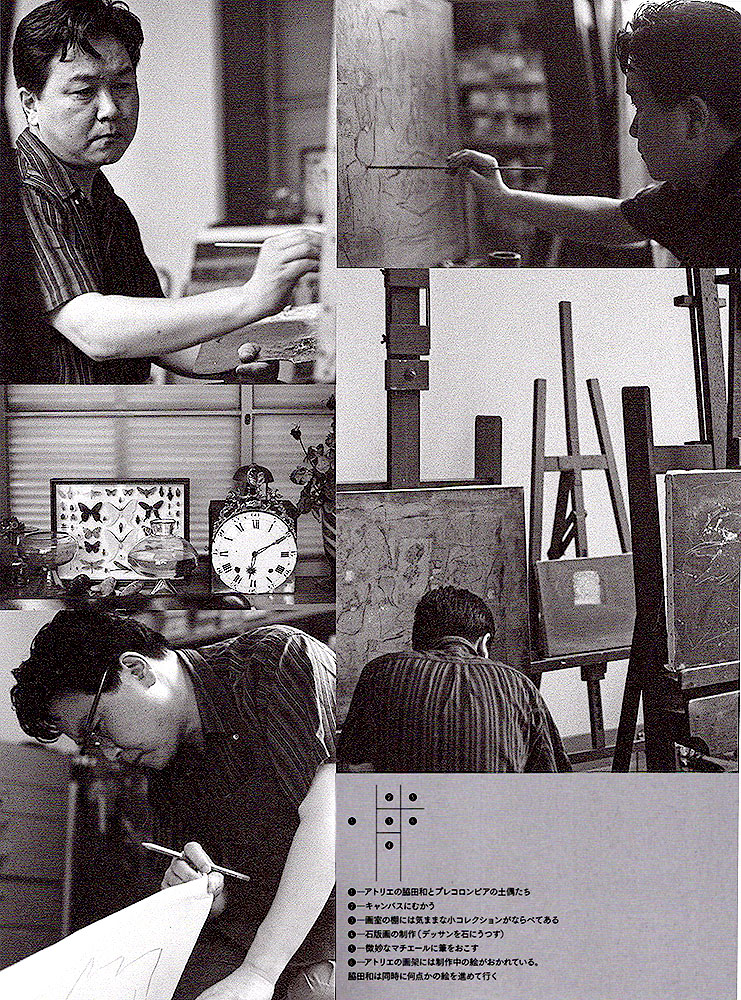

フイルムを跡づけ明らかになってくることの一つは、これらの撮影をつうじ大辻のカメラアイが、同行するもう一人、つまり、テキストの書き手たちの取材する姿にもよく反応していることだろう。例えば、2月号「斎藤義重」のネガの中では、斎藤が当時住んでいた浦安の町、冬空の河口のほとり、厚地のオーヴァーコートを着込んだ美術批評家岡本謙次郎が画家と連れ立ちさすらうさまをロード・ムービー風に追いかけている(fig.3)(この時の撮影内容は、本目録シリーズでは「斎藤義重」の巻として扱う予定で、本巻には未収録)。あるいは9月号「脇田和」のネガなら、アト鴨4 大辻清司北川民次1958年:芸術新軌9巷11号「北川民次こ現代を担う人11)」p124掲載写真リ工の床に広げたリトグラフを眺め、中腰にしゃがんで話し込む、どちらも風通しのよさそうな白シャツを着た画家と若い小説家大江健三郎(涌育三で同年上半期芥川賞を受賞)のシークエンス。これらの撮影ぶりから伝わってくるのは、耳の人、かたわらで言葉を聴きとる人としての大辻の姿勢ではないだろうか。

脇田和のアトリエを訪問したルポルタージュ末尾で、画家との会話から大江が書きとった言葉一「氏は一枚完成したとき、その画はすでに《澤》・にすぎない気がするといわれた。数かずの秀れて美しい《澤〉をつくりながら氏は確かな歩みを続けて行かれる」。この一節は、後年に大辻が書くことになるエッセイの中で、次のように移し替えられるだろう。「・・・こうして出来上がった写真そのものは、一種の骸なのかもしれない。(中略)骸という語感がこの場合なじまないようにも思えるが、しかし人が生き、さまざまな体験を重ね、何ものかを作り出し、そして死んでゆくとき、その行為を身をもって味わったことこそ生きた証なのだと考えれば、死んだ後に残る骸と同じように作品を考えたとしても、この場合なにか当てはまるような気がするのである。」(大辻清司「撮りたい写真」『写真ノート』美術出版社、1989年刊)。

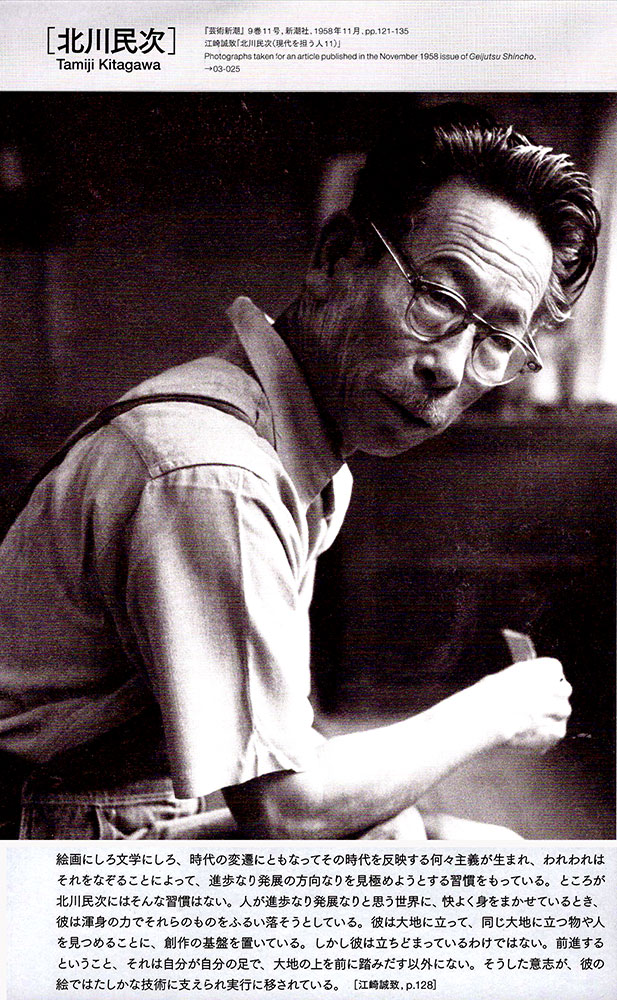

また、同連載11月号「北川民次」(執筆は1957年上半期直木賞受賞の小説家江崎誠致)の中の写真キャプションの一例を引きたい一「メキシコで集めたコレクション。土俗的なつぼ、牛の形をした貯金箱など。かたわらにころがる小ツボは呪術に用い、これに耳の血を一滴おとし湖に投げるという。」(fig.4)。

この言葉も手がかりとなり、源泉となって、歳月を経て大辻作品の中でメタモルフォーゼを遂げていくのだと思えてならない。1975年発表の〈大辻清司実験室〉の一枚、写真家自身のアトリエの机の上で撮られたモノたちの写真に彼はこんなタイトルをつけた《友人から貰ったメキシコとイクリーの土産。なぜか捨てられない時計の内臓、昨年秋に抜けてしまった私の臼歯(きゅうし・奥歯)、その他のセット。》。