■ハイレッドセンター

■ハイレッドセンター

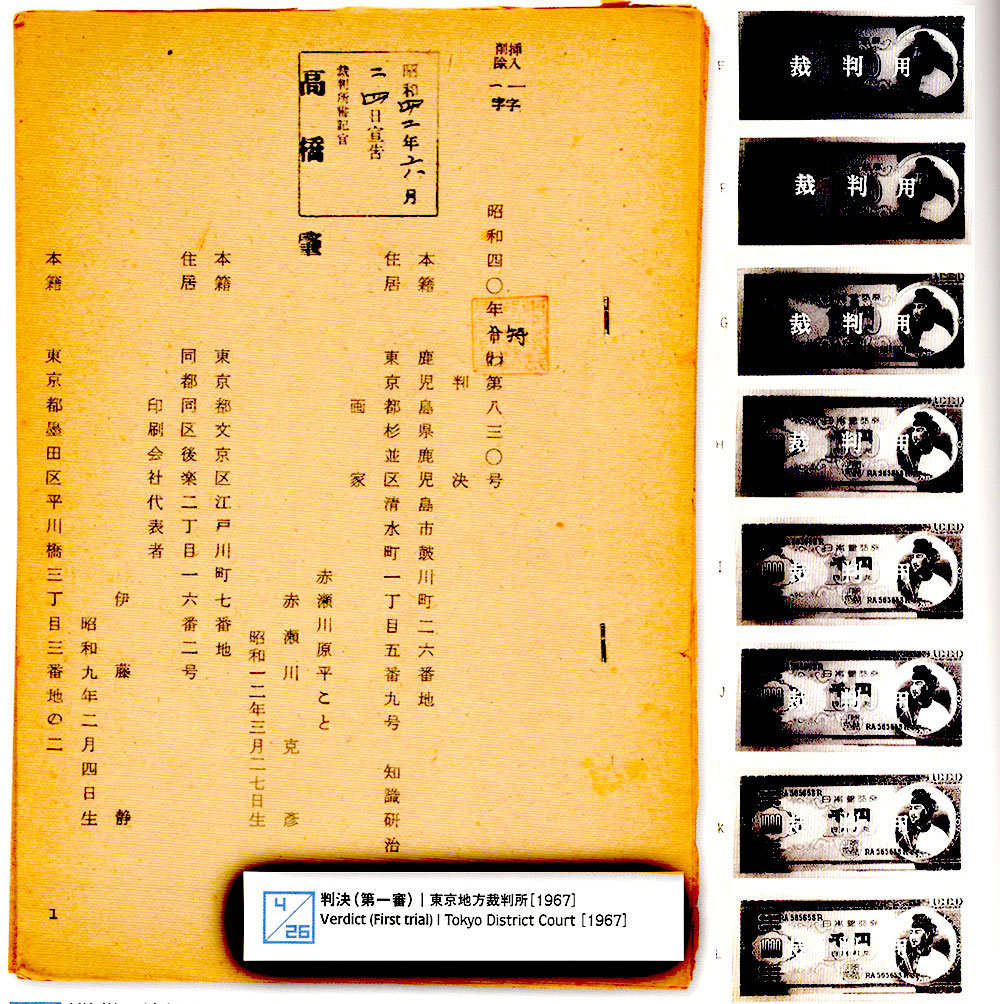

ところが1964年1月、赤瀬川は予期せぬ警察からの訪問を受けるとともに、警視庁捜査3課に任意出頭を求められ、取調を受けることとなった。前年末、犯罪者同盟のメンバーが万引きで摘発されたことがきっかけで、模型千円札の存在が警察に知られてしまっていた。摘発されたメンバーが所持していた単行本『赤い風船」あるいは牝狼の夜のなかにあった、吉岡康弘撮影の写真がワイセツ物にあたるとして、神奈川県警戸塚暑が同書発行者の宮原安寿のアパートにガサ入れを行ったところ、赤瀬川の千円札が発見されたのたった。さらに同書奥付にあった印刷所にも捜査の手が回り、不運なことにそこが模型千円札を刷った会社であったため、千円札と同寸大の写真製版原版も発見されてしまった。

ところが1964年1月、赤瀬川は予期せぬ警察からの訪問を受けるとともに、警視庁捜査3課に任意出頭を求められ、取調を受けることとなった。前年末、犯罪者同盟のメンバーが万引きで摘発されたことがきっかけで、模型千円札の存在が警察に知られてしまっていた。摘発されたメンバーが所持していた単行本『赤い風船」あるいは牝狼の夜のなかにあった、吉岡康弘撮影の写真がワイセツ物にあたるとして、神奈川県警戸塚暑が同書発行者の宮原安寿のアパートにガサ入れを行ったところ、赤瀬川の千円札が発見されたのたった。さらに同書奥付にあった印刷所にも捜査の手が回り、不運なことにそこが模型千円札を刷った会社であったため、千円札と同寸大の写真製版原版も発見されてしまった。

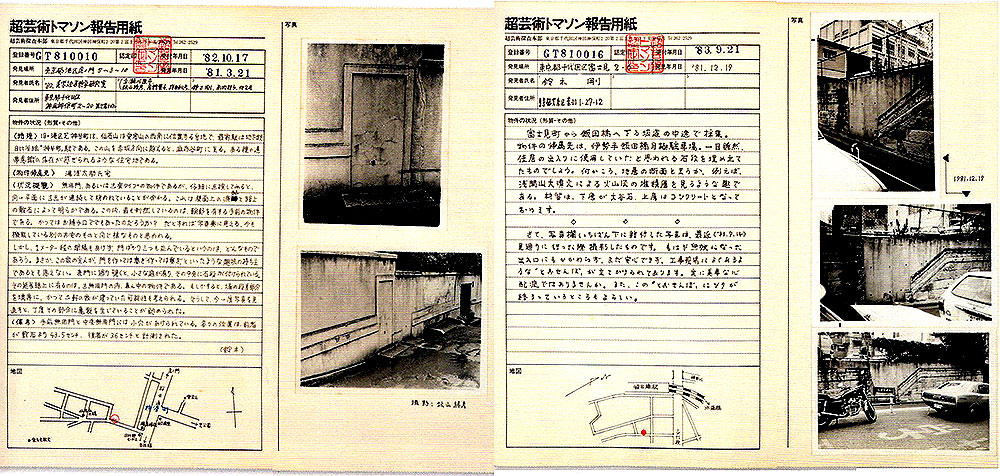

1981年には赤瀬川が講師を務めていた美学校の「考現学」教場において、「探査街頭授業」が行われる。その様子は当時『ウィークエンド・スーパー」誌で連載されていた「自宅で出来るルポ」において発表され、生徒達とともに「アタゴタイプ」物件や「麻布谷町無用煙突」発見の様子が伝えられた。

1981年には赤瀬川が講師を務めていた美学校の「考現学」教場において、「探査街頭授業」が行われる。その様子は当時『ウィークエンド・スーパー」誌で連載されていた「自宅で出来るルポ」において発表され、生徒達とともに「アタゴタイプ」物件や「麻布谷町無用煙突」発見の様子が伝えられた。

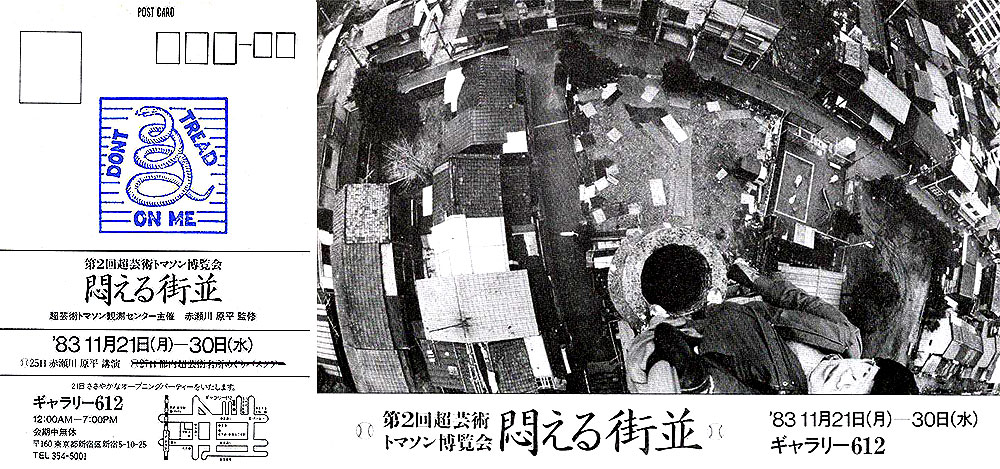

1983年には、トマソン観測センターによる超芸術展「悶える街並」が新宿のギャラリー612にて開催された。その内容は、トマソンという概念と、物件の事例を伝えるばかりでなく、展覧会というメディアでの発表に応じて、その提示方法の可能性を模索する意欲的なものであった。

1983年には、トマソン観測センターによる超芸術展「悶える街並」が新宿のギャラリー612にて開催された。その内容は、トマソンという概念と、物件の事例を伝えるばかりでなく、展覧会というメディアでの発表に応じて、その提示方法の可能性を模索する意欲的なものであった。