新しいテクノロジーによる作品と美術館

新しいテクノロジーによる作品と美術館

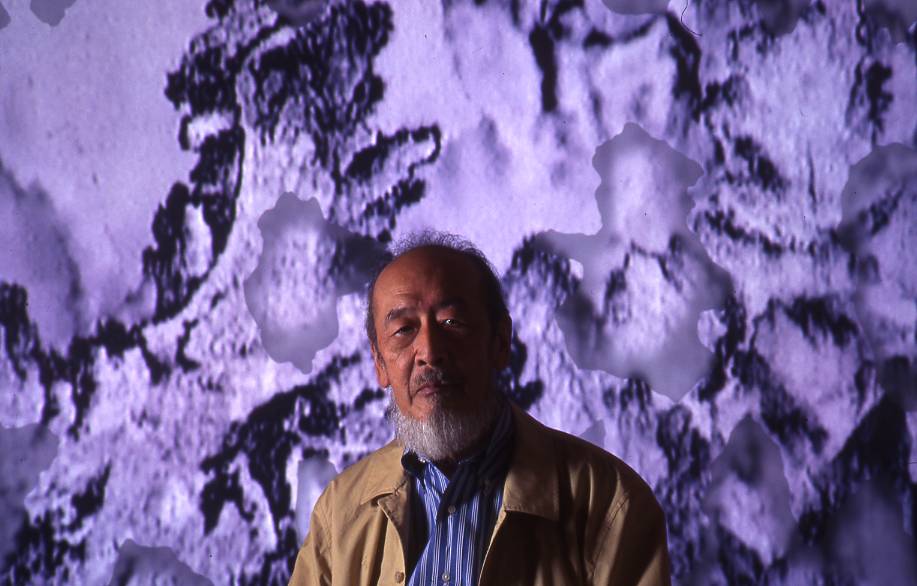

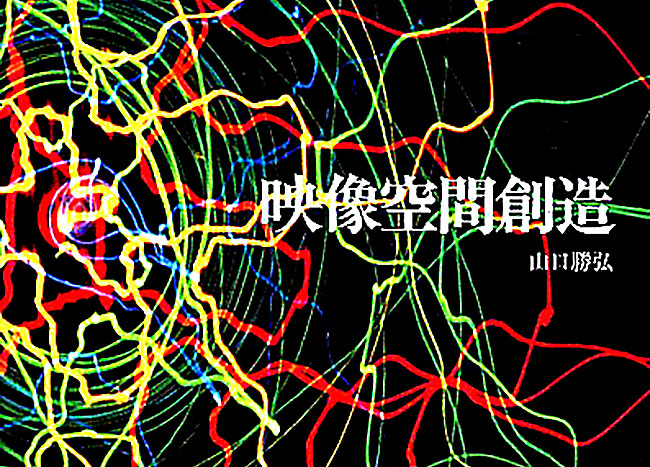

山口勝弘

今日は久しぶりに横浜に来ました。横浜と言うと僕が子供のころに父親に連れられて丸善で外国の本を2冊買ってもらったのですね。この2冊の本は何の本だったかというと船の本、もうひとつは飛行機の本です。このふたつを眺めながら当時のテクノロジーというものが空と海を征服するという技術に向かっていった。そこまで深くは考えていないのですが、そういう証拠を本の中に発見して興味をもちました。結局、私自身が芸術関係やテクノロジーの仕事に関わり始めるようになった大きな原因になりました。

丁度1970年代にビデオという芸術がはじまり、そこで出会つた人たちに今日またお目にかかりました。例えばホイットニー美術館の館長のデビノト・ロスさんは当時ロングビーチ・ミュージアムにいらっしやいました。それから当時ビデオ広場というビデオアートの最初のグループ活動を日本で始めた時出会ったさんと、かわなかのぶひろさん、出光真子さん、それから安藤紘平さんというような方々です。やはり歴史的な記憶の中に横浜へ来たことによって起こったふたつの出来事だつた訳です。今日は私の話の前のふたりのレクチャーと関わることを再認識していただくことによって、僕の話の内容がさらに深まればいいと思っております。

私のタイトルはここにありますように、新しいテクノロジーによる作品と美術館、この作品というのはとくに新しい科学技術あるいは電子メディアそういうものに関わって芸術家が技術に反応し、技術の持っている限界以外の方法で作品をつくる、そういう実験を含めた歴史がありまもここでいう新しいテクノロジーによる作品というのは、直接的には電子メディアを中心とした技術の影響下にある作品ということになります。しかし美術作品はしばしばこうした限定を破って現われるものだし、また作品と呼ばれる対象物の周辺にも電子メディアの影響が現われています。ブランクーシのCD_ROMが作られたり、美術館の印象派の作品がインターネット上に現われたりする。

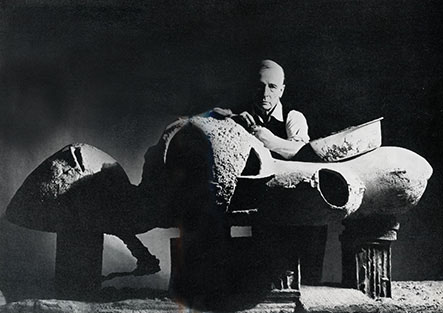

ブランクーシも印象派の画家たちもすでにあの世へ行っているから、本人たちの知らないうちに電子メディアの波に洗われてしまっています。ただしブランクーシの場合は自分自身でアトリエの作品を撮影して、数多くの写真を遺しているように、メディアの記録に大変に関心がありました。とくにブランクーシが写真を撮影した目的は、アングルのヴィオロン(バイオリン)的な趣味ではありません。むしろ作品に当たる光による作品の見え方を研究する目的があったし、もっともよい光の条件を記録しておくのが目的だったと思われます。つまり作品は肉眼で見られると同時に、写真というメディアを通して、見えることを確認したかったからでしょう。今日私が話すことの中心テーマは、新しいテクノロジーの作品を中心としながら、美術館における展示(Presentaition Display)について話したいと思います。

前に触れたブランクーシの大回顧展がボンピドゥ・センターで開かれた時、あの作品の展示方法と照明の当て方が非常に特異なものでした。私の勝手な推測ですが、あの展示を試みた学芸員は、恐らくブランクーシの撮った写真を研究して、光の当て方や作品の群れを作ったのではないかと思いました。

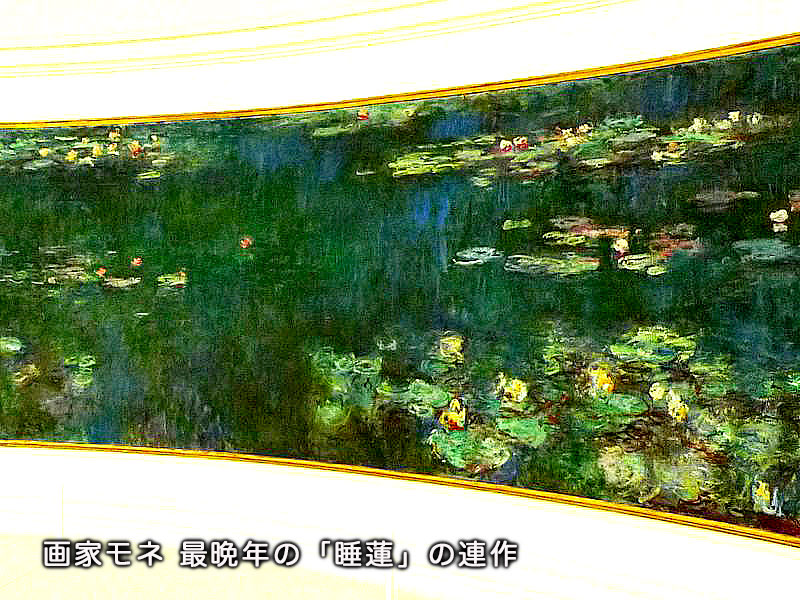

もうひとりやはり展示に関心を示していた画家モネが、最晩年の「睡蓮」の連作を展示するため、当時流行していたパノラマ館のような円形の展示館をクレマンソー大統領に要求していました。しかしそれが不可能になったため、結局現在の楕円形のオランジュリー美術館に並べることになったので、しかし建物を訪れた人は誰でも、あの展示空間はモネにとってひとつの理想に近い環境であること、とくに照明の中に浮かび上がる大画面から発する独自の色温度の中に、われわれは包まれていることを感じるのです。晩年のモネの狙いは自然の光を画面に写しとるのではなく、絵画そのものが光を映し出すスクリーンとなることにあったのです。

ところで新しいテクノロジーと展示の問題を考える時、モホイ=ナジとエル・リシツキーの仕事を忘れるわけにはいきません。とくに彼らの作品の展示について深い理解を示し、1930年代に独自の展示室を考えていたアレクサンダー・ドルナーの名を忘れるわけにはいきません。

ドルナーがいかに優れた美術館のディレクターであったかということは『美術を超えて』(The Way Beyond Art 1947・上図左)という著書の中で、彼が美術史を調べながら、20世紀になって抽象絵画から抽象実験映画が生まれてきた必然性の認識を読めばわかるでしょう。「形態と色彩がお互いの相互浸透性によって、その同一性を変形させてゆく」という認識をえた上で、やがて新しい美術館構想(リンク・pdf)を進めている。

1920年第一次世界大戦から帰還したドルナーはハノーファー州立美術館に招かれると、エル・リシツキーに「プロウン」作品を展示するための「抽象の部屋」の展示計画を依頼します。リシツキーは静的な展示を動的なものに変えるため、展示空間そのものを作品とすることにしました。

さらにドルナーは1930年「ライト・スペース・モデュレーター」を完成させたモホイ=ナジを招き、「現代の部屋」という新しい映像上映を含む展示室の計画を立てました。この部屋には中央にナジの作品を置き、その周囲にエッゲリングとリヒターの映画、さらにシュレンマーの「三幅対のバレエ」の記録映画を選び、いずれも観客のボタン操作によって可動する装置を用意するものでした。

これらの動きとは別に、私が1978年に世界で最初のモノグラフを著したフレデリック・キースラーに注目する必要があります。1926年ウィーンからニューヨークヘ渡った建築家フレデノック・キースラーは、新しいメディアによる実験的な劇場の設計「フイルム・ギルド・シネマ」(1929)や書籍を通して、メディアと芸術作品の展示について独創的なアイディアを発表します。例えばテレビを利用してプラド美術館やルーブル美術館の作品が家庭の中に直接送られてくるTelemuseumの実現を予言しています。

また1938〜39年にかけ、人間の眼と脳によって外にある対象物が認識されるプロセスを、機械装置によって展示する方法を研究しています。それはVision Machineと名付けられましたが、現在のエレクトロニクス・メディアによる多くの作品の方法論の基礎となるものでしよう。

このようなドローイングの中でのみ、彼のコンセプト構想は発表されただけで実際に実現はしなかった訳です。これを実際に現代の技術を使いながら再現すると面白いが、まだその機会はないようです。

そのドローイングを見るとキースラーというのは現代のダ・ヴインチみたいな人だったと思います。

また1942年に完成した「今世紀の美術館」はペギー・グツゲンハイムのコレクションを展示するためのギャラリーでしたが、作品を展示するための新しい方法、なかでも観客と作品とのインターフェースとして考案されたさまざまな装置や道具は数多くあります。

なかでも版画やポスターなどは、数が多いため特別の展示装置と椅子によって、ゆっくりと模索される方法を提案しています。またデュシャンの「ヴァリーズ」や、ブルトンの「オブジェ・ポエム」のための装置などは実現しています。しかしペギーはその回想録のなかで、キースラーの発明が限りなく予算オーバーになったことで気まずい仲になり、長い間顔を合わせることがなかったと述べています。

以上述べてきたアーティストや美術館のディレクターは新しいテクノロジーやメディアを通して作品と美術館の展示について考えていた先駆者であるということができます。

これまでが、おそらく新しいテクノロジーと美術館問題の前史と呼ぶべきものでしょう。それでは新しいテクノロジーにかかわる美術界の動向を考えてみようと思います。

この年譜は1960年代から90年代の間に世界でミュージアムに関係する新しい施設あるいは出来事を整理して並べてあります。1960年代にはコンピュータ・アートとかテレビ・アートとか実験映画というものがありましたが、やがて70年代になってビデオ・アートとかパフォーマンスやインスタレーションというのが出てきて、80年代、90年代という時代を経てさまざまな新しい美術の動向が紹介されるようになってきました。

その中に現在いわれてし、る新しいテクノロジーとかメディアを使ったアートが位置付けられてくるようになる訳です。

それに対応してドイツのケルンのメディア・パーク、リンツのアルス・レクトロニカ・センター(上映像)がオープンし、メディア・アンド・アート・テクノロジー・センターというのがカールスルーエにオープンしました。

またインターコミュニケーション・センター(ICC)は東京にオープンしています。こういう具合に新しい施設がどんどん出てきたことによって、そういう分野の芸術作品が非常に増えてきています。こういう新しい美術作品ないし新しいテクノロジーを使った芸術のための施設というのはどういう背景をもっていたのかというと、実は1970年代から科学博物館あるいはサイエンスセンターといわれる幾つかの施設の中にこのテクノロジーを使った展示が現れていました。

それまでの古めかしい標本や剥製の動物が並んでいたり、歴史的な機械装置の展示物であった科学博物館や自然史博物館がふたつの方向から展示の改革を考えはじめました。ひとつは、映像メディアの導入であり、もうひとつは観客が遊びながら理解を深めるインタラクティヴィティの導入でした。とくに前者については、優れたデザイナーであったチャールズ・イームズ夫妻の見識によるところが大きいのです。

このテクノロジーを使った展示とともにアーティストによってインタラクティヴ、つまり観客が触ったり動かしたりして、その原理を知ったり展示の内容をより深く認識をもつような装置をもった作品が導入されてきています。

やがてオンタリオ・サイエンス・センター(上映像)やサンフランシスコのエクスプロラトリュウムなどが、1970年代以降、積極的な革新を採用します。このふたつを採り上げたのは、科学や自然現象の展示という中に、新しい芸術的な認識を組み込んでいるからです。

例えばこの展示物は水がガラスの上を流れていく向きとか、道とか流れ方というものを見せるものです。

それらの展示物は芸術作品でありながら、科学的な原理の理解を深めるものであるために、多くのアーティストがアーティスト・イン・レジデンスとして招かれ、施設内の工房で作品を制作するという方法をとっています。

博物館の環境をより楽しくし、子供たちの遊び心を積極的に開花させることにより、アカデミックな「物中心」の権威に偏りがちな展示を改めていったのです。

ところで1980年代から、20世紀のアートとテクノロジーの活動は、1920年代及び1960年代のふたつのピークにつぐ第三のピークに入ってきています。とくに80年代以降はエレクトロニクスの技術的拡大が本格化した時期であり、芸術の表現領域も相次ぐ技術革新によって、より多くの表現が生み出されてきます。ヴィデオ・アート、キネティツク・アート、ライトアート、コンピュータ・アート、ホログラフィー・アート、ロボティツク・アート、アーティフィシャル・リアリティ、ヴァーチャル・リアリティ、インタラクティヴ・アートなど、それぞれがまるで商品ブランドのように並んでいました。すでに日本では1982年にこれらのアート表現領域があまりにも専門化してゆくことに危惧をいだいて、それらの連携と総合的な発表をもつために、「グループ・アールジュニ」が結成されました。

1980年代以降生まれてきた新しいテクノロジーの作品は、ひとつの作品がひとつのメディアによってまとめられるのではなく、複合したメディアによる制作が増えてきています。さらにいえることは、メディアの技術的目新しさや技術の展示に走るものは限界があります。むしろ芸術作品としての内容や作者のイマジネーションの独自性が問われているのです。これは芸術作品である以上、当然のことです。一方では、活字メディアを基礎として成立してきた近代の知の表象が「本」という形によって代表されてきたのに対して、新しいテクノロジーによるメディアを基礎とする新しいメタテキストは何かという問題に、いまわれわれは直面しています。このテーマは当然活字メディアを重要視してきたリテラシーから、新しいメディア・リテラシーヘの移行を問題とせざるをえません。したがって私が本論を展示というキーワードによって始めたのも、このメディア・リテラシーにかかわることとして考えていたからです。

これまでの話を要約して述べれば、モネが自分の作品でパノラマ的な展示環境を要求したのも、作品を見る側にひとつのリテラシーを必要としたからです。

リテラシー(英: literacy)とは、原義では「読解記述力」を指し、転じて現代では「(何らかのカタチで表現されたものを)適切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現する」という意味に使われるようになり(後述)、日本語の「識字率」と同じ意味で用いられている。 ちなみに、古典的には「書き言葉を正しく読んだり書いたりできる能力」と言う限定的に用いられる時代もあった。

ブランクーシが自分の作品を写真に撮影したのも、作品についての新しいメディアによるリテラシーを考えていたからです。ドルナーの展示についての新しい提案もまさに同じ意図があったからです。とくにキースラーの場合は、より積極的に観客と作品とのインターフェースとして様々な仕掛けを用意して作品の新しい見方、つまりインタラクティヴなリテラシーを考えていたからです。

そこで最近の新しいテクノロジーによる作品もまた観客への展示方法によるさまざまなリテラシーを組織しようとしています。組織ということは、現在あるさまざまなメディアを組合わせながら、作品の展示を試み始めているからです。

ここで数年前、リンツのアルス・エレクトロニカで興味ある展覧会が開かれたので紹介してみましょう。

当時のディレクターのピークー・ワイベルによって1970年前後の視覚芸術と音響芸術で多くの新しい装置が集められました。それらはエレクトロニクスの技術を必要とするために、芸術家が主導してエンジニアと協力して作られたものです。

そこで当時使用された装置を収集し、修復して展示されました。同時に当時作られた音楽や映像を収集し、特別のバーコード付きのカタログが発行され、作品をモニターテレビやオーディオ装置で視聴覚的に受けとることができるのです。

この装置の収集はワイベルに協力したウッディ&スタイナ・ヴァスルカによって実現しました。これらの装置の大半はアメリカ国内の大学、研究所、放送局などから収集され、NASAをリタイアしたエンジニアが修復に当たり、当時のアーティストたちが実験し、制作したプロセスを観客自らの手によって体験できるように操作アタッチメントが用意されていました。

この展覧会は前に述べた科学博物館や考古学博物館より体験性を高めたワークショップ型の展示を考えている点で、エレクトロニクスのリテラシーに役立つものでしょう。

ところでわが国の美術館建設でも、新しいテクノロジーによる作品展示に対応するため、1992年開館の愛知県美術館では、設計の段階から展示室の一室を多目的に使える電気と音響設備とを備えた部屋を用意しました。これは私の提案により実現したものです。

その美術館開館に合わせ光彫刻、ヴィデオ彫刻、ネオンアート、映像などを用いた私のインターメディア的なインスタレーション「メディア・サーカス」の展示が行なわれました。

ここで私自身が作品の発表の方法として、どのようなメディアを用いてきたかを説明したいと思います。これらの試みは多くの点で美術館への提案を含んでいます。

1994年の「Reflecti0n」は私の1958年制作の作品「風景」をCCDカメラによって撮影し、向い側にある新作のVideo lnstallationの中に取込むことを行ないました。

このカメラはテニスボール位の大きさの木製の球の中に仕込まれ、観客は自分で「風景」のさまざまな部分を選んでVideo lnstallationの中にイメージを映しだすことができます。このふたつの異なった時代の作品は肉眼で見ただけでは過去と現代のリフレクションを見るだけですが、第三の眼とでもいうべき電子のMedja Eyeによって、現代という時代の中でリフレクションを行なうのです。1958年の作品は意図的にヴィデオカメラの眼によって新しい作品に読み込まれるのです。同時に過去は新しいリテラシーで読み直されるのです。また同時に1958年の作品を制作した年の作品に関するデータベースを作成し、観客とくに若い観客のため、他の作品やジャーナリズムの批評や当時の友人やテレビ出演の記録などを入れたデータベースを用意しました。つまり静的な観賞からメディアを通したダイナミックな観賞の中に教育的な要素を組み込んだのです。1995年の「lmage of Vitrine」では1953〜1958年までの作品で、私の手元にあった作品を40年ぶりに発表しました。画廊での展示とともに、「ヴィトリーヌ」(Vitrine)という私の一連の作品についてのCD−ROMを作成し、メディアの中のテクストの実験を行ないました。

1996年の「回顧展」ではより広い視野に立って展覧会そのものの中に、メディア・リテラシーの考えを発展させ、観客のために「ウイデオ・ライブラリー」と「メディアの中のワークショップ」を用意しました。

「ヴィデオ・ライブラリー」は1972年から始まった私のヴィデオ作品をテープ作品、ヴィデオ彫刻、ヴィデオ・インスタレーション、ヴィデオ・パフォーマンス、マルチプロジェクション、パブリック・アートとしてのヴィデオ作品などに分類したデータベースを準備してあります。

「メディアの中のワークショップ」は、私の作品の中から観客とのインタラクティヴな操作を含むものを選んで、コンピュータ上でシミュレーションを試みたり、作品の構造や構成の方法を学びながら、作品の観賞をより深めることを学べるようにしました。

これは「ヴィトリーヌ」という作品をワークショップで作成した一部です。これを特殊なガラスを使って再現するわけでも これは「マグネティツク・レリーフ」という作品で、磁石で鉄板の上に位置をいろいろ動かせる一種のインタラクティヴな作品.。今回はこれをコンピューターディスプレイ上でシミュレーションしてもらいました。

次に「イメージの中のワークショップ」と題されたものは、会場の中の作品をデジタル・ヴィデオ・カメラで撮影してそれをコンピュータの場で構成する試みをしました。以上は観客が作品を見ながら観客自身で構成、制作したものです。

1997年の「Artec ‘97 Trial Garden」は庭園というテーマを基に三つのサブテーマに展開した作品です。

「Sound・Time」はセンサーを仕込んだオブジェに人間が近づくと3種類の音源のセンサーがそれぞれ部分的に反応します。その電子音によって制作された音源の複合は風、鳥、水のイメージの書の組合わせとなって展開します。

「作庭記」は庭園術という意味ですが、中国では庭園と山水画と詩が歴史的にそれぞれ深いかかわりをもち、文化史を豊かにしています。この作品ではCD−ROMとインターネットによる中国庭園の紹介で、庭園の中にある構造とか、それぞれの要素の意味などを検索することができます。

「A/E」はアダムとイヴがテーマになっていて、彫刻、コンピュータ映像、テキストと携帯電話の声のメッセージにより、メディアの組合(Media Mix)の作品となっています。たとえば彫刻のアダムとイヴのイメージがコンピュータに組込まれて形態が変化し、ミケランジェロやデューラーやデュシャンのアダムとイヴ傾が次々と背景にプロジェクターで映し出されます。

さらに漢字やローマ字の文字遊びやジョイスのフィネガンズ・ウェイクのアダムとイヴについての一節が画面に流れます。

一方、携帯電話には架空のホテルからのメッセージが入っています。「只今アダムさんは性転換手術のため病院に出かけております。あと30分するとイヴとなって戻って参ります。イヴさんへお電話をおかけ下さい」「クローン・アダムは楽園を知りません。どなたか楽園についてのイメージを教えていただけませんか」といったメッセージを受けて観客側から、さまざまなメッセージを吹き込んでくれる。

こうしていわゆる視覚芸術とメディア・アートの中にジェンダーやクローン人間などの社会的なテーマを含んだインタラクティヴな作品となっています。つまりここではメディア・リテラシーの中に観客が組込まれるように仕向けているのです。

新しいテクノロジーの作品はこうした多層的な展示構成をとることによって、観客は作品をマルチメディア内のネットワークの中に経験することになります。したがってこのような作品の形態は空間的な展示方法からメディア的な展示構造をもって美術館内に入ってきます。

博物館や文化遺産は、特に若い観客に対して、新たな関心を集め、訪問者数を維持するという課題に直面しています。拡張現実(AR)は、文化遺産での理解と学習体験を強化することにより、歴史的な過去を保存する未来と考えられています。ジョージア工科大学のニューメディアのウェスリー委員長であるジェイ・デイビッド・ボルターは、現在マルメ大学の客員教授です。彼は研究仲間と協力して、ARアプリケーションを作成し、ドラマチックで物語的な体験を上演して学習体験を向上させています。歴史的な遺物はしばしば遠ざけられますが、ARテクノロジーにより、訪問者は考古学的遺跡のコンピューター生成3D再構成を特徴とする仮想現実の世界を体験することができます。この研究は、博物館と文化的サイトの間のギャップを埋めることができます。

ジェイ・デヴィッド・ボルターが『Writing Space』という著書の中で、いま児童博物館や科学博物舘で観客が機械やコンピュータの端末やシミュレーション機器の端末に触れることができ、また伝統的な美術館でも観客はカセットプレイヤーによつてガイドされて作品について学ぶことができます。しかしここまでは電子読書法ではあるが、記号体系の欠如したテーマパークのひとつになってしまうような危険性を述べています。エプコットセンターの入園者は、シミュレートされた環境の中をただ通過するだけで、反省的思考を促したりはしないのだと分析しています。

また「博物館の目的は、見学者が読むことを始めるような物理的、社会的空間を創出することであるべきだ。ここで言う読むことは、創造された空間における記号体系に関して省察することである。電子時代の博物館はシミュレートされた環境を作ることではなく、展示を構成してハイパーテキスト的な書物とすることをこそ模索すべきである。」と述べています。これはメディア時代の美術館が電子的なガジェットを用意することで足れりとすることに対する警告でもあると思います。しかしわれわれは、マルチメディア時代にふさわしい新しいリテラシーを作り上げると同時に21世紀にとってのハイパーテキストの具体的な内容づくりを始めなければなりません。

現在すでに多くの美術館が美術作品だけではなく、建築や写真やデザインや漫画などの展覧会に手を伸ばしています。このような機会にこそ、まさに展示そのものの意味をとらえ、エレクトロニクスのメディア装置を使用するにふさわしいハイパーテキストとしての展覧会を実現して欲しいのです。

いま東京の新宿にあるICCで展覧会が開かれています。その出品作家であるジェフリー・ショーを中心に3人のアーティストが協力して制作した「ケイブ」を紹介します。これは部屋の真ん中に解剖模型のような木製の人体があり、これを観客の手で動かすことによって、観客の周囲の3台のヴィデオ・プロジェクターにより投影される映像が変化し、観客を包み込みます。ところで最後にこうした美術館のハイパーテキスト化によって生じる問題は、観賞時間が長くなることと、観客の疲労の問題があります。また会場を一方向的な動線でまとめられなくなるのではないでしょうか。1942年、ケンゲンハイム美術館においてキースラーが「今世紀の美術館」の展示の際、やはり観客の疲労を考慮すると同時に、展示にも使える「休息の形」という椅子を実現しました。これは1989年のホイットニー美術館のキースラー展でも展示されました。

これに対して電子時代にはもっと違う椅子が必要と考え、私は小型パソコン付の電動の車椅子型の観賞装置を考案しました。会期中の特定の日とか時間を限って、このような装置に乗って研究する人びとに対応するのです。

つまり今までの美術館には情報センターがあります机展示室と別のところにあります。ところがこういうものがあれば、観客が自由にゆっくりと走り回って研究し、作品についてのリテラシーを学ぶことができるのです。

これは展示空間の中に情報センターを持込むもので、ボルターが考えている美術館で観客が読むことと考えることを始めるような物理的、社会的空間の創出に役立つための重要な道具となります。私がもし次の機会に美術館の展示についての相談をうけたら、まずこのようなメディア車椅子の設計から始めるでしょう。

さてこの画像は何で描いたかと言いますと、実は墨で描いたのです。その一部にコンピュータ画像を組み込んでいる。

水墨によって白い紙に描くと非常に綺麗に画像が出るんです。これは何故かと考えてみると、墨というのは非常に粒子が細かい顔料なんですね。それを水で溶くから非常にグラデーションがデリケートに出るのです。油絵以上にデリケートに出ます。そういう意味では、これから僕は水墨画をすこし勉強して、コンピュータのイメージを作ってみようかなと思っているぐらいなんです。

■ハイパーメディア例 教材

本動画は丸山茂徳先生並びにHadean Bioscience(冥王代生命学)研究グループが、平成26年度文部科学省科学研究費補助金・新学術領域研究事業として、太陽系や地球の誕生を経て生命の誕生と進化の過程を最新の研究成果に基づいて映像化しています。

動画作成にあたり、有限会社ライブの上坂浩光氏のご協力を仰ぎました。上坂氏は2011年に開催された第52 回科学技術映像祭において映像作品「HAYABUSA BACK TO THE EARTH 帰還バージョン」で文部科学大臣賞を受賞された CG クリエーターで、小惑星探査機はやぶさ並びにはやぶさ2に関わる映像作品も制作されています。

.jpg)