■初期の藤原氏と渡来人の交流

■初期の藤原氏と渡来人の交流

加藤謙吉

▶︎はじめに

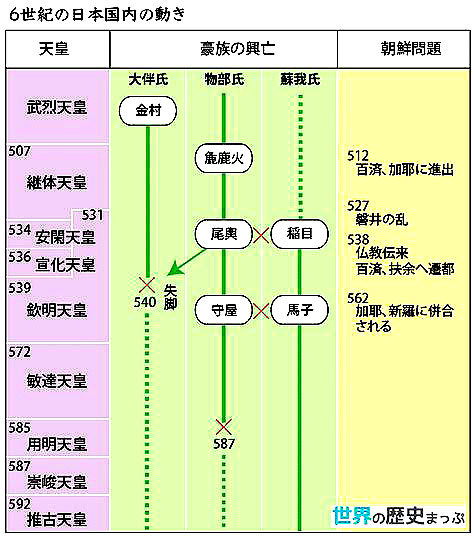

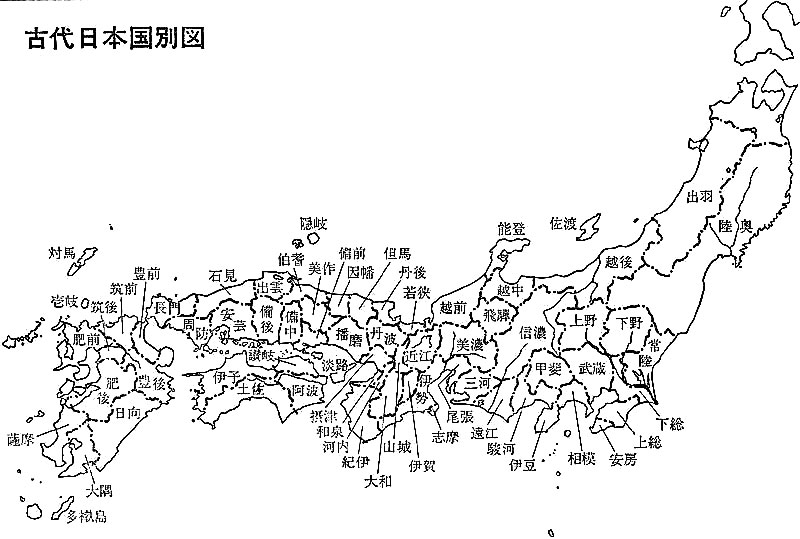

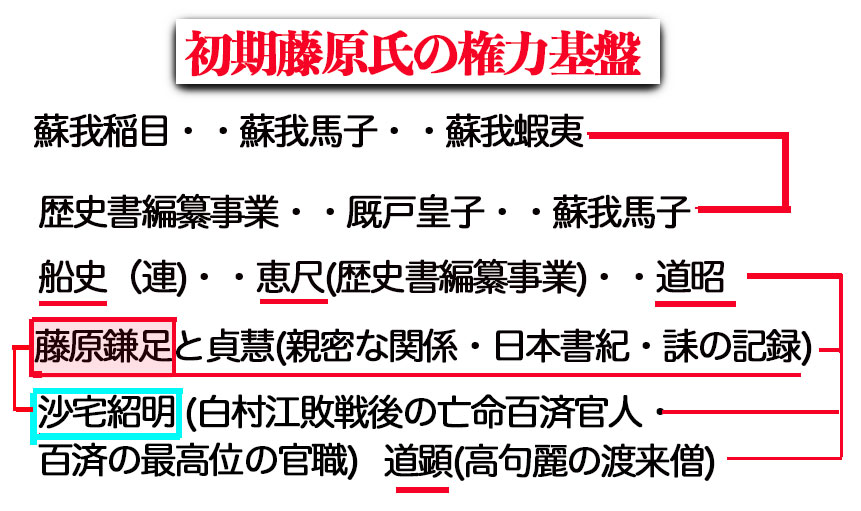

蘇我氏が渡来人勢力と連携し、彼らを朝廷内に設けられた内政・外交上の宮司的職務分掌組織に配置することで、大和政権の行政機構に対する支配権を強め、6・7世紀の中央政界に確固たる地位を占めたことは、周知の事実である。

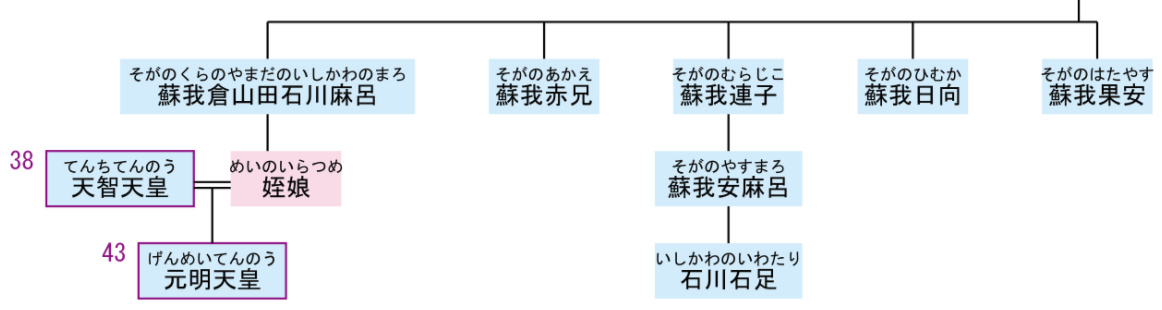

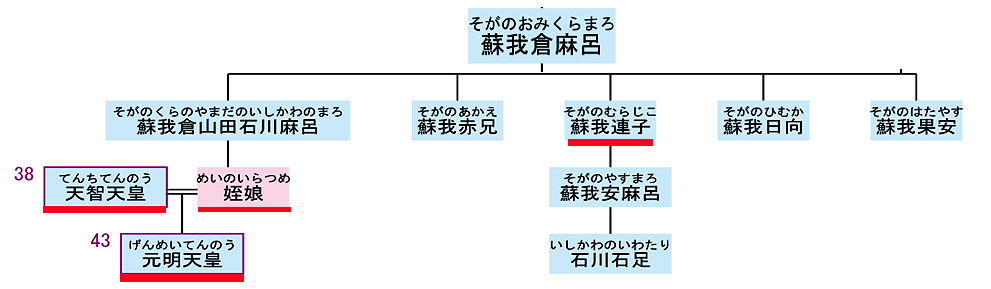

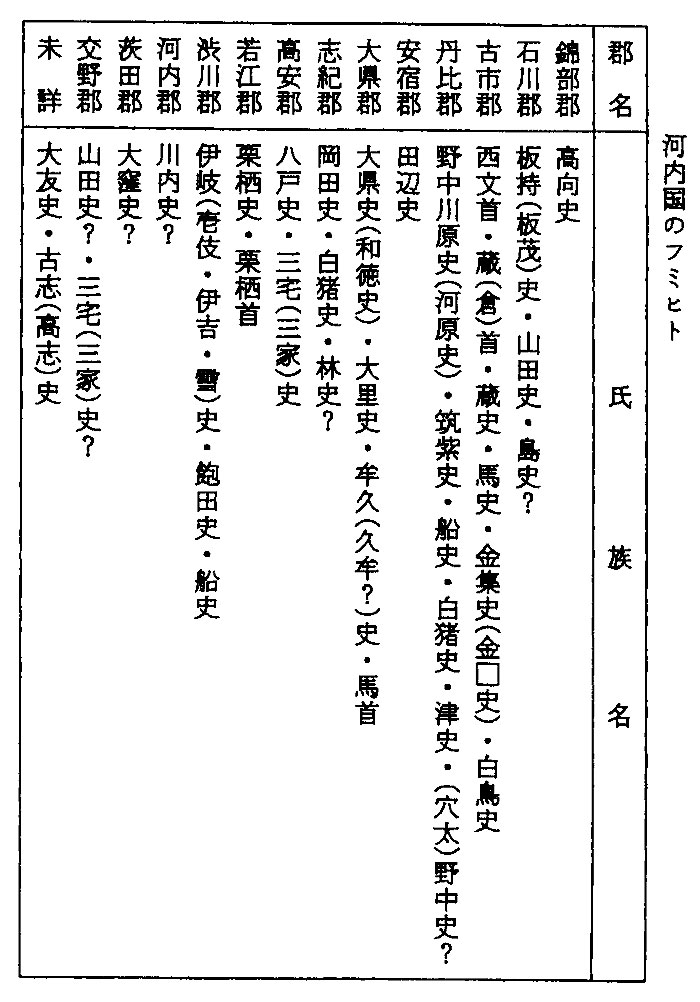

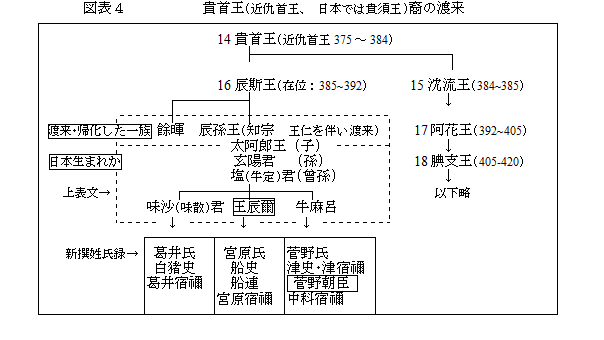

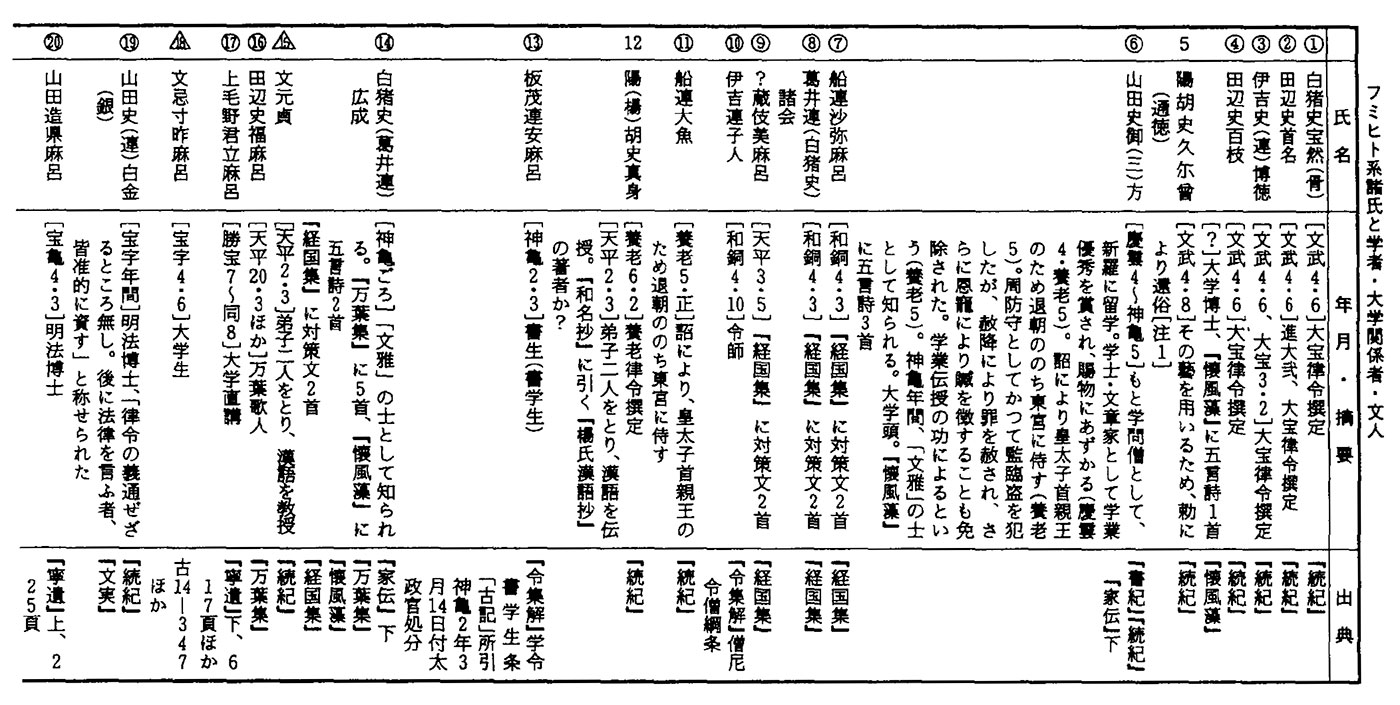

蘇我氏は同時に、大王家と重層的な姻戚関係を結び、そのミウチとしての権力基盤を確立していったが、このミウチ化という政略は、倉本一宏が指摘するように、蘇我連子の娘娼子を正妻に迎えた藤原不比等に継承され、やがて石川氏(蘇我氏)に代わって、藤原氏がミウチ氏族の主役の座を占めるようになる。政治権力の構築にあたって、藤原氏が蘇我氏の政略を踏襲したことは興味深いが、渡来人との関係においても、この氏はかつての蘇我氏と同様に、積極的に彼らとの接触をはかり、交流を深めていったようで、その対象は移住間もない第一・第二世代の文人・学者・僧侶たちから、移住後相当の歳月を経たフミヒト(史部)を中心とする旧来の渡来人まで、広範囲に及んでいる。

フミヒト・・・文筆によって倭王権に奉仕したフミヒト(史・文人・書人)を管轄した渡来系氏族。文は書とも書く。河内国古市郡を本拠地としたことから、西(河内)文首とも称された。天武12年(683)に連姓、天武14年(685)に忌寸姓、延暦10年(791)に宿禰姓を賜った。『古事記』においては、百済より『千字文』『論語』を将来した和邇吉師の後裔氏族として名がみえる。活躍した氏人としては、文首根麻呂(根摩呂・禰麻呂・尼麻呂)が挙げられる。

これら学術・知識に秀で、卓越した行政能力を有する渡来人たちは、7世紀半ばの鎌足から8世紀半ばの仲麻呂のころまで、藤原氏のブレーン的存在として、初期のこの氏の政治的台頭を陰で支え、さらにはその施策の立案・推進の立役者になつていたと推測することができる。

しかるに従来の研究では、こうした点はほとんど顧みられることがなかった。おそらくそれは、律令制が成立し施行される時期ともなれば、令制官司における官人たちとの公的な関係が優先され、特定の渡来系集団や渡来人との個人的な関係などは、藤原氏の権力形成にとって、さしたる意味をなさないという先入観が働いているためではないかと思われる。

しかし藤原不比等は県犬養宿禰三千代を妻に迎え、後宮に隠然たる勢力を有した彼女の援助によって、天皇家と姻戚関係を結び、藤原氏繁栄の基礎を築くことになるが、その端緒となった三千代との婚姻は、鎌足・不比等と中・南河内のフミヒト系氏族との私的な交流を通して実現したものであった。また藤原仲麻呂政権を支えたいわゆる「仲麻呂派」の実務官僚の多くも、中・南河内のフミヒト系氏族の出身者である。渡来人との結合が藤原氏の興隆に果たした役割は、決して過小評価すべきではないと思われる。

しかし藤原不比等は県犬養宿禰三千代を妻に迎え、後宮に隠然たる勢力を有した彼女の援助によって、天皇家と姻戚関係を結び、藤原氏繁栄の基礎を築くことになるが、その端緒となった三千代との婚姻は、鎌足・不比等と中・南河内のフミヒト系氏族との私的な交流を通して実現したものであった。また藤原仲麻呂政権を支えたいわゆる「仲麻呂派」の実務官僚の多くも、中・南河内のフミヒト系氏族の出身者である。渡来人との結合が藤原氏の興隆に果たした役割は、決して過小評価すべきではないと思われる。

以下、本章では鎌足・不比等から武智麻呂(商家)、仲麻呂(恵美家)と続く家系を中心に、初期藤原氏の各人物と渡来系知識人・僧侶・宮人などの関係を世代順に追い、そこに何らかの歴史的な傾向や特性を検出できるかどうかを探ってみたい。あくまでも基礎的な作業にすぎないが、初期藤原氏の権力基盤の形成過程を解明するためには、このような作業もまた無意味ではないと思われるのである。

▶︎ 鎌足と渡来人

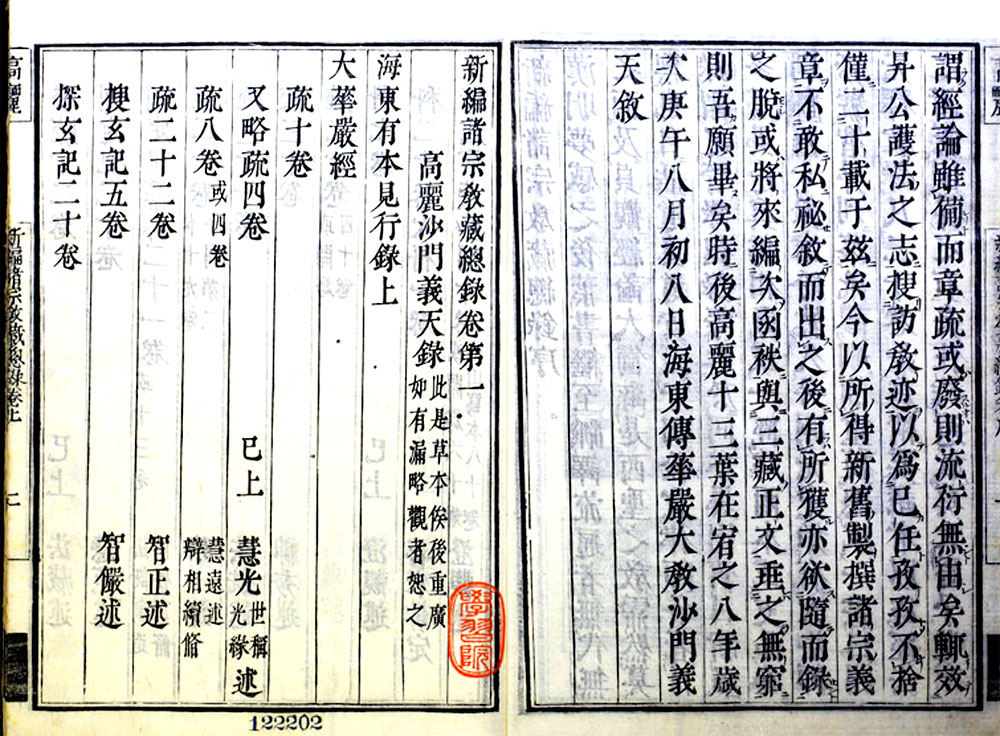

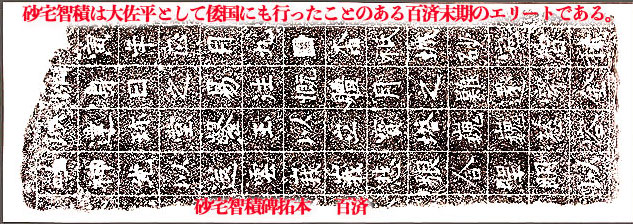

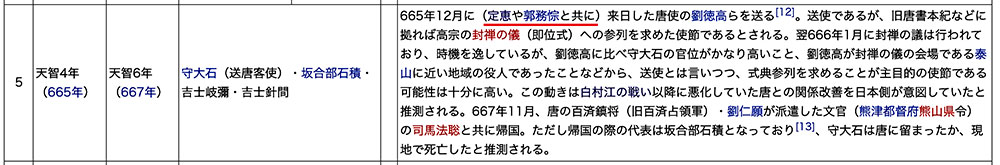

鎌足と親密な関係にあった新参の渡来系僧侶・文人に、道顕(どうけん、生没年不詳)は、飛鳥時代の僧侶。高句麗からの渡来人)や沙宅紹明(さたく じょうみょう、生年不詳 – 673年)がいる。道顕は『日本書紀』(以下、『書紀』と略記)に「高麗沙門道顕日本世記曰・・・」「釈道顕日本世記曰・・・」とあり、『書紀』の外交関係記事の原資料の一つとされた『日本世記』の著者であるが、鎌足の死を伝える天智紀八年十月条所引の 『日本世記』 には、

内大臣、春秋五十甍于私第 遷殯於山南。天何不淑、不愁遺耆。鳴呼哀哉。

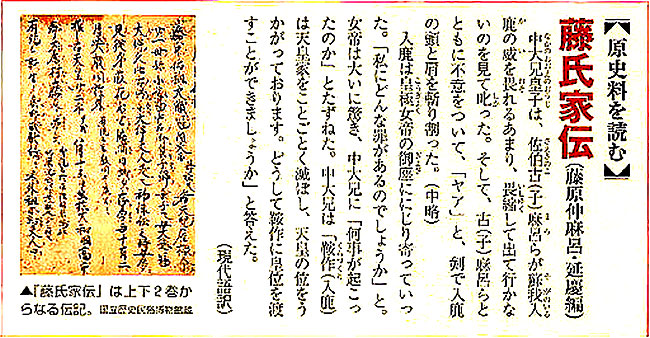

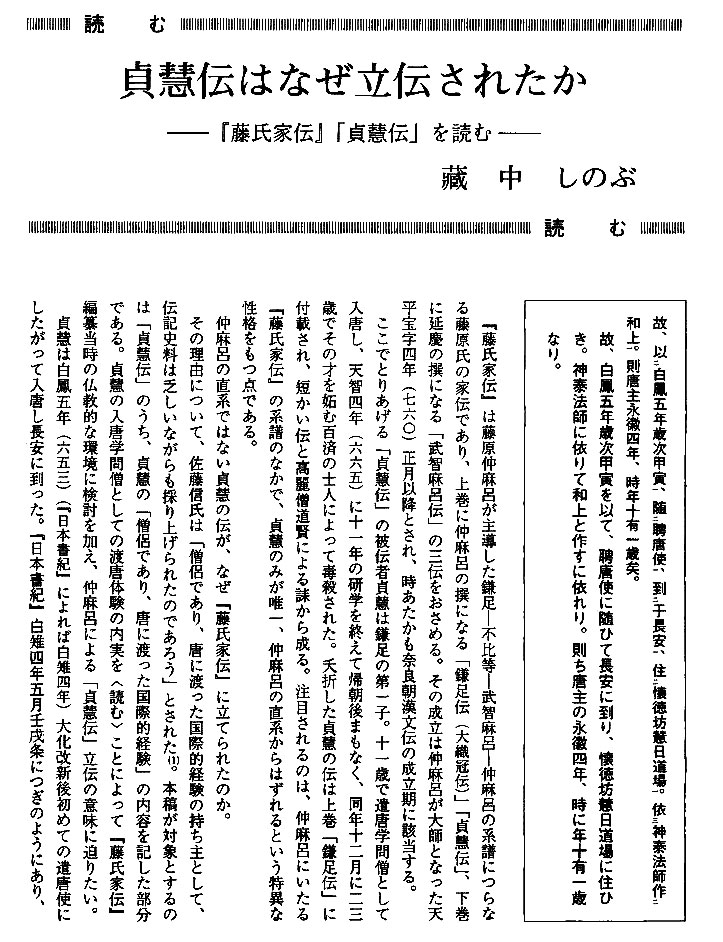

との鎌足に対する誄(ルイ・しのびごと)を掲げている。また『藤氏家伝(藤氏家傳・ とうしかでん)』上では、斉明天皇不予(ふよ・不快)の際に鎌足の取った行為を称える道顕の文を載せ、また同書の貞慧伝(じょうけいでん)には、貞慧に対する彼の長文の誄を載せている。

誄(しのびごと)とは、 日本古代以来、貴人の死を哀悼し、生前の功績・徳行をたたえ、追憶する弔辞。誄詞(るいじ)とも呼ばれる。大王(天皇)には殯宮で奏され、功臣の棺前にも賜ったものである。

藤氏家伝(藤氏家傳・ とうしかでん)は天平宝字4年(760年)に成立し、古代から藤原氏に代々伝えられてきた、藤原氏初期の歴史が記された伝記であり、上・下とある。日本書紀や続日本紀には無い歴史が記述されている。家伝とは、その家の歴史・伝承などをまとめた書物だが、特に藤氏家伝のことを指して家伝ということもある。

道顕の 『日本世記』は、『書紀』に斉明6年7月条から天智8年10月条まで、全部で4条が引用されているが、このほか天智元年4月条の釈道顕が高句麗滅亡を占ったとある記事も、『日本世記』からの引用とみられ、さらに天智記にみえる高句麗関係記事や百済王糺解(きゅうかい・義慈王の子で,余豊,豊章,糺解とも書く)(豊璋・ほうしょう)の名を記す記事も、同様に『日本世記」にもとづいて書かれたとみられている。

道顕(どうけん、生没年不詳)は、飛鳥時代の僧侶。高句麗からの渡来人。