■奈良の都と天平文化

■奈良の都と天平文化

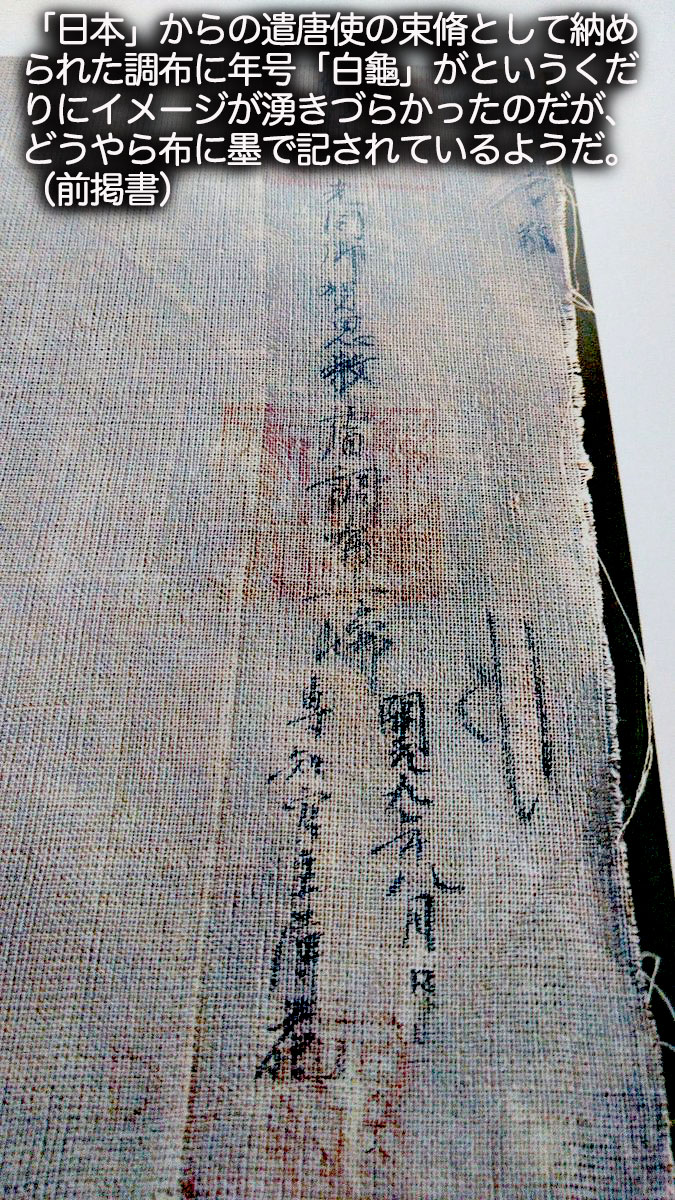

大宝公式令(くしきりょう)に日本天皇と要されていたにもかかわらず、律令編者の一人栗田真人が明確に返答できなかったのは、当時の朝廷でも一つだけの理由ではなかったのであろう。しかし、日本という国号の由来は、かつて隋にあてた国書に「日出天子」と記し不興をかったように、日が出る国、日の辺(本)にある国という意識が強烈であり、さらに皇祖神天照大神も、もともと日神であることからすれば、さして不自然ではない。その意味で、先ほどの『旧唐書』の日本側の一番目の説明は、中国側には不明であったかもしれないが、要を得ていたといえよう。

大宝公式令(くしきりょう)に日本天皇と要されていたにもかかわらず、律令編者の一人栗田真人が明確に返答できなかったのは、当時の朝廷でも一つだけの理由ではなかったのであろう。しかし、日本という国号の由来は、かつて隋にあてた国書に「日出天子」と記し不興をかったように、日が出る国、日の辺(本)にある国という意識が強烈であり、さらに皇祖神天照大神も、もともと日神であることからすれば、さして不自然ではない。その意味で、先ほどの『旧唐書』の日本側の一番目の説明は、中国側には不明であったかもしれないが、要を得ていたといえよう。|奈良国立博物館.jpg)

.jpg)