■蘇我氏と飛鳥

■蘇我氏と飛鳥

▶︎蘇我氏の履歴書

▶︎葛城氏を受け継ぐ

高麗の子が稲目であるが、稲目以降は実在の人物と考えてよい。稲荷山鉄剣の銘文系譜におけるハテヒ(半弖比)以下がこれに相当するといえよう。

蘇我氏の祖先系譜に限らず、古代の民族系譜は、複数の氏族によって共有される架空の先祖の系譜部分(いわゆる伝説的部分)と、個別の氏族の実在の先祖の系譜部分(現実的部分)という二つに裁然(はっきり区別)と分けることが可能であり、両者による二重構造になっていたと考えられる。高麗(高句麗の別称)と稲目の二人は父子とされているが、それぞれが所属する世界が異なるのであり、稲目の実在の父祖の名前は不詳といわねばならない。

稲目とその子の馬子の二代は、稲目宿禰や馬子宿禰のように宿禰の称号を付して呼ばれることがある。馬子の子の蝦夷や孫にあたる入鹿が宿禰を付して称されることはなかった。これは、稲目・馬子の父子がもともと蘇我氏の祖先系譜のなかでも実在の祖先系譜の最上部に位置づけられていたことと関係する。このことからいっても、高麗と稲目との間に系譜上の切れ目があり、稲目以降が実在の人物であることは明らかであろう。

まさに「蘇我氏の履歴書」というべき、蘇我氏の成り立ちを具体的に物語る記述が「日本書紀』推古32年(624)十月莫卯朔条に見える。それは、蘇我氏の2代目となる馬子がその晩年、彼から見て姪にあたる推古天皇(馬子の姉の娘)に対し、天皇家の直轄領の一つである葛城県の下賜(かし・身分の高い人からくださること)を要請したところ、それを鄭重に断わられたというものである。この時、馬子は葛城が自分の生まれ育った場所(「本居」)であり、それゆえに葛城(かつらぎ)を姓名にしたこともあると主張したという。

このように馬子がかつて葛城を名乗ったというのは、彼の母すなわち稲目の妻が葛城氏出身だったことによると考えられる。この時代、馬子のような豪族の子女はその母親の実家において養育されたと見られるから、葛城が馬子の生まれ故郷であるということは、彼の生母の属する豪族が葛城の地を勢力基盤としていたことにほかならない。

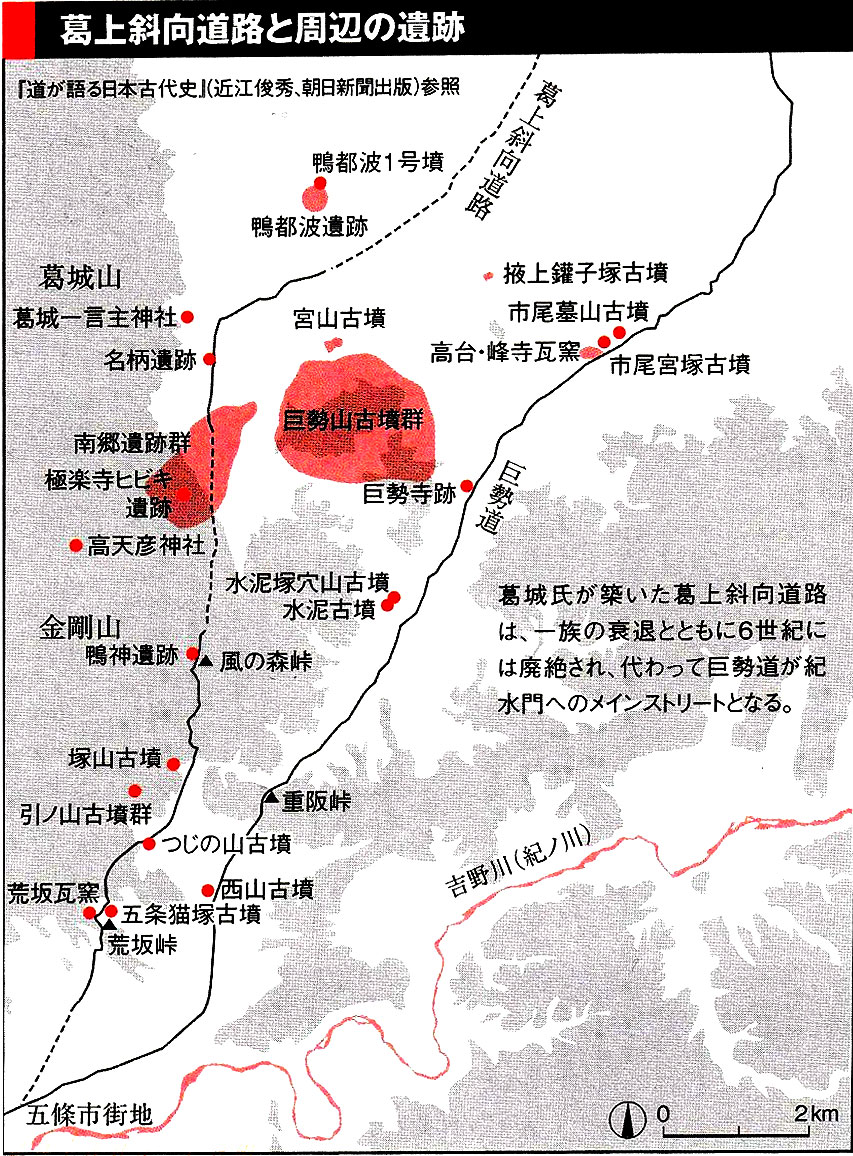

もともと葛城県とは、葛城襲津彦に始まるとされる有力豪族、葛城氏の勢力圏内の主要地域であった。それが天皇家の直轄地とされたのは、5世紀後半に葛城氏が時の雄略天皇に刃向かった時、贖罪(しょくざい・善行を積んだり金品を出したりするなどの実際の行動によって、自分の犯した罪や過失を償うこと)のために献上された結果と伝えられている。晩年の馬子がその返還をもとめているのは、彼が葛城氏という名門を受け継ぐ血統的な資格をもっていたからであろう。馬子がかつて葛城馬子とも名乗ったというのは、彼が保有するそのような資格に関係していると見られる(どうして馬子が晩年になつて葛城氏の主要財産の相続を願い出たのかについては後述したい)。

贖罪のために献上 安康天皇を殺害した眉輪王(まよわのおおきみ、允恭天皇39年〈450年〉 – 安康天皇3年〈456年〉8月)は、記紀に伝えられる5世紀頃の皇族(王族)を匿(かくま)った葛城円(つぶら)大臣は、雄略に娘の韓媛(からひめ)と葛城の宅七区の奉献を廉い出たという。だが、結局、許されずに殺されている。

かつての葛城氏は、先に見た武内宿禰を祖とする最有力豪族の連合体において筆頭の座を占め、それゆえ天皇の朝廷内で絶大な権勢を誇っていた。ところが、その本流は5世紀後半に天皇家と敵対し、そのため往時の勢力を失ってしまう。その後、葛城氏同様に武内宿禰を狙とした蘇我氏の稲目は、どのような経緯があったかは不明であるが、葛城氏本流に連なる女性と結婚、葛城氏の入り婿になったものと推察される。おそらく5世紀末から6世紀初頭にかけての葛城氏には、本家・本流を担うに足るしかるべき男子がいなかったのではあるまいか。そのため、稲目は入り婿でありながら葛城氏を代表する存在と目されたのであろう。

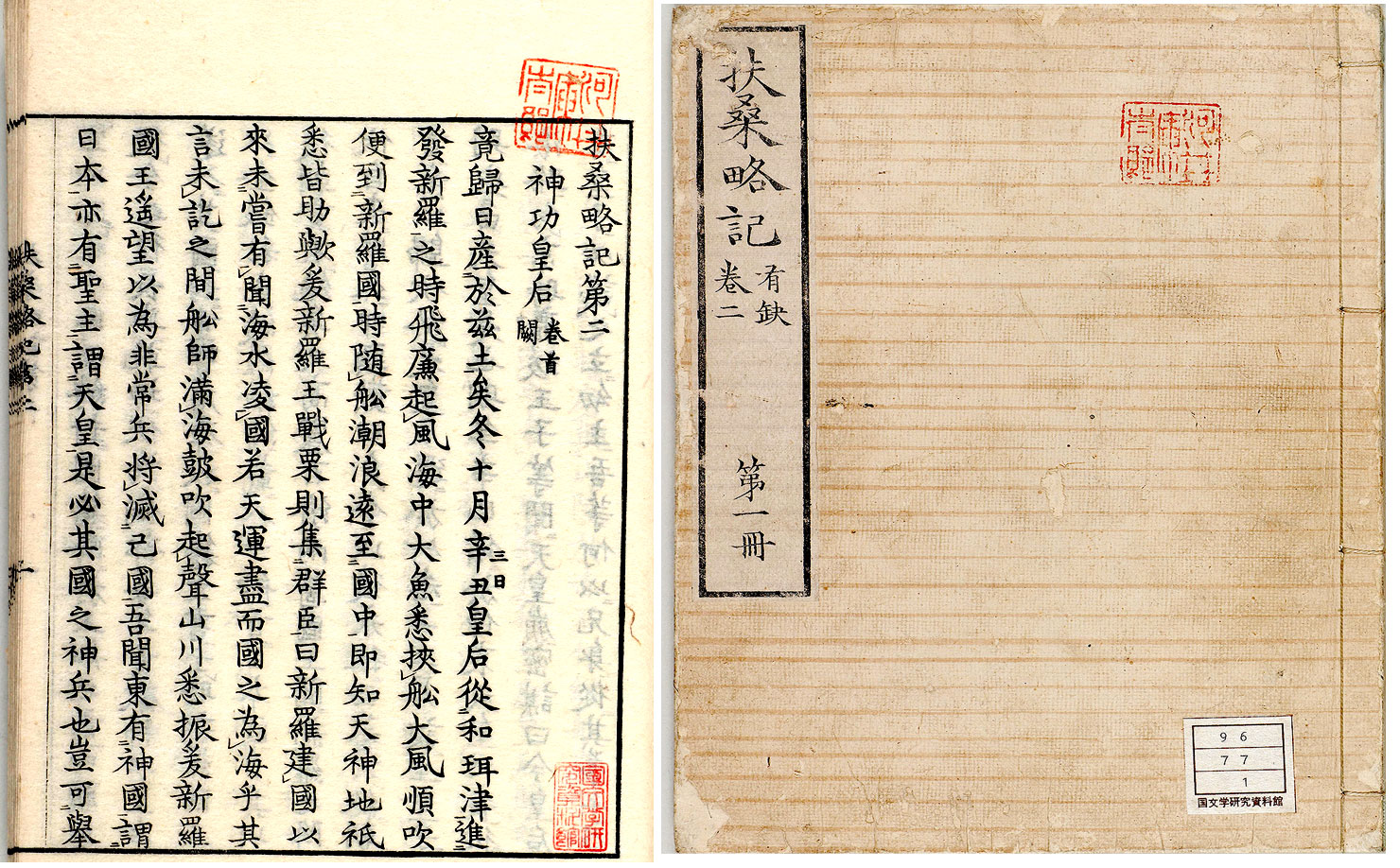

稲目の後継者となる馬子は、「扶桑略記』によれば、推古34年(626)5月に76歳(数え年。以下同じ)で亡くなったと伝えられるので、欽明12年(55 1)の生まれである。幼少期の馬子は、母系により葛城氏の血脈を受け継ぐ稀少な男子ということで、葛城氏期待の星と仰がれていたのであろう。彼が葛城馬子と名乗っていたのはそのためと考えられる。そうなると、その父稲目は葛城氏の正嫡たる馬子の後見人として、その地位はますます強固で不動のものとなったに違いない。稲目と蘇我氏の飛躍を準備したのは、実にこのような立場だったということになる。葛城氏の本家・本流は、結果的には蘇我氏に吸収・合併されたと見なすことができよう。

『扶桑略記』 神武天皇から平安末期の堀河天皇までの時代を、仏教を中軸にして編年体で記した歴史書。皇円阿閣梨(こうえんあじゃり)の編といわれるが未詳。

▶︎初代大臣に就任する

その稲目であるが、彼は536年、宣化天皇が即位すると同時に制定された大臣・群臣の大臣に抜擢されることになる。大臣とは群臣を統括するポストであり、群臣とは天皇のもとに結集した有力豪族の代表として天皇の統治を共同で支えるのが職務であった。このようなシステムがこの時期に創始されたのは、この前後における皇位継承の在りかたの変化に対応したものであった。

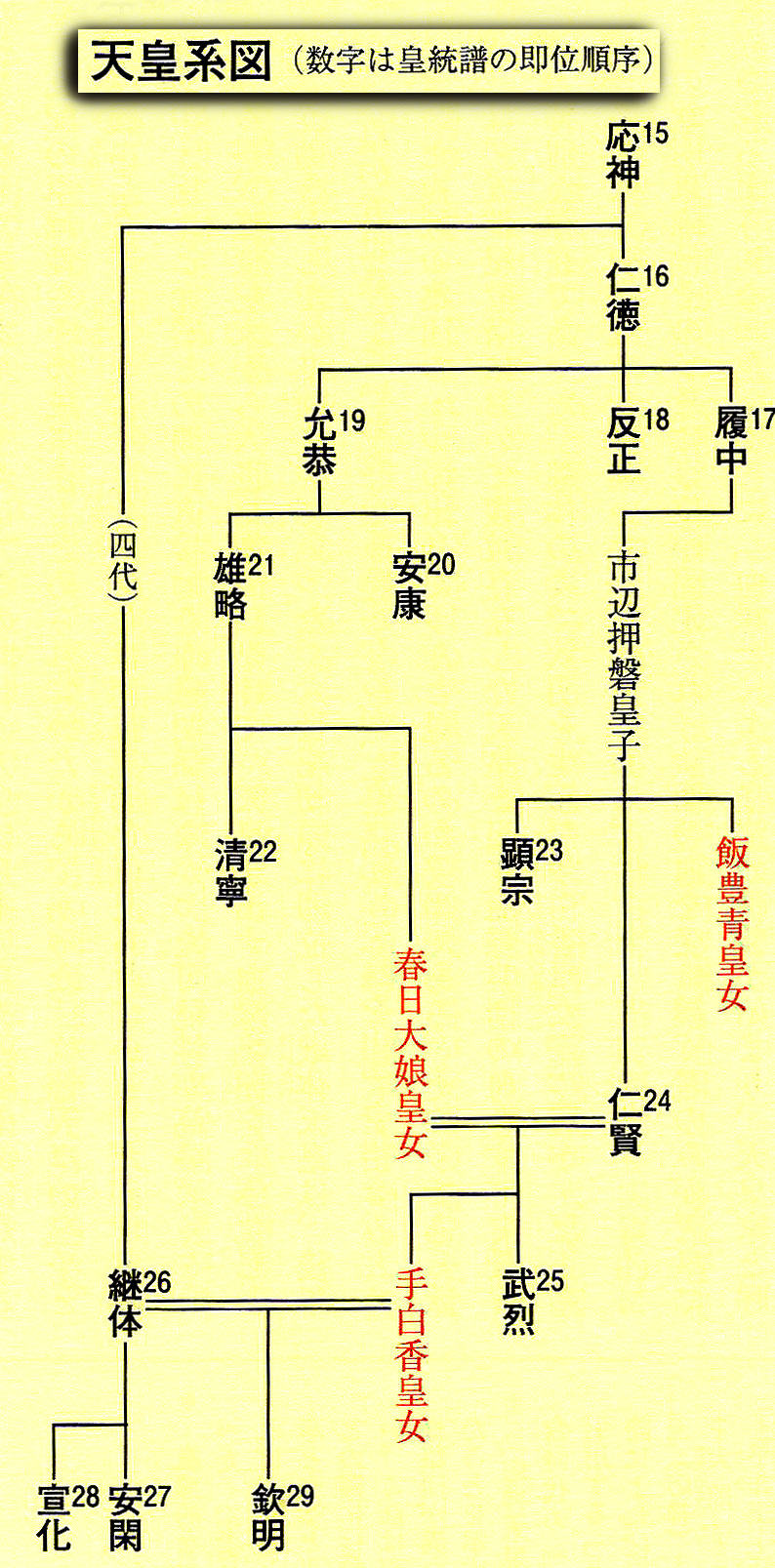

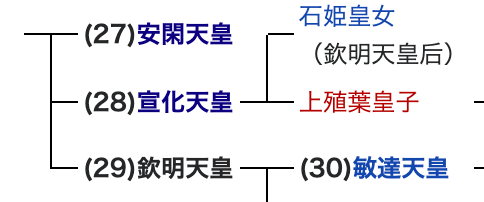

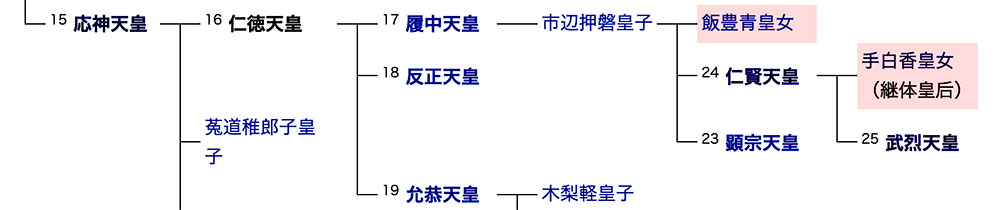

これ以前の5世紀投階、後の天皇に相当する日本列島の統治者の地位(治天下の王)はまだ特定の血縁集団に固定していなかった。すなわち、天皇を出す血縁集団が複数存在したのである。それは、この時代の天皇に日本列島や朝鮮南部に対する軍事支配の卓越性やその成果がもとめられていたからであった。仁徳天皇の皇子とされる履中(りちゅう)天皇・反正(はんぜい)天皇・允恭(いんぎょう)天皇は同母兄弟と伝えられている。だが、実際には履中・反正と允恭との問に直接的な血縁関係はなかった可能性が高い。

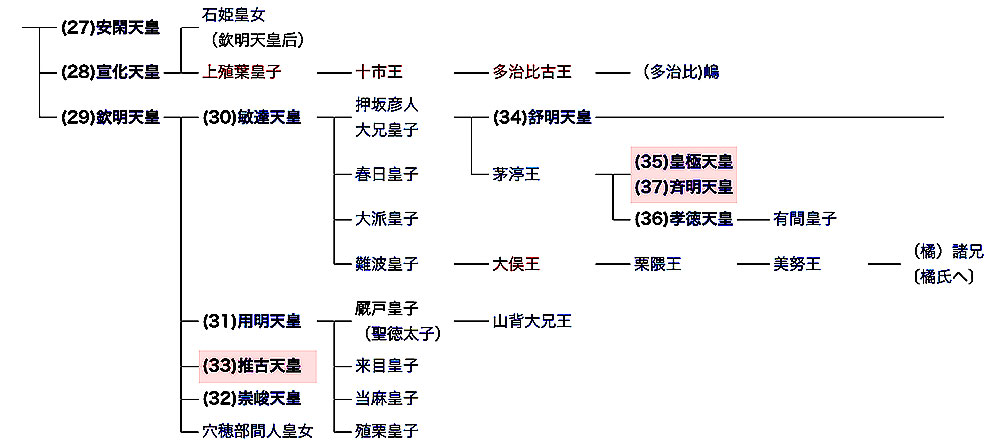

ところが、5世紀末から6世紀初めにかけて、天皇を出す血縁集団を一本化しようという動きがしだいに強まっていった。6世紀初頭に即位した継体天皇は、後年「応神天皇の五世孫」といわれるようになるが、5世紀に天皇を出す資格をみとめられていた複数の集団の一つの出身だったと見るのが妥当である。その子である欽明天皇は、5世紀段階において複数存在した天皇を出す血縁集団の血をすべて受け継いだ特別な存在であった。継体の妻で欽明を生んだ手自香皇女が、履中・反正系と允恭系の双方の血統を受け継いでいたからである。

この欽明以降はその子孫に皇位が固定され、欽明の血を受け継ぐ者のみが天皇に擁立されるようになった。ここに「血縁」による皇位の世襲が始まり、天皇家と呼ぶに相応しい実体がようやく形成されることになったのである。それとともに、5世紀段階に複数存在した王家の系譜が一つにまとめられ、天皇家というべき巨大な同族集団に仕立て上げられていった。応神天皇や仁徳天皇はその巨大な一族の起点(始祖)というべき存在として創出されたと考えられる。

* 直接的な血縁関係はなかった『宋書」倭国伝によれば、反正(はんぜい)と見られる倭王珍と允恭(いんぎょう)と思われる倭王済との間には続柄の記載がない。これは両者の属する血縁集団が異なるものであったことを示すと見られる。

*「応神天皇の五世孫」鎌倉時代の『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』が引用する「上宮記」一伝系譜によれば、「凡牟都和希王(ほむたわけ・応神)−若野毛二俣王(わかぬけふたまたおう)−大郎子(おおいらつこ・意富々等王・ほほほとおう)ー乎非王(おひおう)−汗斬王(うしおう)−乎富等(おほと)大公王(継体)」とあり、たしかに継体は応神五世とされている。だが、大郎子と砿丁非の間に系譜上の切れ目があることは明らか。乎非以下がいわゆる現実的部分である。

欽明はその血統ゆえに即位することが確約されていたが、その父継体が亡くなった時点でまだ二十代の若年であった。そこで彼が成長し、天皇となるのに相応しい年齢になるまでの「中継ぎ」として即位することになったのが欽明の異母兄にあたる安閑(あんかん)天皇と宣化(せんげ)天皇だったのである。とくに宣化は、血統的な条件は申し分がない異母弟の欽明がその若さゆえに政治の運営に難渋することがないようにと配慮し、その結果、有力な豪族の代表者たちが共同で欽明やその子孫をサポートしていくという大臣・群臣の制度を創始することになったといえよう。

そして、稲目が初代の大臣に抜擢されたのは、彼が武内宿補を始祖とする最有力豪族の連合体の筆頭だった葛城氏の入り婿であるにも拘らず、当時同氏を実質的に代表する立場にあったためと考えられる。以上のように、稲目と蘇我氏が大きく躍進することになったのは、6世紀前半における世襲王権の誕生という歴史的条件が大きく関係していた。これ以後は、稲目の子孫である蘇我氏族長が大臣の地位を世襲していくことになる。それは、蘇我氏の族長が葛城氏の血脈を相承していることが重要な条件と見なされていたからである。

▶︎欽明皇統の姻戚となる

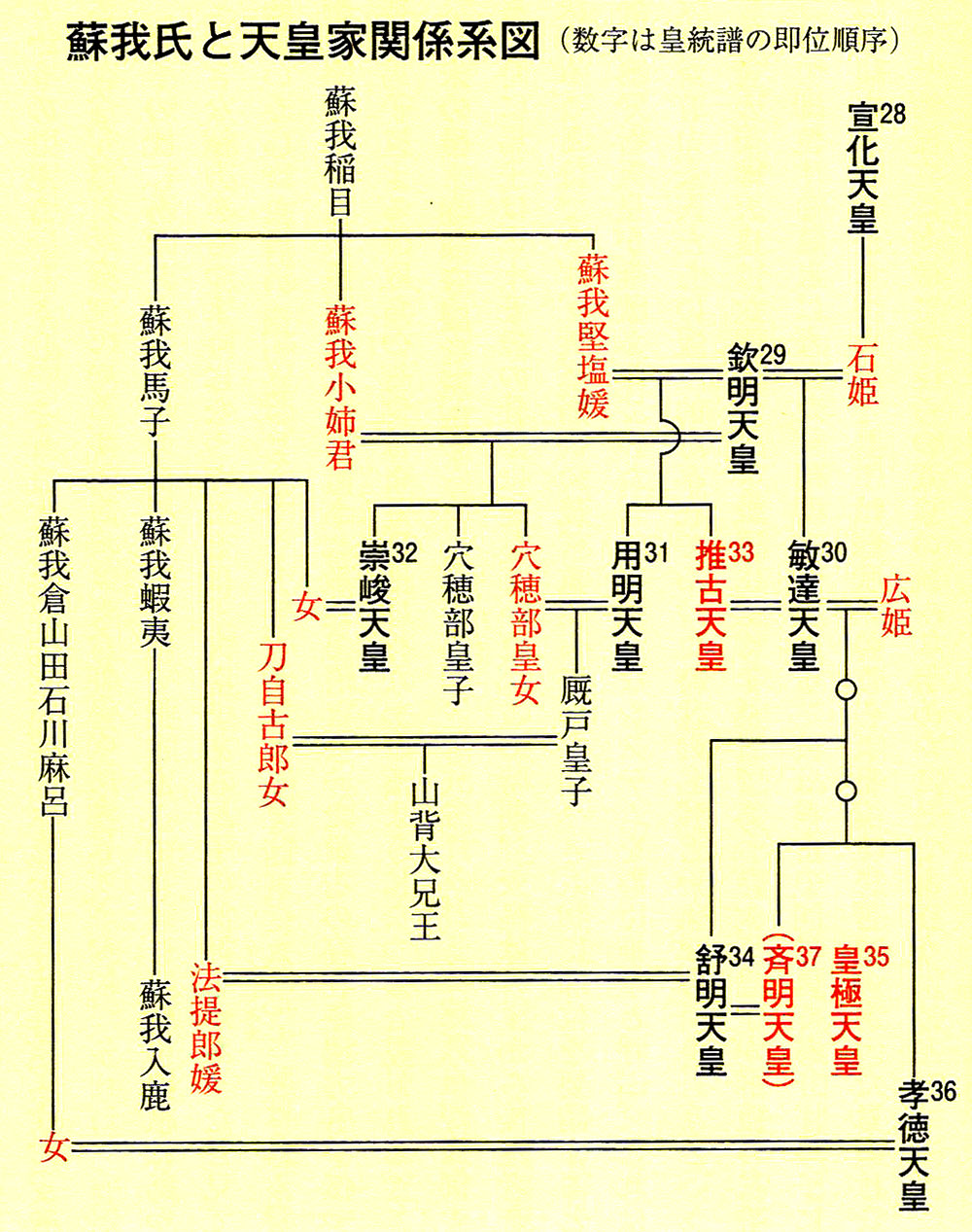

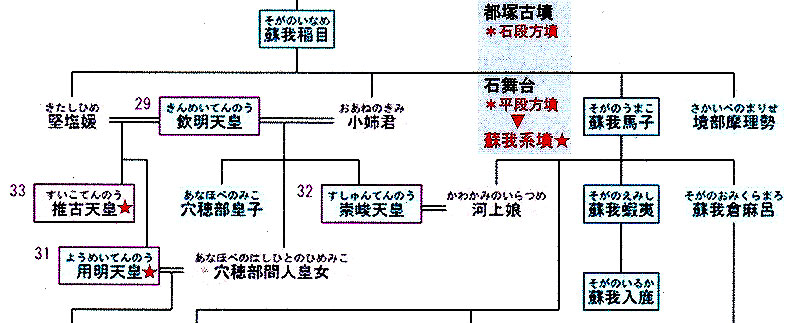

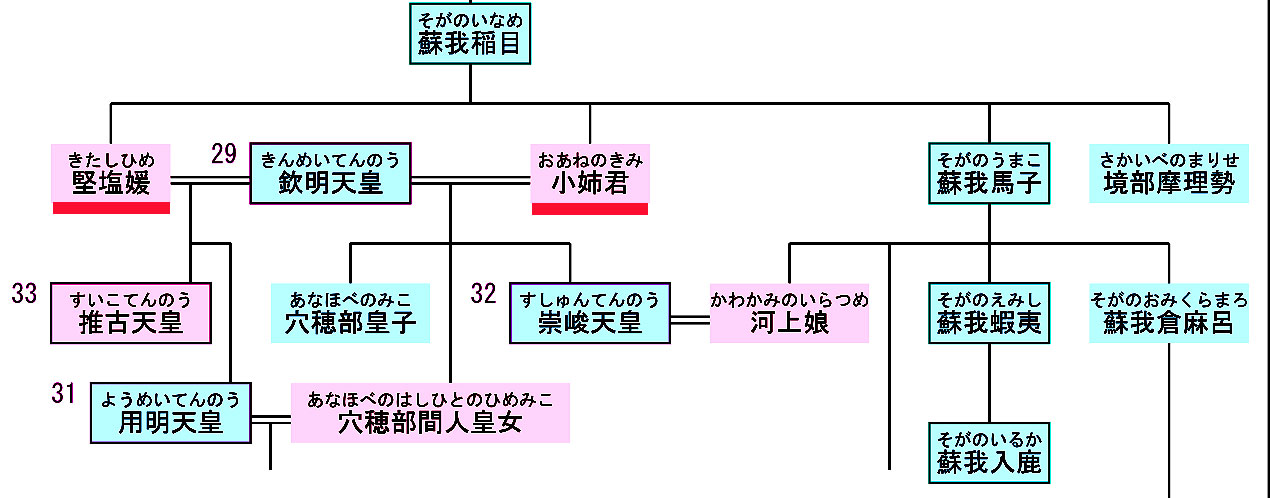

以上見たように、6世紀になってようやく皇位が特定の血縁集団に固定するようになり、欽明の血を受け継いだ者だけに皇位継承権が限定されることになった。その欽明の後宮に稲目の娘が一人のみならず二人も迎えられることになったのは注目に値しよう。堅塩媛(きたしひめ)・小姉君(おあねのきみ)の同母姉妹がそれである。彼女らが欽明の後宮に入ることができたのはいったいどうしてであろうか。

* 安閑天皇と宣化天皇 安閑は・在位二年で崩御した時70歳、宣化は即位時六十九歳と伝えられ、いずれも高齢で天皇になっている。

天皇の地位や皇位継承の安定のためには大勢の皇子・皇女の存在が不可欠である。正妻にあたるいわゆる皇后は天皇の身内(皇族)から優先して選ばれたが、皇子・皇女の母となるそれ以外の妻妾は誰でもよいというわけにはいかない。それは当時にあって、名家・名門といわれた一族の出であることが望ましかったはずである。稲目は名門たる葛城氏の入り婿とはいいながら、その権門を代表する存在と見なされていた。しかも、551年には葛城氏の正嫡というべき馬子という実子も得ることになる。その稲目の娘となれば、欽明から見て后妃として迎えるのに相応しい存在だったといえよう。

堅塩媛の第四子である額田部(ぬかたべ)皇女(後の推古天皇)は、推古36年(628)3月に75歳で亡くなっているので、欽明15年(554)の生まれとわかる。堅塩媛(きたしめ)が欽明の後宮に入ったのは550年前後と考えてよいであろう。結局、堅塩媛は何と13人、小姉君は5人の皇子・皇女を生み、このなかから用明天皇(堅塩媛の所生)、崇唆天皇(小姉君の所生)、推古天皇(堅塩媛の所生)が相次いで即位することになつた。いわゆる蘇我系の天皇である。

蘇我氏はこのように天皇の外戚となることによって栄えたといわれるが、稲目が宣化によって大臣に抜擢されたのも、また、彼の娘が二人も欽明の後宮に迎えられたのも、ひとえに彼が葛城氏の血脈に連なつているという政治的な優位がみとめられた結果であったと見られる。したがって、稲目に始まる蘇我氏の族長は、この後も葛城氏との繋がりを一貫して保持していかねばならなかったのである。

* 聖王 武寧王の子。在位523−554年。一般に聖明王と呼ばれるが、明はこの王の詔である明稜(めいじょう)の一部。

▶︎仏法の管理を委ねられる

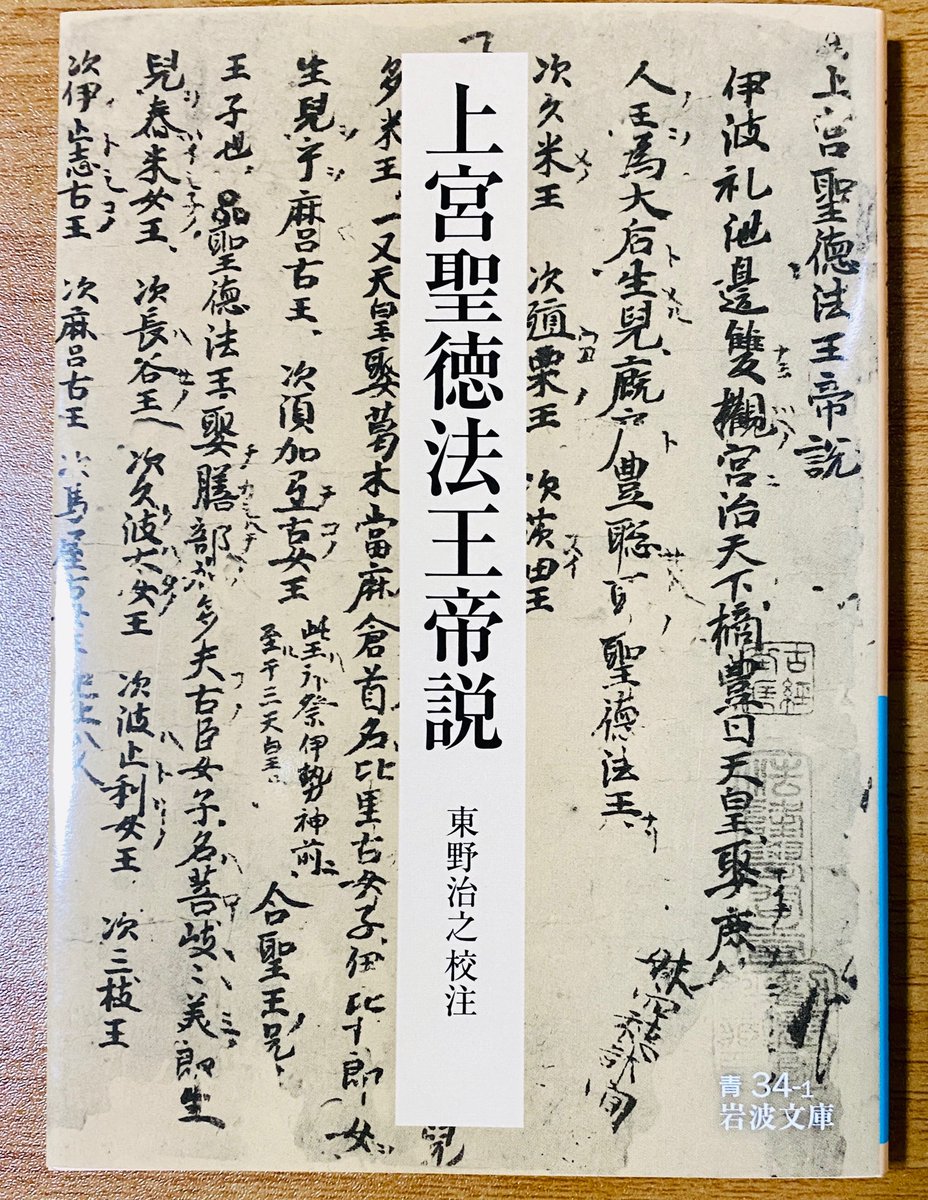

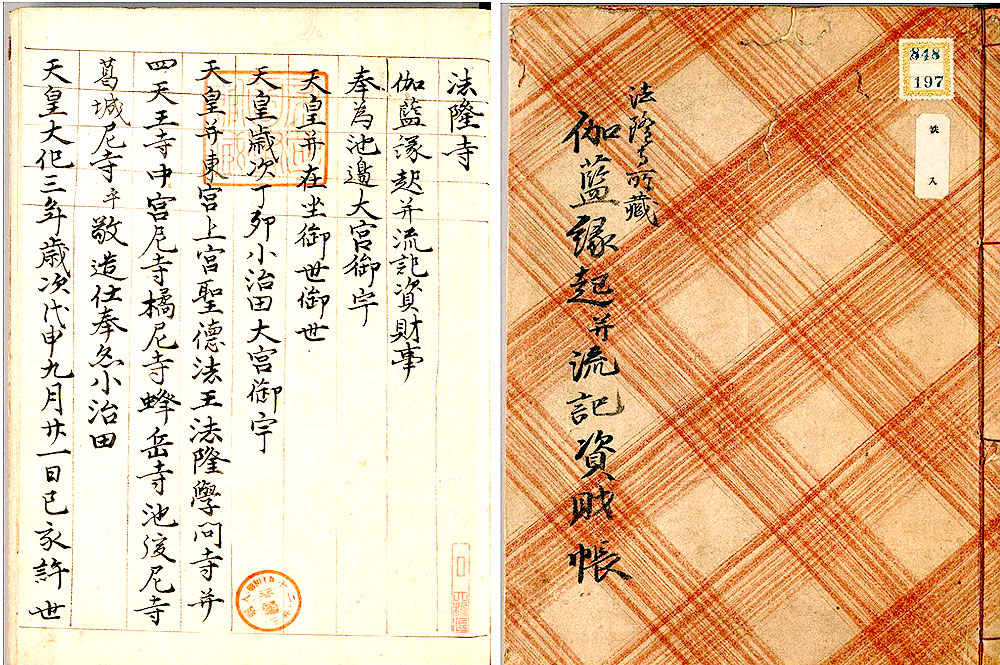

『日本書紀』によれば、欽明13年(552)10月、百済の聖王から仏像や経典が贈与され、欽明天皇はこれを大臣の稲目と蘇我氏に下賜(かし・天皇など身分の高い人が身分の低い人に物を与えること)して礼拝させたという。いわゆる仏法伝来である。これを538年の出来事とする有力な異説(『元興寺伽藍縁起并流記資財帳(エンギ ナラビニ ルキ シザイチョウ)』『上宮聖徳法王帝説』)もあるが、538年説・552年説はともに後世になって一定の立場から主張された所説にすぎず、史実としてはいずれも問題があるといわざるをえない。確実なのは、6世紀前半から中葉にかけての欽明の治世に、仏法に著しく傾倒した中国南朝の梁の武帝に従属していた百済の聖王から欽明へと仏像や経典などが贈与されたということであろう。

教科書的には、稲目や蘇我氏は革新派で開明的だったので仏法をみずから進んで受容したといわれる。それに対し、保守派で守旧的な物部氏や中臣氏はその受容に猛反対したとされる。よく知られた崇仏と廃仏の争いという図式であるが、これは後世になって布教の拡大戦略のために考え出された言説にすぎない。そもそも、仏法は百済王権から倭王権に正式に贈与されたわけだから、倭国内の一部勢力の反発によって簡単に拒絶できるはずがなかった。

この時代の仏法は、蕃神(ばんしん)すなわち外来の神々を祭ることと同義とされていたことが留意されよう。わが国の在来の神々は人の目には見えないが強大な力をもった存在であり、一か所にとどまらず絶えず空中を浮遊しており、招来されれば特定の場所に降臨するが、時に祭りかたを誤るならば人間に崇りなどの災厄をもたらす畏怖すべき存在とされていた。仏もそのような神々の一種と見なされていたが、在来の神々と大きく異なるのは、蕃神がいわゆる仏像として姿かたちをもっており、寺院という神殿内に安置されているということであった。

* 中臣氏・・天孫降臨神話に登場する天児屋根命(あめのこやねのみこと)を祖とする。祭祀を管掌した。一族の勝海(かつみ)は仏教受容に反対し、物部守屋とともに滅ぼされた。鎌足は乙巳の変に加担し、天智天皇から藤原の姓を賜って藤原氏の祖となつた。

* 崇りなどの災厄『日本書紀』などによれば、崇神天皇の時代、三輪山の大物主神(おおものぬしのかみ)がその祭られかたを不服とし、疫病を流行させたので、国中の民の半数が死亡したと伝えられる。

天皇はといえば、在来の神々を直接その手で祭ることはなく、祭るべき神を決定するだけであり、その祭祀自体は天皇が信任するしかるべき有力者に委託するのが一般的であった(これを委託祭祀といった)。蕃神と呼ばれていた仏もその例外ではなかった。欽明としては、蕃神をみずから祭ることはできないので、これを信頼する大臣稲目に委ねたというのが真相であろう。

蘇我氏は革新的で進取の精神に富んでいたので外来の宗教である仏法を積極的に取り入れたわけではなかった。あくまで欽明から大臣としてまた姻戚として信任されていたからこそ、仏法の主宰・管理、具体的には蕃神の祭祀を委ねられたと見なすべきなのである。それは天皇家から委託されたものであったから、やがて天皇家の一存によって取り上げられる機会が訪れないとは限らなかった。

仏法伝来を機に蘇我氏と物部氏との間に確執が生じたというのは、たんに仏法の受容をめぐつて両氏が鋭く対立したということではなかった。物部氏はもともと天皇から委託され祭祀(とくに武神の祭儀)を主管していたので、蕃神の祭祀が自氏ではなく蘇我氏に委託されことに憤懣を抱いたに違いない。とはいえ、そのような裁定を下した欽明に異議や不満を唱え続けるわけにもいかないので、蕃神の祭祀を委ねられた蘇我氏に対して憎悪と敵愾心(てきがいしん・敵に対して抱く憤りや、争おうとする意気込み)を募らせることになったのであろう。

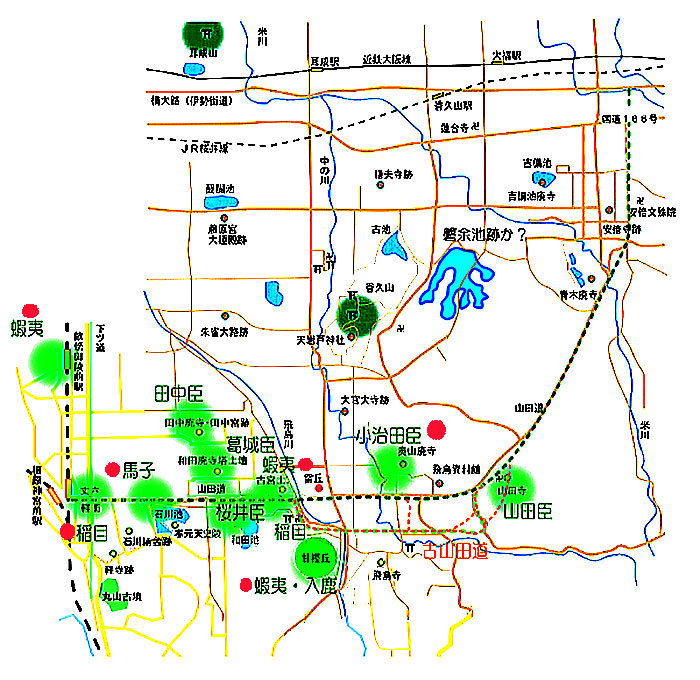

なお、この時期の稲目の居宅は「小墾田(おはりだ)の家」や「向原(むくはら)の家」など、甘樫(あまかし)丘の北麓周辺、それに「軽の曲殿(かるのまがりどの)」(橿原市大軽町)のように畝傍(うねび)山の東南麓にあったことが確認される。甘樫丘北麓はいわゆる飛鳥の北端にあたるから、この時期の蘇我氏はまだ飛鳥の中心地域に居宅を営んではいなかったことになる。

▶︎屯倉の設置に遣わされる

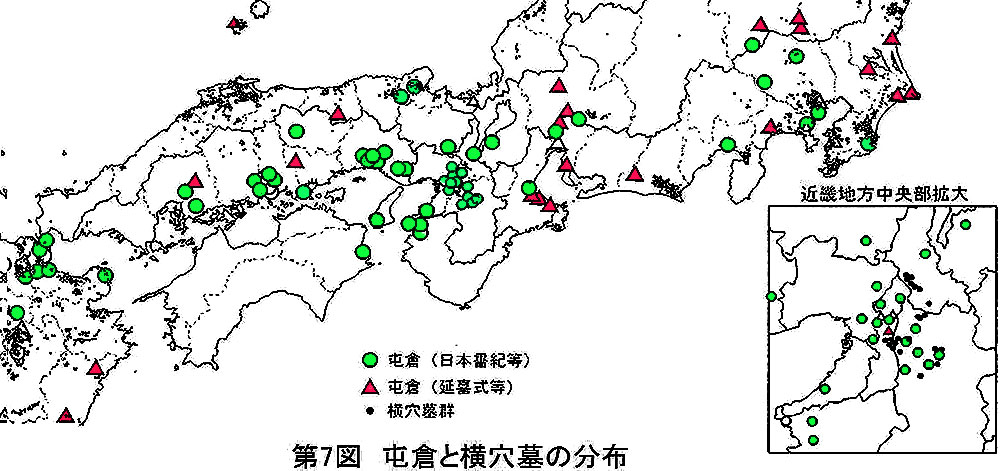

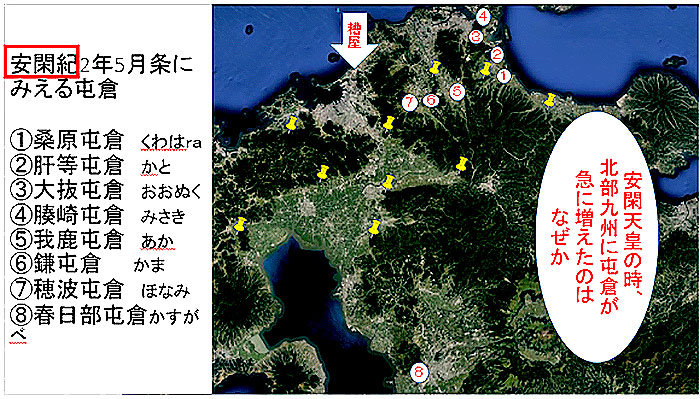

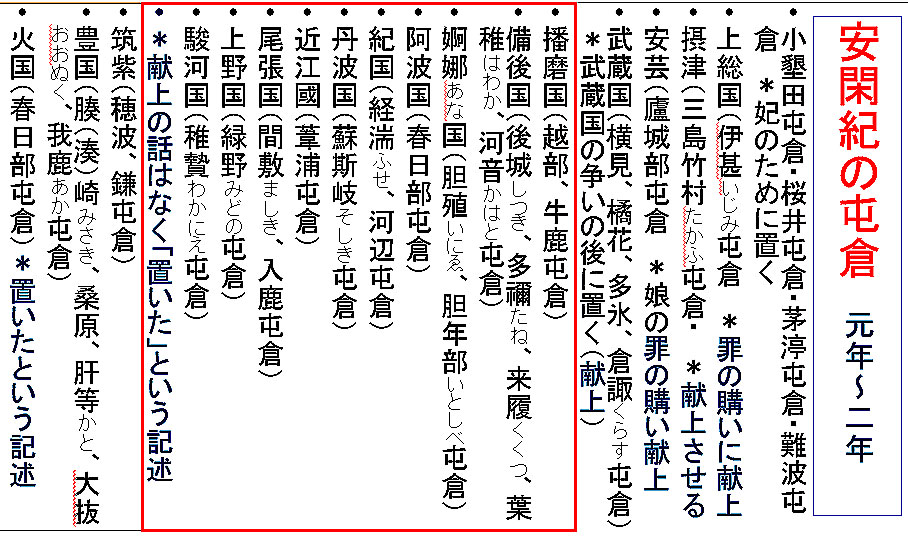

先に見たように、欽明天皇の登場によってようやく世襲王権が成立したわけだが、「血縁」によって推戴された天皇に対する物資や労働力の提供・補給を恒常化・固定化するために、各地にミヤケ(屯倉・宮家、三宅などと書く)と呼ばれる施設(「ミ+ヤケ」であり、天皇・朝廷に関わる公的な建物のこと)が設置されていくことになる。稲目と蘇我氏はその事業にも積極的に関わった。

屯倉(みやけ)は、ヤマト王権の支配制度の一つ。全国に設置した直轄地を表す語でもあり、のちの地方行政組織の先駆けとも考えられる。

まず宣化天皇の時代、稲目は尾張連なる豪族に命じて尾張屯倉の穀(イネ・ムギ・アワ・キビ・ヒエ・マメ等、田畑で作り、実を主食として用いる植物)を筑紫の那津宮家に運搬させている。那津宮家は彼の太宰府の先駆をなす公的機関ではなかったかといわれている。宣化自身も阿蘇仇君という九州の豪族に下命して河内国の茨田屯倉の穀を運ばせている。これは諸国から穀を那津宮家に集積し、海外出兵のさいの兵糧や外国の使者を迎接するおりの財源に充てようとしたものと見られる。

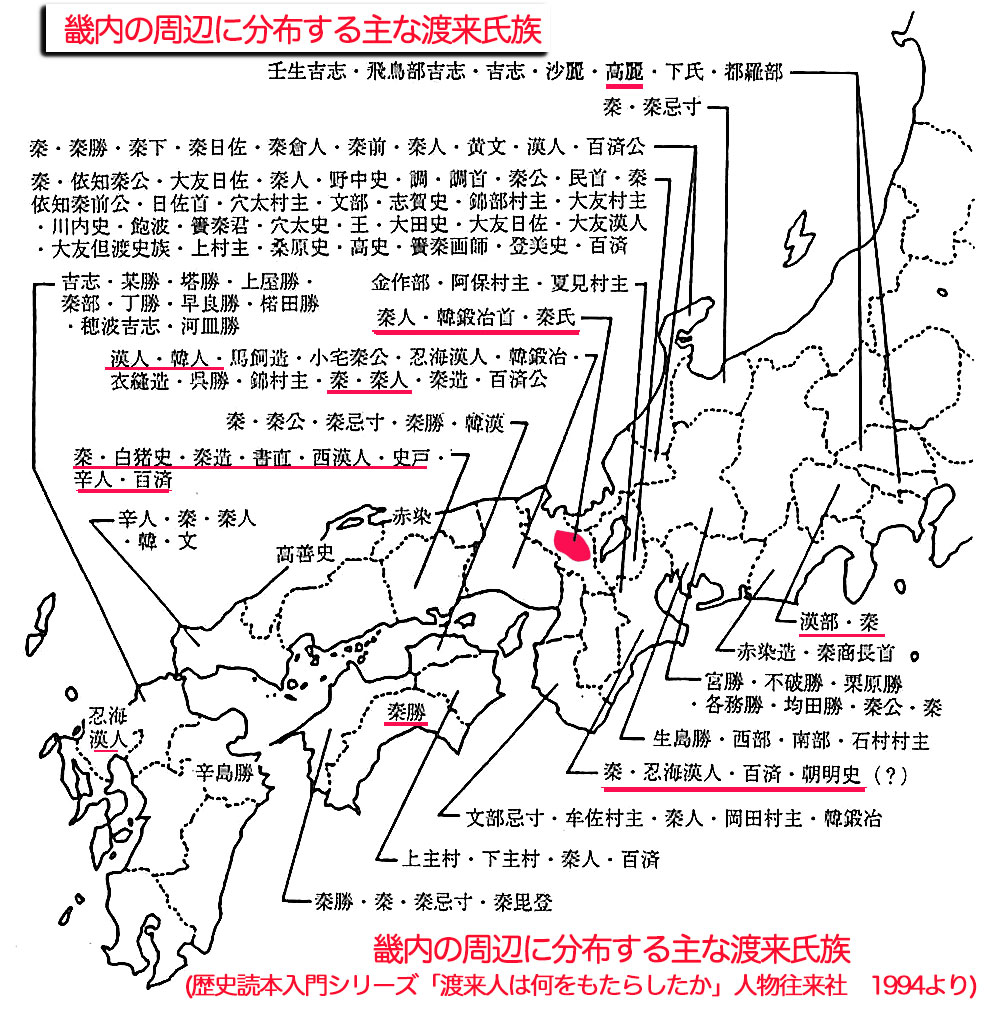

* 那津宮家 那津は「那の津」であり、博多湾のこと。

欽明天皇の時代になってからは、稲目は吉備国に派遣されて白猪 (しらい)屯倉と児島屯倉(こじま)の設定にあたっている(十六年七月、十七年七月)。また、稲目は大倭国の高市郡にも遣わされ、韓人大身狭(からひとおおむさ)屯倉や高麗人小身狭(こまびとおむさ)屯倉(橿原市見瀬町)を設置、さらに紀伊国に派遣されて海部(あま)屯倉の設置も行なったという(十七年十月)。大身狭・小身狭の屯倉は韓人や高句麗人といった渡来系集団の労働力によって設定されたようである。

これらのミヤケの設定にあたっては、ミヤケに付属する水田の耕作民(これを田部「たべ」といった)の編成・支配のために渡来系の書記官の文書による情報管理が不可欠であったと考えられる。欽明30年(569)4月には、渡来系の王辰爾(おうしんに・船氏、白猪(しらい)氏.津氏の祖)の甥である。(いつ)に命じて白猪屯倉に所属する田部の帳簿(戸籍)が作成されている。