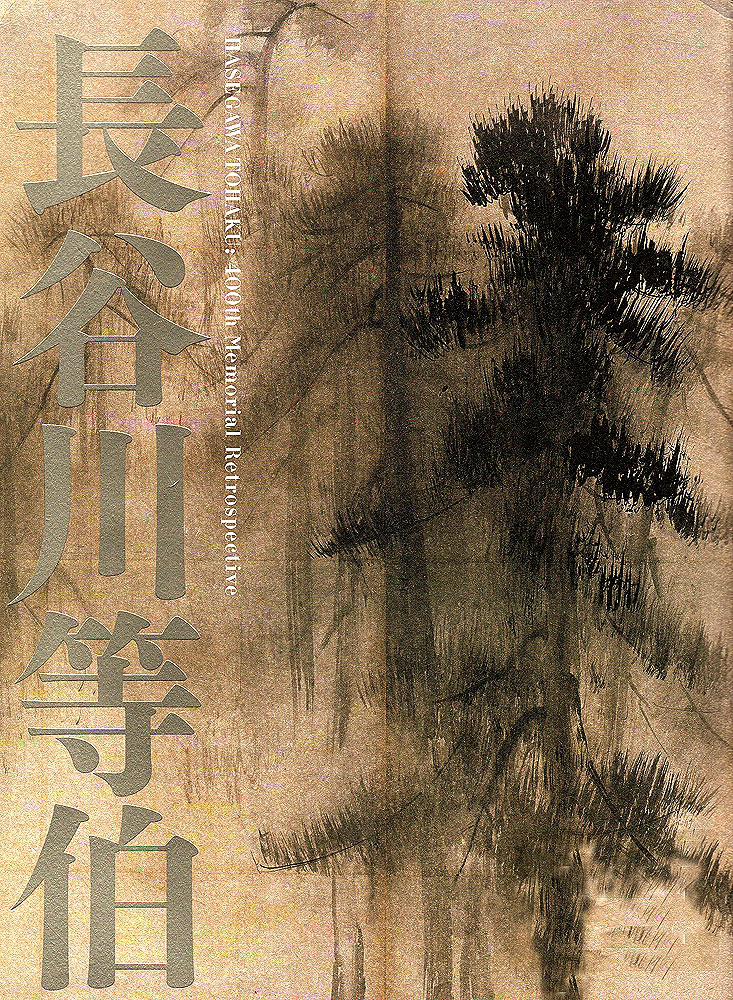

■長谷川等伯の正体・・・絵仏師信春の作品とその造形

■長谷川等伯の正体・・・絵仏師信春の作品とその造形

松嶋雅人

▶はじめに

応仁の乱後、長く続いた戦国の世に、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康ら天下の覇権を競望する静々たる武将が次々と登場した。

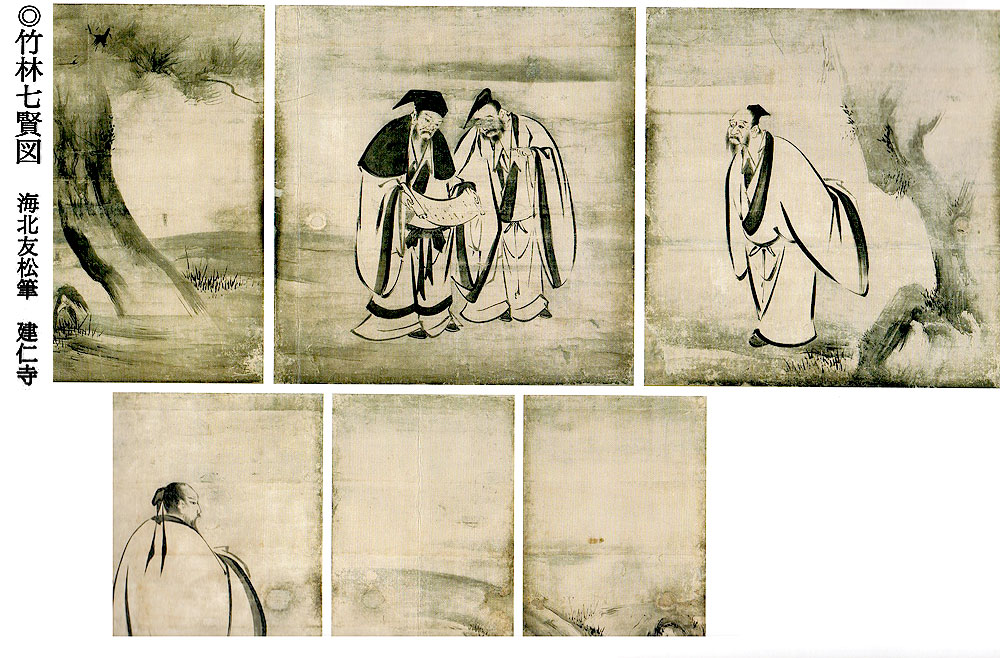

多くの武将がしのぎを削ったこの時代には、軌を一にするように、狩野永徳、海北友松(かいほうゆうしょう)、雲谷等顔(うんこくとうがん)ら巨匠と呼ぶに相応しい数多くあらわれ、画壇においても熾烈な競合が繰り広げられた。そのような時代に長谷川等伯は生まれ、絵筆によって一閃を放った。

等伯は能登七尾(現在の石川県七尾市)に生を享け、はじめ信春と名乗り、絵仏師として寺院の仏事に掛けられる仏教絵画−仏画を描いていた。やがて三十歳代になって能登から上洛し、絵師として本格的に活動しはじめた。等伯がたどったその道程は、順風満帆(じゅんぷう-まんぱん・物事がすべて順調に進行する)なものではなかった。当初は長く厳しい雌伏(しふく・将来に活躍の日を期しながら、他の下に屈従すること)の時代が続いたようだ。後に等伯最大のライバルとなる狩野永徳は、室町時代から連綿と続く絵師の名門・狩野一族の御曹子として、幼いころから英才教育を受け、画壇に磐石の地盤を築いていた。それに比べると、等伯は地方から出てきた一介の絵師であり、京都では何の足がかりもなかった。名門の出でもなく、確かな後ろ盾があったわけでもない等伯が後に天下人・秀吉にとり立てられ、一躍、永徳をも凌ぎ「天下画工の長」へと昇りつめたのである。一代で築き上げたその地位はまさに絵筆で成しとげた下克上だといえよう。そこに至るまでの数々のエピソードで飾られた等伯の波乱万丈の人生は、現代においでも人々をひきつけて止まない。

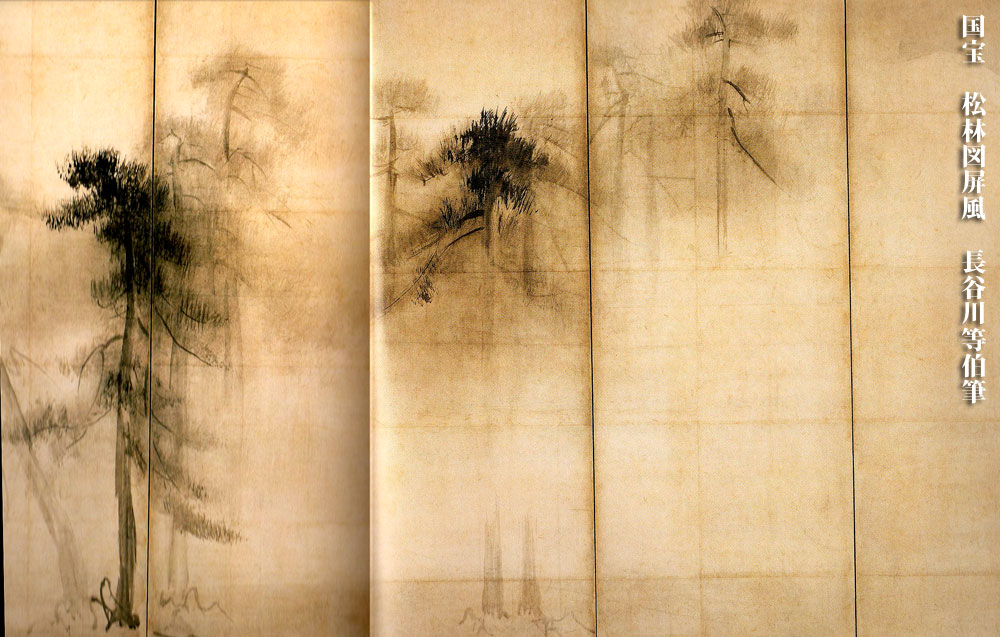

等伯の代表作品のひとつ「松林図屏風」(上作品)は、モノクロームの世界に無限の情感を託した墨の表現の極致ともいえる水墨画である。もうひとつの代表作である智積院障壁画「楓図壁貼付」(上作品) は金箔と鮮やかな色彩で描かれた金碧障壁画である。墨と金碧という二つの色彩世界の対極的な画風を示すこれらの作品以外にも、仏画、肖像画、山水花鳥画など、幅広い画題に挑み続けた画業は、じつに多面的な輝きを放っている。同時に、絵の前に立つ者に対して謎めいた神秘性さえ投げかけてくる。

このような多面性をみせる等伯とは、いったいどのような絵師であったのか。等伯の画業に関する研究が進展してきた現在に至っても、その全体像については、十分に明らかにされていないといえる。そこで本稿では、等伯という謎多き絵師の正体を見極めるひとつの手立てとして、等伯が生涯にわたって『法華経』の篤い信仰者であったことに焦点をあててみたい。等伯の信仰がどのように反映されているのかを考えながら彼の作品に迫ってみようと思う。そこでは、信春時代にあらわされた造形の意味を考えることによって、生涯を通じ、さまざまな絵を描いた等伯が、画壇でゆるぎない地位を築くまでに至っても、仏画を描いて活動していたころに培った、絵師としての技を生かそうとしていることが明らかにできるだろう。

▶七字を護(まも)る絵師−信仰の造形

等伯は、『長谷川家系譜』(仲家)によれば天文八年(一五三九)、七尾の地に能登畠山氏の家臣奥村文之丞宗道の子として生まれた。幼いころに染物業を営む縁戚の奥村文次という人物を通じて、同じく染物屋の長谷川宗清の元へ養子に迎えられたという。

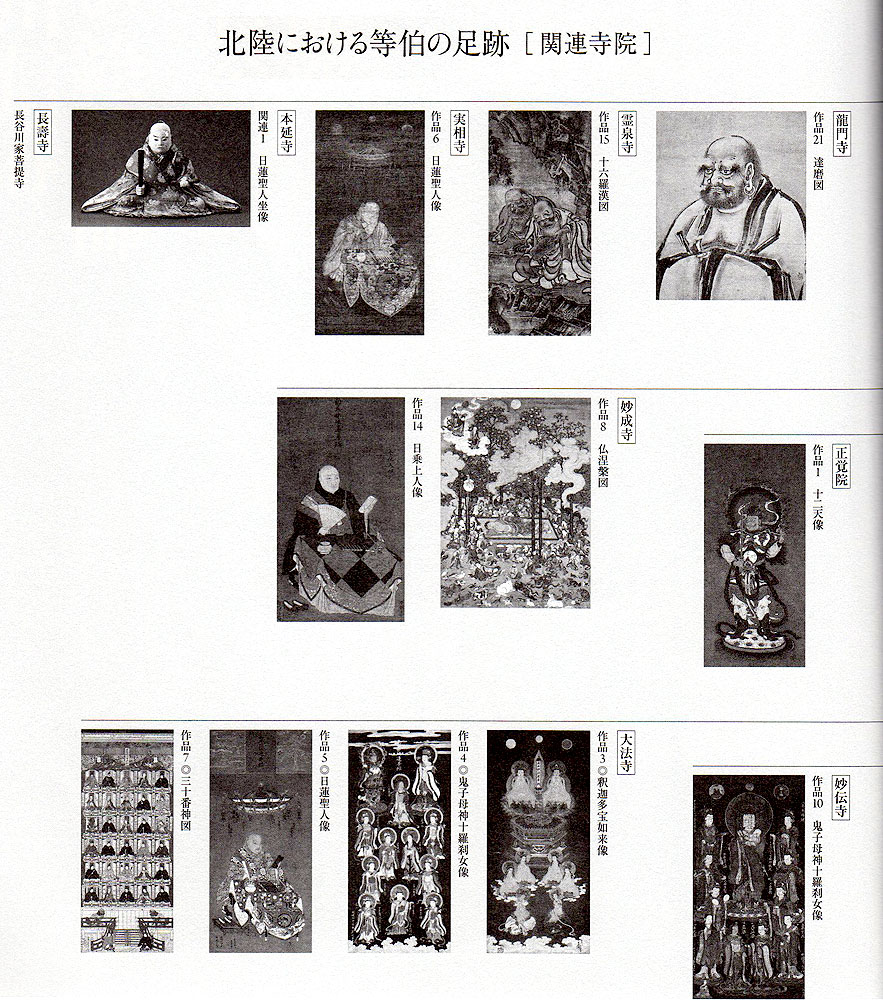

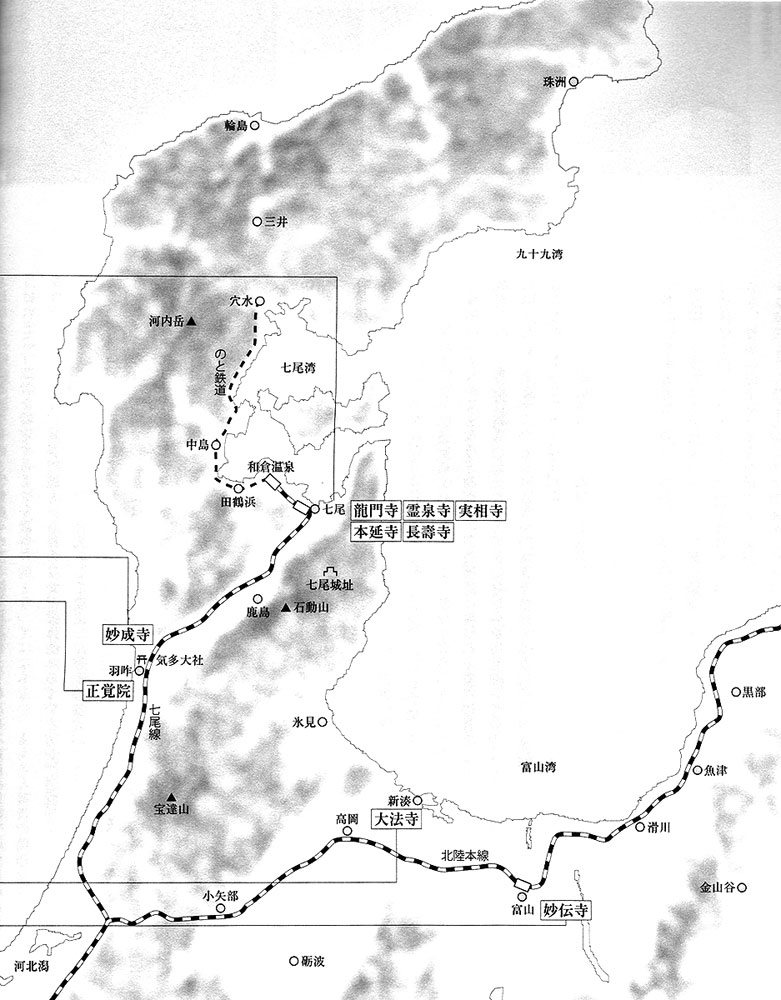

等伯の生家奥村家の菩提寺は本延寺という日蓮宗寺院であり、養子に入った長谷川家の菩提寺も、長寿寺という日蓮宗寺院であった。生家、養家ともに法華経を篤く信仰した法華衆であり、等伯自身も法華信者であった。等伯はおそらく四十歳半ばまで、信春という名で活動していたと思われるが、その頃に使用しでいた「信春」印が捺された作品が現在、富山、新潟など、能登を中心とした北陸地方に十数点残されている。その多くは法華宗寺院から注文を受けて制作されたものであって、仏事にあたって掛けられ祀られた仏画であった。左にそれらの寺院に伝わる法華信仰に関わる作例をあげてみよう。

■大法寺・富山(高岡市)

①釈迦多宝如来像(作品3)永禄七年(一五六四)

②鬼子母神十羅剰女像(作品4)永禄七年

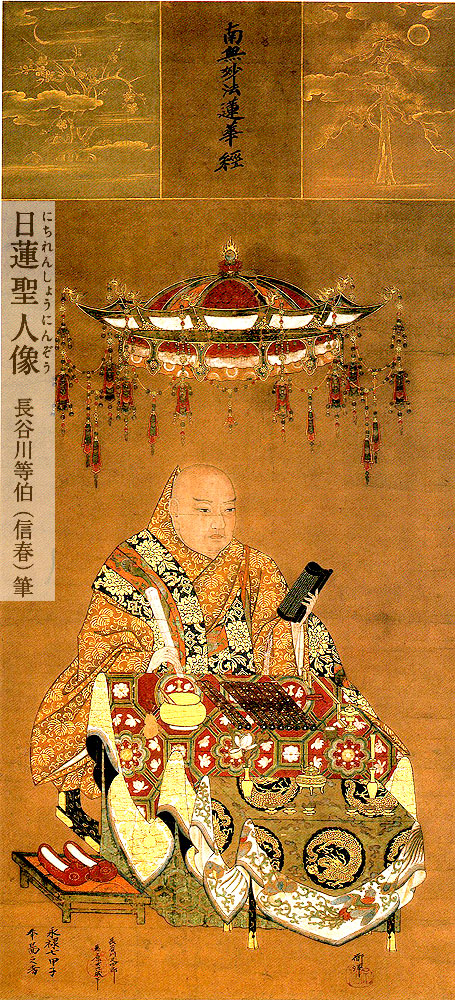

③日蓮聖人像(作品5)永禄七年

④三十番神国(作品7)永禄九年(一五六六)

■本延寺・石川(七尾市)

⑤日蓮聖人坐像彩色 (関連1)

■実相寺・石川(七尾市)

⑥日蓮聖人像(作品6)永禄八年(一五六五)

■妙成寺・石川(羽咋市)

⑦仏捏薬園(作品8)永禄十一年(一五六人)

■妙伝寺・京都(京都市)

⑧法華経本尊里奈羅図(作品9)永禄十一年

■妙伝寺・富山(富山市)

⑨鬼子母神十羅剃女像(作品10)元亀二年(一五七一)

■本成寺・新潟(三条市)

⑩鬼子母神十羅剰女傑(作品∥)

このうち、「法華経本尊曳茶羅図」(上作品)はもとは富山の法華宗寺院の本顕寺で描かれたものである。また作品の伝来はわからないが、信春時代に描いた「善女龍王像」(下作品右)は、『法華経』 に基づくもので、成仏を願う女性の法華経信仰者のために描かれたものではないかといわれている。さらに「日乗上人像」(下作品左)といった僧侶の肖像画も、法華宗寺院からの依頼によって制作されたものである。

また大法寺に伝わる信春作品は、日恵上人という僧侶の依頼により制作されたものであり、その日恵という名は、「法華経本尊曼荼羅図」(上作品) にもあらわれている。さらに、「鬼子母神十羅剰女像」(上作品)は富山・妙伝寺の日敬上人の依頼によるも(参考例)のであり、この人物は石川・妙成寺の日乗上人の肖像画制作にも関わっている。これらの制作に関わる事情は、日恵や日敬という法華宗の僧侶が、能登を中心とした北陸地方において『法華経』を広めるなかで、各寺院の什宝(じゅうほう・家宝として秘蔵する器物)を充実させるために等伯に仏画制作を依頼したと考えられている。このように等伯は、法華宗寺院とその信徒のなかに活動基盤を置いて仏画を専門的に描く絵仏師として活動していたのである。

しかしながら等伯がいつごろから絵を描くことを生業としたのか明らかではない。現在知られている最初期の作例は、永禄七年(一五六四)二十六歳のときに描いた「釈迦多宝如来像」(上作品)などが数点ある。その完成度は極めて高く、すでに一人前の絵仏師として最前線で活動していたことがわかるもので、これ以前から、仏画制作に携わり、絵筆に習熟していたことは想像に難くない。では、等伯はいかにして、そうした画技を学んだのであろうか。等伯はおそらく養祖父、養父から絵の手ほどきを受けたのだろう。近年、彼らもまた絵を描いでいたとする見方が強まっている。

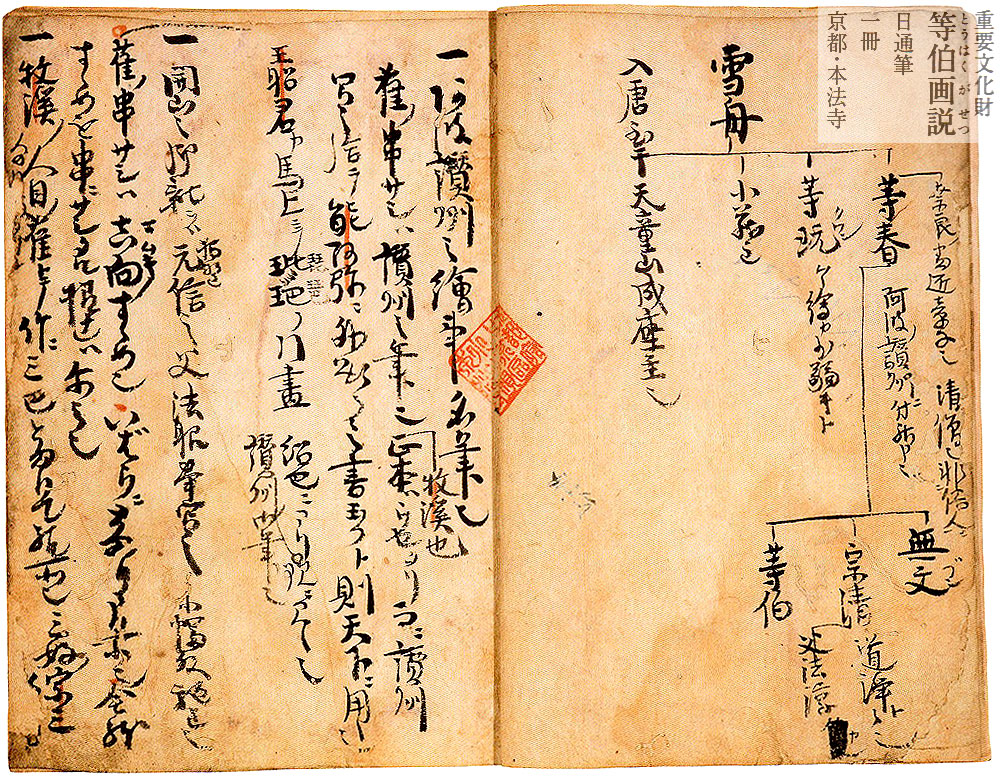

まずは、養祖父の活動についてみてみよう。等伯は後年、上洛してから京都・本法寺の第十世住職の日通上人と深く交誼(こうぎ・心が通い合った交際)を結んだ。二人が絵について語りあった内容を上人が綴った『等伯画説』(下作品)の中に、義祖父・法淳と養父・宗清(法名道浄)の名が出てくる。次の一説は、養祖父・法淳の京都での出来事を、等伯が上人に語った部分である。

一、能カ鳴鶴事、七条ノ道場二有之キ、慈照院ヲ御申ノ時、此鶴ヲ事外御称歎被成テ、今ヨリハ鶴不可書卜云々、此鶴ヲ等伯祖父ハ被見タリト、今ハ無之

室町時代に唐物(書画)の鑑定や管理を行って、将軍足利義教、義政に仕えた能阿弥が鶴図を描き、それをみた義政が感歎したという内容で、等伯の養祖父は、その鶴の絵を時宗の七条道場(金光寺)において、目にする機会があったという。

このことによって、養祖父が能登と京都を行き来して、名画を鑑賞できる立場にあり、富裕な階層であったことを想定できる。養祖父、養父の活動した時期は、能登をおさめた畠山家の第七代当主・義総(よしふさ・一四九一~一五四五)の時代で、七尾の地がもっとも栄えた時でもあった。京都からは文芸に秀でた公家たちが能登訪れ、文化的な水準が高まっていた。文化教養と経済的な豊かさを備えた養祖父から、等伯は名画についての教育を受けていたのであろう。さらにその養祖父が長谷川家の菩提寺、長寿寺の「仏涅槃図」を描いた「無分」という絵師であった可能性が指摘されている。同図は、等伯が描いた「仏涅槃図」(上作品)の手本となった作品だとされているが、『等伯画説』の画系図に「無文」という絵師の名が記されており近年、この「無文」と「無分」が同一人物とみなされ、無分こそが養祖父法淳の画名であると考えられるにいたっている。

また養父宗清(法名道浄)については、大法寺に伝わる「釈迦多宝如来像」(上作品)、「鬼子母神十羅刹女像」(上作品)、「日蓮聖人像」(上作品)に「道浄」の墨書があり「宗清」印が捺されている。等伯の落款印章とともにあらわれる養父の名前については、さまざまな意見が出ているが、等伯と養父との合作であるという見方もあげられている。さらに近年の研究では、来迎寺(石川・穴水町)の「仏涅槃図」や石川・田鶴浜の悦叟寺に伝わる「十六羅漢図」は宗清が描いた可能性があると指摘されている。等伯自身が日通に語った『等伯画説』の中では、絵師として養父「宗清」の名が記されている。これらのことより、等伯は養父から直接、絵を学んだとみることができよう。

以上のことから、『画説』に記される「雪舟・等春・無文(養祖父・法淳)・・・宗清(養父・道浄)等伯」という画系の蓋然性は高まり、後年、等伯が自ら作品に記した「自雪舟五代」の落款の整合性も指摘されるにいたっている。このように、等伯の一族は絵仏師として仏画を描いた法華衆であった。等伯の生きた時代は、政治、経済、文化のさまざまな場面で、それまでの歴史から大きく変革していった時代であった。戦乱の世が長引くなかで、下の区別なく人々は何かに祈りを捧げていただろう。人々の心に法華宗がより広まった時代でもある。そのような時代のなかで、等伯は「南無妙法蓮華経」の七字の題目を唱える法華信仰を心の拠り所としながら、絵筆を握っていた。等伯は、同じ信仰を持った養祖父、養父に手ほどきを受けて、能登地方に数々の仏画作品を残したのである。

しかし、この時代に『法華経』に帰依した絵師は等伯だけでなかった。等伯が終生、ライバルとしてみなしでいた狩野永徳とその一族もまた法華宗徒であり、京都・妙覚寺の檀越(だんおち・だんな)であった。彼らもまた法華宗寺院から依頼を受け作品を制作していた。しかし等伯ほど終生変わらず多くの作品を法華宗寺院のために描いた絵師はいない。等伯のように自らの信仰と画業の活動が密接であった絵師は、日本絵画史のなかでも特筆できることであろう。

▶魂魄(こんぱく)をとどめる極微(ごくみ)の世界

等伯が描いた仏画をみると、その華麗な色彩に思わず息を呑む。しかし、その色調の鮮やかさ以上に、これら仏画にはさらに大きな特徴がある。それは画面にあらわされた仏たちが極めて細かく装飾されていることである。

——————