宮崎進

■立ちのぼる生命

水沢勉 神奈川県立近代美術館長

宮崎進(Shin)(1922−)という画家。この「画家」以外の呼び方で呼んではならないひととの出会いを想起するとき、わたしの記憶は、いまから20年以上の時間を一気に遡る。

詩人の田村隆一(1923−1998)と画家との詩画集『トルソ』が求龍堂から出版された1992年9月。この記念すべき共作のことを、詩人本人から鎌倉の随巷(ろうこう)の呑み屋で聞いたのであったか、いまとなっては定かではない。とはいえ、まだ世界がこれほどまでに電脳化されていなかった頃の20世紀末の鎌倉には、その町に暮らす高名な画家とそこに出没を繰り返す「不良老年」を自称する詩人がなにかを企てていることを、呑み屋のカウンターに座るひとりの美術館員にも感知させるような空気がたしかに濃密に存在していた。

出版を記念する展覧会が東京銀座の和光ホールで開かれ(「詩画展TORSO」)、わたしは招待状を手にして会場を訪れた。1992年9月3日。展覧会が開幕する初日であった。それまでは作品のみで知っていた画家のすがたを初めて目の当りにし、その声に親しく触れることができた。当時すでに70歳になっていた画家は、驚くほどに若々しく、健やかで、晴朗であり、30歳年下のわたしにまったく分け隔てすることなく接してくれた。

穏やかな陽ざしを浴びる大樹のそばにいるような思いでこころがいっぱいになった。周囲に飾られた、マスキング・テープを多用したコラージュを中心とする紙作品が、きわめて繊細な処理と、迷いのない直観力が同居する、まさしく画技の円熟を告げるものであり、それらの色彩も形態も作者と同じ微光をまとっているように見えた。おおらかというしかない、コラージュの切り貼りも、無用に神経質にとげとげしくなることなく、まるで絵そのものが手当てを受けているようではないか。

「待って/待ってください/すこし/ほんのすこし」と詩人が呼びかけるとき(「皮」)、画家の描く画面右手には大きな鳥が羽搏(はばた)き、作品の主人公のトルソは、ようやく乳房の膨らみを示し、腰がはり出て、それが女体であることを画面左手で告げる(《鳥の詩》)。

ほぼ同世代の詩人と画家が、20世紀半ばの戦中から戦後にかけて生への激しい渇きを経験したからこそ、共有している官能への親和がここには上質に昇華され、みごとに対話している。

生きることの根源にあたえられているエロス的なものが、いくつかの小さなコラージュと詩篇となって結実し、芽吹き、そして、花咲いている印象を、帰路、わたしは、そこに会ったばかりの画家の面影を重ねながら、喜びとともに噛みしめていた。

その頃、画家は、画業のつぎの段階をすでに迎えていた。そのことにそのときのわたしはまったく気づいていなかった。それがだれの目にもはっきりと映じたのは、それから2年経った1994年の7月から下関、笠間、平塚、津、新潟の美術館を9か月かけて巡回した大型の回顧展のときでなかったかと思う。わたしが観ることができたのは、平塚市美術館と新潟市美術館の2会場であった。

そのときの新作のひとつ、1994年の《漂う鳥》(周南市美術博物館蔵)は、縦259.1、横388.0センチという当時としては桁外れともいえる大きさの絵画であり、いずれの美術館の空間でも持て余し気味にみえた。

しかし、わたしたちは、1990年に幕張メッセで開催された大規模な現代美術展「ファルマコン1990」で、現代美術の作品の肥大化は日本においても十分に体感していており、例を挙げるならば、典型的な戦後世代に属するドイツのアンゼルム・キーファー(1945−)のイメージの、あたかもビックマンのようなコスミックな連想をともなう、画面の巨大化、そのなかに観る者が呑み込まれてしまうような圧倒的な絵画の存在感というものも同時代の現象として知っていたのである。

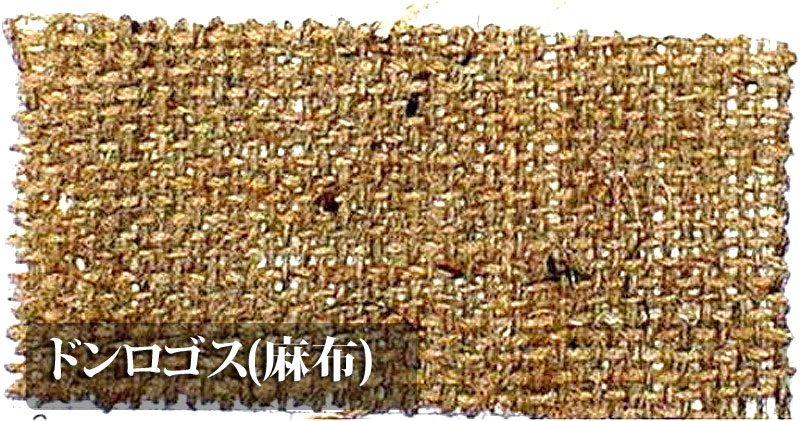

宮崎進は、《漂う鳥≫で、麻布の袋に使用する織目の粗い布、いわゆるドンゴロスを10枚以上、木製のパネルに貼り付け、それらをあえて乱雑に不揃いにして、輪郭も定めずに、しわだらけにさせて集合させ、それらを、果てしない蒼空を連想させる深いスカイカレーに塗るというよりも、ほとんど染めるようにして絵具で浸し、画面の中央からやや左よりに沈んだ色調の鳥影のフォルムをコラージュしていた。

鳥の孤影を浮かべた青の沈黙が轟音となって迫ってくる。そう形容するしかない迫力にわたしは会場でしばし言葉を失った。1967年の第10回安井賞の受賞という世俗的な成功のあと、画家は、それに疑問を感じながら、徐々に日展を中心とする画壇から距離をおくようになり、1972年を最後に団体展での発表を終えると、ついに日本を離れ、1974年までパリを拠点にヨーロッパの各所を精力的に訪ねている。この50歳を過ぎての遅い「洋行」は、1949年にシベリア抑留から帰国し、東京下町の漫東をはじめ、日本を放浪し描きつづけた創作の原点の、異国の地での確認であるとともに、広く同時代の美術、すなわち現代に生きる美術の動向を画家にはっきりと意識させる体験になったにちがいない。

自分の故郷である徳山での岸田劉生(189ト1929)の客死に幼くして触れ、戦前、画家を志して上京後に、放浪貧窮の画家、長谷川利行(189ト1940)とも親しく言葉を交わし、その隅田川周辺をモチーフとする油彩の風景画を画家本人から受け取り、現在もなおそれを護符のようにたいせつに飾っている宮崎進は、日本近代の文化に深く抱かれ、それによって涵養(かんよう・自然にしみこむように、養成すること。無理のないようだんだんに養い作ること)された画家である。しかし、それは逆に見るならば、その限界、しがらみについても、戦前・戦中・戦後を経て現在にいたるまで、だれよりも身をもって知り尽くしてきた画家であるともいえよう。

また、日本の近代は、宮崎進にとって、それがたどり着いた最大の難問、アポリアである第二次世界大戦の総力戦に一兵卒として加担することを強いられるとともに、敗戦後、4年間にわたってシベリア抑留の被害者になるという、自身の過酷な体験と切り離すことはできないというかたちでその人生そのものに密接に関わっている。徴兵されたときにまだ20歳の画学生であった宮崎にとって、20歳代の時間のかなりの部分を消尽させてしまった戦争体験は、美術の世界での成功や失敗というレベルではなく、これから始まろうとする画家としての人生の意味を実存を賭して根本から問いかける性質のものであったにちがいない。

イメージをイリュージョン(幻影)としてきれいに描くだけでは、その過酷な体験を描くことはとてもできなかった。戦後、復員した画家が、もっぱら下町や地方の寒村を流離(さすら)って、日本各地の旅芸人や貧しい名もなき人々を描いたのも、そのようなモチーフこそが、人生の意味を、いったん自分というものを離れ、他者の視点に立つことにょって、問いかけさせてくれたからであろう。そのとき、宮崎進は、あくまでも絵描きであることに徹しようとしていた。

しかし、それも、突きつめてみるならば、しょせん絵空事でしかないのではないか。いかに巧みにいくつものイメージを重ね、工夫を凝らして、画面を作りあげたとしても、それは、やはりイメージの操作にほかならないからだ。おそらくは最初は制作途中の修正や試行のための手段でもあったはずのカンヴァス上のコラージュが、いつ宮崎進にとって、きわめて自覚的に表現の目的に転じたのかを確認することはむつかしい。すでに1950年代の作品に技法として使用されていることが確認でき、1980年代初めにも、布をコラージュしたトルソのモチーフが登場している。そして、その技法そのものは、田村隆一との詩画集に、みごとな洗練の極に達していたことについては、すでに述べた通りである。

問題はこういうことではなかろうか。コラージュが既知の表現手段のひとつではなく、表現そのもの、それも未知の世界に転じる。画面がきれいにイメージとして完結するのではなく(それではいかにイメージが巧妙に組み立てられていたとしても、イメージのコラージュに留まってしまう)、その意図的な破綻が、ほつれが、絵画をイメージの振作の圏域から解き放つ。それをきわめて自覚的に画家が展示しようと決意し、過去を振り返りつつ、新たな創作に挑んだのが、1994年の巡回展であった。

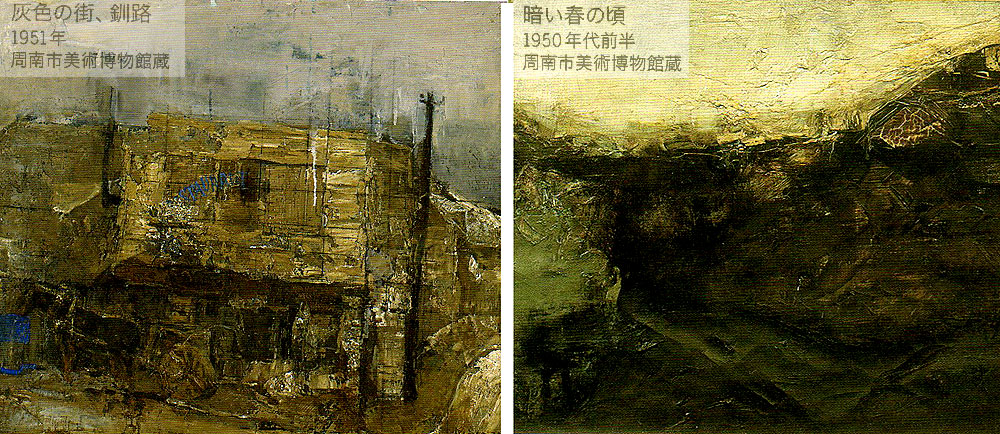

そう捉えることは許されないか。もし、そうであるとするならば、そのとき画家がそれまで発表を控えていた戦争体験、具体的にはシベリアでの抑留体験が、主題として創作の前面に現れてきたことに得心がゆく。抑留を終え、帰国してまもなく描いていた一連のシベリアをモチーフとする、1950年代の油彩画は、あまりに体験が生々しく、それとの心理的な距離を作者本人がどこか測りかねている状態の作品群であった。そこには、心理的な傷痕が直接的に過ぎて、他者との共感をどこかで拒む、実存的な孤絶があった。

しかし、画面そのものが解体し、ドンゴロスの不定形のコラージュの塊と化し、いうならば解体され、文字通り「傷」を負ったとき、すなわち、きれいごとでは済まなくなったとき、逆説的なことに、シベリア体験を他者と共有し、普遍化できる可能性が拓けてきたのだ。シベリアをモチーフとする旧作を抱き留め、初めて発表することのできた1994年の巡回展は、その可能性を画家にはっきりと確信させる機会となったのである。

1999年の暮れ、大晦日も近い師走の山口市にわたしはいた。山口県立美術館で「宮崎進の世界一もうひとつのシベリアー」展が開催されていたのだ。

前年の1998年には『宮崎進画集私のシベリア森と大地の記憶』が文芸春秋社から出版され、その成果を展覧会として世に問うものであった。「シベリア・シリーズ」で名高い同郷の画家、香月泰男(191l−1974)の代表作をそのシリーズも含め数多く所蔵する美術館にふさわしい記念すべき展示であった。

そのとき会場にあって特別に深い余韻を湛えていたのが、《ラーゲリの壁(コムソモリスク第3分所)≫(1988年、高知県立美術館蔵)である。葉山での今回の展示でも重要な役割をあたえられている、宮崎進によるもうひとつの「シベリア・シリーズ」の傑作のひとつである。

「せめて何か見えはしまいかと、塀の隙間からよく自由な外界をのぞいたものだが、目にはいるものはひとかけらの空と、雑草の生え茂った高い土塁と、夜も昼も行き来している歩哨の姿だけだ。」

フョードル・ドストエフスキー(1881)の『死の家の記録』(工藤清一郎訳)の一節が思い浮かぶ。

前掲の画集の扉ページには、まったく同じ構図の素描が、あたかもモットーのように使用されている。画集を繰っていくと、《記憶の壁》という題名で、もう一度同じ素描の図版が掲載されている。制作は「1952年頃」とされている。また、同じモチーフが、ドライポイントの技法によって銅版画にもされていて、イメージは当然ながら反転されているものの、引っかき傷のようなささくれだった刻線が主題にいかにも相応しい。この油彩と同じ題名があたえられている銅版画の制作年は「1960年頃」となっている。

すぐれた画家は、重要なモチーフが原型となってその変奏が繰り返されることが少なくない。エドヴァルド・ムンク(1863−1944)の代表作《叫び》が複数存在することを多くのひとは正確には知らずに、不思議なことに、そのイメージを共有していると自然に思っている。岸田劉生が描いた愛娘・麗子の場合でも、おびただしいほどに複数のイメージとして描かれているのだが、わたしたちは、麗子の原型のイメージを共有していることを疑わない。その変奏の時間をわたしたちは感じ取っていると言いかえてもよいかもしれない。それは創作の持続へのわたしたちの共感にはかならない。

ドンゴロスが画面全体に使用された、比較的早い時期に属する1988年の《ラーゲリの壁(コムソモリスク第3分所)》が、体験した時点から40年を越える時間の経過のなかで、姿を変えながら、イメージの自己同一性を深化させ、強化させていることにわたしは驚きを感じる。

その原型的なイメージは、いつのまにか孤立無援の絶望感だけを湛えたものではなくなっている。「ラーゲリ」という20世紀のもっとも重い負の遺産をモチーフとしながら、ここにあるのは、哀訴でも受苦の表明でもなく、他人に刃を向ける告発の怒りでもなく、また、内攻する自暴自棄の感情でもない。

画集に画家はこう言葉を添えている。

「崩れた壁からはみ出した丸太が見え、この収容所はまるで化物屋敷だった。高い塀は目隠しとして俘虜(ふりょ)を外界から遮断していたが、一歩踏み込むとそこはブリューゲルの描く中世の田舎町そのものだった。鍛冶屋、床屋、洗濯屋、靴屋、洋服屋、食堂、風呂と何でもあって、私はこの町で終日絵を描いていた。」

画家には、意外なことに、「壁」のなかの「町」での創作の時間が許されていた。そうでなければ、この「壁」は、これほどのリアリティを湛えず、また、回想しつつ創作するなかで、なつかしいような温もりを帯びることはなかったのではなかろうか。

画家の制作の現場を記録する写真がいくつか残されている。そのなかでもシベリア抑留中に、収容所の部屋の一隅で、ありあわせの画材を使って静物画を描いている1949年頃とされる写真はとりわけ忘れがたいものだ。画家の表情は晴れやかであり、そこは、つましいとはいえ、それでも画家の小さな仕事場であり、だれにも侵すことのできない創造の天地たりえでいる。写真からは描くことの喜びがおのずと渉み出てきているように感じられる。現在もまったく変わることのない、深くみずからを確信したひとだけに放つことがゆるされる高貴な精神の輝きが、この写真にも認めることができるのだ。

しかし、いつしか画家のアトリエは、絵具が飛び散り、石膏があちこちで固まり、ドンゴロスが重ねられ、絵も彫刻も完成しているのか未完成なのか分からないままに乱雑に床に置かれ、こぎれいさとは無縁のものに変貌していくことになる。画家は、その絵具の匂いが立ち込める混沌のなかで、あたかも舞踏するように制作に挑むようになる。まるでその姿は修羅のようだ。

そのような写真のひとつが選ばれ、カタログに掲載されたのも1994年の巡回展のときのことであった。ほつれたのは画面だけではなかった。アトリエ空間そのものも通常の絵描きのものではなくなっていた。なにものかが臨界点を越え、決壊し、あふれ出したのだ。

そこから生まれた作品に、横浜美術館で接し(2002年)、サンパウロ・ビエンナーレの会場で囲まれたとき(2004年)、宮崎進の作り出す世界は、距離をおいて他人事として観るものではなく、そのなかに自分自身もその一部となって包まれるものであることをわたしは身体全体で感じなければならないことを知った。それは、そこに満ち溢れる「声」というべき、完全に隅々まで空間化された表現であった。

その表現は、作品の大小とは関係なく、静かに、乱れることなく、会場全体で響きあい、生命(いのち)というものが、ときに傷つきながらも、再生し、立ちのぼりつづけることを、今回の葉山の展示でも改めてわたしたちに教えてくれるにちがいない。

Top