■洋画家・鎌田正蔵の歩み】

■洋画家・鎌田正蔵の歩み】

坂本篤史

鎌田正蔵(1913−1999)は福島県郡山市を拠点に活動した洋画家である。具象と抽象のあいだを揺れ動きながら、朝鮮戦争やべトナム戦争、湾岸戦争あるいはチェルノブイリ原発事故など、その時々に社会を揺るがした戦争や事件を、ユーモアのある独特な視点で描き出した画家として知られている。作風は時代によって大きく異なり、本稿では試みに4つの時代に分類する。

1:シュルレアリスム時代(1937−38年囁)

2:具象時代(1946−51年頃)

3:抽象時代(1952−66年頃)

4:半抽象時代(1967年頃以降)

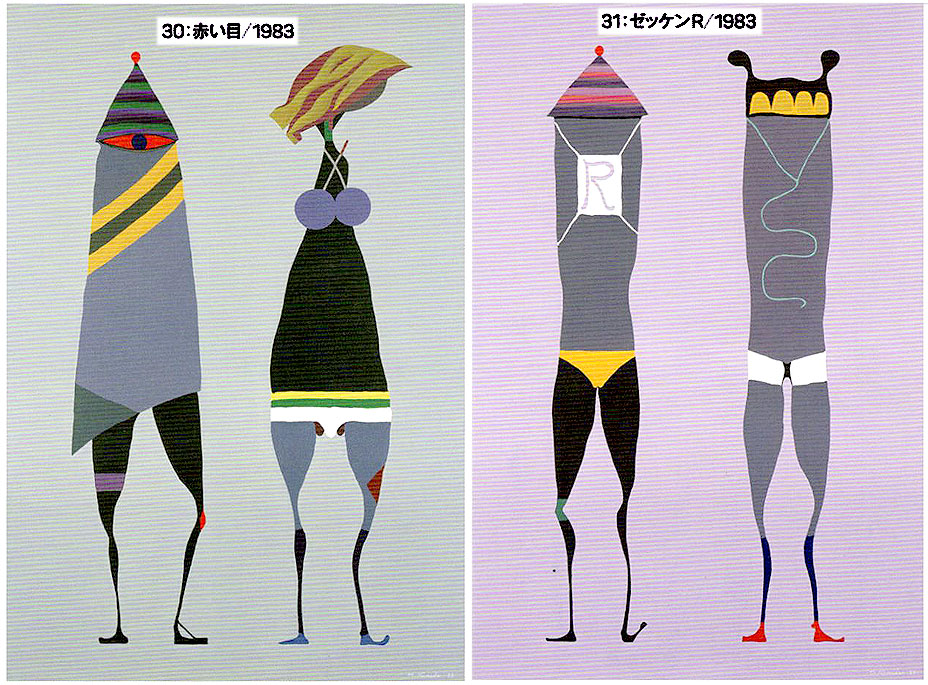

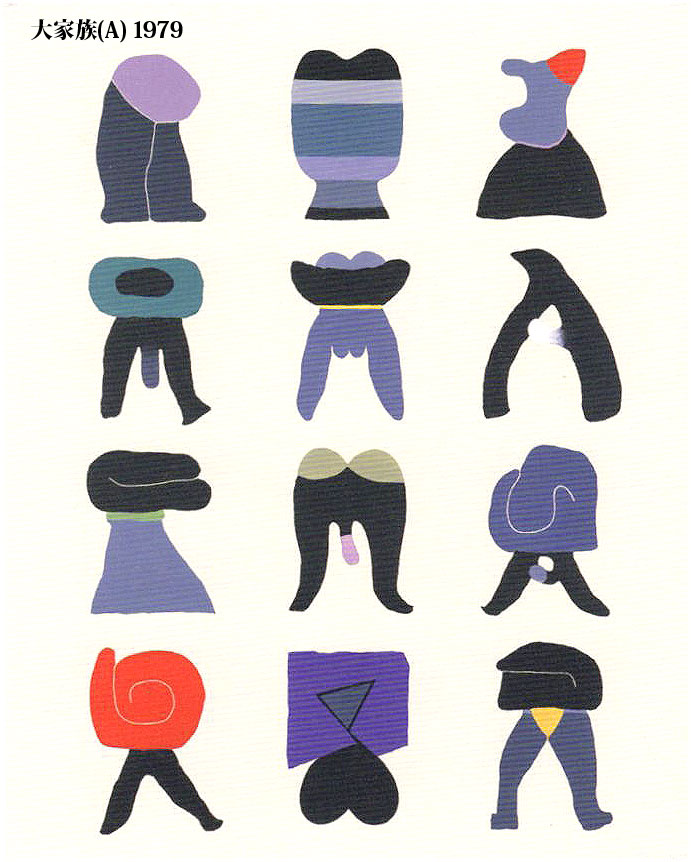

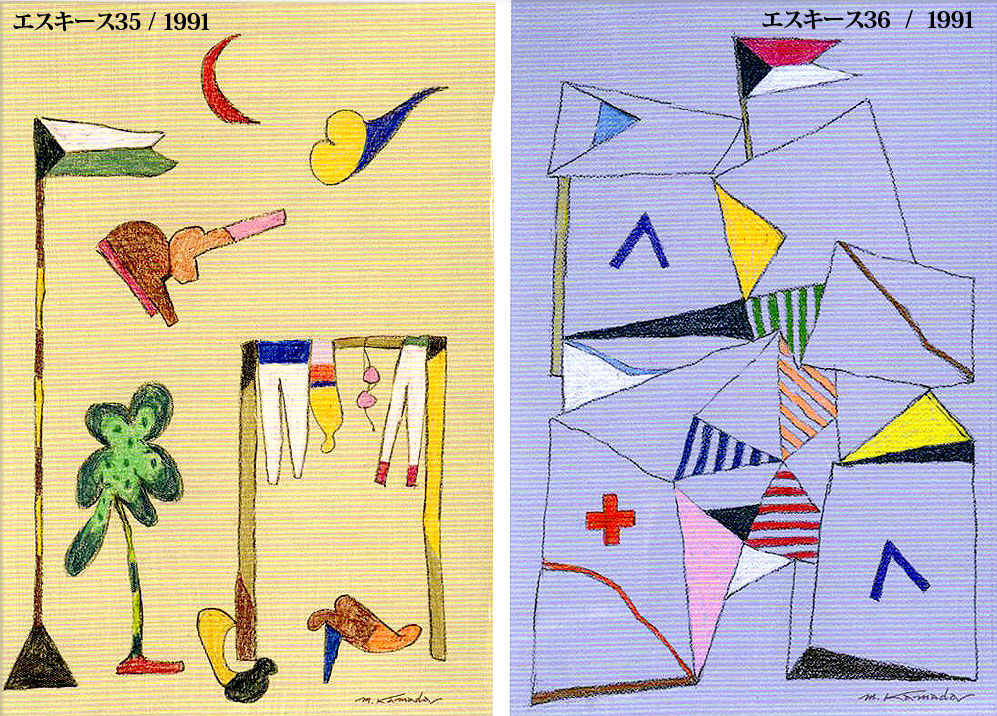

東京美術学校(現・東京藝術大学、以下「美校」と略記する)在学時代に「いいかげん嫌に」なるほど取り組んだ裸体デッサンの記憶は、抽象時代を除くその後の画業のなかに息づいている1。1960年代後半からは、まるみを帯びた、どこかエロチックな雰囲気の漂うモティーフが頻繁に登場する。「自分なりに好きなフォルムと色を人間に探し求めてきた」と自ら語つているように、その着想源はまさに人体であった。そうしたモティーフはその後さまざまな形に千変万化し、本展出品の《エスキース30》のように、東北地方の地形を思わせるものも登場する。本稿では、鎌田の画業をたどるとともに、人体モティーフを千変万化させて新たなイメージを生成していく彼の造形思考の一端について論じていく。

▶1:出生からシュルレアリスム時代まで

鎌田正蔵は1913(大正2)年10月3日、父・悌次郎が島根県庁に勤務していた関係から同・松江市で生まれ、1917(大正6)年頃、父の実家がある福島県三春町へと移った。正蔵をとりまく環境は、6歳を迎えた1919(大正8)年頃からめまぐるしく変わりだす。この年2歳下の妹・美屋子と母・秀子を亡くし、その3年後に父は幾久子という名の女性と再婚する。そうした家庭環境の変化や父の転勤にともない、正蔵は家族とともに仙台、東京・牛込へ引っ越し、また南洋庁に赴任していた父の後を追って海を渡り、ヤップ島、ボナペ島といった南洋諸島へ移住した。1年半の南洋での生活を終え、家族とともに三春へ戻った正蔵は1926(大正15)年4月に旧制・田村中学校(現・福島県立田村高等学校)に入学する。

在学中、悌次郎が三春町長に就任するという喜ばしい出来事があった一方で、その翌年には義母・幾久子を亡くした。相次ぐ身内の死を目の当たりにし、一時仏門に入ることも考えたが、その後画家になる決意を固めた。悌次郎は当初それに反対したが、結局はその父の紹介で、松岡映丘の弟子であった三春町出身の日本画家・石塚省三(1895−没年不詳)の世話になった。ほかにも須賀川市出身の日本画家・江間祐寿(1910−1972)や洋画家・鹿本了(1899−1980)の助力を得て美校を受験するが、不合格に終わった。その後東京・谷中の田村学寮へ転居し、小林万苦(1870−1947)が主宰する同舟舎で石膏デッサンを学び、3度目の挑戦で美校油画料予科に入学する。田辺至(1886−1968)の教室に入った鎌田は「デッサンばっかり」の日々を送った。

翌年油画科本科に進み、洋画家・岡田三郎助(1869−1939)の教室に入っても、その生活は変わることなく、裸婦デッサンと、時折コスチュームデッサンを続けた。そのような状況下で描かれたのが《婦人座像≫(下図)である。本科に入学した1934(昭和9)年に制作されたこの作品には、椅子に腰かけた着衣の女性が描かれている。衣服で隠れてはいるが、彼女の体は均整がとれており、デッサン研究の努力が結実している。一方、フォルムや色彩、陰影はともに整理され、典雅な画風が特徴的な師・岡田の影響は影を潜めている。

ところで、この年の2月には、エコール・ドパリの作品の収集家として知られ、パリから帰国したばかりの美術批評家・福島繁太郎のコレクション展が東京・有楽町の日本劇場で開催され、鎌田も足を運んでいる。この時目にした作品について、鎌田はアメデオ・モディリアーニの「裸婦」を挙げ「本当に良かった」と述懐している。これは現在、大阪新美術館建設準備室に所蔵される《髪をほどいた横たわる裸婦》である。画中の女性の官能的なポーズによって当時世間で物議をかもした作品であるが、裸婦デッサンと日々格闘していたからこそ、鎌田の記憶に刻まれたのかもしれない。

1937(昭和12)年5月に、鎌田は油画料同級生の石原寿市(1914一没年不詳)、加藤太郎(1915-1945)、杉全直(1914-1994)、高橋善八(1910-1995)、山本占太郎(生没年不詳)、福留五郎(1912-1988)、白滝弥彦(1915-1987)、日向裕(1912-1974)、山元恵一(1913-1977)、杉原正己(1913-1946)とともに同人会「貌」を結成し、翌年にはいわき市出身の若松光一郎(1914-1995)もこれに加わった。この会は無意識の探求と想像力の解放をうたったシュルレアリスム(超現実主義)の芸術思潮に触発されたグループであり、1939(昭和14)年5月までに計4回のグループ展と計8冊の機関誌『JEUXD’ESPRIT』を発行した。

貌が結成されたこの年の6月には、東京・銀座の日本サロンで「海外超現実主義作品展」が開催されている。これは、日本におけるシュルレアリスム運動の爆発的流行を誘引した展覧会であることから、貌の結成は、まさに時流に乗った出来事であったといえる。

1938(昭和13)年に制作され、翌年の第9回独立美術協会展に入選を果たした《庭園》(上図)は、鎌田がこうした当時の動向に敏感に反応したことを示している。これは、荒涼とした大地もしくは海底と思われる場所に、奇妙な形をした黄色の物体が描かれている。

「海外超現実主義作品展」にも出品されたイヴ・タンギー(1900-1955)の画風(上図右)を想起させるが、鎌田自身が語るところによれば、この頃彼が惹かれたのはマックス・エルンストの風景画であったという。この時期の鎌田の作品は戦災でほとんど消失してしまった。《庭園≫を描いた同年に、鎌田は美校を卒業し、その後仙台の野砲二連隊に入営する。1か月ほど兵役を解除された時期を除けば、終戦まで復員することはなかった。この間の1942(昭和17)年には悌次郎を亡くし、その2年後には岡山マサと結婚するなど、私生活にも少なからず変化があった。

▶2:具象時代

終戦後、三春に戻った鎌田はその3か月後の1945(昭和20)年11月に小名浜高等女学校(現・福島県立小名浜高等学校)の教諭となり、小名浜・古湊に移住する。そこでは美校の同級生であった同郷の若松や鈴木新夫(1915-1980)などとともに同人会(後の「新青会」)を結成し、多くのグループ展を開催した。その記念すべき最初の展覧会「第1回油絵展」は、1946(昭和21)年5月にいわき市のマルトモホールで開催され、鎌田は「自画像」というタイトルの作品を出品している。おそらくこれは当館所蔵の作品に同定できるだろう。

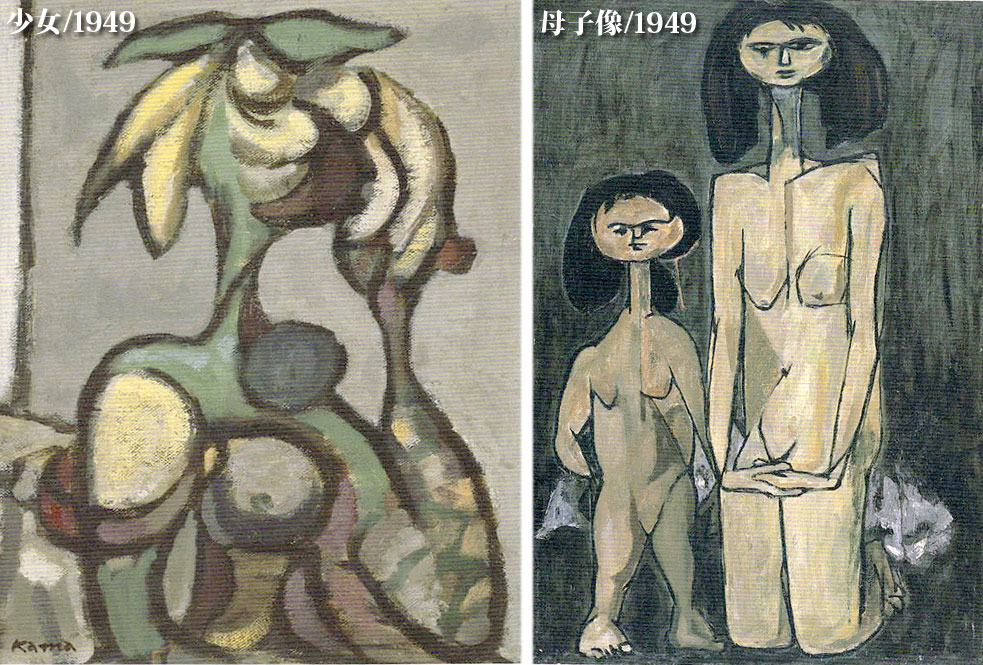

約1年半にわたる小名浜での生活を終え、1947(昭和22)年6月には郡山の福島県立安積高等女学校(のちの県立安積女子高等学校、県立安積黎明高等学校)の教諭となり、同年7月に三春に戻った。「47」の年記を持つ《M子の像》(上図右)はおそらく小名浜時代に描かれたものだろう。遺族によれば、モデルの女性は妻のマサであり、彼女は当時妊娠中であった。この年の9月無事長女・陽子が誕生した。小名浜時代には特に古典的な写実描写の作品が多くなり、その後は一時的にシュルレアリスムに回帰する。1949(昭和24)年の第9回美術文化協会展に出品された《少女》(下図左)には、パステル調の緑や紫、黄色を用いて、頬杖をつく少女が描かれており、同年に描かれた《母子像≫(下図右)と比較すると、フォルムにおいても色彩においても抽象度が高くなっている。

裸婦デッサンの記憶はこの時代の作品にも刻まされている。幻想的な雰囲気に包まれた《花嫁をむかえて≫(下図左)では、手足を切断し、胴体のみの彫刻(トルソ)を思わせるモティーフが少なくとも2体確認できる。これらは胸部や腰回りを強調しながら、全体的に丸みを帯びた、しなやかなフォルムが特徴的である。《座像》(下図右)でも腰のくびれと背部を強調した女性像が描かれており、それらの着想源は《素描2》のような裸婦デッサンであったように思われる。

この頃から鎌田の作風は灰色を基調としたモノトーンで、縦に引き伸ばされた細長い人物像が描かれるようになる。対象の描写は写実的とまではいかないが、やや具象的になり、フォルムは整理され、輪郭線は直線的になっていく。《[裸体男性群像]≫(下図)は、そうした画風を端的に示す作品である。この作品は、画題が不明なため仮題を付しているが、《飢える人》とともに朝鮮戦争に取材した作品である。

『画業60年鎌田正蔵展』によれば、《[裸体男性群像]》と《飢える人》は1952(昭和27)年の第1回平和のための美術展(郡山市公会堂)の会場風景写真に登場する。しかし、写真に登場する作品の並びを詳細に検討すると、これはその翌年の1953(昭和28)年に同会場で開かれた第2回展の会場写真であった可能性が浮上する。杉原聡の論考により、第2回展の目録の該当箇所を引用すると、次のようになる。

▶油絵[中略]

96 飢える者 郡山 鎌田正蔵

97 働芙 郡山 鎌田正蔵

98 紡とり ≡神 関根保夫

99 二本松 二瓶大三

▶彫刻

100 友野与右衛門(箱根風雲録より)東京 佐藤忠良

101 農夫 東京 本郷新

102 少女 東京 朝倉響子

103 水を飲む兵 東京 西常雄

104 青年 白河 鈴木早苗

このなかで図版などから図柄が確認できるのは、96番と101番である。続いて、この目録の記述と写真を照合すると、写真の左端に見える、一部が展示壁に遮られた作品は、図柄から96番の《飢える人》であることがわかる。そこから時計回りに、《[裸体男性群像]》とさらにもう2点の絵画が並び一写実の右側には、額の左端がかろうじて写りこんだ絵画が確認できる、絵画は合計4点確認できる。写真の右下には、机の上に小さな彫刻が5点並んでいる。絵画の並び順に従って、時計回りに彫刻を見ていくと、左から2番目に頭像が登場し、4番目の彫像では上を向いて何かを口にあてる人物がかろうじて確認できる。前者は、101番の《農夫》と類似しており、4番目の彫像は、日録の記述を考慮すれば、水を飲んでいるように見える。以上のように、不明な点は多々残るが、写真の作品と目録の記述は符合しているように思われる。この仮説が正しければ、目録には、実際の展示作品の並びに準拠して作品名が記載されており、《[裸体男性群像]》の画題は「働こく」に比定される。

▶3:抽象時代

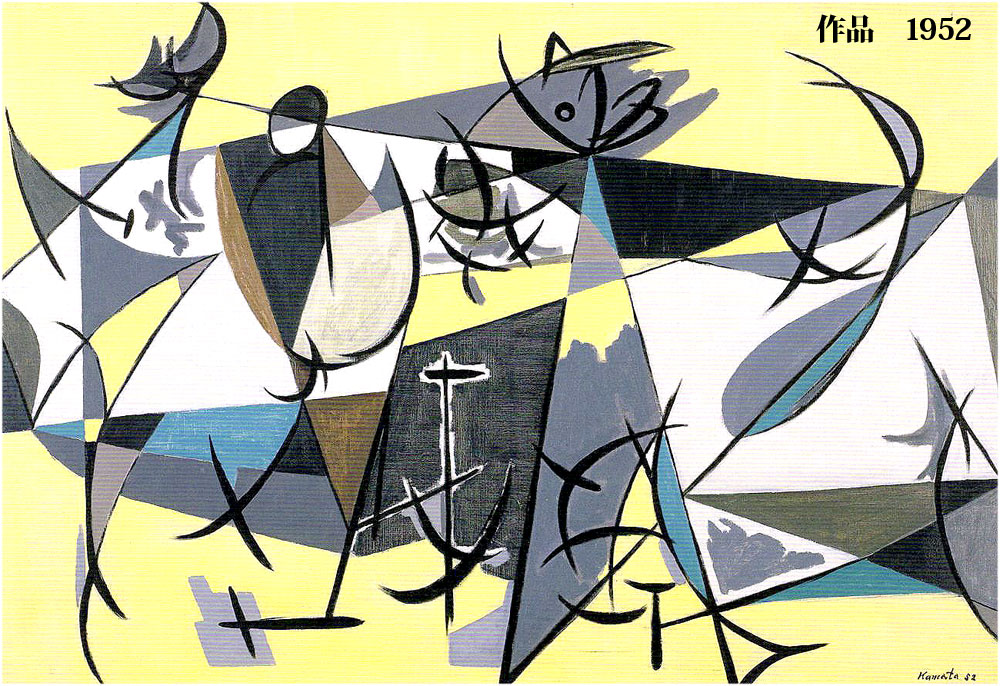

1952(昭和27)年を境にして鎌田の作品は一気に抽象化が進む。色彩も当初はパステル調の淡いものが使用されていたが、徐々に原色が用いられるようになるなど、全般的に鮮やかな色彩を取り戻す。

この年に描かれた《作品》(1952上図)はパステル調の黄色を基調とし、アクセントに青を配置したもので、直線と曲線を織り交ぜた軽快な黒い線が律動している。これは第16回新制作協会展(以下、「新制作展」と略記する)に初入選を果たした記念碑的な作品で、鎌田は、ある時期から亡くなるまで春のアトリエに飾っていたものである。

すでに明らかなように、鎌田は1949(昭和24)年から1953(昭和28)年まで毎年個展を開催してきたが、作家旧蔵のファイルに収められた紙片には、その後1955(昭和30)年まで毎年個展が開かれていたことが示唆されている。ここには「毎年個展を続けて今年で七回になりました」とあり、また別の紙片には「この絵は「祭」と題して去年の新制[作]展に出品した一つです」、あるいは「この絵は去年新制作展に出品した-ツです。[中略]自像と題して出したのですが」とある。《まつり》《自像》はともに1954(昭和29)年の第18回新制作展の出品作であることから、1955(昭和30)年に開催された個展関係の資料である可能性が高い。これらは計13枚で構成され(うち2枚は赤鉛筆で修正された草稿と思われる)、それぞれが完結した内容になっていることから、個展の作品解説として使用された可能性も考えられる。

興味深いことに、そこにはこの時代の作品が作家自身の言葉で語られている。鎌田にとって抽象画とは「自然の内奥に入りこみこの生成の過程に立会うこと」であるという。これは、目の前にある対象(自然)をそのまま表わすのではなく、「自然の均衡と秩序を失うこと」なく、形態を新たに創造することであり、写実的な絵よりも「一段と操作がむづかしい」ものであった。

鎌田はその後も新制作展に入選を続け、1956(昭和31)年の第20回展には《作品B》(郡山市立美術館所蔵)で新作家賞を受賞、協友に推挙される。また翌年の第21回展には《水土》(同館所蔵)でふたたび新作家賞を受賞するなど、中央画壇でも高い評価を得た。ところで、1956(昭和31)年から翌年にかけて開催された「世界・今日の美術」展により、いわゆるアンフォルメル(非定形絵画)旋風が日本でも巻き起こるが、鎌田の画風は、こうした国際的な美術の動向と軌を一にしていたといえよう。

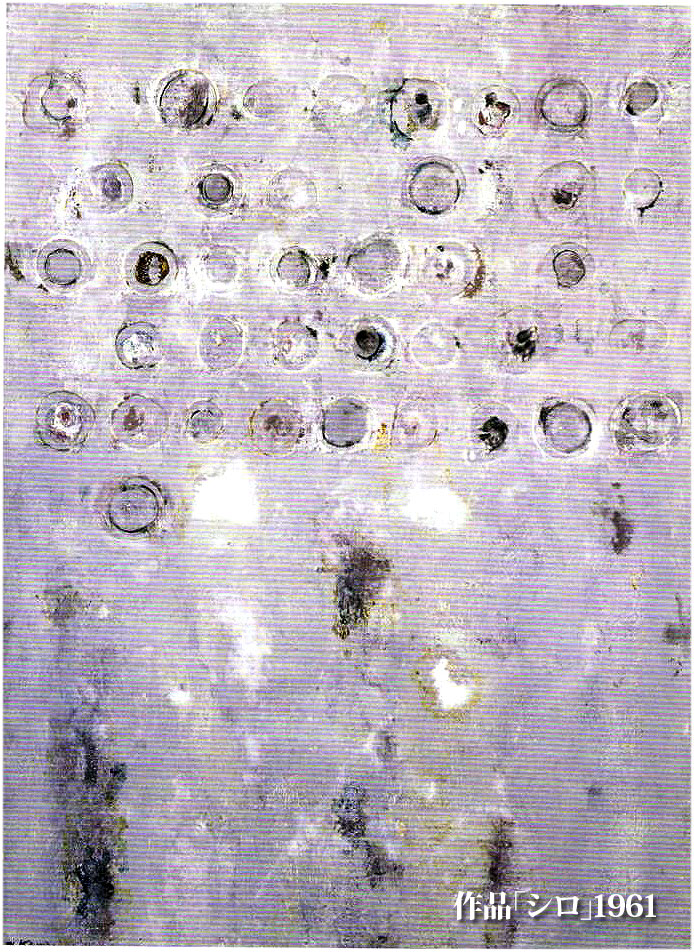

1960年代になると、次第に絵具を盛り上げてマチエールを強調し、全体的に重重しい雰囲気の作品が多くなる。こうした画風の変化は、「私の心に強く刺激を与えた」と作家自身が語る、1959(昭和34)年のジャン・フォートリエ展(南画廊)(上図左)からの影響かもしれない。またその重厚な画風は美校時代の旧友・杉全直(上図右)の同時代の作品とも共通するが、両者のあいだに影響関係があったのか、あるいはともに目指していた表現方法が偶然一致したの力叫ま明らかではない。とはいえ、1958(昭和33)年の鎌田の写真アルバムには、杉全の個展会場と杉全自身を写した写真が残されている。また1961(昭和36)年作の《作品シロ》(下図)の上部には、絵具を盛り上げてつくった丸い突起物が並んでいるが、こうした表現は杉全の多くの作品にも見られるものである。

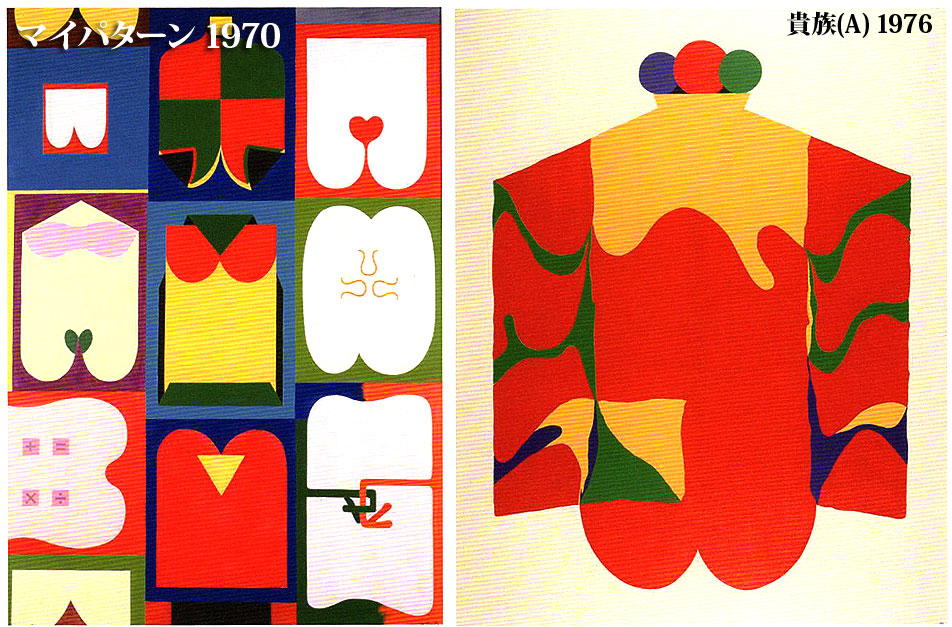

1966(昭和41)年には第30回新制作展に《祝日(A)》(福島県立安積黎明高等学校所蔵)《祝日(B)》(郡山市立美術館所蔵)《祭日(B)》を出品し、新制作美術協会の会員に推挙された。これらは油彩による重たげなマチエールを依然として保持しているが、1968(昭和43)年の《夏》ではアクリル絵具を使用することより、重厚さは一掃され、画面全体が清澄な雰囲気に包まれている。おそらく、アクリル絵具の使用はその前年の第31回新制作展に出品された《あかいきもの》《くろいきもの》《みどりのきもの》で試みられているように見える。これら3作品には、幾何学図形とともに、人体モティーフに着想を得たかのような丸みを帯びたフォルムが登場している点も注目すべき点である。こうしたすっきりとした画面構成と人体モティーフは以後の鎌田の画風の特徴となる。

▶4:半抽象時代

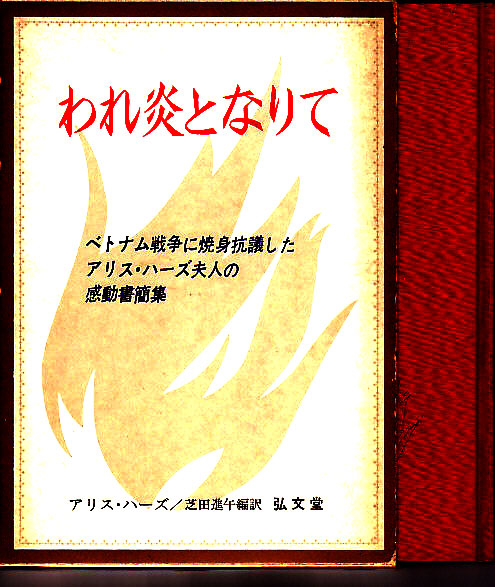

1968(昭和43)年3月に古巣である安積女子高等学校を退職し、翌月、郡山女子大学短期大学部生活芸術科教授に就任した。すでに述べたように、おそらくその前年頃から被はアクリル絵の具を使用し、具象的ではあるが比喩的でシンボリックな表現を追求するようになる。1969(昭和44)年の第33回新制作展に出品した《アリスハース夫人に捧ぐ》(5点シリーズ)(cat_17−21)はそうした特徴をはつきりと示した、この時代の代表作といえよう。アリス・ハース(1882−1965)は当時泥沼化していたべトナム戦争に抗議して、1965(昭和40)年にデトロイトで焼身自殺を遂げたアメリカの女性である。彼女の平和思想は芝田進午(1930−2001)によって日本にも紹介され1969(昭和44)年頃この事件を知った鎌田は「今日に生きる証左として」「寡黙的に私なりの表現方法で」19本シリーズを描いた。ハースの遺骸をあえて棺で隠し足だけをのぞかせるなど、直接的な表現を避け、またすつきりとした画面構成と鮮やかな色彩によって、取材した事件の衝撃性とは対照的に、画面には独特の「軽さ」が生まれている。

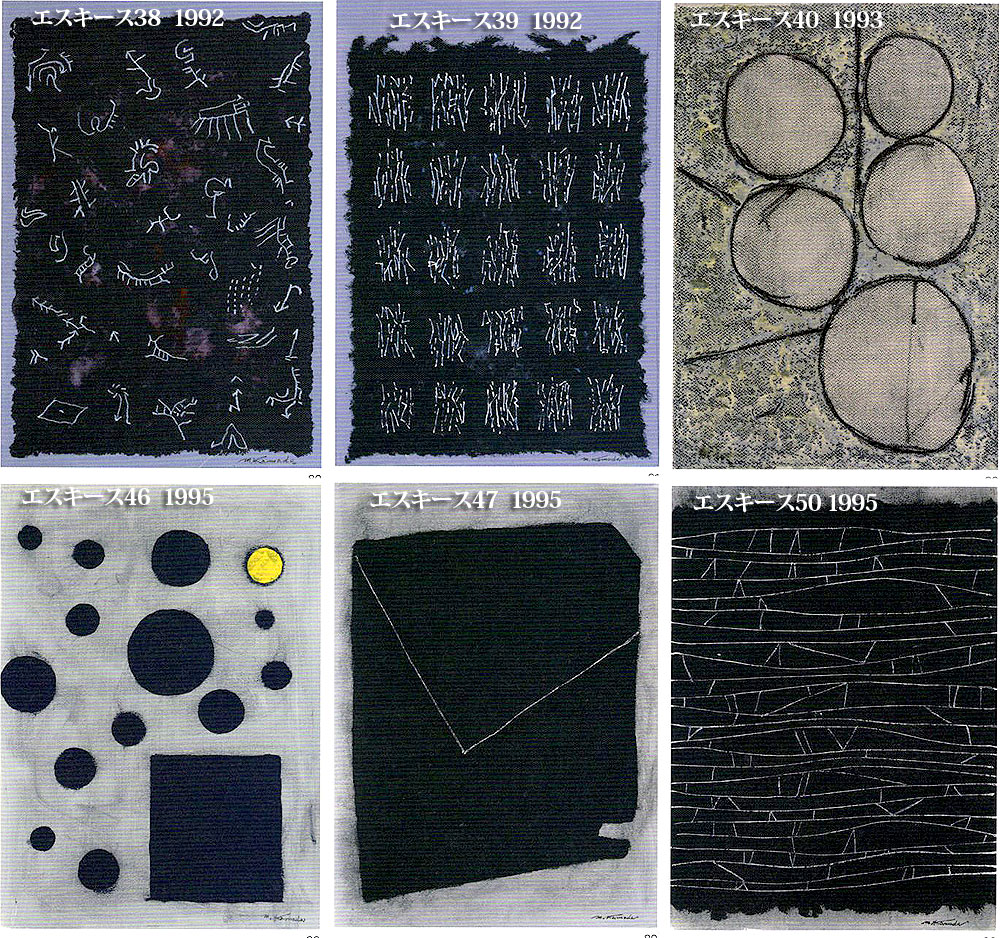

1970(昭和45)年の《マイパターン1970≫(下図左)は、鎌田が自分の好きな模様(パターン)を集めて描かれたもので、ここには人間の尻や唇、ハート、絡まりあう手を想起させるモティーフと、折り紙のような幾何学図形が融合した作品である。人体への興味は、大きく開いた両足を6つ縦に並べた《六つのひらいたかたち》や、鈴なりの尻を様に並べたような《エスキース19》に見られるように、より自由かつ遊び心たっぷりな形で作品に結実する。

また《私のロマネスクA》(1977年)や《N家の人》(1985年)など男性器をモティーフにした作品も多く、作品にはエロチックな雰囲気が漂う。