仙厓と作品

仙厓義梵(せんがい ぎぼん、寛延3年(1750年)4月 – 天保8年10月7日(1837年11月4日))は江戸時代の臨済宗古月派の禅僧、画家。禅味溢れる絵画で知られる。

美濃国武儀郡で生まれ、11歳の頃清泰寺で臨済宗の僧となった。19歳になり行脚の後に月船禅彗の門下に入る。32歳で印可を受け再び行脚の旅に出る。39歳より博多の聖福寺の盤谷紹適の法嗣となる。住持を23年務め、一応の引退となる。88歳で遷化するまでに、多くの洒脱(しゃだつ・さっぱりしていて俗気がないこと)・飄逸(ひょういつ・世俗のわずらわしさを気にしないでのびのびしていること)な絵画(禅画)を残す。

本格的に絵を描き始めたのは40代後半になってからと見られている。仙厓の絵は生前から人気があり、一筆をねだる客が絶えなかった。83歳の時、庭に「絶筆の碑」を建て断筆宣言をしたが結局やめられず、没年まで作品は残っている。

昭和初期に「仙厓ブーム」ともいえるほど仙厓の研究熱が高まった時期があり、多くの作品が各地から発見され、逸話や論説が乱立した。 東京の出光美術館は出光佐三氏による仙厓の絵のコレクションで知られている。

▶エピソード

仙厓はその奔放な生き方をもって知られており、狂歌も多く詠んだ。有名なものとしては、美濃国において新任の家老が悪政を行ったことに対して「よかろうと思う家老は悪かろう もとの家老がやはりよかろう」という狂歌を詠んだ。後に美濃国を追放された際には美濃国と蓑を掛詞とし「から傘を広げてみれば天が下 たとえ降るとも蓑は頼まじ」とうたった。

また、絵を依頼に来る者が後を絶たないことについても、「うらめしや わがかくれ家は雪隠(せっちん・便所)か 来る人ごとに紙おいてゆく」と誰もが来ては紙を置いていくことを自分の家を便所に擬えた自虐的な狂歌を残している。

辞世(死にぎわに詠(よ)んでこの世にのこす和歌・俳句)の言葉は「死にとうない」だったという逸話がある。ただし、同様の逸話は一休宗純にもある。

「和尚と山芋」という昔話が伝わる。

■仙厓作品解説・釈文

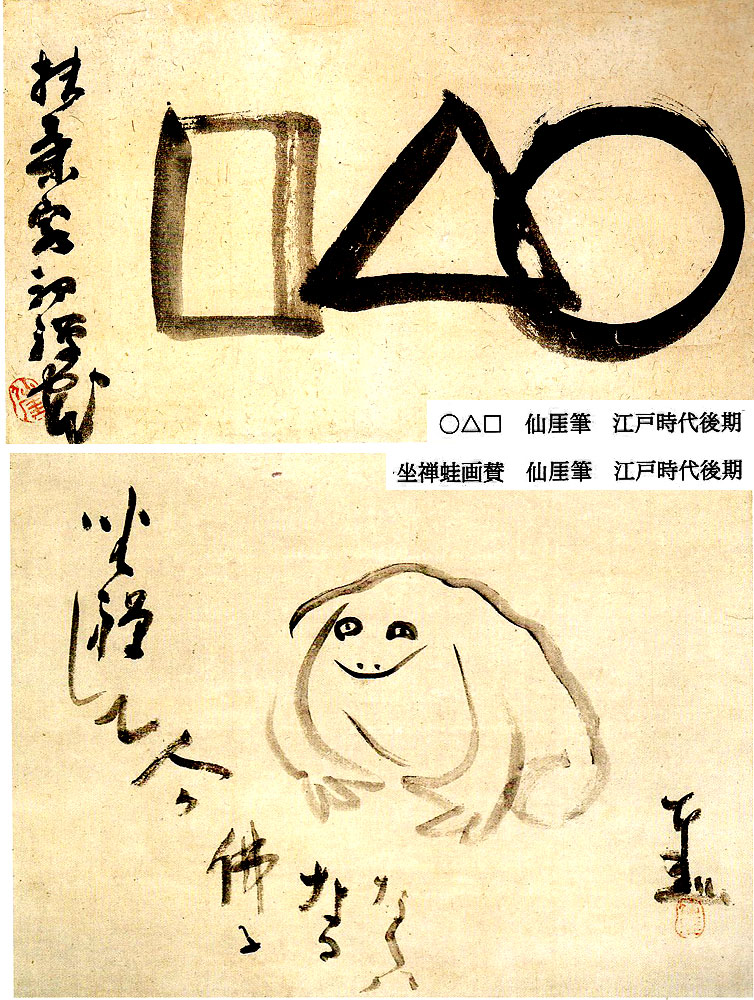

○△□ 仙厓筆 一幅 江戸時代後期 紙本墨画 二八・四×四八二

▶[釈文]○△□扶桑最初禅窟

仙圧(一七五〇〜一八三七)は江戸時代の臨済宗古月派を代表する禅僧で、九州博多にある日本最初の禅寺、聖福寺の第百二十三世の住持として活躍した。博識と徳の高さから、後に園通禅師の誼号を賜るはどの高僧でありながら、その非常に親しみやすい人柄によって、今日まで地元の人々に「仙座さん」と慕われている。

「○」と「△」と「□」。最も単純な三つの図形を組み合わせて描いたこの作品は、仙厓を代表する作品であるが、他の作品のように、絵の意味を解釈する助けとなる賛文が添えられていないため、仙厓の作品の中でも最も難解な作品ともなっている。その意味については種々様々な解釈がなされている。三つの図形は密教でいうところの地水火風空識の六大思想の中の地(□)、水(○)、火(△)の象徴であるとか、○が禅宗、△が真言宗、□が天台宗を象徴している、あるいは、儒教、仏教、道教の三教一致を示しているなどである。

いずれにしても、この世に存在するものすべてのものにとって最も根源的な形態である三つの図形を描いたこの作品は、仙厓の世界観を象徴的に示していると解釈することもできるであろう。(八波)

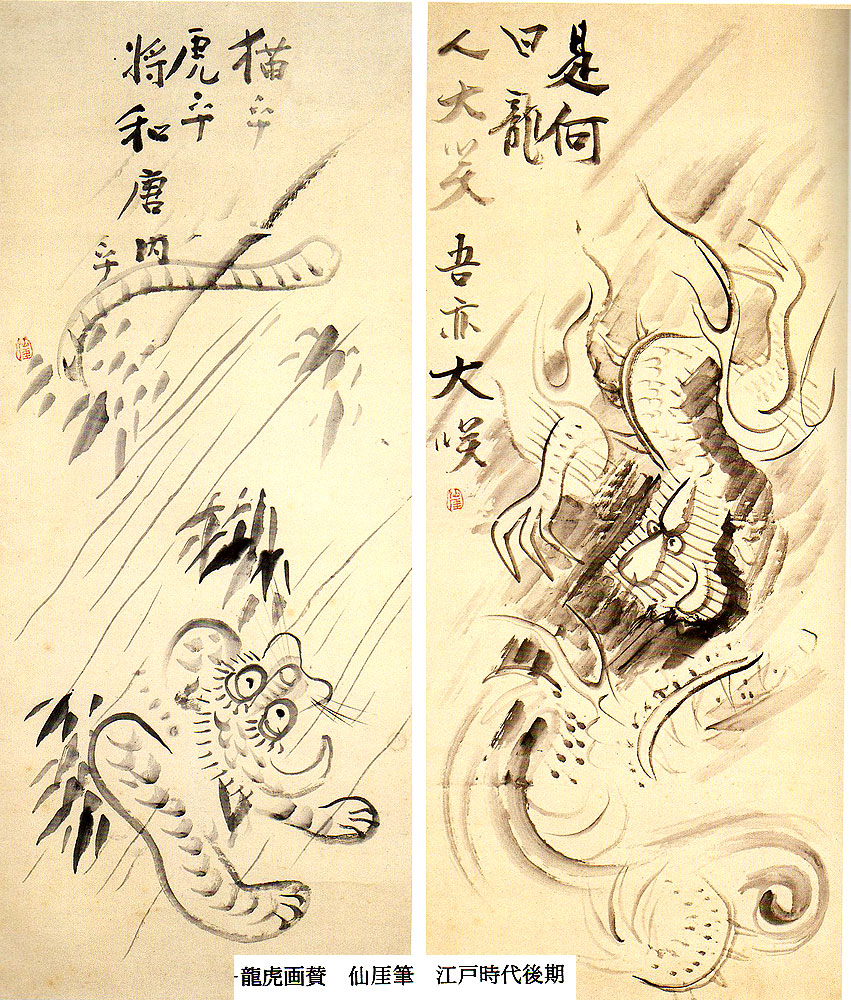

▶坐禅蛙画賛 仙厘筆 一幅 江戸時代後期 紙本塁画 四〇・二×五三・八

[釈文]坐禅して人か彿になるならハ

「博多の仙圧さん」として、地元博多の人々に親しまれてきた理由の一つが仙厓の残した禅画にある。それらはいずれも、一見すると非常にユーモラスで微笑ましいものだが、添えられた賛文と一緒に味わうことによって、奥深い味わいや厳しい教えさえも読みとることができる。

こちらを向いてにやりと笑っている一匹の蛙。その横にある賛文には、「坐禅をしてさえいれば悟りが得られるものならば・・・」 とある。そして、「ずっと坐禅をするように坐り続けている蛙は、もうとっくに悟っているはずではないか」と続くのであろうか。

坐禅という形式にとらわれがちになっている禅僧たちへの微笑ましくも手厳しい警鐘が含まれているのであろう。(八波)

▶一円相画賛 仙厓筆 一幅 江戸時代後期 紙本塁画 l一六・〇×四二・〇

[釈文]これ食ふて茶のめ

完全円満の象徴である円輪。一つの円輪を描いただけのシンプルな絵であるが、「一円相」は悟りの象徴として好んで描かれる。悟りに到達することがいかに困難であるかは、禅僧である仙厓も充分承知のはずである。しかし、添えられた賛文には 「これを食べて、お茶でも飲め」とある。悟りを体得するのがいかに大変であろうと、また、そこに至る過程がいかに困難であろうと、そんなことにとらわれていては、その本来の意味合いがわからなくなる。そのようなことにとらわれず、むしろ、達観した仙厓はそれを饅頭にたとえ、「茶とともに食べよ」といってのける。

悟りというものの意味合いやそこに至る過程など、一切の権威的なものや形式的なものにこだわることの愚かさをこの一幅を通して示しているのであろう。(八波)

▶堪忍(かんにん・こらえてしのぶこと)柳画賛 仙厓筆 一幅 江戸時代後期 紙本墨両 川七・〇×五九・七

[釈文】気に入らぬ風もあろふに柳哉 堪忍

吹き付ける風にその枝をしなやかになびかせる柳の大木を描き、その横には 「堪忍」の大きな文字を添えている。大きく枝葉を伸ばした柳がその枝をしなやかに揺らすことによっていかなる風をも受け流すその姿に、「がまんできないところをじっと堪え忍ぶ」ことが肝心であること、そして、それこそが本当の堪忍・我慢であるということを教えている。そこには 「ならぬ堪忍、するが堪忍」ということわざが重ね合わされているようである。

仙厓の禅画は、時にこのように処世訓ともうけとめられる言葉を含んでいることがある。禅の高邁(こうまい・けだかく、衆にすぐれていること)な教えよりも、このように日常的な教訓こそが庶民の心に深く根を下ろした「仙厓さん」のありがたい教えであったのだろう。(八波)

▶老人六歌仙画賛 仙厓筆 一幅 江戸時代後期 紙本墨両 四三二一×五三・九

[釈文]

志わかよるほくろか出来る

腰まか(る)頭はかけるひけ白くなる

手ハ振ふあしハよろつく

歯ハ抜ける耳ハ聞こへす

目はうとくなる

身に添ふハ頭巾襟まき

杖へ目鏡たんぼ

おん志やく志ゆひん孫の手

聞たかる死とむなかる

淋しかる心か曲る欲深ふなる

くとくなる気短かになる

愚痴になる

出志やはりたかる

世話をやきたかる

又しても同し咄にに子を譽る

達者白まんに

人ハいやかる

皺がより、腰が曲がり、髭は白くなり、手が震え、足がよろつき、歯は抜け、耳が遠くなり、目も悪くなる。頭巾や襟巻き、杖、メガネなどが手放せず、湯たんぽや温石、溲瓶(しびん)や孫の手も必要となってくる。死にたくないといっては淋しがる。何事にもくどくなり、短気で、愚痴っぽくなる。でしゃばりたがって、世話をやきたがる。何度も同じ話をしては我が子を誉め、最後は、自分の達者を自慢をして人にいやがられる。老人たちの日頃の立ち居振る舞いや、口うるさい言動などを歌仙にたとえて詠んだ歌の言葉が書き込まれている。

年を重ねると誰しもが経験するこれらの特徴を老化とかたづけてしまい、仕方のないことと諦めてしまうこともできよう。しかし、年をとることは誰しもさけられないことであり、それはただ単に現在の生の延長上にある一時期に過ぎないことであり、輪廻の長いサイクルから考えるとほんの一時のことでしかないのである。ならば、恐れず悲しまず、もっと肯定して考えるべきなのだということを、仙厓は伝えようとしているのであろう。その証拠に、描かれている老人たちはなんとおおらかで、のびのびとして微笑ましいことか。(八波)

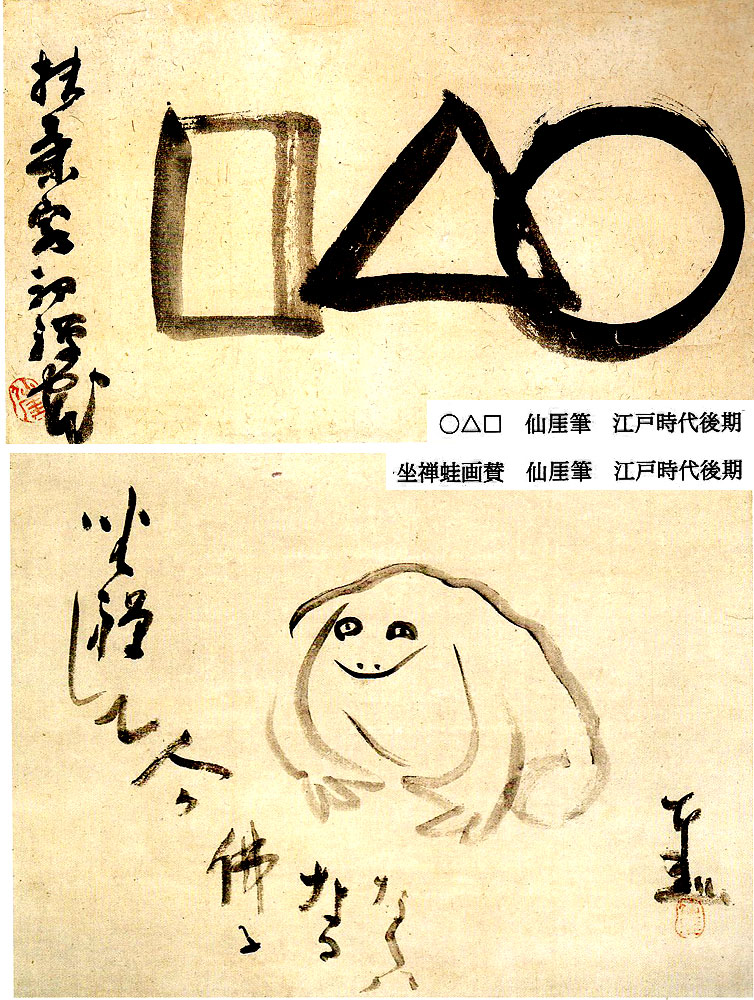

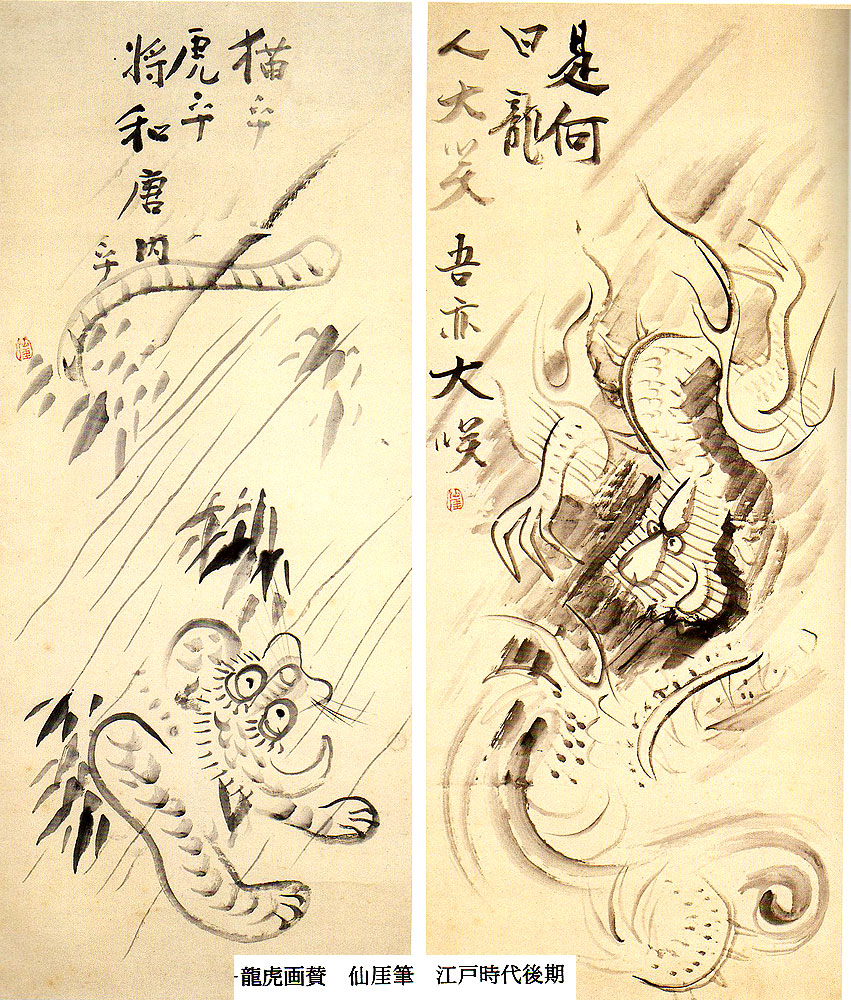

▶龍虎画賛 仙厓筆 双幅 江戸時代後期 紙本墨画 各一二八・五×五五・三

[釈文]〔石偏〕応

是何日龍

人大笑吾亦大咲

〔左幅〕

猫乎虎乎

将和暦内乎

「龍図」には、龍を描いてみてもどこかユーモラスで龍には見えず、皆で大笑いをし、描いた仙厓自身も苦笑したという賛文が添えられている。一方の「虎図」では、虎を描いても猫のようになってしまい、近松門左衛門の『国姓爺合戦(こくせんやかっせん)』の主人公で、中国に渡って猛虎を従えた和唐内のようだと書き加えねば虎であることがハッキリしないと、やや自嘲気味に賛文を加えている。

仙厓の禅画の特徴として「厓画無法」の画風があげられる。つまり、仙厓の描く絵には定まった法というものはなく、自由自在の作風こそが特色としてあげられるということである。本作はそうした仙厓の禅画の特徴を理解する上での最良の作品であり、また、そのような仙厓の作品を愛し、それを温かく見守る周囲の人々とのふれあいが感じられる。(八波)

▶箱崎浜画賛 仙厓筆 一幅 江戸時代後期 紙本墨画一二ハ・〇×五一・〇

[釈文]秋の夜ハ唐まて月の外に又

仙厓は美濃の生まれであったが、その後半生を過ごした博多の町を愛してやまなかった。なかでも聖福寺からさほど遠くなく、白砂青松の浜辺の美しざでことに有名な箱崎の浜は手軽な旅先でもあり、お気に入りの場所であった。そのため、仙厓は箱崎浜を題材にした作品を数多く残しているが、本作もそのような作品の一つである。

月明かりの下、手前の箱崎浜の松林から画面上方の志賀島まで続く博多湾沿いの広大な景色を措いている。さらに、秋の月明かりに燈々と照らし出される浜辺の向こうには大海原が、そして、そのさらに向こうに広がる中国大陸をも連想させる歌を添えている。いかにも叙情的で、何とも気宇雄大な作品である。(八波)

Top