「歓喜頌」頌歌

■棟方志功『歓喜頌』頌歌(しょうか)

西洋近代の絵画技法が聞から始まっているという事実は、ともすれば忘れられがちだが、この事実は、象徴として、また科学としてまことに重大な意義イ・プリミ・ルミをもつと思われる。イタリア人が好んで使った「最初の光明」という比喩は、 その第一義としては、長く続いた中世期の暗黒に射しかかった最初のウマニスモ人間性の光ということであろうが、こと絵画の技法上の意味にこれをあてるならば主客が逆転してしまう。光をあらしめる閣、暗黒。主役が後者に譲られるのだ。簡が、陰翳が無くしては光はありえない。こう記してみるとしかし、ここから逆説のニュアンスが消尽してしまう。だがこれは、大いに深い逆説なのである。光がなければ闇である。閻あるところに光は無い。これは現実の世界での認識だろう。しかしながら絵画の世界では、光はア・プリオリに存在した。それゆえこの世界に、なにものかの事物を存在せしめようと欲するならば、まず影を、闇をもたらす以外になかったのである。現実の世界では光が射して初めて事物が存在する。あるいは、事物の存在が確認されるというべきか。だが絵画の世界にあっては、最初にあまねく光があった。画家のたちあった世界が、壁であれ、板であれ、紙であったとしても、その白色の表面 は、あらゆる色彩、つまり虹の七色、あるいは三原色、これらあらゆる光波、光 彩の集結した完壁な光の世界だったのである。絵画表現の世界では光が先にあるのだ。ここになにか事物の形をあらしめんとするためには、影を措くしかなかった。事物は影によってあった。すべては問の子として存在した。

ルネッサンスの画家たちが、レオナルトダ・ヴインチが、どれほど「陰影法(キアロスクーロ)」に腐心したか。西洋の絵画が21世紀に至るもなお、いかにこの方法を基盤としてきているか。ここでは「キアロスターロ」とは、技法というよりもむ しろ現象とでもいうべき深い意味を持っているのではなかっただろうか。

一方、東洋は水墨画という技法を持った。水墨画を技法と呼ぶならば識者から叱責を受けるであろう。これはむしろ哲学ともいうべきものだ。この意見はよしとしよう。そしてさらに、水墨画も闇に始まるといったならば叱責を受けるであろうか。通説に従うならば、水巻画とは東洋に固有な優れた芸術である。これは認めよう。しかしながら、洋の東西の美術が互いに、闇に始まる絵画の技法をとどめてきている事実を、人間の意識の問題として考えてみるのも無用ではないだろう。

夕ざれば狩場明神あらはれむ 山深うして犬の聾する

棟方志功≪狐狼の柵≫に記された詩文丁

詩人は黄昏にひたり、闇にひかれる。

たしかに、真昼時、この明晰な光のなかにあっては、地上のあらゆる事物は、それぞれの輪郭線を際だたせて、あたかもひとつひとつが個別的に自立して存在するかの様相を見せている。それぞれの事物が確固として独立した存在物として認識されるように思われる。しかしここには、何時か必ず夕闇の陰翳がしのびよってくる。すると事物はしだいしだいにこの暗黒の前兆にひたされてひとつひとつの差別性を喪失させ、柔らかく溶けるがごとく流動的となり、おぼろげとなって、あたかも原初の閣に、創生のみなもとたるあの混沌に回帰するかのごとき現象を見せ始める。いかに多くの詩人たちがこのひきこまれるような闇に魅惑され、この神秘のうちに拉致されていったことだろう。

この自然の内なる神秘はおそらく、遠い昔より、人間の内なる神秘と照応しているものなのだ。人のあらゆる経験は、詩人のあらゆる経験は、この夕暮れの灰暗さの豊餞な羊水にひたされる幸運の時を経たのちに心の奥底に入り、その暗黒の黄泉に身をとどめるのであろう。私にはそう思われる。詩人はこの深層の力に満ちた貯蔵庫から彼自身の言葉を創生させるのであろうし、画家はこの深層の豊鏡な暗黒から彼自身の形と色と生命とを創生させるのではないか。我が心の内なる不可思議、神秘の宿るところ、この豊かな力に満ちた暗黒の淵は、なにものかを生みだす根源であるということだ。

棟方志功の〈歓喜頌〉を見ると私にはそのように思われる。(上図) 暗黒から顕現する万物。この勇壮にして緻密な創生は、黙示録の一瞬のヌーミナス開示を思わせるし、二上山の蜂に顕現した阿弥陀の、荘厳な光菅を思わせるが、このように喩えることは、棟方の現出させた女人を天平の天女に喩えるにも似てほとんど無意味だ。彼の暗黒の深層にはおそらく先人が生みだしたあらゆる図像がとどめられているのであろうし、それと同様に、彼の接した幾千幾万の生きた人間がとどめられているのである。この暗黒のなかで、彼らすべての妖怪(アマルガム)がものすごい熱量となって顕現の時を窺っているのだ。光の宇宙への、暗黒の子女としての光の世界への。

ベートーヴェン交響曲第9番ニ短調、第4楽章「歓喜」が、彼らを誘惑する。これが合唱曲であることは重大な意味を持つのだ。ここでは、音符のひとつひとつ、音声のひとつひとつが、多くわ人問に発して、また、多くの人体に帰還すべきものであるからだ。

楽曲と音声を契機として暗黒の板面に丸刀がふられると、自ずから女人の人体が浮遊してくる。この瞬間こそが、ギリシア人のいう「poiesis」、「自ずからなる創生」、模倣や再現とは異なる「自ずからなる創造」というこの言葉が真に意味している現象なのであろう。この現象を棟方は「他力による出来栄え」と喩え、またあるときには「ヨロコビモ、オドロキモ、カナシミモ、湧イテ来ルヨウニ、板画ガ湧イテ来マス」と説明するのである。一人の人間にこのような現象が起ることを「歓喜」という以外に喩えられようか。

「歓喜」というときに私には、ベルクソンの言葉が想い出される。歓喜とは、「生命が成功したこと、生命が地歩を占めたこと、生命が勝利を得たこと、生命が進んで行く方向を示すこと」に他ならない。それは、生物に生命を持続させるために、自然が考案した技巧的な手段にしか過ぎない「快楽」、これとは区別されるべき現象なのである。

この現象。簡によづて光を得た女人たちが、天空に浮くがごとく舞い遊び、身体のあらゆる線を解放して互いに繋がりあっている。またその身体には天の大河にきらめく星々のごとき多様な文様をちりばめられているのだが、ここには、あの中東の連綿と続く文様のごとき不安の翳りは微塵もないのだ。女人ひとりひとりの発する音声、楽曲のひとつひとつの音符とも喩えたくなるこれら聞達な文様は、連なるかと思えば分節して、熱情の快活の波浪を立てている。この波涛は生命であケ⊂歓喜に満ちた生の方向にむかわんとしているのである。

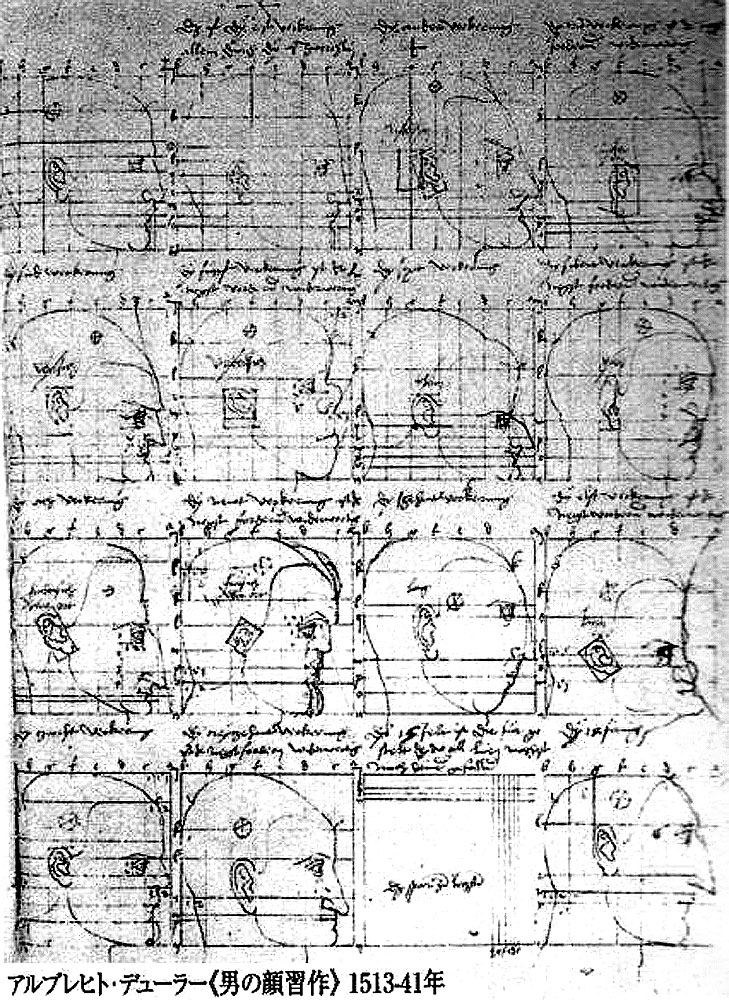

棟方の女人たちのそれぞれの顔をじっくりと眺めていると、私には、デューラーの素描の一枚が想い出された。それは人間の顔のプロポーションのなかに、美醜、善悪の現れを見ようとする西洋の美術の流れの一画を示したもので、計測と数値のもとに15体の男の顔が描きだされている。(上図)西洋においては、紀元前5世紀頃のギリシア彫刻において以来、人間の顔に、身体や手足とは異なった重要性を与えようとする傾向が顕著となってきていた0同時代のプラトンは、Fテマイオスjのなかに次のごとく記している。「神は我々のうちに最も完壁な種類の魂を与えられ」、「人問の頭部をその魂の因ってきたる彼方へと向けられた」と。さらにFイオン』のなかでは、意識を失った状態の魂が調和によって満たされるときに詩が生まれると説明しつつ「詩人たちは神懸かりして」その詩を語るといっているのである。神に因ってきた魂が、無意識のうちに神の善へと向かわんとする、その発信基地としての人間の顔が大いに注目される時代に入ったのである。この伝統が15世紀に至ると「画家の科学の神聖なる所為は、画家の頭脳が神の頭脳に似たものに変わるところにある」とするレオナルド・ダ・ヴインチの驚くベく自信に満ちた言葉に到達する。「画家の科学(シェンティア)」とは、画家の技術、表現のことなのだが、それが創造の場において神の頭脳にも似て万能であり得るという恐るべき自負である。その頭脳の所在としての人間の頭部、人間の顔がますます重大な関心を呼ぶこととなるのである。・デューラーのあの神のごとき自画像、人間の顔の諸相のあくなき探求はこの流れに添っているのだ。

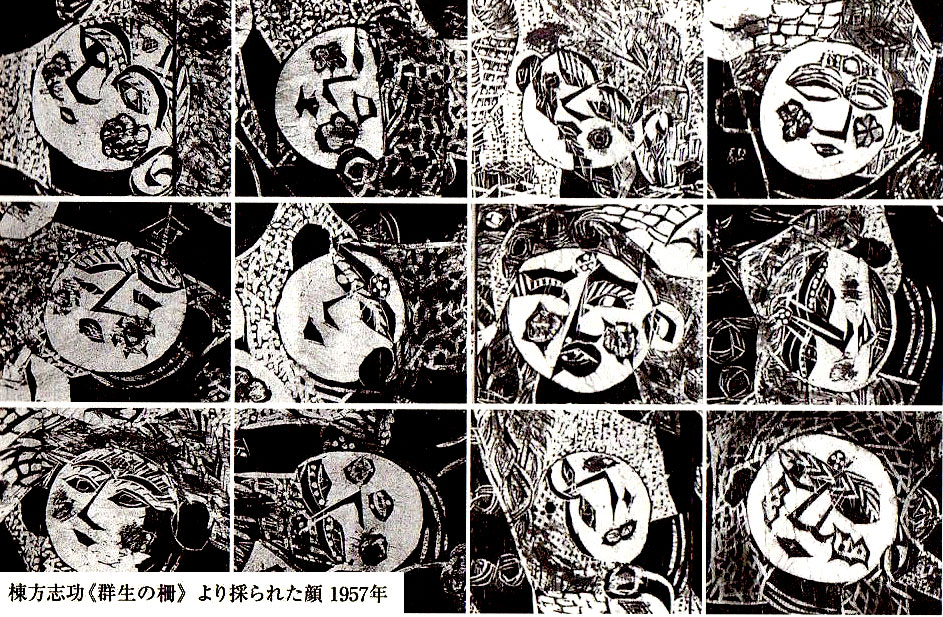

私はこのデューラーの顔の素描にくらべて、棟方の女人たちの多様な ぐんじ▲う顔を並べてみる誘惑にかられる。その例とするには、1957年の作品<群生(グンジョウ)の柵》の女人たちが適切だろう。(下図)

棟方がここで、暗黒のなかに出現させている女人たちが、その諸相に ポ.1ティ7タおいて大いに多様であり、なおかつ表出において、いかに自由で、自発的 オートマテイツクヴァラエティーで、自然発生的であることか。この多様さと自然さとは、棟方芸術の大変重要な境地を示すものだと私には思われる。

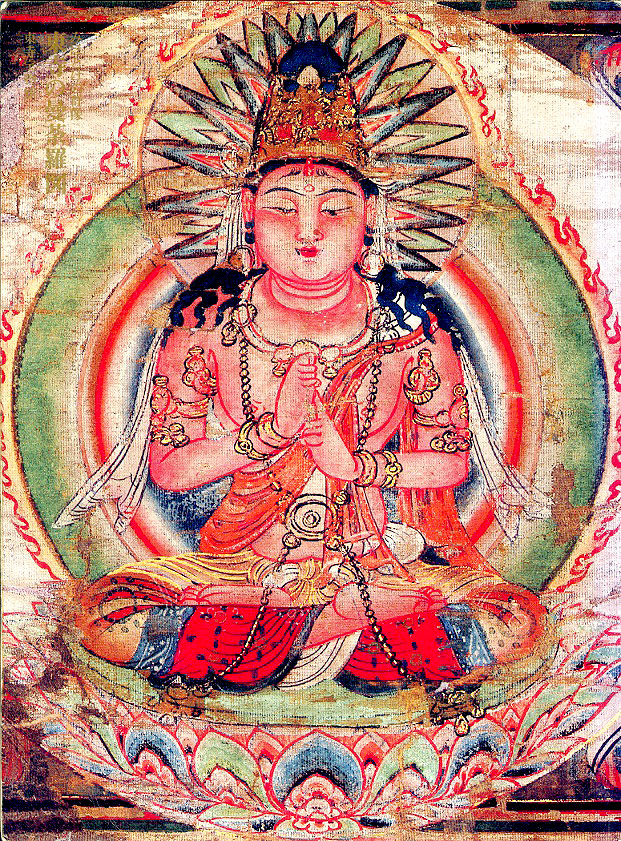

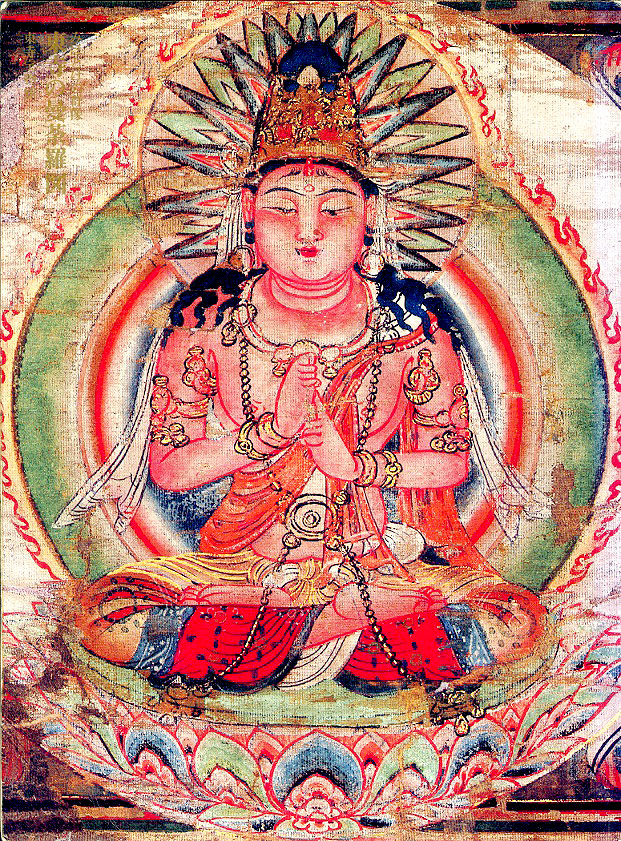

かって私は、教主護国寺(東寺)に伝えられる胎蔵界畳茶菓のなかにしなやかに列をなしている諸仏・請書薩のエロティックなまでの義治な香気とさまざまな肢体とに唖然とさせられたことがあった。(上図)これが空海の説いたところのあの「即身成仏」へと仏者を導くところの絵図であるのか。この官能的な女神たちはいったい何なのかと。だがひるがえって、この畳奈羅図を凝視していると、ひとつの瞑想に導かれる。私はスノッブの輩であるから仏殿の灰暗さのなかでこれらの諸仏に対略している空海には及ぶべくもないものの、この暗闇から顕現した女体のごとき諸仏たちは、私の心をかき乱しつつも、やがてその奥底の不定形の彼方へと私の何かを、私の魂を、引き込んで行く引力を発しはじめる。厳然としたひとつの像が光のさなかにあからさまに現れるというのではなく、これら多様な肢体としなやかな連鎖とをみせる諸仏・諸菩薩たちは、その連続性と多様性とのアマルガムのなかに、その奥に、ひとつの究極的なイメージを降誕させようとするのだ。それが「仏」であるとは私にはいえないが、この鼻茶羅図のもつ象徴的な力だけは深く理解できる。

プラトンから、レオナルド、デューラーへと至る超脱する魂という意識の伝統のなかにあっては、ロゴスという理性の力に倍をおくことにおいて、肉欲、エロス、世俗、これらを否定し超脱するための、厳格な論理や明断な図像が求められた。他方、密教の旦茶羅のごとく象徴の森叢をとうして世俗的な欲望をおだやかに昇華させる道程では、生きて、生動する美のプロセスが求められるのだ。生きて顕現したものの奥底に悠然と引きとられてゆく生きた瞑想のプロセス。多様に連鎖する諸仏・諸菩薩たちを透して。 棟方志功の明朗で関連な女人たちをみているとそれ故、その世界のなかに、宇宙のなかにひとつの大きな「格」が現れるのを観想する。それが「仏」の、「神」の、「人」のものであるのかどうか、断定する必要はないであろう。

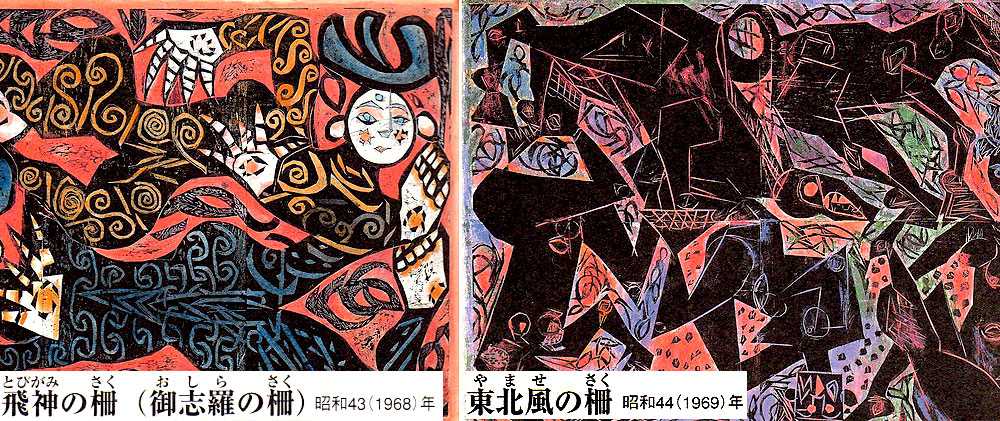

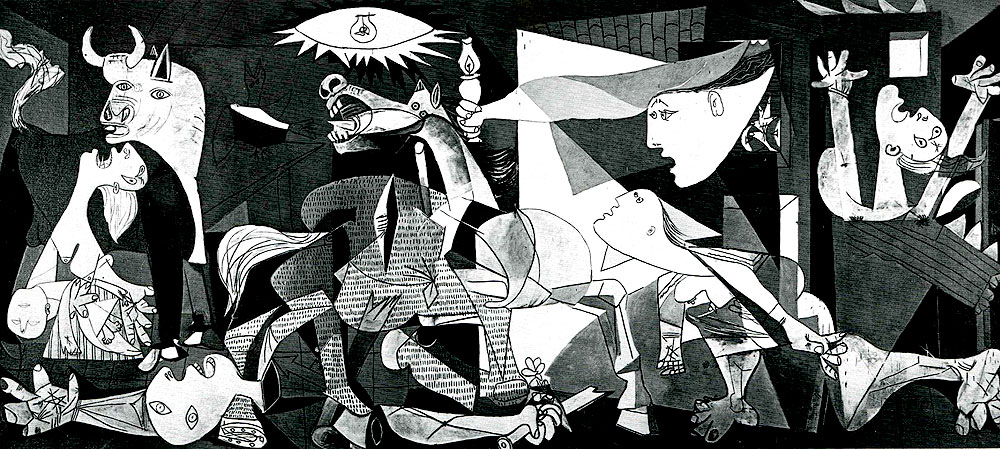

棟方志功の1969年の作品≪東北風(やませ)の柵》(上図右)には、彼が1959年の渡米中にみたピカソの≪ゲルニカ》(上図下)の影響が現れているという。確かに棟方の1960年過ぎからの作品には、かってのあのしなやかで豊麗な曲線に加えて鋭利な直線や角が加えられることとなってきている。しかし私を感動させるのはそのことではない。棟方が、この世紀の大作のなかにみている根元的なものの強さ、現実よりもはるかに強い存在としての何か、これなのである。世の学者たちは、この《ゲルニカ》のなかに現わされている個々の図像の解釈ばかりに気をとられているが、この作品が偉大なのは個々の図像が組みあげられることで生じている説話的な意味内容にあるのではない。重要なのイノーマスは、この異様な何ものかが、ここに出現したという事実なのである。ピカソの愛人であった写真家ドラ・マールがこの作品の制作プロセスを順次写真におさめていたことによって、ピカソのうちにこのイメージが結実してゆく過程をわれわれは知ることができるのだが、完成した作品はそのプロセスを一切感じさせることはない。むしろこの異様な事態は一瞬のうちに顕現したとみえ るのだ0描かれるという手法も、時間もここには存在しない。いやそれは、時間の有無を四次元的に超脱しているのである0イメージは一瞬のうちに画面から現れたのである。この力は驚くべきものだ。

棟方はおそらくそこに感動している。直観的に共鳴している。この創発的な、オートマテイツクなイメージの力は、20世紀美術が生みだした富のひとつで、ジャクソン・ポロックやウイレム・デ・クーニングによって代表されるアメリカの抽象表現主義の美術のなかに強烈に現れた。(上図)そこではもはや、キャンヴァスとは何かのイメージを定着させるために画家が立ちむかう対象ではなく、彼と共にあって何かのイメージを共に創出させるための地平、あるいは奥底なのである。この四次元世界とも喩えたくなる空間は実は、われわれが「自然」といったときのあの大きさと同じく、「心」といったときの大きさ、心の内なる自然の大きさとひとつのものとして連動しているのだ。だからポロックは、彼の制作という身体活動、魂塊ともになすアクションが完遂されたとき、「私は自然のリズムに関与している。自然のごとく私は、内から外へ向かって動く」と語り、ついには感動的にも「私は自然に向かっては描かない。自然のなかで描く。私は自然である」とすら述べることが出来たのである。

棟方が同じように「板刀が板木に切りこまれてゆく時、もう下絵から離れて板が育ってゆくのです。本当の板画がきざまれ、えぐられてゆく道々が板画の霊妙な育ちであり、生命のマコトが成ってゆく」と語って、「身体ごと板画にならなければほんとうの板画は生まれない」と述べる境地は、「自ずから生ずる」という生命の原理、創生、創作というものの全的な現象をさしているのである。ここでは全てが、いわゆる自然も、人間も、道具もひとつのものとなったところの全てが、大いなる自然の根元的生理としての「ポイエーシス」、「自ずから生ずる」という生命の方向へ、歓喜の方向へとむかつてつき進んでいるのである。

元来、版画家にとっての「板」というものの性格は、画家にとってのキャンヴァスにはるかに優れてポジティヴな存在である。キャンヴァスが往々にして画家のイメージが定着されるべき受け身の地平であるのに対して、そこからイメージが生みだされ発現するところのポジティヴな沃地である一「自分が板になってこそ道具が働く」と棟方が述べるとき、彼がこの点の至福に恵まれたことを語っているのだ。また板(版)というものは、それが刻まれるとき360度自由に回転させられるため、天地左右という方向性の束縛から人を解き放つ。

棟方の女人たちは天空に浮遊し、舞っているようだと先に記したが、初の宇宙は曼荼羅図のそれにもまして全き円環の悠久の彼方に収斂する。言葉をかえていうならば、そのブラック・ホールのごとき豊餞の暗黒の彼方から自然に自由に彼の宇宙が出現するのである。しなやかな曲線の女人として。歓喜のさまざまな表情として、肢体を埋める文様の光として,星々として、分けへだてのない人体各部、手、足、乳房、膝がしら、くるぶしとして。これら全てが発現させる大いなる歓喜として。

Top