「要素的なるもの」の起源

■「要素的なるもの」の起源‥ダダと構成主義の企て

■セクション解説

アンドレイ・ナーコフ

ダダイズムと構成主義は長いあいだ,敵対しないまでも,まったく異なった二つの実体をなしていると考えられてきた。フォルムを説明的に(受動的に)扱う方法に従うフォルマリズムの美術史観では,ダダを非常識なもの,根拠のない異議申し立て,の枠に押しこめるのをよしとした。構成主義については,また別の非常識,つまり,直線の常軌を逸脱した反絵画的な使い方,平板で幾何学的なフォルム,一語でいえば何もかも無へと還元していく「還元主義」の貧困へ向かう冷たさ,そういう具合に結論づけられてしまっていた。このように保守的な概念を擁護する人々は,これら二つの運動に,新しい創造活動が古い美術を否定している部分を見分けようとして,新しい美術が肯定的に創造的に寄与していることを見ようとしなかった。混乱を引き起こす近代主義をけなすこうした見方に沿って話題を提供するにあたり,人々は,材質に働きかける仕事,直観的なインスピレーションからもたらされる有益な結実,構成主義の考案にかかる豊かなフォルムのユートピアを認めようとせず,また同じようなダダイズムの材質に関わる仕事,新しい造形技法に傾けた情熱,とりわけ彫刻(レリーフ,アッサンブラージュ)や音声詩,写真,映画といった変化に富んだ領域に導き入れられた“エレメンタリズム”の探求を隠蔽した。

ダダと構成主義は,カンディンスキー,マレーヴィッチ,モンドリアンの最初の抽象につづいて現われた二つの美術連動である。近代美術史上 この段階は,思想の大きさ,形而上学的な熱望,普遍的,さらには宇宙的な目的をもった強固なユートピア志向で特徴づけられる。新しい世界観,新しい人間主義の概念の基礎は,最初の重要な抽象作家たちの手で画然とした方法をもって据えられた。「偉大な精神的なるもの」と直接に接して自己形成した次の世代は,この新しい人間主義の生みの親たちが抱いていた「抽象的な」熱望を現実化しようと考えた。そうして,、この「終りなき世紀(マレーヴイツチ=クルチョーヌイフ,1913年)の司祭者,決定的な近代性の司祭者に離れずに従う者たちは,・・・それまでは・・・精神にしか見えなかったもの,純粋なフォルム,理念,概念を,現実の世界,毎日の生活に組み入れようとした。

日常的な存在との乱暴な接触,その暴力的でひたむきな取組みは,根本的にダダイズムのやり方を示している。ベルリンのハウスマン,バーダー,グロッス,ハートフィールドの政治的な直接行動はそのことを明かしているし,パリでは,こうした攻撃性の反映が,「パレス裁判」に,また,もっと一般的な形では1920年から1922年にかけてのダダの公開の夜会にみることができる。ダダイストたちは,チューリッヒでのデビュー(1916−1917年)以来,挑発によって自らの存在を示してきた。ベルリンの人々には,概念のうえでの破壊を図るこの方法がひとつの武器になったとしても,パリでは,それはあくまで批評精神を「解放する」手段に過ぎなかった。ピカビアは,そのメカニズムをうまく改良して働かせたが,彼はそれを気に入ったあまり,1922年以後は永続的な異議申し立てを単に型どおりのスタイルとしてしまった。挑発行動を装うというこの付帯的な現象は,言語の領域でのダダイストの仕事,材質の扱い,フォルムとの関連で獲得された新たな自由さといったダダイズムの創意の森を隠す木であった。彼らは(つねに何かを模倣する)キュビスムの行なったコラージュをさまぎまな材質によるアッサンブラージュに変え,のちには(1920年にバーダーがつくった最初の記念碑的なアッサンブラージュとシュヴイツタースのメルツバウにみられるように)環境芸術へと変化させた。

フォルムを担う材質自体のもつ現実に対するこの新しい意識は,1917年にトリスタン・ツァラが雑誌「ダダ』のためにチューリッヒで書いた「芸術に関するノート」にはっきりうかがわれる。この意識は,ツァラの友人たちを,音声詩,フォトグラム(ハウスマン,マン・レイ,シャート),ダンス,演劇へと駆り立てた。ダダイストたち(ハウスマン)も,ロシアの構成主義者たち(ロトチエンコ,タトリン,ポポーワ)も,日常の衣服にさえ関心を払うほどに,近代性を生きようとする意志が濃厚だった。

構成主義者たちの行為は,「旧」世界よりも優れている決定的な近代性に対する揺ぎない確信に,一様に基づいていた。この近代性は,「いま,ここ」で,つまり,時を移さず直ちに実現されるべきものとしてあった。その熱望の活力は激しく,シュルレアリストの歌う叙事詩もそれを看過することはできなかった。シュルレアリスムの歌い手たちは,現実の生への呼びかけを「永続革命」という幻想の側面をもって急いで蔽い隠し,夢の昇華をはかった。ダダイズムであることを示す特質と構成主義のそれとを全体として対比させると,また別の一致点が浮かびあがってくる。ダダイストたちは,非合理性を優先させて活用したが,だからといって構成主義者たちが,冷静に計算されたものだけを押しだそうとしたわけではない。美術を論じた50年代,60年代の文章のいたる所に見られる「還元主義」の定説とは逆に,構成主義の仕事には相当な非合理さが含まれている。それは,写真についての実験(フォトモンタージュ,フォトグラム)や材質に直接働きかける(材質の選択がすでに夢の辞典を形づくっている)彫刻の仕事を考えれば事足りるだろう。

フォルムに関わる手法の交換,それと,真に革新的な思想に敵意を抱く社会状況に立ち向かう必要とが,ダダイストと構成主義者たちとの出会いを早めた理由にほかならない。共同の活動についての場は,時を移さず周到に準備された。双方の結び付きは,1920年代初頭に始まり,1922年に強化されて,それ以降いくたの共同活動のうちに実りを結実させた。テオ・ファン・ドゥースブルフとアルプは,カフェ「オーベット」の仕事で協同し,リシツキーとアルプは,共著『諸芸術主義』(1925年)を出版し,またリシツキーとシュヴイツタースは,雑誌『ナスチ』・・・実際には雑誌『メルツ』の特別号・・・を刊行したし,ハウスマンは構成主義者たちの数多くの企画に協力した。20年代始めに発生したこの接近は,ある種の理論上の概念,とくに「基本要素的」と称される芸術概念をめぐって果たされている。当軌「基本要素的」という呼称は,要素(エレマン)の特性に由来していた。

つまり,要素の特性とは,芸術作品の物質的な本質であり,要素はある意味で芸術作品のアイデンティティーを保証するものである。このような物質の次元で測られる自己同一性を尊重することで芸術家は,真の意味での創造に導びかれ材質の紛れようもない性質を強調しつつ,その独自でそのものにしかない特質を活用するようになる。材質のこうした側面の強調は,模倣的な再現という造形芸術の占い哲学を拒絶することから,不可避的にとはいえないまでも直接引きだされた結果としてあらわれる。もし芸術家がもうひとつの現実の反映となる再現を仕立てることを目的としないとすると,作品は,もとの作品以外の何かに置き換えることはできない。つまり,作品固有の物質自体を伴わなければ存在し得ない。

次の段階になると,「要素主義」の方向は,要素となっているフォルムの単位の作動、単位同士の関係の構成,つまり,活力をもった全体の組立てというところに現われてくる。このようにして絵画の構造は,「構成」と名づけられる。いくつもの単位を丁寧に組立て配置する住居の構成とまったく同じように,「要素的」な単位に振り向けられた配慮はさまぎまなタイプの造形の「アルファベット」を有機的に配置していくことに通じる。というのは,この明白な原則が「生産」に向かう芸術家の激しい意志と直接に結びついているからだ。実際の芸術品(単なる理論的な作品とは違う現実の作品)の生産は,20年代始めには主要な関心事となる。もはや虚構を作りだすことが問題なのではなく,斬新な作品・・・オブジェ・・・の生産こそ問われている。

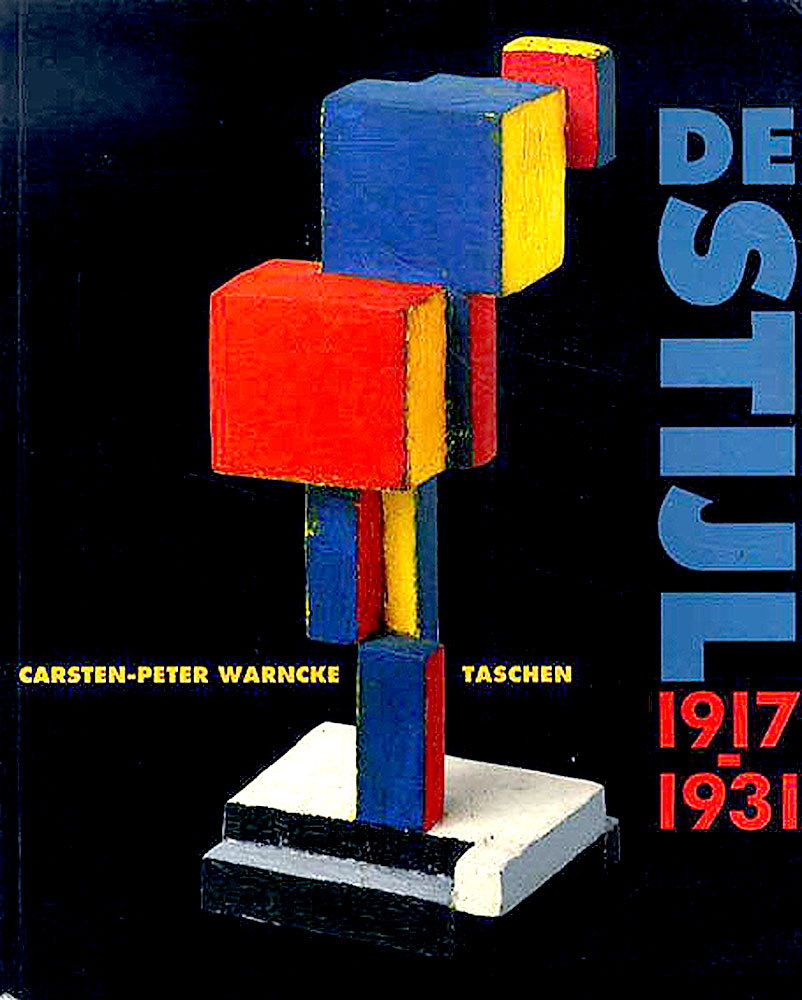

この生産ということを視野に置いてみると,ダダイストと構成主義者との出会いが,絵画,彫刻,建築と聖別された領域に付随する古い技法・・・「模倣」・・・から離れた場で果たされたのは驚くに値しない。旧時代の領域が層状に類別されていたのとは逆に,ダダイストと構成主義者のとりわけ好んだ領域は,タイポグラフィー,写真(フォトグラム),(言語と音楽が交わる位置にある)音声詩,そして,アッサンブラージュ,環境芸術であった。この後者の二つは,彫刻,建築の概念の枠内で休系化されたカテゴリーを容易に乗り越えている。こうしたことをよく説明するには,フアン・ドゥースプルフ,リシツキー,シュヴイツタース,ハウスマンの作品が,格好の例証となる。これらの作家たちは,芸術家としても友人としてもひじょうに密接な関係を結んでいた。彼らは,実際の仕事(ストラスブールの「オーベット」),理論的な仕事(宣言集の作成)に協力して当たった。そうしたなかでは,テオ・ファン・ドゥースブルフが,共作の傾向を強めていてもっとも興味深い。彼は,自らが‘E導した「デ・ステイル」グループ内部の活動に加えて,しばしば仲間に逆らって一人きりでも,「I.K.ボンセット」の筆名に匿れてダダイストの顔をもち,芸術の上で二重性格的な自分を作りあげた。

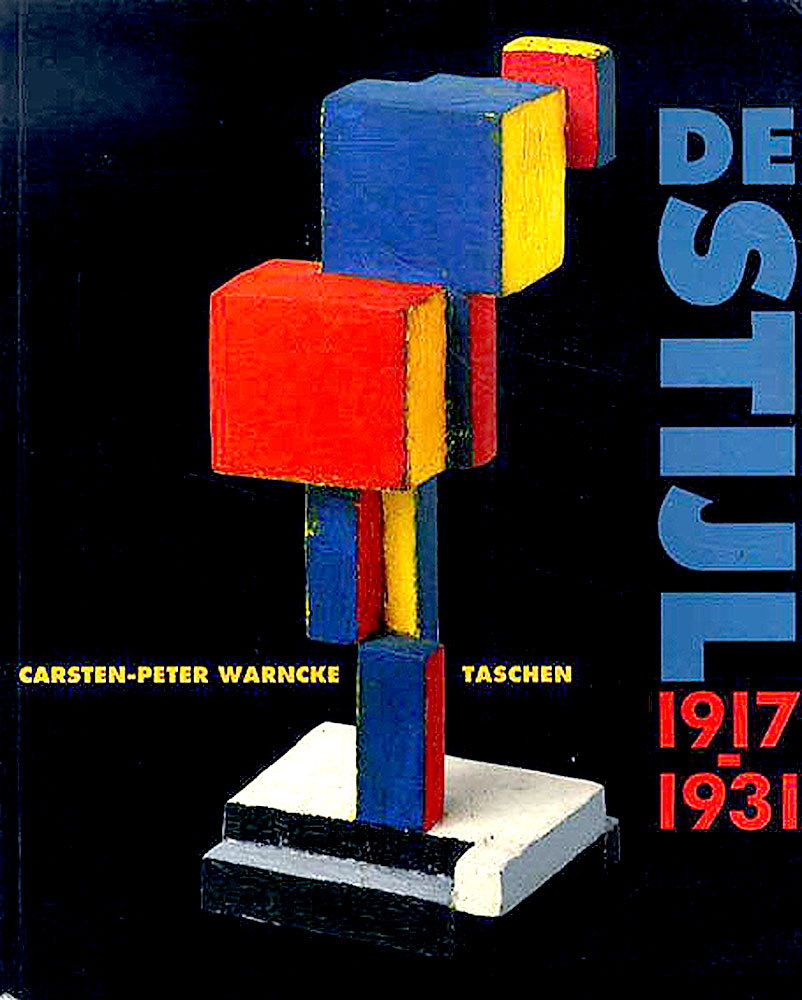

ダダイストと構成主義者との交流から生まれたもっとも生産的な改革は,映画の領域と「光の絵画」・・・写真や人為的な光を使ったスペクタクル(モホイ=ナジの「リヒトシュピール」)・・・という領域に見出せるが,そのことは,旧芸術のジャンル分けを実作で乗り越えようとする意志を示している。当時の実験的なこの分野は,イメージの間接的な(機械的で概念的といってもよいが)操作とイメージの遠方への伝達という点で造形上の近代性に関してわれわれが体験した大きな事件,つまりテレビジョンの先がけとなっている。

マレーヴイツチが1920年から実現可能だと予言していたこの新たな領域は,ダダイストと構成主義者との願望が実際に一致した地点を示すものである。造形上の虚構を遊戯のように使う・・・それは大いに生産的である・・・機会を提供する広告の分野でも20年代始めから彼らが協同作業をしていたのも意外とするには当たらない。さらに二つの分野一演劇とデザインーを合わせて考えてみると,二つの運動の生産的な関係が,われわれの近代性を支える土台のひとつをどの程度まで形成したのかがわかるであろう。

「要素的なもの」を探るこの「ダダと構成主義」展で,ダダイズムと構成主義とが結んだ関係の広さをくまなく示そうというつもりはない。この展覧会の意図は,この展覧会によってダダイズムと構成主義の関係を探る手がかりが得られれば,そしてここで採りあげられたようなアプローチが示すはずの枠組の広い捉え方を感じ取ってもらえれば達成されたといえるだろう。ある考察が当を得ているかどうかは,設定された問題が妥当かどうかにかかっているのではないだろうか。この展覧会では,この二つの美術運動の相違点,しかもそれぞれの運動が自律的であったことを示してもいるいくつかの相違点に踏みとどまることなく,いくつかの側面を選び,何よりも両運動の形態=創造的なぶつかり合いに観衆の眼を引きつけようと意図されている。モンタージュの手法,それを延長したアッサンブラージュの方法,材質自体の昇華,それらが「エレメンタリズム」の概念のうちに結びついているだろう。そして,要素を扱うときから要素をどう組立てるかについての原則を立てることが必要となるだろうから,構成の問題が「エレメンタリズム」の展開の別な側面となっている。20年代始めとその後の構成主義とダダイズムの叙事詩全体を通して造形物が存在として一貫性をもっていること,それを力説するのが,この展覧会のひとつのテーマをなしている。また,(生命体のような)「自由な」フォルムの現われや,非の打ちどころなく純粋な幾何学的構造が結晶していく点は,フォルムについての新しい論理を補足的に明かしている。

本展の第1部は,導入部のようにダダイズムと構成主義の歩みの先駆けを紹介する。キュビスムのフォルムについての実験がまず,規準としてまたモデルとして考えられていたフォルムの単一な在り方を破壊していく最初にある。キュビストたちのフォルムを壊していくときの厳しさと構成に向かったときのフォルムの確実さを抜きにしては,20世紀の造形芸術の進展は考えられない。キュビストの実践のなかでこそ,断片という概念(それが,何ものも説明しない純粋な形態へと展開していく),独自の性質を着目したうえでの自立的な材質という概念が生まれた。

そして,未来派の力学は,イメージに関する固定した概念を乗り越えていくことになる。未来主義者の造形的表現は,権威的な秩序立った構造に向かわず,運動と運動から生まれる断片に分かたれているけれども綜合的な視像を優遇した。純粋なフォルムと材質はそうして,のちにバッラが「造形複合体」と名づけたものに新しい存在の理由を見出している。早くも1914年にタトリンが制作した立体未来主義のレリーフは,多様な材質で成り立つこの自立的な現実を初めて実現している。新しい構成的な関係から作りだされるおのずからな相互作用,つまりフォルムと材質のダイナミックな対立が新たな意味を解き放つ。本展の第1部では,近代の造形における無対象の言語の出現が示される。この新たな足取りの独創性は,マチューシンの用いる有機的な形態に,また,シュレンマーのような画家にみられる新しい構図の詩学に示されている。シュレンマーのその後の展開は,典型的な幾何学形態の厳密さで特徴づけられるのだが。 言語の領域でも,イメージを整合的に結んでいく論理の転覆が始められる。イタリアとロシアの未来派の仕事は,語の解体,それぞれがそれ自体の存在をもつ文字と音の出現を示している。そしてのちに音声詩となる基礎が,イタリアの「自由態のことば」,ロシアの「ザーウミ(超意味言語)」の実践のうちにすでにうかがわれる。

![[フリー絵画]-ミハイル・マチューシンの肖像(1913)](https://kousin242.sakura.ne.jp/wordpress013/wp-content/uploads/2016/03/フリー絵画-ミハイル・マチューシンの肖像(1913).jpg)

第Ⅱ部は,ダダイストの多様な材質の扱いをみるのにあてられている。機械とキュビスム的な断片化についての新しい思考に鼓吹されながらも,ダダイストの仕事は,直観を働かせる余地を広く残している。そのために,全体が夢を思わせるように配置され自由なフォルムが出現する。同じことの萌芽が,ロシアの未来派の仕事では,1914−15年ころからすでに見受けられる。説明的な写実という旧来の意味をもたない直接的な現実の断片・・・オブジェの断片,ないしはフォルムの断片・・・は,すぐれて象徴的な次元に引きあげられている。イメージを解体させることでイメージを疑義に投ずることは,イメージの内的な現実を新たに意識させることとなる。それが,シュヴィッタースとハウスマンが,彼らの気に入りの技法になるコラージュとアッサンブラージュに大きな重要作を認めた理由である。ダダイストの創造行為を司る「偶然」の論理は,1913年以来ロシアの未来派が主張してきたいわゆる「超理性」の実践,つまり直観の昇華に,自らを正当化する根拠を見出している。こうした直観的な方法は,超形態的現実ともいうべき,ある全体性を喚起する力をもった現実世界の断片の現実性を掘りおこす。通常の状況から乱暴にはがされてきたこの断片は,きわめて深くそして激しく物の本質を啓(ひら)く。それは,「文明化された」表現についての古くからの慣習ではとうに生みだせなくなっていた効果である。

ダダイストがアッサンブラージュでフォルムと材質に与えた新たな意義は,同時にごく普通のオブジェにも新しい意味づけをほどこすことになった。マックス・エルンストのコラージュは,「イメージの転覆」の例となるが,それは,引き続いてシュルレアリストたちが長い一連の夢体験のなかで体系化した方法である。だが,ダダイストたちは〉一貫して,自分たちの使うオブジェ(あるいはオブジェの断片)に内在する・・・とりわけ物質的な・・・現実それ自体に執着しつづけた。シュルレアリストとは逆に,ダダイストは文学に従属することに徹底的に抗(あらが・さからう)い,彼らの吐く言葉もつねに,作品の物質的な現実に近接していた。それは,物語的要素をまったく取り払った断片によって,物語全体のイメージよりもはるかに直接に呼び起こされるものである。セザンヌの絵画の教えに従えば,「それぞれの部分が全体と同じように重要なのである」(ガートルード・スタイン)。

第Ⅲ部は,基本要素的な構造,つまり,それぞれ単独で造形の「新世界」の本質を担うべき最小の単位,それをみせるためにもうけられている。ここには音声語も含まれている。初期の段階の無対象芸術が掘り起こした類いのこうした基本要素・・・あるいは基本要素となるフォルム・・・の自律性は,生まれ出た時点での宇宙的理念のもとでは純粋に認識に関わるものであった。この自律性の必然的かつ絶対的存在は,基本要素に哲学的概念の純粋性と観念性を授けた。構成主義者たちは,要素を分割しようとし,ダイナミックな相互作用を探った。そのために,彼らは,基本要素を形態=生産的な全体に組み入れようとしたのである。だから,彼らの作品は,基本要素の関係から導きだされている。

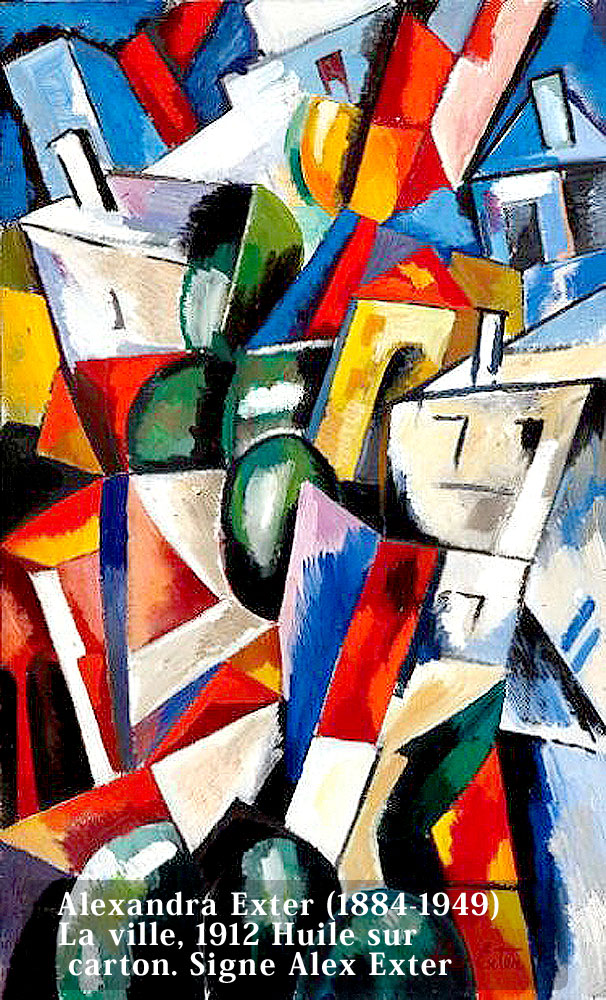

1921年に「5×5=25」展が開かれたとき,アレクサンドラ・エクステルは,出品された絵画に以下のような評言を与えた。「現在発表している仕事は,私の色彩についての実験計画全体の一部をなしている。それは,色彩の相関関係の問題,他との関係で得られる色彩の緊張,リズム化色彩自体の法則に基づく色彩の構成への移行,そうしたことに部分的な解決を与える」。

こうした関係から発生するフォルムと構造の扱いは,そのとき,本当の意味での構成をどう作るかを目的とする。形態の構造として考えられる構成の問題は,その時点で,(ロシア,ドイツの)無対象の造形作家と,(ファン・ドゥースブルフ,ファントンヘルローといった)新造形主義の作家たちの主要な関心事となる。「構成」は、基本要素を機能させるようになり、つねに自律的でしかも同時に現実に存在する造形的な新しいオブジェを実現させるようになる。最初期の抽象絵画がもっていた観念性とは逆に,「現実性」の問題が構成主義者につきまとってはなれない。ポポーワは,そのことをやはり「5×5=25」展のカタログで率直に語っている。「この実験はすべて,純粋に絵画的なもので,もっぱら,具体的な構成に向かう一連の予備的な試みと考えるべきものである」。この「具体的なるもの」への渇望ゆえにこそ,構成主義者のうちのある者・・・彼らの概念をみればもっとも不安定な人・・・は,「生産主義」のイデオロギーの迷路に急速に陥った。「要素主義」の主張は,しばらくの間モンドリアンとファン・ドゥースブルフの仲を裂いた名高い「斜線」をめぐる衝突のもとともなった。

基本要素の研究は,構成主義の詩学のもっとも実り豊かな展開のひとつとなった。この種の基本についての研究は,ダダイストにもまたけっして無縁ではなかった。マルセル・デュシャンの「停止原基」や,アルプ,ピカピアのさまぎまな時期のいくつかの仕事が,そのことを十分に示している。要素主義者の研究は,ダダイスト何人かの進展方向を変え彼らを抽象的平面の仕事に導いた(リヒター)。

言語の領域では,要素主義の試みは,ハウスマンとシュヴイツタースの音声詩がもつ呪術的な緊張にみられるように,ダダの形而上学的な高まりのもっとも強い一章を開くこととなった。そこでは,フォルムについての願望と作品の機能がもつまさしく神秘的な直観とが,この時代には珍しくも遂げられた純粋な綜合のうちに結びついている。キャバレ・ヴオルテールに会した人々の詩の実践を通じて1916年から,言語表現の文字どおり宇宙的な(抽象的な)強さが花開くことが予想された。ロシアの未来派(たとえばフレーブニコフ)は1913年以来,言語を普遍性の水準に引きあげることを企て,それを「普遍言語」と名づけた。

本展の第Ⅳ部の狙いは,構成主義の作品にみられる豊かな構成とダダイストの純粋なフォルムの研究を示すことにある。ここでは,たびたびどちらかの運動にだけ属するものと紹介されてきた似通った方法が,実際には二つの運動でどのように用いられているかもわかるであろう。材質自体の根本的な論理は,タトリンでは神話化され シュヴィッタースではアッサンブラージュでもっときわめて直観的で日常的な方法で実践されている。そこから生みだされた結果は,同類とはいえないまでも少なくとも比較の対象となる。

いつも作品は,最終的にはフォルムと材質の関係にあらわれるそれぞれの性格で決まっていくから,材質の特徴を駆使するのは,純粋なフォルムの支配力に制約を与えることにもなる。この考え方に基づいて,「幾何学的」と容易に分類できる芸術家たちは,有機的なフォルムに関心を抱く(コブロ,モホイ=ナジ)。形態の展開についてのこの新たな考え方をもって芸術家たちは,使えるあらゆるフォルムのあいだを快活に散策して,模倣を旨とするフォルマリズムの型にはまった堅苦しさにいささかも屈することがない。指針は単純である。フォルムは外界を模倣するときに結ばれる関係を放棄されフォルムはもはや互いに依存し合わない。フォルムの論理は,作品の表面的な外見と関わりなく作品の物質的な性格から引きだされる構成の原理に支配されているから,内的なものなのである。

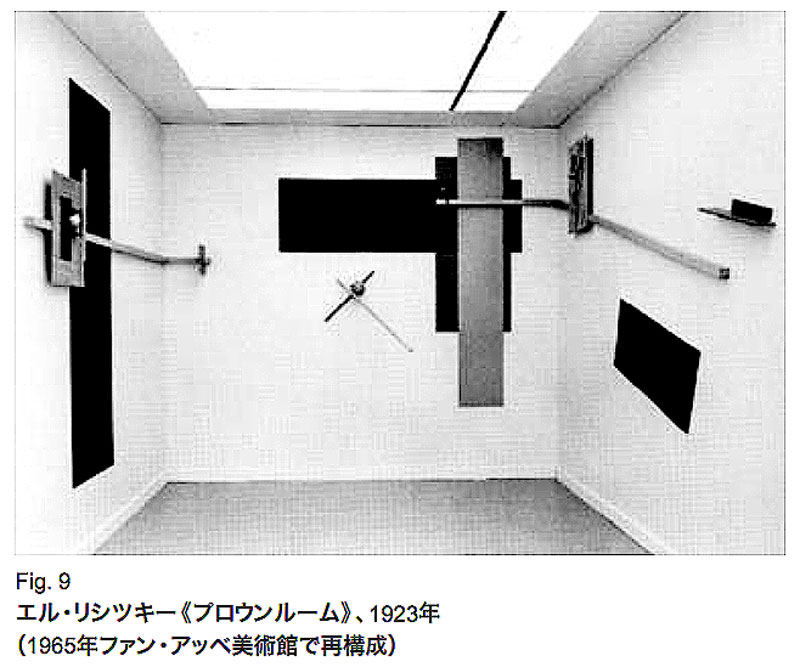

第Ⅴ部では,単に形態の体系だけにとどまらない展開が示され演劇の領域での新しい技法の紹介,シュヴイツタースの「メルツバウ」やリシツキーの「プロウンルーム」といった,想像上の空間を持続性のある環境へ延長させた仕事をもみせている。建築物の大きさで構成されたこうした環境芸術は,アッサンブラージュとレリーフの概念を敷衍(ふえん・意味のわかりにくい所を、やさしく言い替えたり詳しく述べたりして説明すること)させてできあがっている。

こうした「人工的環境」の存在は,今日ではありふれたテーマであるが,20年代半ばには,もっとも大胆でもっとも可能性に満ちた目論見のひとつであった。シュヴィッタースが「メルツバウ」を自分の作品の集大成とみなしていたことをいえば,そのことは十分わかるだろう。ノルウェーに移住したのち,彼は「メルツバウ」の第2作を1937年に始めた。そしてもう一度イギリスに移り住まなくてはならなくなった(1940年)のちにも,そこでやはり「メルツバウ」に手を染めている。

リシツキーは,ハノーファの美術館にあった彼の「アブストラクト・キャビネット(抽象の部屋)」を,シュプレマテイズムの主要な仕事のひとつだと考えていた。彼は,その空間が自分の芸術の生き生きした実際の証明となっていたのを嬉しく思い誇りにしていた。ファシストが権力の座についたのちドイツで最初にその権力を振ったことのひとつが,美術館のその部屋を閉鎖し,つづいて破壊することだったのも意外ではない。この仕事に含まれていた不確定性の原理は,今世紀の建築思想に新しい生命を吹きこんだ。また,マレーヴイツチは,20年ごとに近代の都市を造りなおすことを提唱し,1920年以降,都市環境の永続革命の道を開いた。

(山梨俊夫訳)

Top