■音楽のアレゴリー

■音楽のアレゴリー

▶オデイロン・ルドン《天上の芸術》1894年

横顔の人物像はルドンの作品にしばしば登場するモティーフである。本作品では、有翼の精霊が中空で奏でる音楽に、じっと聴き入っているかのような人物が描かれている。ルドンにとって、音楽は極めて身近な存在であった。ルドンには音楽の才能にあふれた5歳年上の兄がおり、ゆりかごの中でベートーヴェンやバッハを聴いたと回想している。家には音楽があふれており、当時まだ有名ではなかったベルリオーズ、シューマン、ショパンなども耳にしていた。ルドン自身もピアノとヴァイオリンを弾き、交流のあった作曲家のエルネスト・ショーソン(1855-1899)は、その音楽的才能を賞賛している。ルドンは自身の芸術と音楽とのアナロジーを以下のように説明している。「暗示の芸術は、ものが夢に向かって光を放ち、思想がまたそこに向かうようなものです。(中略)我々の生の最高の飛翔に向かって成長し、進化する芸術、生を拡大し、その最高の支点となること、必然的な感情の昂揚によって精神を支持するのが、暗示の芸術です。このような芸術は、音楽という感情高揚を伴った芸術において、より自由に、輝くばかりに完全に見られます。私の絵もまた、種々の要素を組み合わせ、かたちを移し変えたりして、偶然の結果ではなく、論理によって暗示の芸術となっています」(池辺一郎訳『ルドン私自身に』1983年、みすず書房、P.28)

▶コンスタンティン・ブランクーシ《ミューズ》

ミューズとは、ギリシャ神話の詩、音楽、学問などを司る女神のことで、芸術家に霊感を与える存在である。ブランクーシは同一モティーフの作品を繰り返し採り上状細部を消去し形態を単純化することで事物の本質に迫ったが、ミューズもそうしたモティーフの一つである。ミューズの作例の代表的なものとしては、ルネ・イラナ・フラションという男爵夫人をモデルとし、卵型にわずかな凹凸によって目鼻立ちが示されるまでに抽象化させた「眠れるミューズ」のシリーズがあり、ミューズが眠っているのは、根本的なコミュニケーションは目に見える世界では得られないということを示唆する。《ミューズ》は、この「眠れるミューズ」を直立せたもので、顔と首の一部から成り、頬づえをついた女性の胸像であるブランクーシはこの《ミューズ》を大理石、ブロンズ、石膏などで複数制作しており、1913年には石膏のものをニューヨークで開催されたアーモリー・ショウに出品している。

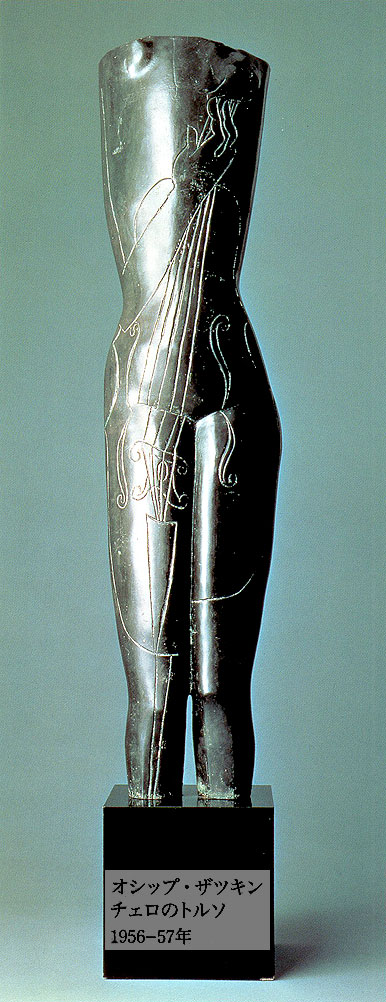

▶オシップ・ザッキン《チェロのトルソ》

特に好んで採り上げたギリシャ神話の竪琴の名手オルフェウスをはめ、ザッキンにはギターやチェロなど楽器を持つ人物像の作品群が存在するが、本作品はその中でもひときわ簡潔で、単純化された造型の二性像である。凹凸の少ない、ほっそりとした女性の身体の表面に、右腕とチェロが流麗に線刻されている。チェロの先端の渦巻きの部分は女の左の乳房の部分に同化するように重ねられ、エンドピン(エンドピン(英語:spike)は、チェロやコントラバス等の大型の楽器の底部にある、床に立てて楽器を支える棒状の部品である)は右足にかかっている。チェロが対角線をなして女性の身体と一体化してしいるように見え、弦楽器の形がしばしば女性の身体になぞらえられてきたことを想起させる。表面に施された装飾的な線刻は、彫刻的であるよりも絵画な要素であるが、静謐な造型に生気と動きを与えると同時に、洗練された遊び心も感じさせる。ザッキンは堅い黒檀を好み、主にトルソの素材として用いたが、《チェロのトルソ》も最初は黒檀によって制作され大本作品はブロンズで鋳造されているが、元々の黒檀の質感や木材の持つ柔和な雰囲気を残している。

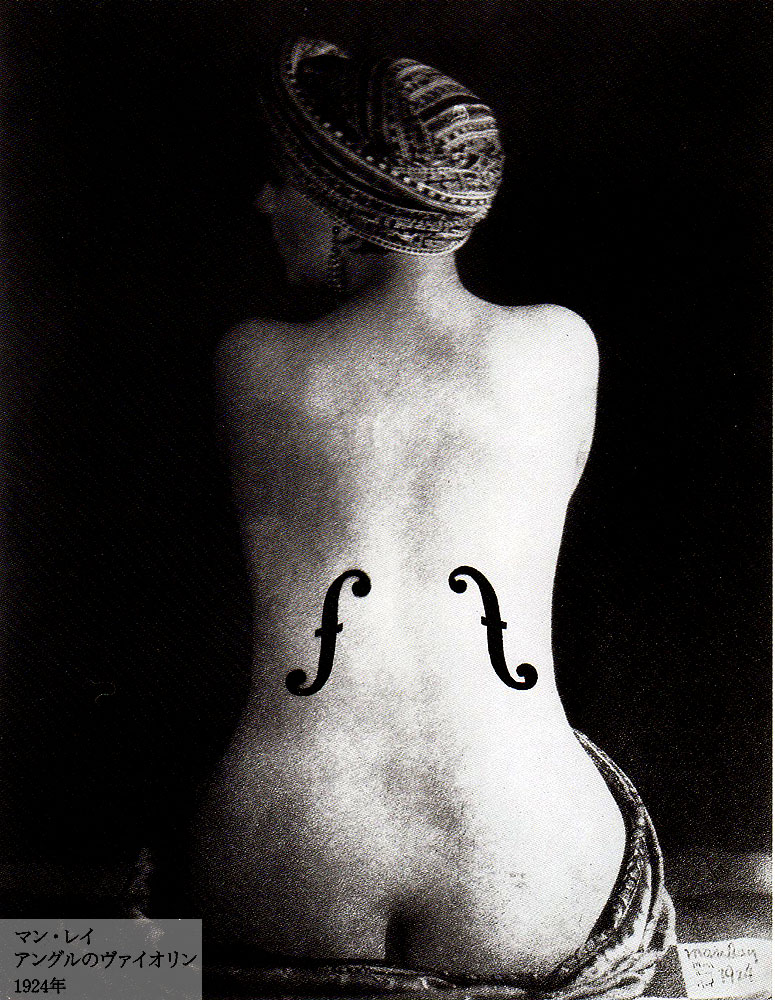

▶マン・レイ《アングルのヴァイオリン》

マン・レイは、アメリカからパリに移り住んで間もない1921年に、モンパルナスで多くの芸術家のモデルを務めていたキキと知り合い、恋に落た。キキはマン・レイの芸術のミューズとなり、この時期、彼のいくつの作品のモデルを務めている。『リテラチュール』第13号(1924年6月)発表された《アングルのヴァイオリン》は、マン・レイがキキを撮ったもの中で、最も有名な一点である。19世紀前半のフランス新古典派の巨匠ジャン=オーギュストドミニック・アングル(1780-1867)の<ヴァルンソンの浴女》(1808)や《トルコ風呂》(1862)とt)つた、ターバンを巻いた浴女を背面からとらえた裸体画を、キキの裸体写真によって再現しものである。キキの背中にはヴァイオリンのf字孔が加えられており、丸みを帯びたその裸体は、即座にヴァイオリンのイメージに重ね合わさる。女性の身体を弦楽器に見立てるのは珍しいことではないが、本作は、単にアングル風の裸婦をヴァイオリンになぞらえたものではない。もそもタイトルになっている「アングルのヴァイオリン」とは、芸術家の余技や得意とする趣味を意味することわざで、画家のアングルが玄人はだしのヴァイオリン奏者で、若い頃はトウールーズ市のオーケストラでヴァイオリンを弾いていたほどの腕前であったことによっている。マン・レイは画家としてキャリアをスタートさせ、写真は余技と考えていた。《アングルのヴァイオリン≫には、マン・レイのキキへの讃美、大画家アングルや絵画というメディアに対する敬意に加え、余技である写真で成功した自らの境遇に対する皮肉めいた思いも感じられる。

■音楽のある情景

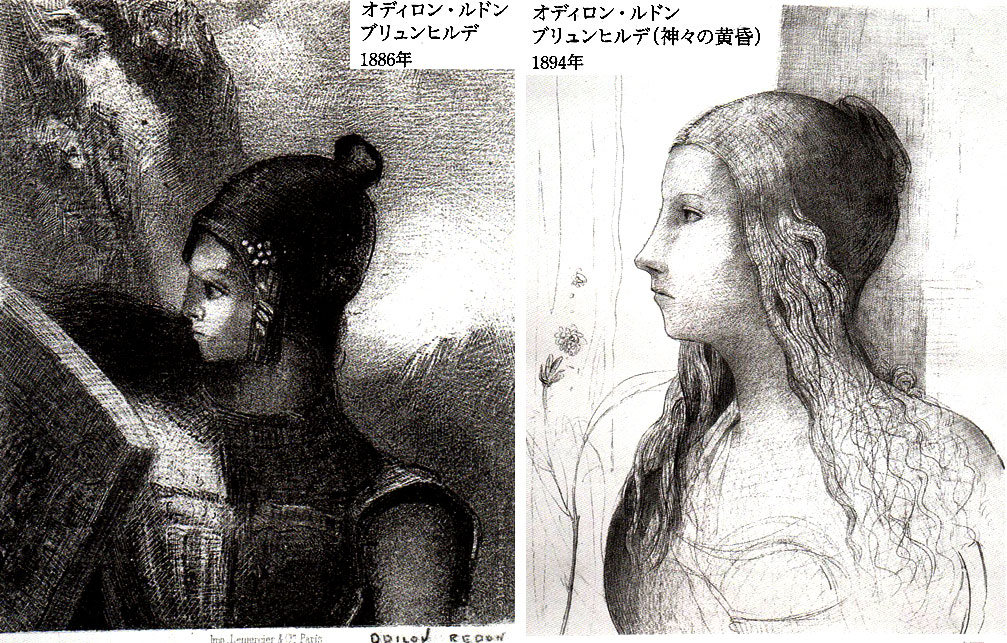

▶オディロン・ルドン《プリュンヒルデ》

リヒヤルト・ワーグナー(1835~1883)の音楽は19世紀後半、ヨーロッパを席巻し、フランスも例外ではなかったが、ルドンは80年代、90年代に、ワーグナーに関わる主題を何度か採り上げている。プリュンヒルデとは、ワーグナーが北欧神話や叙事詩に題材をとって創作した楽劇で、世界を支配する魔力を持つ指輪を巡る物語《ニーベルングの指輪》の登場人物である。プリュンヒルデは主神ヴオーダンの娘で、戦死した兵士をヴァルハラまで導くワルキューレ(武装した乙女)の一人だが、父の命に背いて罰せられ、神性を奪われて炎の中で眠りにつく。やがて英雄ジークフリートがプリュンヒルデを救い出し、二人は結ばれる。しかし、ジークフリートは謀略により殺害され、ブリュンヒルデがその火葬の炎の中に飛び込むと、その炎によって神々の世界は炎上する。盾を持ち、甲胃を身につけた勇ましい乙女の姿を描いた《ブリュンヒルデ》は、フランスで刊行ざれた雑誌『ワーグナー評論』第7号(1886年8月8日)のために制作されたものである。後に描かれた《ブリュンヒルデ(神々の黄昏)≫(上図右)においては、猛々しさや生硬さは影を潜め、優美でたおやかな横顔の凛としたまなざしが印象的である。

▶オディロン・ルドン《パルジフアル》

パルジフアルは中世の聖杯伝説に登場する騎士で、1877年から1882年にかけて作曲されたワーグナー最後の楽劇《パルジファル》の主人公でもある。キリストの最後の晩餐に使われた聖杯と十字架上のキリストの脇腹を突いた槍(聖槍)を守るアンファルタス王は、魔術師クリングゾールの罠にかかって重傷を負い、聖槍を奪われる。「無垢な愚者」のみが王を救うという神託が下り、知恵もなく罪もない若者パルジフアルが、魔女の誘惑を退けて聖槍を取り戻し、アンファルタス王を救済する聖なる槍を手にする。パルジファルの汚れのないまなざしは、まっすぐと正面を見据え、何物かを射貫くかのようでもある。その静謐(せいひつ・静かで安らかなこと。世の中が穏やかに治まること)で神秘的な雰囲気は、舞台神聖祝典劇と呼ばれ、宗教的性格の強い楽劇《パルジファル≫の主人公にふさわしいものである。

▶マックス・クリンガー《ブラームス幻想作品12》より1894年

幼少期よりピアノを学び、生涯ピアノを弾くことを好んでアトリエに常にピアノを置いていたクリンガーの作品には、音楽への憧憬を表すものが多くみられる。例えば、版画作品には音楽の作品番号を意味する「Opus」という言葉が付され、または「間奏曲」といったタイトルが与えられるなど、音楽用語の援用もその一例である。クリンガーはリヒヤルトシュトラウス、マックス・レーガーといった音楽家たちと交流したが、24歳年長のヨハネス・ブラームス(1833-1897)の知遇を得たのは、1880年にミュンへンに滞在した折で、同年出版された版画集『アモールとプシュケ』はブラームスに献呈された。《ブラームス幻想作品12≫はブラームス60歳の記念にブラームスに捧げられた版画連作で、ブラームスは1年後に《バスのための4つの厳粛な歌作品121》を作曲してクリンガ一に捧げている。

《ブラームス幻想作品12≫は、大きく3つの部分に分かれ、ブラームスの5曲のピアノ付き歌曲《昔の愛作品72の1》(詩:カール・カンデイドゥス)、《あこがれ作品49の3》(ボヘミア民謡)、《日曜の朝に作品49の1≫(詩:パウル・ハイゼ)、《野の寂しさ作品86の2≫(蒜:ヘルマン・アルメルス)、《家もなく、故郷もなく作品94の5≫(詩:フリードリヒ・ハイム)の楽譜に挿絵を付したパート、中間部がギリシャ神話のプロメテウスの物語を描写したパート、そして、天上の神々の世界と地上の人間の苦悩に満ちた世界を対比した合唱曲《運命の歌作品54》(詩:フリードリヒ・ヘルダーリン)にイメージをつけたパートから成る。

プロメテウスの物語は、ブラームスの楽曲とは直接関係は無いが、続く合唱曲《運命の歌≫の序章としての機能を担っている。プロメテウスの物語は以下の通りである。巨人族ティタン神族のプロメテウスは天から火を盗んで人々に与えたが、その行為によって大神ゼウスの怒りを買ってしまう。プロメテウスは捕らえられ、コーカサス山の岩に繋がれて、生きながらにしてその肝臓を大鷲についばまれることになる。プロメテウスは不死のため、その責め苦は永遠に続くかと思われたが、やがて英雄ヘラクレスによって解放される。《ブラームス幻想作品12≫の中間部では、巨人族と神々との戦いから、プロメテウスが誘拐され、残された人間たちが牛をゼウスに捧げる場面までが描かれ、そこでプロメテウスの物語は一端中断する。

続く《運命の歌》のパートは、神に敗れた巨人族と、神に翻弄されるプロメテウスの苦難の物語を引き継ぐ形で展開する。《運命の歌》の冒頭の頁には歴史や英雄讃を語る吟遊詩人ホメロスが登場する。

▶エミール=アントワーヌ・ブールデル《両手のベートーヴェン》1908年

ブールデルは当初、ルートヴィヒ・フアン・ベートーヴェン(1770-1827)の風貌が自らのそれに似ているように思い、心打たれたというが、後に、失恋や聴力を失うなど苦難に満ちた音楽家の生涯を知り、その音楽にも傾倒していく。ブールデルは1888年から亡くなる1929年まで夥(おびただ)しい数のベートーヴェン像を制作している。ブールデルはこの偉大な音楽家の情熱や悲劇的な運命に深い共感を寄せ、あたかもベートーヴェンと一体化するように、その苦悩を自らのそれに重ね合わせて表現したのである。《両手のベートーヴェン》は、助手として大理石像の下彫りを務めていたオーギュストロダン(1840-1917)のもとを離れた年に制作された。大きな四角い石柱から顔と両手の塊を刻み出したようなベートーヴェン像で、ごつごつとした無骨な造形が作曲家の峻厳で闘争的な生き様と音楽性を象徴しているようである。瞑想的な面持ちのベートーヴェンが背後の量塊に埋没し、一体化している様からは、その内なる苦悩の深さが感じられる。

▶ラウル・デュフィ《オーケストラ》1942年

音楽一家に生まれ、幼少より音楽に親しんでいたデュフィは、特に1930年代から40年代にかけては、音楽を絵画の題材に頻繁に採り上げ、コンサート、楽器、楽譜、作曲家、演奏家など、音楽にまつわる多岐にわたるモティーフを描いている。プロのフルート奏者だった弟ガストンをはじめ、家族にアマチュアや職業音楽家のいたデュフィには、客席からだけではなく舞台袖からオーケストラのリハーサルなどを眺める機会もあり、スケッチをする際には、しばしば楽員たちの後ろや横からノートをとつた。本作品は、弦楽五重奏のコンサートの模様を、客席の聴衆としての目線ではなく、チェロ奏者を正面に見据え、ヴァイオリン奏者の背中から眺める構図がとられており、室内楽のアットホームな性格がより強調されている。ヴァイオリン奏者の背中から息づかいも感じられるようで、生き生きとした演奏の喜びが伝わってくる。

▶ポール・デルヴオー《水のニンフ(セイレン)≫1937年

セイレンはギリシャ神話に登場する怪物で、警報などのサイレンの語源である。上半身は女、下半身は鳥で、その歌声によって舟人を誘惑して船を沈めたといい、オデュッセウスやオルフェウスの物語にも登場する。セイレンは、男性を誘惑する危険な存在であり、肉欲、それも満たされない欲望を象徴する。後には半女半魚の人魚に変化し、世紀末芸術ではファム・ファタル(宿命の女)として好んで採り上げられた。デルヴォーはセイレンをしばしば描いたが、本作品はその最も早い作例とされる。この時期、デルヴォーは、古典的な建築空間の中を大きく目を見開いた裸婦がさまよう、あたかも白昼夢のような世界を描く独自の様式を確立しつつあった。本作品においても、遠景に神殿や工場を思わせる石造りの建物が並び、波がさざめく水辺で裸婦たちがたわむれる、非現実的な情景が描かれている。下半身に布を巻いた、人魚を思わせる裸婦たちは思わせぶりな姿勢をとるが、互いに視線や言葉を交わすこともなく、謎めいていると同時に冷ややかさを湛える。なお、画面左奥の男性は作者本人ともいわれている。

■音楽をめざす絵画

▶ヴァシリー・カンディンスキー版画集『響き』より1913年

『響き』は1913年、ミュンへンのR.ビーバー社から出版された詩画集である。38篇の散文詩と54点の木版画、2点のリトグラフからなり、版画は、それだけで独立したものと、カンディンスキー自作の詩文を飾る形で配されたものがあるが、多くの場合、詩文と版画の内容は無関係である。何かを指し示すという機能を失い、純粋に音の響きに還元された詩と、外界を再現するという従来の目的から離れて純粋に形と色の響きへと向かう絵画、それらのものが各々独立しつつも一体となり、後にカンディンスキーが総合的作品と回顧したように、詩画集全体で一つの響きを形成する作品となっている。カンディンスキーは、『響き』の制作と並行して執筆していた著作『芸術における精神的なもの』(1912)の中で、色彩と音楽の相関関係を分析し、「印象」「即興」「コンポジション」といった一連の作品により、絵画の抽象化を段階的に押し進めていた。『響き』の中にも、《コンポジション≫(上図)《叙情的≫(上図)《即興20》など、同時期の絵画と同じ主題を版画で試みたものが含まれており、画家が辿った具象から抽象への発展過程をうかがい知ることができる。

▶アンリ・マティス《ダンス》1935-36年

1930年、マティスは、アメリカの有名コレクターであるバーンズ博士に、ペンシルヴァニア州のバーンズ財団の中央ホールのガラス扉上部の3つのリュネット(半円型壁面)を飾るための大壁画を依頼された。しかし、途中でバーンズ財団の壁画のサイズに誤りがあることが分かり、マティスは制作を一端中断して、別のヴァージョンを改めて制作することにした。当初の作品は《ダンスⅠ》として後に完成され、現在はパリ市立近代美術館に所蔵されている。当エッチングはこの《ダンスⅠ》のマケット(グワッシュ彩色による切り絵)に基づいて))る。マティスはバーンズ財団の装飾壁画の依頼を受けるにあたり、かつてロシアの富豪セルゲイ・シJJOチューキンに邸宅の階段室を装飾するよう依頼されて制作した《ダンスⅡ》《音楽》(1910)に立ち戻り、踊る人体というモティーフを選択した。バーンズの壁画は、シチューキン邸の《ダンスⅡ》に比べるとより抽象性と装飾性を増し、洗練された色彩や、優美な曲線が大胆に躍動する人体造形、幾何学的に交差する背景模様などが相まって、見事な上昇感と軽快なリズム感を生み出している。

▶アンリ・マティス版画集『ジャズ』1947年

1947年に出版された版画集『ジャズ』は、晩年のマティスにとって大きな意味を持つ表現形式となった切り紙絵に、本格的に取り組む契機となった作品である。マティスは切り紙絵について「はさみは鉛筆や木炭以上に線描の感覚をものにすることができます」(二見史郎訳『マティス画家のノート』みすず書房、1978年)と述べているが、はさみによって色彩に直接形を与える切り紙絵は、デッサンと色彩とが完全に一致する手法であった。油絵においてデッサンと彩色行為の間に乖離を感じていたマティスにとっては、両者を融合させる格好の手段となったのである。『ジャズ』は元々は「サーカス」というタイトルが候補になっており、最初から音楽を念頭に置いていたわけではなかった。事実、マティスが「サーカス、民話あるいは旅行などの思い出の結晶」(前掲書)と語る通り、《道化師》《サーカス》《馬、女曲馬師、道化師≫《コドマ兄弟》《サーベルをのみこむ人≫など、サーカスを題材とした作品が多く含まれている。とはいえ、最終的なタイトルは『ジャズ』に落ち着き、本版画集を出版した編集者で美術評論家のテリアードは、切り紙絵の制作方法における即興性をジャズになぞらえ、マティスもまた、そのリズミカルな色彩による切り紙絵について「いきいきとした激しい響きのイメージ」(前掲書)と表現した。原画はグワッシュを塗った色紙をマティスが切り抜いてコラージュにしたもので、1943年に制作が始まり、翌年にはほぼ終わっていたようだが、実際に版画集として出版されたのは戦後である。

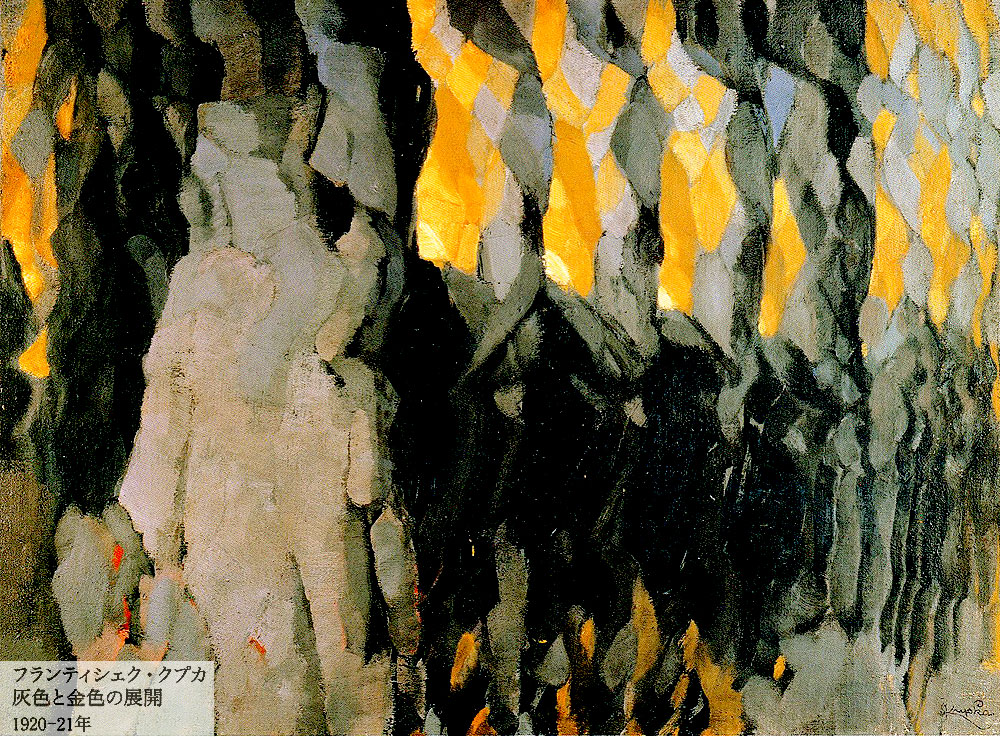

▶フランティシュク・クプカ《灰色と金色の展開》1920-21年

クプカは1910年から1911年の作品において、遠近法と明暗法による伝統的な表現を、現実世界の外観を写すものに過ぎないものとして放棄し、画面から具体的な対象と三次元的な空間を消滅させていく。代わりに、画面を等間隔に区切る垂直の帯と自律的な色彩のリズムの変化によって、対象の運動感や画家の意識の流れを内包する空間を生み出し、自身の最初の抽象絵画《ノクターン≫(1910)に結実させた。彼はこの時期、音楽、特にバッハに大いに影響され、絵画は音楽のように抽象であるべきだと確信している。1919年に制作された《灰色と金色の展開》は、《ノクターン》に代表的な垂直面の構成からなる作品群の流れをくむものであるが、この時期のクプカの心を捉えていた宇宙的、生命的なヴィジョンを反映して、その形態は不定形でより流動的なものに変わっている。様々な濃淡の灰色の形態が少しずつその形と間隔を変えて横方向に漣のように反復し、ところどころ、灰色と金色の色彩と形態が絡まり合いながらリズミカルな展開を見せている。

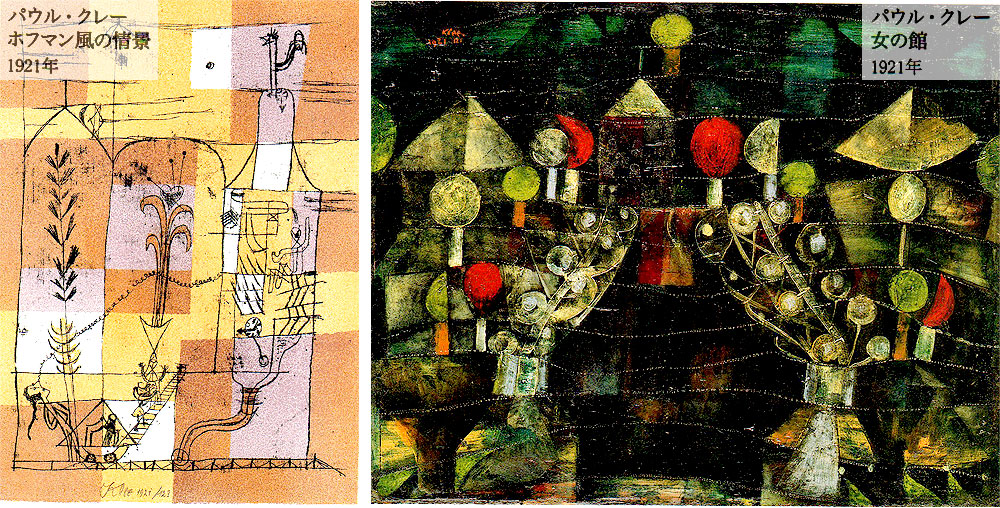

▶パウル・クレー《ホフマン風の情景≫1921年

クレーは1921年から1931年までヴァイマール(後にデッサウに移転)の美術教育機関バウハウスで教鞭をとった。《ホフマン風の情景》は、バウハウスの教授陣とドイツの作家を集めた『新ヨーロッパ版画集』第1巻に所収されている。クレーは熱心なオペラファンだったが、この作品はジャック・オッフェンバック(1819¶1880)のオペラ《ホフマン物語》(1877-1880)から着想を得て))る。空想的で滑稽味のある再現的な線描の層と、平面的な突巨形の色彩の構成的な層が、部分的には重なりを見せながらも、それぞれほぼ独立した層として機能しており、とりわけ色彩の層は説明や再現といった役割から解放され、絶対性を獲得している。色彩は、線描に従属することなく、自由を獲得すると同時に、童話風の話語に満ちた線描の詩的性格を引き立てている。これは、素描をより純粋な矩形の色彩コンポジションに融合させようというクレーの試みであり、純粋な色彩コンポジションは絶対音楽のように、そして物語を描写する線描はオペラの台本のように機能し、両者が統合してオペラ的な構造を形成している。

▶パウル・クレー《女の館》1921年

クレーはしばしば、オペラにまつわるモティーフを採り上げたり、「劇場」や「舞台」など非日常空間を象徴的に描いている。《女の館》は、女性二人によって椴帳が左右に引かれ、奥から舞台装置のような建物が現れる、幻想的な空間が描かれている。画面に水平に、揺らめくように引かれた破線は五線譜をイメージさせ、その上にリズミカルに配された樹木のような記号化された形はあたかも音符のように見える。クレーは、この時期、水平線に樹木やバラの花を配した、楽譜をイメージさせる作品を何点か描いているが、本作品もそのヴァリエーションといえるだろう。単純化された丸や三角の形態の反復や、赤や青、緑などの深い色彩の階調の変化が画面にリズムと響きを生み出すと同時に、画面の表層を皮膜のように覆う点線がたゆたうような時間性を感じさせる。舞台の幕が開き、流れてくる音楽は、クレーがこよなく愛したモーツアルトのオペラだろうか。

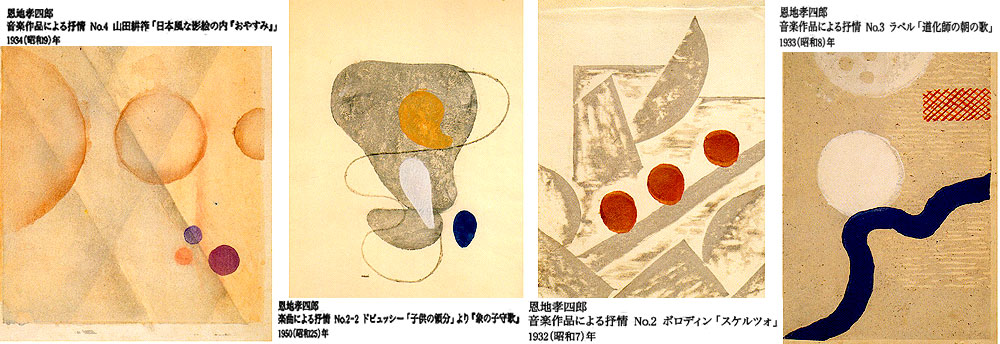

▶恩地孝四郎《音楽作品による抒情No.2ボロディン「スケルツォ」》1932(昭7)

恩地孝四郎は、1910年代、日本で最も早い時期に抽象的な版画作品を発表している。恩地は早くよりカンディンスキーの絵画と音楽の関係を論じた芸術論や、その抽象絵画に影響を受けていた。1930年代に発表された「音楽作品による抒情」シリーズは、諸井三郎(1903-1977)、アレクサンドル・ボロデイン(1833-1887)、モーリス・ラヴェル(1875-1937)、山田耕作(1886-1965)、クロード・ドビュッシー(1S62-1918)、イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)など、恩地とほぼ同時代の音楽作品を採り上げ、その感動や感銘を抽象表現によって表したものである。恩地は制作の動機について「少年時代の環境がよかったら、或は音楽家になったかも知れない。その残念を画にもって来て、こうした『楽曲による抒情』などを作らせて居るものらしい」(「ドビュッシイ『子供の領分』それが画になるまで」『美術手帖』1950年12月号)と回想している。恩地がこのシリーズで歌詞の付いていない楽曲を採り上げたのは、言葉によるイメージや特定の物語の再現的描写を避け、音楽から得た印象や感興を表現する意図ゆえであろう。いずれの作品も、円や矩形の色面、波線や直線など、幾何学的な形態の組み合わせにより構成され、また、油絵とは異なる、木版独特のかすれるような色彩の繊細な効果も追求されている。

恩地はドビュッシーの音楽を好み「視感と音感が一つのものとして働くにちがいない。見て感じたものが音で現れる。誠に美しい音楽をかいている」(「ドビュッシイ『子供の領分』それが画になるまで」『美術手帖』1950年12月号)と、その視覚と聴覚同士の結びつきを評価し、翻って画家についても「耳からの感動を形と色で表した所で何の不思議はない」(前掲書)と主張している。恩地は上の抒情シリーズに連なるものとして、戦後にドビュッシーの《子供の領分》(1908)を採り上げた。《子供の領分》は6つの小品《グラドゥス・アド・パルナッスム博士》《象の子守歌》《人形のセレナード》曙は踊っている》《小さな羊飼い》《ゴリウオーグのヶークウオーク≫から成り、息地は同曲集の鷹揚な美しさや、子供向けらしいシンプルさに心惹かれたようだ。恩地は《雪は踊っている》については自身で弾くのに難儀したようで、それもあってか《雪は踊っている≫以外の5曲を作品化している。《象の子守歌≫は5音階と2度の和音が異国情緒を醸し出すこユアンス豊かな一曲で、恩地の版画は、曲線により、まどろむような柔和な印象を紡ぎ出している。

▶神原泰《スクリアビンの「エクスタシーの詩」に題す≫1922(大正11)年

ロシアの作曲家アレクサンドル・スクリャービン(1872-1915)の交響曲第4番作品54<法悦の詩>を題材とした作品で、日本における抽象絵画の早い段階に属する作品である。<法悦の詩》は、スクリャービンが伝統的な機能和声からの離脱を宣した作品で、神秘和音と呼ばれる独特の和声による極めて感覚的かつ濃厚な色彩感に満ちた音響世界を展開する。音楽を「生命」や「流動」の隠喩ととらえた神原は、スクリャービンの<法悦の詩》のレコードを聴いた時の感動を語りながら、その音楽の生命に入っていこうとしたのだという。本作品では、生命の躍動そのもののような、赤や黄色などの原色による形象が乱舞する中、激しい衝動や官能のうねり、神秘的な高揚感などが、渾然と響き合っている。1910年代から20年代の神原は、イタリアの未来派とつながりを強く持っていたが、この作品からは、むしろドイツ表現主義やカンディンスキーの 初期抽象絵画のような、強い内的表出性が感じられる。

■音と交差する美術

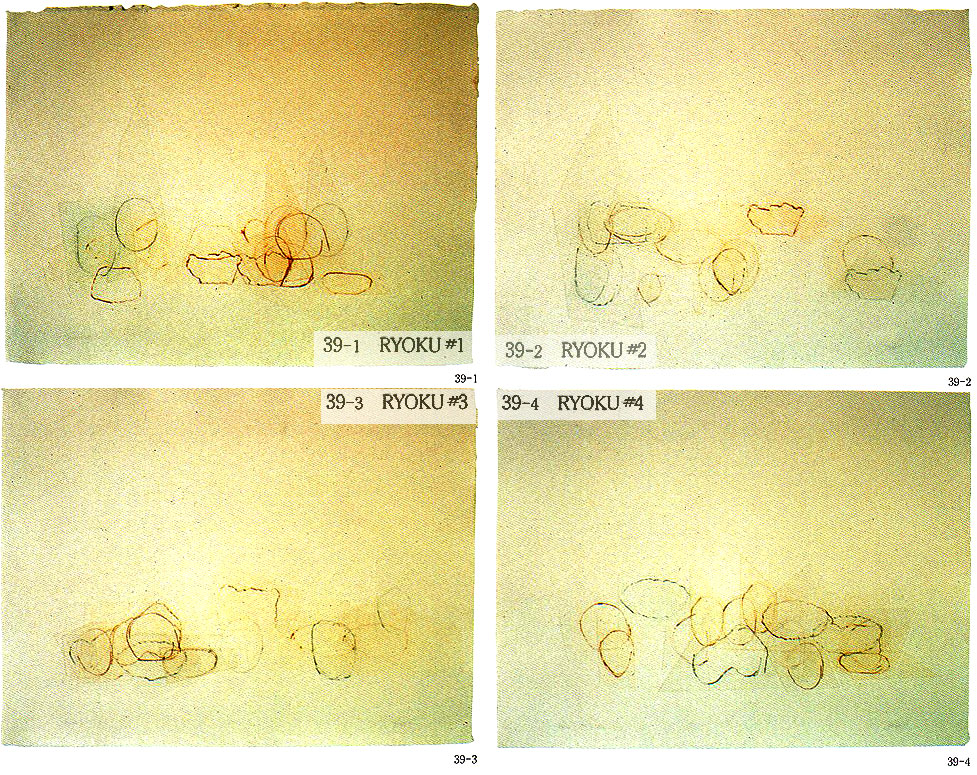

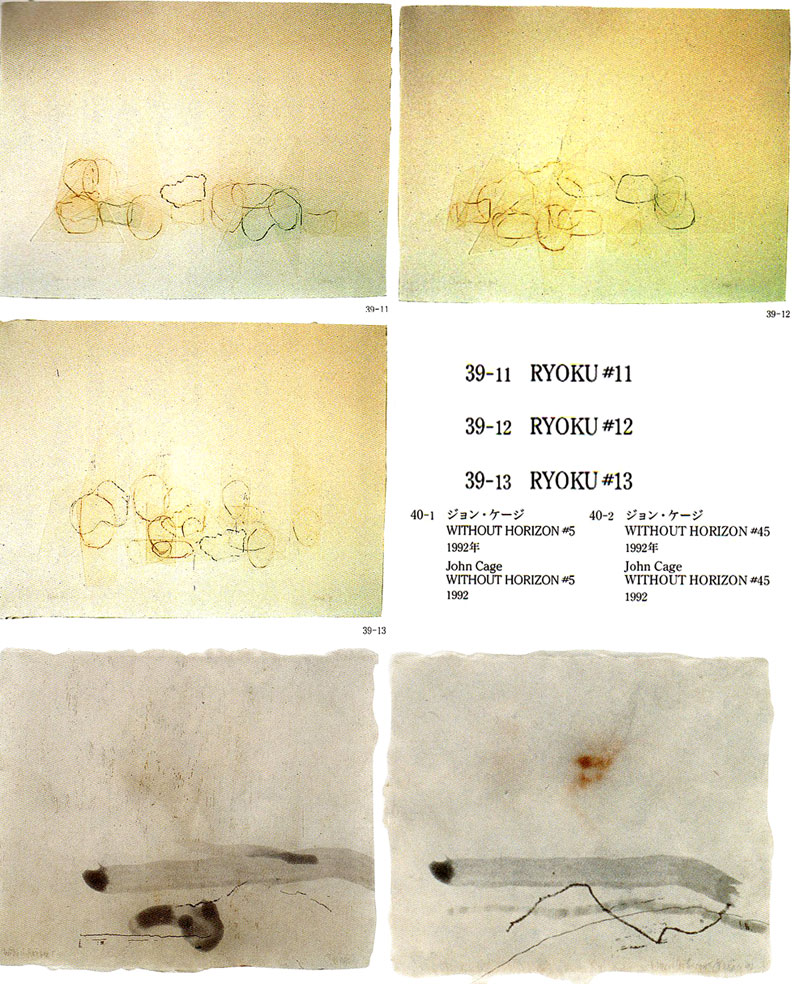

▶ジョン・ケージ 《RYOKU≫ 1985年

ケージの版画作品は、マルセル・デュシャン(1887-1968)の死に際して制作させたリトグラフ《マルセルについては何も言うまい》(1969)に端を発し、アメリカの版元クラウン・ポイントプレスの誘いに応じた1978年以降ははぼ毎年のように版画を制作している。ケージの版画の特徴は、彼が作曲する時に用いたチャンス・オペレーションの方法を転用している点である。チャンス・オペレーションは中国の『易経』(イーチング)を採り入れたもので、モティーフや色彩の選定、モティーフの配置や動かし方、銅版の腐食の時間の長さなども、この『易経』によって決定され た。

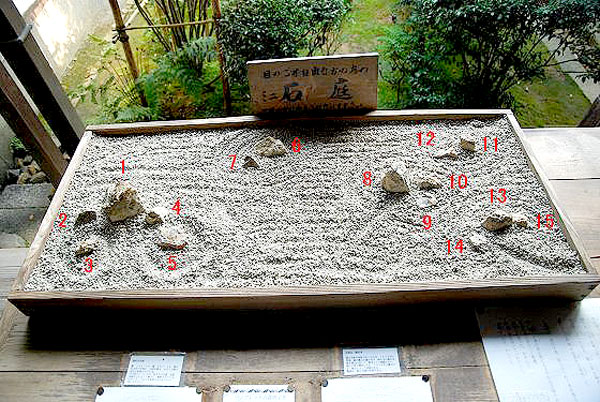

《RYOKU≫というタイトルは、「龍安寺」と「俳句」に因む。1983年に《龍安寺≫の作曲を始めたケージは、同年、《where R=Ryoanji》という版画シリーズを開始、京都龍安寺の石庭の石の数と同じ15個の石を用いて制作している。《RYOKU≫においても、彼の石のコレクションの中から、龍安寺の石庭の石の数と同じ15個の石がチャンス・オペレーションによって選び出され、配置された。俳句の文字数17は、色彩に用いられ、自然にある土色の中から17色が選ばれた。対象がはかなく浮遊し、永遠を思わせる静謹な時空間が広がる繊細な版画作品は、禅寺で風音に耳をすますような、静寂を聴くというケージならではの音体験を促すようである。

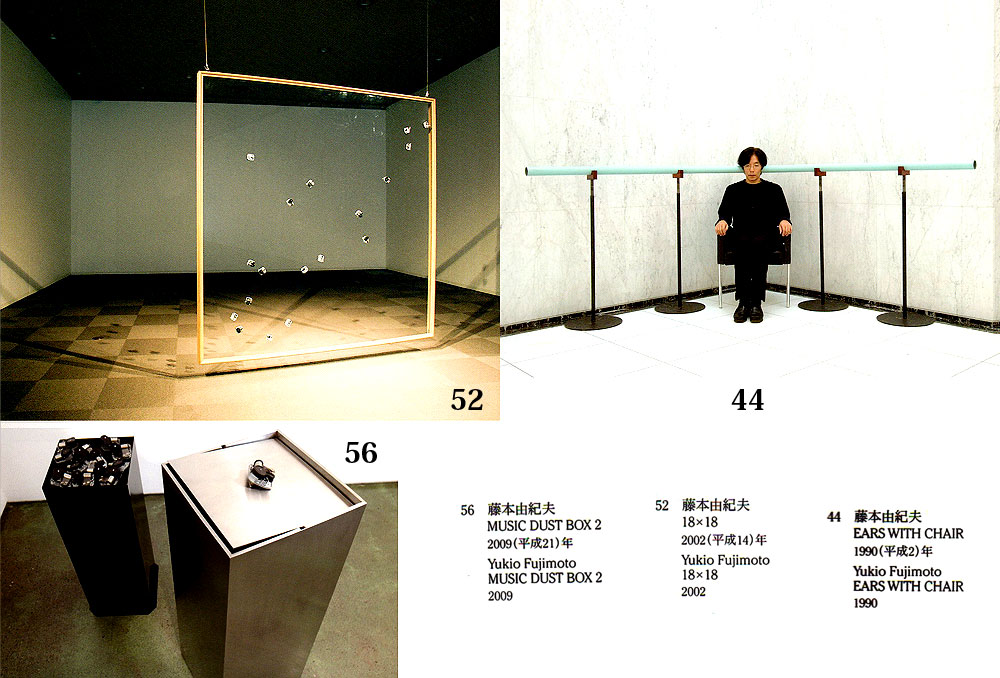

▶ジョン・ケージ《WITHOUT HORIZON #5≫ 1992年

タイトルの「Without HORIZON」は、Mozart(モーツアルト)の綴り字にかけてケージが書いた以下の詩文に因む。Music without horiZon Sound scApe that neveR sTops

地平線のない無限空間に広がる音楽、決して止むことのない音の風景、そんな意味だろうか。煙をいぶした手作りの紙の下部三分の一に、線と石の縁の形を描いている。それまでの版画作品と異なり、石のまわりをぐるりと囲むように輪郭を描くことをやめたのは、音楽は円の中に閉じて完結するものではないというケージの思想を反映してのことである。水墨画を彷彿させ、ケージが禅に傾倒していたことを思い出させる作品である。