■かくも永き戯れ ー《モナ・リザ》神話の変容 ー

■かくも永き戯れ ー《モナ・リザ》神話の変容 ー

三浦篤(東京大学助教授)

「スフィンクスとモナ・リザ,ロリータとゲルニカ」(“Do The Strand”,ブライアン・フェリー)

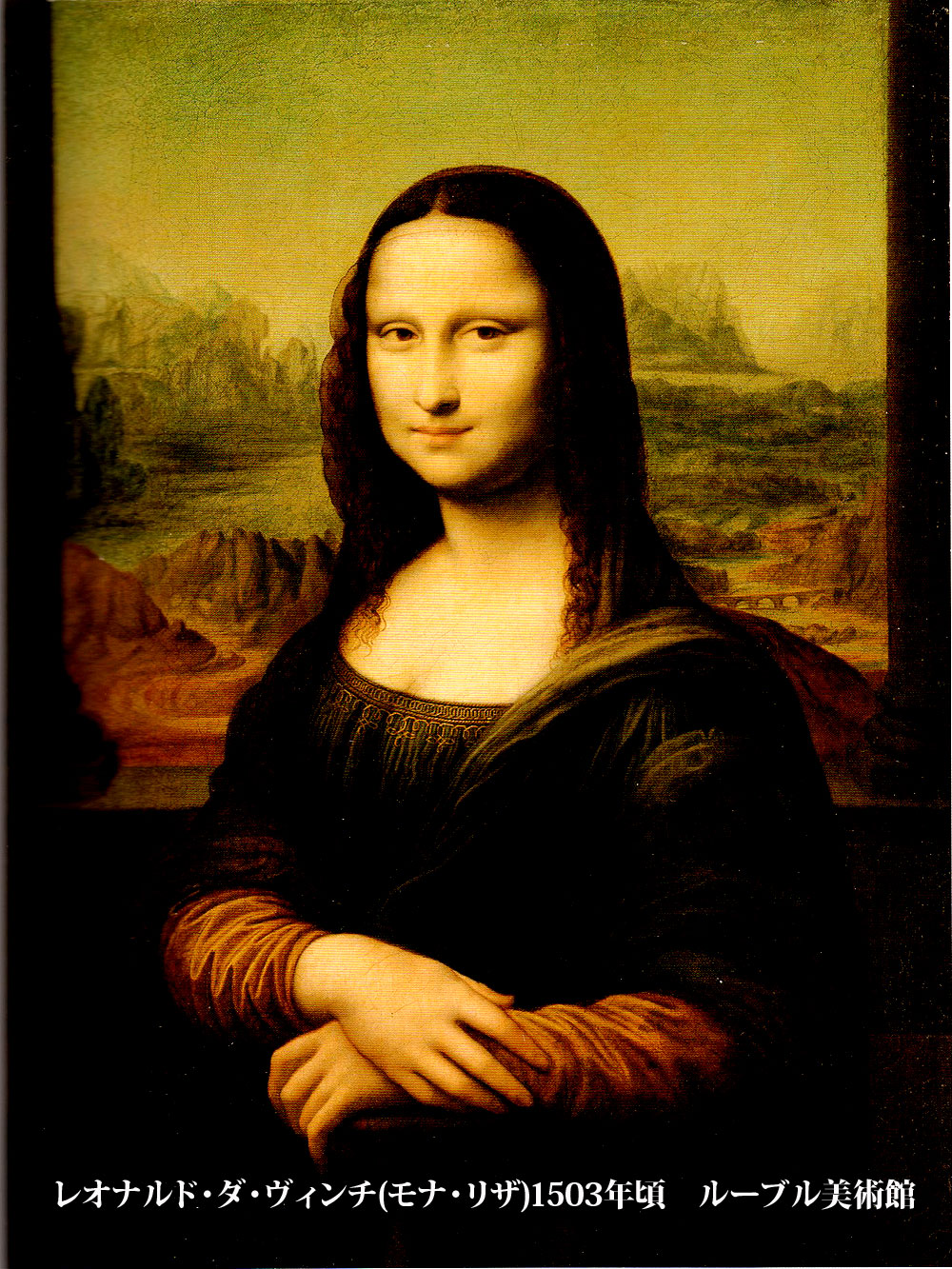

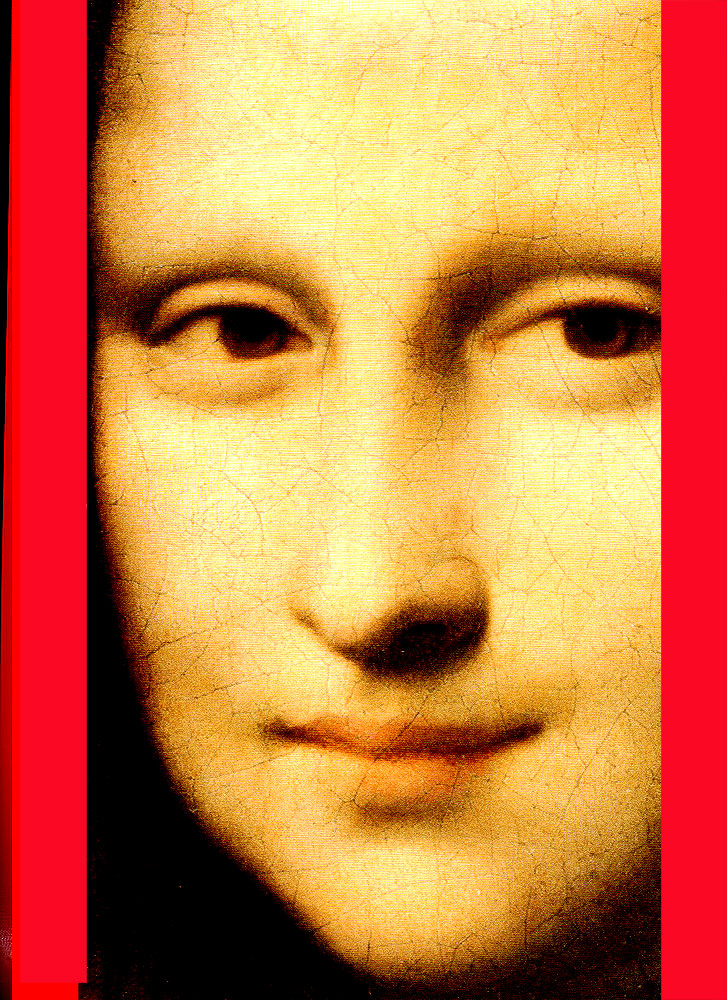

この世で最も写真撮影される頻度の高い人物を見たかったら,ルーヴル美術館の彼女のいる部屋へ行けばよい。その前で,日に何千回とシャッターを切る音が聞かれるだろう。もちろん彼女はあのえもいわれぬ表情を浮かべたまま,後世の人間たちの狂態を静かに眺めているばかりである。分厚いガラス窓を通してしか接することしかできないその人物は,〈モナ・リザ》とも(ジョコンダ〉とも呼ばれている彼女,レオナルド・ダ・ヴインチの描いたあの女性像にほかならない(上図)。そのイメージは私的な写真という媒体を通じて,まるで細胞が無限に増殖していくように,ルーヴル美術館から世界中に拡散していく。

しかしながら,私たちは≪モナ・リザ≫に何を見ているのか。西洋絵画の代名詞にまでなったこの有名な作品を,どう理解しているのであろうか。その絵画的な質の高さに感嘆しているのか。それとも「神秘的な微笑み」を浮かべる,謎めいた女性像に魅惑されているのか。もしかしたら,名作と言われて無意識に納得してはいまいか。おそらく,同じ作品でありながら,個人によってその捉え方や感じ方はかなり異なっていよう。私たちにとって,「モナ・リザ」の微笑み方は決して一様ではない。

≪モナ・リザ》の受容史を歴史的に調べてみると,時代によっても理解の仕方が異なっていることがわかる。ジョルジョ・ヴァザーリからテオフイル・ゴーティエ,ウォルター・ペイターまで,ジグムントフロイト,ハインリッヒ・ヴエルフリンからアンドレ・マルローまで,数世紀にわたり多くの作家や学者たちが,この絵についてさまぎまな言葉を紡いできた。その魅力や素晴らしさについて語り,あるいは戸惑いや苛立ちを表明し,さらにはその「謎」を解明しようと努めてきた。実をいえば,〈モナ・リザ〉に関する私たち自身のイメージも,これまで積み重なってきた≪モナ・リザ》解釈をとおして形成されている部分が少なくないのである。

同様に,それぞれの時代の画家たちもまた,<モナ・リザ》に対してある種の態度表明を行なってきた。それは,敬意を込めた忠実な模写であったり,肖像画制作における形式の借用であったり,あるいは20世紀に典型的にみられるように,引用とパロディーの素材であったりした。言いかえれば,15−16世紀を生きたイタリア人レオナルド・ダ・ヴインチが描いた1枚の絵が,その後500年間にわたって,西洋の芸術家たちを呪縛してきた長い歴史が存在する。(モナ・リザ〉神話の変容,画家たちの反応の変転をたどることで,西洋美術史の一面をあぶりだしてみよう。

▶(モナ・リザ〉神話のはじまり ー肖像と神業ー

(モナ・リザ〉くらい,著名でありながら制作にまつわる事情が不明な作品も稀であろう。いったい誰が注文し,誰を描いたのか。あの底知れぬ表情,微笑みは何かを物語っているのか。いやそもそもこれは肖像画なのか。背景に広がる荒涼とした風景は何だろうか等々。絵を見れば見るほど疑問がわきあがり,私たちは途方にくれてしまう。

この絵にかかわる言葉を最初に公表したのは,ジョルジョ・ヴァザーリで,1550年に初版が刊行された『美術家列伝」の「レオナルド伝」のなかで言及している。重要な記述なので,少し長くなるが引用しておこう。「レオナルドは,フランチェスコ・デル・ジョコンドのために,その妻モナ・リザの肖像画の制作を引き受けたが,4年間努力した末に未完成のまま残した。この作品は現在,フランス国王フランソワのもと,フォンテーヌブローにある。芸術による自然の模倣がどのようなことであるのかを知ろうとした者は,その顔の前に立てば,それが苦もなくわかった。絵画の精妙さが可能にしてくれるあらゆる細部が,そこに描かれていたからである。眼は,生きているものに絶えず見られるような,輝きと潤いをもっている。その周囲は,赤味がかった鉛色の微妙な色合いをつけられ,まつ毛もまた,きわめて繊細な感覚なしには描きえないものである。眉毛は,肌からの毛の生え具合いが濃かったり薄かったり,また毛穴によっていろいろな方向を向いている様が,きちんと描かれているので,これ以上真に迫っていることはあり得ない。ばら色で柔らかな,美しい鼻孔をもったその鼻は,まるで生きているようであった。口はその開き具合や,唇が赤く彩られているところ,顔の血色などからして,色を塗られたのではなく,本当に肉そのもののように見えた。咽喉のくぼみのところを注意深く観察する人は,血管が脈打つのを認めることができよう。このようなやり方で描かれた絵は,最も力ある芸術家を,それが誰であっても,恐れおののかせるものであるということができる。彼はまたつぎのような工夫もした。モナ・リザがきわめて美しかったので,彼女を陽気な気持ちに保とうとして,肖像画を描いているあいだ,音楽を奏し歌を唄う者を,また絶えず道化師をそばに呼んでおいたのである。肖像画においてしばしば見られる,あの憂鬱な印象を取り除くためである。レオナルドのこの作品に見られる微笑みは,あまりにも魅惑的なので,それを見ると人間のものというよりも神のものという印象を受け,そして生命さながらに驚嘆すべきものと思われたのである。」

この作品の呼称として「モナ・リザ」,あるいはジョコンドの妻という意味で「ジョコンダ」が,その後定着するようになったのは,元をたどれば,レオナルド没後31年目にして現われた,ヴァザーリのこの伝説的証言に由来するのである。そして,この「レオナルド伝」に従うならば,「モナ・リザの肖像画」(ジョコンドおよびその妻に相当する人物が,当時フィレンツェに実在したことはその後確認されている)は,レオナルドの第二次フィレンツェ時代,つまり1503~06年頃に制作されたことになる。ただし,ヴァザーリ自身が,フランスにあるという作品を実見しておらず,伝聞証拠に基づいて記述しているため,文章の内容を額面どおり受け取ってよいかどうか,慎重な判断を要しよう。

実はこの間題に関しては,ヴァザーリの著作以前に別の重要な資料が存在することで,事態がさらに紡糾している。フランスのクルーの館に居る晩年のレオナルドを,1517年10月10日に訪問した枢機卿ルイジ・ダラゴーナの秘書,アントニオ・デ・ベアティスが残した日記の記述である。それによると,レオナルドがそのとき見せてくれた3点の完成作のひとつが,「故ジュリアーノ・デ・メディチ公の求めでモデルに基づいて制作された,フィレンツェのある婦人」の肖像であったという。この絵が,現在くモナ・リザ〉と呼ばれる作品であった可能性は高く,そうするとモデルはフィレンツェ市民ジョコンドの妻ではなく,ジュリアーノ・デ・メディチとかかわりのあるフィレンツェの婦人(ジュリアーノの愛人コンスタンツア・ダヴァロス等々の説がある),制作年代もジュリアーノとレオナルドがローマで庇護関係(弱い立場のものをかばって守ること)にあった1513−16年頃が妥当ということになる。

結局のところ,〈モナ・リザ〉のモデルと制作年代については,明確な証拠がないまま諸説入り乱れた状態で,ほかにもマントヴァ公妃イザペッラ・デステなど,何らかの傍証に基づいた仮説はあるが,いずれも推測の城をでていない。後述するラファエロとの関連性を考慮するとやはり無視できないヴァザーリ証言と,レオナルドからの聞き書きという重みをもつベアティス証言との矛盾を,どのように解釈するかで無数の可能性が開かれるが,決定的な判断を下すことはできないのである。その点も含め〈モナ・リザ〉の原作に関しては,現状ではヴァザーリほうを重視するルーヴル美術館の見解を,本稿でも原則として尊重することにしたい。

しかしながら,<モナ・リザ〉受容という観点から改めて考えると,後世に多大な影響を与えたヴァザーリの記述のなかで,最も注目すべきはつぎの点である。すなわち,16世紀半ばの時点では,(モナ・リザ〉に関して謎とか神秘といった特性が強調されることはなく,人物像における完壁な自然模倣という側面が特筆されていた。まるで生きているような,真に迫った人間の描写であり,神業のような技術に支えられ,畏怖を覚えさせるほどの出来映えと考えられていたのである。また,ジョコンダの微笑の由来を説明するのに,その信憑性はともかく,モデルの気持ちを引き立たせる工夫をしたことを言い添えているが,ヴァザーリは〈モナ・リザ〉の顔に,あくまでも生き生きとした魅惑的な微笑を見たのであり,決して謎めいた不可解な微笑や,冷徹で皮肉な笑みを認めたのではなかった。

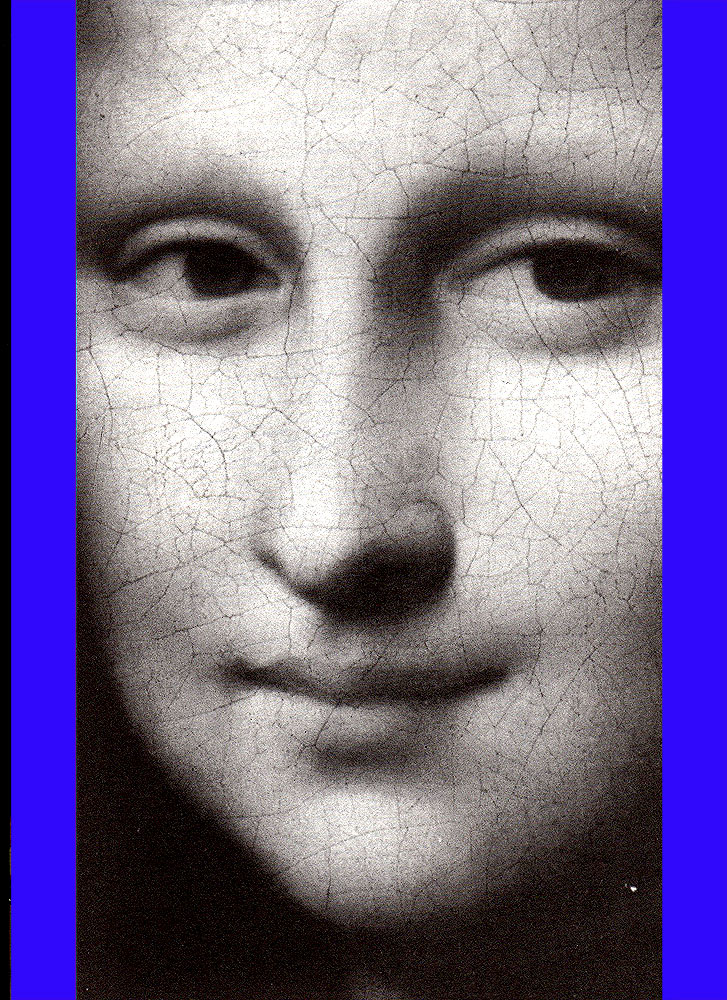

確かに,〈モナ・リザ〉の人物表現が写実技法としてひとつの究極点に到達していることは,ここで改めて確認する必要もなかろう。薄塗りを幾度も重ねるグレーズ技法(グレーズはリンシードなどの乾性油で絵の具を薄く溶かし、それを乾いた層の上に豚毛ではなくイタチなどの柔らかい筆で掃くようにぬります。)によって微妙な色の濃淡をだし,「スフマート(深み、ボリュームや形状の認識を造り出すため、色彩の透明な層を上塗りする絵画の技法。 特に、色彩の移り変わりが認識できない程に僅かな色の混合を指す。 レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452年 – 1519年)ほか16世紀の画家が創始したとされる)」と呼んだぼかしの効果で自然な立体感を付与すること。普通には真似できない精緻な油彩技法が駆使された〈モナ・リザ〉は,現在でも繊細でリアリティに富んだ神業のような作品とみえる。とりわけ顔と手の造形に見られる,細やかな翳(かげ)りや柔らかなヴォリューム感には,ある種の戦慄を感じさせるような技術的達成がある。ともあれ,作品評価のパラダイムとして,まずは人物の生気あふれる再現と人間業を越えた水準の高さという特質が抽出され,近代以前のくモナ・リザ〉観の根本をかたちづくっていったことを確認しておこう釧。

▶鏡/鑑としての<モナ・リザ> ー模写と影響ー

レオナルドが終生手放さなかった〈モナ・リザ〉は,その死後,弟子メルツイの手にわたり,最後に巨匠晩年の庇護老フランソワ1世が買い上げて,フランス王家の所蔵品となった。17世紀末にはルイ14世によってフォンテーヌブロー宮からヴェルサイユ宮に移され,フランス革命後の1792年には,やがて「中央美術館」となるルーヴル宮に場所を変える。その後は,テュイルリー宮のナポレオン・ボナパルトの寝室を飾りもしたこの絵は,1804年にルーヴルのナポレオン美術館(当時)に収まり,その後はいくつかの例外的な期間を除けば,基本的にそこから動くことはなかった。別の言い方をすれば,美術館で公開されなかった18世紀以前においては,≪モナ・リザ〉を実際に目にすることができたのは,国王と国王に許された少数の人たちだけであったことになる。17世紀前半に幸運にもその恩恵に浴した,カッシアーノ・デル・ポッツオが伝えるところによると,大使としてイギリスからやってきたバッキンガム公爵は,この絵を何とか入手したいと望んだが,傑作の国外流失を惜しむ延臣(ていしん・朝廷に仕える臣下)たちの介入で果たせなかったという。

おそらく,<モナ・リザ>を見てそれを手に入れたいと思った者は,バッキンガム公爵だけではなかったはずである。そして,原作が無理ならせめて模写でもと思う人が,当然いたに違いない。レオナルドとその芸術に対する賛仰(さんぎょう・学問・研究に精進すること)の気持ちから,あるいはヴァザーリ以来の伝説的名声もあって,≪モナ・リザ》のコピーが注文され,オリジナルの代替品となり,イメージの伝播に貢献したことは想像に難くない。事実,1952年にルーヴル美術館で行なわれた展覧会「レオナルド・ダ・ヴインチ頒」では,その当時知られていた《モナ・リザ〉の模写が61点あげられており,とくに18世紀以前の需要が高かったことを物語っている。ただし,模写の意義としては,もともと画家たちの技術的な修練という側面もあった。《モナ・リザ〉への挑戦心に導かれまたその油彩技法を少しでも摂取しようとして,多くの画家たちが絵筆を握ることになった。だが,その結果が示しているのは,実は〈モナ・リザ≫の模写の不可能性にほかならない。

たとえば,ルーヴル美術館が所蔵する17世紀頃の模写は,かなり出来がよく,精巧である。だが,顔が原作より細めで若やいだ感じがあり,やはりオリジナルのもつ超然とした卓越性を表わしきれていない(上図左)。もっとも,画面両端に柱がはっきりと見えるところは,作品の元の状態を教えてくれのだが。カンペール美術館の《モナ・リザ》は,もう少し時代を遡るようだが,明らかに口の左端をあげすぎており,肝心の微笑の表現に失敗している。エビナルの美術館にある模写は,描写が平板であると同時に,顔に明暗をつけすぎの感があろう(上図右)。シュトウツトガルトにある作は,エビナルのものと同系列と思われ,地理的位置からいってもその類似性は納得できるが,やはり顔にメリハリをだしすぎているし,本来正面を向いているはずのまなぎしが,斜めを見ている印象を与える(下図左)。ミュンへンにある17世紀のコピーは,若やいだ赤毛の女性という印象が強く,背後の暗く荒涼とした風景も,原作とはずいぶん適っている(下図右005)。

たとえば,ルーヴル美術館が所蔵する17世紀頃の模写は,かなり出来がよく,精巧である。だが,顔が原作より細めで若やいだ感じがあり,やはりオリジナルのもつ超然とした卓越性を表わしきれていない(上図左)。もっとも,画面両端に柱がはっきりと見えるところは,作品の元の状態を教えてくれのだが。カンペール美術館の《モナ・リザ》は,もう少し時代を遡るようだが,明らかに口の左端をあげすぎており,肝心の微笑の表現に失敗している。エビナルの美術館にある模写は,描写が平板であると同時に,顔に明暗をつけすぎの感があろう(上図右)。シュトウツトガルトにある作は,エビナルのものと同系列と思われ,地理的位置からいってもその類似性は納得できるが,やはり顔にメリハリをだしすぎているし,本来正面を向いているはずのまなぎしが,斜めを見ている印象を与える(下図左)。ミュンへンにある17世紀のコピーは,若やいだ赤毛の女性という印象が強く,背後の暗く荒涼とした風景も,原作とはずいぶん適っている(下図右005)。

さらに,風土の反映かもしれないという意味では,オスロ国立美術館にある18世紀頃の作が興味深い。白い肌に,冷たく青みがかった空の取り合わせは,「北欧のモナ・リザ」とでも形容したくなる雰囲気が濃厚である(下図左)。フランスから遠ぎかるにつれて,原作との齟齬が大きくなる傾向(特に風景描写の精度が落ちている)があるのは,おそらく遠隔地の場合,模写からの模写もありえたことを想像させる。いずれにせよ,〈モナ・リザ》という作品は,それを写しとる画家の個性や技術,地域や時代を映しだしてしまう,ある意味で恐ろしい鏡であった。

画家たちにとって〈モナ・リザ〉は,凡庸な才が遠く及ばない自然模倣の技術の所産ではあったが,同時に肖像画のポーズという形式面においては,それなりに摂取可能な優れた範例となっていた。

≪モナ・リザ》の姿勢が,あまりにも自然に見えるため(実際はモデルにとってかなりつらいポーズである),現代の私たちはレオナルドの創意に気がつきにくくなっているが,それ以前の肖像画においては,ポライウオロの婦人像に見られるように(上図右),古代のメダルの系譜を引く側面視のほうが普通であったし,両手まできちんと入れる半身像よりも,胸像のほうが一般的であったことを考えれば,《モナ・リザ》の斜め正面向き半身像のポーズは,私たちが考える以上に画期的であったことがわかる。

むろん,しばしば指摘されるように,北方のフランドル絵画では,すでにヤン・ファン・エイクらが真正面でも側面でもない,四分の三正面向きのポーズを開発していたので,レオナルドがそれにヒントをえた可能性はある。しかしながら≪モナ・リザ》を,たとえば≪マルガレーテ・ファン・エイクの肖像>(上図左)を比べてみればわかるように,両者には微妙だが決定的な違いがある。同じ斜め正面でも,フアン・エイクが頭部と胸部の向きを同一にしており,いささか堅い印象を与えるのに対し,レオナルドは頭と身体の向きを意図的にずらす・・・別の言い方をすれば捻(ひね)りの程度を変える−ことで,ポーズ全体に流麗な自然さを付与しているのである。原型としてのフランドル絵画からの影響の可能性は排除できないにせよ,四分の三正面向き半身像の,最も洗練された優美な完成形態を提示したのがくモナ・リザ》であるという歴史的な意義もまた否定できないであろう。

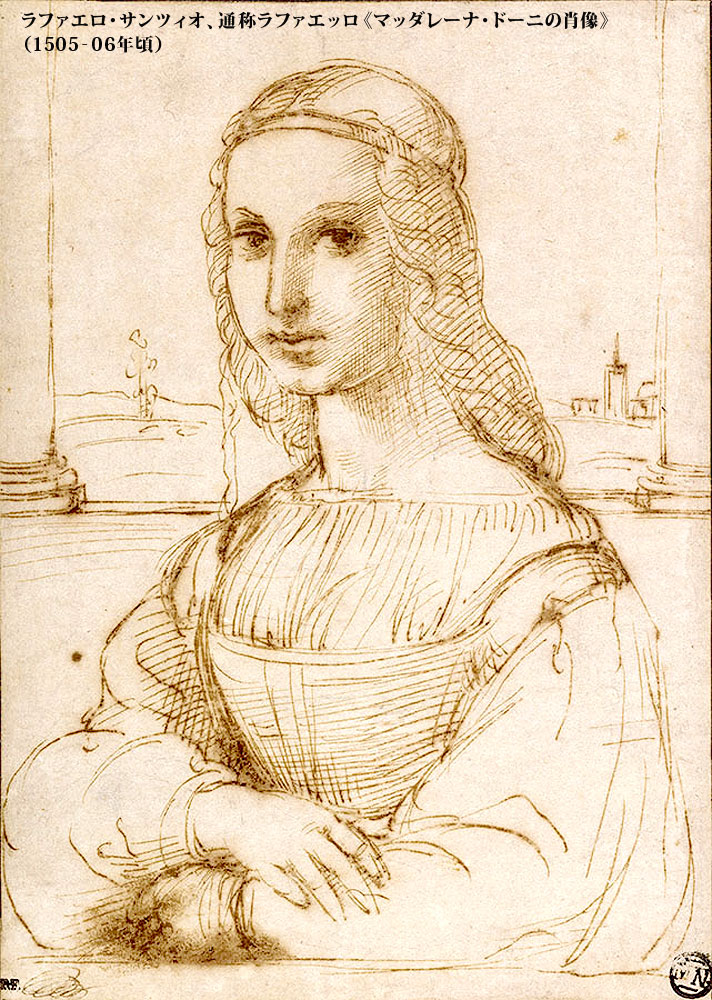

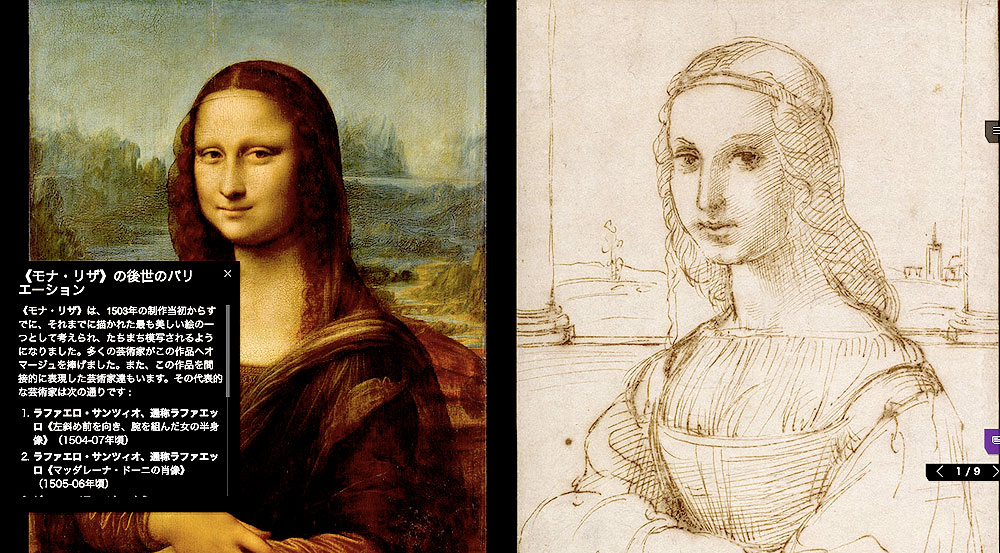

実は,レオナルドの偉大な達成にいちはやく敏感に反応したと思われるのは,ラファエロである。1504年頃に制作された素描(上図右)は,女性半身像の向きとポーズ,円柱つきの膜壁があるロッジアか柱廊のような場所を背にしている点など,明らかに(モナ・リザ》そのものか,残存してはいないがその画稿を,ラファエロがこの時期に知っていたことを示している。その意味では,〈モナ・リザ》の制作年代(少なくとも制作開始年代)を,第二次フェレンツェ時代におくひとつの根拠ともみなされよう。この素描は,その後 <若い婦人の肖像>一角獣を抱く女性 1505-06年 ボルゲーゼ美術館(1505−06年頃・下図左),《マッダレーナ・ドーニの肖像》(1506年・下図右)とも関連性をもっており,ラファエロ初期の女性肖像画は〈モナ・リザ〉に触発されたという側面が強いのである。

フランス宮廷に所蔵されていた≪モナ・リザ》が,16世紀のフォンテーヌブロー派に与えた影響もまた大きく,男性肖像画のジャン・クルーエ作〈フランス国王フランソワ1世》(下図左)の肖像ですら,四分の三正面向き半身像に無理やり両手まで押し込められているのは,やはり〈モナ・リザ》のインパクトなしには考えられない。

さらに,フォンテーヌブロー派に関して興味深いのは,独特の宮廷裸体婦人像の成立に〈モナ・リザ》がかかわっている点である。裸体のモナ・リザを表した素描(上図右)や同主題の油彩画(上図右)の存在は,レオナルド自身かその周辺の画家に,着衣の〈モナ・リザ》とは異なる「裸のモナ・リザ」の着想があったことを伝えている。その流れが,アンリ2世の寵姫ディアヌ・ド・ポワティエの裸体肖像画である,≪沐浴する貴婦人〉(下図)のような作品を生みだす酵母になっていくのである。 フランス以外の国でも,また17世紀以降も,くモナ・リザ〉をモデルとする肖像画は数多く描かれており,その影響力は大きい抑。西洋の肖像画形式にひとつの決定的な表現を与えた〈モナ・リザ》は,後世の画家にとっていわば鑑としての役割をもつことになったのである。

▶≪モナ・リザ〉神話の変貌 ー女性と神秘ー

先に述べたように,19世紀になると〈モナ・リザ〉を鑑賞する条件が一変する。1804年以降,ルーヴル宮殿内の美術館で一般公開された〈モナ・リザ〉は,誰でもが自由に目にしえる絵画となったのである。それ以後,作品は広く世に知られるとともに,作品についてさまぎまな言説が書かれ後で触れるように複製画像も数多くでまわるようになる。そのとき,〈モナ・リザ〉に向けるまなざしに変化はあったのか。

基本的にヴァザーリのレオナルド伝の影響下にあり,驚異的な自然模倣というパラダイムの枠内にあった18世紀以前と比べると,19世紀において(モナ・リザ〉のイメージは大きく変わった。端的にいえば,生き生きと真に迫った肖像画から,謎めいた神秘的な女性像に変貌したのである。神業のような技術を示す作品という評価に揺るぎはなかったが,別のレベルの解釈,ロマン主義以降の19世紀に特有の女性イメージが作品に張りついていく。

19世紀半ばに<モナ・リザ〉について熱っぽく語る,詩人にして美術批評家のテオフイル・ゴーティエの言葉に耳を傾けてみよう。「絵画の奇跡」,「芸術が完全さに最も近づいた作品」というヴァザーリ的観点から,<モナ・リザ〉を評価しつつ,ゴーティエはさらにつぎのようにいう。「ジョコンダ!レオナルド・ダ・ゲインチの額縁のなかでかくも神秘的に微笑み,何世紀にもわたる賞賛に対して,いまだ解けない一個の謎を突きつけているように思われる,美のスフィンクスよ。抗しがたい魅力によっていつもおまえのほうに連れ戻されるのだ。ああ!実際,黄昏のような半濃淡に浸り,透き通ったヴェールに包まれたこの顔,その目鼻立ちが美しい調べにのって紫色の靄(もや)にぼかされ,〈眠り〉の黒いガーゼを通して〈夢〉の創造のように現われでるこの顔を前にして,長い時間肘をつき,釘付けになることのない者がいるだろうか。未知の官能を約束するそのまなぎしと,すばらしく皮肉めいた表情をもつこの不思議な生き物は,紺青の風景のただなかへ,いかなる惑星から落ちたったのか。レオナルド・ダ・ヴインチは自ら描く人物たちに,かくも優越性の徴(しるし)を刻み込んでいるので,彼らを前にして人は動揺を感じてしまう。深い瞳の翳(かげ)りは俗人には禁じられた秘密を隠し,人をからかうような唇の曲がりは全てを知ろしめす神にも似て,人間の俗悪さを優しく見下している。ほの暗い眼のなかに,矢を放ったあとのアモールの弓のように波打つ唇のなかに,なんと不安を抱かせる揺るぎなさが,なんと人間を越えた冷笑があることか!モナ・リザ(ジョコンダ)秘密の宗教のあのイシス女神,自分だけを信じ,ヴェールの襞(ひだ)を半ば開けて,彼女の秘密をあばき出す軽率な男を狂気にいたらしめ,死に追いやるあのイシス女神のようではなかろうか。かつて,女というものの理想が,これ以上避け難く誘惑的な形態をまとっていたことはなかった。(…)」

19世紀半ばにいたってはじめて,<モナ・リザ〉の女性像に「謎めいた美」を,「神秘的な微笑み」や「人間を越えた冷笑」を見出すようなパラダイム((科学上の問題などについて)ある時代のものの見方・考え方を支配する認識の枠組み)が成立した。彼女は,魅力的な笑みを浮かべるフレンツェ人の妻から,官能性を秘めて男を惑わし,誘惑する女神のような女に変身したのである。ジョコンダの瞳は,ヴァザーリにとっては「輝きと潤いをもつ生き生きした眼」であったが,ゴーティエにとっては「俗人には禁じられた秘密を隠す深い翳り」と映る。また(モナ・リザ〉の微笑みから,神々しいような晴朗な魅惑をヴァザーリは感じとったようだが,ゴーティエはそこに不可解さの入り混じった,人間に対する優越感を意識した皮肉な笑みを見とっている。19世紀のロマン主義以来の女性イメージ,後に世紀末の芸術界を席巻する,あの「宿命の女(ファム・ファタル・男にとっての「運命の女」(運命的な恋愛の相手、もしくは赤い糸で結ばれた相手)の意味。また、男を破滅させる魔性の女(悪女)」のイメージが,ジョコンダのなかに投影されたといってよかろう。では,なぜそのような変化が生じたのであろうか。

話をいささか単純化することになるが,19世紀以前においては,理性的に割りきれるもの,明快に統御できるものが求められていたのが,19世紀になると,むしろ説明しがたいもの,感覚的にしか捉えがたいものを志向するようになっていた。19世紀以前に女性は,優しかろうと,狡猾であろうと,コケットリー(男を惑わすように色っぽい物腰。こび。媚態(びたい))であろうと,少なくとも理解可能な存在であったが,ロマン主義以降,女性はある意味で得体の知れぬもの,統御しがたい存在とみなされるようになる。こうして,「女」が透明な記号から不透明な記号に変化したとき,<モナ・リザ〉の奥深い絵画的特質が見事に適合したのではないか。単なる一個人の肖像を越え,不可思議な微笑みを浮かべて男を誘惑する「永遠なる女性」を象徴する作品となったのである。ゴーティエはこう付け加える。「彼女はつねにそこにいる,からかうような逸楽(いつらく・気ままに遊び楽しむこと)をこめた微笑みを,無数の恋人たちに向けて。彼女の額の上には,永遠に美しくあることを確信する女の平静さが宿り,ありとあらゆる詩人や芸術家の理想よりも優っているのを,自ら感じているのである。

実際,ゴーティエが示したような(モナ・リザ〉観は,歴史家ミシュレの文章にも端的に現われている。「この絵は私を惹きつけ,私を呼び,私に侵入し,私を飲み込んでしまう。我知らず私は彼女に近づく,小鳥が蛇に近づくように」という言葉は,男を虜にする宿命の女としてのジョコンダのイメージそのものであろう。19世紀中葉のスタンダードな美術史書「全流派画人伝」に含まれたレオナルド伝の(モナ・リザ〉解説においても,ヴァザーリの引用に付け加えて,「この顔に含まれた誇りに満ちた平静さと挑発性」が語られ「その微笑みは時に悪魔的に見え,長く続く官能に満ちたまなぎしで私たちを虜にするのである」と述べられている。ちなみに,その記述のなかには〈モナ・リザ〉の背後に広がる,どことも知れぬ「空想的な風景」に関しても言及があり,「青く岩がちで,尖って水晶のように切りだされた,そして空に向かう鍾乳石にも似た小さな山々から成る,ありえそうもない背景」と形容されている。

以上のような,19世紀前半から散発的に現われていたロマン主義的な≪モナ・リザ〉解釈を集約するように,見事な表現を残したのが,英国の博学な批評家ウォルター・ペイターであることは,あまりにもよく知られている。1873年に刊行した名著「ルネサンス」のレオナルド論のなかで,ペイターは,海中でかすかな光と幻想的な岩に取り巻かれ全てを知りつくしたように謎めいた微笑みを浮かべて,永遠の生命を生きるジョコンダ像を提示する。ペイターにとって,「ギリシャの肉欲,ローマの淫蕩(いんとう・酒色などの享楽にふけること),霊的な渇望と想像的な愛を伴う中世の神秘主義,異教世界の復帰,ボルジア家の罪業」がすべて刻み込まれたその姿は,吸血鬼ともレダとも聖アンナとも擬せられる(たとえられる)べき,恍惚と戦慄の美神そのものであった。その後,流布していったこの<モナ・リザ〉イメージは,ある意味で現代にいたるまで,私たちを潜在的に呪縛しつづけているといってよかろう。

ところで,〈モナ・リザ〉に関して上記のような見方が成立するのは,近代に特有の感性のあり方や思考の枠組みのせいだけではない。作品自身が,いかなる解釈をも許容するかのような曖昧な性質を,もともと備えているからでもある。よくいわれるように,≪モナ・リザ〉の表現自体が,もともとジャンルとしての肖像画を越えている。彼女はその身元を明らかにするような装身具を一切身につけておらず,また特定の感情や思惟を明確に表出してもいない。制作のきっかけが何であったにせよ,レオナルドの手元に終生置かれるなかで,芸術家自身のための作品になっていったと想像される。その意味では,モデルの詮索はあまり意味がないといえるような特徴をもっているのである。

実際,人間の顔の表情を決定するのはとくに目と口の周囲であるが,モナ・リザの眉毛はほとんど識別できず,その視線や微笑みに特定の含意を見出すことはきわめて難しい。この女性像には個別性を超越した最大限の曖昧さがあり,透徹したまなざしを向ける女性の顔からは,ほとんど表情を読みとることができない。顔全体からはむしろ知的な印象を受けもするが,重ね合わせた両手はそれとは対照的に優しい母性を感じさせる。まるで人間という存在の奥深い本質を抽出し,レオナルドの想定する理想的,普遍的な人物像として描き表わしたかのようである。知性と感性,男性性と女性性,優しさと冷たさなど,相矛盾する諸要素が共存するのを感じるのは,また人知では理解不能な,不可知なものという印象を与えるのは,そのためかもしれない。

他方,科学者レオナルドのなかでは,人間というミクロコスモスの探究は,自然というマクロコスモスの探究とつながっていた。解剖学の探究は,地質学や水力学への興味と無縁ではなかった。生命の秘密を体現するかのような女性像(妊娠説すら唱えられている)と,宇宙の原風景ともみなされるような不思議な背景には,レオナルドのそういった知的関心が揺曳(ようえい・ゆらゆらとただようこと)しているようにも思われる。大げさにいえば,生命と宇宙の神秘に対する天才の答えがこの絵なのかもしれず,レオナルドが終生手放さなかったのも,それなりの理由があってのことであろう。いかなる読み込みも可能な普遍の高みに到達したイメージだからこそ,<モナ・リザ〉はいつの時代にも,それに相応しい姿で存在したのであり,19世紀的な解釈もそのひとつにほかならない。

▶万人/各人にとっての〈モナ・リザ〉 −複製と解釈−

フランスを代表する美術史家で版画にも詳しかったアンリ・フォシオンは,19世紀における(モナ・リザ〉の複製版画を論じた文章のなかで,それ以前の時代にはくモナ・リザ〉の複製版画は皆無に等しいことを指摘している。本来,絵画の複製の流通媒体としては,模写を制作するよりは版画にするほうが容易だし,現実に一般的であったはずだが,(モナ・リザ〉の場合は違う。19世紀以前には,油彩の模写は多いが複製版画は存在せず,代表作が数多く版画化されていたラファエロの場合とは対照的であった。版画という意味でほとんど唯一の例外は,レオナルドの『絵画論』の仏訳に見られる挿絵であろうが,左右反転した胸像だけの「モナ・リザ」に過ぎない

おそらくこの絵に関しては,あの微妙な色の濃淡やスフマート(ぼかし)の効果を再現するのは,本質的に線の芸術である銅版画では,どんなに繊細さを追究しても困難と見えたのだろう。精密な自然模倣と独特の理想化を同時に達成したレオナルドの油彩技術を前にして,版画家たちはその完成度の高さに圧倒され,意気渦喪したに違いない。「完璧な自然模倣」の典型としての≪モナ=ノザ》というパラダイムが,版画家たちの手に縛りをかけていたことは容易に想像される。油彩の模写でも近づけないのに,ましてや線主休の銅版画においておや,というわけである。

しかしながら,19世紀においては事情が異なる。稀代の名画としての《モナ・リザ》神話が確立し,神秘的で盛惑的な女性像というイメージがしだいに広がるにつれて,複製の需要が高まっていく。その際,18世紀末に発明された簡便な版画技法である石版画が,最初の複製媒体となり,1820年代から数多く制作されていることにまず留意しておこう。石版画独特の柔らかなマチエールが,まだしも《モナ・リザ》の再現に適しているとの判断が働いたのであろうが,それでも決して容易だったとは思われない。次いで,19世紀以前には存在しなかった,銅版画による複製が出現する。なかでも,伝統的なビュラン彫りで20年以上もの歳月を費やして,1850年代に完成にこぎつけたのが,ルイジ・カラマッタである。確かにこれは労作であり,アングルの作品の精巧な複製で知られるこの版画家らしい完成度を示しているが,銅版画特有の刻線もやはり見てとれる。他には木版画の例もあり,先に引用したゴーティエの《モナ・リザ》への賛辞が掲載された,1867年の「パリ案内』を飾ったものをあげておく。

しかしながら,大衆化が進行する時代において,複製技術の最終的な勝利者となったのは,結局のところ写真であった。グーピル商会による,写真(精緻な素描を撮影したもの)や写真製版による《モナ・リザ》の複製が,世紀末から20世紀にかけて流通した。その過程において,かつての複製手段であった油彩による模写画の役割は,本質的に終わりを告げたのである。

さて,ロマン主義にはじまる近代はまた,美術の伝統的な表象体系が崩れ,新たな美的信条が生まれた時期に当たる。すなわち,価値の定まった規範よりも芸術家個人の美意識に,過去の模倣よりも新しいものの創造に,技術の習得よりも個性の発露に,芸術家が自らの根拠を置き始めるのである。《モナ・リザ》に関しても,単に肖像画の範例として受け止めるだけではなく,画家個人の自由な扱いや解釈を通じて,作品のなかに活用されるようになった。そこには芸術家の自己表現の問題がからんでおり,別の言い方をすれば,≪モナ・リザ》の魅力を個性的に生かすことが課題となったのである。

繊細な優美さと柔らかさを持ち味とし,「フランスのコレッジオ」とも呼ばれたピエール=ポール・プリュードンは,1821年に《ジャール夫人〉(上図例)を制作している。新古典主義の画家とはいえロマン主義を予見させる資質をもち,レオナルドを「私の師,私の英雄」と仰いだこの画家が,≪モナ・リザ》のかもしだす超然とした印象をこの肖像画に付与したとしても,決して不思議ではなかろう。

もっとはっきりと,《モナ・リザ》を下敷きしたことがわかるのは,コローの有名な〈真珠の女》(上図)の場合であろう。1858-59年頃の作と推定されるこの絵と,《モナ・リザ》を比較するのは興味深い。なるほど,レオナルドの女性像のポーズやヴェ-ルの存在を,コローが自作に取り入れているのは明白だし,特定の個人の肖像を越えたところに画家の意図があるように見受けられる点も,また共通しているようである。しかし,ここで注目すべきはむしろ差異のほうで,コローは背景を簡素な無地と化し,モナ・リザよりも若いイタリア風の服装をまとった娘を,若干美化しつつ淡々と描きだしている。しかも,微笑みを付与することなく。イタリアヘの憧憬や,画家が理想とする澄明で典雅な美を女性像に封じ込めたこの作品には,コロー独自の感性に基づく表現がうかがわれるのである。

肖像画に《モナ・リザ〉のイメージを重ねたとみなされる例としては,ミレーによる妻の肖像・「ポーリーヌ・V・オノの肖像」(上図)があるほか,オペラ座の装飾壁画で知られるポール・ボードリーの手になる,Madame Charles Garnier (1836-1919) 1864 ポール・ボードリーをあげることができる(上図右)。ポーズや微笑のみならず,地味な装いもまた≪モナ・リザ》を意識しているようで,女優の肖像画としてはかなり抑制された表現である。このように,19世紀後半にはジョコンダの魅力と範例としての価値は,かなり広範に浸透していたようで,印象派の画家ドガも初期の頃,ルーヴル美術館で研究のために《モナ・リザ》をデッサンしているし,彫刻家ジャン=パティストカルポーやナビ派の画家フェリックス・ヴァロットンにも,同種の素描があることが判明している。

世紀末から20世紀初頭になると,ファム・ファタル的な女性像が,《モナ・リザ》と二重写しになって表わされる作例が出現するようになる。19世紀のセクション解説で述べるように,エリー・ドローネーの≪オフィーリア》(上図右)やジョルジュ=ダニエル・ド・モンフレッドの《モナ・リザの想い出》(上図左)などに,その傾向の一端は現われている。こうして,画家たちは自らの構想と連動させながら,また19世紀という時代特有の解釈に寄り添いながら,《モナ・リザ》のイメージを吸収して,自作に取り込むことになったのである。

▶世紀末から20世紀へ ー <モナ・リザ>と性 ー

世紀末の象徴主義やデカダンスの文学,批評においては,レオナルドに対する興味が顕著になっていたが,≪モナ・リザ》に関しては,先に述べたゴーティエ的な見方がさらに進み,男を破滅させる邪悪で退廃的な女性の具現と映る傾向が強まっていた。ただし,そうしたジョコンダ観とは異なる立場も存在した。神秘思想家のジョゼファン・ベラダンは,女性化された青年ともいうべき<聖ヨハネ≫(ルーヴル美術館)(上図)に見られるような,レオナルドが描く人物像の両性具有性に魅せられ,〈モナ・リザ〉をもまた,近代が押しつけた背徳的な女性イメージとは無縁な,理想的人間としてのアンドロギュノスを予告する人物像と捉えていた。いうならば,プラトン主義的な観念に基づくくモナ・リザ〉解釈である。むろん,ファム・ファタルにせよ両性具有者にせよ,結局は世紀末特有の女性嫌悪の異なる表われではないかといった考え方もあろうが,ともあれ,≪モナ・リザ》と性にまつわるそれまでとは違った視点が,すでに1900年前後に萌芽しはじめていたのは確かである。

20世紀になって出現した《モナ・リザ〉に関する新たなパラダイムとしては,現代美術に対する潜在的影響力の大きさという点から,何よりも精神分析学者ジクムント・フロイトが提示した解釈をあげねばならない。1910年に発表された「レオナルド・ダ・ヴインチの幼年期のある思い出」と題する論文のなかで,レオナルドの性的欲動の在り方を詳細に分析したフロイトは,<モナ・リザ〉の魅惑的な,謎めいた微笑みの謎をも解明しようとする。(モナ・リザ〉以降の画中人物に繰り返し現われるこの微笑みを,レオナルドが実際にモデルに見出して惹きつけられたとみなすフロイトは,つぎのように述べる。「レオナルドが[モデルである]モナ・リザの微笑に据えられたのは,この微笑が,年来彼の心に仮睡していたもの,おそらくはある古い記憶を,よび醒ましたためであるかもしれないのである。この記憶は,一度それが呼び醒まされたのちは二度と彼を離さぬほどに重要なものであった。彼はそれに繰り返し新しい表現を与えぎるをえなかった。(中略)そこでわれわれは,彼の母があの秘密にみちた微笑をもっていたのかもしれない,そして,彼はそれを失ってしまった,しかしフィレンツェの貴婦人にそれをふたたび発見して,それにあのように激しく捉えられたのだということもありうると考えてはどうであろうか。」

つまり,レオナルドにとって〈モナ・リザ〉の微笑みは,失われた母の懐かしい微笑みが再び見出されたものにほかならないという解釈であるが,興味深いのはフロイトがその背後に,私生児レオナルドの幼児期における母カテリーナとの過剰な性愛的関係と,それに起因するレオナルドの受動的な同性愛傾向という理論的文脈を設定している点である。確かに,修業時代に同性愛の嫌疑をかけられたり,美貌の青年たちを弟子としていたり,両性具有的な人物像を描いたりしたレオナルドにおいて,ホモセクシュアリティの問題を避けることは難しい。実態は不明であるにしても,少なくとも精神的な同性愛者であることは疑いえないところであろう。ただし,その原因がレオナルドが書き残した幼年時のある「記憶」に隠されているかどうかは疑問だし,〈モナ・リザ〉にその母の微笑みの廻りを見てよいかどうかを断定することはできない。

事実,フロイトの精神分析的なレオナルド解釈については,美術史学の側からの誤りの指摘や正当な批判も存在する。しかしながら,否定しがたいレオナルドの同性愛的傾向と《モナ・リザ〉の微笑みの謎を結びつけた点は,印象に残るだけの魅力があったことは認めなければならないであろう。のみならず,現代美術と《モナ・リザ》の関係においては,ヴァレリーの主知主義的な評言や20世紀の美術史家たちの研究成果以上に,フロイトの解釈は無視できない重みをもっている。すなわち,ホモセクシュアルとしてのレオナルドという側面が強い印象を与えた結果,<モナ・リザ〉の微笑みに母の微笑みとの邂逅(かいこう・思いがけなく会うこと。めぐりあい)を見ることよりも,≪モナ・リザ〉のなかに潜在的に見え隠れしていた両性具有性を前面に引きだしてしまう効果を及ぼしたのである。〈モナ・リザ》に男性性の投影が行なわれるのは,時間の問題であった。

他方,20世紀の大衆社会においては,<モナ・リザ〉の名声はいよいよ神話的な段階に入っていく。先に指摘したように,。そうした評価の膨張に拍車をかけたのが,1911年8月に起こった〈モナ・リザ≫盗難事件である。イタリア人の装飾職人ベルツジアによってルーヴル美術館から盗みだされた作品は,2年後にフィレンツェで発見され犯人が逮捕されたことで,パリに無事帰還することとなった。この不幸な出来事は結果として,この絵の存在価値を世界に知らしめ,その栄光化に貢献したのである(丘g.14)。これを磯に,≪モナ・リザ》は世界的名画へのステップを大きくあがっていく。

だが,時同じくして西洋近代絵画が大きな変革期を迎えつつあったことで,レオナルドの名作は新たな運命に遭遇する。今世紀になって絵画や美術そのものに対する根本的な問いかけが,前衛的な芸術活動のなかに組み込まれたとき,その格好の素材,標的として芸術家たちに取り上げられたのである。自在に引用され徹底した偶像破壊の対象となった<モナ・リザ〉は,あるいは転写され,変形され,色を変えられ,あるいは引き裂かれ断片化され,性転換されることになる。その端緒となったのが,マルセル・デュシャンのよく知られた作品であるのは,あらためていうまでなかろう。

▶デュシャンから現在へ 一引用と両性具有−

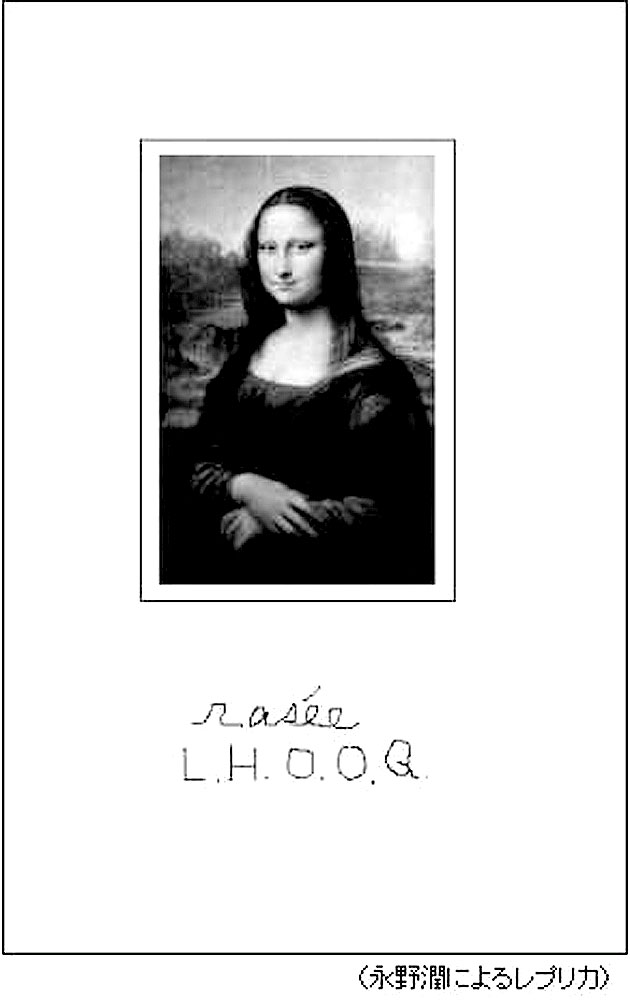

マルセル・デュシャンが1919年に制作した<L.H.O.O.Q.》(上図)は,20世紀における<モナ・リザ〉受容史を考えるうえで,きわめて重要な位置を占める作品である。(モナ・リザ〉の複製絵葉書に口ひげと顎ひげを描き入れるという意想外な発想が成立するためには,デュシャンの天才に加えて,どのような条件が必要だったのか,今一度確認してみよう。

まず,くL.H.O.O.Q.〉が文字どおり<モナ・リザ〉の複製,それもありふれた絵葉書(20×12cm)を,そのまま作品の素材として使用したことに留意しよう。そこには伝統的な手業の絵画の否定(レディ・メイド[既製品]の使用)があり,安価な手段でイメージが限りなく反復される「複製技術時代」の現実が示唆されるとともに,そうした状況下で絵画を生みだし,流通させることへの根本的な懐疑が感じられる。最も有名な西洋絵画の最も陳腐な複製という落差が,その点を強調している。

つぎに,その複製に鉛筆で描き加えられたひげの存在。この偶像破壊的な行為は,くモナ・リザ〉そのものというよりは,作品が帯びてしまった権威を嘲弄するダダイスト的な意図に通じるが,ひげの意味するところは実はそれだけではない。その描き込みによって<L.H.O.O.Q.>は,20世紀美術において,<モナ・リザ>を女性から男性に変えてしまった最初の作例という栄誉をえるのである。この点について,デュシャンは1961年のある批評家との対話のなかで,つぎのようにコメントしている。「フロイトの考えはレオナルドの同性愛を証明することでした。あの口ひげと山羊(やぎ)ひげに関して興味深いのは,あなたが〈モナ・リザ〉を見るとき,彼女が男になることです。それは男に変装した女ではなく,本当の男であり,それこそが私の発見でしたが,当時はよくわかっていませんでした」。

レオナルドの同性愛的傾向を明示しようとするフロイトの試みと共鳴する,〈モナ・リザ〉が「男である」という無意識の発見。まさしく,画家たちと〈モナ・リザ〉とのあいだに,「性」の危うさを軸とする新しい関係が生まれでた瞬間であった。こうして≪モナ・リザ〉の両性具有性は,白日のもとに曝されてしまったが,デュシャンはもうひとつ仕掛ナを用意していた。画面下に書き込まれた一見奇妙な題名<L.H.O.O.Q.〉がそれである。五つのアルファベットの文字を,フランス語の文として発音すると,「彼女のお尻は熱い(Eueachaudaucul.)」という,はなはだエロチックな意味に転化しうる。(モナ・リザ〉の性的含意に関するデュシャンー流のこだわりは徹底している。ともあれ,複製の引用とアイロニカルな変形と言葉遊び的な命名という,斬新かつ卓抜な手法を用いて,<L.H.O.O.Q〉は新たな時代を告げる作品となった。この作品は1919年の第1ヴァージョンをはじめ数点存在するが,1965年のくひげをそった<L.H.O.O.Q〉(下図)では,さらに自作を引用してひっくり返す,デュシャンのしたたかさと出会って,舌を巻くしかない。

イメージを操作する芸術家の自由を究極のかたちで行使した《L.H.O.O.Q.》は,20世紀美術における≪モナ・リザ》の潜在的可能性をほとんど示唆しているが,逆に過去との関係でいえば,古典的な西洋絵画の枠組みを根本的に転倒させるために,≪モナリザ》が選ばれたことは自明であろう。19世紀までの状況を踏まえつつ,20世紀的な行為を断行した≪L.H.O.O.Q.》は,確かに歴史の結節点に位置している。時期的には5年先行するカジミール・マレーヴイチの《モナ・リザのあるコンポジション》(下図)でも,ジョコンダは引用され,ばつ印によって否定されているが,作品全体は絵画的な効果を追究しており,デュシャンのような洗練された決定的な断絶の身ぶりはない。

≪L.H.O.O.Q.≫の余波,「デュシャン効果」のインパクトはきわめて大きなものがあった。≪モナ・リザ≫を引用する芸術家たちで,この偉大なる先例をまったく意識しない者はいないという意味において,ほぼ全員がその子孫だといっても過言ではなかろう。もっとも,各人にはそれぞれのアプローチの仕方はある。たとえばフエルナン・レジェの場合,鍵束とジョコンダという対極的なものの並置という発想がみられるし(上図右),ラウシェンバーグやジョーンズの作品では,コラージュのなかで透かし絵のように,あるいは亡霊のように,その姿が現われたりするといった具合であるジャスパー・ジョーンズ 数字7 カラー数字0-9(下図左)。ロバート ラウシェンバーグ リザ・フーガ No.2 (下図右)ここでは,いくつか目につく引用の様態(増殖,解休,変形,性転換,消滅など)に沿って,《モナ・リザ》像の変容を一瞥してみよう。

たとえば,《モナ・リザ》は増殖する。《モナ・リザ》と複製という問題系の必然的な展開である。マイク・ビドロの《9人のモナ・リザの泉〉(下図右)は,便器を使った有名なデュシャンのレディ・メイド〈泉〉のシルエットを,≪L.H.O.O.Q.>の複製とだぶらせたものを,九つに増幅する。ウォーホルはシルクスクリーンに四つの白いモナ・リザを転写(下図左)し、アルマン<大勢のリザたち>は16枚の複製を並べて見せる。「モナ・リザ」の分身には際限がない。

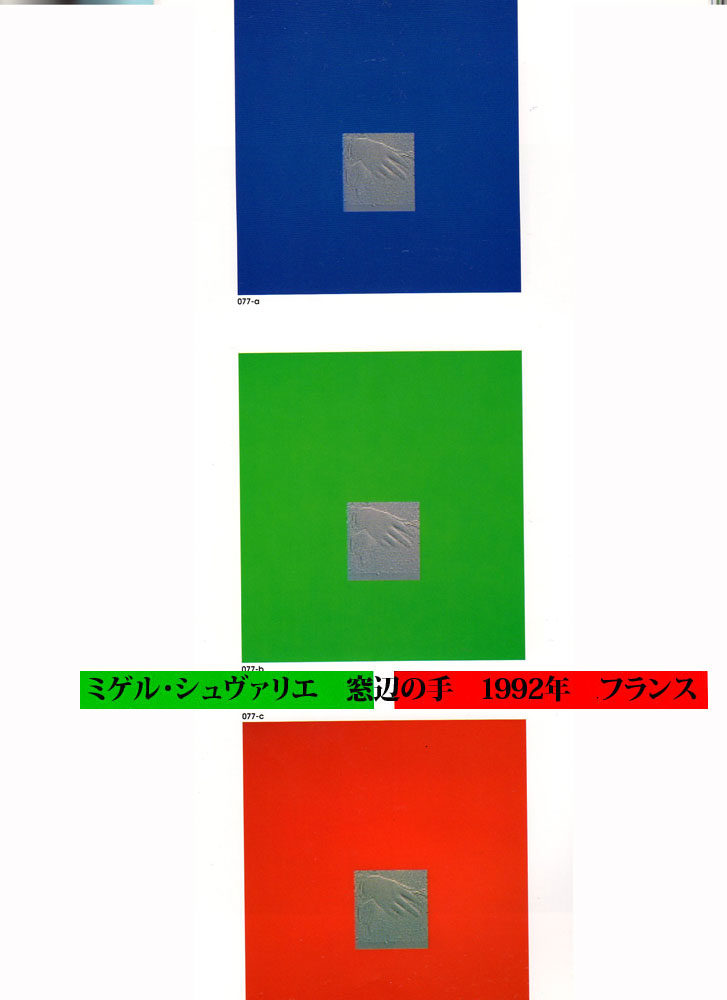

逆に,《モナ・リザ〉は解体される。断片化し,身体の部分だけがイメージのなかを浮遊する。顔だけをクローズアップして亀裂を入れたロテッラ(下図左),唇だけを大きく描きだしたヴィグルー(下図右),あるいは重ね合わせた手だけにスポットを当てたデュヴァルやシュヴァリュの作品(下図)。細部の膨張や切り取りは,意味の拡大や無化をもたらす。

逆に,《モナ・リザ〉は解体される。断片化し,身体の部分だけがイメージのなかを浮遊する。顔だけをクローズアップして亀裂を入れたロテッラ(下図左),唇だけを大きく描きだしたヴィグルー(下図右),あるいは重ね合わせた手だけにスポットを当てたデュヴァルやシュヴァリュの作品(下図)。細部の膨張や切り取りは,意味の拡大や無化をもたらす。

が描いた世界で最も有名な絵画「モナリザ(Mona-Lisa)」その若かりし姿-150x150.jpg)

-008ノルウェー・オスロ国立美術館所蔵.jpg)