鎌倉時代は、日本の仏教が復興し、あるいは新時代にふさわしい仏教が生まれ、個性豊かな多くの高僧が登場した、日本仏教史上における画期的な時代です。 南都では、いわゆる南都炎上のあと、伽藍の復興に加えて教学や戒律の復興もおこなわれました。鎌倉時代の南都仏教界には、京都の仏教界と共に、新たな息吹きが感じられます。

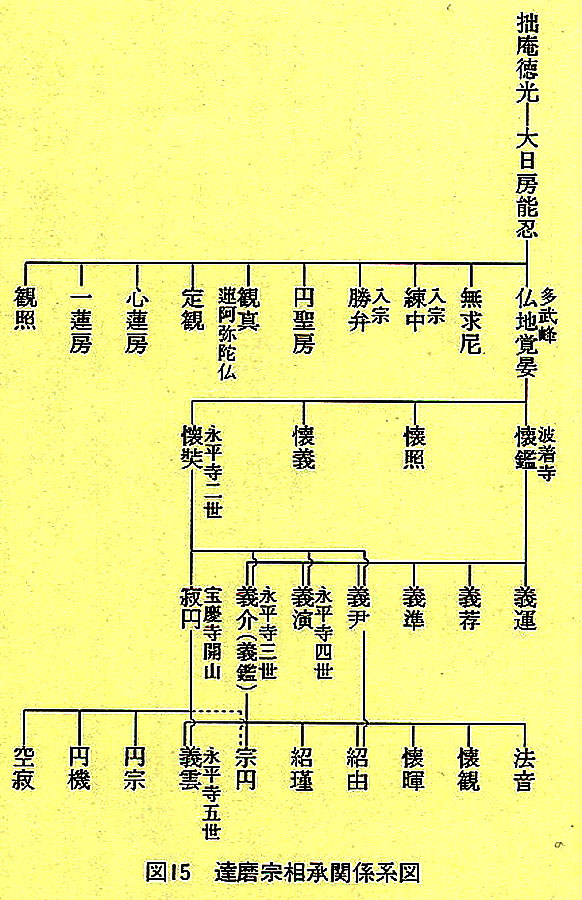

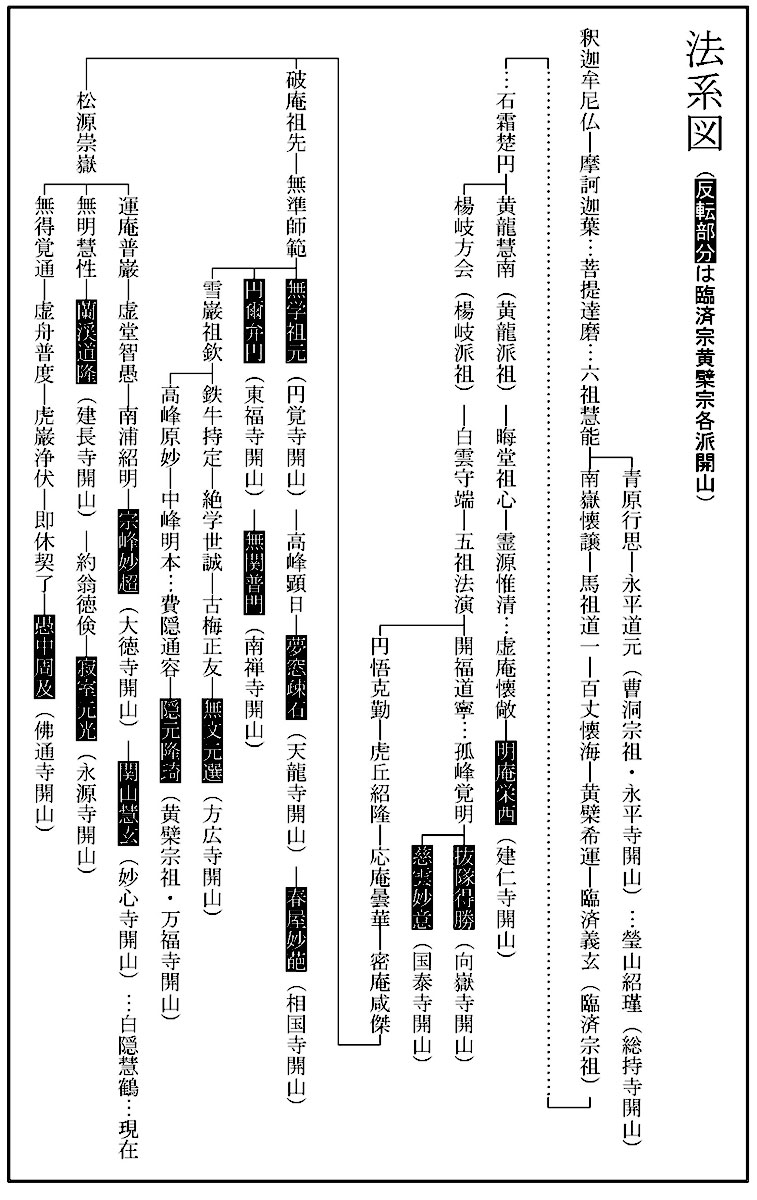

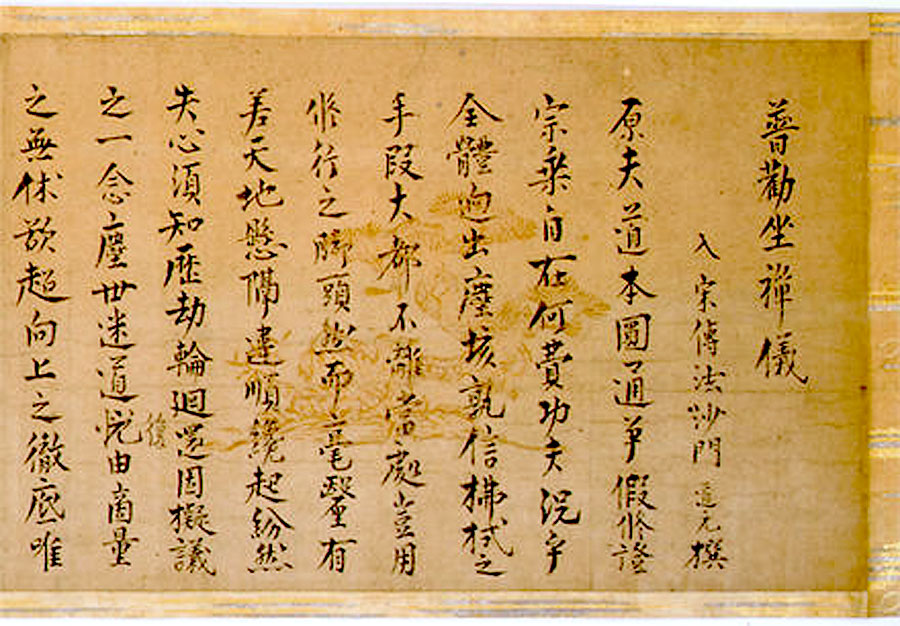

また、源空・親鸞・日蓮・一遍といった高僧によって、新しい仏教が誕生しました。高僧の活動は、各地の民衆の支持を得て日本仏教の姿を変化させていきます。 さらに、日本から中国へ渡った入宋僧や、中国からの渡来僧によって禅が伝えられました。これは日本と中国との文化交流の長い歴史の中でも特筆すべき出来事で、禅の文化は日本文化の中に重要な位置を占めるようになります。

本展は、そうした鎌倉時代における仏教の展開を、第一部「南都仏教の復興」、第二部「新仏教の誕生と展開」、第三部「禅宗の受容と進展」の三部に分けて、高僧の代表的な筆跡、肖像画・肖像彫刻、絵伝、および高僧が制作に関わった優れた仏像、仏画、仏具などによって構成し、その面影・人柄や思想の一端に触れて頂くと共に、鎌倉時代の仏教美術の特質について理解を深めて頂こうとするものです。 本展の開催にあたり、貴重な文化財の御出陳に格別の御高配を得た社寺はじめ所蔵者の方々に厚く御礼を申し上げます。(平成五年四月二十四日 奈良国立博物館長 山本信吉)

■鎌倉仏教 −−高僧とその美術 −

■はじめに

治承四年(一一八〇)十二月二十八日、平重衡は南都を焼き打ちし、東大寺と興福寺はその伽藍の大半を失った。のちに摂政・関白を歴任する九条兼実は、日記『玉葉』に

仏法・王法滅尽し了(おわ)るか。およそ言葉の及ぶところにあらず。筆端の記すべきにあらず。余このことを聞き、心神屠(さ)くがごとし。

と悲痛な思いを綴っている。

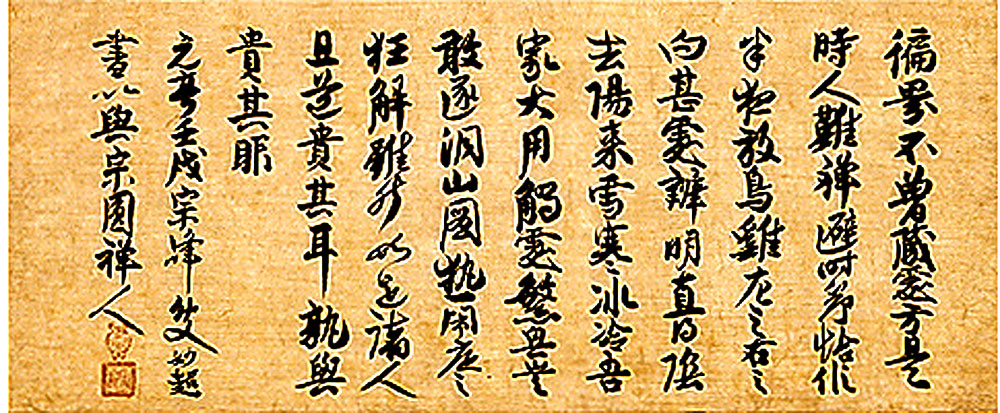

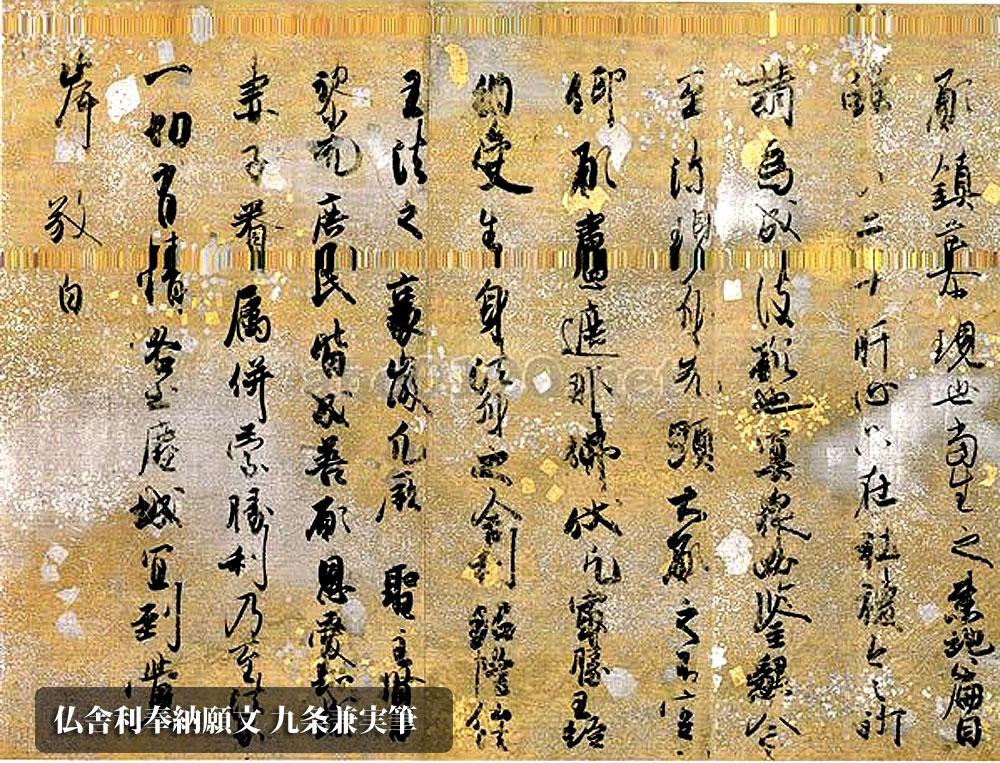

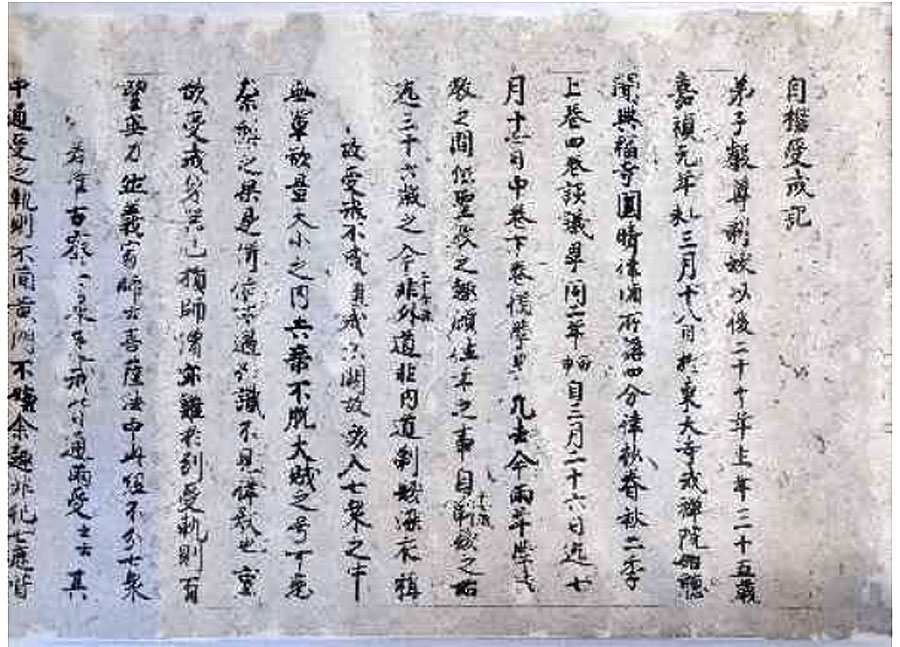

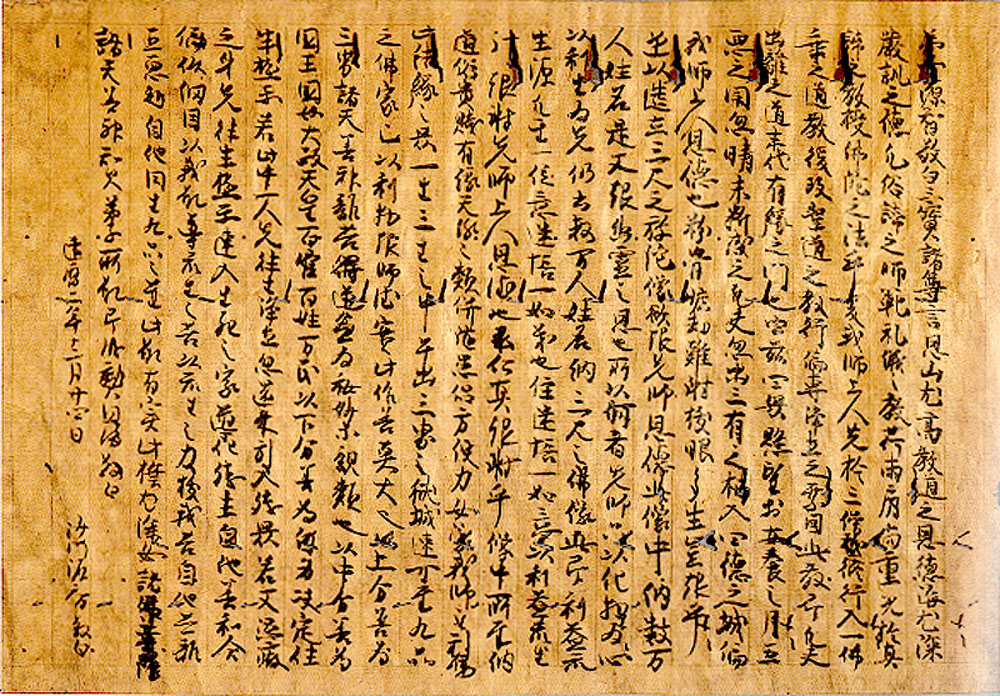

東大寺の復興は、東大寺大勧進職(だいかんじんしき)に任命された重源(ちょうげん)によって進められた。そして大仏頭部の鋳造が完了した翌日、九条兼実(下図左)は大仏の体内に仏舎利を奉籠しようとして、願文(下図右)を作成した。

この顧文によれば、兼実は、源氏と平氏による全国規模での内乱は、治承四年の南都焼打ちによる仏法の破滅が契機になっていると考えており、大仏を再興しなければ、王法を再興することもできないと主張している。

「王法」とは政治権力あるいは国家秩序のこと、「仏法」とは仏法そのものであると共に、具体的には仏法を保持する寺院のことも指す。兼実の願文にみらいれるような、王法と仏法は盛衰をともにするという考え方を「王法仏法相依(そうい)論」という。「王法仏法相依論」は平安時代の半ばすぎから顕著になり、王法と仏法はしばしば車の両輪・鳥の両翼の関係にたとえられた。鎮護国家をその任務にしていた奈良時代の仏教は、国家のための仏教であり、ある意味では国家に従属する存在であったともいえよう。しかし「王法仏法相依論」では、仏法は王法と対等であり、仏法の盛衰が王法の盛衰を決定すると主張される。

ところで、「王法仏法相依論」が台頭した十一世紀は、末法思想が広まり始めた時期でもあった。末法思想とは、釈迦の入滅を起点として、正法、像法、末法の三つの時代を経過するに従って仏法が衰滅していくという考え方である。仏の教えだけが残り、それを実践する者はいなくなるという末法の時代は、わが国では永承七年(一〇五二)から始まると考えられていた。そして十一世紀から十二世紀にかけて、現在が末法の時代であることを意図的に強く主張したのは、寺院の側であった。寺院は、国司など他の勢力による寺領への侵犯を末法の現われだと主張し、不輸・不入などの特権を寺院に与えるよう訴えた。つまり寺院は、末法を克服して王法の衰滅を防ぐには寺院を経済的に保護せよと主張したのであり、このような寺院の主張は朝廷から承認された。

平安時代の後期、十一世紀から十二世紀は、わが国における仏教のひとつの最盛期であった。「王法仏法相依論」と末法思想の広まりのなかで、上皇や貴比族は数多くの寺を建立し、塔を建て、仏像を造立し、写経に励み、そして次々に寺院へ庄園を寄進していった。寺院は、宗教界のみならず、膨大な庄園をもつ庄園領主として、政治的にも社会的にも強大な勢力となった。

ところで、平安時代の後期から鎌倉時代にかけての時期、その当時の社会において「正統」な仏教だとみなされていたのは、南都六宗(法相宗、三論宗、倶舎宗、成実宗、華厳宗、律宗)と天台宗、真言宗のあわせて八宗であった。この八宗は、本来はそれぞれが独自の教義をもつ宗派であるが、現実にはいずれもが著しく密教化しており、神祇(じんぎ)信仰や民間信仰を包み込んで、ひとつのゆるやかなまとまりを形成していた。このまとまりを、ここでは便宜上、「顕密仏教」と呼ぶことにする。これは近年になって広く用いられるようになった用語で、顕教と密教を組み合わせた言葉である。

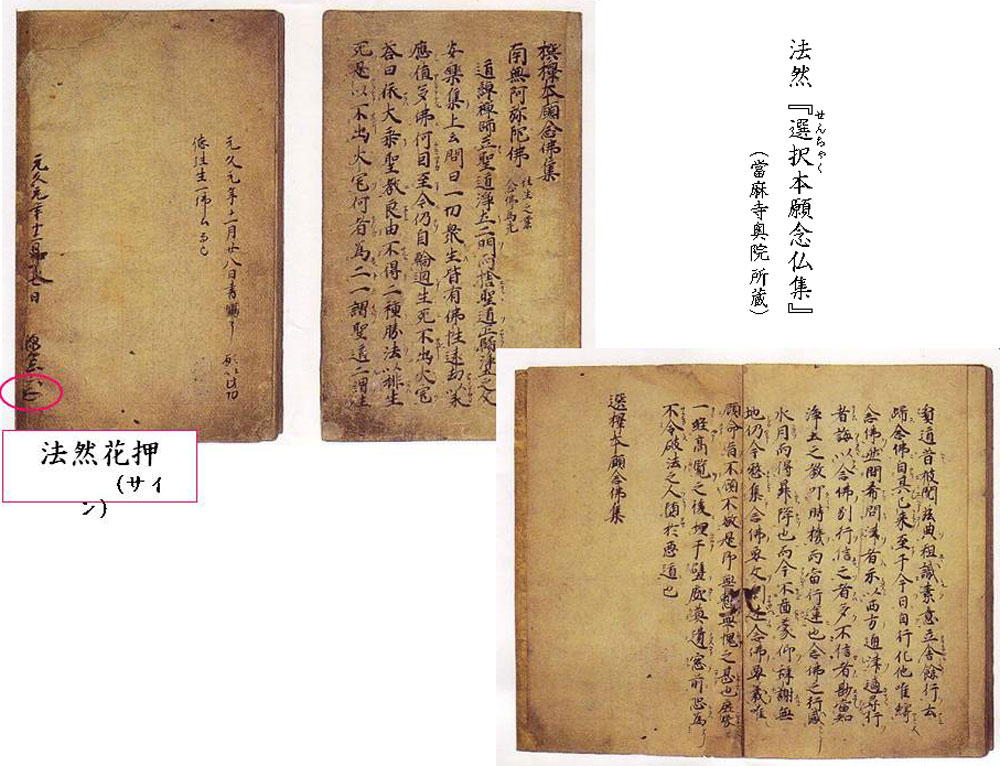

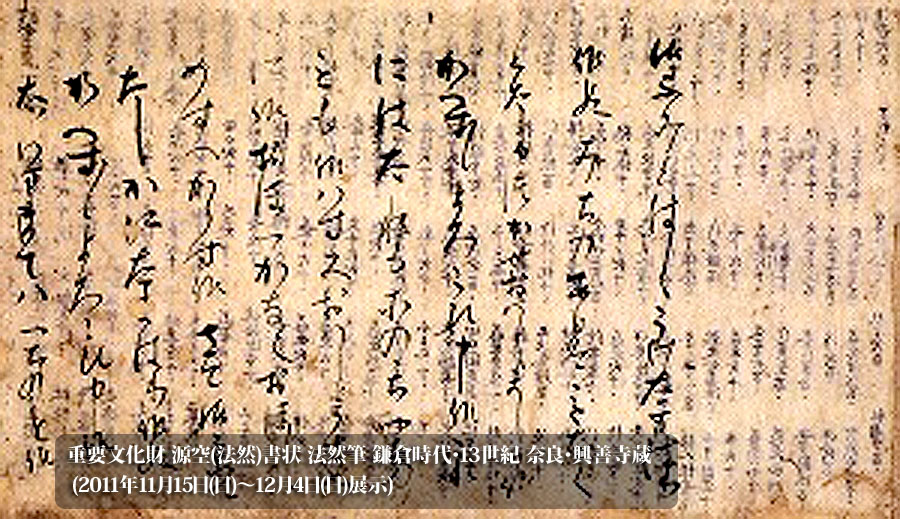

この顕密仏教に対して登場したのが源空(法然)である。源空は承安五年(一一七五)に京都東山の大谷で専修念仏を説いた。これは、念仏は阿弥陀如来が選択した往生極楽のための唯一の行だとする画期的な主張であった。

この当時、源空を激しく批判した人に貞慶がいる。貞慶が八宗を代表して専修念仏の停止と源空の処罰を求めて書いた「興福寺奏状」をみれば第一条では、源空が八宗以外の宗派を勅許なしに立てようとしたことを批判している。そして最終の第九条では、「仏法王法猶し身心のごとし」と王法仏法相依論がまず掲げられ、八宗は「偉口念仏を信じて異心なしと雖(いえど)も、専修は深く諸宗を嫌ひ、同座に及ばず」と専修念仏の姿勢が非難されている。他の条文の基本主張も同様で、阿弥陀如来だけを信じ、念仏だけに価値をおき、念仏者だけが救われるとする専修念仏が広まれば、八宗は衰える。つまり仏法が衰え、王法も衰えて国土は乱れる。八宗を代表して興福寺が専修念仏の停止を訴え出たのは(そして貞慶が筆を執ったのは)、このような憂慮にもとづいてのことであった。そしてこれこそが「正統」たる顕密仏教の論理であった。

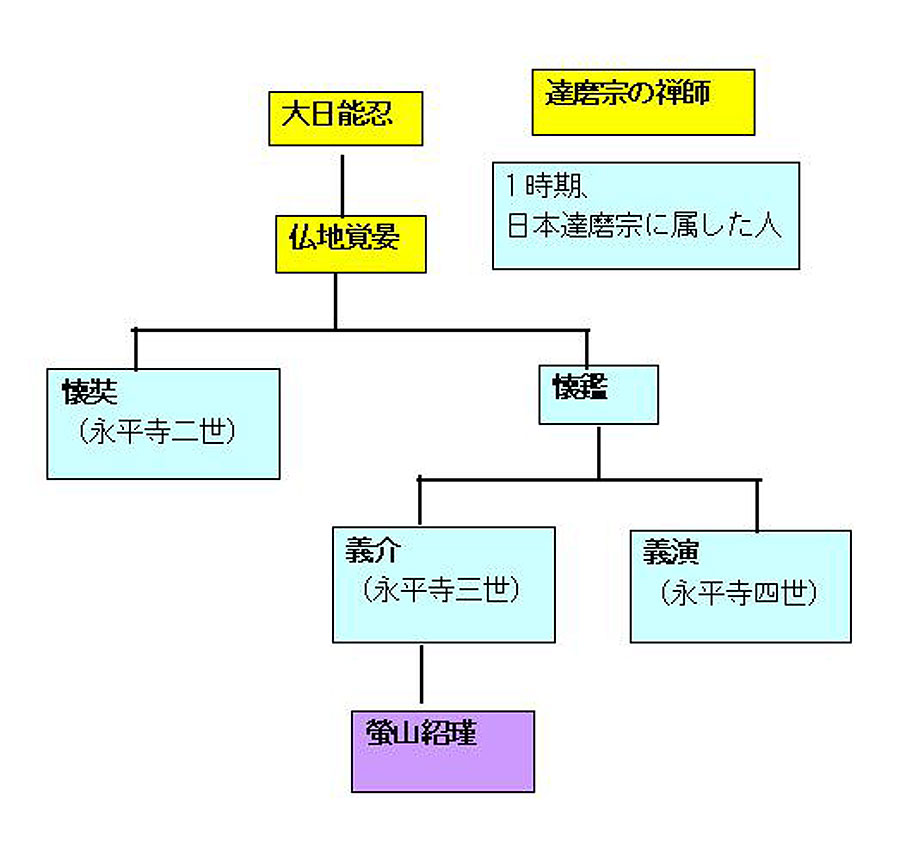

鎌倉時代にこのような論理にもとづいて迫害を受けたのは源空とその門弟ばかりではない。日蓮、大日房能忍、栄西、道元なども流罪や寺院の破却などの迫害を受けている。その理由は、彼らの思想が新しかったためではなく、それらが顕密仏教を衰えさせ、それゆえに王法を衰えさせる思想と行動だとみなされたからである。次々と登場した鎌倉仏教の高僧は、顕密仏教との関わりのなかで何をめざしたのだろうか。そしてその高僧との関わりのなかで、どのような仏教美術の名品が制作されたのであろうか。

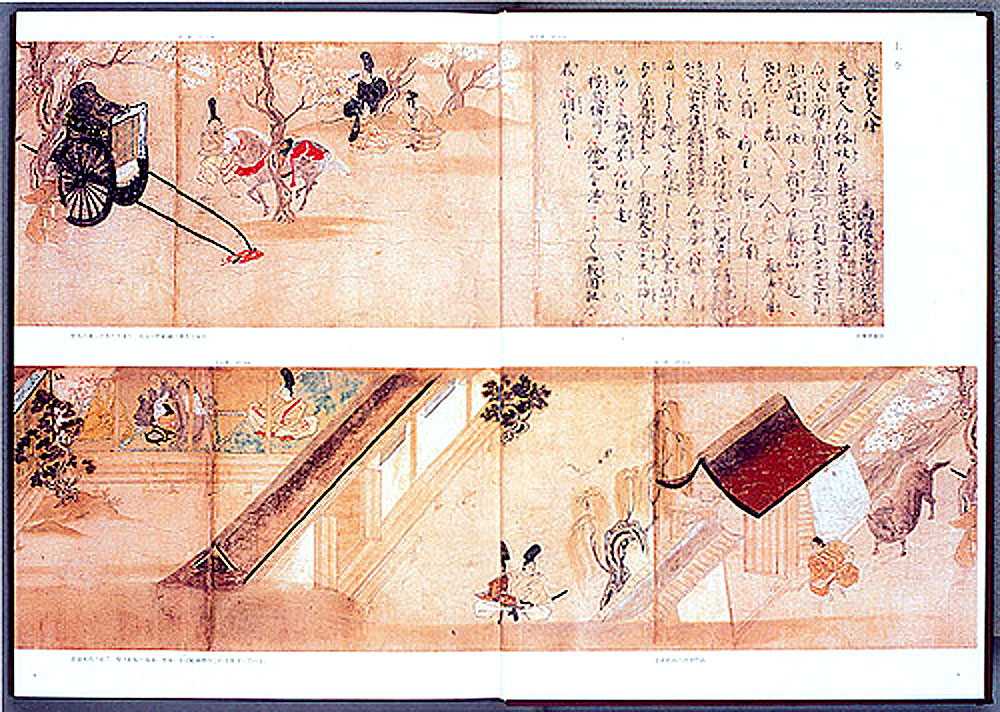

■第一部 南都仏教の復興(重源、栄西、行勇)

治承四年(一一八〇)に焼失した東大寺伽藍の復興は、造東大寺大勧進職に補任された重源(一一二一~一二〇六)によって進められた。まず大仏の鋳造に着手した重源は、貴賤を問わない勧進で費用を集め、宋の鋳師・陳和卿(ちんなけい)の協力を得て、平氏滅亡からまもない文治元年(一一八五)八月に開眼供養をおこなうことができた。この時期の復興事業を全面的に支援したのは後白河上皇で、そこには仏法の復興による王法の繁栄を頗う上皇の強い意志が感じられる。

重源は次に大仏殿の再建にとりかかったが、これは予想外の難工事であった。そのため文治二年には周防国が、建久四年(一一九三)には備前国が東大寺造営料にあてられ、重源がその国務を執行した。大仏殿の再建には源頼朝の全面的な援助もあり、ようやく建久六年に至ってその実現をみた。源頼朝が東大寺復興を支援したのは、信仰心のゆえばかりでなく、仏法の外護者としての地位を確立し、東大寺を焼いた平氏に代わって王法の中心的存在になろうとする意図が含まれていたと考えられている。

このあと重源は建永元年(一二〇六)に八十六歳で亡くなるまで、戒壇院や南大門(上図左右)などの建立や仏像の道立に力を尽くした。

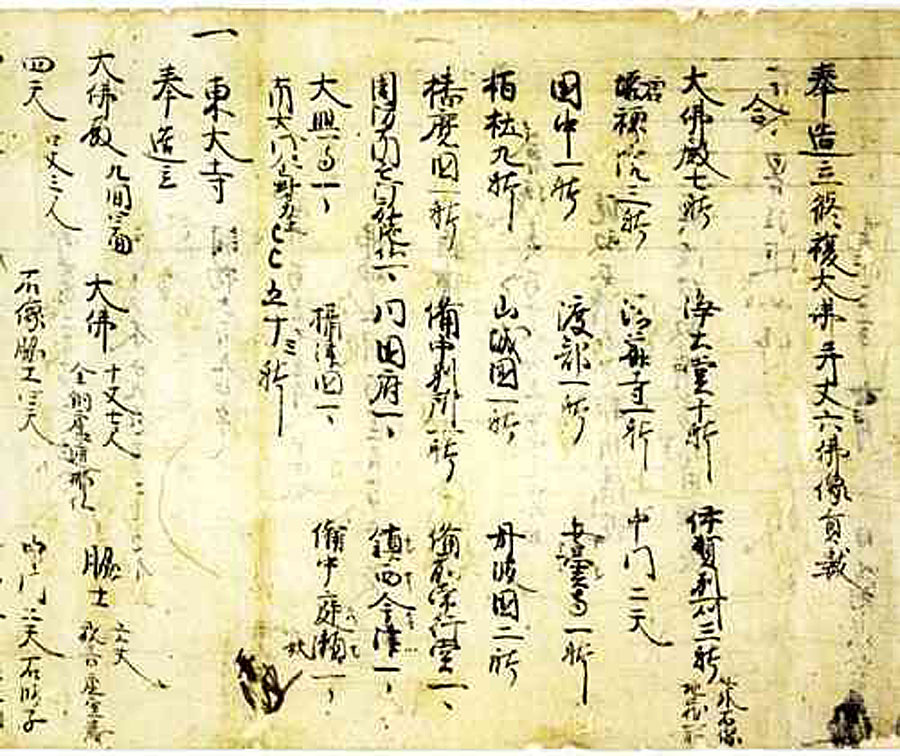

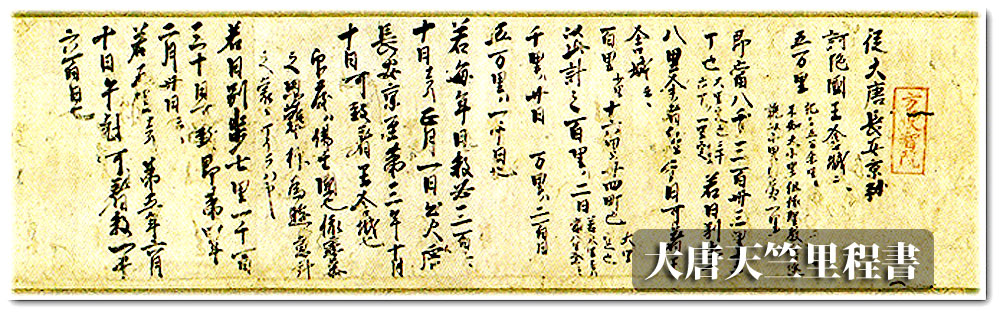

重源の活動は東大寺復興に限らず、多方面にわたっている。重源の生涯における宗教活動の内容は「南無阿弥陀仏作善集」に詳しい。そこには重源がおこなった造寺・造仏・修理・施入物の品名や員数、場所などが記されており、多くの宋の文物を東大寺などへ施入している点が注目さや大仏殿の再建にも宋の技術が用いられたが、鎌倉時代の南都仏教復興には、教学、文物、技術など様々な面で宋の影響がみられる。復興といっても、それは古代そのままではなく、新時代にふさわしい内容をもつ復興であった。

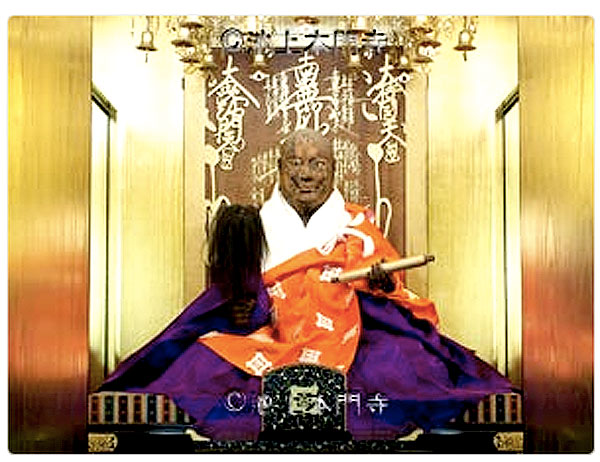

東大寺俊乗堂に安置されている重源の像は、東大寺復興の大事業にかけた重源の執念にも似た気迫をいかんなく伝える肖像彫刻の傑作である。

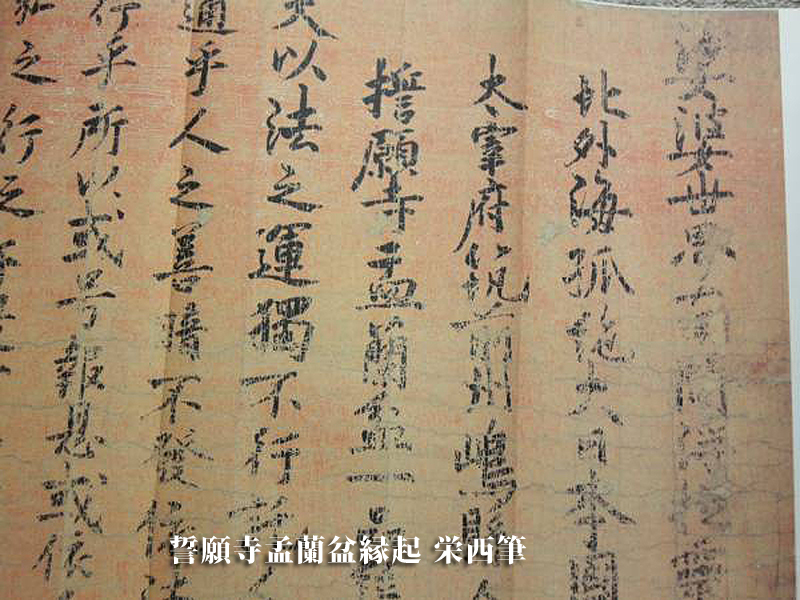

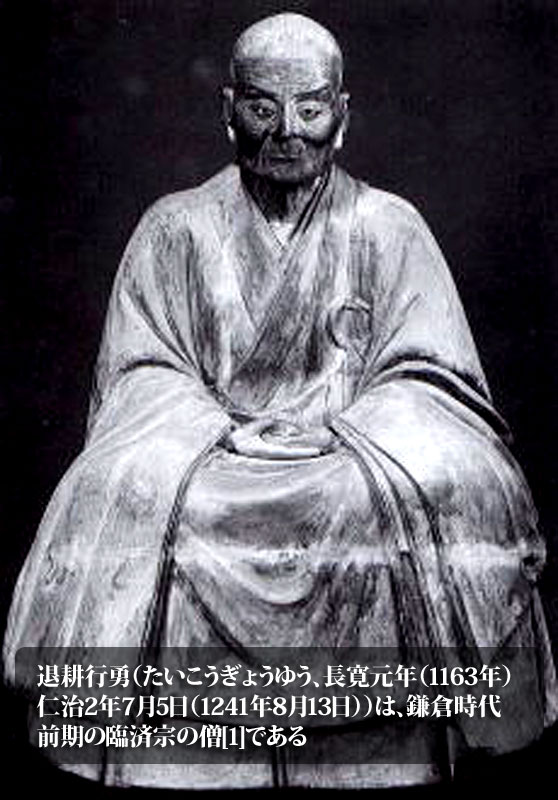

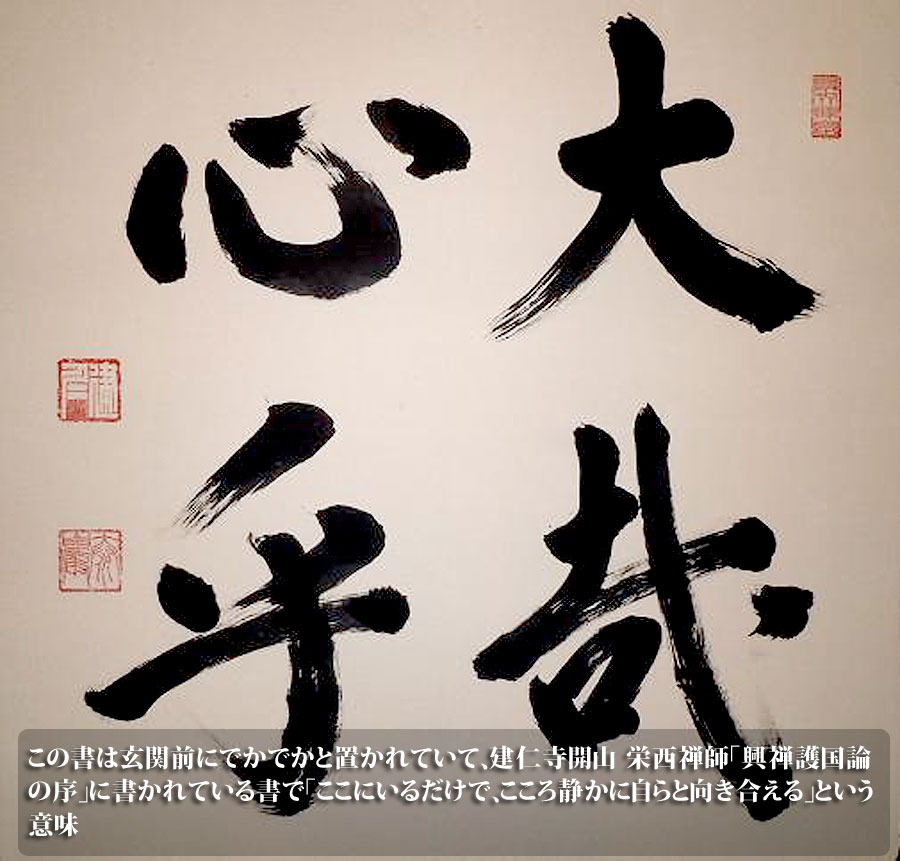

重源の死後、造東大寺大勧進職に補任されたのは栄西(一一四一~一二一五)そのあとを行勇(ぎょうゆう)(一一六三~一二四一)が引き継いだ。行勇は栄西の弟子で、東塔・大講堂・大湯屋・鎮守八幡宮などの再建や移建、そして大鐘楼と梵鐘の修復など多くの工事を完成させ、東大寺の復興に貢献した。

▶貞慶(じょうけい)、点遍、宗佐、凝然)

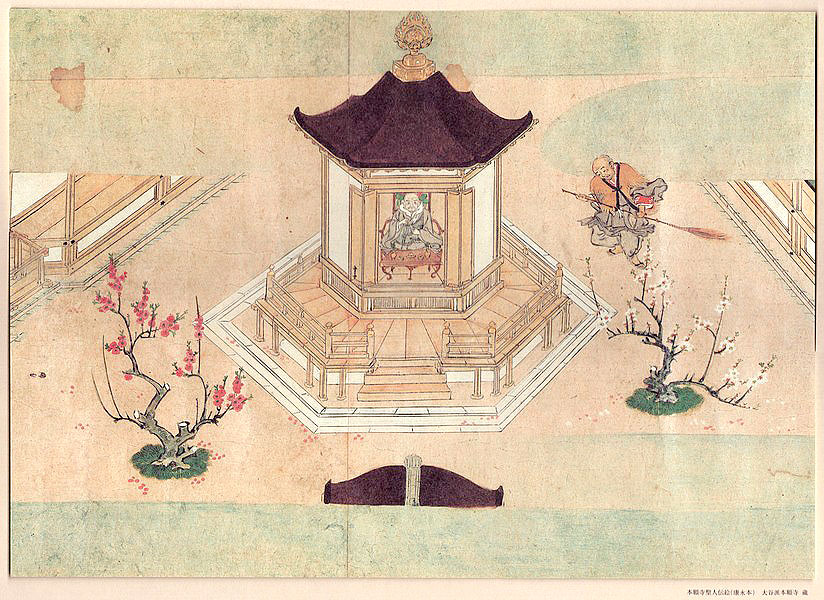

貞慶・じょうけい(一一五三~一二二二)は将来を嘱望された興福寺の学僧であったが、建久四年(一一九三)に笠置寺へ移った。笠置には弥勤菩薩の巨大な磨崖仏があり、弥勒の一大霊場として世に知られていた。貞慶の本格的な宗教活動はこの時に始まる。

貞慶は、釈迦・弥勤・観音にとりわけ深い信仰をもち、戒律の復興に力を尽くした。また勧進僧たちの求めに応じて多くの文章を執筆し、朝廷や幕府からの援助のほかにおそらくはこうした人々との深い関わりによって、荒廃した由緒ある寺々(笠置寺、海住山寺、元興寺、海龍王寺、惣持寺など)を復興した。

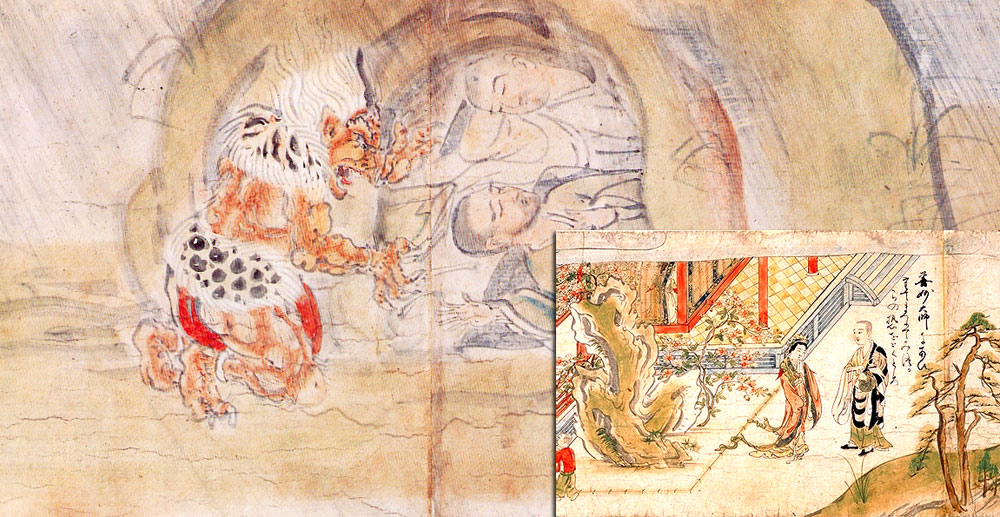

笠置曼荼羅図・上図は、貞慶が復興した笠置寺の姿を伝える唯一の図で、巨大な弥勤の磨崖仏を背景にして、貞慶が建立した十三重塔や礼堂などが立ち並ぶ様を描いている。貞慶が造営した笠置寺般若台には、重源も宋版大般若経や梵鐘を寄進している。勧進僧とのつながりが密接だった貞慶が関係した寺や地域には、民衆の信仰を集めている場所が多く、専修念仏を弾劾する「興福寺奏状」を貞慶が八宗を代表して書いたのは、その学識や文章力のはかに、庶民の世界にも及ぶ広い視野をもっていたためだと考えられる。

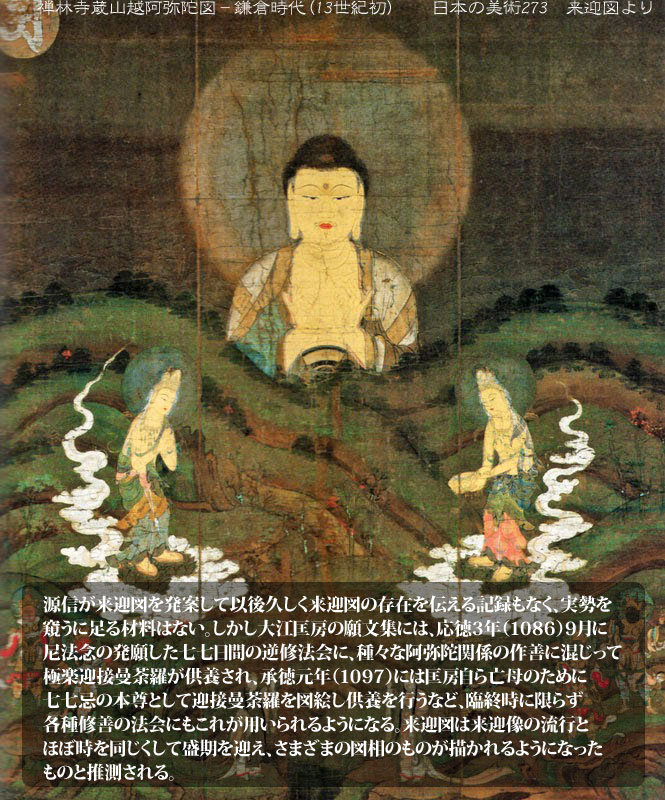

貞慶は、源空(法然上人)と対立してはいても、深く阿弥陀如来を信仰していた。貞慶が批判したのは、阿弥陀一尊だけを信じ、諸行往生を否定して念仏だけを往生行とする専修念仏の姿勢であった。貞慶が「汝は誰が弟子ぞ。誰かかの弥陀の名号を教えたる。誰かその安養(極楽)浄土を示したる」と源空を批判したように、仏教すべての教主である釈迦への信仰が、この時期、貞慶をはじめとする顕密仏教の改革派の中で著しく高揚する。そして末法の時代だからこそ釈迦の教えに還ろうとする運動が盛んになった。舎利信仰や戒律の重視などはその運動の主たる要素であった。なお貞慶は晩年に、古くからの観音の霊場であった海住山寺へ移る。晩年の貞慶は観音の来迎を得て補陀落山へ往生したいと強く願っており、貞慶によって、この地で初めて観音来迎図が考案制作された。下図左例

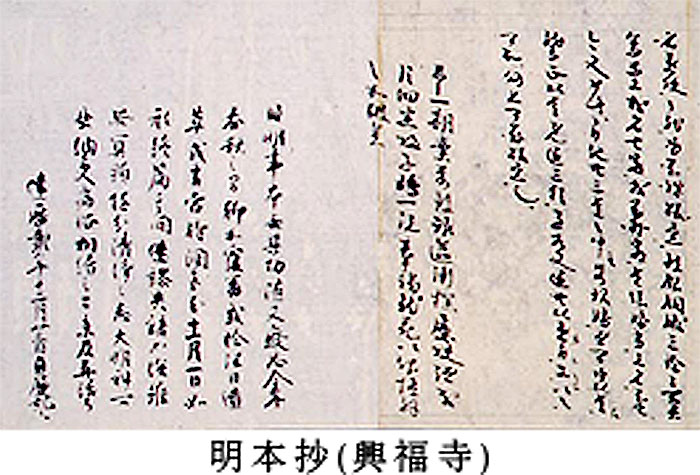

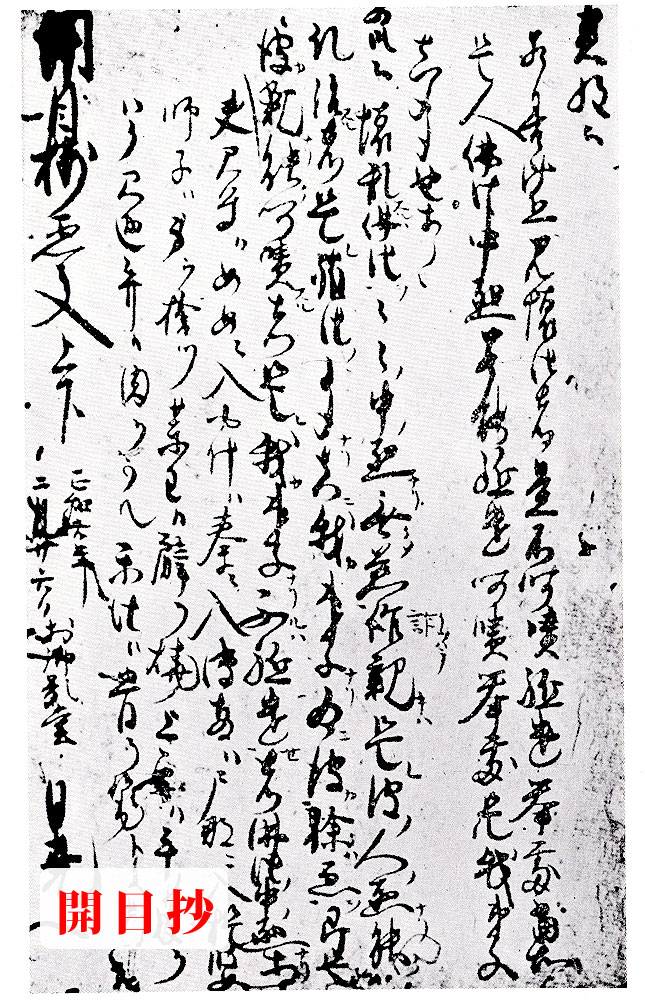

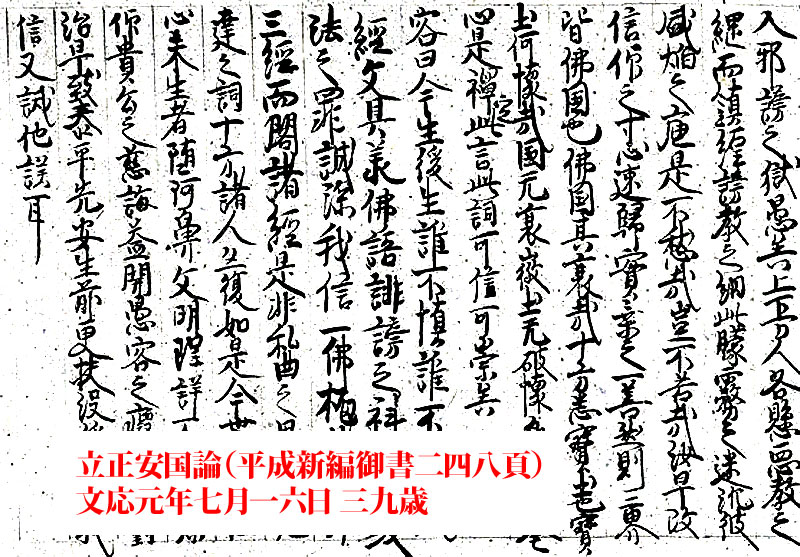

貞慶はまた法相教学の復興と確立にも大きな役割を果たした。『明本抄(上図右)は代表的著作のひとつである。

.jpg)

性慶作-江戸時代・14世紀-東大寺蔵l.jpg)

。.jpg)

.jpg)

。.jpg)

.jpg)

。.jpg)

.jpg)

.jpg)

の開山.jpg)