戦争美術の世界

■戦争の光景

■戦争の光景

モダンアート以前に遡る伝統を持たないわが国の洋画には、大画面の群像作品があまりない。戦中の戦争画制作はこの欠落を取り戻す絶好の機会でもあったようだ。とりわけ軍の依頼による公式の戦争画(作戦記録画)が軌道に乗り始めると、洋画家の多くはこの期待にこたえるかのように、戦場の光景をくりかえし大作に描いた。だがその画面は、戦争の各段階に応じてかなり表情が異なっている。

昭和十二(一九三七)年の盧溝橋事件から昭和十六(一九四一)年の真珠湾攻撃にいたる日中戦争期の作品には、ほとんど敵兵の姿が見られない。また主役であるはずの日本兵も後ろ姿で描かれることが多い。これは戦争理念があいまいな日中戦争の性格によるものだろう。日本の正義に確信が持てなければ敵兵を悪役として描ききることは難しい。善玉も悪玉もいない以上、流血や死体はなおさら描けない。見る側はそれらを尊い犠牲とも、痛快な勝利とも読むことができないからだ。一方、この時期の戦争画には日の丸がやたらと描かれる。それは、どう読んでよいかわからない戦争画を「聖戦」の文脈に引き寄せるための品質保証書でもあった。

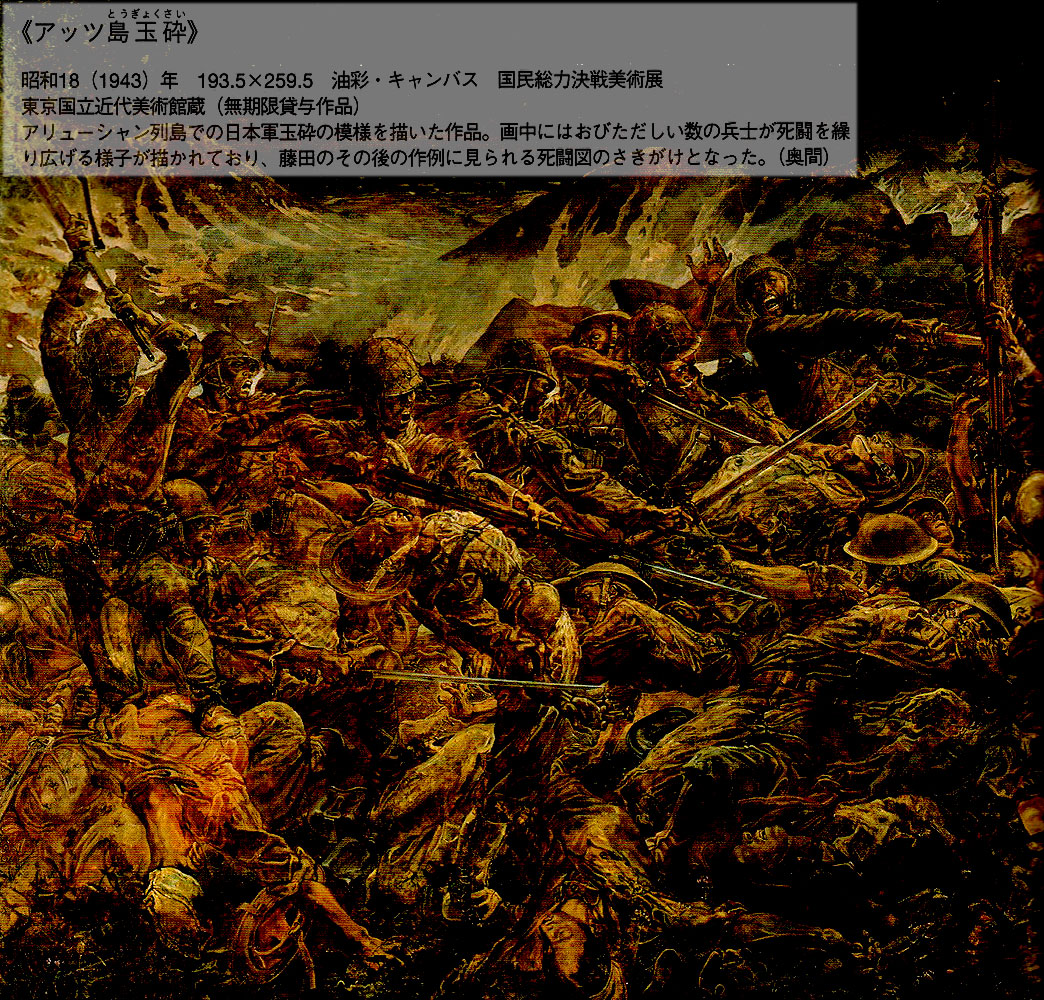

この状況を一変させたのが、昭和十六年末に始まった太平洋戦争だった。アジアを西欧列強から解放するという大義名分を掲げたこの戦争によって、明快な善悪の物語が立ち上がる。これは善玉=日本兵と悪玉=連合国兵士の登場を意味していた。それゆえ太平洋戦争期の戦争画は、主役の日本兵をてらいなく正面からとらえ、敵役の米・英軍兵士やその死体までも描くことができた。もちろん、昭和十人(一九四三)年頃をさかいに日本は守勢に回り、敗戦へと向かうのだが、それでもこの「正義の物語」は衰えない。いきおい戦争末期の戦争画は、あたかも宗教画における殉教図のような、「躁網される正義」のイメージを描き出すことになる。

(かわたあきひさ・千葉工業大学 工学部 教育センター(工学部))

■彫刻

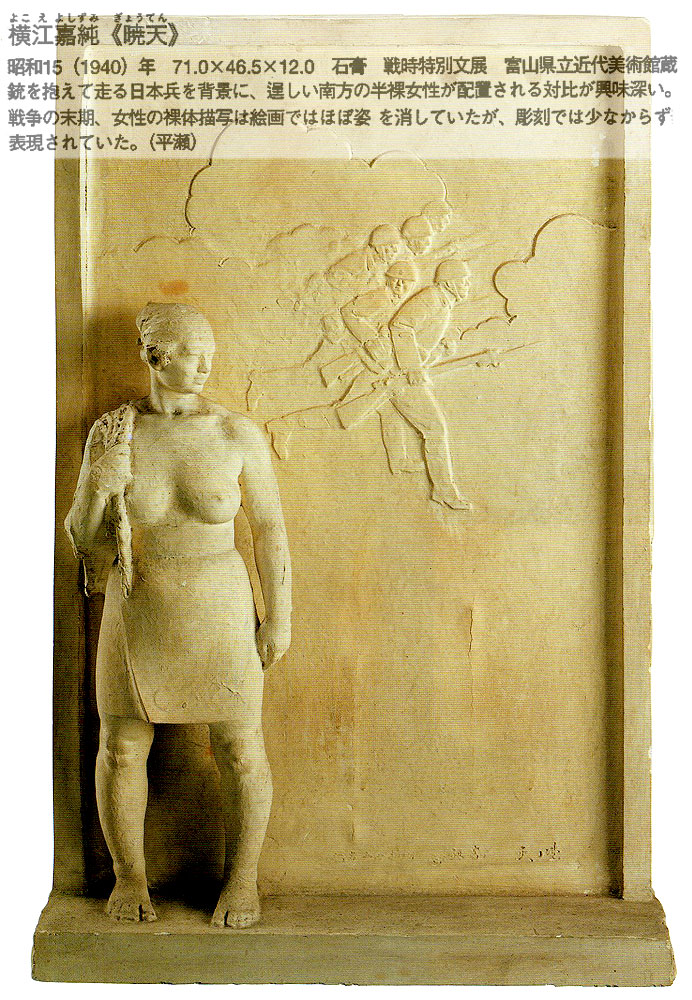

戦中の彫刻は絵画とその前提を異にしている。シュルレアリスムや抽象にとつてかわるように広義の戦争画が席巻する絵の世界と比較して、明確な「前衛」の彫刻が根付かない状況の中で、彫刻の全般的な苦難は、表現の問題以上に材料難であったといっても過言ではない。また、題材的に幅の広い絵画と対照的に、人物表現が大半を占めていた彫刻界においては、戦中ではそれまで圧倒的に多数制作されていた裸体彫刻は減少し(とはいえ、ヌードがほぼ皆無となった絵画と比べて彫刻ではまだ多数制作されていた)、前線兵士や傷痍軍人、銃後の人々、とりわけ軍神などの戦争の英雄の彫像が表舞台にあらわれることとなった。加藤建夫陸軍隼戦闘機隊長像や山本五十六像はその典型である。

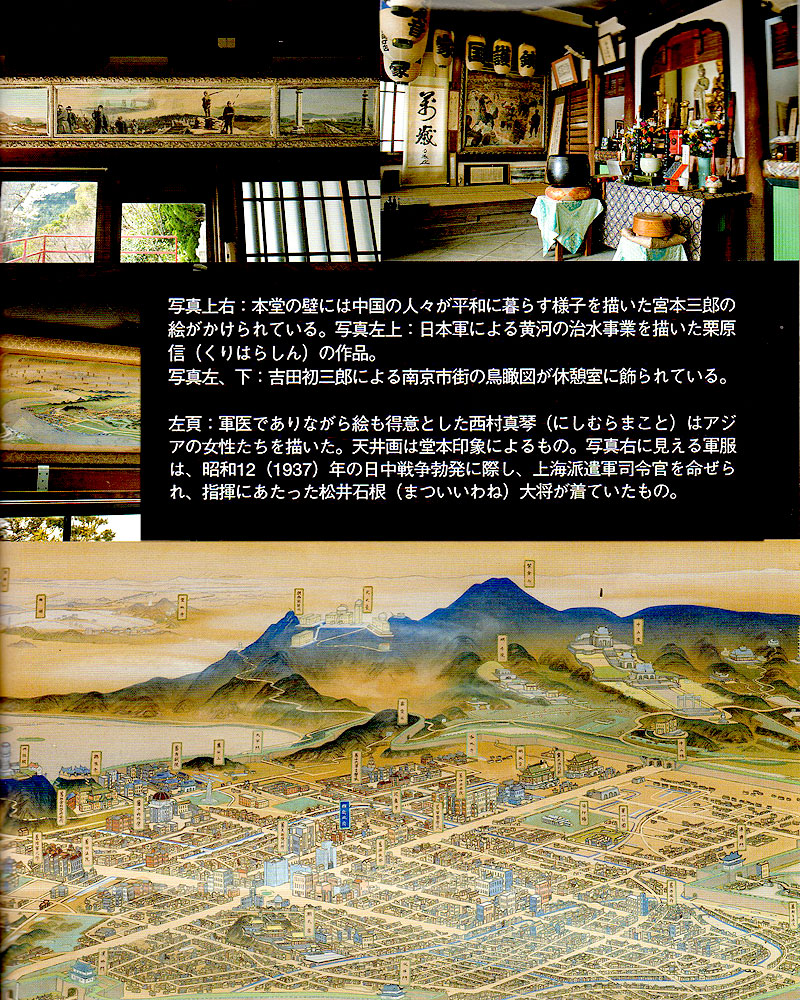

加えて、戦時体制において崇敬すべき歴史・神話上の人物像も盛んに制作された。吉田松陰のような勤皇家として尊ばれた人物たちの像が制作され、展示されて多くの人々が鑑賞し、さらには販売されてその代金が軍に献納された。

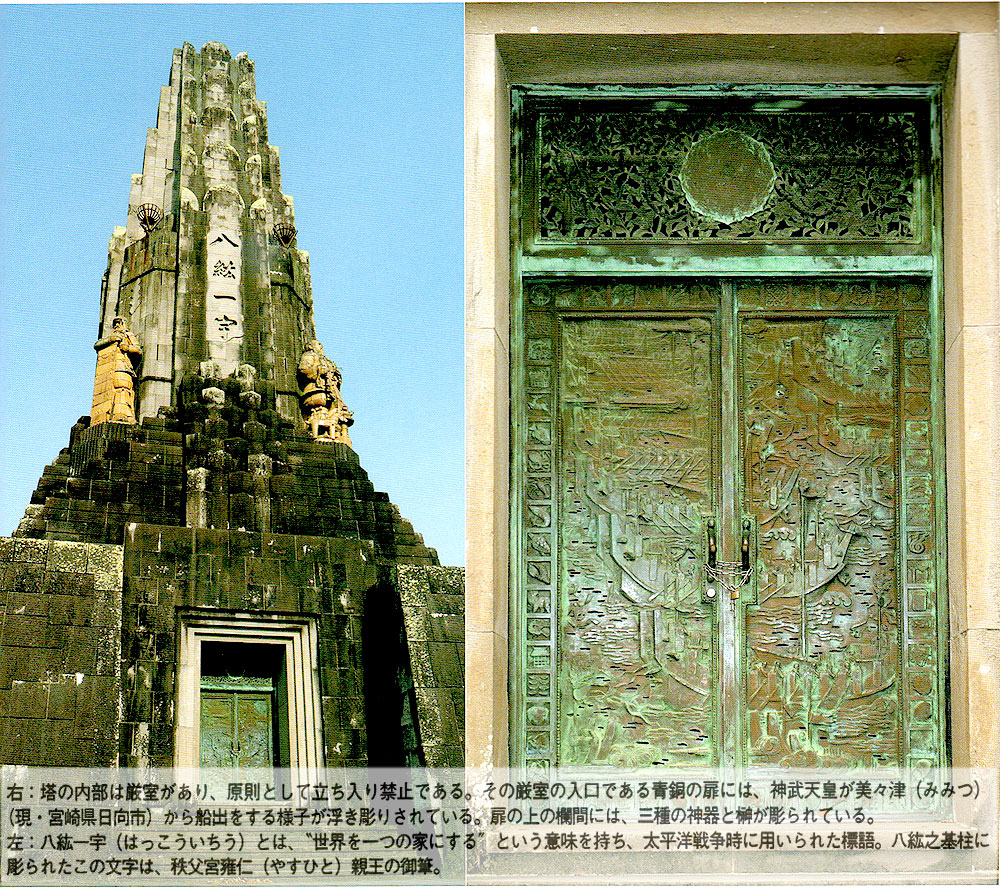

一方で戦局の進展は戦果と共に戦死者を生み出す。その象徴となるモニュメントの需要が急増し、戦勝の記念碑と共に、戦死者を弔うモニュメントが、忠霊塔や忠魂碑、銅像やそれにかわる石や木、セメントによる彫像という形で次々に制作される。「八紘之基柱」や「興亜観音」はスケールにおいて最も注目に値するものであるが、同時に戦地の材料をシンボリックに使用した点も見逃せない。挙国一致が叫ばれる世相下にモニュメント制作において彫刻家と建築家のコラボレーションも賞揚された。

戦争美術巡回展に出品するには物理的に適さない彫刻ではあったが、三次元の人物像の強いリアリティ、屋外の誰でも眺めることが ・さつりつできる場所に吃立するモニュメントの存在感の強さは、英雄を欲し、戦意高揚を必要とした戦時体制下で絵画以上の効果を挙げた部分があるということもできるであろう。

(ひらせれいた・姫路市立美術館学芸員)

Top

■戦争の光景

■戦争の光景