■空海の生涯と東寺講堂の立体曼荼羅

■空海の生涯と東寺講堂の立体曼荼羅

丸山士郎

■一空海の生涯

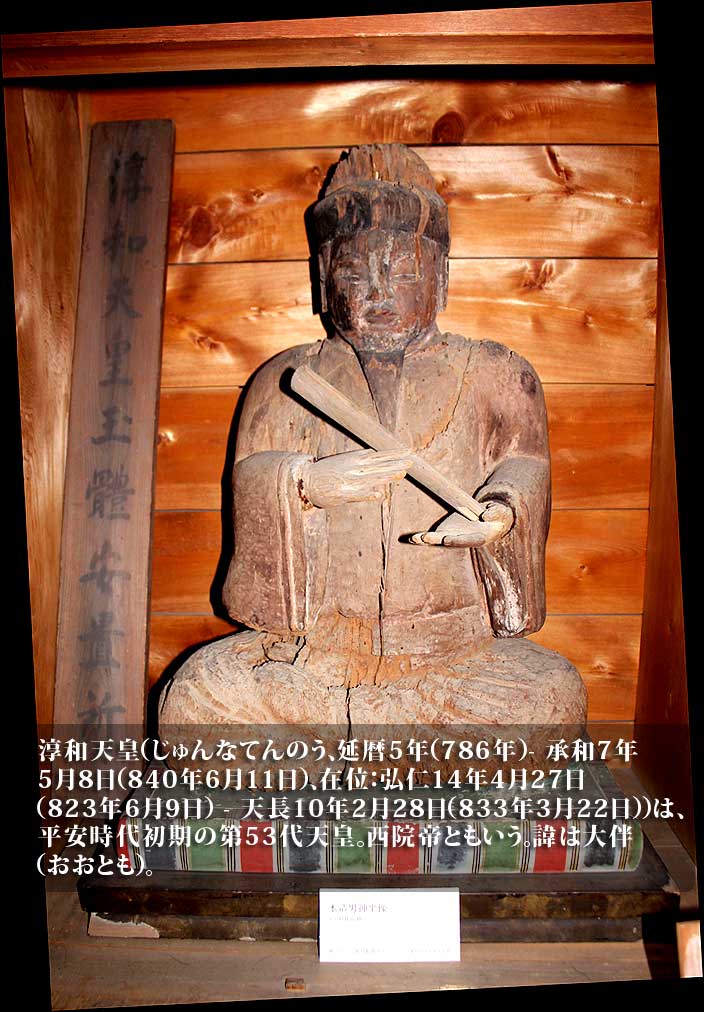

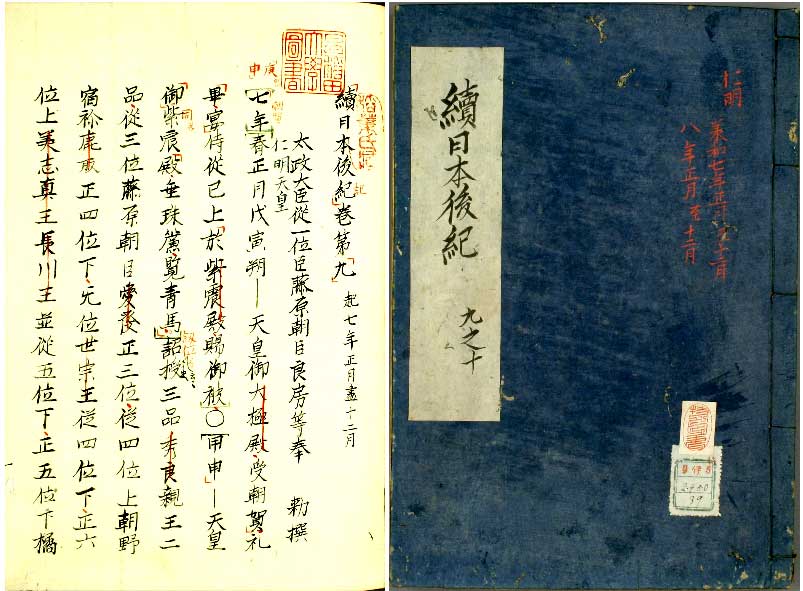

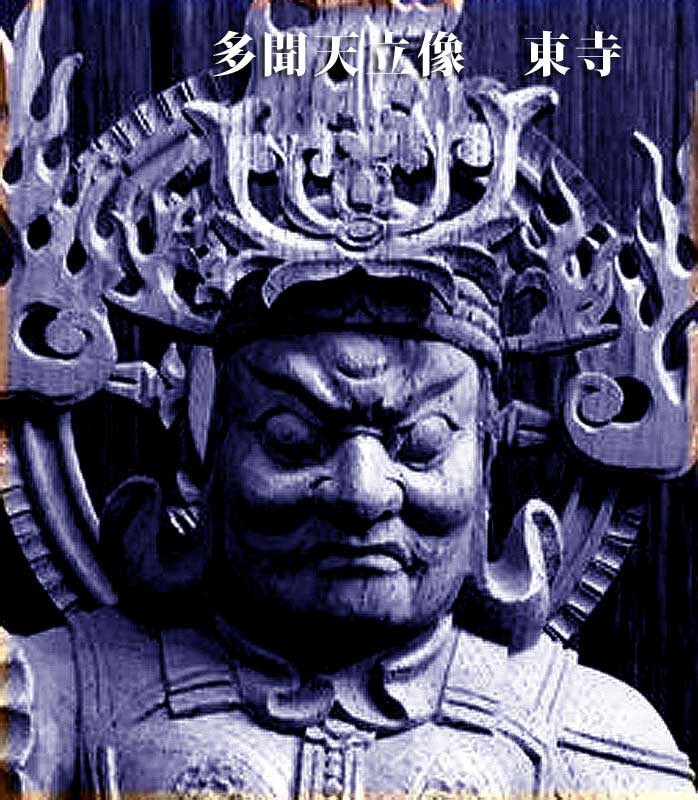

空海の生涯については、同時代に書かれた伝記や空海自身が記した自伝があり、当時の人物としてはよく知ることができる。最も重要な伝記は、『続日本後紀』承和二年(八三五)三月二十五日条の浮和太政天皇の弔書に含まれる記述である。自伝はいくつかあるが、『三教指帰』の序文は出家前の青年期の様子を伝える。『三教指帰』は空海の著述で、儒教、道教、仏教の優劣を述べて、仏教が最も優れたものであるということを戯曲風に著したものである。

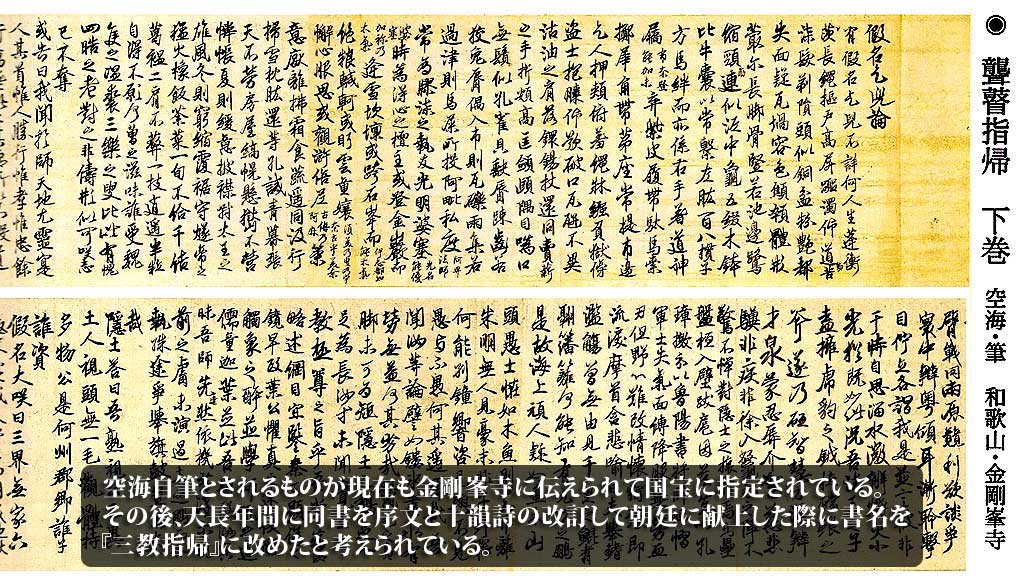

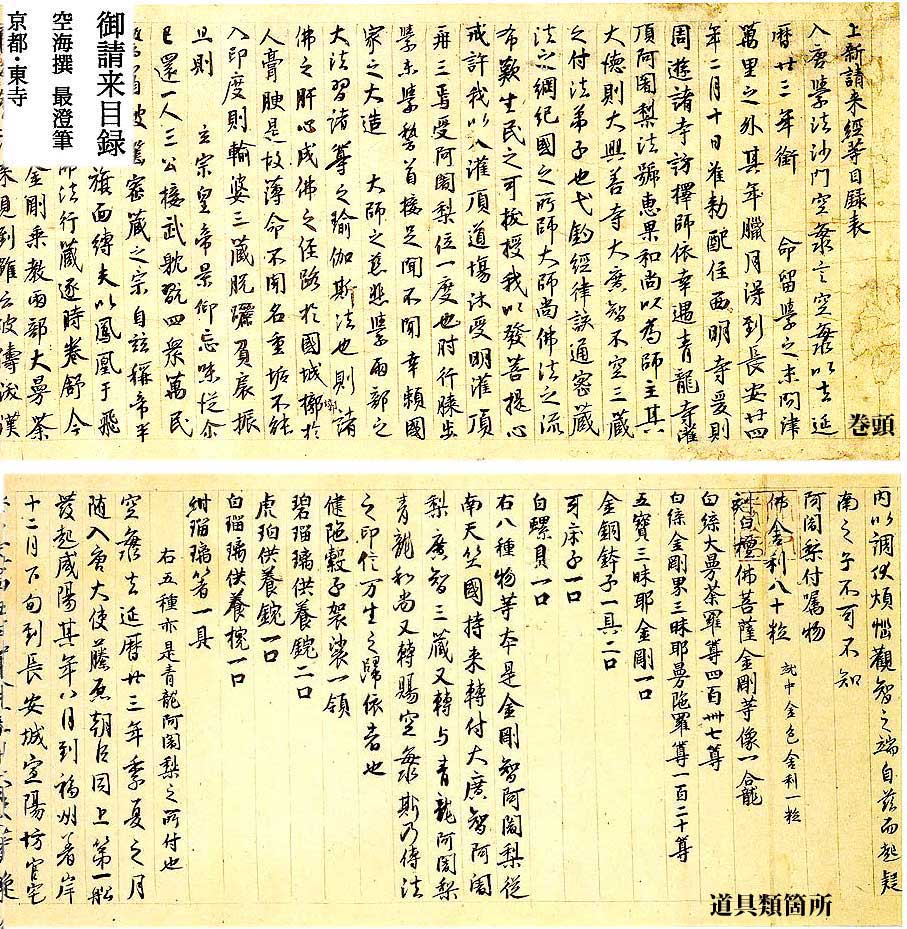

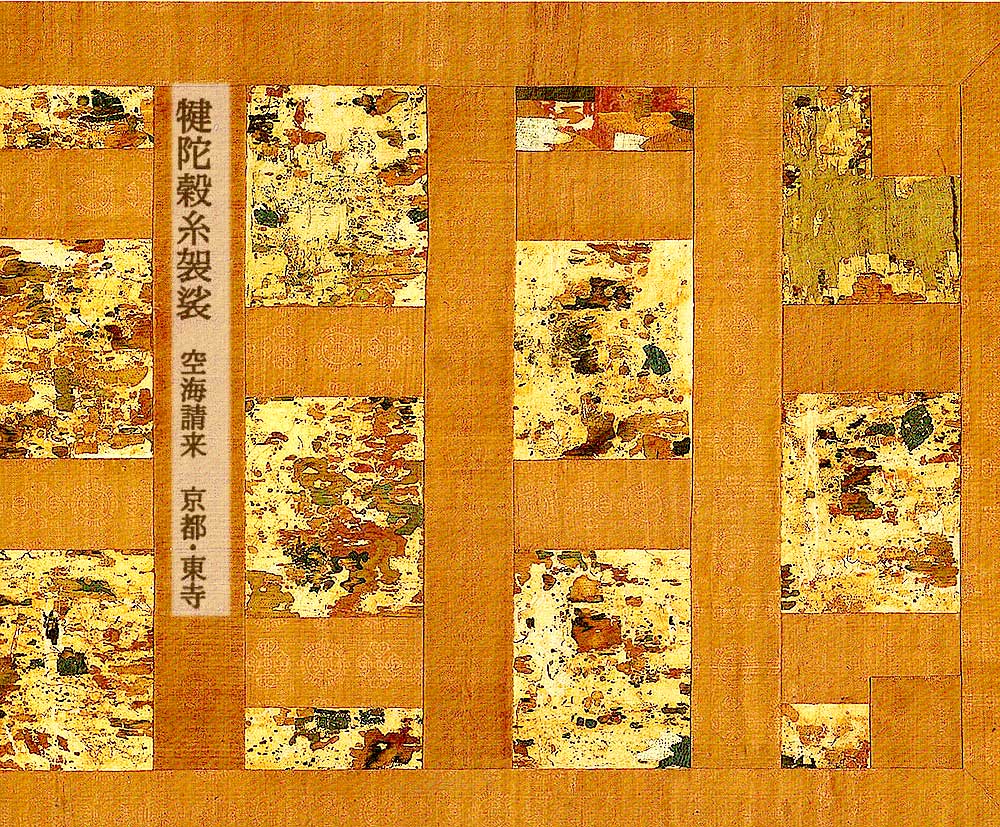

内容は、延暦十六年(七九七)頃に著された『聾瞽指帰』(ろうこしいき)(上図)とほぼ同じ文章であるが、序文がそれには無い空海の生い立ちの記述に変わっていて、入居後に書かれたと考えられている。入居中については、空海が帰国後に朝廷に提出した報告書である「御請来目録」(下図左)に様々なことが記される。

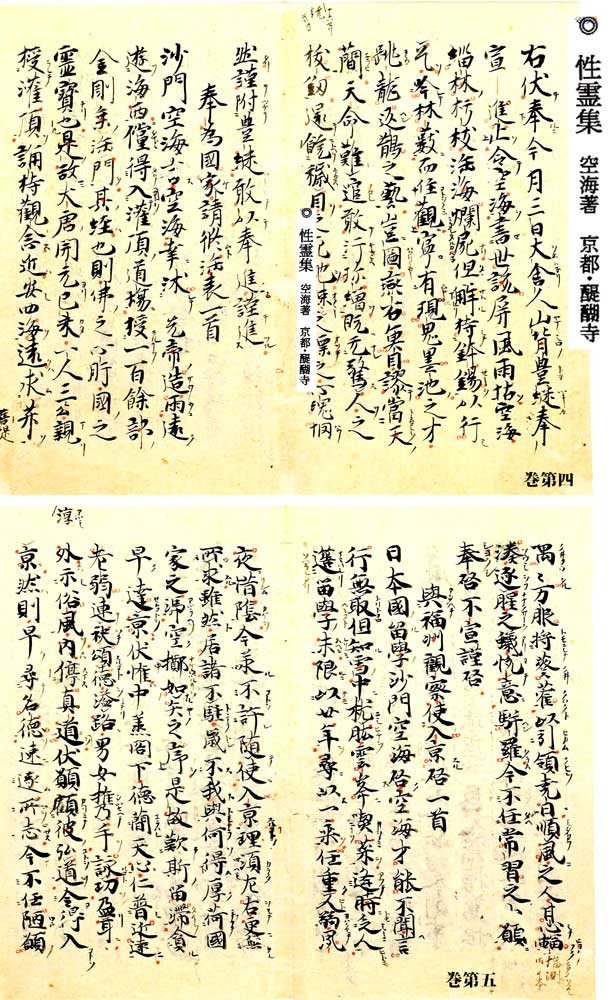

また、空海が書いた文章を集めた「性霊集」(上図右)にも、空海の事績を伝えるものが多くある。それらによって空海の生涯を簡単に追うことにする。

▶空海の生立ち

空海は、宝亀五年(七七四)に讃岐国(現在の香川県)多度郡に生まれた。生家は佐伯氏で、讃岐国造りの流れをくむ家であった。延暦七年(七八八)、十五歳のときに叔父の従五位下阿刀大足から文書の習読を学び、十八歳の時に京の大学に入って勉学に励んだ。大学で学ぶ間に、一人の僧に出会い『虚空蔵求聞持法』という経典を示された。それは、もし経に説かれている通りに虚空蔵菩薩の真言を百万遍唱えれば、あらゆる経典の文句を暗記し、意味を理解することができるというものであった。空海はその言葉を信じ、阿波国の大滝岳に登り、また、土佐国の室戸崎で一心不乱に修行すると、それに応えて虚空蔵菩薩の応化である明星が空に現れたという。

大学では官吏になるための勉強をしていたが、修行するうちに朝廷での出世や経済的な豊かさを求めることが次第に疎(うと)ましくなり、出家を望むようになる。しかし、周囲から忠孝に反するといって反対にあった。『聾瞽指帰』はそのような周囲を説得するように書かれた、出家の宣言書のようなものであった。

その後しばらくの間の事績は不明であるが、『続日本後紀』によると三十一歳の時に得度したという。得度とは国から正式に僧として認められることをいうので、それまでは未公認の僧であったことになる。空海三十一歳は延暦二十三年(八〇四)に当たるが、入唐した年でもあった。留学僧として唐に渡るには正式な僧になる必要があったが、なぜそれに合わせるように得度が可能であったのか、そもそも、なぜ留学僧に択(えら)ばれたのかは不明である。その時点ですでに僧として高い評価を得ていたのかもしれない。

▶入唐

『日本後紀』延暦二十四年六月八日条によると、遣唐使一行は延暦二十三年七月六日に肥前国(現在の佐賀県)松浦都田浦を出航する。当時、大陸への航海は命がけであり、空海が乗った船は嵐のため予定地の明州(現在の漸江省寧波市)から南に遠く離れた福州(現在の福建省)に八月十日に漂着した。その後も、上陸許可がおりずに一行はそこで足止めされ、空海が福州の監察便(責任者)に書状を送って許可を求めている。(『性霊集』巻第五)。そのかいもあってか大使等の長安入りは認められるが、空海には許可がおりず、改めて許可を求めている(同)。

十二月二十一日に長安に着くが、すぐに仏教の修行に集中することはできなかった。翌延暦二十四年二月に遣唐便が帰国すると、空海はようやく時間を得て高徳名僧を歴訪し、偶然、青竜寺で師となる恵果に出会った。恵果は、多くの密教経典を漢訳し、密教を大成した不空の弟子で、その不空は、インドから密教を中国に伝えた金剛智の弟子であった。

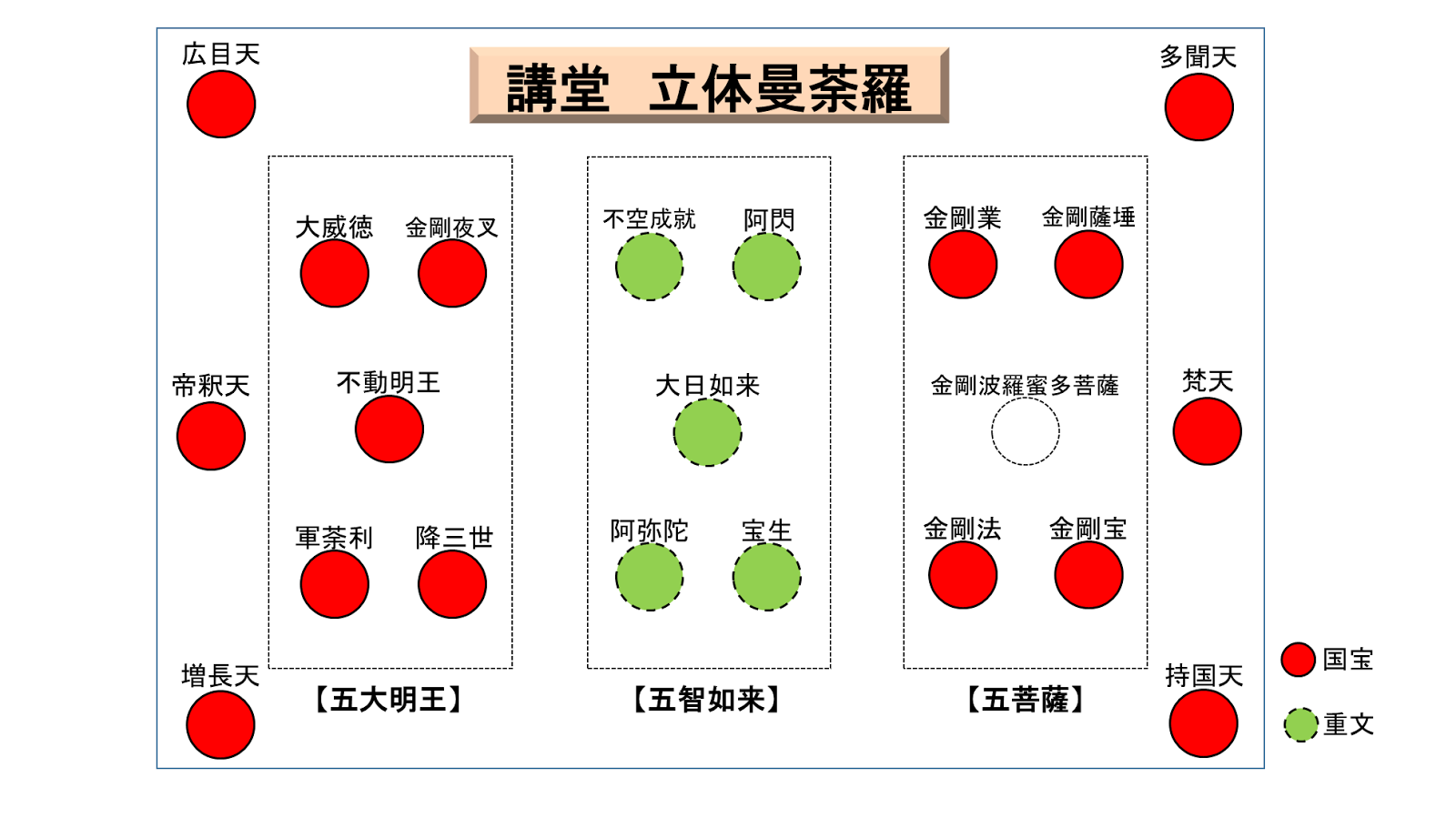

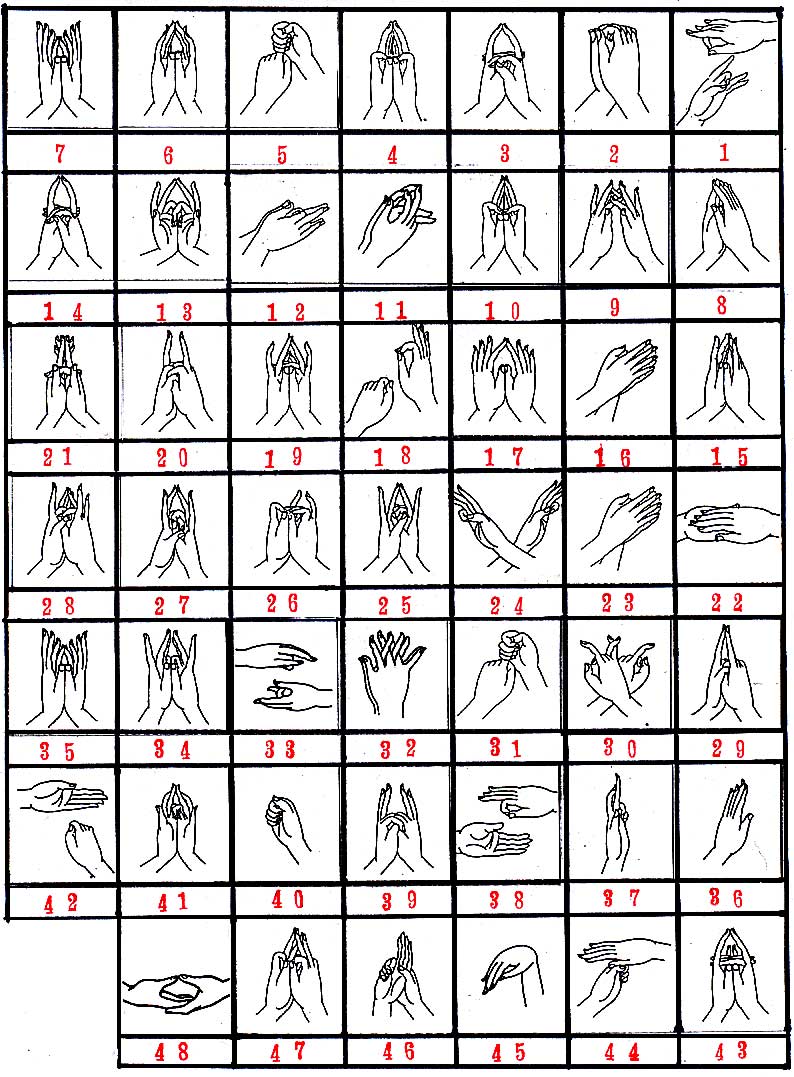

初めて会ったときに恵果は、空海が長安にいることを知っていて、会うことが待ち遠しかった、と笑みを浮かべて言ったという。それが二月以降の何時であったかは不明であるが、六月に胎蔵界学法濯頂、七月に金剛界学法潅頂、八月に伝法潅頂を受けている。学法潅頂は、密教尊と縁を結ぶ結縁潅頂のことであるが、伝法潅頂は、密教のすべてを修めたものでなければ受けられない。伝法潅頂を済ませると、恵果は「密教は奥深く、文章で表すことは困難である。かわりに図画をかりて悟らないものに開き示す。種々の姿や印契(いんけい)は、仏の慈悲から出たもので、一目見ただけで成仏できるが、経典や疏では密かに略されていて、それが図像では示されている。密教の要はここにあり、伝法も受法もこれを捨ててはありえない。」といって、両界曼荼羅・経典・法具を造って空海に授け、帰国して布教することを勧めた。

十二月に恵果が没すると空海は帰国を決意する。ちょうどその頃、同年一月に徳宗皇帝が没し、噸宗皇帝に代わったことへの慶弔の意を伝えるために日本から高階真人遠成が派遣されていた。空海は遠成に帰国を願い出たのであった(『性霊集』巻第五)。翌大同元年(八〇六)のおそらく三月に長安を出発、四月に越州(現在の漸江省紹興市)に着くと、仏典その他の書物収集への協力を越州の節度使(責任者)に依頼している。八月に明州を出航したといい、十月に太宰府に到着する。帰国すると空海は、請来した経典・絵画・彫刻・仏具などの目録(『御請来目録』)を十月二十二日に作成し、朝廷に提出した。今回出品される、真言七祖像(下図左)・犍陀穀糸袈裟 (けんだこくしけさ)(下図右)、密教法具(下段左)、諸尊仏龕(ぶつがん・下段右)は、その目録に掲載される作品である。

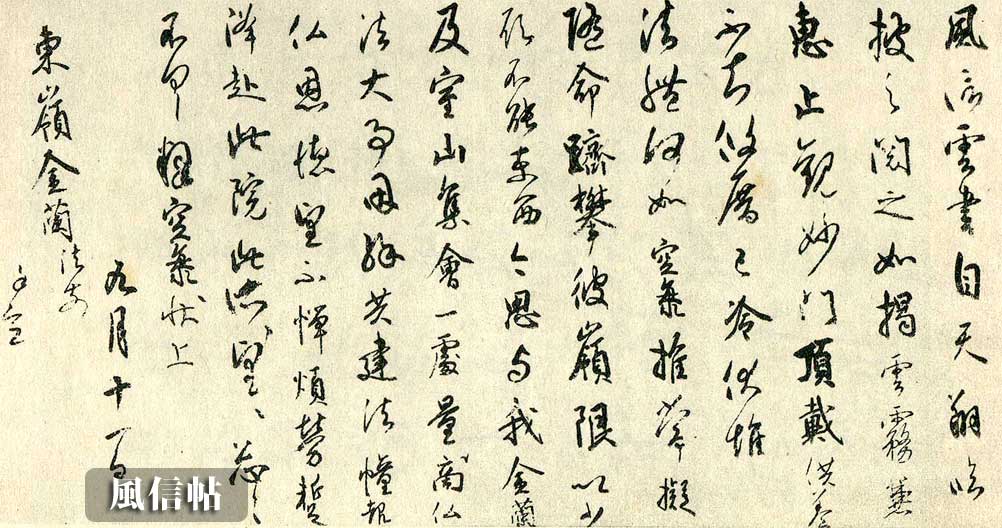

さて、空海は留学を二年間で終えたが、当初は二十年間の予定であった。空海は『御請来目録』の中で、期間を短縮した罪は死して余りあるが、得難い法を生きて請来(しょうらい・仏像・経典などを請い受けて外国から持って来ること)できたことを密かに喜んでいると述べている。期間短縮が問題となったのか、あるいは文章の習読を学んだ叔父の阿刀大足が伊予親王に学問を教授する侍読であったため、大同二年十月にあった伊予親王の政変の影響が空海まで及んだのか、しばらく京に入ることがなかったようである。嵯峨天皇に代が替わると入京し、大同四年(八〇九)七月に高雄山寺遍在の神護寺)に居を構えたという。その頃、最澄との交流があり、「風信雲芦の書き出しであることから名づけられた「風信帖」(40)は、最澄に宛てた空海自筆の書状である。

▶神護寺−日本密教の出発点

高雄山寺に居を構えた空海は、密教宣布の活動を本格的に開始する。弘仁元年(八一〇)十月に国家のために修法を行うことの許可を求め、その間は高雄山寺より出ないとしている(『性霊集』巻第四)。弘仁二年に長岡京所在の乙訓寺の別当となり、弘仁三年に辞して高雄山寺に還住したと伝える資料がある。弘仁三年十一月に金剛界濯頂、同年十二月に胎蔵界灌頂、同四年三月に金剛界灌頂という、人々が密教尊と緑を結ぶ儀式を行っている。その時の参加者名簿が「灌頂歴名」(下図)で、一回目と二回目の筆頭には最澄の名前がある。弘仁三年十二月に高雄山寺の三綱(寺の役職)を択(えら)んでいる(『性霊集』巻第九)。

高雄山寺は和気氏(わけうじ)によって建てられた寺であるが、天長元年(八二四)に同じく和気氏によって建てられた神願寺と合併して神護国祚真言寺(じんごこくそしんごんじ)(神護寺)と名を改め、純粋な密教寺院となった(『類衆三代格』巻第二)。空海が精力的に堂宇(殿堂)の整備を進めたことは、承平元年(九三一)に記された神護寺の財産目録である『神護寺実録帳』からうかがうことができる。主要なものを抜き出せば、次のような堂宇や安置仏があったことが知られる。

高雄山寺は和気氏(わけうじ)によって建てられた寺であるが、天長元年(八二四)に同じく和気氏によって建てられた神願寺と合併して神護国祚真言寺(じんごこくそしんごんじ)(神護寺)と名を改め、純粋な密教寺院となった(『類衆三代格』巻第二)。空海が精力的に堂宇(殿堂)の整備を進めたことは、承平元年(九三一)に記された神護寺の財産目録である『神護寺実録帳』からうかがうことができる。主要なものを抜き出せば、次のような堂宇や安置仏があったことが知られる。

.jpg)

.jpg)

e.jpg)