■序 論

■序 論

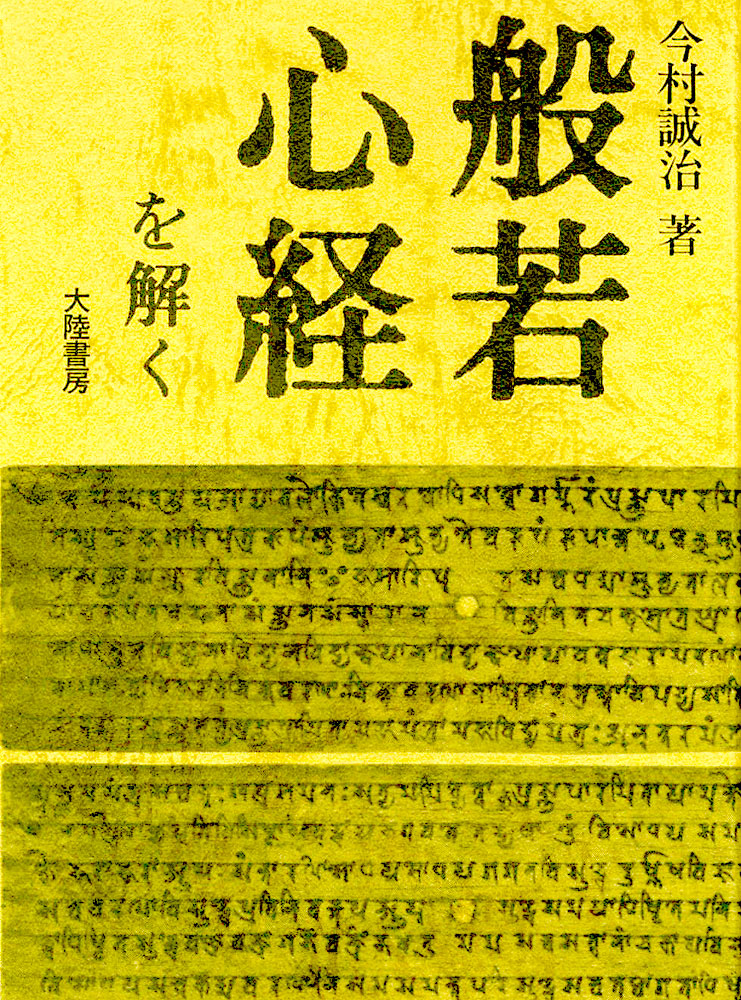

般若心経の原文は、梵語(サンスクリット)と呼ばれる古代インド語で書かれたもので、われわれがふだん読経したり、写経したりする般若心経は、唐代の中国僧玄奘三蔵が、梵語から中国語に翻訳したものである。漢訳心経には、つぎの七種がある。

一、摩訶般若波羅蜜大明呪経 鳩摩羅什(くまらじゅう)訳(桃秦 四〇二年)

二、般若波羅蜜多心経 玄突訳(唐 六四八年)

三、般若波羅蜜多心経 般若・利言(はんにゃりげん)共訳(唐 七九〇年)

四、普遍智蔵般若波羅蜜多心経 法月(ほうげつ)訳重訳 (唐 七三八年)

五、般若波羅蜜多心経 智慧輪(ちえりん)訳 (唐 八五〇年)

六、聖仏母(せいぶつぼ)般若波羅蜜多経 施護(せご)訳 (宋代)

七、般若波羅蜜多心経 法成(ほうじょう)訳 (唐 八〇〇年ころ)

このように漢訳心経の表題にはどれも「般若波羅蜜多」という文字がはいっている。しかし、梵語原文にはこのような表題はいっさいついていない。そのかわり、本文の書き出しは、ナーマ・サルバジュニャーヤ(namas sarrvajnaya「一切智」に帰命したてまつる)がはいっている。

「一切智」(いっさいち)とは、真理のことであり、「一切の存在に内在する普遍的、究極的法則」のことである。そしてこの語句こそ、般若心経の内容を適切にいいあらわしたものである。しかし、どの集訳者もこの語を省いている。ただ、前記四番目の法月だけが、これを「普遍智」と訳して表題の中に入れている。多くの漢訳者が般若波羅蜜多心経という語を表題としたのは、梵語原文の最後にプラジュニヤー・パーラミタ・フリダヤム・サマープタム (prajnaparamita-hrdayam Samaptam ここに般若の智慧は成就する)とあったのを表題にもってきたのである。

▶般 若

般若とは、梵語プラジュニャー(prajna)の音を漢字であらわしたもので、中国で「智慧」と訳されて以来、日本でも、いまだにこの訳語が踏襲されているが、われわれが日常使っている「智慧」とは意味のうえで大きなへだたりがある。したがって、これはむしろ「一切智」とか「普遍智」という新しい訳語にしたほうがまぎらわしくなくてよいと思う。

しかしこの本では、今までの習慣も考慮して「般若の智慧」と呼ぶことにした。場所によっては、「空の哲学」とも訳している。なぜならば、般若とはあらゆる存在論の本質を空と観ずる世界観にほかならないからである。また、この世界観こそ存在の本質に関する真理であるという意味で、「真理」とも表現したところがある。いずれにしても、この般若心経に書かれていること全部が、「般若とは何か」ということの説明でもあるので、ここでの説明はこのくらいにして、さきに進みたいと思う。

▶波羅蜜多

波羅蜜多はこれも、梵語の音をそのまま漢字であらわしたもので、元の語は、パーラミター(paramita)である。中国ではこれを「到彼岸(しひがん)」と訳しているが、日本でもそれをそのまままねて、いまだに「彼岸に到ること」と解釈している。もっとも、「彼岸に到る」ということがどういう意味か分かっているならば、それはそれで結構である。しかし、ほとんどの解説書ほ、それが分からないで、ただ「彼岸に到ること」と訳している。 彼岸といえば「お彼岸」を連想し、亡くなった仏さまが住んでいるあの世のことかなにかだと錯覚する。しかし、波羅蜜多というのは決してそんな非現実的な世界のことでなく、われわれが日常、生活しているこの現実のことである。ただしこの現実はふたつの側面をもっている。

ひとつはわれわれの認識を通じてみた相対的な世界であり、

もうひとつはわれわれの認識を媒介としない絶対的な世界である。

そして相対的な世界を此岸と呼ぶのに対して、絶対的な世界を彼岸と呼んで区別しているにすぎない。絶対的な世界とは客観的存在そのもののことであり、その立場からいえばわれわれが認識する此岸のはうが仮相であり、彼岸のほうが実体である。もっともこういう分け方自体が相対的認識にすぎず、説明の便宜上こういう分け方をしたまでであるが、この相対的認識と絶対的認識との関係を追究したのが般若心経の「空」の哲学である。

序論の段階であまり詳しい説明をすることは差しひかえるが、「彼岸に到る」とは、あらゆる存在に内在している根本的法則を明らかにすることであり、絶対的真理に到達することである。すなわち、真理と一体となって生きているという自覚をもって生きることである。ここではとりあえず真理の実践または真理の行と訳しておく。

▶心 経

心経は梵語でフリダヤ・スートラ(hrdaya sutra)といい、フリダヤは「心」、スートラほ「経」の意味である。

フリド(hrdの原義ほ「心臓」で、インド古代では心臓は自我の宿るところとみなされ、さらに自我の中心である心と考えられていた。しかもこのフリダヤ(自我)は同時に宇宙我であるとも考えられていた。そこから物事の中心、すなわち「真髄」の意にも解されるようになった。

スートラは「経典」のことで、「ヨーガ・スートラ」とか「カ−マ・スートラ」という名の文献は有名である。釈迦の教えほ最初はすべて口から口へと伝えられていたが、クシャーナ王朝(1世紀から3世紀頃まで栄えたイラン系の王朝)にカニシカ王が出現した2世紀ごろ、インド北部では東西文化の交流が活発になり、王は仏教を保護奨励したので釈迦の教えが文書化されるようになった。これがお経のはじまりである。

とくに四世紀にはじまるグブタ王朝時代(BC330~550)にはいって書物はさら普及したが、当時の書物は、樺の樹皮や多羅(註)と呼ばれる木の葉を矩形に切って、その上に墨で書いたり、また鉄筆で文字を刻り、その中に墨を流したりした。

これらの書物は、今日ではインドにも中国にも一枚も残っていない。文集たちが中国に持ち帰った経本も、漢訳してしまうとどういうわけか全部処分してしまった。しかし、わが国には現在もその何枚かが残っている。とくに法隆寺に伝わった二枚の貝葉木(多羅の葉に書いたもの)は、現在東京国立博物館の法隆寺宝物館に保管されているが、これは七、八世紀ごろに書かれたもので、世界最古とされている。この貝葉木には、般若心経と尊勝陀羅尼と悉曇(しつたん)十四音(梵語のアルファベットに相当するもの)が書かれている。(下図)。

多羅はモチノキ科の常緑高木、園芸植物で、梵語名ターラ(tala)の漢音訳である。中国では貝多羅(ばいたら)、まばいたたは貝多(ばいた)とも呼ぶ。この樹は、インド、セイロン、ビルマ、マレー半島などの熱帯地方に産し、大きいものになると高さ二〇メートル、周囲二メートルにも達するものがある。葉は掌状複葉で、扁形、叢生し、長さ三メートルにもおよぶという。一名アンぺラノキともいうが、中国に行ったことのある人はアンぺラという敷物を思い出されるのでほないだろうか。この菓に書かれた書物を貝葉本(ばいようぼん)という。

▶序分および流通分(るつうぶん)

教典は釈迦の入滅後弟子たちによって編集されたものである。したがって、ほとんどの経典の書き出しは「如是我聞」(私は〈お釈迦さまから〉このように聞いている)で始まっている。そして、つぎにその教えを説かれた場所や時、その場にい合わせた人たちの人数などが書かれる。この最初の部分を「序分(じょぶん)」という。「序分」のつぎに本文に相当する「正宗分(しょうしゅうぶん)」があり、そこで教えの内容が説かれる。そして最後に「流通分(るつうぶん)」があり、そこでは、説法を聞いた聴衆の喜びのありさまや、求道の決心などがえがかれて経典が終わるという形式になっている。

ところが玄奘が訳した『般若心経』は、正宗分だけで、序分も流通分もない。このように、序分や流通分のないお経を小文と呼び、序分や流通分がそなわっているお経を、大文と呼ぶ。般若心経にも大文のお経がある。法成訳(ほうじょうやく)、般若および利言訳、法月訳、智慧輪訳、施護(せご)訳などは大文である。しかし、般若心経はもともと大乗仏教運動の中から生まれた創作経典であって、釈迦が言ったことをそのまま記録した実録経典ではない。したがって、般若心経の場合、その序分や流通分は経典としての形式をととのえるためのつけたりであって、別に重要なものではない。しかしどういう内容のものであるかを知っておくことは、そのお経が成立したときの状況や作者の意図を知るうえで参考になるので、つぎに般若・利言共訳の大文の、序分と流通分を掲げておく(現代表記に改めてある)。

■第一章 書薩と大乗仏教

観自在菩薩は深般若波羅蜜多を行じたまいし時、五蘊は皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまえり。

▶菩薩について

▶菩薩というもの

菩薩といえは、われわれは、文殊菩薩、普賢菩薩、観世音菩薩、勢至菩薩などの名を思い浮かべるが、これらの菩薩は菩薩の中でも、とくにすぐれた菩薩で、摩訶薩(大菩薩)といわれる人たちである。

本来、菩薩というのは大乗仏教運動の中から生まれた新しい求道者たちのことで、それまでの修行者がただ自分の煩悩を断ち切って、涅槃の境地に達することを主な目的としていたのに対して、すべての人を救うのでなければ自分自身の真の救いもない、という立場にたつ人たちであった。したがって、菩薩は「上に菩提を求めるとともに、下に衆生を化す」という菩薩心を発(おこ)し、六波羅蛮を行ずる人たちであった。

▶仏教内の宗教改革

このような新しい求道者像が生まれるとともに、従来の修行者は、ある者は声聞(しょうもん)と呼ばれ、ある者は独覚(どっかく)と名づけられて、区別されるようになった。声聞とは、「(釈迦の)声を聞くもの」というところからつけられた名前で、釈迦の言葉をそのまま墨守(ぼくしゅ・頑固に守ること)する修行者たちのことであった。また、独覚とは教団に属さず、ただひとり山野で修行する修行者たちのことであった。一般に出家した修行僧のことを比丘(びく)と呼び、出家しないで街なかに住み、普通の生活をしながら仏法を信仰している人を居士(こじ・在家信者)と呼んで

いるが、釈迦入滅後、五百年くらい経ったころ、これらの居士たち(民衆)を中心として新しい仏教運動が起こった。釈迦入滅後しだいに独善的、教条的になり、特権階級化してゆく仏教に対して、彼らは、「仏陀に帰れ」をスローガンにし、「生きとし生けるものには、すべて仏性があり(悉有仏性・しつうぶっしょう)、その仏性を顕証することが修行の目的であると同時に真の悟りの道である」と主張した。いうなれはその運動は、カソリックに対するプロテスタソトの宗教改革のようなものであった。そして自分たちの生き方を「悟りに至る大きな乗り物」、つまり大乗と名づけ、従来の自己中心的な修行のあり方を小乗と名づけて区別した。また、悟りの内容についても、従来の小乗仏教が涅槃(煩悩の吹き消された状態)に至るのを目標としたのに対して、菩薩たちは知的、論理的な悟りとしての菩提に到達することを目標とした。

▶覚 衆 生

菩提とは梵語ボーディ(bodhi)の音訳で、中国でほ「覚」、「智」、「道」などと訳しているが、宇宙の絶対的な真理のことである。菩薩という言葉もこの菩提からの派生語で、もともとは梵語のボーディサットヴァ(bodhisattba)が漢字で菩提薩埵(ぼだいさった・仏教において一般的に成仏を求める(如来に成ろうとする)修行者のことを指す)と書写され、さらにそれが縮まって菩薩となったのである。サットヴァとは、「生きとし生けるもの」のことで、中国ではこれを「衆生」とか、「有情」と訳している。したがって菩薩は「覚衆生」とも呼ばれる。「覚衆生」には、「覚(=悟)った人」という意味と、「覚りをめざして修行する人」というふたつの意味があるが、菩薩というのはこのふたつの意味を兼ねそなえた人のことである。詳しいことはまたあとで述べるつもりでいるが、簡単にいえば、菩薩心(大心)を発して、菩薩たらんと決心したときがすでに悟りであり、その決心に向かって修行していることは悟りの証しであるというのである。これを『華厳経』は、「初発心時便成さと正覚」(発心したときがすなわち覚りの成ったときである)といい、 道元禅師は「修証一等」(修行の過程と悟りの証とは同一である)といっている。また般若心経が結びの真言の中で、

行ぜよ、行ぜよ、絶対的真理(悟りの世界)めざして行ぜよ、 真理の行の中にこそ、悟りの世界は、あますところなくその姿をあらわすであろう。

と述べていることと同様である。これほど重要な考えであるが、これについてはまたあとで述べよう。

▶観自在菩薩

観自在菩薩は観世音菩薩ともいう。観自在とは「事物の本質を自在に観ずる」ということ。「観」とはただ「見る」というだけの意味なく、「思惟し、観察する」という意味がある。やさしくいえば事物の本質を読みとるということである。

世音とは存在のことであり、世界のことである。インド人が思弁的、抽象的思考を好むのに対して、中国人は思想を即物的感覚的にあらわそうとする。世音も現実の世界、すなわち現象界を音になぞらえて表現したもので、あとで出てくる「色」という言葉の場合と同様である。

■行深般若波羅蜜多時

ここは「深般若波羅蜜多を行ずる時」ともよ訓めるし、「般若波羅蜜多を深く行ずる時」とも訓める。訓み方に二説あるが、いずれにしても禅定(ぜんじょう・心を静めて一つの対象に集中する宗教的瞑想)の最終段階の完全な統一の状態にはいったことをいう。この段階を梵語でサマーディ(samadhi)という。これ音訳して三摩地(さんまじ)とか三昧(ざんまい)という。「読書三昧」などというのはここから由来した言葉である。また序分のところで、「時に仏世尊、即ち三昧に入り玉い、広大甚深と名づけ給う」とあるのはこのことである。

般若波羅蜜多についてはすでに説明したように、般若(智)と波羅蜜多(行)とが統一された状態である。したがって深般若波羅蜜多を行じし時」とは、三昧にょって相対知(分別知)の世界を超え、絶対知の世界にはいったこと。梵漢対訳本の中には「深般若波羅蜜多の行を行じし時」とわざわざ「行」をもうひとつ補っているものもある。要するに相対知(分別知)の世界をつきぬけて三昧(無我の行)の中に没入している状態のことである。

■五蘊は皆空なり

▶五蘊とはどんなものか

五蘊とは梵語でパンチャ・スカンダ(panca skandha)といい、われわれの認識の機能を五つの要素に分けて説明したもので、色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊の五蘊のことである。これを略して、色・受・想・行・識というが、蘊とは「集まり」のことであり、「群」の意味である。つまりわれわれの認識は「もろもろの色」と「もろもろの受」と「もろもろの想」と「もろもろの行」とが相互に作用し合って、「もろもろの識」を成りたたせているのだという。

○一、色 ルーパ (rupa)

色とは、前にも少し触れたが、存在のことである。原語のルーパは「色」のほかに 変壊(へんね)」とか「質礙(せつげ)」とも訳されている。変壊とは「変化し壊れるもの」という意味 で、質擬とは「形を有し、空間を占有するもの」という意味である。これらの訳語のほうが概念としては正確だと思う。しかし、「色」も存在が「移ろいやすくはかないもの」であるところからつけられた訳語で、なかなか文学的な訳だと思う。

○二、受 ヴェーダナー(vedana)

受とは感受のこと。つまりわれわれの五感が外界からの刺激を感受することである。仏教では人間の感覚器官を六根といい、眼、耳、鼻、舌、身、意をあげている。身とは皮膚の触覚のこと。意とは感覚中枢である大脳のこと。五感からはいった刺激は、感覚神経を通って大脳に達し、そこではじめて知覚となる。したがってそこを意と名づけた。

○三、想 サンジュニャー(sanjuna)

想とは、感覚内容のこと。仏教では感覚内容として、色・声・香・味・触・法の六種をあげ、これを六境と呼ぶ。六境は六根に対応している。法という言葉にはいろいろな意味があるが、ここでほ知覚の総合によってできた表象(存在)のこと。

○四、行 サンスカーラ(sanskara)

行とは、行為、行動のこと。意志とか意志形成力と解釈する人もいるが間違いであ る。この行は精神作用のことでなく実践行動そのもののことである。

○五、識 ゲィジェニャーナ (vijnana)

識とは認識のことであり、また認識の内容としての知識のことである。五蘊この 識を説明するために説かれたもので、認識は、色→受→想→行→識の過程を経て成立するものだという。

▶対立する概念でひとは認識する

識の原語であるヴィジュニャーナ(vijnana)は、「分別し、知ること」であるが、viは「分ける」ということであり、jnanaは「知る」(jna)の名詞化されたものである。つまりわれわれが何かを認識するということは、ふたつの概念に分けて考えることであり、観念の中にあるふたつの相対概念に関連づけて判断していることである。たとえば、苦と楽、愛と憎、是と非、善と悪、悟りと迷い、煩悩と菩提、正と邪、智慧と愚痴、理性と本能、浄と垢、増と減、生と死、有と無、実と虚、などである。

このようにわれわれが物を知る(分別する)ということは、対立する概念を前提として成立しているのであって、もしもこの前提としての反対概念がなかったならばわれわれの認識は成立せず、世界は「無」と名づけるよりほかはない。無といっても世界そのものが存在しないという意味でなく、われわれの認識の中にはいってこないということであり、認識の内容になりえないということである(だから般若心経が、「色は空に異ならず」といっているのほこのことである)。

色即是空 空不是色 色不異空 空不異色

われわれの認識があい反するふたつの概念を前提としてほじめて成りたっているということは、われわれの認識は本質的に相対的であって、相対というレンズ(フィルターといってもよい)を通してしか客観的世界が認識できないということである。 つまり、われわれの認識は、本質的にすべて相対的認識たることを免れない。

▶客観的世界にはいる

以上のことから、もしも絶対的認識の場にたとうとするならば、それはむしろ認識そのものを捨てさる以外にない。相対的認識というフィルターをとりはずして、肉眼で直接客観的世界を眺めることである。しかし相対的認識のフィルターをとりはずすということほ、並大抵のことではない。それは無の境地(三昧)にはいって客観的世界とひとつになることだからである。菩薩や釈迦ですら常時そういう状態にいるわけではない。だから仏陀も暇があれはつねに瞑想にふけられたし、菩薩の実践項目である

六波羅蜜

● 知識や教えなどの法施

● 明るく優しい顔で接する眼施・顔施

● 温かい言葉をかける言施

● 恐怖心を取り除き穏やかな心を与える無畏施

● 何かをお手伝いする身施

● 善い行いをほめる心施

● 場所を提供する座施・舍施、などがあります。

の中にも

禅定波羅蜜(ぜんじょうはらみつ)

禅定(ぜんじょう)は、心の動揺・散乱を対冶して、心を集中し 安定させ、真理を思惟(しゆ)することです。「禅」とは「静かな心」、「不動の心」という意味です。「定」というのは「心が落ち着いて動揺しない状態」で す。 一生懸命に精進し、静かな落ち着いた心で思惟することにより物事の真理が見えてくることになります。

があげられ、重要視されていたのである。

われわれが相対的認識の世界にとどまっているかぎり、世界の真の全体像は見きわめることはできない。相対的認識の世界を「空」と観じきったとき、真理ははじめて、その姿を惜しみなく、われわれの前に展開してくれるのである。それが、「五蘊は皆空なりと照見する」ことにほかならない。「照見」の照とは、暗闇に射した一条の光が、一瞬にして全世界にひろがり、ひとつひとつの存在をはっきりと明らかにすることであり、見とは認識のことである。

絶対的認識とはこのように、真理のほうからあらわれてくるもので、人間の側から明らかにするものではない。人間の側からなしうることは逆に、自己のはからいを捨てることであり、小さな見を捨て、大きな見につくことである。

われわれの認識(見)が本質的に相対的であることを免れないことを『楞厳経(りょうごんきょう)』はつぎのように述べている。

見を見ずる時、見は是れ見にあらず、見は猶、見を離るるが如し。見及ぶ能わず。

○和訳われわれが物を認識するとはどういうことかというと、われわれの認識は相対的であって絶対的ではなく、認識しょうとすればするほど絶対的認識から遠ざかり、結局ほ認識することができない。

■舎 利 子

▶釈迦の十大弟子

舎利子とはの十大弟子のひとりの名前である。梵語名はシャーリプトラ(Sariiputra)といい、それに漢字の音を当て舎利弗といったが、プトラが中国語の 「子」という意味であるところから、舎利子とも呼ばれた。このように半分が梵語で、半分が中国しゆぇノろ語であるのを梵漢兼語という。シャーリとは、鶖鷺(しゅうろ)という鳥(サギの一種)の名であるが、シャーリプトラの母は賢明なうえ、容姿も端麗で、かつ鶖鷺のようなきれいな目をしているところから、人びとはシャーリと呼び、それがあたかも彼女の苗字(姓)に思われるようになったという。

舎利弗はマガダ国のバラモン出身で、多くの弟子の中でも智慧第一といわれ、温和な性格は誰からも親しまれた。釈迦もこの舎利弗と舎利弗の無二の親友で神通力第一といわれた目犍連(もくけんれん・下図左右)のふたりを愛し、特別目をかけていた。

しかし大乗仏教の立場からみるなら釈迦のそば近くにいる、これら十大弟子たちも、小乗仏教の立場にたって修行する声聞にすぎない。そこで般若心経の作者は観自在菩薩が舎利子に語りかけるという形をとって小乗仏教の教義の誤りを指摘するとともに、空の哲学を説明したのである。

ちなみに、釈迦の十大弟子を紹介しよう。

○漢音訳 梵辞名

○一、舎利弗 シャーリプトラ 智慧第一

バラモソの出身で、いろいろな教義に通じるとともに、坐禅(宴座)にすぐれていた。

○二、目犍連 モッガッラー 神通第一

シャーリプトラの無二の親友で、シャーリプトラとともに、サンジャジャの弟子二五〇人連れて、釈迦の弟子となった。

○三、富桜那(ふるな) プールナ・マイトラヤニープトラ 説法第一

説法に長じていた。漢訳名を満慈子ともいう。

○四、須菩提(すぼだい) スプーティ 解空第一

漢訳名を善現ともいう。空の哲学に最も長じていた。金剛般若経において、仏陀が語りかける相手としてしきりに登場する。

○五、羅晤羅(らごら) ラーフラ 戒行第一

釈迦の実子。だれよりも厳しく戒を実行した。

○六、迦旃延(かせんえん) マハーカーティヤーヤ 論義第一

議論にかけてこの人にまさる人ほいなかった。釈迦入滅後、最高の長老として、仏典編某会議の座長となる。

○七、大迦葉(だいかしょう) マハーカッサバ 頭陀第一

バラモンの出身で、元拝火教の指導者、カッサパ三兄弟のひとり。衣、食、住に対して執着をもたない無執着の行(頭陀) については弟子中一番であった。

○八、阿那律(あなりつ) アニルッダ 天眼第一

釈迦のいとこで、修行によって失明したが、天眼(心眼)第一といわれた。

○九、優婆離(うばり) ウパーリ 持律第一

奴隷階級(シュードラ)の出身で、理髪屋をしていた。持律第一と称され、のち律典の編集に主役を演じた。

○十、阿難陀(あなんだ) アーナソダ 多聞第一

漢訳名を阿#ともいう。釈迦のいとこで、侍老としてつねにそばにいたので、釈迦のいわれたことを一番よく記憶していた。

ではいよいよ観自在菩薩が舎利子に説いて聞かせた空の哲学の核心にはいるとしよう。

■第二章「空の哲学」(般若の智慧)の核心

色は空に異ならず、空は色に異ならず、

色は即ち畏れ空、空は即ち是れ色、

▶「空の哲学」の認識論

「色は空に異ならず」とは、「色」は相対的認識のフィルターを通じて認識した存在のことであるから、客観的世界の映像であり、模写にすぎないということである。「・・・に異ならず」とは、われわれの認識する存在は、客観的世界そのものでほないが、かといって、全く別のものでもないということである。これが「色は空に異ならず」ということであるが、しかし、われわれの認識する存在が映像であり、模写にすぎないとすれば、われわれは永久に相対の世界しか知らず、客観的世界、あるいは絶対的真理を認識することは不可能だということになる。その結果、われわれの考えは、不可知論、あるいは懐疑論に向かわざるをえなくなり、また主観的観念論に陥らざるをえなくなる。

そこで、般若心経は「色」はたしかに相対的なものであるが、しかしそれがすべてではなく、現実は相対的であると同時に、絶対的でもあるということを、「空は色に異ならず」と表現した。

「空は色に異ならず」とは、「空」としか名づけようのない客観的世界は、その完全な姿としてはわれわれの認識の中にはいってこないが、それは決してその存在を疑うべきものでもなく、またわれわれの認識と全く無関係のものでもなく、厳然と存在し、相対的認識の中に映像としてその姿を反映させているということである。

「・・・に異ならず」というのは、「色」と「空」とは、いちおう別々のものとして区別されたが、その区別は絶対的なものでなく、関連性を有しているということである。この「空」を論理的に解釈すると、「色は空に異ならず」の場合の「空」は、「色」に対し、「色」を否定する「空」であるが、「空は色に異ならず」の場合の「空」は、「空」としか名づけょうのない、客観的自然のことであり、「色」と「空」との対立を統一する「空」であり、「空」もまた「空」としての「空」であり、否定の否定すなわち肯定の意味をもった「空」である。

名づけようのない、客観的自然のことであり、「色」と「空」との対立を統一する「空」であり、「空」もまた「空」としての「空」であり、否定の否定すなわち肯定の意味をもった「空」 である。

レーニンはいう。「認識論の基礎としての相対主義は、われわれの知識の相対性の承認であるばかりでなく、われわれの相対的認識が接近してゆく、客観的な、人類から独立して存在する尺度または、モデルを、それがどんなものであるにせよ、すべて否定することでもある」(『唯物論と経験批判論』国民文庫版180p)

「世界は永遠に運動し、かつ発展しっつある物質であり、発展しっつある人間の意識もそれを反映している」(同書181p)「客観的、絶対的真理へのわれわれの(認識の)接近の限界は、歴史的に条件づけられている。しかしこの真理の存在は無条件的であり、われわれがそれに近づいてゆくことは無条件的である。画像の輪郭は歴史的に条件づけられているが、この画像が客観的に存在するモデルを描写するものであるということほ無条件的である」(同書179p)われわれの認識が本質的に相対的であるということをもう少しはっきりさせるために、認識の成立過程をもう一度ここでふりかえってみよう。

毛沢東はいう。「もともと人間は、実践の過程においてはじめのうちは、過程のなかのそれぞれの事物の現象面だけを見、それぞれの事物の一面だけを見、それぞれの事物のあいだの外面的な連関だけを見るものである。・・これを認識の感性的段階、すなわち感覚と印象の段階という。・・・これが認識の第一の段階である。この段階においては、人々は深い概念をつくることも、論理にあった結論をくだすこともできない。しかし社会的実践の継続によって、事物についての感覚と印象を何回となく繰りかえすうちに人間の頭脳のなかに、認識過程における突然の変化がおこり、概念が生れる。この概念というものほ、もはや事物の現象でもなく、事物の個々の一面でもなく、それらの外部的な連関でもなくて、事物の本質、事物の全体、事物の内部的な連関をとらえたものである。概念と感覚とは、たんに量的にちがうだけでなく、質的にもちがったものである。このようにして、判断と推理の方法をつかってゆけば、論理にあった結論をひきだすことができる。・・・これが認識の第二段階である。

この概念、判断、および推理の段階は、ある事物を人々が認識する過程全体のうちで、より重要な段階であり、理性的認識の段階である。認識の真の任務は感覚を経て思考に達すること、一歩一歩と客観的事物の内部矛盾を理解し、その法則性を理解し、一つの過程と他の過程とのあいだの内部的な連関の理解に達すること、すなわち論理的認識に達することである」

このようにして人間の認識は、それが正しい科学的方法によって行なわれさえすれば、一歩一歩深化し、発展してゆく。しかし、たとえそれがどのように深化し、発展しようとも、それが概念化、抽象化の過程を経て行なわれたものであるかぎり、絶対的なものでないことも事実である。絶対的なものに(認識によって)無限に近づいてゆくことほ無条件的であるが、絶対的なものを獲得することは不可能である。

これが般若心経における認識論であり、同時に唯物弁証法における認識論でもある。唯物論と観念論を区別する根本的な基準は、自然の認識にあたって、われわれの認識とかかわりなく独立して存在している客観的世界の存在を認めるか認めないかというところにある。そしてその存在を認める空の哲学は、まさしく唯物論そのものである。しかしその唯物論は、精神や心をたんに物質に置きかえる素朴な唯物論ではなく、物と心との対立矛盾を止揚する(高い立場にたって統一的に考える)弁証法的唯物論と呼ばれるものである。それが「色は空に異ならず」「空は色に異ならず」ということである。

ではつぎに「色は即ち是れ空なり」「空は即ち是れ色なり」の説明に移ろう。

▶「空の哲学」の本質論

「色は即ち是れ空なり」とは、「色」、すなわち、相対的認識の世界における存在にはそれ独自の固定した絶対的な性質(実体)はなく、いかなるものも、たえず生滅し、変化し、流転し、絶えざる自己否定の過程にあり、他との依存関係において存在しているということである。つまりこの場合の「空」は、存在の絶対性を否定する「空」である。

これに対して「空は即ち是れ色なり」とは、絶対的認識の立場からみた存在は、ただ「空」としか呼びようのないもので、生滅も、流転も、差別も、対立もなく、万物を万物たらしめている根拠であるということである。したがって、この場合の「空」とは、「色は即ち是れ空なり」という場合の「色」と「空」の両者の対立を止揚した統一物としての「空」であり、客観的世界それ自体としての「空」である。

本来世界はひとつである。ただそれが現実の世界では森羅万象という形をとっているにすぎない。したがって、個々の存在はたえず生滅変化し、流転し、一時的なものであり、仮象であり、相対的なものであり、たえず自己を否定することによって存在しているものであり、他との依存関係によって成りたっているものである。

しかし、同時に、存在そのものは、本来「色」とか「空」というように分けて呼ばれるものでなく、また相対だの絶対だのという区別もない。これは人間が自分の分別につごうがよいように勝手につけた名前であり、区別であるにすぎない。だから「色」が即ち是れ「空」なりと否定されたように「空」も即ちこれ「空」なりと否定されなければならない。その否定を般若心経は「空は即ち是れ色なり」と表現したのである。つまりこの句は、「色」否定した「空」をさら否定したもので、否定の否定すなわち肯定をあらわした句である。論理的に分析しだすとややこしくなるが、内容そのものほきわめて簡単なことで、「世界は本来ひとつであり、色だの空だのという区別はない」という意味にすぎない。

以上が般若心経における「空の哲学」の核心である。「色即是空」という言葉が、人口に膾炙(かいしゃ)されているのも、それが般若心経の「空の哲学」の核心のまた核心を述べたものであるからである。

以上のように、この四つの句はいずれも違った内容のことを述べたものであるが、ほとんどの解説書は、最初の二句と、後の二句ほ同じ内容のことを述べたもので、

後の二句は前の二句の意味を強調したものであるにすぎないと説明している。しかし私の解釈では、前の二句は存在に関する認識論を述べたものであり、

後の二句は存在の本質論を述べたものである。したがってそれを一表にまとめるとつぎのようになる。

■認識論

色は空に異ならず

(存在はすべて映像であり、模写であって、われわれの認識は相対的である。)

空は色に異ならず

(われわれの主観的認識とは別に独立して存在する客観的世界があり、われわれの認識はそれを反映している。)

■本質論

色は即ち是れ空なり

(相対的世界における存在の姿)

空は即ち是れ色なり」

(絶対的世界からみた存在の姿)