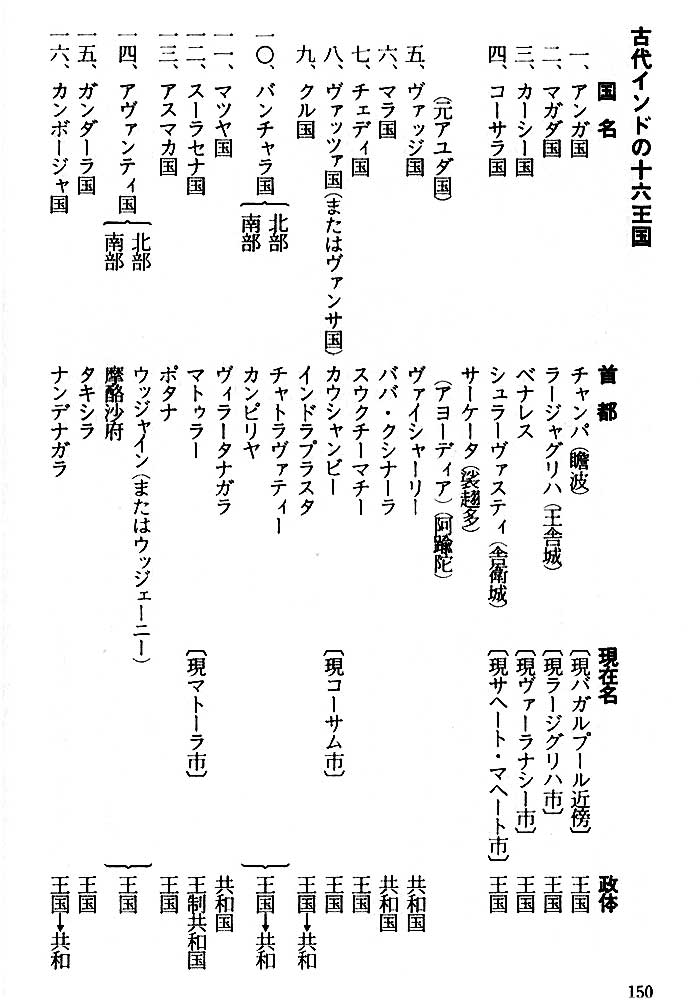

第8章「空の哲学」の系譜

■第8章「空の哲学」の系譜

▶釈 迦

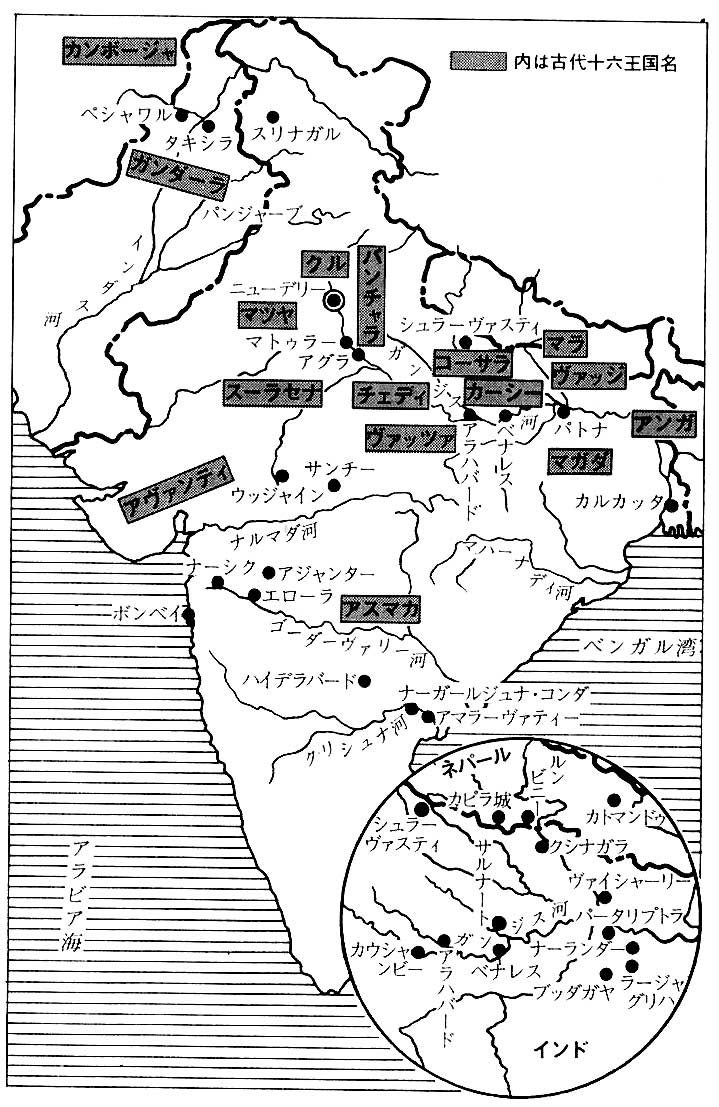

釈迦の生いたち仏教の開祖釈迦は、ヒマラヤ山麓、現在ネパール領であるルンビニー園で生まれた。生まれた年は定かではなく、紀元前463年とも、同566年ともいわれる。実の母マーヤー(摩耶)夫人は、釈迦を産むと、産後の経過が思わしくなく、一週間後に亡くなってしまった。そして、その末の妹マハープラジャーパティー(摩詞波闍波提・まかはじゃはだい)夫人が養母として釈迦を養育した。

釈迦の父シュッドーダナ(浄飯王・じょうぼんおう)は、シャーキャ(釈迦)族という小さな部族国家の王で、カピラ城に住んでいた。

釈迦は幼名をゴータマ・シッダールタ[瞿曇 悉達多(くどん しっだった)]と呼ばれた。ゴータマとは釈迦族の姓で、「最上の牛」ということであり、シッダールタとは、「目的を完成しているもの」という意味である。また、釈迦牟尼世尊(しやかむにせそん)と仏陀(ブッダ)ともいうが、釈迦というのは、シャカ族出身ということである。牟尼(muni)は、「寂静の聖者」、つまり、行者のことである。世尊は梵語バガヴァット(bhagavat波伽梵・バガボン)の漢訳で、「世にもめでたき、尊き人」という意味である。したがって、釈迦牟尼世尊とは、「シャカ族出身の行者で、世にも尊き人」という意味である。これを略して釈尊とも呼ばれる。仏陀とは、梵語のブッダ(buddha)の音を漢字にあてはめたもので、「悟りを開いた人」、つまり、覚者、智者のことである。だから、ブッダとは、本来はお釈迦様のことだけを指すのではないが、釈迦があまりにも偉大であったために、いつの間にか、仏陀といえば釈迦を指すようになってしまった。西洋では、一般に釈迦のことをたんにブッダと呼んでいる。

▶二十九歳で出家、三十五歳で悟りを開く

釈迦は、十六歳(十八歳または二十歳という説もある)のとき、隣りのコーリア国の王女ヤソーダラと結婚し、結婚後10年たって一子ラーフラ(羅喉羅・らごら)をもうけた。ラーフラというのは、「愛情の絆」またほ、「束縛」という意味である。出生の知らせを聞いたとき、釈迦はこの子に対する愛情から出家の決意がにぶりはしないかと、とっさに、「困ったことだ、束縛が生まれた」と言った。これを聞いた父王シュッドーダナは、かねてからなんとか釈迦の出家を思いとどまらせようと思っていたので、さっそくその子にラーフラという名前をつけた。しかし、求道の情やみがたい釈迦は、二十九歳のとき、ついに出家することを決意し、深夜従者チャンナをつれ、愛馬カンタカに乗って城を抜け出してしまった。

道を東にとり、コーリア国を経てその南マラ国との境にあるアノーマ河のほとりに到着したとき、もう追手につかまる心配もないだろうと、そこでみずから髪を剃り落とし、従者チャンナと愛馬カンタカを帰そうとした。しかし、愛馬カンタカは別離の悲しみに耐えかねて、ついに胸が張り裂けて死んでしまったという。

釈迦はたまたま通りかかった猟師のみすぼらしい衣と、自分のぜいたくな衣とを取りかえて、出家老の姿となり、手に鉢をかかえ、托鉢しながら、マラ国からヴァッジ国へと南下し、その首都、ヴァイシャーリーを通って、ガンジス河を渡り、マガダ国にはいって目的地である首都ラージャグリハ (王舎城) にたどり着いた。

町の中を托鉢して歩いていると、たまたま高楼から眺めていたマガダ国の国王ビンピサーラの目にとまった。ビンピサーラ王は、この修行者が並みの人間でないことを見抜き、さっそく部下にあとをつけさせて托鉢を終えた釈迦が、郊外にある修行所パンダヴア(前正覚)山の山窟にはいったのを知ると、みずからそこを訪れて、「ほしいものはなんでもあげるし、軍隊も任せるから、どうかこの国にとどまって、自分に力を借してほしい」、と懇望した。しかし、釈迦は、「自分は世俗の欲を願うものではなく、むしろそれから離れて、真理の道をきわめるのが目的ですから」、ときっばり断わったので、王はやむなく、「それならばもし、あなたが目的を達成して、悟りを開かれたならば、どうか、まっさきに私のところに釆て、その教えを聞かせてもらいたい」とたのんだ。釈迦はそれを承諾した。

それから六年後、釈迦は悟りを開いてから約束どおりまたラージャグリハを訪れ、ビンピサーラ王に仏道のなんたるかを説いた。ビンピサーラ王は、その教えを聞くとただちに仏門に帰依するとともに、ラージャグリハ郊外の広大な土地を仏教教団のために寄進している。これが有名な竹林精舎である。

出家の風習 古代インドでは、一生に一度は修行の旅に出る風習があった。とくに、一家の家長としての役目を果たした晩年には、余生を自分の修行のために生きることが理想であった。

彼らは、林野に自生する穀物や、果実や、草根木皮などを食べ、けだものの皮や樹の皮を身にまとい、断食や苦行をなし、祖先の霊を祀り、坐禅や瞑想をし、哲学的思索をなし、聖音「オーム・(バラモン教をはじめとするインドの諸宗教において神聖視される呪文)」を念じ、梵我一如・ぼんがいちにょ・(ブラフマン:宇宙を支配する原理)と我(アートマン:個人を支配する原理)が同一であること、または、これらが同一であることを知ることにより、永遠の至福に到達しようとする思想)の境地を得ることを目的とした。また、世人はこれらの修行者に、進んで衣食を施す風習があった。

これらの修行者を沙門(シャモン)、牟尼(むに)、あるいは比丘(びく)と呼んだ。 沙門とは、伝統的なバラモンの教えや、祭祀にこだわらず、自由な立場で人生問題を探求する修行者のことをいい、牟尼とは、瞑想にふけっている浄らかな行者を指し、比丘とは、修行中の僧侶のことで、本来は「食を乞う者」を意味し、修行が完成し、世の尊敬に値する人のことであった。

修行の中心は、瞑想と苦行であって、その目的は精神を肉体や感覚の束縛から解き放って、つねに自由な活動ができるようにし、静寂かつ安定した状態を保つようにすることであった。

その方法は、瑜伽(ゆが・よーが)の行として古くから経験的に開発されたものがインドに伝わっていた。それは、禁戒、断食、体位法、呼吸法、制感行法、精神集中法、無念無想法、三昧などであった。これは、のちに、六波羅蜜または八正道という形で仏教の教えや修行法の中にも取り入れられている。しかし、人生の問題、たとえば、生死とか、宿命とか、煩悩とか、業というものを解決し、悟りを得るためには、ただたんに、肉体とのかかわりあいを問題とするだけではなく、他人とのかかわりあいや、世界についての考え方が重要な問題となってくる。そこからさまざまの学派や、グループが生まれた。そこで、修行者たちは、各自おもいおもいの師について修行するようになった。釈迦も最初はアーララ仙について禅定からはいった。しかし、釈迦は城内にいたときから、すでに禅定にいくらか習熟していたので、短時日のうちに師が到達している境地をマスターしてしまった。そしてつぎに同じく禅定の師であるウッダカ仙のもとに行った。しかし、ここでもただちに師が到達している「非想非非想処」の境地に達してしまった。それでもなお満足できなかったので、ひとり苦行の道にはいることにし、ウルヴェーラー地方のセーナー村に行き、そこで人に教えられ、また、自分でもよいと思ったあらゆる苦行を試みてみた。それは実に激しいものであった。しかし、それでも心の平安を得ることができなかった釈迦は、そこで苦行の無意味なことを悟り、今度は思索に徹底しょうと六年間に及んだ苦行をやめ、まずネーランジャーラ河のほとりに行き、そこでよごれた身体を洗い清めた。

そのとき、衰弱しきっている釈迦のありさまをみた村の若い娘、スジャータは、滋養に富んだ乳粥を釈迦のところに持って行った。そのおかげで釈迦はしだいに元気をとりもどしたが、これを見た五人の苦行仲間は、釈迦はもはや人生問題解決の意欲をなくしてしまったので、いっしょにいても仕方がないと、西方カーシー国べナレスのミガダーヤ(鹿野苑・ろくやん)に行ってしまった。

▶釈迦の悟りとその内容

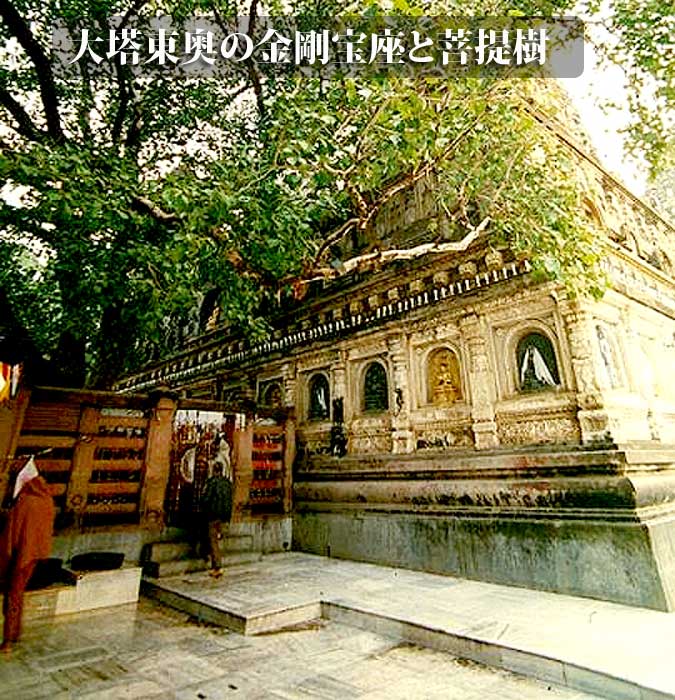

体力を回復した釈迦は、ガヤの町の近くのネーランジャーラ河のほとりのアッサック樹(イチジクの樹の一種で、釈迦がこの樹の下で悟りを開いたところから、のちに菩提樹と呼ばれるようになった)の下に、付近の農夫からもらった柔らかいムンジャ草の干し草を敷いて、そこに座り、瞑想にはいった。そして、その晩の初夜(午後六時から午後十時)、中夜(午後十時から午前二時)をすぎ、後夜(午前二時から午前六時)、つまり翌日の早暁になって仏陀はついに悟りを開かれた。

その悟りの内容は、今まで誰もが考えつかなかったものであった。今までの宇宙観は、すべてその中になんらかの実在を認めていた。たとえば、正統バラモンは、これを梵我(梵(ブラフマン:宇宙を支配する原理)と我(アートマン:個人を支配する原理))であるといい、二元論者(サーンキャ、およびヨーガ派)は、これを神我と自性であるといい、六師のひとり、アジタは、これを地水火風の四大(四元素)であるといい、ジャイナ教は、霊魂と物質と空間と法と非法の五つが宇宙の根元的実体であるとした。また、懐疑派のサンジャヤは、実体がどういうものであるかは分からないが、なんらかの実体があることほ認めていた。

これに対して、釈迦ははじめてこの世界にはなんの実体もないという考えを発見したのである。これが諸法無我ということであった。しからば、この実体のない世界はなにによって展開されているのであろうか、それは因と縁によってである。世界はそのものが運動であってたえず変化し、発展している。その変化発展は、自然の法則に従っており、因と縁とによって相互に影響し合っている。そして、この運動そのものがこの世界を構成している。これが因縁所生ということであった。ところが、人はいつも宇宙のこの大原則を忘れ、なんとなく超越したものがこの宇宙にあるように思い、またつねに、無常なものを常住するものと思い違いして、それに取りつこうとする。だから、それを否定するために、諸行無常といわれたのである。

今まで誰もが到達することのできなかった釈迦のこの世界観を、別名「漏尽智」、または「漏尽明」ともいう。漏とは煩悩のことであり、漏尽智とはこの智を得たことによって煩悩を自然に消滅してしまう智慧のことである。それが「空の哲学」 において般若の智慧と呼ばれるものである。

釈迦は、悟りを開かれたのち、かつていっしょに苦行したことのある五人の比丘(男性の出家者)たちに自分の悟りの内容を教えようと、彼らが修行しているベナレスの鹿野苑(ミガダーヤ)を訪ねた。

五人の比丘たちは、釈迦が苦行を捨て、堕落してしまったと思っていたので、最初は軽蔑して快く迎えなかった。しかし、釈迦ほこの五人の比丘が自分のかつての仲間であり、まじめな青年たちであるだけに、なんとかして彼らに自分の悟りを伝え、彼らを悟りの世界に導き入れたいと思った。そして、「比丘たちよ、私は苦行がいやだからやめたのではない。苦行にたよっても、悟りが得られないと思ったからやめたのである。しかし、今の私を見るがよい。今の私は最高の悟りを開いた仏陀であり、如来である。比丘たちよ、かつて私がこのように自信をもってお前たちに語ったことがあるか、もしも私がこれから説くことを、その教えのとおりに実践するならば、お前たちは必ず、お前たちが修行の目的としている最高の悟り鴻あの世に鴻いてでなくの現実の世界で完成することができるであろう」と説いた。そして、彼らが現在悟りに至る最上の方法と思って実践している苦行という問題を取りあげて、悟りへ至る道を説かれた。

「比丘たちよ、愛欲に溺れるのがいけないのと同じように、苦行にふけることも決して悟りに至る正しい道ではない。どちらも両極端であって、真の正しい生き方ほ両極端を排した中道を歩むことである。わざわざ苦行にはげまなくとも、人生そのものが苦ではないか。この世にほ生病老死という四つの苦があり、さらに愛別離苦、求不得苦、怨僧会苦、五陰盛苦という四苦がある。これらから解脱することが悟りである。そのためには、その苦しみの原因がなんであるかを知らなければならない。それは煩悩であり、業である。そしてそれは十二因縁から生まれる。したがって、この十二因縁を断ち、それを滅し尽くしてしまわなければならない。そのためには、八正道を実践することである。

八正道とは、

一、正しい世界観をもち、

二、物事は筋道をたてて考え、

三、正確な用語を用い、

四、いつも正しくふるまい、

五、人間の本来もっている能力を高めることにつとめ、

六、いつも休みなくコツコツ努力し、

七、瞑想によって精神統一にはげむとともに、

八、最終的には自然と一体となる境地に至らなければならない」

これが、釈迦がはじめて説法された内容であり、のちに四つの真理と呼ばれるようになったものである。つまり四つの真理とは、

一、苦諦(人生は苦であるということ)、

二、集諦(苦の原因は煩悩や業であり、それは十二因縁から生まれるということ)、

三、滅諦(悟りに至るためには十二因縁の各因縁を滅しなければならないということ)

四、道諦(十二因縁の各因縁を滅するには、八正道にはげまなければならないということ)のこのはじめての説法を初転法輪と呼ぶ。

▶中観=「空の哲学」の原点

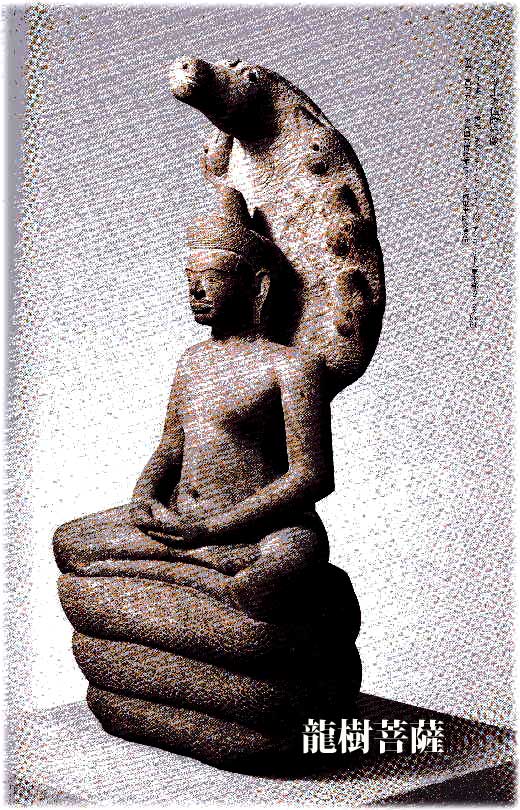

竜樹(西暦一八〇・二四〇年ごろ)は、南インドのヴィダルバ地方の出身ではないかと推察されているが、インド名をナーガールジュナ (Nagarjuna) という。ナーガとは「蛇」のことで、中国語ではこれを竜と訳した。また、アルジェナとは、昔の英雄の名前であるとか、「力を獲得した人」という意味であるとか、竜樹の母が竜樹を産むとき、アルジュナーという樹の下で産んだからだとかいろいろいわれるが、アルジュナという音を漢字になおしたのが樹である。したがって、竜樹とは、竜という漢語と、樹(アルジュナ)という梵語とからなり、これも梵漢兼語である。

.jpg)

竜樹の像を描いた図を見ると、たいていそこにコブラの姿が描かれている。これは竜樹が蛇をトーテム(種族の神)とする種族の出身であることを物語っているのではないかと思う。

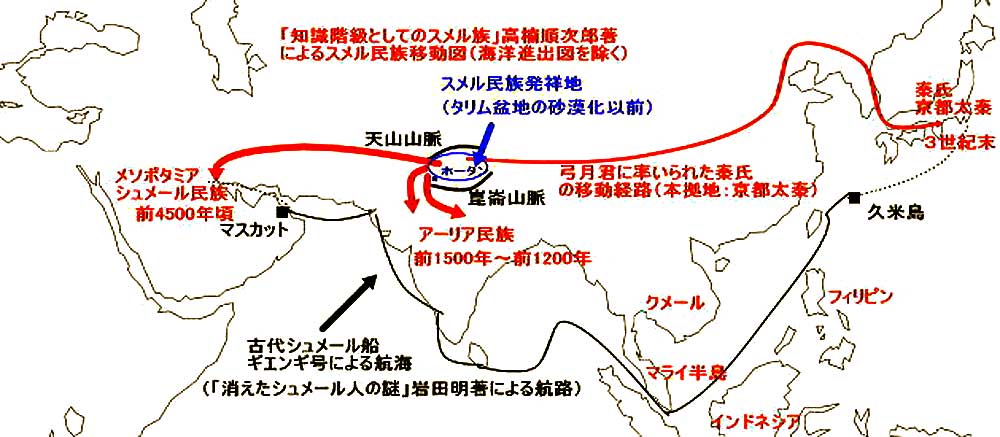

もともと竜神というのは水の神様で、竜神信仰海洋民族の伝統であった。古代海洋民族は、フェニキアやシュメール(漁民部)や、インド南部、中国、さらに日本と広く分布していた。また、アーリア人に追いたてられて南下したドラビダ族の中にも、海洋民族が混じっていたといわれる。したがって、インド南部出身の竜樹が、海洋民族の流れをくんでいたとしてもおかしくない。

彼はカースト(四姓)のうちではバラモンに属していた。幼いときからずばぬけて頭がよく、一度聞いたことは決して忘れなかったといわれるが、若いときからバラモンの教典である四つのヴェーダ聖典をことごとく暗誦し、その意義を理解していた。また、天文・地理、仙道(道術)にも通じ、クマーラージーヴァ(鳩摩羅什)の、『竜樹菩薩伝』によれば、隠身(おんしん)の術とか、錬金術(鉱物学、精錬術)とか、医薬の法にも通じていたという。

彼は性来理を好み、インド各地を遍歴し、いろいろな人と議論しては、いつも相手をいい負かしていたが、そのすぐれた論理能力をもって大乗仏教の根本思想を「空の哲学(中観哲学)」として大成させ、のちに八宗の祖とうたわれた。

彼の主要な著作はつぎのとおりである。

一『中論』彼の代表的な著書で、二七章四四九詩(漢訳では四四五詩)より成る。

二、『十二門論』中論の要点を十二項目に分けて論じたもの。

三、『空七十論』「空」の立場から実体、十二因縁、ふたつの真理、生滅、時間、業、知覚などを論じている。

四、『六十頌如(じゅにょ)理論』依存関係による生起を中心として、「空の哲学」を」60の詩句にまとめたもの。

五、『廻諍論』 バラモン系の一学派であったニャーヤ学派(正統論理学派)の批判を通じて、「空」の理論を説いたもので、70詩句とその註釈からなる。『廻諍論』というのは漢訳名で、梵語の表題は『論争の超越』である。

六、『大智度論』 大品般若経に対する註釈書であるが、現在、漢訳しか残っておらず、竜樹の作であるかどうかほ疑問視されている。

七、『十住毘婆沙論(じゅうじゅうびばしゃろん)』 十住とは十の階梯、毘婆沙とは註釈という意味で、十地経に対する註釈である。これほ、信仰にもとづく易行道、つまり他力信仰について述べたもので、後世浄土教に深い影響を与えた。これも漢訳のみしかなく、また、著者についても疑問がある。

八、『大乗二十頌論』20詩句で大乗について述べたもの。

九、『因縁心論』 縁起について解説したもの。

竜樹の死後、弟子のアーリヤ・デーバ(Arya deva、漢訳名=提婆・だいば)は、『四百論』(梵本では四百論となっているが漢訳でほ百論と呼ばれている)その他の書によって、中観哲学を伸展させた。しかし、彼はその批判の鋭さがわざわいして異教徒に殺害されたと伝えられている。

■鳩摩羅什

▶梵語仏典の大湊訳者

中国に仏教が伝わったのは、紀元前後であるが、後漠の桓帝(在位西暦一四六・一六七年)のときに、安世高、支婁迦識、竺朔仏などがあいついで中国にほいり、多くの経典を訳し、仏教を浸透させた。それによって、般若の「空の思想」も中国に紹介されたが、中国にはそれ以前から、老子や荘子によって説かれた中国固有の「無の思想」があったため、般若の「空の思想」も、最初ほ老荘の思想を通して解釈されるという風潮が強か かくぎった。そのうち、この風潮(これを格義という)に対する反省、批判が仏教徒自身から

起こったが、鳩摩羅什が西暦四〇一年に、後秦(桃秦)の国王、桃興に迎えられて長安(現在の西安)にはいり、般若の思想を徹底したことによって中国仏教ほ新しい時代にはいり、隋唐時代(西暦五八丁九〇七年)における中国仏教のすばらしい発展の基礎となった。

鳩摩羅什(西暦三六四1四一三年)という名ほ、インド名クマーラジーヴァ (Kum㌣raj首a)を漢音であらわしたもので、略して羅什、またほ、たんに什と呼ばれた。彼の父はインド人で、インド某国の大臣であったが、出家してシルクロードの通路にある亀姦国(クチャ)に釆て国師となり、亀立国の王の妹、老婆と結嬉し、什を生んだ。什は厳しい母の教育方針によって幼いころから出家し、カシ、、、-ルや、カシュガルをほじめ、諸国をめぐり、学を究め、経・律・論の三蔵に通じていたので、「天竺三蔵」と呼ばれた(天竺とほインドのことである)。 西暦四〇一年に長安にはいり、そこで、『大品(だいぼん)般若経』『小品(しょうぼん)般若経』『金剛般若経』『首樗厳経』『維摩経』『十地経』『法華経』『阿弥陀経』『梵網経』『禅法要解』『坐禅三昧経』『中論』『百論』『十二門論』『大智度論』『十住毘婆沙論』『成実論』など三五部二四九巻の経典を訳し、五十九歳で、長安の大寺に没した。 彼には門弟が三千人いたといわれるが、中でもぬきんでていたのは、僧肇(そうじょう・西暦三八四・四一四年)、僧叡(ぞうえい・西暦三七八四四四年?)、道生(どうしょう?一西暦四三四年)、道融(どうゆう・西暦三七二・・四四五年?)の四人で、四聖と称された。羅什が訳し伝えた経典をもとにして、その後、三論宗、四論宗、天台宗、華厳宗などが起こり、中国だけでなく、朝鮮日本の仏教にも大きな影響を与えた。

次に彼が訳した般若心経をかかげよう。棒線の部分ほ玄突訳にないか、あるいほ玄突訳と異なるところである。

■摩詞般若波羅蜜大明呪経

鳩摩羅什 訳

観世音菩薩は深く般若波羅蜜を行じ給いし時、五陰( )は空なりと照見し、一切の苦厄を度し給いき。

舎利佛。色は空なるが故に悩や壊の相無く、受は空なる故に受の相無く、想は空なるが故に知の相無く、行は空なるが故に作の相無く、

168

Top