■特別展「法然と親鸞ゆかりの名宝」について

■特別展「法然と親鸞ゆかりの名宝」について

高橋裕次

▶はじめに

法然(源空、1133〜1212)は、九歳の時、美作国(みまさかのくに・現・岡山県)久米南条稲岡庄の付近の押領使(おうりょうし・治安維持にあたる令外<りょうげ・>の官)であった父の漆間時国が、対立していた同庄の預所(あずかりどころ)明石定明(あかしのさだあき)に襲われて命を落とし、その遺言によって仏門に入ることになったと伝えている。十三歳・1146年で比叡山に登り、出家の後、西塔黒谷の叡空(えいくう)に教えを受け、「智恵第一の法然房」と讃(たた)えられたが、末法の世に、すべての人々を救う道を探し求めた。その後、長い思索の日々を経て、唐の善導(ぜんどう)の『観無量寿経疏(じゅきょうしょ)』の「散善義(さんぜんぎ)」にある一文に出会い、阿弥陀仏の本願の行である念仏の教えによって、あらゆる人々がありのままに救われるとの確信を得たのである。安元元年(一一七五)、このとき法然は四十三歳、比叡山を下り、吉水(よしみず)の地において、ただひたすらに阿弥陀仏の名をとなえることによって極楽往生できるという専修(せんじゅ)念仏を広めるにいたった。その後、法然に帰依(きえ・仏や神などすぐれたものを頼みとして、その力にすがること)した九条兼実の要請によって浄土宗の根本聖典である『選択本願念仏集』を著した。

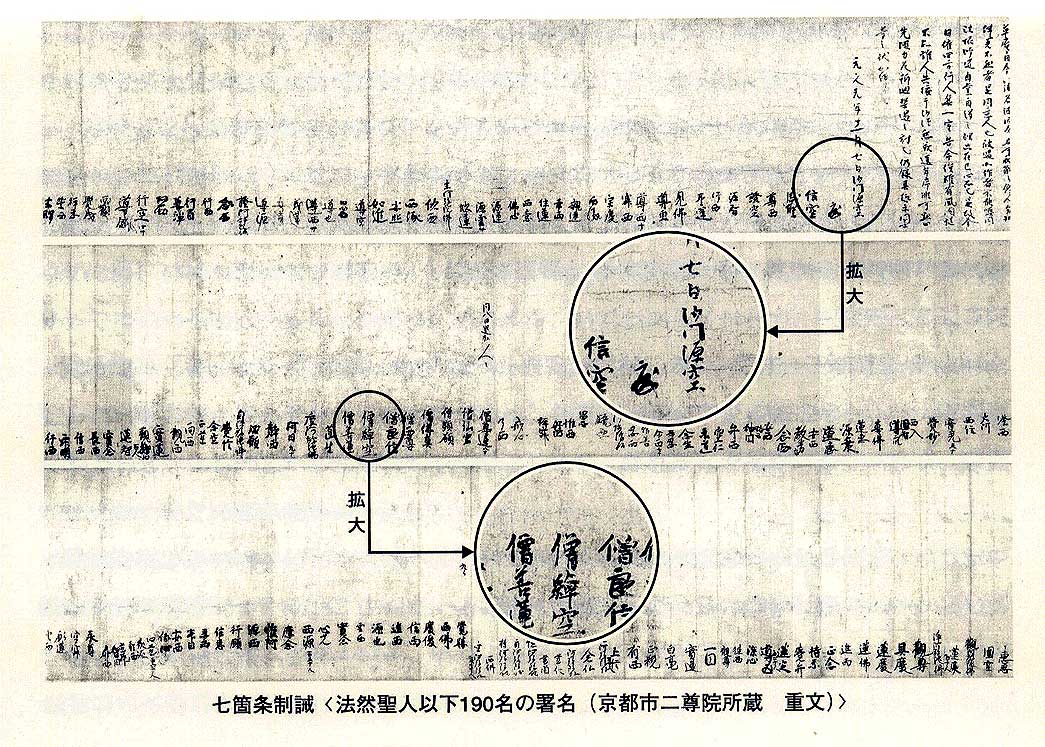

しかし、念仏だけを唯一の往生行とする法然の教えは、諸行往生の立場に立つ既成仏教を否定する内容を含んでおり、王法(おうぼう)を衰退させるとして、既成仏教勢力より激しく非難された。法然は「七箇条制誡(しちかじょうせいかい)」をつくつて門弟に自重を促すが、さらに興福寺からの上奏で念仏停止が訴えられ、建永元年(一二〇六)住蓮・安楽事件によって、専修念仏は停止される。

法難

松虫と鈴虫が出家し尼僧となったことに加えて、男性を自分の不在中に御所内に泊めたことを知った後鳥羽上皇は憤怒し、建永2年(1207年)2月、専修念仏の停止を決定。住蓮房・安楽房に死罪を言い渡し、安楽房は六條河原において、住蓮房は近江国馬渕にて処される。その他に、西意善綽房・性願房の2名も死罪に処される。同月28日、怒りの治まらない上皇は、法然ならびに親鸞を含む7名の弟子を流罪に処した。法然は、土佐国番田(現、高知県)へ、親鸞は越後国国府(現、新潟県)へ配流される。 この時、法然・親鸞は僧籍を剥奪される。法然は「藤井元彦」の俗名を与えられ、親鸞は「藤井善信」(ふじいよしざね)を与えられる。

翌年、法然は四国に流罪となり、その年の暮に赦免されるが、洛中には入れず、摂津・勝尾寺(現・大阪府箕面市)に四年間逗留し、建暦元年(一二一一)十一月にようやく帰洛が実現するも、翌正月に八十歳の生涯を閉じた。法然の門弟は、人によってその教義に異なる点があったが、やがて有力な門弟を中心にして小さな教団が生まれ、それぞれの形で法然の思想が社会に定着していった。

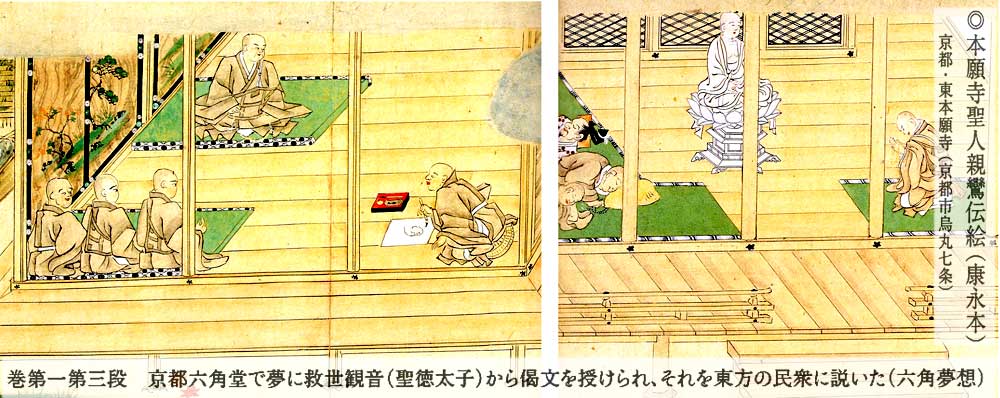

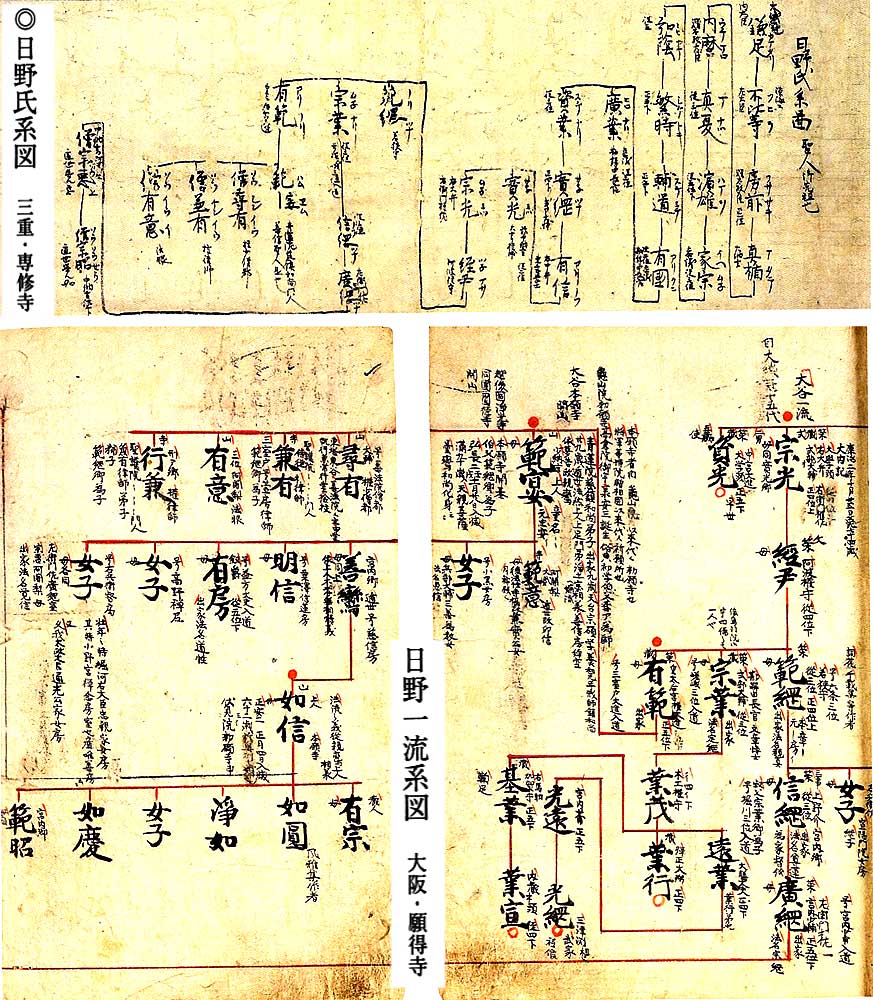

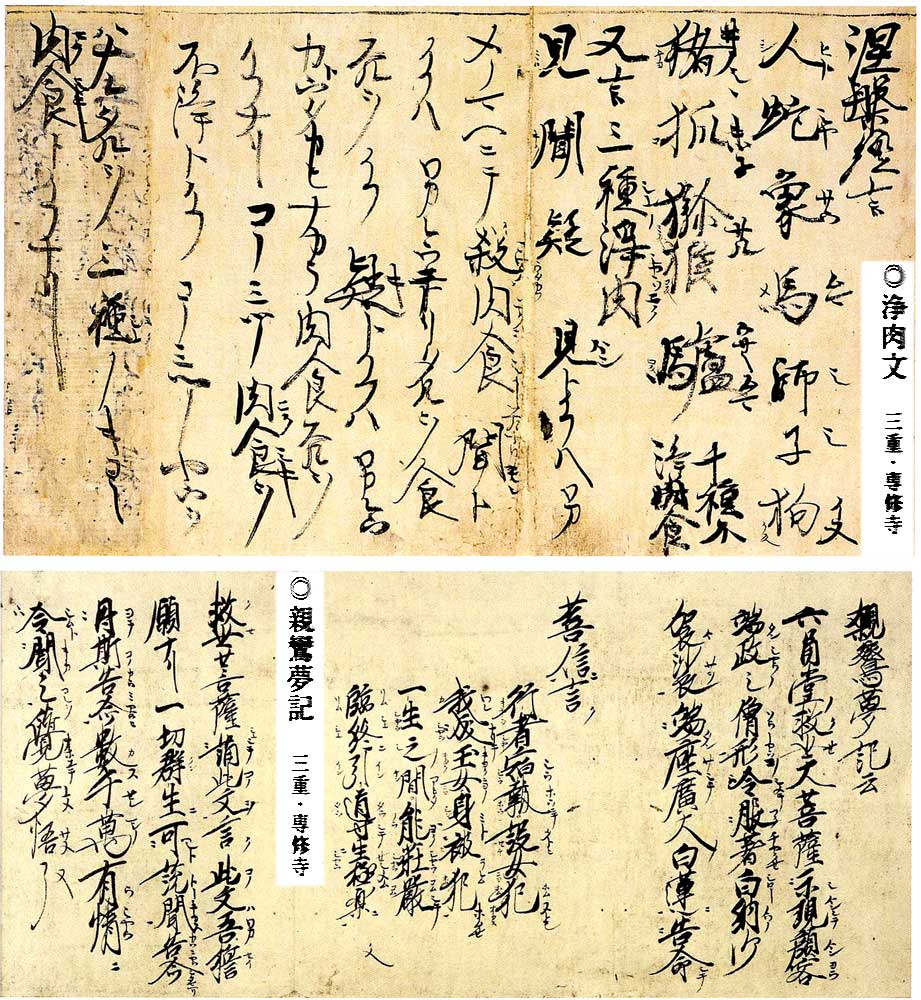

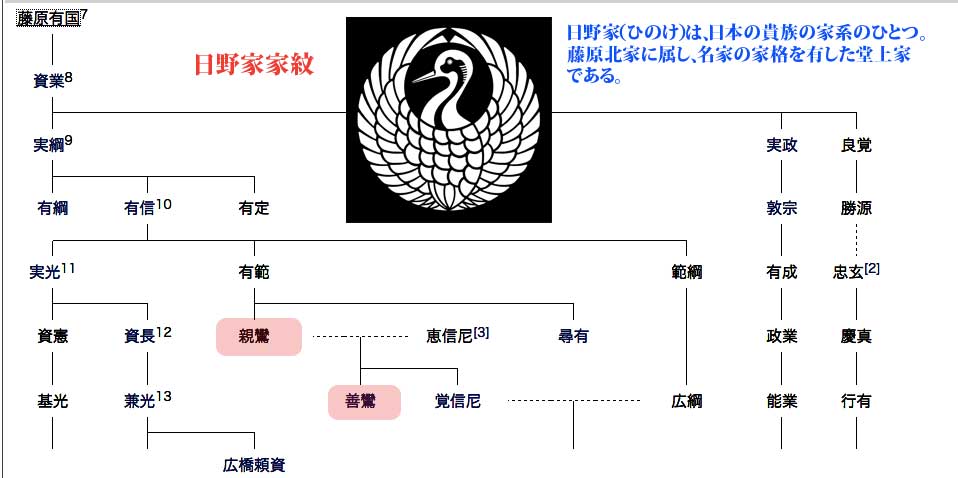

親鸞「1173~1262)は、藤原一門の貴族である日野有範の子として生まれ、九歳で出家し、比叡山で常行三昧堂の堂僧をつとめながら、二十年間の修行を行った。建仁元年(1201)二十九歳のとき、京都六角堂に参籠し、九十五日目に救世観音より夢告(むこく・夢の中に神仏などが現れ、直接言葉で意志を伝え、指示を与える)を得た(「親鸞夢記」)。もし前世からの報いで妻帯(妻をめとること)することがあれば、観世音菩薩が玉のごとき女身となって親鸞の一生を壮厳し、臨終のときは極楽に引導しょう、というのである。

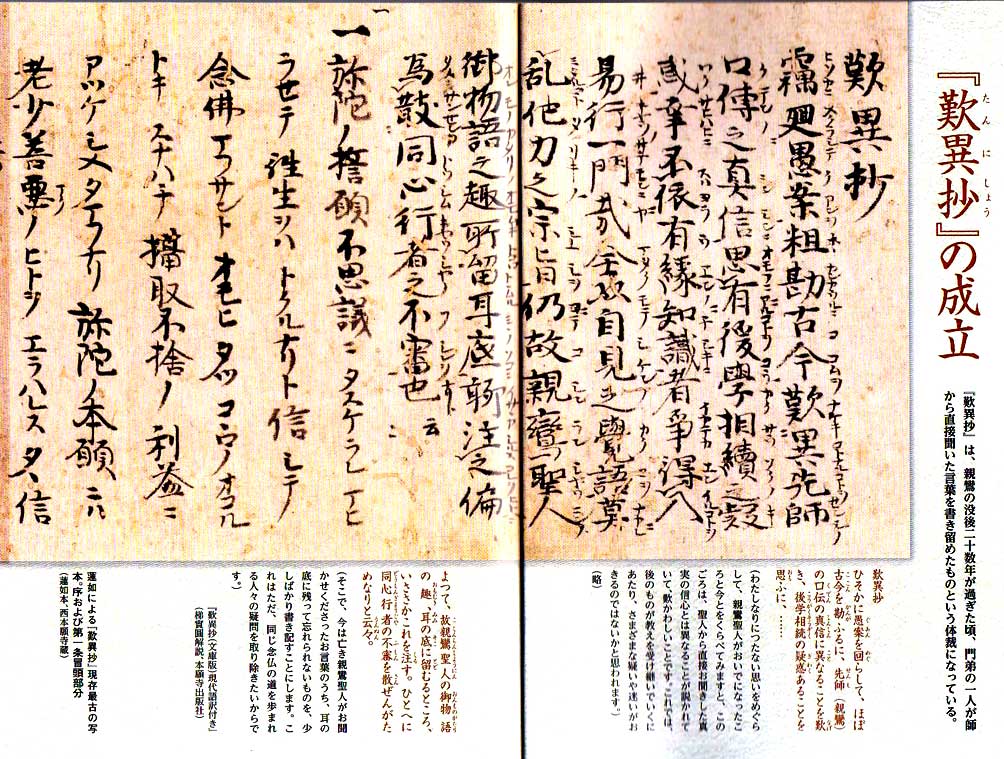

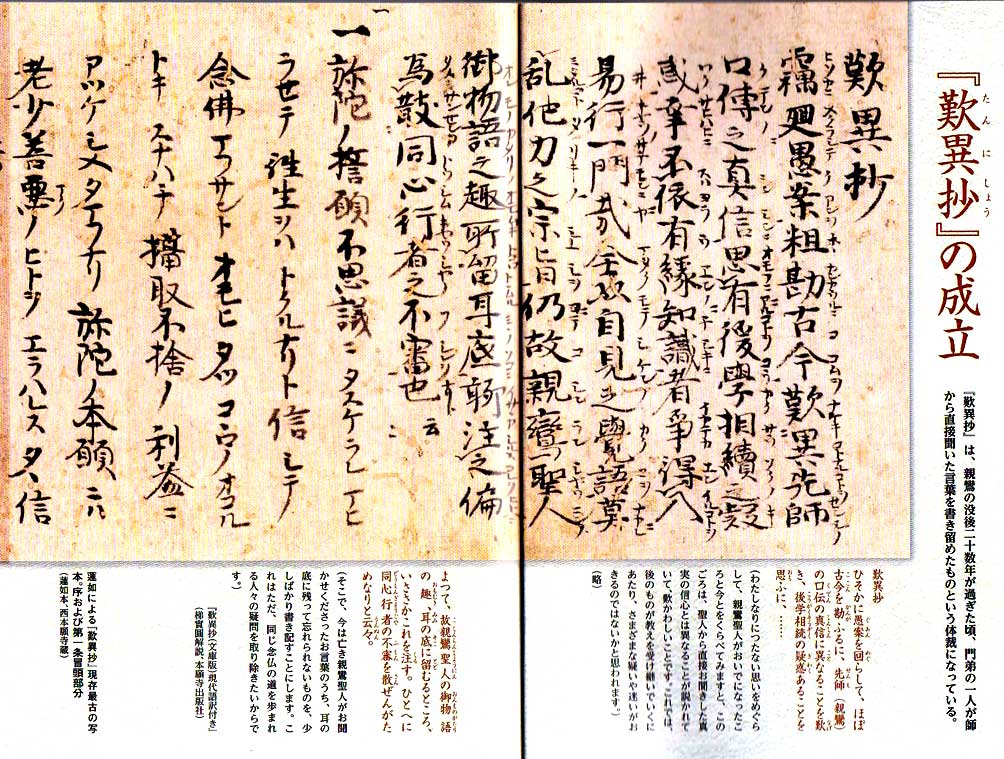

つまり、在家でも罪多き身にあっても念仏往生できる道がある、とのお告げである。在俗(出家しないで俗人の状態でいること)のままでの仏道修行と、民衆に宣布するという使命を実行するため、当時、在俗のままに出家した人々を集めて往生を説いていた法然のもとを訪れ、百日間通いつめて教えを聞き、「たとえ法然にだまされて念仏をして地獄におちても後悔しない」(『歎異抄』下図左)と決断した。

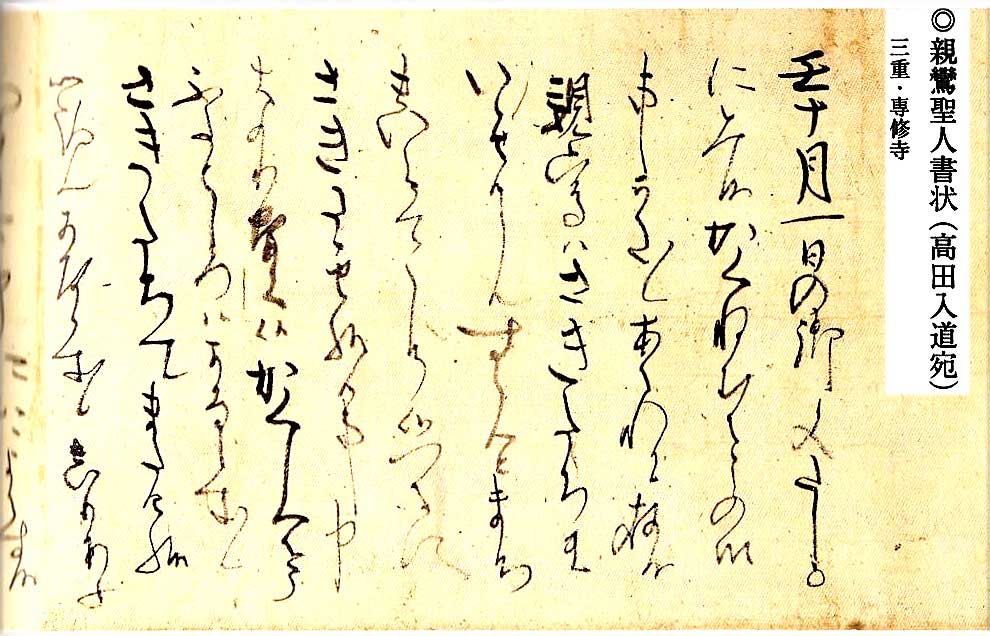

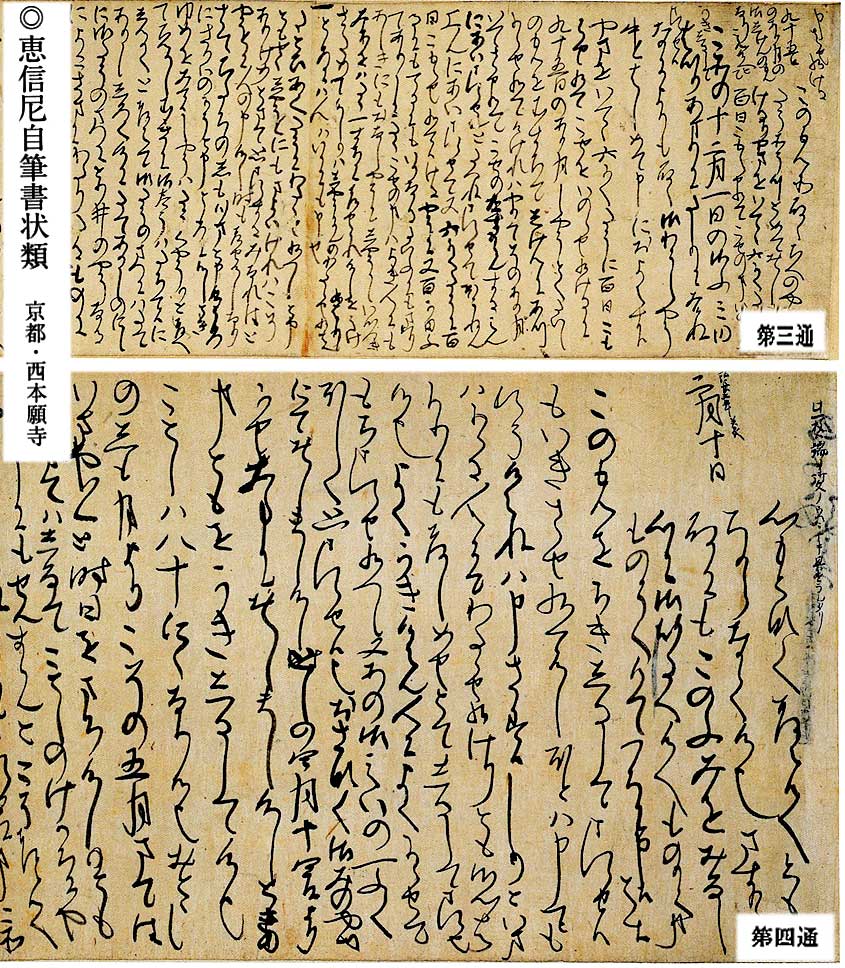

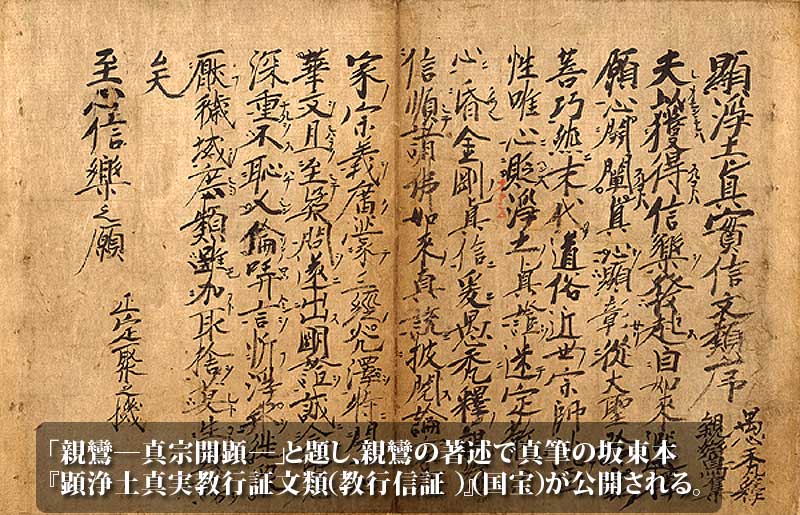

それから四年後の元久二年(一二〇五)には、法然の『選択本願念仏集』の書写と師の真影の図画を許されている。しかし、承元元年(1207)、親鸞は越後へ流罪となる。親鸞は「愚禿(ぐとく)」と称し、「非僧非俗」の生活に徹した。その間、妻恵信尼との間に信蓮が生まれている。赦免後、関東の各地において二十年にわたる布教活動を行った。京都に戻ってからは、かねて執筆中の『教行信証(きょうぎょうしんしょう)上図右』の完成に力をそそぎ、著述や経典の書写、文通にょる布教に励んだ。親鸞帰洛後の関東では,数々の念仏者の集団が生まれる一方で、思想的な混乱にともなう息男善鸞の異義事件が起こるが、これを機に、親鸞の思想はさらに深められたといわれている。その後も真摯な研鑽を続けて、多くの著作を残し、弘長二年(1262)、九十歳の生涯を閉じた。親鸞の教えを受け継いだ門弟は、各地で門徒団をつくつて活動を続け、いくつもの教団が形成されていった。

▶第一章・・・人と思想

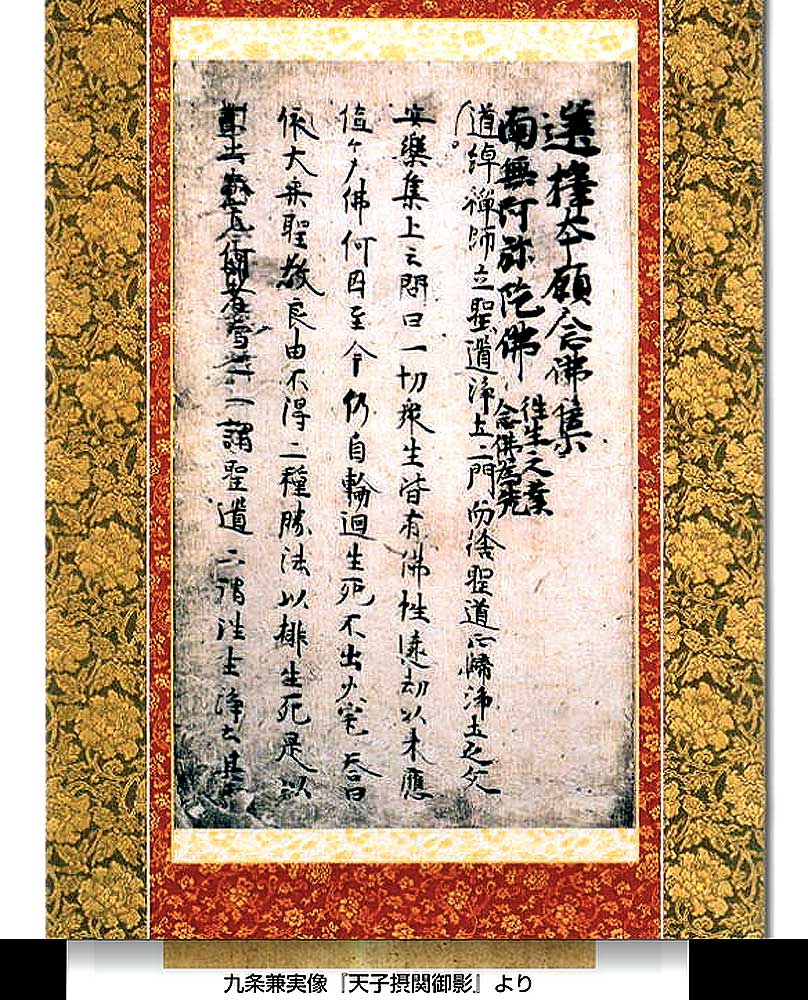

法然と親鸞の考え方は、戦乱と天災が続き、政治や社会が混迷していた時代に、現世で苦しみ、あの世での往生からも見捨てられた多くの人々を救いの対象にしたことで、画期的な意味を持っていたといえる。法然は、『選択本願念仏集』のなかで、一切の仏教を聖道門(しょうどうもん・修行をして悟りをひらく)と、浄土門(極楽浄土への往生を目指す)に分け、末法の現在において、すべての人々が平等に救われるのは浄土門だけであるとした。それは、厳しい修行を積んで悟りをひらいた人々にしか得られないとしていた既成仏教に対し、念仏を称(とな)えさえすれば、阿弥陀仏によって極楽に往生できるというもので、一般人が帰依しやすい側面をもっていた。法然は念仏の教えを時機相応と説いているが、法然の専修念仏は、まさにその時代に生きる人々によって求められていたものであった。そして、法然にもっとも大きな影響を与えたのが、唐の浄土僧善導の思想である。

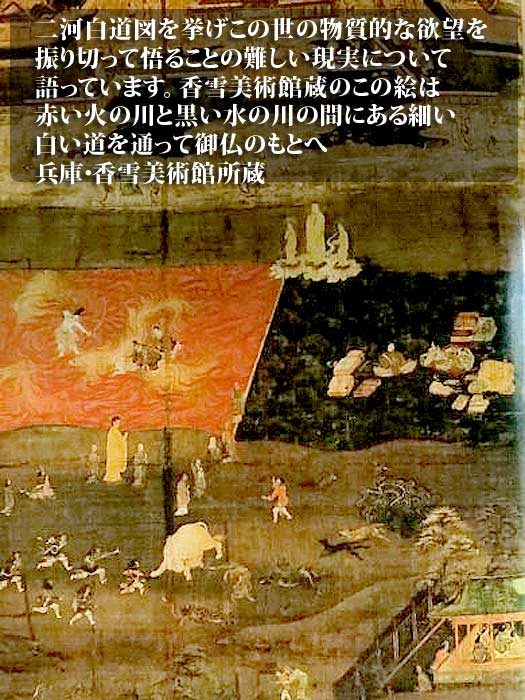

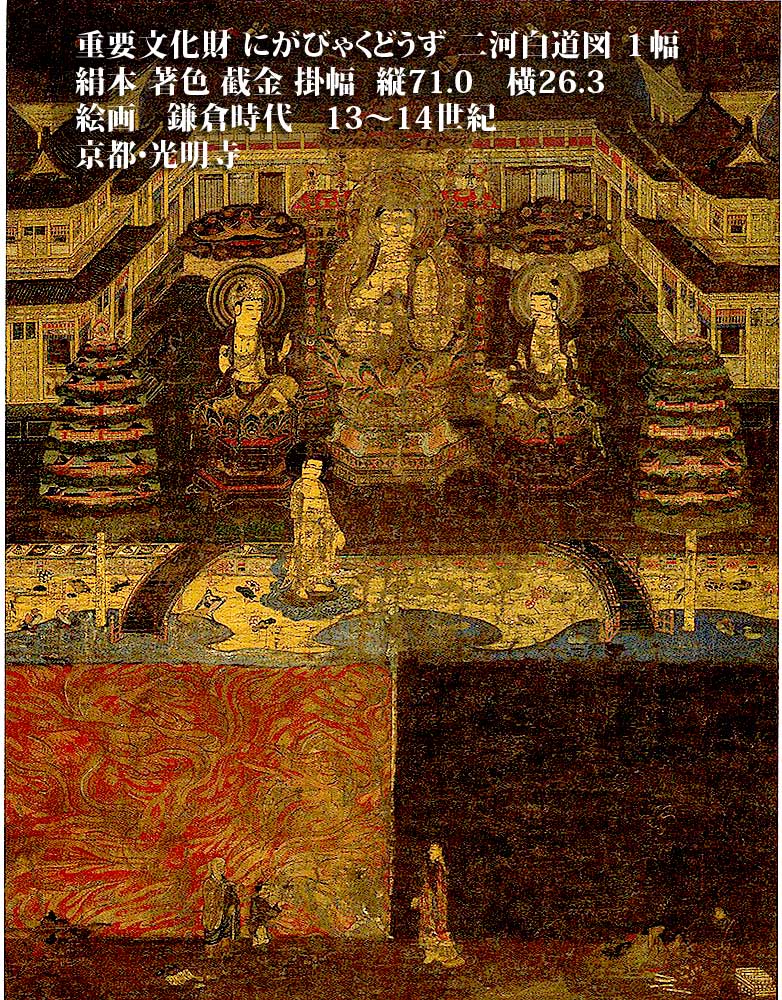

二河白道図(にがびゃくどうず)(下図)は、善導(ぜんどうは、中国浄土教(中国浄土宗)の僧)<下図左右>が「散善義」に説いた二河の譬喩を絵画化したものである。

画面の上段に西方極楽浄土の景観を描き、下段に現世の諸々の人間生活が示され、中段には人間の貪(むさぼ)りと瞋(いか)りなどの煩悩を象徴する火と水の二河が描かれている。その間を現世から極楽世界に向かって一本の細く白い道が通っている。現世にほさまざまな賊や悪獣が群がり、引き返せという誘惑の声が背後から聞こえてくる。いかに水火におびやかされても、阿弥陀仏をひたすら信じてこの白道を進めば西方浄土に往生することができるという誓え話である。

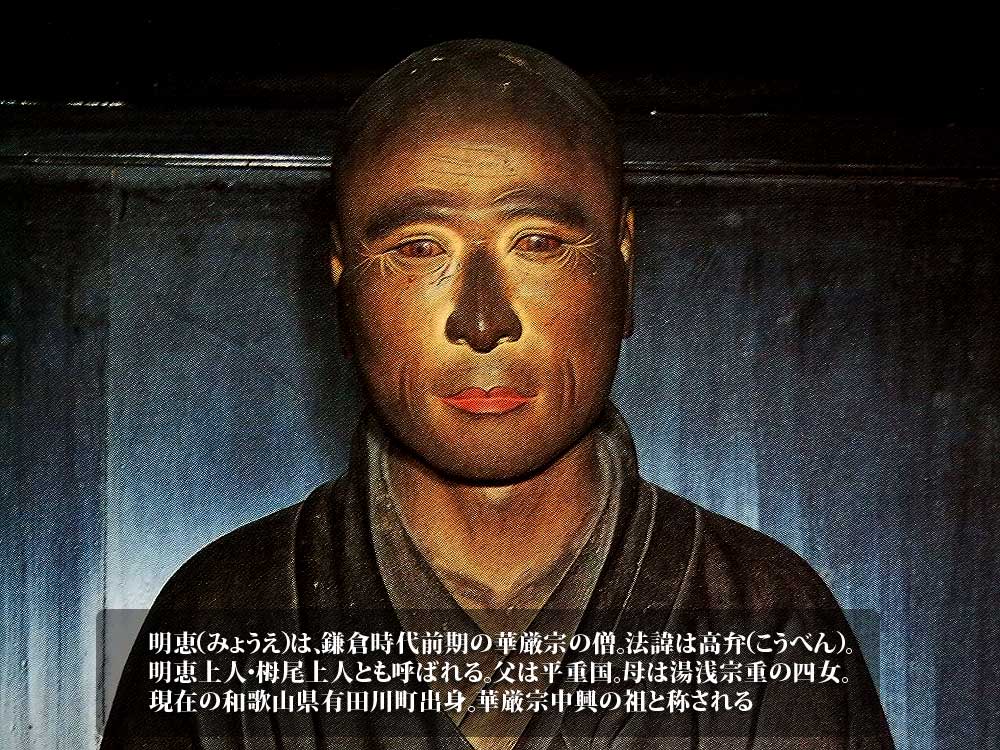

二河の譬喩は、法然の主著『選択本願念仏集』、親鸞の主著『教行信証』(下図右)に、その全文が引用されている。「二河白道図」は、極楽往生を願う者の心がけを説くものとして、絵解きされたと考えられるが、次第にさまざまな要素が付け加えられるようになり、極楽のありさまなどは各本それぞれ特色があって、一定していない。最古の遺品である京都・光明寺本(上二段右図)が、みょうえ聖道門の僧を賊として描いているのは、明恵(下図左)から「聖道門をもって群賊に譬(たと)ふる過失」を非難された『選択本願念仏集』の趣旨をそのまま反映している点で注目される。

法然と親鸞の思想は、やがて弾圧を受ける‥とになるが、二人は弾圧にたじろぐことなく、自己の信念を貫き通し、人々に生きる希望を与え続けた。以下、肖像画や著作、自筆資料をとおして、その人物像にせまってみたいと思う。

▶[法然の人物像と思想]

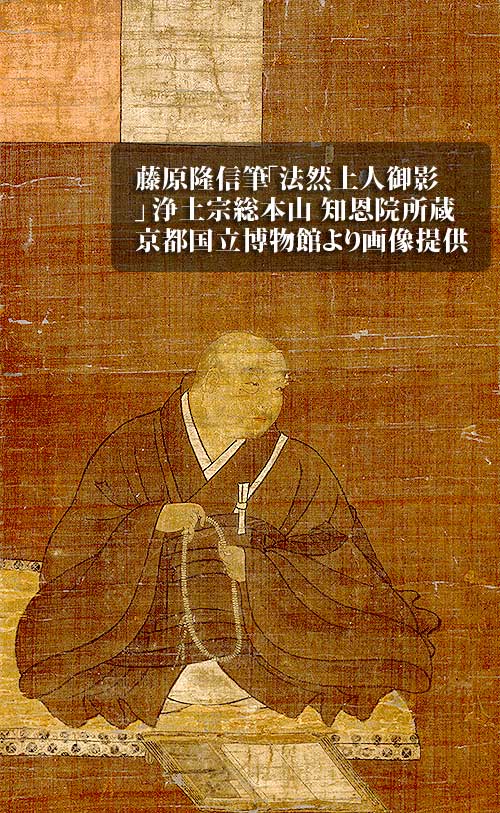

法然が後白河法皇に、源信の『往生要集』を講じた際、感銘をうけた法皇が、似絵の名手藤原隆信を召して法然の真影(みえい)を描かせ、蓮華王院(れんげおういん)の宝蔵へ納めたという「隆信御影」については、その系統の転写本と思われるものが京都・知恩院に所蔵されており(下図左)、その円満な相好(そうごう)は、もっとも親しみ深い姿として知られている。

「足曳御影(あしびきのみえい)」(上図右)は、現在もっとも古い遺品の一つである。九条兼実は、法然が沐浴(もくよく)の後、足を投げ出して休息するのれを絵師宅間甘眼にひそかに描かせた。これをみた法然が、この足の出た姿はまことに狼籍(ろうぜき)の姿なりと祈念すると、たちまちにして御影はその足をひっこめたという伝説に由来する名称である。顔をやや左に向けたおだやかな表情からは、法然の人となりを感じることができる。「法然頭」と呼ばれる頭頂部のくぼみや、前屈姿勢で念珠をまさぐるしぐさなどは、法然像の典型としてその後多くの肖像や絵伝に踏襲されていく。また、肖像彫刻では、奈良・蕾麻寺奥院の本堂の本尊として安置される法然上人坐像(下図)は、壮年期とみられる姿で、墨染の法衣に五条袈裟(ごじょうけさ)をかけ、両手で数珠をつまぐりながら念仏をする法然の、最古の肖像彫刻としてきわめて貴重である。これらの御影などにみる法然は、柔和な表情のなかにも、強敵な精神力を秘めた人物としてあらわされている。

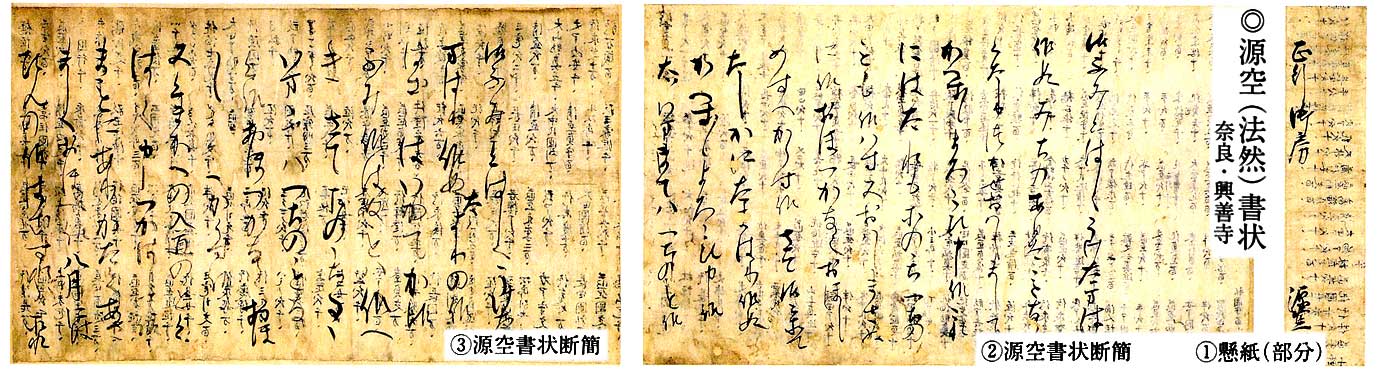

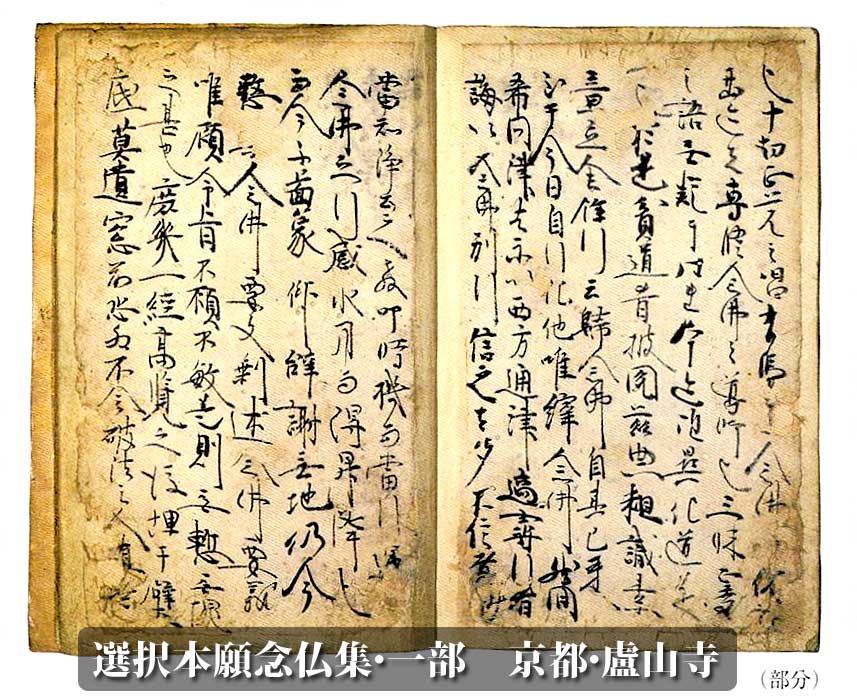

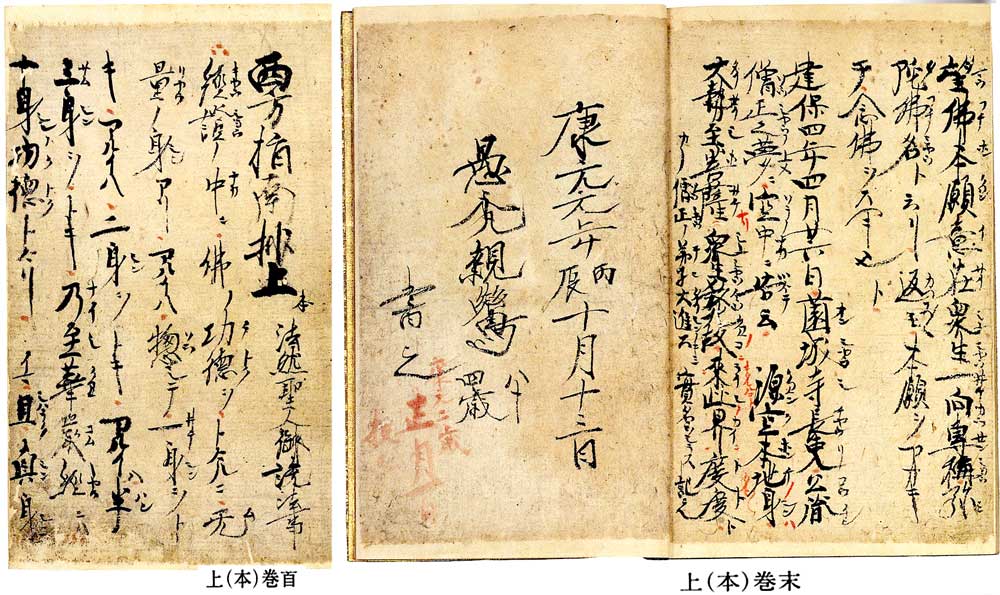

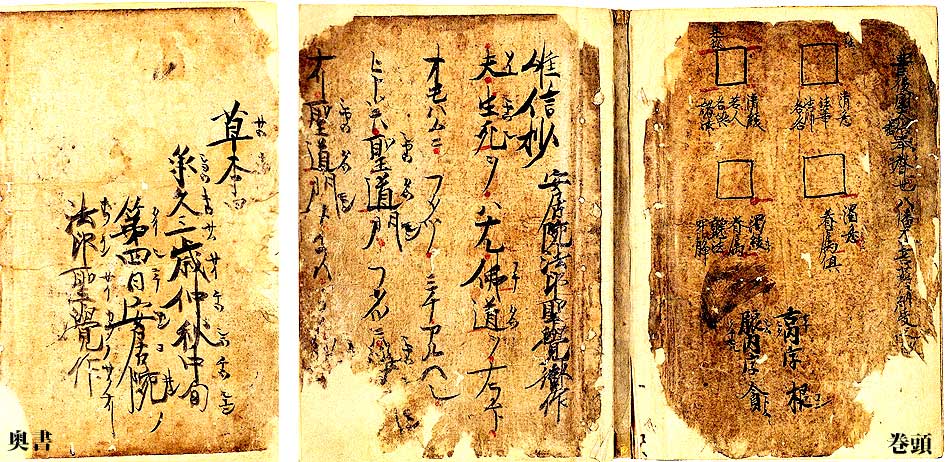

ところで、法然の自筆の資料は極めて限られており、それが法然の生きざまの全貌を知る上でさまたげになっている。その理由の一つは、法然没後にも行われた弾圧によって、多くの著作や文献など、貴重な文化財が散逸し、あるいは失われたみとなどがあげられる。法然の著した浄土宗の根本聖典である『選択本願念仏集』は、九条兼実の懇請により、法然の教えを体系的に示し、阿弥陀仏が諸行のなかから念仏のみを選択して本願の行としたという専修念仏のよりどころを明らかにしたものである。京都・盧山寺本(ろざんじぼん・上図右)はその草稿本といわれ、巻頭の首題「選択本願念仏集 南無阿弥陀仏・往生之業念仏為先」の二十一文字は法然の真筆と伝えている。

『選択本願念仏集』の内容は、既成仏教にとって刺激的であり、非難を浴びることが予想されたため、法然は、門弟にさえも容易にはその閲覧や書写を許さなかった。法然の没後まもなく建暦二年(一二一二)に『選択本願念仏集』の建暦版が出版されるが、嘉禄三年(かろく・一二二七)の法難で比叡山の衆徒によって墓堂が破壊され、建暦版は、板木とともに焼き捨てられて遺品が伝わらず、延応元年(一二三九)に出版された延応本(京都・法然院蔵、)が最古の版本である。

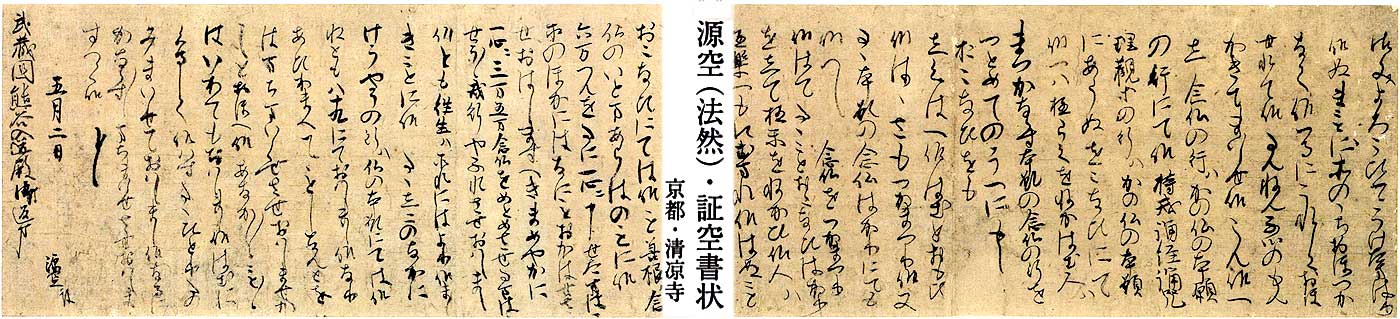

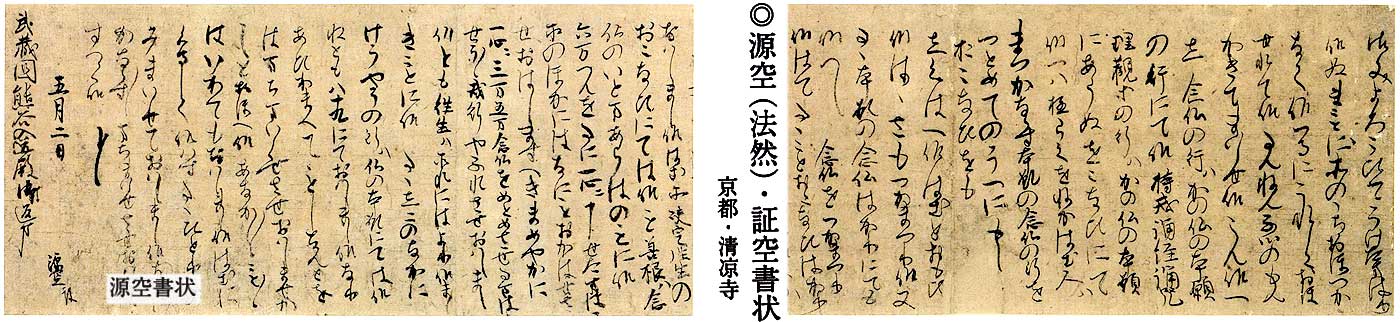

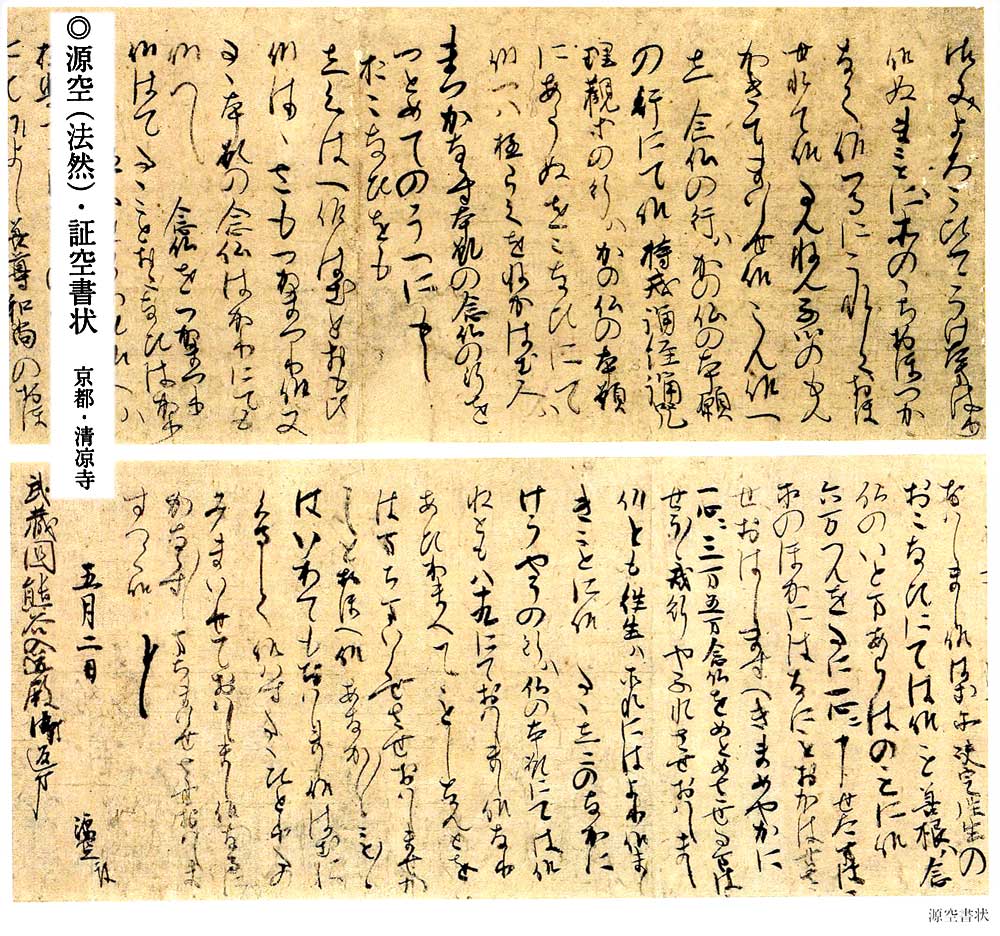

また法然は書状による布教を行ったさきがけでもある。源空(法然)書状(京都・清涼寺蔵、上図左)は、熊谷直実(一一四一~一二〇八)の質問に対し、阿弥陀如来の本願である念仏だけが極楽往生への道であることを懇切に諭している。また源空(法然)書状(正行房(しょうぎょうぼう)宛(奈良・興善寺蔵、上図右)は、元久年間(一二〇四~〇六)、重圧の厳しくなった法然の周辺を浮きぼりにするものとして貴重である。正行房が京都から奈良に無事に下向したことを喜んだり、自分の周囲に住まうものがいなくなったことなどを述べているが、これは法然が京都の門弟などをとりまく不穏な状況に配慮して集住を禁じ、地方に分散するように指示していたことによるもので、法然の危機管理に関する意識の高さがうかがえる。

法然は人々の信頼を集める一方で、多くの誹諾も受けたが、帰依者には慈愛の目を注ぎ、傲慢(きょうまん・傲慢)と懈怠(けたい・法律において実施すべき行為を行わずに放置すること)を強く誡(いまし)めた。また、誹謗者(ひぼうしゃ・たにんをののしるもの)に対しては、毅然たる態度と大きな包容力で接している。まさに民衆のための仏教の展開の基礎を築いた人物である、といえる。

▶[親鸞の人物像と思想]

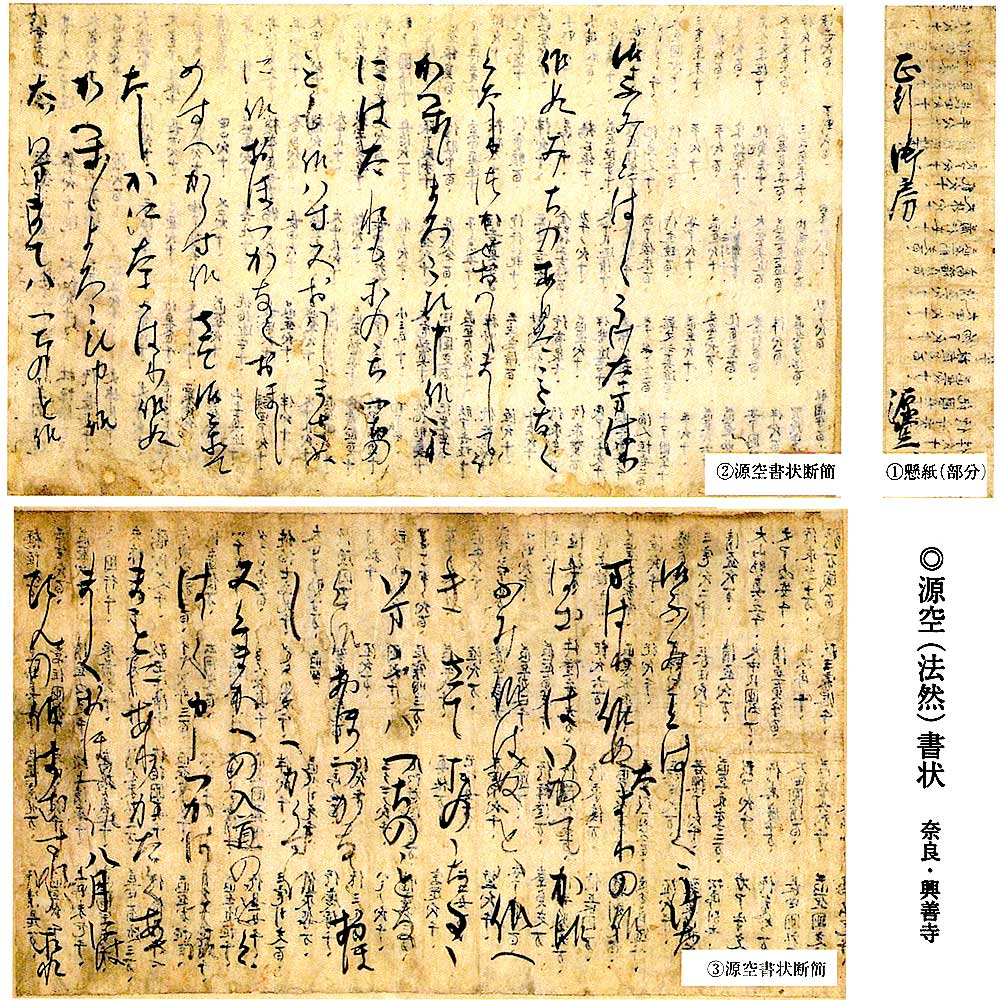

浄土真宗の至宝である「親鸞聖人影像(鏡御影・かがみのごえい 下図左)」(京都・西本願寺蔵)は、迫真的な墨線で、生き生きとした表情や、その崇高な個性をそのままに写しており、似絵(にせえ・鎌倉時代から南北朝時代にかけて流行した大和絵系の肖像画を指す絵画用語)の名手藤原信実の子専阿弥陀仏(せんあみだぶつ)によって描かれたと伝えている。

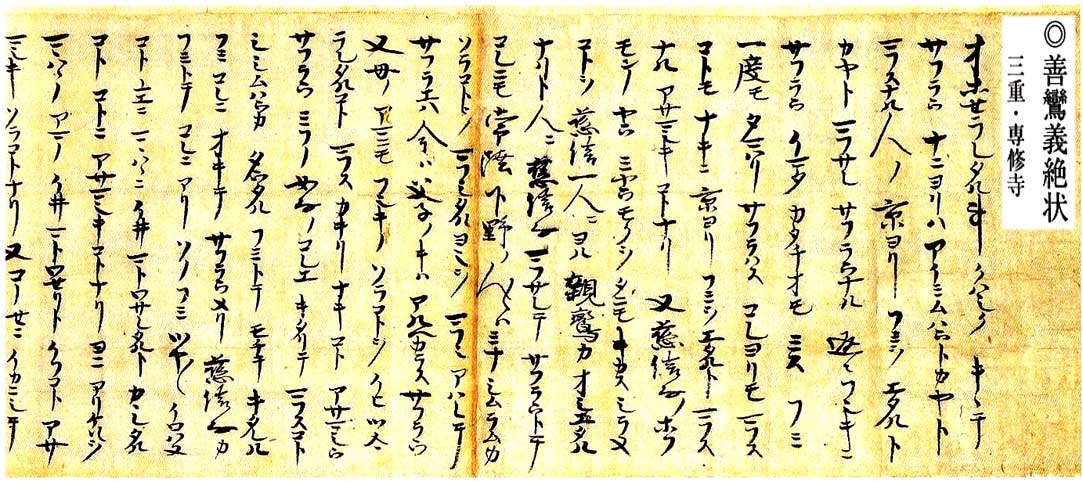

また、「親鸞聖人影像(熊皮御影・くまかわのごえい・上図右)」(奈良国立博物館蔵)は、能皮とみられる獣毛を敷いた上畳(あげたたみ)に坐る姿を表し、「熊皮御影」と通称される。濃くつりあがった眉や祝い眼差し、高く張った頬など、親鸞とわかる特徴をよく示している。また木像では、「安城御影(あんじょうのごえい)」を写したといわれる親鸞聖人坐像(三重・専修寺蔵・下図左)は、表情の細かな特徴が「安城御影」と相通じ、衣の表現もほぼ踏襲している。千葉・常敬寺蔵の親鸞聖人坐像(下図右)は、関東の門徒における像容を伝えている。

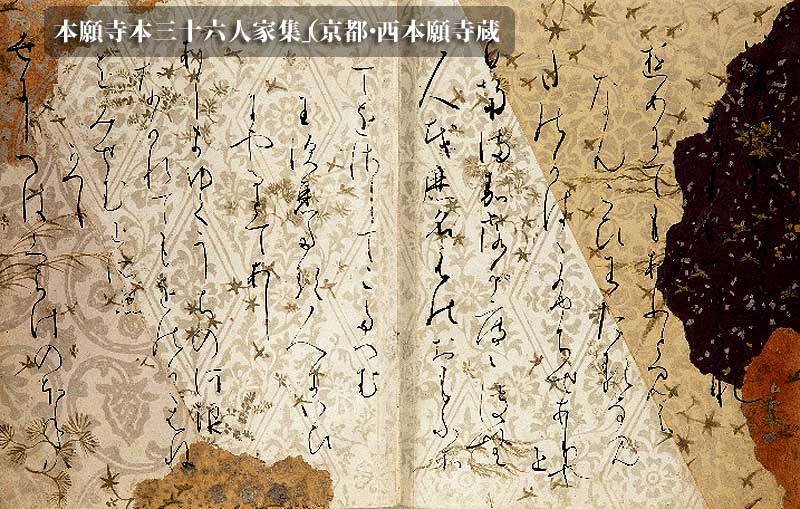

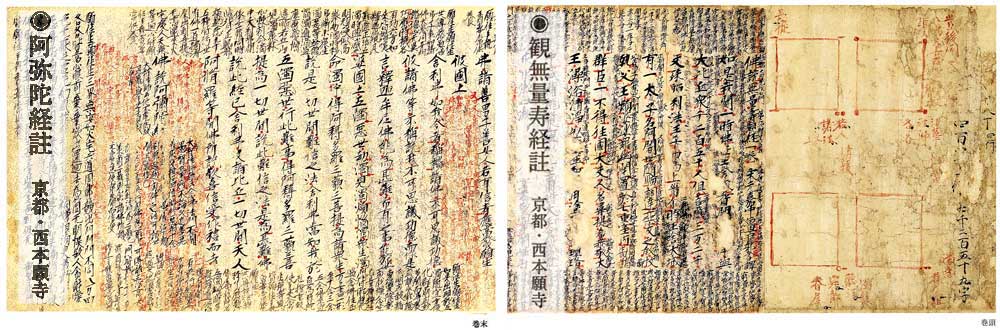

親鸞の場合は、著作や書状などが数多く残っている。『観無量寿経註』『阿弥陀経註』(京都・西本願寺蔵、下図)は、『観無量寿経』『阿弥陀経』の本文の行間、余白、紙背(しはい)などに詳細に注記を加えたもので、すべて親鸞の筆になる。

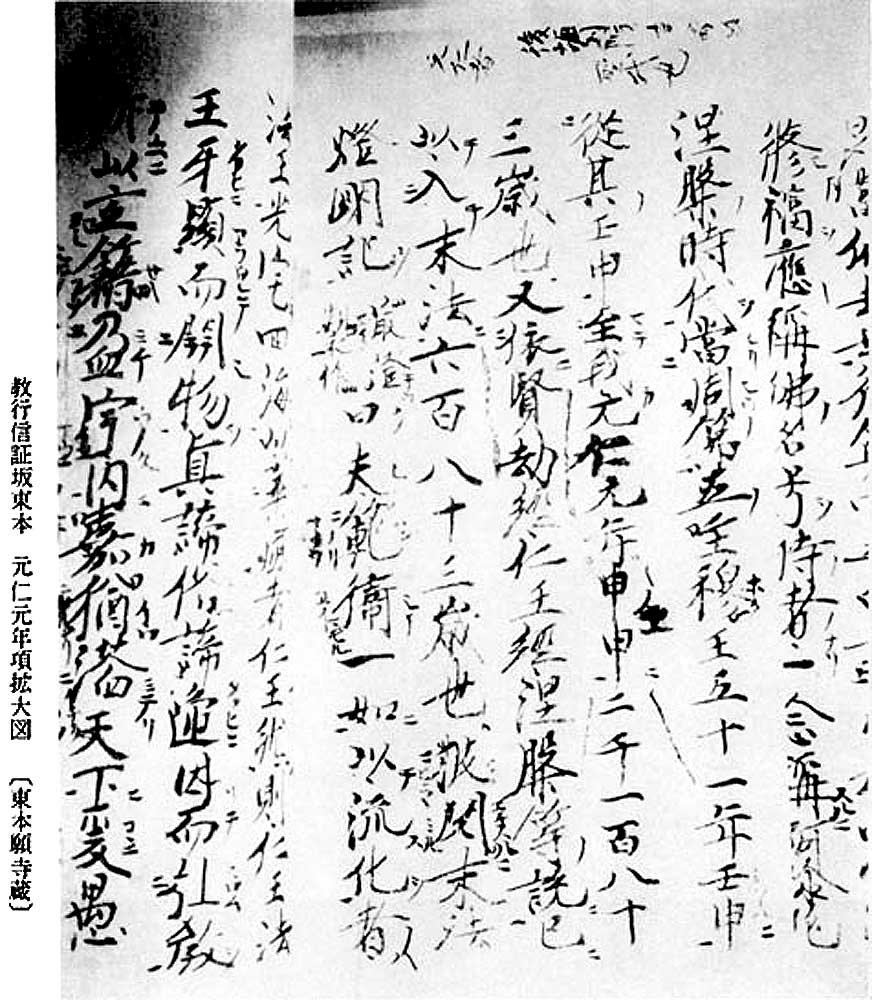

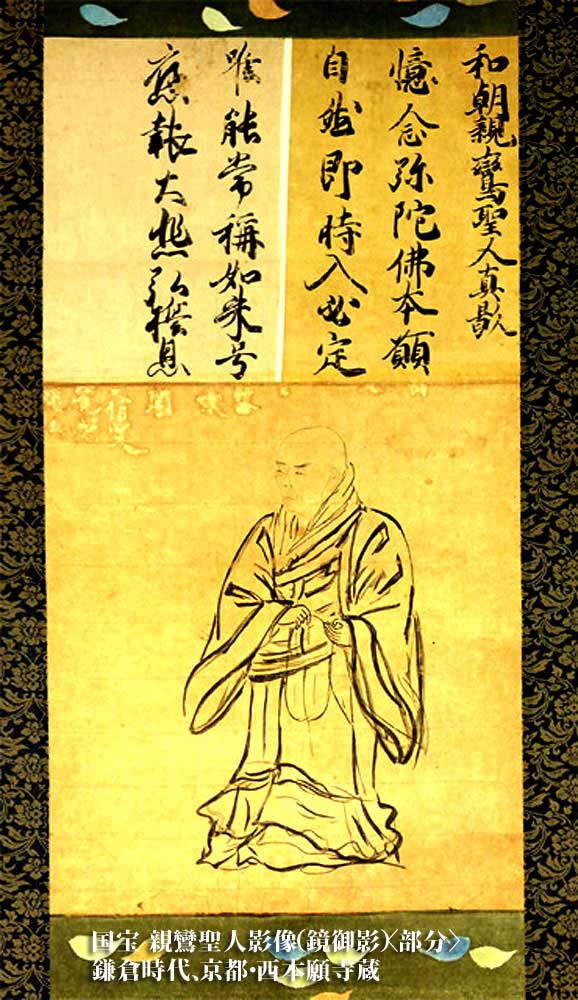

若き日の親鸞の浄土教学についての学識の深さや、たゆまぬ研摩など、真撃な求道の様子を今に伝える遺品である。「教行信証(坂東本)」(京都・東本願寺(京都市烏丸七条)蔵・下図左右)は、浄土真宗の教義を明らかにした根本聖典で、唯一の親鸞自筆本である。

若き日の親鸞の浄土教学についての学識の深さや、たゆまぬ研摩など、真撃な求道の様子を今に伝える遺品である。「教行信証(坂東本)」(京都・東本願寺(京都市烏丸七条)蔵・下図左右)は、浄土真宗の教義を明らかにした根本聖典で、唯一の親鸞自筆本である。

本文中には全体にわたって丹念な書き込みがあり、六十歳頃から晩年に至るまで改訂が続けられたことがわかる。その書き込みは親鸞の生の言葉であり、法語ともいえる内容である。なお坂東本は、伝世の過程で一部に欠損がみられるが、坂東本を底本に鎌倉幕府の内管領平頼綱(ないかんれいたいらのよりつな・?〜一二九三)の助力によって刊行された正応四年(一二九一)版によって、復元が可能になる。今回、陳列する忠実なる写本である。

本文中には全体にわたって丹念な書き込みがあり、六十歳頃から晩年に至るまで改訂が続けられたことがわかる。その書き込みは親鸞の生の言葉であり、法語ともいえる内容である。なお坂東本は、伝世の過程で一部に欠損がみられるが、坂東本を底本に鎌倉幕府の内管領平頼綱(ないかんれいたいらのよりつな・?〜一二九三)の助力によって刊行された正応四年(一二九一)版によって、復元が可能になる。今回、陳列する忠実なる写本である。

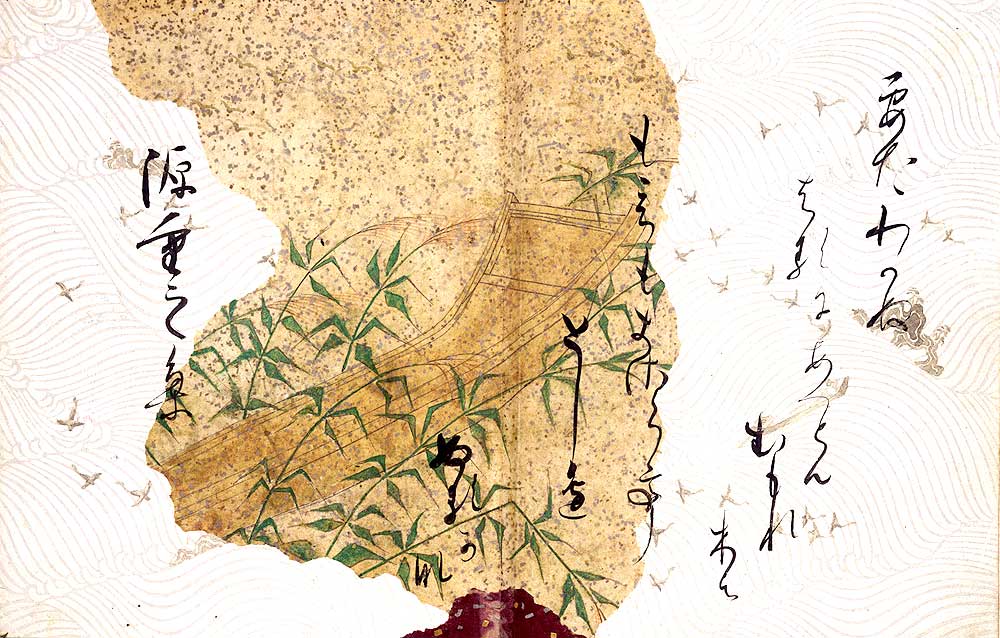

この展覧会のテーマは、法然と親鸞が、ゆかりの名宝をとおして八百年ぶりに再会することにある。作品には、法然と親鸞の双方に関わりの深いものが少なくない。『西方指南抄』(三重・専修寺蔵、上図左右)は、法然の言行録として最古のもので、親鸞の筆になる。法語・書状・行状など全二十八項目に編纂し、他書には見られない遺文を含むなど、浄土教史研究の上できわめて重要な本である。その成立には筆者の親鸞の意志が大きく作用していることが明らかであり、精力的な執筆の姿勢からは法然への篤い尊敬の念が伝わってくる。『唯信砂(下図左)』は、承久三年(一二二一)に法然の門弟である聖覚が、法然より相承(弟子が師から、

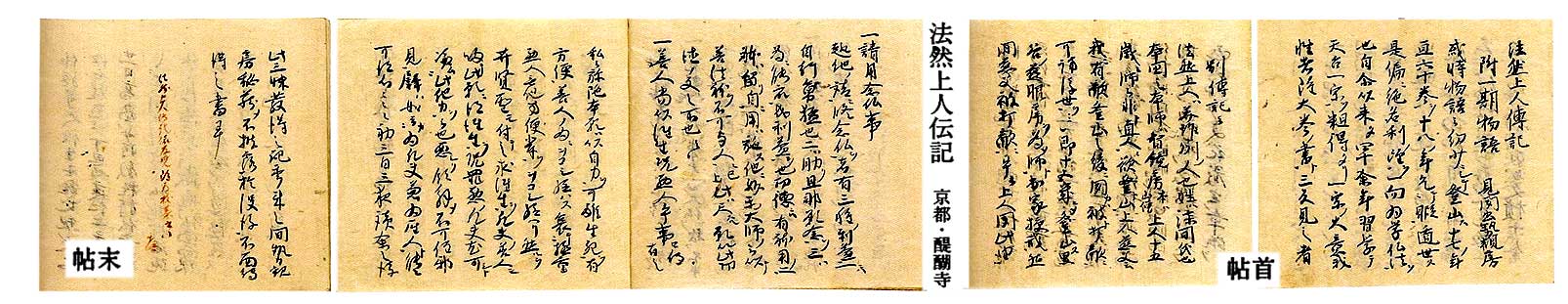

著者について確証はないが、親鸞の門弟の唯円とされている。本書は蓮如筆の最古写本で、「悪人正機説(あくにんしょうきせつ)」など、親鸞の思想を端的に示すものとして知られている。なお、醍醐本『法然上人伝記』(京都・醍醐寺蔵、下図)は、法然の門弟である源智(げんち・一一八三〜一二三八)あるいはその周囲の人によってまとめられたと考えられており、法然の法語と行実を集録、法然の伝記類では成立の最も古いものの一つ。

江戸初期に醍醐寺の義演准后(ぎえんじゅごう)によって書写された。そのなかで「別伝記」は、法然が比叡登山後の十五歳の時に父が討たれたとする内容を収めている。さらに「三心料簡事(さんじんりょうけんのこと)」には「善人尚以往生 況悪人乎事・口伝有之」とあり、この言葉は法然が源智に口伝したものであったことが知られる。

▶第二章伝記・・・絵にみる生涯

▶第二章伝記・・・絵にみる生涯

鎌倉仏教の性格の一つとして、祖師崇拝の思想が盛んであったことがあげられる。特に新興の教団においては、祖師に対する尊崇と敬愛の念は厚く、祖師の伝記、行状についての関心が高まり、その伝記絵巻があいついで制作された。この章では、それぞれ独自の性格をもって制作された伝記絵をとおして、波乱に富んだ生涯のなかで、法然と親鸞がどのように考え、行動したかをたどる。

▶[法然の伝記絵]

先行する法然伝絵巻を集大成したといえるものが、「法然上人行状絵図」四十八巻(京都・知恩院蔵、下図)である。

この絵巻は、法然上人の行状を史実と物語とをまじえて描き、またその門弟の行状をもあわせて全二三七段にまとめた膨大な絵巻であり、その巻数から「四十八巻伝」ともいわれる。また、後伏見上皇の勅願にょって制作されたと伝えるため「勅修御伝」略して「勅伝」とも称されている。いずれにしても、かなりの年月をかけて制作されたことは明らかである。奈良・當麻寺奥院本はその副本といわれているが、その構図などに創意工夫がほど:されており、名称も『法然上人形状絵図』となっている。

現在判明するわが国の祖師伝絵巻で最も早く作られたのは、法然の没後二十五年の嘉禎三年(1237)に作られた「本朝祖師伝記絵詞(ほんちょうそしでんきえことば)」、「伝法絵流通(でんぽうえるずう)」とも呼ばれるもので、現在は聖光(しょうこう・弁長・べんちょう)開山の福岡・善導寺に室町期の写本(上図左・右)が伝わるのみであるが、その詞書は原態を伝えていると思われ、転写によって広く流布した。また法然上人伝絵巻の中で、現存最古のものは「法然上人絵伝」(東京・増上寺蔵・下図左右)である。絵はかなり独創的で、自然景観や人物の描写もすぐれていて、鎌倉時代の絵巻の中でも第一級の優品である。一方、浄土真宗の側からの法然伝も作られた。

現在判明するわが国の祖師伝絵巻で最も早く作られたのは、法然の没後二十五年の嘉禎三年(1237)に作られた「本朝祖師伝記絵詞(ほんちょうそしでんきえことば)」、「伝法絵流通(でんぽうえるずう)」とも呼ばれるもので、現在は聖光(しょうこう・弁長・べんちょう)開山の福岡・善導寺に室町期の写本(上図左・右)が伝わるのみであるが、その詞書は原態を伝えていると思われ、転写によって広く流布した。また法然上人伝絵巻の中で、現存最古のものは「法然上人絵伝」(東京・増上寺蔵・下図左右)である。絵はかなり独創的で、自然景観や人物の描写もすぐれていて、鎌倉時代の絵巻の中でも第一級の優品である。一方、浄土真宗の側からの法然伝も作られた。

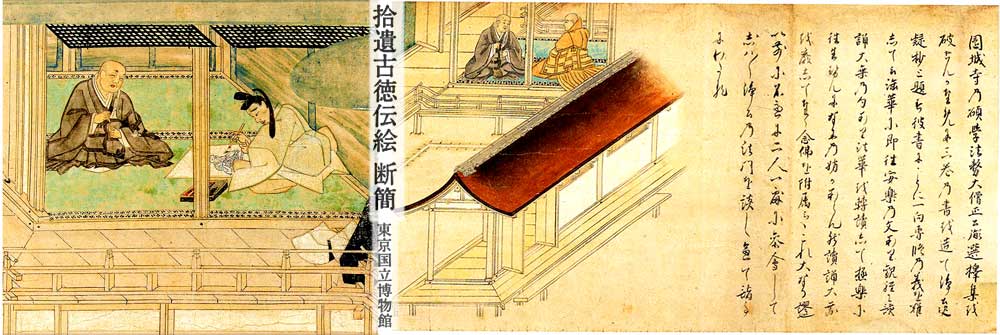

「拾遺古徳伝(しゅういことくでん)」(茨城・常福寺蔵、下図2段左右)の「古徳」とは法然の‥と。その伝記から親鸞が法然の正当な継承者であることを示すことがらを中心に「拾遺」した内容になっている。これらの法然上人伝絵巻の諸本は、原初的な「伝法絵」に端を発するといえその構成や内容において、各本それぞれに特色がありとくにそれを制作した門徒の宗門における位置をはっきりと示したものが多い。

▶[親鸞の伝記絵]

親鸞聖人伝絵は、原初本が親鸞の曾孫、覚如(1270〜1351)が制作したものであり、詞書も覚如自筆あるいはその周辺の人物の筆になるもので、時代が進むにつれて若干の増補がある。その内容と構成はほぼ定型化しているが、各伝記絵の独自性を中心に紹介する。永仁三年(1295)10月、覚如が作った親鸞伝絵の初稿本の原本は南北朝の動乱で早くに焼失した。「善信(ぜんしん)聖人親鸞伝絵(高田本)」(三重・専修寺蔵、下図左・右)は、初稿本の最初の制作からわずか二カ月後に、覚如が自ら詞書を書いた現存最古の親鸞伝絵であることが奥書から明らかになる。

「善信聖人絵(琳阿本・りんあぼん)」(京都・西本願寺蔵、60)は、巻頭に「向福寺(こうふくじ)琳阿弥陀仏」と旧蔵者の署名があり、和歌や連歌に巧みだった時宗の僧琳阿が所持していたことから琳阿本と呼ばれる。絵の筆線はややこじんまりとしていて素朴なところがある。

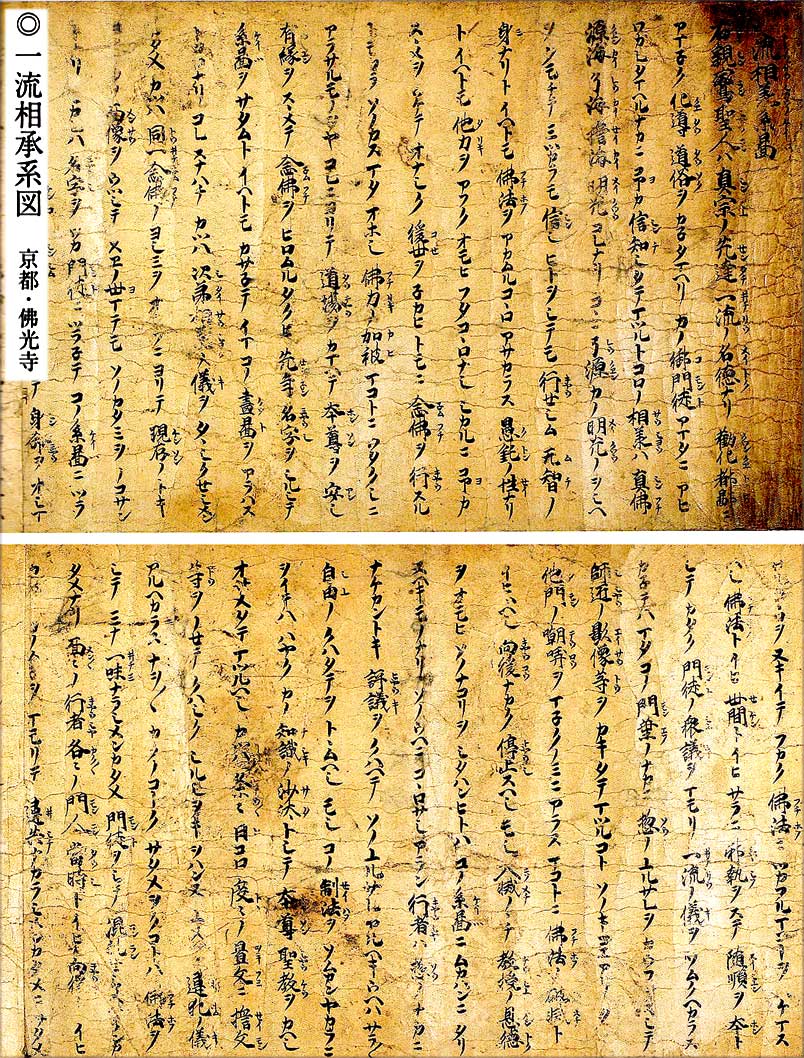

「本願寺聖人親鸞伝絵(康永本・こうえいぼん)」(京都・東本願寺(京都市鳥丸七条)蔵・上図)は、覚如が七十四歳の康永二年(1343)に作った伝絵の決定版で、のちに本願寺から全国各地の末寺に下付された四幅絵伝の図様のもとになった。  「本願寺聖人親鸞伝絵(弘願本・ぐがんぼん)」(京都・東本願寺〈京都市鳥丸七条)蔵・上図左・右)は、康永本の三年後に制作されたが、図様は初稿本と康永本の間に位置する。力強い筆致と独特の濃厚さをもった色彩で、他にはないモチーフも描き出す。「善信聖人親鸞伝絵」(京都・彿光寺蔵、下図左・右)は、覚如に二度にわたって義絶(ぎぜつ・肉親・君臣の縁を切ること)されながらも精力的に活動したその子存覚(1290〜1373)の教えを受けた了源(~1336)を事実上の創立者とする彿光寺(ぶっこうじ)に伝来した。下巻に北条泰時が一切経を校合(きょうごう)した時に親鸞がそれに携わったことを述べる一段が加えられている。室町時代に隆盛をみた彿光寺の歴史的背景がこの伝絵のユニークさにも反映しているようである。

「本願寺聖人親鸞伝絵(弘願本・ぐがんぼん)」(京都・東本願寺〈京都市鳥丸七条)蔵・上図左・右)は、康永本の三年後に制作されたが、図様は初稿本と康永本の間に位置する。力強い筆致と独特の濃厚さをもった色彩で、他にはないモチーフも描き出す。「善信聖人親鸞伝絵」(京都・彿光寺蔵、下図左・右)は、覚如に二度にわたって義絶(ぎぜつ・肉親・君臣の縁を切ること)されながらも精力的に活動したその子存覚(1290〜1373)の教えを受けた了源(~1336)を事実上の創立者とする彿光寺(ぶっこうじ)に伝来した。下巻に北条泰時が一切経を校合(きょうごう)した時に親鸞がそれに携わったことを述べる一段が加えられている。室町時代に隆盛をみた彿光寺の歴史的背景がこの伝絵のユニークさにも反映しているようである。

▶[掛幅形式の伝記絵] 祖師の絵伝(えでん・高僧の伝記や寺社の縁起などを絵と詞書(ことばがき)とで連続的に表したもの)は、多くの人が一度に見ることができ、また絵解にも用いやすい掛幅形式のものが多い。このなかで、「法然上人絵伝」七幅(京都・知恩院歳・下図左・右)は、親鸞の思想のもと浄土真宗において制作された絵画作品で、第七幅の、法然がだび茶毘(だび・死者を火葬にすること)に付された場面の直後に、二河白道図が挿入されている。

法然が二河白道(、浄土教における極楽往生を願う信心の比喩)を渡ることにより極楽往生を遂げたとする真宗門徒の幻想的な願望をイメージ化したものと考えられている。「親鸞聖人絵伝(万福寺本)」(京都・西本願寺蔵、下図左・右) は、第四幅に覚如の伝には全く触れられない善光寺が大きく描かれているのは異例で、この地における善光寺信仰の影響の大きさを反映したものであると思われ、関東門徒の独自性を反映した伝絵である。  浄土真宗がその初期に大きく教線(宗教・宗派の教えを広げていく)を拡大しはじめた関東の麻布門徒の流れを汲む明光が備後に下って開いた広島・光照寺に所蔵される「法然上人絵伝」三幅(下図左)と「親鸞聖人絵伝」一幅(下図右)はセットになっている。寺伝では覚如の子・存覚の手になるという。実際、光照寺と存覚との因縁は深く、その可能性は高い。

浄土真宗がその初期に大きく教線(宗教・宗派の教えを広げていく)を拡大しはじめた関東の麻布門徒の流れを汲む明光が備後に下って開いた広島・光照寺に所蔵される「法然上人絵伝」三幅(下図左)と「親鸞聖人絵伝」一幅(下図右)はセットになっている。寺伝では覚如の子・存覚の手になるという。実際、光照寺と存覚との因縁は深く、その可能性は高い。

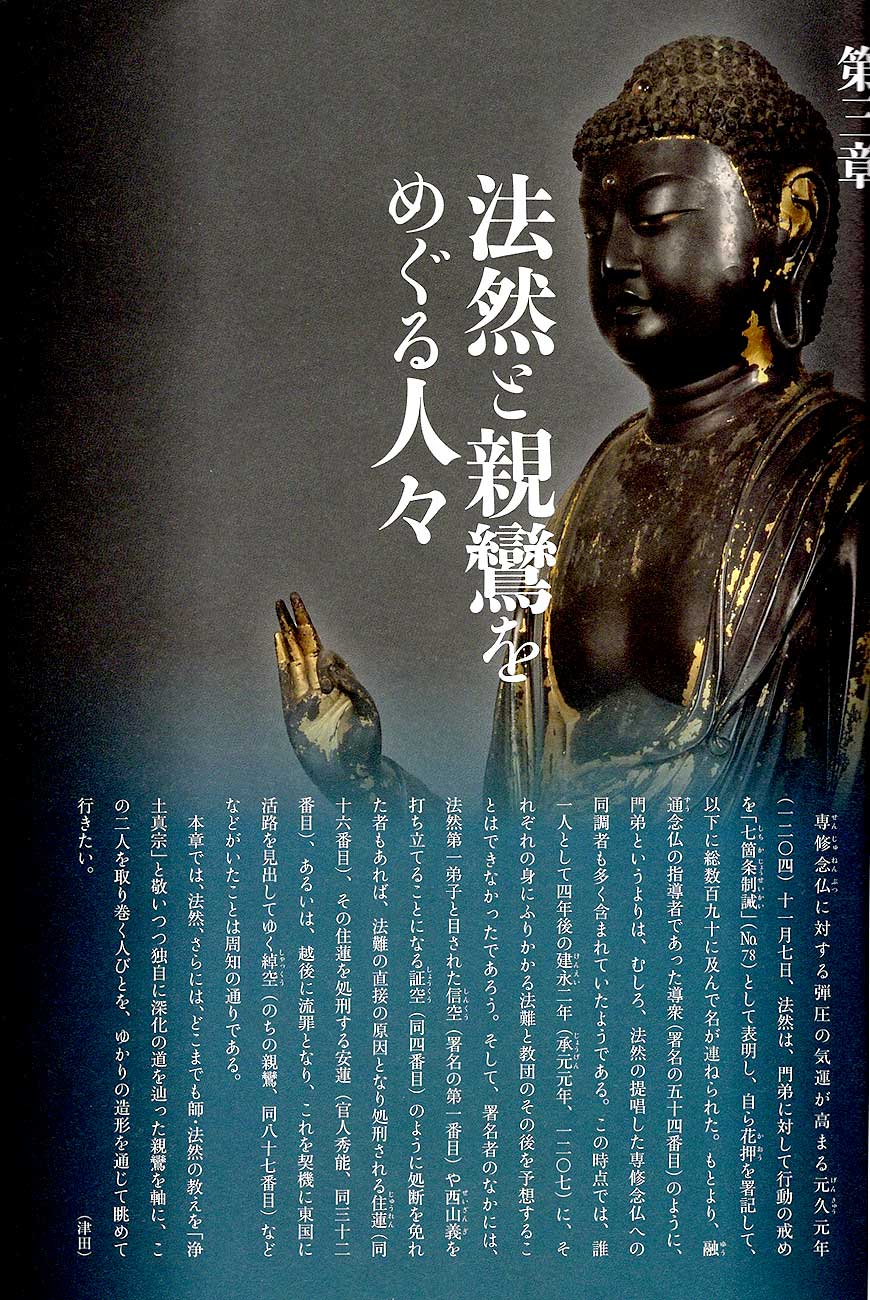

▶第三章・Ⅰ・法然をめぐる人々

▶第三章・Ⅰ・法然をめぐる人々

周辺のさまざまな人物に関わる資料では、宗祖と門弟との問でやりとりされた書状などを中心に、門弟の活動を具体的に示す資料をとりあげる。さらに法然を慕う多くの人々の結縁によって造立された阿弥陀如来立像や、親鸞の家族の書状などを通して、二人の魅力ある素顔をうかがうことができる。念仏停止の動きが強まるなかで、法然は、元久元年(1204)に「七箇条制誡」(京都・二尊院蔵、下図)をつくつて門弟に自重を促した。

条文に次いで法然以下百八十九名の署判があり、常随の門弟を最初とし、次いで一念義の主張者と礼讃を好む念仏者あるいはそれを取りまく人々が前部に集中していることが指摘されている。とくに第五条は、恣(ほしいまま)に私義を述べることを停め、第六条において唱導を好み邪法を説くことを停めているが、法然の草庵に集まった遁世者や出家者の中には、婬酒食肉(いんしゅうしょくにく)にふけり、法然の門人と号する聖的念仏上人などがいて、やがて法然の教説から逸脱し、異端を発生させる要因となっていった。弾圧を回避するために、こうした念仏者の自戒をうながす意味があったのではないかと考えられている。

法然は地方における念仏の弘通(ぐつう・仏教が広く世に行われること)にあたって、武士の動向に大きな関心を寄せていた。「聖人根本ノ弟子」(『西方指南抄』)といわれた上野国の御家人大胡太郎実(おおごたろうさねひで)や武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県の一部)の御家人津戸三郎為守(つのとさぶろうためもり)、熊谷次郎直実(くまがいじろうなおざね)などへの書状(上図)が伝わっているが、それらをみると法然がいかに懇切な教戒を与え、いかにその地での専修念仏の興隆に意を用いているかがわかる。なかでも津戸三郎為守は、武蔵で三十人以上も専修念仏者を獲得して、法然から貴著されている。

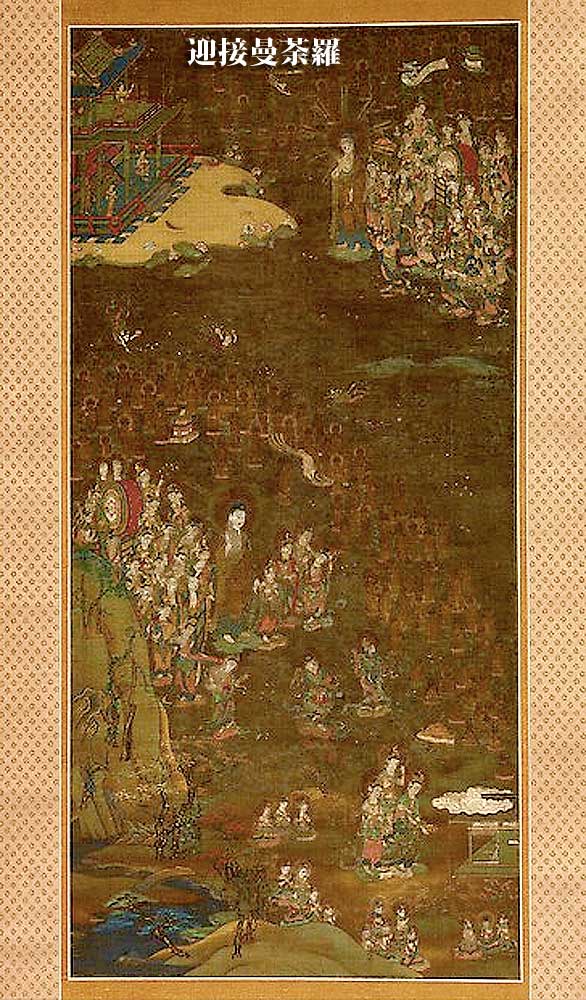

「迎接曼荼羅(ごうしょうまんだら)」(京都・清涼寺蔵、上図左・右)は、熊谷直実が、往生の導きとして法然より贈られたと伝えるもので、「法然上人行状絵図」巻第二十七の直実往生の場面では、本国と同じ図様の来迎図がかけられており、直実がかねてより上品上生(じょうぼんじょうしょう)往生(至誠心、深心、廻向発願心の3種の心を発して往生する者)を望んでいた様子がうかがわれる。

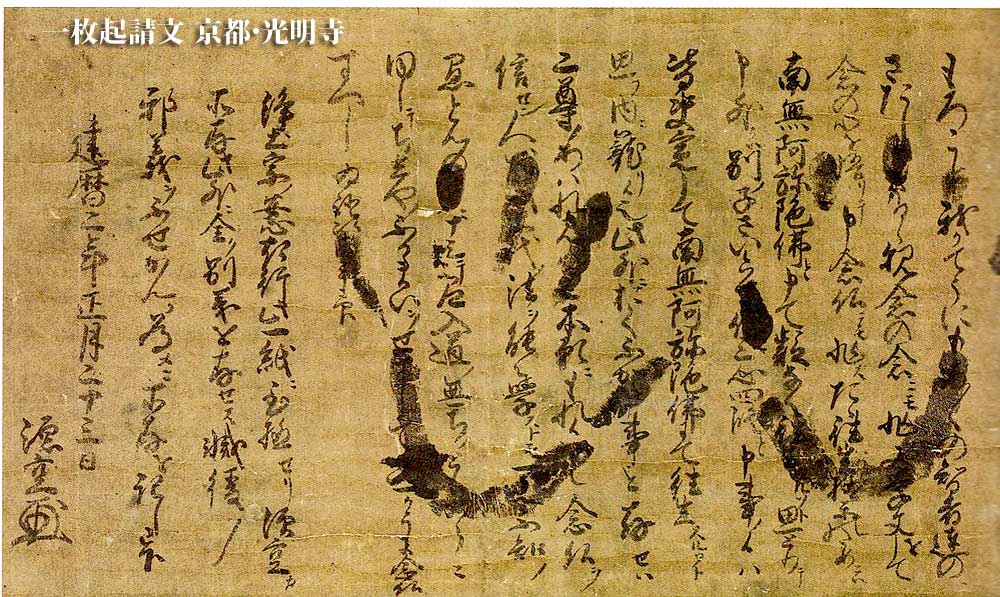

法然に十八年間近侍(きんじ・おそば近くつかえること)した門弟の源智(げんち)は、平重盛(しげもり)の孫で、法然の入滅の二日前の建暦二年(1212)正月二十三日、専修念仏の極致を示すとされる「一枚起請文(いちまいきしょうもん)」(上図)という法語を与えられている。この源智が師の一周忌を期して発願し、勧進を募り造立したのが阿弥陀如来立像(浄土宗蔵・下図右)である。法然教団における彫刻遺品については、仏師快慶とその一派の制作にかかる阿弥陀の造像例が多く報告されている。快慶の弟子行快(ぎょうかい)作とみられる本像内には、源智願文(がんもん)とともに四万六千人以上の名前を記した結縁交名(けちえんこうみょう)が納められており、法然を慕う人々の広がりを知ることができる。

快慶一派の作とされる奈良・輿善寺の本尊である阿弥陀如来立像(上図左)の像内には、正行房に宛てた源空(法然)や証空の自筆書状(下図上・下)などの紙背に記された千五百人の結線交名が納められ、法然と正行房との間の深い信頼の絆が感じられる。

また、阿弥陀如来立像(証空発願)(京都・大念寺・下図左)は、証空(一一七七~一二四七)の臨終仏とされ、納入品の月輪(がちりん)の墨書によって道覚法親王(後鳥羽院の皇子)と証空の関係もたどれる。

また、阿弥陀如来立像(証空発願)(京都・大念寺・下図左)は、証空(一一七七~一二四七)の臨終仏とされ、納入品の月輪(がちりん)の墨書によって道覚法親王(後鳥羽院の皇子)と証空の関係もたどれる。

二度の法難のあとの京都で大きな役割を果たしたのは証空(しょうくう・上図右)である。証空は内大臣源通親(みちちか)の猶子(ゆうし・公卿・武家の社会で兄弟や親族の子などを自分の子として迎え入れたもの)で、貴族との関係が深く、天台座主の慈円とも親しかった。証空を祖とする一派である西山派の特色は、天台的色彩と貴族的色彩が強いといわれる。証空は当麻曼荼羅(たいままんだら)の信仰を積極的に広めたことでも知られる。

の巻三十四.jpg)