■鎌倉時代の開始

■鎌倉時代の開始

▶鎌倉時代の画期

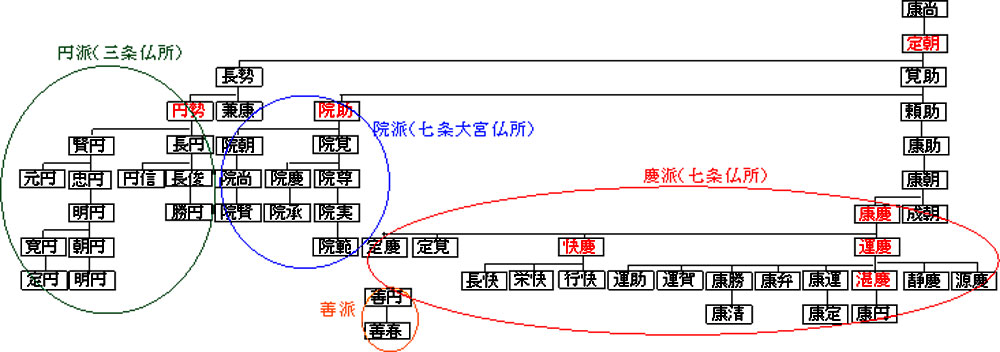

平家が壇ノ浦に滅び、源頼朝(一一四七〜一一九九)が権力を確立した文治元年(一一八五)五月、頼朝が開いた勝長寿院の本尊を造るため、定朝の嫡流を継ぐ奈良仏師成朝(せいちょう)が鎌倉に下向し、十月に像を完成した。この像は伝わらないが、新権力と奈良仏師との関係を象徴するできごとである。このあと成朝に代わるように運慶が鎌倉武士のための造像に活躍し、新様式を樹立した。この年から幕府が滅亡した元弘三年(げんこう・正慶<しょうけい>二年、一三三三)までが鎌倉時代であるが、第五講では、貞応二年(一二二三)運慶が没するまでの鎌倉時代前期、その後、京都蓮華王院本堂の再興が成った文永三年(一二六六)頃までの鎌倉時代中期をあつかう。

▶南都復興造像の序盤

奈良では治承四年(じしょう・一一八〇)の兵火に焼かれた東大寺・興福寺の再興が始まっていた。文治元年は再興された東大寺大仏の開眼供養の年でもあったが、東大寺の再興造像はその後やや間が空き、建久年間(一一九〇〜一一九九)にずれこむ。興福寺は兵火の翌年に主要四堂の担当仏師が決まっていたが、このうち院尊の講堂像が最初に完成し、文治二年(一一八六)に供養された。現存しないが、同じ頃の院尊作品とみられる京都・長講堂阿弥陀三尊像を参照すれば、保守的な作風の像であつたかと想像される。その後、主要堂字以外の東西金堂に動きがあった。いずれも寺家沙汰(じけのさた)による造営である。西金堂本尊釈迦如来像は文治二年正月に表面仕上げ未了の段階で堂に渡されたが、大仏師は運慶であった。その頭部が仏頭として現存し、その後の運慶の作風とはやや異なるものの、おそらく奈良時代の原像への復古を基調とした、明確な新様式を示している。運慶の抜擢は父康慶の興福寺内の実力を反映するものであろう。東金堂は、文治三年春にその大仏師職の安堵を、おそらく鎌倉逗留中の成朝が頼朝に訴えており、成朝の担当だったことがわかるが、本尊は彼によって造られることなく、まもなく飛鳥山田でら寺から堂衆が奪取した像で充当された。

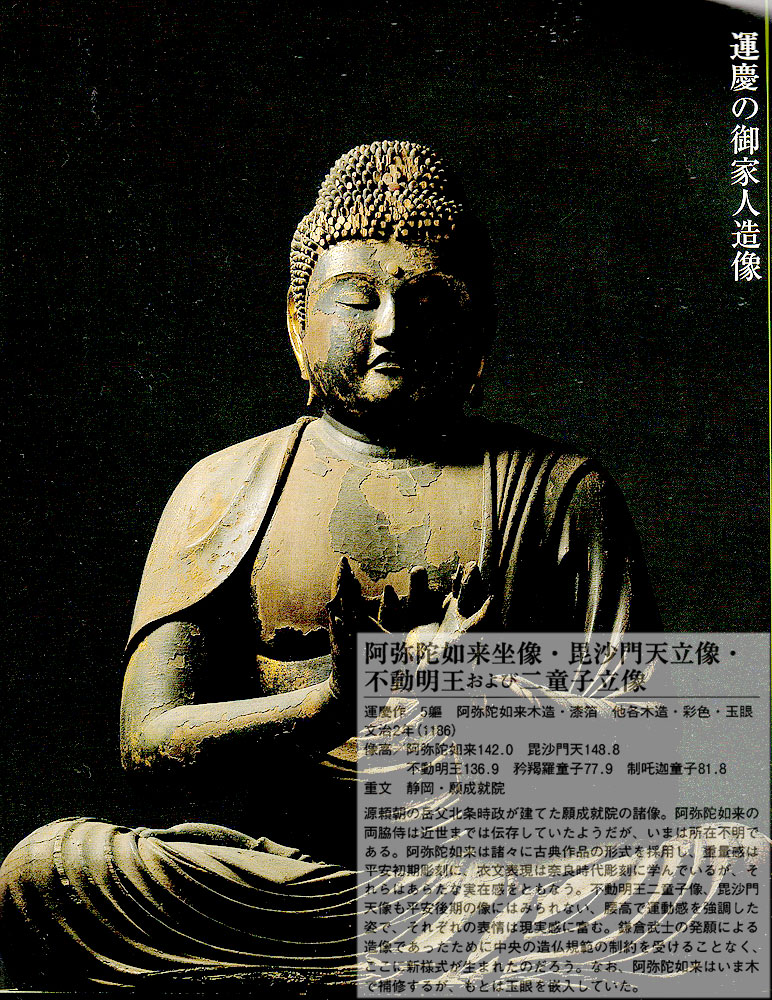

■運慶の御家人造像

▶願成就院(がんじょうじゅいん)の諸像

文治二年正月に興福寺西金堂本尊を造った運慶はその後、鎌倉幕府関係の仕事を担当する。源頼朝の岳父北条時政(一一三八〜一二一五)が建てた伊豆願成就院の諸像を同年五月に造り始めたのがその最初である。いま阿弥陀三尊像の中尊、不動明王および二童子立像、昆沙門天立像の五驅が伝わり、阿弥陀以外の各像に納入していた、五輪塔形をかたどり宝篋(ほうきょう)印陀羅尼を墨書する銘札も残る。阿弥陀如来は正面髪際の中央をやや下げる形や着衣・衣文の形式などに、古典作品の形式を採用しており、平安末期の奈良仏師の作品の延長上にあることがわかるが、まるく張った頼とたつぷりした顎、重量感あふれる雄大な体驅、そして深く彫られ奔放に乱れてうねる衣文の趣は、平安後期の作品とは隔絶したもので、運慶自身の円成寺大日如来像からも大きな飛躍がある。

重量感は平安初期彫刻に、衣文表現は奈良時代彫刻に学んだ復古的なものだが、それらはあらたな実在感をともなう。不動明王二童子像、昆沙門天像も平安後期の像にはみられない、腰高で運動感を強調した姿で、表情は現実感に富んでいる。諸像が示すものはきわめて新鮮な、しかも統一された新様式であり、ここに鎌倉時代彫刻が確かに成立した。鎌倉武士の発願による造像であったために中央の造仏規範の制約を受けることがなく新様式が生まれたのだろう。諸像の力づよい男性的な印象は、運慶らが鎌倉武士に抱いていたイメージを反映するのかもしれない。な、阿弥陀如来像はもと玉眼を散人していた両眼部を補修するのが惜しいが、その面貌は同じ頃の製作と思われる京都六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像(運慶建立の地蔵十輪院本尊・下図)によって想像できそうだ。

▶像底浄楽寺の諸像

願成就院像に続いて運慶は文治五年(一一八九)、頼朝政権の侍所初代別当和田義盛(一一四七~一二一三)が発願した神奈川・浄楽寺の仏像を造った。阿弥陀三尊・不動明王・毘沙門天の組み合わせは願成就院像とほぼ同じである。作風的にはやや後退した感があるが、ここでは、むしろ技法的な進展が注意される。諸像のうち、阿弥陀三尊は彫眼(仏像の目を木から彫り出し、彩色などで表現する技法)とし、不動明王・昆沙門天は玉眼を嵌入(穴などに長い物がはまりこむこと)する。これ以後の運慶作品では仏・菩薩像は彫限であらわすことが多くなる。また阿弥陀像にみられる、像内の膝の高さで体部材から底板を到り残す「上底式内刳り」は、坐像の場合にも像内納入品を堅固に奉籠するために工夫された技法で、以後、運慶系統の仏師の作にままみられる。

▶建久前半の運慶

近年世に出た東京・真如苑(しんにょえん)大日如来坐像(上図左・右)は、作風やⅩ線写真で確認される像内納入品の検討から、記録にみえる建久四年(一一九三)の願文があったという足利樺崎寺の像にあたり、作者は運慶と考えられる。頼朝とは血縁関係も姻戚関係もある幕府宿老足利義兼(?~一一九九)の発願した像と考えられ、北条・和田同様に足利氏もまた運慶を起用したとみてよい。この時期、運慶の動向は中央では知られないので、足利の造像が認められるとすれば、この時期の運慶は東国にあって、幕府ないし有力御家人関係の造像に集中していたと想像することも可能であろう。『吾妻鏡』に建久年間の造営のことがみえる鎌倉永福寺などにも運慶の造像があったかもしれない。

■康慶と南都復興

▶興福寺南円堂諸像

運慶が東国の作品を造っていた頃、奈良では文治五年に康慶一門担当の興福寺南円堂諸像が完成した。焼失前の南円堂本尊不空痛索観音菩薩像(上図左・右)は、奈良時代に講堂の像として造られ、南円堂創建時に移された像で、藤原摂関家(せっかんけ)にとくに縁の深い仏像として尊崇を集め、平安後期にはこの像の模像が造られ、図像集にもその姿が伝えられる。康慶再興像の姿や光背・台座の形は、伝えられる図像とよく一致し、古典学習の成果を示す。作風の上でも、張りのある肉どりや大きくうねる衣文に原像との関係が考えられるが、高く太い髻(もとどり・髪を頭の上に集めて束ねた所)や大きく眼を見開く面貌、重量感にあふれる体驅などの特色はむしろ平安初期彫刻に通ずるところが多い。作者として康慶舎弟実眼(じつげん)の名をあげる史料もある四天王像(下図)は現在中金堂にある一組が本来の南円堂像にあたる。太造りで重量感にあふれた体躯は運慶の願成就院毘沙門天像にくらべ、やや古様である。法相六狙坐像(下図)六驅は、その姿勢を趺坐(ふざ・足を組み合わせて座ること)・跪坐(きざ・ひざまずいてすわること)・立膝(片膝を立てて座る体勢のこと)に二驅ずつ造り分け、また老若や肥痩の別を明快にあらわす。脆坐や立膝の肖像への採用は斬新なこころみであるが、各像の姿勢には不自然なところもある。衣文の自在な塑形的表現は塑像であった原初像の表現に由来するが、誇張しすぎて体驅の立体把握に破綻をきたしている。細部描写に徹した面貌表現は各像の個性をよくあらわすが、やや卑近な感を否定できない。諸像は運慶作品にくらべ統一感に欠けるが、由緒ある興福寺の造像において、復古にもとづく大胆な新様式が採用されたことは画期的である。

▶東大寺大仏殿院の造像

その後、康慶は後白河院発願の仏像を造って地歩を固めたが、その一門、いわゆる慶派はさらに東大寺大仏殿院の一連の造像にたずさわり、造仏界の主役に躍り出る。まず建久五年(一一九四)十二月二十六日、定覚、快慶が二丈三尺(1尺=30.3㎝×3 +一丈=303㎝×2)の中門二天像を造り始めた。翌年三月、大仏殿の供養が行われ、この際の仏師勧賞(けんじょう)で運慶が康慶の譲りで法眼に、院永・定覚・康弁が法橋になっている。定覚は中門二天の賞であり、院永は大仏光背を造った院尊の賞の譲り、康弁は運慶の三男で、中門二天を造った快慶の譲りであるという。康慶の賞は中門二天製作の監督に対するものと想像できる。

康慶・運慶・定覚・快慶の四仏師は建久七年には大仏殿脇侍と四天王像を造る。像高六丈の脇侍は六月十八日に造り始め、観音は定覚・快慶が、虚空蔵は康慶・運慶がそれぞれを担当した。これらは八月二十七日には完成、ついで同日には各仏師が一体ずつを担当して像高四丈の四天王を造り始め、十二月十日に完成している。これだけの巨像を短時日で完成した工房製作の実績は康慶一門の声望をおおいに高めた。大規模な造仏の機会を康慶一門が独占できた理由として、まず藤原氏が興福寺南円堂の造像を通じて康慶の手腕を高く評価した可能性があげられる。すでに院関係の造像も担当していたが、鎌倉幕府要人と深い関係があったことも大きい。源頼朝はかねて東大寺再興を助成しており、脇侍・四天王の願主は宇都宮朝綱ら幕府御家人であった。また、そこに康慶の意図があったかどうかは不明であるが、後述するように東大寺再興大かんじんちょうげん勧進重源関係の造像に早くから快慶が起用されているのもみのがせない。彫刻製作の技量と一種の政治的手腕とがあいまって、康慶一門の台頭があった。

▶快慶の初期事績

建久年間の康慶工房において重要な役割を果たした快慶には、これ以前の事績が知られる。寿永二年(一一八三)に運慶が発願した、いわゆる「運慶願経」に礼拝結縁者として名が出るのが史料上の初見で、運慶と同年輩だろう。彼には四十件におよぶ明証ある遺品が知られ、鎌倉初期彫刻の動向をみるために不可欠の存在である。

最初の遺品は文治五年の米国・ボストン美術館弥勤菩薩立像(興福寺旧蔵・快慶作・上図左)である。高髻(こうけい・奈良時代の女性貴族の髪型)の形は運慶の円成寺大日如来像(上図右)に似ており、着衣の表現にもあたらしさがあるが、顔だちは同時期の康慶・運慶作品にくらべるとおとなしい。まもなく、南無阿弥陀仏と号した俊乗房重源に帰依して「 (アン)阿弥陀仏」と号し、京都・醍醐寺三宝院弥勤菩薩坐像(下図)の建久三年の銘にその署名がみえる。三宝院像では、康慶風の明快な眼鼻だちを端正にととのえた表情や、ほぼ左右対称に整理された衣文構成など、独自の作風が成立している。現存遺品ではこの像に初めてみられる、表面の金泥塗り仕上げ(白色および淡紅色の下地の上に金粉を膠で溶いた金泥を塗る技法)は以後仏像肉身の金色表現の主流になる。

(アン)阿弥陀仏」と号し、京都・醍醐寺三宝院弥勤菩薩坐像(下図)の建久三年の銘にその署名がみえる。三宝院像では、康慶風の明快な眼鼻だちを端正にととのえた表情や、ほぼ左右対称に整理された衣文構成など、独自の作風が成立している。現存遺品ではこの像に初めてみられる、表面の金泥塗り仕上げ(白色および淡紅色の下地の上に金粉を膠で溶いた金泥を塗る技法)は以後仏像肉身の金色表現の主流になる。

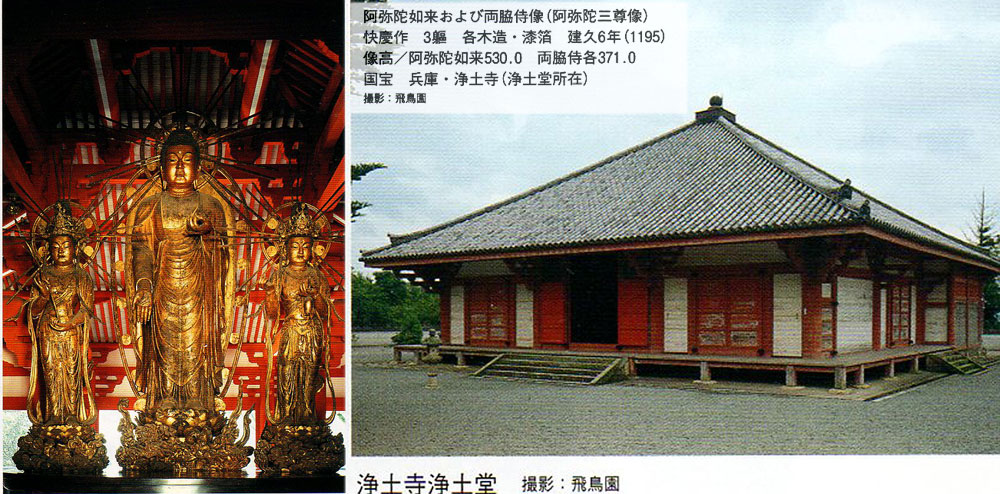

快慶は、重源が東大寺再興造営のため寺外に営んだ別所の造像にも起用された。建久六年の兵庫・浄土寺浄土堂の丈六阿弥陀三尊像(下図)は播磨別所の本尊像である。建久年間の高野山金剛峯寺四天王立像(下図)は高野新別所の像で、東大寺大仏殿像の雛型であった可能性が高い。重源が意図した宋代美術の風、いわゆる宋風を具現する役割を負っていたことも重要で、浄土寺像は宋仏画を立体化したものである。

■運慶と鎌倉彫刻の完成

▶運慶の作風の洗練

建久八年(一一九七)から翌年にかけて、運慶は仏師数十人を率いて京都・東寺(教王護国寺)講堂諸像の修理にたずさわった。このおりには同寺南大門二王像が惣大仏師運慶のもとに東は運慶、西は湛慶(運慶長男、一一七三~一二五六)を大仏師として造立されたといい、また中門二天像が運慶子息六人によって造立されたという。同じ頃に神護寺中門の二天・八夜叉(はちやしゃ)像を奈良・元興寺(がんこうじ)像を模して造立(ぞうりゅう)した。これらはいずれも頼朝が帰依した僧文覚(もんがく・一一三九~一二〇三)の勧進による事業である。

この時期の推定運慶作品に、建久八年ないし九年の高野山金剛峯寺八大童子像六驅(上図)、同十年頃の栃木・光得寺大日如来坐像(下図中)、正治三年(しょうじ・一二〇一)の愛知・瀧山寺聖観音菩薩・梵天・帝釈天立像(下図左・右)があり、一段と洗練をくわえた作風をみせる。光得寺像は真如苑像(上図)と一連の足利義兼の造像と推定され、Ⅹ線写真で確認される像内納入品にも真如苑像からの発展がある。瀧山寺像は頼朝の従兄の僧寛伝による頼朝菩提のための造像である。

一方、この頃には京都の貴族にも起用され、建仁二年に摂政近衛基通(もとみち)発願の白檀普賢菩薩像を造った。基通は反鎌倉色のつよい人物で、運慶がすでに貴族社会にも確固たる評価をえていたことがわかる。これに先立ち、彼の娘が七条院の女房の養子になったことも知られる。

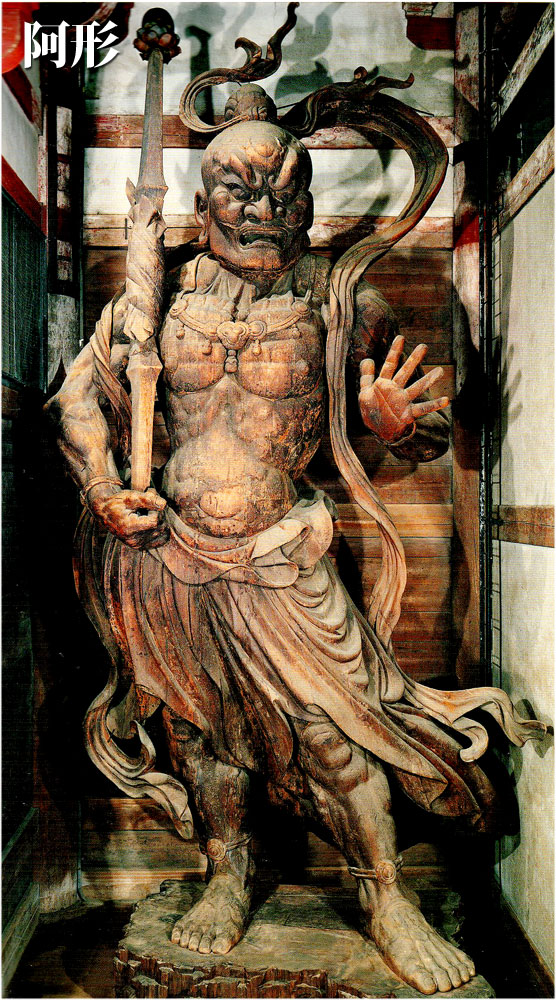

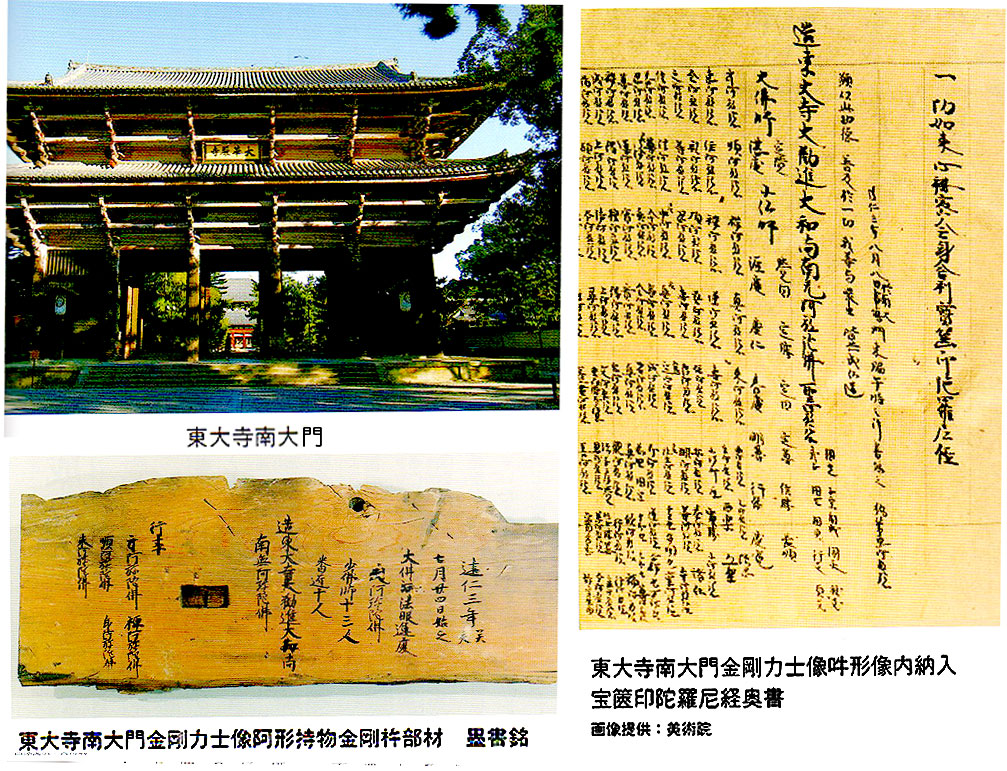

▶東大寺南大門二王

鎌倉初頭の東大寺再興造像の掉尾(ちょうび・物事が、最後になって勢いの盛んになること)を飾る南大門金剛力士立像の造像は建仁三年(一二〇三)のことである。吽形像の像内納入の経巻の奥書には重源他の結縁者の名とともに大仏師湛慶・定覚の名を記す(下図右)。また阿形像は持物金剛杵内(じもつこんごうしょない)の銘記に、七月二十四日の造像始めの日付とともに「大仏師法眼運慶」「弥陀仏」の名(下図左)があり、任内発見の経巻中の一紙にも同じ記名らしき墨書が認められる。素朴に考えれば、阿形は運慶・快慶が、吽形は湛慶・定覚が担当したことになるが、いま両像をみると、阿形は門の限られた空間のなかに自然におさまり、細部の造形もわかりやすく整理されているが、吽形は細部にこだわらず、限られた空間に抵抗するような、やや無理な姿勢によって立体感に富む迫力を生んでいる。前者には快慶の作風を、後者には運慶の作風をみるのが自然である。建久年間の東寺南大門二王において惣大仏師運慶のもとに東運慶、西湛慶と造像を分担したという記録とも勘案すれば、この東大寺南大門の場合は惣大仏師運慶、阿形運慶・快慶、吽形湛慶・定覚という分担で、運慶はこのとき阿形の製作を経験ゆたかな快慶になかばまかせ、湛慶・定覚の担当した吽形の製作を指導することがむしろ多かったのであろうか。このような分担の結果、阿形に快慶の作風が、吽形に運慶の作風が色濃く出た可能性があるが、そこに様式上の和漢の対照が意図されているようにもみえる。快慶との共作もふくめ、一連の事業がもともと康慶主宰であったことも考慮すべきであろう。

二王像の完成したのち、東大寺の総供養が行われ、このおりの勧賞で運慶は法印にのぼった。奈良仏師系統の仏師がこの位につくのは初めてだった。運慶は名実ともに造像界の第一人者に名をつらねた。これと前後する頃、運慶は京都神護寺講堂にまたも文覚上人の発願で大日如来・金剛薩埵・不動明王の三像を造っている。東寺講堂の五仏・五菩薩・五大尊の各中尊を模したものであった。

▶興福寺北円堂諸像

承元二年(じょうげん・一二〇八)に氏長者関白近衛家実の沙汰として始められ、建暦二年(一二一二)に完成した興福寺北円堂の再興造像は、こうして造仏界の頂点に立った運慶の仕事である。中尊弥勤仏(上図)、脇侍法苑林(ほうおうりん)・大妙相(だいみょうそう)菩薩、四天王(下図)、無著(むじゃく)・世親(せしん)の二羅漢(下図)、都合九驅の像の造仏始めには運慶をふくむ十一人の仏師と五人の供奉(ぐぶ)仏師があたった。中尊弥勤仏像の台座内部の銘記によれば、中尊は古参の弟子源慶・静慶が、法苑林菩薩は中堅の弟子運覚が(大妙相は不明)、四天王は東南西北の順に湛慶・康運・康弁・康勝すなわち運慶長男から四男までが、無著は六男運助が、世親は五男運賀が分担したらしい。現存する弥勤仏像の着衣や衣文の形式にはこれまでの運慶作品と同様、古典に学んだ要素が生かされているが、それらは整理統合されて運慶独自の緊張感に富んだ構成となった。

願成就院や浄楽寺の阿弥陀如来像にくらべて、肉づけを控えた体つきで、ふところをひろくとり、頭部をやや前傾させた自然な姿勢によって、像の存在する大きな空間を意識させる。顔つきは静かでしかも厳しく、現実的・人間的でありながら高い格調を示している。無著・世親像は、古代インドの兄弟の学僧の肖像である。その表情は滋味に富み、大づかみに深い衣文を刻んだ巨大な柱を思わせる雄大な体驅は、単なる写実を超えた、ゆるぎない実在感をあらわしている。高い水準に達したこれらの造形に運慶様式、そして鎌倉彫刻の完成をみることができる。

なお、北円堂四天王像は長いあいだ失われたものとされてきたが、現在南円堂安置の四天王像がこれにあたるとする説が、しだいに有力になりつつある。かつて京都・浄瑠璃寺に伝来した十二神将像(東京国立博物館、東京・静嘉堂文庫美術館に分蔵)について、明治時代にその一部の像内に運慶の名をふくむ銘が確認されていたらしいことが最近注目されたが(神野祐太「東京国立博物館・静嘉堂文庫美術館分蔵十二神将像の伝来と作者」〔『MUSE亡昌六四〇〕二〇一二年)、この一具が浄瑠璃寺薬師如来像(それにあたる平安後期の像が現存)に御帳を懸けたという建暦二年頃、すなわち北円堂諸像完成時と同時期の運慶工房の作であるとすれば、造形のねらいはやや異なるものの現南円堂四天王像もその作風の幅におさまるものとして北円堂旧在説、つまり運慶工房の作であるとする説を認めてよいかもしれない。

記録はないが、東大寺俊乗堂の俊乗上人坐像も運慶が関与した作品と考えられる。建永元年(一二〇六)、八十六歳で没した重源の肖像である。最晩年の姿を写した、老貌の写実表現は微細にわたる。また簡潔な量塊的把握は無著・世親像に通ずるものがある。

▶運慶晩年

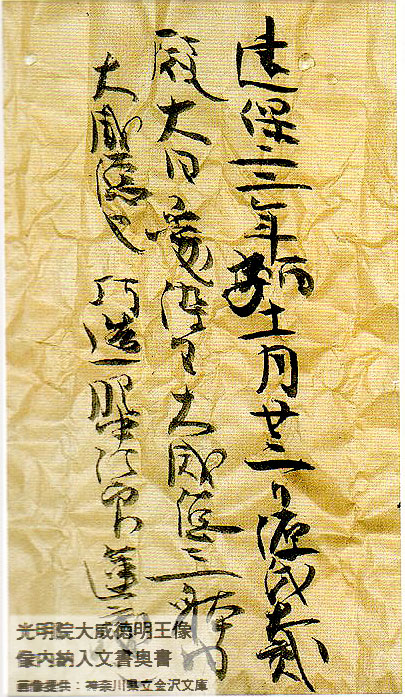

興福寺北円堂諸像に続き、運慶は建暦三年(一二一三)供養の京都法勝寺(ほっしょうじ)九重塔では五仏四天王の造像を院・円派仏師と分担した。建保四年(一二一六)には将軍源実朝持仏堂本尊釈迦像を京都から鎌倉に渡した。このときには運慶の本拠が京都にあったことがわかる。神奈川・光明院大威徳明王坐像は像内納入文上ごりいえ書によって、この年秋に幕府二代将軍頼家、三代将軍実朝の養育係だった女性大弐局(だいにのつぼね)のために運慶が造ったものと知られる。これに続いて、同六年には執権北条義時のために鎌倉大倉薬師堂(現在の覚園寺・かくおんじ)薬師像を造り、承久元年(一二一九)には北条政子のために鎌倉勝長寿院五仏堂五大尊(ごだいそん)像を造った。最晩年の造像は幕府関係が占めている。なお、この間、建保六年には、彼が洛中にみずから建立した地蔵十輪院が炎上したという。安置の諸仏は、運慶と子弟が造ったもので、再度の火難を恐れ、貞応二年に栂尾(とがのお)高山寺本堂へ移した。この年の暮れ、運慶はその生涯を閉じる。

■運慶の周辺

▶運慶工房の仏師

寿永の「運慶願経」に名のみえた、おそらく康慶の弟子と考えられる仏師のうち快慶以外では、源慶は東大寺南大門や興福寺北円堂の造像で運慶工房の一員として働き、運慶没後には単独の活動も知られる。静慶も北円堂の造像に名がみえる。また実慶・宗慶は東国での事績が知られ、宗慶には建久七年(一一九六)の埼玉・保寧寺阿弥陀三尊像(上図左)があり、実慶には承元四年(じょうげん・一二一〇)の静岡・修善寺大日如来坐像、作風からこれをさかのぼるとみられる静岡・函南町阿弥陀三尊像(上図右)がある。東国にはこの他にも、神奈川・満願寺の菩薩立像、建久年間の神奈川・曹源寺十二神将立像をはじめ、運慶風を色濃く受けた作品が多く残り、運慶系統の仏師が東国に定着し、幕府ないし御家人関係の造像を担当したさまが想像できる。

運慶子息では、長子湛慶は、建暦三年の法勝寺九重塔の造像に運慶とともに参加し、供養の際に法印になった。建保三年(一二一五)の後鳥羽院道修の造像には院派仏師院実・院賢そして快慶とともに参加。同六年に京都で手配された東大寺東塔四仏の造像も三人の院派仏師とともに担当した。貞応二年供養の醍醐寺閣魔堂諸像には快慶とともにたずさわっている。二男の康運以下は資料がとぽしいが、作品として、三男康弁が建保三年に造った興福寺竜灯鬼立像(上図右)が知られる。一対をなす天灯鬼立像も統一的な構想になるもので、他の運慶子息の作かもしれない。京都・六波羅蜜寺の空也上人立像(上図左)は四男康勝の僧綱位をえる以前、すなわち北円堂造像以前の製作である。いずれも、運慶指導下の優れた写実的表現がみられる。

▶快慶の円熟と安阿弥様

東大寺南大門二王像に前後する頃の快慶作品では、建仁元年(一二〇一)の兵庫・浄土寺裸形(らぎょう)阿弥陀如来立像と二十五菩薩面、同年の東大寺鎮守八幡宮僧形(そうぎょう)八幡神坐像(上図右)、同二年の三重・新大仏寺本尊(頭部現存)、同三年の東大寺俊乗堂阿弥陀如来立像(上図中)、奈良・安倍文殊院文殊菩薩騎獅像(上図左)、以後数年の間の東大寺公慶堂地蔵菩薩立像などが重源関係である。これらの作に、絵画的な線構成の美しさに意を配つた快慶様式の完成がみられる。なお重源との関係が軸になってか、快慶には他にも明遍・法然・解脱房貞慶など、この期の著名な僧との交渉が認められる。

南大門二王像以後は運慶と共同の仕事は知られない。この頃重源も没し、彼独自の活動が始まった。建保三年には院派仏師と湛慶と宮中の仕事があり、同七年の大和長谷寺(やまとはせでら)本尊十一面観音菩薩像再興のような大規模で重要な造像にもたずさわる。貞応二年供養の醍醐寺閣魔堂の造像が史料上の最後の仕事で、嘉禄三年(かろく・一二二七)にはすでに没していた。

なお、浄土教関係の僧侶との交渉を反映して、快慶には阿弥陀如来の小型の立像、いわゆる「三尺阿弥陀」の遺品がおびただしく多い。快慶はここでは浄土寺浄土堂像などにみる宋風とは異なった、平安後期の平明な形式を前提として、そこにあらたな現実感を加味した独特の形式を完成した。その形式を彼の阿弥陀仏号にちなんで「安阿弥様(あんなみよう)」といい、以後の三尺阿弥陀の一基本形となった。快慶作品には、後世の画家の落款のごとく足柄(あしほぞ・立像を台座の上に立たせるため像の足裏に作った突起物・上図左・右)に彼の署名を記すものが多いのも注目される。

▶定慶と定覚

興福寺の再興造像にのみ活躍が知られる定慶も康慶一門の仏師だろう。建久七年に興福寺東金堂維摩居士坐像(上図左)、建仁二年におそらく同じ東金堂の帝釈天・梵天立像(上図左)を造るなど(帝釈天は現在東京・根津美術館蔵)、東金堂の造像とかかわりが深い。徹底した写実表現は個性的で完成度も高い。建永二年(一二〇七)の東金堂十二神将立像、西金堂金剛力士立像(上図右)にも定慶に通ずる特色がある。興福寺内では、他に建仁元年・二年の西金堂薬王・葉上菩薩立像(上図中)は、定慶ともまた別手の大作である。東大寺大仏殿や南大門の造像に活躍した走覚は康慶二男すなわち運慶の弟との伝えがある。僧綱位は快慶に先んじており、その可能性は否定できない。作風は明らかでないが、宋仏画を写した、建久年間製作の東大寺中性院(ちゅうしょういん)弥勤菩薩立像(上図中)や正治元年(一一九九)の京都・峰定寺(ぶじょうじ)釈迦如来立像を彼の作に擬する説がある。

▶鎌倉初期の院・円派

南都復興造像の初期には奈良仏師を凌駕していた京都仏師院・円派のうち、院派はこの期にも、院政政権や周辺の貴族の造像に重用されていた。石清水(いわしみず)八幡宮における独占的な活動も知られる。建久九年に大立者院尊が没した後も、翌年に子の院実が法印になり、他にも僧綱位(仏教の僧尼を統轄し,大寺院などを管理する役職)の仏師は多い。円派は正治元年の明円(みょうえん)没後の後継に問題があったのか、院派に劣勢であるが、比叡山における活動が知られる。

■運慶・快慶の二代目

▶湛慶と康勝

運慶の長子湛慶は父の没後、慶派仏師の棟梁として中央道仏界で活躍した。嘉禄三年には東寺大仏師職に補任(ぶにん)され、その系譜が近世まで仏師界の中心となる基礎を築いた。壮年期の作に高知・雪蹊寺(せっけいじ)尾沙門天三尊像(上図・右)があり、その頃の推定作品に明恵上人の高山寺関係の諸像がある。父の作風を継承しながら、その力動感に代わり、穏和な表現の中の微妙な写実に特色をみせる。晩年には、建長元年(けんちょう・一二四九)に焼け、同三年から始まった京都蓮華王院本堂千体千手観音像(上図左)再興の大仏師となり、同六年には中尊千手観音菩薩坐像を完成し、他に千手観音菩薩立像九驅を造った。京都蓮華王院本堂二十八部衆立像(上図中)は延長火災時に救出された記録があるが、火災直前の時期に湛慶工房で造られた可能性がある。同八年、東大寺講堂千手観音像の製作中に没した。

他の運慶子息ではこの時期には、四男康勝に遺作二件がある。まず貞永元年(じょうえい・一二三二)の法隆寺金堂鋼造阿弥陀三尊像(上図左)(右脇侍はフランス・ギメ美術館歳)は、康勝の木造原型から鋳ぞう造したもので、同堂の飛鳥時代の像に調子を合わせた模古作である。翌年(天福元年)の東寺(教主護国寺)西院大師堂弘法大師坐像(上図右)は、以後量産される弘法大師像の祖型となつた。

▶肥後定慶

この時期の運慶派の仏師に定慶(一一八四〜?)がいる。鎌倉初期の定慶とは別人で、「肥後別当」「肥後法橋」を称したことから肥後走慶と呼ぶ。貞応三年(一二二四)の京都・大報恩寺(だいほうおんじ)六観音菩薩立像准胝(じゅんてい)観音(上図右)から建長八年(一二五六)の岐阜・横蔵寺金剛力士立像にいたる作品が現存する。作風は運慶風を基本とするが、京都・鞍馬寺聖観音菩薩立像(上図右)のような菩薩像において、宋仏画を意識した、複雑な衣文や装飾的な髪型、美人的な相貌を大胆にとりいれた個性をみせる。湛慶が中尊を造つた東大寺講堂の造像では脇侍維摩居士像を造るなど中央でも一定の地位をもち、また鎌倉にも造像事績があった。嘉禎元年(かてい・一二三五)に鎌倉で北条泰時の仏像を造った「肥後法橋」はおそらく肥後定慶にあたる。寛喜三年(かんき・一二三一)の神奈川・明王院不動明王坐像(上図左)も、仁治三年(にんじ・一二四二)の神奈川・常楽寺(じょうらくじ)阿弥陀三尊像も彼ないし周辺の作だろう。

▶行快(ぎょうかい)

快慶系統の仏師では、快慶生前に彼を補佐した行快の活動が顕著で、その作例は近年つぎつぎにあらたにみいだされている。法橋位の作には嘉禄三年の京都・極楽寺阿弥陀如来立像(上図左)などがあり、法眼位の作には京都・大報恩寺本尊釈迦如来坐像、天福二年(一二三四)の大阪・金剛寺金堂不動明王坐像(上図右)などがある。快慶の作品の形式・作風を踏襲しながら、複雑さとつよさを加味している。快慶派では他に栄快・長快がいる。それぞれに現存作品があるほか、両者とも湛慶主宰の東大寺講堂造像で脇侍像を造った。

■鎌倉中期の京都・奈良・鎌倉

▶京都と院・円派

京都の鎌倉彫刻の展開はまだ十分解明されていないが、すでにみた運慶派・快慶派のほかに平安後期以来の伝統をもつ院・円派が健在であったことは確かである。建長三年(一二五一)から始めて五年に完成した法勝寺九体阿弥陀堂の再興造像は隆円(りゅうえん)・院承(いんじょう)・院継(いんけい)・院恵(いんえ)・院宗(いんそう)の五人が大仏師である。同じ年から始まった蓮華王院本堂の再興造像はこうした院・円派に湛慶ら慶派をくわえた趣であるが、鎌倉再興の千体千手観音像中(下図右)に院派は百驅、円派は四十一驅の在銘像を残し、二十二驅の慶派を圧している。院派の千体像の作風は院派内の系譜の違いによる小異もあるが、いずれにせよ保守的で停滞している。

これらをさかのぼる、天福元年(一二三三)院範(いんぱん)作の京都・宝積寺十一面観音菩薩立像(上図左)、建長四年院智(いんち)作の京都・仁和寺悉達太子(しったたいし)坐像も、衣文表現などに新味をくわえこそすれ、いずれもおだやかな顔つきや肉どりに平安後期の風を残している。院派にくらべ劣勢の円派で、唯一気を吐いたのが隆円である。比叡山の仏像修理の事積が知られるほか、院派に伍して宮中の造像にくわわった記録があり、法勝寺阿弥陀堂再興造像でも大仏師をつとめた。蓮華王院の千体像では二十二驅という参加仏師中最多数に銘を残す。彼の作には繊細浦酒な保守性のなかにも新様模索の意欲がみられる。

▶京都の新様

この時期の京都には入宋僧が関与して築かれた宋風伽藍が少なからずあった。俊芿(しゅんじょう)による泉涌寺、円爾弁円による東福寺などはその顕著な事例である。伽藍には宋から請来された仏像や宋風の仏像が多く安置されたであろう。いまそれらは多く失われているが、俊芿の弟子湛海(たんかい)が宋から請来した楊貴妃観音坐像(上図右)が泉涌寺に残り、曇照(どんしょう)が創建した戒光寺(かいこうじ)本尊釈迦如来立像(下図)は宋代図像にもとづく巨像である。建長年問に造られた東福寺仏殿本尊釈迦三尊像などにも濃厚な宋風が展開したはずで、隣接する三聖寺本尊として文永年間(一二六四〜一二七五)に造られた現仏殿本尊釈迦三尊像にもその遺風がみられる。この期の宋風への対応は地域や仏師系統を問わぬ課題であったと思われる。

▶奈良の造像と善派仏師

奈良ではやはり慶派系統の仏師が健在だったと思われるが、やや系譜を異にするかと思われる仏師で、顕著な活躍をしたのが善円(一一九七〜一二五七)である。初め善円と名乗り、後に善慶と名を変えた。善円時代の遺品に嘉禄元年(一二二五)の東大寺釈迦如来坐像他があるが、そのなかには春日信仰と関連あるものが多い。それぞれ最先端の「生身」像として、全裸に造られた裸形着装像である奈良・伝香寺地蔵菩薩立像や、唇に水晶を飲める東京国立博物館菩薩立像もこの時期の善円作品だろう。善円としての最後の作、宝治元年(一二四七)の西大寺愛染明王坐像(上図左)はこの寺の中輿叡尊(えいそん・一二〇一〜一二九〇)の発願であるが、善慶改名以後は建長元年の西大寺釈迦如来立像(下図右)などその関係の事積が多い。正嘉元年(しょうか・一二五七)大和般若寺(はんにゃじ)文殊菩薩騎獅像(下図左)の製作中に没した。鎌倉初期の奈良仏師を継承し、それを技巧的に整理した作風は、仏像における「新和様」ともいうべきおだやかな特色があるが、前節で仏師定覚の作に擬する説のあることにふれた中性院弥勤菩薩像と作風が連続する点が注目される。善円と共同の事績がある増金(ぞうきん)・観慶(かんけい)・弁貫(べんかん)にも単独の遺品があり、また叡尊の興した真言律宗関係の事績のある快成(かいじょう)・円覚(えんがく)などの作品は作風・構造技法にも善円との共通性がある。彼らを善派として総称することもある。

▶鎌倉地方

.jpg)