鑑真和上

■鑑真和上

■鑑真和上

鑑真和上は武則天の垂拱四年(六八八)に揚州で生まれ、十四才で出家している。

揚州は南北を結ぶ大運河の起点である。まちは交易、運輸の中心で、アラビア人やペルシャ人も早くから在住し、カンツー(江都)の名で知られていた。日本の遣唐使も新羅との関係が悪化すると、半島沿岸コースをあきらめて大運河をめざした。鑑真和上は少年時代から、おおぜいの外国人を見ていたはずだ。彼の国際性は生まれながらのものであつた。国際性というより、人間にたいする一切の偏見がなかったのである。

揚州大明寺に日本僧の栄叡と普照が訪れ、唐僧律師の東渡をもとめた。鑑真和上は弟子たちにむかって、・・・・誠にこれ仏法興隆有縁の国なり。いまわが同法衆の中、誰かこの遠講に応じて日本国に向かい、法を伝うる者やある。

と栄叡(ようえい)。8.jpg)

と問うたが、誰も応じようとしなかった。そこで和上は、

・・・これ法の為の事なり。何ぞ身命を惜しまん。諸人去(ゆ)かずんば、我即ち去(ゆ)かんのみ。

と、日本行きを決意した。

和上の日本行きは、密告されたり、遭難などで何度も失敗する。日本僧が唐僧の東渡を請うたのは、天宝元年(七四二)のことで、第一次渡航が失敗したのはその翌年である。六回目にやっと成功し、和上が奈良に入ったのが日本の天平勝宝六年(七五四)であり、じつに十二年をかけた素志貫徹だつた。なかでも第五次渡航は、暴風のため海南島に漂着するという惨状で、しかもそのあとで同行の日本僧栄叡(ようえい)が病死するという悲しいことがあった。和上が失明したのもこのときだった。

・・・時に和上、頻(しき)りに炎熱を経て、眼光暗味(あんまい)なり。ここに胡人(古代、中国北方の未開地方の人)ありて、能く目を治すという。ついに療治を加うるに、眼遂に明を失せり。(『東征伝』)

目という大切なところを治療するのに、胡人にまかせたことを、和上の偏見のなさのあらわれとする説もある。

十数年の辛苦は筆舌に尽し難いものがあり、これがただ 「法の為の事なり」と説明されている。私たちがもうすこし具体的に知りたいと思うのは当然であろう。

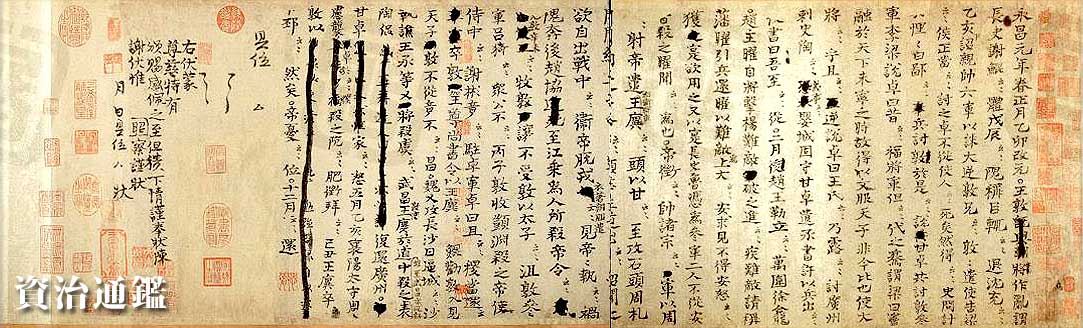

開元末年の唐は全盛時代であった。・・・海内富みて安らか、行者(旅行者) は万里といえども寸兵(短刀)さえ持たず。・・・『資治通鑑(中国北宋の司馬光が、1065年(治平2年)の英宗の詔により編纂した、編年体の歴史書)』開元二十八年の項。

こんな極楽のような国から、なぜ日本のような片田舎に行かねばならぬのか? 誰しもそう思うであろう。

日本は仏教国としては開発途上の土地で、伝律授戒さえ資格をもった人はまだいない。だから揚州大明寺に和上を訪ねたのである。請(こ)われたことは開拓者として、やり甲斐のあることだつた。

そのうえ私は和上が仏教者の目から、唐が仏教興隆の土地でなくなり、むしろ衰亡にむかいつつあると見たのではないかと思う。ちょうど百年前のインドが、仏教衰亡のきぎしが見えはじめたころであつた。唐から若き仏教者の玄奘がはるばるインドに渡り、ナーランダの学林などで研究していた。貞観三年(861)に長安を出て、帰ってきたのは同十九年正月(887)だった。ナーランダの長老シーラバドラ(戒賢・かいけん、シーラバドラ、Śīlabhadra、529年 – 645年)は、古代インドの僧、唯識派。玄奘の師)は、もう教えるものはないから早く唐に帰るように玄奘にすすめている。そればかりでなく、学林の人たちに玄奘をひきとめることを禁じた。長老はインドにおける仏教の衰亡を予感し、それを唐に移植しようと望んだにちがいない。

鑑真和上も唐の衰えをかんじ、仏法を若い日本に移し植えることをはかつたのであろう。そのため和上は、仏教を中心とする「文明」一式をこの地に移そうとしたようである。

。.jpg)

『東征伝』には鑑真和上に随行した人は、二十四人いたとしるしている。失敗した第二次渡航計画では、百八十五人が随行することになっていた。その顔ぶれは、玉作工、画家、彫刻家、石碑工、刺繍工など美術関係者が多かった。もし成功してれば、日本美術史もすこし様相が異っていたかもしれない。

成功した第六次は二十四人しか同行していなかった。そのうちのつぎの三人は、あきらかに非漢人で、全体の八分の一である。

胡国人の安如宝(あんにょほう・奈良時代から平安時代にかけての律宗の渡来僧)

崑崙(こんろん)国人の軍法力(ぐんほうりき)

瞻波(ちゃんぱ・インド 古代インドの地名)国人の善聴

当時の用法では胡国(「西胡」ともいわれ、西方のペルシャ系民族(ソグド人)を指す)とは西方の国のことで、安は姓である。この人が唐招提寺の事実上の後継者になった。安という俗姓を名のっているから、日本に着いたときはまだ若くて、正式の僧ではなかったようだ。安息(パルティア)すなわちウズベクあたりの人は中国姓を名のるときはよく安とする。

崑崙国人の軍法力は、仏師であったようで、唐招提寺講堂の丈六の弥勒像の制作者と伝えられている。チャンパ国人の善聴は、その名から想像されるように、音楽の指導でもしていたらしい。

鑑真和上がはじめに考えていたよりスケールは小さいが、仏教文明のモデル地域が誕生しかかったようである。ただ日本の仏教界の一部には、べつに唐に教えを乞わなくても、自分たちだけでやれるという自負心があった。そのシンボルが鑑真渡来の二年前に完成した奈良の大仏であった。和上は良弁に案内されて、東大寺に行ったが、失明しているのでじっさいには見えない。説明をきき、良弁から、

・・・唐中に頗(すこぶる)る此(かく)の如き大像ありや? ときかれ、和上は通訳を介して、

・・・更に無し。と答えている。

良弁は得意であったろう。あるいは、このような大像のあることも知らずに、日本になにを教えに来たのか?という嘲(あざけ)りの雰囲気を、和上はかんじたかもしれない。

和上は大仏のことはきいて知っていたはずである。そして自分がこの国でなにをなすべきかを考えたにちがいない。第二次渡航のときのような、大規模の文明移植は日本政府にまかせておけばよい。大事なことは、日本に最も欠けている律学専修の道場をつくることである。つぎにその事業をうけつぐ、後継者をしっかり養成しておくことなのだ。

そのために胡国人安如宝を伴ってきたのである。『東征伝』にみえる和上の弟子は、揚州白塔寺の僧法進とか、泉州超功寺の僧曇静、あるいは台州開元寺の僧思託といったように、寺名と僧なにがしという法名をならべている。だが、僧通つけずに安如宝と俗姓でしるされているのは、渡日のとき彼はまだ正式の僧ではなかったことなのだ。年が若く、まだ受戒していなかったからだとされる。伝灯大法師位の如宝が示寂(高僧などが死ぬこと)したのは、弘仁六年(八一五)で享年八十四というから、日本に来てからすでに六十年、師の鑑真和上が没してから五十二年である。

鑑真和上は日本に来てから二か月後、東大寺大仏殿前で、聖武上皇はじめ四百人に戒を授けた。そのなかの一人が如宝であった。これが日本最初の授戒である。

如宝は日本最初の正式の僧となるために、師の鑑真和上が戒を授けるのを遅らせたとおぼしい(思われる)のである。

渡日して四年目に、鑑真は朝廷から大和上の尊号を贈られた。和尚のことを律家では和上という。大和尚のことだが、いちいち説明するのが面倒なので、中国では鑑真大師と呼んでいる。朝廷では宗教行政ではなく、和上に宗教教育を期待したのである。孝謙上皇の詔(ショウ・みことのり・召して、文書をもって命ずる)に、

・・・諸寺の僧尼の集って戒律を学ばむと欲する者は、皆属して習ばしめよ。

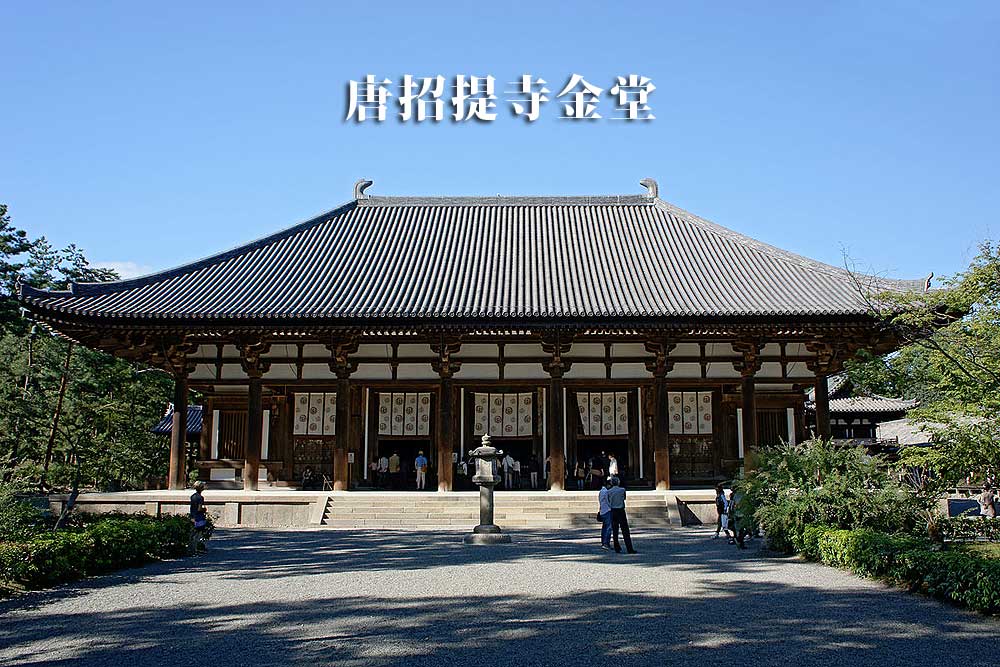

とあり、翌年、故新田部親王の旧宅を、勅旨によって、和上に施された。これがいまの唐招提寺の地である。唐では国立の仏寺だけを「寺」といい、私立のそれを「招提」と呼んだ。

寺の本尊を安置する金堂が寺の顔であるが、和上は寄進を受けた朝集殿を解体した材木で、まず講堂を建てた。ここは律を学ぶ学問所だから、なにはともあれ講堂が必要なのである。和上はこの地に住して約四年で示寂(じじゃく・高僧などが死ぬこと)するのだが、その在世中に、まだ金堂は建立されていなかった。

施入(せにゅう・寺や神社に財物を献上すること)された朝集殿は、内裏(だいり・古代都城の宮城における天皇の私的区域のこと)の宮殿である。解体されたからといって、まったく別の建物にするわけにはいかない。あるいは和上は、宮殿の材料は金堂をつくるにむいていないと思ったのかもしれない。

金堂が建てられたのは宝亀年間(七七〇〜七八〇)と推定されているから、和上示寂後十年ほどたったころである。だが、和上が思いえがいたマスタープランは弟子たちにまちがいなく伝えられたはずだ。和上が失明していることは、頭のなかの構想がより鮮明であったことではなかろうか。私たちは唐招提寺の地に立って、じゆうぶんその当時のことを偲ぶことができる。

和上の示寂は十四年後、揚州に寄った日本の遣唐使によって大明寺に伝えられ、寺では全僧喪服で東にむかって哀をあげたと記録されている。

和上が奈良に入った翌年安禄山の挙兵があり、乱は八年つづいて平定されたが、唐の黄金時代は再び戻らなかった。会昌の廃仏は和上の東渡の約九十年後であつた。和上はそれを予知していたように思えてならない。

大明寺は南朝劉宋の大明年間(四五七〜四六四)に建立されたので、そう名づけられた。清の乾隆帝は、「明」の字は前王朝を連想させるので、「法浄寺」と改名させた。一九八〇年、唐招提寺の国宝鑑真和上像里帰りを、法浄寺はもとの大明寺に戻って迎えることにした。

■鑑真和上

■鑑真和上