■序章 INTRODUCTlON

■序章 INTRODUCTlON

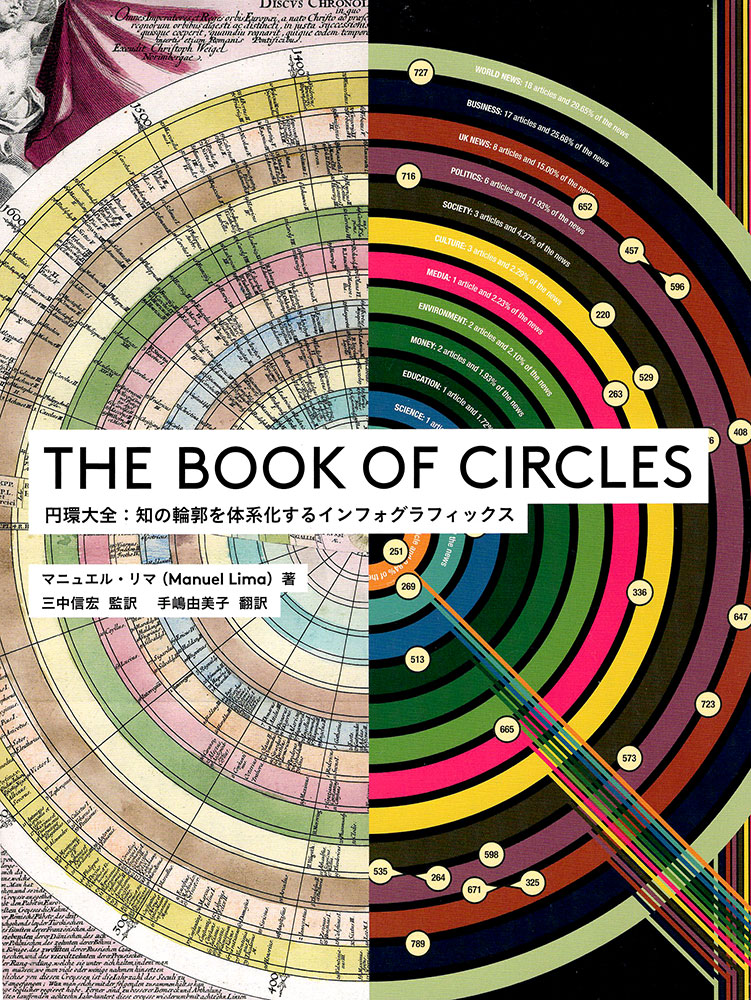

マニエル・リマ著(三中 信宏 監訳)

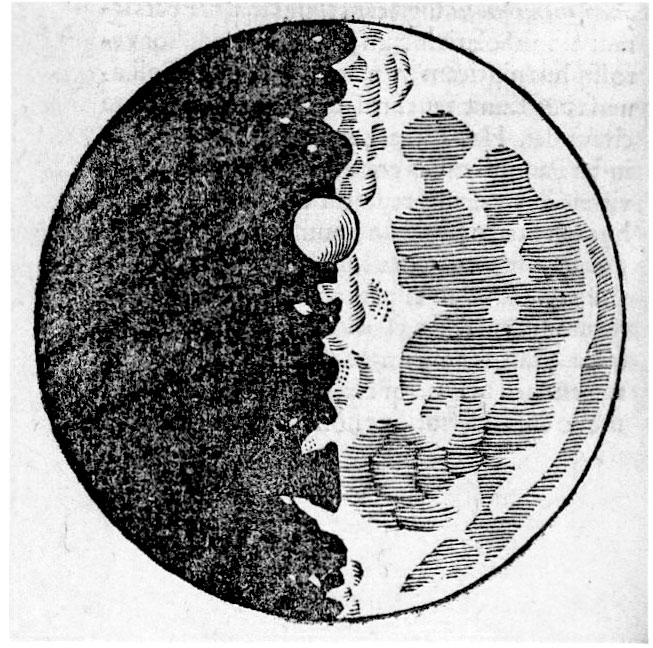

原始人の目に映った自然の形態のなかで、天体の明るい円形のシルエットほど印象的なものはなかっただろう。燃えるような丸い太陽の力や輝く満月の光を目にしたとき(下図)、私たちの祖先はその完成された形の美しさと力強さに心を奪われたに違いない。

◉ガリレオ・ガリレイ「月のスケッチ 1610年」・・・ペンとインクによる月の描画。1610年3月にヴェネツィアで出版された『星界の報告』(書名略記)という天文学の小冊子に収められた線画と水彩画のなかの1枚。望遠鏡で観察された月の姿が科学文献に記載されたのはこれが最初である。地球の衛星である月の表面に多数のクレーターや山があることを示したこの図は、滑らかで完全な球体であるという旧来の月のイメージを覆した。

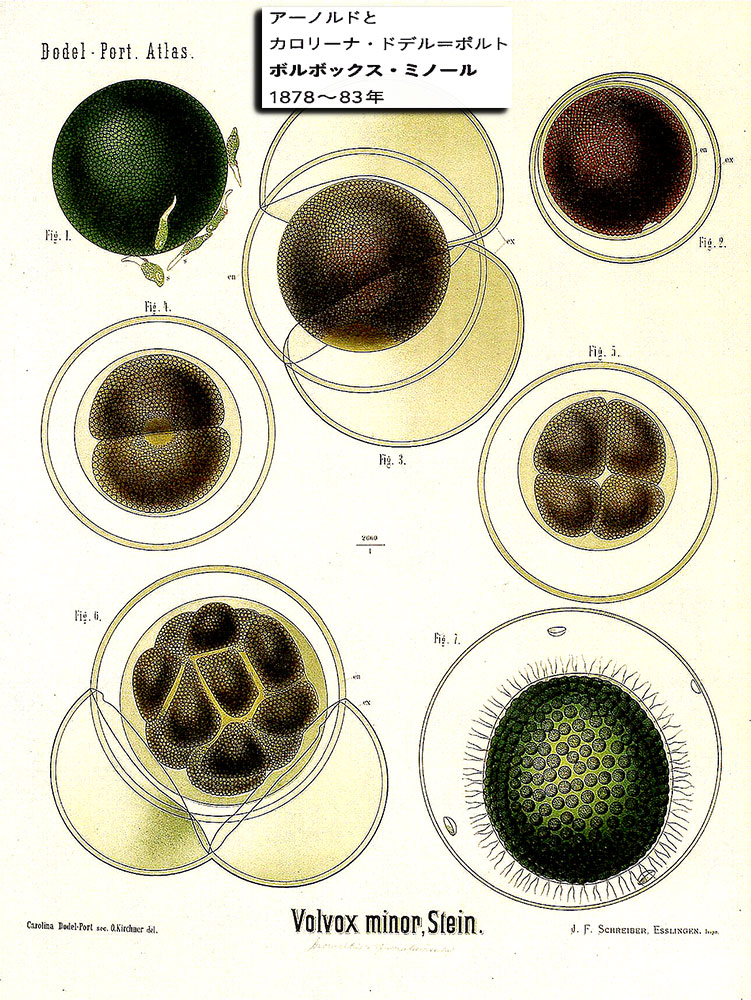

およそあらゆるアニミズム精霊信仰文化に共通する天体への畏敬の念は、いつの時代でも地球上の至るところで独立して現れた太陽神の無数のバリエーションを見ればわかる。当然ながら、私たちの先祖は最近まで円環が本当の意味で普遍的であることを理解できなかった。細胞やバクテリアや微生物が円形であることもげな(上図右).、はるかかなたの惑星や恒星が球体であることも証明できなかった・・・それらは肉眼で見るにはあまりにも小さいか、逆に遠く離れすぎているためだ。それにもかかわらず、円環という形状はすでに圧倒的な広がりを見せていた。

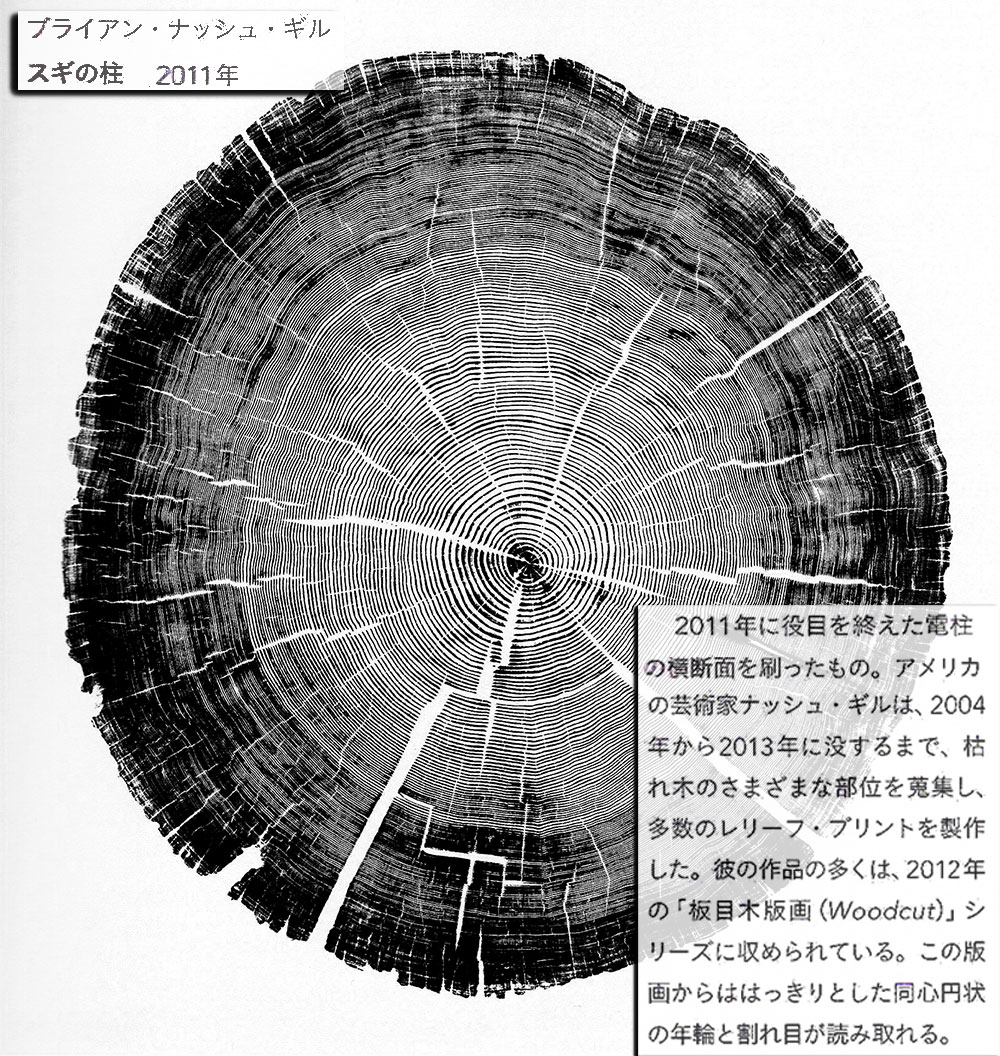

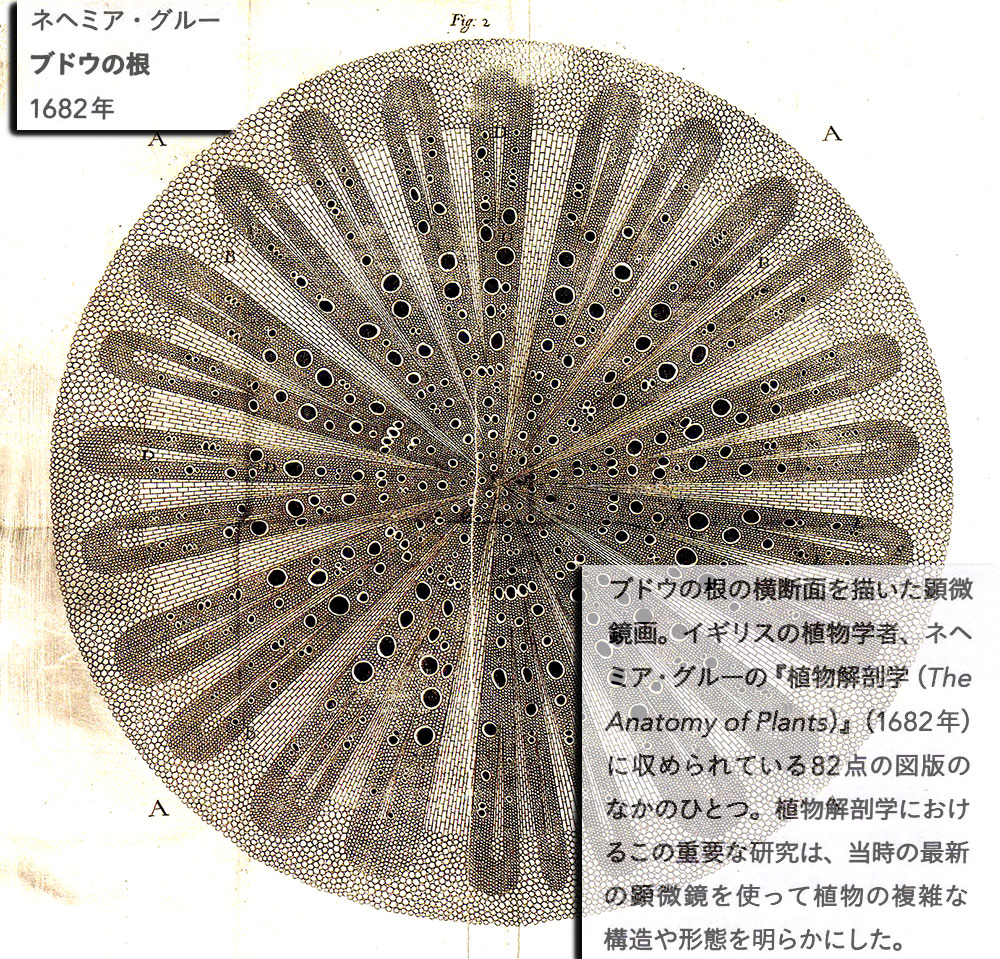

丘陵や凹地そして小さな湖などの地形にも、木の幹や植物の茎の断面げ(下図)にも、水面に広がる波紋にも、またさまざまな葉、果実、貝殻、岩、小石にもその形を見ることができた。光の条件が合えば、火星や木星そして空に見える自然物体のなかで3番目に明るい金星など地球に近い惑星を垣間見ることもできた)

私たちが生まれつき備えている社会性にとって最も重要と考えられるのは、近親者、友人、知人、そしてまわりのコミュニティーに暮らす人々の目に、繰り返しこの形を見てきたことだ(下図)。円環の形状が自然の至るところに存在するという事実が、少なくとも驚異と称賛の源であったことは間違いない。

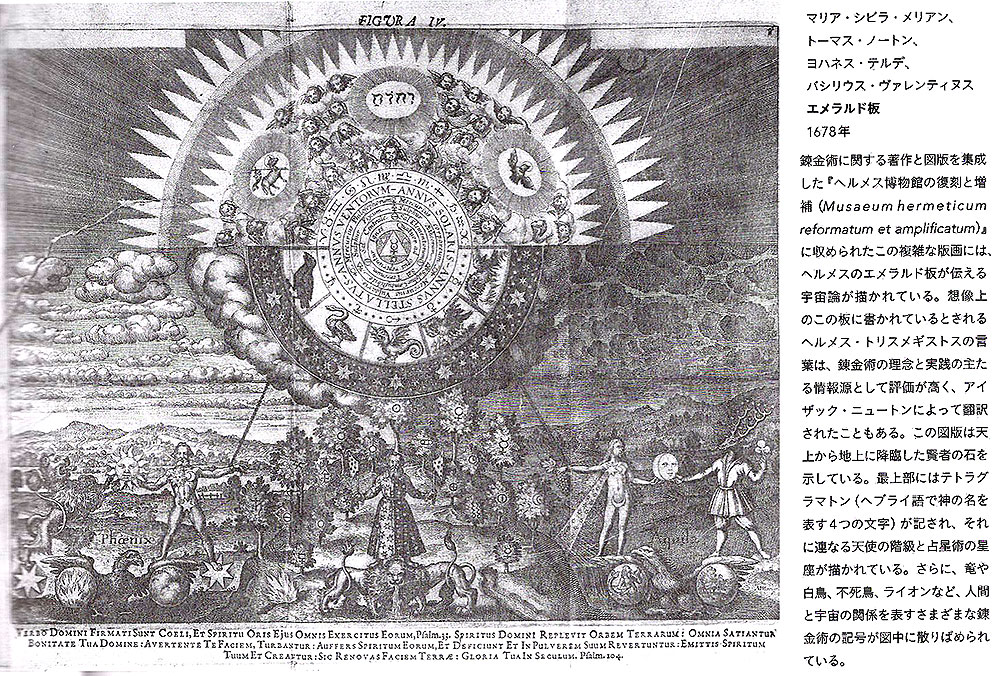

自然界に見られる円環の形状は、やがて人間にとっての驚異の源をはるかに超える存在になった。ほどなく円環性は人間の文化の重要な指針となり、芸術・宗教・言語・技術・建築・哲学そして科学の分野に取り込まれたり再発明されたりした。(下図)

また、円環はほとんどあらゆる分野の知識に関わる広範な概念や現象を表現できることから、これまで存在したほぼすべての文明で普遍的隠喩として受け入れられた。人間が円環をどのように利用してきたかを詳しく見ると、何世紀もかけて建設されてきた街や都市から、私たちがデザインした家庭用品や道具、さらには相互コミュニケーションのために考案した標識や記号に至るまで、過去から連綿と続く秩序があることがわかる。

▶︎都市と人工遺物

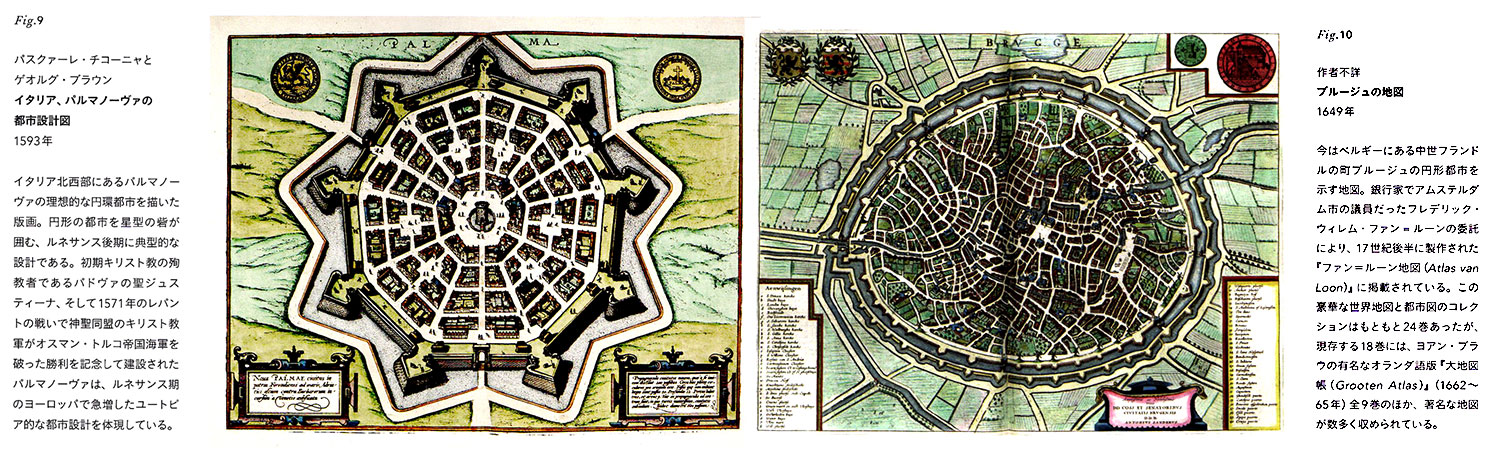

人間は定住生活の初期から円環のなかで暮らしてきた。集落・町村・都市はたいてい円環構造をもち、経済・社会・政治上の重要な活動が行われる主要部を内包してきた。住戸の円環レイアウトは世帯どうしの強い連帯感を生み出し、どの方向から潜在的な危険が迫ってきたとしても住民を守ってくれる。このような都市計画の論理は、ウラル山脈南部のアーカイム(紀元前1700年頃)や現在のイランにあったエクバタナ(紀元前700年頃)などの古代都市、あるいはメソアメリカのテウテトラン文化(200年頃)に見ることができる。集落が大きくかつ複雑になるとともに、最も重要な中核部はそのまま維持しながら、それを守る周辺部をどんどん拡大させるというのが自然なやり方だった。歴史を振り返ると、この一般的な組織化原理は高度な計画がない場合でも自然発生的に現れた。明確に意図して円環状の郡市構造を計画した事例も古代ギリシアやローマ帝国には見られ、とりわけローマ軍の野営地などに顕著だった。しかし、ヨーロッパの至るところで理想的な円形都市が広く作られるようになったのは、中世盛期からルネサンス期にかけてのことだった。フランスの「シルキュラード」(同心円状に造られた伝統的な中世の村)に代表される円環構造が広範に浸透したことから、現代の旧世界の都市は無秩序に拡大しながらも、全体としては今でも円形を保っていることが多いげな(下図左右)。この円環モデルは有名なオノ、イオ州のサークルヴィルのような北米の町にも見受けられるが、19世紀初期になると便利な直交格子型が広く取り入れられるようになった。

人的脅威や自然の脅威からの安全性を高めるために、町や都市は共同体にとって重要な区域をしばしば物理的境界で取り囲んだ。円環の形状をもつ防壁はたいてい様式も構造も多種多様だった。ケルト民族やコロンブス以前のミシシッピ文化によく見られた木製の簡単な柵もあれば(下図左)、土塁やヒルフォート[土塁要塞]・ケルト人のカストロ[住居跡い環状石塁・ルネサンス期の星形要塞、そして堂々とした石壁をめぐらせた中世の要塞などもある。

人的脅威や自然の脅威からの安全性を高めるために、町や都市は共同体にとって重要な区域をしばしば物理的境界で取り囲んだ。円環の形状をもつ防壁はたいてい様式も構造も多種多様だった。ケルト民族やコロンブス以前のミシシッピ文化によく見られた木製の簡単な柵もあれば(下図左)、土塁やヒルフォート[土塁要塞]・ケルト人のカストロ[住居跡い環状石塁・ルネサンス期の星形要塞、そして堂々とした石壁をめぐらせた中世の要塞などもある。

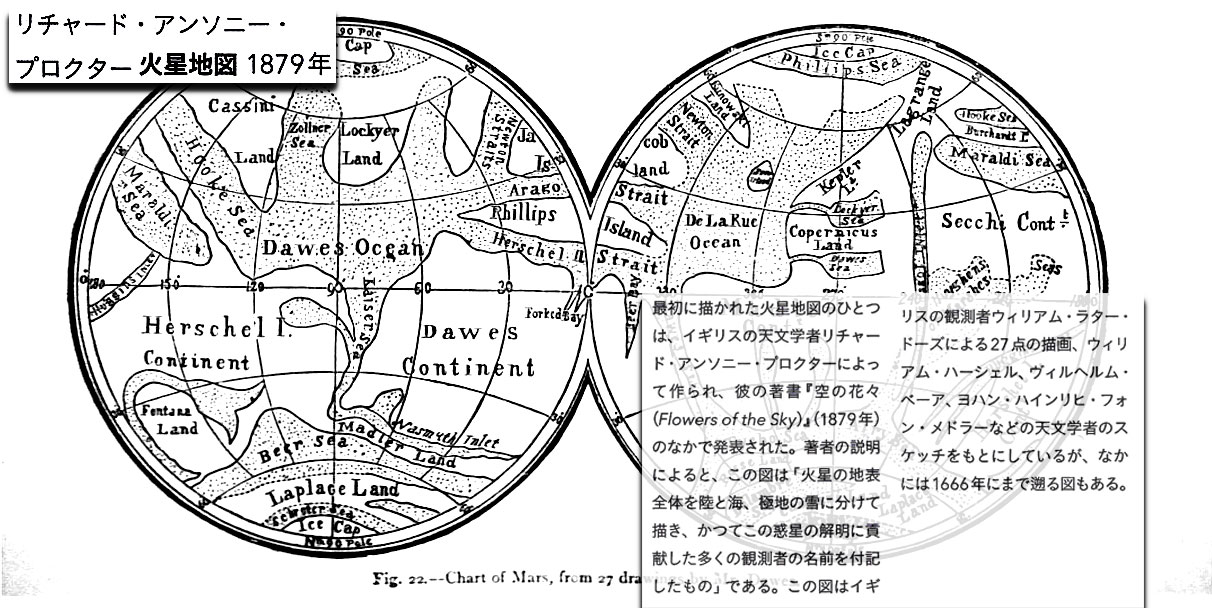

特に原始時代に作られた円環状の土塁が至るところに発掘されることから、このような円環構造が有史時代よりもずっと以前から広まっていたという想像も理に適ってはいる。おそらく、有史以前の円環構造物のなかでもとりわけ注目を引くのは、イギリス諸島の随所に建設された何百もの環状列石で、最古のものは新石器時代から青銅器時代初期(紀元前3200年頃)にまで遡る。これらの興味深い構造物で最もよく知られているのはストーンヘンジである。(上図右) 通じて挙行される行事を祝うための巨大な太陽暦だとされるストーンヘンジは、紀元前3100年頃から始まり数次の段階を経て建造され、紀元前1600年までに何度も組み直されたようだ。同じような環状列石から成る遺跡は、イギリス南部のエイヴバリーからスコットランド北部のオークニー諸島まで、イギリス諸島全土に1300以上あり、このように印象的なストーンヘンジもそのひとつにすぎない。

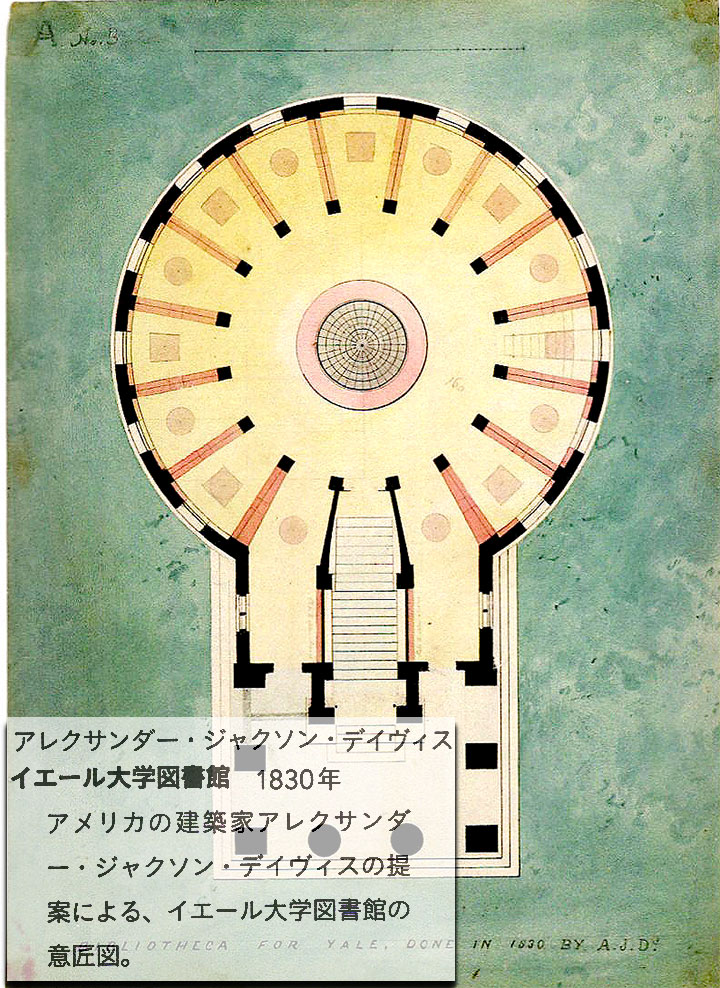

ある場所や物のまわりに集まると、人は自然と輪を作る。人間のもつこの普遍的な行動習性があるからこそ、サーカス・競技場・劇場コロシアム・コンサートホール・スタジアムなど、先祖伝来の娯楽施設の形状は円環なのだ。娯楽施設の構造原理であるばかりではなく、円環という形状は、いつの時代であっても、宗教・政治・商業・居住のための数多くの建造物に取り入れられている。なかでも特筆すべき例は、仏教の仏舎利塔・キリスト教の洗礼堂・ロタンダ[ドーム型の建物]・プラネタリウム・灯台・城柴・風車・ショッピングモール・図書館・ホテルなどである。(下図左)

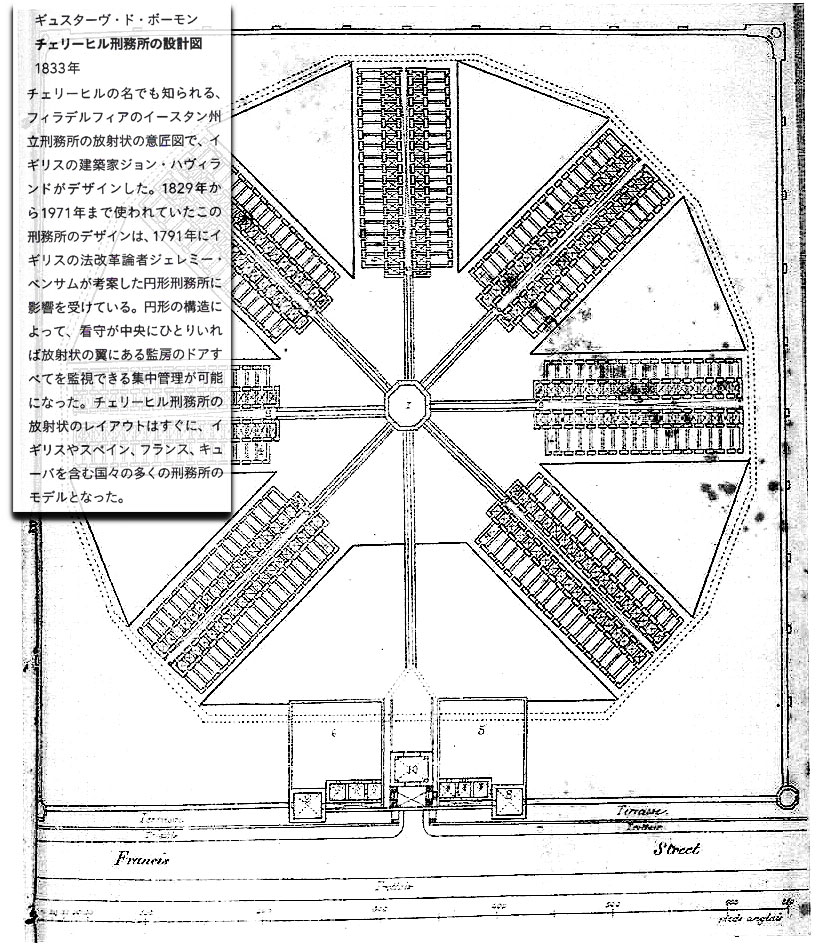

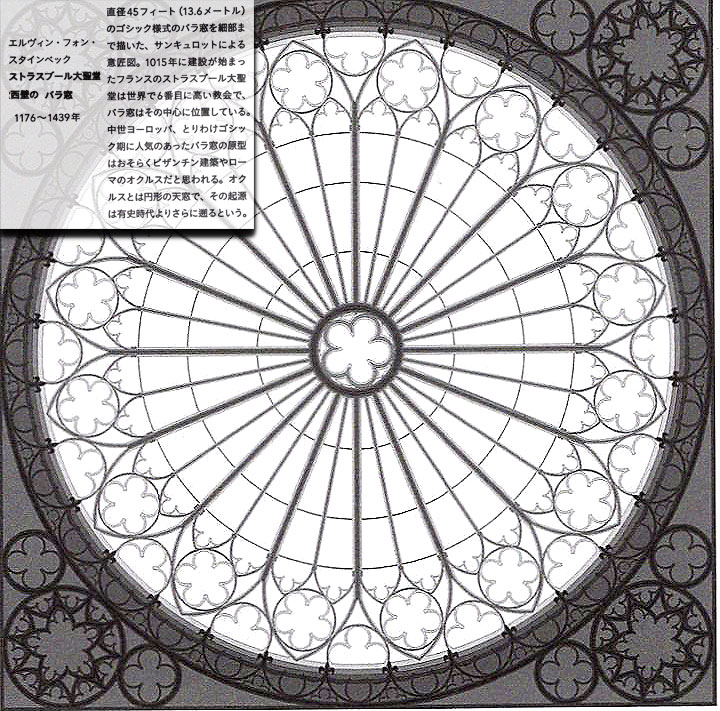

この先祖から伝承された原理の痕跡は、カメルーンのマタカム族の小屋・イタリア南部のアルベロベロのトゥルッリ・北米先住民族のテント・イヌイットの建てたイグルーなどにもはっきりと認められる。18世紀後半に、イギリスの哲学者ジェレミー・ベンサムが集中管理という理念を編み出し、看守のブースを中心とする円形の刑務所パノブティコンを考え出したことはよく知られている(上図右)。最近の例では、20世紀にアメリカの建築家バックミンスクー・フラーが広めたジオデシック・ドーム[三角形の部材を半球形に組み合わせた建造物]は、建築における円環がもつ現代性を象徴している。最後に、円環形状には強度を高める作用があり、橋・ドーム・アーチ・階段・バラ窓・はぎま飾り[ゴシック式建築の窓の上部に施された透かし細工]・ヴォリュート[イオニア式柱頭に見られる渦巻き飾り]など、さまざまな建築物、建築の特徴や装飾に使われていることも忘れてはならない(下図左)。

もっと身近な例に目を向ければ、地面のマンホール・交通標識りミラボラアンテナ・傘・タイヤ・ギア・食器類・レコード・腕時計・硬貨・指輪・最新機器のデジタル・インタフェースに不可欠なダイヤルやボタンなど、現代の日常生活のあらゆる場面で円環を見つけることができる。歴史的に見て、円環という形状は、日時計や羅針盤・アストロラーベ・天文時計など、時を測ったり地理的な位置を計測するための道具ではごくふつうに用いられてきた。しかし、円環形状が人間の発明品として最も古くから使われてきたのが車輪であることは間違いない。もともとは紀元前4500年頃に、古代メソポタミアの陶工が使っていた轆轤が、やがてシュメールや中央ヨーロッパそしてエジプトで戦車の車輪として利用されるようになり、最終的には中国にまで伝わった。車輪のついた乗り物の登場によって、農耕や輸送そして軍事は大きな進歩を遂げ、人間の文明の進歩を促すきっかけとなった。

◉イタリアの技師アゴステイーノ・ラメッリが辛がけた教本『種々の精巧な機械(Ledルer5eef∂付斤c/05em∂C山口ede/C∂P′f∂nOA90S如○鮎me肌)』に掲載されている井戸水の汲み上げ機を描いた図版。この本には、製粉機、ポンプ、井戸など、円形の要素を特徴とするさまざまな機械の設計図195点が収められている。

世界中の近代社会が経験した産業革命や機械化において、車輪は再び重要な役割を果たした。車輪のついた機械は数世紀にわたって採鉱や製粉や潅漑に利用されてきた。続く産業革命期に入ると、車輪は新しい世界秩序を直接動かす原動力となり、蒸気動力から織物業までさまざまな産業を支えた。以下で触れるように、力を生み出す車輪が至るところで使われるようになって以来長い時間を経て、円環は動きと循環の究極のシンボルとなったのである。

▶︎表意文字とシンボル

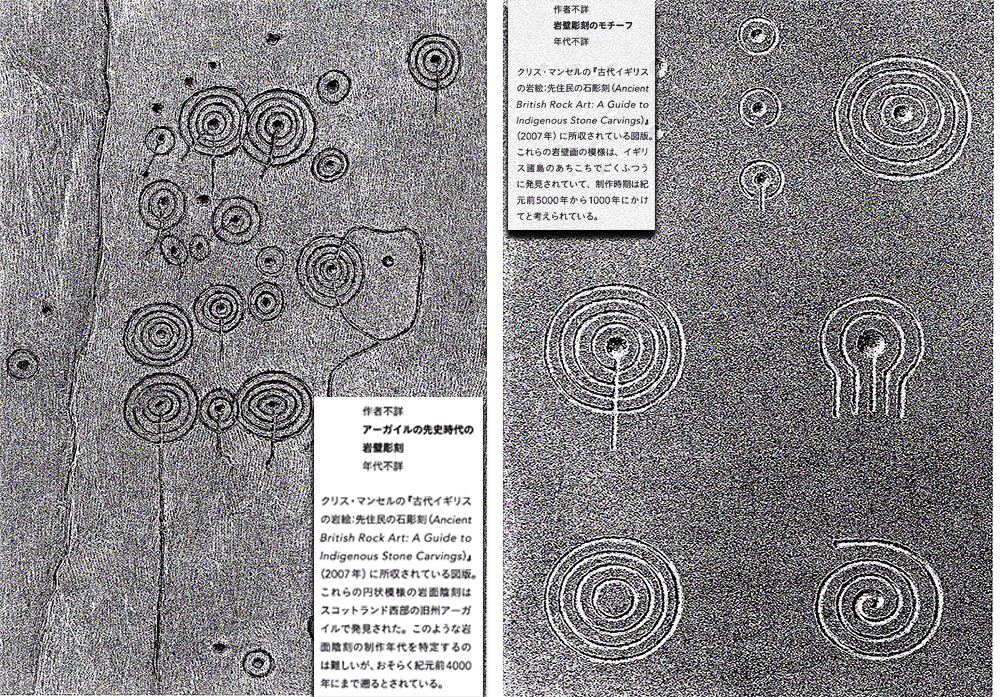

生まれつき人間は図像を作り出しては楽しむ生き物である。文字の誕生に先立つ数千年も前に、人間は出来事を記録したり記憶したりするためだけでなく、コミュニケーションや自己表現のために図像を利用していた。狩猟採集民による図像を活用する傾向が岩面陰刻や象形文字としてヨーロッパやアジアやアフリカ各地で最初に現れたのは上部旧石器時代で、おそらくは紀元前3万5000年にまで遡ることができる。先史時代の人間が描いた最も広く見られる幾何学図形は、螺旋と同心円および分割円で、アフリカのガボンからアメリカのユタ州まであらゆる場所で見つかっている。(下図左右)。

世界中に分布する円環の印がもつ正確な意味はとっくに失われてしまっているものの、宗教から物理、芸術から天文学まで、幅広い概念を表す無数のダイアグラムはもちろん、人間が作り出したほとんどすべての表音文字や表意文字の体系に反映されている。

書き言葉の進化を長年にわたって研究してきた考古学者デニス・シュマント=ベッセラは、紀元前3500年頃にシュメールで発明された最古の筆記システムであるくさび形文字がどのようにして出現したのかについて考察を重ねた。なかでも、くさび形文字のもととなった小さな陶製のトークンについて彼女は詳しく調査している。

※文字誕生のきっかけはトークンとブッラというものから始まる。トークン(token)は「しるし」「代用貨幣」を意味する。これが何かというと計算具だった。文字が無い時代に記録をつけなくてはならない時にこれを使った。

上にある「粘土製封球」を「ブッラ(bulla)」という。ブッラはラテン語で「球」を意味する。上の泥粘土で作られた球(ブッラ)の中にトークンを入れて閉じて粘土を乾かす。一度乾かしたら叩き割らないかぎり、中を見ることはできない。当事者(たとえば債務者と債権者)両方が粘土を閉じて乾かしたり叩き割ったりする場面に立ち会えば、不正が起こる可能性が無くなる。

紀元前8000年にまで遡るトークンは商いの取引記録に用いられ、羊から穀物まであらゆるものを書き記した。シュマント=べッセラは、陶製のトークンのもつ多様な形状とその銘刻の意味を究明するうちに、主要な18類型が後にくさび形文字で刻まれることになる数字表記法の原型であることを明らかにした。これらの18類型のうち9つ以上がH環の形状もしくはモチーフをもつことから、円環は最古の原文字体系における基本的な構成概念だといえる。(上図)。エチオピアのギーズ文字から韓国のハングル文字に至るまで、今日のアルファベットのほぼすべてにおいて、円環形状は文字ヤアクセント記号の主要な岡的構成要素として現れる。しかし、それだけにとどまらず、円環が最も広範に使われているシンボルのひとつである。(ゼロ)という数字と結びついていることはまぎれもない事実である。

マヤ人もバビロニア人もゼロの概念を使っていたが、現代の私たちが知っている数字のゼロは、かつて紀元前200年頃にインド哲学で生まれて伝わってきた概念であるこインド文化では、原始的なゼロは「すべてのものが現れる点」であるビンドゥ、すなわち無から有が作られることを表した。ゼロは後のアラビア数字として知られる数字体系の一部に組み込まれ、やがてイスラムの学者たちによって中世のヨーロッパに広められた。ほとんどの言語において、ゼロという語は「空虚」を意味するもともとのアラビア語シフル<「(0)」・・・シフル>に由来する。Hや楕円として描かれるゼロは、常に空虚、無、非存在を体現するものだった。この考えは、数字と哲学を切り離せないと考えていた古代ギリシア人にとってかなり恐ろしいものであったことほ明らかだ。ゼロへの嫌悪の種は、ギリシア人によってまかれ、ローマ人によって育てられ、やがて初期のキリスト教的理想によって揺るぎないものとなり、その後の数百年間にわたって続いた。無から有が現れるというパラドックスについて考えることは、神の存在を疑うのと同等の冒涜的行為だった。こうした連想がほぼ消え去った今日、ゼロは2進コードの基本構成概念としてコンピューターや電気通信の分野での進歩を支えている。

円は単に数字やアルファベットの重要な構成要素であるだけではない。私たちが日々の生活のなかで出合うグラフィックアートからは、無数の円形のアイコン・標識・シンボル・イメージ・グラフ・表が目に飛び込んでくる。円形のロゴを採用する国際企業の圧倒的割合を考えてみれば、このことは明らかだ。(下図左)。

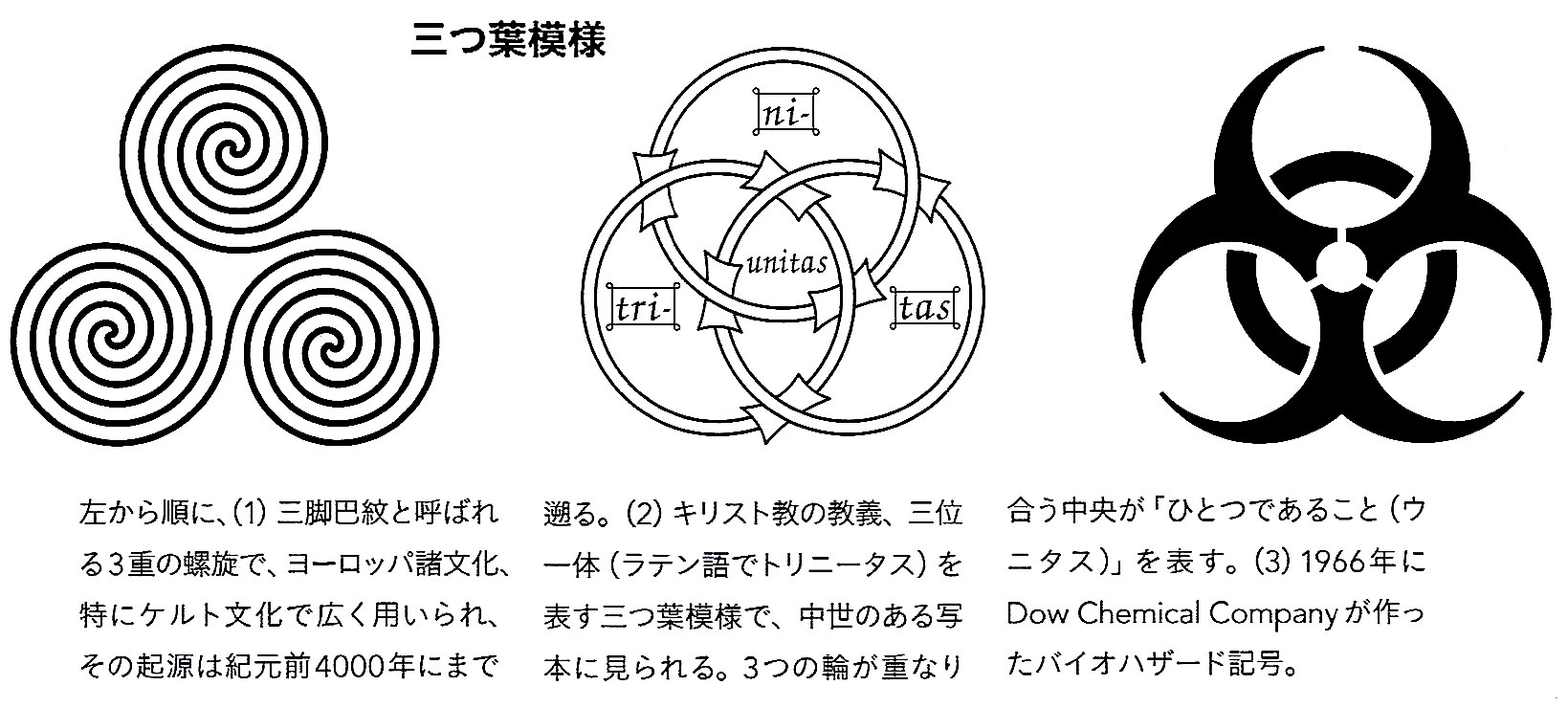

多くのダイアグラムや線画では、複数の円を組み合わせることによって、より強い統一感やさまざまな相互関係を表現している。同じ大きさのふたつの円が交わってできる内側の形は、ヴェシカ・ビスキス(魚の浮き袋)の名で知られ、キリスト教美術や建築では調和の象徴とされる。数字では、3つの円が組み合わさるとボロミアンリング(三つ違い輪)ができるが、これは中世の手稿ではキリスト教の三位一体の象徴とされるのが常だった。最近では、バイオハザード(生物学的危害)の警告記号である二つ葉模様としても使われている。(上図右)

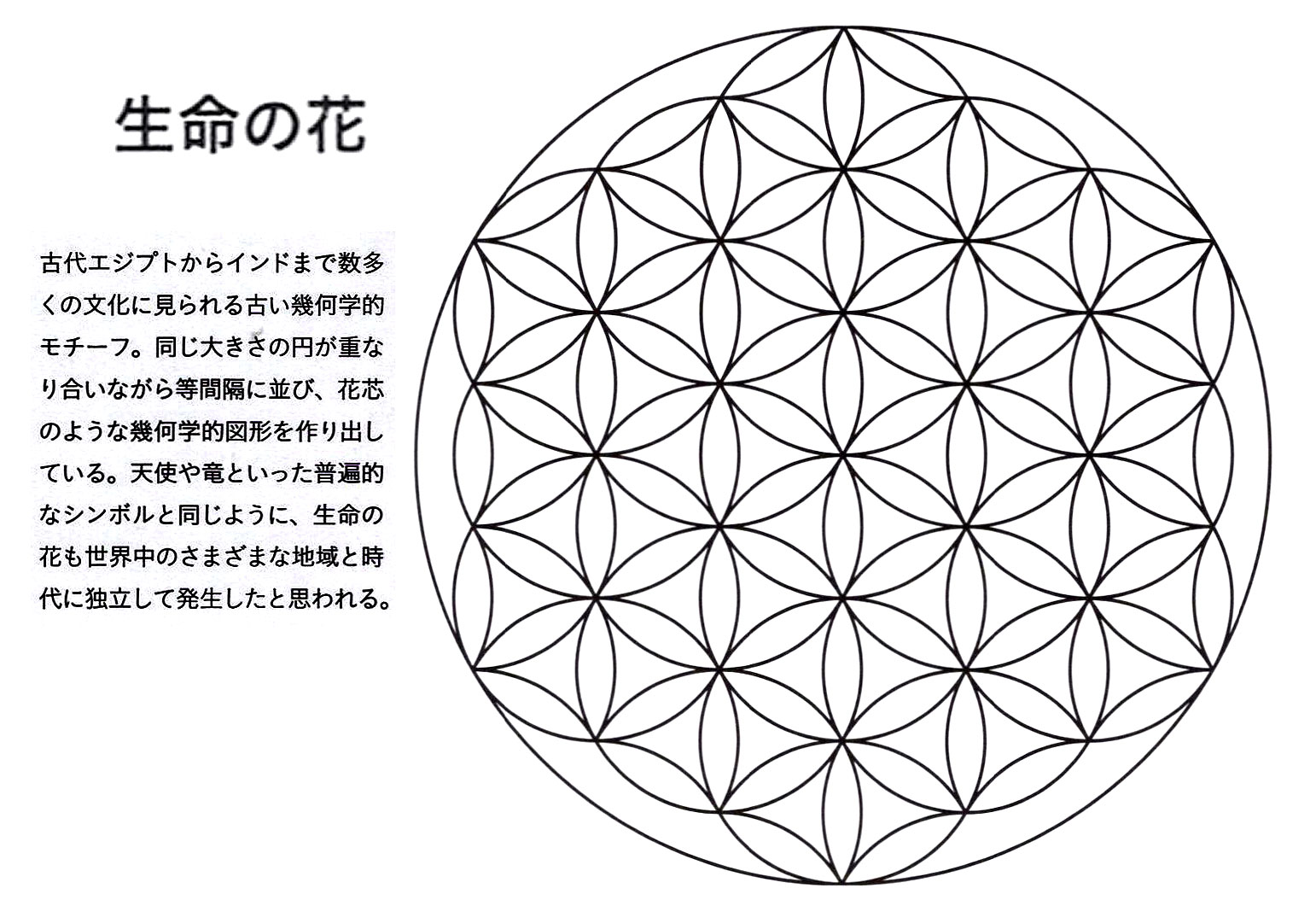

4つの円が交わると、建築や紋章あるいは軍隊で装飾模様として広く使われる四つ葉模様ができる。さらに多くの円を組み命わせれば、形状やレイアウトは無限に増えていく。最も有名なものとしては、近代オリンピックの共同創立者であるピエール・ド・クーベルタンが1912年にデザインしたオリンピックのロゴ、あるいは世界中の文化で数世紀にわたって使われてきた幾何学モチーフである生命の花(下図左)が挙げられる。

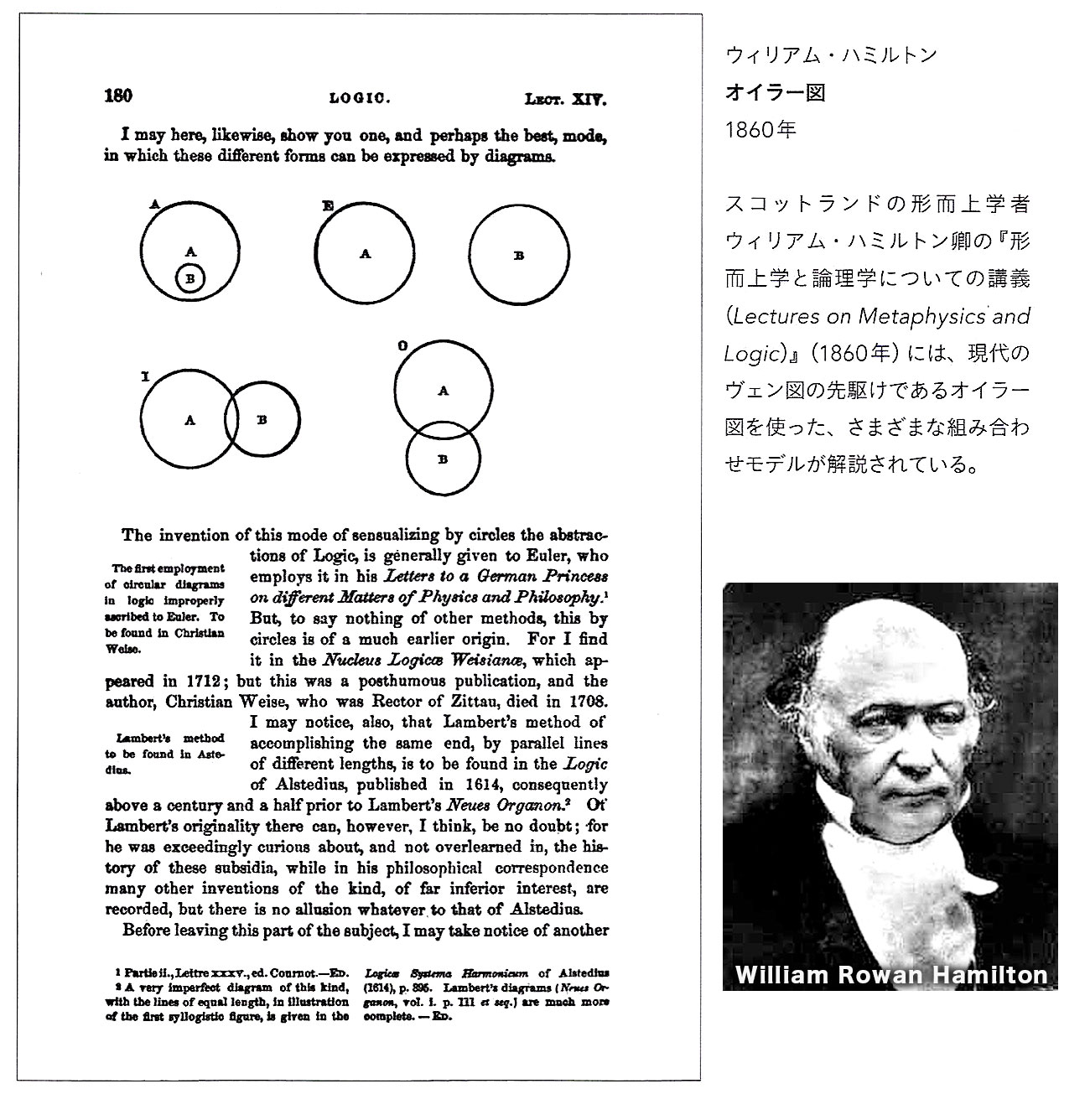

重なり合う円を話題にするなら、もちろん、オイラー図とヴェン図に触れないわけにはいかない。組み合わされた円は、先史時代の文化、特にケルト人の間で広く使われたモチーフに端を発するが、並べられた円どうしの関係にもとづいた論理的枠組みを最初に打ち立てたのは、スイスの数学者レオンハルト・オイラーだった。1880年頃、ジョン・ヴェンがオイラーの考えをさらに発展させ、円の組み合わせによる体系を作り上げた。その理論は論理学・数字・言語学そして今日のコンピューター・サイエンスに広く応用されている。「統一」と「内包」という円のシンプルな概念を利用するヴェン図は、さまざまな包含と除外の口J能性を網羅する(上図右)。

▶︎普遍的な隠喩

詩人ヴェルギリウスは、恐れおののくダンテを「深淵を取り囲む第一の輪」に導く際に「さあ行こう、道は良い、急がねばならぬ」と言う。ダンテは永遠の罰を描いた『神曲」という有名な叙事詩のなかで、非キリスト教徒や洗礼を受けていない異教徒が集まる、地獄の辺土のゆるやかな輪から、悪魔自身が巣食う最後の裏切りの輪まで罪が重くなるとともに過酷さを増す9つの同心円として地獄を描いている(下図左)

円環を用いた文字のなかで間違いなく最も有名な作品に挙げられる。「神曲」「地獄編』は、円環をさまざまな隠喩として用いる良い伝統の頂点に立つ(上図右)。

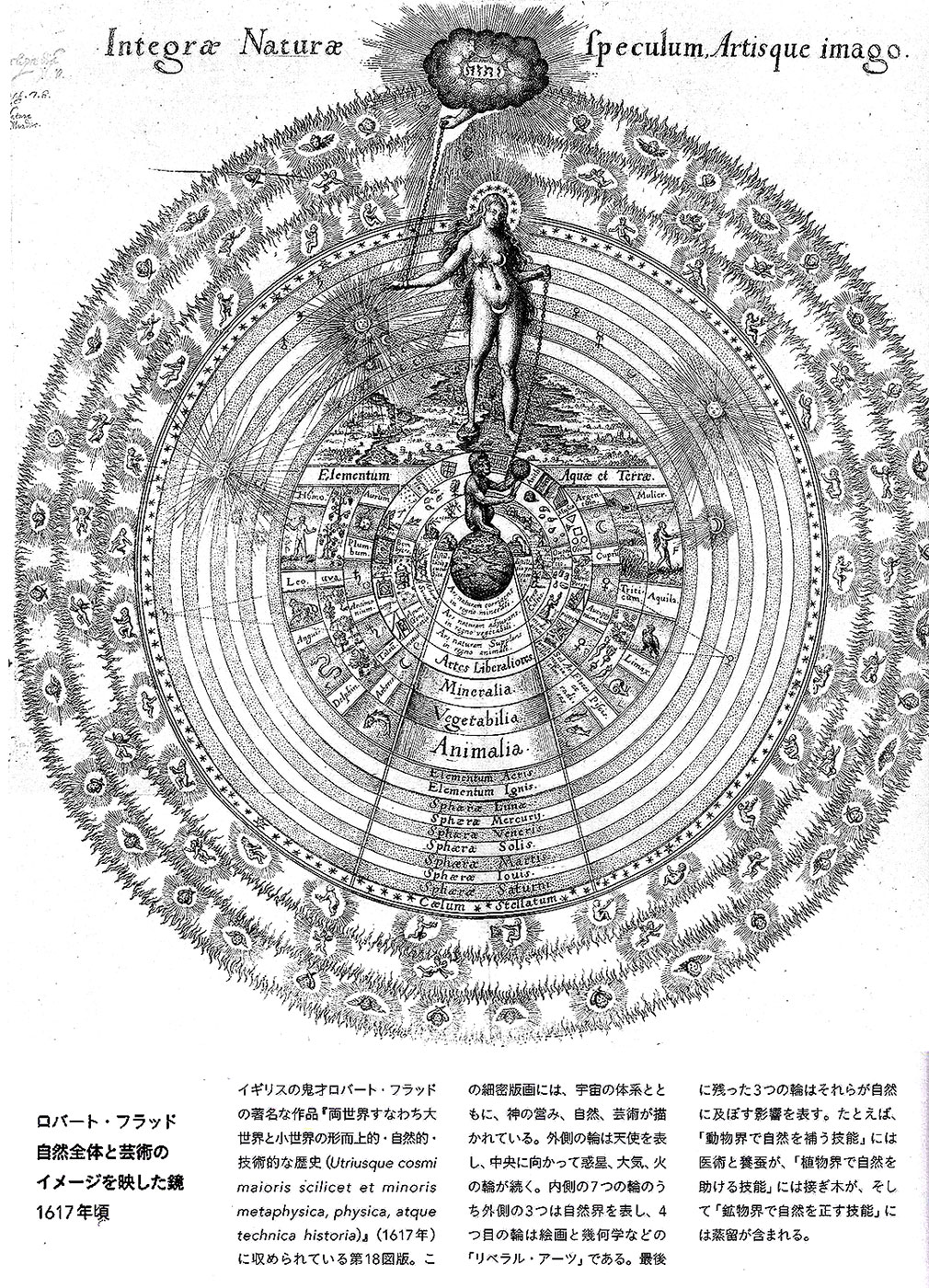

17世紀イギリスの鬼才ロバート・フラッドは円をめぐる数多くの隠喩を考え出した(上図)またドイツの哲学者ベーター・スローターダイクは「球体(Spheres)」三部作(1998〜2004年)で、より現代的な構成概念を打ち出し、西洋の形而上学を自己発見・世界の探究・複数性などのさまざま泡の染まりとして描いている。

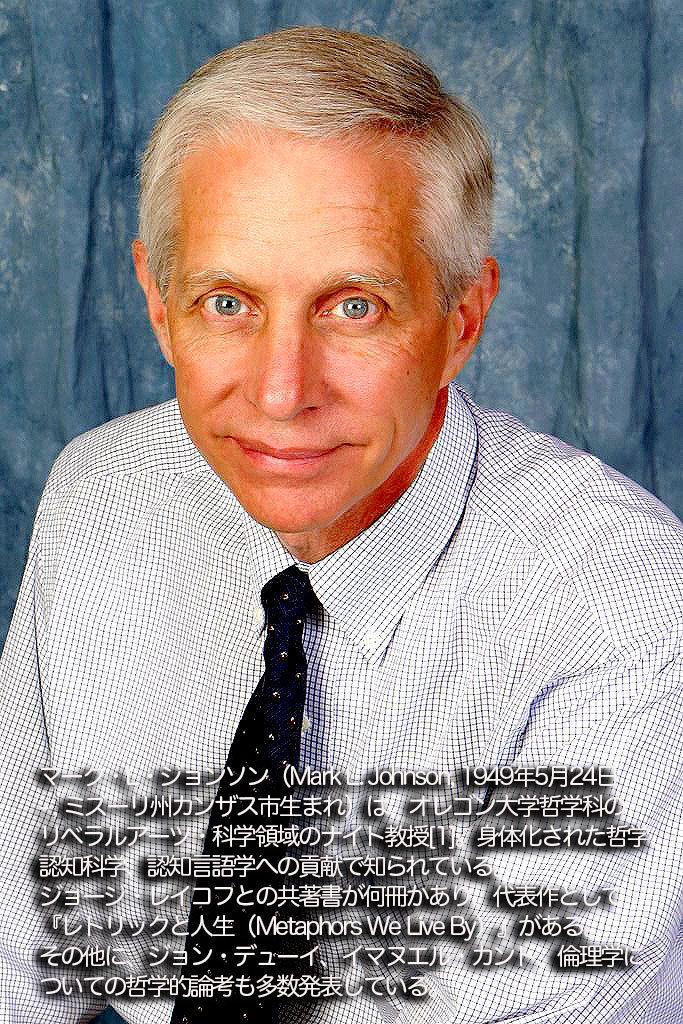

ほとんどの隠喩は、すべての人に共通の文化的背景のもとでは、その意味とニュアンスをくみ取ることができる。これは出家のような大きな社会集団にも、友人や家族のような小さな内輪の集まりにも当てはまる。アメリカの認知言語学者ジョージ・レイコフと哲学教授マーク・ジョンソンは次のように述べているこ「文化的な前提や価値観や姿勢は、われわれ自身が自発的に選んで経験に上張りした概念ではない」。それどころか「あらゆる経験は100パーセント文化的なのだ」と。

しかし、文化的な隠喩にはもともと限界がある一方で、普遍的な隠喩にはある種の原初的な特質があり、時間・空間・文化の壁を越えて広く浸透する。また、普遍的な隠喩は、動き・方向づけ・分類という一般概念と関連し、それらに対応して視覚的記号を伴うことが多い。こうした記号のなかには、それが表す概念に劣らず広く浸透しているものもある。上昇・進歩・上下の動きの概念は梯子という記号によって、依存・階層・成長という概念は木の記号によってそれぞれ最も効果的に表される。たとえば、縄張りや方向づけ・包含/除外・内側/外側・中心/周辺といった一連の基本概念は、一般に円環によって表現される。しかし、円環が紡ぎ出す連想はさらなる深みへとつながっている。世代を超えたさまざまな社会集団において、円環は途方もなく豊穣な意味をもつが、なかでも際立っているのが次の4つのテーマである。(1)単純件と完全性、(2)統一性と全体性、(3)運動性と循環性、(4)無限性と永続性。以下では、これらのテーマひとつひとつが意味するものを考えていきたい。

▶︎完全性

あらゆる幾何学図形のなかで最も単純な円が、その左右対称で安定した形状ゆえに、単純・完全・バランス・調和・純粋・美という概念と結びつくのは想像に難くない。ユークリッドの「原論(Elements)』(紀元前300年)のなかで、その性質があますところなく実証されているように、幾何学・天文学・占星術など、良きにわたって神の力の顕示とされていた領域の初期に、円はその発展を支える中心的役割を担っていた。

プラトンは「第七書簡(Seventh Letter)」(紀元前360年頃)において、彼の形相埋論(theory of forms)にしたがい、円は結局のところ心的構築物であり、現実世界には実在しない観念的な形相であると述べている。確かに、木や梯子など他の普遍的隠喩とは異なり、円には物質的な実体がない。この主張は、円が純粋で完全なものであるという暗示的意味が末永く続くことになる重要な論拠となった。

円とは純粋であり美徳でもあるという印象は、キリスト教・ヒンドゥー教・仏教・イスラム教などの主要な宗教の図像表現において、聖人や偉人の顔のまわりに描かれている後光や光輪(下図左右)がこの示唆に富む形であることからも

説明がつく。円が本来もつバランスや調和そして安らぎは、インドの宗教の多くで見られる神秘的象徴として曼荼羅のよりどころでもある。

内側の円に至る4つの門(四方点)が描かれた表象的な宇宙図である曼荼羅・・・サンスクリット語で「円」を意味する・・・は、瞑想と集中を高め、精神を導く重要な道具となっている。

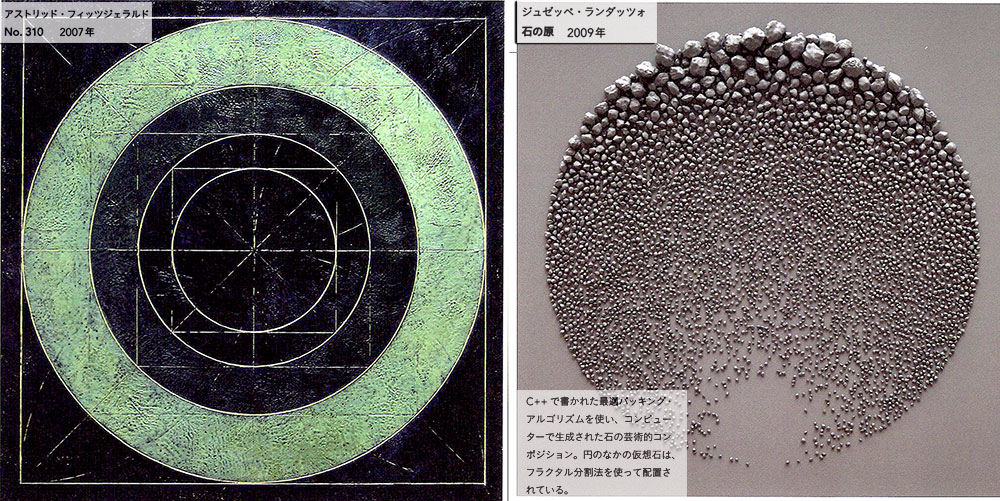

バランスと完成という概念は、洗練と優雅さそして究極的には美を表すようになった。アリストテレスはその先吏的な著作『形而上学(Metaphysics)」で、美の一般的要素として秩序・対称性・明確さを挙げている。ウイリアム・ホガース、フランシス・ハッチソン、ジョン・ラスキンをはじめとする西洋の哲学者や芸術家たちの多くは、長い時間をかけてこの理念をさらに強化していった(しかし、20世紀になると、新しい美学を唱える芸術運動の信奉者たちによって徹底的に攻撃される)。対称性と美の重要な結びつきに関しては現代の研究によって裏づけられていていて、人間がが自らの顔を含め自然界の多くの形に対してバランスのとれた対称性を求めるという結果が明らかにされている。作品に放射相称を取り入れ、この美的誘因を追求してきた芸術家も多い。(下図左右)。

▶︎統一性

私たちが円環から連想する完全性以外の概念としては、統一・全体・完結・包含そして内包なども挙げられる。これらの概念は、円環がひとつの閉曲線によってふたつの領域・・・内側と外側、包含と除外・・・を作り出すことから自然に生まれ出る。このため、円環は境界という概念を前面に立てて強調している。レイコフはその意義について次のように巧みに言い表している。「人間の本能のうち縄張り意識ほど基本的なものはない。周囲に境界線を引くことをもって縄張りの定義とするならば、これは定量化という行為を意味する」。内包としての円環の比喩を用いた慣用表現は数え切れない。たとえば、慎重に議論を進めることを表す「circle around a problem」、詳しい言及を避けることを表す「circle a question」がそうだ。しかし、円を社会的境界の意味で用いて、包含と排除の両方をもっとはっきり示す慣用句もある。たとえば、「same circles(同じコミュニティー)」に加わったり、誰かの「circle offriends(交友関係)」に属したり、あるいはある特定の分野を学ぶことを「philosophy circle(哲学畑)」や「Literature circle(文学畑)」に身を置くなどと表現する。またもっと身近な例に目を転じれば、自分の「family circle(家族の輪)」、「inner circle(内輪)」、あるいは「circle of love(愛の輪)」などの表現も挙げられるだろう。

円環の最古の隠喩のひとつである百科事典は、人間の英知全体を内包する容器として役立つ。百科事典(encyclopedia)という単語は、16世紀にトーマス・エリオット卿が「為政者論(The b00k of the Governor)』(1531年)のなかで初めて使い、その1年後にフランソワ・ラブレーが「パンクグリュエル』(1532年)のなかで用いているが、起源を遡れば、ヘレニズム・ギリシア語の「全般的」あるいは「円状の」の意味のenkykliosと「教育」あるいは「学問」を意味するpaideiaが組み合わさってできた言葉に由来する。

このような合成語としてのencyclopediaは「一般教育」と解釈されたり、「学びの輪」とか「知識の輪」というやや異なる意味でも広く用いられてきた経緯がある。百科事典に例えられる業績の多くが人間の知識の網羅を目標としたことを考えれば、この語が完全性という概念を示す重要なたとえであることがわかる。

しかし、人間の縄張り意識を最も明瞭に示すものは地図である。縮尺を変更するだけで、地図は私たちの身近な世界を表示することもできれば、居住可能な地域としては最大である地球全体をも描くことができる。地図の基本的構成要素としては常に円が含まれている。既知の世界を描いた円状の地図は、バビロニア人が古代メソポタミアの地図を作成した紀元前600年にまで遡る(上図左)。円状の世界概略地図で最も有名なものとしては、スぺインの修道士だったセビリアのイシドルスが紹介した地図が挙げられる。この地図が所収された『語源論』は17世紀初頭に初めて出版された画期的な百科事典で、ルネサンス期に至るまでヨーロッパ中に広く流通した(上図右)。

セビリアのイシドルスは『語源論』のプロローグで次のように説明している。「硬い大地はその形が車輪に似ているため、丸い円にたとえて丸く描かれる。このため、大地を取り巻く海は円形の境界のなかにあり、その大地はアジア、ヨーロッパ、アフリカの3つの部分に分けられている。イシドルスのTO図(T−O map)は中世ヨーロッパの地図製作において決定的な影響を及ぼした。とはいえ、その後も、ジャイナ教の世界地図(上図左)やエブストーフ世界地図(1245年)、フラ・マウロの世界地図(上図右)、またファミリー6で紹介するその他の例など、放射状に描かれたさまざまな世界地図が現存する。

▶︎運動性

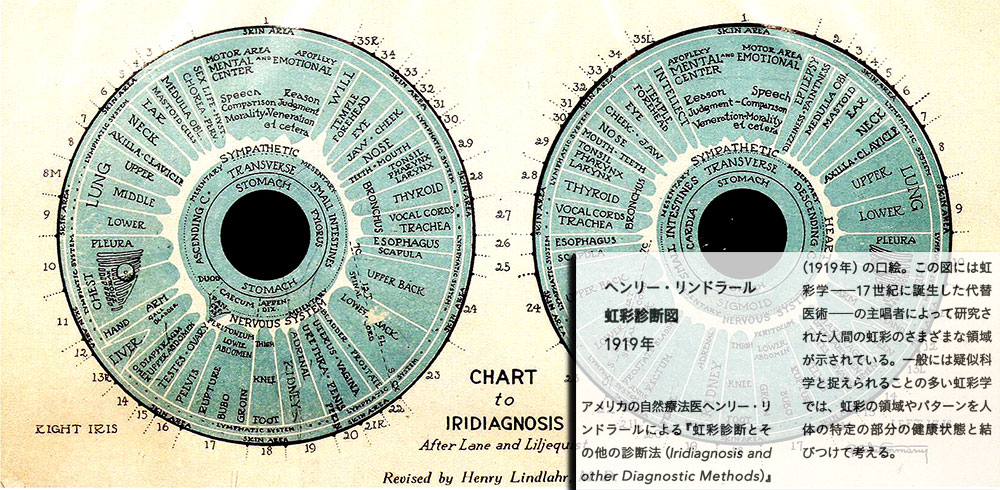

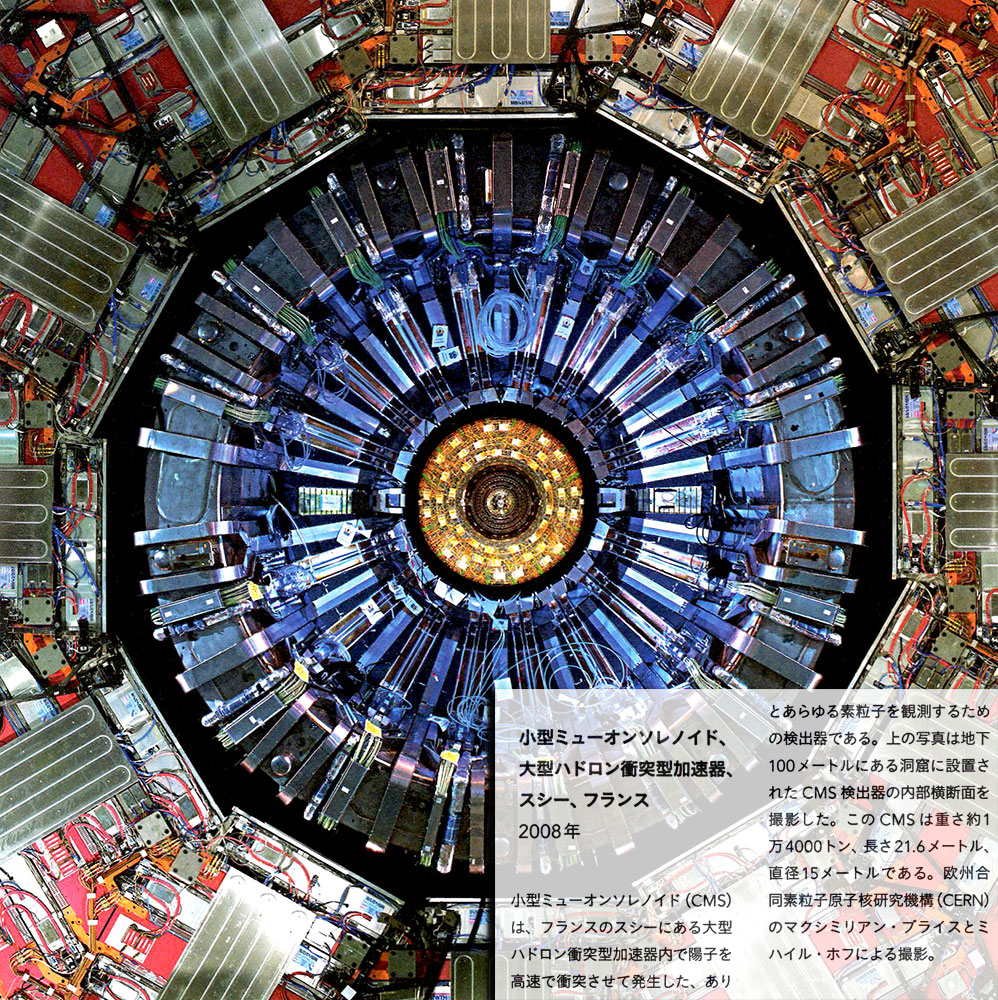

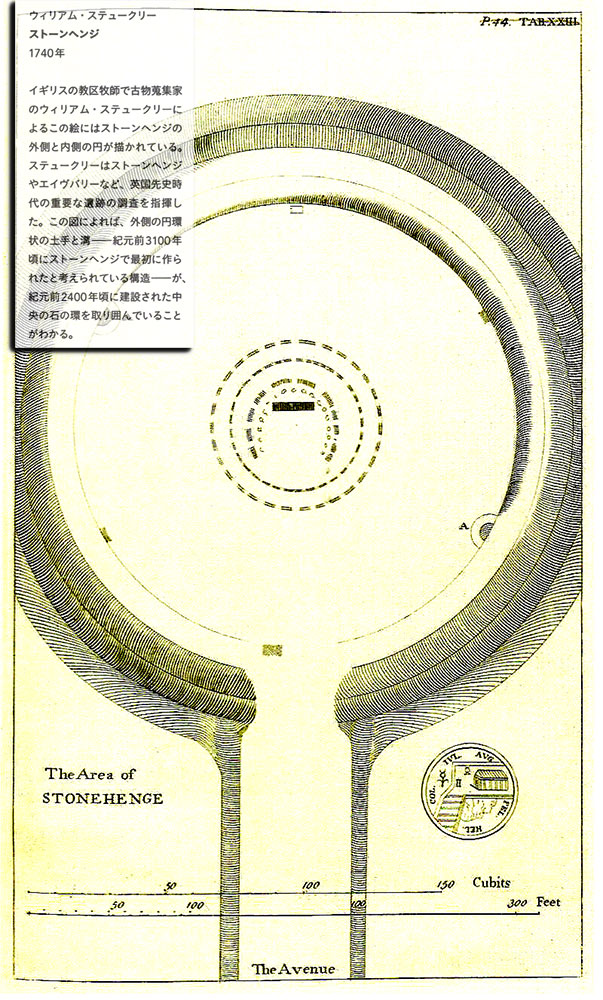

円環は生成力の強力な象徴であり、何世紀にもわたって、動き・回転・変化・循環・周期の概念を連想させてきた。円はある定点から定距離にある動点を回転させて描ける曲線と定義できる。この定義にもとづけば円にはもともと回転という概念が含まれていて、円の発現として必ず引き合いに出される車輪はこの回転という概念をさらに強化していることがわかる。さらに時代が下っても、放射状の運動は現代の科学や技術の発展の中核を成してきた。たとえば、初期の映画撮影装置であるズーフラキシスコープに使われた小さな円盤げ(下図左)から、欧州原子核研究機構の大型ハドロン衝突型加速器を構成する17マイル(27キロ)の巨大な円形トンネルまで、数多くの例を挙げることができる。

「命の輪」や「輪廻」という言い回しは、誕生から死に至る周期という運動の概念を表現している。出発したのとまったく同じ地点にたどり着いたとき、私たちは一周(full circle)」したと言い表す。何世紀にもわたって、こうした循環の概念にはそれに対応する視覚的な記号があり、ときには精神的・宗教的な色合いを帯びることもある。ブハヴァチャクラの名で知られる、チベット仏教の生命の輪は、誕生・人生・死の循環を視覚的に表現したもので、輪のなかにある主な6つの区分はサンサーラ(輪廻転生)の六道を表す(上図右)。ヒンドゥー教やジャイナ教などインドの他の宗教と同様に、仏教にも象徴的な車輪があり、それは法輪あるいはダルマチャクラと呼ばれている。インドの国旗やスリランカの国章のデザイン(下図左右)にもなっている法輪には、仏陀の教えが描かれていて、車輪のスポークが仏教の教義を表す。

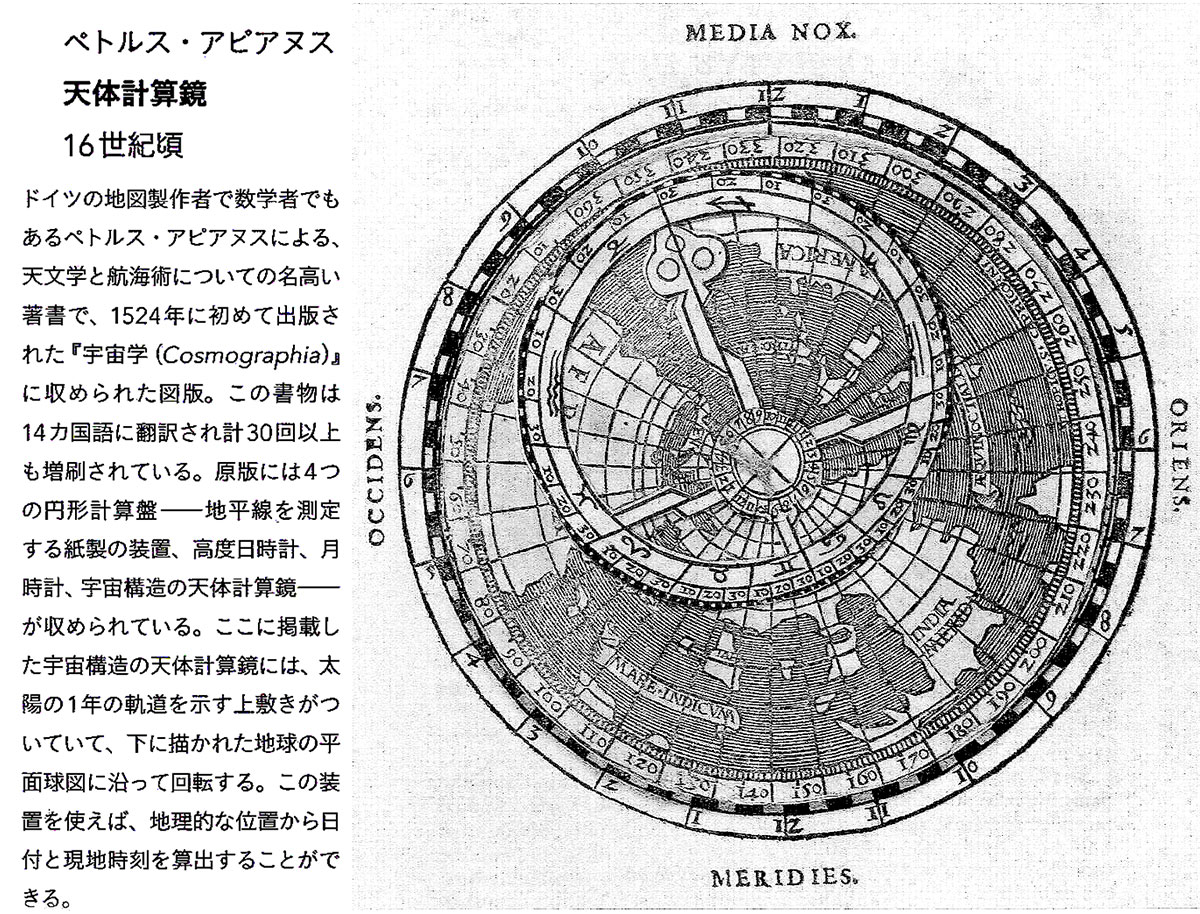

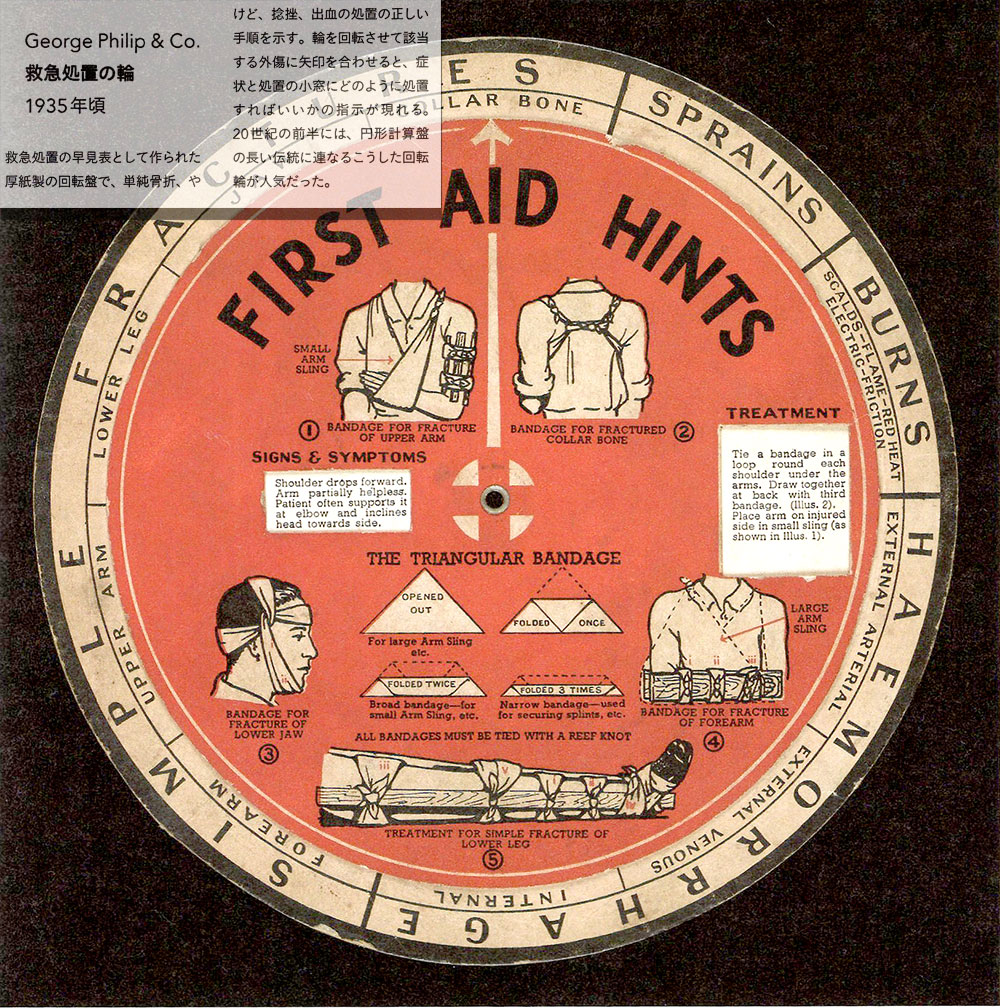

放射図の回転性を利用した最も独創的なものとしては、ボルベルすなわち車輪図が挙げられる。中世盛期に誕生し、ルネサンス期を通じて特に天文学者の間で広く用いられたこのインタラクティブな紙製の装置は、複数の部品を組み合わせた初期のアナログコンピューター的存在で、計算や分類に役立てられた(下図左右)。

ボルベル (ペトルス・アピアヌスは、ドイツの著名な天文学者でした。この美しく作られた本は彼の最も有名な作品で、ボルベルと呼ばれる、惑星の動きを模倣する回転盤が組み込まれています。)には車輪ひとつが回転するものや、複数の紙の輪が重ねられてそれぞれ別々に回転するものがあり、回転輪の位置によって、きわめて多数の組み合わせが生み出される。これらのスタンドアローン型(他の機器に依存せず単独で動作する環境を意味する)あるいは紙面に組み込まれたボルベルについては、ジェシカ・ヘルファンドの魅力的な著書「車輪を再発明する」に網羅的に記載され、20世紀によみがえった。(下図)。ポルベルの本質が、現代の数多くのデジタル視覚表現や高度なインタラクティブ型の視覚表現のなかに今日もまだ息づいていることは間違いない。

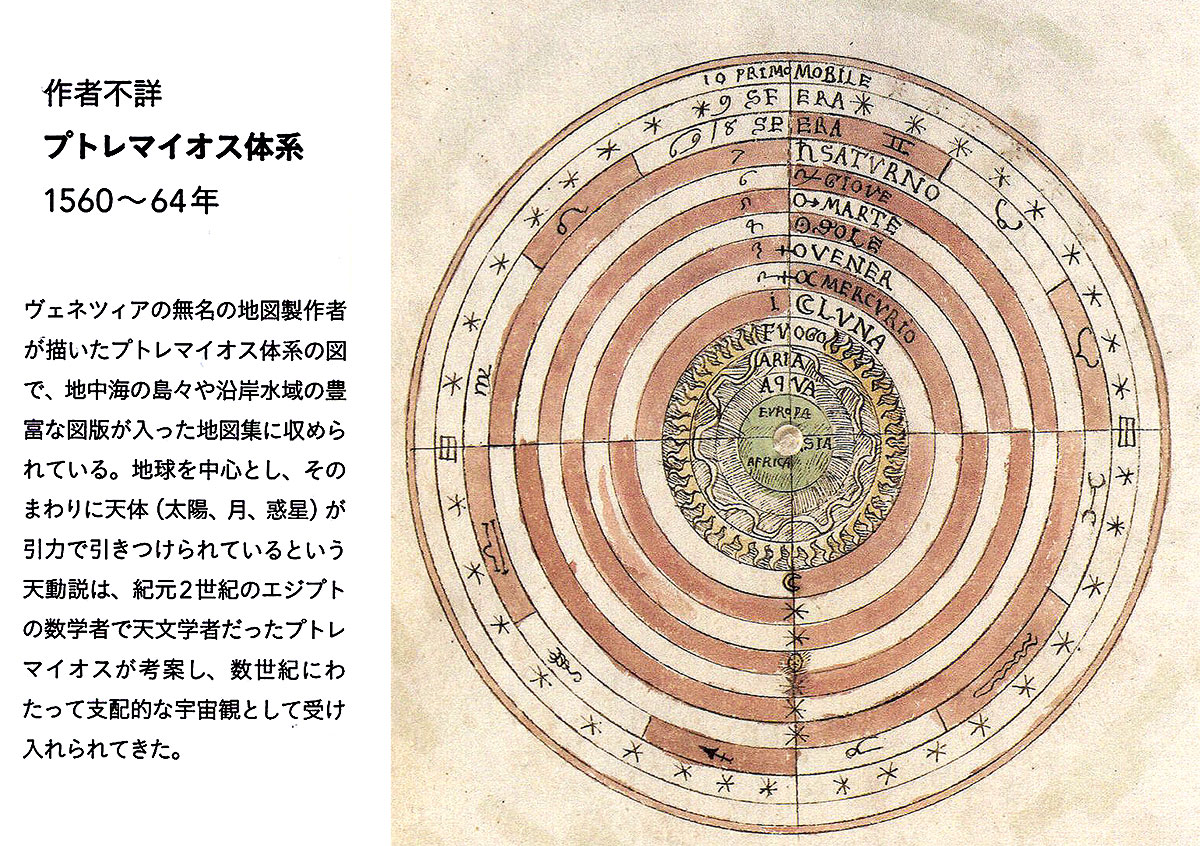

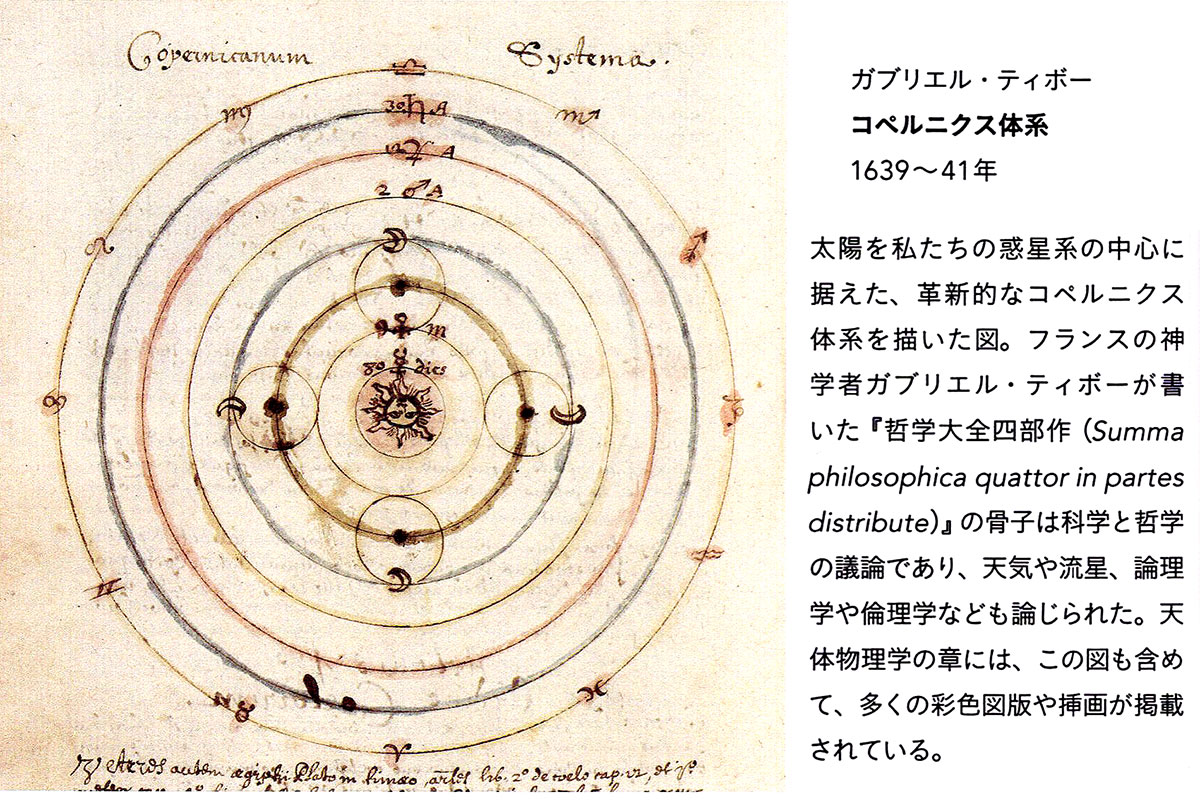

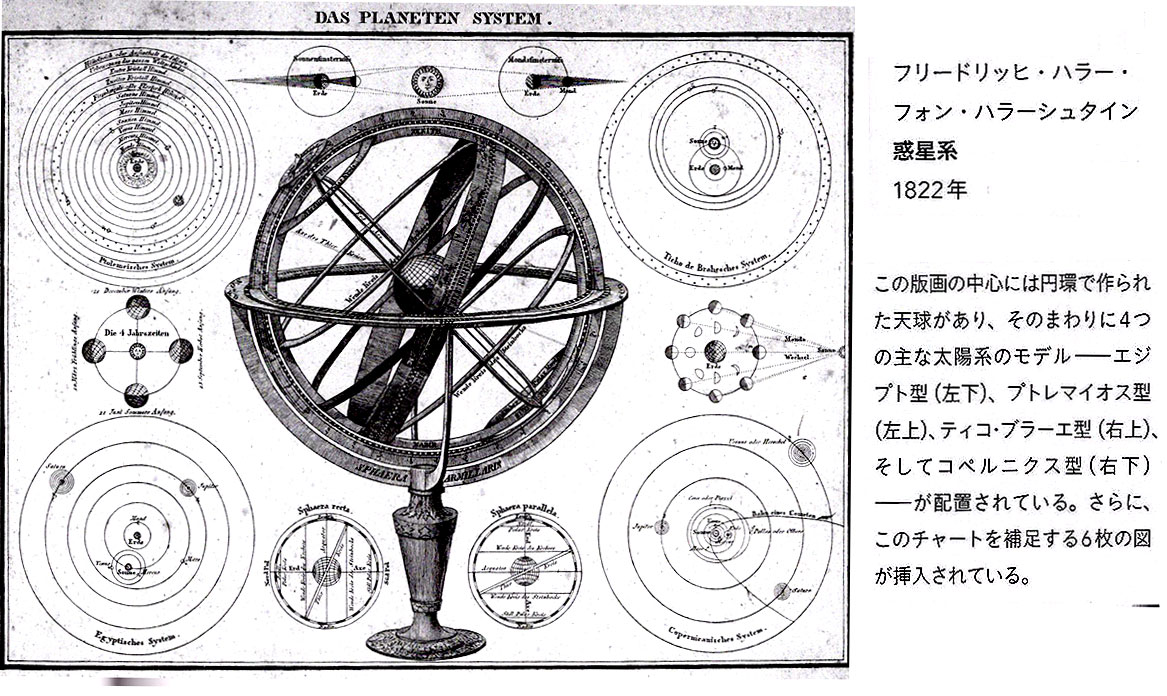

回転の概念にもとづく円環モデルで最も重要なものに、惑星運動とりわけ私たちの太陽系の惑星運動を表したものがある。ルネサンス期には宇宙の中心に不動の地球があるという考えがしっかり根づいていたが、その後、太陽を中心にしてそのまわりを地球や他の惑星が回るという地動説をニコラス・コぺルニクスが発表した。このモデルは科学の発達における最も重要な進歩であり、コぺルニクス革命と呼ばれる大論争を引き起こした。どちらのモデルでも、ある中心要素のまわりを同心円が取り囲むというイメージが視覚的隠喩となっているが、これはやがて、惑星である地球が独自の軸で自転しながら、太陽のまわりを公転することを示す決定的なイメージとなった。(下図左右)。

太陽系における惑星運動を数字的に予測できるかどうかをめぐり、世界の機作に神が介入することがあるのかとナポレオンに問われたフランスの天文学者ピエール=シモン・ラプラス侯爵がそのような前提は必要ないと答えた話は有名だ(下図)。今日では誰もが知っているように、太陽系外の宇宙でも同じような運動が起こっていて、それが銀河全体の動きの基盤となっている。

円環は、長い時代にわたって、秘められた世界の深淵に通じる永遠・無限・永続・広大という概念と結びついてきた。円環は無限であるという説を唱えたのは、初期キリスト教の教父だった聖アウグステイヌス(354〜430年)である。彼は、神を円とみなし、その中心はあらゆる場所であり、その周囲はどこでもない場所と考えた。おそらく錬金術の伝統の影響から生まれた聖アウグステイヌスのこの比喩は、後にフランスの数学者プレーズ・パスカルの有名な『パンセ』(1670年)のなかで引用され、さらに理神論的な解釈が与えられた。「自然は無限の球体であり、その中心はあらゆる場所であり、その周囲はどこでもない場所である」。永続性という概念は、限りなく広がり続ける円として描かれることが一般的だった。ラルフ・ウォルドー・エマソンの1841年のエッセイ「円(Circles)』から次の一節を引用する。「人間の人生は自己発展する円であり、目に見えないほど小さな輪から、外側のあらゆる方面へ、新しくもっと大きな円に向かって広がり、それは限りなく続く。外へ外へと広がる円の生成の範囲は、個人の魂の力や真実で決まる」。

円環が有する明らかに神聖なる変革力はこれほどまで強力だったため、研究者たちは何世紀にもわたって、「永久運動」という理論を追究してきた。それは通常は車輪の形をしたシステムあるいは機械で、外部からエネルギーを取り込まなくても永遠に動き続けることができるとされる。この不毛な学説そのものも何世紀にもわたって円環と結びつけられてきた還流なる概念の顕著な例であり、「堂々巡りをする(go around in circles)」「うまくやってのける(running circles around)」「循環論法(circularargument)」あるいは「悪循環(vicious circle)」などの慣用句を挙げることができる。

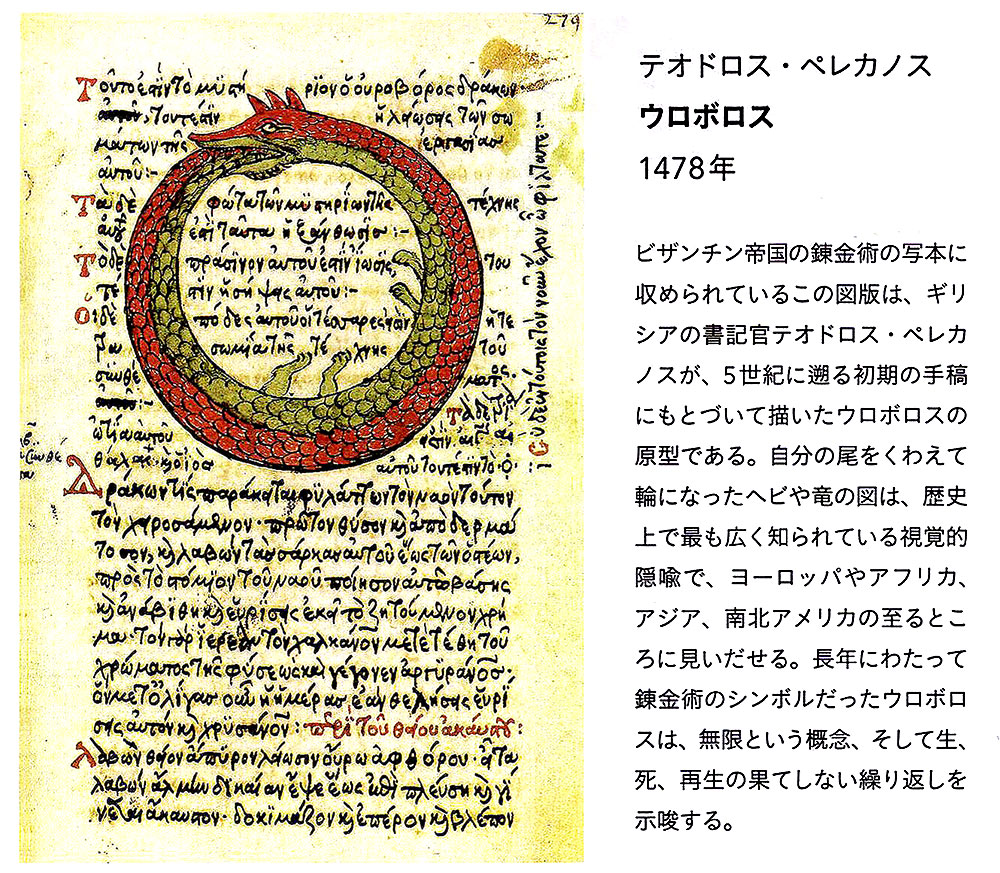

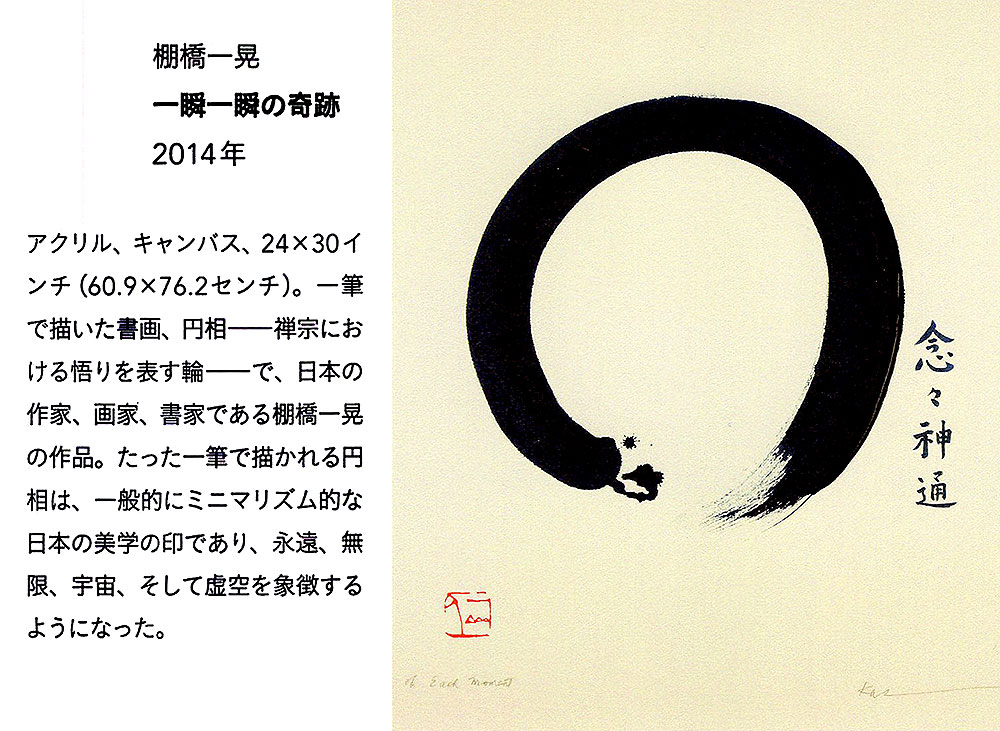

無限の象徴は時空を超えて無数にあるが、その最良の例はウロボロスと円相である。ギリシアや中世の錬金術(しかし世界中を見渡せばさまざまな変種がある)でひときわ目立ち、一般にはウロボロスとして知られる自分の尾をくわえた円形のへびや竜の図像は、命と宇宙が永遠に循環する性質を象徴している(下図左)。昔からあるこの永遠の印は、へどが横倒しの8の字になった、現代数学でも用いられている無限大の記号の先駆けかもしれない。一方、日本の水墨画美術の伝統、特に禅宗において、手描きの円相の単純さと気品は純粋な悟り・宇宙・虚無そして永遠を体現している(下図右)。

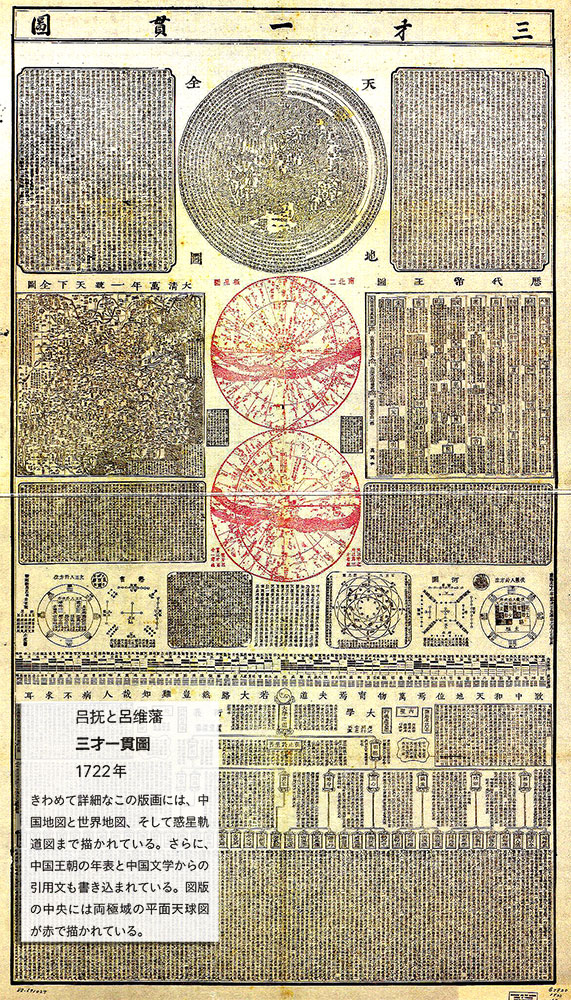

最後に、無限の広がりを図像化しようという具体的な試みという点で言えば、宇宙空間と夜空に広がる大きな星の海を解明しようとした無数の試行錯誤に言及したい。平面天球図(星図)は少なくとも紀元前1000年にまで遡り、バビロンや古代エジプトなどの見事な例がいくつも現存している。(fig・46〜fig・50)

■丸い形と幸せそうな顔

以上、私たちは人間の知識のほとんどあらゆる分野で、円環がいかに広範に取り込まれてきたかを見てきた。ここでひとつの興味深い疑問が湧き上がる。いったいなぜ円環はこれほどまでに広まったのか。円環は自然界のどこにでも存在するが、都市の建設、物のデザイン、視覚的シンボルの創出、そして文化的意味の重層化における円の中心的役割を、その事実だけで説明できるのだろうか? 円形を選り好みすることは、私たち万人に生まれながらに深く根づいている性向であるこ 生後わずか5カ月のまだ言葉を発したり落書きをしたりする前の乳児であっても、すでに直線よりも曲線をはっきり視覚的に選り好みすることがわかっている。

もう少し成長した子どもたちの最初の落書きは、脳のもつ全体論的な傾向の影響を受ける。このため、手を止めたり持ち上げたりせずに、さまざまな要素をひとつの連続した曲線にまとめた円や螺旋の形状を好むようになる。知覚心理学者のルドルフ・アルンハイムは次のように説明している。「子どもが新しい表現手段を試しはじめ、自分が描いているもので他のものを表せることに気づいた時点で、円は人の顔・家・車・本など、ほとんどあらゆるものを表すようになる」。

しかし、アルンハイムは議論をさらに一歩進めて、昔から円環と結びついてきた統一性と自己充足の概念との関連についても論じている。円の段階では、形状はまだまったく分化していない」と、彼は書いている。「この円は丸みだけでなく、“客観的実在性”というもっと一般的な性質・・・つまり、特徴のない背景と区別される確たる対象物・・・を表している」。

前世紀の知覚研究者たちは、円形や曲線形に対して人間が生得的にもつ選り好みのさまざまな特性を説明しようと試みてきた。スウェーデンの心理学者ヘルゲ・ルンドホルムが1921年に行った研究では、被験者に感情を表すいくつかの形容詞を線画で描かせた。「厳しい」「無情な」「残酷な」のような形容詞を描くのには角張った線が使われたのに対し、「優しい」「静かな」「穏やかな」などの形容詞には曲線が使われることが多かった。その後、長年にわたって行われた感情と線種との関係の解明を目指す研究の結果はルンドホルムの発見を裏づけるものだった。

タイポグラフィーについても同様の分析が行われた。1968年に発表された心理学者アルバート・カストレとアーヴィン・チャイルドによる研究は、「活発な」「きらめく」「夢のような」「舞いとがる」などの肯定的な性質が、曲線的で細い書体、おそらくはサンセリフ体と結びつけられることを明らかにしている。多くのグラフィックデザイナーは欲求不満を募らせるだろうが、これはコミックサンMS書体が幅広い人気を博している説明にもなっている。

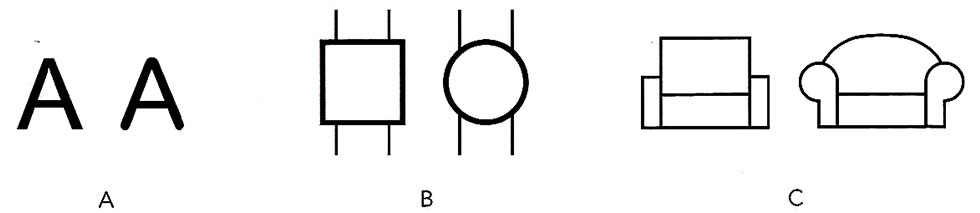

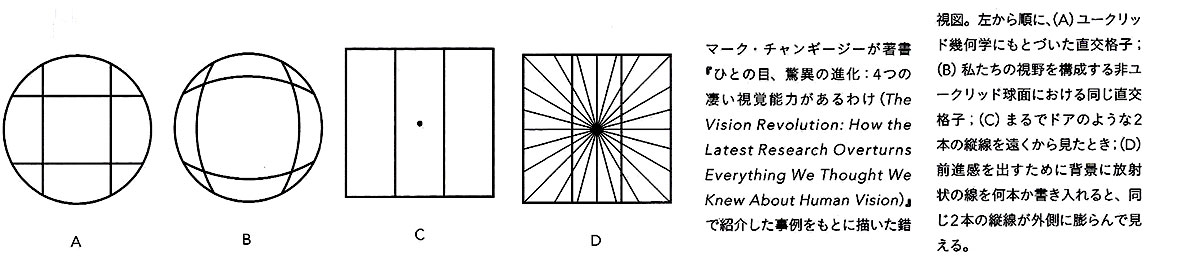

モシュ・バーとマイクル・ネタの2006年の実験で使用された視覚的刺激の例。左から順に、(A)エリアル・フォントの通常字体とラウンド字体;(B)四角い文字盤の腕時計と丸い文字盤の腕時計;(C)角張ったソファと曲線的なソファ。

認知心理学者モシュ・バーとマイタル・ネタが2006年に「サイコロジカル・サイエンス』誌上で発表した画期的な論文では、14人の被験者に輪郭の曲率だけが異なる140組の文字・模様・日用品を見せた(上図)。その実験結果は予想された通りで、被験者はあらゆるカテゴリーで曲線的なものに強い噂好を示し、特に実在する対象物ではその傾向が顕著に見られた。この選り好みをより深く理解するために、1年後、このふたりの研究者は、大脳の機能的磁気共鳴画像法(MRI)を用いて認知的反応をマッピングするもうひとつの研究を行った。その結果はほぼ決定的だった。角張ったものが扁桃体に引き起こす活性化の度合いは、丸いものと比べて格段に大きかったのである。脳の側頭葉にある扁桃体については詳しく調べられていて、その主な機能は恐れ・不安・攻撃性を引き起こす刺激の処理と、その結果起こる感情反応への対処であることがわかっている。言い換えれば、角張った形は恐れを引き起こす傾向があり、それが反感や嫌悪につながる。さらに、このふたりの研究者は「扁桃体の活性度は、見せられたものの角の傾斜度や鋭さに比例し、そのものに感じる好みに反比例する」と述べてもいる。当然ながら、こうした反応にも明らかな例外はある。曲線的な物体でもへビのように好きになれないものもあれば、角張ったものでも板チョコレートのように大好きなものもある。しかし、ふたりの著者によれば、こうしたものには「輪郭の影響をはねのけ、好みを主導する強い感情価がある」という。