■天竺へ~三蔵法師3万キロの旅

■天竺へ~三蔵法師3万キロの旅

■第一章 玄奘三蔵絵を旅する

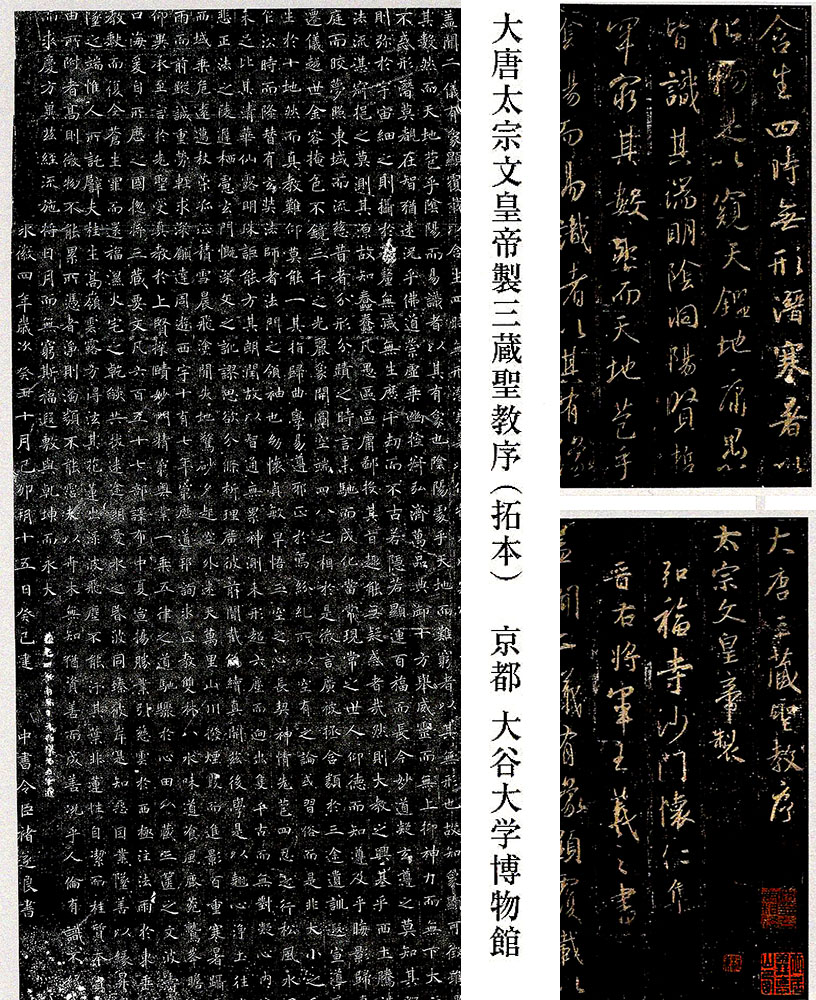

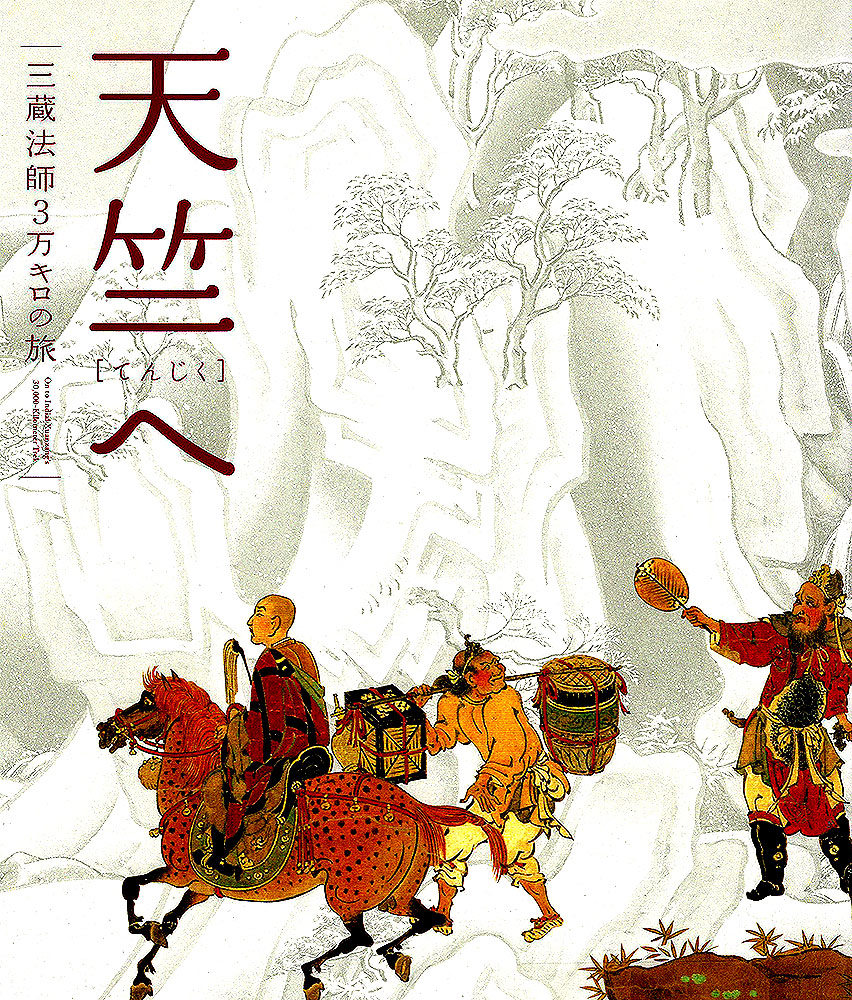

わが国における高僧伝絵巻の最高峰の一つに位置づけられる「玄奘三蔵絵」。詞書は玄奘没後に編纂された伝記『大唐大慈恩寺三蔵法師伝』に基づき、出家から天竺求法(ぐほう)の旅・仏典の漢訳・入滅に至るまでの主要な事績を、全十二巻・七十六段の長大な物語として展開する。画面は、華麗に彩られた山水や建物、流暢な線描で描き出される樹木・人物など、中世やまと絵の洗練された様式を誇り、14世紀前半に活躍した宮廷絵師・高階隆兼(たかかね)一門によって描かれたと考えられる。かつて興福寺大乗院門跡に伝来し、制作当初の姿をほぼ完全な形で現在に残していることから、長らく奈良の地で大切に守り伝えられてきたことがうかがえよう。

※国宝「玄奘三蔵絵」は、鎌倉時代を代表する宮廷絵師・高階隆兼が描いたといわれ、中世やまと絵の最も完成された姿を現在に伝えています。

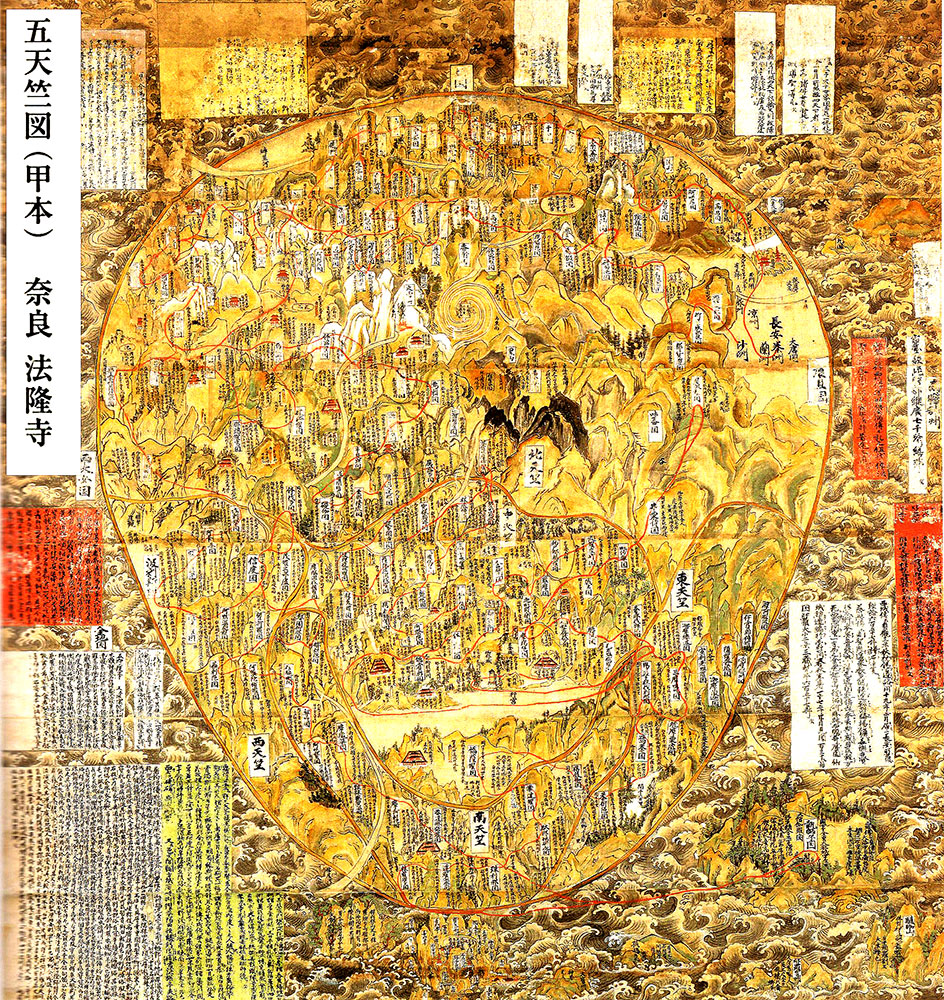

本章では、玄奘三蔵絵全十二巻の魅力あふれる世界を旅しながら、玄奘が東アジア仏教に残した偉大な足跡をたどってゆく。そこには仏足石・菩提樹・祇園精舎など、玄奘が天竺で実際に巡礼した仏蹟が、眼前に次々と立ちあらわれてくるに違いない。

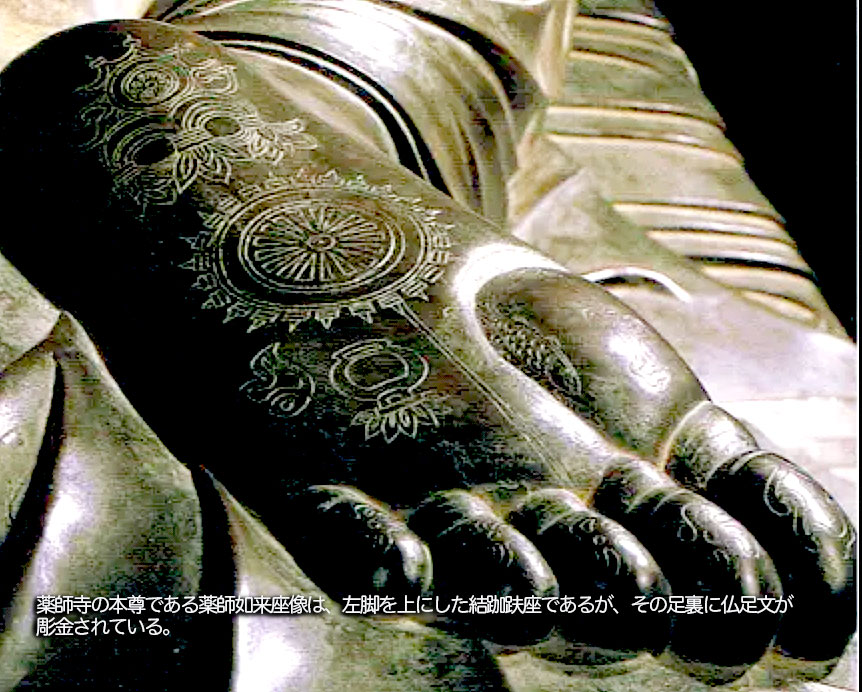

▶︎仏足跡 奈良 薬師寺

文室真人智努(ふんやのまひとちぬ・六九三〜七七〇) が、亡き夫人茨田(まんだ)郡主の冥福を祈って図様を画師越田安万(こしたのやすまろ)、銘文を書史の神石手(みわのいわて)に書写させ、石工の某麻呂に刻させたことなどがわかる。仏足のサイズ(左足)は常人の倍近くの四八・八センチ(第一指先〜踵の長)で、中央の干輻輪相(せんぷくりんそう)(輪宝)、踵の販梵王頂相文(三宝標)、指の卍花文のほか、金剛杵・宝瓶・双魚・螺貝、計七種の瑞相文を表現する。

(七世紀に三度のインド旅行を敢行した)唐の王玄策が、釈迦が初めて説法を行った地であるインド・鹿野園(サールナート)の仏足跡を写し取った拓本を持ち帰った。これを七世紀後半に渡唐した黄文本実(きぶみのほんじつ)が写して将来し、平城京の禅院に伝えた。本品はこれに基づいている・・・銘文にいう図様の伝来過程は大略以上であり、古代日本で製作された、インドに起源する聖遺物の稀少な遺例として、きわめて価値が高い。なお『大唐西域記』にはインド各地の仏足跡が登場する。本品正側面の銘においても同書所載の中インド・マガダ国の事例や、「玄奘三蔵絵」にも描かれる西北インド・スワート(烏杖那国・うじょうな)の事例(その原石がスワート考古博物館に蔵される。)への言及があり、後者については、釈迦がこの地の阿波阿邏羅(アパラーラ)龍泉窟で悪龍を教化した際に足跡を残したという故事が、龍を調伏した執金剛神の姿とともに線刻画で表現されている。

■第二章 大般若心経・・・求法(ぐほう)の証(あかし)

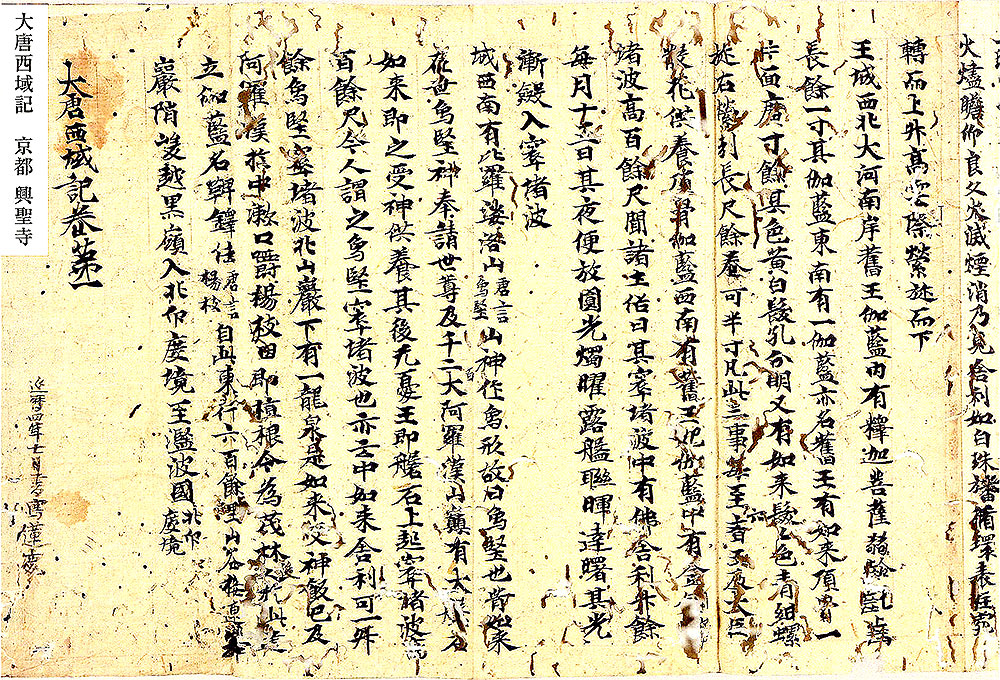

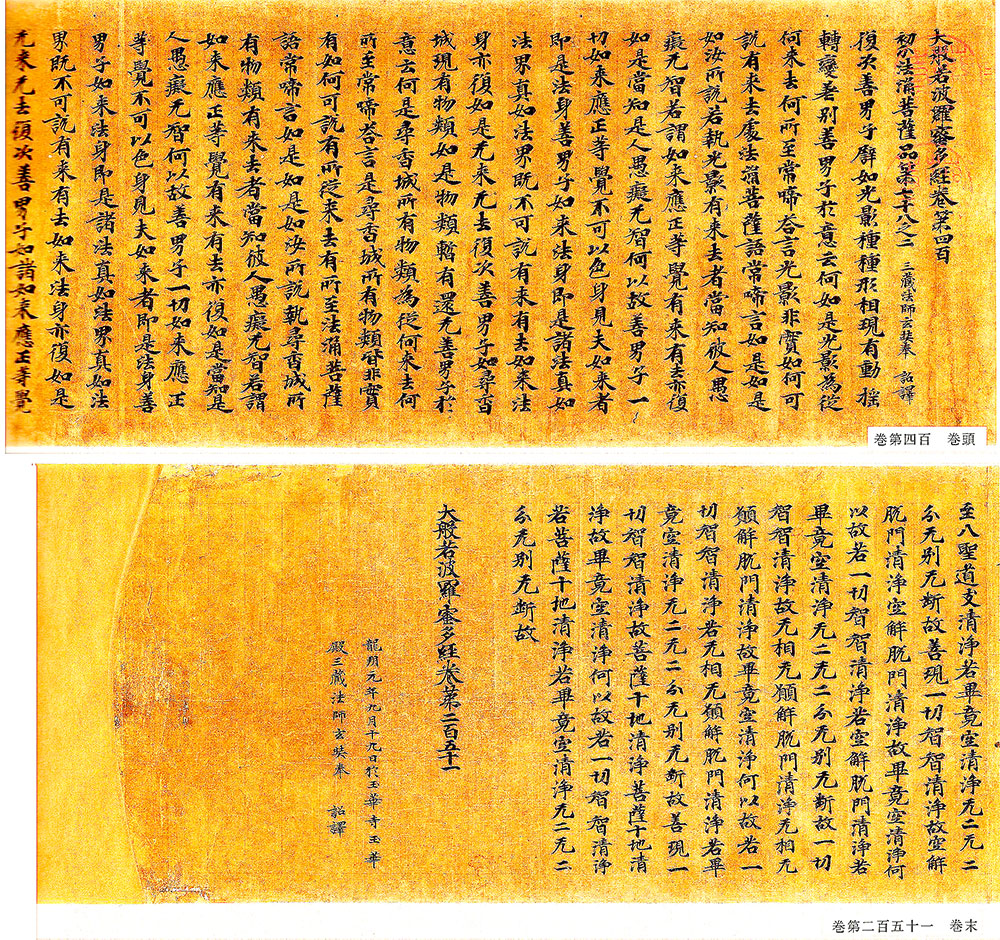

657部におよぶ膨大な仏典の数々。玄奘が苦難の末に天竺で得たこれらサンスクリット語の仏典は、中国にもたらされた後に玄奘自らの手で漢訳され、東アジア仏教発展の礎となっていく。とりわけ一切経の中で最大のボリュームを誇る『大般若波羅蜜多経』(『大般若経』)600巻は、玄奘による漢訳仏典を代表する存在であり、その訳経(やっきょう)事業は玄奘の最晩年に当たる龍朔三年(六六三)に完了したという。

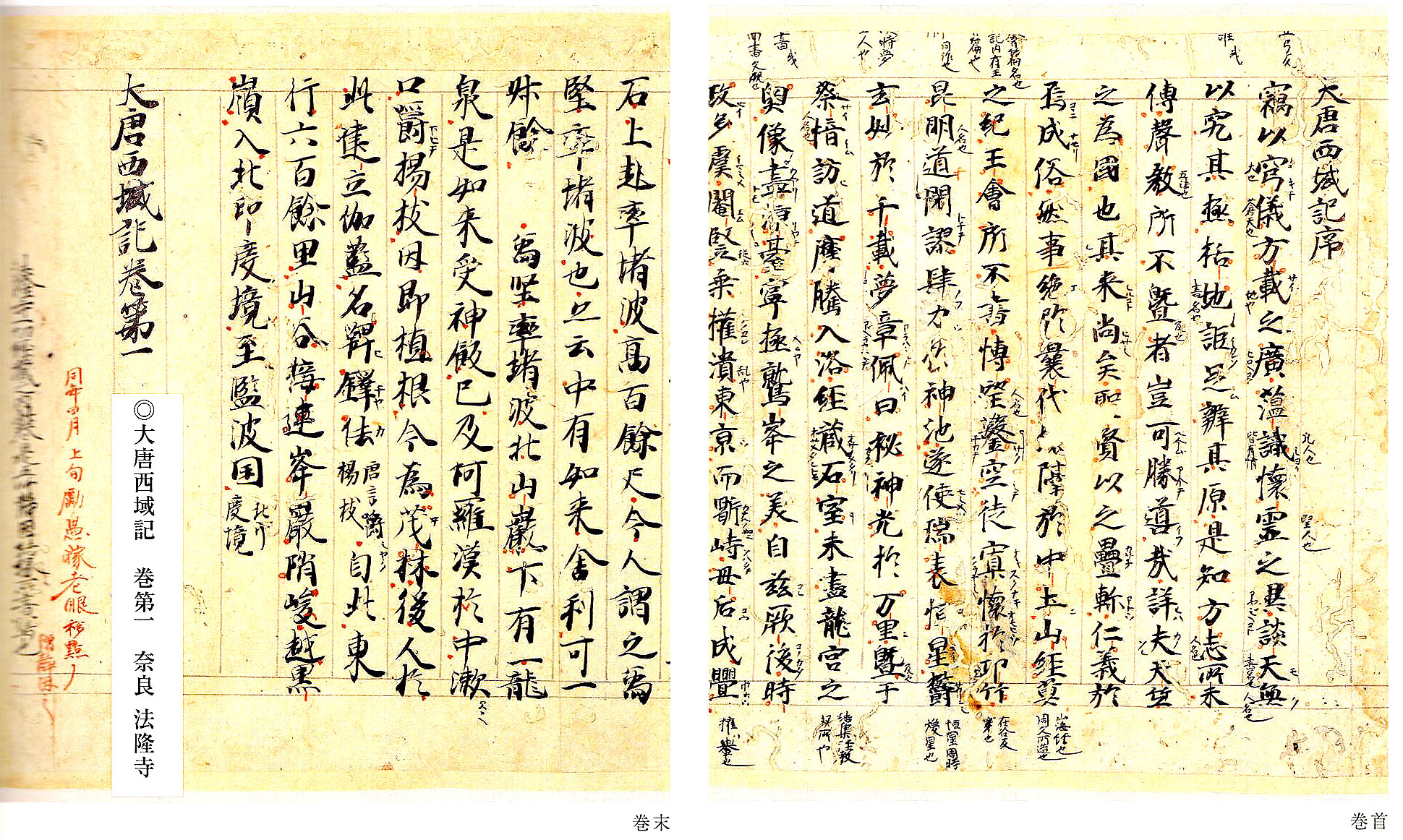

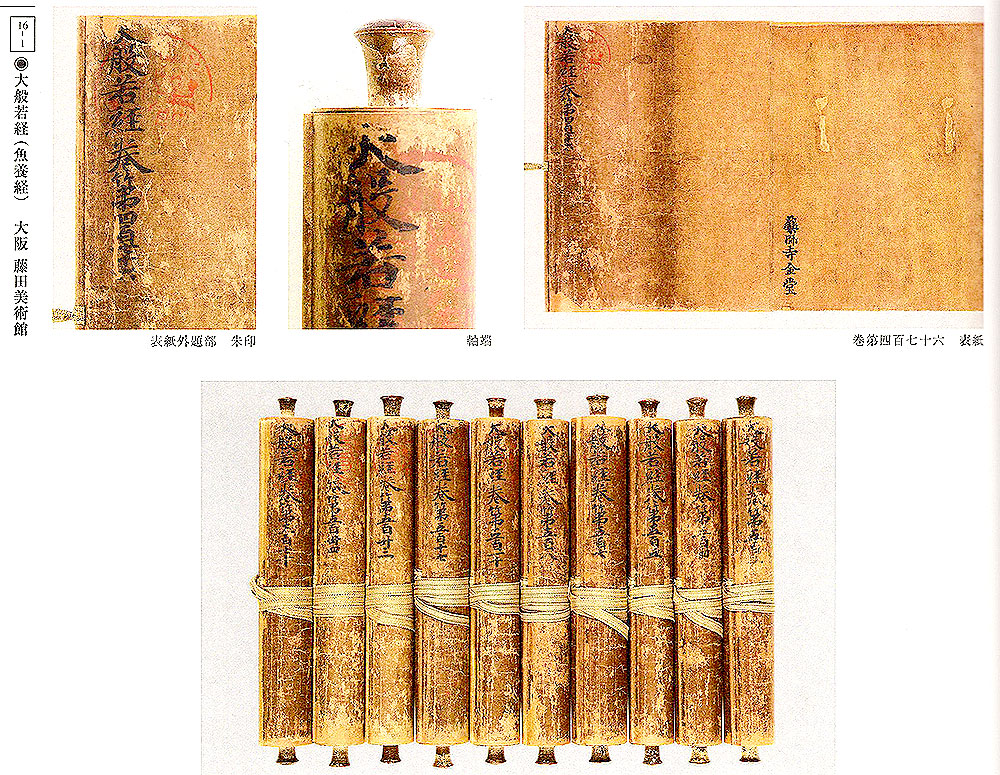

『大般若経』はわが国でも奈良時代以降、盛んに書写が行われた。とりわけ、国宝「大般若経(魚養経)」は、巻末に付される校正の記録などから、当時の『大般若経」書写の実態をうかがい知ることができる稀有な遺例とされる。本章では、藤田美術館に所蔵される同経387巻を、奈良国立博物館が実施した最新の調査成果も交えながらすべて公開する。玄奘の求法の証である『大般若経』の「大きさ」を実感できよう。

◉大般若経(魚義経)奈良時代(八世紀) 大坂 藤田美術館

◉大般若経(魚養経)巻第九十六・巻第五百八十八祇本墨書「巻第九十六一縦二七・五[巻‥第五百八十八」奈良時代(八世紀)奈良国立博物館

奈良時代後期に書写された大般若経の遺品である。『大般若経』は、玄奘がインドから持ち帰り四年以上の歳月をかけて漢訳した経典で、日本へは玄奘による漢訳から間もない時期にもたらされ、除災や国家安寧に功徳のある経典として広く受容された。奈良時代の写本も多く残っているが、全600巻からなる『大般若経』が一具で伝わる例は限られており、470巻以上が現存する本品は極めて貴重なものと言える。

◎大般若経厨子[本体」木製 異漆塗 彩絵・金泥・栽金[金具]銅製 鍍金 平安・鎌倉時代(十二世紀) 奈良国立博物館

『大般若経』を納めた経筒形の厨子。別に一具と思われる棚板等が伝来しており、内部を三段に仕切り、程筒と同様に経巻を縦に置いたと推定される。

■「西遊記」への道のり

『大唐西域記』や「大唐大慈恩寺三蔵法師伝』に記される苦難に満ちた旅の事績は、玄奘の名声の高まりとともに、中国で早くから伝説化が進んでいった。例えば、晩唐期の敦煌では、経巻を積んだ笈(おい)を背負う取経(しゅけい・ お経を取りに行くこと)僧の画像が描かれたが、そこには経典を求めて天竺へと旅立った玄奘のイメージが色濃く投影されているとみられる。宋代には『西遊記』物語の初期的な姿を伝える『大唐三蔵取経詩話(だいとうしゅしゅきょうしわ)』が生み出され、玄奘のお供として従う猿や、玄奘の守護神である深沙大将(じんじゃだいしょう)のエピソードも織り込まれる。これらを反映するように、中国では宋代以降、猿を従えた取経僧の姿が絵画化され、またわが国でも鎌倉時代以降、深沙大将の彫刻や画像が制作された。明代になると世徳堂本(せいとくどうほん)『西遊記』が成立し、そこでは従者に「孫悟空」「沙悟浄(さごじょう)」という名前が与えられ、さらに豚の「猪八戒(ちょはっかい)」も加わる。現在も広く人々に親しまれている三蔵法師の天竺求法(ぐほう)の物語は、ここに完成するのである。

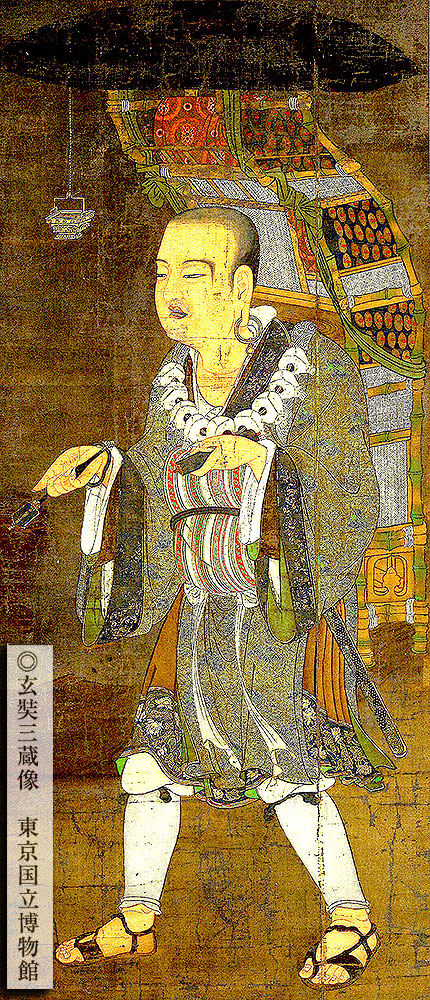

◎玄奘三蔵像 鎌倉時代(13~14世紀)東京国立博物館

経典をびっしりと詰め込んだ竹笈(たけおい)を背負い、右手に払子、左手に経巻を持ち、脚絆(きゃはん)を着けて草履を履く、旅姿の玄奘を描く。天竺から求法の成果として数多の経典を中国にもたらした玄奘を象徴する像容といえよう。こうした玄奘の姿は、敦煌から数多く出土する唐代末期の取径行脚僧図 回亘や、北宋建立とされる河南省開封市繁塔の画像時に表される取経僧図に近く、宋代の文献に記録される「玄奘取経国」との関連を強く示唆する。特に本国の場合、長い爪、寒色系の彩色、隈取りを施す生々しい肉身表現などが、宋画の原本を鎌倉時代に写した作である香象大師像(東大寺蔵)や善導大師像(知恩寺蔵)と共通する。さらに、笈および笈にかかる笠の形式が、南宋の諸尊降臨図(米国・個人蔵)に描かれる取経憎が背負うものに極めて近似しており、本国もやはり宋からもたらされた画像を手本として描かれた可能性が高い。