■画家ブブノワ、その視線

■画家ブブノワ、その視線

滝沢恭司

大正から昭和30年代にかけて、日本にブブノワという女性画家がいた。1922年に30代半ばでロシアから来日した彼女は、ただちに二科展に出品、また構成主義の理論を雑誌に寄稿した。来日の翌年には、構成主義の理論を実践にうつし、絵画から石版画制作へと向かった。以来、1958年に帰国するまで多くの石版画を制作し、またロシア文学の翻訳本に多数の挿絵を残した。

今日、このようなブブノワの画業を知る人は少ない。確かに、近代美術史のなかに“ブブノアという名を見つけることはしばしばあるものの、これまでに、美術史上のブブノワの位置が実作品によって具体的に確認されたことはなかったのである。ブブノワの画業それ自体は宙に浮き、“ブブノワ’’という名だけが空回りしていたのが実状であった。

また、日本では、ブブノワのロシア、ソビエト時代の美術活動について知る人はほとんどいない。しかし、ブブノワの美術活動の基盤や造形上のスタイルが決定されたのは、来日前のこの時代である。そして、滞日中に達成した数々の仕事は、あくまでも、ロシア人画家ブブノワの視線から生まれたものである。ブブノワはどこまでもロシア人であった。

ブブノワ,ワルワーラ・ドミートリエヴナは、帝政ロシア時代1886年、ぺテルブルグで、官吏の父と貴族出身の母との間に次女として生まれた。母は音楽や語学に長じ、文化的素養を身につけた人であったという。ブブノワが美術の世界に手を染めるようになったのも、母の日々の教えの中にその理由があったらしい。

画家として、自身の進むべき方向性が決定されていったのは、美術アカデミー在学の時(1907−1914)である。ブブノワはここでアカデミックな教育を受けながら、教授たちが推進するリアリズム絵画に対して疑念を深めてゆく。そして、当時いち早く新しい美術のあり方を模索していた、マトヴュイというラトヴィア出身の在学生との出会いをきっかけとして、美術アカデミーでの授業のほかに一本の路線を引く。ブブノワはマトヴェイから色や形式といった様々な美術の問題について学び、共同で東方やアフリカ美術の研究を行ないながら、自身の絵画表現を追い求めたのである。そして、『青年同盟』が発足したのを受けて、このグループの活動に加わる。

『青年同盟』は1910年2月に発足した、ぺテルブルグに拠点をおく左翼芸術家のグループで、発足後3月に第1回展を開催して以来、1914年までに計7回の展覧会を実質的に開いている。この間、ブルリューク率いる『ギレヤ』グループと合同して、オペラ「太陽の征服」を上演したり、モスクワの同志たちを集めて大規模な集会を主催するなどの活動をしている。また、1912年から翌年にかけて計3号の機関誌を発行した。

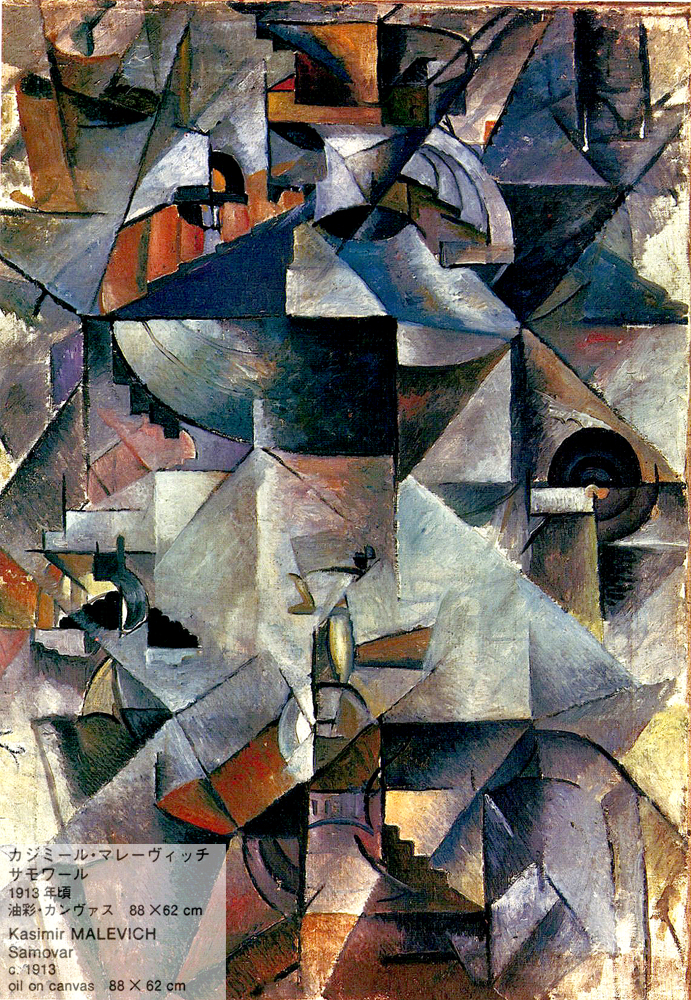

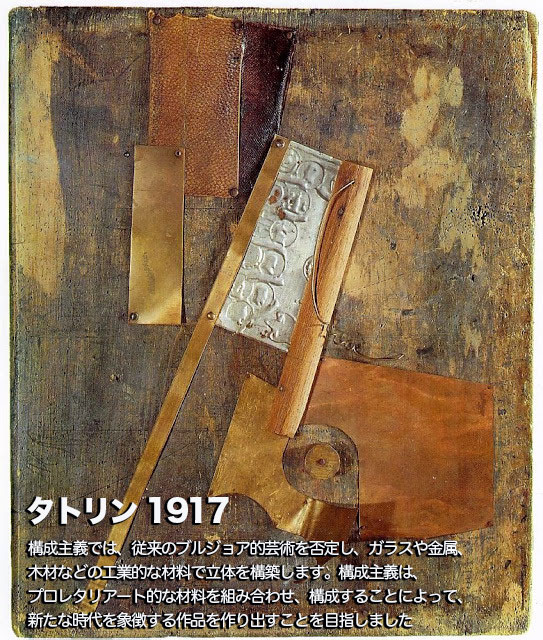

ブブノワは、発足年にリガで開催された第2回展と、翌年モスクワで開催されたロバの尻尾展(多数の青年同盟関係者が出品し、実質的には『青年同盟』第5回展と見なせる)に出品したほか、機関誌に、ペルシャ芸術に関する小論と、イタリアの未来派宣言の翻訳を寄稿している。また、1913年にはタトリンやマレーヴィチらといっしょに、『青年同盟』の正式なメンバーに選出されている。ブブノワが積極的にグループの活動に参加していたことがうかがえよう。

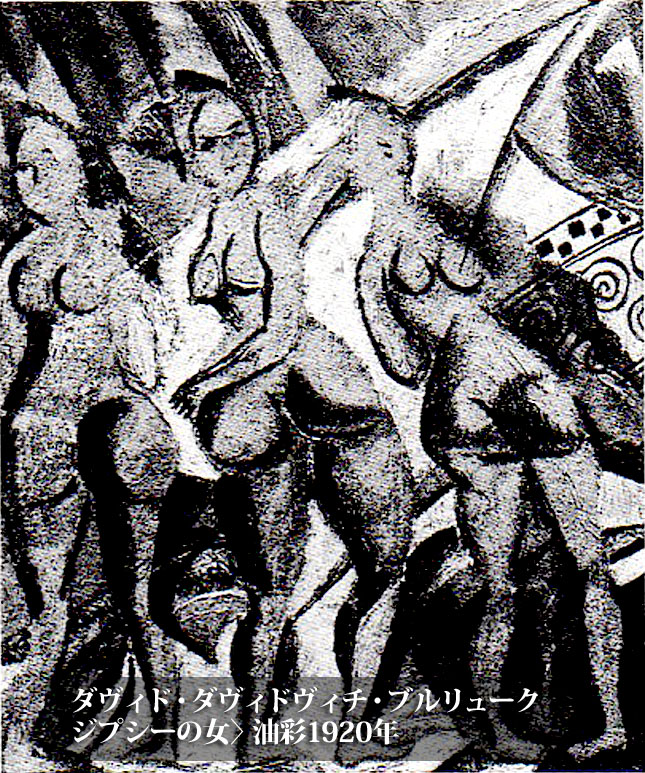

1910年前後のロシア美術の流れを思い出してみよう。当時、ブルリューク兄弟やマヤコフスキー、フレーブニコフ、クルチョーヌイフといった未来派詩人たちが言語による創造的実験を行ない、ラリオーノフやゴンチャローワ、タトリンやマレーヴィチといった画家たちが、ヨーロッパの芸術動向や絵画を、ルポーク(17世紀にあらわれたロシア民衆版画)などロシア民衆芸術あるいは東洋美術に結び付けようとする、絵画的実験を行なっていた。そしてそれらは共鳴して、うねりをともなったひとつの芸術思潮となった。さらにこの思潮の延長線上には、フォルマリズム文学やシュプレマテイズム絵画が誕生し、構成主義が芽生えた。『青年同盟』はこのような思潮を生み出した原動力のひとつであり、ブブノワはその一員であったのだ。

1917年2月革命をペテルブルグで体験したブブノワは、5月にモスクワに移り住み、ここでソビエト政権の樹立を目の当たりにする。モスクワでは古代ロシア古文書の研究をする一方で、1920年よりインフク(芸術文化研究所)の所員として活動する。インフクはロシア構成主義の理論形成、および実践の拠点になったところである。

ブブノワは、ここでカンディンスキーが所長をしていた頃の、記念碑芸術部門の研究会に参加し、アフリカ彫刻とルポークに関する2回の発表をおこなっている。その後も、カンディンスキーの作品分析が主観的すぎるとして、ロトチエンコを中心に組織された、客観的分析作業グループに加わり、構成とコンポジションの概念と相違に関する分析にたずさわった。ブブノワは、討論会の前に開かれた準備会議の段階から、グループの作業計画の原案を提出するなど熱心な態度で臨んでいる。本格的な討論会に入ってからは、ポポーワと共同で、そして独自にも、討論のたたき台となる結論を用意するほか、実作品の分析のために自身の作品を提出した。いわば構成主義の誕生に立ち会ったのである。

ブブノワが、激動の政治状況を背景に転回した、芸術における実験の場に身を置き、理論や造形スタイルの形成を試みていたことが理解できよう。そして、このようなロシア、ソビエト時代に刻印された理論やスタイルは、来日後の美術活動においても継続されていった。

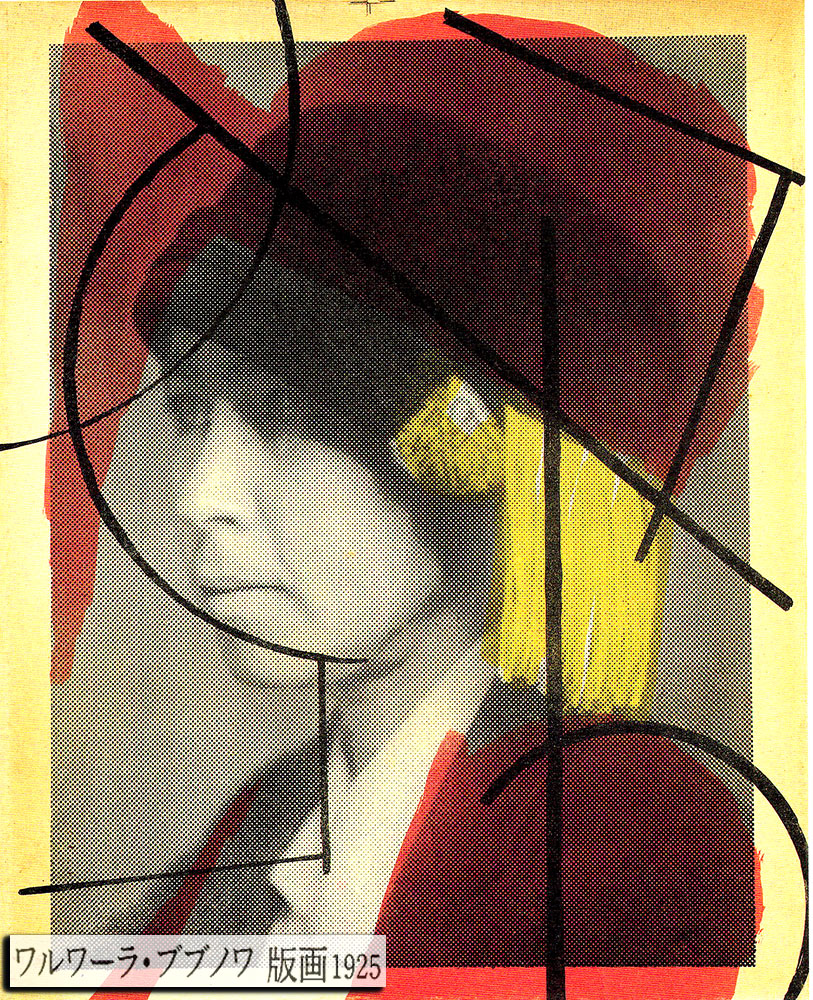

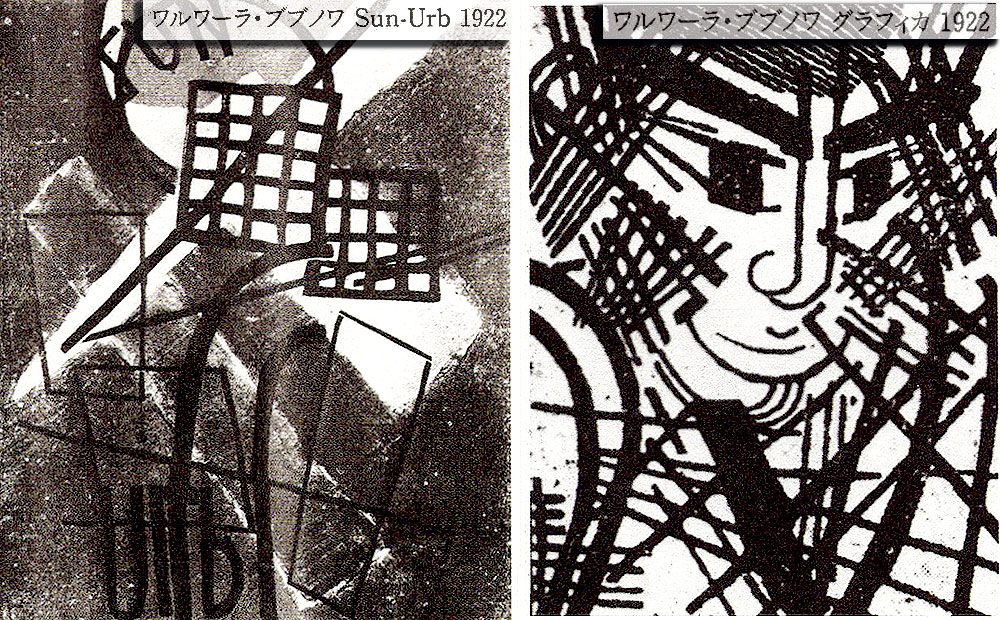

1922年に来日したプブノワは、ただちに制作を開始し、二科展に出品したのを足がかりとして、本格的な美術活動にはいる。特に出品作のひとつである版画〈グラフイカ〉(失われたまま)は、当時の日本では、新しい作風の作品として注目された。ブブノワにとっては、新興美術運動に参入してゆく最初の作品となった。その後、未来派美術協会第3回展にあたる、三科インデペンデント展への抽象画の出品、雑誌『思想』への構成主義の紹介論文の掲載によって、構成主義者であることを表明する。自身の立場を公表したブブノワは、この後も立て続けに雑誌に論文などを発表し、美術が構成主義にいたる必然性を力説する。そのかたわら実制作においては、産業が発達した時代に即して、実用性のある工業製品としての美術作品、“ヴェシデ’(機物)を作り出すという構成主義の理論に沿って、印刷と美術とに接点を持つ石版画という地平にたどりつく。その後しばらくして、1925年秋開催の三科第2回展に、三科造形美術協会の会員として、2点の石版画を出品する(1点のみ現存)。本展に出品される〈版画〉[下図]と遷する石版画は、ブブノワが構成主義者であったことを例証する作品である。

ブブノワの来日直後の日本美術界には、下地として、一部の急進的な作家たちが、フランスのキュビスムやイタリアの未来派、ドイツの表現主義などのスタイルや概念を作品にとりこみ、既成の美術や画壇化しつつある二科に、抵抗をくわだてるといった動きがあった。この動きはロシア未来派の詩人、画家ブルリュークの来日で加速度を増し、左翼芸術家たちによる新興美術運動へと進展した。

新興美術という新しい流れの中にいて、ブブノワの論文や作品に刺激された作家たちは、構成主義の一部を継ぎはぎして制作をおこない、概念を打ち出していく。特に未来派美術協会やマヴォの作家たちには、構成主義者ブブノワの影響がうかがえる。この中で、村山知義はブブノワから構成主義を咀嚼し、それを踏台にして意識的構成主義をうちだした点で、最もブブノワに接近した作家といえる。他にも、新興美術運動後の、写真やデザインの分野への構成主義の影響を考えても、その紹介者としてのブブノワの歴史的意義は小さくない。(下図左右・村山知義作品)

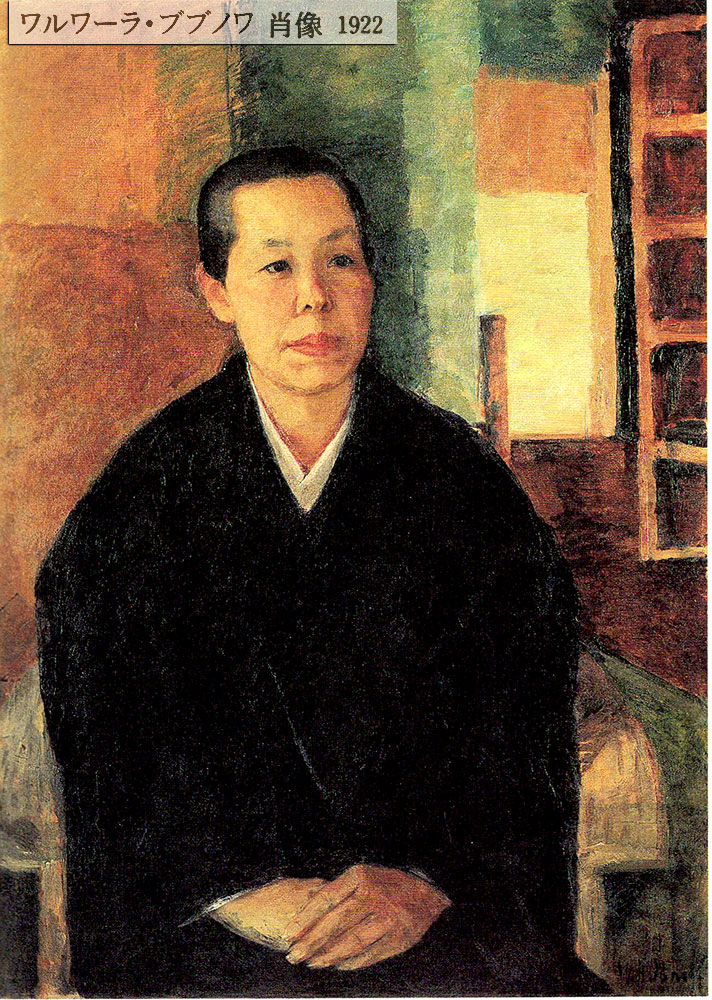

さて、ここまでの、アヴァンギャルド時代のブブノワの活動を例証する作品はといえば、残念ながらほとんど失われたままである。実見できるのは、ロシア時代の銅版画2点(うち1点出品)と、来日後制作された油彩画[肖像]、石版画1点ずつだけである。したがって、この時代のブブノワの美術活動や理論を、実作品と照らしあわせて振り返ることばできない。しかし、画業の出発点として、そしてスタイルや概念、視線が形成された時期として、まず記憶しておきたい。それなくして、ブブノワのイメージは立ち上がってこない。

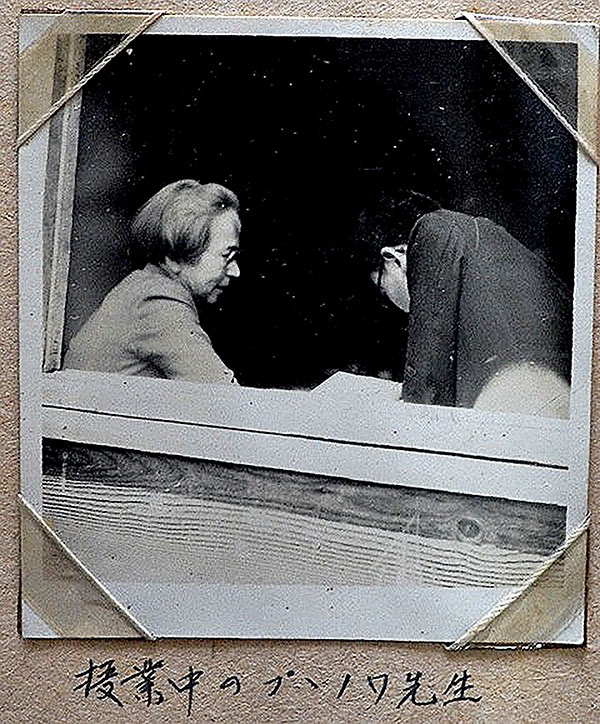

1925年を境に、新興美術が急激に収束しはじめたのと同時に、ブブノワの名前が表にでることはほとんどなくなってしまう。次にブの仕事が公表されたのは、1932年の最初の個展においてであの後、彼女は滞日中に4回の個展を開催した。また、30年代始めから帰国の年まで、国画会展や日本版画協会展を主要な発表の場にしていた。

1920年代後半から30年代初めにかけて制作された石版画は、肖像画、人物画、風景画、コンポジションと主題が様々である。その中で、人物画や風景画は、叙情的雰囲気を持つ奥行きの画面、かたやコンポジションは、色面を配した平面的な画面の、それぞれのスタイルや内容に特徴をもった石版画である。それらには、純度の高い色彩が使われている。ブブノワの色彩に対する問題意識は、美術アカデミー在学中に、フランス近代絵画や古代美術たとき既に目覚めているが、その後、色彩は画面の中心的構成物して、それ以上に、内容そのものとして価値づけられてきた。この時期の石版画には、そのようなブブノワの画論が最も反映されている。(下図左右)

また、30年代前後のブブノワの石版画には、網目版が併用しているものがある。これも色彩と同様に、この時期の石版画に見る大きな特徴である。網目版、すなわち‘‘網点’’は印刷術のひとつである。ブブノワは石版術と印刷術を有効に活用して、純粋美術と美術との境界にあるともいえる作品を制作していたのである。さかのぼって、ブブノワが美術アカデミー時代にルボークや古代美術など、生活の中にとけ込んでいた造形芸術に関心を持ち、研究していたことを思いだすと、このような石版画はそれらと同様の意味で、現代の民衆芸術として、生活の中に普及すべき存在としてあったよう思われる。また、ブブノワが挿絵を描いたロシア文学の翻訳本¢も、網目版による挿絵が相当数入っていることを考えれば、本流である石版画制作と、印刷物としての本への挿絵の仕事は、かなり近い次元で考えられていたことがうかがえる。ブブノワは、美術の理想を、まずは、形式において実践したのである。

ルボーク(ロシア語: лубок)とは、ロシアの民衆版画。 17世紀半ばに誕生し、18世紀初頭のピョートル大帝時代(ロシアの近代化・西欧化の時代)に社会の各階層の支持を受け流行した。 主に市場や街頭で行商人によって安く売られ、農民家屋の室内装飾としてイコンの脇などに飾られた。

30年代以後、ブブノワは美術の理想を、内容の中に実現した。これまでのように色をシステムとして扱ったり、オリジナル†印刷物に近づけるような、形式における実験は全く影をひそめた。変わって、ブブノワの身辺世界が描き出された、純粋美術としての版画が登場する。主題は様々であるが、特に日本の風土や風景、戦争体験などをつづった作品は、時にやさしく、時に激しく、振幅が大きく、その時々のブブノワの視線が読みとれる。形式から内容へと創作の視点が移行したのは、ブブノワが日本という異質な風土の中で、あるいは伝統的な文化に接触する中で、美術あるいは表現という行為を、客観的に捉えなおした結果でもある。しかし彼女の表現のスタンスに大きな変化はない。ブブノワの描いたのは身近にいた人たちであり、庶民の生活、変哲のない風景である。たとえ、戦争を題材に扱った作品でも、彼女は必要以上に声高には問題提起していない。あくまでも低い次元からまっすぐ、自分が置かれた状況をありのままに描き出しているのである。まるでルポークのごとく民衆的に。あの美術アカデミー時代に養われた視線は、決して変わっていないのだ。

ブブノワの視線はまた、写真家の視線のようでもある。彼女の作品には、戦前、戦時、戦後の日本の風景や風土、生活がまるで写真のように記録されているのである。ロシア人ブブノワの視線によって。そしてまた、そこにはロシア文学の世界も写し出されている。現実や神話、文学など二重、三重のイメージがブブノワの作品には宿っている。

ブブノワは大芸術をめざしてはいなかった。あくまでも民衆を視野に入れて制作を行っていた。プーシキンを中心とする、多くのロシア文学の翻訳本に挿絵を描いたことにも、同じ視点が読みとれる。また、帰国後スフミで描かれた水彩画やパステル画にも、同様の視点が読みとれる。リアリズム絵画を嫌い、プリミティヴな美術や東方の美術、ルボークに惹かれたブブノワ。絵画を捨て、石版画によって足場を固めようとしたのは、幸福の始まりだったのだ。彼女の作品は決して人を見おろさない。見上げもしない。

1958年、ブブノワは故国に帰り、黒海沿岸の町スフミに暮らした。ここで描かれた水彩画やパステル画は、色彩が加わったことにもよるが、日本時代の石版画に比べて非常に感性的である。ブブノワの強さが、そのまま激しい描写にあらわれている。この時年齢は70歳を超えていた。しかし、視線の力、表現の力は衰えていない。1983年、96歳、ブブノワは誕生の地レニングラードで永眠した。

(たきぎわ・きょうじ 町田市立国際版画美術館学芸員)