進むリチウムイオン電池

■不燃化と長寿命化、「脱炭素社会」の支え手へ

■不燃化と長寿命化、「脱炭素社会」の支え手へ

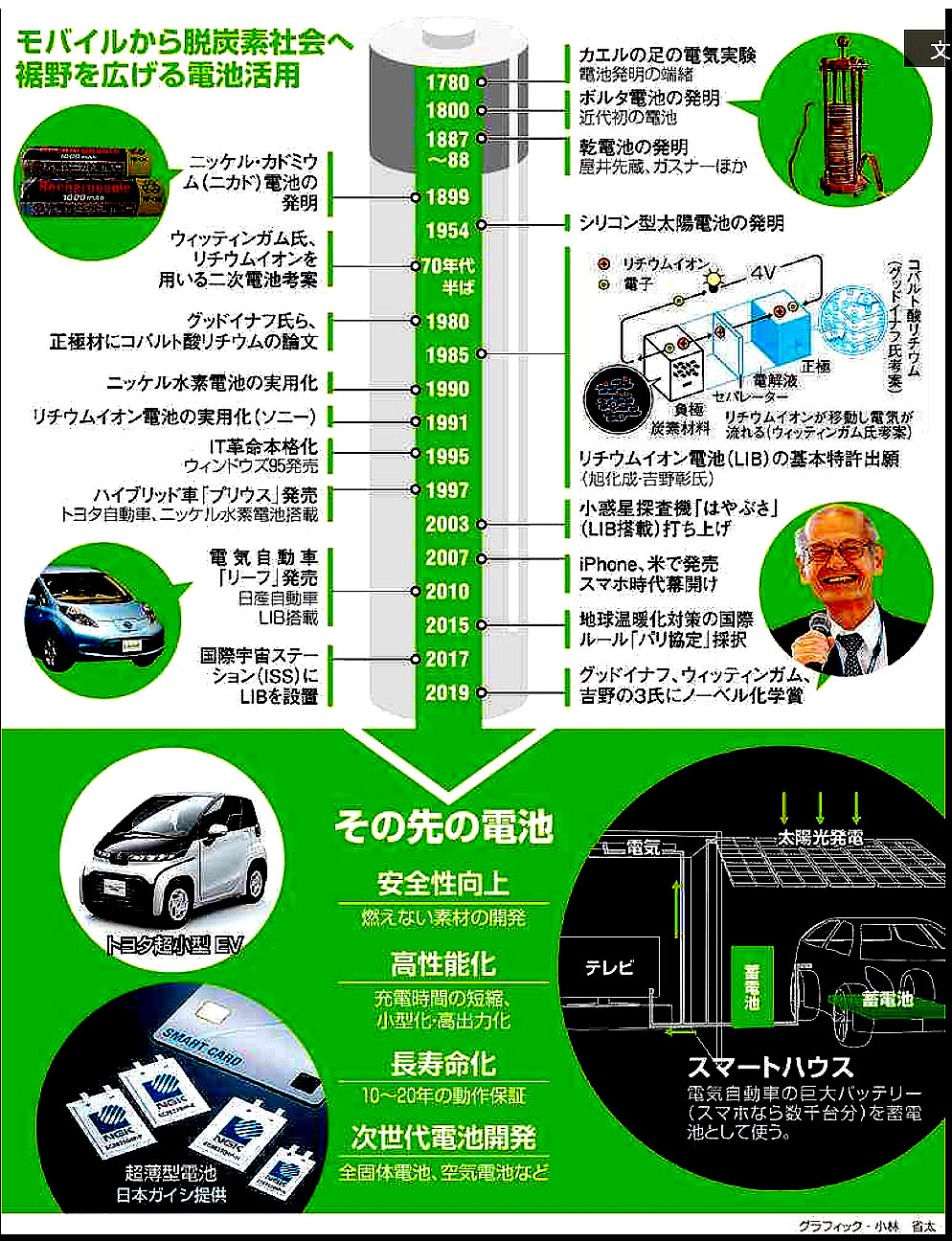

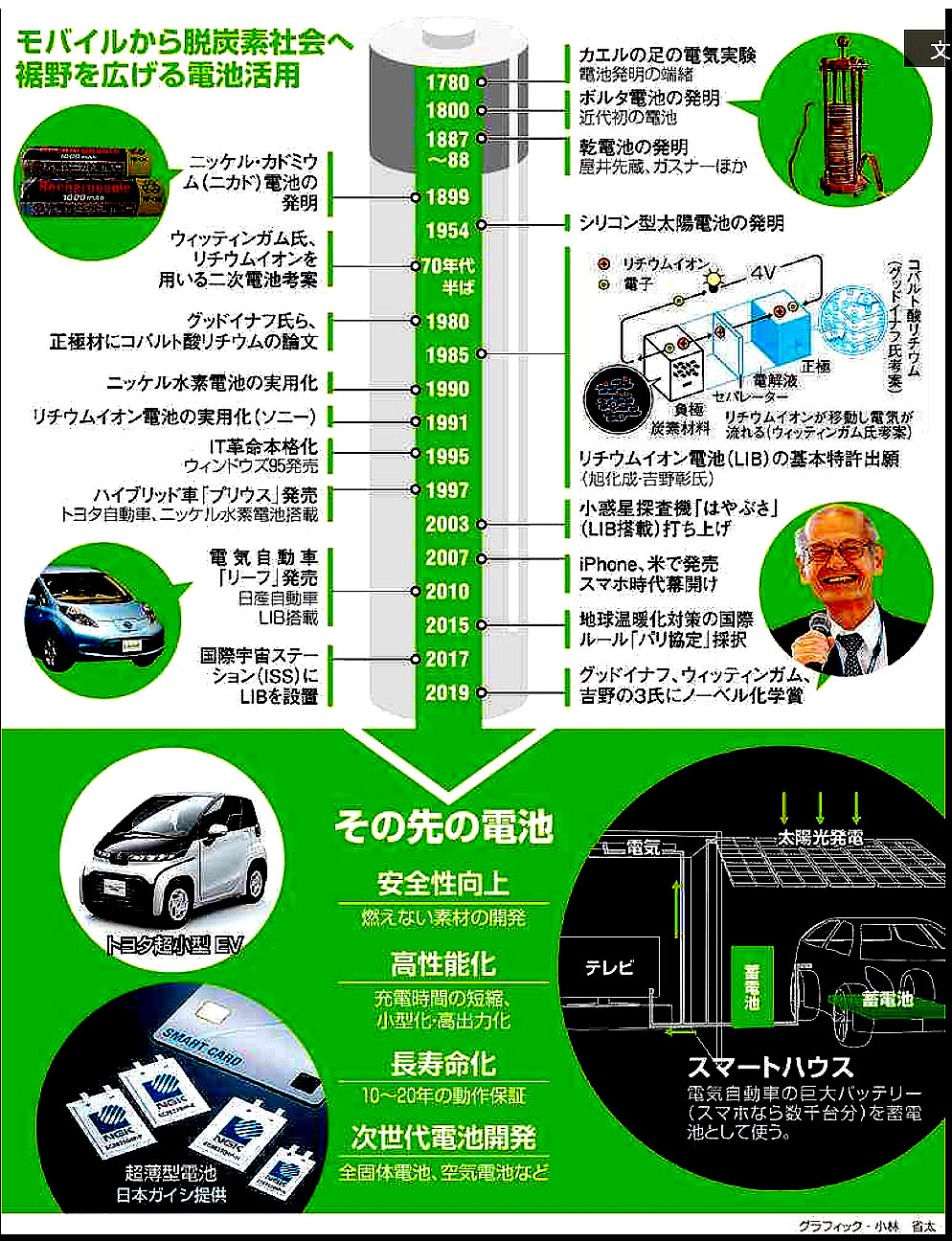

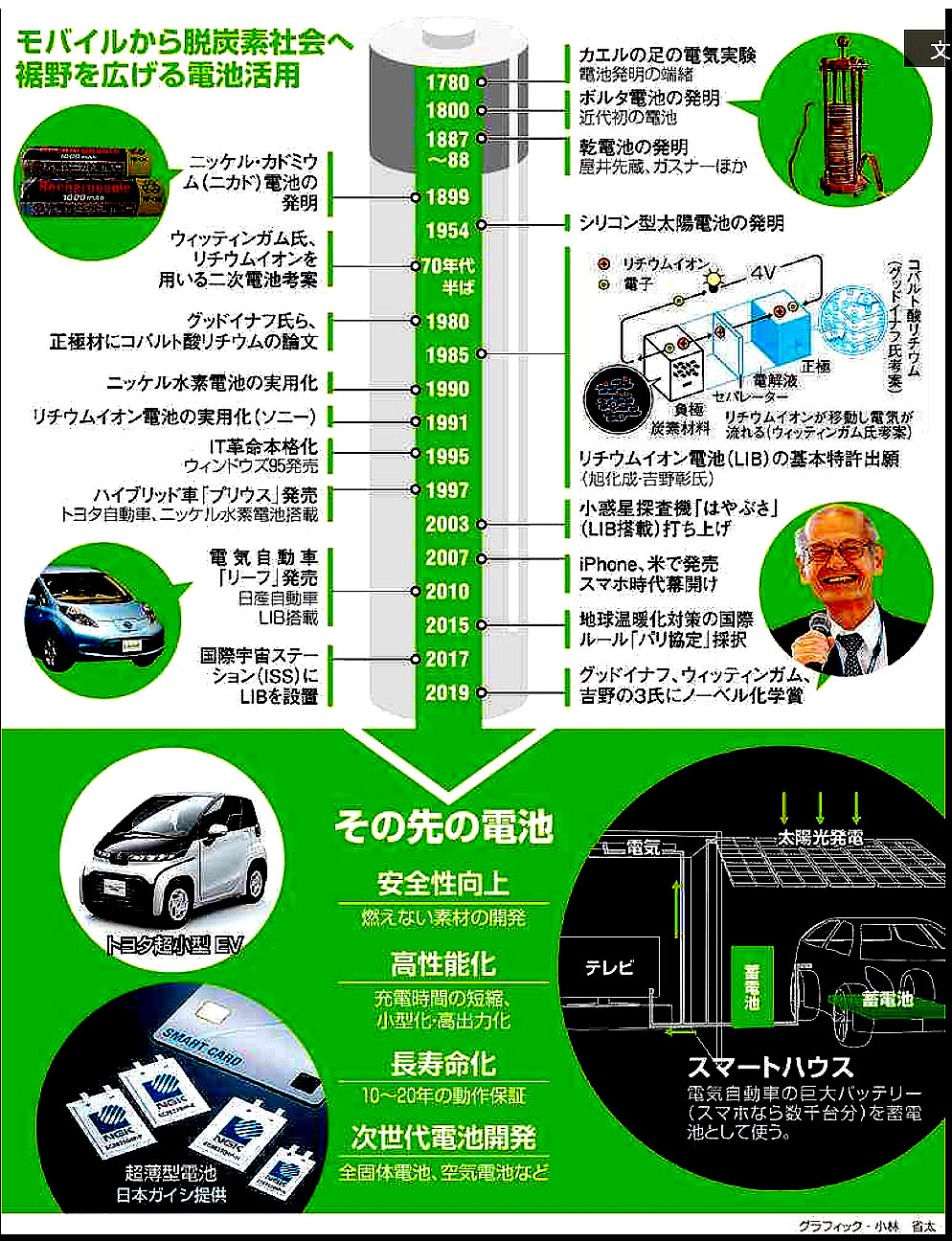

旭化成名誉フェローの吉野彰さんにノーベル化学賞をもたらしたリチウムイオン電池。モバイル社会を支えてきた電池は、「脱化石燃料社会」実現の基盤技術としても期待されている。これからどんな進化を遂げていくのか。

東京・有明などで4日まで開かれる東京モーターショー。今年の目玉は、リチウムイオン電池を搭載した新型の電気自動車(EV)だ。

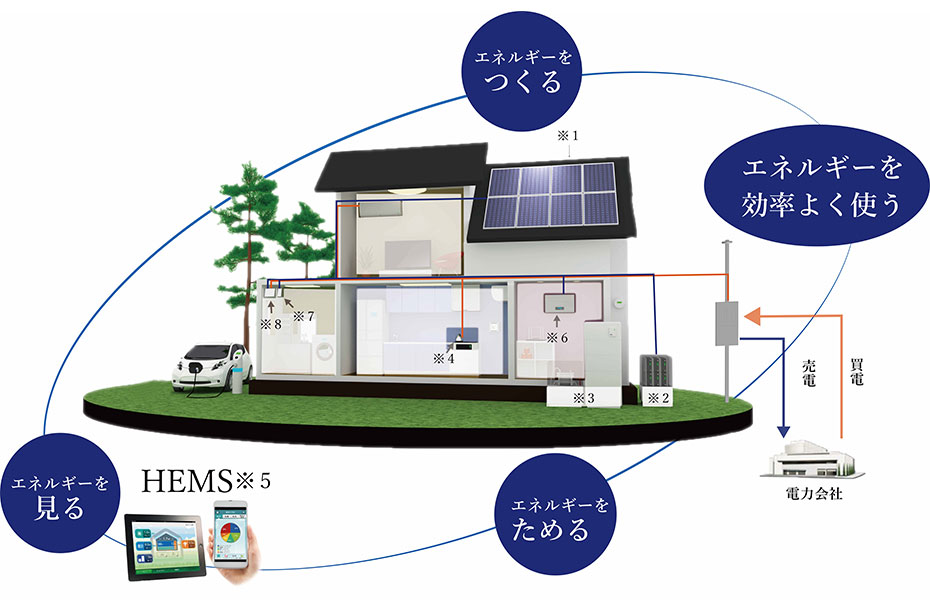

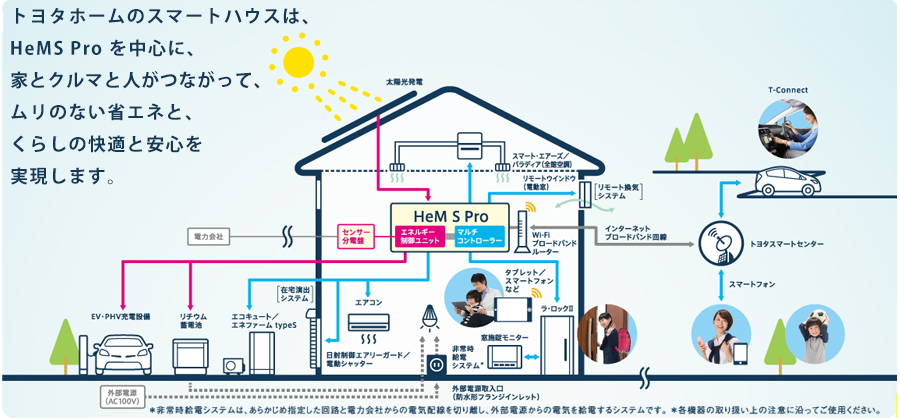

1人乗りのコンパクトEVや、住宅の太陽光発電と組み合わせた充電システムなども展示され、各社のトップは「エネルギーを『つくる、つかう、つながる』というサイクルを循環させたい」(八郷隆弘・ホンダ社長)、「地球温暖化への対応は私たちの責務」(中畔邦雄・日産自動車副社長)など、電動化の意義を強調した。

繰り返し使える充電式電池(二次電池)として長く使われてきたのは、19世紀末に発明されたニッケル・カドミウム電池だった。リチウムイオン電池は、ほぼ100年ぶりの主役交代だ。「小型、軽量、高性能」の利点を生かし、スマートフォンなどデジタル機器がいつでもどこでも気軽に使える「モバイル社会」を支えてきた。

いま期待が高まるのは、「脱炭素」に向けた活用。その柱のひとつがEVだ。ガソリンや軽油など化石燃料の消費を抑えることに加えて、太陽光発電システムのある住宅とつないでEVを蓄電池として使えば、変動の大きい再生可能エネルギーを使いやすくすることもできる。

ホンダによると、太陽光発電やガスを使う発電装置、蓄電池を備えた「スマートハウス」にEVを接続すると、二酸化炭素(CO2)の総排出量(自動車分を含む)は、いずれも備えていない家と比べて半分に減らせたという。本田技術研究所の原口友秀・主任研究員は「今後、再生可能エネルギーの電気が増える。一度電池にためるという流れは確実に強まる」と話す。

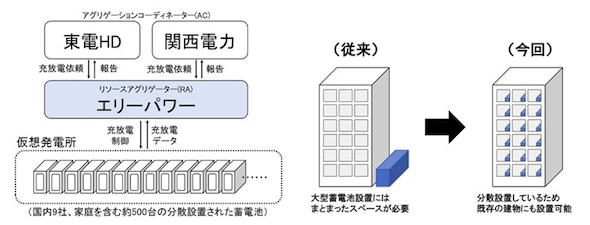

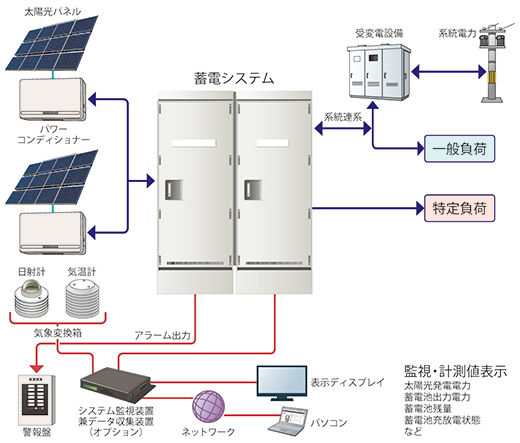

リチウムイオン電池は、停電に備えた非常用の蓄電池として、家庭やオフィス向けにも普及し始めている。これを活用して、大規模太陽光発電(メガソーラー)などの再生可能エネルギーを使いやすくする実験に、慶応大発ベンチャー「エリーパワー」が挑んでいる。

同社が企業や家庭向けに製造・販売した約500台を、作動状態などを点検・管理するための双方向通信機能を使って集中制御し、あたかもひとつの巨大蓄電池のように動かす。「仮想蓄電システム」として東京電力などと共同で実験している。

蓄電池1台の容量や出力は数時間の停電に耐えられる程度だが、力をあわせると容量1600キロワット時、出力780キロワットの蓄電池に相当するという。メガソーラーなどの昼間の余剰電力を蓄え、電力が不足する時間帯に放電することで、「昼夜の変動が大きい太陽光発電などを有効活用できる」と河上清源副社長はいう。

脱炭素をさらに進めるかぎをにぎるのは、電池の安全性の向上と長寿命化だ。

たとえば、EVに搭載するリチウムイオン電池の容量は、スマートフォン用の数千台分。エネルギー量が大きくなる分、発熱や発火を防ぐため、充電量を制限したり水冷で温度管理したりする必要が生じ、コストを引き上げている。2~3年程度で買い替えることも多いスマートフォンと違い、EVなら10年、家庭用蓄電池なら20年程度の寿命が求められている。

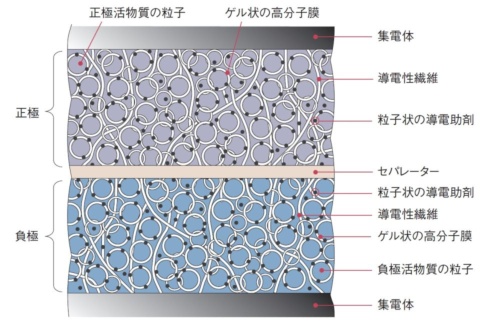

安全性のネックになってきたのが電解質だ。正極と負極の間のイオンの通り道となる部分で、電池の性能を左右する。ある可燃性の液体が最も適していると考えられ、30年近く素材は大きく変わらなかった。

その電解質を固体化して燃えないようにする「全固体電池」の開発がいま進んでいる。2010年代に入り、イオンが十分に行き来できる化合物が見つかり、EV向けとして実用化する動きが加速した。日本では新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクトとして、自動車や電池のメーカーなどが参加し、20年代半ばの量産化をめざす。吉野さんとノーベル賞を共同受賞した米テキサス大のジョン・グッドイナフ教授らも取り組み、米国のベンチャー企業なども含め、開発競争が激しくなっている。

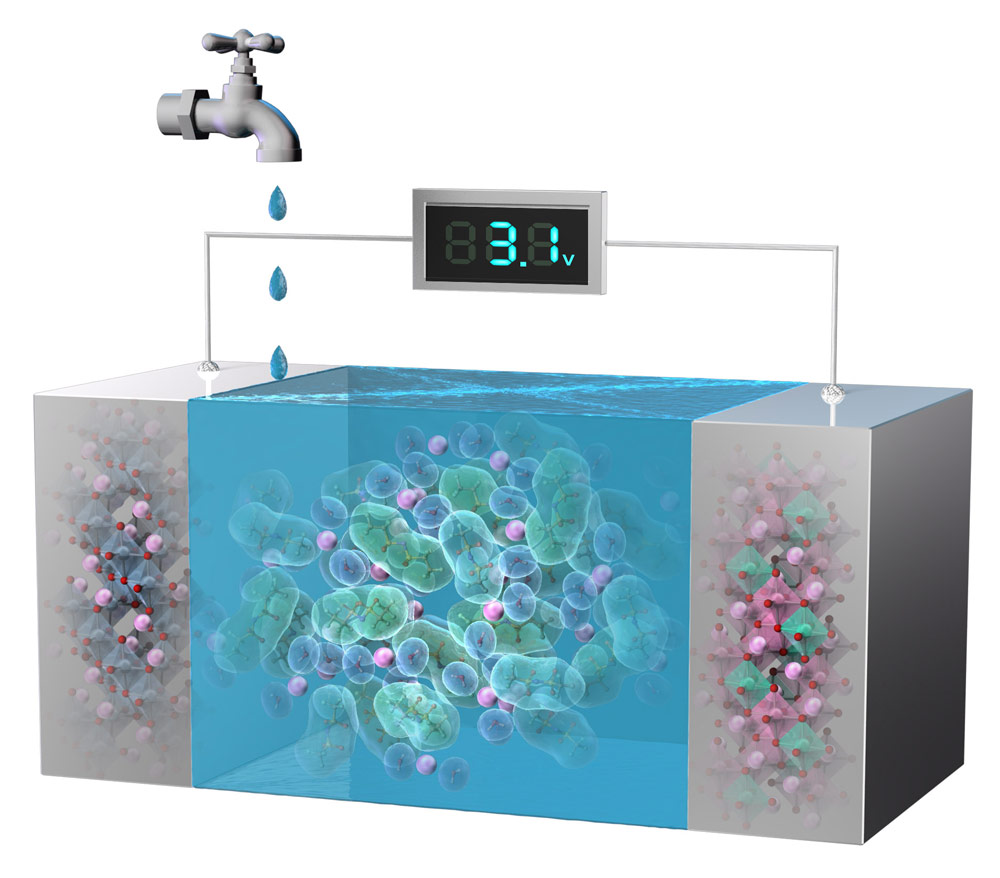

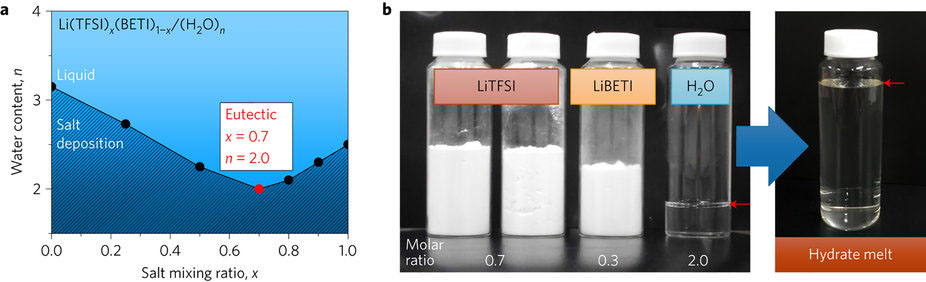

電解液そのものを一から見直す研究も出てきた。従来の電解液よりイオン濃度を数倍高めると、異なる素材の組み合わせで、安全で高性能な電解液がつくれることが東京大の山田淳夫教授(電気化学)らの研究でわかってきた。不燃化と長寿命化を同時に期待できる電解液や、リチウムイオン電池では使えないとされていた水系の電解液を利用可能にする手法の開発などを進める。「従来の製造工程をそのまま使ったり、さらに簡素な工程に切り替えたりできる」と山田さんはいう。

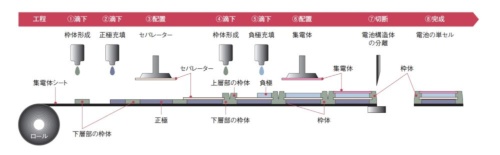

発火事故の原因の一つが、製造工程で生じる金属粉の混入だ。これをなくすため、金属を一切つかわない新たな製造法に素材メーカーと共同で取り組むのは堀江英明・慶応大特任教授。電極から電子を取り出す「集電材」をアルミニウムと銅の薄膜から高分子の樹脂に変え、発火を防ぐ狙い。大型蓄電池としての製品化をめざしたいという。(田中郁也、今直也)

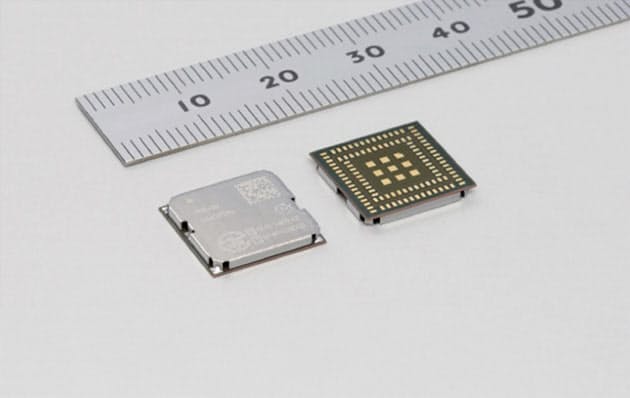

<IoT向けに小型化> リチウムイオン電池は、モノ同士で情報をやりとりするIoT(モノのインターネット)向けの小型化も進む。クレジットカードに組み込める薄型タイプのほか、めがね型などのウェアラブル端末や小型センサーの電源として使える全固体電池がEV向けの大型タイプより一足早く実用化している。

■不燃化と長寿命化、「脱炭素社会」の支え手へ

■不燃化と長寿命化、「脱炭素社会」の支え手へ ■不燃化と長寿命化、「脱炭素社会」の支え手へ

■不燃化と長寿命化、「脱炭素社会」の支え手へ