マチエール・物質

■マチエール・物質

■マチエール・物質

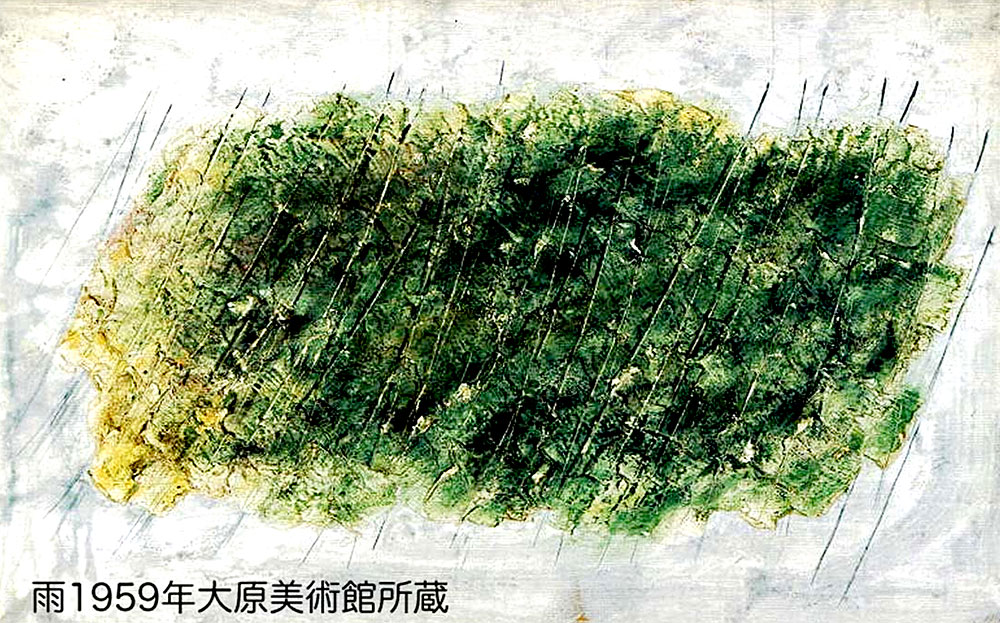

画面に砂や石膏など絵具以外の物質を混ぜ、引っかいたり削ったり、あるいはそのまま提示するなどして生々しさを際立たせる表現は、アクションとともに日本におけるアンフォルメルの「熱い」イメージの主役となっでいる。今日、当時日本に紹介された数多くのタビュ認定のアンフォルメル作品をあらためて見渡してみるならば、全体的に絵具を厚塗りする傾向はあるものの、物質そのものが発現するイメージを主体的に作品に取り込んだものは、ジャン・デュビュッフェやジャン・フォートリエ、フランコ・アセット、アントニ・タピエスなど、それほど多くないように見える。にもかかわらず、日本ではこの表現が特に重要視され、様式として大流行したことば注目に催する。

農耕民族である日本人は、古来から自然を克服するべき対象としでではなく、畏敬の対象として捉え、移ろいゆく自然とともに生きることをライフスタイルとし、自然界に存在するさまざまな物質に摂理や小宇宙を見出してきた。美術においても同様であり、例えば西欧において陶芸の土は成形のためのたんなる素材にすぎないが、日本人にとってはそれ以上の意味を持つ。土の色や質感、すなわち素材そのものの物質感と、焼きむらや軸薬が溶け出した模様などの偶然がもたらした効果から、日本人はしみじみとした情趣を感受するのである。こうした日本人独自の物質への感受性、アクションと書とのつながりにも似た親和性が、物質感を強調する表現の大流行の背景にあることは確かであろう。

だが、ここでの物質の扱われ方、物質に込められた意味合いは、それだけでは説明がっかない。特定の素材と不可分の関係にある工芸はともかく、絵画や彫刻において、素材が放つイメージをありのままに作品に導入することは、言い換えれば、人間が自ら表現するのではなく物質に表現させることである。つまりここでは、それまで自明とされてきた芸術の主体と客体の関係が、限りなく崩れているのである。

アンフォルメルがまず言説と図版で紹介された時、日本の美術評論家たちの多くは、日本や東洋との伝統的な空間意識、美的感覚との結びつきや表現主義的な側面に注目したが、針生一郎はこの人間と物質との主客の関係の転倒に戦後の美術表現としてのアンフォルメルの意義を見出し、「現実のあらゆる不条理とそのなかでの人問の解体」と「この現実にむかっで、あますところなく自己を客体化することに、たえる決意」(1)、さらにはその過程を経ることでしか開かれないであろう新しい芸術の可能性を読み取ろうとした。

こうした針生の思考に漂うニヒリズムは、針生と同時代、ないしそれに続く若い世代の美術家たちにも共有されていた。そしでそれは、旧態依然とした美術界の体質や社会に対する鬱積したエネルギーと相まっで、時に内発的なアクションと一体化ながら、1957(昭和32)年結成の九州派、1960(昭和35)年結成のネオ・ダダイズム・オルガナイザーズに代表される既成の美術の形式や美的概念を否定するアナーキーな活動、いわゆる「反芸術」的な流れを形成していく。

1963(昭和38)年、宮川淳は『美術手帖』が公募した第4回芸術評論で一席を受賞した「アンフォルメル以後」で、針生が指摘した人間と物質の主客の関係の転倒を「表現概念それ自体の価値転換」と読み換え、この反芸術への展開を「表現行為の自己目的化が表現主体の唯一のアンガジュマン(筆者注:「現実との関わり」の意)たらざるをえないという現代の逆説以外のなにものでもありえない」(2)と評し、アンフォルメルがたんなる外来の新奇な様式ではなく、高度経済成長期における日本人の混沌とした精神のありようを映し出す鏡であったことを、鮮やかに総挿して見せた。

■アンフォルメル活動作家作品と活動歴紹介

Top

■マチエール・物質

■マチエール・物質