▶︎真備・唐の長安へ

▶︎真備・唐の長安へ

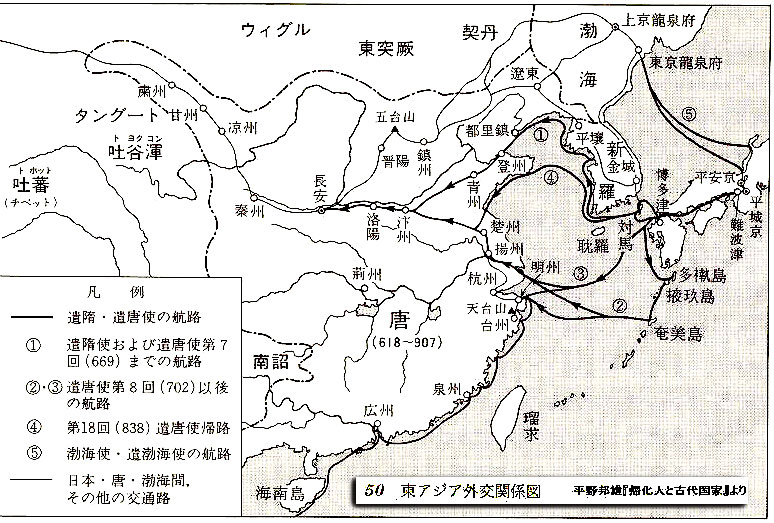

▶︎遣隋使と遣唐使

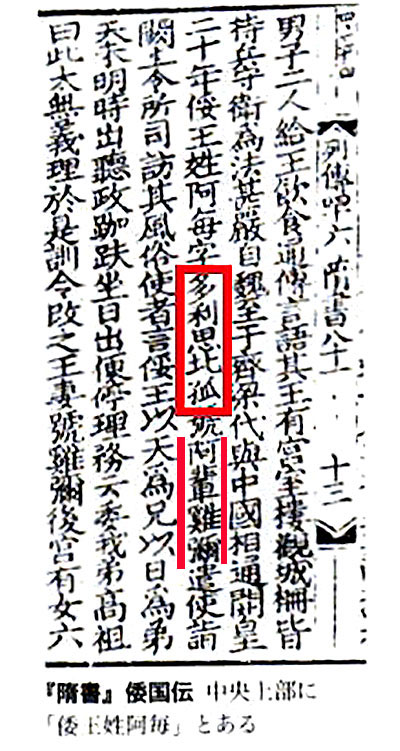

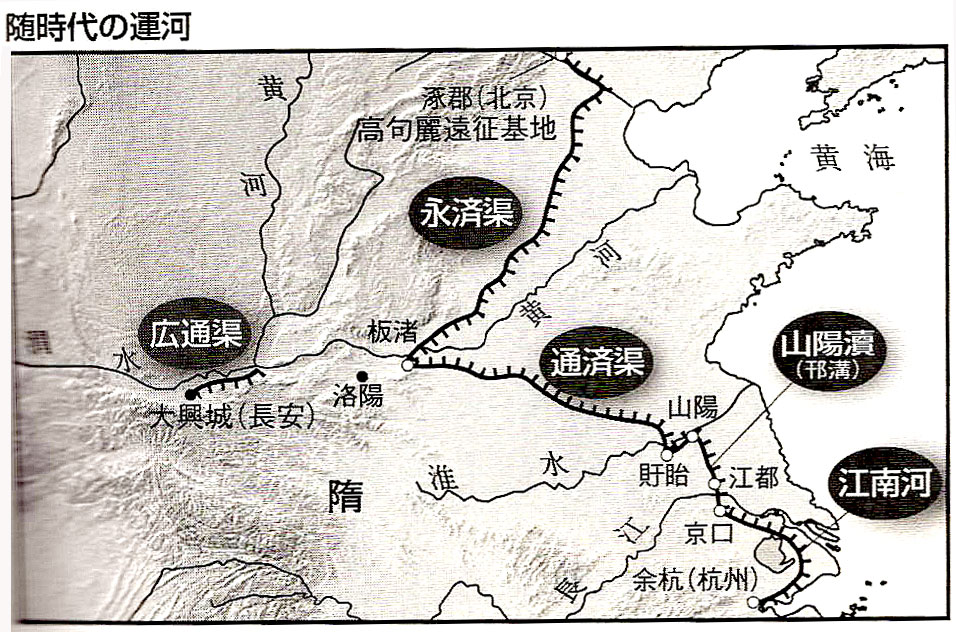

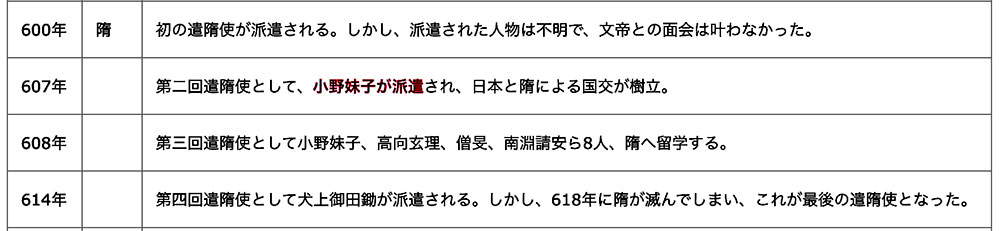

6世紀末から7世紀初めにかけて中国大陸では、五胡十六国の戦乱の時代を経て強大な隋帝が出現した。ここで遣隋使から遣唐使までの歩みを略記しておきたい。聖徳太子が摂政になった推古天皇の時代に、日本(倭国)は初めて隋に使節を派遣した。しし、この第1回の遣隋使のことは『日本書紀』には記録がなく、中国側の正史『隋書』のみにる。

隋の文帝の開皇20年(600)は日本では推古天皇8年に至る。・・・倭王、姓は阿毎(あま)、字は多利思比孤(たりしひこ)、阿輩雉弥(おおきみ)と号し、使を遣(つか)わして詣(もう)らしむ・・・使者の名はわからないが、アマタリシヒコという男性名のオオキミ(大王)が派遣者であるとがわかる。当時は推古女帝の時代であるから、日本の使節が「女帝」であることを隠し、摂政の聖徳太子の名を使ったのではないか、と考える説がある。

第二回の遣隋使は、推古天皇15年(607)小野妹子を使者、鞍作福利(くらつくりのふくり)を通事(通訳)として派遺したことが「日本書紀』に、また、隋の煬帝に拝謁したことが『隋書』に載っている。 この使節の時の有名な国書、

・・・日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙無(つつがな)きや・・・

の文句が問題になり、隋の瘍帝は、

・・・蛮夷の書、無礼なるもの有り、復(ま)た以って聞する勿れ・・・

と、担当の鴻臚寺(こうろじ・外交機関)の卿(けい・長官)に語った。煬帝は激しく怒ったが、使節の帰国にあわせ、隋使の裴世清(はいせいせい)を日本へ派遣した。

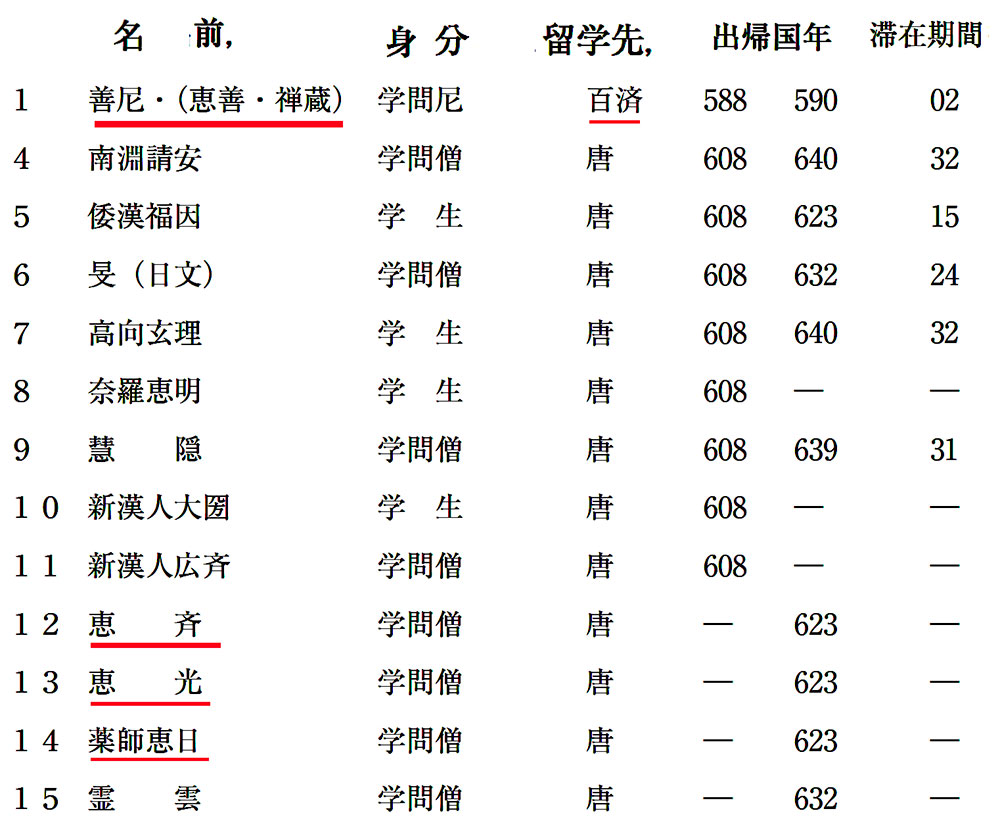

第3回は、隋から派遣されて来た裴世清を、隋まで送るための使節である。推古天皇16(608)の使節も小野妹子。『日本書紀』はこの時に同乗した高向玄理(たかむこのくろまろ)、南淵請安(みなみぶちのしょうあん)ら8人の留学生と留学僧の名を記している。

第4回は、推古天皇の22年(614)6月に、犬上御田鍬(いぬがみのみたすき)、矢田部造(やたべのみやつこ)を遣わし、翌23年9月に帰国した。

中国では隋が滅び、唐が建国した。推古天皇31年(623)唐の留学から帰った薬師恵日(やくしのえにち)らは、朝廷に参上し、

・・・かの大唐国は、法式完備の立派な国。常に往来して交わりをもつべきである・・・と進言した。

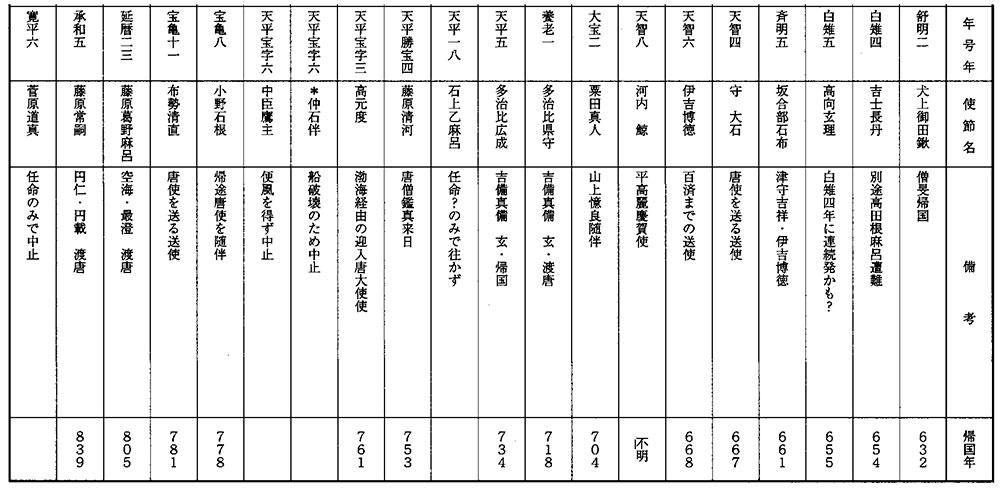

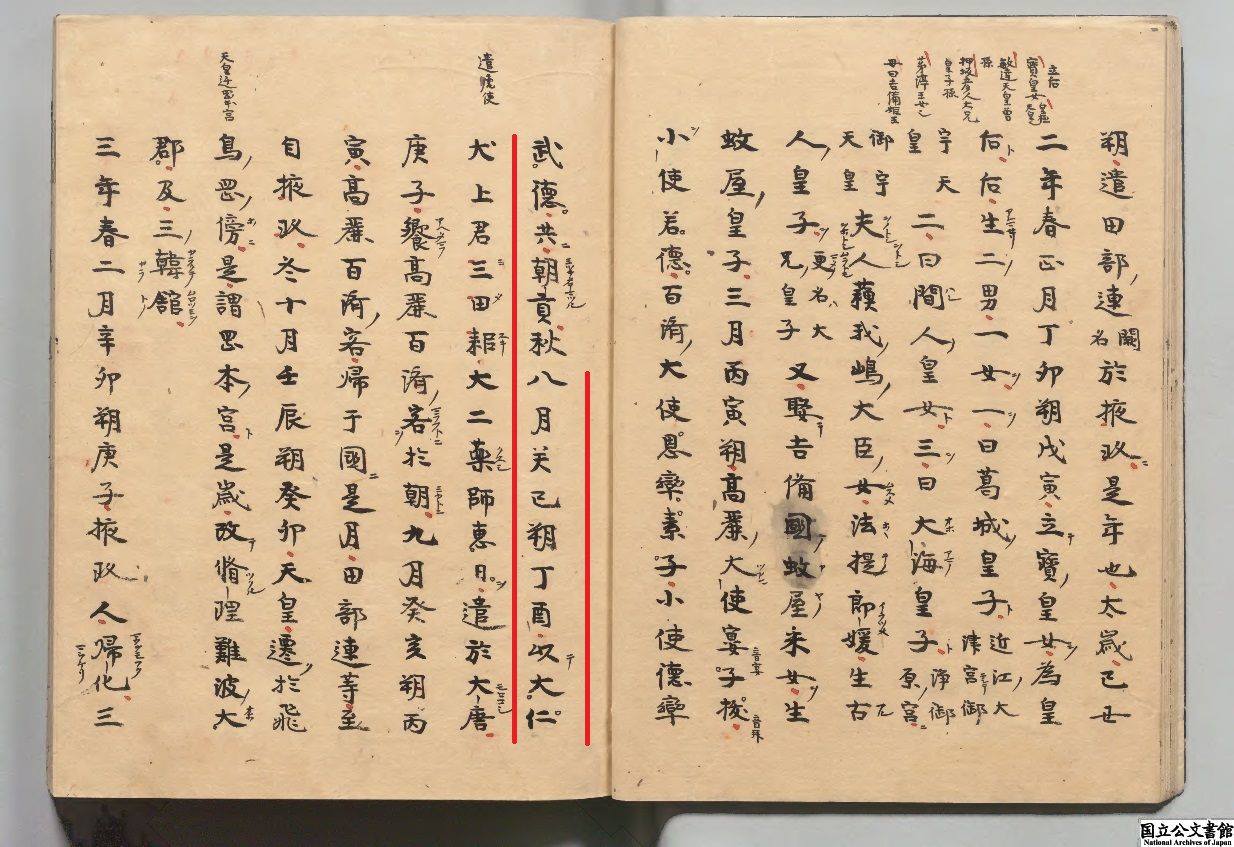

第1次の遣唐使は、舒明2年(630)犬上三田耜(いぬがみのみたすき)と薬師恵日(くすしのえにち)を使者として派遣した。その時の様子が『旧唐書(くとうじょ)』に次のように書かれている。

・・・唐の貞観5年(631)太宗(たいそう)がその道の遠いのをあわれに思い、毎年の朝貢をやめさせた。また新州刺史(しんしゅうしし)の高表仁(こうひょうじん)を使者として倭国に行かせ、慰撫(いぶ)せたが、その才がなく、王子と礼 を争い、皇帝の勅を述べることなく帰国した・・・

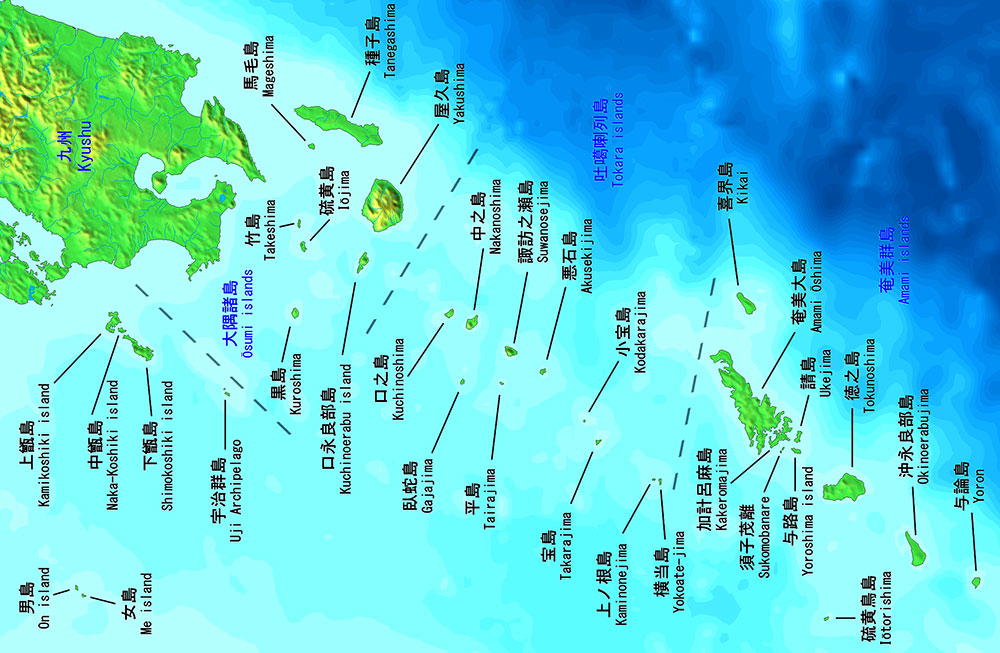

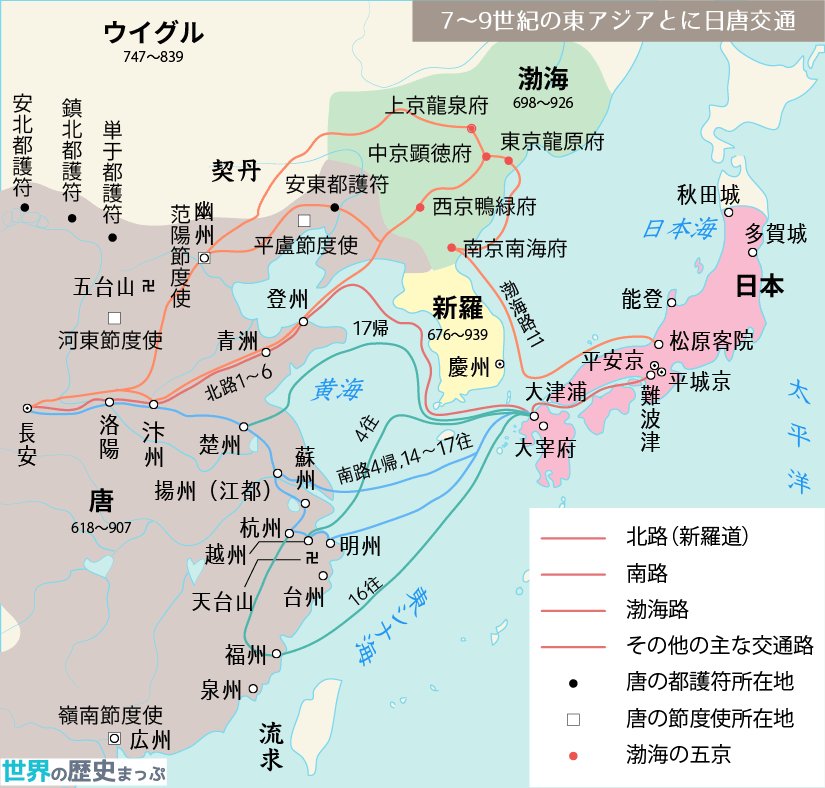

第2次の遣唐使は、それから23年後の白雉4年(653)に派遣された。初めて2隻の編成。第一船の大使は吉土長丹(きしのながに)、第二船の大使は高田根麻呂(たかたねのねまろ)である。第一船は121人を乗せ北路を通ったのに対して、第二船は同じく120人を乗せ南島路か南路を通ったらしく、薩摩の竹島付近で遭難し、5人がやっと竹島に上陸した。第一船だけが中国に着き、目的を果たして帰国した。

第3次の遣唐使は、その翌年の白雉5年(654)に出航した。押使が高向玄理(たかむこのくろまろ)、大使が河辺麻呂(かわべのまろ)、副使が薬師恵日(くすしのえにち)、2隻の編成で人数はわからないが、安全な北路のコースをとった。しかし、押使の高向玄理は彼の地で客死した。

次は第4次の遣唐使。唐の高宗が朝鮮半島の新羅国と手を結び、高句麗国と百済国を攻略しょうとしている緊迫した情勢のなかで、斉明天皇5年(659)に派遣された。大使は坂合部石布(さかいべのいわしき)、副使は津守吉祥(つもりのきさ)で、2隻の編成。大使の乗った第一船は、南海の島に流され、やっと五人が生き延びて中国の括州に着き洛陽に送られた。副使の乗った第二船は、中国江南の越州(浙江省紹興・せっこうしょうしょうかい)に着き、洛陽に入って高宗に拝謁した。その後、津守吉祥らが、一時、城内に監禁される騒ぎがあった。

唐はこの間、朝鮮半島の百済を滅亡に追い込んだ。百済と友好関係にあった日本は、百済遺民からの救援要請に応え、2万人を超える救援軍を朝鮮半島に派遣したが、斉明天皇六年(660)錦江下流の「白村江」の海戦で唐と新羅の連合軍に破れた。

百済はここに完全に滅亡した。 当時の日本は、唐と新羅の連合軍が日本に攻めてくるのではないかと恐れ、百済亡命人の協力を得て壱岐・対馬から北九州、瀬戸内海沿岸にかけて朝鮮式山城を築いた。

そんな緊迫した情勢が続くなか、天智天皇四年(665)唐帝国から劉徳高(りゅうとくこう)が郭務踪(かくむそう)の案内で筑紫にやって来た。その劉徳高が唐に帰るにあたって日本は、その年の暮に守大石(もりのおおいわ)と坂合部石積(さかいべのいわずみ)を送便として唐へ派遣した。これが第五次の遣唐使である。

やがて唐は朝鮮半島に兵を進め、天智天皇7年(668)高句麗を滅亡させた。日本は天智天皇9年(669)河内鯨(かわちのくじら)を使者とする第六次遣唐使を派遣した。唐の高句麗平定を慶賀するための使節と思われる。

大宝元年へ(701)1月に任命された第7次遣唐使は、唐に対して32年ぶりに派遣される使節だった。

使節史が栗田真人(あわたのまひと)、大使が高橋笠間(たかはしのかさま)。少録に山上憶良(やまのうえのおくら)、留学僧に道慈(どうじ)の名があった。このの遣唐使船が何隻だったのか、何人が乗り込んでいたのか、明らかではない。青木和夫氏は三隻の編成と見る。一行は北路を経由したと思われ楚州に着いている。この遣唐使の最も大きな目的は、日本が「大宝律令」を完成させたことを唐をはじめ東アジア世界のなかでアピールしょうとするものだった。

この第7次遣唐使で注目されるのは、これまでの「倭」に代わって「日本」という国名を初て使ったことである。

中国の正史『旧唐書』では、

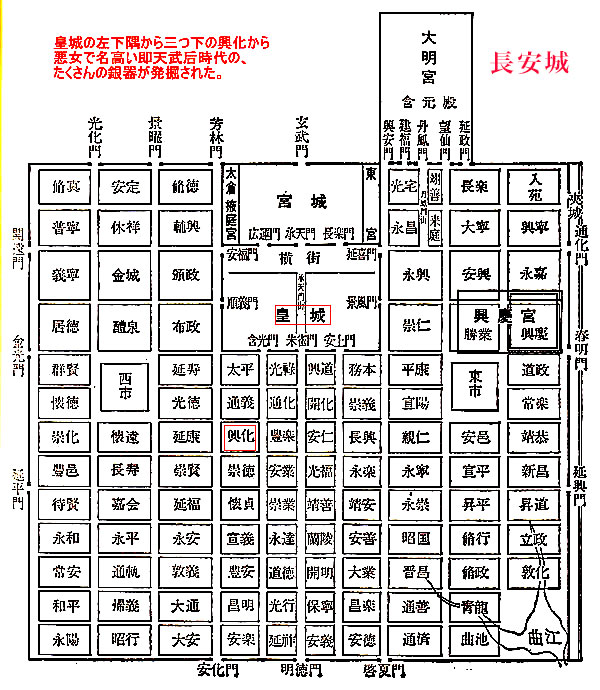

日本国は倭国の別種である。その国が日の昇る所にあるので日本と名づけた。その国の+ 朝臣真人は、中国の戸部尚書(民部省長官)に当たる、好んで彗日や史書を読み、文を綴又とを理解し、容姿は温雅だった。則天武后は真人を麟徳殿でもてなした− と、時の女帝・則夫武后に拝謁した真人について述べている。少録として一緒に唐に渡った山上憶良は、時に四十三歳。

いざ子ども 早く日本(やまと)へ 大伴の 御津の浜松 待ち恋ひぬらむ(巻一・六三)と『万葉集』のなかで望郷の歌を詠んでいる。

▶︎真備、長安へ

遣唐留学生の下道真備の乗った第八次遣唐使の船4隻は、南島路のコースをとったと阿れる。

『続日本紀(しょくにほんぎ)』によると文武天皇2年(698)に文忌寸博士(ふみのいみきはかせ)ら8人を南の島に遣わした。・・・は遣唐使の南島路のコースを確保するために、南の島々の調査を行い、日本の支配下に置こうとするものだ。この結果、翌年の七月には、多祢(たね・種子島)、夜久(やく・屋久島)、奄美(奄美大島)、度感(とく・徳之島)などの人々がやってきて土地の産物を献上した。その後和銅7年(714)十二口は、球美(くみ・久米島)、信覚(しかく・石垣島)の人々が朝貢するようになった。その結果、南の島々の様子が詳しくわかり、安心して停泊できることが明らかになった。

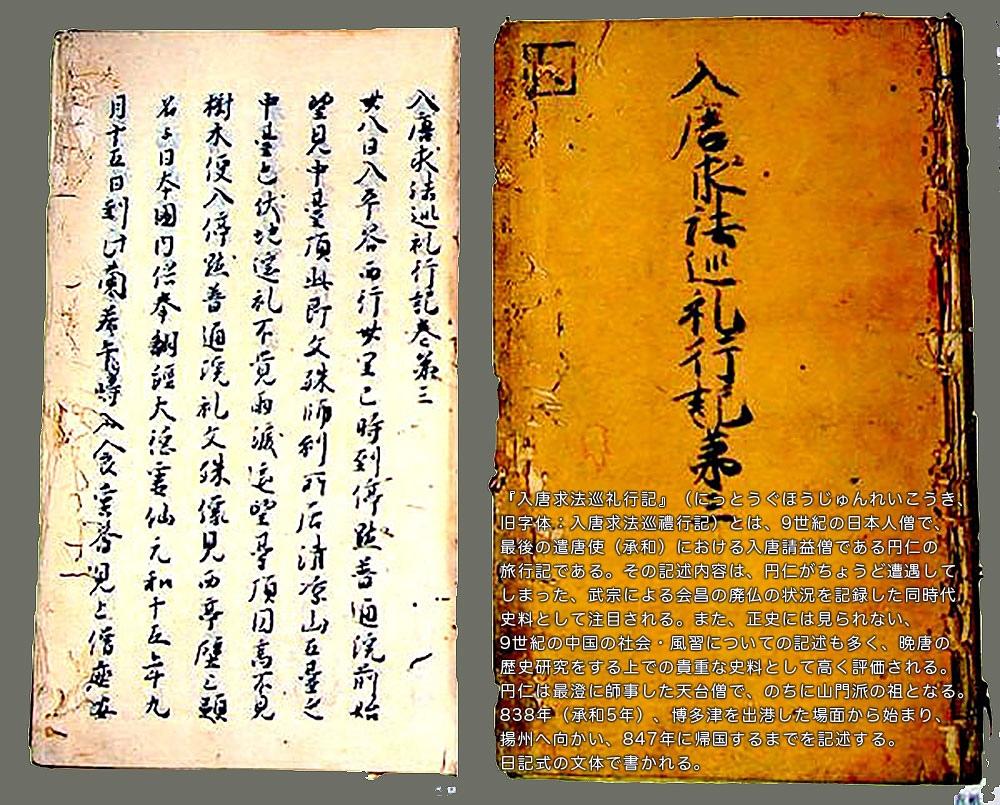

こうしたなかで迎えた第8次遣唐使は、当然、南方の島々を南下し、阿児奈波(あこなわ・沖縄本島)球美(くみ・久米島)あたりから大海を越えて中国の長江(揚子江)の河口をめざしたと考えられる(このときの航海中の様子は、記録がないからわからないが、後に淡海三船(おおみのみふね)によって撰修さも『唐大和上東征伝』や最後の遣唐使船で入唐した円仁(えんにん)の『入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)』などの記録を参考にすると、その航海はまことに容易ならぬものがあった。

九州から南の島々を一つ一つたどり、しかも風の向きを考えながらの航海だから久米島に着くまでに30日か40日ぐらいかかったのではないか。潮流の点から見ると対馬暖流に逆行することになるのだから、なおさら航海は容易ではなかったはずである。

日本と中国との間の海は、順調に行けば10日前後で横切ることができるが、途中に島のない大海であり、しかも荒海である。

〕.jpg)

|奈良国立博物館.jpg)