コンテンツへスキップ

危機は一号機

■危機は1号機から始まった

■冷却装置停止、情報共有できず 福島第一原発事故5年

東京電力福島第一原発の事故の根底には「安全神話」があった。あれから5年。原発の再稼働が進むなか、安全対策に、避難計画に、教訓は十分に生かされているのか。最新の知見や関係者の証言を踏まえ、事故を見つめ直した。

《ひとたび事故が起きて混乱すれば、最重要の情報も伝わらない。経験や知識が生かされていれログイン前の続きば、もっと早く危機に気づいたはずだ。》

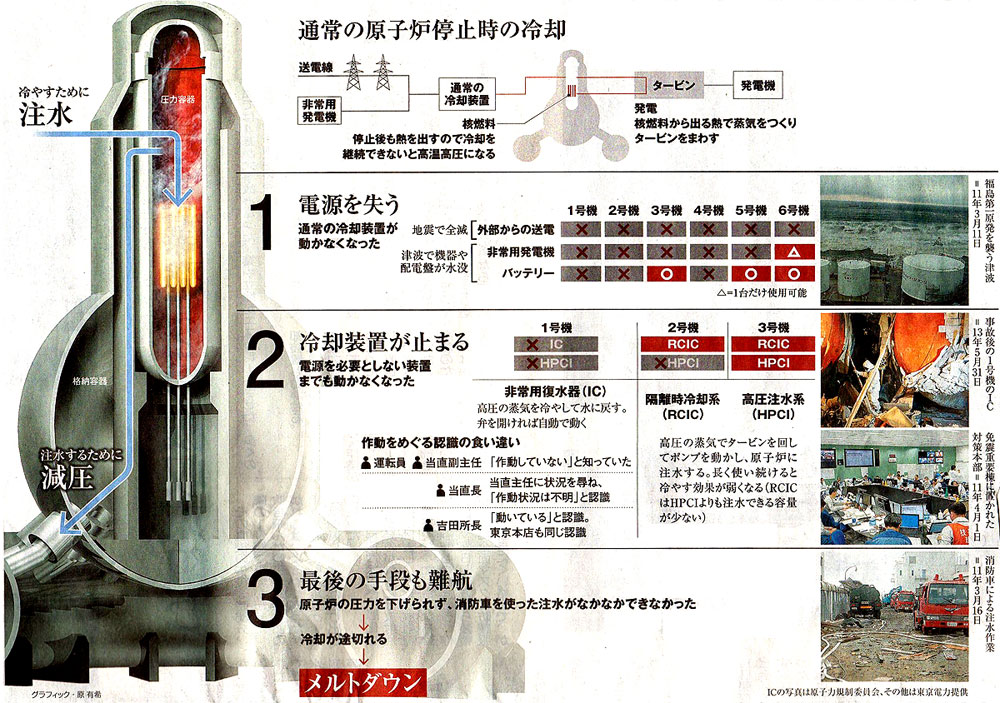

2011年3月11日午後2時46分、マグニチュード9の巨大地震の揺れが福島第一原発を襲った。運転中だった1~3号機は原子炉の緊急停止に成功。外部からの送電は途絶えたが非常用発電機が起動し、原子炉を冷やし続けていた。一変したのは約50分後。津波の第2波が敷地内に浸入した。危機は「全電源喪失」になった1号機から始まった。

11日午後3時37分、1号機の原子炉を運転する中央制御室では制御盤の明かりが次々と消え始めた。非常用発電機だけでなく、バッテリーまで水没し、原子炉の水位や圧力の計器も表示されなくなり、操作もできなくなった。日本で初めての深刻な事態。目隠しをされて故障車を運転するようなものだった。

原子炉が停止しても、核燃料は「崩壊熱」という熱を放ち続ける。熱せられた水が沸騰して原子炉の水位はどんどん下がり、空だきとなって、やがて炉心溶融(メルトダウン)に至る。冷却装置が作動しているか否か。それが決定的に重要な情報だった。

当時、1号機で唯一動いていると期待された冷却装置が「非常用復水器(IC)」だった。原子炉とつながる配管の弁を開けば、電源がなくても炉心の蒸気を冷やせる。だが、弁の操作ができなかった。

ICが機能しているのかどうか。認識の食い違いがここから始まっていく。

中央制御室は2号機と共用で、当時勤務していたのは当直長以下24人。ICを操作していた運転員と当直副主任は「作動していない」と知っていた。だが、当直長は当直主任に状況を尋ね、「作動状況は不明」と認識したという。

吉田昌郎所長は、中央制御室から離れた免震重要棟で対策本部長として指揮をとっていた。「IC停止」の報告を受けていなかった吉田所長は「ICは生きている」と認識、東京の本店も同じ認識だった。当直長は対策本部の担当者に電話で説明していたが、ICの状態は伝わっていなかった。

当時、中央制御室はほぼ真っ暗な中で状況確認に追われ、免震重要棟は1~6号機に同時並行で対応していた。作業員の安全確保や本店との連絡にも追われた。

1号機は午後4時42分に原子炉水位が一時的に見えるようになり、燃料よりも上まで水があることが確認できた。一方、2号機は水位が不明で、より心配されていた。東電幹部は「あの過酷な状況で水位が見えたことをいい方向に考えてしまい、一番厳しいと思った2号機に注意が向いてしまったのではないか」と話す。

吉田所長がICの作動に「疑心暗鬼」になり始めたのは、1号機タービン建屋で高い放射線量が計測された午後11時ごろ。午後11時50分、格納容器の圧力が設計上の上限を超えていると判明し、ようやく状況を理解した。政府の事故調査委員会の調べに「ICは大丈夫なのかと何回も私が確認すべきだった。猛烈に反省している」「中央制御室と本部の情報伝達が極めて悪かった」と振り返っている。

■風化した知識や経験

ICの作動をめぐる認識の幾重もの食い違いは、11年の政府事故調の中間報告や、柏崎刈羽原発を抱える新潟県が東電に求めて行われた昨秋の追加の調査などで明らかになった。

なぜこんなことになったのか。認識の伝達の失敗のほかに、知識や経験の「風化」も背景にあったと考えられる。

1号機は1971年に運転を始めた古い原発で、ICは日本では初期の原発2基にしかない。東電は長年、ICを訓練などでも動かしたことがなかった。

ICを作動させると大音響が出る。試運転に立ち会ったOBの一人は「事務棟の窓ガラスが揺れ、大事故が起こったんじゃないかと驚くくらい大きな音だった」と振り返る。

もしICの状況が早く正確に伝わったとしても、作動させられたかどうかはわからない。ただ、ICによる冷却が無理とわかれば、消防車などを使って建屋の外から原子炉に注水する最終手段にもっと早く全力を注いだはずだ、との指摘がある。政府事故調は「ICの作動状況の誤認が、1号機への対処の遅延の連鎖を招いたともいえよう」としている。

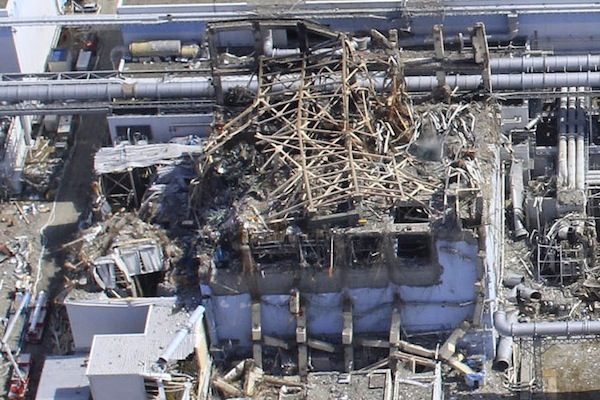

1号機で消防車による注水が始まったのは12日午前4時。炉心の冷却は半日も途絶えたことになる。現実には11日のうちに炉心は溶融し、格納容器から放射性物質が漏れ始めた。12日午後3時36分、冷却不足で生じた水素ガスが爆発し、原子炉建屋の上部を吹き飛ばした。

これが事故の拡大につながっていく。

■3号機への注水、切り替え失敗

1号機建屋が爆発したころ、3号機では原子炉の冷却が続いていた。電源喪失後も冷却装置が動き、止まった後も、事故時に緊急で高圧注水するポンプ(HPCI)が自動で起動した。幸い、制御に必要なバッテリーが水没を免れていた。

ただ、HPCIは大量の注水で原子炉を急速に冷やす装置。長時間の使用には向かない。原子炉の圧力を下げて水を入れやすくしたうえで、消防車などを使って注水する最終手段にどこかで切り替えるしかなかった。

運転員らは、できるだけHPCIを長持ちさせようとした。注水量を絞るなど通常とは異なる使い方を続けたため、次第にこのままでは壊れてしまうと不安を募らせた。12日夜、当直長は免震重要棟にいた対策本部の担当者に、HPCIを停止して次の手段に切り替えたいと相談。担当者は「停止するのもやむを得ない」と答えた。

13日午前2時42分、運転員はまず手動でHPCIを停止。次の手段に切り替えようとした。ところが、原子炉の圧力を下げるための弁が開かなかった。バッテリーがあることを示す緑色のランプはついていたが、弁を開くには足りなかったとみられる。10分後に操作をやり直したがうまくいかず、原子炉圧力は急上昇した。

この停止の情報も、指揮をとっていた吉田所長らに伝わったのは約1時間たってからだった。「えっとですね、HPCIがですね、いったん停止しました」。13日午前4時前、吉田所長は本店とつながるテレビ会議で発言した。結局、3号機は午前9時すぎまで注水が途絶えた。翌14日午前11時1分、原子炉建屋が水素爆発した。

HPCIを止める前、原子炉の圧力は消防車による注水が可能なレベルまで落ちていた。政府事故調の報告書は「間断なく原子炉注水がなされる方策を採るべきであり、かつ、それは可能であった」と指摘。情報伝達の遅れについても「対策本部の対応が後手に回り、その後の減圧操作、代替注水を更に困難にした」と問題視している。

Top