日本と再生

■日本と再生

小川仙月

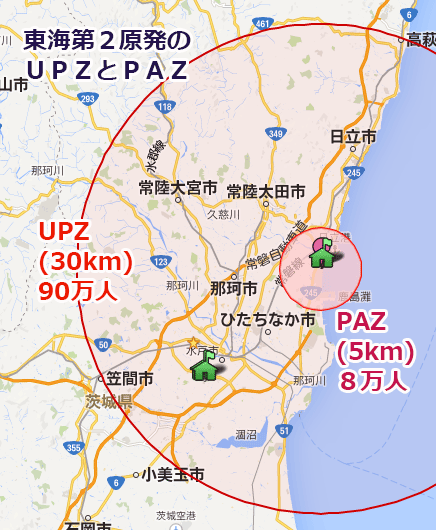

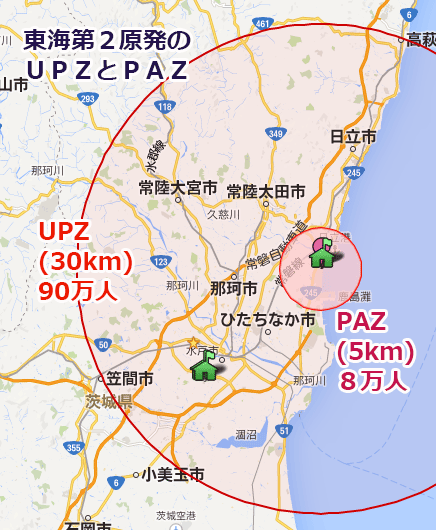

日本原子力発電(原電)の東海第2原子力発電所がある茨城県東海村と周辺の水戸、日立、ひたちなか、那珂、常陸太田の5市で構成する「原子力所在地域首長懇談会」は29日、原電が5市にも実質的な事前了解権を与える新安全協定の締結で合意した。原発再稼働に関し、周辺自治体にも事前了解の権限を認め協定に明記するのは全国で初めてとなる。

2017年11月24日、日本原電は、寿命目前の東海第二原発の運転期間延長申請を原子力規制委員会に提出しました。これは予測されていた事とはいえ、経済界にはやや驚きをもって受け止められたようです。

そのことは、直後の12月1日から12月10日まで計5回にわたり、日本経済新聞Web版(以下、日経)で、この東海第二原発延命問題が連載として取り上げられたことに現れています。

東海第二原発の対策工事には1800億円のコスト試算がなされています。日本原電は銀行団から融資を受けるにあたり、債務保証人を確保しなければならない。日経の連載はその債務保証人となる東電経営層にインタビューし、記事を構成しています。5回にわたる連載の趣旨は、以下の通りです。

・原電は深刻な資金不足にあり、再稼働へ向けての対策工事に乗り出すには、特別な資金調達が必要

・融資を受けるには、東電に債務保証をしてもらう必要がある

・東電から、日本原電の保証人になる条件として、「地元の合意」(原子力立地首長懇談会の6人の首長との話をまとめること)を求められている

日本原電が周辺自治体首長との話をまとめられない場合、日本原電は東電から債務保証が得られない、そのことは日本原電の経営破綻を意味する・・・記事はそう示唆しています。さらに記事に驚くべきことが書かれています。

「もし東海第2原発からの電力購入を打ち切ったら何が起こるか」。東電内部では いま、こんな極秘シミュレーションが進む。」(2017年12月8日)

東電の新会長に就任した川村隆氏は日立製作所出身。社風をよく知る地元のある方は「日立製作所出身の経営者は経理的に割に合わないことは行わない」と言います。

仮に、東海弟2原発が再稼働し発電したとすると、先ほどの1800億円の対策費は、日本原電から文書に卸す「卸原価」に上乗せされます。果たしてその高額な卸値で文書が日本原電の電気を買うのか?

例えば、関西電力や九州電力などは、原発が稼働できないとなれば、自社内の火力発電のシェアを大きくすることで経営は成立します。しかし、日本原電という会社はそうはいかない。原発だけを運営する会社なので原発が稼働できないと直ちに収益の柱がゼロになってしまう。

現在、日本原電は「新規制基準の適合性審査」の工事計画書面を作成していますが、他の電力会社から応援要因を充当してギリギリのスケジュールで進めている状況です。しかも、核燃料棒の位置を示すデータの誤謬の為、スケジュールがさらに圧迫される事態になっています。他の電力会社と異なり、東海第二原発は、期限が目前に迫っている。今年11月28日までにすべての書査を終えねばならない。収益の柱を失つた経営、ギリギリのスケジュール、会社としてこのような”一つしかない可能性”に博打のように賭けていいのか。

前述の日経の連載は12月10日のアメリカの廃炉専門会社・エナジーソリューションズの現地取材で結んでいます。名指しで書いていないものの、「日本原電は廃炉専門会社に転身するべき」・・・連載の文脈の流れから、日経の主張がそこにあることは明らかです。

東海第二原発の再稼働断念の処方箋は、他の電力会社の原発の処方箋と異なるのではないか、と私はいま考えています。

念のために、この後の3〜4年で考えられる最悪のパターンを想定しておきます。

誰が責任者か不明のまま、新基準対策工事が始まってしまい、「1800億円もかけてしまったのだから動かさないわけにはいかない」として再稼働となる。このような事態は何としても避ければならないし、避けることは可能です。(2018年2月20日記録)

■原電は発電事業を一切辞めて廃炉専業事業者に

原電の経営事態も全く先が読めません。所有する4基のうち2基は廃炉となり、残る東海第2と敦賀2号機は再稼働のめどが立っていません。収益の根幹を成す原発が稼働していないのです。一方で、現在と将来にわたり4基全ての廃炉事業を担い、保管されている使用済み燃料の処分も課題となります。再稼働の有無にかかわらず、こうした業務に引き続き対応していく必要があるのです。新増設が実質的に困難な環境にある中、原発専門の発電会社として将来にわたって安定した収益を確保しどういう形で存続していくか、経営の道筋をつけていくことも急務です。井手県議は、発電事業を一切辞めて廃炉専業事業者として模様替えする必要があると考えます。原電一企業にとどまらず、国、業界挙げて、その方向性を検討すべきです。