桂離宮

桂が現代を凝視しているのである

■桂を評価した最初の西欧人

1933年(昭和8)5月3日水曜日,福井県敦賀の空は晴れ,一隻の船・天草丸が港に着き,黒い服を着たひとりのドイツの建築家が下船した.その建築家こそブルーノ・タウト(1880−1938)であり,当時53歳であった.そのとき彼は,ひとりの女性エリカを伴っており,その後わが国では40年余りもの長い間,彼女は彼の夫人と思われていた.しかし事実はそうではなく,彼は故国ドイツに妻と子供とを残していたのである.

伝えるところによると,彼は日本へ亡命してきたのである.しかし当時の日本には政治的亡命を認める制度はあったわけではない.それはともかくとして,ナチス政権が成立する直前の1933年3月1日にべルリンを脱出したのであるから,この日まで約2ヶ月経過している.彼はベルリンでのあるパーティの席上で,「君は逮捕されるかもしれない」とひとりの友人から告げられ,直ちに脱出したという.それはあり得ることである.なぜならその前年の1932年に思想的にはナチスとは相対立するソビエト連邦のモスクワ市の依頼で,10ヶ月ほど建築設計に携わったことがあるからである.だから,彼がナチスから疑われても仕方のない理由のひとつはあったことになろう.かくして偉大なる建築家は,故国を離れなければならず,事もあろうに後になってナチス・ドイツと軍事同盟を結ぶことになる日本が,亡命先だったのである.

敦賀の港には,京都の建築家でブルーノ・タウトとは顔見知りの上野伊三郎氏が迎えに出ていた.そして上野伊三郎氏が所属している日本インターナショナル建築会が,タウトを招待したということで入国してきたのである.日本インターナショナル建築会は,1927年に関西に誕生した新建築運動のひとつで,有力な存在とはかならずしもいえなかった.それゆえにこの団体は,タウトにふさわしい地位を与え建築設計に腕をふるわせるほど力をもっていなかったのはやむを得ない.1929年8月の『インターナショナル建築』誌の創刊号に出ている宣言文をみると,この団体は「人類の(恒久的)生存と発展を願い,世界の同志との結果をうたい,新しい建築の進路を探索しよう」としていたことがわかる.ここでは当時のモダニズムがよくとりあげていた工業文明と建築との接点にふれていない.その点では日本インターナショナル建築会は,モダニズムの意識が強かったとはいえないが,モダニズムの一派ではなかったという証拠にはならないと,私は思う.

タウトはその日のうちに敦賀から,日本の古い都市,京都に向かい,京都御所の西にある氏の客となった.タウトは京都という町をほとんど知らなかったように,下村氏と面識があったわけではない.おそらくタウトが下村氏の客となったのは,上野伊三郎氏との関係によるものであろう.

ちなみに下村氏は,大丸百貨店の経営者であると同時にオーナーであり,千年を超える文化の歴史をもつ京都に育ち,また,まったく異質の西欧文化についても深い教養を身に付けている人であった.そして下村氏の自邸は,3階建てのハーフティンバーの建物で,これは近江八幡の宣教師であり建築家であるウイリアム・ボーリズの設計したもので,タウトが客となる前年に完成していた新しい建物である.

.jpg)

幸いなことにこの建物は,今は百貨店社員のクラブ・ハウスとして残されている・

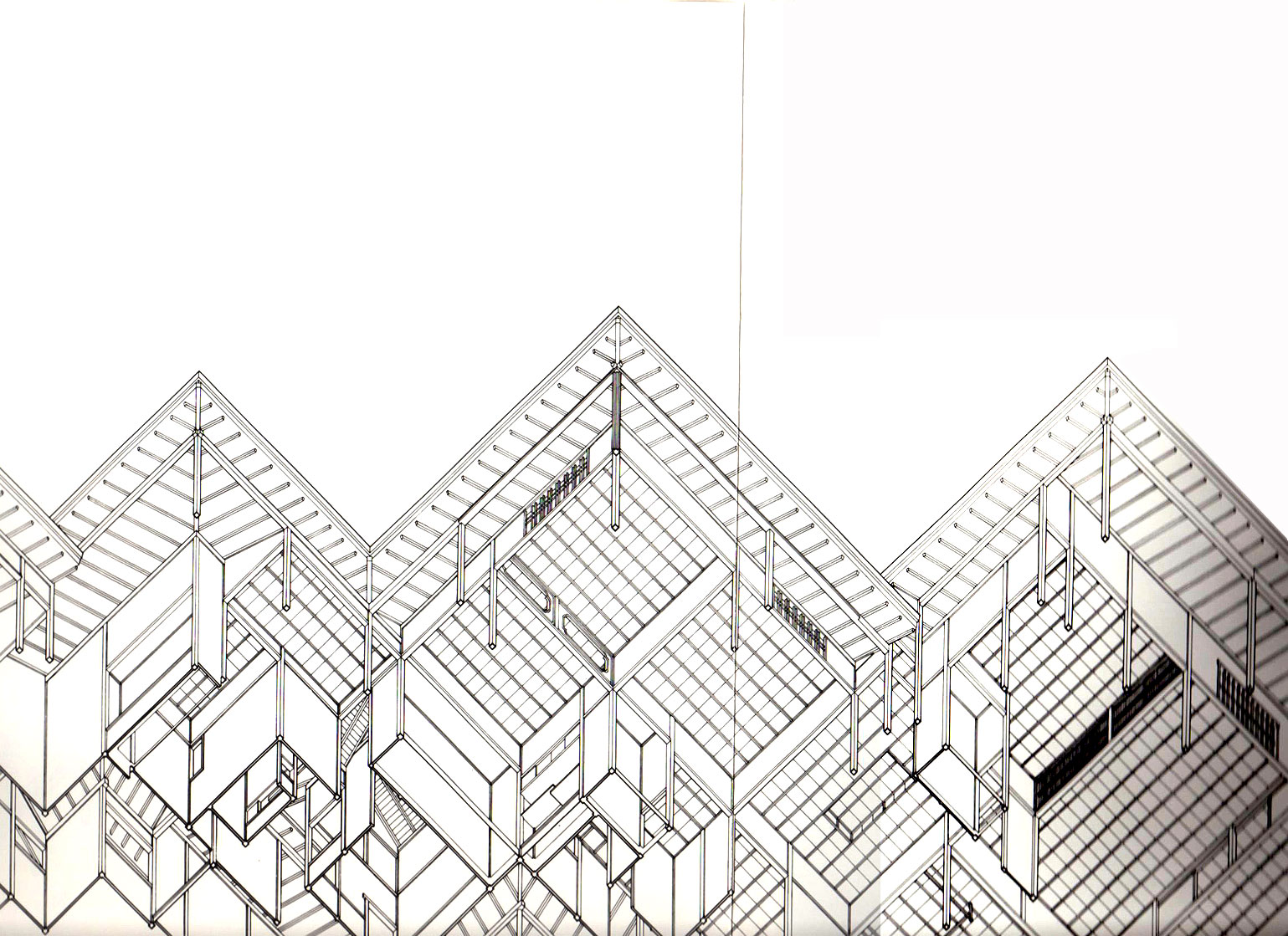

■モダニズムの象徴

そして2ケ月にわたる長い旅の疲れを休める暇もなく,下村邸に到着の翌日の5月4日,桂離宮にタウトは案内されることになるのである。今と同様に桂離宮は皇室財産ではあるが,いまと異なり誰もが自由に訪れることのできた建物ではない。一定の位階を備えているか,国家に対して特別に文化的・経済的功績があった者のみが参観することを許されていた建物である.しかし離宮とはいいながら、天皇はいまだかつて訪れ生活したことがないという建物なのである.当然のこととして桂離宮は,一般参観客はいうに及ばず建築史や建築設計の専門家の間でも,ほとんど知られた存在ではなかった。ただ茶湯をたしなむ人や造園に携わる人の間では,桂離宮は多少は知られていたらしい。なぜならここには書院や松琴亭や笑意軒など,茶室建築の影響を受けた建物,すなわち茶湯をたしなむことのできる数寄屋建築が散在し,また庭師は庭の管理のために出入りし,庭園の優れていることをよく知っていたからである.当然のことながらタウトは,桂離宮がどんな建物であったかを,事前に知っていたわけではない。彼はただ連れられて行ったのである・おそらく下村・上野の両氏と宮内省の好意に甘え,皇室の別荘のひとつであることに興味をもって訪れたにすぎないのであろう。かくして下村・上野といったごく少数の日本人が評価していたかもしれないけれど,大部分の日本人には無視され,日本建築史に載せられることのなかった建物に,タウトは訪れることになるのである。

その日は,前の日と同様に晴れた日であり,その季節からいってつつじやさつきが咲き乱れ,緑の木は池に深い影を落としていた。どの建築物も開口部を開放しておいて,暑くもなければ寒くもないといった気候の時であったと思われる。いうなれば1年のうちでもっともすばらしい季節に訪れることになったのである。もし彼が真冬に訪れ,雪の降りつもった美しい景色をみたとしても,300年以上も前に建てられ,貧弱な暖房施設しかない隙間だらけのこの建物の中で寒さにふるえ困惑したに違いない。また桂離宮の書院で2,3日の滞在を許され,「月の桂」とうたわれることでもわかるように月を愛で,石灯篭の灯が水に映り蛍の飛び交う夜景を楽しんだとしても,どの部屋も襖か障子という脆いパーティションで囲われ,鍵もかけられないのには,不安であったに違いない。そういう意味でタウトは,疲れていたであろうがたった1日,5月4日に訪れたことは幸いなことであったと思われる.そしてタウトは桂離宮を賛嘆し激賞し,文章に書きまた人びとに語りもする.1935年1月の『Nippon』誌に載せられた「日本建築の世界的奇蹟」は,上野伊三郎氏の比叡山の別荘で書かれたものであるが,徳川将軍の濃艶な日光廟と対比させながら,天皇の桂離宮と伊勢神宮を高く評価している。

せせらぐ流れと小さい滝。このあたりから厳粛な変貌が始まる。荒磯に見える荒々しい石、岬の先端とそこに立つひとつの石灯篭。松琴亭なる茶屋の一の間の懐石の膳につくと、ふたたび向うの方では小さな滝の音が聞こえ、ここで始めて太陽の光がその滝の落水にさんさんと降りそそぐのを、私たちは眼前にみるのである。書紙を市松模様に張りつけた床の間は、輝く滝水から映しだされる波紋のゆらめきを漂わせている。(中略)池の岩で甲羅を干していた亀は、音を立てて水中に姿を消していく。魚は幾たびとなく水面に銀鱗をおどらせ、夏蝉は庭の木蔭でさわやかな歌を奏でている。(中略)古書院の月見台に立つと、あたかも饗宴のように村泉のすべてが展開する。ここでは主人との会見を待つ客だけが、遥か池をへだてて見渡せる松琴亭を望む。(篠田英雄訳『日本美の再発見』をもとにしている。)

他のひとつは『永遠なるもの−桂離宮』として発表されたもので,1936年11月群馬県 高崎の寓居・洗心事で書きあげられたものである。それは,彼がトルコに向けて日本を去る9ヶ月前のことである。彼はもうこの時日本を去ることを考えていたらしく,東京駅頭で展開するであろう別離の風景を想像しながら描き,日本滞在中の彼なりの成果をしめくくり,ここでもやはり桂離宮を通じて日本文化を語っている。

ここ桂離宮にくりひろげられている美しさは、理解を超えた美しさであり、すなわち 偉大なる芸術の美のもつ美しさであり、すぐれた芸術作品に接するとき、涙はおのずから溢れるのである。私たちは、芸術の美なるものは単なる形の美ではなくしてその背後には無限の思想と精神とにつながっていることを感じとるのである。

彼は,華美な彫刻と色彩にあふれた日光廟を極力非難した・日本には天皇の芸術の伝統と将軍の芸術の伝統の両者があり,評価さるべきは前者とした。自然と一体となった建築,装飾を拒否する建築,ペンキなどは塗らないで素材の美しさを発揮させようとする建築,簡明さを極限にまで押しつめて見出される美をもつ建築.タウトが評価していたものはそういうものなのである。

要するに彼は,この桂離宮の中に自らが共鳴する建築創造の思想の典型を見ていたのである。しかしすべてのモダニストたちが,この桂離宮のなかに,モダニズムの原型や象徴をみるとは思わない。たとえば,ル・コルビュジェがそのひとりであろう.彼は桂離宮をみせられたけれど,大して関心を示さず,むしろ先斗町のエンタテーメントの町並みの人間的スケールに興味を示したもののようである。いずれにせよタウトは,桂離宮のなかにモダニズムの原型が秘んでいるか,さもなければ桂離宮はモダニズムの象徴そのものであるとみなしていたのである。そして日本人にとって重要なことは,タウトの桂離宮に対する評価以来,桂離宮は広く日本人の間に知られるようになり,芸術的価値の高いものとされるようになったことである。このとき私たちは,当時の日本人には西欧人に対する劣等感の反映がなかったとはいえないと思う。下村・上野の両氏がすでに桂離宮の価値を認めていたとはいえ,世人に影響を与えはしなかった。桂離宮が日本建築史界に市民権を得るためには,残念ながら事実として西欧人の媒介が必要だったのである。

■日本人として最初に評価した横井時冬

それではそれ以前の時代において,日本人の間で桂離宮はまったく無視された存在であつたのだろうか。実はそうではない。桂離宮は,もともと皇室財産ではなく,1614年(慶長19)か1615年(元和1)頃から1889年(明治22)まで,桂離宮は八条宮家の所有だったのである。もっとも八条宮なる名称は時代によって異なる・京極家とか桂宮家などと称されたこともある。そして初代の八条宮智仁親王(上図参照)は,正親町天皇(1557−1586)の孫だったのである。その宮家も1883年(明治16)にはついに絶えてしまい,桂の別掛ま1886年(明治19)に宮内省預りとなり主殿寮の管理するところとなって,名称も桂離宮と定められた.桂離宮が,印刷された単行本のなかにでてくるのは,このように宮内省の管理下に移ってから3年後の1889年(明治22)のことである。愛知県出身で東京市牛込区築土八幡町24番地に寄留していた横井時冬が,『園芸考』なる本を出版する.発行所は日本橋本石町の大八重洲学会である。本の大きさは,13センチに19・5センチ,総頁152貢の小さな冊子である・彼は鴨川のほとりに住み,多くの人びとの助力を得てこの本を完成させたらしい.

.jpg)

ここで「園芸」とは庭園芸術の意味であり,この本では古代から明治維新に至るまでの庭園史が叙述されており,書院・松琴亭などの建物は,その一部としてとりあげられている.そして横井時冬は,この著書の中で次のようなことを述べている.

(明治維新後になっても敗壊の禍を免れ)特に桂離宮の御庭園の如きハ、境域拡大にし て、其意匠の精密なる、後世作庭美術を講するものゝ模範とすへき所なり。(また修学院離宮は天然の山に位置しているので作者の意匠は施しやすかったと思われるが)桂離宮に至ては、桂川の水を利用したるまてにて、平地に意匠を施したれば、其苦辛 幾干そや。 そしてこれほど優れた庭園と建物をもつ桂離宮が,江戸時代の造園の本にふれられることがほとんどなかったのは,「親王家の御別業なれハ敬ひてのことなるべし」としている.

多分それは事実であろう.ここでは実に11頁にわたって,桂離宮創立の由来にはじまり古書院・中書院・御幸御殿・真御棚・月波楼・松琴亭・賞花亭・園林堂・笑意軒などの建物を核にして庭についていくらか述べられている.ここでは庭園と建物は一体のものとして叙述され,その由緒を明らかにすることが,すなわち分析であり,ここには異文化や過去の文化と相対立するような思想の展開はない.古代の思想を相変わらず継承していることこそが,重要な関心事だったのである.

これを読んでわかることは,横井時冬にとっての桂離宮は,伝統的な日本の庭園形式がここではよく残されていることにすぎなかった.そして執筆の動機はどちらかといえば,当時の民族主義にいくらか支えられていたらしいようにみえる.この年の2月11日には大日本帝国憲法が発布され,7月1日には日本の幹線鉄道の東海道線が全通し,西欧文明導入の成果が眼前に次々と表われてくるにつれて,他方では国粋主義運動は盛んとなり,わが国日本文化の見直しがようやくはじまっており,横井時冬の『園芸考』はその成果のひとつとみられないこともない.

しかし重要なことは,この時代の桂離宮は民族主義の反映であっても,いかなる建築創造の思想の反映ではなかったことである.当時の日本建築界を支配していたのは,圧倒的に様式主義であった.モダニズムの波は,これから約30年も経なければ,日本には押し寄せてこなかった.したがって,桂離宮がモダニズムの反映となることはあり得なかったのも,またもっともなことである.桂離宮を含めて過ぎ去った建築は,常に現代の建築創造の思想の反映としてとらえらるべきものである.横井時冬もブルーノ・タウトも桂離宮を賛嘆しながらその理由が違うのは,当時の創造の思想の相違に由来するといえよう.それでは1980年代にとっての桂離宮は何なのか.少なくともポスト・モダニズムという言葉が使われてきたことで象徴されるように,桂離宮はモダニズムの反映であり得ない.もし現代の桂離宮がいかなる存在であるかを説くのに私たちが因っているとしたら,それは現代の建築創造の思想の困惑の状態を示しているのに他ならない.私たちは迷っているから,現代の桂離宮の存在の意味を悟ることができないのである.

書院の修理完了とともに,桂離宮は建築創造の世界から逃亡してしまったのであろうか.そしてその時にこそ,建築の美というものが問われているというのであろうか.新装なった新しい桂離宮の写真は,いまは美のみが評価の対象として残されているかのようにもみえるし,思想的背景としての存在を失ったので,人びとはいたずらに美を語ろうとしているようにもみえる.そういう意味で,私たちが桂離宮を見ているのではなくして,桂離宮が私たちを凝視しているのである.そして私たちが現代の建築創造の思想を語ることがなければ,桂離宮は何も語りはしないのである.

■足し算文化の精神構造

私たちは,ここでひとつの誤解を解いておく必要がある・ブルーノ・タウトは確かに次のことを語った.日本建築にはイセ,カツラのような天皇の建築の系譜と,ニッコウのよぅな将軍の建築の歴史があると.そして小堀遠州(1579−1647)は,前者を代表する偉大な建築家であったと.

これは明らかに間違いである.私は,日本建築にふたつの系譜があったことは,条件付きで認めるにやぶさかでない.しかしイセやカツラを創造する建築家と,ニッコウを創造する建築家とは別人ではなくして同一人だったのである。タウトは,その当時の一説に従って桂離宮は小堀遠州の設計になるものと信じていたらしいが,今はそれは疑われている。しかしその建築家が誰であったか,今は問うところではないし,今もってその回答は難しい.ただいえることは,小堀遠州らしい設計手法が,桂離宮の各所にみられることである。しかし重要なことは,小堀遠州もまたニッコウのような装飾過多の建築を設計していたことである.タウトにいわせれば,それは「悪どいいかもの」であり,ニッコウを費える者にとっては華麗なものである.その評価はいま問うところではない。実際のところ小堀遠州は,金地院で無装飾の佗びた茶室,八窓席をつくっているかと思うと,同じ金地院で華美な彩色,彫刻を施した廟を建設する奉行を務めているのである・それどころか,彼が幕府の役人でもあったことを考慮にいれると,タウトにしてみればむしろ「いやらしい」書院造の建築をつくることのほうが,主たる職務であったと思われる。

いま仮に桂離宮の建物と庭園の設計は,八条宮父子であったということにしよう・これは当時の貴族の別荘であるならば,かなりあり得ることである・そしてそれは,私たちがいまみるように数寄屋風の簡明な建物であり,当時としては斬新な建物であったことは,十分に想像される.しかし桂離宮は別荘であり非公式の建物である・したがってそこには貴族という地位にこだわらない創造の自由があり得たと思われる・しかし京都市内の今出川にある八条宮の本邸はどうだったろうか.それがどんな平面と構造と細部をもっていたかはわからない.しかし八条宮は貴族である以上,貴族という身分にふさわしい建築でなければならなかったと考えるのが穏当である.そこでは貴族にふさわしい公式行事が行われるから,伝統的行事の妨げとなるような建築形式をとることはほとんど不可能である。

少なくとも桂離宮のような自由な創造の精神を,その本邸で持つことは難しい・封建時代の身分的秩序は,建物にも表現されていなければならないというのが,封建時代の公的建築の原則である.とすると,八条宮父子は,小堀遠州と同じように,外見的にはまったく相反する建築を創造して別に不思議とは思わない精神構造の持主だったことになろう。そしてそれは,小堀遠州や八条宮父子に限られたものでなく,今の多くの日本人にもひきつがれている精神構造なのである.実際のところ少数の例外を除いて,日本の現代の建築家の大部分は,こうした二刀流の行動をとっているようにみえる。若き日から老年に至るまで,ひとつの創造概念で貫いたという例は,少なくとも日本ではあまり知らない。

しかしそれを無節操というのは当らない.そこには一貫した思想がなかったというのも当らない.戦後アメリカの企業経営がよいと思えば尊敬し,それが日本企業にとってふさゎしくないところがあると思いつけば,その部分は捨て,ドイツの労働者の勤勉さと科学的研究が立派だと思えば尊敬し,必要でなくなれば捨て,スウェーデンの福祉政策がよい と思えば真似をしようとし,どうも問題が多そうだと思えばそっぽむくのとこれは似ている.こういう精神構造をもった日本人たちが,タウトの桂離宮論をタウト流に解釈しなかったとしても無理からぬところである。タウトは,不幸にも日本では建築設計活動をほとんどしなかった.まったくしなかったといえば嘘になるけれど,その数は少なくまた小規模である.理由はいろいろあろう.たとえば日本は中国と宣戦布告なき戦争中であり,第2次世界大戦に突入する態勢を進めつつあり,建築設計の需要は少なかった.また大学も,特に国立大学では外人教師を正教授として招聴する制度もなかった.そして事実としてタウトの設計になる桂離宮的な建物はひとつとして存在しない.

それは当然なことであったと思われる.桂離宮はどんなに称えられようと,彼にとってはデザイン・ソースでなく,モダニズムの象徴にすぎなかったと思われるからである.象徴はあくまで象徴であって現実ではない.しかし日本の多くの建築家にとっては,桂離宮はモダニズムの象徴と認識されると,現実へと転化していくのである.封建時代以来日本の大部分の人は,一定の様式で思考し行動するよう訓練されていて,頭で知覚し概念化されたものは現実のものとなって不思議ではなかったのである.

前述したように,今日の桂離宮は現代の建築創造の反映とは思われない.桂離宮のように脆(もろ)い建物も,自然のなかにとりこまれると,それに庇護され「見られる」存在となるのは,多分事実であろうが,それは現代の建築創造の原点に及ぶものでもないだろう.1933年頃から多くの日本の建築家たちは,自らを前衛と思い後衛と称し民族主義の発露と自負し,さまざまの活動を続け,その間に第2次世界大戦を介して,1950年頃からようやくモダニズムは花咲きはじめた.カツラもイセと同じように評価された.

そして1970年代に至って建築家たちは,船から降りてみたら,さまざまの宣言をし,さまざまの思想を展開した者も,横に一列に並んでいたのに気がついた.考えてみると,日本は18世紀中葉に西欧文明を導入したけれど,思想的に西洋化したのではなくして,近代化しただけのことなのである.西欧の建築創造の思想を受け入れたのではなくして,ただ日本の近代化の過程または手段として利用しただけなのである.だから日本人の精神構造は変わることなく,その延長上で相変わらず桂離宮は,称えられ続けているのである.正直なことをいって桂離宮を語る思想的背景は変転していても,そして今日のように観光資源のひとつと化しても,日本の建築家たちは相変わらず,未来の建築創造の過程のひとつとして桂離宮を利用できないものかとか,あるいは桂離宮に別の新しい評価を与えようとし続けるだろう.もっともいまのところその努力は,成功しているとは私にはみえないが,少なくとも桂離宮はその意味でも永遠なるものなのである.

なぜ私たちは,無駄になるかもしれないそうした努力をするのだろうか.それは多分日本の文化の形式が,苦と変わらずいまもなお継承されているところに由来するように,私にはみえる.顧みると日本の文化は常に「足し算」(アクリーション)の文化であった.文化の蓄積または成長とは,古いものを否定して新しいものに置きかえたり,地層のように下から上に積み重ねられていくものではなかった.それはいまも変わるところはない.桂離宮がモダニズムの反映とみることが不適当となったいまでも生き続けられるのは,古いものと新しいものと,西欧的思想と日本の伝統的発想と横に並び共存し続けているからである.日本における文化の成長とは,新しいものに埋められ,とって代えられることではなくして,横へ横へと加えられて足し算されていくにすぎなかったからである.そこでは桂離宮はなくなることはない.

読者のみなさんは,桂離宮を訪れる人たちの服装をみたらよい.洋装の人と和装の人とが混在していて,私たちは何も不思議に思わない.これこそがアクリーショナル・アプローチであり,桂離宮もその視野のなかに入れ,文化遺産のひとつとしていっこうにさしつかえはないのである.

Top

.jpg)