■正倉院美術館

米田雄介・杉本一樹

■瑠璃杯(るりのつき)/瑠璃壷

▶️現在の受座は明治期に新たに作られたもの

瑠璃杯は酸化コバルトで深い青色に着色したアルカリ石灰ガラス製の透明の器である。口縁部を中心に全体に大小の気泡がかなり多く見られ、外側には同じ素材のガラス製の環形飾りが上段8個、中段8個、下段6個の合計22個融着している。環形飾りは、棒状のガラスを溶かして輪にしたもので、いずれも下端に継ぎ目がある。継ぎ目の位置がすべてそろっていることや、カップの周囲に輪が均等についていることから、製作技術が優れていることが知られる。

金銀(銀台鍍金)の台脚が付き、台脚の上端にはガラス器の底を受ける受座が取り付けられている。台脚の円い基盤の表面には、魚々子地(ななこじ・金属表面に鏨・タガネ・で粟粒状の点を密に陰刻した地の部分)に龍の文様が陰刻されており、中国風である。この台脚はもともと瑠璃杯に取り付けられていたものであるが、蓮弁風の文様を刻んだ受座は、明治の修理の際に新しく遣られて補われたものである。元来の安座は、修理後の明治38年5月に襤褸(らんる)状の古裂(こぎれ)を整理中に辛櫃(からびつ)の中から発見された。瑠璃杯が再び修理されて受座が元に戻されることはなかったが、忍冬文(にんどうもん)を唐草風に六個つなげて隣接箇所に珠を飾る繊細な文様が透かし彫された元来の受座の方が、やはり瑠璃杯には相応しいといえよう。

ガラスのカップの外側を環形で飾るデザインのものは、たとえば韓国慶尚北道松林寺(けいしょうほくどうしょうりんじ)から薄緑色のものが出土し、中国陝西(せんせい)省西安市南郊外の何家村(かかそん)から淡褐色のものが出土している。そのうち何家村のものは底が平たく台脚もなく、口縁部に二重の縁が付いていて作品の印象が異なるものであるが、松林寺のものは環形飾りが12個と少ないもののよく似ている。これは鉛ガラスを銅で黄緑色に着色したもので、ガラスの成分から見ると、中国で器形を模して作られたものではないかとも考えられる。

▶️ガラス製で金属の脚をもつ杯は他に例がない

台脚の付いたカップは、イラン地方や中国から出土しているが、いずれも全体が金銀やガラス製で、瑠璃杯のようにガラス製のカップに金属製の台脚が付くものは例を見ない。おそらくイラン地方で作られたガラス容器に、しばらくしてから中国で製作された台脚と受座が取り付けられたのではないだろうか。ちなみに、元来の受座の付着物の調査から、カップと受座の接着に用いられた物質は漆であることが判明している。

瑠璃杯については、唐の詩人王翰(おうかん)の代表的な七言絶句「涼州詞」の中で「葡萄の美酒夜光の杯」と詠われた夜光杯があるいはこのような杯であったのかもしれないといわれることがある。ただし、正倉院の瑠璃杯の由緒は明らかではなく、今となってはかつてこの杯に美酒が湛えられたのかどうかさえわからないのである。

▶️平安時代に東大寺に施入されたガラス器

アルカリ石灰ガラスをコバルトで着色したガラス器といえば、正倉院には口縁の広がった瑠璃壷が伝わっている。瑠璃杯と比べて青色が澄んでいるのは、鉄やマンガンなどの不純物が少ないためと考えられている。瑠璃杯と同様にイラン地方で製作されたものとされているが、瑠璃杯が7世紀前後のものとみられるのに対して、瑠璃壷は11世紀東大寺へ施入されたと推定されている。瑠璃壷は、当時一般的であった唾壷(だこ・たんつぼ)である。

(尾形克彦)

■ガラス器・白瑠璃と緑瑠璃

▶️今も輝きを保つ貴重なガラス器

正倉院に伝来するガラス製品は、装身具に用いられたものと飲食器に大別されるが、装身具に使用されたものが圧倒的に多い。ガラス製の飲食器で完全な形を残すものは、白瑠璃碗・白瑠璃瓶(へい)・白瑠璃高杯(たかつき)・緑瑠璃十二曲長杯(ながつき)・瑠璃杯(るりのつき)・瑠璃壷の6点である。ここでは白瑠璃と緑瑠璃の器4点を紹介する。

▶️類似品が多数発掘されている白瑠璃碗

白瑠璃碗は、淡い褐色味のある透明なカットグラスの器である。アルカリ石灰ガラス製で、細かい気泡が多数みられる。外側には底部を含め合計80個の円形切子を廻らす。円形切子が相接しているため、ちょうビ亀甲繋(つな)ぎのような文様となる。各面が凹レンズのような働きをするため、向こう側の切子の文様が映りあって、網目状に透視される。安閑(あんかん)天皇陵(大阪府羽曳野・はびきの・市)出土と伝、えられるガラス碗は、本器とよく類似していることで有名である。

また、同様のガラス碗が、ササン朝ぺルシア(現在のイラン・イラクあたり)の遺跡から多数発見されており、現在でもイラン北部のギラーン州周辺からは、同類のガラス器が発掘されているという。

また、同様のガラス碗が、ササン朝ぺルシア(現在のイラン・イラクあたり)の遺跡から多数発見されており、現在でもイラン北部のギラーン州周辺からは、同類のガラス器が発掘されているという。

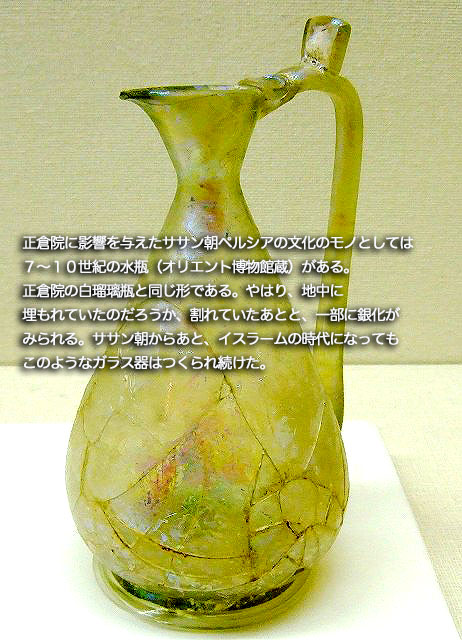

白瑠璃瓶は、わずかに淡緑色を帯びた透明のアルカリ石灰ガラス製の水瓶(みずがめ)である。細かい気泡が非常に多く、とくに底部近くに大きな気泡がある。また、所々に細かい不純物も見受けられる。宙吹きの汲法による製作で、底裏に吹きロの跡が残っている。丸く膨らんだ胴部と、それに連なる細い頭部をもち、口縁部に注ぎ口を作る。その注ぎ口の背側から胴部にかけて把手を付ける。このような把手付き水瓶は、胡瓶(こへい・中国、唐代に流行した西域伝来の酒瓶)とよばれており、同形の陶器や金属器が存在する。正倉院に現存する漆胡瓶(しっこへい)も素材は違うものの、類似のものとしてよく知られている。また、同形のガラス製の水瓶がイランで発見されていることから、本器も、かの地で製作され、わが国に渡来したものと推察される。

白瑠璃高杯は、やや黄みを帯びたアルカリ石灰ガラス製の器で、全体に大きな気泡が多くそられる。杯の中央はやや盛り上がっており、高台が付いている。また、杯の外底に吹き竿の痕鉢がみられることから、杯と高台を別々に作り、その後に接合したことがわかる。この器が納められていた漆塗りの小櫃(こひつ)には木牌(もくはい・木の札)が付いており、その内容から、天平勝宝4年(752)4月9日の東大寺大仏開眼合(かいげえ)の際に奉献されたものの一つとわかる。

▶️成分や成形方法からも製作地が探れる

緑瑠璃十二曲長杯は、濃い緑色を呈する楕円形のガラス器である。器壁が厚く、内包する気泡が一定方向に並んでいないことから、型吹きによる成形と考えられる。長側面の両側に半月形の襞(ひだ)が三段ずつ付き、それによって口縁部に12の屈曲ができることから12曲長杯とよばれる。

外面には文様を刻んでおり、底部中央から両短側面にチューリップ風の草花を対称的に配し、南長側面には兎様の動物を表す。正倉院に現存する唯一の鉛ガラス製の容器で、緑の発色は銅の混入による。意匠こそペルシア風であるが、鉛分の多いガラスは中国産に多いこと、型による成形と考えられることなどから、唐で製作された可能性も指摘されている。(山片唯華子)

▶️伎楽面酔胡王奈良時代に盛んだった伎薬用の面

酔胡(すいこ)王面は伎楽(ぎがく)で着用される面である。伎楽は呉楽ともよばれ、音楽を伴う演劇的要素のある舞踏で、『日本書紀』によると、中国の南方呉の国で伎楽を学んできた百済の味摩之(みまし)が、推古20年(612)にわが国に伝えたとされる。

奈良時代には大きな寺院での法会などの儀式には、さまざまな楽舞とともに伎楽が演じられることが多かったが、平安時代以降、雅楽が盛んになり衰退していった。

法隆寺や西大寺に残る奈良時代の資財帳によると、伎楽面は14種23面で一具となるのがふつうである。ただ、各登場人物がどのような所作をしたかは、鎌倉時代に下って『教訓抄』の簡単な記載によって知られるくらいで、奈良時代の伎楽が実際にどのようであったかはほとんどわかっていない。

天平勝宝4年(752)4月9日に行われた、東大寺大仏の完成を記念する開眼合(かいげえ)でも四つのグループによって伎楽が演じられた。東大寺の遺品を多く伝える正倉院には、この開眼合で使用されたものをはじめとする伎楽面が171面残っており、また、これらの面を着用した演者や、笛や鼓などを奏する楽人たちの装束も多く残っている。

▶︎王の冠には夾纈(きょうけち)や錦の布を模した文様

酔胡王とは酔っぱらった胡人(こじん)すなわちぺルシア人の王様のことで、酔胡従とよばれる6人あるいは8人の従者を引き連れて登場する。アーリア人を思わせる高い鼻と彫りの深い目鼻立ちで、身分にふさわしく丈高い豪華な冠を戴き、鼻下と頬から顎にかけてヒゲをたくわえている。伎楽面は正倉院のものも含めて200数10面が知られているが、この酔胡王面はなかでもその出来映えと保存の良さでつとに有名である。

材は桐を用いて彫り出しているが、冠の上方部は別材を接いでいる。それは冠頂部に木の心(しん)が現れるためと思われ、他の酔胡王面にも同じような例がある。白下地の上に顔には鉛丹を塗り、さらに赤の染料で濃淡をつけて、酒気を帯びた肌を表している。目は白目に銀を塗り、彫り込みの深い眼瞼(まぶた)の輪郭に沿って墨を塗る。唇は朱彩、歯は銀に歯列を墨線で表している。眉は墨で描くが、ヒゲは馬の毛を漆で貼り付けている。

冠は夾纈(きょうけち)や錦の裂を模したと思われ、赤系、緑系、青系の暈繝(うんげん・同じ色を濃から淡へ、淡から濃へと層をなすように繰り返す彩色法)彩色で唐花文(からはなもん)と花葉文(かようもん)を描いており、茎に金箔を押しているところもある。酔胡王の面は冠にいろいろと工夫を凝らしており、見所のひとつである。

▶️大仏開眼会で使用された面か否か

外側は目、鼻、頬などにかなり凹凸をつけて彫り込んでいるのに対し、内側は平面的に薄手に刳(く)っている。そのため刳(く)り抜(ぬ)けたり、強度が不足し、内側から麻布を貼って補強している箇所がある。また左目下方は、表面を彫りすぎたため乾漆を盛って修整している。

本品はかつては大仏開眼合で使用されたものと同類とされることもあったが、頬骨が高く顎(あご)が張った面貌や耳の形などは、宝亀9年(778)の大田倭麻呂(おおたやまとまる)の作と考えられている第33号の酔胡従(すいこじゅう)面に近いことが指摘されている。瞋目(しんもく・怒った目)の表情を誇張して表しているが、開眼合使用の面に比べるとやや形式化した感は否めない。また、実際に使用されたと考えられる面は、面を頭部に固定するための紐を通す孔を両耳辺りに開けたり、演者の視界を確保するために目の孔を刳(く)り広げているものが多いがい この面ではそうした使用の形跡はみられない。(三宅久雄)

■伎楽面(ぎがくめん)・呉女(ごじょ)

▶️伎楽のヒロイン呉女、印象的な二つの髻(もとどり・たぶさ)

呉女(ごじょ)は伎楽に出てくる唯一の女役である。

鎌倉時代の音楽書である『教訓抄』の記述によれば、崑崙(こんろん・黒人のこと)が呉女に懸想(けそう・異性に思いをかけること)してよこしまな振る舞いをするところを、力士がこれを懲らしめるというのが伎楽における筋立てであり、呉女はいわばヒロインである。

この面は桐材を用いて彫られたもので、頭頂に木芯が通っている。また目と鼻孔には孔が空けてある。左右の髻の後部は別材で接ぎ合わせたつくり。髪は黒漆塗りで、その生えぎわは墨を使って丁寧に毛の筋が描かれている。美しい眉、眼や口の輪郭にも墨が加えられている。化粧は頼や唇に紅をさすくらいで、乙女の清楚な様子にふさわしい。また髪型は中国の5、6世紀頃の形に近く、北魏の線刻画や壁画などにしばしば見られる双髻(そうけい)。とくにこれは未婚の女性のあいだで結われた髪型である。

基永師・・・奈良時代の伎楽面作者。東大寺と正倉院に現存する伎楽面および面袋の墨書銘から,天平勝宝4(752)年4月9日に催された,東大寺の大仏開眼会使用の伎楽面を制作した人物と知られる。多種にわたる伎楽面を造ったとみなされるが,銘記からその作品とわかるものは,東大寺に酔胡従2面,正倉院に治道1面,酔胡従2面,呉女1面の計6面である。ほかに正倉院には面袋7点が遺されている。同時代に活躍した相(将)李魚成が写実的な作風を誇るのに対し,象徴的かつ心理的描写に優れた特色をみせる。<参考文献>石田茂作『正倉院伎楽面の研究』,正倉院事務所編『正倉院の伎楽面』

右耳裏には「基永師(きえいし)作」の墨書銘がある。基永師は、天平勝宝4年(752)4月9日の東大寺大仏開眼合にさいして、伎楽面作家として活躍した人物。この面には年紀はないが、おそらくこれと近い時期において製作・使用されたと推察される。

▶️呉女にゆかりの衣装も残る

呉女に関連した衣服類を二点紹介する。ただし、呉女の面や衣服二点には、いずれも明らかな年紀がないために、これらが同時に使用されたものか否かについては不明である。

まず1点は、「呉女領巾(ひれ)」と墨書銘のある夾纈羅(きょうけちら)の残片である。領巾はショールの類で、肩からふんわりとかけて使用するもの。この裂(きれ)全体に網の目のようにはりめぐらされた筋は、昭和元年(1926)に行われた染織品の修理の跡であり、正倉院ではこのようなすじを鎹(かすがい)とよんでいる。かつての染織品修理で行われた方法で、裂をまず展開して水伸ばしした後、和紙を細長く切ったものに糊をつけて、裂の裏面から貼りつないだもの。宝庫中には、同様の方法で修理を終えた染織品が何点か見られるが、近年では糊の跡などが筋状に残りやすいことなどから、この修理の仕方はあまり行われていない。

まず1点は、「呉女領巾(ひれ)」と墨書銘のある夾纈羅(きょうけちら)の残片である。領巾はショールの類で、肩からふんわりとかけて使用するもの。この裂(きれ)全体に網の目のようにはりめぐらされた筋は、昭和元年(1926)に行われた染織品の修理の跡であり、正倉院ではこのようなすじを鎹(かすがい)とよんでいる。かつての染織品修理で行われた方法で、裂をまず展開して水伸ばしした後、和紙を細長く切ったものに糊をつけて、裂の裏面から貼りつないだもの。宝庫中には、同様の方法で修理を終えた染織品が何点か見られるが、近年では糊の跡などが筋状に残りやすいことなどから、この修理の仕方はあまり行われていない。

の復元模造品.jpg)

.jpg)