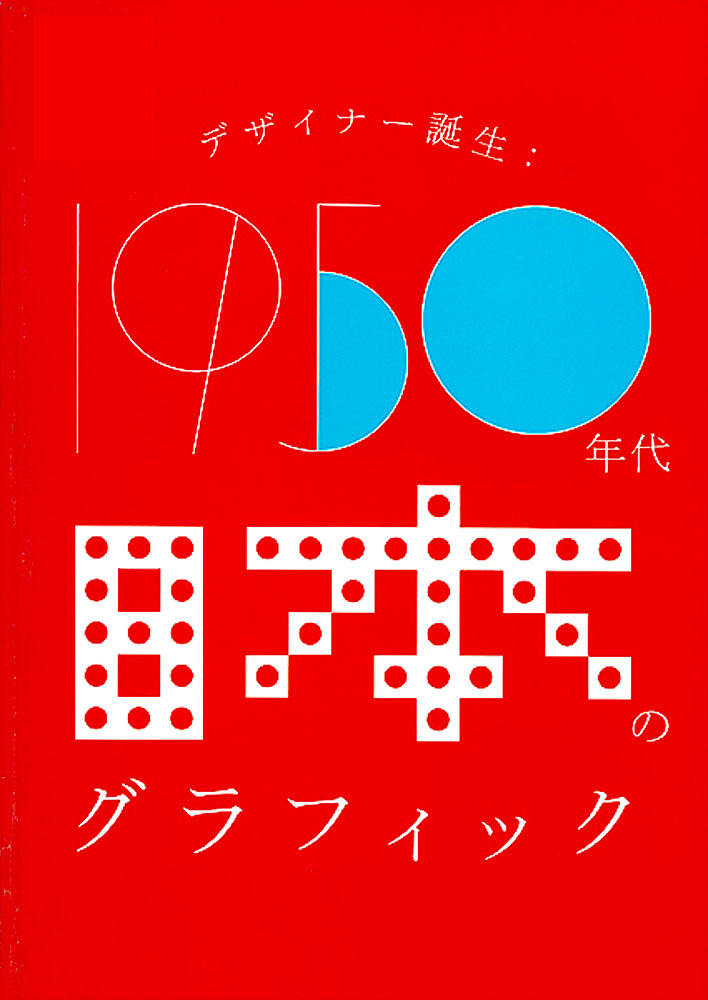

■亀倉雄策の軌跡

■亀倉雄策の軌跡

永井一正

■1915-1933(18歳まで)

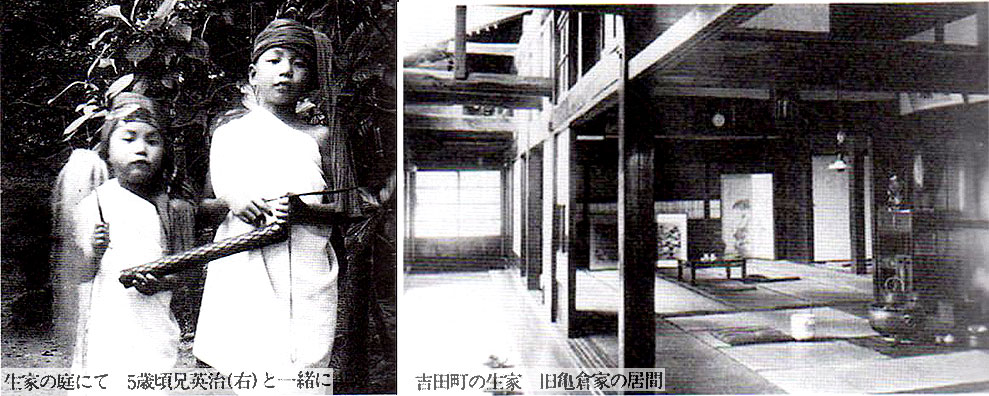

亀倉雄策は1915年4月6日、父・亀太郎、母・スマの4男2女の末っ子として、米どころ新潟県西蒲原郡吉即一に生まれた。越後平野の日本海寄り、弥彦山に近い小さな町の周囲は一望の水田地帯で、亀倉家は西蒲原郡では有名な大地主であった。幼年期を過ごした生家は広大な敷地を有する大きな屋敷だった。後年、『新潟日報』が新潟県出身者の生家を紹介する記事を連載したことがあるが、現存しか、亀倉家の場合は、病院やアパートなどの建ち並ぶ屋敷跡をヘリコプターから空中撮影して、跡地を点線で囲って見せたという。

一方、母方の実家も、裕福な加茂神社の神主(社家)で、風趣のある広い庭園を有していた。のちに棟方志功が新潟地方を旅行中この庭に立ち寄り、そのスケッチをもとに「越後・加茂の社家の庭」と題する板画を発表している。ちなみに、この板画が亀倉と棟方の知り合う機縁ともなったのである。

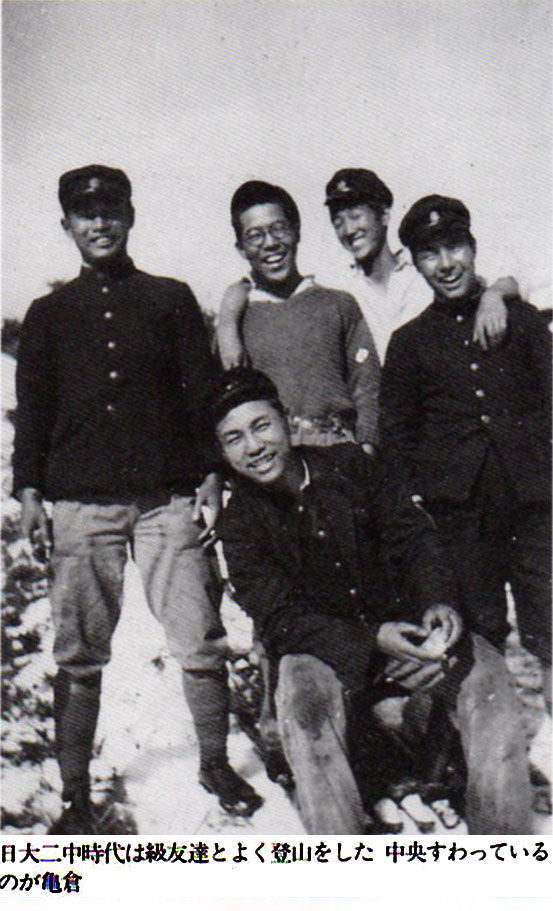

その亀倉の家がやがて没落し、家屋敷いっさいを手離して一家をあげて東京郊外の武蔵境に移り住んだのは、亀倉が小学校に入学して1、2年後のことであった。以来青年期までを過ごした武蔵野の地は雑木林が美しく、ふるさととしての愛着はむしろこちらにあるという。中学は日大二中に進む。この頃になると、早くも後年の彼の活躍ぶりをうかがわせるような、個性的で活発な動きが展開されてくる。勉強はあまり好きではなかったが、綴り方と図画が得意で、図画の成績は通常100点が最高のところを亀倉だけは特別に120点をつけてもらったという。絵の好きな仲間を集めて自分たちで展覧会を開いたりもした。綴り方のほうでも、2年生の修学旅行の時の作文が全校の最優秀賞に選ばれている。これは、榛名山の山頂にかかった雲の動きだけを追って克明に描写した文章で、何時に起床して何をした式の作文ばかりの中で、際立ってユニークなものであった。対象を凝視し、そこから1つのキーワードを見つけ出して図像化する彼の鮮やかな手法の萌芽を、ここにすでに見ることができるのではないだろうか。

自らの才能・適性に対する自覚も早かった。将来はデザイナー、当時の言葉でいう図案家になろうと決心したのは中学卒業の1年くらい前のことだという。絵画を志す気持は全くなく、はじめからデザイナー志望だったというのが、いかにも彼らしいところだ。そもそも亀倉家は芸術好きの一家で、父親が毎月取っていが中央美術』等の雑誌や沢山あった芸術書を、子供の頃からよく見ていたし、すぐ上の兄は日本画家志望で帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)に進んでいた。しかし亀倉自身は、定規やコンパスを使って描く幾何学的なきっちりとした図形のほうが好きで、中学時代も好んでポスターを描いていた。その彼が、カッサンドルの手になる、パリの百貨店ギャルリー・ラファイエットのポスターの図版を見て大きな衝撃を受ける。

そして直感的にグラフィック・デザイナーになることを決心したという。このように出発以来迷うことなくデザインひとすじの亀倉ではあるが、もし幼少年期の環境がもっと違ったものであったらあるいは建築家になっていたのではないか、というのが近頃になって彼のもらすところである。

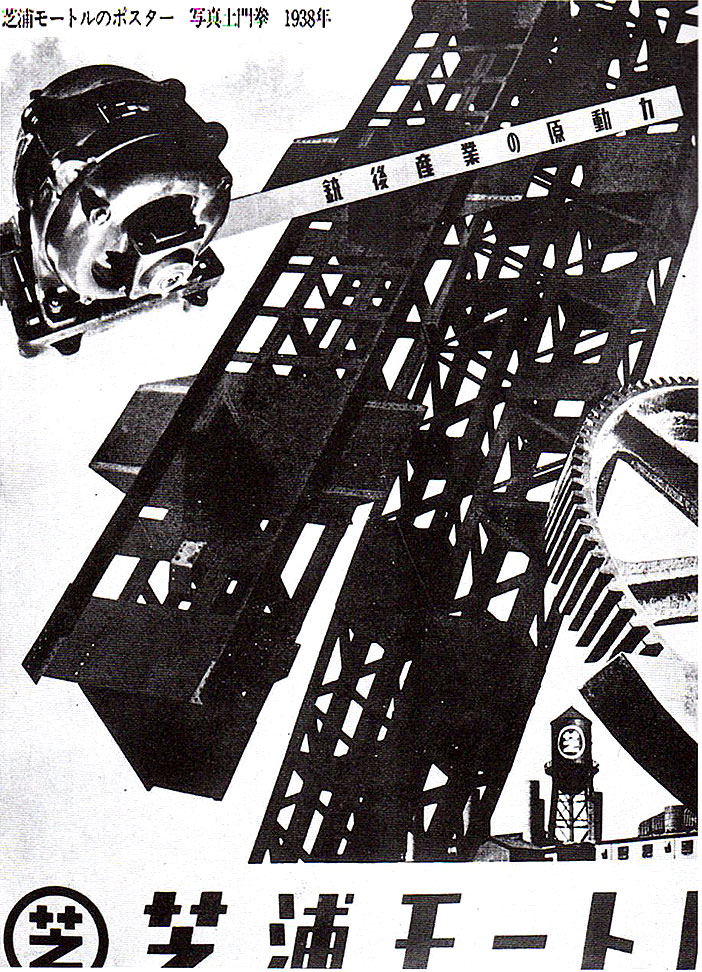

■1933-1938

1933年に中学を卒業するとすぐ、太田英茂の主宰する共同広告事務所に入る。

朝日新開に載った「少年図案家を求む」という募集広告に応募して、200人ほどの応募者の中からただひとりの採用だった。大変な不況の時代で、街には失業者が溢れていた。この事務所には原弘、河野鷹思らが顧問級で関わっており、亀倉が入所したとき常勤でデザインを担当していたのは大久保武であった。亀倉よりひと月遅れて氏原忠夫が入ってくる。亀倉はここではもっぱら「少年図案家のカメさん」と呼ばれた。当時の様子を彼はこう語っている。「原さんと河野さんが来ると、おれなんか、玄関で靴を大急ぎでパーツと氏原と二人でそろえたものだよ。しかられるからね」(『デザイン』1980年8月号座談会より)。大久保によれば、「亀倉君のその頃の作品は、今の作風から想像出来ないような渋くて地味な色彩だった」。

また大久保らは「よく感覚養成という名目で、二人を連れて新しく封切られたフランス映画を見に行ったり、新しく出来た喫茶店へ棚排を飲みに出掛けた」という(大久保武「デザインと私」『日本デザイン小史』)太田の事務所での仕事は数カ月でやめ、亀倉はフリーになった。学校に行こうという気はなかった。当時の美校で教える図案とは、たとえば花を写生してそれを単純化する硬化、あるいは連続模様の作り方、といった主に染色図案をさしており、今日我々がデザインと言う時のそれとは全く異なるものだった。「いかに描くか」が問題であって「いかに構成するか」ではなかった。そこには全然、亀倉の求めるものはなかった。

亀倉の目は、もっと別のところに向けられていた。カッサンドルの、機関車を大胆に単純化しスピード感ある画面に仕上げたあの有名な鉄道ポスターが発表されたのが1927年。近代プロパガンダ・ポスターの発生地ソ連で、リシツキーのデザインによる『ussR』が創刊されたのが1930年である。ソビエトは革命政権樹立後、イデオロギーの浸透・徹底を進めるために、言葉によらない視覚表現の発達に力を入れていた。表紙からレイアウトまですべてリシツキーの手になる『ussR』で彼のフォトモンタージュを初めて見た時、大変なショックを受けた、と亀倉は言っている。

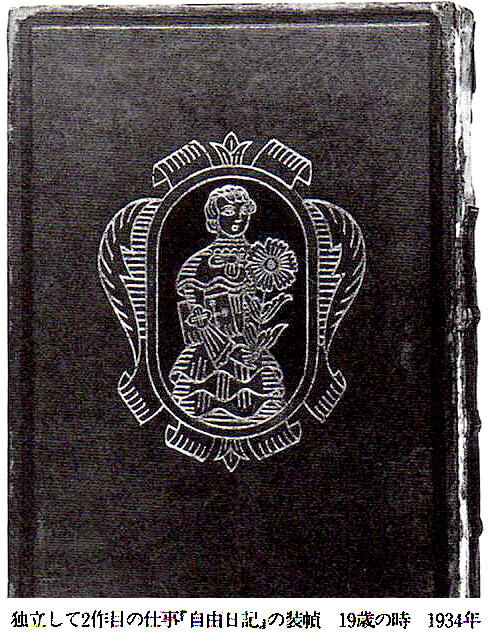

独力で新しいデザインの探究に向かった亀倉にとって、その方向を決定づけたのは、本屋である日見つけたバウハウスの本『staatliches BauhausinWeimar1919−1923』であった。従来の単なる図案ではない、伝達という目的をもった表現様式を模索していく中から、独立後の亀倉の最初の仕事が世に出る。第一書房刊行の、『自由日記』とサン・テグジュペリの『夜間飛行』の装帳である。1934年のことで、亀倉は弱冠19歳であった。この時期の亀倉の活動で特記すべきは、1933年から34年にかけてのほぼ1年余り、総合雑誌『セルパン』に映画批評を書いていたことである。

武蔵境の彼の家の近くに、イタリア文学者の三浦逸雄(三浦朱門の父)が住んでいて、子供の頃から顔なじみだった。当時、『セルバン』の編集をしていた三浦は、大の映画好きで新しい映画といえば片っ端から見て歩いていた亀倉に、自分の雑誌の映画評をまかせたのである。ちょうど「巴里の屋根の下」、「三文オペラ」、「自由を我等に」といった欧州映画の全盛期だった。日本でもトーキー時代に入り、小津安二郎、五所平之肋、溝口健二らのいわゆる文芸映画が最も盛んだった時代である。それらのポスターを河野鷹思、山下謙一、栗田次郎らが描いていた。彼らは定規など使わずフリーハンドで筆勢にまかせて描いていたという。 2

その頃は総合雑誌に載る映画評といえば欧米映画を対象とするのが普通で、日本映画の批評はほとんどなかった。亀倉は「人生案内」などのソビエト映画を好む一方、小津安二郎、山中貞雄らの初期作品を積極的にとりあげた。また時にはニュース映画ばかりを集めて批評したこともあった。映画を見てすぐその足で印刷屋に行き、刷っている横で今見てきたばかりの映画の批評を書く。亀倉の名は、一時映画批評家としていささか知られるようになったという。当時早稲田の学生だった田村泰次郎もこの映画評を愛読していて、後に亀倉と会った時、「中でもあのニュース映画批評は傑作だった」と言ったそうである。

映画評論家・亀倉雄策がまだ20歳にもならない若者であったことは、ほとんど誰も知らなかった。朝日新聞などに映画批評を書いていた評論家・杉山静夫が、滝口修造の家で亀倉を紹介され「こんなに若い人があの批評を書いていたのか。知らなかった」と心底驚いたという話が残っている。

このようにごく若いうちからひとかどの文章家ぶりを示していた亀倉は、もちろん非常な読書家でもあった。中学時代から熱中して読んだのはジャン・コクトーである。演劇・詩・小説・評論・シナリオ・映画・絵画とあらゆる芸術ジャンルに革新的な活動を続けたコクトーに、少年亀倉は文字どおり魅せられてしまった。

アンドレ・マルローの名を知ったのは、フランス留学から帰ったばかりの小松清を通してである。小松とは、三浦逸雄を介して親しくなった。滞仏中にマルローと親交を結び、終生、親友であり続けた小松は、その頃マルローの作品の翻訳に励んでいた。その彼の口から直接聞くマルローの話は、若い亀倉の心を大きく揺り動かしたに違いない。また、『夜間飛行』の装帳をしたことがきっかけとなってサン・テグジュペリを読むようになり、中でも『人間の土地』を貪るように読んだのもこの頃だ。この本のことを彼は「僕の人間形成の糧だった」と言っている。思想的な影響は、「結局、19、20の頃に読んだものにつきる」というのが彼の述懐だが、マルロー、コクトー、サン・テグジュペリのほか、「根っからのリベラリスト」をもって任じる彼としては、ジャン・ジャック・ルソーの思想にも感銘を受けたという。

こうした読書傾向は、当然にも亀倉の交友関係と深いかかわりがある。小松清にかわいがられてしょっちゅう小松の家に行っていた彼は、小松の周辺のフランス文学関係の人達と親しくなっていく。自分でも「ものすごく早熟だった」と言う彼は、齢を言わなかったこともあって、まわりの人達に一人前の大人として扱われていた。「僕は本当に友達に恵まれていた。三浦さんと知り合いになったことで、小松さんやロシア文学の中山省三郎、詩人の春山行夫、美術評論家の柳亮といった人達と顔なじみになって、大学の講義にもまさる色々なことを敢えてもらった。また仕事も紹介してもらった。人の運というのは友達によってもたらされるものだし、特に少年時代の友達は大切だと思う」と彼は語っている。

余談だが、亀倉はコクトーその人に会っている。1936年、船旅の途中で神戸に立ち寄ったコクトーは、そのあと東京にやって来た。小松清や堀口大学は東京駅までコクトーを迎えに行った。その後、急病になった堀口に代わって亀倉は、小松と一緒に東京を案内することになったのである。神戸出身の小於が東京をあまり知らないと言うので、深川の察を見せたり、上野の美術館の日本南画展とか、銀座の夜店へ連れて行ったりした。こうして一日中コクトーのそばで過ごした。本を読んで想像していたとおり、この生粋のパリジャンはおしゃれで優雅さと洗練の極致を示しており、若い亀倉は大いに感激した。ちなみに、当時の亀倉はほっそりとした美少年であったという。

早い時期にやはり小松を通じて親しくなった人物に、滝口修造がいる。亀倉より12歳年長の滝口はその頃まだ無名だったが、彼らの仲間のあいだでは「大した人だ」と評判だった。海外の新しい芸術活動の話が開けることは、亀倉にとって何よりの楽しみで、当時大久保に住んでいた滝口のところに足繁く通った。滝口とのつき合いはその後も長く続く。1938年に亀倉は雑誌『広告界』(『アイデア』の前身)で、内外の最新デザイン情報の紹介欄を執筆している。そのタイトルを”pages a la Page〝(「流動する頁」)と名づけたのは滝口だ。1951年に刊行された『商業デザイン全集』は滝口、勝見勝らが企画したもので、亀倉も編集に参加している。その後、中央公論社のギャラリーで亀倉の個展が開催された(1953年)が、やはりこの時も、滝口から彼一流の洗練された文体で推薦文が寄せられている。

青春時代に親しくなった同業の友人としては、まず高橋錦吉(上図)と藤好鶴之助がいる。高橋は三省堂の図案部に、藤好は『広告界』の編集部にいた。夕方になると3人でよく喫茶店に行く。当時の青年が行く所といえば喫茶店しかなかった。10銭でコーヒーが1杯飲めた時代である。その喫茶店で知り合ったのが勝見勝であった。語学に堪能な勝見はその頃翻訳をやっていた。ロシア・アヴァンギャルドや構成主義に通じていた勝見は、戦後、デザイン評論家として活躍、世界各国のデザイン運動の紹介に努め、一貫して亀倉らを支持して彼らを理論的にバックアップしていくことになる。

「日本デザインコミッティーの発足理念」

美術とデザインと建築は、時代の良き形を追い求める人間活動の、互いに切り離せぬ構成要素である。 これらはしばしば、孤立した文化領域、互いに対立する活動と見なされ勝ちであるが、専門と分化は、人類文明のトータルな進歩を前提としてのみ是認されよう。 われわれは相互の無理解、先入見、専門家がおち入り勝ちの独断を排斥する。 建築家とデザイナーと美術家は、汎地球的な規模における人類文明のため、協力を重ねなければならない必要性を、改めてここに確認する。

勝見勝 創立メンバー/評論家

.png)