福田繁雄

■オゲシダクフのできるまで

ごく平凡で、なにげなく、、見過ごしてから一瞬ギクリと硬直して立ち止まり、小膝をたたいて生き甲斐を感じる。これは、理想のデザインに対する福田繁雄自身の言葉であるが、この言葉ほど福田のデザインを端的に表したものはないように思う。今回2009年に急逝(きゅうせい)した福田の没後初めてめ大回顧展開催にあたって、膨大な数の福田自身による著作、そして批評家による福田論を紐解き、改めてその人と仕事について考える機会を得た。しかし、あまりに長きにわたって、グラフィックデザイン界の先頸を走り続けたその濃密な生涯をここで全て述べることは不可能である。そこで、1970年代填までの作品を概観し、彼の仕事を形づくる「エレメント」がどのように生まれたのかを考察することで、そのデザインを知る手がかりとしたい。

福田繁雄は、1932年、東京に生まれる。幼い頃から絵が好きであったという福田少年は、12歳で母の実家である岩手県二戸市に疎開、中学・高校時代通して、後に若くして亡くなる兄とともに漫画を描くことに熱中した。17歳のとき4コマ漫画、「すねをかじる兄弟」は、脛男を蚊汁(なんというあて字)兄弟の日常生活をユーモラスに描いたもの。雑誌「蛍雪時代」の全国学生漫画コンクール入選、連載されたということから実力は証明済みであるが、注目したいのは、その題材である。そこにはロボットや宇宙船、スーパーヒーローは登場しない。家の中や近所の空き地を舞台に起こるのは、誰にでも経験のある小さな珍事であり、その小気味よいストーリー展開が、読者の笑みを誘う。この漫画で発揮された福田の才能は、そのデザインを語る上で非常に重要なものであろう。海外で初めての個展を企画したポール・ランドが指摘するように、優れた観察眼によって事物の神髄をつかみ、蒸留し、作品として完成に導くという福田の手法がすでに見られるからである。

対象とする出来事のエッセンスを見抜き、限られた文字とコマ割りの中に、その核となる部分(ユーモア)だけを強調し、顕在化させて表現する。これは福田のデザインの方法と共通するものであり、実際に漫画に没頭していたこの時期の福田は、同時にポスター制作に熱を入れ取り組んでいる。

中学生の頓からその魅力に取り付かれ、新聞紙上のポスターコンクールに応募、入選を繰り返したという彼にとって、それは体に組み込まれた「バネ」として、生涯「離れられないターゲット」となる。

1951年、福田は岩手県立福岡高校を卒業、東京藝術大学進学を目指して帰京する。奇しくも広告作家懇談会を前身とした日本宣伝美術会が結成されたのが同じ1951年。日本宣伝美術会は、亀倉雄策、高橋綿吉、河野鷹思らを中心に、デザイナーたちの結束と交流、デザインの社会的地位向上目指して結成された団体である。この「宣伝」という言葉の中には、彼らが自身の仕事を定義するのに、「商業美術よりももっと範囲を拡げ宣伝美術という社会的文化的意味」の示唆を意図したこと、すなわち、商業的であることを否定はしないが、美術家としての自立性を確保したいとする念願があつた。

実際、初期の会員たちの中には、「日ごろスポンサーの意向や宣伝、広告の機構にしばられているデザイナーたちが、そういう制約からはなれて造形上の可能性を純粋に過求しようという空気」があったという。きたる東京オリンピックや大坂万博に向けて動き出した日本のグラフィックデザイン界を牽引したデザイナーたちのこうした意識が、以後も底流し続けたことは、ひとつの様式に固まらない個性豊かな日本人デザイナーたちを生み出した要因といえよう。彼らによる記念碑的な展覧会、グラフィツク’55(「今日の商業デザイン展グラフイック’55」日本橋高島屋、1955年)は、展覧会のために制作された原画ではなく、日々の仕事で実際に使用した印刷物を展示した意欲的なものであり、当時学生であった福田の胸にも少なからぬ衝撃を与えている。

まさにグラフィックデザイン黎明期といえるこのような時代に青年期を過ごした福田の中では、何が生まれて育ったのだろう。日宣美の功積のひとつが、結成の2年後には一般公募による展覧会を開催し、新人デザイナーの登竜門として大きな役割を果たしたことであるのはいうまでもない。福田もまた在学中から日宣美展に挑戦、卒業の前年に23歳で初入選を果たした後、入選を繰り返したが、実は早々に奨励賞を受賞する仲間の姿に焦りを感じていたという。この時期の作品を見ると、大学在学中から日本童画会展に出品、1955年にはアンデルセン生誕150年記念賞を受賞するしたほど、童画や絵本の世界に関心を寄せていた福田ならではといえる親しみやすも、イラストを使用したポスターが多い。一方で、≪サンケイ新聞≫(下図)に見られるのは、限られた色と線によるシンプルなデザイン。

「直線的な表現手段によるイラストレーションの強さと効果を確かめた時期の作品」と自身で振り返っているとおり、後の福田の簡明直裁なスタイルを彷彿とさせる。その後、1958年に≪エスサン肥料≫でついに日宣美展特選を得た福田は、同年、2年間勤めた味の素株式会社広告部を退社、河野鷹思を中心に役立されンた「デスカ」を経て、27歳でフリーのグラフィックデザイナーとなる。

そしてこの頃、福田は非常に重要な二つの出会いをする。ひとつは、1957年、東京国際版画ビエンナーレに出品されたエッシャーの作品との出会い、もうひとつは、1960年、世界デザイン会議における、イタリア人デザイナー、ブルーノ・ムナーリとの出会いである。エッシャーからは、その完璧な構図、発想と技術、そして何よりも伝えるべき内容を面白く絵で楽しませるという「視覚伝達の原点」を学んだという福田は、以後生涯にわたって古今東西のトリックアート研究に熱中することになる。また、ムナーリとの邂逅(かいこう・めぐりあい)は、合理性を最優先させる時代の傾向に対して、生活やデザインの中での「遊び」の重要性を福田に開眼させる。その直接的な影響については、すでに大学在学中から取り組んでいた絵本制作に本格的に着手、出版したことがあげられよう。「線で読む本」という副題がつけられた「ROMEO AND JURIET」は、最小限のセリフとその感情を表した線とで構成されたもの。また、「こぶとり』は、丸、三角、四角などの基本的な図形だけを組み合わせて物語をつむぐこと、つまり読者とコミュニケーションすることを試みたもので、いずれも後の福田のデザインにおける重要な要素となる造形を含んでいる。

ムナーリの創作活動の幅広さもまた、福田の仕事に大きな刺激を与えた。1963年頃、長女(美蘭)の誕生をひとつのきっかけに、福田はおもちや作りをはじめる。早くも1965年には玩具だけの個展(「デザイン展”&”」、日本橋丸善画廊)を開催した福田であるが、これはグラフィック以外の仕事としてははじめてのものであり、立体作品への第一歩ともとることができよう。実際、1967年に開かれたニューヨークでの個展の際には、≪バード・ツリー≫(下図)を高さ2mに拡大した作品を制作している。

福田は、時代性を敏感に反映し、家庭のぬくもりを感じさせる玩具に、「芸術作品では体験できなかった物との対話の喜び」を見出した。彼にとって玩具とは、「いってみればグラフィカルな必然性や、ヴィジュアルな効果そのものが、そのまま機能として完結しているような作品」であり、これまで一方通行的なコミュニケートの方法をとっていたグラフィックに対し、それは「手や行為を通じてとりかわされる緊密な対話を実現」するものであった。そして当時、「デザインが、デザイン界だけで論じ、空回りする時代」の終局を肌で感じていた若きデザイナーは、この緊密なコミュニケーションの手法こそが新しいグラフィックデザインを切り開く鍵であると考え、そのツールとして「視覚トリック」をグラフィックの領域に持ち込んだのである。福田は、コミュニケーションの相手=見る者の視点に立つ、ということを究極まで推し進めた結果、人間の視覚へ興味を寄せ、その不確かさ、そしてそれゆえの面白さを利用した作品を制作する。視覚トリックを施された福田のポスター作品を前に、我々は足を止め、しばし考えるだろう。そしておそらく次の瞬間、その罠に気付き、ポンと膝を打つか、ニヤリとするか。もしかしたらr「バカにして!」と怒るかもしれない。いずれにしてもそこには、作る人(=情報の伝え手)と見る人(=情報の受け手)との非常に密接で浪厚なコミュニケーションが成立しているのである。

先に述べた戦後日本のグラフィックデザイン界の基礎を作ったデザイナーたちを第一世代とするならば、福田は第二世代のデザイナーである。先駆者たちによって整えられたグラフィックデザインの世界を今日的に改革し、また奇才ぞろいの同世代の仲間達の中で自分のデザインを確立するため、福田の中にある種の格闘や試行錯誤があったことは想像に難くない。自身のスタイルを模索していた彼にとって、エッシャーやムナーリとの出会い、そして、作り手と受け手とのコミュニケーションを実感することのできる玩具制作は、非常に重要な役割を果たしたことだろう。こうして、グラフィックデザインの中に「遊び=視覚トリック」を取り入れた福田スタイルは誕生する。しかし、これはあくまで外的な刺激によって花開いた、福田本来の資質であるということも忘れてはならない。坂根厳夫は、福田の造形におけくる「秘められた童心」について、「(デザイナーという)職業的な目を獲得する前に身につけてしまった、物との対話の習性」と説明しているが、これは非常に的を得た考察といえよう。

さて、1965年、福田とその同世代の田中一光や永井一正、横尾忠則らに招待作家を加えた11人のデザイナーは、「グラフィクデザイン展<ペルソナ〉」(銀座松屋)を開催する。これは、新世代デザイナー」たちによる世代交代を印象付けたエポックメイキングな展覧会であり、福田は、逆面相を発想の下敷きにした「回転ポスター」(上図)を同展に出品している。目を開いて口を閉じた人間の姿が描かれた「見て口を閉ざす日本人」というこの作品、天地をひっくり返すと、目を閉じて口を大きく開けた人物が浮かび上がる。見ないでさわぐ日本人」というわけである。これは、一枚のポスターの中に二つの意味を盛り込んだ多義ポスターであり、後の福田の代名詞となるトリッキーな要素を含んでいるということで重要である。

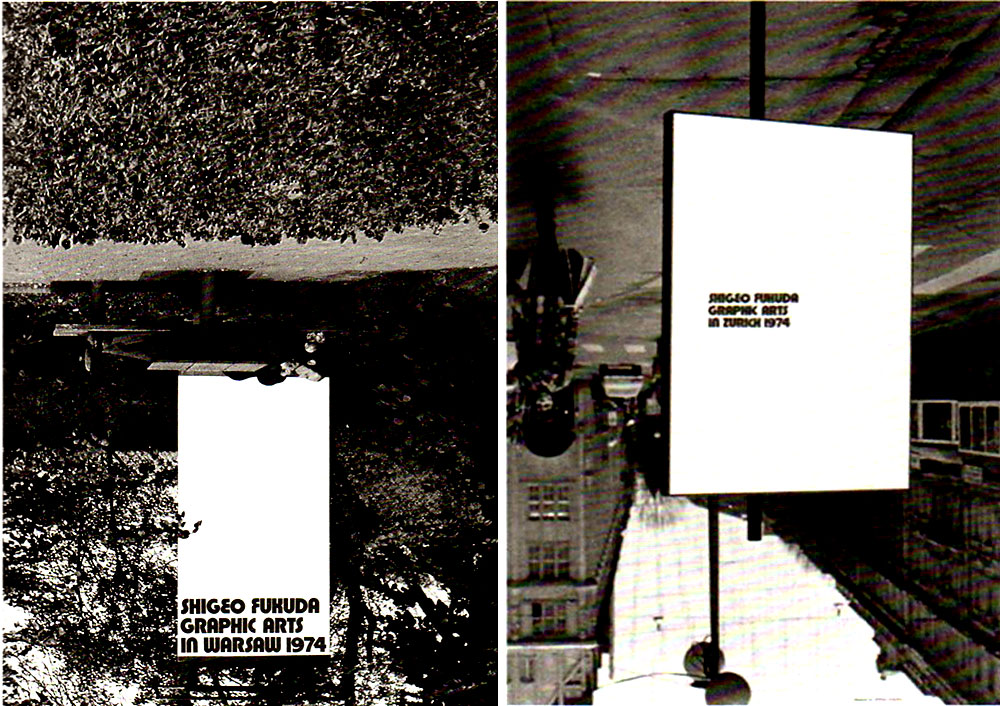

天地逆転という発想は、1974年に制作された≪福田繁雄グラフィックアーツ≫(上図)にも見られるが、これは、普通のポスターより目立つという理由から写真を逆さまに使用したもの。常識を外すことをものともしないこの自由なアイデアは、代表作≪VICTORY 1945>(cat.no.80)誕生秘話をも彷彿とさせる。福田は、このペルソナ展以後、大阪万博のポスターデザインを手掛けるなど、第二世代の代表的デザイナーとして確固たる地位を築いてゆく。そして同時に、視覚トリック、イリュージョンヘの志向はますます高まるのである。

トリックアート、だまし絵と一口に言っても、その言葉の示す範囲は非常にあいまいである。谷川渥によると、エツシヤーのような心理学的メカニズムに基づいて構成された作品は、厳密な意味でだまし絵ではないという。だまし絵とは本来、本物とみまがうばかりに写実的に描かれた絵画作品を指し、その歴史は非常に古い。

一方で「だまし絵」と非常に近いものとして「アナモルフォーズ」があげちれるが、これは「歪像画」と訳されるとおり、極端に歪んだ像を描き、それをある特定の視点から、あるいは鏡などを利用して見ることによって、本来の形が現れる絵画を指す。

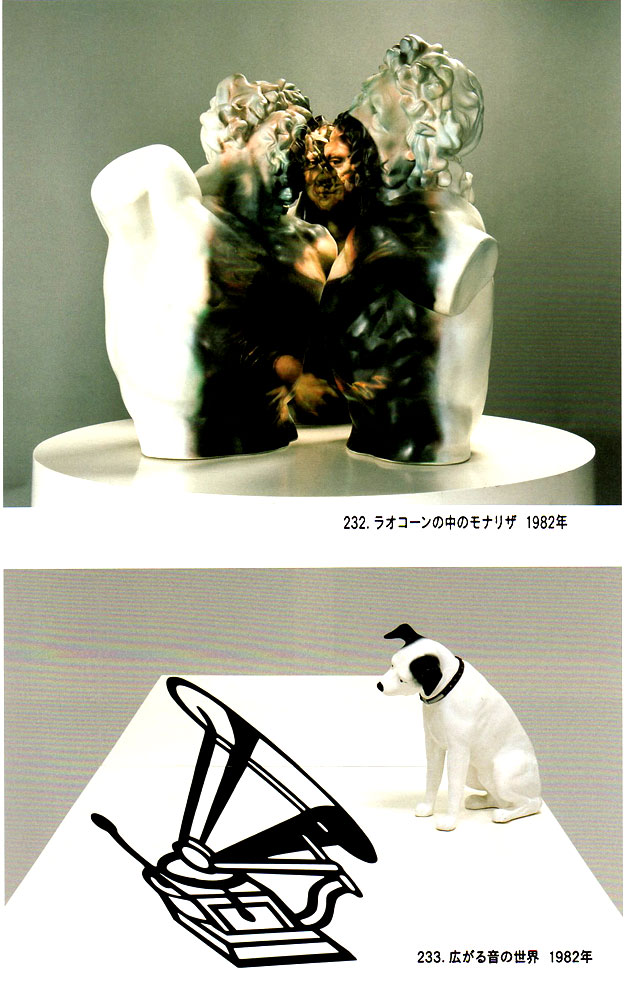

一般的な線遠近法の限界・・・定められた一点の視点から画面を見ることでしか正しい画像が得られない・・・を利用したこの手法は、福田作品の中にたびたび用いられている。アナモルフォーズの傑作として名高いホルバインの≪大使たち≫を用いたポスター(上図)立体作品≪広がる音の世界≫(下図)、そして公共の歩道橋にも。視角をあやつるトリックは福田にとって、人間の視るという機能を意識し、その限界と新しい可能性を教えてくれる刺激的なものであったといえる。

1960年代後半は、福田が立体作品を盛んに製作しはじめた時期とも重なる。「二つの形をもった一つの立体」シリーズは、立体作品の中で最初期のものであり、1969年にはじめて発表された。福田は、平面が一方向だけで人間と向き合うのに対し、立体は360度で、360倍の親しさで語りかけるという点で、より濃度の高いコミュニケーションを実現できると考えた。その一方で福田は、造形を平面と立体とに分けて考えるのは間違ったことではないかとする。それは単なる分類であり、ある考えを形に表す際に、平面と立体のどちらの方がよりよく表現できるかということによって選択するべきではないかと。アイデアを何よりも重視し、それをより効果的に形にするためには垣根を軽々と越えてゆく。ここに、「軽業師」原田の一貫した制作信念をうかがうことができる。

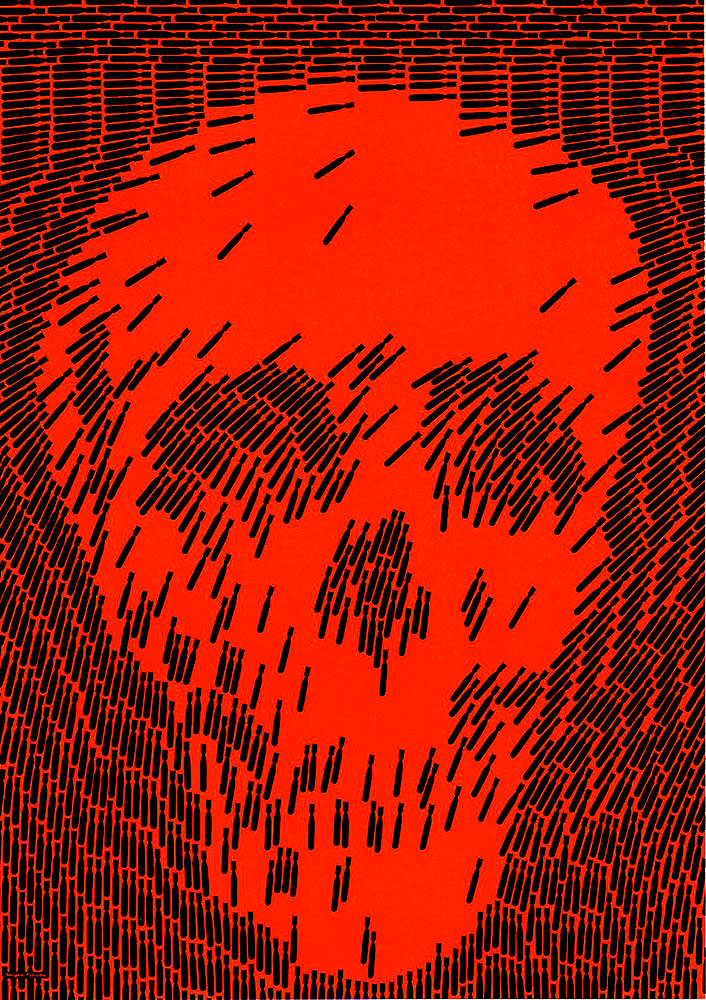

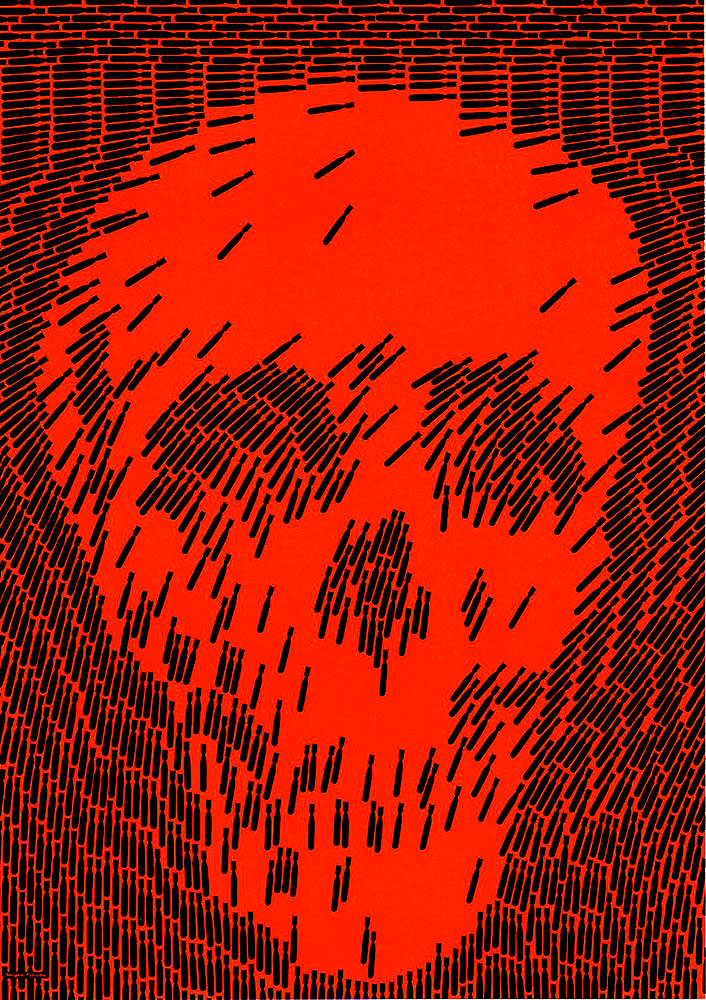

ポスター制作の際にも原田のその場限りのユーモアやビジュアル的なインパクトだけを狙って、作品に視覚トリックをしかけるのではない。トリックは福田のポスターの中で、常に重要なコミュニケーションツールとしての役割を果たしているのである。例えば、伝達すべき情報を限られた線や色で実現するために、福田が使うのは、視角トリックのひとつ、ダブルイメージである。心理学用語で「多義図形」とよばれる「図」と「地」の関係を利用したこのトリックは、描かれた図形の部分に注目すれば壷が、背景の「地」の部分に注目すれば向かい合つた人物の横顔が見えるという「ルビンの壷」で有名だろう。ひとつの形によって二つの形を表現することを可能にするこの原理を利用した≪NO MORE≫(下図)は、「反戦」をテーマに、したものであり、画面には1286個の爆弾が描かれている。

しかし視点を変えて、「地」の部分に注目すると、そこには爆弾の結果として生じる頭蓋骨が表れ、この文字のないポスターから明快かつ感烈なメッセージが発せられていることに気づく。また、福田作品によく登場する泰西名画の中の人物や有名人たちも重要な装置といえる。例えぼ世界中の人々に長く知られた「モナリザ」(下図)は、その有名さゆえにすでにコミュニケーションの半分を捉えているといえるからである。こうした人類に共通の明瞭なヴィジュアル言語(visual language)を駆使したことこそ、福田が世界で受け入れられた大きな要因のひとつといえる。

永井一正は、デザイナーとは仕事柄、多岐にわたるクライアントや媒体の要求に応えるためいかに個性的といえども、どうしても表現の幅が広がっていくが、福田の作品はどれを見ても一目で福田と分かると語る。この福田評からは、彼の独創性が単なる個性とは一線を画したものであることが分かる。福田が繰り返えし述べる、「情報を受け取る人間の視角を基本とした創作活動とは、コミュニケーションをとる相手を第一義と考えることから仕事をはじめるということである。この一貫した理論に支えられた福田が「個性」とは、他を排除することによって際立つものではなく、むしろそれを尊重した上で生まれる、メディアや国の違いを超えて情報伝達を可能にする明快さや柔軟さ、そして卓越した表現力にあるといえよう。

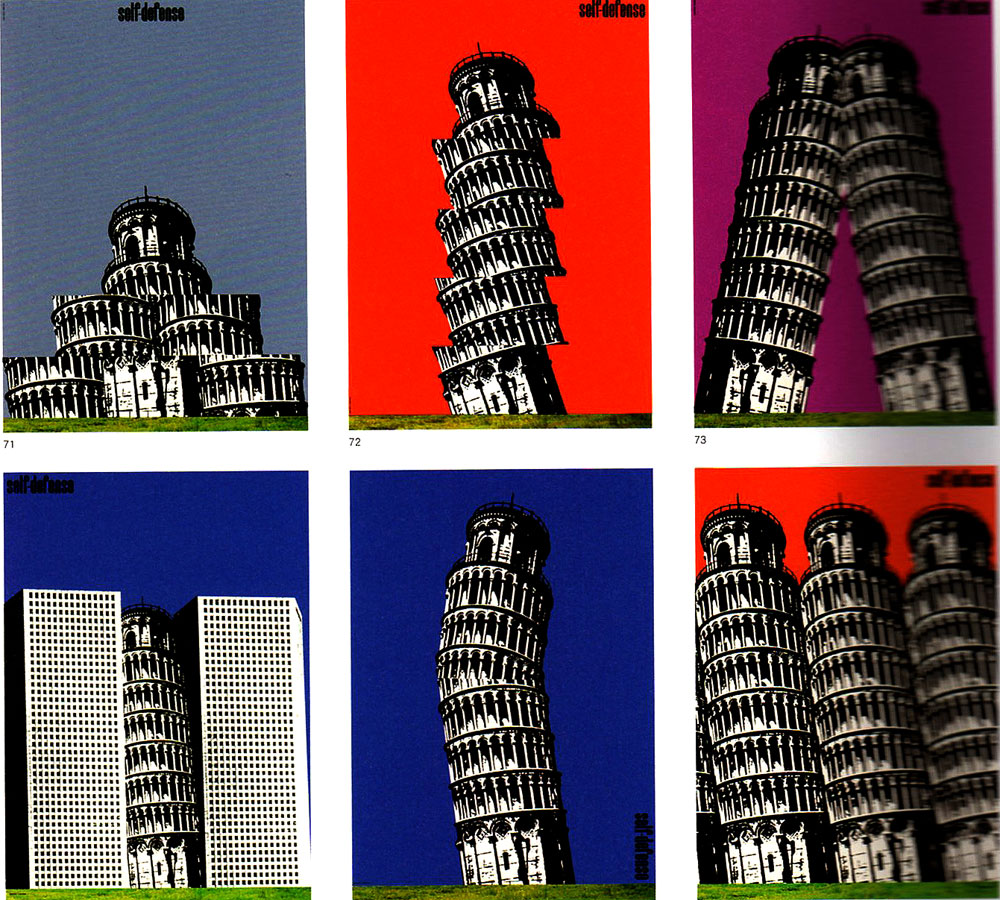

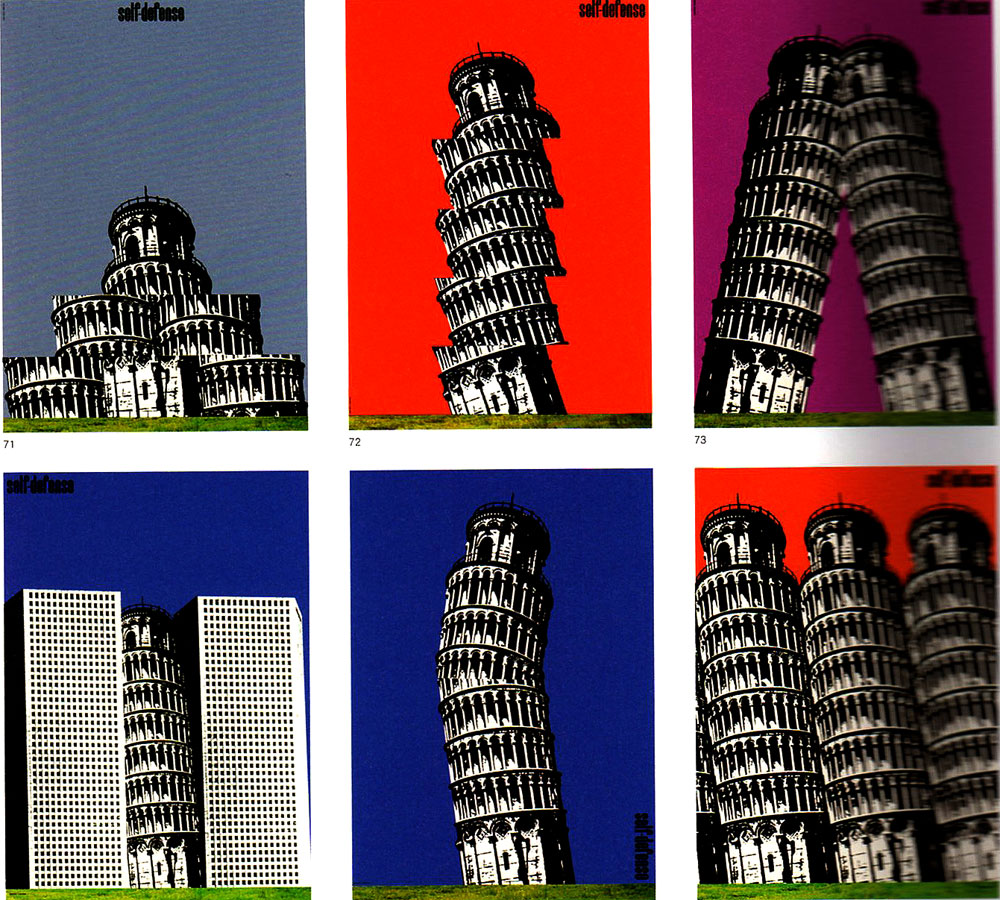

加えて、深刻なテーマにはユーモアが最高のスパイス、と語る福田は、「Happy birthday」を「Happy Earthday」(上図)ともじり、じりじりと倒れ続けるピサの斜塔を視覚的に保護する(下図)。

ユーモアは、デザインと同様にそれぞれの時代や人の営みにかかわる「文化」であるという考えもまた、長きにわたる世界的デザイナーとしての活躍を可能にした一因であろう。

没後、福田のアトリエに残された膨大なアイデアスケッチは、現在その大部分が二戸市に新着されている(上図左右)。世界各国、全国各地のホテルの便箋に描かれたこれらのデッサンは、対象を前にして「手で書く」ことを自身のデザインの核とする福田の制作過程を知る貴重な資料であるとともに、「とにかく四六時中手を動かしていた」というアイデアの人、福田繁雄像をはっきりと浮かび上がらせる。限りない好奇心から生まれる類まれなアイデアと理智的な計算、そしてそれを表現する技術+ユーモアこれらが福田デザインの「エレメント」といえそうである。観る者へ参加を促す福田作品のインタラクティブな側面から、ときにそのデザインは「開かれたデザイン」と呼ばれることがある。遊びゴコロにあふれたその作品を「遊びのデザイン」と呼ぶこともできよう。しかしこの文章の結びとして、あえて結論づけたい。福田のデザインは、人やものに対する限りない愛情に裏付げられた「心のデザイン」である。 (岩手県立美術館学童鼻)

Top