ジョン・ジェイコブ

1.最初期ニューヨーク(1890−1921年)

マン・レイの名で知られる作家、エマニュエル・ラドニッキーは1890年8月27日に、米国ペンシルヴェニア州フィラデルフィアで誕生した。父親メラツクは仕立屋、母親ミーニヤはお針子をしており、1880年代にロシアからアメリカ合衆国へと移住してきた。一家は1897年にニューヨークのブルックリンに居を移すが、この地でエマニュエルはほかの勉強は差し置いて、絵画や素描を描くことへの興味を募らせていく

高校では建築家になるための訓練を受け、製図や機械工学、またレタリング(上図)などを学んだ。両親はエマニュエルが将来性に乏しい絵画に没頭することを認めていなかったので、彼は内緒で絵を描いていた。ポケットに小遣いが足りなくなった時には、地元の美術用品店から絵具のチューブを失敬してくることもあったという。兄妹や遊び仲間たちの中で、お気に入りのモデルとなったのは、妹のドロシー(愛称ドーラ)であった。

1908年に高校を卒業すると、ニューヨーク大学で建築を学ぶための奨学金を得られることになったが、エマニュエルは絵画に専念するためこれを辞退した。彼の熱意にほだされた両親は、自宅で制作できるようにと小さなスタジオ・スペースを設えてやった。数々の美術館や画廊があるマンハッタンに引き寄せられたエマニュエルは、写真家のアルフレッド・スティーグリッツが運営する「291」画廊を訪れ、やがてここに足繁く通うようになる。元々は「フォト・セセッションの小ギャラリー」という名称で1905年に開設されたこの画廊で、エマニュエルは初めて芸術作品としての写真に眼を開かれることになるのである。欧州の近代美術と最初に出会ったのもこの画廊で、とくにセザンヌやロダン、ブランクーシの作品に惹かれたと言う。1908年には、マクベス画廊でアシュカン・スクール(ごみ箱派)や、のちに彼の師となるロバート・ヘンリの作品にも出会ったエマニュエルは、「ナショナル・アカデミー・オブ・デザイン」や「アート・ステューデンツ・リーグ・ニューヨーク」といった美術学校が主催するドローイング教室に登録し、1912年には自立を目指してニューヨーク市にあるマグロウ社に、地図製作の図案家として勤務し始めた。

エマニュエルが初期に制作した作品の中で、最も革新的なもののひとつが《タペストリー》だ。1911年に制作されたこの作品は、110枚の布サンプルを、カンヴァスにピンで留めて作ったキルトで、身のまわりで見つけた素材をコラージュした、力強い抽象作品として注目に値する。彼は後年、何度もこのモティーフに立ち戻って、いくつかの異なる作品を制作している(下図)。

1912年、ラドニツキー家はユダヤ人差別を逃れるため、姓をレイ[Ray]に変更した。「マニー」というニックネームで呼ばれることが多かったエマニュエルは、これを短縮して「マン」とし、以降彼の作品は「マン・レイ(しばしばMRと省略される)」の署名を伴って生み出されることになる。この年、マン・レイはニューヨークのフェレール・センターで画家ロバート・ヘンリの教室に通い始めた。ここで彼は、自称・革命家たちやアナーキストたちと肩を並べ、モデルを使った人物画を学んだ。画家ジョージ・ベロウズの授業では、マン・レイの木炭スケッチが独創性と想像力に富んだ作品として授業で取り上げられたという。1913年には、「アーモリー・ショー」として知られる国際現代美術展が開催され、アメリカ人に欧州のモダニズムを紹介する初めての大規模な機会となった。この展覧会を包み込んだ熱気と興奮の渦の中心となったのが、マルセル・デュシャンの作品、《階段を降りる裸体》である。繰り返しこの展覧会に足を運んだマン・レイにとって、この時の体験は消化するまでに何カ月も要するものであったようだ(下図)。「私の心は騒いでいた」と、のちに彼は書いている。「肥沃な土地に蒔かれて、芽を出さんとしている種のように騒いでいた」。

1913年、実家を出たマン・レイは、ニュージャージー州リッジフイールドにある、人里離れた芸術家たちのコミュニティに居を移し、マグロウ社での勤務のため、週に3日はマンハッタンに戻るという生活を送り始める。リッジフイールドでは、ベルギー出身の詩人、ドンナ・ラクール(ペンネーム:アドン・ラクロワ)と出会い、ふたりは間もなく結婚した(下図)。

マン・レイをマラルメやランボー、そしてアポリネールら、フランスの詩人たちの作品に触れさせたのは彼女である。マン・レイはまたこの地で、自身の作品を記録するための写真技術を習得した(下図)。

マン・レイはのちにこう説明している。「私は画家として出発した。自分で描いたカンヴァスを写真に撮ることによって、私は白黒の複製物の価値を発見した。作品そのものを破壊して、複写のみを保存する暗がきたのだ」。それからというもの、マン・レイは作品に関する詳細な記録をカード式のファイルに残し始める。それぞれのカードには、作品の写真ないしは小さなドローイングと、その作品がどこで展示されたか、どのような状態にあるか、誰が購入したかなどが記録されている。

当時、ラクロワとマン・レイはフランスヘの移住を考えていたが、第一次世界大戦の勃発によりこの計画は見送られた。アーモリー・ショーを訪れて以来、大画面による作品の制作を決意していたマン・レイは、初の大型の絵画《戦争A.D.MCMXIV》を1914年に完成させている。(上図右参照)本展では、マン・レイ初期の記録写真により同作品を紹介する(上図)。

1915年には、コレクターのウオルター・アレンズバーグがリッジフイールドのコミュニティを頻繁に訪ねるようになり、同年夏にはマルセル・デュシャンを連れて訪問した。お互いに何か近い精神性を感じ取ったデュシャンとマン・レイは、生涯を通じての友人、かつチェスの対戦相手となり、作品制作においても頻繁にコラボレーションを試みることになる。同年、マン・レイはニューヨークのダニエル画廊で初の個展を開く。批評家たちから好評を得ることはなかったものの、作品は数点売れ、手にした2,000ドルはマグロウ社での勤務時間を減らし、マンハッタンでスタジオを開くための資金となった。デュシャンが《大ガラス》の制作案を練っていたスタジオはそのすぐ近くにあった(下図)。

夜になると、デュシャンとマン・レイはオハイオ出身の若い彫刻家ベレニス・アボットを交えて酒杯を交わした。アボットはのちにマン・レイの助手となり、さらにのちには彼女自身も写真家として成功を収めている。

1910年代後半に向かって、マン・レイはエアブラシ(マグロウ社での仕事でこの技術を習得している)を作品制作に用いるようになり、またコラージュや立体作品も手がけるようになる。遊び心に溢れたデュシャンの影響が、とくに素材の選択という点においてこの頃のマン・レイ作品から見てとることができる。たとえば《回転扉》は、油彩画として制作し始めたものだが、最終的には10点のコラージュから成る連作となり、額装して蝶番で留め、くるくると回るような仕掛けが施された(下左写真)。

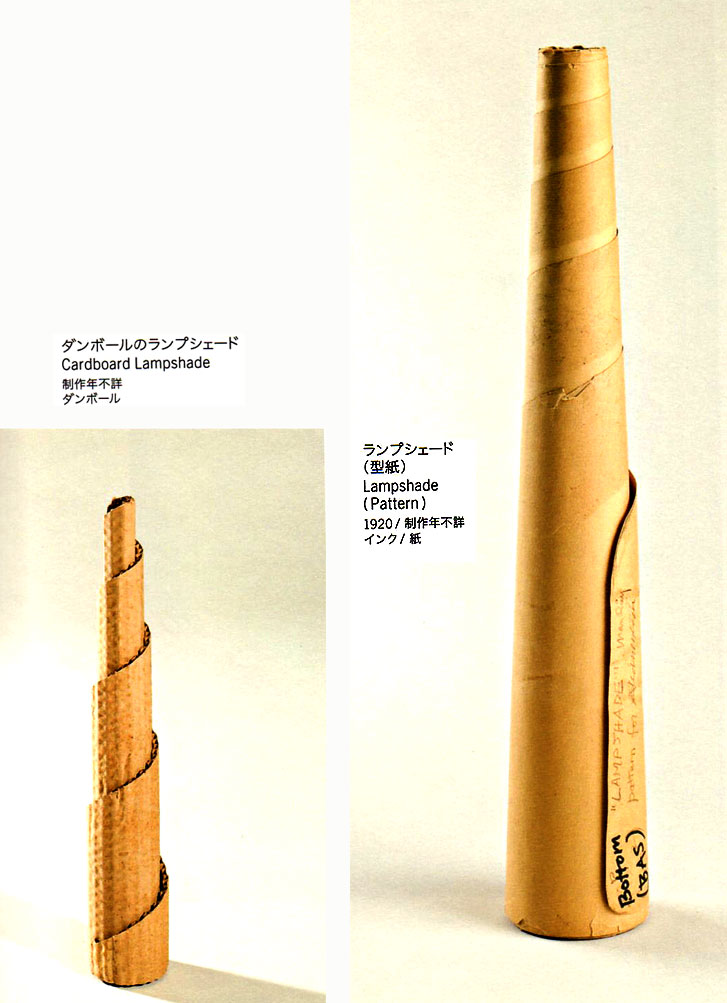

また立体作品《ニューヨーク、1920≫に関しては、オリーヴを詰めた瓶と似ていて、腹をすかせた芸術家に家の中に何か食べるもの があるという錯覚を起こさせるだろうという記述を自ら残 している(上右写真)。とりわけユニークなのは、1920年にニューヨークのソシエテ・アノニム「1920年の生涯と作品」で展示された《ランプシェード》である(下左写真)。壊れて捨てられていたランプシェードを見つけたマン・レイは、それを広げてスタジオの天井に吊るした。螺旋を描いてぶら下がる形を気に入り、ある日、彼はそれを作品として展覧会に出品した。ところが、ごみと間違われ清掃員に捨てられてしまったのだ。そこでマン・レイはランプシェードの展開図を描き、それを白く塗った金属板から切り抜いて新たな作品を作った(下右写真)。

こうした行為は、実際に完成された作品それ自体よりも、その基となったアイディアこそが重要と考えるマン・レイの信念を示した早い例である。彼は、1921年に展覧会場から作品《贈り物》が盗まれた際や、1957年に展示中の《破壊されるべきオブジ工》が壊された時にも、すぐさま新たに同様の作品を制作している。《ランプシェード》に見られる自然な螺旋の形態は、マン・レイが生涯にわたり幾度も立ち戻るモティーフとなる(下写真・393)。

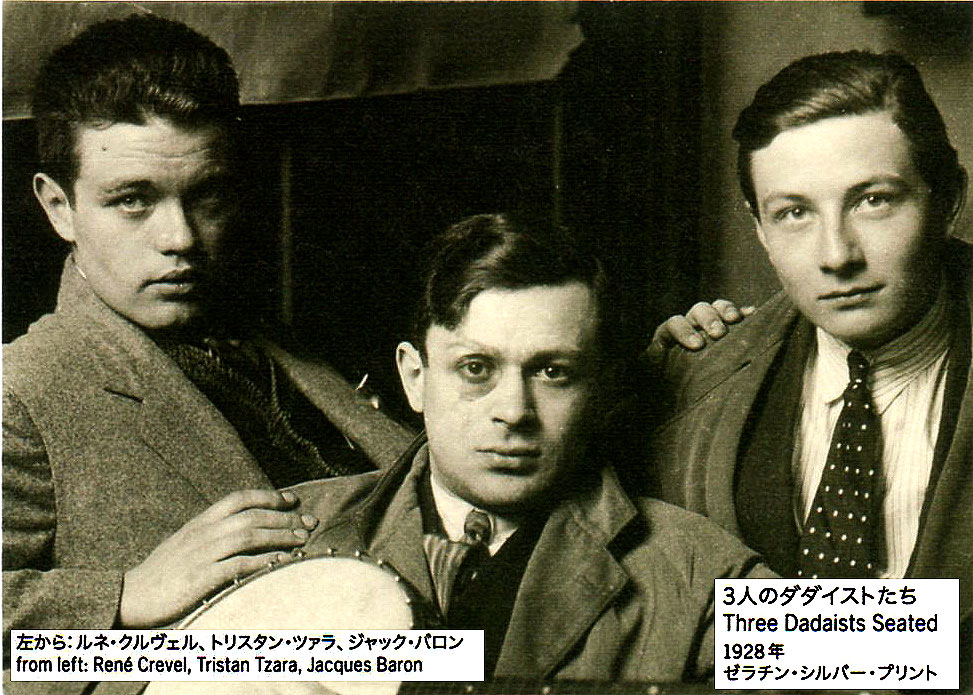

表現媒体としての写真の可能性を確信したマン・レイは、実験的な試みを摸索し続けた。1917年から18年にかけては、ガラス乾板を引っかいて図像を描画したものを、印画紙に直接感光させて制作するクリシェ=ヴェールの技法を探求した。またのちに、露光中にカメラを動かしたり、レンズ部分にジェルを塗り付けたりして、イメージをぼやかすことも試みている。この頃からマン・レイは、肖像写真にますます興味をもち始めるようになる。写真の技術が収入に結びつくことに気づいた彼は、マグロウ社を退職し、プロの写真家として、肖像写真や他の芸術家たちの作品を撮影し始めた。1920年にはデュシャンの紹介で、ルーマニア生まれの詩人でダダイスムの創始者でもあるトリスタン・ツアラと文通を始める(下写真左)。ツアラは1921年にパリで開催された「サロン・ダダ国際展」にマン・レイの写真作品2点を出品している。同年、マン・レイとデュシャンは1号限りの発行となる雑誌『ニューヨーク・ダダ』を共同出版した。デュシャンの、女性としてのアルター・エゴ、「ローズ・セラヴィ(ローズ[Rose]はのちに[Rrose]と綴られる)」を表紙にしたその雑誌には、ツアラがもっともらしく、「彼らをニューヨーク・ダダと認める」と書いた「お墨付き」も掲載された(下図右)

1921年、フランスに帰国したデュシャンは、マン・レイにもパリに来るようにと誘った。アドン・ラクロワとの結婚はすでに終焉を迎え、単発的に依頼の入る写真の仕事に生活の糧を頼り、スタジオでひとり暮らしていたマン・レイは、ダニエル画廊で開いた3回目の個展が思うような評価を得られずに終わると、フランス行きを宣言した。1920年代、芸術の都パリには彼の作品を理解し、迎えてくれる土壌があると確信したのだ。デュシャンはマン・レイのためにパリでの宿泊場所などを手配し、彼を駅で待つと約束した。いつか作品ができたらそれを渡すと約束して、コレクターから500ドルを前借したマン・レイは、ニューヨーク最後の夜を友人たちと酒を飲んで踊り明かした。船に乗り込んだのは出航1時間前のことで、航海第1日目を彼は寝て過ごしたという。

2. パリ(1921−1940年・31歳~50歳)

自伝『セルフ・ボートレイト』によれば、彼は7月14日にパリに到着している。この日はフランスの革命記念日で、マン・レイもまた自らの身の自由を、新旧の友人たちと祝ったのだった。デュシャンは約束どおりサン・ラザール駅で彼を待っており、その日のうちにマン・レイをカフェ・セルタヘと連れて行き、詩人のアンドレブルトン、ポール・エリュアール、フィリップ・スーポーら仲間たちに紹介している。スーポーはリブレリー・シスという書店を経営しており、そこはその年のうちに仲間たちの手でマン・レイの個展が企画される会場となった。この個展のために作成されたカタログにトリスタン・ツアラが書いたマン・レイの略歴には、「ムッシュ・レイは、誰も知らないどこかの地で生まれた。ある時は石炭商として、幾度かは百万長者として、さらにはチュィンガム財団の理事長として、それぞれ成功を収めた後、彼はダダイストたちの招待を受けパリにて最新作をお披露目することとなった」と書かれている。会場に掛けられた作品の前にはいくつもの風船が浮かんでおり、集まった人々はマン・レイの合図により、タバコの火でその風船を破裂させた。作品はひとつも売れなかった。しかしマン・レイにとってこの個展は、彼が長いあいだ待望していた、近似する精神性をもった芸術家たちの集う]ミュニティに受け入れられるための重要な通過儀礼であったのだ。

生活の糧を得るため、マン・レイは職業写真家として、他のアーティストたちを顧客に仕事を始めた。初期の顧客の中には、ニューヨークのウオルター・アレンズバーグ宅で出会ったフランシス・ピカビアがいた。ピカビアはマン・レイに自ら収集した作品の撮影を依頼している。こうした機会を利用して、しばしば顧客の肖像写真も撮影していたマン・レイは、ピカビアがお気に入りの車、ドゥラージュに乗り込んだ様子などを撮っている(下写真)。間もなくブラックやマティス、ピカソらの作品も記録撮影するようになった(写真右)。

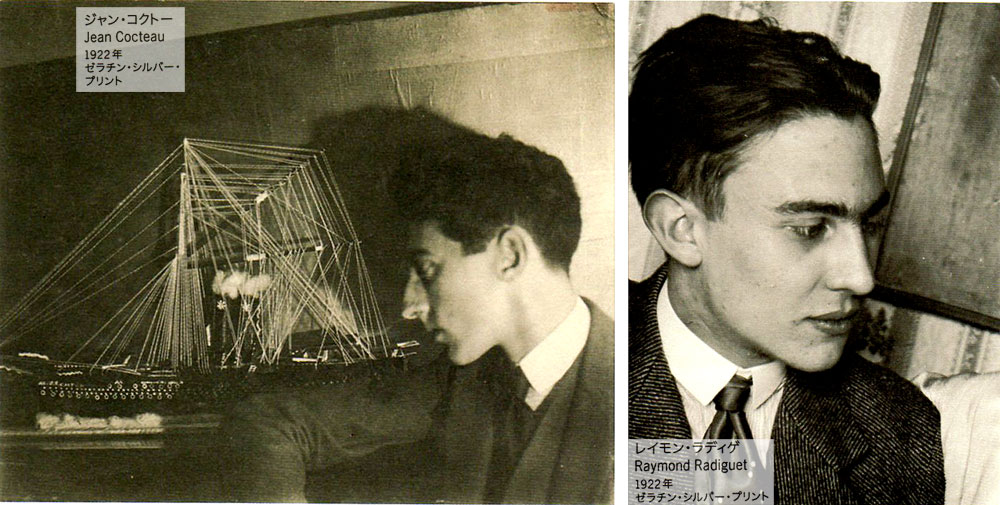

また、ブランクーシが写真機材を買いに行くのに付き合って、カメラの扱いや暗室作業について教えたりもしている。ジャン・コクトー(下写真左)とその恋人で、才気溢れる小説を2冊著し、「ランボーの再来」と絶賛されつつも20歳で腸チフスで死亡したレイモン・ラ・ディゲ(下写真右)の写真も撮影された。

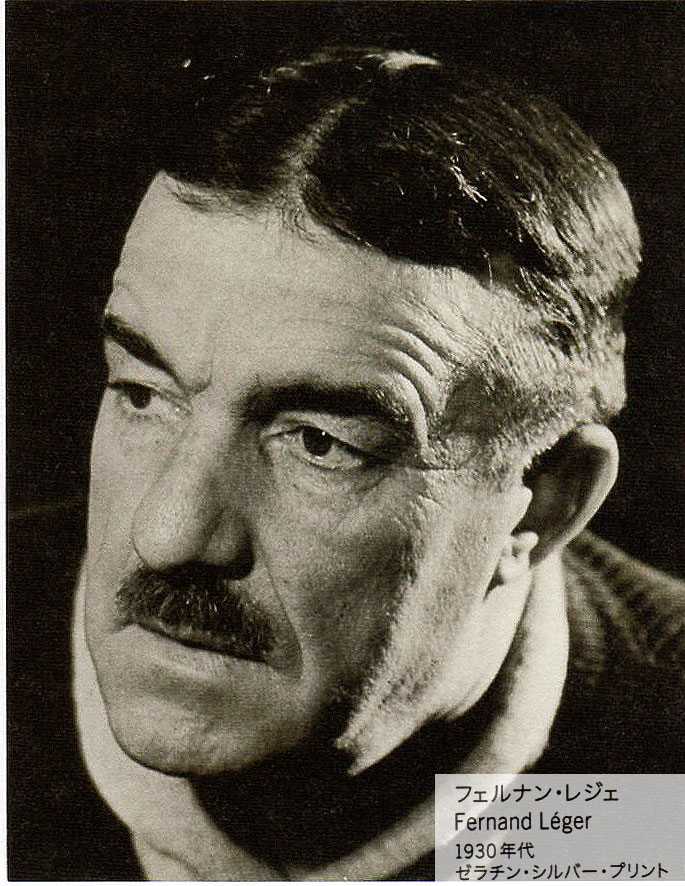

アーネスト・ヘ・ミングウェイ(下左)、フエルナン・レジェ(下右)、イーゴリ・ストラヴィンスキー(下左)、エリック・サティ(下右)を撮った作品は、1920年代に撮影されたボートレイト作品の中でもとりわけよく知られたものである。

「シェイクスピア&カンパニー・ブックストア」のオーナーであったシルヴィア・ビーチを通じ、マン・レイはジェイムズ・ジョイスやガートルード・スタインら小説家たちの広報用写真を撮影する仕事を得た。)また、ピカビアの妻ガブリエルは、マン・レイ初のファツション写真撮影の依頼者となる服飾デザイナー、ポール・ポワレに彼を引き合わせた。やがてマン・レイは『ハーバース・バザー』『ヴォーグ』『ヴュー』『ヴァニテイ・フェア』などをはじめとする人気ファッション雑誌の常連写真家となっていくのである(下写真)。

写真家としての人気が高まるにつれフランス社会における最も上流階級の人々も彼の顧客となっていく。マン・レイは暗室と兼用の浴室のみを備えた狭い部屋から、モンパルナスのカンパーニュ=プルミエール街にある、より広いスペースヘと引っ越した。そのスタジオを訪れた最初の顧客は、ガートルード・スタインであったとされている。新しいスタジオは、広々とした一室に寝室と暗室へとつながる階段がついていた(cat・帆77)。仕事が相次いだため、マン・レイは助手を雇って現像を任せ自らは撮影に専念している。彼が雇った多くの助手の中でも、ベレニス・アボット、ビル・ブラント、そしてリー・ミラーはその後、写真家として成功への道を歩むことになる。

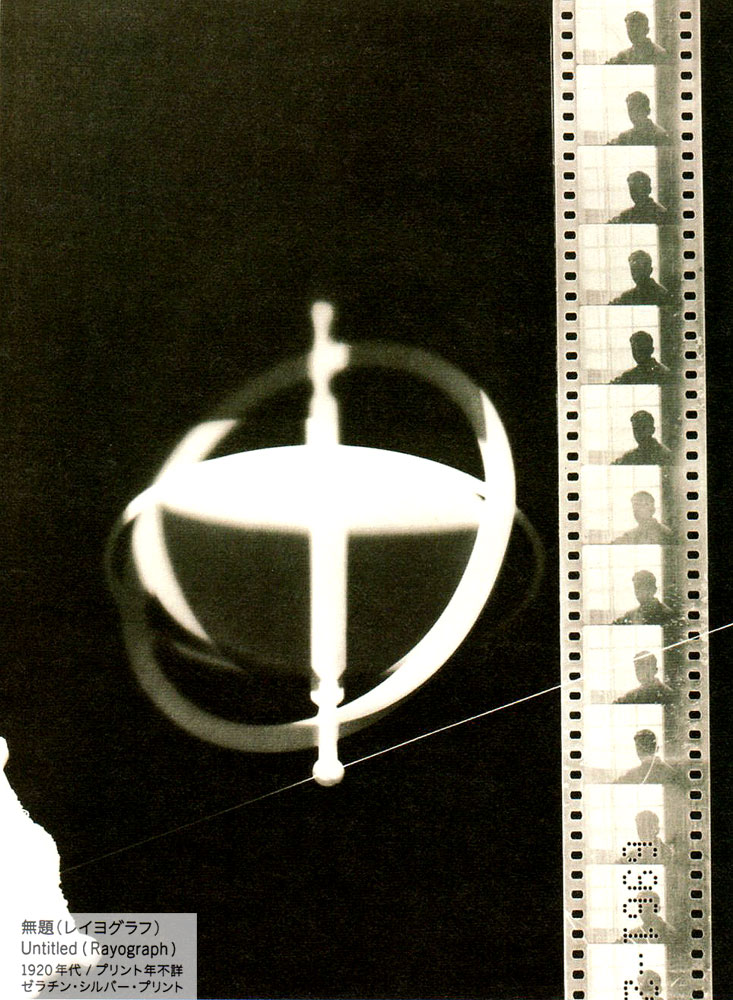

マン・レイを有名にしたのは肖像写真であった。しかし、芸術写真家としての地位を確固なものとしたのはレイヨグラフである(下写真左右)。

レイヨグラフとは印画紙と光源のあいだに物を置くことにより、カメラを使用せず に形作られる図像である。1921−22年頃、ポワレのための現像作業をしていたマン・レイは、すでに現像液に浸した後の印画紙の上に、いくつかのガラスの物体を置いた。近くのライトをつけた彼は次のような光景を目の当たりにした。眼前でひとつの像が形成されはじめた。それは、まともな写真におけるような物体の単純なシルエットでは、まったくなくて、形が歪み、印画紙と多かれ少なかれ接触しているガラスのために光が屈折し、黒い地(光が直接当たった部分)から浮き出しているものだった」。同様の手法の起源はすでに19世紀に存在したが、マン・レイはこれを自らの発見と主張している。1922年にはトリスタン・ツアラとともに、12点のレイヨグラフとツアラの序文から成る限定版の冊子『甘美なる野」を制作している。このタイトルは、アンドレ・ブルトンとフィリップ・スーポーが1920年に刊行した『磁場』に関連づけたものであり、非現実的なアイディアの産物であるレイヨグラフが、シュルレアリストたちが好んだ無意識ないしは意識下の世界を反映しながら言葉を紡ぐ手法である「自動記述」の視覚的共鳴であることを暗に示している。ダダイストとシュルレアリストはお互いに反発し合っていた。マン・レイはいずれの側にもつこうとはしなかったが、それぞれのグループが彼の名を仲間の一員として連ねるのに時間はかからなかった。

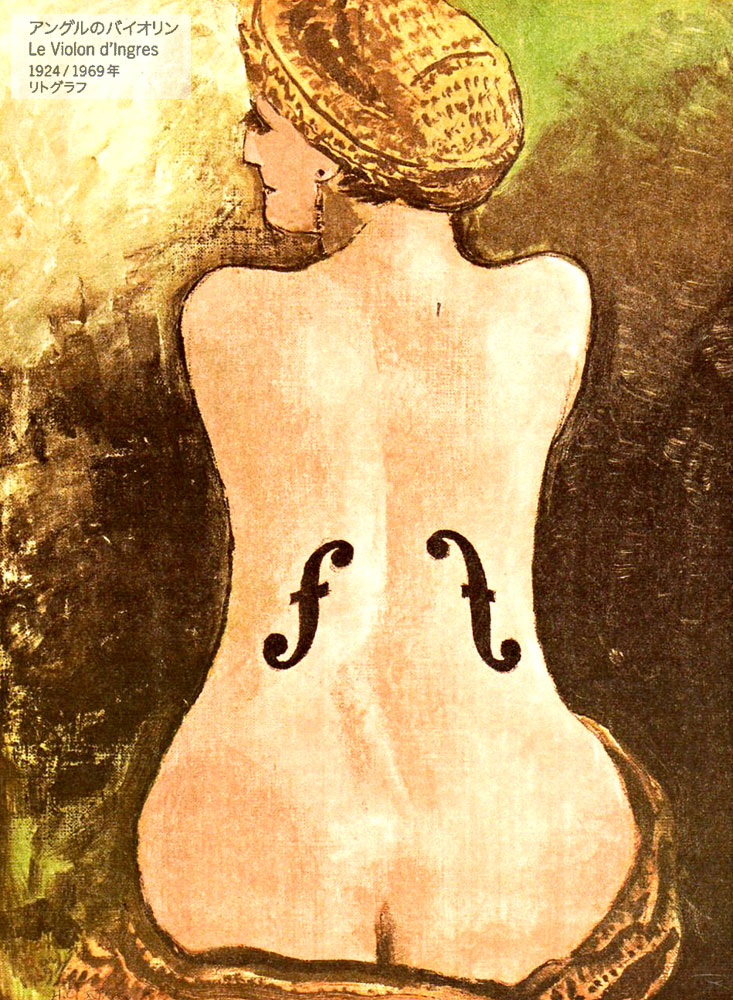

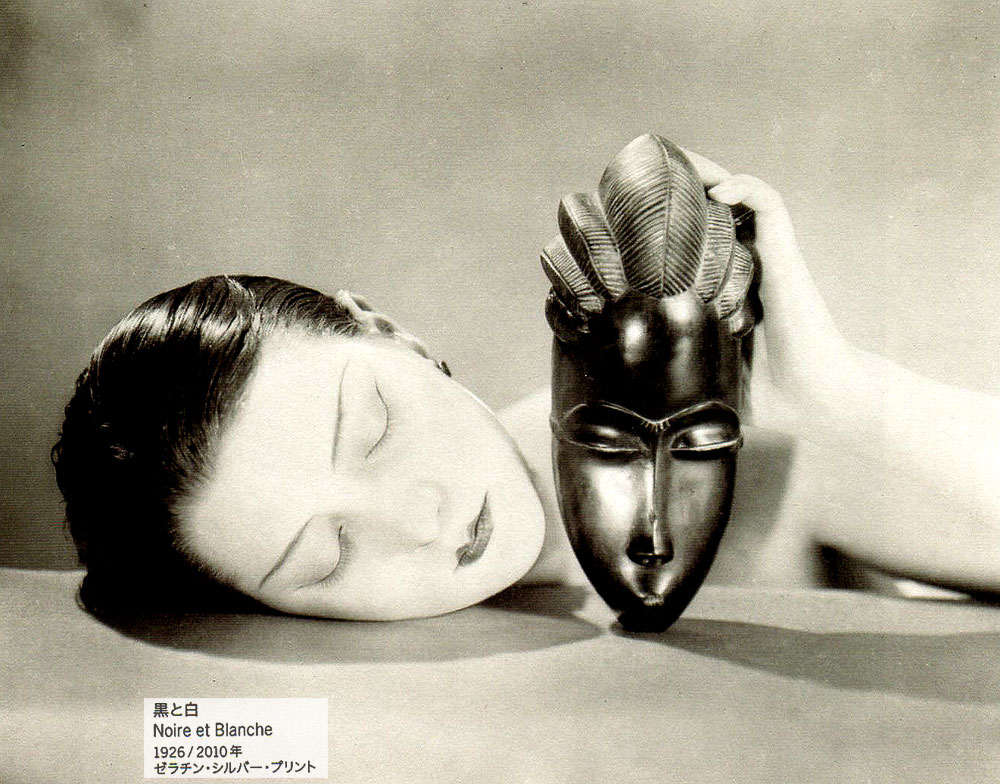

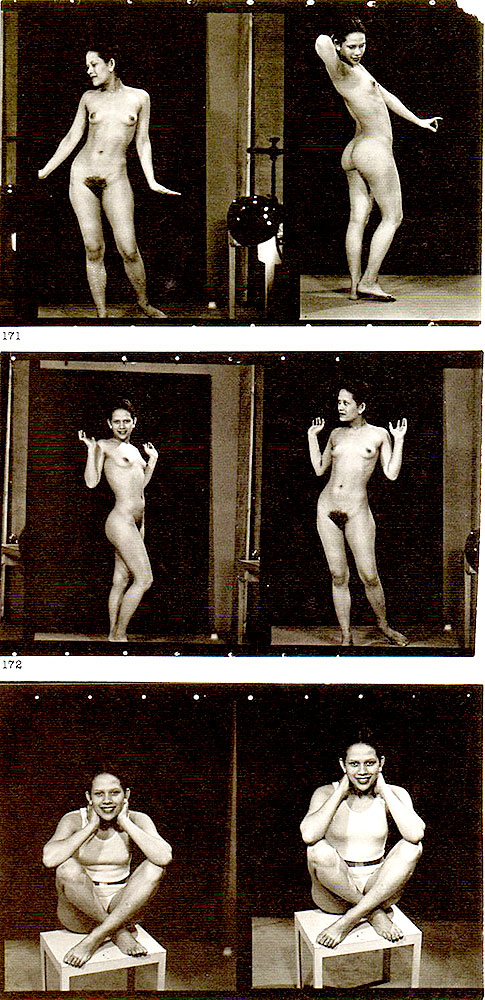

この時代のマン・レイの写真作品の中でも最もよく知られているのは、彼の恋人たちを撮影したものである。1901年生まれの歌手、キキ・ド・モンパルナス(本名アリス・プラン)は、当初マン・レイのためにポーズをとることに対して消極的だった(下左写真)。マン・レイとキキは、1920年代後半(30~36歳)まで6年間ともに暮らした。《アングルのバイオリン》(下右図)や《黒と白》(下写真左右)など、彼女をモデルにした作品はマン・レイの仕事の中でも最も創意に富み、また官能的なものである。マン・レイは2作目の映画作品である『エマク・バキア』(下動画)でもキキを起用し、この映画は1927年にロンドンとブリュッセルヘ巡回したので、彼女は国際的スターとなった。アメリカで同作が公開された時には、ブルックリンにいる両親のもとヘキキを連れて行き紹介もしている。

キキを撮った作品でも、初期のものに見られる穏やかなエロティシズムとは対照的に、ふたりの別離と同時期に発表されたシリーズ作品《1929》は、暴力的なまでにポルノグラフィツクで、これまでほとんど公開されていない。1929年、シュルレアリストたちの会合が開かれ、その席でブリュッセルに拠点を置く『ヴァリエテ』誌編集者たちは、印刷費の負債を支払うことができないと知らせてきた。詩人のルイ・アラゴンは、官能詩を掲載した特別号を刊行することを提案し、のちにマン・レイにその挿画を依頼している。マン・レイは写真がいっぱいに詰った抽斗(ひきだし)を開け、すでにこの要求に応える準備があることを見せた。マン・レイとキキとの性行為の様子があらわに撮影された写真の山がそこにあったのだ。アンドレ・ブルトンがこれを編集し500部限定で印刷したが、フランス政府の検閲により刊行は阻止され、破棄されてしまった。1930年、マン・レイはボンデージ姿の女性を撮ったエロティック・フォトグラフを、アメリカ人作家でオカルテイストでもあったウィリアム・シープルックのために制作もしている。

1929年(39歳)夏、キキとの破局後すぐ、リー・ミラー(21歳)がパリを訪れ、新しくマン・レイの弟子になることを告げた(上写真左右)。ミラーは、コンデ・ナスト社の出版するファション雑誌でモデルをしていた経験があり、エドワード・スタイケンやアーノルド・ゲンテなど著名写真家のためにポーズをとったこともあった。また彼女はマン・レイと同様に、「アートステユーデンツ・リーグ・ニューヨーク」で学んでいた。欧州旅行中、ミラーは写真家としてのキャリアを選ぶことを決意し、商業写真家としてパリで最も成功しているという噂を聞いて、マン・レイを師として選んだのだった。ふたりは3年間ともに暮らし、ともに仕事をした。ミラーは習得が速く、小さな暗室でマン・レイと隣り合わせに仕事をしながら、彼の厳格な現像やプリント技術をすぐに自分のものにしていった。どのプリントをどちらが焼いたのか、見分けをつけることが困難になったほどである。

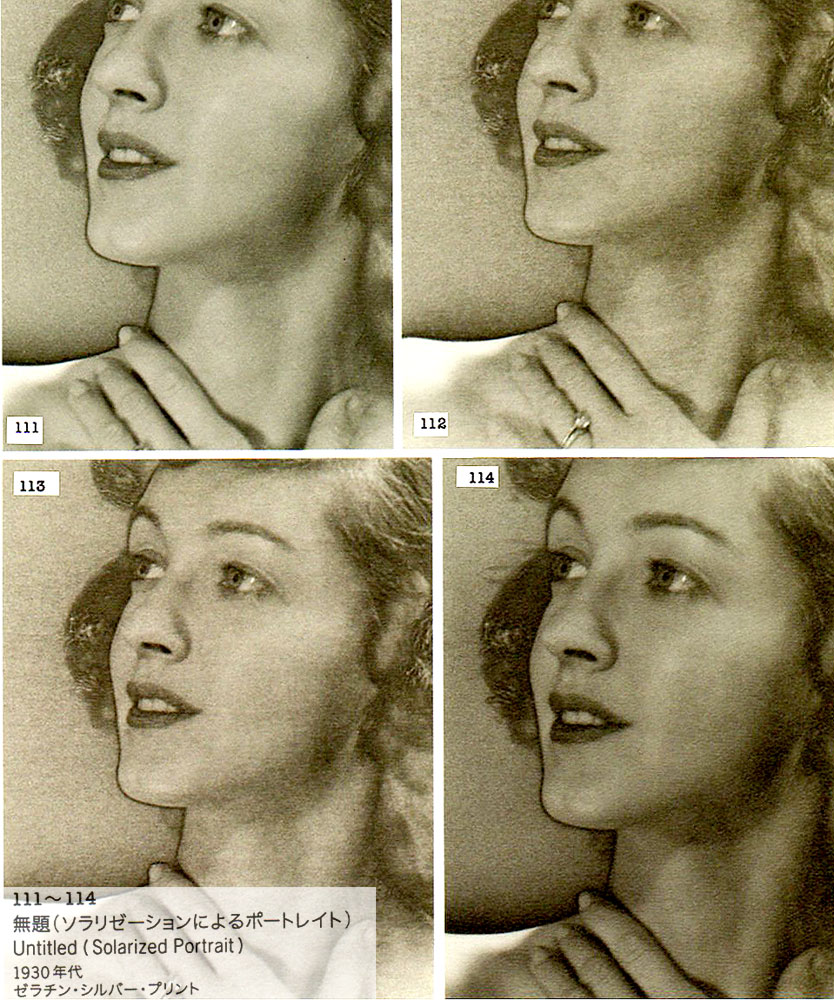

ミラーはまた、のちにマン・レイがその名声を得ることになる、19世紀の写真技術の再発見にあたって、偶然の立役者でもあった。印画紙を現像途中で露光させると、サバティエ効果、すなわちソラリゼーションが起こり、ネガの末露光部分に明暗の反転した図像が現われる。ミラーによれば、暗室の中で何かが彼女の足元を横切り、慌てふためいた彼女がとっさに電気をつけ、再び消したことによってこの効果が発見されたのだという。、この手法の発見過程について述べた時、マン・レイはリー・ミラーの関わりについて触れることはしなかった。

ソラリゼーション、あるいはそれと印画紙の上に薄布を置いて露光し光を拡散させる方法(フィルタリング)を組み合わせて、マン・レイはたくさんのポートレイト写真を作成している。ソラリゼーションを発見して以来、彼は過去に撮影したネガを異なった色調やコントラスト、あるいは効果でさまざまに焼き直して、新たな作品を制作した。本展に出品されるフアン・グリスを撮影した3点の作品からは、異なったトリミングとフィルタリングが用いられていることがわかる(下写真)。

モデルは不詳だが、同一モデルを撮影した別の4点の写真では、トーニングとソラリゼーションのさまざまな組合わせが窺えて興味深い(下写真)。

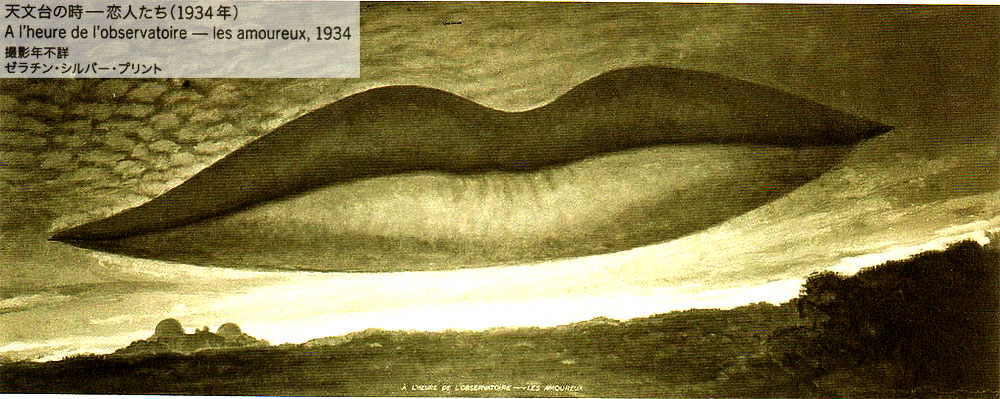

マン・レイ作品の中でもおそらく最もよく知られている《天文台の時一恋人たち》は、ミラーとの別離に際して描かれたものである(下写真)。

《唇》という題でも知られるこの作品では、リュクサンブール公国の木々が形作る線や、パリの天文台を望んだ暗く不穏な風景の中、リー・ミラーの唇が、重なり合った男女の姿態を思わせるような形で浮かんでいる。作品の完成には1932年から34年の2年間を要した。この作品ほど知られてはいないが、《無題(リー・ミラーの脚と二人のミゼット)》(下左写真)と題された、ミラーがマン・レイのスタジオを出て行った頃にあたる1930年代に撮影された作品がある。

バレエ・リュスのメンバーたちを撮影した作品(上右写真)と同様、人気のパフォーマーたちがパリを訪れた時に、有名写真家に撮影してもらおうとマン・レイのスタジオを訪ねてきて撮影されたものである。《無題(リー・ミラーの脚と二人のミゼット)》の中の彼女は片方の踵を上げ、フレームの外へと出て行くかのように見える。ミラーの脚線美と、それを抱きかかえるような仕草の、少女のような女たちとの対比。この写真でマン・レイは関係に失敗し、絶望する道化のような自らの欲望をメタファーとして表わしている。胴体をもたない脚は、形体として抽象化されると同時に意味の媒介者でもあり、これによって、この作品はより知られた《唇》と同様、どこか痛切でシュルレアリスムの幻想感を漂わせた作例となっている。

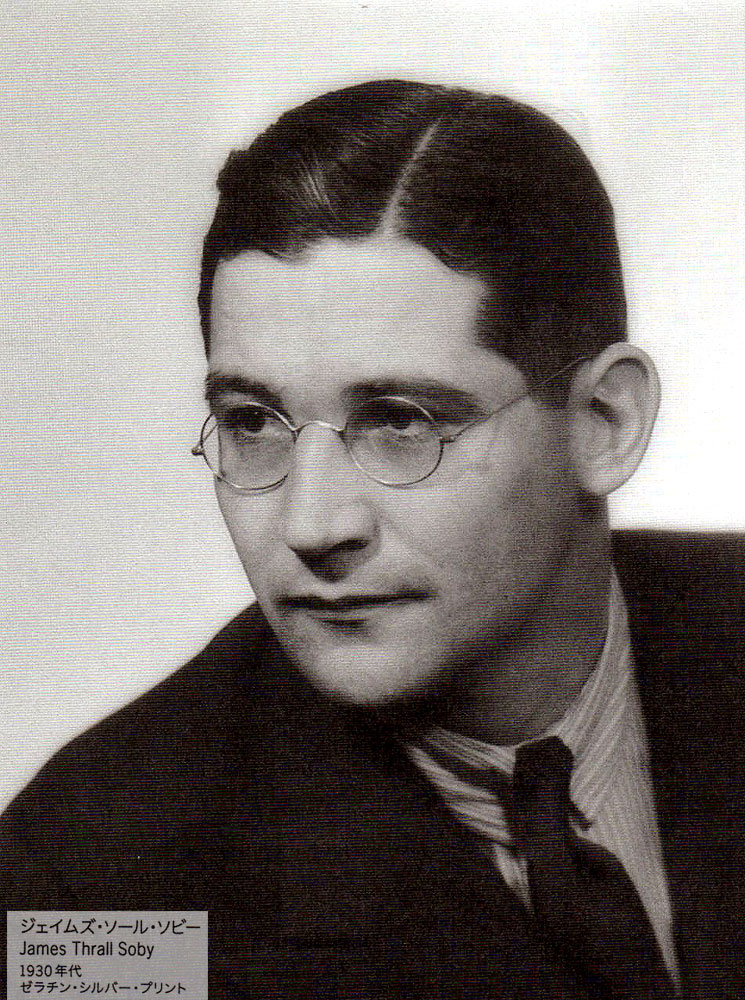

1934年には、マン・レイ初の重要なモノグラフ『フォトグラフス1920−1934』が出版された。ジェイムズ・ソール・ソピー(上左)による編集で、パブロ・ピカソがペンとインクでマン・レイを描いたスケッチ(上右)、さらにはマン・レイ本人による文章が掲載されている。彼はこの写真集の成功を期待していたのだが、ルイス・マンフォードが「カメラでふつうに写真を撮ること以外ならなんでもやってのける、やたらに器用な技術屋」と述べた批評記事が『ニューヨーカー』誌に掲載された時、その希望は無惨にも打ち砕かれた。このような悪評にもかかわらず、フランス滞在中の最後の10年間にマン・レイは、ローランド・ペンローズがロンドンのニュー・バーリントン画廊で企画した「シュルレアリスム国際展」、それからアルフレッド・バーが企画したニューヨーク近代美術館の「幻想芸術、ダダ、シュルレアリスム展」の、ふたつの重要なシュルレアリスムの展覧会に参加し(いずれも1936年に開催)、知名度を上げた。ほかにも、ニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊で1932年に開かれたシュルレアリスムの重要な展覧会にも出品しており、コネチカット州ハートフォードのワズワース・アセニアムの個展では写真を展示している。

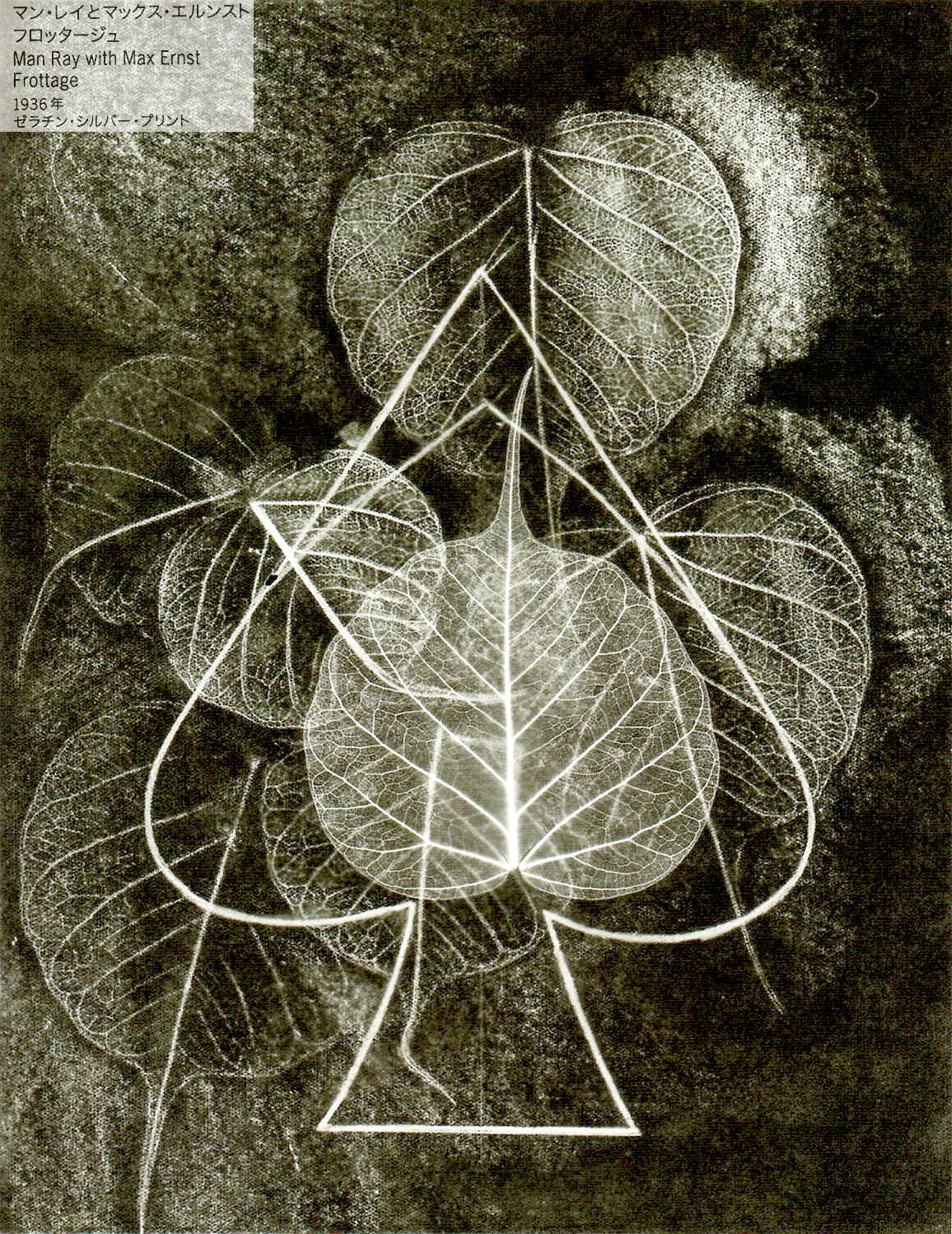

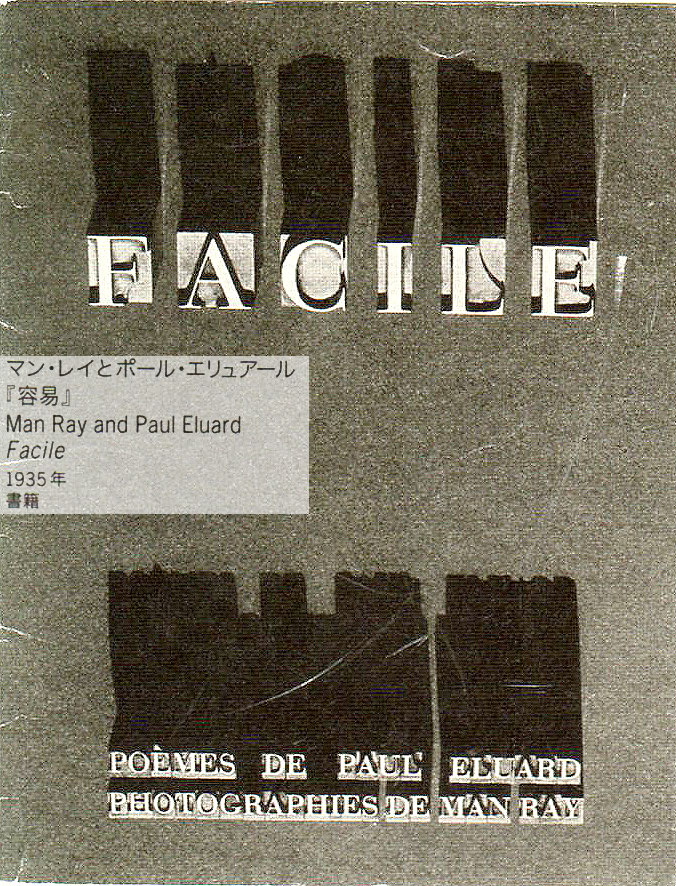

1930年代(40歳)、マン・レイは重要な作品制作の依頼を数件受け、同時に他の作家とのコラボレーションも頻繁に行なった。1936年には、マックス・エルンストが完成させたフロツタージュ(こすり出し)の技法を用いて、一連の作品を共同制作する(上写真4点)。これはエルンストが作ったフロツタージュ作品の表面を下向きにして印画紙に載せ、感光させることで図像を得たものである。こうして紙のネガから作られた密着プリントに現われるイメージは、色調が反転したものとなる。この連作はアンドレブルトンの著作『エトワール城』(1936年)に、レオナルド・ダヴインチが弟子たちに語った言葉とともに掲載された−「絵を描く時には、古い壁のしみや割れ目をじっくりと見つめろ。するとそのあいだから図像が浮かび上がってくる。それを“写せ”ば良いのだ」。同年、マン・レイは12点の写真を所収したポートフォリオ、『写真は芸術ではない』も出版した。その序文にアンドレ・ブルトンがマン・レイを評して「魔法のランタンの頭をもった男」と書いている。この出版は、写真という媒体に対するフラストレーションを徐々に増大させていったマン・レイの心情を公に宣言するものだった。彼は、写真は芸術というよりはむしろ「機械」であると述べている。1935年と37年にマン・レイは、詩人のポール・エリュアールとともに、言葉とイメージを使った書籍を2冊制作した。

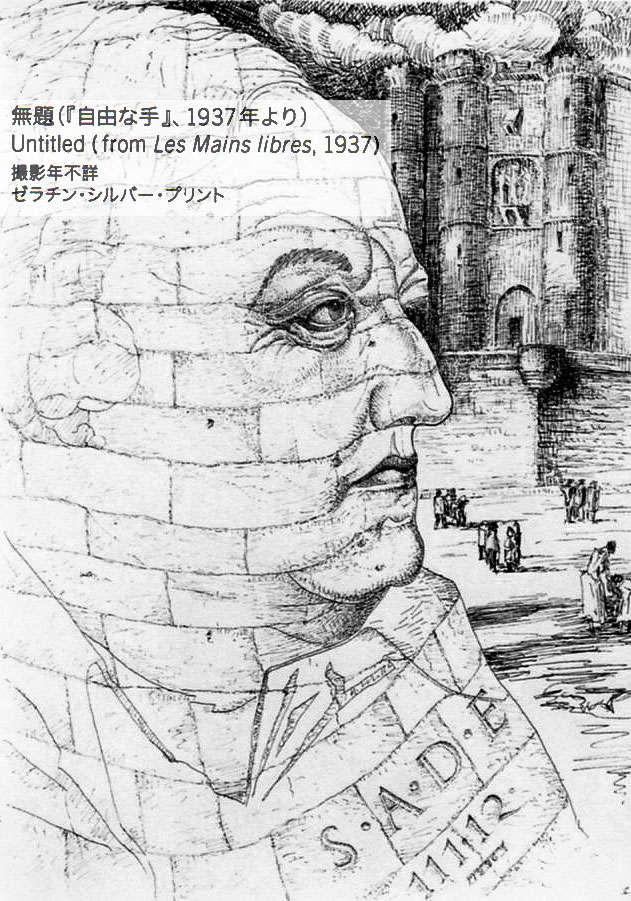

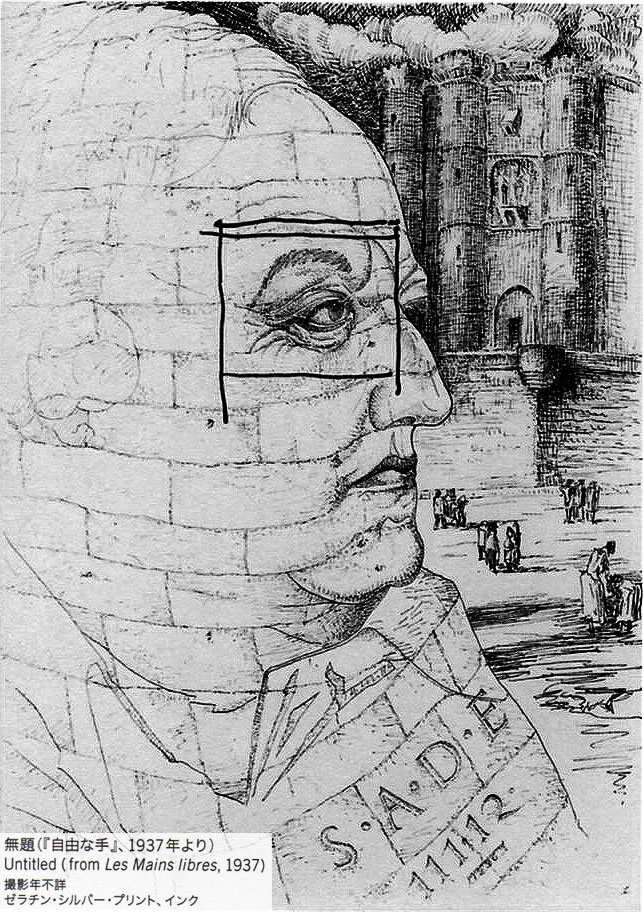

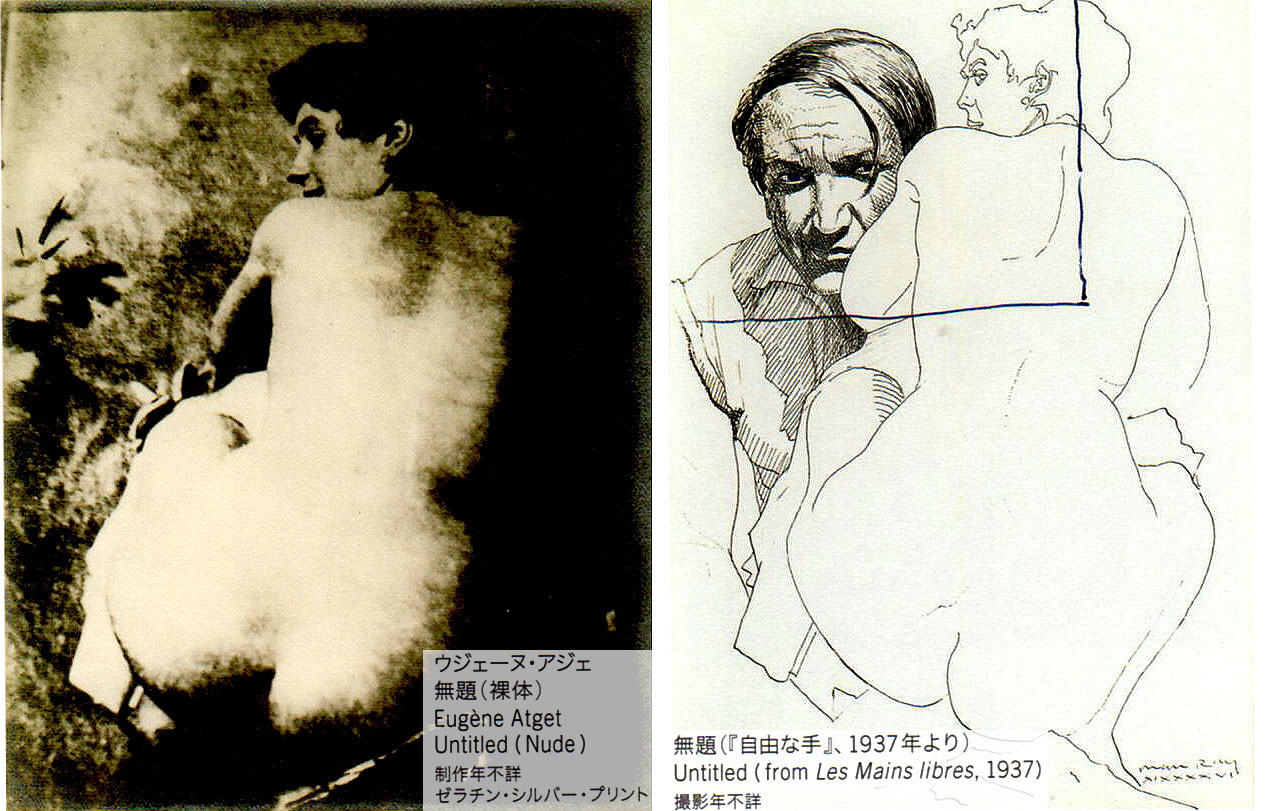

1冊目の『容易』(上図)には、エリュアールが妻ヌツシュに捧げた愛の詩と、マン・レイによる彼女の裸体写真が収められている。2冊目の『自由な手』には、エリュアールの詩にマン・レイがドローイングを添えた。この本の1ページ目には、「マン・レイのドローイングに、ボール・エリュアールが詩で彩りを添える」と書かれている。ふたつの物語的要素をもったそれぞれの作品は、お互いを対比し、かつ際立たせている。本の結びには、マン・レイの《D.A.F.ド・サドの架空の肖像》のためのスケッチ(下図左)が収められているが、これは後年、サド侯爵に捧げて制作された作品群に先行する作品だ。

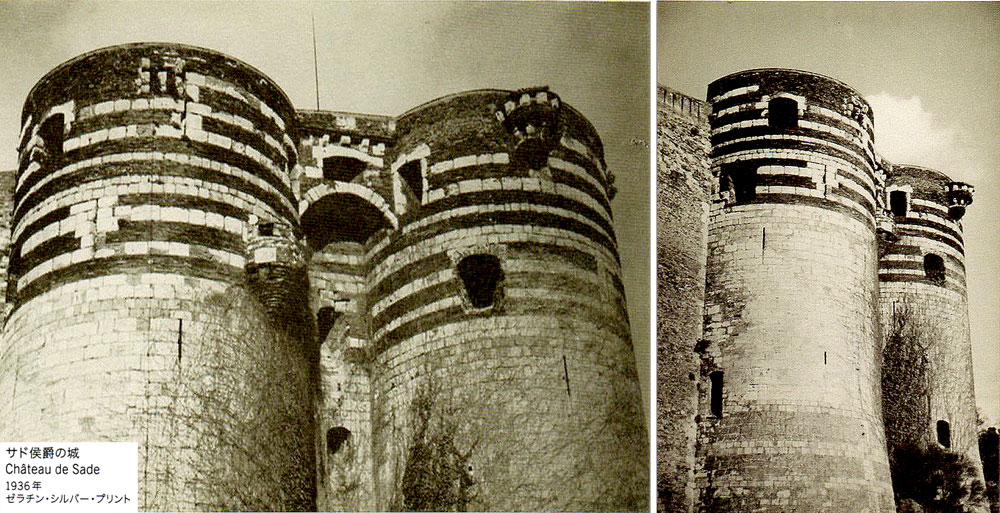

本展では、後年に制作されたサドの肖像(上図右)、そしてマン・レイが1936年に調査のため訪れた際に撮影されたサド侯爵の城の写真(下左右)を紹介する。

本展にはさらに、『自由な手』に収録されたドローイングの記録写真も数点出品されている。これらは、本展覧会のために行なわれた4年に及ぶ調査中に、財団の収蔵品の中から発見されたもので、1937年にパリのジャンヌ・ビュシエ画廊で開かれた展覧会に出品されたものと考えられる。これらの写真作品は、フロツタージュを写真にした時と同様、ドローイングを感光紙に密着印画することによって作られた。写真には、マン・レイ特有のトリミングの印が青いインクで書かれている。彼はドローイングとともに、トリミングした部分だけを拡大して写真に収めたものをも作品として展覧会に出品した。たとえば、《D.A.F.ド・サドの架空の肖像≫では、作品の眼のまわりにトリミングの印が見てとれる(下図左)。

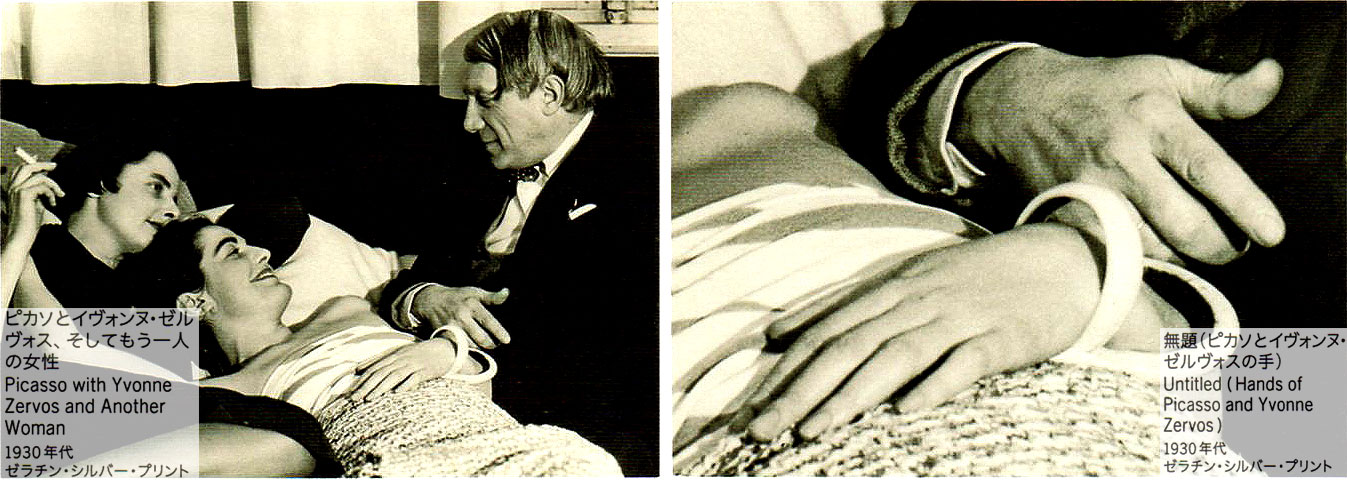

また、鉢植の木と片方にだけブレスレットをつけたふたつの手を描いたドローイングにも、似たようなトリミングの印が付けられている(上二段左)。本展では、後者の作品のイメージの基となった、パブロ・ピカソとイヴォンヌ・ゼルヴォス、そしてもうひとりの女性が写っている写真2点(下写真)とともに展示した。

また、ピカソと女性の裸体を描いたもう1点のドローイング(上図)についても、マン・レイが所有していたウジエーヌ・アジェの写真を、そのアイディアの源として展示している(下図)。

同様に、1936年(46歳)のニューヨーク近代美術館での展覧会に参加した際に滞在していた、バルビゾン・ホテルの26階から撮影したものと考えられるマンハッタンの写真(上写真)は、セントラル・パークの上空を機関車が暴走する様子を描いた《夢(『自由な手』、1937年より)》(下図)と並置して展示した。

ポートレイトやファッション写真の撮影が増え、それらにより多くの時間を費やすようになると、マン・レイはフラストレーションを募らせていった。写真の仕事は生活を支えてはいるが、美術作品の制作に集中するには妨げともなっていたのである。《我々すべてを見捨てるもの》と題されたオブジエは、こうしたフラストレーションを抱えた時期に制作されたもので、彼の二重の生活へのメタファーとなっている。《釣人の偶像》(上右写真)のオリジナル版もこの時期に制作されたもので、これはシュルレアリストたちが好んで用いたファウンド・オブジエによる作品である。どちらも後年に「私の好きなオブジェ」としてマン・レイ自らが選び、展覧会に出品したものである。絵画など本格的な美術作品の制作を決心したマン・レイは、1938年、『ヴァニティ・フェア』誌との関係を絶ち、デュシャンがパリのボザール画廊で企画したシュルレアリスム国際展に参加して、ガラスの涙とシャボン玉の頭髪をつけた裸の光の男マネキンを出品している。マン・レイという名前が意味するごとく、「光の巨匠」である彼は展覧会のオープニングに展示室の照明を暗くし、懐中電灯を点して作品を見せるという仕掛けを施した。

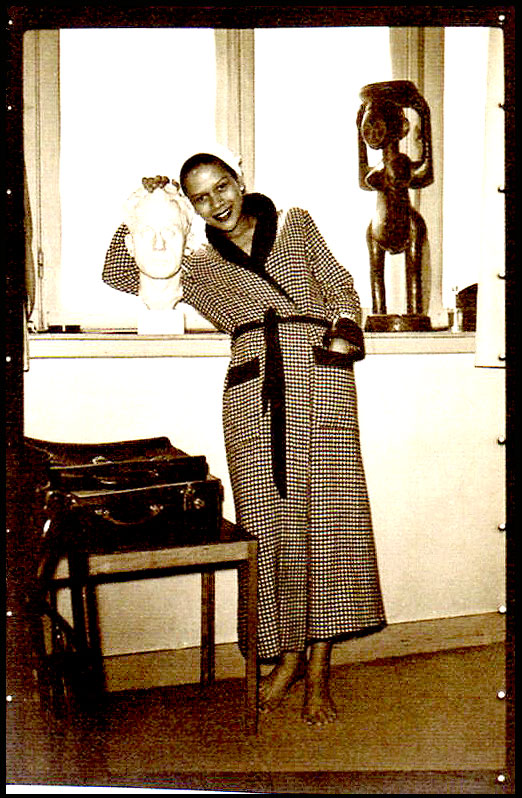

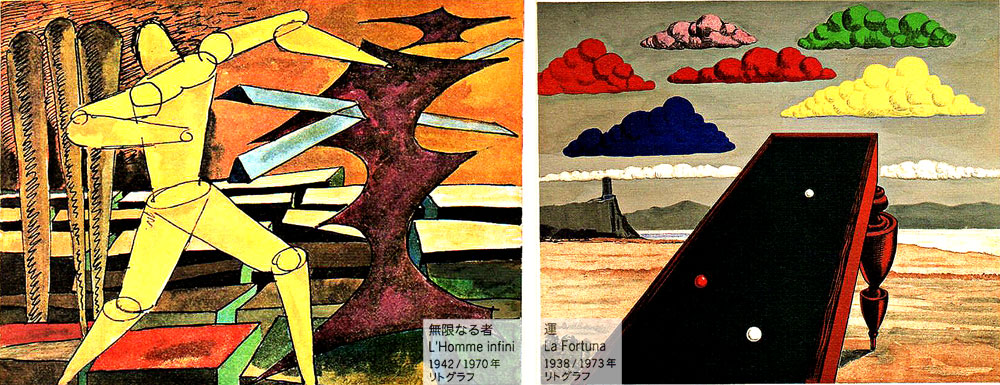

1930年代末(40歳)、グアドループ出身のダンサー、アドリエンヌ(アディ)・フィドラン(上写真左右)と出会ったマン・レイは、フランスでの最後の何年間かを彼女とともに過ごすことになる。写真の仕事からは徐々に手を引き始め、夏にはフランス南部のムージャンへアディと旅行してピカソやエリュアールを訪ね、またイギリスのコーンウォールヘは、画家ローランド・ペンローズと暮らしているリー・ミラーを訪問した。こうした旅は、絵画制作に打ち込み、仲間たちとの時間を過ごし楽しむためのよい機会となった。しかしこの頃には、イタリアとドイツでは緊張が高まり、ヨーロッパの政治情勢は不穏になりつつあった。戦争の脅威が高まるにつれ、マン・レイの家族は彼に帰国を求めるようになったが、彼はパリを、そして友人たちのもとを去ることを拒んだ。家族の懇願に対し、「ミナゲンキカ コチラハアンゼン アンシンセヨ ソノウチイク」という電報を送っている。この時代のマン・レイの作品、たとえば《判じ絵》(c∂t.[0.185)、《無限なる者》(下図左)、《運≫(下図右)などには、彼の仕事環境を取り巻く緊張感や、制作を続行することへの焦燥感が表われている。

フランス政府が崩壊し、停戦が宣言された1940年6月までに、友人たちの多くはパリを去っていたが、アメリカ人であったマン・レイは、彼らに加わりたくともヴィシーの境界線を越えることは許されなかった。パリで過ごした最後の4週間、マン・レイは一心不乱に自分の作品の安全を保つことに努めた。家族のいるパリに留まることを決めたアディは、彼の所持品財産の多くを委ねられることになる。マン・レイは残りの僅かな作品とカメラの機材を荷物に詰め、ビアリッツを目指して南下する長い旅に出発した。そこで彼はアメリカ人作曲家のヴァージル・トンプソンと出会い、ともに旅を続けることになった。アメリカ領事館から緊急避難用ビザが発行されると、′ふたりはリスボンヘと向かい、7月25日に到着した。そして8月6日、彼らはサルバドール・ダリとガラ・ダリ、そして映画監督のルネ・クレールとともにアメリカヘ向けて出航する。10日後、船はニュージャージー州のホーボーケン港に無事到着した。

3.ロサンゼルス(1940−1951年・50~61歳)

50歳になったマン・レイにとって、フランスを去ることは仕事の成功、人生の多くを費やしてきた作品、恋人や友人たちなど、手にしてきたすべてのものを捨て去ることを意味していた。航海の途中で、カメラは盗まれてしまった。彼は、作品への評価が芳しくなく、芸術家というよりは写真家として認識されている国へと戻ろうとしていたのだ。家族のもとを短期間訪れた後、ニューヨークの不況に辟易としたマン・レイは、9月にネクタイの巡業販売をしている友人と、自動車でアメリカを横断するという申し出を受け入れた。

ロサンゼルスに到着した日の朝、ある友人の紹介で、マン・レイはニューヨークのブロンクス出身で画家のモデルをしていたジュリエット・ブラウナーに電話をかけた。「二人は踊った」とマン・レイは書いている。「腕のなかでジュリエットは、羽のようだった」。ほどなくしてジュリエットはマン・レイが滞在していたホテルに部屋を取り、やがてふたりは「より家庭らしい家」を探し始めた。ヴァイン・ストリート1245番地のアパートに居を構えると(下図左)、「マン・レイ・スタジオ」と書かれた木製の表札を掲げた(下図右)。

1946年、ふたりは思い立って結婚を決意する。マックス・エルンストとドロテア・夕ニングがアリゾナからやって来て、ふたりに彼らの結婚式での証人になってくれないかと頼んだ時のことであった。「マックスとドロテアが結婚するなら、ぼくたちも結婚するべきじゃないかな」とマン・レイが切り出したと言われている。2組のカップルは10月24日に結婚し、新聞はこのニュースを「シュルレアリストたちの結婚」という見出しで報じた。

パリで生活を始めた時に、友人たちを頼って仕事の糸口を見つけたように、マン・レイはカリフオルニアの近しい友人たちにも同じ期待を抱いていたようだ。ニューヨーク時代に彼の作品を収集してくれていたコレクターのウオルター・アレンズバーグが近くに住んでいたが、この頃のアレンズバーグはオセアニアやプレ・コロンビア期の美術品収集に関心を寄せていた。パリ時代の友人、フリッツ・ラングとルイス・ブニュエルがハリウッドの映画産業に従事していたが、マン・レイの映画作品はあまりにも実験的に過ぎて商業映画の監督候補からは縁遠く、仕事にはありつけなかった。事実、カリフオルニアにいた10年ものあいだ、マン・レイが映画に関する仕事をしたのはたった2作品のみである。1944年、ハンス・リヒターが制作したオムニバス形式の映画『金で買える夢』の一部に、マン・レイはエルンスト、デュシャンら古い友人たちや、ジュリエットとともに出演している(下写真)。

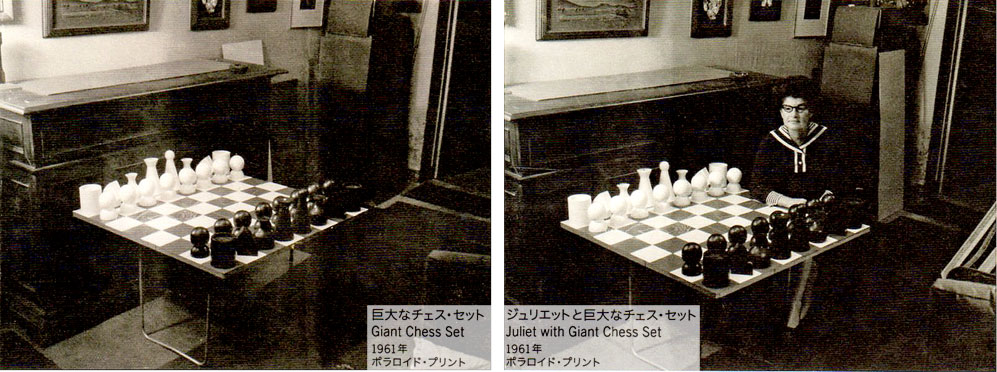

1950年には、カリフオルニアでの数少ない支持者のひとりでありコレクターであった映画監督のアルバート・ルーイン(上写真中)から依頼を受け、『パンドラとさまよえるオランダ人』の主演女優、エヴァ・ガードナーの肖像画を制作した(下写真)。この映画の夢のシーンでは、デ・キリコ風の舞台セットの中に、この絵やマン・レイのチェス・セットが背景の小道具として登場している。

ヨーロッパにおける戦争や、それによって多くの著名な芸術家たちがニューヨークに拠点を移した結果、この都市は新たな「西洋における美術の中心地」となった。それと比べると、マン・レイのカリフオルニアでの生活はひっそりとしたものだった。サンフランシスコではマーク・ロスコやクリフォード・ステイル、ロバート・マザウエルらの画家たちを含む新しい美術の波が興っていたのだが、これもマン・レイには全く関わりのないものだった。カルフォルニアで作品を展覧する機会は多くあったが、画家として正当な評価を受けることはなかったのである。マン・レイがヨーロッパの美術界において重要な立場にあったことを知らないアメリカの批評家たちは、しばしば彼を模倣者と評した。妹に宛てた手紙にマン・レイは、「カリフオルニアは美しい牢獄だ」と綴っている。

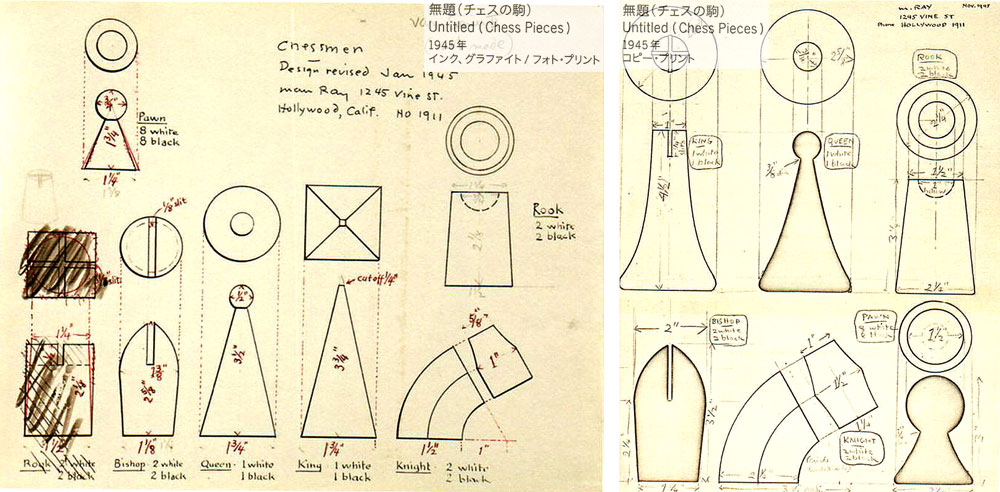

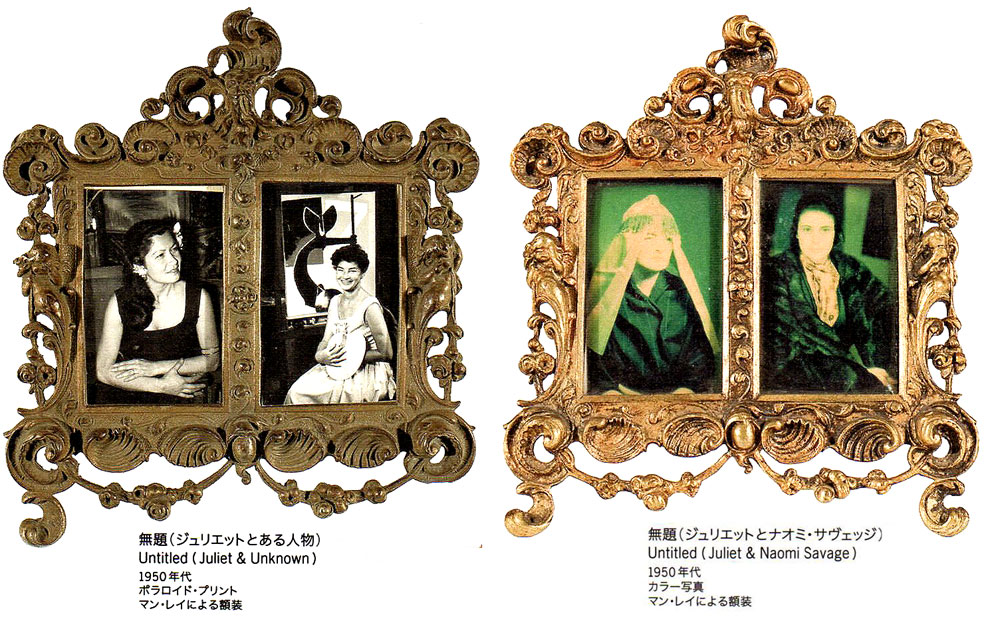

総じて、カリフオルニア時代のマン・レイにとって、最も重要な主題はジュリエットであった。愛情、情熱、そしてやさしいユーモアをもって、彼女をスケッチしたり撮影したりしている。ジュリエットはマン・レイにとって、モデルであると同時にミューズでもあった。カリフオルニアに始まって、36年間以上に及んだふたりの関係の中で制作された多くの作品は、種類も多岐にわたり、親密さを漂わせ、観る者の心を揺さぶる。小説家のヘンリー・ミラー、エルンストとタニング、そしてオランダ人画家のクヌード・メリルら、友人たちの小さな輪に囲まれて、マン・レイとジュリエットは私的な世界の中で生きていた。パリに残してきた作品が戦争で消失するのを恐れたマン・レイは、それら多くの作品を再制作することに身を投じていた。彼はまた、チェスヘの熱意を再燃させ、チェス・ボードと駒のデザインをいくつか手がけてもいる(下図左右)。

マン・レイのチェス・セットは、大量生産することを念頭において制作された作品群の中では最も初期のものと言える。ヨーロッパの戦火で失われたと思われた作品を再制作するという試みとともに、チェスの生産は、ひとつの作品を、身のまわりにある大量生産品で組み立て、マルティプルとして大量に再制作するという、彼が生涯を通して続けることになる創作活動の引き金ともなった。たとえば、伝説的な作品《贈り物》は、パリの画廊、リブレリー・シスで開かれたマン・レイの初の展覧会に際して作られたものである。この作品が画廊から盗まれると、マン・レイは同じものをもうひとつ制作した。1973年、83歳になったマン・レイは、5,000点ものエディションを製作してそれぞれにサインをし、1点300ドルで販売している。マン・レイは自らの歴史から頻繁に引用し、過去のイメージやオブジェを新たに変容させているのだ。《贈り物》のモティーフは、《赤いアイロン》(下写真左)や《ハープのヘッドライト》(下写真右)など、他の作品や複製作品などにおいてその後も何度か登場する。マン・レイにとって重要だったのは、モノとしての作品ではなく、むしろその背景にあるアイディア、思想であった。だからこそ、彼のオブジエの多くは組み立てられ、写真に撮られた後で、破壊されたり紛失したりしたのである。芸術作品に対する思想とは記録の中に残すことが可能なもので、それは大量に複製することができるものだという彼の考えは、この芸術家が20世紀美術に寄与した主たる功績のひとつと言えるだろう。

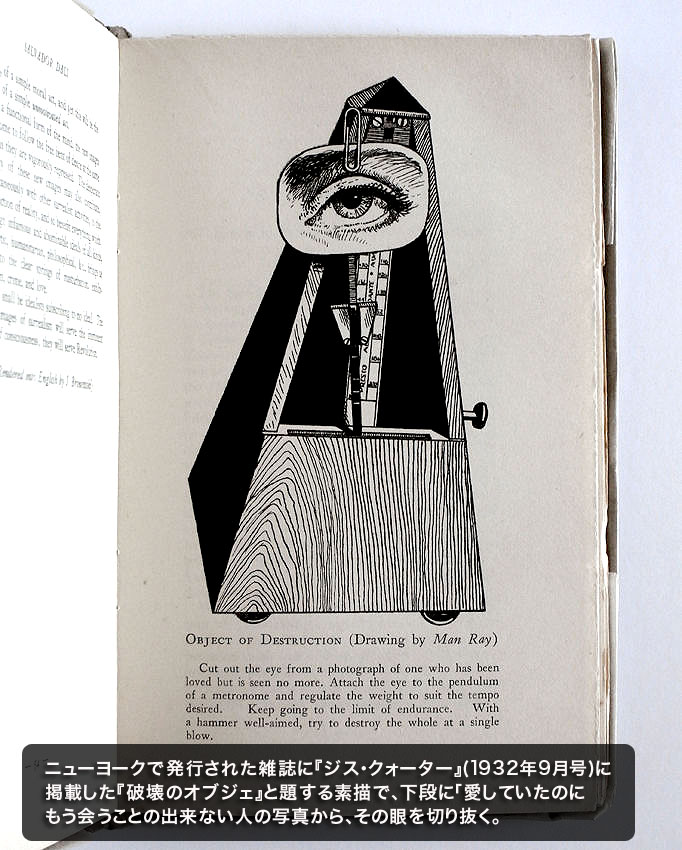

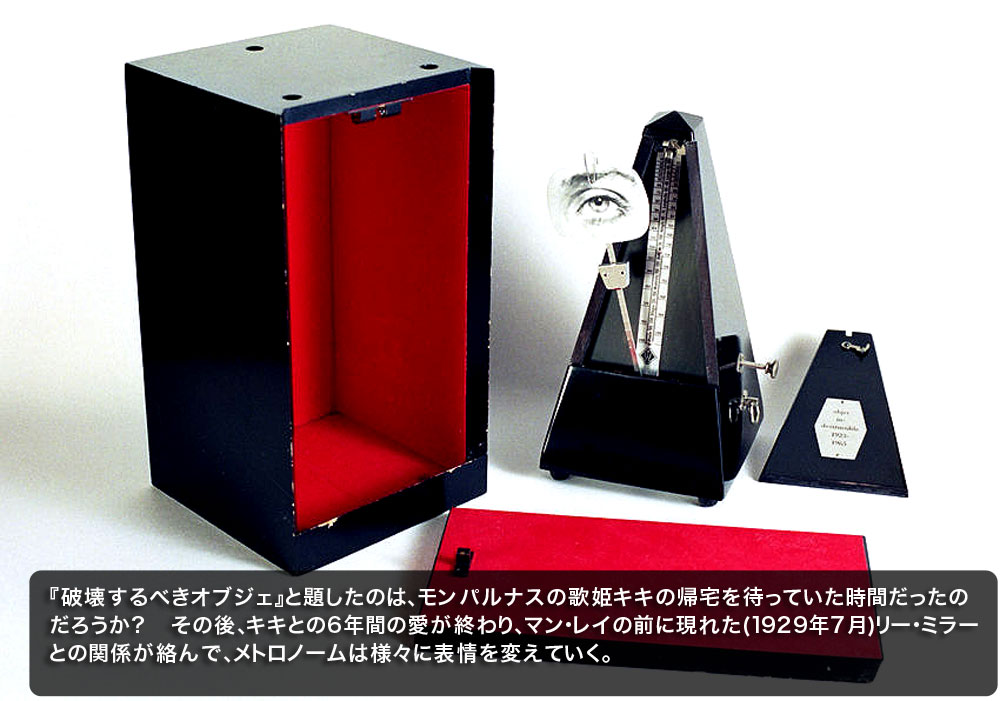

作品のオリジナリティに関するマン・レイの考えが、最も明確にわかる例として《破壊されるべきオブジエ》を見てみよう。これは、メトロノームの振り子に、写真から切り抜かれたリー・ミラーの眼が付けられた作品である。マン・レイによると、この作品の先駆となる作品は1923年に作成された。これを彼は《破壊のオブジエ》と名づけ、1932年に発行されたシュルレアリストたちの雑誌『ジス・クォーター』誌上で発表した。作品はドローイングで描かれ、そこには以下のような「指示書」が付けられている。「愛していたのにもう会えない人の写真から、眼を切り抜く。それをメトロノームの振り子に取り付け、好みのテンポになるように重りを調整する。忍耐の限度までそれを鳴らし続ける。金槌で狙いを定め、一撃でそれを破壊する」。1933年、パリのどエール・コル画廊で、この作品を初めて展示した時、彼は《眼=メトロノーム》というタイトルをつけている。マン・レイ自身の言葉によると、1作目の《破壊されるべきオブジエ》は彼自身の手で破壊され、さらに、1933年に作られた最初のレプリカは、彼がパリからロサンゼルスに移る時に紛失したらしい。そのために、1945年にニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊で展覧会が開催された時、マン・レイは再びレプリカを作成した。この時彼は作品のタイトルを《紛失したオブジエ》としたが、この展覧会のカタログには誤った綴りで印刷されてしまった。“Lost”(紛失した)が、“Last”(最後の)となってしまったのだ。マン・レイはその過ちをすぐさま受け入れ、タイトルを《最後のオブジエ》と変更した。1957年、パリで開催された「ダダ展」にこれを出品した時、学生たちがこの作品を会場から持ち出し、銃で撃ち抜くという事件が起きた。それに応えたマン・レイは、同様の作品を100個作り、タイトルを《破壊できないオブジェ》とした。1970年、さらに彼は同様の作品を70個作り、《不滅のモティーフ》というタイトルをつける。この時彼は、リー・ミラーの目に替わって、メトロノームの振り子の揺れに伴って瞬きする目を取り付けた。マン・レイは亡くなる2年前の1974年にも、レプリカを100個作成している。この時につけられたタイトルは、《破壊するな》だ。

作品がもつ「オリジナリティの問題」に対するマン・レイの複雑な思いは、《破壊されるべきオブジエ》に顕著に見てとれる。彼は、時を刻み続けるメトロノームと眼のモティーフを用いて、「モノ」としての作品ではなく「概念」としての作品の永遠性を主張し続けたのである。同時に、この作品はマン・レイが求めた、作者と作品と鑑賞者の関係性を比喩的に物語っている。マン・レイによれば、第1作目の《破壊されるべきオブジエ》に付けられた眼は、「鑑賞者の眼」だと言う。作品をただ見つめるだけの、もの言わぬ鑑賞者の眼を、彼は破壊したのだ。しかし、彼のこの行動は鑑賞者に向けられた「暴力」というよりは、鑑賞者から何らかの反応を誘発するためのパフォーマンスと捉えるべきだろう。マン・レイに従って、私たちもまたアートや創造に対する既成概念を破壊しようと、彼は誘っている。マン・レイの死後もなお《破壊されるべきオブジェ》は、作品に対するリアクションだけではなく、鑑賞者が自らに対してもリアクションすることも求め続ける、「不滅のモティーフ」なのである。

その気になれば手にすることもできたはずの金銭を必要としていたにもかかわらカリフォルニアでのマン・レイは商業写真から意識的に距離を置いた。彼は1944年の『ハーバース・バザー』誌との仕事を最後に(下写真左)、映画スターたち(cat.nos・203〜205)を撮ることを避けるようになる。しかし、そうした写真への反発にもかかわら坑1943年にはアマチュア向けの写真誌『ミニカム』に、自然を撮った作品やジュリエット、詩人チャールズ・アンリ・フォードの妹で女優のルース・フォードのポートレイト作品(下右写真)を掲載して、写真技術の手引きに関する記事を寄稿している。

1944年、初のマン・レイ回顧展がパサデナ・アート・インスティテュートで開催され、ニューヨークのディーラーや収集家たちから集められた初期の作品や、パリ時代の作品の再制作などが展示された。またサンタ・バーバラ美術館やロサンゼルス・カウンティ美術館での展覧会にも参加している。ヨーロッパの戦争が終焉に近づく頃、マン・レイは友人たちから、彼の持ち物が無事に残っていることや、フランスに戻ってくるようにと勧める連絡を受けた。アディからは、結婚を知らせる手紙が届いた。1947年、マン・レイはジュリエットとパリに飛び、古い友人たちとの再会を果たし、作品や仕事の整理をしている。全体としてみれば、わたしは運が良かった。二度と見ることもないだろうと考えていたもののほとんどを見出したからである」と、マン・レイは綴っている。幾日も費やして、プリントやネガを分類したり廃棄したりし、アメリカヘ送り出すべき絵や本を取りよせた」。いつかフランスに戻ることをマン・レイが切望していたことを知るジュリエツトにとっては、それは、やがて戻り、そして永遠に留まることになるであろうと予感していた世界への第一歩であった。

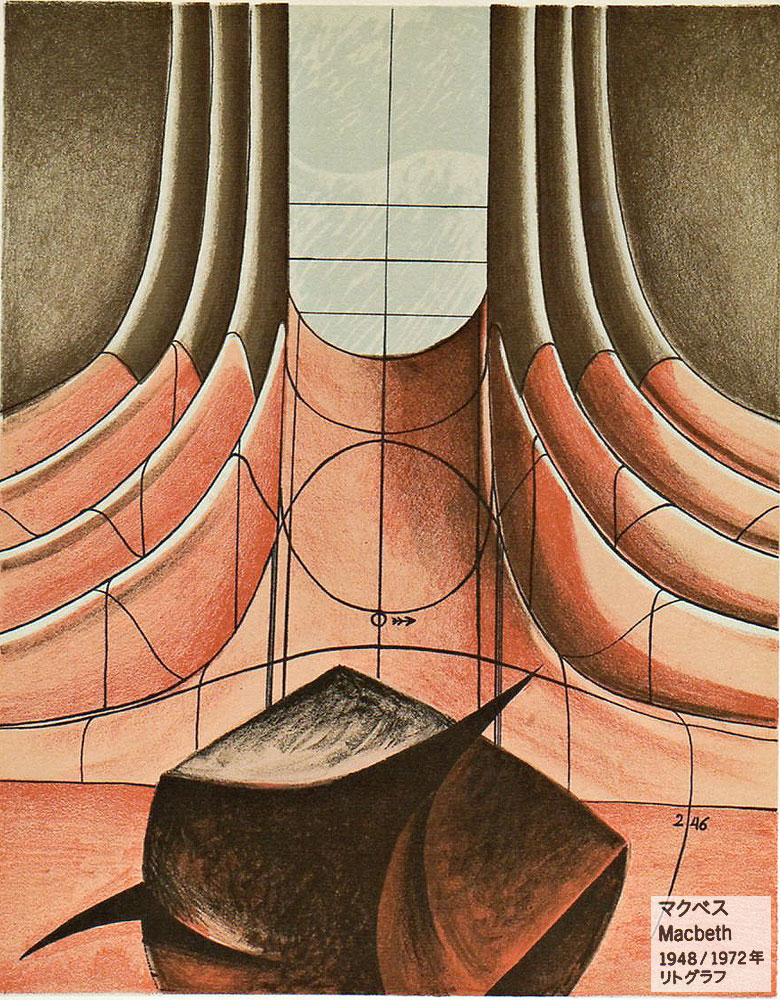

カリフオルニアに戻ってからのマン・レイは、自伝を著すための準備を始めた。1948年、画家のウイリアム・コプリーが、ロサンゼルスのコプリー画廊のオープニング展として、個展をしないかともちかけた。「ひそやかに持続されるべきこと」と題されたこの展覧会は、マン・レイのカルフォルニアにおけるキャリアの頂点であった。ハーポ・マルクス、イーゴリ・ストラヴィンスキー、ベルトルトブレヒト、オルグス・ハクスリー、ジャン・ルノワール、そしてトーマス・マンら、ハリウッド・スターや古い友人たちがオープニングにやってきた。会場には「パリからの亡命絵画」と題されたセクションが設けられ、新作の連作絵画《シェイクスピアのための方程式》(のちに《シェイクスピア方程式》に改題された)も展示された(下写真左右)。

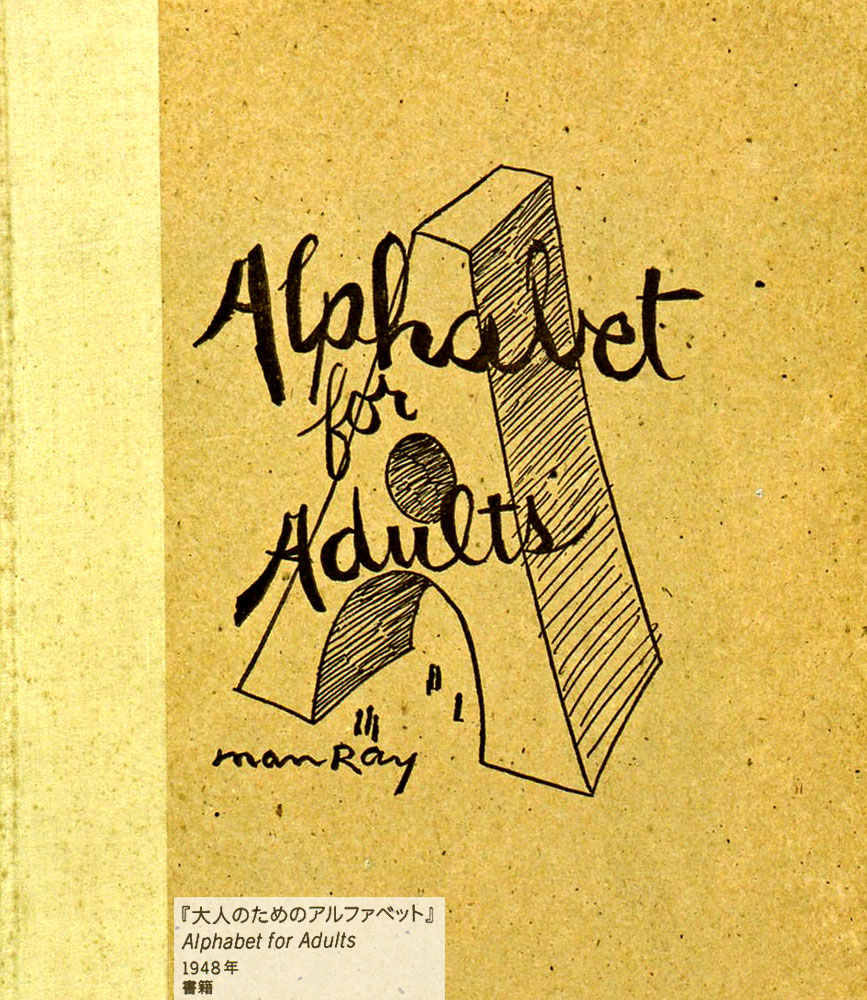

またオープニング・レセプションでは、「カフェ・マン・レイ」が開かれた(上写真)。「典型的なフランスのカフェを庭にしつらえさせた。…(中略)‥・オニオンスープ、赤ワイン、ブラックコーヒーを供した。人々は別室からウイスキーをカフェの小卓まで運んできて、蓄音機で流されるフランスの大衆的なレコ−ドに耳を傾けた。ストラヴィンスキー自身もきてわたしの肩を軽くたたき、巨匠と呼びかけた」。展覧会では2点の作品が売れた。1点はアルバート・ルーインが、そしてコプリーも《天文台の時・・・恋人たち》を購入した。コプリーとマン・レイ、ふたりのアーティストは親交を深め、コプリーはマン・レイが1948年に『大人のためのアルファベット』(下図)を 出版する時の保証人にもなっている。

アメリカに到着したほぼその瞬間から、マン・レイはカリフオルニアでの逃避生活を終えてフランスヘ戻りたいという願いを口にしていた。しかし戦争が終わった後も仕事の都合や身体の不調、そしておそらくはジュリエットの意思を尊重してロサンゼルスに留まった。しかし1950年、遂にマン・レイは、引っ越してパリに永住するつもりだとアディに手紙を書いている。この年の終わりに向けて、マン・レイとジュリエットは所持品を処分し、航海への資金を捻出するために自宅でガレージ・セールを開いた。1日が終わる頃、マン・レイは自分の作品を無料で訪問者たちに提供した。1951年(61歳)の春、ウイリアム・コプリーと彼のパートナーであるグロリア・ド・ヘレーラと連れ立って、マン・レイとジュリエットはロサンゼルスを発って列車でニューヨークに向い、3月12日には、ド・グラース号が船出を待つ埠頭に到着した。戦争前にニューヨークに居を移していたデュシャンが見送りに訪れた。2組のカップルは1等船室に乗り込んで、フランスヘの9日間の航海に乗り出したのである。

4.パリ(1951−1976年・61-86歳)

パリでのマン・レイは、以前もそうであったように、理解ある観客の存在に安堵していた。彼はフェルー街2番地の2にある、住宅と壁のあいだにあった路地を仕切り、採光のために屋根にガラスが取り付けられた建物にスタジオを構えた。部屋は非常に狭く洞窟のようで、そして寒かった。初めてここを見た時、ジュリエットは泣き出してしまったという。マン・レイがスタジオのレイアウトをデザインしてスケッチに描き、6月の終わり頃、ふたりはここに引越している。マン・レイは自分で集めたり見つけたりした数え切れないほどのオブジェを飾ったので、時の経過とともに、このフェルー街スタジオは仕事場と美術館を兼ねた場へと変わっていった。偶像や仮面などを含むこれらのコレクションは、彼が「共同墓地」と呼んだ仕切り棚の中に仕舞われた。灯油ストーブはスタジオを僅かしか暖めずし日光に近いという理由からロフトヘと上がる階段が絵画制作の場にされた。ロフトの棚に置かれた葉巻の箱の中に、マン・レイは撮影済みのガラス乾板を仕舞った。暗室は、水道はなかったが、裏の壁に沿って作られた。玄関近くに置かれた木製のファイル・キャビネットには、ピカソやエルンスト、ルソーらアーティストたちの作品の記録写真を自ら綴じた手製の冊子を入れていた(下写真)。広い空間は間仕切りで区切られ、そこに飾られた美術作品のほとんどがマン・レイによるものだった。

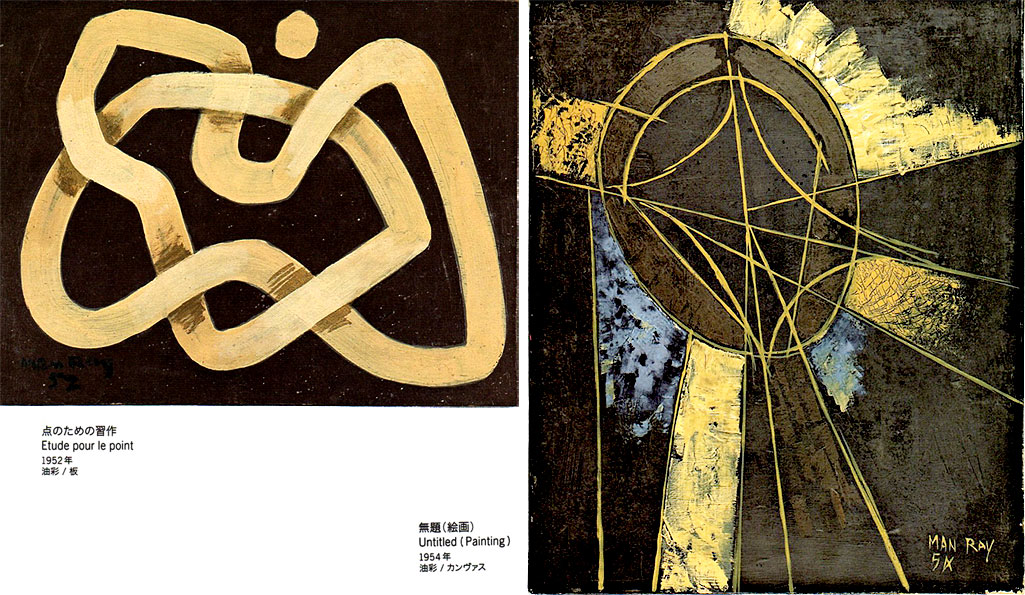

1950年代はマン・レイにとって新たな制作の期間となった。1952年作の《フェルー街》は、この時期の最も早い年代に描かれた絵画作品のひとつである(下図)。

ひとりの男が通りで荷車を引いている。男と荷物、そしてその影の尖った形は、それに沿って描かれた壁の上にかろうじて乗っかっている、大きな緑のガラス玉のような木々の丸い形状との対比をなしている。荷物は荷車よりも、そしてそれを引く男よりもはるかに大きく、上から布がかけられている。この作品はマン・レイの全作品の中でも、シュルレアリスト的な作品の代表作であるとされる、1921年に制作された《イジドール・デュカスの謎》とよく似ている。男と荷物は、マン・レイとジュリエットがこの後、25年間にわたって居住することになるスタジオヘと向っている。また本展では、これと同時期に制作された無題の絵画作品も2点展示した(cat.nos.335,336)。これらの作品には、マン・レイがかつて制作を重ねた抽象的で有機的なフォルムが繰り返されている。

パリでもマン・レイは、商業写真の仕事の依頼はすべて断り続けた。また、レイヨグラフのみを例外に、写真作品がグループ展で展示されることも拒んでいる。公にはこのように写真を拒絶していたにもかかわらず、ジュリエットのポートレイトだけは、スタジオで撮影したものとスナップとを問わず撮り続けていたし、カラー写真や、インスタント写真への興味も募らせていった。「職業としての写真は断念したものの、この表現媒体にたいする好奇心は続いていた。時間が余ったときには、気を変えてカラー写真をやったりした」と、マン・レイは綴っている。カラー・ポジフィルムからプリントを作成する時、色が沈んでしまい、思ったような色調が出ないことに気付いた彼は、何度も実験を重ね、真の色価を保つ方法を発見した。それは「色彩の輝度を保持しつつ、絵のような質も付け加わっていた」。

この発見による多少の稼ぎを期待したマン・レイは、数カ国のフイルム製造会社にこの技法で制作した写真を見せている。しかし、特許を取ることは難しいという理由で拒否されたのだ。「この経験も、」とマン・レイは語っている。「作画を続け、(中略)複製のことは技術者にまかせようという決意を強固なものにした」。本展ではふたつのグループからなる、マン・レイ考案の色彩定着技法によるカラー・ポジフィルムが展示されている。ひとつ目のグループは、マット装を施した14点の作品だ(上写真二列共)。これはフイルム製造会社に見せるために作成した作品のポートフォリオであると考えられる。肌の色味の正確さや、色彩の豊かさを見せるために、彼は自ら描いた絵画の前でモデルたちを座らせている。ふたつ目のグループは、マン・レイ自身の手で額装された14点の写真(下額装2点例)で、これらはフェルー街2番地の2のスタジオの壁から外されて以来、マン・レイ財団の倉庫に眠っていたものだ。これら14点の内、8点がこの「色彩定着技法」で制作されたカラー写真である。

マン・レイのカラー写真の中には、戦後パリのカフェ文化の中で、ボヘミアニズムや実存主義の顔として有名になったジュリエット・グレコのポートレイトがある(上写真参照)。ジャン=ボール・サルトルは彼女の歌声は「百万篇もの詩を包み込む」と述べている。マン・レイはモノクロ写真でもグレコを撮影しており、本展で展示されるこれらのポートレイトは、彼がこの時期にもなお、暗室で実験的作業を続けていたことを物語っている(下写真)。

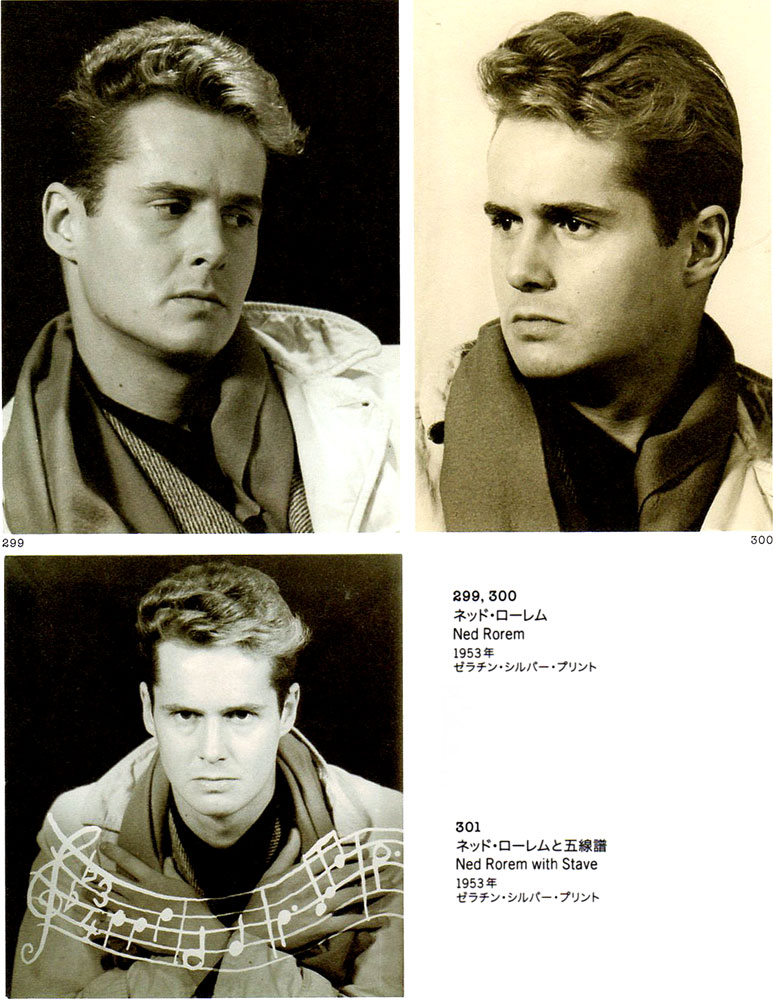

グレコを撮った3点のクローズ・アップ写真は、それぞれトリミング、トーニング、そしてソラリゼーションによるバリエーションである。こういった写真は、マン・レイが「写真をやめる」と宣言した時期における、彼の制作過程に関しての興味深い考察を可能にしてくれる。また、同時代に撮影されたアメリカ人作曲家、ネッド・ローレムのポートレイトも同様の意味において注目に値する。ローレムによれば、1953年、彼の30歳の誕生日を数週間前にして、撮影の手配がなされた。マン・レイは事前にローレムに電話をかけ、撮影には白い服を着てくるようにと伝えたという。撮影は僅か3ショットのうちに終了した。「前を向いて。左を向いて。右を向いて」。

本展では、正面を向いたローレムに、この作曲家がマン・レイに捧げた曲「Tout beau mon coeur」の冒頭部分の譜面を、ネガにエッチングして添えた有名な写真(上写真)だけではなく、「左」向きと「右」向きの写真も紹介する(上写真)。ジュリエツト・グレコの一連のポートレイトと同様これらの作品は、写真が「本物」であるためには「撮影者、被写体、カメラが出会いさえすればいい。つまり、その三つが同時に同じ場所にいればいい。すれちがうだけで充分なんだ」と語ったマン・レイの主張と、実際の制作行程のあいだの矛盾が検証できる意義深い例である。撮影者であるマン・レイと、グレコやローレムとの出会いすら偶然ではない。晩年のマン・レイはポートレイト撮影の機会こそ減らしてはいたが、撮影においても暗室においても、仕事への用意周到さ、厳格な姿勢は維持し続けていたのである。

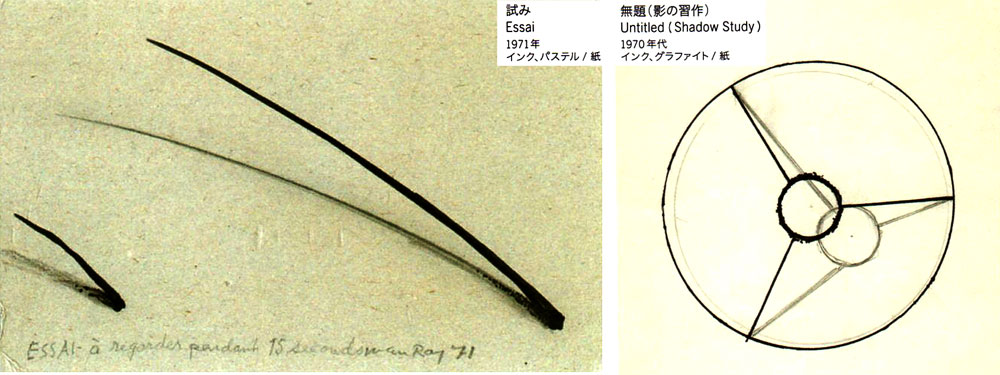

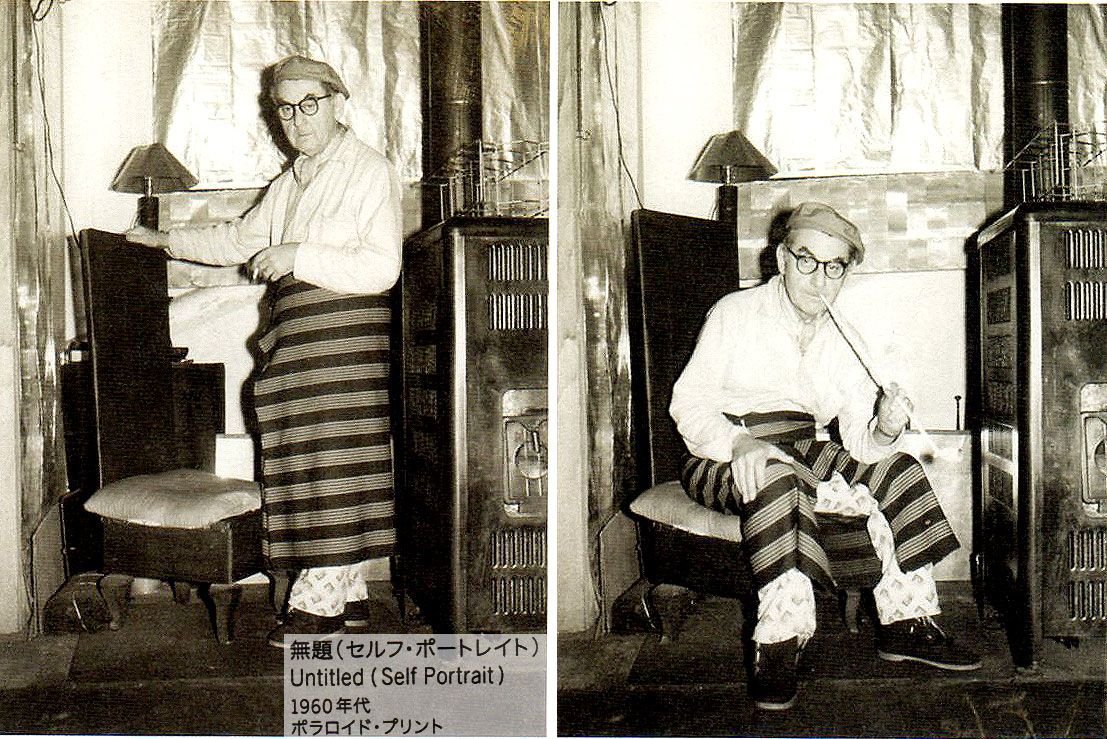

写真から距離を置くことを宣言したにもかかわらず、1950年代後半、ポラロイド社から最新の白黒フイルムを試してもらいたいと依頼されたマン・レイは、申し出を受けている。この試みからどのような作品が生まれたかはほとんど知られていないが、カメラを無作為に被写体に向けて撮影した、「無頓着な写真」と呼ばれた抽象のシリーズであったと言われている。本展では、ポラロイドを使用した作品として、セルフ・ポートレイト(下左写真)やジュリエットの肖像(下右写真)、またはチェス・ボードの記録写真(下写真)などを展示した。

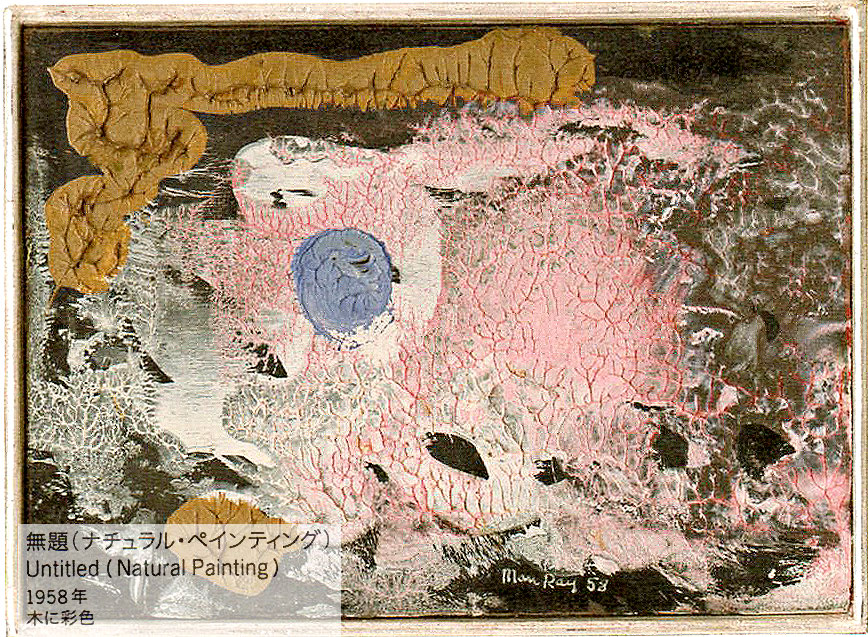

1950年代から60年代を通して、マン・レイは紙とインクを用いたスケッチを頻繁に描き、また絵画の制作も続けている。太くて大胆な筆致による裸体のスケッチは、輪郭線だけで描かれている。これらの作品が醸し出す洗練された簡潔さと比較して対照的なのが、1950年代後半に制作され、マン・レイが「ナチュラル・ペインティング」と呼んだアクリル絵具による一連の作品だ(下写真)。木の板や段ボール紙の表面に、チューブから搾り出した絵具で厚い模様の層を作ったり、滴らせたりした上に、2枚目の板を乗せて押し当てると、無作為で、予想不可能な模様が生まれる。反抗的で嘲笑的な究極のダダイスト的行為としてマン・レイは、制作の最後を、作品の上に自らが座って締めくくった。

1950年代から60年代を通して、マン・レイは紙とインクを用いたスケッチを頻繁に描き、また絵画の制作も続けている。太くて大胆な筆致による裸体のスケッチは、輪郭線だけで描かれている。これらの作品が醸し出す洗練された簡潔さと比較して対照的なのが、1950年代後半に制作され、マン・レイが「ナチュラル・ペインティング」と呼んだアクリル絵具による一連の作品だ(下写真)。木の板や段ボール紙の表面に、チューブから搾り出した絵具で厚い模様の層を作ったり、滴らせたりした上に、2枚目の板を乗せて押し当てると、無作為で、予想不可能な模様が生まれる。反抗的で嘲笑的な究極のダダイスト的行為としてマン・レイは、制作の最後を、作品の上に自らが座って締めくくった。