ジャン・アルプ(Jean Arp)、ドイツ名ハンス・アルプ(Hans Arp, 1886年9月16日 – 1966年6月7日)は、現フランス・アルザス地方の首府ストラスブール(シュトーラスブルク)出身の彫刻家、画家、詩人である。

■略歴

父ユルゲンはドイツ人の葉巻製造業で、母ジョゼフィーヌはアルザス人であった。アルザス地方の地域性からドイツとフランスの両方の文化、教育の影響を受けて育つ。幼い頃から絵を描くことを好み、造形芸術と詩に強い興味を持っていて、自然と芸術家への道を歩んだ。

■模索からダダイズムに至るまで

両親からも熱心に支援を受けたアルプは1901年(15歳)、シュトーラスブルクの美術工芸学校へと入学する。だが、その伝統的な美術教育に拒否反応を示し、専ら新しい芸術表現の可能性を模索しながら、パリの美術館を巡り、そして詩作を続けていた。

後に、ドイツのヴァイマルの美術学校へ通い、1908年頃にはパリのアカデミー・ジュリアンなどで学んで、マティスやシニャックらと展覧会を開くなどをしたが、その全てに満足できず、ほどなくスイスのルツェルンへと移り住んでいた実家に戻ることとなる。

1911年、スイスの同世代の作家たちと共に「デア・モデルネ・プント(近代同盟)」と名づけたグループを立ち上げて展覧会を開き、これ以降アルプは数年の間、まるで自分の方向性を模索するようにパリやケルン、ミュンヘンをまわり、同時代の多くの芸術家たちを交流を持っていく。その中には青騎士のカンディンスキー、クレー、ピカソ、エルンスト、モディリアーニなどがいる。

1915年には後に彼の妻となるスイス人芸術家、ゾフィー・トイバーとも出会い、彼女との共同制作を行うようになる。木や紙、布を使った幾何学的コラージュ作品を多く制作した。まさにゾフィーとの出会いは、アルプ自身の方向性を定める重要なものであった。

■ダダイズムから第二次世界大戦

第一次世界大戦を避けて、チューリヒに落ち着いたアルプは、トリスタン・ツァラらと共にダダイズム運動を始める。戦争や既存の社会的な美的規範に反抗し、また、ありとあらゆる手段による表現方法は伝統的で窮屈でしかなかった芸術界に衝撃を与え、中心人物であったアルプはさらに多くの芸術家たちと交流を持った。

1922年10月にゾフィーと結婚。スイス国籍を取得しようとするものの、ダダ・シュルレアリスム的な活動が問題視されて当局から拒否され、フランスへ戻りフランス国籍を取得する。1927年にアルプ最初の個展がパリのシュルレアリスト画廊で開催されたころから、アルプの作品で最も著名な有機的な不定形を持つ「具象彫刻」の制作が始まる。妻ゾフィーと共に、多くの芸術家グループに参加しつつ多くの展覧会に出品し、詩集も出版するが、その頃に第二次世界大戦が勃発。パリを脱出したアルプとゾフィーはアメリカへの移住を計画するが、結局再びスイスへと逃れることとなる。

■妻ゾフィーの死と、アルプの戦後

1943年1月12日夜、就寝中だった妻ゾフィーが故障したストーブから出た一酸化炭素中毒で事故死する。この悲劇的事故はアルプのその後の生涯に決定的な影響を与えることとなる。妻の突然の死によって、深刻な鬱に陥ったアルプは修道院に引きこもり、4年間まったく詩作だけで妻を弔って過ごした後、長年の友人で収集家で、晩年にはアルプの再婚相手ともなるマルゲリーテ・ハーゲンバッハの支援により制作を再開する。詩を主題にしたモチーフを繰り返し応用した彫刻を精力的に発表するようになり、またエッセイなどの著作にも多く記した。

1954年、ヴェネツィア・ビエンナーレ彫刻部門賞を受賞、1963年にはフランス芸術大賞を受賞した後はその名声はゆるぎないものとなり、数多くの彫刻を世界中に残した。1959年にマルゲリーテと結婚。自らの著作をまとめた集大成である「摘みとられた日々」(アルプの死後に刊行された)を準備した後、1966年(80歳)にスイスのバーゼルにおいて死去した。

■作品と解説

■ひとつの形の上の3つの不快なオブジェTrois Objets D占sagr由bles sur une Figure1930年

彫塑に手を染める以前,アルプの活動領域はレリーフにあった(レリーフとは言っても肉付けを行なうものではなく,彩色した坂やボール紙を切り抜いて貼り合わせた,厚みのあるコラージュと呼ぶ方が正確である)。ダダイストたるアルプは,ハーバートリードによれば「アカデミックな連想」を嫌って,独立した丸彫り像の制作を避けてきた。彼が本格的に彫塑的な立体造形に取り組み始めるのは,漸く1930年,即ち四十代も半ばを迎えてからである。

この時期には,レリーフ制作の経験を立体に応用しようとする試みがなされる。「只の横顔」〔G.W.1,1930年〕や「手の果実」〔G・W.2,1930年〕といった作例は,貼り合わせた彩色板を台の上に置く代わりにただ立てたものである。一応自由空間の中に立っているとはいえ,彫塑性の欠如,観賞視点の一方向性という点で,これはそれまでのレリーフと基本的に同一線上にある。(後にアルプは,素材を石や金属に変え,厚みを増すことによって,ヴォリュームの要求に応えようとする。) これとはぼ同時に行なわれたのが,レリーフそのものではなく,その構成法の丸彫りへの転用である。そこで用いられた構成法とは,主として「コンステラシオン(星座)」と名付けられた一群の作品を生み出した方法であるが,これは台となる平面形体の上に,それよりは小さい複数の小片を重ねずに散らし並べた,二層より成るコラージュである。その応用は二つの方向で行なわれた。ひとつは台の方はあくまで台とし,上に載せるものだけを立体化するやり方で,その結果は,ちょうどテーブルの上に様々な物が載っているといった具合になる。寄せ集め的性格が強く,レリーフの持つ流れるようなまとまりは生まれていない(「鐘と臍」〔G.W.7,1931年〕,「コンフィギエラシオン」〔Poley.14,1933年〕等)。もうひとつは台と小片の両方に彫塑的凹凸を与えるやり方で,ここに展示された作品を皮切りに,「森で迷子になる彫刻」,「臍の上の二つの思想」〔G.W.10,12,ともに1932年〕等の作品を生んでいる。展示作品は四つの部分からなり,ゆるい起伏を持つ「台」の上に,虫か魚を想わせる三つの「不快な」オブジェ(リードによれば頑にたかるウジ虫,ポーライによればマンドリンと口ひげと蝿)が載っている。このやり方によれば台と小片の間にはっきりした断絶は生まれないが,ヴォリュームのバランスという点でなお問題が残ろう。

以上の試みは,彫刻家としてのアルプの出発点として重要なものであった。しかし,レリーフでは小片並置法が晩年に至るまで繰り返されたのに対し,その丸彫り彫刻への応用は過渡的なものに留まり,アルプの彫刻作品の中で決して主流とはならなかった。小片並置は立体として展開するには制約が多く,丸彫り彫刻にはレリーフとは異なる独自の語法があることを,アルプは「不快な」オブジェを相手にしながら学んでいったのであろう。 (大原まゆみ・元横浜市市民局市民文化室)

■新芽の花環 1936年

アルプの丸彫り彫刻を概観する時,彫刻本体の中に外的空間をとり込み,彫刻それ自体のもつポジティブな形とこの外的空間によって形づくられるネガティプな形を対比させた作品がいくつかある。1953年,1958年,1961年に制作された「プトレマイオス」のシリーズはその最も代表的な作例であるが,この「新芽の花環Ⅱ」は,こうしたネガティブな形が彫刻の明確な造形要素として取り込まれた最初期の作品の一つである。

勿論,アルプの仕事全体の中では,こうしたポジティプな形とネガティブな形の対比は、この丸彫り彫刻において初めて現われた問題ではない。こうした対比は,既にアルプか前にカンディンスキーの影響を受けて制作した一連の抽象的素描や水彩の中に見いだされ、また、アルプが彫刻に手を染める以前に制作していたレリーフにおいても重要な役割を果たしていることが指摘されている。

しかし,1930年,丸彫り彫刻に移行する際に,基本的にレリーフ状の二次元パネルによる三次元的空間構成の道を放棄したアルプは,このポジティブ・・・ネガティブという価値交換の問題を彼の彫刻作品そのもののもつ量塊とそれをとり囲む外的空間との関係,換言すれば丸彫り彫刻そのものの成り立ちの問題として再捕捉しなければならなかったと言えよう。というのもステファニー・ポーレイが述べるように,「彫塑体とは,基本的に,その構造においてこの彫塑体の内部から様々に働く諸力と外部から彫塑体に働きかける諸力の所産」に他ならないからである。

そうした際,アルプがこの丸彫り彫刻の形成にあたってポジティブ・・・・ネガティブな形の交換のために採用した方法は,・・・・もし彼の彫刻が基本的にその中心に核を持ち,この核によってその形態が支えられていることを確認しておくなら・・・二通りある。一つは彫塑体の核の運動によってもたらされる彫刻そのものの起伏,湾曲であり,もう一つは彫刻体そのものへの穿穴(せんこう)であり,本作品「新芽の花環Ⅱ」は後者の系譜に属している。

しかし,アルプのその後の展開を辿る時,後者の方法はそれ単独では意味をなさず彫刻本体が輪形態と結びつくことにより,この輪形態との関係において初めて積極的な意味を与えられていった事は注意しておいて良い。

つまり,本作品の場合でも,その中央に位置する穴は,それ自体としてみれば外的空間の侵入にすぎない。しかし,この空間は,この空間の周囲に生じた環状の芽,もしくは女性の胸を思わせる尖頭形の外に向かって伸び広がる生命力、遠心力をまって,初めてこうした力の中心、核としての意味を獲得しているのである。(大坪健二 元富山県立近代美術館学芸員)

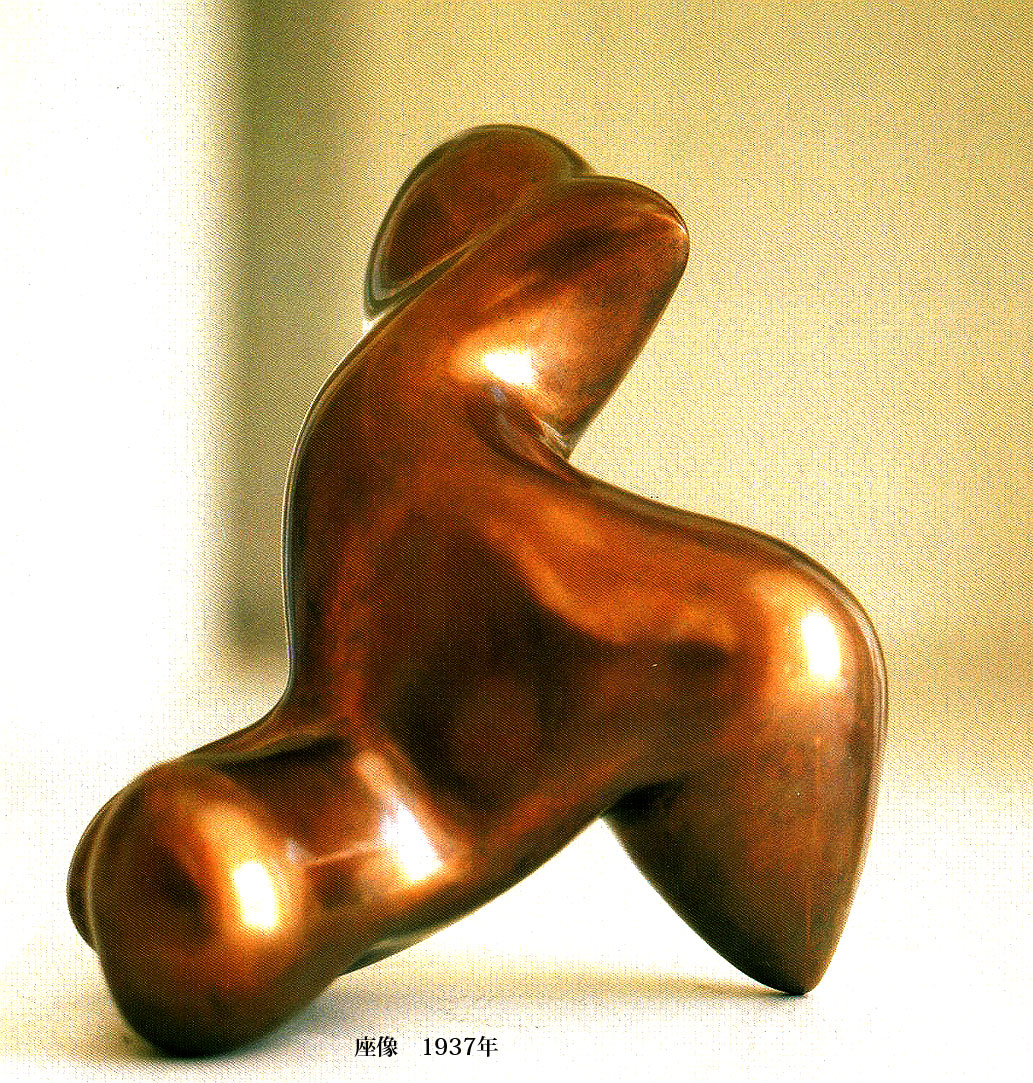

■ 座像

題名「Assis」は、紋章学上、動物が前脚を揃えてまっすぐ伸ばし,上体を起こしてすわっている型を指す。一定動物とのはっきりした一致を示さないこの作品が「Assis」と呼ばれるのは,三方向に展開するその形が・上記のような紋章に登場する動物を連想させるせいであろう。頭が大きく,せいいっぱいふんぞり返っているようなその姿は、まだ足の立たない赤ん坊のようでもあり,紋章の株式化された動物には見られないユーモラスな変らしさを湛えている。同様の座る小動物風の像を,アルプは10年後の1947年にも試みており(「夢の動物」〔No・12〕),更に10年後の1957年には,その両方をより大きな大理石像に刻んでいる(「キュクラデス諸島の思い出」,「己れの美しさを意識した動物」〔Trier16b,154〕)。

こうした動物風の像は・特定の個体または種を再現するものではなく,それどころか動物であるのか否かも判然としない,有機的「抽象」形を示している。しかしアルプによれば,これこそまさに「具体」であり・ダダ及びシュルレアリスムによって解放された,自然の生産力に直接繋がる革命的制作法の産物であった。以下アルプ自身によるその説明を聞こう。「人は具体的なものを指して抽象と呼んでいる。(中略)しかし,私が思うに,モデルとなる対象を持たなかった絵画や彫刻作品も,葉や石に負けず劣らず具体的で官能的なのだ。」(“L,homm。aim。Ce quiest vain et mort”)(註1)

「芸術とは人間の中で生長する果実である。(中略)しかし,植物の果実や動物の仔(こ)や母親に抱かれた赤ん坊が自律的で自然な形をとるのに対し,人間の精神の産物である芸術は,ほとんどどの時代にも・それ以外の物の外観の滑稽な似姿を呈してきた。絵や彫刻が,マンドリンや正装した大統領や戦争や風景といった外観から解放されたのは漸く現代に至ってからだ。私は自然は好きだが,その二番煎じは好かない。」(“L’artest un fruit”)(註2)

「自然のコピーをするのは嫌だ。再現するのではなく,作り出したい。植物が果実をつけるように作り出すのであって、再現はしたくない。間接的にではなく,直接的に作り出したい。

こうした芸術には抽象化の跡などみじんもないから,それを具体芸術と呼ぶ。 具体芸術の作品は,もはや作者の署名を必要としないであろう。そうした絵や彫刻やオブジェは、雲や山や海や動物や人間のように,自然の広大なアトリエの中で無名のままに留まるはずだ。そうだ、人間は再び自然の中に入って行かねばならないだろう。(中略)

具体芸術はこの世を変えんとする。(中略)人間を最も危険な愚,即ち虚栄から救わんとする。人生を単純化し、自然と同化せんとする。(中略)具体芸術は根本的で自然で健全な芸術である。」(大原まゆみ)

■成長(Croissancel) 1938年

ねじれながら・空に向かって伸びあがろうとしている発芽したばかりの植物を思わせるこの「成長」という作品は・ハーバートリードによって「1930年代の最も特徴的な一点」(註1)と呼ばれている。そしてリードは,この作品と同時期の他の作品・「新芽の花環I」〔G・W・30,1936年〕や「目覚め」〔No.6,1938年〕などに共通したテーマとして・「生命のエネルギーの形象化」を指摘している。「新芽の花環I」と「成長」を比較してみると,「新芽の花環Ⅰ」がヴォリュームのある成体の溌剌とした生命力にあふれているのに対して,「成長」は発育し始めたばかりの不安そうな,だが確かな生命力を秘めている。またその生命力は・前者が旺盛な放射状に拡散する方向性をもっているのに対し,後者は天空に向かう純粋なより強い指向性をもっている。「成長」に示されているのは,原初的な段階の生成であり,そこには成長し・変形してゆく無限の可能性が開けている。つまりそこには,自然の生命のもっとも基本的な原理である生成の瞬間が簡潔に現われているといえよう。

アルプは常に自然を語っていた。「ダダは自然のように意味をもたない。ダダは自然の味方,芸術の敵。」「私は自然を愛するが、その代用品は愛さない。」「自然を模倣したいとは思わない。再現するのではなく,生産したいのだ。」彼がこのように語るのは,人間が自然の一部であり,人間である芸術家によって産みだされたものが自然の一部となることを望んでいた。従って彼は続けて次のように語る。「これらの絵画・彫刻,オブジェは・自然の巨大なアトリエのなかに,雲や山,海,動物,人間と同じように無名のまま置かれるべきである。」つまりルネ・ユイグが「かれの作品はすべてある」と記しているように,アルプによって創造された作品は、一個の完結した生命体として生誕で自立し,自らのうちに組みこまれたプログラムによって生成していこうとする。このようなアルプの作品に共通してみられる特質は,この「成長」という作品にもっとも簡潔に根源的なかたちで提示されており,その意味においてこの作品はアルプの彫刻の原点ともいえるものである。この作品は・形態の面でも起源のひとつとなっている。「夢の形」〔G・W・78,1942年〕や「地の精の胸」〔G・W・班,1949年〕などは,簡略化されてはいるが二つに分かれた頭部と,中程の結節点などの共通点がみうけられる。またこの作品の系列と考えられるのが,「偉大な人物」〔No.23〕などの植物的な人間像である。なおソロモン・R・グッゲンハイム美術館に同じ作品の大理石のものが所蔵されている。(前山裕司 元埼玉県立近代美術館)

■群像一地中海(Groupe mediterraneen1941/42年)

1940年から42年まで,アルプ夫妻は戦火を避けて南仏のダラッスに移り住み,ソーニア・ドローネ,アルベルトとスージー・マニェッリ夫妻とともに小さな芸術家サークルを営んだ。地中海の自然の確かな美しさが,この暗黒の年月の唯一の慰めだった,と後にアルプは回想している。この年月はまた,愛妻ゾフィー(1943年1月事故死)の最後の日々でもあった。

「彼女はこの地方が好きだった。これこそ彼女の地上の楽園だった。一緒に散歩する時,彼女は幸せに輝いていた。(中略)僕らは泉と墓地と木霊と鐘の只中に住んでいた。庭にはヤシの木とオリーグの木が生えており,ヤシの葉がサラサラ音を立てると,雨だった。オリーヴは絶えずかすかに身を震わせて活気づいていた。日毎に光と幸福感とが増し,ゾフィーもまたそれにひけを取らなかった。」

一方で戦争の成り行きに不安を感じながらも,ゾフィーとともに過ごした地中海の明るく生命力に満ちた自然の体験は,アルプがこの時期「地中海」の名を冠した一連の作品を制作する推進力となった。その中の一点が,この「群像–地中海」である。

「群像」とは言っても,複数の立体を集めたものではなく,連続した一体から成っている。全体は,この時期のアルプの彫刻が概してそうであるように,触覚的・肉感的なうねりが抑えられた明快な形に特色がある。ほとんど単一平面上に展開するヒトデのような形状をした部分は,アルプが主にレリーフにおいて「葉」と名付けた放射状の突起を持つ形体(「葉」〔Ra11271,1933−34年〕,「ムードンの葉」〔Rau287,1935年〕等)ないしは「鳥」と呼ぶ形体(「地中海レリーフ・飛翔・二羽の鳥」〔Rau317a,1941年〕等。なお「葉と鳥の中間」〔Trier192,1959年〕も参照のこと)に類似した,外に広がろうとする傾向を持つ。それとはば直角に,第六・第七の突起を形づくる細身の棒状の部分が位置する。この部分は量的には菓の形をした部分の三分の一程度しかなく,広がろうとする傾向も弱いが,形の鋭さとマッスの集約により,たおやかながら立派に放射形に対する均衡を保っている。アルプが単一体より成るこの作品にあえて「群像」と命名したのは,恐らくこの拮抗し,かつ調和する二つの部分の関係を指してのことと推測される。肩を組み,顔を寄せ合っているようにも見えるこの「群像」は,自然の生命の動きにそっと耳を澄ませているアルプ夫妻の姿を反映しているのかもしれない。 同じ形を持つ大型のヴァリアント(勇気)がある。(大原)

■鳥の骨格(squelette doiseau)947/65年

本作品「鳥の骨格」を見て,いつもこの鳥の姿と二重写しになるのは,アルプとこのアルプと深い愛情で結ばれたゾフィー・トイベルの姿である。

アルプとゾフィー・トイベルが初めて知りあったのは1915年,ダダが開始される以前のチューリヒにおいてであった。チューリヒの装飾美術学校の美術教師を勤め,既に厳格な幾何学的抽象への道を歩み始めていたゾフィーは,1922年にアルプと結婚したが,互いに共同制作を試みるなどアルプの芸術,人生いずれにおいても最大の理解者となり,大きな影響を与えている。

このゾフィーがガス・ストーヴの不慮の事故で忽然とこの世を去ったのは1943年。以来アルプは4年間,彫刻を一点も手がけることなく,その悲しみを専ら詩作を通して昇華させている。

アルプは,この時のことを「致命的な悲しみに襲われた人は,もはや形の問題にかかわらない。彼は非物質的な世界に憧れる」と回想しているが,彼がこうした「人生最大の悲痛の時期」を乗り越え,再び丸彫り彫刻を開始したのが,この「鳥の骨格」が制作された1947年のことであった。こうした背景をふまえるなら,アルプが生前の彼女の立居振舞いを鳥にたとえたゾフィーの姿,更にはこのゾフィーを慕うアルプ自身の姿が重なりあうとしてもおかしくはないだろう。

しかし,この場合でも,アルプの制作は決して題名及びそれが指示する具体的なイメージが先行したのではない。逆に,アルプの造形では常に匿名の形の形成があり,その結果として題名が付与されているのである。 その場合,シュテファニィ・ポーライによればこの「鳥の骨格」の基礎となったのは,この作品と同じ年に制作された三つの尖頭形を持つ環状形態〔Poley32〕で,「この独立した彫塑形態であったものが変化をしているうちに,尖った先端のうちの二つが欠落し,一つが伸長される」ことによって,現在の「鳥の骨格」の頭部を支配する基本形となったのである。

そして,その際,この頭部の形態の胴体部分への発展は,アルプの造形上の二つの問題を明らかにしている。

一つは,「新芽の花環Ⅱ」と同様一この頭部の環状形態を支える支柱の問題であり,もう一つは外的空間を彫刻体へ取り込む際の輪形態の問題である。つまり,本作品の胴体にあたる部分は,まず頭部(環状形態)を支える支柱として,その形態的な同一性を保ちながらこの頭部から下方に増殖し,更にこの支柱は,外的空間を取り込む輪形態と結びつきながら,地上から天を憧憬してやまない鳥の原型,もしくはイメージを暗示する処まで成長したのである。(大坪)

■積み重ねられたカップ(Coupes Superposes)1947年

「積み重ねられたカップ」は,英文で「カップの木(Tree of Cups)」と表記されるように,樹木を連想させる。その単純でダイナミックな形態は原初的な生命力に盗れた太古の植物のように見える。「カップ」は,アルプの彫刻に時おり現われてくる形態の語彙のひとつで,晩年までさまざまに変形されながら作品の重要な要素となってきた。その元型と考えられるのが,1931年に制作された「ネクタイとへそ」〔Poley9〕に見られる台座である。これは,その上に置かれた木片が動かせるテーブルのような機能をもったもので半球の形をしている。この台座は,「星座」〔Poley14,1933年〕に受けつがれ,ここではややふくらんだ台座がかすかに傾斜し,四つの塊りをのせている。これはすでに「ひとつの形の上の3つの不快なオブジェ」〔No.1,1930年〕の「ひとつの形」と同等の価値をもった,彫刻の重要な構成要素であり,「台座」と呼ぶよりは「基底部」とでもする方が正確であろう。「ヵップ」は,その後ゾフィーの死による空白期闇の終わる1947年に多く現われてくる。「楕円形のカップの上の人間凝結」〔G.W.83〕は,1934年に制作された「人間凝結」〔G・W・21〕を浅いカップにのせた作品である。「小さなキメラのいるカップ」〔G・W・86〕に見られるカップは,それまでの形態と異なり,高く豊かにふくらんだ量塊と傾斜のついた切断面をもっている。これと非常に類似したカップを三つ重ねたのが,「積み重ねられたカップ」である。この作品は,初めてカップが完全に台座としての役割から解放された作品といえる。両様にカップを自立した造形の要素として制作されたのが「カップか果実か」〔No.48,1960年〕である。これは上のカップを下に向けてふせたもので,技法的には「積み重ねられたカップ」のヴァリエーションとも考えられる。この時期になると,台座として機能するカップが,かなり変形されて現われてくる。「カップの上の新芽」〔Trier224,1960年〕のカップは,多くの切断面によって幾何学的なものとなっている。これは台座として機能している点と,特徴的な傾斜した切断面によってそれとわかるが,最晩年の「人間的カップ」〔Trier352,1965年〕になると,もはやカップとしての原形はとどめていない。

重ねられたカップのモチーフが,変形されて現われてくるのが,1961年に,パーゼル公立工業学校に立てられた高さ9.5mの「交換可能な要素による柱」で,その中央部には,三つ重ねられたカップが,対称性をもった幾何学的な形態で使われている。なお1960年には「積み重ねられたカップ」の大型のヴアリアント(高さ98cm)が制作されている。(前山)

ありがとうございます 雄大 記事 他のいくつかの他のすべての他ののために。 ここで他にはすることができる 誰もがその 取得情報を 執筆の方法?このような| の検索を探し 情報 | 上で | 私は私が週、および|プレゼンテーションその後の次の | 私がした私が持っています。

即日発送 国内即発 http://elissamed.com

ピンバック: 「盛永省治」ブラックウォールナットスカルプチャー | ANOTHER LOUNGE