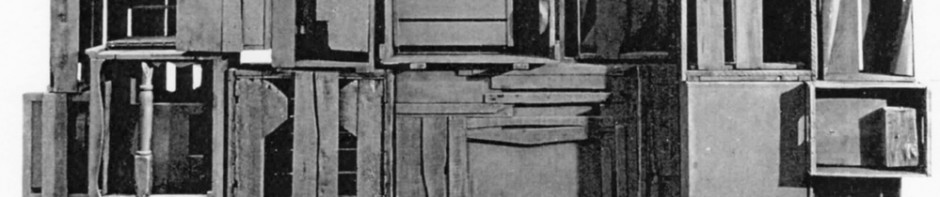

■小劇場Le Petit Tatre1959年

レリーフ作品の主たる造形的要素を取り入れた平面的な彫刻の制作は,そのはとんどが,アルプ晩年の1959年から61年にかけての数年問に集中している。いわゆる丸彫り彫刻を長年にわたり手掛けてきたアルプにとって,これらの金属板を型で切り抜いたように見える彫刻は,その二次元的性格の強調という点において,アルプの芸術に新たな境域を付け加えた。これらの彫刻は,絵画的視覚,より厳密にいえば,シルエットの効果を主眼としており,1920年代から30年代初期にかけて,アルプが制作したシュルレアリスム風のレリーフやコラージュと,形態,輪郭,面の構成など,造形的に共通する部分が多い。

しかし当然のことながら,この彫刻はそれがあくまで空間の中に奪え立つ立体作品であることにおいて,初期のレリーフ作品との違いは画然としている。その上この金属板による作品は,素材がブロンズ,アルミニウムあるいはジュラルミンのいずれの場合においても,視覚的観点からして,金属という素材を最大限に活かした彫刻となっている。この「小劇場」において注目すべきは,中央部に切り抜かれた歪んだ正方形の空間である。1939年までの彫刻は,たいてい閉じられた容積体であり,穿たれた孔(空間)をもたない。ただ唯一の例外として,初期の「新芽の花環Ⅱ」〔No・4,1936年〕が挙げられるが,この作品の場合に見られる空間は,空間自体がポジティプな造形性を主張するという類のものではなく,太いヒモ状の構築物が形成された陰に生み出された隙間とでもいうべきネガティプな空間である。端的にいって,「小劇場」の切り抜かれた空間は,それを取り囲む金属の量塊と等価の造形的要素として視覚化されており,穿たれた空間自体が重要なモチーフとなっている。つまり,ここに見られる緊張感に溢れる空間は,アルプによって1958年頃までに創造された他の作品の空間とは異質のものといってよい。その上,丸彫り彫刻において,アルプが素材自体がもつ効果を重視しなかった事実を思い浮かべてみるとき,「小劇場」で表明されたブロンズという素材の力による造形性の創意工夫は,きわめて印象深いものである。この金属板に切り込みを入れた形態は,鋭い輪郭線の強調によって,鋭利な刃物を想わせる。こうしたメタリックな特質は,なめらかで丸い表面を形づくるアルプの他の多くの作品と対照的な視覚的効果を誇示している。本作品は,大中小の矩形をモチーフにして構成されているが,中央部の矩形の空間内に,あたかも地面から植物が生え出るように姿を見せる長方形と尖頑形との二つの形態が,この作品にユーモラスな性格を織り込んでいる。歪んだ小さな長方形の形態が,周囲の枠組より,わずかに後方に退いているのも,平面的な作品に奥行を与える効果を生み出すことになった。ポーライが言及しているように,アルプの尖頭形のモチーフは,童話の小人がかぶる頭布に似た形をしており,可愛らしくて見る者に思わず笑みを浮かべさせる形態である。この点でシュルレアリスム時代の作品に具体化された,何物かを揶揄するような皮肉っばい性格は微塵も見られない。

〈小劇場〉という作品名は,彫刻が出来上がってから名づけられたもののようで,この作品の必然的な内容を指し示しているわけではないと思われる。しかし,それにしても,硬質で鋭い曲線を駆使したこの彫刻が,造形上の緊張感と並んで,小人が登場する芝居の舞台を見るような楽しい雰囲気を醸し出していることを見逃してはならないであろう。(中谷)

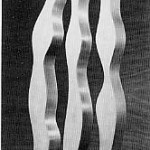

■植物の銃眼のある敷居 Seuila11ⅩCrauxaux 1959年

「植物の銃眼のある敷居」は縦長の長方形の形態を曲線によって波打つように歪めた作品である。アルプは底辺の約2倍の長さを高さにした彫刻を数多く制作しており,この作品もそうした比例配分を典型的に示すものとなっている。上下2個所に銃眼状の空間が切り抜かれ,中央上部には細長い切り込みが入っている。抜かれた空間の大きさと形態が少々異なっており,スケッチでは不明瞭であった輪郭線も,彫刻の方では非常に鋭く,しなやかな曲線に変貌させられている。向って右側中央部で,小さな庇屋根のように横に突き出た鋭い形態である。

この洒落た形態モチーフの短い水平線と,左上の縦長に到り抜かれた空間の底辺を形づくる水平線とは,緻密な計算によって呼応しているように見える。そのために作品全体が,上下二つの部分によって構成されたように思えるはずである。アルプは1957年にパリのユネスコのために・壁面レリーフ「星座」〔Rau558,1958年〕を制作依頼され,それ以降,レリーフ的な彫刻に傾注することになった。ユネスコの巨大な壁面レリーフの制作に当って,アルプは予め用意していたボール紙による数十枚の形態の中から,適当なものを選び,それを拡大して実際のレリーフを制作した。つまりこの方法は,紙型に合わせて,ブロンズの板を切り抜く手法である。この種々さまざまな紙型を集めた・いわゆるソルドゥーノの型態箱は,この時期におけるアルプの制作に重要な役割を果しており、1958年より着手されたレリーフ的彫刻の様式を決定することになる。ソルドゥーノの型態箱の紙型群をモチーフにする制作方法は,レリーフ,コラージュ,彫刻といった,それぞれ異なる領域を接近させ,二次元的,絵画的な視覚性を強調する三次元的な立体彫刻の造形原理を生み出すことになる。

その意味では,「植物の銃眼のある敷居」は,アルプの彫刻制作にとっての新機軸を生み出したものといらてよいもので,前期の丸彫り彫刻とは甚だ対照的な造形言語の確立を告げる作品といえるであろう。金属板のシルエットを重要な視覚的要素とするこのレリーフ的彫刻は,当然のことながら・観者の見る位置を固定する。このことは,初期の彫刻に見られた,あらゆる角度から鑑賞できるように造形された作品とは狙いが異なっている。すなわち,彫刻に対するアルプの考え方が・この時期に至って,少なからず急旋回することになったのである。 (中谷)

■ダンスの華麗さApparat d’une Danse1960年

この時期に制作されたレリーフ彫刻は,大雑把に分けて次の2種類,つまり鋭く尖った輪郭を強調するものとこの「ダンスの華麗さ」のように,円い曲線を際立たせるものとがある。前者の例としては,「小劇場」〔No・29・1959年〕や「植物の銃眼のある敷居」〔No.32,1959年〕など,後者の例としては,「曲りくねった単純さ」〔Trier227,1%0年〕や「波打つ敷居」〔No.37,1960年〕などを列挙することができる。この「ダンスの華麗さ」は,穿たれた孔のある丸彫り彫刻,たとえば「鳥の骨格」〔No.13,1947年〕などを,シルエットの効果を主たる狙いとする二次元的な彫刻に還元した作品といってよい。

その観点からすれば,この彫刻は,「小劇場」などの神経質で尖った形態モチーフを駆使したレリーフ的作品と,なめらかな曲面によって造形された丸彫り彫刻との中間に位置しているといってよい。というのも「ダンスの華麗さ」は,二次元的ではあるが,アルプの制作した数多くの丸彫り彫刻を連想させるからである。その意味では・中央に穿たれた円形の孔も,非常に重要なモチーフといえよう。作品全体から受ける印象を述べれば,非常に大胆な運動感が顕著である。とくに図版の角度から見て、向って左側の中はどより下の左方へ突き出した個所では,きわめて不安定な状態で、下部の形態が上部の形態・すなわち人物を想像させる部分を支えているように見える。〈ダンスの華麗さ〉とは言い得て妙な作品名であるが、アルプは多分この彫刻が完成した後に,作品の視覚的印象に相応しい題名を付けたのであろう。それ故,この作品名は,完成された彫刻と,いわば付かず離れずの微妙な関係にあるといってよい。確かに上半部の人体を想起させる形態は、ダンスをする人物が華麗に跳躍している印象を与える。しかし作品を見ながら意味内容を読みとろうとすればするはど・逆にそうした具象的イメージは不明瞭になり,ただレリーフ状の円い曲線のモチーフという自然の物体とは無関係の金属の塊が眼に映るのみである。要するにこの作品は、ダンスを踊っている人間のイメージを喚起させるような非対象的フォルムを示す彫刻なのである。(中谷)

■大変偉大な人物 Trs Grand Personnage 1960年

彫刻の誕生以来,創作の中心命題であった人間の表現が,反芸術を標榜したダダイズムの作家アルプの生涯の重要なテーマとなったことは,一見アイロニカル(皮肉)にみえる。しかし,これは,芸術の写実性,再現性を否定しながらも「自然が芸術に対立するとは思わない。芸術は自然の中に起源をもつものであり,人間自身の昇華を通じて昇華され,精神化するものである」という独自の立場をとったこの作家の歩みの上で宿命的なことでもあった。

節をもって数回緩く屈曲しながら天に向かって立つこの作品は,作者の命名に拠れば「人間像」である。部分的な形態や輪郭線は,人体の局部を暗示させないわけではないが,全体の印象はむしろ植物的と言っていいほどである。アルプはこの作品に先立つ3年前,類似したフォルムをもつ同じ題名の作品を制作している〔偉大な人物No・23〕。およそ人間の面影を留めないこの二つの作品は,人体をテーマにした一連の半具象的な「トルソ」のシリーズとは明確に一線を画すものと言えよう。細長い体で直立する動物とも植物ともつかない得体の知れない形態は,シュルレアリスムの画家Y.タンギーの1930年前後の作品の中に極めてよく似たものを見ることができる。S.ポーライやW.S.ルービンは,運動を通じての両者の交流に触れ,彼らが生み出した無名の有機的な形をシェルレアリストに共通する形態言語として関連づけている。生命体への飽くなき関心において、またオートマティックな表現方法において,両者の造形の出発点には相通ずるものがあると言えよう。しかし,非現実の世界を再現するタンギーの絵画(イリュージョン)と,自然(=現実)を造形の大前提として肯定するアルプの彫刻(オブジェ)は,相似の形態であってもその存在性つまり具体性において決定的な違いをみせる。アルプのそれは作品という名の実像であり,現実の一部に他ならない。

いま題名を拠り所として,この作品へのアプローチを試るとき,1930年代の「人間凝結」のシリーズに遡ることができる。この連作は,人間に関する視覚的,経験的な概念を剥ぎとり,宇宙的なスケールにおいて昇華されたアルプの人間観を具現化したものであり,恰も原生動物を思わせるようなフォルムを呈している。先に制作された〔No・23〕は,「プトレマイオスI」〔No.19〕の切断から生まれた「ダフネ」〔G・W・138,1955年/参考No・49〕のヴアリアント(勇気)と言えるかもしれないが,後年の作は,非構成的なフォルムの中に,即興的な創作の跡を残しており,「人間凝結」と同種のプリミティヴな雰囲気を漂わせている。危うげなプロポーションのために緊張感をもって佇立(ちょりつ・たたずむ)するこの作品は,1930年代に大地にころがされた人間の原形を,天に向かって積み上げた「人間凝結」の垂直形と言えるかもしれない。複雑にくねる曲線の中に,この作品の重心を貫く幻の垂直線の存在を感じることができる。形態の中に消滅したこの軸線こそアルプの言う「自然」つまり普遍性との均衡を物語るものであろう。(三上)

■翼のついた実体 Entite Aile 1961年

空の終り と世界の果ては 風船のようにまるい・・・・

彼は生きる 果実を脾化する卵のように

(アルプ「空気の椅子」大島辰雄訳)

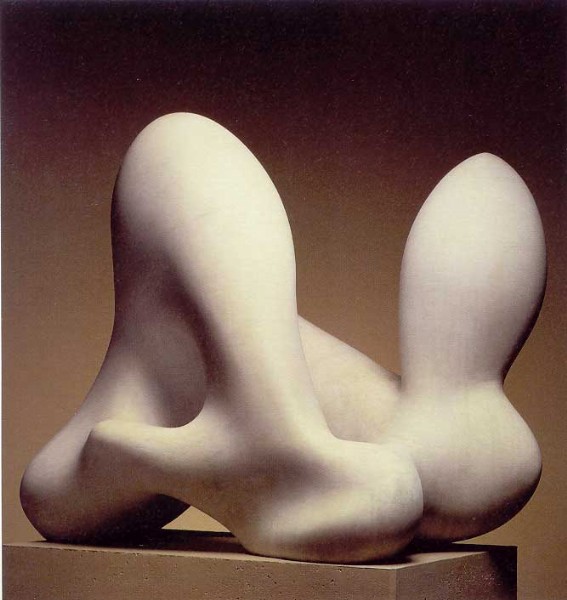

アルプの作品の題名や詩作の中には 鳥、雲,星,月,翼など空をイメージする言葉が多く用いられている。ミシェル・スフォールは,現代の詩人や彫刻家の中でアルプはど天空に魅せられた芸術家はいないと言ったが,この「翼のついた実体」と名付けられた作品を前にして想うのは、生涯を通じて飛翔の本質を追求し続けた彫刻家ブランクーシの「空間の鳥」である。

同じ時代を生き、作品の直裁的な単純さの中に近親的なものを感じさせる両者の仕事は,よく比較される。彫刻家堀内正和氏はこの二つの作品について「ブランクーシの鳥には哲学的な求心的厳しさがあり、アルプのこの茫洋とした形には詩的な遠心的自由さがある」と評し、その理由を、外形から出発し作者の観念によってものの本質に迫ろうとするブランクーシと,本質から出発して形態という実体に到達するアルプの造形恩考の根本的な違いであると論じている。ブランクーシの鳥の連作が,作者の観念に近づくにつれて形態の肉を削いでゆき、ついには消滅寸前まで到達するのに対し,アルプの鳥は,多年生植物のように、いつのまにか別の形の中に姿を消しながらも,また別の形の中から現われてくる。ブランクーシの作品は終焉を予感させるが、アルプの作品は常に進行形である。自然は絶え間ない変化であり,生成・成長・変容・消滅,再生という無限のサイクルを繰り返す。この作品がもつV字形の構造と人体の印象を色濃く漂わせるフォルムをもとに,時間軸上に変化のプロセスを探ると,種子,葉,人間,鳥,天使というメタモルフォーゼが見えてくる。神話的,宗教的な輪廻の思想を感じないわけにはいかないが,上に掲げた詩のどとく,アルプの精神世界つまり自然観も終着点のない環なのである。しかしこの変容は・いつも形態が先行し,言語に還元される主題は後を追う。 C.G.ヴュルカーは、アルプの青年期の人格形成に,プレンクーノ,メーリケ,ノヴァーリス,ランボーといった作家,詩人が影響を与え,精神世界に窓を開く契機になったと指摘する。現実の彼方に広がる精神世界こそが,天であり空である。変化の途上にあるアルプの芸術は天と地の中間に位置するものであり,それは、まるで天上と地上とを行きつ戻りつする有翼の天使に似ている。そういえばこの作品も雲の椅子から飛び立とうとする天使のようにも見える。(三上)

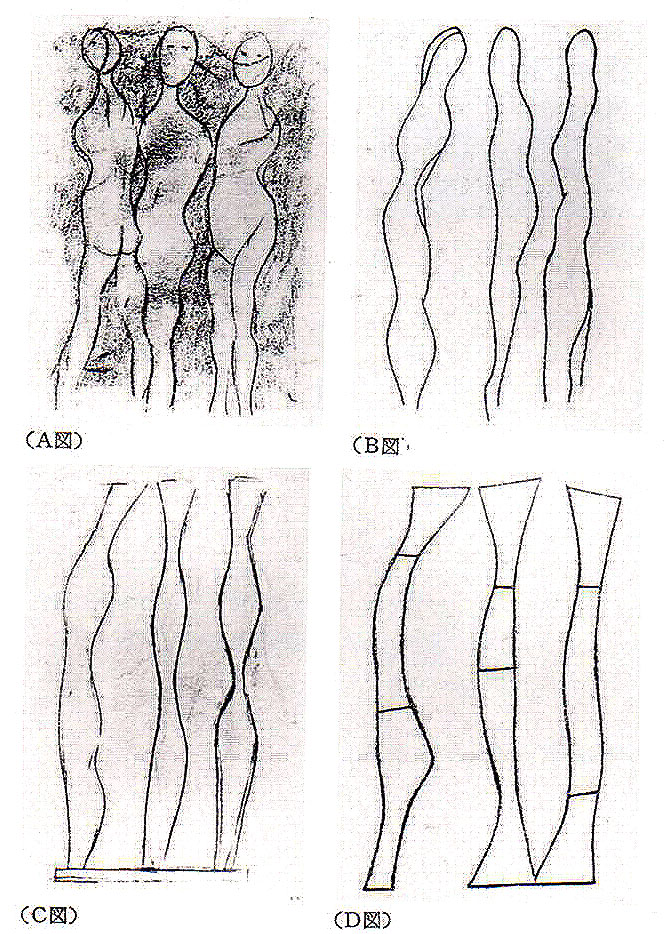

A図 B図

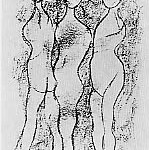

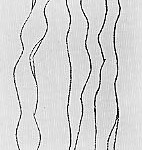

■三美神 Les Trois Graces 1961年

アルプの制作方法を解き明かすために興味深い一例は・「三美神」である。このモチーフは1961年にただ一度だ現われ、試作や予備スケッチを作らなかったアルプにとっては,例外的なことであるが、作品が完成するまでの形成過程を具体的に示すスケッチが残されている。ポーライの詳細な解説によれば,これらはいずれも1961年あるいはそれ以前に描かれたもので,「三美神」のレリーフ的彫刻と直接関係のあるスケッチである。まず完全に人体の描写を表わす自然主義的スケッチ(A図)・次に人体の形象をとどめながらも相当抽象化されたスケッチ(B図),それから「三美神」の彫刻と酷似するスケッチ(C図)

である。C図のスケッチは,ムードンにあり,このスケッチの下に描かれていて消し去られたのがB図のスケッチで・これは復元図である。独立したデッサンとも思えるA図と他の2点(B図,C図)との関係は・必ずしも連続した過程を表わすものとはいえかかも知れないが・これら3点のスケッチが,「三美神」の彫刻のイメージと関連する共通の形象を保持していることは否定できないであろう。「三美神」の彫刻が、頭部・胸部,腰部を暗示させるふくらみを形態化していることは,彫刻それ自体からもある程度理解できるが,その際に,A,B,C図のスケッチを考慮に入れて検討してみると、「三美神」の彫刻の内容的側面が,如何なるものであるかが,より一層明白になる。C図は完成作品とはぼ同様の形象を示しており,相違点は向って左端の形態と・中央の形態とがスケッチでは分離されている点である。もう1点,この彫刻と関連するスケッチ(D図)が・やはりムードンのアトリエに残されている。このスケッチは,彫刻と同時に描かれたか、彫刻制作を前提として描かれたかのいずれかであると推定されるが,ここでは形象は一段と硬直化して,もはや有機的な人間の身体を連想することのできない,装飾的なスケッチになつている。さて以上のことから短絡的に,「三美神」の彫刻が伝統的な古代神話のテーマを段階的に抽象化・簡略化して完成されたものであると結論づけるならば、甚だしい誤謬に陥るであろう。実際・作品制作の出発点において、「三美神」のモチーフが想定されていたことは充分に可能性のあることだと思われるが、最終段階で、全く非自然的な形象の選択が行われ、「三美神」という内容的側面は、半ば捨象され、「三美神」と解釈することもできる並列的な柱状の立体が彫刻化されることになったと考えるべきであろう。完成された作品は、もはや「三美神」と呼ばれても,呼ばれなくても大して意味のないのである。(中谷伸生・元三重県立美術館学芸課長)

■輪・旗 Roue Oramme 1962年

楕円形の金属板に,先の鋭った部分をもつ円を歪めた非定形の空間が切り抜かれている。ブロンズの量塊と並んで,その中央部の空間自体も,非常に印象深い表現となっており,いわば両者の陰陽の繋張感盗れる構成がこの作品の生命力を視覚化しているとみるべきであろう。く輪・旗〉という作品名を知ると,なるほどこの彫刻はその名に相応しい形態を示していると考えてしまうが,他の作品と同様に,この場合も,作品と題名の関係は,それほど緊密な結びつきをもっているわけではない。いわば車輪を想わせる形態,旗を想わせる形態が彫刻となっているにすぎないのである。アルプにとって,作品が自然の事物に類似してもしなくても一向に構わないのである。つまり制作している最中に,具象的であれ抽象的であれ,多様なイメージが次々と湧き上がり,それらのイメージの中から,気に入ったものが選択され,最終的に造形化されることになる。彼が試作あるいは予備スケッチをはとんど必要としなかったのも,こうした一種のシュルレアリスティックな自動制作法と共通する手法や芸術観が,作品制作の根底に存在していたからであろう。アルプは次のように語っている。「制作を行っていると形が生まれてくる。形は私が手を差しのペなくとも出来上がってしまう。私はただ手を動かしているだけだ。」こうしたアルプの造形思考は,鳥なら鳥といった自然の存在を,抽象化,象徴化して作品を創るブランクーシ(1876−1957)や,はじめから自然の事物とは全く無関係な非対象的形態を組み合わせて作品化するガポ(1890−1977)らの構成主義の彫刻とは基本的に異質のものだといってよい。アルプは,非対象的な形象が自然の事物と類似することを拒まないし,また最初から自然と無関係な形象が形づくられることをも否定したりしないのである。ひとつの彫刻として完成される大理石や金属の塊は,如何なる形であれ,自然に付け加えられた新らしい自然の事物であり,その存在はそれ自体で掛け替えの無い価値をもつものと考えられる。ここには20世紀前半の芸術思想が辿ったフォルムの自律性の論理が含まれている。しかもアルプの場合には,出来上がった作品が,自然の形態と類似していてもよいという造形思考を包含している故に,より一層幅のある立場であるといえよう。アルプが扱った彫刻の理念とは,たとえばわれわれの世界のどこにも存在しない〈輪や旗に似た形態〉を生み出すことであったに違いない。「・・・である」ではなく,「・・・がある」という意味での取替えのきかない実存的在り方を最も根源的に開示するのがアルプの彫刻作品である。すなわちこの作品は,金属で創られた〈輪と旗に似たフォルムを示す物体〉以外の何ものでもないのである。(中谷)