■造形芸術への道

ドロレス・デナーロ・石川潤 編訳

■正しい道

道を探す、道を示す、道を見出す、道を往く、道をつなぐ。ヨハネス・イッテンが残した著述や草稿の中には、彼の教授法や色彩論を導く中心モチーフとして、「道」の概念が繰り返し登場する。「道」の誓えを用いて彼は、自らの教えを注意深く説いたのだった。そこで常に問題となるのは、独自で新しい芸術のあり方に至る道はいくつもある、ということである。上に引用した1919-20年[日本巡回展では1921年作とした。訳者註]の言葉は、素描≪色立体、帯による立体化》(Ⅱ−24)にイッテンが書き込んだメモの中にあるものだ。この素描は、ワイマールのバウハウスで彼が取り組んだ色彩論がいかなるものだったのかを示すひとつの例証になっている。

二十数年後、彼の色彩論が初めて体系だったかたちで紹介されたときにも、イッテンは同じ形式の色立体を踏襲した。それは1944年、チューリヒ工芸美術館で開催された展覧会でのことで、この図式はパネルとなって会場に掲げられたのである。パネルはその後も講演や授業に転用された。色彩の帯の上に記された矢印は、経線、緯線、内径に沿って辿り得る5本の道を指し示している。

暖色から寒色へと進む道、白の極あるいは黒の極へと向かう道、そして棟内部の灰色の領域を抜ける道。イッテンの色彩論が完全明確に定式化されるのは1961年のことであるが、その原形を1920年に彼がものしたとき、こうした色立体の表現はすでに纏めあげられていた。色彩の世界は、造形芸術への道を拓く。と同時にそれは、全的な人間像を促すべく働きかけるものでもあろう。それぞれ違った道が造形芸術へと通じている、という格言は、造形論・形態論の分野でイッテンが行った教授法、その全体性への志向にも当てはまる。その方法とは、主観的なもの、客観的なものの双方の領域でまず出発点となる手掛りを探り、それを基に幅広い課題を与えることで、生徒を独自な芸術活動へと導くものだ。一本であれ数本であれ、そこに正しい道などないということ、そしてイッテンが教師として、どういう役割を自分は果たすべきだと考えていたかを、1954年の彼の発言は示している。「ヨガを修行する者の道を説くウパニシャッドの書には、こうある。修行者が教典や導師から学ぶこと一切は、一台の車に過ぎない。この車に乗って彼は、他人が敷いた道の上を進むことができる。けれども、修行者がもし最高の目標に到達しようと欲するなら、ある地点が彼を待っている。そこで彼は車・・・学んだことの全て・・・を捨て去らねばならない。そして己れの足で己れ自身の道を、さらに先へと歩んでいかねばならない。芸術的才能に恵まれた者が学べることの一切もまた、一台の車に過ぎないのである。だがこの事に乗って、それが良い車であればの話だが(!)、すでに通じている道をはるばると、彼はあの地点まで旅することはできる。そう、彼が己れの道を伐り拓くべく踏み出すあの地点まで」。彼に従えば、教師の目標は、あり得べき道の存在を示すことであって、その方向を示すことではなかった。そのことを、バウハウスの生徒だったグンタ・シュテルツルも1919年に書き残している。「イッテンはわたしたちに、描くことや芸術制作を学ばせようとはしなかった。そんなことは誰にもできない。彼が意図したのは、わたしたちが自分を自由だと感じるようになること、こうしようという思い込みや受けて来た教育のこわばりを解きほぐすこと、自分自身へと通ずる道を各自が見つけ出すこと、これだけだった。その道の方へ、彼はわたしたちを連れていこうとしたのだ。わたしたちが一旦そちらへ向かい出せば、写実であろうと抽象であろうと、そんなことはもう大した問題ではなかった。芸術となるものは、ひとつしかないのだ。それは一個の統一体から育ち、それ自体が一個の統一体であり、その人その人に対し、自分だけの感覚世界を体現したものとしてやって来る」

わたしの最良の生徒は、自分の直観から出発し、これまでにない新しい道を往った者たちだ。-ヨハネス・イッテン、1963年

■資料の状況:方法研究

「ヨハネス・イッテンの授業」といったとき、まず思い浮かべられるのは、たいていの場合、彼がワイマールのバウハウスで行った予備課程である。「予備教程」、「予備教習」、「基礎教程」など、時期によってその名称は変わったものの、それはバウハウスにとって不可欠のものとなり、19533年に学校が閉鎖されるに至るまで、その授業体系の中で決定的に重要な要素であり続けた。のちに多くの芸術学校がこれに倣い、そのシステムは今日まで受け継がれている。

けれども、周知のようにイッテンは、バウハウス就任前にも教育活動を行っていたし、またバウハウスを辞した後には、それはいっそう活発化した。ベルリンでは数年のあいだ自身の学校を主宰するとともに、クレーフェルトに織物学校を開設し、その後チューリヒでは工芸学校と織物専門学校の校長を勤めている。したがって、・・・文献に散見されるように・・・「イッテンの授業」を一義的に定まったものとして語ることはできない。彼の生涯にわたる教育活動は、固定された図式に則ったものではなかったのだ。

例えば、バウハウスでの予備課程にしても、それを完全に再構成することはできない。彼が残した日記や手稿、生徒による証言やその作品、マイスター評議会の議事録などを参照してみても、ただ断片が引き出されるに過ぎないのである。さらに、いくつかの問題によって、バウハウスでのイッテンの授業を再構成することはいっそう困難となる。おそらくはグロピウス・・・イッテン抗争の結果、バウハウスで最初に展覧会が開催された際のカタログ『ワイマール国立バウハウス1919_1923』では、イッテンは代表的指導者の地位から引き降ろされ、単に教員のひとりとして、ただ一箇所、形態の授業についてのページで言及されているだけだ。彼の授業で制作された生徒作品の方は、多数、図版が収録されているにも拘わらず、である。

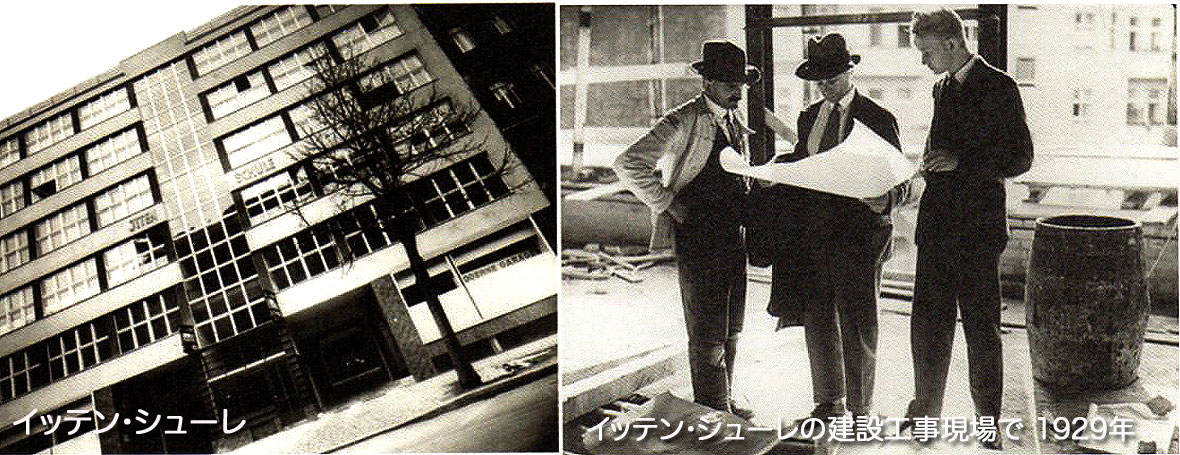

1963年のイッテンの著書『バウハウスでのわたしの予備課程」をひもといてみても、この困難は解決しない。この本は、イッテンが自分の造形論・形態論をまとめて出版した最初で最後のものなのだが、ここで図版を掲載され、言及されている生徒作品のうちの多くは、バウハウスを去ったのちに彼が別の場所で行った授業でのものだからである。イッテンのワイマール時代の日記もまた、教育活動についての言及が乏しく、授業の再構成に資する有用な資料とはならない。さらに問題なのは、予備課程で制作された作品と、工房での形態教育で制作された作品とは、ときに区別できない場合がある、ということだ。その上、イッテンは予備課程を終始ひとりで指導したのではなく、1921年以降は学期ごとに、ゲオルク・ムッヘと交代で受け持った。ムッヘがどこまでイッテンの方法を踏襲したのか、あるいは独自の授業を行ったのかは、明らかになっていない。ただ、彼らはかなりの程度まで、基盤を共有していたと推察される。といのは、ふたりはそろってマスダスナンを信奉していたし、形態論の授業を共同で行っていたからである。1927年から3年の間、ムッヘはベルリンのイッテン・シューレ(イッテン学校)でも授業をしている。

イッテンが残した覚え書きには、授業の方法や具体的な練習課題については触れられていても、それらがどのような順番で一連の授業を構成していくのかという点については述べられていない。ワイマール時代の日記からもベルリン時代の日記からも、芸術教育の時系列的な構成についての情報は得られないのだ。1930年に出版された大部の『ヨハネス・イッテンの日記』[イッテン・シューレのテキストとして刊行されたもの。以下、「イッテン日記』と略記する。訳者にしてみても、事情は変わらない。このことは、全人教育を志向し、生徒ひとりひとりの創造性を伸ばそうとしたイッテンの教育方針に起因するのだろう。予め設定された融通のきかないカリキュラムは、彼の哲学とは相容れなかった。彼が目指したのは、特定の価値基準に捕われず、各個人が自らの芸術を発展させていく道を見出せるようにすることだったのだから。それゆえイッテンは、使い回しのきくような型にはまった方法ではなく、彼自身の教師としての人格を、授業に色濃く持ち込んだのである。そうやって彼は日ごと新しく課題を生み出し、授業の内容を違った仕方で更新していった。

イッテンが自身の授業法を体系的なかたちにまとめて出版したのは、最初が1930年になってからであり、その後1960年代にようやく個々の項目が集成されるに至った。したがって、現存する生徒作品は、時代のドキュメントとして貴重なものとなってくる。それらが芸術作品として構想されたのではなく、練習のために描かれたものであり、また多くは・・・1939年の展覧会カタログでイッテンが書いているように・・・「最良の成果というわけではなく、長年授業を行っていく中で、たまたま教師の手許に集まったもの」だったとしても、その資料的価値が減じることはない。生徒作品は、イッテンの方法が芸術的にどのように応用されていくかを示す、豊富な例証なのである。これらを手掛りとすることで、イッテンが新たに授業に採り入れた方法を時系列上に位置づけることが部分的には可能となり、またイッテンの作品と教育との間にある平行関係がさらに明らかになってくる。

■全人教育を求めて

「非の打ちどころのない高貴さを求める人間の眼前には、二本の道がひらけている。行き着く先は同じだ。いずれも道は険しく、恐ろしい奈落を横目に、降り掛かる危険を抜けていかなければならない。二本の道は、正反対の方向に分かれたかと思うとまた交わり、ある場合には幅を広げて並行すると、可能性へと赴く者は歩を速めることができるようになり、その足取りは軽くなる。第一の道の道標となるのは、暖かにする愛の力であり、第二の道の道標となるのは、照らし出す知の力である」。ここで述べられているのは、芸術教育の原則となるふたつの可能性についてである。これと同じものを、30年後、イッテンはやはり色彩論の根底にも据えた。曰く、「造形芸術への道としての、主観的体験と客観的認識」。イッテンの全方法は、このふたつの主要なカテゴリー・・・体験によって把握し、可能な限り客観的に合法別的なものを造形する・・・に分類される。これがつまり、彼の芸術教育を構成する唯一の区分なのである。「あるテーマを究めるにあたっては、わたしはいつも、体験−認識-実現という原則に従った。テーマに即してまず、観察によって生き生きとした感覚を呼び起こす。それに基づき、素描のかたちをとった練習をみなで行う。さらに、理性的に説明し把捉するという作業がそれに続く。そうした手順を踏んでようやく、課題は実現されることになる」。

主観性と客観性との弁証法は、イッテンの創作活動、教育活動に、それぞれ一貫して認められる。一方では、創造する存在を個人として築き上げ、生かしめることが肝要となり、また他方では、彼を表現手段の法則性に親しませなくてはならない。この法則性を手中にすることで、独創的で新しい着想を造形化することができるようになるからである。イッテンが目指したのは、こうした全人的な教育であった。

この目標に到達するため、イッテンによれば、ひとりひとりの生徒は個人として、その全体性・・・身体・魂・精神・・・において育てられねばならない。この要求を満たすべく、その方法としてイッテンは、人格タイプないし気質の三類型、という説を用いた。それは人を識別し養成するのに有効である・・・と、1920年代のドイツでもてはやされたのだが、今日では、ドローステも指摘するように、学問的に否定され、時代遅れのものとなっている。タイプに従った分類は、イッテンが記したワイマール・テンプル騎士団日記の中の1920年7月8日の書き込みに、すでに現われる。

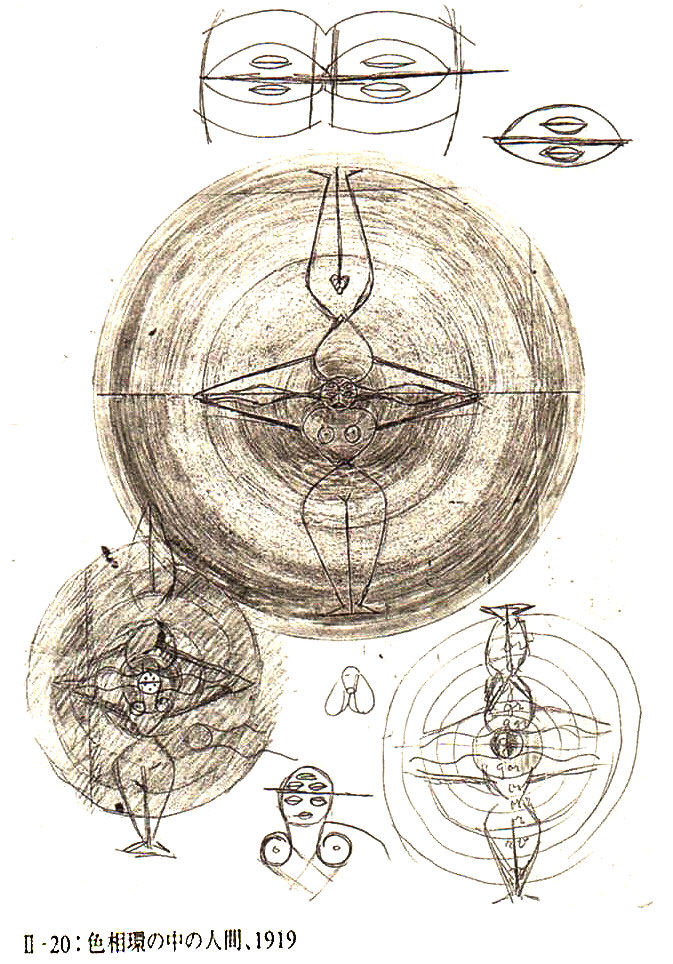

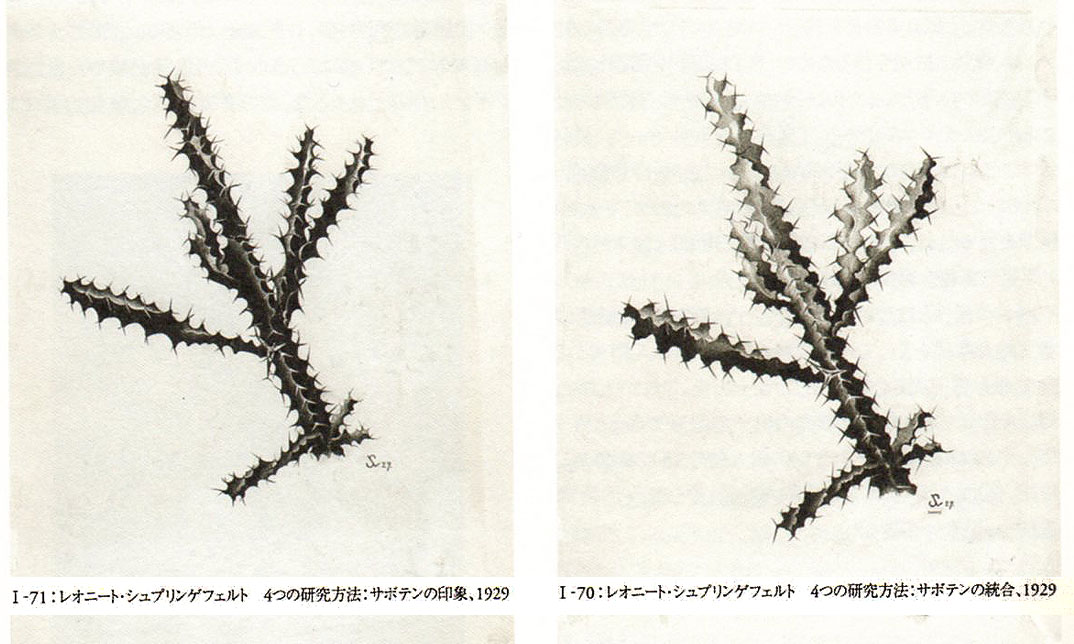

そこには人の頭の形が三つ描かれ、それらに「物質的」、「精神的」、「理知的」という概念が付せられている。各タイプに合わせて用意された練習を行えば、生徒はそれぞれの資質に応じて、その才能を開花させることができるだろう、と考えられた。生徒はしかし、自分とは別の気質のための教材も知る必要があった。それらをも作品に応用できるようになるためである。つまり生徒は、ひとつのテーマにつき三つの練習をしなければならないことになる。最もよく知られた例は、サボテンを用いたものであろう。これについてイッテンは記している。「今日、年長者のクラスで行った課題は、構成的に、表出的に、見えるまま自然に、の三通りの仕方で、植物/サボテンを素描するというものだ。その後、四番目の段階として、インスピレーションに従った個人的な描写がくる。構成的に見て描くことは何より、対象(テーマ)を可能な限りあらゆる側面から描写する練習になる。平面図、側面図、正面、断面、彫塑的観点、明暗の観点、有機的構成など。

この練習を通じ、対象をイメージする能力が強化され、綿密な観察も促される。生徒はそれぞれ自分の気質に従い、いずれかの側面を重視し、いずれかの側面には頓着せずに、課題を解いていく」。三通りの描き方をこなした後、その人だけの芸術的表現が試みられることになる。「自然を研究する際、よくわたしが与えた課題は、対象をまず表出的に、次に構成的に、さらには印象に従って解釈する、というものである。それを受けて、三つの条件すべてを満たす、こう言って良ければ総合的な描写を探るのだ」。このようにして、感覚に基づく練習と客観性に基づく練習とが交互に行われた。生徒ボリス・クライントは1960年にこう回想している。「彼[イッテン]にとって非常に大事だったのは、主観的な資質や方法を客観的な洞察と突き合わせることだった。イッテンはそこに、各々の生徒に適合する可能性を探っていたのである。と同時に、各自の人格タイプを見抜くことで、その特定の傾向を脱し、調和のとれた人格を形成することが目された」。

しかし、これで教育の問題がすべて解決されるわけではないことは、イッテンにも分かっていた。授業の構成について記した1930年の文章で、彼は告白している。「物質的・印象的研究(とくに素材研究を通じて行われる感覚の訓練)、精神的・表現的研究(表出研究と自由な感覚形態)、理知的・構成的研究(空間研究と、基本的にはコントラストおよびその組み合わせ・ヴァリエーションのすべて)。こうした三部構成からなる授業であらゆる問題を解決できるわけではないということを、わたしは重々承知している」。

■生活哲学とマスダスナン

このようなイッテンの人格タイプ論が、オトマン・ツアー=アダシュトハーニシュ博士により1900年前後にシカゴで創始されたマスダスナンの運動と強く結び付いたものであることは、いくつかの研究によって詳細に跡付けられている。この宗教運動は主としてゾロアスター教に由来し、人間の本性が物質的、精神的、理知的の三つに分かれるとする考え方を根幹に据えていた。この三気質を統合することで最高の目標が達せられる、と信じられていたのである。こうした教義と、イッテンによる形態論・色彩論とのつながりは、とりわけ1930年の浩翰な「イッテン日記』の中で、具体的なかたちをとって現われてくる。当時、ドイツでのマスダスナン信徒の数は1000人そこそこに留まった。いくつかが支障あって、総本山がドイツにではなく、スイスに置かれることとなったためである。

ある人間の姿形と、その人が芸術作品として作り出す形態の間には、親操関係が存在する。-ヨハネスイッテン、1963年(75歳)

そこへヘルリベルクのマスダスナン教区「ヤーナ」へと、ワイマール・バウハウスを去ったイッテンは引きあげ、1923年から26年(35歳~38歳)まで滞留した。マスダスナンとの最初の短い接触は、イッテンがまだ学生だったベルン時代に遡る。そのとき彼は、友人の姑を通じて、この運動が推進していた菜食主義のことを知ったのだった。だがイッテンがマスダスナンの宗教的活動に深くのめりこむようになったのは、その後、おそらくゲオルク・ムッヘの勧めによるところが何と言っても大きい。1916年(28歳)、ヘルヴァルトヴァルデンのシュトゥルム画廊でふたりがそれぞれ展覧会を行った際に両者は知り合ったのだが、その時点ですでに、マスダスナンはムッヘの人生にとって決定的な役割を演じるものとなっていた。このときを境にイッテンは、秘教の典籍や仏教哲学、そしてキリスト教神秘主義の書物を読み耽るようになる。ほどなく、ゾロアスター教の生活哲学が定めた日々の規則を、彼は実践するようになった。後にこれを、イッテンとムッヘはバウハウスにも持ち込んだ。その内容をなすのは、断食・ダイエットを伴う菜食主義、呼吸練習や瞑想などである。この食事法は忍耐を要求するものだったので、生徒たちにいつでも快く迎え入れられた訳ではなかった。そう判断する根拠には事欠かない。

例えばパウル・シトロエンも、食事法への当てつけと取れる素描を残している。ヘルリベルクにイッテンは、織物と絨毯を作るための「存在工房」を開設した。そこで彼の片腕となったのは、かつてバウハウスに学んだグンタ・シュテルツルである。「存在工房」のレターヘッドが示すように、併設された芸術学校でイッテンは「自然研究、コンポジション、形態論および色彩論、グラフィックアート」の授業を行った。と同時に彼は出版部を指導し、マスダスナン関連の書籍を編集している。

イッテンの創作と教育活動にとって、マスダスナンの思想は本質的な基礎をなしていると言ってよい。その人格タイプ論を、彼は再三引き合いに出した。とはいえ、これが人格の発展を旨とする彼の教育理念の唯一の源泉であると言うなら、それは的外れだ。イッテンの個人史のうちには他にも、造形、色彩、形態に関する幾多の理論、そして改革教育運動との出会いがあった。

■主観的な形態

「教育によって損なわれてしまっていない素朴な人間は、ほとんどいつでも、[・・・]その人に具わった主観的な形態と色彩を用いて」制作する。気質タイプ論を奉じたイッテンはそう考えるに至った。直観的に描く生徒は、作品の中で、必然的にその生徒の本性を反映した仕方で言いたいことを言い表す。イッテンはこれを主観的性格と呼んだ。主観的性格は、まさにそれ自身のような形態のうちに己れを映し出す。

これはしかし、見方を変えれば己れに囚われてしまっているということでもある。それに対するイッテンの処方はこうだ。自分のタイプを意識した上で、他のタイプに属する方法に習熟すること。そうすれば自在な表現に達するだろう。イッテン自らが組織した生徒作品の展覧会では、タイプ論を証明すべく、作品の多くに作者の写真が添えられた。1960年代に出版された色彩論、造形論、形態論に関する著作でも、作品と作者を併置して見せる、という方法は踏襲された。そこには、各々の生徒と彼らの手になる「自由な」芸術表現との間には明瞭な平行関係がある、とするイッテンの解説が付されている。例えば、生徒ゲルステンべルクについて彼はこう書く。「この生徒が描いた自由コンポジションはどれもみな、線の要素が強く、彼女の髪のように縮れた形態をしていた」。あるいはロッテ・アイゼンバールトの作品について。「これは彼女が学び始めた当初の作品で、明・暗によるプロポーション練習が課題となっている。その中の、大きく見える効果を示す形態。これは単純で、大きな感じのする作者の顔立ちに対応している」。パウラ・シュミットの描く人物座像がみせる、体をねじ曲げた姿勢については、作者の股関節疾患に由来が求められる。

———————–パウラ・シュミット 裸体像 1928年

同じ生徒による別の素描に対しては、イッテンは作品の余白に直接、次の言葉を書き込んだ。「このモデル自体はたいへん美しく、均整のとれた体つきをしている。シュミット嬢は左足にひどい怪我を負い、大きく引きずって歩いていた。それで、この裸体もやはりそうなのだ」。イッテンが指摘して注意を促すまで、シュミットの描く素描はずっとバランスの悪いものだった。以上、形態についてみてきたのと同様、色彩論の分野でもやはり作者と作品の平行関係が認められる。ある患者が描いた静物画についてのイッテンの解釈は、その例証である。「高熱の状態(肺結核)で描かれた静物画。この構造、そして色彩の陰鬱さは啓発的だ!」。

全人教育を目指したイッテンにとって、生徒の人格は大きな関心事だった。教育者にとって「自分自身の気質を知り、生徒たちの性向を突き止めることは、何にも増して重要」だからである。それらを知るための道を、彼はタイプ論によって見出した。

1926年(38歳)、わたしはベルリンに私立の芸術学校を創立した。絵画、グラフィックデザイン、建築、写真を志す着たちが2、3年のあいだ勉強しにやってくる。ここでわたしは、ワイマール・バウハウスの予備課程で敢えていたときよりもさらに深く、造形論全般について手ほどきをすることができた。−ヨハネスイッテン、1963年(75歳)

制作者不明 主観的色彩:静物

■ベルリンでの再出発:自らの近代芸術学校

チューリヒ湖畔のヘルリベルクに3年ほど滞在した後、イッテンはドイツヘと戻った。1926年(38歳)より、彼はベルリンで教育活動を再開する。手始めは、ポツダム通り154番のシュトゥルム画廊のスペースだった。1月と2月、彼は素描と呼吸法のコースを開講し、5月と6月にその続きが行われた。これが大きな成功を収めたことは疑いない。その結果、私設の芸術学校を開こうという彼の計画に弾みがつく。1926年9月以降、イッテンは自分の講座を「近代芸術学校」の名で呼ぶようになった。授業が行われた場所は、最初がブランデンブルク通り16番で、のちにはノレンドルフ広場1番に移転する。続く3年の間に学校の名は何度か変わり、引っ越しも度々行われた。最終的に学校の名称と場所が定まるには、1929年(41歳)を待たねばならない。1928年と29年の学校の出納簿を見ると、生徒の名前と支払われた授業料の額が整然とした文字で並んでいる。その人数は相当なもので、最終的に「イッテン・シューレ」となったこの学校の順調な滑り出しが窺われる。ここに移るひとつ前、ポツダム通り75番にあった教室の様子といわゆるイッテン・スツールについてフリッツ・ブリルが残した報告は、現場の質素な雰囲気をよく伝えている。イッテン・スツールとは、全面がふさがったサイコロ状の椅子で、5種類の高さがあった。「ここイッテン・シューレでは、すべてはごく簡素だ。小さい方の教室には、生徒のための戸棚がふたつ、そして長い机がひとつだけ置いてあり、その周りを椅子がぼつりぼつりと取り巻いている。大きい方の教室は隅の方までがらんとしている。そこに一朝ごとに新しくサイコロ椅子[イッテン・スツール]が積み重ねられていた。これは、薄いけれどもしっかりした合板からなる六面体で、上面には持ち手となる穴が開いている。灰色の塗料によるステイン仕上げで、表面は滑らかだった。

生徒たちは、教室の中の思い思いの場にサイコロを持っていき、その上に座を占める。それはまるで島の上に居るようにもみえた。それから、各人各様に課題に取り組む。こうした授業風景は日ごと新たにその姿を変え、同じ配置は二度と繰り返されなかった。このサイコロは、まるでそのために作られたかのように、建築の習作を行うのにも適していた。

固いものから柔らかいものまで揃った鉛筆やその他の絵の道具に加え、みなが使っていたのが、真白い紙を束ねたイッテン・ブロックと、丸い木炭棒だった。」。1927/28年(39/40歳)に「ヨハネス・イッテン近代芸術学校」が発行した数ページの要項で初めて、具体的な教育内容についての情報が得られるようになる。もっとも、カリキュラムないし授業の進行計画といったものは、ここでもやはり見られない。以下の各コースはどの学期でも行われていたのだろう。

Ⅰ一連動としての形態 線の法則

Ⅱ-リズムの法則

Ⅲ一明暗の法則 面の法則

Ⅳ-コントラスト論

Ⅴ一幾何学的形態の法則

Ⅵ一色彩の法則

Ⅶ-イリュージョンに基づく空間の法則 キュビスティツク(3次元的)な空間の法則

Ⅷ一人体像

Ⅸ一名作の分析 呼吸法コース、教育哲学コース

この学校には、全課生クラスと聴講生クラス(1929年以降は単科コースと呼ばれた)があった。1週間あたり最低で、全課生は26時間、聴講生は2時間の講座をひとつ、聴講しなければならなかった。生徒の入学許可についてはただひとり、校長であるイッテンが判断を下した。学校案内には時間割が一応載ってはいるものの、そこにはただ午後の時間のところに「聴講生」と記されているに過ぎず、全課生については、週日の9時から13時まで授業が行われること以外には何も示されていない。ただ、個別に授業に申し込む必要があった聴講生には、要項で詳細が知らされた。

時 間 月 火 水 木 金

15-17時 聴講生 色彩 聴講生

初級 初級 体操

上級

うわー、それは でした。 信じられないほど極端長いコメントが、私は表示されなかった私のコメントを提出クリックした後、私は書いています。ガルルル…よく私は再び上にすべてのことを書いていませんよ。 関わらず、ただ言いたかっ素晴らしいブログ!

100%新品 完売これで最後 http://kalpak.net