バウハウスでの活動から生まれたイッテンの代表作をもうひとつ挙げるならば、何と言ってもそれは、色彩を放ちながら上昇する螺旋を描き、尖端へと極まっていく姿が印象的な《炎の塔》、厳密に言えばその模型であろう。研究によって明らかにされたように、ワイマールへとやって来る以前、すでにイッテンは塔のモチーフに取り組みだしていた。例えば1918年、ベルナー・オーバーラント地方のジグリスヴイルに滞在した折り、彼は日記に、教会の塔の内部で木製の螺旋階段が交差する様をスケッチしている。

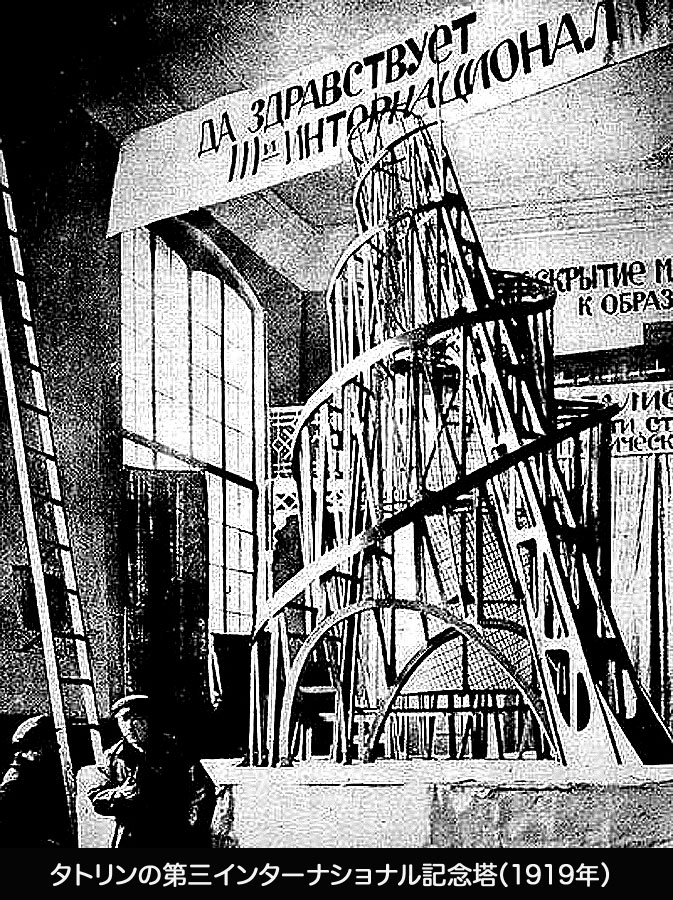

ウィーンに身を置いていた1919年には、いくつかの立方体をずらしながら重ねていく、という構造からなる建築スケッチが何枚も描かれた。その後1920年になって、≪炎の塔》の最終的な姿を示す素描が日記に描かれるに至る。ヴラジーミル・タトリンが1919/20年に制作した塔は、やはり螺旋構造をもつものだが、それをイッテンが知っていたかどうか、本稿はそれについて決着をつける場ではない。ただ、イッテンがタトリンの塔を手本としていた可能性は、どちらかと言えば低い、と考えられよう。1962年、ハンス・ヴイングラーがバウハウスについての書物を出版した際、それを読んだイッテンは、次のように抗議したからだ。「この図版に写っているのは、わたしが制作したもので、鉄と色ガラスからなる『炎の塔(高さ360m)という建築の模型だ。この塔がロシア構成主義と関係している、などといった話は、わたしにはさっばり理解できない」。また形態をみても、この塔はむしろ、スパイラルを描いたイッテン自身の絵画作品を3次元に翻案したものだと言える。

彼は塔の模型について述べている。「塔の形態は、立方体を横に1/3回転させながら積み上げていくことで得られたものだ。そのときにできる角は、円錐の曲面(色ガラスを用いた)によってつなぎ合一わされる。夜になると、ガラス面は内側から照らされるようになっていた(パイロットに街の存在を知らせる目印!)。実際に建築される際には非常に高いものとなることが想定されていた。最上部では標識灯が回転するはずだった」。4メートル近い作品もあくまで模型に過ぎず、もともとは遥かに巨大なものとして構想されていたことを思えば、塔は、色彩と光による燦然たるモニュメントとなるべきものだったことがはっきりとするだろう。天空へと放たれてそのあらゆる方位を照らす光彩が思い描かれていたのである。「炎が光を生むように、光は色を生じさせる。色彩は光の子であり、光は色彩の母である」。イッテンは1961年、『色彩の芸術』の序文で、色彩の意義をそのように説いている。

この巨大な塔がどのような機能を果たしていたのか、現在までのところ、確実なことは分かっていない。ロルフ・ボーテとハヨ・デュヒティングは、上に引用したイッテンの言葉を根拠に、塔は空港に設置する目的で計画されたと推測する。だが、塔の最上部で標識灯が回転しながら光を投げ掛ける、というイッテンの記述からはむしろ、1919年にバウハウス宣言の表紙を飾ったリオネル・ファイニンガーの木版画の、光を放射する大聖堂が想起されないだろうか?塔はワイマール市内のどこかで、広く世界へ向けてバウハウスとその理念を発信する恒久的なシンボルとなるべきものではなかったか?確かなのは、残念ながら塔は最終的には実現されなかったということであり、模型のオリジナルも第2次大戦で破壊されてしまったということである。イッテンのアトリエがあったテンプル騎士団の館を背景に模型を写した白黒写真と、手紙に記された若干の言及だけが、証言として残された。いずれにせよ、モニュメンタルな建築が構想されていたという事実は、バウハウスという場においても、イッテンの思想の中で色彩論がいかに重要な位置を占めていたかを示すものと言える。なぜなら、1998年に再制作された模型(Ⅱ-22)がオリジナルに忠実であるとするならば、≪炎の塔》はスパイラルの立体化であるだけではなく、色相環の立体化でもあるからだ。スパイラルをモチーフとした絵画作品でイッテンは、くりかえし色相環の順列を採り入れている。その最初の例は、1916年の≪出会い》である。この作品では、色彩のスパイラルと白黒の階調のスパイラルとが、互いに入り組むように巻き込み合っている。

絶筆となった作品≪スパイラル》で、イッテンは再び、虹の7色のスパイラルというモチーフに立ち返った。

1967年2月28日の日付を記された日記への最後の書き込みは、このコンポジションに寄せられたものだ。スケッチの下に添えて、こうある。「この絵には、吊り金具を四通りの位置に付けてよい。四辺のどれが上になってもよいのだ。四つの懸け方に応じて、表現はそれぞれ全く異なってくるが、にも拘わらず、その都度釣り合いがとれるようになっている」。死を間近にして、スパイラルの中に彼は、完全なコンポジションを見出したのだ。この書き込みからも察せられるとおり、無限を表す印とも結び付いたスパイラルはイッテンにとって、宇宙的な生命のシンボルだった。それは死と再生、消滅と生成を表す太古のシンボルと深くつながっている。「リズム、人間、心臓、呼吸、吸う・吐く、呼吸に伴う心拍の波、風神、]、呼吸のシンボルたるスパイラル」。

スパイラルは、身体・精神・魂の統一へと向かうイッテンの希求と、そしてまた彼が授業で行ったリズムの練習と、切っても切れぬ関係にある。渦巻く形態のうちに全世界を象徴する≪炎の塔》は、言うなれば、バウハウスでのイッテンの授業の根底をなした、彼の思想と色彩論との結晶なのである。

■時代のドキュメントとしての生徒作品

イッテンがバウハウスの色彩論に重要な貢献を果たしたことは、疑いのないところだ。彼の予備課程の中で、色彩に関する理論がどのような部分を占めていたのか、当時の授業プログラムを今日から再構成することは難しいのだが、上述したように、バウハウス時代のイッテン自身の作品を見ると、そこには、彼が色彩の秩序を深く把握していたことを示す表現がいくつも認められるのであり、それを手掛りに考えるならば、バウハウスで彼が行った色彩論の授業は、すでにある程度系統だった方法に則っていたと言えるだろう。

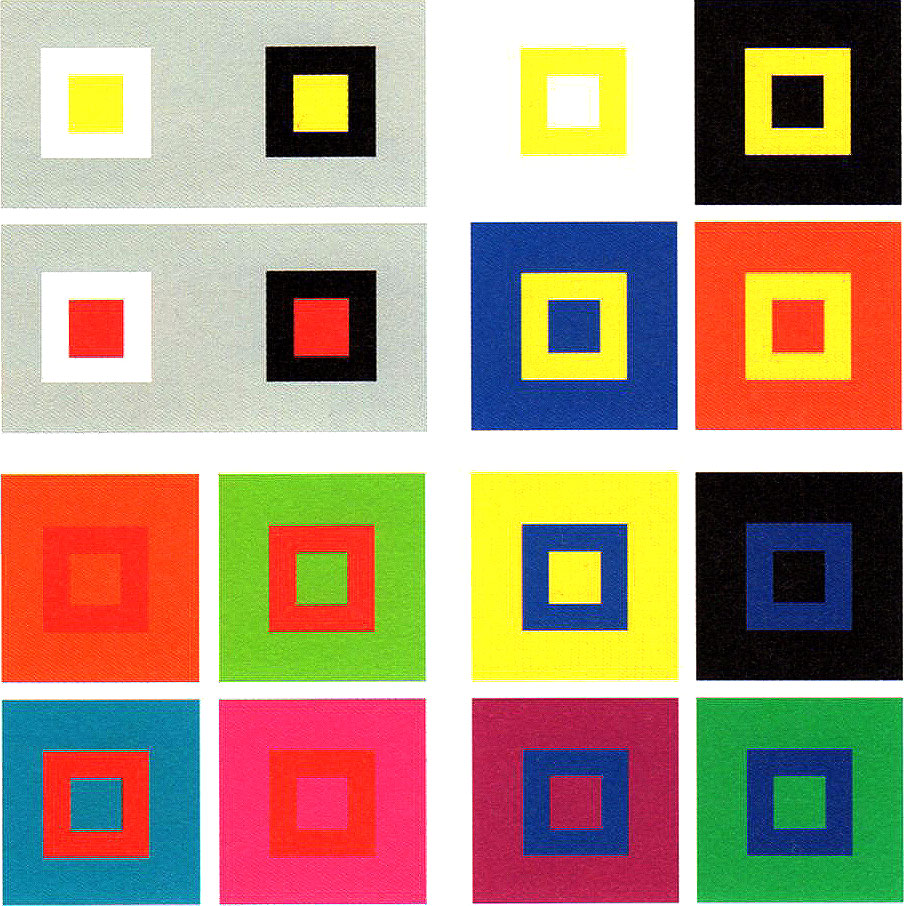

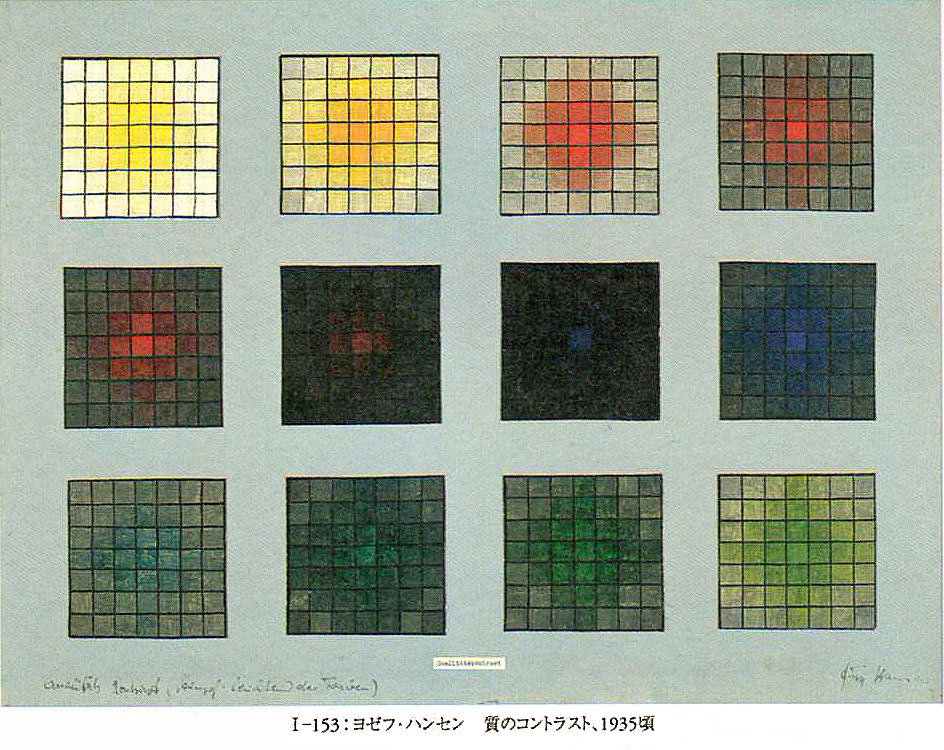

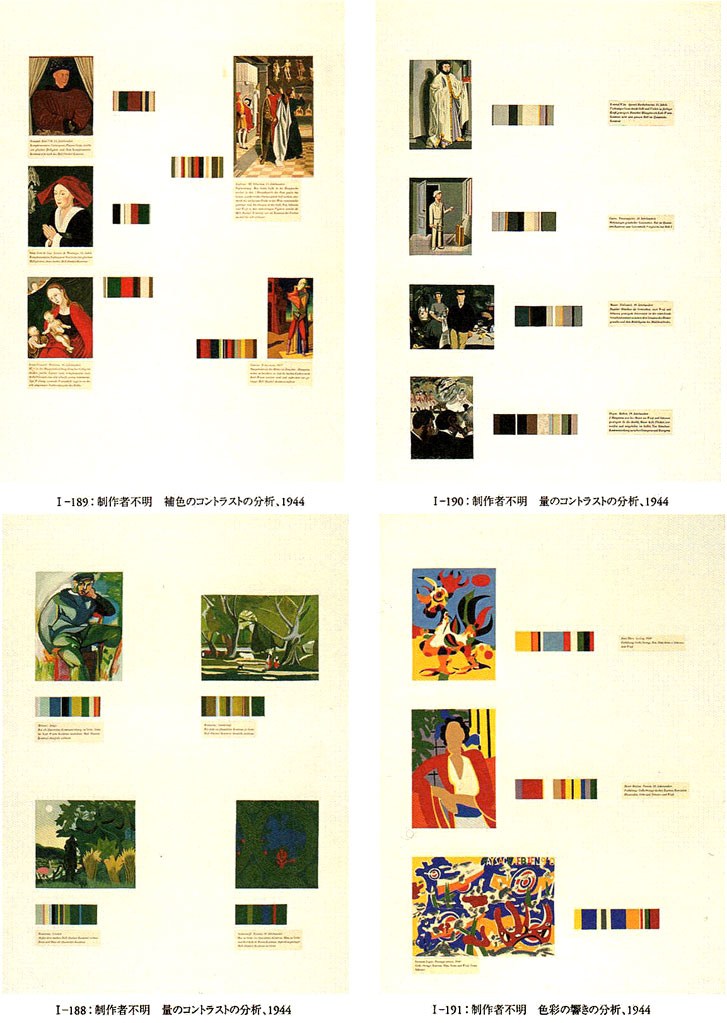

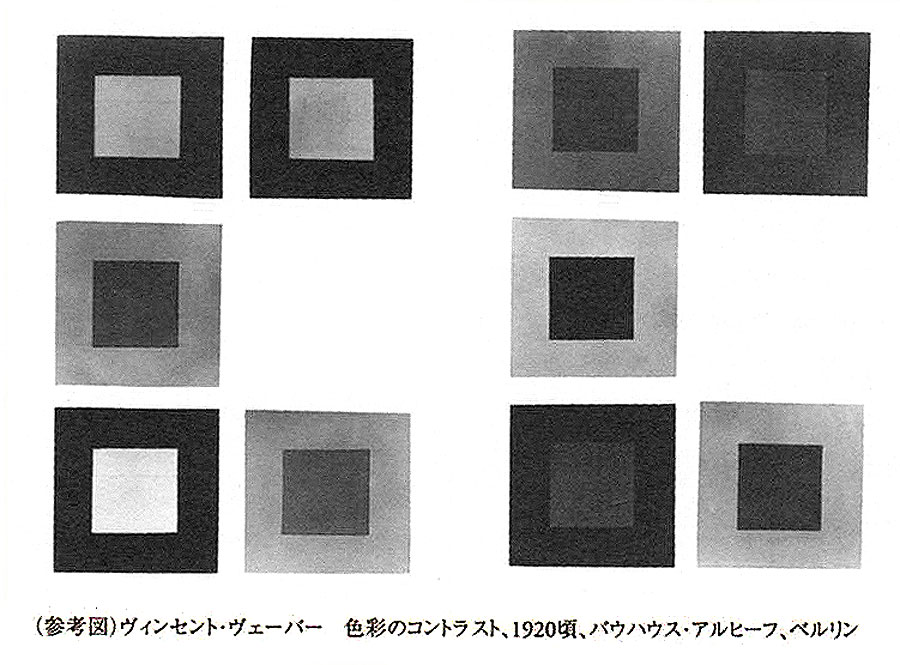

予備課程はイッテンとゲオルク・ムッヘが交代で受け持っていたのだが、色彩論の授業に関しては、イッテンはどうやら全て自分で教えることにしていたらしい。この分野でも、授業の重要な例証となるのは、生徒たちの作品である。もっとも、残された作例の数は少ない。フランツ・ジンガーによる≪[羊飼あるいはマギの]礼拝に倣った習作》(1919/20年)や、パウル・シトロエンの≪聖母マリア像の分析》(1921年頃)からは、歴史上の巨匠の分析に際して色彩論が応用されている、という印象が伝わってくる。シトロエンの作品では、聖母マリアの描かれた画面中央を囲んで四角形の色紙が貼られているが、その順列は、色相環のそれとほぼ一致している。マックスリマイファー・ヴァーテンプールの≪色彩リズムの習作≫は、リズム練習における動きと反動への取り組みを扱う一方で、主に黄色と紫色で構成されたコンポジションが、補色コントラストへの取り組みを示してもいる。これらの作品で注目されるのは、色彩をコラージして使っている点である。すでにバウハウス時代の前から、イッテン自身、この素材を自作に用いていた。色彩論の授業に由来する習作としてはさらに、1921年頃に制作されたイマ・プロイジングの水彩がある。ここでは、正方形の性質が主題となっている。また、ベルリンのバウハウス・アルヒーフが所蔵するヴィンセントヴューバーの3点の作品は、色彩コントラストの体系的な練習を示している。そこでは赤、青、黄の正方形がそれぞれ、それよりも大きな別の色彩の正方形の中に置かれている。これは、のちにもイッテンが書(参考図)ヴィンセントヴューバー 色彩のコントラスト1920頃、バウハウス・アルヒーフ、ベルリン「色彩効果と色彩現実」という項目で指導したものである。

同じくヴューバーによる別の2点の水彩(参考図)では、また違った色彩コントラストの練習がなされている。それは記憶に基づいて行われる課題でもあった。自然の中で様々な印象がスケッチされ、色彩とコントラストに関するメモが、同じ紙の上に鉛筆で書き留められた。後から記憶に基づいて、それを正しい色で彩色しなくてはいけなかった。これらの人物習作の裏面には、それぞれの課題の内容が詳しく書かれている。

「イッテンの授業 色彩論 記憶に基づく課題。明暗、寒暖、補色、有彩色と無彩色の対比。自然の印象を前にしてメモをとり、後から彩色を施す」。「イッテンの授業 課題。自然の印象を素早くスケッチし、色調を書き記す。(寒一涼のスケールに、対をなす暖色の色調を添える)後から記憶に基いて、.スケッチに色調を施す。ヴィンセントヴューバー」。これらの作例によって、予備課程の形態論でイッテンが出した様々な課題の内部で、色彩の練習もまたさかんに行われていたことが裏付けられる。

■ベルリン

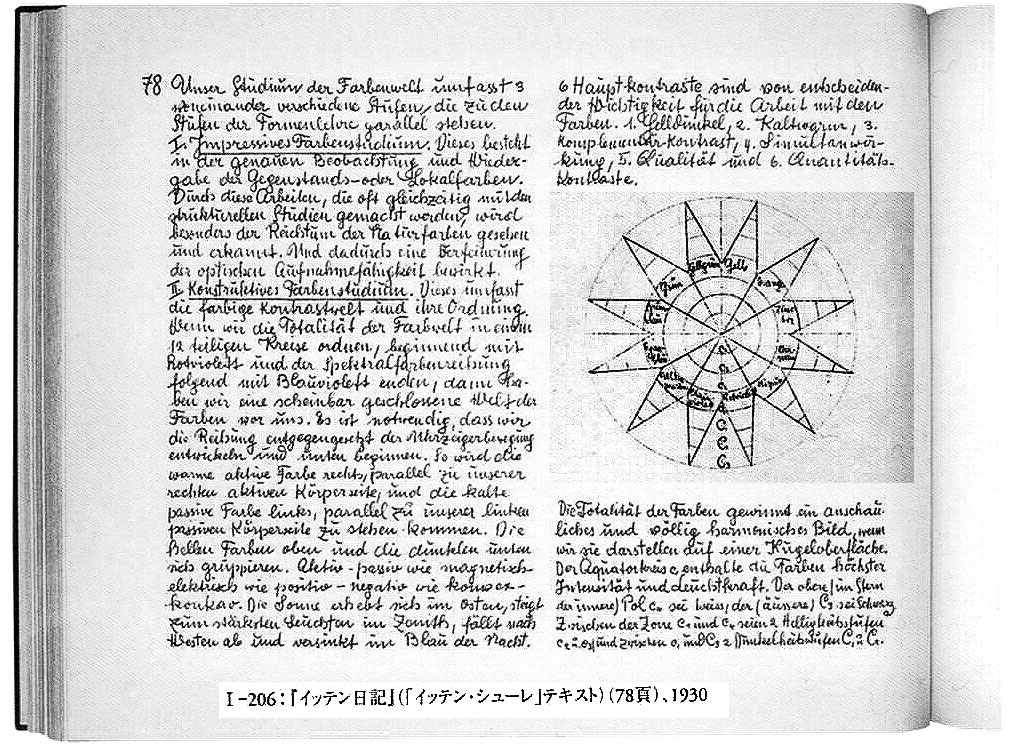

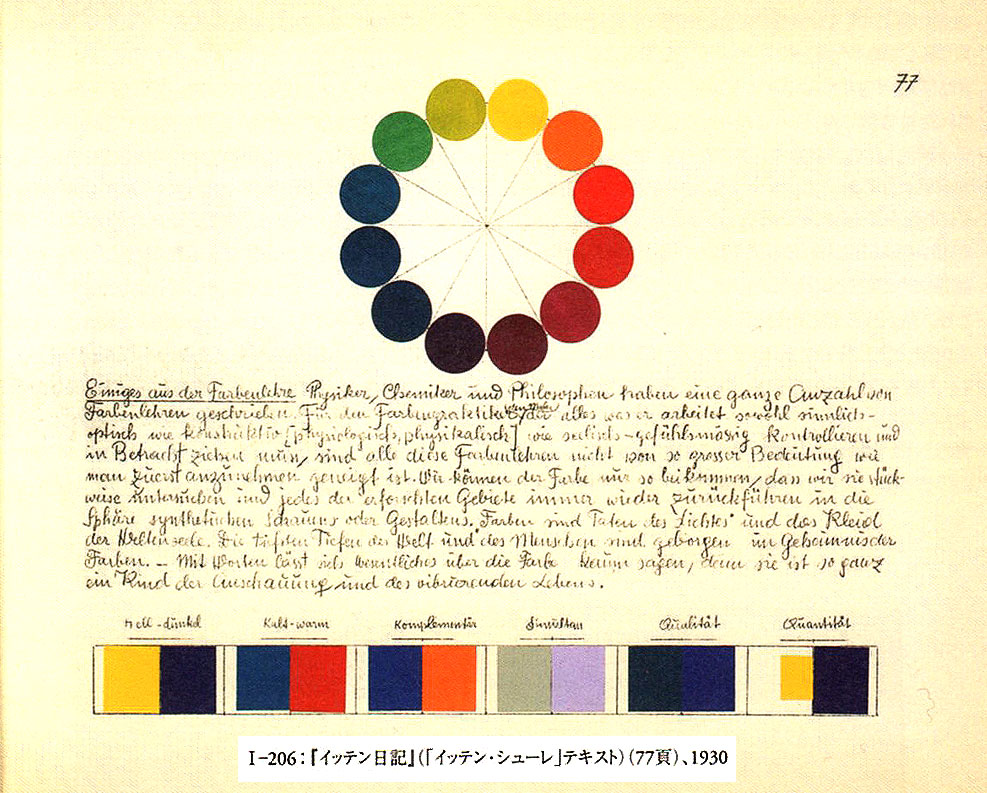

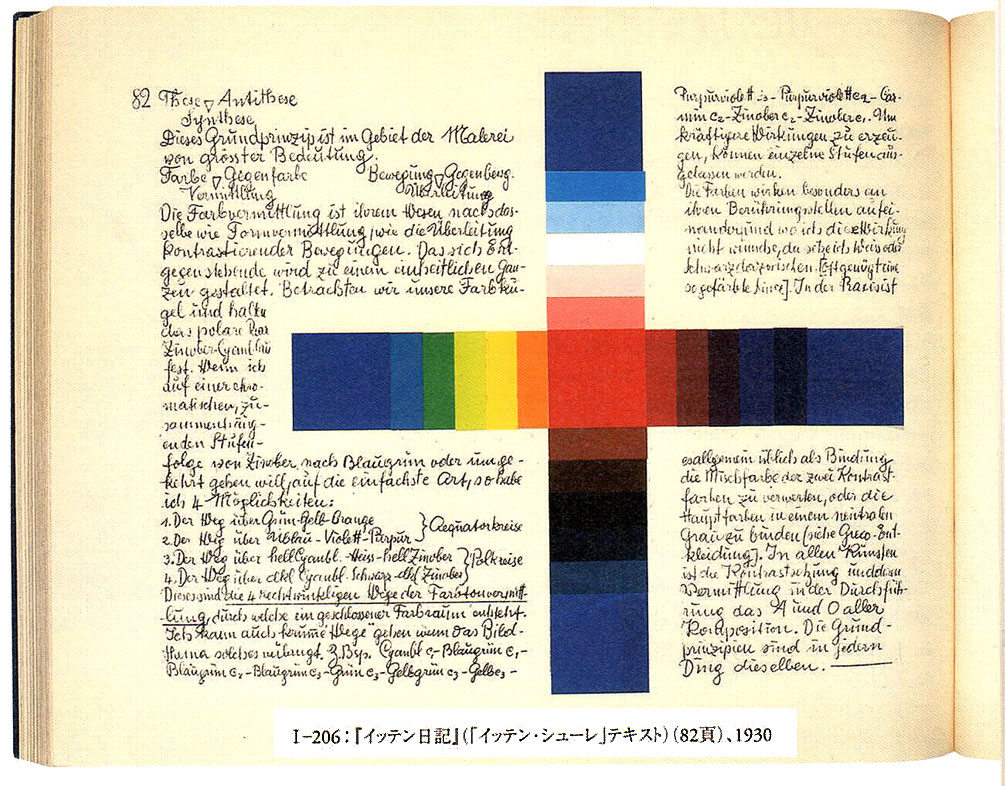

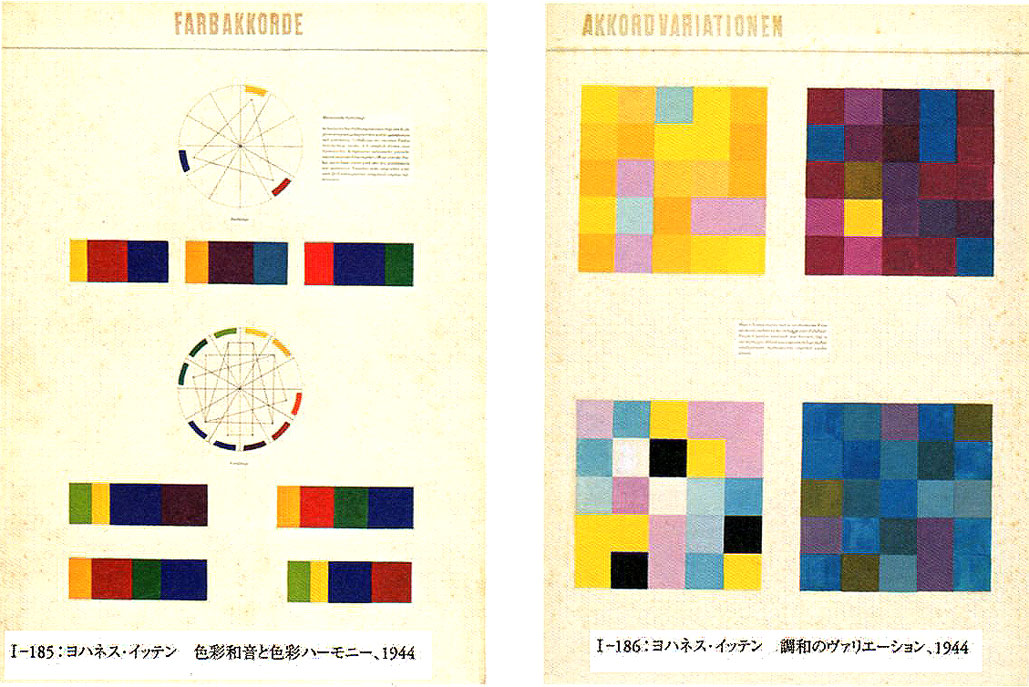

ベルリン時代になると、イッテンの授業について残された関連資料は、バウハウス時代に比べずっと多くなる。1930年(42歳)に刊行された大著『イッテン日記』の中で、彼は「色彩論からの抜粋」というタイトルのもと、自らの色彩論の一部を初めて纏(まと)まったかたちで書き著した。生徒たちはイッテンの指示に従って色見本を作り、それがこの色彩論のページに貼り付けられた。その際、色相環は、ポール状に表わされた各色が輪を描くように図示され、それをもとに、6種のコントラストを表すという例題が解かれることになる。色彩の同時的効果は、片方の色を隠すためにトレーシング・ペーパーを使うことで、巧みに追体験できるようにしてあるし、また、色調の変化を示す4本の道は、中央の赤色で交差する2本の軸線に沿って説明されている。これら色付きの図解112とは異なり、カラー・スターは黒の線描だけで表されており、さらに、5色と4色の響きによる色彩コンポジション、および色彩階調については、言葉のみの説明となっている。

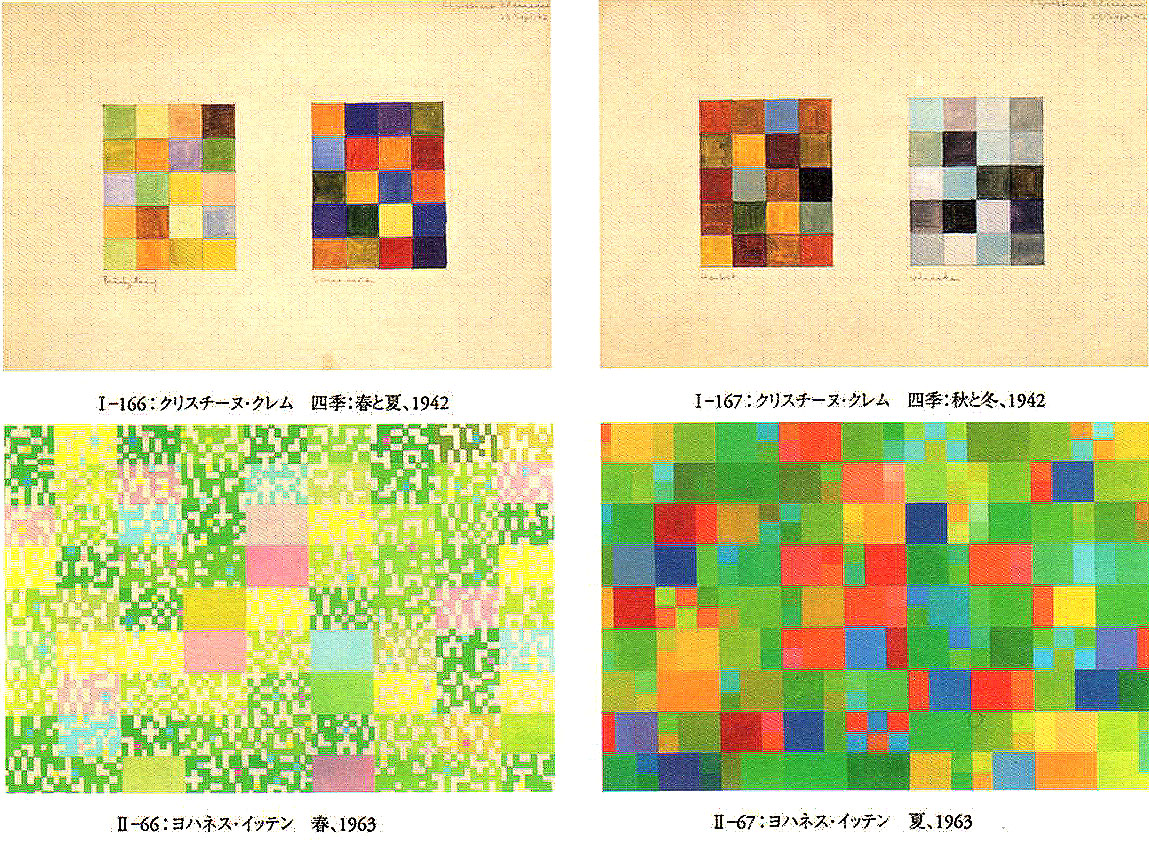

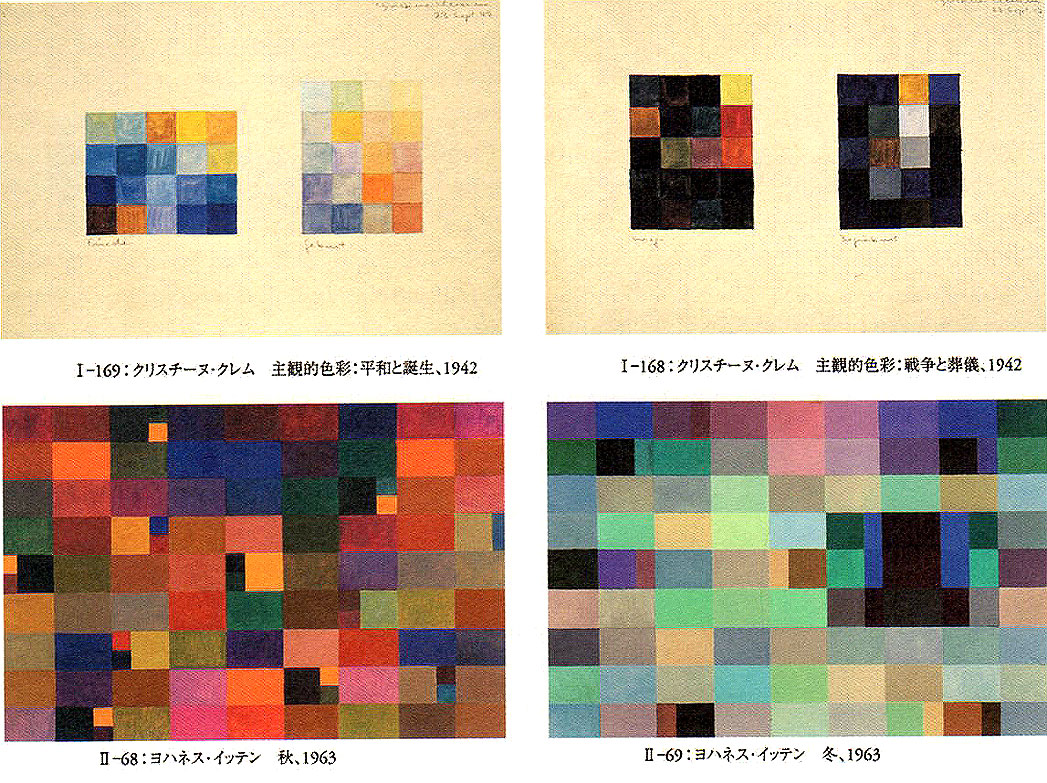

この箇所では、イッテンの場合、形態論だけでなく色彩論も、主観性と客観性の二重システム・・・印象および構成による色彩研究・・・に基づいていることが、初めてはっきりと述べられている。また、歴史上の巨匠について書かれたいくつかの記述からは、色彩の効果がどのような性格をもつものなのか、それを根拠づけまた確認するための拠り所を、イッテンが色彩コントラストに置いていたことが窺える。同書の第5部としてイッテンは、大火、朝・昼・晩、四季、生と死といった具体的な練習課題を用いて、色彩研究をさっそく表現へと応用させた。

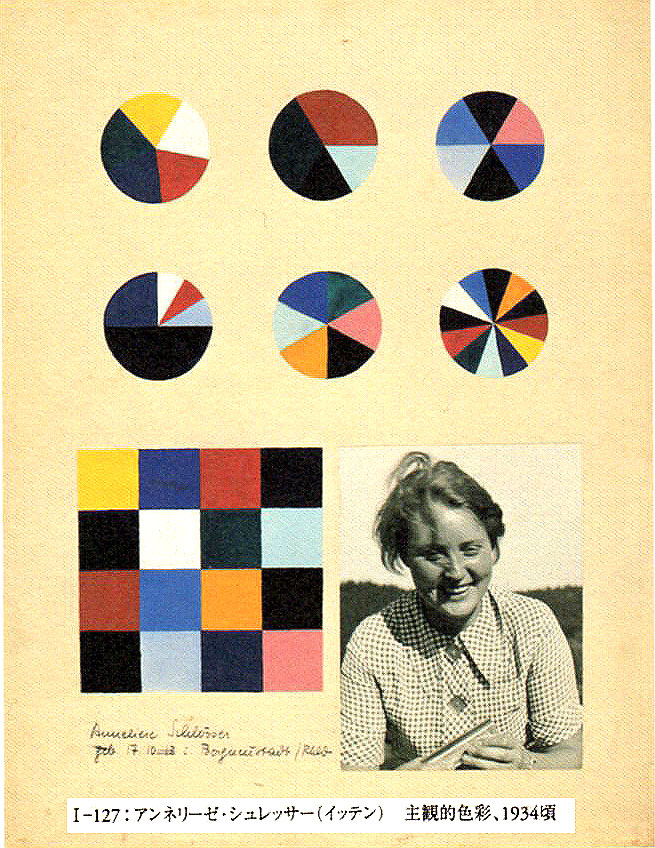

「主観的な色彩」という発見を、イッテンはベルリン時代に体験している。彼は、その時の興奮を1961年に回想して、次のように述べた。「1928年、ある絵画クラスで、調和的な色彩和音法について説明した。その時はまだ、調和のとれた色彩の定義をしてはいなかった。生徒たちが練習課題に取り組んでおよそ20分後、クラス中が大騒ぎになった。どうしたものかと尋ねたら、次のような答えが返ってきた。「説明された和音法では、組み合わされた色彩は調和がとれていない、というのが我々の一致した見解です。むしろ、この和音法には心地よくない、不調和なものを感じます』」。

これを受けてイッテンは、各自、自分の感覚に従って、調和がとれていると思われる色彩を描くよう指示した。その結果はまちまちで、ひとりひとりが違ったイメージをもっていた。そこで、「描かれた色彩和音と描いた生徒の顔が同時に見えるように、彼らは作品を胸の前に掲げる」こととなったのである。主観的な形態があるのと同じく、色彩感覚もまた人それぞれなのだ。「主観的な色彩の響きを知ることには、芸術教育の上で、また教育一般の上でも、大きな意味がある。自然に即した教育法は、子どもたちひとりひとりが、自分自身のうちから自分自身を有機的に成長させていくことを可能にする。その前提になるのは、生徒の天分と可能性を見極める力を教育者がもつことだ。主観的な色彩和音法は、その人に天が授けた考え方、感じ方、振舞い方の個性を知るための道である。主観的な形態と色彩を発見するよう生徒を導くことは、彼を自分自身へと導くことに他ならない」。

1930年に出版された『イッテン日記』にも、同様の出来事について簡潔に触れた箇所がある。彼自身の述べるところによれば、床に並べられた無署名の生徒作品のうち、誰がどれを描いたか、イッテンは8割方言い当てることができたという。「各自がその性格に応じた色彩を用いる」点に着目した結果である。こうした試みはその後も何度となく繰り返された。

今日、優に100点を超えるこの種の生徒作品が残されている。特にチューリヒ時代のものが多い。自身の主観的色彩を発見した後、イッテンの授業で生徒たちは、独自の調和をみせる色彩を描くようになったようだ。

わたしの色彩論は、今回の展覧会で初めて体系だったかたちでご覧いただきますように、30年に及ぶ努力と研究のたまものなのです。・・・ヨハネス・イッテン、1944年(56歳)

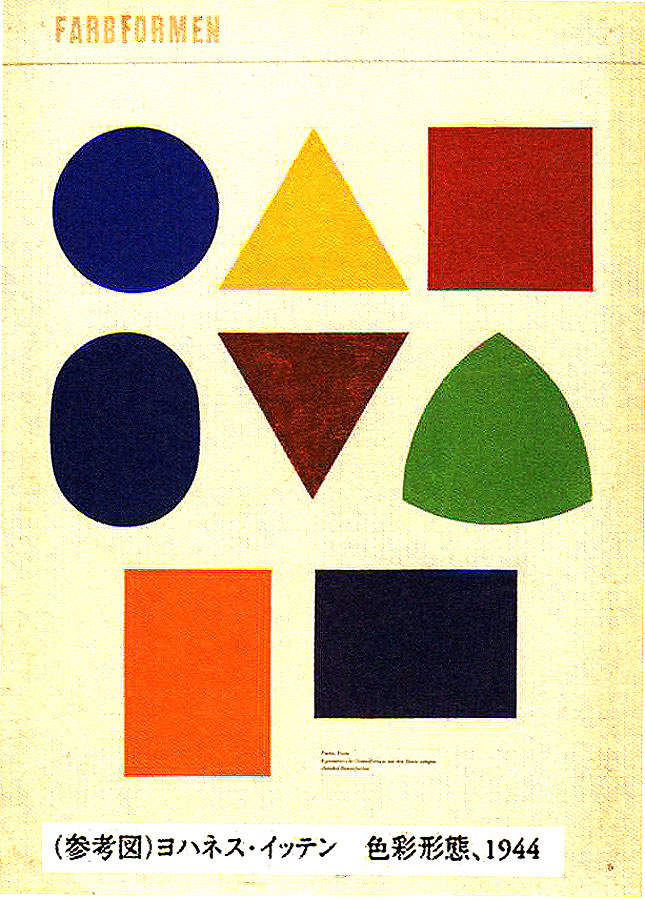

■チューリヒ:展示パネル

イッテンの色彩論が体系だったかたちでまとめて紹介されたのは、1944年、彼がチューリヒ工芸美術館の館長に就任してから5年目のことだった。「自然、芸術、学問、技術における色彩」というタイトルで、大規模な展覧会が組織されたのである。「穴居人から20世紀までの色彩観」、鳥、甲虫、味、鉱物や化学実験、またドガ、ルノワール、フアン・ゴッホ、クレー、マティス、ピカソらの絵画、そして織物、紙、金属、陶磁器、写真、さらには色彩に関する書物。そうしたものと並べられて、イッテンの色彩論も展示の一部を構成した。それはテーマ別に配列された80枚ものパネルによって説明され、展覧会全体の核となった。これらのカラーパネルは、イッテンがこの機会のためにわざわざ、ハインリヒ・キュンペルの指揮のもとに多大な時間をかけて作らせたものである。何週間にも及ぶ製作に携わったのは、「メーア、ミュラー、オクスナー、シュテーラー、シュレムリ=アスラーの各氏、そしてチューリヒ工芸学校、工芸学部の女学生グループ」であった。

これらのパネルのための下準備、および綿密な指示が、イッテン・アルヒーフ蔵のファイルに残されている。展覧会終了後も、彼はパネルを機会あるごとに活用した。「それらはスイスの別の都市で、また終戦後は主にドイツで展示された。たいていは美術教育の学会の折りで、イッテンの講演も同時に行われた」。パネルのうち何枚かは、1970年代、イッテン没後に未亡人アンネリーゼが企画した最初の巡回展のために、ペニータ・フォン・レーマーの手により白の絵具で加筆された。彼女はアンネリーゼと相談しながら、部分的に補筆を加えたり、場合によっては全く新しく塗り直したりした。

こうした部分的な「修復」の結果、パネルは今日、オリジナルとは違った状態になっている。説明書きを貼り付けられた大判(100×70cm)のパネルは、かつては展示物であり、今日では貴重な資料である。イッテンの色彩論が最初に体系的に呈示された際、それがどのような姿であったのかを、パネルは伝えているのである。その後、イッテンの色彩論がこれほど包括的に紹介されたことはなかった。これと比較するなら、1961年に出版された「色彩の芸術」は、図表の一部を採録したに過ぎない。イッテンの色彩論が、彼の授業によって、そしてとりわけ1961年の書物を通じて、どれほど世界的に意義のあるものとなったかは、まさにその「色彩の芸術」の重版状況が如実に示している。この本はこれまで、15ケ国語以上に翻訳され、ドイツ語版は23版、アメリカで刊行された英語版は25版を数える。

ひとつの色はそれだけでなく、つねにその周日削こあるものとの関連で見られねばならない。・・・ヨハネス・イッテン、1961年(71歳)

■色彩論

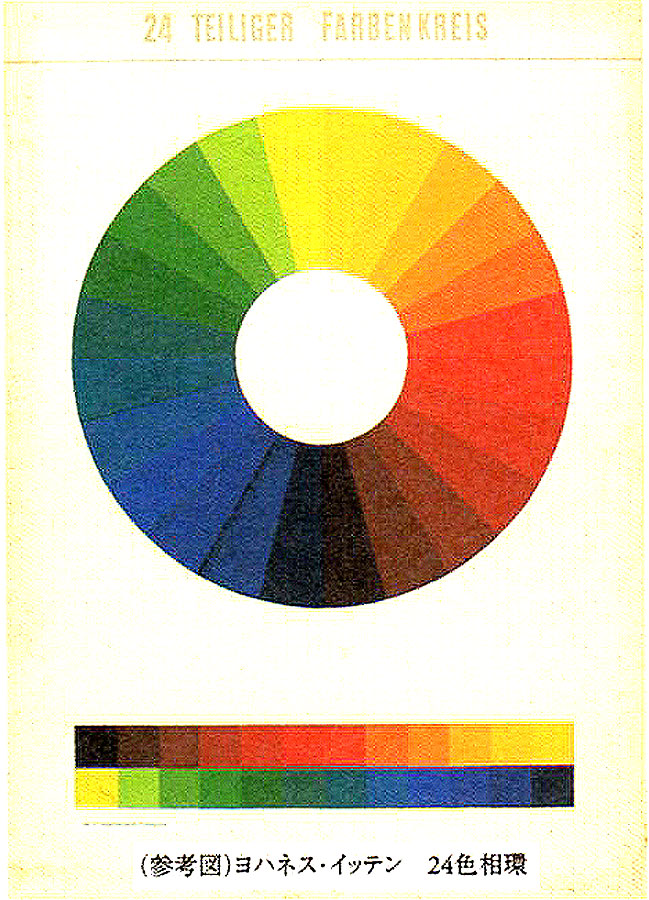

■12色相環

「構成的な色彩論の導入として、黄、赤、青の3原色をもとに、12色相環を展開させる。これらの原色は、混じりけのない純粋な色になるまで入念に選ばれなくてはならない。次に、この3色を正三角形の中に、黄が上、赤が右下、青が左下になるように配置する。続けて、この三角形を円に内接させると、その中に六角形が出来上がる。この六角形の中で余白となっている三つの三角形には、5原色のうち各々2色を用いて得られた混合色を塗る。こうして第2次基本色が獲得される。

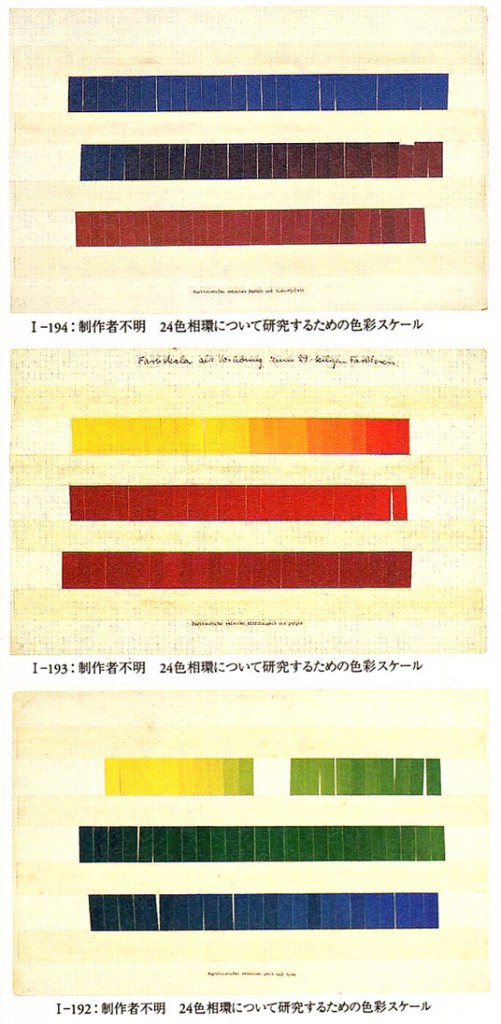

同じ要領でさらに色彩を混ぜ合わせていくと、等間隔に並んだ12色相環が生まれる。その中で各々の色は、動かすことのできない固有な位置を占めているのだ。その色彩の順列は、虹やスペクトルの色帯のそれに応じている」。3原色(黄、赤、青)から出発して色を混ぜ合わせていく練習は、微細なニュアンスをマスターするまで数多くの課題によって実施され、24色相環にまとめられることもあった。

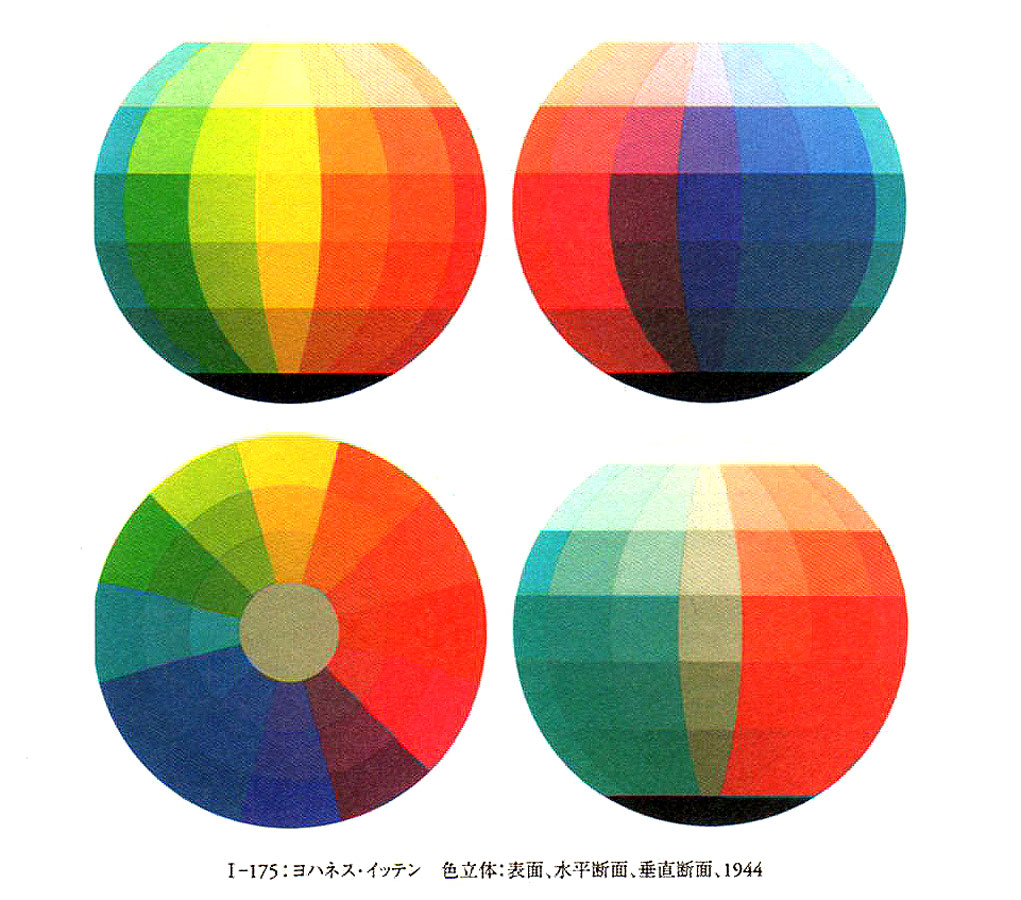

■色立体とカラー・スター

「球体は、全方向に均整のとれた基本的な形態だ。色彩の世界を特徴づける多様な性質を表現するのに、この形態は最も適している。つまり、こうした形態によって、補色の原理を示すことができるし、また、それぞれの色が基本的にどのように関連し合い、さらに黒や白とどのように関わっているのか、明解に説明することができるのだ。まず、球状の透明な色立体を思い浮かべ、それを構成する各点が、それぞれに固有の色をもつ姿を想像してみる。すると、思いつく限りのあらゆる色を、その色立体に組み込むことが可能になる。

それぞれの点は、球体を通過する経線と緯線の組み合わせによって、決定される。その際、色彩の配列を明瞭に表すためには、6本の緯線と12本の経線さえあれば十分だろう。色立体を真上から眺めてみると、その中120心には、自のゾーンがある。その周りを囲んで、[3本の緯線で区切られた]自へと向かって明度を高める色彩ゾーンがふたつ続き、さらに一番外側は、白黒の混じらない純色からなる赤道ゾーンの上半分となる。逆に、色立体を真下から眺めてみると、その中心には、黒のゾーンがある。その周りを囲んで、黒へと向かって明度を下げる色彩ゾーンがふたつ続き、さらに一番外側は、やはり鈍色からなる赤道ゾーンの下半分となる。色立体の全表面を一度に眺めるためには、黒の混じった半球の側から球を扇形に切り開き、これを平らに広げて、各色彩の明度の階調が示されるよう平面化してみればよい。

こうして、カラー・スターが出来上がる。星の中心には白が置かれる。その周りに、自の混じったゾーンがふたつ続き、さらに、混じりけのない色彩ゾーン、黒の混じったふたつの色彩ゾーンへと広がっていく。その先端は黒となる」。

■ 色彩をつなぐ5本の主要な道

「補色同士をつなぐには、5本の主要な道がある。

第1と第2の道:補色関係にあるふたつの色のそれぞれから出発し、右あるいは左へと並行しながら進めると、道がつながる。

第3と第4の道:補色関係にあるふたつの色のそれぞれから出発し、経線に沿って自の極と黒の極まで伸ばしていくと、122通がつながる。

第5の道:補色関係にあるふたつの色のそれぞれから出発し、直接、中心軸を通っていくと(ふたつの色が直線的に混じり合うことで)、道がつながる。これら5本の道を通っていくときに、その途中のあらゆる色彩を表さなければいけない訳ではない。そうではなく、色と色とをつなぐ際、その間隔は大きくなったり小さくなったりすることを、これらの道は暗示しているのである。当然のことながら、5本の道以外にも、好みの回り道を通ってふたつの色をつなぐことができる」。

■色彩効果と色彩現実

「色彩現実とは、物理的・化学的に定義し分析できる顔料、色素のことを指す。それは、眼と脳で行われる色彩知覚を経て、人間にとっての姿と意味を具えたものとなる。だが人間の眼と頭脳が色彩をはっきりと知覚することができるのは、対比とコントラストの作用によってだけである。つまり、あるひとつの色は、黒、白、灰色といった無彩色、あるいは別の1色や数色と関係づけられることで初めて、その価値をもつようになる。色彩知覚とは、物理的・化学的な色彩現実とは異なる、心理的・生理的なもうひとつの現実だ。これを、わたしは色彩効果と名づける。色彩現実と色彩効果は、ただ色彩が調和して響くときにのみ、一致する。それ以外の場合、色彩現実には必ず、そこから変じた新しい色彩効果が随伴する」。

あるひとつの色彩を他の色彩と関係づけることで、その色彩のもつ大きさの効果や性質を変えることができる。例えば、黄色い正方形を白の上に置けば、黒の上に置いたときよりも大きく見えるし、また色調も追ってくる。同じ黄、赤、青が、周りを他の色彩に取り巻かれると、そこにはさまざまに変化する色彩効果が現われる。色彩の特性や、その効果の多様な可能性を説明するため、ヨハネス・イッテンの色彩論の中では、7種類の色彩コントラストが研究されている。

■色彩それ自体のコントラスト

「色彩それ自体のコントラストは、7種類の色彩コントラストの中で、最も単純なものだ。これに関しては、色を見極める力はさほど要求されない。なぜなら、色彩それ自体のコントラストを表すには、どの色彩も、極めて鮮明に混じりけなく塗ることができるからだ。黒と白の組み合わせが明暗のコントラストを最も強烈に表すように、黄、赤、青は、色彩それ自体のコントラストの最も強烈な表現となる。このコントラストを表す際には、少なくとも、3種類の明確に区別された色彩が必要になる。

その効果は常に生彩に富み、声高で力強く、明快である。塗られた色が、3原色から遠ざかれば遠ざかるほど、それに応じて、色彩それ自体のコントラストの効果は、弱まっていく」。

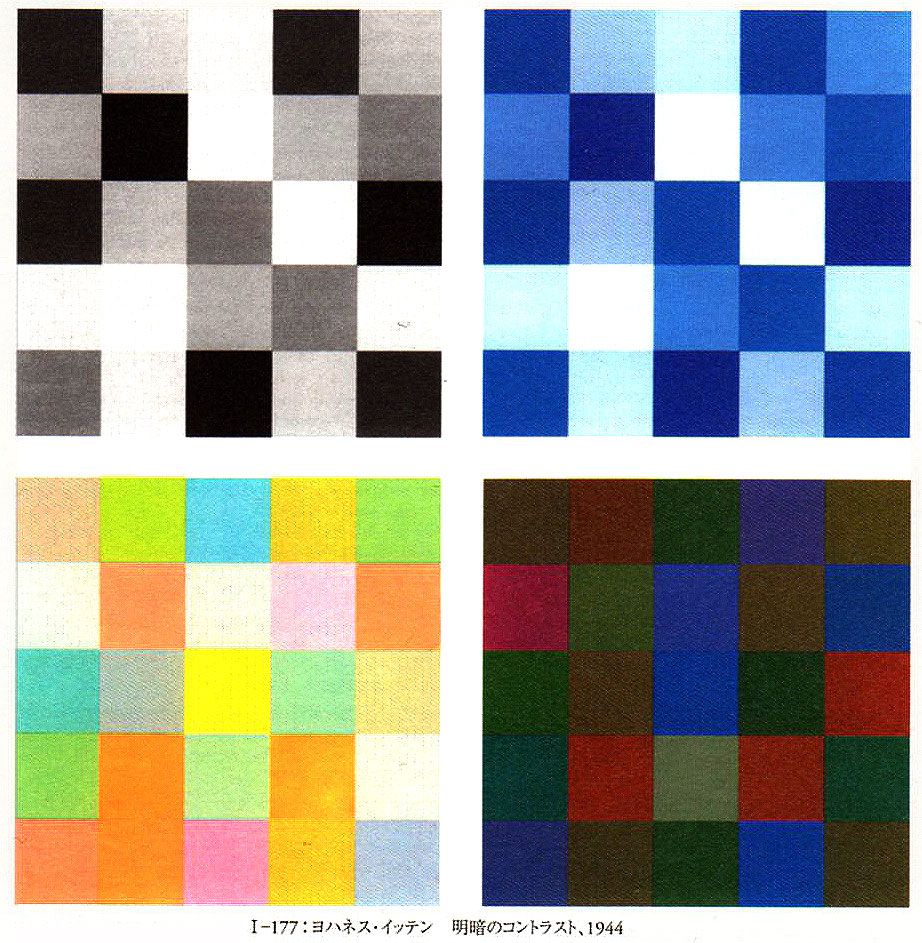

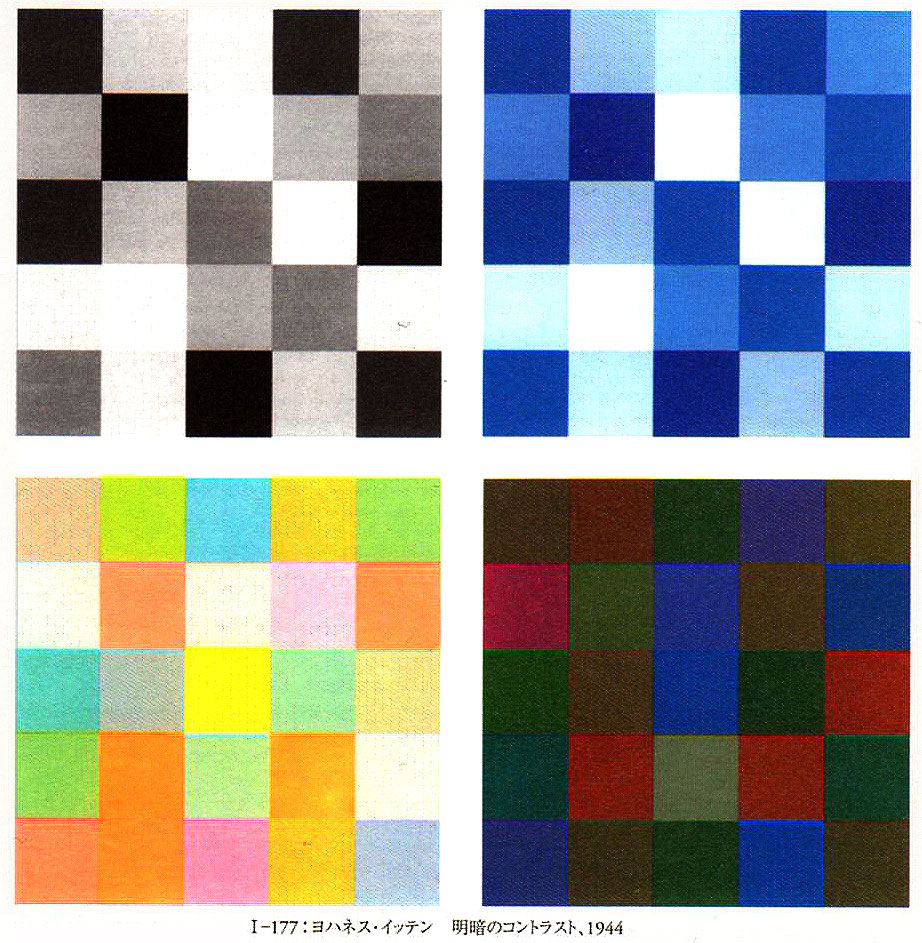

■明暗のコントラスト

「光と闇、明と暗という対極的なコントラストは、人間の生命と自然界にとって、根本的に重要な意味をもつ。画家にとっては、白と黒という色彩が、明暗を表現するための最強の手段となる。黒と白それぞれの効果は、あらゆる点において対立する。両者の中間に横たわるのが、灰色の階調の領域と有彩色の領域だ。白、黒、灰色による明暗の諸問題、色相の間に生ずる明暗の諸問題、そして、両者の相互的な連関は、徹底的に研究されなくてはならない。こうした研究の結果、あらゆる造形芸術の創造にとって重要な示唆が得られる。

灰色の階調をどれほど細かく区分できるかは、各人の眼力と刺激閾によって違ってくる。刺激閾の精度は訓練を積むことで高められ、より細かい階調が知覚できるようになる。生命を感じさせない、一様に灰色の色面に対し、ごくわずかな色調の調節をほどこすことで、そこに神秘的な生命を呼び起こすことができる」

■明暗の階調

「白と黒の両極の間に、12段階の灰色の階調が等間隔に並ぶ。その上に、12色相環を構成する個々の色を載せてみると、その明度は、灰色の階調の度合いに応じて変化する。その際、黄の鈍色の明度は、灰色の階調の第4段と等しいことが確かめられる。橙は第臓と、赤は第8段L青は第臓と、紫は第10段と、それぞれ等しい。

この図版では、純色の中で明度が最も高いのは黄で、その反対に、明度が最も低いのは紫であることが示される。色彩に黒や白を混ぜ合わせると、その鮮やかさは失われる」

■明暗の階調

「白と黒の両極の間に、12段階の灰色の階調が等間隔に並ぶ。その上に、12色相環を構成する個々の色を載せてみると、その明度は、灰色の階調の度合いに応じて変化する。その際、黄の鈍色の明度は、灰色の階調の第4段と等しいことが確かめられる。橙は第6段と、赤は第8段と青は第9段と、紫は第10段と、それぞれ等しい。

この図版では、純色の中で明度が最も高いのは黄で、その反対に、明度が最も低いのは紫であることが示される。色彩に黒や白を混ぜ合わせると、その鮮やかさは失われる」。

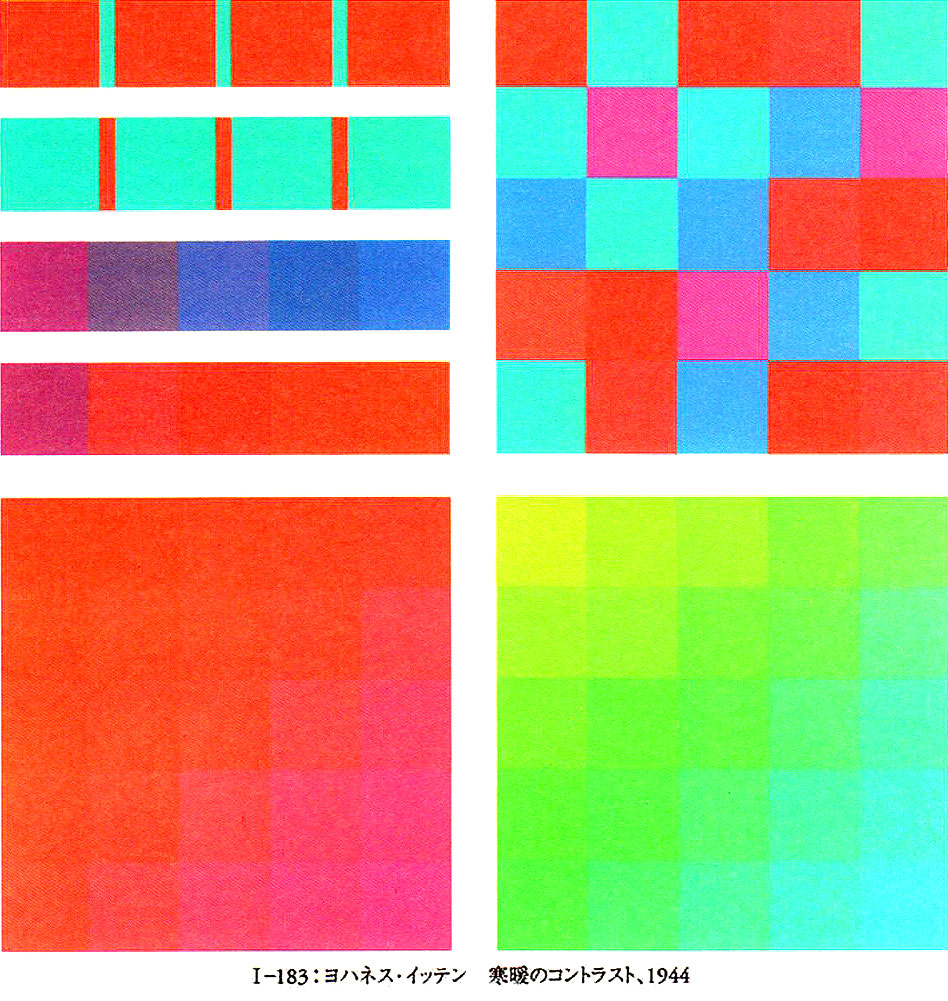

■寒暖のコントラスト

「視覚的な色彩感覚の領域から温度感覚を読み取ろうとは、怪訝(けげん・かいが)なことだ、と思われるかもしれない。しかし実験によれば、片や青緑、片や赤橙に壁を塗ったふたつの仕事部屋では、人間の寒暖の感覚は4℃ほどずれていることが明らかになっている。

青緑色の部屋にいた人は、室内の温度を15℃に設定した時点で寒いと感じたが、それに対し、赤橙色の部屋の方では、11、12℃まで下げたところで、ようやく寒いと感じられた。つまり、青緑色は血液循環の刺激を和らげ、逆に赤橙色は血液循環を活発にするというのは、科学的な根拠のあることなのだ。

寒暖のコントラストを用いると、表現に高度の絵画的な効果を与えることができるし、また、音楽が響くような非現実的な雰囲気を作り出せる。寒暖のコントラストを練習するためには、明暗のコントラストをいったん除外する必要がある。つまり、ひとつのコンポジションに用いられる色彩はすべて、一様な明度を保って塗られなくてはいけないのだ」。

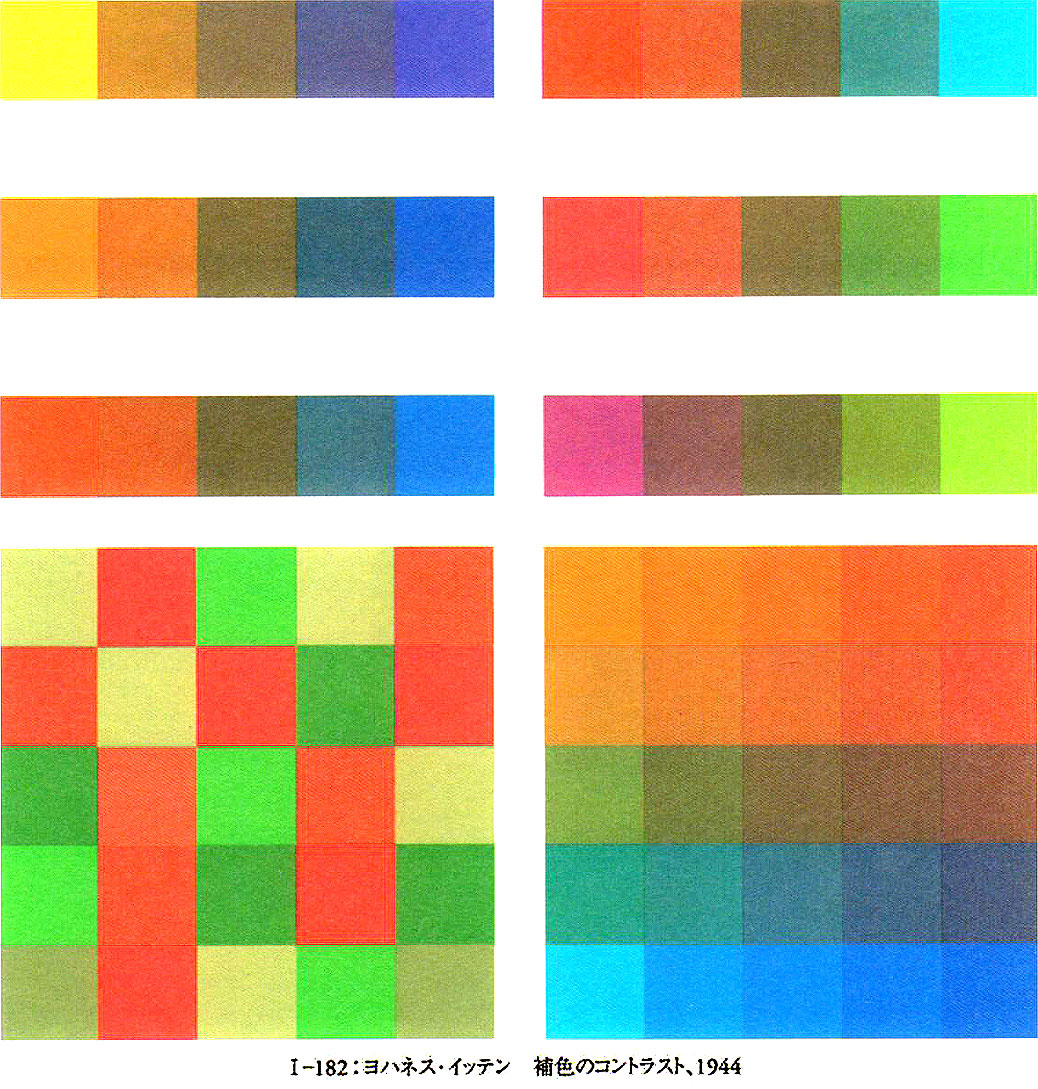

■補色のコントラスト

「2色の顔料を混ぜ合わせてニュートラルな灰黒色が得られるとき、この2色を補色と呼ぶ。物理学上では、ふたつの色光が混じり合って白い光が生じるとき、これらが補色となる。補色関係にあるふたつの色彩は、奇妙なカップルだ。それらは対立し要求を突きつけ合うが、隣同士に並べると互いに引き立て合って最高の輝きを放ち、けれども、混ぜてしまうと相殺して灰色に帰す・・・まるで火と水のように。ある色彩に対して補色となることができるのは、常にただ1色の、決まった相方である。

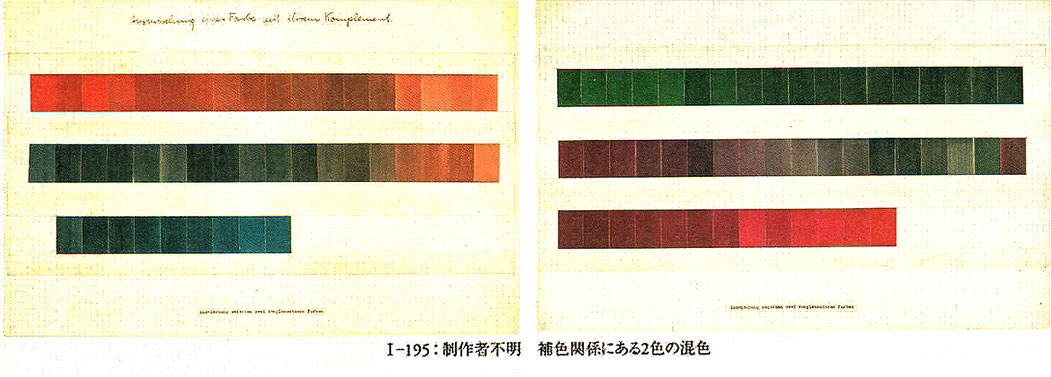

わたしの色相環では、補色閑係にある2色は、直径上で向き合っている。補色となる色彩の組み合わせには例えば、黄と紫、橙と青、赤と緑がある」。イッテンの授業では、円形の色彩を重ね合わせて色を混ぜる練習が行われたが、それと類似したものとして、ふたつの補色を細かい階調に区分して混ぜ合わせる練習もあった。

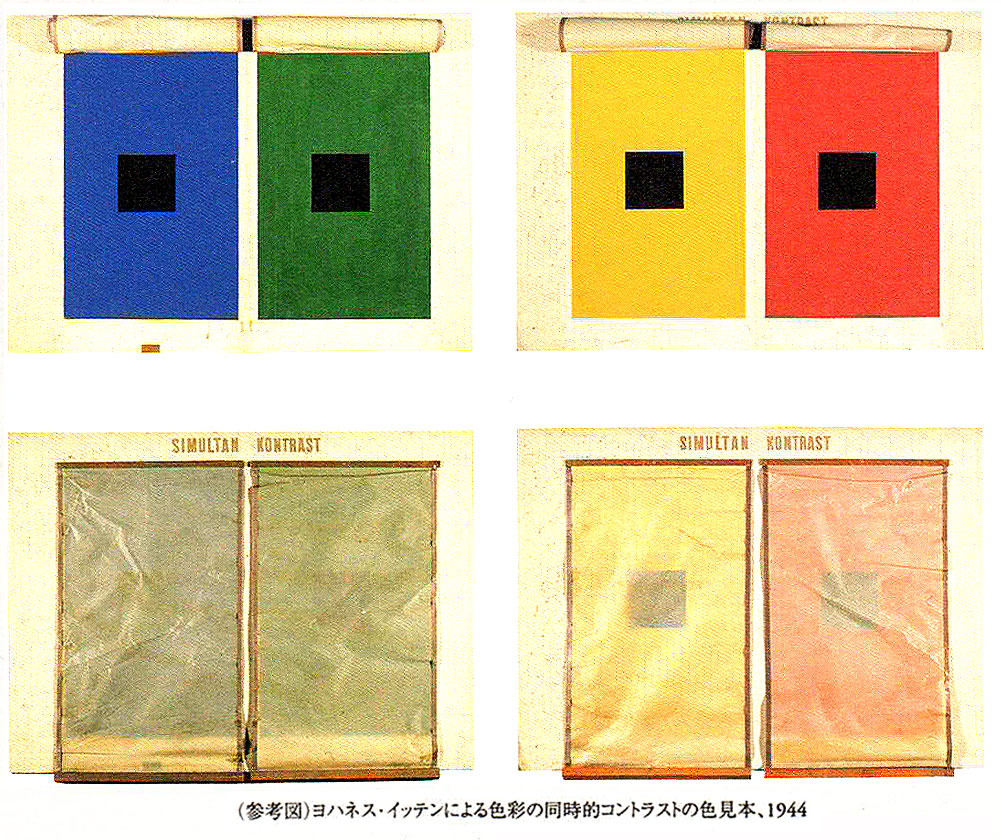

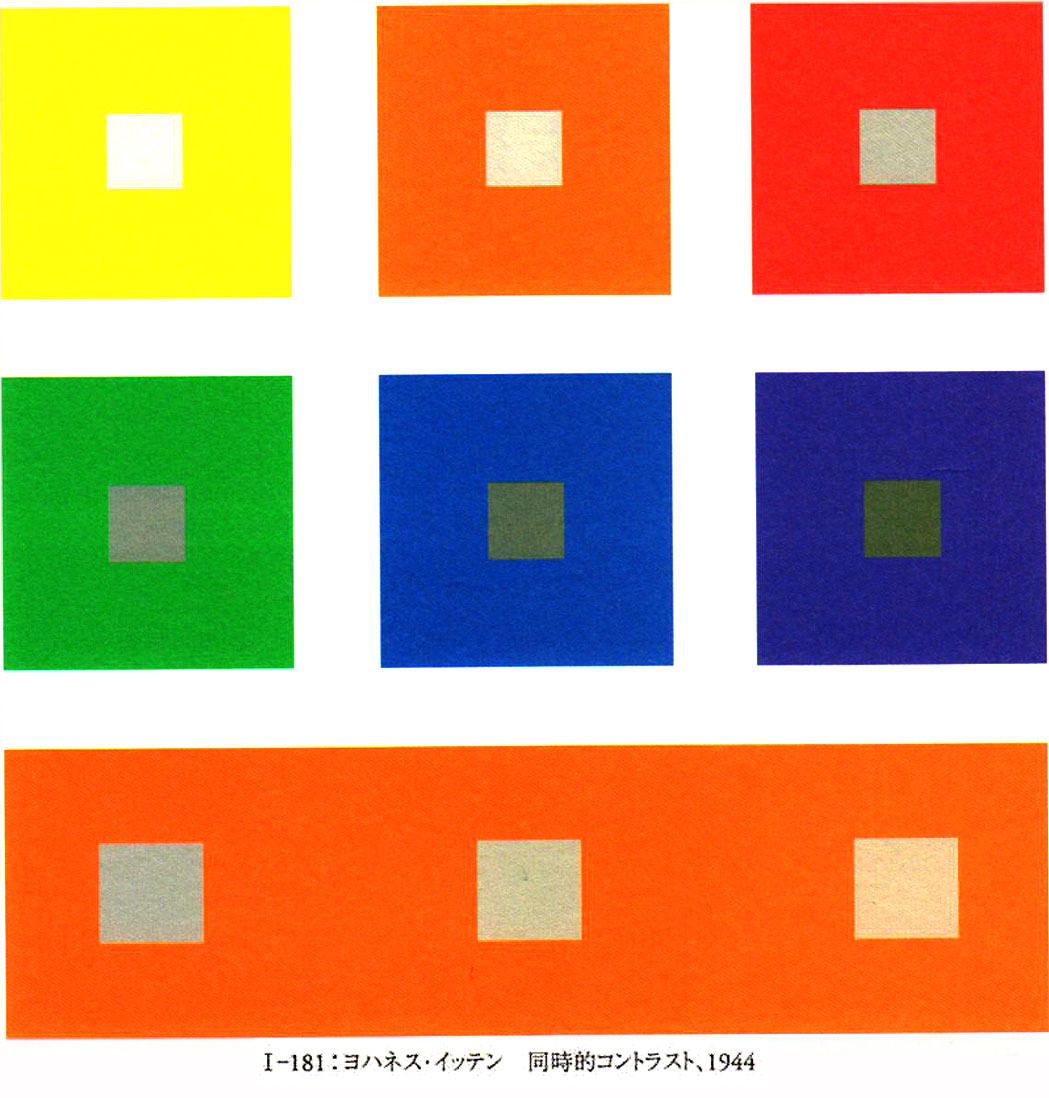

■同時的コントラスト

「あるひとつの色彩を知覚するとき、わたしたちの眼は、それと同時に、その色彩の補色を自然に求めてしまう。実際に補色が存在しなくても、眠が自発的にそれを作り出してしまうのだ。こうした現象を、同時的コントラストと名づける。この事実が証明するのは、色彩ハーモニーの大原則のうちに、補色の法則の成就が内包されている、ということである。こうして同時的に作り出される補色は、色彩を見る者の知覚のうちに生まれるのであって、現実には存在しない。これを写真に撮ることはできない。

次の実験を行ってみよう。鮮やかな色の大きな平面の上に、小さな黒い正方形を描いてみる。さらにその上に、透明な薄菓紙を被せる。平面が赤ならば、黒い四角形は緑がかって見えるし、平面が緑なら、赤みがかって見える。色面が紫ならば、黒い四角形は黄色がかって見えるし、逆に色面が黄色ならば、これは紫がかって見える。

それぞれの色彩は、対になる色を同時的に生み出すのだ」。1930年にべルリンで刊行された大著「イッテン日記」の中で、イッテンはすでに、同時的コントラストの理論を具体的に説明しようと、生徒たちに色見本を描かせ(参考図)、それを薄葉紙と一緒に貼り付けることでこの効果を体験させた。1944年、彼の理論を紹介する展覧会が開催された際には、彼はこのシステムを大きなパネルに表わしている。

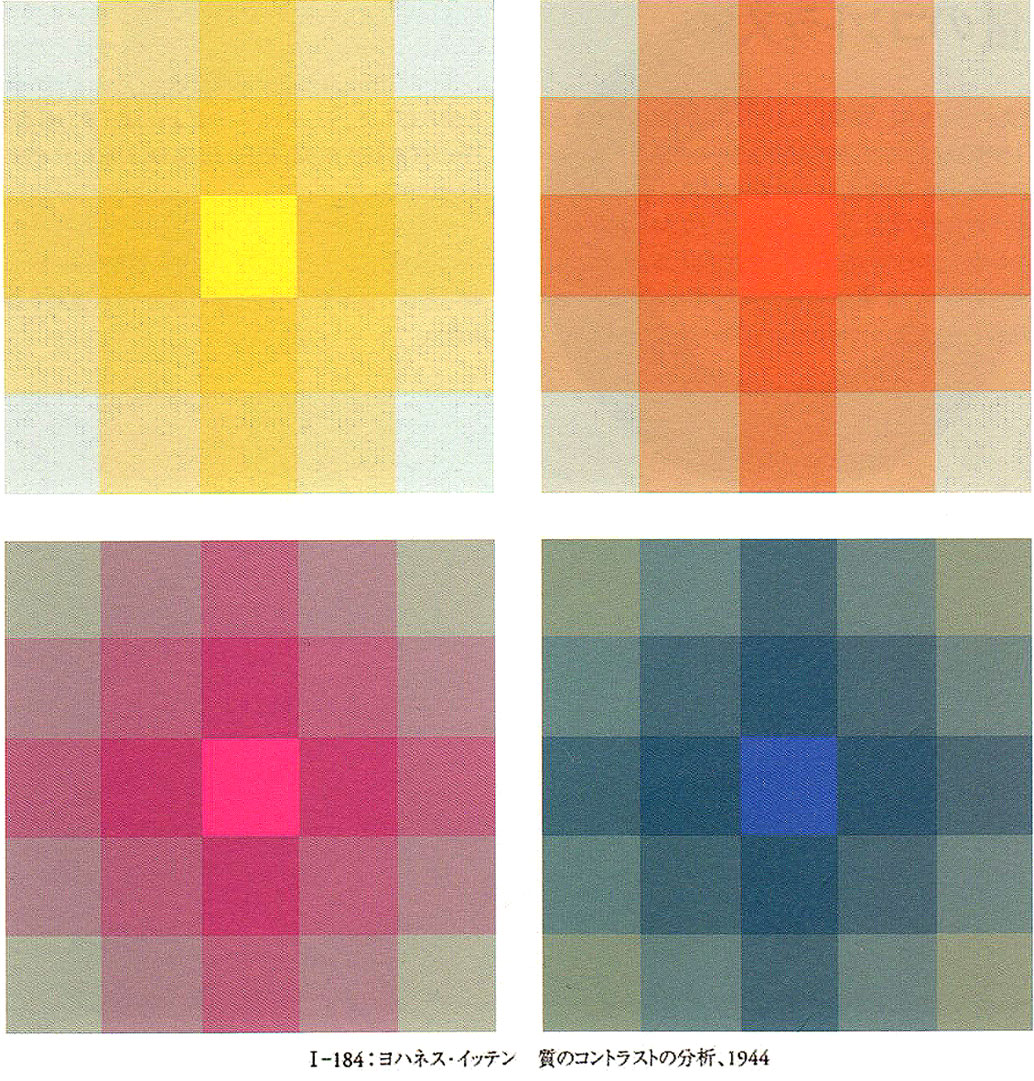

■質のコントラスト

「色彩の質という概念は、色彩の純度あるいは飽和度として理解される。鮮やかに飽和した色彩と鈍く濁った色彩の対比を、質のコントラストと名づける。白色光を屈折させるとスペクトルの7色が生じるが、これらの色彩は、その色として完全な飽和に達し、鮮明さにおいて最高の輝きを放つ。色彩の質を、以下の4通りの方法で、曇らせたりぼかしたりすることができる。その成果は、方法によって全く異なってくる。

1.白を混ぜ合わせることで、鈍色をぼかすことができる。その結果、色彩はやや冷たい性質を帯びるようになる。

2.黒を混ぜ合わせることで、純色をぼかすことができる。その際、黄色は、明るく輝く性質を失い、代わりに病んだような、陰湿な毒気を放つ。

3.黒と白の混合色つまり灰色を混ぜ合わせることで、飽和した色彩をぼかすことができる。純色に灰色を混ぜ合わせるや否や、明度は変わらなくても、あるいは明るくなったり暗くなったりしても、いずれの場合でも、彩度は低くなり濁ってしまう。

4.補色を混ぜ合わせることで、鈍色を曇らせることができる。黄色に紫色を混ぜ合わせると、明るい黄色と暗い紫色の中間にある色調が得られる。質のコントラストに関する基本練習を、25の升目からなるチェス盤を用いて行う。チェス盤の中心には鮮やかな耗色を塗り、四隅にはそれと同じ明度をしたニュートラルな灰色を配置する。純粋な色彩に灰色を順々に混ぜ合わせると、4種類の濁った中間色が得られる」

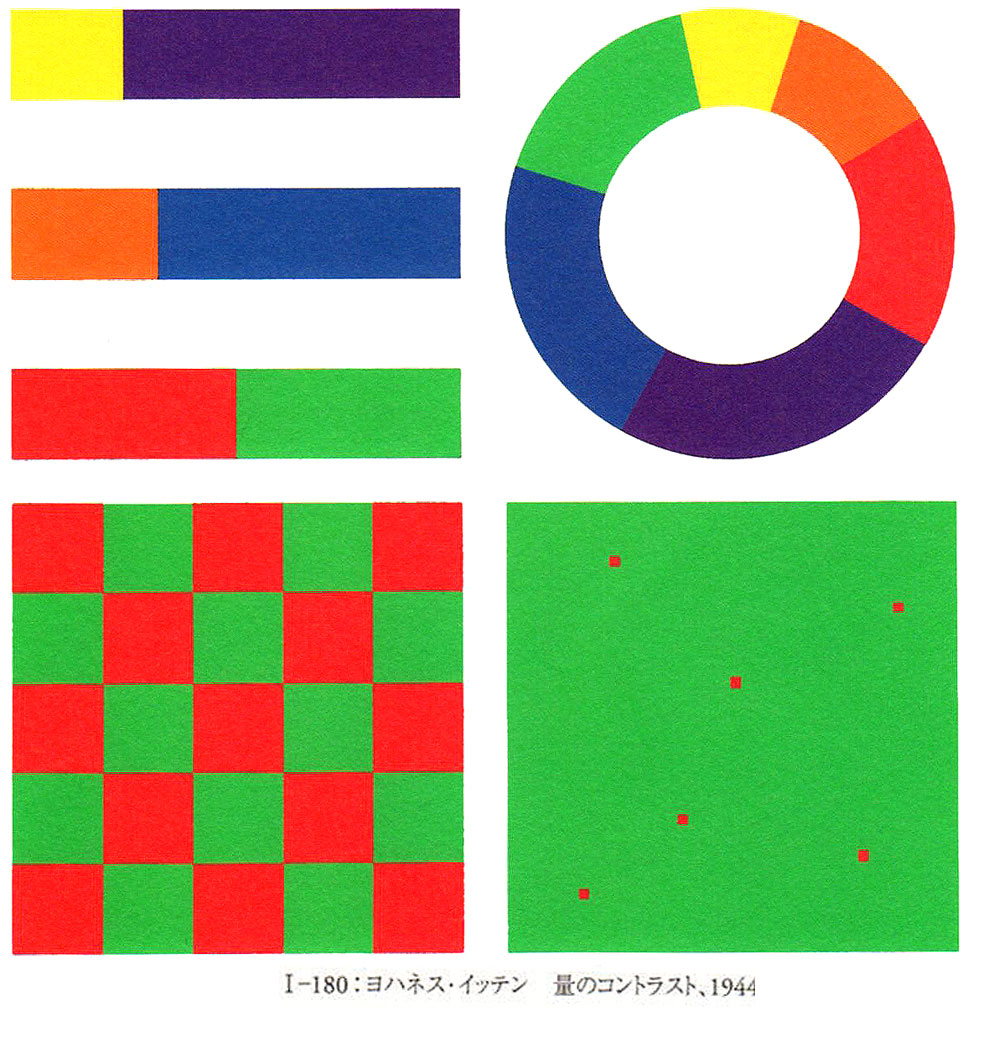

■量のコントラスト

「量のコントラストで問題になるのは、ふたつあるいはそれ以上の複数の色面が、どのような大きさの割合で配置されているか、ということである。したがってこれは、多少あるいは大小の対比なのだ。量のコントラストにおける色彩の効果は、ふたつの要因によって決定される。つまり、第1に色彩の鮮やかさ、第2に色面の大きさである。色彩の鮮明度あるいは光度、いわゆるライトバリューを計るためには、中間明度のニュートラルな灰色の地に純色を置いて、それを交互に比較する必要がある。

ゲーテは、このライトバリューを明示しようと、至極単純でたいへん有益な数比を編み出した。ゲーテによれば、「黄」対「橙」対「赤」対「紫」対「青」対「緑」の比率は、9:8:6:3:4:6となる」。

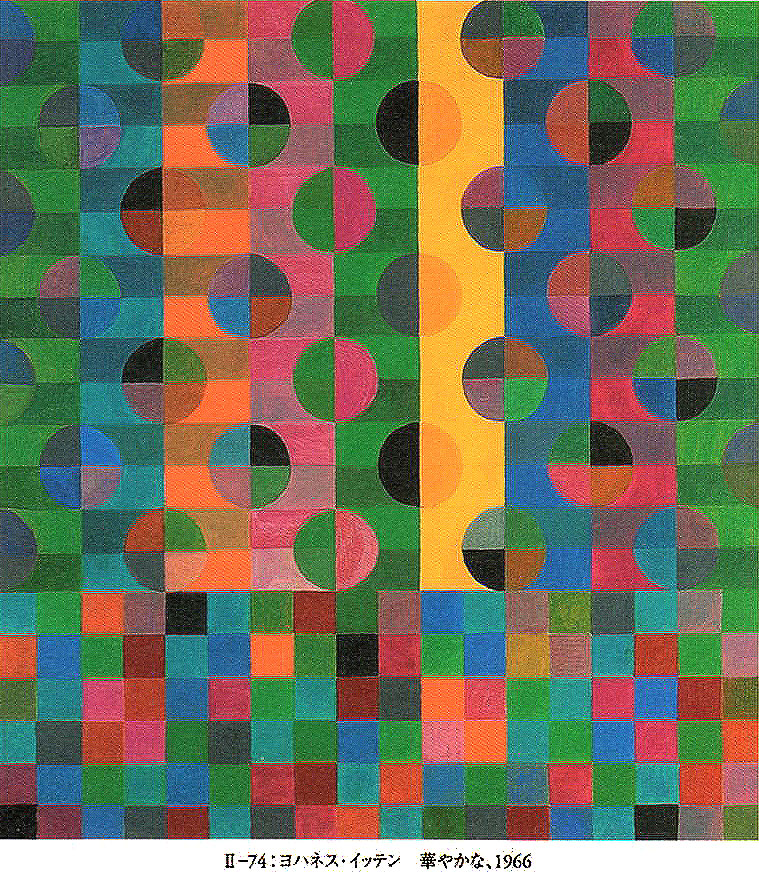

赤と緑は同じ明るさになる。ライトバリューが等しいため、赤と緑の組み合わせは眼をおおいに刺激する。とりわけ緑の色面に置かれた小さな赤の正方形は、強烈な効果を放つ。

赤と緑は同じ明るさになる。ライトバリューが等しいため、赤と緑の組み合わせは眼をおおいに刺激する。とりわけ緑の色面に置かれた小さな赤の正方形は、強烈な効果を放つ。