■加耶と倭系文物

■加耶と倭系文物

▶︎三国時代考古学の縮図・・・加耶

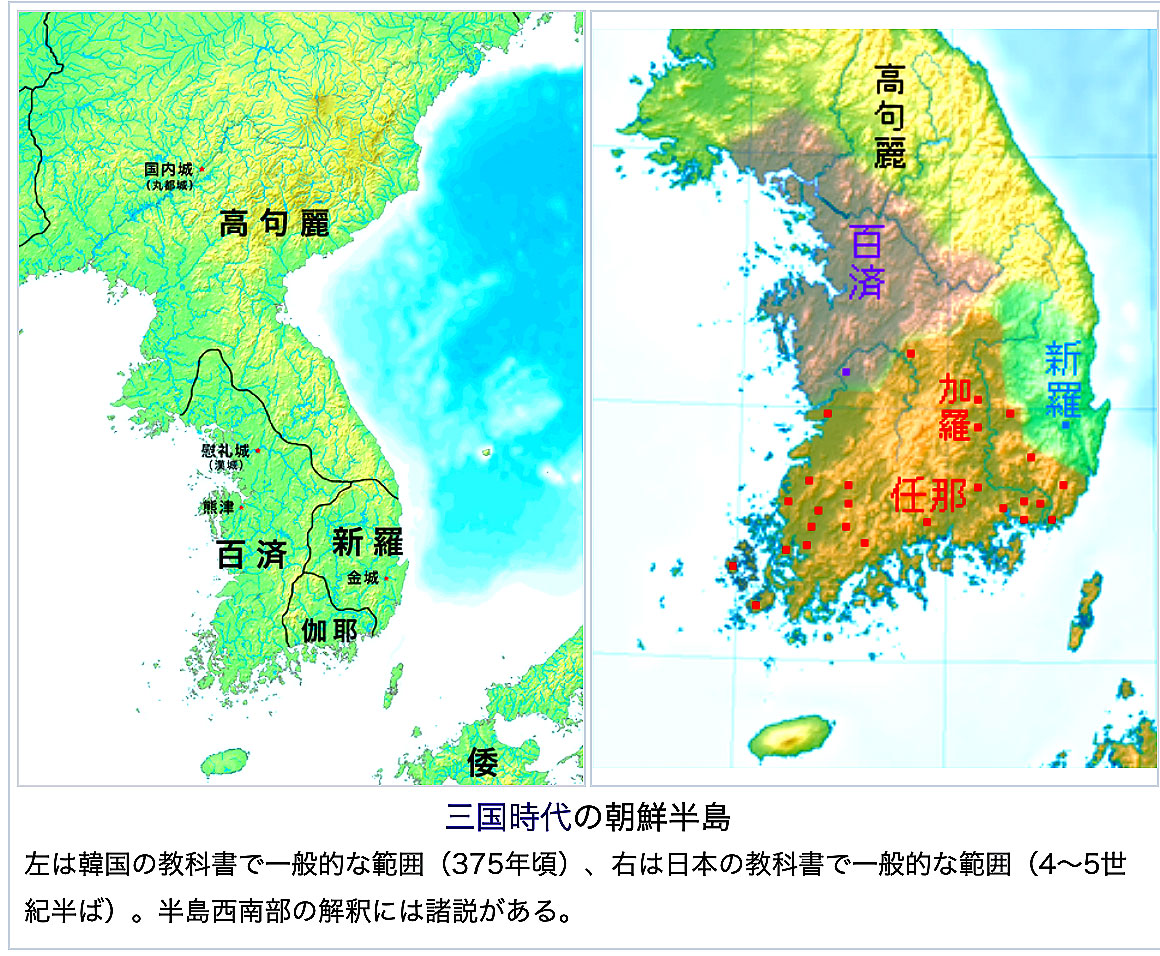

加耶は現在の慶尚南道(キョンサンナムド)を中心に存在した集団で、「五加耶(オガヤ)」「六加耶(ユッカヤ)」「九加耶(クガヤ)」などの言葉があるように多くの国に分かれ、山がちな慶尚南道の盆地や平野部に割拠していた。前時代の三韓時代(原三国時代)からの展開として、馬韓と辰韓はそれぞれ百済と新羅という古代国家としてまとまったのに対し、弁韓だけほ一つの国にまとまらず、小国段階の姿をそのまま維持した小集団群として加耶の時代(三国時代)に突入した。

その代表的な地域集団として金海(キメ)を中心とする金官加耶(クムガンカヤ)、威安(ハマン)を中心とする阿羅加耶、高霊(コリョン)を中心とする大加耶(デカヤ)、そして前章で触れた固城を中心とする小加耶(ソガヤ)などがある。この四つの加耶は、「阿羅加耶土器」「大加耶土器」というように考古学的にも明確な特徴と文化的広がりを持っていたため、それによって政治的な勢力圏の所在やその消長が語られる。さらに星山(ソンサン)や昌寧(チャンニョン)など小地域ごとの独自性もみられるため、状況は複雑である。

まさに三国時代の韓半島全体を慶尚道(キョンサンド)という限られた地域に縮小したような状況がみられる。加耶が国家段階に至っていたかどうかについては、様々な議論がある。すべての加耶諸国が均衡する力を持っていたわけではなく、それぞれ優劣があり、従属と非従属、力関係の変化による逆転があったことは容易に想像できる。時代を前期と後期に分け、前期は金官加耶が、後期は大加耶が盟主として力を持っていた連盟体であったとする考え方にも、その状況が端的に表れている。

四世紀代に力を持っていた金官加耶に代わり、五世紀後半から六世紀前半にかけての大加耶(デカヤ)勢力の伸長は著しく、いわゆる大加耶様式(高霊様式)の土器や竪穴式石槨(せっかく)が周辺地域に急速に広まっていく様子がみられる。新羅によって統合される562年以前の段階の大加耶は、すでに古代国家の段階に到達していたとする説もある。城郭、大型古墳、特定の土器様式、着装型威信財(威信財とは、個人の権威や権力を表す物のことで。 特に古代においての玉器や酒器などの祭祀道具に対して使われます。)などの出現を国家誕生の基準とみる韓半島の古代国家論に照らすと、この時期の大加耶はそれに準じる社会であったといえる。

▶︎加耶の古墳と殉葬

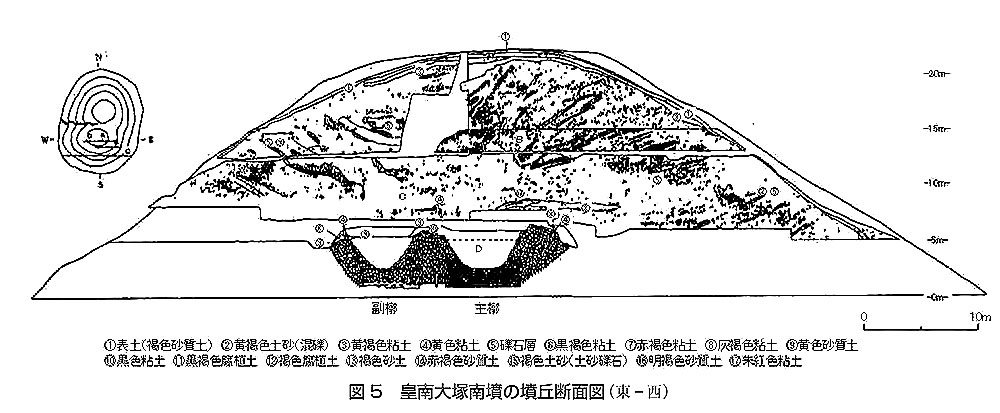

三国時代の他の国と同様、加耶地域でも独自の古墳が造られた。金海(キメ)の大成洞古墳群(デソンドン・金官加耶)、威安の道項里(ドハンニ)・末山里(マルサンニ)古墳群(阿羅加耶)、固城の松鶴洞(ソンハクドン)古墳群(小加耶)、高霊の池山洞(チサンドン)古墳群(大加耶)などが、それぞれの加耶の支配者階層の古墳群と考えられており、大型の埋葬施設や封土を持つ。

この他に釜山東莱(プサントンネ)の福泉洞(ポクチョンドン)古墳群、昌寧の校洞(キョドン)・松峴洞(ソンヒョンドン)古墳群、陜川(ハプチョン)の玉田(オクジョン)古墳群、星州(ソンジュ)の星山洞(ソンサンドン)古墳群なども、有力集団の墳墓群として早くから調査研究が進んでいる。その古墳規模や副葬品の内容は右の四つの加耶のものに比べても遜色ないものであり、加耶の諸勢力がきわめて細分化された地域単位をもって割拠していたことがわかる。三韓時代の小国群を彷彿とさせる状況である。

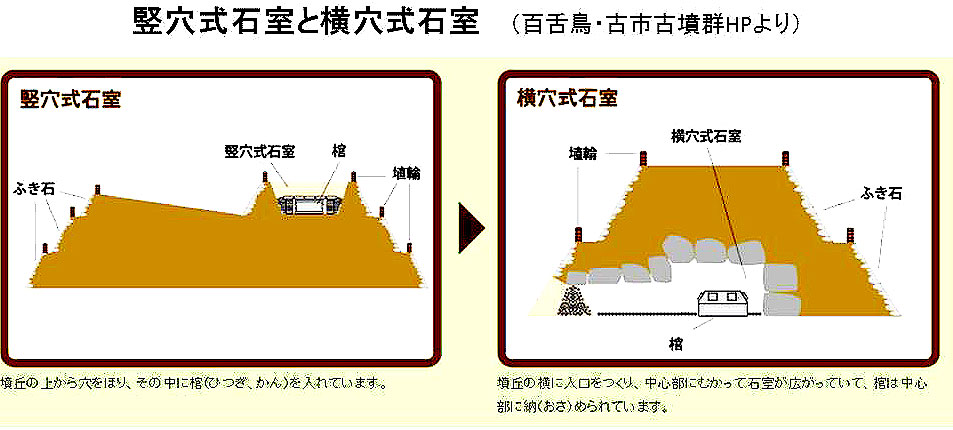

加耶の古墳の特徴として挙げられるのは、平地部に築かれた新羅の積石木槨墳(つみいしもっかくふん)とは異なり丘陵の尾根上や斜面に密集分布する点や、首長墓の埋葬施設か木槨から竪穴式石槨へと変化し、鉄器をはじめとする多くの副葬品が埋納される点などである。金属製の装身具は新羅に比べると多くないが、歴史書にも「国、鉄を出す」と書かれた地域であることを反映して、鉄器の副葬量は多 く、土器の類も副槨などに大量に埋納される。

加耶の古墳の副葬品のうち、最も特徴的なのは「人」であろう。これを副葬品といっていいかどうかはともかく、加耶の有力者の古墳では、本来副葬品を納めるはずの副槨や小石槨(しょうせっかく)、時に主人公である被葬者が埋葬された主槨にも、主被葬者以外の人間が多く埋葬されている例がしばしばみられる。これは横穴式石室や墳裾(ふんすそ)などにみられる追葬とは明らかに異なるものであり、主被葬者の埋葬と同時に多くの人間を一つの古墳の中に埋めているのである。

大加耶の王墓級の古墳と考えられている高霊の池山洞(チサンドン)44号墳では、墳丘内のほぼ同じ深さで主槨・副榔と小石槨群合わせて35基がみつかっており、人骨は総数二〇体分が発見されている。実際にはさらに多くの殉葬者が納められていたと考えられている。また、昌寧松睨洞古墳群では横口式石塀(追葬はおこなわれていない)の内部で、木棺に収められた主被葬者の人骨と、石室の隅にまとめて並べられていた三体の殉葬者の人骨か発見された。殉葬者は金製の耳飾を着けておっ、身号の低い人物ではなかったことがわかる。骨の分析から、若い女性であったとされている。

古代東アジア諸国において有力者の埋葬時に殉葬をおこなうことは文献にも散見する「三国史記」に、新羅では智証王(チジュン)3年(502年)にそれまでおこなっていた殉葬を禁止するという記事がみられ、殉葬の伝統を間接的に語っている。

殉死(じゅんし)とは、主君や夫などの死を追って臣下や妻などが死ぬ(死に殉じる)こと。殉死させたうえで葬ることを、殉葬(じゅんそう)という。殉死者が任意に自殺する場合もあれば、強制的に殉死させられる場合もある。殉死が法的に禁じられる時代もあったが、それは殉死によって優秀な人材を喪失するのを避ける目的などがあったものと考えられる。古代エジプトやメソポタミア、古代中国、古代朝鮮半島、日本などにおいては殉葬が行われた。

また、日本でも「日本書紀」垂仁(すいにん)天皇32年条に埴輪の起源として語られている内容では、それまで殉葬として、大王の埋葬に伴って民衆を生き埋めにしていたことが記録されている。この説話では、生き埋めにされた人々が長い間泣き叫ぶ悲惨さに心を痛めた天皇が、野見宿爾(のみのすくね)の建言(けんげん・意見を申し立てること)を容れて、生きた人間の代わりに埴土(はにつち)で人形を作って埋めることを始め、それが埴輪の起源であると記す。

この埴輪の起源説話の内容は現在の考古学の年代観とは一致せず、殉葬の風習に関する内容も埴輪の存在を説明するための創作かもしれない。しかし近隣諸国にその風習があったとすると、日本においてもある程度定着していた可能性はある。

日本の古墳では遺構上に殉葬の痕跡をみとめるのは難しいが、加耶では明確にそれとわかる事例がある。例えば前述の高霊池山洞44号墳では、主被葬者が埋葬された主榔を取り囲むように、小石榔が放射状に配されており、その多くに殉葬者がいたことがわかっている。体を小さくして重なるように2~3人の人物が入れられていた石榔(せきかく)もある。総じて加耶の殉葬者ほ整った伸展葬(しんてんそう)であることが多く、複数人数が納められている場合も美人しく」重なり合っている。

伸展葬(しんてんそう)とは、文化人類学、考古学において、体全体を伸ばした状態で埋葬すること、またそのような埋葬の方法のことを指す。 基本的には、屈葬と区別する用語であるので、腕をのばしている場合、胸の上に手を置く場合、仰向けの場合(仰臥伸展葬)、うつ伏せ(俯臥)の場合が考えられる。

したがって加耶の殉葬は「生き埋め」ではなく、殉葬者は埋葬時にはすでに死亡していたということになる。他人の手による死か、自主的に命を絶ったかはわからない。もし殺されたのであるとしても、骨にはその痕跡が残らない方法によっている。

やがて加耶地域にも古墳の埋葬施設として横穴式石室が導入される。6世紀代のことである。加耶の広い地域でみられる導入期の横穴式石室は、支配者階層の古墳に一般的にみられる大型竪穴式石室の短壁の一方に、羨道(えんどう・羨道とは、古墳の横穴式石室や横穴墓などの玄室と外部とを結ぶ通路部分。慣習的に「せんどう」とも呼称する)を取り付けたものであった。

日本列島でも、初期の横穴系埋葬施設の出現は、伝統的な竪穴式石室に横穴のアイデアが取り入れられた結果であるとする見方がある。「アイデアの伝播」という考え方に筆者自身はどうしても抵抗があるが、加耶の竪穴式石室と横穴式石室の構造的類似をみると納得せぎるをえない。

ところで、殉葬の存在が特徴だった加耶の古墳も、横穴式石室導入後になるとその明確な事例ほ少なくなる。少なくとも上記のような露骨な殉葬はみられない。新羅地域の場合と同様、やほり横穴式石室の導入は従来の伝統的葬法を一変させ、墓葬制の東アジア・スタンダードを普及させるものであったといえる。

▶︎加耶文化はどこから来て、どこへ行ったか

このような特異な殉葬風習を伴う加耶の来歴に関しては、釜山大学校元教授の申敬撤(シンギョンチョル)の興味深い説がある。弁韓からの発展的変遷に加え、考古学的にみられる加耶の諸特徴を根拠に、その支配者階層が北方アジアから騎馬文化を携えて韓半島南部に入ったとする説である。特に金官加耶の王墓とされる金海大成洞古墳群の発掘調査から導き出されたこの説では、陶質土器、殉葬や厚葬の風習、鉄製甲胃と騎乗用馬具、オルドス型銅鍑(どうふく)などが出現し、さらに墓制の分化、先行墳墓の破壊行為などがみられ、これらがすべて北方の民族にみられるものであることから、北から南下してきて定着した集団が加耶文化の担い手であったとする。実際に集団の移動があったのかどうかは判断できないが、陶質土器、殉葬の風習、鉄器や馬文化が加耶地域の特徴であることは間違いない。新羅の文化に西方由来のものが入り込んでいるように、加耶の文化に北方系のものが色濃く入り込んでいることほ不思議なことではない。

金官伽倻王(初代:42年 – 199年※) |

|

|---|---|

加耶諸国は六世紀後半までに次々と新羅に併合され、やがて故地から姿を消すことになる。しかし加耶の文化はその後も残り、姿を変えて存続した。

加耶滅亡後に加耶の故地から遠く離れた地域で加耶土器がみつかる場合がある。韓半島中部の東海岸沿いに位置する江原道東海(カンウォンドトンヘ)の湫岩洞(チュアムドン)古墳群から大加耶系の土器がみつかった例などがそうである。もともと新羅は領域化した地域の住民を他地域に移動させたり(徒民政策)、併合した国の王族を重用したりする政策をとっていた。そして文化的には、生活文化に至るまで新羅式のものを強要した。おそらく漱岩洞の被葬者グループはもと大加耶にいた集団で、新羅による併合を受けて、はるか遠く江原道の地に移されたのではないか。しばらくはなお故国の土器を使い続けることにこだわっていたが、やがてそのささやかな「文化的抵抗」も終わりを迎える。文化の滅びこそが、本当の意味での国の滅亡にほかならない。

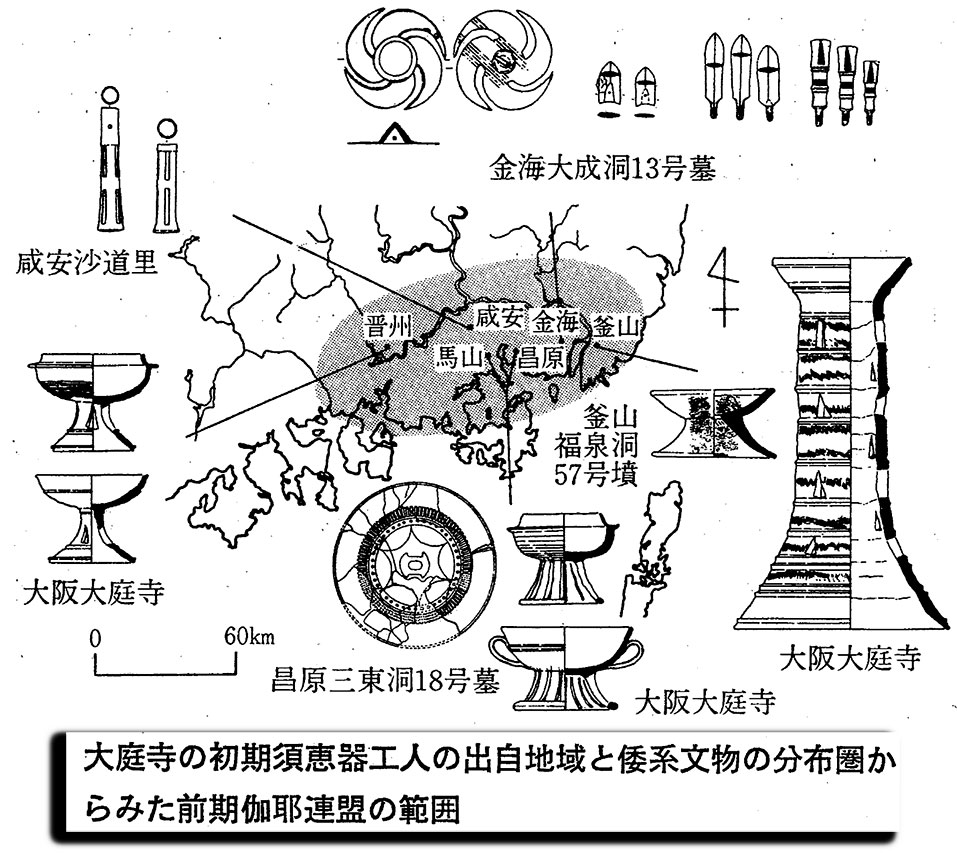

しかし、加耶の文化はまた別の場所で形を変えて生き残った。古墳時代の日本列島に渡った、いわゆる渡来文化である。特に古墳時代中期以降、日本列島には様々な文化要素が渡来するが、馬の文化、新しい製陶技術(須恵器製作技術)、製鉄技術、金工品など、われわれか認識する多くの渡来文化は直接には加耶地域からのものとされる。その多くは古墳時代の日本列島の広い範囲に受け入れられ、形を変えながら以後存続していくことになる。

▶︎渡って来る文化と渡って行く文化

古代の日本列島に影響を及ぼした韓半島系の文化に関する研究の歴史は古い。古墳時代のみならず、特に弥生時代から飛鳥時代までの考古学研究では、大陸・半島の状況に関する知識は必須であったとさえいえる。

そして1980年代以降は韓国内の発掘調査が爆発的に増加し、資料の蓄積も著しいため、かってのような定番的な遺跡や研究事例に対する知識のみで半島文化と渡来文化を語ることはできなくなっている。にもかかわらず、従前と同様の枠組みによって渡来文化を考え、日本列島に類例のない遺構や遺物が発見されると安易に渡来系と考える傾向はあまり変わっていないようである。

上記に挙げたような渡来文化の主たる部分は、以前から認識されていたものと大きく変わっているわけでほないが、従来の一方向的な文化伝播の認識は改まり、現在は韓国で確認される日本列島古墳時代に関わる遺構や遺物の事例も増え、双方向の文化の交流が重視されている。ただし、それぞれの地域に取り入れられた文化が同じ重みを持つものであったわけでほなく、互いの受容の事情により、大きな差があったことほ当然である。

日本列島に入って来る文化を渡来文化というのに対し、韓半島で確認される日本列島系の文化を倭系文物と呼ぶ。渡来「文化」が体系的・恒常的で、その後の日本に定着したものが多いのに対し、倭系「文物」ほ断片的・散発的であり、韓半島に定着することはなかった。この違いが名称にも反映されているのかもしれない。そもそも、渡来文化や倭系文物といわれるものにほ、きわめて多彩な性格のものが含まれており、一律に文化交流として理解するわけにほいかない。互いの地域からもたらされた土器、武器、儀器、馬具、古墳要素などが、生活文化や風習・習俗の相互交流に関わるものなのか、経済的交渉を反映したものなのか、はたまた思想・宗教伝播の産物なのか、技術伝達の結果なのか、見極める必要がある。

また、渡来文化の役割を強調するあまり見過ごされがちなのは、渡って来たのはどのようなもので、渡って来なかったものには何があったのかという点である。渡来文化といえども、その起源地の文化の総体が伝わったわけではない。受け入れる側は、当然取捨選択して必要なものを受容し、伝える側もまた、みずからの事情と必要に応じて自文化の一部を伝えたはずである。つまり、伝わったものだけでなく、伝わらなかったものの性格とその理由を明らかにすることにより、はじめて日本と韓半島それぞれの地域像を踏まえた交流史が復元できるであろう。

■wikipediaより出典

伽耶国の嘉実王のもとで楽師于勒により開発・演奏され、後に伽耶国が新羅に統合されたことに伴い、于勒とその弟子たちによって改良・完成され受け継がれたとする伝説が伝えられる。韓国を代表する絃楽器のひとつである。

日本にも奈良時代に新羅から伝わり、新羅琴と呼ばれて平安時代まで貴族の間で演奏されたと言われ、現在も奈良県の正倉院に保存されている。

古式の加耶琴は宮廷の正楽に使われ、風流加耶琴・正楽加耶琴・法琴などと呼ばれる。これに対して民間では新しい形式の加耶琴が発展し、これを散調加耶琴と呼ぶ。見た目の差として風流加耶琴は左端に羊耳頭と呼ばれる部品がついているのに対し、散調加耶琴では羊耳頭を欠く。