■鎌倉時代の唐招提寺と戒律復興・・・覚盛の事跡を中心に

■鎌倉時代の唐招提寺と戒律復興・・・覚盛の事跡を中心に

野尻 忠

▶︎はじめに

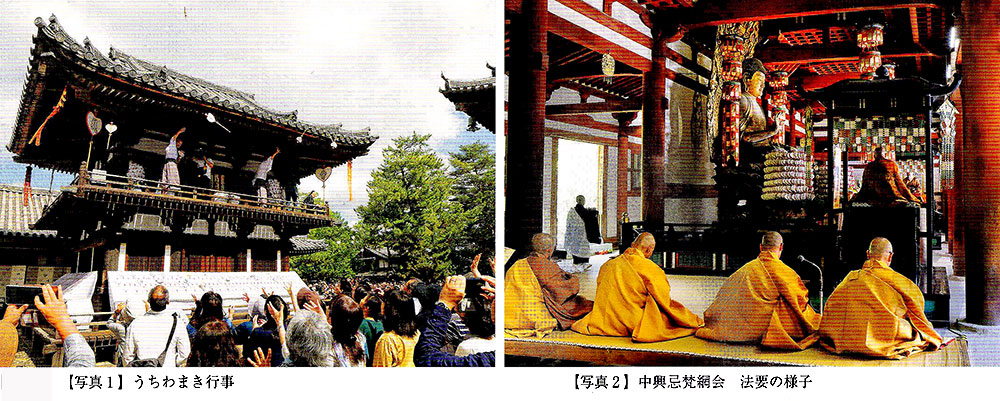

毎年5月19日、唐招提寺で「うちわまき」行事がおこなわれる。「うちわ」は、扇いで風を起こす道具の「団扇」であり、これを「撒(ま)く」ので、「うちわまき」という。春の穏やかな日差しが降り注ぐ昼下がり、講堂の南東にある鼓楼と呼ばれる楼閣建築の上層に登った憎が、境内に集まった一般の参拝者たちに向かって、数百本の団扇を撒く【写真1】。この団扇は、独特のハート形をした扇部に、竹製の長い柄を付けたもので、私たちが涼を取るために使う一般的な団扇とは一風異なっている。

中興の祖(ちゅうこうのそ)とは、一般に「名君」と称される君主または統治者のうち、長期王朝、長期政権の中途、かつ危機的状況後に政権を担当して危機からの回復を達成し、政権の安定化や維持に多大な功績があったと歴史的評価を受ける者をいう。

このハート形の団扇は、鎌倉時代に唐招提寺を中興した覚盛上人ゆかりのものである。伝えによると、あるとき、修行中の覚盛の肌に蚊がとまり、これを弟子が叩こうとしたのを覚盛が戒め、自分の血を与えるのも菩薩行であると言った。覚盛の入滅後、その高い徳を讃えて、せめて団扇で蚊を払って差し上げようと、霊前に団扇が奉納されたという。

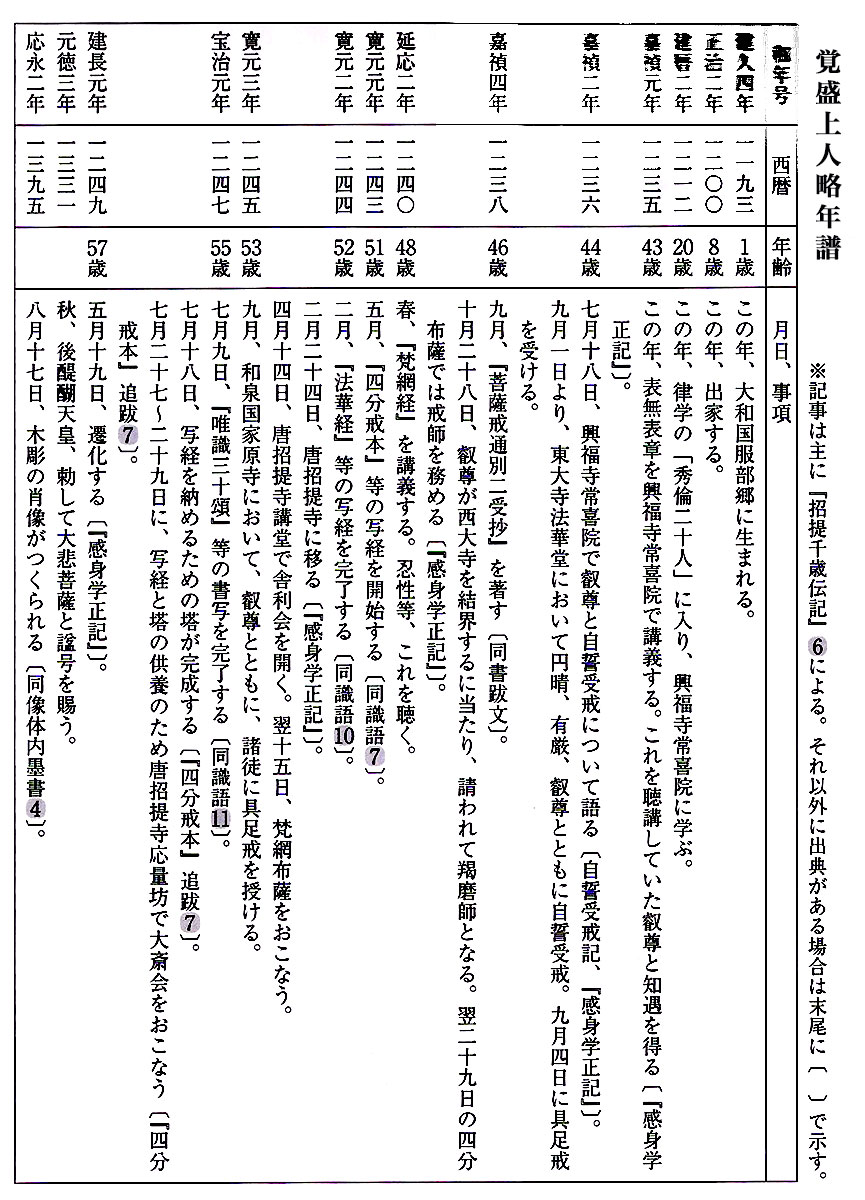

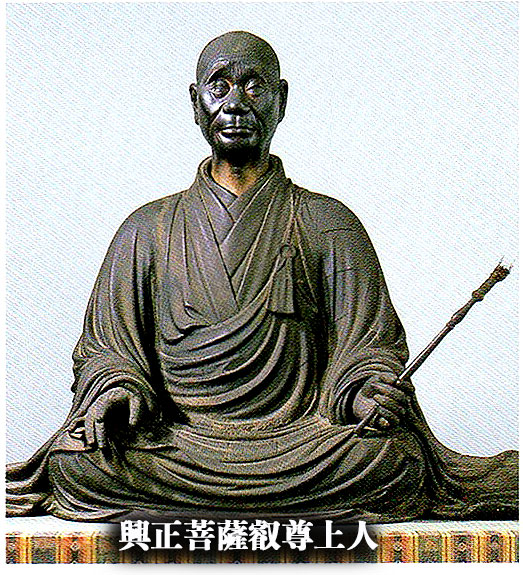

うちわまき行事のある5月19日は、覚盛の命日である。当日、うちわまき行事の前には、唐招提寺一山の僧により、講堂において中興忌梵網会が厳かに執りおこなわれる【写真2】。講堂の本尊、弥勤如来坐像の前に覚盛の肖像画が懸けられ、周囲に数々の供物が置かれる。そして、たくさんの団扇もまた、お供えされるのである【写真3・4】。

覚盛は、建長元年(1249)の5月19日に、齢57で生涯を閉じた。本年(2019)はそれから770年の御忌に当たる。これを機に、改めて覚盛の事跡を整理するとともに、前後の時期を含めた鎌倉時代の唐招提寺の様相と戒律復興について紹介するのが、本稿の目的である。

覚盛は、建長元年(1249)の5月19日に、齢57で生涯を閉じた。本年(2019)はそれから770年の御忌に当たる。これを機に、改めて覚盛の事跡を整理するとともに、前後の時期を含めた鎌倉時代の唐招提寺の様相と戒律復興について紹介するのが、本稿の目的である。

▶︎ 1、平安時代までの唐招提寺略史

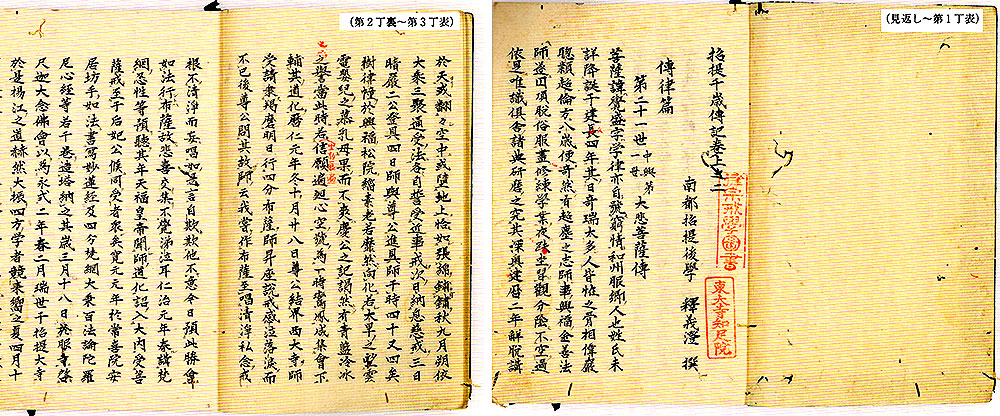

唐招提寺を開いたのは、中国から苦難の末に渡目した唐僧の鑑真(688〜763)である。揚州大明寺にいた鑑真が、わが国からの招請に応じて最初に渡航を決意したのは天宝元年(七四二。天平十四年)で、難破や障害などによる五回の失敗を経て、ようやく西海道薩摩国秋妻屋浦に到着したのは天平勝宝五年(753)12月であった。年を越えて同6年2月に平城京に入った鑑真は、四月に聖武天皇以下に戒を授けた。はじめ東大寺に止任した鑑真であったが、天平宝字2年(758)8月に大僧都の任を解かれて大和上の号を受けると、後に平城京右京五条二坊にあった新田部親王旧宅の地を支給され、ここを戒院とした。『唐大和上東征伝』によると、天平宝字3年(759)8月1日に鑑真は、「唐律招提」の名を立て、その後官額を賜って正式な寺となったという。今に続く唐招提寺の創建である。

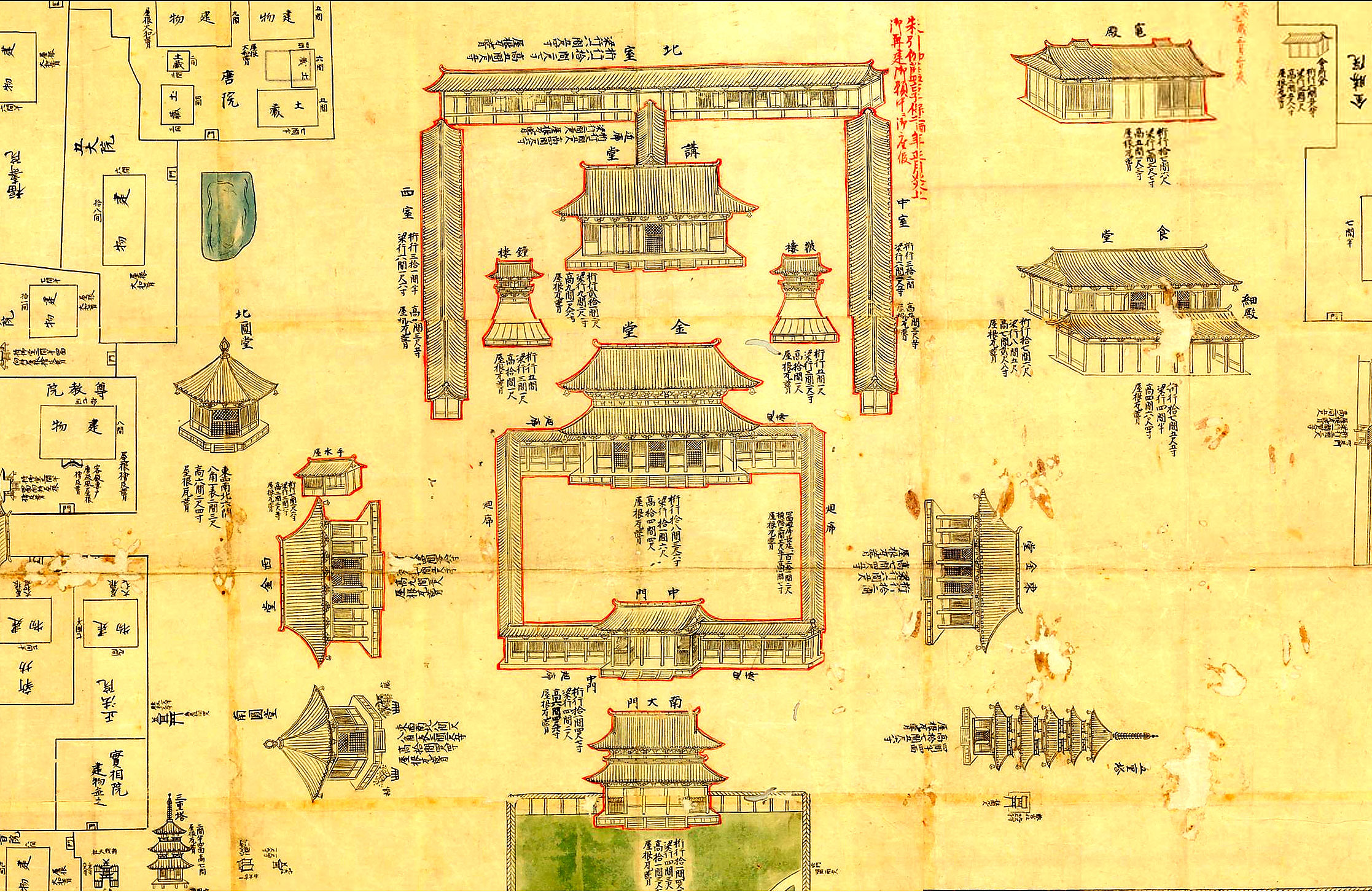

鑑真は天平宝字7年(763)五月に遷化した(その墓は今も境内の丁角に立つ【写真5】)。その後の唐招提寺では、まず宝亀7年(776)6月に播磨国の五十戸が封戸として与えられた(『続日本紀』同月条)。次いで翌宝亀8年7月、備前国に十三町の田地を支給され、その後に買得した越前国の水田六十町ともに、延暦23年(804)正月に改めて「講律」料として認められている(「類聚三代格」所収の同年正月22日官符)。伽藍に関しては、鑑真の生前から徐々に整えられていたが、人世紀末から九世紀初頭にかけて、弟子等の尽力と貴族からの施入により進んだ。承和二年(八三五)成立の「唐招提寺建立縁起」(護国寺本『諸寺縁起集』所収)には、今も建つ金堂、講堂、宝蔵をはじめ、当時あった建物が一覧に記されており、壮観な伽藍風景を察することができる。

その後、平安時代の唐招提寺の様相を伝える史料はあまり多くない。延長5年(927)施行の壷書式』玄蕃寮には、国家的な法会をおこなう寺院として、「十五大寺」あるいは「諸大寺」と称される中に、唐招提寺が含まれている。これらの条文中の寺院は、東大寺を筆頭に南都の主要寺院、そして平安京周辺の諸寺という順に並んでいるが、唐招提寺は概ね9番目か10番目である。記載の順番が必ずしも序列を示すとは限らないが、別の史料で、たとえば貞観5年(863)7月に諸大寺へ修理科として銭が宛てられたとき、その額は東大寺、興福寺等の六箇寺が100貫文、次の延暦寺等の2箇寺が30貫文であったところ、その次の唐招提寺等は20貫文であり(『日本三代実録』同月丁巳条)、律令政府から認定された唐招提寺の位置づけを知ることができよう。

十世紀以降では、たとえば寛和2年(986)3月21日に円融天皇が東大寺で受戒した記事中に、南都諸寺の僧と並んで唐招提寺僧の名が見え(太上法皇御受戒記)、十一世紀末の康和元年(1099)4月、疾疫(しつえき・はやりやまい。伝染病。疫病。)を払うため京畿内の諸社・諸寺に祈祷が命じられた際には、20箇寺の一つに唐招提寺が入っており(『本朝世紀』同月28日条)、 12世紀に入って天仁2年(1109)12月10日に東大寺で授戒会がおこなわれた際には、別受を受けようとする僧源海の証明として、当寺から芳静律師(りっし・仏教の僧尼を管理するためにおかれた僧官の職)が戒壇院に出仕(しゅっし・勤めの場所に出ること。)している(金剛寺文書)。

また、永久四年(1116)2月26日、関白藤原忠実(ただざね)は、翌月に落慶供養を控えた春日塔に収める舎利(仏・聖者の遺骨)を、唐招提寺に届けさせている(『殿略』同日条)。以上のように平安時代を通じて、規模の如何はともかく唐招提寺が脈々と法灯(釈迦の教えを闇を照らす灯火にたとえ)を継いでいたことは疑いない。

江戸時代に編纂された『招提千歳伝記』には、12世紀初め頃、中ノ川に住んでいた僧の実範が唐招提寺を訪れたところ、非常に荒廃しており、一人しかいない憎が田を耕している状況であった、との記事が収められる。これを見た実範は、永久四年(1116)に朝廷に願い出て伽藍を修理し、その後は律を学ぼうとする僧徒が集まるようになったという。

実範伝の語る寺の荒廃には誇張があるようにも思われるが、後述のように鎌倉時代に入って堂塔の修造が相次いでおこなわれていることからすると、この時期に損傷の進んだ建物が多かったことは推定できる。

『七大寺巡礼私記」によると、保延六年(1140)に大江親通が見た唐招提寺には、慮舎那仏を中尊とする金堂、弥勤三尊像のある講堂、鑑真将来の仏舎利を納める宝蔵、鑑真和上の彫像を安置する御影堂、それに阿弥陀院が存し、羂索堂は顛倒(倒れること)していた。

さらに文治元年(1185)7月9日に京畿内を襲った大地震では、金堂の千手観音立像が倒れ、また中門が倒壊するという被害があった(千手観音立像足柄墨書による)。

▶︎ 二、貞慶と釈迦念仏会の創始

時代が少し前後するが、治承四年(1180)12月、京都を発った平重衡の軍勢は、遂に南都に到着して東大寺や興福寺を攻め、両寺の伽藍の大半を炎上させるに至った。世に南都焼き打ちの名で知られる事件である。

しかし、ほどなく平氏が滅亡し、武士の覇権を取った源頼朝が南都諸寺に対して力を貸したため、次第に復興を遂げていく。藤原氏の氏寺である興福寺はいち早く伽藍が整備され、やや遅れた東大寺でも建久六年(1195)3月には大仏殿の落慶供養が頼朝の臨席のもとおこなわれ、建仁3年(1203)11月には東大寺給供養が執行された。

鎌倉時代における唐招提寺の堂塔整備に、源頼朝が関わっていたことを二小す史料もある。

『招提千歳伝記』殿堂篇や旧事篇には、経蔵、鼓楼、舎利殿を頼朝が再興したと記述されており、+具偽のほどは別に検証が必要であるものの、少なくとも江戸時代にはそのように伝えられていた。

そして、唐招提寺において、本格的に堂塔修造、伽藍整備、復興に着手したのが、解脱上人貞慶(1155〜1222)であった。貞慶はもともと興福寺で出家し法相を学んだ僧で、興福寺の炎上から復興へ至る動きを、当事者として間近で見ていた一人であった。

興福寺では炎上の翌年から講堂、東西金堂の順に再建されており、さらに中金堂がまもなく完成に至ろうという建久4年(1193)、貞慶は突如として笠置寺へ移り、以後十五年ほどの期間、ここを拠点とした。

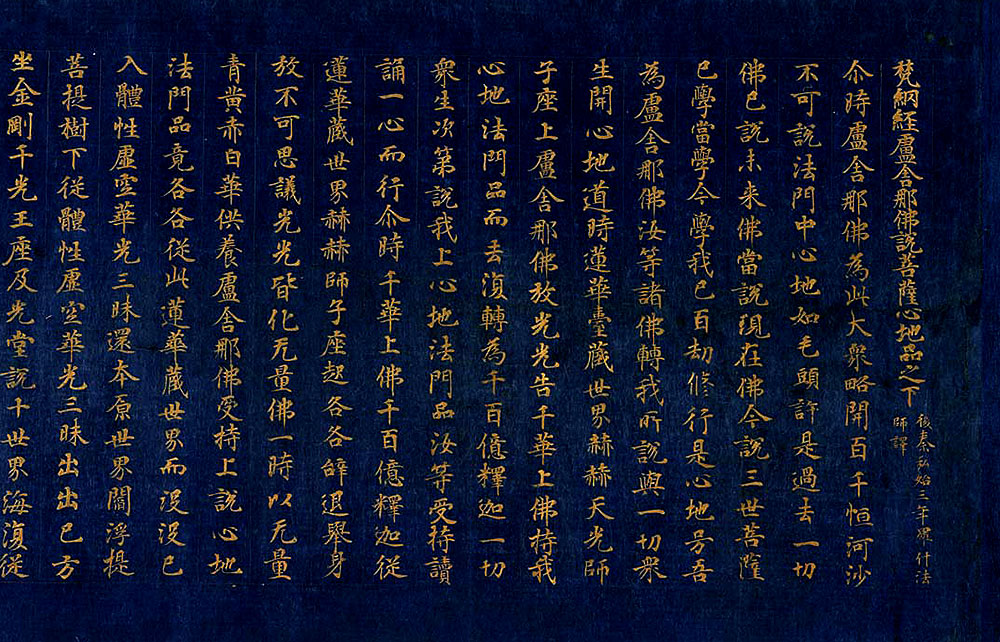

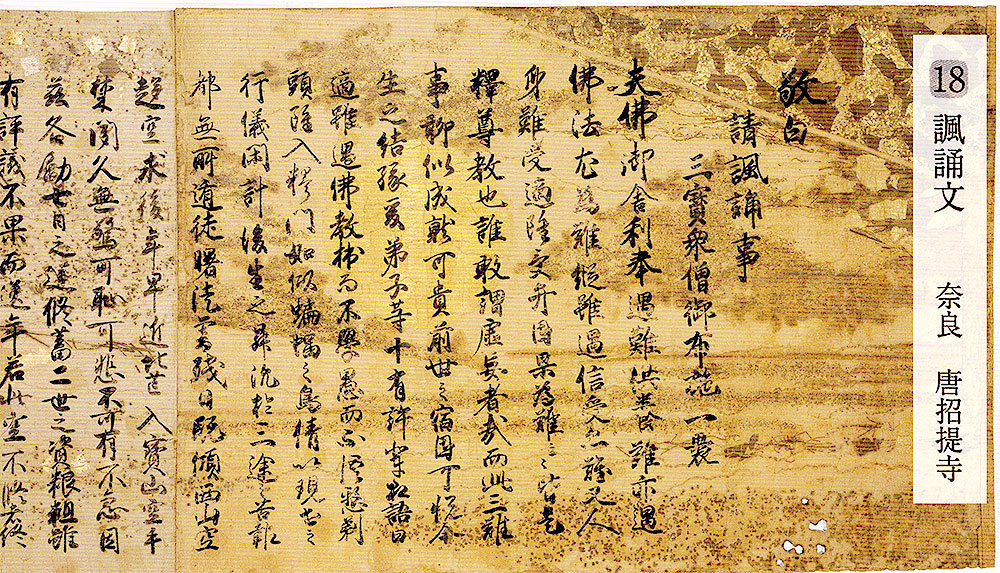

笠置を拠点としながらも、貞慶は京都・奈良の各所で活動していた。建仁2年(一1202)8月には、唐招提寺の僧坊を改修して、その一角を道場(念仏道場)としている。そして翌建仁3年(1203)9月、貞慶はこの道場において、鑑真将来と伝える舎利を本尊として、釈迦念仏会を初めて執行した。釈迦念仏会は、釈迦の恩徳を讃えて七箇日夜にわたり念仏を唱え続ける法会である。これを創始するにあたり貞慶が起草した願文(下図(2))には、釈迦の徳が非常に広大であること、それに帰依することの大切さ、そして自身が釈迦念仏会をおこなうに至った経緯、釈迦の遺骨である舎利を礼拝供養する音量我、などが述べられている。

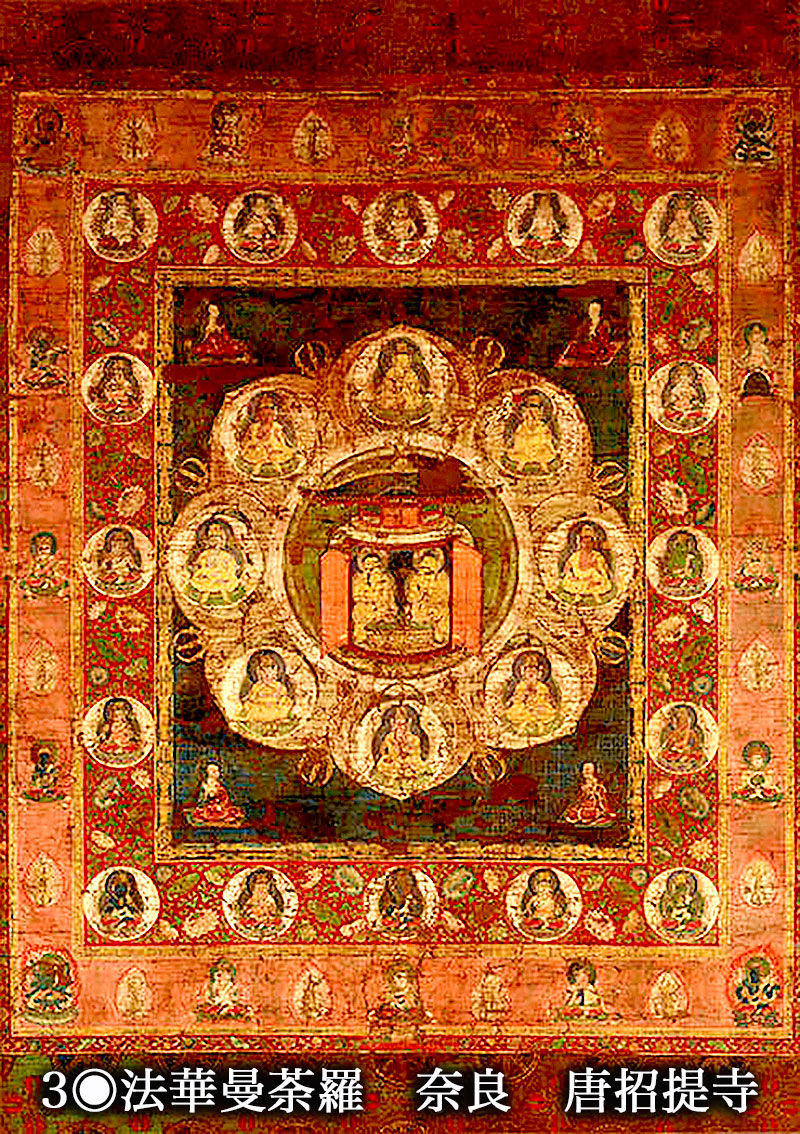

釈迦念仏会は、以降、毎年の恒例となり、唐招提寺の主要な法会として定着し、現在に至っている【写真6】。釈迦念仏会の会場には法華曼荼羅が懸けられるが、唐招提寺に伝来する重要文化財の法華曼荼羅3も、この釈迦念仏会のために製作されたものと推定される。

このほか貞慶は、建暦元年(1211)9月13日、唐招提寺の御影堂において、『梵網経古迹記」を講説している(「唐招提寺解」)(このとき貞慶はすでに笠置を離れ、海住山寺にいた)が、それ以上の具体的な活動は知られていない。

以上のように、釈迦念仏会の創始など、唐招提寺に大きな足跡を残している貞慶だが、長く止住した時期はなかったと思われる。しかし寺内では、平安時代末までにやや衰退していた唐招提寺が、復興へと向かう先鞭を付けた僧として記憶された。たとえば、建長7年(1255)8月5日付の興福寺宛て唐招提寺愁状に「草創年旧而仏閣萱傾、扶持人絶而僧院荒蕪、中比海住山上人(=貞慶)柳雄被加修治」とあったり(『春日大社文書三ノ六〇五)、文応元年(1260)10月29日付の興福寺宛て招提寺住僧等愁状に「建仁之比、解脱上人依春日示現被企紹隆」(同一ノ二四三)とあったりすることから、それを窺うことができる。

▶︎ 三、覚盛上人の事跡

釈迦念仏会を建仁3年(1203)に創始した貞慶は、建暦3年(1213)に入滅した。その約三十年後、貞慶の孫弟子にあたり、その学問を受け継いだ一人の憎が唐招提寺に入る窮情房覚盛である。

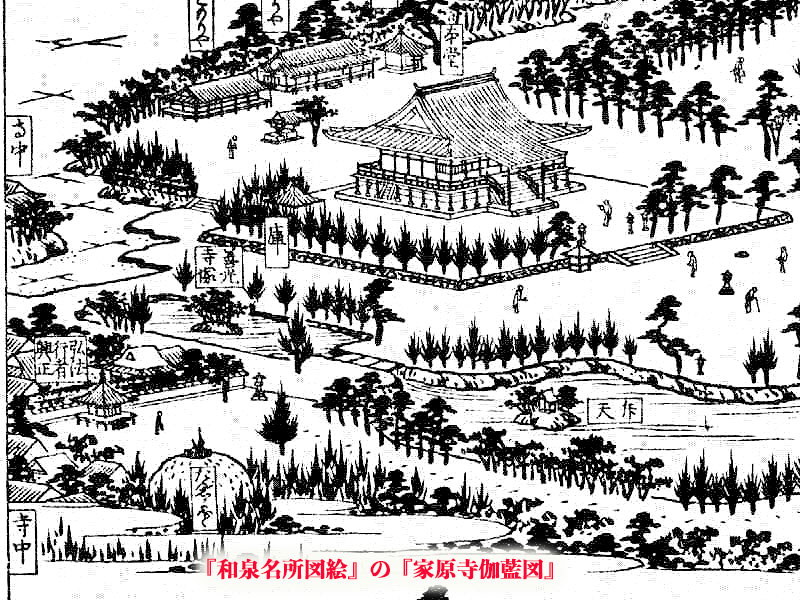

覚盛 (1193〜1249)は、57年の生涯の大半を興福寺で過ごし、最後の約五年間を唐招提寺での戒律復興に捧げた。以下では覚盛の事跡を、唐招提寺と関わりを持つ以前の事項も含めて、順に見ていこう(後掲の略年譜を適宜参照)。

覚盛は、『招提千歳伝記』巻上之二6の目頭に収める「大悲菩薩」伝によれば、生まれたのは大和国服郷であった。服郷は、『和名類衆抄』に山辺郡の郷として見える服部郷(現在の大和郡山市新庄町に比定する説がある)、または平安末以降に興福寺雑役免系荘園として登場する服庄(平群郡所属。現在の斑鳩町服部)に当たると推定される。

八歳のとき興福寺で出家し、昼は学業に励み、夜は趺坐(ふざ・足を組み合わせて座ること)して観想をおこない、唯識・倶舎の諸典に精通してその奥義を究めたという。建暦2年(1212)に貞慶の意思で律学の道場として興福寺に開かれた常喜院に、二十人の秀才の一人として選抜されて入った。当時二十歳だった覚盛は、二十人の中で最年少であったが、その能力は抜群であったという。常喜院では貞慶の弟子である戒如のもとで律学を学び、貞応元年(1222)、30歳の夏に、初めて常喜院で安居を勤めた。

一方で、山城国高山寺の明恵に華厳の教えを請うなど、幅広く学問に取り組んだ。その頃のある年、興福寺維密会において覚盛が律宗に基づいて論義問答に臨もうとしたところ、学侶等から異議が出され、覚盛は抑留され論義が停止されてしまった。この事件を契機に、覚盛は隠遁して律法を興行する意思を強くしていったという(「唐招提寺解」)。安貞2年(1228)12月、36歳のときに、「菩薩戒本宗要雑文集」という著作を著している(同書践文)。覚盛は生涯に数々の著作を残したが、跋文等により述作の年代が判明する中では、この「菩薩戒本宗要雑文集」が最も若いときのものである。

嘉禎元年(1235)に、興福寺常書院で表無表章(『大乗法苑義林章」一巻第三に解かれる教義)について講義をした覚盛は、会場でこれを聴講していた叡尊と知遇を得ることになる。叡尊は、この年の正月に戒如等による律典の講義を聴講し、また春と秋には円晴律師による『四分律行事抄の講義を聴講し、律典に説かれる受戒と自誓受について深く考えるようになっていた。そして十七日間に及んだ表無表章の講義を受けた叡尊は、覚盛に直接話しかけたのである。当時の南都では、『梵網経』に基づく大乗菩薩戒を受けることは可能であったが、「四分律』に基づく具足戒は、受戒に必要な三師七証の十僧を揃えることができず、不可能となっていた。覚盛や叡尊は、表無表に基づく自誓受によって具足戒を受けることができると解釈し、これを実行に移した。

嘉禎元年(1235)に、興福寺常書院で表無表章(『大乗法苑義林章」一巻第三に解かれる教義)について講義をした覚盛は、会場でこれを聴講していた叡尊と知遇を得ることになる。叡尊は、この年の正月に戒如等による律典の講義を聴講し、また春と秋には円晴律師による『四分律行事抄の講義を聴講し、律典に説かれる受戒と自誓受について深く考えるようになっていた。そして十七日間に及んだ表無表章の講義を受けた叡尊は、覚盛に直接話しかけたのである。当時の南都では、『梵網経』に基づく大乗菩薩戒を受けることは可能であったが、「四分律』に基づく具足戒は、受戒に必要な三師七証の十僧を揃えることができず、不可能となっていた。覚盛や叡尊は、表無表に基づく自誓受によって具足戒を受けることができると解釈し、これを実行に移した。

自ら誓って戒を受けること。自誓受戒、自誓得戒などともいう。具足戒の受戒は、正式には10人の出家者の立ち会いのもとに行われるものであるが、それが叶わない地域では、五人の立ち会いでも受戒が認められている。ただし『十誦律』五六や『薩婆多毘尼毘婆沙』にはこのほかに、10種の具足戒や七種の受戒が示され、その中の一つとして自誓受戒が説かれる。これによると摩訶迦葉のみが自誓受戒して具足戒を得たとされる。このことから、具足戒の受戒は他の出家者の立ち会いが通常であり、自誓受戒は迦葉ただ一人が行った特殊なものといえる。しかし菩薩戒においては、自誓受戒が認知されている。すなわち『梵網経』に「若し仏子、仏の滅度の後に、心に好心を以て菩薩戒を受くるを欲する時、仏・菩薩の形像の前において自誓受戒すべし」(正蔵二四・一〇〇六下)と説かれ、菩薩戒の受戒が自誓受戒によっても可能なことが明かされている。これに基づき菩薩戒では、自誓受戒が受戒の一つの形式として認められる。ただし自誓には仏の好相を観じる必要があるとも説かれる。

具足戒(ぐそくかい)・・・仏教で出家した男女の修行者 (比丘,比丘尼) が遵守すべき戒のこと。具戒,進具戒,大戒などともいわれる。出家者としての生活に入ろうとする者は,この具足戒を受けて,初めて出家者の集団 (僧伽) に入ることができた。『四分律』では,男性の修行者は 250戒,女性は 348戒であるとされ,数が異なるのみでなく,内容上差異がある。のちには,これが「すべてをそなえた完全な戒」の意味に考えられた。

翌嘉禎2年(1236)7月18日、叡尊は興福寺常吉院に覚盛を訪ね、自警受戒について具体的に語った。このとき、同院の他の二僧(円晴と有厳)が自警受戒に対して同心志願した。円晴(1180〜1241) は、前年に『四分律行事抄』を講義し、最年長である。有厳でともに学んでいた僧。叡尊に影響を与えた僧。自警受戒の同志四人の中では最年長である。有厳(1186〜一1275)は、覚盛より七歳年上で、常書院後に叡尊が大陸に律三大部を求めて弟子の覚如を派遣した際、これに同行して四年後に無事に仏典を持ち帰っている。年齢的にはこれに次ぐのが覚盛で、このとき44歳。最年少の叡尊は三十四歳であった。

いよいよ九月一日、前夜から東大寺羂索堂(法華堂)に集まった四人は、道場を厳かに飾り、慈氏尊(弥勤)を本尊として、大乗三聚通受の法に依り、自警して近事となつた。翌二日に沙弥となり、三日には円晴と有厳が比丘戒を受け、四日に覚盛と叡尊が比丘戒を受けた。その後、七日まで毎日三時の行法を勤め、同日の夕刻に常喜院に帰った。

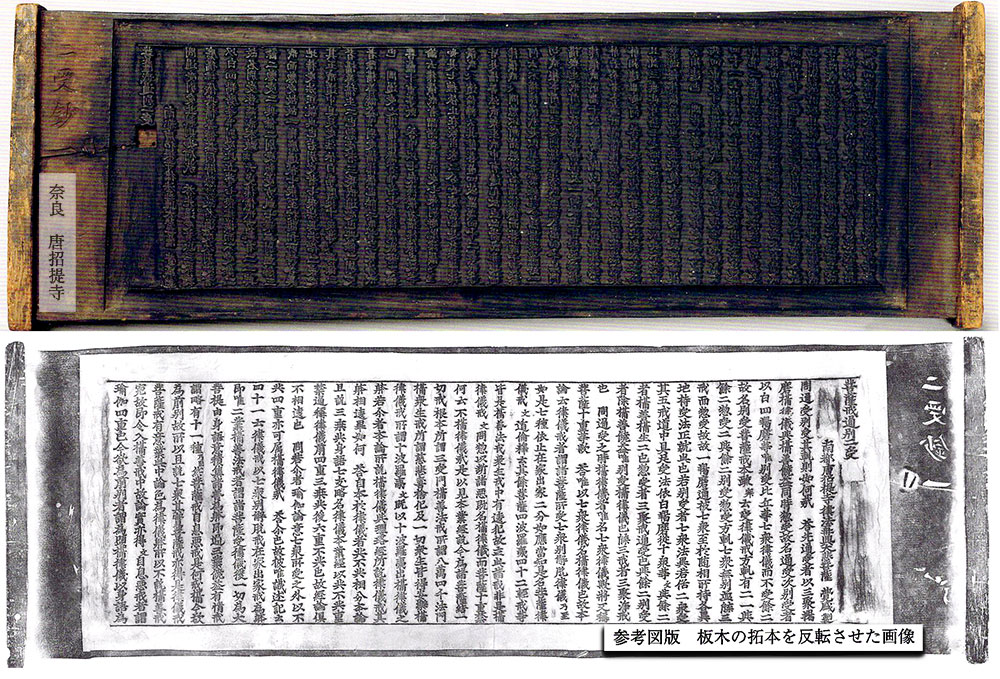

自警受戒を果たした覚盛は、翌嘉禎3年(1237)の2月下旬に、常喜院において玄忍に比丘戒を授けたという(『感身学正記』)。そして同年または翌年頃、興福寺松院に移って律学の拠点としたようで、ここには聖俗・老若を問わず覚盛を慕って参詣するものが多かった。嘉禎4年(1238)9月、自警受戒から二年が経ち、46歳となった覚盛は『菩薩戒通別二受抄』を著した(同板木13)。

それは、受戒における通受と別受の二つの方法について、諸仏典を引用しながら問答形式で解釈したもので、覚盛にとっては自誓受戒という自らの行動に理論的根拠を与える著作であった。

その翌月の10月28日、覚盛は、叡尊が西大寺を結界するに当たって招請され、掲磨師を務めた。翌29日、引き続き西大寺において、復興された4分布薩がおこなわれ、覚盛はこれの説戒師を務めた。初めて具足戒を持った僧による布薩が目の当たりにおこなわれるのを見た覚盛は、感激の余り、戒本を論じ始めてから終わるまで涙が止まらなかった。

布薩(ふさつ、巴: Uposatha(ウポーサタ)[1]、梵: Upavasatha(ウパヴァサタ)、Poṣadha (ポーシャダ))とは、仏教において、僧伽(僧団)に所属する出家修行者(比丘・比丘尼)達が、月2回、新月と満月の日(15日・30日)に集まり、具足戒(波羅提木叉)の戒本を読み上げ、抵触していないか確認、反省・懺悔する儀式。戒律が実践されているか確認するために必ず出席しなければならず、無断欠席は許されない。

延応2年(1240)、覚盛四十人歳の春、『梵網経』を講義した。聴講衆の中には、後に律僧として活躍する忍性の姿もあった。同年、四条天皇に召され、内裏で天皇や后妃等に菩薩戒を授けたと伝える。その後の数年間は事跡が知られないが、五十一歳となった寛元元年(1243)の3月18日、服寺(服寺(ふくでら、或いははとりでら)は奈良で古くから文献上に現れる古代寺院であるが、その所在には諸説あり幻の寺である)において釈迦大念仏会を開き、以後、これが恒例となった。服寺は、故郷の「服郷」にあった寺院であろうか。

同年5月からは、『四分戎本』に始まる一連の写経を開始した「4分戒本」(7)には次のような書写奥書がある。

寛元元年(発卯)五月十六日午時、於興福寺常喜院安居房第三室写之。如 法書写之由存之。随分以丁寧、以為興法利生写畢。

この頃、覚盛は興福寺松院にいたと思われるが、写経は常喜院の安居房第三室でおこなっている。5月16日に写経を完了しており、書写開始の月日は不明ながら、その後の写経では一帖を15日前後で仕上げているので、5月上旬頃のスタートだったと思われる。

次に着手したのが『梵網経』巻上・下8である。巻上の書写奥書は次のとおり。

寛元元年(突卯)五月廿人口(親母月忌口也)、自然写之畢。為六道衆生、 抜苦与楽、身心安楽、発菩提心、三聚浄戒、成就円満。

覚盛の母親の月命日が28日であり、この日に合わせて『梵綱経』巻上の写経を完了していることがわかる。すべての生きとし生けるものが悟りに至ることを祈り、書写された。巻下は、第一〜二丁の丁付に 「五月廿八日始之」の墨書があることから、書写開始日がわかり、第三十三〜三十四丁の丁付に 「六・十日」とあることから、六月十日頃に完了したと思われる。

そして、すぐに次の『宝筐印陀羅尼経』9に着手しており、同帖の第二〜三丁の丁付には「六月十二日始」とある。『宝医印陀羅尼経』にはこれ以外に識語は認められない。

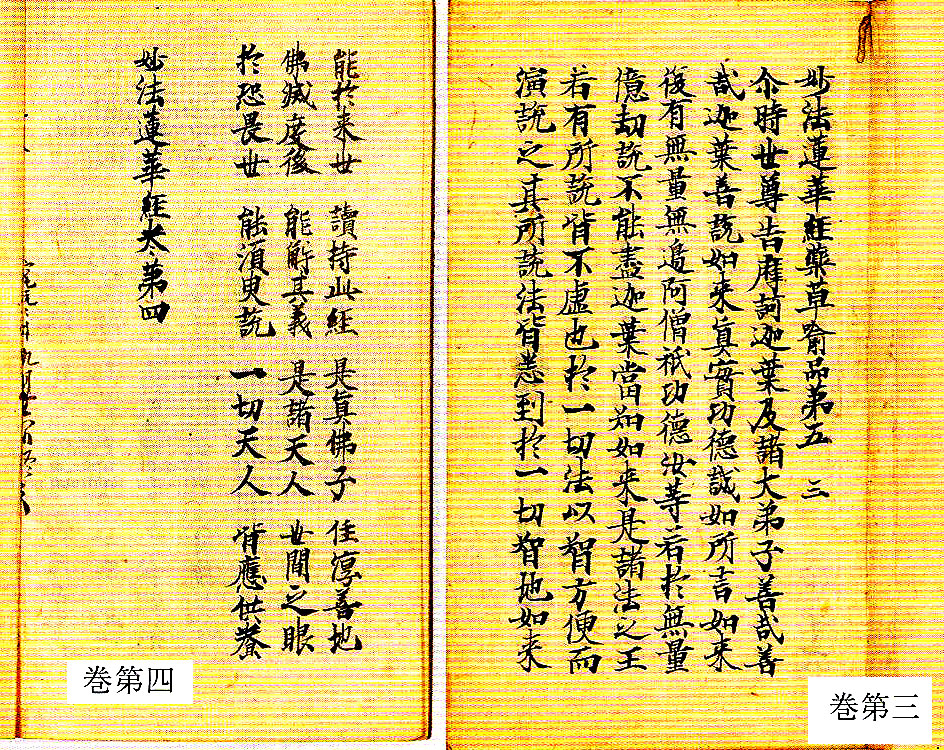

『法華経』開結共(全十帖)10の書写過程は、各帖の丁付部分の墨書から、次のように判明する。

・巻第一1六月十九日始、六月三十日終。

・巻第二−六月三十口始、七月十四日終。

・巻第三−七月十四日始、写了日不詳。

・巻第四−八月一日始、九月二十六日終。

・巻第五−十一月五日始、十二月七日終。

・巻第六−十二月八日始、寛元二年正月十一日終。

・巻第七−正月十一口始、正月三十日終。

・巻第八−正月三十日始、二月五日終。

・無量義経−二月五日始、

・観普賢経−二月十三日始、写了日不詳。

この 『法華経』書写を以て、一連の写経はいったん終了した。そして、写経が完了した寛元2年(1244)2月のうちに、覚盛は招かれて唐招提寺に居を移している。

唐招提寺に入ったとき、覚盛は52歳であった。入寺してすぐの同年四月十四日、衆侶46人を集めて、講堂で舎利会を開いている。四分布薩もおこない、説戒師として叡尊を招いた。翌15日の梵網布薩(ぼんもふさつ)では、覚盛自身が説戒師(出家を望む者などに、戒を授ける法師)を務めている。

布薩とは毎月15日・30日に僧が集まり、自己の罪過を反省し懺悔する儀式。在家では六斎日に八斎戒を守り、善を増大することをいう。

『招提千歳伝記』には、この梵網布薩のときの伝説めいた挿話として、光中に帝釈天が現れ、比丘は揃ったが比丘尼がいないと言ったのを受け、覚盛の弟子の教円は自分の姉に勧めて出家させた、との話を収める。教円の姉は、出家して名を信如といい、正法尼寺を開いた。これ以降、数多くの尼が覚盛や叡尊から戒を授かった、という。

次いで寛元3年(1245)9月、和泉国家原寺において、叡尊とともに、諸徒に戒を授けている。これは人々の記憶に残る盛大な儀礼であったらしく、また覚盛の跡を継いで唐招提寺中興2世となる謹玄も、この家原寺での授戒会に参加している。こうした外部での活動も知られる一方で、唐招提寺においては律三大部を自ら講義するなど、学問の浸透に務めた。寛元4年(1246)、覚盛は、自らに対する他憎からの批判に答える内容の『菩薩戒通受遣偽抄」を著した(同書践文)。ときに54歳。

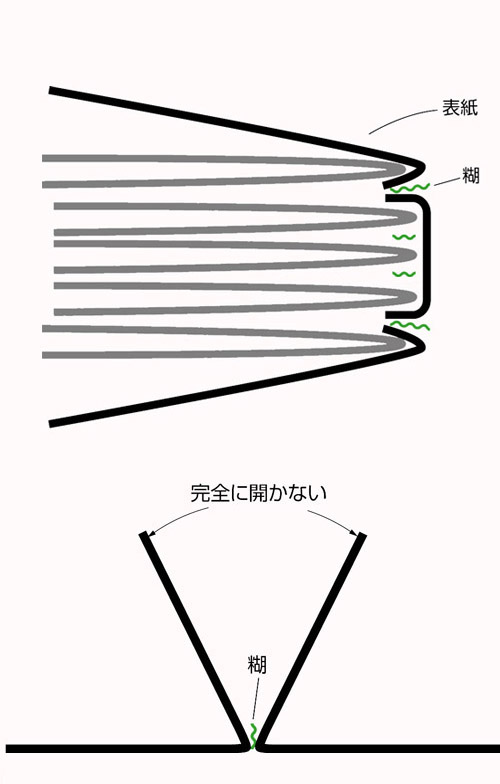

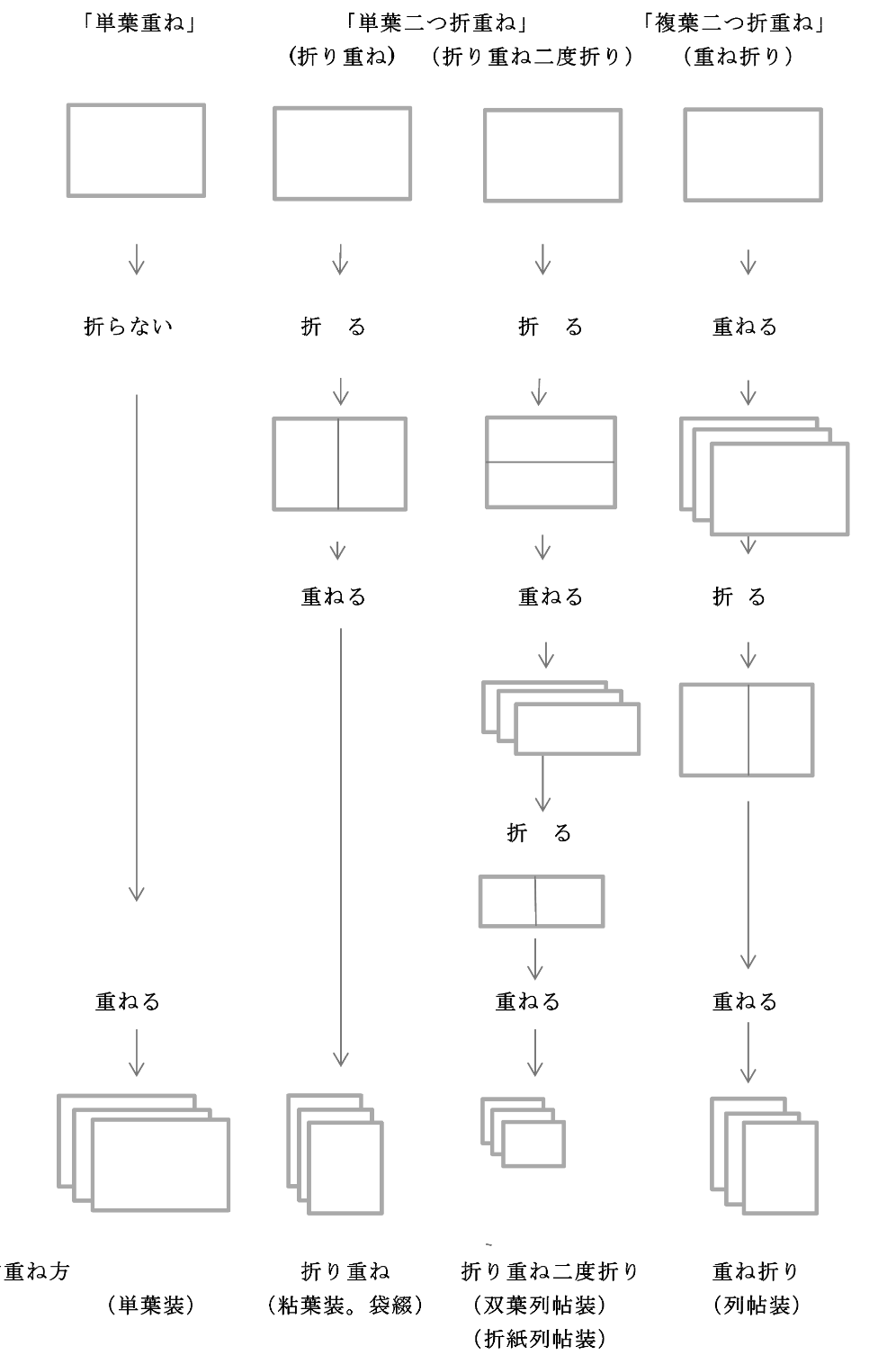

覚盛自身が写経の筆を執ることは、唐招提寺に入る直前の寛元2年(1244)2月下旬頃でいったん終了していたが、3年以上の空白を経た宝治元年(1247)7月になって、にわかに一帖を追加した。これは『唯識三十頒』、『大乗百法明門論」「般若心経」の三種の仏典を、3年前の一連の写経とほぼ同体裁の粘葉に書写したもので、覚盛は 『大乗百法明門論」の尾題の後に、次の書写奥書を記した‥

宝治元(丁未)七月九R未時申分、為証与一切有情倶唯識中道理摩、開老 眼、不顧悪筆、奉写三十頚井百法論畢。[覚盛](俗年五十五、戒年通受十歳 位)(花押)([ ] 内「覚盛」の二文字は抹消されている)

この写経後、全十五帖は一体のものとして装丁、供養された。供養が終わった後、覚盛は、最初に書写を終えた『四分戎本』7の末尾に追抜を記した。

次第二年(甲辰)春比、惣終功畢。表紙井調和之事、宝治元年(丁未)七月廿五目終之。御造塔畢、同年七月十八日。自適越弊房、奉渡於招掟寺応量坊之事、同年同月廿二日午時後分。為擬於御塔井御経供養、同月廿七人九日三ケR、奉供養僧斎畢。随分微力如此、当年早損、過法(テ)、次年(戊申)国土豊饅無並(云々)。当世持戒持律之威徳力欺。

これによると、寛元2年に『法華経』までの書写を終えていた一連の写経は、宝治元年七月に完成した『唯識三十頚』等とともに、一斉に表紙等の装丁が整えられ、7月25日までにそれを完了した。一方で、覚盛は写経を納めるための塔を造っていた。塔は7月18日に完成し、唐招提寺応量坊に奉渡されたのはは7月22日であった。塔の具体的な姿はわからないが、奉渡の経緯に関する記述からみると、簡単に移動できる大きさであったかと推定される。そして、完成した写経と塔は、7月27日、28日、28日の三箇日にわたり応量坊で催された大斎会(僧尼を招いて斎食 (さいじき) を施す法会)において、供養された。

それから二年弱が過ぎた建長元年(1249)5月19日、にわかに体に不調を覚えた覚盛は、臨終の新浄衣に着替え、二十五条の大衣を掛け、北に頭を向けて臥し、右手を頬につけ、左手に香炉を持ったまま、湛然(たんぜん・静かで動かないさま)として眠るが如く、遷化した。ときに57歳。唐招提寺に入って五年と三箇月しか経ってい、なかった。

『招提千歳伝記』によると、覚盛の遺骨は西方院に立てられた塔の下に納められ、百日忌には門人たちが、師の恩に報いるため、律典百五十巻を印板し、出家人に頒施したという。著作として、これまでに登場したほかに、『梵経述迩』二十巻、『表無表文集』七巻、『菩薩戒宗要文集』一巻、『釈迦十二礼』、『七仏略戒経』、「招提三時勤行之式」があった。約八十年彼の元徳3年(1331)秋、後醍醐天皇から大悲菩薩の誼号(しごう・戒名)が与えられた。そして、伝記の最後に収める賛文では、鑑真以来五百年を経て、仏法が廃れようとしていたところに、覚盛が現れ、大古の鑑真の風を再び巻き起こした。おそらくは覚盛は鑑真の再来であろうか、と記されている。

わずか五年間の在任中、覚盛は唐招提寺において何を成し得たか。具体的な形になって表れたものは、確かにあまり多くない。しかし、中興の祖と称され、鑑真の再来とまで評され、叡尊・忍性と並ぶ「菩薩」号を賜り、遂には「うちわまき」の起源ともなつた。仏像や堂合の修理、再建など、物的な中興は次の諾玄の時代に成し遂げられたが、思想や学問的な面の整備は覚盛の大きな事跡かと思われる。そして、物的な面についても、覚盛の撒いた種が、次代に花開いたと許して良いのではなかろうか。

■ 四、證玄(しょうげん)による伽藍復興と法会整備

覚盛の入滅後、その跡を継いで中興二世となったのが、円律上人證玄(1220〜1292)であった。わずか五年しか任になかった覚盛に対し、讃玄の在任期間は四十三年に及んだ。『招提千歳伝記』によってその生涯を唐招提寺との関わりを中心に追っていこう。

幼くして世俗を離れ、覚盛の名声を聞いてその弟子となり、嘉禎三年(1237)秋、18歳で興福寺常喜院において沙弥の戒を受け、次いで松院で具足戒を受けた。覚盛と叡尊が主催した寛元三年(1245)9月の和泉国家原寺における授戒会では、別受法により戒を授かっている。そして延長元年(1249)、覚盛の遷化をうけ、三十歳で唐招提寺に入った。

唐招提寺における證玄の事跡としては、第一に伽藍の整備が挙げられる。伝記に挙げられているものに、文永七年(1270)の金堂および千手観音立像の修補、建治元年(1275)の講堂の修理、弘安5年(1282)の金堂薬師如来立像の修補、翌6年の東室の再修理(実際には再建か)、さらに翌7年の戒壇の再興(実際には新設か)、正応4年(1291)の湯屋院の再建などがある。

唐招提寺における證玄の事跡としては、第一に伽藍の整備が挙げられる。伝記に挙げられているものに、文永七年(1270)の金堂および千手観音立像の修補、建治元年(1275)の講堂の修理、弘安5年(1282)の金堂薬師如来立像の修補、翌6年の東室の再修理(実際には再建か)、さらに翌7年の戒壇の再興(実際には新設か)、正応4年(1291)の湯屋院の再建などがある。

また、伝記には挙がっていないものの、證玄時代の修補・建築が確実なものとして、康元元年(1256)の金堂本尊慮舎那仏坐像の修理、弘安元年(1278)の食堂の修理、弘安10年(1287)の講堂本尊弥勤菩薩坐像の造立がある。

.jpg)

。.jpg)

.jpg)

-木心乾漆 漆箔.jpg)

-木心乾漆 漆箔.jpg)

-脱活乾漆 漆箔.jpg)

-入母屋造・本瓦葺.jpg)