■第1章 近代の彫刻−藤川勇造をとりまく世界

■第1章 近代の彫刻−藤川勇造をとりまく世界

▶︎第1節 ロダンと次世代たち

明治41年(1908)、東京美術学校を卒業した藤川勇造は、農商務省海外実業練習生として渡仏。パリでオーギエストロダン(1840−1917)の下で働いたことから、帰国後の藤川は、ロダンの助手・弟子として紹介されるようになる。ここでは、まず、ロダンとフランスにおけるその次世代の作家たちの作品を見ておきたい。

藤川がロダンの下で働いた1910年前後のフランスの彫刻界は、世の中にロダンが受け入れられ、その次の世代が現れた時期にあたる。また、黒人彫刻やキュビスムなどが若い彫刻家たちに影響を与えていた。

ロダンは、1900年のパリ万国博覧会に際して開催した大回顧展を成功させ、すでに国際的に名声を確立。ムードンの居所の他、パリのオテルゼロン(現在のロダン美術館)にもアトリエを構え、数多くのアシスタントや職人を抱えて制作を行っていた(藤川が最初にロダンを訪ねたのもオテルゼロンである。

また、ロダンの次世代の作家たちとしては、エミール=アンワーヌ・ブールデル(1861−1929)、アリスティード・マイヨール(1861~1944)そしてシャルル・デスピオ(1874−1946)らが、活動している。

1893年から15年間ロダンの助手として働いたブールデルはこの時期、シャンゼリゼ劇場の装飾や多くの肖像作品を制作し続けるなど旺盛に仕事を行っていた。1909年には、ロダンがそれを見て「君は私を超えた」と言ったという《アポロンの頭》の最終形を完成。1910年には、サロン・ド・ラ・ソシュテ・ナショナル・デポザールに≪弓を引くヘラクレス》を出品し、その名を広く知らしめた。

ブールデルの友人であり、ロダンをよく理解し尊敬し、ロダンからも支援を受けながら、ロダンとは違った方向を目指したマイヨールは、1905年のサロン・ドートンヌに《地中海》を出品して評価を決定的なものとした。1910年の同展に出品した《ポモナ》は、パリや国際的なジャーナリズムで大きく取り上げられている。またこの頃から画家のアンリ・マティスとの交友を深めていた。

デスピオは、それ以前からも注目し1907年のサロン・ド・ラ・ソェテ・ナショナル・デ・ボザールヘの出品作≪ポーレット》を見て感心したロダンに誘われ、ロダンの下彫り工として働き、また、その評判から、注文による肖像彫刻作品の制作などを行っていた。

■第2章 藤川勇造の芸術

▶︎第2節 彫刻家 藤川勇造

藤川勇造・21歳は、東京美術学校の彫刻科塑造部に入学する。塑造部の開設は、美術学校の開校からおよそ10年を経て実現したものであった。藤川が入学した頃には、美術学校ではすでに海外の雑誌等によりロダンの存在は知られていた。当初、美術学校の学生たちは必ずしもロダンを好意的に受け入れていたわけではなかったようだが、作風としてロダン調のものが蔓延していたと菊池一雄はいう。藤川の卒業制作《朝露≫・25歳は父親が力尽きた子供を抱きかかえ悲しみに暮れるという場面を捉えたもので、誇張したポーズというよりも悲哀に満ちた感情表現に主題をおいたところは確かにロダン風である。

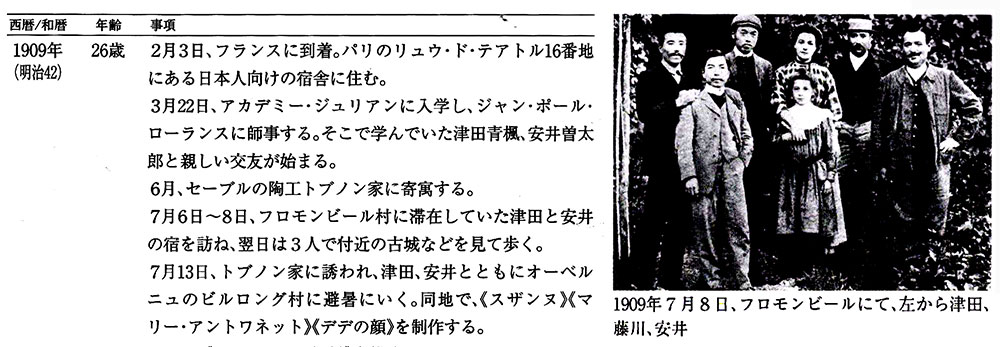

藤川は卒業後、農商務省海外実業練習生として、陶器の応用品の調査のために明治41年(1908)渡仏する・25歳。パリでは、アカデミー・ジュリアンに入塾し、ジャン・ポール・ローランスが指導する絵画の教室に入った。そこで、安井曽太郎、津田青楓と知り合うこととなる。

ジュリアンには彫刻の教室があったが、絵が描けることが、彫刻を目指すにも必要なことと考え、あえて絵画の教室に入ることを志望し、デッサンの習熟に努めた。当初はリュゥ・ド・テアトルの日本人留学生のための寄宿舎に住むが、陶器の調査のため、セーブルのトブノンという陶器師のもとに寄寓する。

トブノンの避暑地であるビルロング村を訪れた際に渡仏後はじめて彫刻の制作を手掛ける。≪スザンヌ》、≪マリー・アントワネット〉、<デデの顔〉はこの時期の滞欧作である。留学期間が終了した後もパリに留まり、晩年のロダンに面会した際《兎》を賞賛されたという。藤川はこれを機にロダンの助手を務めたが、帰国後の作風は決してロダンに感化されたとは言いがたいものであった。

有島生馬は「藤川の彫刻には一向ロダン風がそのまま出てゐるとは見えない。留学時代の作品、例へば≪シュザンヌ》の顔とか、<マリイ・アントワネット≫などには或はさうとも言ひ得る所があるかもしれないが、大部分の作品にはロダンの影響などとみるべきものは寧ろ少い。」と語る。大正8年(1919)頃から制作活動がようやく始まるのだが、そこにはロダンのような激しい感情表現はなく<詩人M〉、〈ポーズせる女Ⅱ》、≪黒き像》にみるように藤川のそれは実に内省的でかつ穏やかな空気感に満ちている。“自然”そして“リアリズム”という言葉に置き換えられるロダンの教えについては忠実であると理解できるもので、藤川の目指すところは、独自の造形表現の獲得であったと考えられる。ロダンの模倣に終わらず、西欧に習いながらも日本風土に固有の作風を展開しようと試みた点は、藤川の最も評価すべきところであろう。(K.T.)

■第2章 藤川勇造の芸術

▶︎第3節 藤川勇造と二科の彫刻

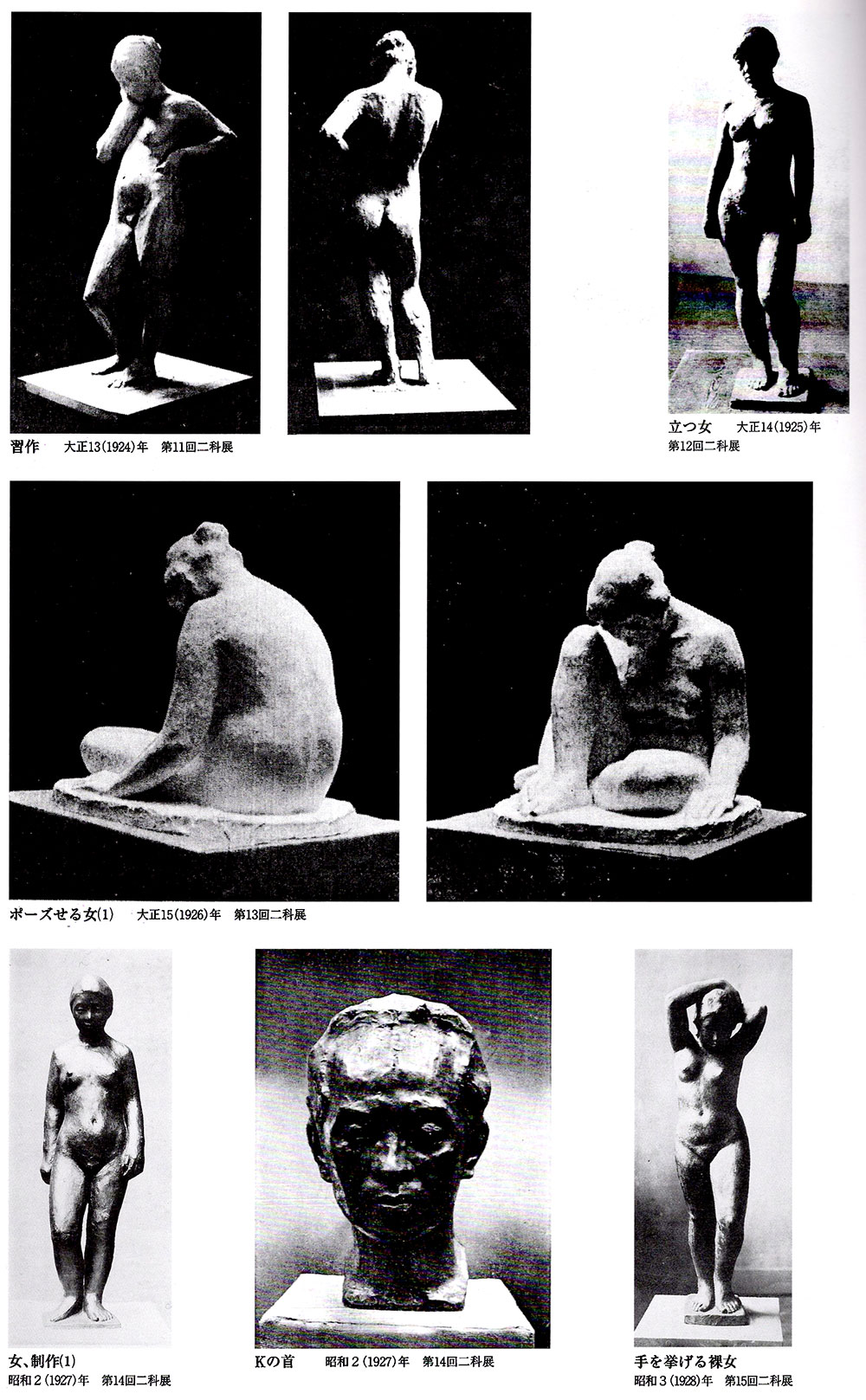

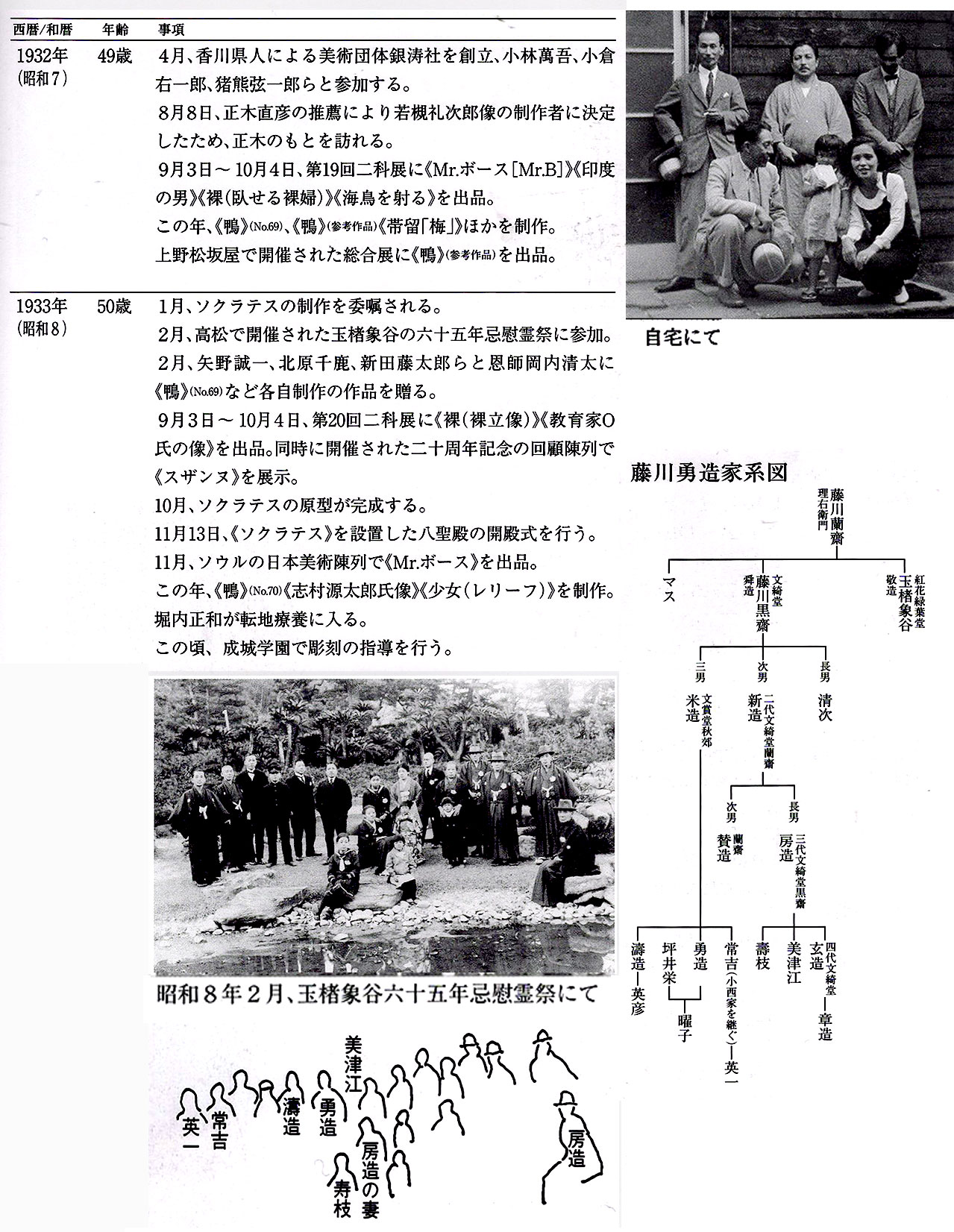

荻原守衛や高村光太郎らによるロダニズム以降、大正10年(1921)頃から日本人作家はこぞって渡仏、次代の彫刻家ブールデルやマイヨールらロダンの弟子たちに師事し傾倒していった。当時、藤川以外の二科会への出品は、浅野孟府、小島幸三郎のほか、ロダンの弟子たちに次ぐアーキペンコやザッキンなどフランスを代表する新たな彫刻家たちであった。当時の出品点数は全部で6点程度であったが、のちに藤川の弟子となった早川魂一郎や太田三郎など一般出品者の出展がみられるようになると、大正15年(1926)43歳・第13回二科展には出品数が31点に及び、そのうちの7点が入選している。

この躍進は二科会にとって喜ばしいことであったろうが、同年に発行された「アトリヱ』に掲載された「二科の彫刻」で藤川は文中に「二科今年の出品は去年より多かったが、然しザッキンの制作を真似たもの或はアーキペンコを模したもの、さもなくば金や銀を塗って人目を引こうとする制作、この種のものは彫刻としての本領・・・素朴でそして厳格な其の気持ちさういう感じに対しては没交渉である。」と苦言を呈した。出品点数よりも内容が振るわない事態に藤川の苛立つ気持ちが窺える。こうしたなかで昭和4年(1929)二科会の後進の育成のための技塾のちの番衆技塾が開設されて藤川がその指導にあたる。この技塾には早川、太田のほか、菊池一雄、笠置季男、堀内正和、田畑一作らが次々と藤川を慕って集まった。

菊池一雄は、「ロダンの助手をつとめたことは恩師藤川氏の終生の誇りでもあったであろうが、私達が先生から聞かされたロダンの話は、伝承的な師弟関係といふものではなかった。同じようなことが藤川氏と其の周囲に集まった若い彫刻家の間にもいえるのであった。」という。藤川はロダンと同様に師弟関係について、技術的に一様な技量を熟練するための関係というようには思っていなかった。あくまで同じ道を志す作家同士の関係を保ちつつ、若い彫刻家のための制作場所と、そして何よりも彼らが互いに思想をぶつけ合う機会を提供したのであった。師弟の垣根を取り去ることで、彼らの彫刻は、より時代に即した自由な発想と表現に結びついていった。藤川に慕い集った若き彫刻家たちは、それぞれに将来ある彫刻の理想を携えて自らの道を切り拓いていった。(K.T.)